Армения, страна древней культуры, свою встречу с юной музой кинематографа глубоко выстрадала…

Тщетными оказались в начале века попытки отдельных деятелей армянского искусства доверить экрану свои замыслы и надежды.

Армянская земля, истерзанная от смертоносных ударов грызущихся между собой империй, явилась весьма “киногеничным” материалом для заезжих операторов, но стать питательной почвой для производства собственных фильмов не могла.

Только образование государства, начало строительства мирной жизни сделали возможным создание национального кинематографа.

Днем рождения армянского кино принято считать 16 апреля 1923 года, когда декретом Совнаркома Армении при Наркомпросе было создано Госкино Армении.

У истоков армянского кино стояли 28-летний талантливый организатор Даниел Дзнуни и звезда русского дореволюционного кино, прошедший уже школу режиссуры в Госкинпроме Грузии, Амо Бек-Назарян.

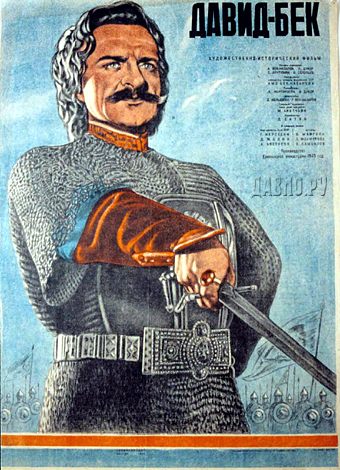

В марте 1924 года в Ереване уже работает собственная кинолаборатория, а к концу 20-х Армения имеет неплохо оборудованную киностудию с большим съемочным павильоном, впоследствии оборудованным необходимой осветительной и звукозаписывающей аппаратурой.20-30-е годы можно охарактеризовать как этап становления и формирования национальной школы армянского кино. Однако нельзя представить историю кинематографа вообще, и армянского, в частности, как безостановочный путь наверх. Первый серьезный кризис в армянском кино дал о себе знать в конце 30-х годов, усугубился в конце 40-х в период резкого сокращения производства фильмов, так называемого “малокартинья”. Этот кризис был обусловлен идеологическим диктатом, навязанным тоталитарным режимом. Творчество искусственно втискивалось в рамки определенных схем и стереотипов (например, клише “историко-революционного фильма”). Правда, и в эти годы было создано несколько впечатляющих лент – о политической борьбе в эпоху гражданской войны – “Зангезур”, историко-патриотическая эпопея “Давид-Бек” и документально-публицистическая лента “Страна родная”. Но в целом диапазон армянского кино в эти годы резко сузился. И когда в 50-х годах началась “оттепель”, армянскому кино пришлось заново пройти школу профессионализма.

С середины 50-х годов постепенно расширяется объем производства игровых и документальных фильмов. Постепенно восстанавливают профессиональное мастерство кинематографисты, пришедшие в кино еще до войны, а также новое поколение кинематографистов, оттачивающее свое мастерство на короткометражках. Широкую популярность в этот период завоевали фильмы о легендарном революционере Камо (“Лично известен”, “Чрезвычайное поручение”).

История национально-освободительной борьбы представлена в фильмах “Северная радуга” и позже “Звезда надежды”. Опыт традиционных искусств продолжал осваиваться в экранизациях “Из-за чести”, “Утес”, “Кориолан”, в музыкальной комедии “Каринэ”. Кинематограф попытался также дать экранное воплощение искусству выдающихся художников и актеров. Успехом пользовалась традиционная мелодрама (“Песня первой любви”, “Сердце поет”, “Сердце матери”, “О моем друге”).

50-е годы для армянского кино – это период восстановления профессиональной формы и начала художественных поисков.

Плоды этих поисков появились в начале 60-х годов. Короткометражные ленты “Тжвжик”, “Попранный обет” привлекли новый, неосвоенный ранее материал западноармянской действительности. Неповторимый колорит, своеобразие юмора этой ветви армянской культуры привнесли новые интонации в армянское кино. Сквозь бесхитростные или нелепые ситуации и мотивы начала пробиваться тенденция, созвучная духу эпохи – стремление человека к раскрепощению, к высвобождению личности.

Свежестью взгляда и совершенным мастерством отличались короткометражки “Хозяин и Слуга” и “Автомобиль Авдо”. Однако исключительная смелость в трактовке событий первых советских лет в последнем из этих фильмов навлекла на картину гнев высокого начальства. Фильм был изуродован, а потом и вовсе запрещен партийным руководством Армении.

В этот период решающим оказался творческий взлет режиссеров Ф.Довлатяна и Г.Маляна. Два фильма, сделанные ими по оригинальным сценариям на современном материале в 65-66 гг. – “Здравствуй, это я!” и “Треугольник” стали этапными для армянского кино. Здесь резко обозначился поворот к глубинному постижению тайны современной личности, внимание к “внутреннему миру” человека и к проблемам его присутствия в мире.

“Здравствуй, это я!” – развернутая вширь киноповесть об армянском ученом-физике, об испытаниях, выпавших на долю всего его поколения, о присущем ему чувстве ответственности, о том, что никак его не отпускает память – “груз прошлого” и ... любовь. “Треугольник”, напротив, камерный фильм – действие тут замкнуто в кузнице. Фильм приоткрывает завесу над внутренним миром простых людей-тружеников, которые ревностно берегутнеразрывность уз, связывающих их друг с другом, что позволяет им и пребывать в “большом мире”, и противостоять ему.

Впервые с необычных позиций была показана гражданская война начала 20-х в Армении в фильме “Братья Сароян”. Безвыходность ситуации, когда целый народ оказывается между “молотом и наковальней” враждующих политических сил, трактована с подлинным трагизмом.

К числу достижений тех лет надо отнести документальную кинопоэму “Семь песен об Армении”, документальное эссе “Мартирос Сарьян”, социальную драму “Мы и наши горы” – попытку осмыслить абсурдистскую ситуацию с позиций высокой нравственности и гражданственности.

В этот период продолжается успешное освоение классической литературы в фильмах “Хатабала” и “Хаос”.

Конец 60-х ознаменовался вторжением армянских кинематографистов в сферу высокой поэзии. Уникальный фильм С.Параджанова “Цвет граната”, который невозможно подвести под какую-либо жанровую градацию, и смелые поиски А.Пелешяна в области киноязыка, вылившиеся в его теорию “дистанционного монтажа”, а также откровения его фильмов “Начало”, “Мы”, “Времена года”, “Наш век”, позже, в 90-е годы – “Конец” и “Жизнь”, вывели армянское кино на мировой уровень.

Армянское кино 60-х годов отразило современный уровень национального характера и самосознания. И ряд фильмов получил широкое международное признание.

Художественный поиск продолжался и в 70-е годы. Пришло новое поколение кинематографистов. Наступила полоса стабильности, расширилось кинопроизводство. С 1976 года киностудия “Арменфильм” и Студия хронико- документальных фильмов переезжают в пригород Еревана, во вновь отстроенную большую студию с двумя павильонами по 600 кв. метров, современной звуковой студией, цехом мультипликации, гаражом, большими складскими помещениями для реквизита и костюмов, лабораторией. Ежегодный объем ведущей киностудии “Арменфильм” достиг 6–7 фильмов, а студий ЕСХДФ (позже “Айк”) и “Ереван” выпускали систематически несколько десятков документальных и телевизионных фильмов в год. Кинопродукция стала отличаться жанровым и стилевым разнообразием.

В концепцию армянского фильма проник мотив внутреннего сопротивления и этического противостояния действительности – самой тоталитарной системе, которая начала давать трещину. Герой армянского фильма часто оказывался перед необходимостью выбора. Совершенно своеобразно в армянском кино этого времени претворился стиль “ретро” – не “прошлое” с точки зрения “настоящего”, и не “прошлое”, ностальгически восстановленное сегодня, а “прошлое”, оценивающее “настоящее” и нередко выносящее ему приговор.

Среди фильмов 70-х гг. – “Наапет” и телевизионный фильм “Дзори Миро” – о первом в истории XX века геноциде 1915 года, жертвой которого стал армянский народ. Фильм “Рождение” повествует о трудностях становления молодого армянского государства в 20-х гг. В жанре “внутреннего монолога” выдержан фильм “Осеннее солнце”, опыт исследования будничной повседневности предпринят в фильме “Здесь, на этом перекрестке”, к актуальной социально-психологической проблематике подступают фильмы “Вода наша насущная”, “Добрая половина жизни”, “Там, за семью горами”, “Хозяин”, “Одинокая орешина”. Мелодрама засверкала новыми гранями в фильмах “Пощечина” и “Живите долго”. Среди удачных комедий – “Солдат и слон”, “Мужчины”, “Человек из Олимпа”, короткометражная лента “Шелковица”. Десятки лет с экранов телевидения не сходят психологическая драма о современной армянской женщине “Аревик” и колоритная музыкальная комедия “Невеста с Севера”.

Мучительный поиск новых форм выразительности и нового взгляда на действительность был предпринят в фильмах “Хроника ереванских дней”, “Август”, “Лирический марш” и в некоторых других работах.

Два фильма на материале жизни второго по величине города Армении (“Песнь прошедших дней”, “Танго нашего детства”) стали своего рода памятником Ленинакану (ныне Гюмри), разрушенному почти до основания землетрясением 1988 года.

В 80гг. стал выпускаться уникальный телесериал о сокровищнице армянской духовной культуры – Матенадаране, был снят первый многосерийный игровой фильм о судьбе армянского интеллигента в контексте всех этапов развития нашего общества (“Где ты был, человек божий?”).

Первый армянский мультфильм создан в 1937г., постоянное производство мультфильмов было налажено в 1967 году. Сегодня армянская анимация завоевала мировую известность – отмечена самобытностью выразительных и музыкальных решений.

Начиная с первой документальной ленты, “Хорурдаин Айастан” (1924 г.), армянская документалистика последовательно и точно выполняла свою главную миссию – на протяжении десятилетий создавала кинолетопись жизни своего народа, отразила важнейшие события, воссоздала портреты выдающихся людей – героев, ученых, художников, творческих и общественных деятелей. Однако с конца 60-х годов в армянском документальном кино бурное развитие получили так называемые “поэтические жанры”. Хроникальный материал подвергается тонкой авторской обработке, зачастую привносится лирическая интонация. Поэтический образ, воздвигнутый на фундаменте документального факта! Эта тенденция, подхваченная молодым поколением кинематографистов, получила признание критики – многие фильмы удостоились призов на фестивалях.

Наблюдается и противоположная тенденция – в 70-80-е годы в армянский игровой фильм вихрем ворвалась документальная стилистика. В ряде фильмов сочетание “игры” и “документа” дало неожиданный эффект.

Так или иначе, можно с уверенностью сказать, что в 80-е годы армянское кино достигло этапа зрелости и было готово для выполнения самых сложных и глобальных художественных задач.

Критикой уже замечено, что весьма симптоматичны названия большинства армянских фильмов последних десятилетий – “Глас вопиющий”, “Ветер забвения”, “Заложники”, “Лабиринт”, “Кровь”, “Последняя станция”, “Проклятые”, “Катастрофа”, “Черное и белое”, “Господи помилуй”... Эти фильмы отражают реальность, состояние “тектонического напряжения”, в котором пребывает армянская нация в ситуации “слома эпох”.

Однако пытливый взгляд художника не ограничивается фиксацией кризиса общества – он ищет пути выхода.

Самые разнообразные и в самых неожиданных местах. Целый ряд фильмов посвящен отгадке феномена Сергея Параджанова – получили признание уже фильмы “Параджанов. Последняя весна” и “Параджанов. Последний коллаж”.

Армянские кинематографисты пытаются “разрубить” киносредствами “карабахский узел”. Верные своему гражданскому и патриотическому долгу документалисты зафиксировали на пленке все этапы героического противостояния. В то же время имеются первые попытки поэтически-публицистического и философского осмысления судьбы нации в период трагических испытаний конца века и тысячелетия.

Есть немало интересных замыслов, в частности, приуроченных к исторической дате – 2000-летию христианства и 1700-летию объявления его государственной религией в Армении. В 90-е годы впервые в истории армянского кино начинается частное кинопроизводство. Экономическая отсталость страны и несовершенное законодательство не способствуют быстрому вхождению армянского кино в свободный рынок, однако путь этот неизбежен, и новое поколение армянских кинематографистов успешнее приспосабливается к новым условиями и учится не зависеть лишь от рабской привязанности к государственной дотации. Это внушает надежду, что при благоприятном стечении обстоятельств армянское кино вновь сможет порадовать своих почитателей.

Сурен Асмикян

профессор

"Создавать иллюзию жизни — привилегия киноискусства, а человеческая жизнь коротка не только перед лицом вечности, но и потому, что сумма моментов прозрения так коротка... "

"Давид Бек"

Режиссер Амо Бек-Назарян

В главной роли - Грачья Нерсисян

Давид Бек родился в 1669г.

В 1720 - был создан Военный совет, во главе которого встал Давид-Бек, отозванный из Грузии.

Видного военачальника Мхитара он назначил спарапетом. Тер-Аветис, Парсадаи, Торо и ряд других стали командирами отдельных армянских военных отрядов.

Карабах поставил полководцу 60 тысяч армянского войска, во главе которого стояли блестящие карабахские мелики — Еган — Мелик-Аванханян и Аван Юз-баши Бабанов.

Давид-Бек взял на себя общее руководство и, будучи провозглашен государем независимого Сюникского княжества, направился во главе этих войск на Чавидур Капанского гавара, где и устроил свою резиденцию.

В 1722-1725 - при поддержке Мхитара Спарапета возглавил вооруженную борьбу армян Сюника и Арцаха против Ирана, приведшую к почти полному изгнанию персов из Восточной Армении.

В 1722—1724, пока мелики Карабаха сражались с османцами в Карабахе, государь Сюника князь Давид-Бек со своими войсками брал одну турецкую крепость за другой. Во время осады крепости Алидзорс горсткой храбрецов, рассеял более чем двадцатитысячную армию османцев.

Весной 1725 против освобожденного Сюника выступила большая Турецкая армия. Сюникцам удалось отбросить врага, но после многочисленных боев Давид-Бек укрепился со своим отрядом в крепости Алидзер. На седьмой день неравных боев храбрецы полководца, выйдя ночью из крепости, неожиданно нападают на врага, который в панике, неся большие потери, обращается в бегство.

В 1726-1728 армяне под предводительством Давид-Бека боролись против турок, стремившихся захватить Закавказье.

После блестящей победы под Алидзором Давид-Бек преследует врага. Новый тяжелый удар турки получают летом у поселка Мегри, где вновь терпят поражение.

Умер в 1728.

СКАЧАТЬ David_Bek

"Звезда надежды"

по мотивам исторического романа Серо Ханзадяна «Мхитар Спарапет»

Режиссер: Эдмонд Кеосаян

Сценарист: Константин Исаев

Оператор: Михаил Ардабьевский

Композитор: Эдгар Оганесян

Художник: Степан Андраникян

Производство: Арменфильм, Мосфильм

Год выпуска: 1978

Актеры: Армен Джигарханян, Эдишер Магалашвили, Лаура Геворкян, Сос Саркисян, Хорен Абрамян, Константин Даушвили, Гуж Манукян.

О борьбе армян под предводительством Мхитара Спарапета с турецкими завоевателями.

Mkhitar.avi