-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Posts posted by Pandukht

-

-

А было Аршаку тогда всего 19 лет...

(Очерк об Аршаке Степаняне)

Старший сержант Аршак Степанян погиб 21 апреля 1943 года. Ему было 19 лет. Со дня гибели любимого брата прошло 67 лет, но Елена Мамиконовна Степанян-Мирзоян до сих пор хранит его письма. Пожелтевшие от времени солдатские треугольники рассказывают о последних годах жизни талантливого юноши. Ему бы жить да жить, но завтра была война…

Аршак, с детства грезивший небом и морем, в 1940 году поехал в Ейск поступать в Военно-морское авиационное училище. «Дорогие мама, папа и Ляля! Пишу вам третье письмо. За эти два дня произошло много перемен, и все в лучшую сторону. Вчера сдал общеобразовательные испытания, сегодня утром прошел медицинскую комиссию. Осталась ерунда - сдать практику на У-2 и физическую подготовку. Очень возможно, что через несколько дней смогу сообщить, что зачислен в училище, и передать краснофлотский привет. 2/11 40 г., Ейск». И действительно, спустя несколько дней пришла телеграмма: «Поздравьте, я стал курсантом».

А потом были письма - чистые, искренние, полные оптимизма, мальчишеского задора и не по возрасту высокого чувства ответственности. «Теоретические занятия закончились, на днях будет воздушное крещение. Получил теплое летное обмундирование. Когда наденешь это на себя, убеждаешься, что на высоте не замерзнешь. Сейчас, приступая к практике, чувствую, что усиленный, напряженный зимний труд не прошел даром. Могу считать себя вполне сведущим во всех вопросах авиации (конечно, еще много и очень даже много надо работать, чтоб быть таковым), но я хочу сказать, что в области своего дела уже много сделал, если учесть еще работу в аэроклубе. А мне всего 17 лет. Впрочем, будущее покажет свое. Так что предсказывать, много успею сделать или мало, нет необходимости. 27/03 41 г., Ейск».

«Сегодня 5 мая. До праздника успел вылететь самостоятельно. Особых ощущений и переживаний не испытываешь, как я думал об этом раньше. В полете все внимание сосредоточиваешь на том, чтобы не повторять предыдущих ошибок, не допускать новых и получить от инструктора 2-3 лишних посадки. Самостоятельно летать интереснее, полезнее, так как ни на кого в полете не надеешься, а должен быть уверен только в себе, и вообще хорошо. В остальном все по-прежнему. Иногда удается почитать книгу, журналы… Ейск».

«Еще 22 числа сел писать вам письмо, но так и не написал, так как был ошеломлен выступлением по радио т. Молотова в связи с германским нападением. Немцы найдут себе здесь могилу. У нас есть чем проучить, и, безусловно, найдутся в достаточном количестве люди, которые с честью сделают это и образумят головорезов XX века. В этом я хорошо убедился за срок моей службы. 27/06 41 г., Ейск».

Осенью 1941 училище было эвакуировано в Моздок. Старшие курсы экстерном сдавали выпускные экзамены и уходили на фронт. Младшие продолжали учиться. «Сам я здоров, настроение хорошее. Единственное, что мучает меня и товарищей, - это то, что мы не имеем возможности участвовать в Отечественной войне с фашистами. 30/11 41 г.».

«Дорогие мои! Спешу сообщить, что я здоров, жив, цел и невредим. Вчера получил письмо от папы и мамину открытку. Рад, что Ляльку больше не температурит. Учеба моя на днях заканчивается, скоро отбуду по назначению. Письмо пишу в беседке очень красивого парка. Одновременно слушаю передачу из Москвы. Прекрасная статья Шолохова, кажется, «Ненависть и любовь». Она напечатана в «Правде», советую прочесть. 28/12 41 г., Рузаевка».

Выпуск состоялся раньше срока, и старший сержант Аршак Степанян был направлен на фронт. Для 18-летнего летчика начались будни войны, обыденная, повседневная работа, в которой есть место подвигу, и, увы, смерти. Куда и как он летал, Аршак не пишет, но родные смогли узнать, что был он зачислен в эскадрилью, в задачу которой входила доставка на фронт новых боевых машин. Фашисты с особым остервенением преследовали эти самолеты, дабы не допустить пополнения советских войск новыми истребителями.

«Последнее письмо я выслал вам из Лисок. Два дня назад прибыл в Саранск. Устроились быстро и нормально, по-военному. Сейчас у меня занятия, буду проходить курс переучивания. Весна здесь только началась. Постепенно тает снег, показываются асфальт и земля, а в поле прогалин еще не видно. Самочувствие и настроение отличные, чего и вам желаю". 8/04 42 г., Саранск».

«Можете меня поздравить. Несколько дней назад попал в боевую часть, причем не просто боевую, а краснознаменную. Правда, на счет того, что она краснознаменная, я лично особенно гордиться не могу, так как совершенно новый здесь человек, но все-таки не всегда может так повезти нашему брату. Достаточно сказать, что все наши командиры - орденоносцы и дважды орденоносцы, что уже говорит о степени их квалификации, так что мне как молодому пилоту есть чему у них поучиться, да и в бою в случае чего помогут. На днях вышлю вам свой денежный аттестат. Сам я ни в чем не нуждаюсь, и деньги мне не нужны. 18/07 42 г.».

«Поздравляю вас с Новым, 1943 годом. Пусть этот год будет счастливым, годом разгрома и победы над германским фашизмом. Целую вас крепко. Ленинградская область, ст. Пестово. Часть 98653».

«В том письме я писал, что переведен в гвардейскую часть, новый коллектив еще сильнее и лучше. Постараюсь и в дальнейшем работать так, чтобы не опозориться. Вот и все новости».

«Пишу вам письмо с нового места моей службы - Кронштадта. У меня все нормально. Получили ли вы деньги, которые я послал из Новинок? 26/03 43 г. Полевая почта 1001, часть 98657».

«С письмом задержался из-за командировки. Как я писал раньше, сейчас нахожусь на новом месте, недалеко от Ленинграда. Вот с этого самого места я и уехал в командировку. Письма, адресованные в Новинку, получил. Постараюсь выслать обещанную фотографию. Сам жив-здоров, ни в чем не нуждаюсь. Жду ваших писем. Привет всем. Целую вас крепко. 15/04 43 г.».

Это было последнее письмо Аршака Степаняна. Какое-то время родные не получали никаких известий, а потом пришла похоронка: «Сообщаю, что ваш сын, старший сержант Аршак Мамиконович Степанян, в борьбе против немецких захватчиков погиб 21 апреля 1943 года во время выполнения боевого задания. Похоронен в деревне Борки Ораниембаумского района Ленинградской области. Вещей никаких у вашего сына не осталось. Командир воинской части 19303 гвардии майор Тарараков».

Вот и вся история, короткая, как сама жизнь Аршака Степаняна. Ослепительный миг сгоревшей в небе звезды.

Нора Кананова

-

«Государствообразующее творчество» правительственного источника в Баку

Власти и пропагандисты Азербайджана продолжают фальсификацию сущности азербайджанско-карабахского конфликта и наращивают угрозу применения военной силы. Многолетнюю фальсификацию истории Нагорного Карабаха они сопровождают превратным толкованием аргументов своих оппонентов. Новейшим «достижением» из этого ряда явились комментарии «правительственного источника в Баку» к заявлениям президента Армении Сержа Саргсяна в зарубежных СМИ.

Серж Саргсян в интервью телеканалу «Euronews» выразил вполне обоснованное недоумение по очевидному двойному стандарту и спросил: «Почему международное сообщество приветствовало распад СССР: почему оно не заявило, что Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан - составные части СССР? А вот в случае с Нагорным Карабахом, почему-то, международное сообщество настаивает на том, что он - составная часть Азербайджана». Автор комментария также упомянул вопрос Сержа Саргсяна из выступления в лондонском Chatham House: «Если Азербайджан мог отделиться от Советского Союза, то почему Нагорный Карабах не может отделиться от Азербайджана?»

Сопоставлением данных вопросов «правительственный источник в Баку» предложил ответы на уровне самомнимого «вклада» в теорию государствоведения: «Союзные республики составляли государствообразующие субъекты СССР, и в названии самого государства главным словом был «Союз». Но автор «запамятовал», что слово «Союз» исходит от древнелатинского «federation», а составляющие федерацию государственные образования не имеют международно-правового статуса самостоятельных государств. Он также «не заметил» важнейшие установления Конституции СССР: Союзное многонациональное государство образовано на основе принципа социалистического федерализма (ст. 70); в состав федеративного государства СССР входят союзные республики (гл. 9), автономные республики (гл. 10), автономные области и округа (гл. 11). Суверенитет СССР распространяется на всю его территорию (ст. 75),

«Правительственный источник в Баку» без осмысления фундаментальных установлений конституций федеративного государства пытается обосновать свое «открытие» последующим словословием: «Азербайджан, как, впрочем, и Армения, ни в годы советской власти, ни после восстановления независимости не был «союзом азербайджанских социалистических районов» (или «марзов»), входящих в его состав, и конституция Азербайджанской ССР (как и Армении), в отличие от союзной, формально предусматривающей возможность выхода государствообразующих республик из состава СССР, не содержала положения о возможности выхода какой-либо части из состава республики».

Очевидная несуразица данного суждения базируется на: а) отождествлении конституционно правового статуса автономных образований с районами; б) искажении установлений законов СССР о порядке самостоятельного решения союзной республикой и автономией вопроса о своем выходе (или невыходе) из состава СССР. Ведь достаточно было заглянуть в соответствующие словари и прочитать: «Автономия - право самостоятельного осуществления государственной власти или управления, представленное конституцией какой-либо части государства; советская автономия - одна из государственных форм решения национального вопроса; Автономная область - национально-территориальное образование, одно из видов субъектов федерации; территориальная автономия делится на административно-территориальную, национально-территориальную и национально-государственную; район - название административно-территориальной единицы» (см. Сов. энцикл. словарь. М., 1981, с. 17; Большой юридический словарь, М., 1997, с. 4, 5, 577).

Однако, азербайджанских деятелей миниимперского мышления (термин Андрея Сахарова) интересует не Конституция и законы, не научное толкование политико-правовых понятий. Свои манипуляции вокруг Конституции и законов бывшего СССР они используют в целях обоснования аннексии Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Они не хотят осмыслить и примириться с тем, что Нагорный Карабах, как и другие автономные образования, входил в состав федеративного государства СССР, а не союзных республик. Для этого достаточно внимательно и не предвзято перечитать статьи 82 и 86 Конституции СССР, которыми установлено: автономная республика, автономная область и округ находятся в составе союзной республики, а не входят в ее состав. Дипломатам, политологам и журналистам надобно знать существенную разницу между данными понятиями и формулировками. Достаточно, к примеру, заглянуть в словарь С. И. Ожегова (М., 1985), в котором разъясняется: «находиться» означает «быть, пребывать» (с. 339), а «входить» означает «вступить, проникнуть внутрь» (с. 80). Совершенно очевидно, что «входить в состав» и «находиться в составе» - понятия и сущности не тождественные. В состав Федеративного государства СССР входили как союзные республики, так и автономные образования. И не случайно, что в разделе Конституции СССР «Национально-государственное устройство СССР» установлено: СССР является единым союзным федеративным государством (ст. 70); к ведению СССР относится установление общих начал организации и деятельности республиканских и местных органов государственной власти и управления, обеспечение единства законодательного регулирования на всей его территории (ч. 1, 3, 4 ст. 72); территория СССР едина и включает территорию союзной республики (ст. 75); в СССР установлено единое союзное гражданство, а не гражданство союзных республик (ст. 33) и др.

Напомним также важнейшие положения принятых в соответствии с международными нормами и Конституции СССР законов от 3 и 26 апреля 1990 года: 1) отношения между союзными республиками и автономными образованиями определяются договорами и соглашениями; 2) территория союзной, автономной республики, автономного образования не может быть изменена без их согласия. Территориальные споры между союзными республиками и автономными образованиями, по которым не достигнуты соглашения, передаются для решения Совету национальностей Верховного совета СССР; 3) вопрос об изменении статуса автономных республик и других автономных образований отнесён к исключительному ведению СССР; 4) в случае выхода союзной республики из состава СССР референдум проводится отдельно по каждой автономии, за народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственном правовом статусе.

Очевидно, что в совокупности установлений Конституции и названных законов СССР предоставлялось равное право союзным республикам и автономным образованиям на самостоятельное решение вопроса своего политического статуса в границах своей территории. В этой связи напомним также, что высший орган конституционного правосудия федеративного государства - Комитет конституционного надзора СССР постановлением от 28 ноября 1991 года №28 признал несоответствующим статьям 86 и 87 Конституции СССР Постановление Верховного Совета Азербайджанской республики от 23 ноября 1991 года о ликвидации Нагорно-Карабахской автономной области. Данный факт также подтверждает, что Азербайджан не был самостоятельным государством и не имел своей автономии. Аз. ССР, как и другие союзные республики и автономные образования, была частью единого федеративного государства.

Союзные республики не обладали правом на изменение статуса и территории автономных образований. Территории автономных образований имели конституционно-правовую самостоятельность в составе федеративного государства и не входили в безусловный компонент территориальной целостности союзных республик. Поэтому народы Абхазии, Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Приднестровья вполне легитимно образовали самостоятельные государства в границах своих территорий. А созданные еще до образования СССР автономные образования РСФСР избрали формы своего самоопределения в составе Российской Федерации.

Вопреки общеизвестным и неопровержимым фактам «правительственный источник в Баку» изобрел необоснованный и по существу циничный ответ на вопрос Сержа Саргсяна. В ответе дословно утверждается: «СССР самораспустился, чего не скажешь о союзных республиках. Именно по этой причине мировое сообщество посчитало одностороннее отделение Нагорного Карабаха недействительным актом и не признало его». Однако общеизвестно, что СССР распустили - развалили лидеры ряда союзных республик, которые приняли Беловежское Заявление от 8 декабря 1991 года и в тот же день в г. Минске подписали соглашение о создании СНГ. Именно этими неконституционными актами был развален СССР, вопреки итогам всесоюзного референдума, когда подавляющее большинство населения страны выразило волю о его сохранении. Общеизвестно также, что большинство союзных республик были провозглашены самостоятельными государствами не легитимно, неправовыми действиями, без проведения референдумов и выявления воли народов. В этой связи комитет Конституционного Надзора СССР в заявлении от 11 декабря 1991 года установил несоответствие данных актов Конституции страны и отметил: «Любые республики не могут принимать на себя решение вопросов, касающихся прав и интересов других республик». Комитет Конституционного Надзора СССР призвал «решить все вопросы отношений между государствами и народами нашей страны на основе принципов конституционной законности, верховенства права, соблюдения общепризнанных международных норм» (см. М. А. Митюков. Предтеча конституционного правосудия. М., 2006, с. 150-152). Однако чрезвычайно важное решение высшего органа конституционного контроля страны оказалось заблокированным рвущимися к самостоятельной президентской власти и «прихватизации» государственной собственности деятелями союзных республик. Надуманно и цинично суждение автора относительно уровней Казахстана или Белоруссии по отношению к СССР и Нагорного Карабаха и Республики Саха по отношению, соответственно, к Азербайджану и РФ. Ведь речь идет не о полномочиях членов федерации, а международно-правовом принципе права народов о свободном решении вопроса своего политического статуса - самоопределении. Общеизвестно также, что в Нагорном Карабахе, согласно установлениям международного права, Конституции и законам федеративного государства СССР, состоялся всенародный референдум, по итогам которого была образована Нагорно-Карабахская республика.

Воистину фантазия фальсификаторов истории и фактов не имеет предела. «Правительственный источник в Баку» относительно предложения Сержа Саргсяна о подписании Пакта о неприменении силы торжествующе восклицает: «По иронии, предложение о ненападении исходит от президента напавшей страны. Как известно, сегодня не Азербайджан оккупирует часть территории Армении, а наоборот». В экстазе фальсификации общеизвестных фактов автор предложил «шедевр логического мышления». Ведь общеизвестно, что оккупация территории проводится не только со стороны напавшей, но также защищающейся от агрессии стороной. Общеизвестно также, что именно Азербайджан развязал войну против Нагорного Карабаха, но понес поражение и вынужден был в 1994 году подписать перемирие. Достаточно напомнить, что посетившие Нагорный Карабах авторитетные комиссии из зарубежных стран представили единое мнение: «Истинным агрессором в этой войне является Азербайджан» (из доклада вице-спикера Палаты Лордов Великобритании Керолайн Кокс на дебатах 01.07.2007 г.). Глава посреднической миссии России по урегулированию азербайджанско-карабахского конфликта Владимир Казимиров в недавней публикации вновь напомнил, что насилие в этом конфликте первым применил Азербайджан (в Аскеране, Сумгаите, Баку, Гяндже и др. районах) и два с половиной года уповал на военную силу, избегая прекращения войны. Пресловутая «оккупация» территории Азербайджана явилось следствием начатой им же войны («НГ», 23.03.2010).

Лидеры и пропагандисты Азербайджана не признают причинно-следственной связи начатой ими войны и одновременно пытаются скрыть совершенную ими аннексию Шаумянского, Мардакертского, Мартунинского и других территорий Нагорного Карабаха. А теперь, вместо поисков путей мирного политико-правового урегулирования порожденного Азербайджаном кровоточащего конфликта, они наращивают вооруженные силы с целью аннексии Нагорно-Карабахской республики. Азербайджанские деятели не считаются с тем, что в международном праве установлен принцип неприменения силы и угрозы силой независимого от мотивов их использования. Будто не понимают, что угрозой войны бросается вызов всему международному сообществу, и это опасно. Международное сообщество осудило совершенное тоталитарным режимом большевизма отчленение народов от своих этнонациональных территорий по принципу «разделяй и властвуй». Демократическая Россия, как правопреемник СССР, и ведущие страны не допустят новой аннексии под прикрытием миниимперского толкования территориальной целостности новоявленных государств. Не следует забывать уроки Южной Осетии...

Азербайджанским ястребам следует прислушиваться к разумному голосу лидеров влиятельных государств, международных организаций и экспертов о бесперспективности и неизбежности пагубных последствий попыток применения военной силы для достижения своих миниимперских целей. Видные деятели международного сообщества поддержали новую инициативу президента Армении Сержа Саргсяна по мирному урегулированию азербайджанско-карабахского конфликта и обеспечению безопасности Закавказья. Этого не желают признавать азербайджанские деятели и пытаются усыпить международное сообщество согласием подписать предложенный Сержем Саргсяном пакт, но продолжают ультимативные требования по принципу: «Мое - мое, и твое – мое». В формулировке «правительственного источника Баку» выдвигается предварительное условие: «подписать предложенное соглашение одновременно с договором о взаимопризнании территориальной целостности и государственной границы между двумя странами, полного суверенитета каждой из стран над своей территорией, признанных на международном уровне территорий». Но они не учитывают, что влиятельные деятели ведущих стран в состоянии эйфории от развала СССР сгоряча оказали давление на международное сообщество по признанию территориальной целостности новоявленных государств союзных республик, а Азербайджана - с прихватом территорий Нагорного Карабаха. Сегодняшние лидеры международного сообщества обнаруживают последствия неправовых решений своих предшественников и не допускают восстановления нелегитимной территориальной целостности, тем более военными средствами. Нельзя сомневаться, что в занимающихся урегулированием конфликтов международных организациях будут адекватно восприняты установления Конституции и законов бывшего СССР, принятых в полном соответствии с международно-правовыми принципами права народов на самоопределение и территориальной целостности государств. Подписание предложенного Сержем Саргсяном пакта о неприменении силы между Азербайджаном и Арменией без предварительных условий повелительно необходимо для обеспечения гарантий политико-правового урегулирования конфликта в мирных условиях на основе Права и исторической справедливости.

Людвик Карапетян, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

-

Риторический вопрос:

-Могут ли армяне разграбить, поджечь "Матенадаран"?

Киргизы, разграбив "Музей изобразительных искусств" в Бишкеке, дали совсем не риторический ответ:

-Могут.

Толпа ужасная, разрушительная сила. Она - как цунами. В толпе происходит распад личности, "я" растворяется в "мы". В итоге получается однородная масса обезличенных людей, которой легко управляют манипуляторы. Толпа всегда озлоблена, ею двигает месть, она всегда деструктивна. Толпу можно остановить, сея в ней панику или же противопоставляя более сильную, организованную силу.

А манипуляторам кажется, что они всегда могут контролировать толпу, укротить стихию.

-

- заявил вчера в беседе с корреспондентом "Аравота" член инициативной группы движения "Сардарапат" Айк Баланян.

-

Каждый должен конкретно определиться: на чьей он стороне. А для "нейтралов" - есть результаты войны. Или они признают эти результаты, или им придется признать результаты продолжения войны. Третьего не дано. Потому что начало войны "нейтралы" не предотвратили.

Отлично сказано.

А "нейтралы" с противоположной стороны, в отличие от наших, сидят реально, а не в интернете.

-

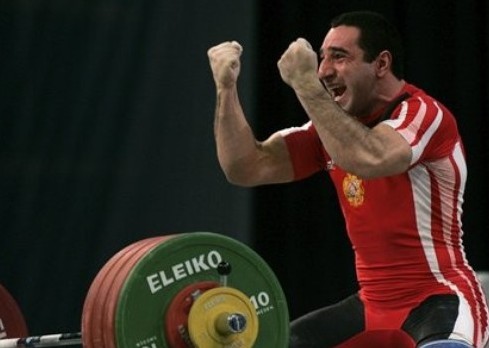

Данное первенство ознаменовалось блестящим выступлением Смбата Маркаряна. Самый молодой (Смбату всего 17 лет) и самый легкий штангист в весовой категории 56 кг остановился лишь в шаге от золотой медали. Набрав в сумме двоеборья 255 кг (109 кг в рывке и 146 кг в толчке), наш спортсмен уступил лишь один кг белорусу Виталию Дербеневу (118 кг + 138 кг). За результат в толчке Смбат удостоился малой золотой медали. Кроме того, армянский штангист обновил юношеские европейские рекорды в толчке и в двоеборье. Отметим, что в этой весовой категории протекала очень напряженная борьба. Бронзовый призер - бельгиец Том Гегебугер набрал в сумме двоеборья 254 кг (116 кг + 138 кг). Выступающий за сборную России Арсен Тамразян с результатом 238 кг (106 кг + 132 кг) занял девятое место.

Результат Маркаряна действительно впечатляет. Юный тяжелоатлет, не имея опыта взрослых международных состязаний, смог на равных противостоять лучшим спортсменам Европы. Есть все основания надеяться, что при грамотном подходе к делу на ОИ-2012 в Лондоне талантливый штангист сможет реально рассчитывать на одно из призовых мест. Так держать, Смбат!

-

За что и как воевали армяне?

Война, как это ни прискорбно, естественное состояние человечества. Во всяком случае, пока. А этому «пока», судя по всему, суждено очень долгое будущее. И вовсе не имеет значения, какой на дворе век: VII, ХIV, ХХ или ХХV? Потому что военные действия – это еще и неотъемлемое, Богом данное право стремящегося выжить народа. На протяжении веков народы могли доказать свою жизнеспособность исключительно войной. Ерунда все это: литература, искусство, религия – если народ морально не готов к самопожертвованию, никакая культура не поможет ему выжить. У Франсиско Писарро, завоевавшего Империю инков, было всего 200 пехотинцев и 27 всадников, а лишь в столице Империи – Куско – свыше двухсот тысяч индейцев. И только беспросветный невежа может утверждать, что культура инков уступала культуре испанцев.

В начале второго тысячелетия нашей эры начались завоевания турок, у которых, по выражению поэта, «если что в голове и найдешь, то это будет только вошь». А туркам удалось завоевать огромные территории, населенными высокоразвитыми народами и цивилизациями. Туркам, всем, от мала до велика, было за что воевать: иначе они, изгнанные климатическими катаклизмами и уйгурами – тоже, кстати, турками – из ареала своего обитания, не смогли бы выжить. А народы на завоеванных турками территориях просто не готовы были адекватно ответить на предложенные им турками вызовы. Не смогли адаптироваться к новому врагу, пытались защититься от него старыми «цивилизованными» методами.

Армяне, как, впрочем, и практически все другие народы мира, воевали всю свою историю. С хеттами, шумерами, ассирийцами, маннами, мидянами, персами, римлянами, кавказскими албанцами, византийцами, арабами, полчищами Тимура… Воевали со всеми, кто вторгался на их Родину или предъявлял претензии на Армянское Нагорье. Слава об армянском Воине, и, особенно, армянской коннице – Айрудзи – гремела далеко за пределами Армении. Но, и об этом необходимо знать, в армянской армии служили практически исключительно представители дворянских родов. Надобности во «всеобщей мобилизации» не было, ибо война с цивилизационно родственными народами никак не угрожала жизни и благополучию крестьян и ремесленников, вообще населения. Воевали исключительно армии, и вражда между ними заканчивалась вместе с самой войной или сражением.

Так обстояло дело до прихода в регион тюркских племен. Нельзя сказать, что армяне впервые встречались с представителями дуальной для нас цивилизации – кочевниками. На протяжении веков армяне совместно с иранцами оберегали восточные и северные границы Армянского Нагорья от грабительских набегов различных кочевых племен, а ко времени прихода турок успели пережить еще и нашествие арабов. До прихода турок в регион армянское население Передней Азии и Закавказья практически никогда не страдало от войн: победа или поражение армянского воинства касалось лишь знати, а для большей части населения, как правило, оборачивалось сохранением или сменой хозяина. С появлением турок армяне, да и не только армяне, впервые почувствовали разницу между прошлыми войнами и турецким видением цели военных действий: в то время, как другие народы и племена пытались лишь ограбить или закабалить Армению, турки пришли в Армянское Нагорье жить.

Сегодня, по истечении десяти веков, необходимо констатировать: ни один из аборигенных народов Передней Азии и Ближнего Востока так и не смог адаптироваться к исповедуемой турками тотальной войне. Долгое время турки избегали прямых военных столкновений, концентрируясь на уничтожении мирного населения – в основном крестьян – тем самым опустошая и истощая страну, превращая ее в привычное для себя пастбище. Крепости потеряли свое значение, а армия лишилась привычного восприятия военных действий. Новый враг был непонятен, он, убивал людей, уничтожал посевы, разрушал ирригационные системы и… уходил от войны.

Пожалуй, главной ошибкой армянской военной и политической элиты стало игнорирование народных масс как поставщика воина. Сами крестьяне и ремесленники, поколениями мечтавшие о славе ратника, также не смогли сорганизоваться в единую силу: сказалось отсутствие традиции. Армянский народ терпел колоссальные потери и терял Родину практически без войны. А когда настало время чисто военных действий, выяснилось, что без поддержки народа армия, даже составленная исключительно из представителей знати, успела потерять свою боеспособность. Не оцененная должным образом и вовремя не востребованная связь между различными социальными прослойками привела к катастрофе: страной овладел прибывший из невообразимых далей враг.

Восстановление армянской государственности и наличие недружелюбных соседей вынудило Армению уделять большое внимание строительству Армии, военных структур. Необходимо было решить несколько сложнейших задач: а) скоординировать действия большого числа добровольческих отрядов, преисполненных патриотизма, но, особенно на начальном этапе, привыкших функционировать автономно; б) связать общей идеологией народные массы и армию, возродить традиции почитания армянского воина; в) наладить обеспечение армии необходимым количеством вооружения, боеприпасов, техники, обмундирования… Были, конечно, и другие задачи, например, привлечение к строительству армии опытных армянских офицеров и военачальников, служащих в вооруженных силах других государств. Но все они были производными от первых трех указанных.

Сегодня мы можем констатировать: большая часть этих задач решена. В Армении давно уже нет вооруженных подразделений вне системы государства и министерства обороны, налажено обучение собственных кадров. Армия полностью обеспечена современным оружием, необходимым количеством боеприпасов к ним, армянские воины сыты и хорошо экипированы. Однако самым главным достижением в вопросе строительства Армянской Армии, по моему глубокому убеждению, является возрождение почитания Воина со стороны армянского народа. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание, как прохожие смотрят на армянского воина. Во взорах людей легко заметить восхищение, надежду и любовь к армянскому рыцарю в защитном камуфляже.

Да, армяне испокон веков любили и боготворили своих воинов, стремились быть похожими на них, мечтали оказаться на их месте, влиться в их ряды. Но если веками к этой любви примешивалось еще и чувство уважения и почитания, испытываемого простолюдином к собственным дворянам, из которых и состояло армянское войско, то ныне все понимают: наша армия – это наши дети. И состоит она сплошь из юных рыцарей! А от нашего отношения к армянскому воину зависит благополучие наших государств.

-

Мелине Далузян принесла сборной Армении серебряную медаль!

-

На продолжающемся в Минске чемпионате мира по тяжелой атлетике еще одну золотую медаль для сборной Армении завоевал Геворк Петросян - в весовой категории до 85 кг. В этой же весовой категории серебро у Ара Хачатряна. Таким образом, борьба за золотую медаль проходила исключительно между армянскими атлетами.

-

8 апреля в Минске на чемпионате Европы по тяжелой атлетике выступили штангисты в весовой категории до 77кг. Армению представил серебряный призер чемпионата мира и бронзовый медалист Олимпийских игр Тигран Мартиросян, который и стал чемпионом Европы, завоевав 3 золотые медали.

Мартиросян не имел равных в упражнениях "рывок" и "толчок", подняв, соответственно 165 и 195- килограммовую штангу и завоевал 2 золотые малые медали. А в итоге двоеборья армянский штангист набрал 360 кг и стал чемпионом Европы, опередив своего ближайшего соперника на 9 килограммов. 2 место занял Христоф Шрамняк (Польша), 3- Миколай Черняк (Белоруссия).

-

гнилой как и твой народ что вечно розню хотите сделать

Не надолго же тебя хватило. Кыш обратно в баню. На этот раз - на неделю!

А вам, юзер artsakh.in, советую обратить внимание на последнюю фразу в пункте 3.3.2 Правил форума. А пока на первый раз ограничимся устным предупреждением.

-

Манвел Саркисян

Что означает «добрососедство» в политическом мире?

С того момента, когда Турция вынесла в центр своей политики тезис «ноль проблем с соседями», разговоры о добрососедстве вновь начали превалировать в политических дискуссиях. Необходимо было всего лишь два года, чтобы всем стало ясным, что добрососедство в понимании различных стран имеет совершенно различный смысл. У каждого есть свое понимание справедливости, и дружить с соседями все хотят на справедливых условиях. Если же, такая справедливость усматривается только в своих воззрениях, соседям лучше не общаться.

Пока Турция и Армения не общались на официальном уровне, особых претензий друг к другу не было. Вакуум официальных отношений заполняли бессистемные отношения простых граждан в сфере обмена товарами и мнениями. Никому не приходило голову ставить условия друг другу и вынуждать к принятию каких-то претензий. В какой-то момент, даже показалось, что особых сложностей в отношениях турок и армян нет – факт блокированности границы между странами мало кого волновал, кроме узкого круга политиков.

Два последних десятилетия в Армении больше всего дискутировали по теме добрососедства. Тезис о приоритете проблемы урегулирования отношений с соседними странами в армянской политике возник с первых же дней создания независимой Армении. Попытки формирования реальной политики на базе этого тезиса и внедрения ее принципов и механизмов в жизнь осуществлялись даже в период разрастающихся боевых действий в Нагорном Карабахе. В этот же период выкристаллизовалась философия добрососедства, основывающаяся на принципе отказа от претензий к соседям. Считалось, что основной причиной конфликтных отношений Армении с соседями являются исторически обусловленные претензии. Все те, кто не верил в возможность формирования нормальных отношений путем всевозможных уступок, считались неразумными людьми.

Фактом является то, что на протяжении прошедших десятилетий указанный принцип ни разу не проявил своей эффективности. Даже, сделанные в конкретных ситуациях шаги, никоим образом не приводили к результатам. В первую очередь, это касается армяно-азербайджанских отношений. В лучшем случае, применение этого принципа, имело пропагандистский эффект, и не более. К примеру, после жестоких депортаций армянских сел Арцаха в мае 1991 года, Верховный совет Армении поддержал инициативу той части общественности НКАО, которая приняла решение отказаться от дальнейшей борьбы и начать переговоры с Азербайджаном на основе его конституции. Такой жест армянской стороны, не привел ни к какому эффекту. Азербайджан выставил свои предварительные условия (потребовал проведения выборов президента Азербайджана на территории НКАО), а центральные власти СССР игнорировали это решение Армении.

Оказалось, что даже отказ от своих прав ничего не значит. Это был первый случай прозрения в том, что надежда на эффективность уступок – слишком наивна. Тогда, в зоне депортированных сел началась партизанская война, отрезвившая все стороны. В дальнейшем, в моменты крупных неудач армянских войск в 1992 году, Азербайджану неоднократно предлагалось прекратить войну, но никакой реакции на такое предложение не последовало. Никакого желания нормализовать отношения с Арменией и Нагорным Карабахом Азербайджан не проявил даже после того, как потерпел поражение в войне.

Тем не менее, вера в возможность установления добрососедских отношений в среде армянской политической элите не иссякала. Не изменилась и основанная на принципе отказа от претензий философия добрососедства. Выведение в дипломатический обиход идеи компромиссного решения карабахской проблемы, так же никакого результата не дало. У Азербайджана не менялось собственное представление о справедливости. Последнее обстоятельство фетишизировало принцип отказа от претензий. В дискуссиях появилась идея о необходимости признания территориальной целостности. Азербайджана. Предполагалось, что при таком подходе, соседний Азербайджан радикально изменил бы свое отношение к народу Нагорного Карабаха и обеспечил бы ему нормальные условия для жизнедеятельности в рамках общей атмосферы добрососедства с Арменией.

Однако, очень быстро стало понятным, что у Азербайджана имеется не только свое понимание справедливости, но и своеобразное понимание добрососедства. Оно сводится к принципам взаимоотношений, основанных на представлениях Азербайджана о правах на территорию. Никакому соседу таких прав не отводится. В конкретном выражении, эта философия добрососедства предполагает отказ армянского народа от всяких претензий и принятие всех претензий Азербайджана. Азербайджан не приемлет компромисс по проблемам, по которым не признает мнения армян. Признаются лишь мнения тех, кто согласен с Азербайджаном.

В основу своей политики по отношению к Армении и Нагорному Карабаху, Азербайджан поставил мнение (точнее, действия) международного сообщества. Вооружившись тем обстоятельством, что при распаде СССР мировое сообщество, в частности, западные страны, решили признать независимость Азербайджана и, и одновременно, отказались признать независимость Нагорного Карабаха, свел свои отношения к Армении к ультиматуму. А международному сообществу выдвинуто требование любыми путями установить государственную власть Азербайджана на всей территории, которую последний считает своей. Такое требование тоже носит ультимативный характер. Азербайджан «обещает» мировому сообществу решить свои проблемы военным путем, одновременно и то, что готово пойти на компромисс (отказаться от войны) если международное сообщество выполнит его требование и вернет Нагорный Карабах в состав Азербайджана. Свою решительность Азербайджан демонстрирует не прекращающимися заявлениями о том, что никогда не признает независимости Нагорного Карабаха.

Армянская формула добрососедства при таком подходе Азербайджана кажется выхолощенной и оторванной от реалий мироустройства. Представления о справедливом компромиссе в армянском понимании никак не вяжутся с азербайджанскими представлениями о справедливости. Более того - никак не вяжутся и с реальными (не декларативными) международными подходами. Противоборствующим соседям давно стало ясным, что нормализация отношений между ними зависит от более широкого консенсуса. В результате, минимальная стабильность в отношениях соседних стран все эти годы поддерживается в форме вакуума отношений. Соседи не доверяют друг другу и не связывают друг с другом никаких надежд.

Тема добрососедства в интересующем нас ракурсе исчерпала бы интерес к себе, если бы не актуализация другой сферы – отношения Армении с Турцией. Здесь, проблема нормализации отношений изначально обрела иную схему. Начав процесс «нормализации» отношений с Арменией Турция, ни разу не продемонстрировал, что желает иметь прямые отношения с Арменией. Армения изначально была вписана в отношения Турции с Россией и западными державами. За Арменией, попросту, не признавалось никаких прав. Турция, сделала ставку на признание со стороны Армении всех своих претензий к последней. Главным образом, она попыталась внести в обиход идею о своем безразличии к Армении, объяснив интерес к нормализации отношений «широтой турецкой души». Параллельно, были выдвинуто требование к Армении отказаться от усилий по признанию Геноцида 1915 года, от территориальных претензий к Турции, и от Нагорного Карабаха. По замыслу Турции, такой подход мог бы обеспечить условия для нормализации отношений с Арменией и позволить ей безболезненно разблокировать границу.

Однако, очень быстро оказалось, что выдвинутые Турцией претензии к Армении обернулись для нее значительными угрозами. Мало того, что ведущие державы отказали Турции во вмешательстве в проблему Нагорного Карабаха, но и демонстративно активизировали проблему признания Геноцида 1915 года. Кроме того, Турция получила серьезный фронт проблем у себя внутри. На фоне этого, проблема нормализации отношений с соседней Арменией потускнела. Уже в данный момент, главную угрозу для себя Турция усматривает в позициях ведущих западных держав. Армения и армянская диаспора рассматриваются Турцией всего лишь в качестве игрушки в руках этих держав.

В отличие от Азербайджана, у Турции не оказалось возможности апелляции к международному сообществу. Армения очень быстро оказалась Турции милей, чем вооружившиеся «армянским вопросом» западные державы. Потускнели даже проблемы Азербайджана. Нынешние действия турецкого руководства свидетельствую о том, что Турция пытается изменить ход процессов путем внесения в политический и дипломатический обиход новых элементов. В реальности, это выражается в курсе на нейтрализацию активности Армении и диаспоры. Более того, заметно стремление Турции вылепить механизм противодействия политике Запада из самих армян.

Вынужденный сломить свою гордыню и молча согласиться на визит в США премьер Турции Реджеп Эрдоган, продекларировал свою философию «добрососедства» в виде обращенным к странам Запада: «Вы не являетесь сторонами событий 1915 года в Османской Турции, если есть стороны этих событий, то это Армения и Турция». В этом возгласе впервые отчетливо проявляет себя не только проблески просветления, но и планы нейтрализации армянского фактора в политике Запада посредством «приручения армян». Не случайно в этом смысле, распространение заявлений о готовности руководства Турции встретиться с представителями армянской диаспоры.

Новые замыслы руководителей Турции, конечно же, не имеют никакого отношения к идее формирования добрососедства. До этого еще далеко. Таковыми же являются заметные изменения в действиях турецкой общественности. Примечательно, что 24 апреля представители армянской и турецкой интеллигенции встретятся в столице Турции с целью обсуждения событий 1915 года и установления диалога между двумя странами. И здесь, также, звучит знакомая формула: организаторы аргументируют необходимость такой встречи тем, что «Вопросы, которые касаются в первую очередь нас, обсуждаются в столицах других государств, потому что мы сами не можем обсудить их. Искренность Запада в этом вопросе сомнительна, а Турция избрала политику отрицания».

Как видим, общественность пошла еще дальше, раскритиковав политику официальной Анкары. Ребром ставится сам вопрос признания Геноцида 1915 года. Призывы турецкой общественности к властям Турции признать Геноцид армян 1915 года и даже пересмотреть отношение к основателям Турецкой республики, участились. Один из членов Адвокатской палаты Анкары даже обратился в суд с требованием признать Геноцид армян. По иному, началась трактоваться позиция Азербайджана по отношению к армяно-турецким отношениям. Порою, его обвиняют в том, что турецкая политика парализовалась.

Что-то очень серьезное должно происходить между Турцией и Западом, чтобы турки начали вести себя так странно. По крайней мере, только глупым остается непонятным, что активизация процесса признания Геноцида 1915 года в парламентах западных стран меньше всего связана с Арменией и армянской диаспорой. Соответственно, в Турции только сейчас со всей серьезностью начинают понимать глубину претензий Запада к себе. Начинают лучше понимать и угрозы, возникшие в связи со своим курсом на отрицание Геноцида. В первую очередь – угрозы внутри своей страны.

Как кажется, именно внутренние процессы в Турции являются причиной беспокойства турецкой элиты. Не было бы этого, турки молча проглотили бы факты признаний Геноцида западными странами. Нравственными порывами эта страна еще не блещет. Но видимо, ресурс упорства иссяк. Скорее – иссякает источник упорства. Курс на отрицание факта Геноцида не только теряет свой консолидирующий ресурс, но и, грозит стимуляцией дезинтегрирующих тенденций в турецком обществе. В отличие от многих стратегических проблем Турции, Геноцид 1915 года, является единственной проблемой, исключающей какую-либо консолидацию общества Турции под флагом его отрицания. Он, все более, вырождается в механизм раскола турецкой элиты и всего общества. При сохранении нынешних тенденций, противоположные мнения по вопросу Геноцида могут обрести политически значимый потенциал. То есть, вокруг этого вопроса могут сформироваться платформы политических сил Турции. Тогда, раскол общества Турции может обрести общенациональный масштаб.

Вся серьезность ситуации в том, что Турция не может уйти от угрозы раскола своего общества. Ключ от выхода находится в руках других. Даже Армения и армянская диаспора не могут повлиять на ход процессов. Единственным методом изменения хода событий может стать решение руководства Турции о признании Геноцида. Такой шаг может превратить проблему Геноцида в консолидирующий идейно-политический феномен. Но, чтобы избавиться от раскалывающего эффекта проблемы Геноцида, Турции необходимо отказаться от своего нынешнего идейно-политического облика и выстроить новое государство на иных принципах. На такое перевоплощение турецкая элита по своей воле не пойдет. Пока что, заметно, обратное: турецкие политики не могут распроститься с иллюзиями о том, что смогут вынудить всех считаться с собой.

Таковы вот, перипетии философии добрососедства на примере претензий. Как видим, ни армянский курс на отказ от претензий, ни курс соседей Армении к вынуждению признания правомочности претензий, никаких результатов не дает. «Добрососедство» в двадцать пером веке – понятие растяжимое. Слишком много игроков хозяйничают в делах отдельно взятой страны. Чтобы добиться добрососедства, сначала необходимо вынудить соседей и дальние страны считаться со своими правами. Все начинается отсюда.

Должно быть понятным, что всем трем соседям поневоле придется распрощаться со своими представлениями о компромиссе и своей философией добрососедства. Такие политические воззрения вошли в противоречие с национальными интересами всех трех субъектов. Достаточно долгое время указанное обстоятельство в регионе не воспринималось всерьез. Однако, последние события свидетельствуют о том, что восприятие происходящих процессов меняется.

Что касается Армении, то, армянские проблемы в руках мировых держав превратились в «палку о двух концах». Это сильно сужает поле маневра для Армении. Только на первый взгляд, кажется, что Армения может играть на противоречиях других в целях обеспечения выгодных для себя условий в сфере международных отношений. На деле, возникает императив поиска роли нейтрального фактора во многих мировых делах. Даже, всевозможные «доброжелательные» инициативы турецкой общественности, могут превратиться в западню для Армении. За неосторожные действия с соседями могут наказать Армению и диаспору другие.

По крайней мере, целесообразнее чаще отказываться от излишней ответственности за прямо не касающиеся Армении проблемы. Все обвинения Турции и Азербайджана в пособничестве западным державам, Арменией должны резко отвергаться. Армения не должна обсуждать с Турцией ее проблемы из сферы отношений с международным сообществом, если они, даже, мотивированы армянскими проблемами. И, наоборот, с международным сообществом прямо должны обсуждаться факты попустительства агрессивной политики Азербайджана. Диалог с Турцией надо локализовать в рамках проблемы установления дипломатический отношений и проблемы разблокирования границы. Пусть каждый сосед отвечает за свои проблемы. Появится желание обговорить что-то между собою – сами обратятся.

-

Неча на Шпигель пенять, коль рожа крива

Интервью президента Армении Сержа Саргсяна немецкому журналу «Der Spiegel» стало поводом для многочисленных комментариев не только в армянской и турецкой, но и, что вполне естественно, в азербайджанской прессе. Однако из многочисленного потока сообщений об интервью хотелось бы выделить реакцию МИД Азербайджана и статью известного в Азербайджане обозревателя газеты «Зеркало» Р. Миркадырова. Надо сказать, что данный автор известен в Азербайджане и Армении своей компетентностью и достаточной объективностью, однако на этот раз Миркадыров, кажется, был введен в заблуждение провокационным переводом интервью, сделанным азербайджанским информагентством АПА.

Что же в интервью Сержа Саргсяна так взволновало Азербайджан? Выясняется, что МИД Азербайджана крайне недоволен заявлением президента Армении, в котором сказано: «Важнейшим вопросом является реализация права населения Нагорного Карабаха на самоопределение. Если Азербайджан признает независимость Нагорного Карабаха, думаю, что вопрос (урегулирование отношений между армянскими государствами и Азербайджаном) можно будет решить в считанные часы».

Между тем, в этом заявлении нет ничего нового, в том числе и для МИД Азербайджана. Данное видение урегулирования проблемы, полностью, кстати, соответствующее Уставу и многочисленным Конвенциям ООН, С. Саргсян озвучивал неоднократно, что лишь указывает на последовательность политики Армении относительно нагорно-карабахской проблемы. По этой причине умозаключения официального представителя МИД Азербайджана Э. Полухова, пытающегося подвергнуть нормы международного права своеобразной трактовке о «праве на самоопределение в рамках…» выглядят, по меньшей мере, нелепо. Право народов на самоопределение ни в одном международном документе не ограничивается никакими политическими и территориальными рамками, вследствие чего заявление Полухова невозможно воспринять иначе, как попытку предвзятой ревизии международного права.

В самом деле, право народов на самоопределение ни в каком международном праве не дополняется словами «в рамках территориальной целостности», как это пытается представить Азербайджан. Наоборот, в многочисленных документах международного права четко указано, что государства «должны в соответствии с положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право». Фраза эта – ключевая, и именно этот постулат, начиная с 1988 года, нарушает Баку, а развязанная Азербайджанской республикой агрессия против НКР является уголовно наказуемым деянием.

Необходимо также отметить, что указанное в Уставе ООН (Статья 1, пункт 2) требование «развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира», получило свое логичное развитие в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и Международном пакте о гражданских и политических правах. Оба указанных пакта в Статье 1 декларируют аналогичный текст: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие».

Однако ООН, судя по всему, предвидела будущие споры между самоопределяющимися народами и агрессивными государствами типа Азербайджана. Вследствие этого 24 октября 1970 года Организацией Объединенных Наций была принята универсальная Декларация о принципах международного права. Процитирую три абзаца по интересующей нас теме из этой Декларации:

В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава.

Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединению с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются способами осуществления этим народом права на самоопределение.

Каждое государство обязано воздерживаться от любых насильственных действий, лишающих народы, о которых говорится выше, в конкретизации настоящего принципа, их права на самоопределение, свободу и независимость. В своих действиях против таких насильственных мер и в сопротивлении им эти народы, добиваясь осуществления своего права на самоопределение, вправе испрашивать и получать поддержку в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Не думаю, что данные императивные положения международного права требуют особых разъяснений даже для Э. Полухова и других должностных или платных защитников интересов Азербайджана. Просто напомню, что в процессе реализации своего права на самоопределение и защиты от прямой военной агрессии Азербайджана НКР обратился за поддержкой в Совет Безопасности ООН и, не получив таковой вовремя, приступил, согласно Статье 51 Устава ООН, к реализации собственного права на индивидуальную самооборону. Тем не менее, хотелось бы познакомиться хотя бы с одним документом международного права, в котором право народа на самоопределение ограничивалось рамками территориальной целостности бывшего (Аз. ССР) или даже существующего государства. НКР реализовала свое право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, советским законодательством и основополагающими документами международного права. Отмечу также, что право на самоопределение не ограничивает форм ведения борьбы за самоопределение, и допускает вооруженные методы борьбы за достижение поставленных народом целей.

И здесь хотелось бы вернуться к началу данной статьи, в частности, о высказанных Р. Миркадыровым предположениях относительно интервью президента Армении. Миркадыров, прочитавший сообщение АПА, явно не заглянул в первоисточник, немецкую тезку азербайджанской газеты Зеркало (Der Spiegel – зеркало), вследствие чего выводы в его статье оказались ложными. Между тем, АПА банально переврало интервью С. Саргсяна, «выкрав из цельного текста ключевые фразы». Вот как азербайджанские журналисты передали сказанное президентом Армении: «Главным для нас является предоставление народу Нагорного Карабаха права на самоопределение. К сожалению, Азербайджан, кажется, хочет решить проблему военным путем. А это приведет к изгнанию армян с Нагорного Карабаха».

Между тем, президент Армении сказал корреспонденту Der Spiegel совершенно иное: «Важнейшим вопросом для нас является реализация права населения Нагорного Карабаха на самоопределение. Если Азербайджан признает независимость Нагорного Карабаха, думаю, что вопрос можно будет решить в считанные часы. К сожалению, кажется, Азербайджан хочет решить проблему военным путем. Азербайджанцы еще полагают, что могут присоединить Нагорный Карабах к Азербайджану. А это привело бы к тому, что в течение самого короткого времени произошло бы полное выселение армян из Нагорного Карабаха». Сомневающихся отсылаю к интервью в первоисточнике.

Итак, Серж Саргсян не «напуган», как это предположил ознакомившийся с текстом АПА Р. Миркадыров, а совсем наоборот, однозначно и четко предупреждает: Армения была и остается гарантом безопасности НКР и ее населения. А легкая ирония президента Армении «азербайджанцы еще полагают» (Die Aserbaidschaner sind noch der Meinung), указывает на спокойное отношение С. Саргсяна к зачастую переходящим в истерику угрозам руководителей Азербайджана. По сути, в интервью сказано то, что не раз уже говорилось: «Армения, армянский народ войны не желают, но и не боятся ее». Если же кому то в Баку, в стремлении угодить своим боссам и панически боящемуся населению Азербайджана, очень хочется исказить слова президента Армении, то флаг им в руки. У лжи всегда были короткие ноги. Жаль только, что пустобрехам из АПА поверил действительно достойный журналист – Рауф Миркадыров.

-

Саргсян и Эрдоган встретятся с Обамой

Процесс признания геноцида армян принимает необратимый характер

Сегодня посол Турции в США Намик Тан выедет в Вашингтон для подготовки визита премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. Помимо встреч на высшем уровне известно, что в ходе поездки Эрдоган примет участие в саммите по глобальной ядерной безопасности. На это же мероприятие приглашен президент Армении Серж Саргсян, у которого также запланирована встреча с президентом США Бараком Обамой. Не исключено, что в рамках саммита может состояться трехсторонняя встреча Обама–Эрдоган–Саргсян.

Вашингтон прилагает максимум усилий, чтобы процесс примирения между Анкарой и Ереваном не застопорился окончательно. Бурное начало, ознаменовавшееся взаимными визитами турецкого и армянского президентов Абдуллы Гюлля и Сержа Саргсяна на футбольные матчи между сборными своих стран, получившее название футбольной дипломатии, 10 октября 2009 года в Цюрихе на уровне МИДов было подкреплено подписанием «швейцарских протоколов» – «дорожной карты» по урегулированию межгосударственных взаимоотношений. Согласно протоколам Ереван и Анкара начинают политическое сближение, в ближайшей перспективе завершающееся установлением полноценных добрососедских отношений.

Однако к тому, к чему, казалось, были готовы политические лидеры Турции и Армении, не оказались готовы местные общества и консервативные политические слои. В Турции посчитали, что власти, размораживая отношения с Ереваном, бросают на произвол судьбы своего стратегического партнера – Азербайджан, с неразрешенной карабахской проблемой. Ту же точку зрения выразил официальный Баку, начавший ужесточение ценовой политики в отношении газовых поставок в братскую Турцию. Спасать стратегическое партнерство взялся премьер-министр Эрдоган, отметившийся в тот период жесткими заявлениями в ереванском направлении, смысл которых свелся к тому, что нормализации не будет, пока армянская сторона не вернет под азербайджанскую юрисдикцию Нагорный Карабах с прилегающими территориями и принципиально не откажется от международной кампании по признанию геноцида 1915 года в Османской империи.

В ответ и Ереван ужесточил позицию. Армянская сторона ультимативно объявила о том, что парламент ратифицирует «швейцарские протоколы» только после того, как это сделают турецкие коллеги. В свою очередь, парламент Турции «потерял» «швейцарские протоколы» в одном из комитетов, «вспоминая» то отторгнутый от Азербайджана Карабах с опоясывающими районами, то указывая на непрекращающуюся кампанию армян по признанию геноцида, что «духу «швейцарских протоколов» не соответствует».

Масла в огонь подлила рекомендация Конституционного суда (КС) Армении, который согласно местному законодательству рассматривает все международные соглашения республики, прежде чем они поступают на ратификацию в Национальное собрание (парламент). В сопроводиловке КС, по мнению нейтральных экспертов, имеющей чисто внутреннее назначение, содержалось напоминание о геноциде и утраченных по Карсскому договору армянских землях. Однако турецкая сторона объявила, что КС Армении внес изменения в содержание «швейцарских протоколов», а потому процесс примирения замораживается. Не помогло даже вмешательство госсекретаря США Хиллари Клинтон, призвавшей Анкару не искать повода для блокировки примирения. В ответ турецкая сторона огрызнулась замечанием: прекратить оказывать давление и не осложнять ситуацию в регионе в целом. На эти пререкания наложилось признание геноцида армян Международным комитетом Конгресса США, а днем позже парламентом Швеции. Реджеп Тайип Эрдоган объявил об остановке процесса турецко-армянского примирения и пригрозил депортировать из Турции армян, нелегально находящихся на заработках. Армянская сторона и бровью не повела – жили без отношений с Турцией и дальше проживем – и попыталась нарастить инициативу, напомнив президенту Бараку Обаме об обещании, данном в ходе предвыборной кампании, признать геноцид армян – 24–25 апреля будет отмечаться 95-летие трагедии.

Как утверждают в эти дни в Ереване, международный процесс признания геноцида принял необратимый характер. Заявления такого рода не кажутся чрезмерно оптимистичными, если взять во внимание серьезные явления в самой Турции. Несколько местных историков, адвокатов и правоведов в интервью ведущим турецким газетам одновременно призвали власти не идти против течения, признать факты массового убийства и изгнания армян, начавшиеся в конце XIX века, апогеем которых стал 1915 год, и поставить наконец точку на этой трагической странице истории турецкого государства. В отличие от прошлых лет, когда такого рода заявления или признания сурово карались законом, ученые находятся на свободе. Равно как и мэр города Диарбекир Осман Бейдемир, на региональной конференции принесший официальные извинения армянскому народу, «до 1915 года составлявшему почти половину населения Диарбекира», и смело призвавший их вернуться на родные земли: «Никакие извинения не могут облегчить эту трагедию... Вы были вынуждены уйти, но будьте уверены: потеряли не вы, а мы, оставшиеся здесь. Вы унесли с собой удачу и мир».

Вот на таком непростом внешне- и внутриполитическом фоне Эрдогану придется вести переговоры с Бараком Обамой и, возможно, с Сержем Саргсяном по болезненным для Анкары вопросам. Его угрозы и ультиматумы не оказались слишком эффективными. И поэтому не исключено, что теперь Эрдогану после кнута придется использовать пряник.

Юрий Рокс

-

Тигран Ганаланян

Армяне-протестанты

Возникновение протестантства в Армении связано с рядом исторических обстоятельств. В новые времена миссионеры развернули в Армении активную деятельность. Распространение протестантского движения в Армении происходило постепенно, но в XIX-ом веке приобрело массовый характер, в результате чего протестанты зафиксировали значительные успехи. Среди армян наибольшее распространение из протестантских учений получил евангелизм.

Примечательно, что миссионеры не принадлежали к какой-либо структуре, руководимой из одного центра, а служили интересам различных государств. По этому поводу Раффи отмечает, что английские миссионеры были намного опаснее американцев[1]. Следовательно, изучая миссионерскую деятельность, помимо конфессиональной и религиозной стороны, необходимо осветить также осуществляемые миссионерами политические функции. Миссионерская деятельность находила у западного армянства благодатную почву, что было обусловлено тяжелой правовым, политическим, экономическим положением ситуацией.

Если армян-католиков называют «франками», то протестантов называют «ынглыз».

Если распространение католицизма среди армян было обусловлено фактором Рима, то проникновение протестантства происходило главным образом посредством англо-американских миссионеров. Верообращение сопровождалось насаждением западных англоязычных цивилизационных ценностей, что могло быть достаточным основанием для того, чтобы называть протестантов «ынглызами».

Формирование протестантства в Армении

Со второй половины XIX-го века Армянское евангелическое движение распространилось в Западной Армении, Киликии, других армянонаселенных районах Османской империи. 1 июля 1846 г. армянские евангелисты были признаны отдельным «миллиетом» (нацией). В 1860-х гг. в различных районах Турции армянские евангелические церкви организовали союзы: Бутанийский, Восточно-киликийский, Центральный союзы[2].

Вследствие этого, естественно, ослабилась власть и сфера влияния Армянского патриаршества, что было созвучно национальной политике Османской империи. Однако придание армянам – католикам и протестантам – статуса отдельной нации оказало отрицательное воздействие на Турцию. Используя существование католических и протестантских общин, другие государства вмешивались во внутренние дела Турции, прикрываясь защитой прав своих единоверцев.

Примечательно, что формирование евангелических союзов произошло в 60-х годах XIX-го века, когда начался новый этап национальных гонений. Во избежание, в том числе, преследований по национальному признаку, армяне-адепты ААЦ обращались в протестантство. Изучение национальной политики турецкого государства помогает понять причинно-следственную связь распространения протестантства среди армян.

В отличие от Турции, где государственная политика, дабы расколоть единство подданных армян, зачастую содействовала деятельности миссионеров, Персия стремилась укрепить позиции Армянской Апостольской церкви, пытаясь воспрепятствовать активной деятельности миссионеров.

Среди восточных армян евангелические идеи начали распространяться в конце XVIII – начале XIX вв. посредством первых отдельных протестантов и небольших групп. Распространению евангеличества среди восточных армян способствовали эти разрозненные небольшие общины и отдельные личности, примыкающие в Восточной Армении и ряде районов Грузии к протестантству и баптизму, а также швейцарские, германские и шведские проповедники-протестанты, утвердившиеся на Кавказе в 20-ых гг. XIX-го века.

Евангелические церкви Восточной Армении являются отдельными и самостоятельными единицами. Одной из причин этого нужно считать политическое разделение Армении, в результате которого западные и восточные армяне прошли особый путь исторического развития. Несмотря на множество заявлений, до 1914 г. Российская империя официально не признавала отдельной религиозной общиной евангелистов Восточной Армении (в Российской империи официально действовала только Лютеранская церковь). Лютеранская официальная церковь делала попытки подчинить себе армян-евангелистов Кавказа. В 1820-1890-х гг. центром армянского евангеличества в Закавказье были Шемаха и Карабах. В Закавказье хорошую репутацию имели армянские евангелические школы и гимназии Шуши, Шемахи и Тифлиса.

Во второй половине XIX-го века армянские евангелические общины были в Ереване, Вагаршапате, Александрополе, Карсе, Тифлисе, Баку, Батуми, Сухуми. В 1914 г. был создан Араратский союз армян-евангелистов, который в том же году был официально признан российским правительством. Союз, центр которого находился в Ереване, действовал до 1928 г. Его председателем был преподобный Ваан Микаелян. В 1923 г. правительство Советской Армении официально признало Араратский союз армян-евангелистов и зарегистрировало его устав. В 1918-1930 гг. в Армении было 2500-3000 евангелистов, а во всем Закавказье – около 3500-4000. Почти все общины имели церкви или молитвенные дома, воскресные школы, рукоположенных пастырей. В конце 1920-х гг. в Советском Союзе усилились гонения на религиозные общины, а в 1930-х гг. на территории СССР, в числе прочих, была запрещена также деятельность армянских евангелических церквей.

В феврале 1946 г. правительство Советской Армении официально признало Ереванскую Армянскую Евангелическую церковь христиан-баптистов, частью которой стала также гюмрийская община евангелическо-баптистской церкви.

Структура Армянской Евангелической церкви

Армянская Евангелическая церковь не имеет своего духовенства (католикоса, епископов, архимандритов, епархий). Каждая церковь имеет три официальных органа:

- Попечительство церкви, контролирующее общую (в частности, духовную) деятельность,

- Опекунство, контролирующее хозяйственные дела и имущество церкви, а также выдающее брачный сертификат,

- Попечительство школы, контролирующее принадлежащие церкви школы. Важную часть евангелических церквей составляют воскресные школы, молодежные христианские организации, женские и культурные союзы, группы общей молитвы.

С 1991 г. в Армении начал действовать ереванский офис Армянской евангелической ассоциации Америки. 1 июля 1994 г. Армянская Евангелическая церковь получила право на официальную деятельность в РА. В Армении есть 50 армянских евангелических церквей и молелен.

В мае 1995 г. в Ереване был создан Союз Армянских Евангелических церквей, а в августе 1995 г. – Армянский евангелический союз Армении, Грузии, Восточной Европы и Средней Азии (центр в Ереване, председатель – преподобный Рене Левонян), включающий Союз Армянских Евангелических церквей Армении, Армянские Евангелические церкви Грузии[3], Армянскую евангелическо-баптистскую церковь Сухуми, Армянские Евангелические церкви Сочи и Москвы, а также армянское представительство Армянской Евангелической ассоциации Америки.

Точных данных о числе евангелистов в Армении нет, поэтому мы вынуждены основываться на приблизительных цифрах. Рене Левонян отмечает, что число адептов Армянской Евангелической церкви – 25-30 тыс., а всех церквей евангелической направленности в Армении – 100 тыс. человек[4].

По данным 2003 г., в диаспоре действовали три армянских евангелических союза:

- Ближнего Востока (создан в 1924 г., центр – Бейрут, охватывает 11 церквей Сирии, 6 – Ливана, 3 – Ирана, 3 – Турции, 2 – Греции, 1 - Египта),

- Франции (создан в 1927 г., правительство признало в 1946 г., центр – Париж, 14 церквей),

- Северной Америки (создан в 1971 г., центр – Нью-Джерси, охватывает 20 и 4 Армянские Евангелические церкви США и Канады соответственно).

Армянские Евангелические церкви есть также в Буэнос-Айресе, Сан-Пауло, Монтевидео, Лондоне, Брюсселе, Софии, Сиднее, не входящие ни в один союз[5].

В начале 1980-х гг. три союза диаспоры составили Всемирный Армянский Евангелический совет (центр – Нью-Джерси, США), к которому в дальнейшем присоединились два Евангелических союза РА. Совет ведет общие дела союзов. Председатель, избираемый на два года, может переизбраться еще один раз.

7 июня 1918 г. в городе Устр штата Массачусетс (США) был создан организационный и исполнительный орган евангелической деятельности Армянских Евангелических церквей, первая и единственная армянская евангелическая миссионерская организация – Армянская Евангелическая Ассоциация Америки (АЕА). АЕА имеет филиалы и офисы в около 20 странах, в том числе, в РА (с 1991 г.) и НКР (с 1995 г.). АЕА осуществляет своим программы в РА и Арцахе совместно с французской организацией «Надежда для Армении», Программы имеют две направленности – благотворительную и образовательную. Важными задачами АЕА являются содействие восстановлению пострадавших от декабрьского землетрясения 1988 г. районов, забота о детях-сиротах и детях погибших воинов-освободителей Арцаха, христианское воспитание подрастающего поколения, оказание медицинских услуг, а также содействие двум армянским государствам в сфере сельского хозяйства, строительства и образования.

Армянская Евангелическая церковь осуществляет свою благотворительную, издательскую, социальную деятельность посредством примерно десятка благотворительных организаций, которыми управляет либо Армянская Евангелическая церковь, либо Армянская Апостольская церковь совместно с Армянской Католической церковью. Известны центры Джинишян, Пилипосян, Армянский евангелический центр общественных услуг (Лос-Анджелес), Армянская национальная амбулатория (Ливан), Армянский дом престарелых (Алеппо) и пр.

Армянская Евангелическая церковь считала и считает Армянскую Апостольскую церковь Главной церковью, признает святых отцов Армянской церкви, во время церковных ритуалов использует средневековые армянские шараканы, вместе со священнослужителями Армянской Апостольской церкви совершает церковные обряды.

Армянская Евангелическая церковь входит во Всемирный церковный совет, сотрудничает с американской, европейской, ближневосточной протестантской церквами.

Учебные заведения армянских евангелистов

С момента формирования Армянской Евангелической церкви были созданы евангелические образовательные учреждения – начальные школы, вторичные гимназии, колледжи, школы. В этих учебных заведениях учились те армяне, которые желали – без конфессиональной дискриминации. С 2003 г. действуют 18 армянских евангелических учебных заведений (от начальной школы до вузов). Девять из них действуют в Ливане, пять – в Сирии, по одному в Армении, Греции, Иране и США. Среди этих учебных заведений выделяется, в частности, университет Айказян – единственное армянское высшее учебное заведение Диаспоры, основанное в 1955 г.[6]. Известностью пользуются также Богословская школа Ближнего Востока (Бейрут), колледж «Алеппо» (Сирия) и открытая в апреле 1997 г. в Ереване Евангелическая богословская академия Армении.

Пресса армянских евангелистов

Армянская Евангелическая церковь имеет свои периодические издания. В 1839-1854 гг. в Измире в перерывами издавалась первая в истории армянской журналистики газета на современном армянском языке «Кладезь полезных знаний», которую заменил «Аветабер» (Константинополь, на армянском языке и армянскими буквами на турецком). Сегодня выходят в свет журналы «Банбер» (с 1925 г., Париж), «Патанекан ардзаганк» (с 1936 г., Бейрут), «Джанасер» (с 1937 г., Бейрут), «Ле Люминьон» (Марсель, на французском), «Лрабер» (с 1965 г., Нью-Джерси), газеты Армянского Евангелического союза Северной Америки «Форум» (с 1975 г.) и «Хлеб наш насущный» (с 1970 г.), ежегодник «Арменоведческий журнал Айказян» (с 1970 г., Бейрут), издающийся раз в три месяца журнал «Армянская Евангелическая церковь» (с 1997 г., Ереван)[7].

Выводы

- Сегодня проблемы армян-протестантов имеют большое значение в процессах самоорганизации Армянства. Сохранение армянских национальных ценностей и укрепление национального самосознания у армян-протестантов актуальны в деле единой общественно-политической консолидации Армянства.

- В результате положительного, перманентного развития отношений армян-протестантов и ААЦ можно обеспечить наиболее доброжелательное взаимовосприятие и сотрудничество армянских представителей двух христианских учений,

- Вопросы армян-протестантов важны также в контексте вопроса сохранения национальной идентичности армянской диаспоры. Армяне-протестанты должны сохранить свой национальный облик, не отчуждаться от своих соотечественников – адептов Апостольской церкви. В этом вопросе важны подходы двух сторон, которые должны быть основаны на национальном единстве, толерантности, подчеркивании общих ценностей, развертывании совместной жизнедеятельности.

[1] Раффи. Какая существует связь между нами и армянами Турции? Собрание сочинений, том 9. Ереван, 1958, сс. 488-489.

[2] Энциклопедия «Армянская диаспора». Ереван, 2003, с. 701.

[3] Армянские Евангелические церкви есть в Тбилиси, Ахалцихе, Ахалкалаки, Болниси, Лило, Исаине.

[4] Артур Оганесян. Какой еще бывает охота за душами? «Айоц Ашхар» от 27 июня 2009.

[5] Энциклопедия «Армянская диаспора». Ереван, 2003, с. 701.

[6] Подробности см. http://www.haigazian.edu.lb

[7] Энциклопедия «Армянская диаспора». Ереван, 2003, с. 704.

- Попечительство церкви, контролирующее общую (в частности, духовную) деятельность,

-

О том, почему Баграмян не стал маршалом вскоре после войны, вспоминал академик Абрам Алиханян.

— Было это в субботу четвертого ноября сорок восьмого года. В полночь Хозяин, так мы в своем кругу величали Сталина, срочно меня и Игоря Курчатова пригласил в Кремль. Это была не первая встреча, мы уже привыкли к подобным вызовам. Мы доложили о нашей работе, Сталин спросил, в чем мы нуждаемся, и предложил письменно изложить свои просьбы. Чтобы мы не договорились, он посадил нас по краям большого стола. Сидим и сочиняем наши просьбы. Вдруг зазвонил телефон. Сталин медленно, как бы нехотя, подошел к аппарату, долго слушал и тихо, но внятно по-грузински произнес: «Адмиралов не расстреливать, они старые — сами умрут в застенках, авиаторов-маршалов Голованова и Новикова жизни не лишать, а Худякова можно направить к праотцам...» Опять долго слушал в трубку, потом недовольно буркнул: «Слушай, Лаврентий, Жукова мы и так наказали, хватит с него, Рокоссовский бабник? Ну и что? А ты разве святой? Не трогать его, пошлем в Польшу — пусть там блядует. Баграмяна? Не верю. Есть документы? Сам сварганил? Я тебя, шельмеца, досконально изучил, ты — смесь шакала с гиеной. Согласен? Еще бы. Так вот, слушай товарища Сталина: можно нагрянуть на дачу Баграмяна, перевернуть вверх дном, все запротоколировать и держать под рукой — пригодится. Если поднимет хвост, тут же протоколы на стол, понял, недоносок?..»

Когда вернулся домой, было около двух часов ночи, позвонил в Ригу, Иван Христофорович командовал там войсками округа, разбудил его и сказал, что в Ригу едет мой сотрудник Григорий Ананов, прошу оказать ему содействие. Он был удивлен, что по такому пустяку звоню в два ночи. Я отшутился: мол, когда горишь на работе, часов не наблюдаешь.

Утром пригласил Гришу Ананова, моего друга детства, и растолковал суть дела, что надо предупредить Баграмяна о кознях Берии, чтобы он очистил дачу от ненужных «вещей». Почему сам не сказал Баграмяну? Так ведь тогда и аппараты ВЧ подслушивали. И вообще по телефону мы о серьезных делах никогда не говорили.

На дачу нагрянули люди Берии. Но обыск ничего не дал. Искали трофеи. Многие военачальники на этом деле крепко погорели. Георгия Жукова чуть под суд не отдали. Понизили в должности, послали в военный округ второго разряда. На высшем военном совете Сталин иронизировал: мол, один только товарищ Баграмян оказался чист на руку. Но Лаврентий Берия не успокоился. В пятьдесят втором он вновь взялся за Ивана Христофоровича... Сталин задумал в годовщину Победы трех военачальников, которые в годы войны командовали фронтами, сделать маршалами. Об этом сам Сталин «проболтался» в день Советской армии у себя на даче в узком кругу высших армейских чинов. И назвал Ивана Баграмяна, Ивана Петрова и Андрея Еременко. Сталин поднял бокал за них и предупредил, чтобы раньше времени не болтали. Затем с бокалом в руке обошел всех гостей. Подойдя ко мне, он сказал: «Товарищ Алиханов, теперь и армяне будут иметь маршала. Грузины уже имеют одного маршала, правда, он не настоящий, паркетный, но все же он маршал. Я имею в виду товарища Берию. Но генералиссимуса у вас не будет. Зато у вас есть настоящий адмирал флота, товарищ Исаков. Умница, без ноги, но с головой». Он чокнулся со мной, пригубил — и пошел дальше.

Я был рад за старого друга и через день-два дал ему об этом знать. Но... и здесь Берия сыграл свою мерзкую роль. Иван Христофорович потом рассказывал, что этот матерый палач организовал поток писем в адрес Сталина, что якобы командиром кавполка в Армянской дивизии Иван Баграмян на вакантные должности командиров эскадронов выдвигал бывших дашнакских офицеров, а тех, кто из рабочих и крестьян, держал в черном теле. Мне доподлинно известно, что после этого Ивана Христофоровича вновь начали таскать по кабинетам партийного контроля. Таскали долго. Унижали допросами. Дошло до Сталина. Тот вычеркнул фамилию Баграмяна из готового текста постановления, да так вычеркнул, что карандаш прошелся и по тем двум кандидатам... Вот как было.

-

Маршал о маршале

Павел Ротмистров, командовавший 5-й гвардейской танковой армией, которая в середине августа 1944 года была включена в состав 1-го Прибалтийского фронта, уже после победы, в звании главного маршала бронетанковых войск, оставил скупой на слова, но емкий портрет командующего фронтом:

«Талант полководца, масштабность и разносторонность военных познаний, огромный боевой опыт, обаяние личности Ивана Христофоровича нашли самую высокую оценку в среде ветеранов войны. Никто из его подчиненных не вспомнит случая, когда бы Баграмян повысил голос, позволил себе впасть в раздражение. И вместе с тем его приказания, звучавшие иной раз, словно совет и наставление, воспринимались как непререкаемый закон. Офицер или генерал считал честью выполнить их наилучшим образом».

При такой характеристике возникают основания думать, что многолетняя военная служба начисто избавила Ивана Баграмяна от того особого темперамента, которым, кажется, сама природа награждает выходцев с Кавказа. Но это не так. Те, кто имел возможность наблюдать за Иваном Христофоровичем в различных ситуациях, отмечают, что не раз бывали моменты, когда этот темперамент давал о себе знать и Баграмян, соблюдая субординацию, сохраняя выработанную годами воинскую вежливость, служебный такт, все же начинал горячиться.

В свое время полковник Федор Свердлов, которому было суждено провести не один день рядом с генерал-лейтенантом Баграмяном, когда тот командовал 16-й армией, рассказывал об эпизоде, имевшем место на Курской дуге.