-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Calendar

Profiles

Forums

Gallery

Posts posted by Pandukht

-

-

В боях за Коростышев

Штрихи к портрету Героя Советского Союза Левона Дарбиняна

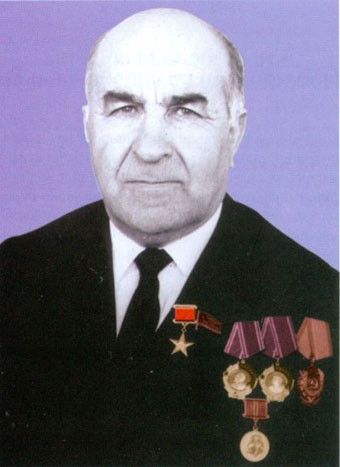

О Левоне Дарбиняне мне часто рассказывала бабушка - он приходился ей двоюродным братом. И я с юношеских лет бережно и с гордостью нес в своем сознании эту информацию: прославленный воин, полковник, Герой Советского Союза Левон Хнканосович Дарбинян - мой близкий родственник, двоюродный брат моей бабушки.

Они были не только двоюродными братом и сестрой, они были одногодками - родились в одном и том же 1905 году, в одном и том же селе Аластан Ахалкалакского района, в Джавахке. Из рассказов бабушки о Левоне Дарбиняне запомнилось только то, что ему неведомо было чувство страха, что он был сорвиголова, что в мальчишеских драках ему не было равных.

Их жизненные пути-дороги разошлись довольно рано, так что о боевых подвигах своего кузена бабушка узнавала урывками, по чьим-то рассказам. Многое она узнавала от меня - пришел мой черед рассказывать ей о ее двоюродном брате. Благо речь шла об известном человеке, славном воине и полководце, Герое Советского Союза.

Левон Дарбинян учился в школе всего три года - время было не просто смутное, а кошмарное, поганое. Шутка ли сказать - третий класс он закончил в 1916 году. Было не до учебы. В воздухе пахло войной, катастрофой. И она не заставила себя ждать. Но больнее всего она ударила по армянскому народу...

Бабушка много и часто рассказывала об этих годах, о Геноциде. Я был невнимательным слушателем, о чем сейчас горько сожалею. Ее рассказы, а рассказчиком она была отменным, следовало бы записать на магнитофон и беречь как зеницу ока, как реликвию, как свидетельство очевидца тех жестоких лет. Приблизительно в те же самые годы за океаном другая бабушка рассказывала своему внуку Питеру Балакяну, моему хорошему знакомому и всемирно известному писателю, об ужасах Геноцида, и рассказы ее выплеснулись на бумаге в виде поэтических образов, ассоциаций и реминисценций... Но все мы, как известно, задним умом крепки...

Дальнейшая судьба Левона Дарбиняна складывалась следующим образом. В апреле 1921 года 16-летним юношей он принимал участие в освобождении от турецких захватчиков родного Джавахка, который в те годы уже был в составе большевистской Грузии. Несколько лет работал в органах внутренних дел. С 19 лет служил в Красной Армии, стал кадровым военным. В 1927 году окончил Армянскую объединенную военную школу, еще через год - Закавказскую пехотную школу в Тбилиси. В Великой Отечественной войне Левон Дарбинян участвовал с первых же дней. Воевал в составе войск Центрального и Северо-Западного фронтов в качестве командира полка и заместителя командира дивизии. Сражался храбро, о чем свидетельствуют пять полученных ранений.

...Шла последняя неделя переломного 1943 года. 69-я механизированная бригада Левона Дарбиняна вела ожесточенные бои на подступах к городу Коростышеву Житомирской области. Из Житомира надвигались две танковые дивизии гитлеровцев. Необходимо было опередить их - иначе фронт неизбежно будет прорван. Генерал П. Рыбалко поручил провести эту дерзкую операцию полковнику Левону Дарбиняну. Медлить было нельзя. Отчаянное положение усугублялось тем, что противник занимал удобную позицию в лесу, замаскировался и бил прямой наводкой по атакующим «тридцатьчетверкам».

Но выбора не было. Под шквальным огнем танковая бригада полковника Дарбиняна неудержимо продвигалась вперед. Необходимо было добить вражеские «Тигры» до того, как подоспеет помощь. Если не успеть, контроль над ситуацией будет потерян, а сама бригада окажется в кольце окружения. Это был отчаянный рывок на опережение.

Запаниковавшие немцы запросили незамедлительной помощи. В небе со стороны Житомира появились «Юнкерсы». Истребители кружили над территорией, пытаясь определить мишень для бомбардировки. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, полковник Дарбинян выхватил у адъютанта ракетницу и бросился к опушке леса, туда, где прятались немцы. В небо взметнулись две зеленые ракеты, высветив позиции гитлеровцев. Через небольшую паузу еще две ракеты указали на лесной массив. Авиация добросовестно перепахала бомбами свои же позиции. Когда «горячая обработка» закончилась и самолеты повернули обратно, бригаде Левона Дарбиняна оставалось только добить изрядно потрепанные и вконец растерявшиеся силы неприятеля.

Ничего не предвещало беды. Связисты уже передавали доклад командира бригады командующему армией, как вдруг прогремел взрыв. Полковник Левон Дарбинян получил тяжелое ранение в ногу. Его спешно отвезли в госпиталь, сделали ампутацию... Но операция не помогла. Спасти жизнь мужественного военачальника не удалось. Его похоронили в парке украинского города Коростышев - города, который во многом обязан своим освобождением армянину Левону Дарбиняну.

Звание Героя Советского Союза Левону Хнканосовичу Дарбиняну было присвоено посмертно 10 января 1944 года. Годы спустя в городе Коростышеве был установлен памятник герою.

Каждый раз - а бывает это, к сожалению, все реже и реже, когда где-то упоминается имя Левона Дарбиняна, я мысленно говорю себе: «Я знаю и помню тебя, Левон Дарбинян. Ты - Герой. И еще - брат моей бабушки».

Гурген Карапетян

-

Татул Крпеян из когорты победителей

21 апреля нынешнего года ему исполнилось бы 45 лет - всего 45… И вот уже 19 лет, как его нет в живых, – Национальный герой Армении Татул Крпеян погиб 30 апреля 1991 года, в те трагические дни, когда против армянства Арцаха разворачивалась зловещая операция «Кольцо». Он стал одной из легенд национально-освободительной борьбы армянского народа, одним из тех, кто, не раздумывая и не колеблясь, осознанно оставил пока еще безопасную и комфортную жизнь в Ереване, оставил молодую жену и крохотную дочь, родителей, учебу в университете и поехал в Геташен, на передний край самообороны, где был нужнее всего, где – без преувеличения - решалась судьба Арцаха.

19 лет назад

Мы решили рассказать о Татуле Крпеяне именно сегодня, 9 мая, в день 65-летия Великой Победы и не менее великой для нашего народа победы – освобождения армянского Шуши. В день, когда была проложена дорога к окончательному освобождению Арцаха. И если Шуши – первая исторически победная точка, то корни этой победы уходят глубже, в том числе и в те апрельские и майские дни 1991 года, когда в знаменитом армянском селе Геташен горстка храбрецов пыталась противостоять танкам и бронетранспортерам, вооруженным до зубов частям советской армии и трусливо прячущемуся за их спинами азербайджанскому ОМОНу.

Татул Крпеян – один из этих храбрецов был из когорты борцов против «коричневой чумы» фашизма и человеконенавистничества, и не имеет значения, когда и где эта борьба происходила: в первой половине 40-х в России и Европе или в начале 90-х в Арцахе и Армении.

Начинавшаяся 19 лет назад операция «Кольцо» - одна из самых темных и трагических страниц карабахского десятилетия. Это был акт государственного терроризма, совершенный агонизирующим руководством СССР в последние месяцы его существования в тесном взаимодействии с властями и Народным фронтом Азербайджана. Гибель ни в чем не повинных мирных жителей, в том числе стариков, женщин, детей, угон в заложники, беспощадная насильственная депортация населения десятков армянских сел, трагедия многих тысяч людей, чей очаг был разорен, у кого была отнята родная земля, а сами они обобраны до нитки – все это - операция «Кольцо», многие подробности которой до сих пор покрыты мраком неизвестности. Однако рядом с трагедией, рядом со смертью и страданиями, в условиях потери земли предков и родных очагов рождался героизм самообороны армян – и образ Татула Крпеяна стал одним из наиболее целостных и ярких проявлений этого героизма.

«Патриотизм Татула был безграничным…»

Жена Крпеяна Ирина Барсегян, с которой они успели прожить всего год, вспоминает:

«Предки Татула родом из Карса, из деревни Нахиджеван. В 1918 году, спасаясь от резни, они бежали в Армению, потом были сосланы и снова вернулись, поселившись в приграничной деревне Арег. Деревня была выбрана не случайно: с вершины горы здесь видны армянские церкви Карса, и они надеялись, что при первом удобном случае вернутся в свои дома. Каждый год 24 апреля молодые поднималась и зажигали костер на вершине горы, чтобы турки знали, что ничто не забыто.

В 1990-м Татул закончил 4-й курс исторического факультета университета и перешел на индивидуальный график учебы, чтобы уехать в Геташен. Он очень серьезно и основательно готовился: добывал оружие, формировал отряд, занимался спортом, даже изучал турецкий. Меня с маленькой Аспрам отправил в деревню к родителям, чтобы быть спокойным за нас. Уехал он в сентябре и оставался в Геташене до самой гибели, за этот период домой приехал всего два раза. Он был командиром дашнакцаканского отряда самообороны и координировал все вопросы, связанные с защитой Геташена. Татул был очень мужественным и сильным, его патриотизм был безграничным, а сила духа – неистребимой. Но все это поразительно сочеталось в нем с огромной добротой и даже лиричностью. Он писал стихи, прекрасно знал историю Армении, все время, пока был в Геташене, преподавал в местной школе - учил тамошних детей армянской истории.

Геташенцы его обожали, беспрекословно слушались во всем –это подтверждают многочисленные свидетельства самих жителей села. Его почитали как бога, он пользовался в селе непререкаемым авторитетом. Сельчане потом говорили, что, если бы не Татул, они покинули бы родную землю раньше. Татул запрещал даже думать о том, чтобы сдать Геташен, - он был уверен, что им удастся защитить село. У него было совершенно четкое осознание того, что они защищают Арцах. Просто он не ожидал, что советские войска будут принимать участие в наступлении в таких масштабах и не поспеет обещанная помощь».

«Его смерть стала выкупом за спасение геташенцев…»

К концу месяца Геташен был полностью окружен и беспрерывно обстреливался. Против трех тысяч безоружных сельчан и нескольких десятков ополченцев было брошено 207 танков и бронетранспортеров, 6 вертолетов.

Сообщение местной любительской радиостанции от 29 апреля дает некоторое впечатление о том аде, в который было превращено цветущее армянское село: «Ворвавшиеся в Геташен войска начали погромы мирных жителей. На 2100 убито более 10 человек, имеется много тяжелораненых, захвачены заложники...» Было ясно, что надо спасать людей и не допустить бойни, которую всячески провоцировали азербайджанцы. Ирина Барсегян:

«Жители собрались в центре села. Именно этого и добивались турки - собрать всех в одном месте и расправиться с ними. Один из танков прорвался к центру села, и Татул на ходу прыгнул на него. Снял с гранаты предохранитель и сунул ее в люк. Из танка они вывели 14 военных, разоружили и велели им передать по рации своему командованию, чтобы операция была прекращена и войска отошли от села. Это был отчаянный шаг – единственный путь остановить гибель геташенцев. На переговоры пришел полковник Машков. В обмен на освобождение солдат-заложников Татул потребовал отхода из села войск и техники. Полковника тоже разоружили, и из его кармана Татул вытащил план операции «Кольцо». Видя, что наступление не прекращается, Крпеян схватил Машкова за ворот и двинулся вместе с ним вперед, следом, чтобы прикрыть командира, пошли Грач Даниелян и Артур Карапетян. В какой-то момент Машков, видимо, заметил впереди снайпера и слегка откинул голову. Татул оказался беззащитен – выстрел смертельно ранил его... С ним вместе погибли Грач и Артур».

Бывший в те дни в Геташене врач из Еревана Геворк Григорян вспоминал: «Татул Крпеян первым понял, что имеет место тщательно спланированная и организованная Москвой операция. Его героическая смерть стала своеобразным выкупом за спасение геташенцев. Татул, по-моему, в любом случае остался бы в Геташене - живой или мертвый...» По словам другого защитника села, Вардана Оганесяна, «Татул интуитивно сделал единственно правильный в те минуты шаг, ценой своей жизни предотвратив бойню в Геташене. В результате его героического поступка переговоры были продолжены и жителей удалось эвакуировать без больших жертв».

«Когда тела погибших ребят привезли в Армению, в день их похорон был объявлен общенациональный траур,- говорит Ирина. – Вся дорога из Еревана до самого Аштарака была усыпана цветами, которые бросали тесными рядами стоявшие люди. В 1996 году Татулу было присвоено звание Национального героя Армении. После его смерти тысячи последовали примеру Татула и пошли воевать за Арцах…»

… Пошли воевать и победили. Дорога к Шуши, к победному 9 Мая пролегала, в том числе, и через Геташен – изумительной красоты армянское село, которое до сих пор находится под оккупацией. В те тяжелейшие дни Татул Крпеян и его товарищи ковали эту будущую победу – и выковали ее вместе с тысячами таких же патриотов - своим подвигом, своей героической борьбой и героической гибелью…

Марина Григорян

-

Шуши, геральдика Победы

Конечно, нельзя не уважать чувства и эмоции наших соотечественников, посещающих исторические земли, что за горой. Нельзя не уважать ступни, сильные настолько, что способны поднимать хозяина своего к вратам Сим-Сим, и, разумеется, нельзя не любить те руки, которые прикасались к Ванской скале. Нельзя не уважать каждого, кто в поисках Истока...

Посему нельзя не уважать паломничество. Редчайший в отеческом мире случай, когда все равны: когда министр и завсегдатай биржи труда заняты общим делом, когда баловень судьбы и безнадежный неудачник делят общее прошлое и вместе в ночи рассуждают об общем будущем.

Иными словами, нельзя не любить среду, затмевающую меркантильный интерес...

И, тем не менее, я не могу - уважая всевозможные чувства и эмоции - посещать наши исторические земли, что за горой. При всем доверии к собственным ступням я не могу заставить их подниматься к вратам Сим-Сим и, разумеется, не могу - при всем доверии к отпечаткам своих пальцев - коснуться ими Ванской скалы даже отдельно взятой верхней фалангой указательного.

Себя я ощущаю на армянском востоке, там, где Достоинство, там, где Карабах, там, где Шуши, там, где 9 мая 1992 года.

Сегодня город отмечает праздник совершеннолетия - его свободе 18 лет. Никогда еще Шуши не был свободным настолько, чтобы можно было спокойно и без всякой оглядки винить в безобразиях себя самих, как, например, осуждать за неудовлетворительные темпы развития города или за крайне низкий уровень благосостояния горожан...

Право осуждать не чужих, а своих завоевано кровью, это совершенно особое право, которым нельзя не пользоваться. Сегодня же, в день совершеннолетия свободного Шуши, правильнее возликовать по поводу праздника. И это тоже завоеванное право...

Стократно не прав тот, кто утверждает, что Шуши ознаменовал перелом в ходе войны. Конечно - военно-стратегическая высота, конечно, господствующая позиция, конечно, пальба по Степанакерту, конечно, снаряды по Карин Таку... Но ведь после мая были июнь, а потом июль и август... Увы, не только календарные: потеря северных земель, сдача Арцвашена...

Нет, Шуши не стал Сталинградом и он не стал Курском. И тем более не стал он переправой через Днепр и не стал триумфальным контрнаступлением; все это будет позже - летом 1993 года. Но Шуши облагородил армянское сознание недостающим достоинством. Тем самым, которое было утеряно когда-то очень давно. Шуши ознаменовал завершение первой стадии войны, после которой у армян наконец-таки разыгрался аппетит. До того нация недоедала...

Конечно, были какие-то военные достижения и до Шуши. Но недоставало символики успеха, недоставало геральдики победы, недоставало прививки достоинства, типографии, издавшей «Хент».

Достоинство - понятие растяжимое. Есть монета «достоинством в пять рублей», есть углеводородный баррель «достоинством в восемьдесят долларов». Это - достоинство Азербайджана.

Есть достоинство национальное: оно не экономический термин и не отражается в денежном эквиваленте, оно не знает номинала и тарифа и не перепродает свои акции на нью-йоркской бирже. Это - достоинство борющейся за свою независимость нации, достоинство разыгравшегося аппетита.

Когда в 1920 году турецкие паши Нури и Халил предали огню Шуши и для большей потехи подвергли мучительной казни 400 юношей-ополченцев, они, вероятно, и предположить не могли, что по прошествии нескольких десятилетий город вновь станет армянским.

Когда в 1921 году Иосиф Сталин, «исходя из необходимости мира между мусульманами и армянами», определил для ставшего уже преимущественно тюркским поселения статус административного центра Нагорного Карабаха (в составе Советского Азербайджана), он тоже, конечно, не думал о возможности подобного сценария.

И наконец, когда в 1988 году азербайджанские власти торжествовали по поводу успешного завершения почти 70-летнего процесса полной зачистки города - Шуши покинул тогда последний армянин, - то и они не предполагали, что по прошествии каких-нибудь четырех лет он, этот последний армянин Шуши, вернется на Родину. И вернется не один, а со знаменосцами, вернется не по визе туриста-паломника, а вернется как воин-паломник, как хозяин Казанчецоц...

Я не могу не уважать чувства и эмоции моих соотечественников, посещающих наши исторические земли, что за горой. Но я уверен, что путь к такому паломничеству пролегает через Карабах. Нужно иметь ступни, сильные настолько, чтобы поднимать хозяина к Тигранакерту крайнему, и ладони, ласкающие Гандзасар. И особенно нужно, чтобы там, на победном армянском востоке, все соотечественники - и министр, и безработный, и баловень судьбы, и безнадежный неудачник... - были бы равны.

Лишь в этом случае наступит Ночь обсуждения национального будущего и лишь в этом случае можно уже не покупать визу в Турцию, а возвращаться в Армению хозяином...

-

Батальон Сурена Адамяна

От деда моего, дедушки Маркоса, я впервые узнал истину, что месть – это блюдо, которое нужно есть в холодном виде. И всю жизнь я думал о том, что формулу эту вывел, скорее всего, армянин. Кстати, не раз в своей жизни я ловил себя на том, что всегда придерживаюсь формулы дедушки Маркоса. Обидел кто-нибудь, оскорбил, донес (да мало ли что еще), не торопитесь с ответом, а прежде разберитесь в происшедшем. Как тут не вспомнить высказывание выдающегося полководца и государственного деятеля Отто фон Бисмарка: «Жизнь научила меня много прощать, но еще больше – искать прощения». Вспомнил обо всем этом я вовсе не случайно.

На днях я узнал, что в издательстве «Амарас» планируется издание книги воспоминаний о человеке, который в свое время (в апреле 1975 года) на партийном пленуме Нагорно-Карабахского обкома партии, организованном Г. Алиевым, оклеветал меня и моих соратников, обвиняя нас в пресловутом национализме. Собственно, он слово в слово повторил абзацы из доклада первого секретаря обкома партии Б. Кеворкова, а затем то же самое повторил уже на районной партконференции Мартунийского района. Это был овеянный легендами человек, председатель чартарского колхоза «Коммунизм», Герой Социалистического Труда, четырежды кавалер ордена Ленина. Это был Сурен Арутюнович Адамян.

Тот пленум стал предтечей очередной чистки армянской интеллигенции Арцаха. Справедливости ради надо признаться, что мы были, если можно так выразиться, благодарны Алиеву за его гнусную провокацию, ибо тотчас же объявили настоящую войну Баку. Удары в основном были направлены против самого Алиева. Немало досталось и Кеворкову. Письма, послания нескончаемыми потоками шли в Кремль. Особенно старался незабвенный Леонид Гурунц. Трудно переоценить в той борьбе роль Сильвы Капутикян, Серо Ханзадяна, Грачья Ованесяна и многих других деятелей культуры. По сути, борьба эта продолжалась до перестройки, когда она обрела более действенные формы. И еще: злополучный тот партийный пленум вовсе не расколол, а скорее сплотил наши ряды. И самое удивительное то, что в ряды борцов постепенно вливались даже те, кто, казалось, активно поддерживал официальный курс, навязанный Арцаху Алиевым.

Помнится, сразу после алиевско-кеворковского пленума на партийном собрании в Союзе писателей Армении Вардгес Петросян предложил опубликовать в «Гракан терт» заявление и заклеймить позором не только главных организаторов провокации, но и тех, кто потом в сельских районах повторял «грязные инсинуации, прозвучавшие на областном пленуме». Секретарь первичной парторганизации союза Серо Ханзадян озвучил проект заявления. Потом выступил Грачья Ованесян и выразил уверенность, что Главлит (госцензура) непременно искромсает текст письма и, как он выразился, наше совместное заявление получится кастрированным. Начались споры. Неожиданно для меня Мушег Галшоян предложил, чтобы выступил я, хотя бы потому, что на всех пяти районных конференциях говорилось о моей публикации в «Дружбе народов». Я готовился к выступлению и заранее написал текст на русском. Думаю, есть необходимость привести здесь фрагмент того выступления:

«...Разумеется, стоило бы разоблачать всех тех, кто, проявляя на первый взгляд трусость, льстиво глядя в рот выкормышу Алиева, поливал всех нас грязью. И в первую очередь, казалось бы, речь идет о председателе чартарского колхоза Сурене Адамяне. Однако насколько верна будет такая точка зрения? И насколько это честно и справедливо, находясь здесь, в Армении, клеймить позором тех, кто живет и работает в жутких условиях в Карабахе, держась зубами за родную землю?» Мысль эта впоследствии переросла в идеологию начального этапа Карабахского движения. Забегая далеко вперед, скажу, что в годы Арцахской войны, навязанной нам Азербайджаном, жизнь показала, что настоящими героями всегда являлись в первую очередь те, кто жил и живет в Карабахе. Для меня лично героями всегда были даже надгробные плиты, хачкары и, конечно, Гандзасар, Амарас, Дадиванк и Казанчецоц. Для меня также настоящими бойцами были туфовые «Папик и Татик», ставшие впоследствии символами Карабахского движения. Так что я не мог позволить себе задеть и хоть одним словом оскорбить человека, который превратил родное село в настоящее боевое подразделение,

А теперь представим, что Сурен Адамян на том злосчастном кеворковском партийном пленуме принял бы другую позицию - скажем, выступил бы против линии Алиева. Конечно, он стал бы народным героем, а вот Чартар постепенно зачах бы, как зачахли сотни армянских населенных пунктов со времен Мирджафара Багирова. Просто при Багирове расстреливали тотчас же, а при Алиеве медленно душили армян и армянские хозяйства.

Уже тогда я убедился, что Сурен Адамян, говоря сегодняшним языком, никогда не занимался популизмом. Об этом не раз говорил один из самых мужественных и активных провозвестников Карабахского движения Леонид Гурунц. Незадолго до трагической гибели Сурена Адамяна мне стало известно, что легендарный председатель Чартарского колхоза не оставил без ответа провокационную реплику Алиева. Произошло это в самом Чартаре во время визита Алиева, давно ставшего партийным шахом Азербайджана. Уникальное здание театра, целый административый корпус, добротные каменные дома с ухоженными дворами и огородами, школы, предприятия, колхозные поля, памятники погибшим чартарцам в Великой Отечественной войне, пять тысяч жителей – это Чартар. Все это в Баку вызывало зависть и злость и не могло не бесить новоявленного шаха, который не сдержался и выпалил вслух едкую мысль о том, что Адамян добивается одного: убедить мир, что армяне на этой земле были всегда. На что хозяин земли лишь сказал, что «нет никакой надобности убеждать мир в этом». Алиев весь побагровел, но улыбнулся лисьей улыбкой, давая понять, что никогда не забудет дерзость человека, которого он доселе считал верноподданным слугой. И ведь не забыл.

Сурен Арутюнович нигде не хвастался этой своей дерзостью, проявленной по отношению к всемогущему шаху, который вскоре перерос в эдакого шахиншаха, когда сразу после смерти Брежнева был избран членом Политбюро и переведен в Москву на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР. Тогда же мне стало известно, что Алиев действительно не забыл ту адамяновскую дерзость. Еще до переезда Алиева в Москву Адамян чувствовал неприкрытый холод, который исходил от многочисленных инстанций Баку и от самого Кеворкова. Уже не помогали ни золотая звезда Героя Социалистического Труда, ни должность председателя Верховного Совета Азербайджанской ССР, ни многолетнее депутатство в Верховном Совете СССР. Он стал поговаривать о своей отставке, хорошо понимая, что в конечном итоге пострадает Чартар. Не мог он не думать и о том, что неминуема также физическая расправа. В начале 1983 года, когда уже громко звучало имя новоиспеченного члена Политбюро Гейдара Алиева, незабвенный Егише Асатрян мне и Баграту Улубабяну выразил беспокойство по поводу судьбы Сурена Адамяна. В воздухе пахло грозой. Но никому тогда и в голову не могло прийти, что преступление свое, злодейское убийство, Алиев осуществит руками армянина. Впрочем, этот метод был традиционным для профессионального кагебешника

...В пасмурный и зябкий февральский день похорон в Чартаре во время траурной церемонии первый секретарь Карабахского обкома партии Кеворков, не скрывая гордости за оказанное ему царское доверие, театрально прочитал текст телеграммы, отправленной из Москвы Алиевым. Нельзя было не обратить внимание на типично алиевский цинизм и неприкрытую лесть. Для автора текста куда важнее был тот факт, что в Чартаре в горестный час прилюдно озвучат его новую должность – член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров СССР.

Вряд ли тогда Алиев знал, что через год в Чартаре будет возведен бронзовый бюст, который возвестит о том, что Адамян встал в боевой строй теперь уже навечно. Мне рассказывали Гурген Габриелян и Вардан Акопян, которые часто встречались со знаменитым председателем колхоза «Коммунизм», что дядя Сурен постоянно выражал беспокойство по поводу того, что на глазах растут новые азерские поселения, как правило, вдоль магистральных дорог или в непосредственной близости от армянских населенных пунктов. Села эти тотчас же начинали разрастаться, расцветать. Так турки решали свои стратегические задачи не только в Арцахе, но и в Армянской ССР.

Вот только один пример: чуть поодаль от районного центра Мартуни был построен пастуший дом, вокруг которого в течение нескольких лет выросли, как грибы после дождя, десятки азерских жилищ. А вскоре целый поселок со своей местной властью получил название Ходжавенд и постепенно влился в состав Мартуни. Адамяна беспокоило и то, что по другую сторону Мартуни вмиг выросли села (будущие огневые точки) Куропаткино, Амиранлар и Муганлу. И, конечно, Алиева, как и его предшественника Ахундова, а также его преемника Багирова, бесило, что в пятитысячном Чартаре нет ни одного азербайджанского дома. Это не было проявлением национализма со стороны Адамяна. Это было осознание перспективы. Да, Адамян, как никто другой, видел эту перспективу.

...В самом начале Карабахского движения, когда благодаря гласности раскрылся подлинный образ провокатора Алиева, когда Кеворков был выдворен из Арцаха и оказался в застенках Азербайджана, в самом центре Чартара в зелени парка стоял в строю Адамян, провожая своих питомцев в бой. Пять тысяч чартарцев, а еще точнее, тысячи чартарских выпускников пяти сельских школ влились в самый мощный и самый многочисленный строй в составе Армии самообороны Арцаха. Чартарским отрядом командовал профессиональный военный, прошедший крещение в Афганистане, накопивший опыт и знания в Академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР чартарец Мовсес Акопян. Ополченские отряды вскоре переросли в самостоятельный батальон в составе уже регулярной Арцахской армии - батальон, который смело можно назвать Адамяновским. И командир батальона (будущий заместитель легендарного Монте Мелконяна и будущий министр обороны Нагорно-Карабахской Республики) Акопян не раз признавался, что экономическим и людским ресурсами всего восточного направления мы во многом обязаны стратегической мудрости Сурена Адамяна, человекa, который сорок лет председательствовал в Чартаре. Достаточно напомнить, что за освобождение родины отдали свои жизни около 160 чартарцев. И, думаю, в этот священный список по праву входит сам Сурен Арутюнович Адамян.

Зорий Балаян

-

Памяти родителей-партизан

Как-то мы гуляли с дочкой в парке «Ахтанак». Неожиданно рядом заговорили давно забытым говором - звучал явно белорусский акцент. Я не удержалась и подошла к соседней скамейке, где сидел пожилой человек с мальчиком. Разговорились. Как я и предполагала, гость был из Белоруссии, приехал к дочери, которая замужем за российским офицером. Я рассказала о своих родителях, о том, что они воевали в тех краях. И вдруг слышу в ответ: «У нас в партизанском отряде тоже был армянин - Ванька Погосов. Смелый хлопец - у немцев из-под носа грузовик угнал». Неужели это о моем отце - Иване Сергеевиче Погосове? Так и есть. Представьте мое состояние. Нахлынули воспоминания...

Война застала отца, когда он служил в армии в 1735-м отдельном танковом батальоне в Белоруссии. Первый сокрушительный удар фашисты нанесли именно по этой республике. Многие военные и мирные жители подались тогда в леса, где организовали партизанские отряды. В Брестской области действовал партизанский отряд «Мститель» бригады им. Суворова. До 1944 года разведротой там командовал мой папа.

Однажды они заметили машину, в которой немцы увозили молодежь в Германию. Начался бой, ребят спасли. Так в партизанский отряд попала моя мама - Татьяна Алексеевна Ткачева. Говорят, на юную красавицу заглядывались многие, но командир защищал ее от назойливых ухажеров, никому не давал в обиду. Таня готовила для партизан, обстирывала бойцов, а в трудных ситуациях и сама брала в руки оружие. Впоследствии удостоилась многочисленных медалей.

А о ратном пути отца красноречиво свидетельствуют его награды: орден Отечественной войны I степени, два ордена Красного Знамени, медали «За Победу над Германией», «Партизан ВОВ» (I степени), медаль им. Жукова и многие другие. Все эти награды мы, дети, храним для потомков.

После войны родители осели в городе Барановичи. Отец работал водителем, отстраивал дом. И все-таки его тянуло на Родину. Родом он из села Нижний Гезалдар Мартунийского района. Родился в многодетной семье - двое его братьев так и не вернулись с войны. Наша семья переехала в Армению в 1969 году. Папа работал до выхода на пенсию. За многолетний добросовестный труд Президиумом Верховного Совета Армянской ССР Иван Погосов был награжден медалью «Ветеран труда».

Светлана Погосова

-

Обыкновенный герой

Держу в руках папку, полную вырезок из старых газет, писем, документов и отрывков книг о героях Великой Отечественной войны. Это все, что осталось от деда моему другу Эрику Авагимову – хорошему армянину с характерной армянской судьбой – корнями уходит в Зангезур, родился в Тбилиси, живет в Москве. То, как мой друг трепетно хранит память о дедушке, которого никогда не видел, вызывает у меня искреннее уважение и желание побольше узнать о Ваче Авагимове.

На старых фотографиях запечатлен по-военному опрятный молодой человек с грустными армянскими глазами. Это Ваче Авагимов – участник Сталинградской битвы, один из защитников легендарного Дома Павлова. Родился в селе Брнакот в 1913 году. Молодой офицер, с отличием окончивший Тбилисское военное училище, с первых дней участвовал в Великой Отечественной войне и погиб в бою в 29-летнем возрасте.

Читаю статьи из старых газет, переписку фронтовых друзей В. Авагимова с его сыном Юрием - и постепенно герой с фотографии становится почти родным человеком, как лицо из семейного альбома. Вырисовывается портрет сильной и в то же время очень симпатичной личности.

В своих воспоминаниях фронтовые товарищи называют его «отважным сыном армянского народа». Рассказывают о том, как он, политрук батальона, сражался вместе с рядовыми, как часто его можно было видеть в окопах с лопатой и киркой, помогающим солдатам под вражеским огнем. Вспоминают и то, как он бросался в бой и рисковал жизнью часто наперекор командам вышестоящих. В письмах и статьях также упоминается, как много раз В. Авагимов, рискуя жизнью, на себе вытаскивал с поля боя раненых...

В воспоминаниях особо отмечается способность политрука Авагимова зажигать бойцов своим мужеством, поднимать боевой дух и... шутить в самых тяжелых и безвыходных ситуациях. Вот один из случаев. Идут тяжелейшие бои. В командном пункте раздается звонок из штаба. «Сколько вас?» – спрашивает командир. «Нас трое, товарищ командир, - отвечает Авагимов, - я, телефон и пулемет».

Какой порой яркий свет можно оставить за короткую жизнь...

А вот и последний листок в папке. Это официальное письмо, адресованное Евдокии Авагимовой, о том, что ее муж «в боях за Социалистическую Родину, верный военной присяге, проявив геройство и мужество 4 октября 1943 года был убит». Письмо также сообщает, что В. Авагимов награжден медалью «За оборону Сталинграда», орденом Красной Звезды и орденом Великой Отечественной войны I степени.

Таким я узнал деда своего друга – «обыкновенного героя», о котором снимаются фильмы, слагаются песни, пишутся книги. Склоняю голову перед его светлой памятью, а также перед всеми погибшими и ныне живущими дедами, отцами, братьями и сыновьями, которые сражались за Родину, как бы она ни называлась. Жаль только, что людей, защитивших мир дома нашего, мы чтим и благодарим лишь по памятным датам...

Владимир Дарбинян

-

Чтобы не приносить армянские жертвы беспощадному мировому Молоху. Как в 1915-м

Среди главных ценностей советского времени Великая Отечественная война и все с ней связанное, в частности День Победы, всегда стояли особняком. В сознании народа она неизменно оставалась Священной войной, которой не могла коснуться грязь, ложь, клевета... Причина подобного отношения понятна: Великая Отечественная война была выстраданной народом реальностью, а не вымышленным идеологическим мифом, каких в те времена было множество.

Отсюда, вероятно, и та невиданная по масштабам пропагандистская кампания по очернению, компрометации и в итоге разрушению этой ценности, которая была развернута с первых дней «перестройки» и «гласности». Однако сегодня, спустя более четверти века после начала этой последовательной ожесточенной кампании, следует признать, что, несмотря на отдельные временные и локальные успехи, эта программа по большому счету провалилась, более того, именно сегодня очевидно, что благодаря памяти народной и принятым хоть и с опозданием правительством России мерам Великая Отечественная война сохранится в истории именно такой, какой она и воспринималась всеми послевоенными поколениями советских людей.

Позорные дни целенаправленной подмены понятий

То же самое восприятие Великой Отечественной войны как величайшей ценности было присуще и советским армянам. И для этого были более чем существенные основания - сама жизнь, само участие армян в этой войне, степень которого отражена в неоспоримых и фантастических для немногочисленного народа цифрах участников, погибших, награжденных и т.д . Эти цифры в эти предпраздничные дни справедливо вспоминаются вновь и вновь, вызывая в нас чувство справедливой гордости и сопричастности Великой Победе.

В то же время они вновь пробуждают в нас и воспоминания о тех, не столь уж далеких позорных днях, когда неизвестно (известно!) откуда взявшимся разрушителям наших традиционных ценностей удалось внушить какой-то части зомбированного общества абсолютно ложный тезис, будто «это не наша война», и даже, пусть временно, создать атмосферу, в которой участники войны опасались даже в День Победы носить заслуженные награды. Впрочем, и сам День Победы был ликвидирован. Сейчас вся эта мерзость, слава богу, в прошлом, жаль только, что она отравила последние годы жизни многим участникам ВОВ, которые не дожили до возрождения в государстве прежнего отношения к Великой Отечественной войне.

Среди самых невинных технологий тех лет была подмена понятия «Великая Отечественная война» более широким понятием «Вторая Мировая война». При всей кажущейся общности и даже тождественности этих понятий между ними имеются и существенные различия, игнорирование которых направлено на забвение того факта, что советские армяне не просто участвовали в войне против фашизма в составе антигитлеровской коалиции (что в принципе правда), но и прежде всего защищали собственное Отечество, каким тогда был СССР с его идеологическими ценностями, общими для всех входивших в него народов. Формально и по большому счету так оно и было, и замена понятия «Отечественная» понятием «Мировая» была не чем иным, как подменой ценностей, за которые сражались советские армяне в борьбе с общим врагом - фашизмом. Подмена эта вовсе не невинная игра словами, и если она утвердится в сознании будущих поколений, не говоря уже об исторической «науке», то это будет еще одним искажением правды нашей национальной истории, какой бы она ни была.

Между тем восстановление достойного отношения к Великой Отечественной войне как к общесоветской, в том числе, безусловно, и армянской, ценности вовсе не исключает необходимости дальнейшей работы по восстановлению исторической правды во всех тех многообразных случаях, которые замалчивались или намеренно искажались официальной историографией в соответствии с господствовавшей идеологией. Причем речь в данном случае идет не только о восстановлении правды истории в глобальном плане, что само по себе крайне важно, но и о пересмотре отношения и оценки судеб тысяч людей и их потомков, фактов и явлений, не утративших своей актуальности и сегодня. Конечно, большинство подобных случаев не были сугубо армянскими, но были, естественно, и такие.

«Сотни тысяч предателей» без разбору

Возьмем, к примеру, огромную проблему военнопленных. Как известно, Советский Союз не подписывал никаких цивилизованных международных конвенций, и уже в самом начале ВОВ было объявлено, что все оказавшиеся в плену (независимо от обстоятельств) - предатели. В плену же оказались миллионы и миллионы людей.

Были среди них и добровольно сдавшиеся противнику. Из трусости, как это бывает во время всякой войны, и их измена - это измена, не знающая оправданий. Или из ненависти к советской власти, а причин ненавидеть ее было немало - коллективизация, раскулачивание, массовые репрессии и многое еще такое. Эти тоже, конечно, были изменниками, но изменниками, так сказать, советского типа. Как справедливо спрашивал А. Солженицын, подробнейшим образом рассмотревший эту проблему в «Архипелаге ГУЛАГ»: «Что это у вас за страна такая, у которой сотни тысяч предателей?»

Однако большинство оказавшихся во вражеском плену были жертвами безвыходных ситуаций, особенно в первые месяцы войны, когда в окружении оказывались даже крупные воинские подразделения. Многие были взяты в плен, будучи тяжелоранеными, даже в бессознательном состоянии. Правда, выход всем был подсказан и даже приказан: живыми не сдаваться! Но...

Родина фактически отталкивала от себя своих граждан, грозя суровой расправой каждому оказавшемуся в плену, в окружении, в зоне оккупации. Более того, в конце войны советское правительство не только само собирало со всей Европы советских граждан, подлежащих наказанию, но требовало их возвращения от союзников по антигитлеровской коалиции.

Кто и когда изучит и опишет судьбу тысяч и тысяч бывших советских армян, подпадавших под эти требования?! Мы не знаем имен даже тех, кто добровольно или насильственно был возвращен в Советский Союз и продолжал или даже завершал свою жизнь в концентрационных лагерях, описанных с ужасающей подробностью там же А. Солженицыным. Их потомки, даже официально реабилитированных, и сегодня со страхом вспоминают о тех годах.

А что говорить о невозвращенцах, пропавших без вести? Известно, что возвращаться в большевистский «рай» - тем более с перспективой оказаться в советских (многие - после немецких) лагерях - не хотел никто. И, поскольку французы и англичане в основном добросовестно выполняли требования советских властей о возвращении, спасшиеся от ужасов войны армяне стали стекаться в американскую зону оккупации. Но и здесь их судьбы складывались по-разному.

Лагерь в Штутгарте: каноны армянской жизнедеятельности

Вот только один эпизод. Тысячи оказавшихся в Германии военнопленных, беженцев, угнанных из разных стран на принудительные работы в Германию, пройдя через немыслимые страдания, к концу войны собрались в лагере под Штутгартом. По некоторым сведениям, в августе 1945 года здесь уже скопилось 1056 армян. Жили в бывшей казарме - грязь, клопы, мусор. По ночам люди прятались в лесу, днем держали самооборону, защищаясь от советских агентов, похищавших людей и отправлявших в Союз.

Прошел год. Число обитателей лагеря возросло до 1500 человек. За это время были не только приведены в идеальный порядок помещения, но и были построены церковь и школа. В школе-семилетке вместе с детским садом обучались 250 детей, преподавали 22 учителя. В лагере функционировал театр и множество творческих групп, собственная типография, издавался еженедельник «Тарагир». Но самое главное - в лагере было налажено производство обуви, 1400 пар в день, продаваемых по всей Германии и даже в соседних странах. Финансовая независимость была обеспечена.

За все время существования лагеря в нем, не считая туберкулезных больных, скончались 87 человек, родились 142, было заключено 79 браков.

Однако цель у всех его обитателей была одна: выехать в Америку или другие страны, что им удалось сделать до конца 1951 года.

Лагерю помогали и международные организации, американские армяне присылали деньги и продукты.

Но ведь были и конкретные люди, и организации, помогавшие армянам, и не только собравшимся в лагере под Штутгартом, выжить в этих немыслимых условиях, устраивали их дальнейшую судьбу. Их имена и действия тоже неотъемлемая часть истории той Великой войны. Назвать хотя бы некоторые из них здесь нет никакой возможности. Но одно, пожалуй, просто нельзя не назвать: Джордж Мартикян, воевавший в Европе офицер американской армии. Вернувшись в США, он создал там специальную организацию (АКЧА), которая добывала разрешения для выезда (что было самым трудным), оформляла документы, оплачивала переезд и предоставляла определенную сумму для первоначального обустройства армян-иммигрантов в Америке. Таким образом, АКЧА, по некоторым данным, спасла почти 4 тысячи человек.

Цель – сохранение армянского народа и каждого армянина в отдельности

Все это - тоже факты той войны, независимо от того, как ее называть, Великая Отечественная или Вторая мировая. Мизерная толика того множества фактов, которые по понятным причинам в лучшем случае замалчивались, а то, что замолчать было невозможно, искажалось, фальсифицировалось в обычном для советской пропаганды духе.

Советской пропаганды, слава богу, давно нет, но стереотипы сохранились. До сих пор мы вольно или невольно руководствуемся ими. Помните, кто не с нами, тот против нас; если враг не сдается, его уничтожают и т. п. И эти стереотипы не дают нам и сегодня возможности понять простые истины: в хаосе той Великой войны самоотверженно и даже героически действовали люди, для которых главным в любой ситуации, как и во всей их жизни, были не интересы тех или иных воюющих держав, а Армении, армянского народа и каждого отдельного армянина. Эти стереотипы не дают нам возможности понять мотивы, которыми руководствовались армяне, создавшие в конце 1942 года в Берлине Армянский национальный совет во главе с доктором Арташесом Абегяном. Члены этого совета, среди которых, безусловно, были и дашнакцаканы, и антисоветски настроенные, в течение одного года сумели вытащить из немецких концлагерей - фактически спасти - более 8000 армян-военнопленных, многих из которых стали готовить на случай захвата немцами Армении и одновременно неминуемого вторжения турок.

Практически та же группа армян, на этот раз возглавляемая соратником умершего к тому времени И.Лепсиуса доктором Рорбахом и тем же Арташесом Абегяном, сумела написать и передать властям Германии целое исследование, доказывающее арийское происхождение армян. Эта акция носила вовсе не академический характер, благодаря ей более 600 тысяч армян, оказавшихся в ходе войны в зоне немецкой оккупации, были спасены от судьбы евреев, цыган и других народов, обреченных на верную смерть. Естественно, что при этом, как и во многих других случаях, им пришлось сотрудничать с фашистами. А выбор у них был?

С точки зрения советских стереотипов, по которым жизнь человека или даже сотен тысяч человек никакой ценности не представляла, выбор был. Но вот что пишет в своих воспоминаниях активный участник тех событий Мисак Торлакян, тот самый Торлакян, который в 1921 году застрелил организатора Геноцида армян в Баку - министра внутренних дел Азербайджана Бехбуда хана Дживаншира: «Нас, армян, беспокоило одно: как защитить остатки армян (имеет в виду выживших после Геноцида - Л. М.) на территории, захваченной Гитлером, которых гнали на принудительные работы в Германию? Как защитить и спасти множество военнопленных, попавших в руки немцев? Как помочь армянским беженцам, чтобы не раздавили их в этой общеевропейской суматохе? Эти вопросы становились все более злободневными.

Независимо от исхода Мировой войны, независимо от наших идейных убеждений реальным и господствующим был тот факт, что хозяином положения сегодня был немец, вооруженный и победоносный. Получить помощь извне не было никакой надежды. Необходимо было спасать любой ценой остатки нашей нации и не приносить беспощадному мировому Молоху армянских жертв, как это было в 1915».

В основе – наши национальные интересы

Да, непростая и вовсе не черно-белая, как представлялось нам, была эта Великая война. И совершенно не случайно и в наши дни, 65 лет спустя после ее завершения, во всем мире продолжаются попытки узнать и рассказать правду об этой войне, как и продолжаются попытки ее искажения.

Просто фантастическим (и в идейном, и в техническом отношении) представляется решение руководства России выставить в интернете все материалы архива Министерства обороны в Подольске, насчитывающие миллионы единиц и содержащие информацию о каждом (!) участнике ВОВ. Какие возможности и для армянских исследователей!

Мы не должны отставать от протекающих в мире процессов по собиранию фактов, уточнению и увековечиванию памяти предков независимо от их партийной, религиозной или иной ориентации. Французы уже проделали эту грандиозную работу в отношении участников даже Первой мировой войны, испанцы сумели создать единый Мемориал участников гражданской войны, погибших по обе стороны баррикад...

Что это - забвение исторических реалий, отказ от уроков прошлого? Нет, конечно. Этот процесс как раз и свидетельствует об усвоении главного урока истории, осознании единства нации как главной ценности, осознании необходимости создания единых национальных стереотипов в противовес многим существовавшим в прошлом. Мы еще только в начале этого процесса. Мы еще живем в плену искусственно созданных (и создаваемых) ложных исторических стереотипов, не позволяющих нации развиваться и, верно оценивая прошлое, двигаться вперед.

Возможно, для этого в Институте истории НАН РА следовало бы создать специальную комплексную группу по изучению всех обстоятельств Великой войны и созданию ее полной и объективной научной истории, в основу системы ценностей которой будут положены исключительно наши национальные интересы, а не, к примеру, сфабрикованные в лабораториях КГБ фотографии генерала Дро в форме офицера германской армии, в которой он никогда не служил.

Левон Микаелян

-

Через три войны к Победе

Сергей Арменакян надел солдатскую шинель в конце 44-го, когда Советская армия уже била врага за пределами своей страны. Он был зачислен в состав II Украинского фронта под командованием генерала Ф. Толбухина. Поначалу попал на подготовку в Гори, в запасной стрелковый полк, где получил шоферские права. Затем его и еще 16 новобранцев отправили на передовую - под чешский город Брно. Шел уже март 45-го, но немцы сопротивлялись отчаянно, скрываясь в лесных урочищах. Полуторка рядового Арменакяна не знала простоя, подвозя по назначению боеприпасы, солдат и продовольствие, эвакуируя раненых с поля боя.

После 9 мая, когда пала Прага, мехкорпус полковника А. Жукова, в котором служил и юноша из Егварда, был переброшен в Австрию, где в Альпах в срочном порядке проводилось переформирование и усиление этого гвардейского подразделения. Лишь погрузившись в эшелоны, люди узнали, что их направляют на Дальний Восток. На самом деле, как оказалось впоследствии, соединение через Манчжурию вошло в Японию и разместилось в порту острова Дайрен. Гитлер уже капитулировал, но его союзница Япония продолжала кровопролитные сражения даже после ядерной бомбардировки американцами в августе 45-го Хиросимы и Нагасаки.

- Наш гарнизон занимался демонтажем и отправкой оборудования местного химзавода, - вспоминает Сергей Григорьевич. - Предприятие сильно пострадало при авианалетах, но в цехах оставалось и годное имущество, в котором нуждался СССР. Работа велась круглосуточно. Мы размещались в отдельном городке, а вот здание школы для детей офицеров, оставленных здесь с семьями после завершения войны, находилось в японском поселке, и мне было поручено возить ребятишек на уроки и обратно.

Тогда он и его боевые товарищи не думали, что для них война продлится еще пять лет. В Егвард Сергей Григорьевич вернулся в 1950 году уже... из Китая, где советским солдатам приходилось оказывать помощь голодному населению, спасать своих соотечественников в Шанхае, Харбине и отправлять их домой.

Всякое бывало в судьбе этого человека, но он мужественно защищал свое отечество, о чем свидетельствуют боевые награды. Для него предстоящий юбилей Победы - действительно радость со слезами на глазах. Сегодня в Егварде осталось 14 фронтовиков, трое из которых - бакинские беженцы. Они живут воспоминаниями дней минувших, окруженные вниманием своих близких и земляков. Когда мы прощались, они попросили выразить благодарность за доброе отношение к ним мэру Норику Саркисяну, к которому всегда можно обратиться по любому вопросу. Долгой жизни вам, фронтовики!

Борис Кюфарян

-

Последнее письмо с фронта

Вечно молодые

Во имя Родины шли наши отцы на войну. Мой отец вернулся домой. А вот его старший и младший братья погибли.

Сегодня я читаю письма моего отца и его братьев, написанные 65 лет назад. В этих старых, пожелтевших от времени письмах такая великая любовь к Родине, такая боль за свою землю и такая ненависть к врагу, что сжимается сердце. Ведь я читаю письма тех, кого нет уже 65 лет!

Папин старший брат Даниел Бандурян, 1916 г. рождения, выпускник Госунта, замечательный художник, фотограф, музыкант, был призван в армию в 1939 году. Ему оставалось служить год, как началась война. В звании младшего лейтенанта Даниел был направлен на передовую. В одном из его писем родным читаем: «Мы сделаем все, чтобы показать им (фашистам) обратную дорогу».

Увы, это было его последнее письмо.

Командир особого минометного батальона Котов писал: «Ваш сын Даниел Аветисович Бандурян 05.02.1942 г. геройски погиб в боях под Ленинградом у села Пенно».

Младший брат Яков Бандурян, 1923 г. рождения, пошел на фронт в 1941 г. добровольцем, был учеником 9-го класса. Участвовал в боях под Новороссийском, был ранен. Выздоровев, снова отправился на передовую. Здесь, спасая раненного в голову и ногу солдата, сам был ранен и снова попал в госпиталь. Отсюда он писал родным: «Скоро меня выпишут, и я снова поеду на передовую...» Это было его последнее письмо.

21 сентября 1944 года гвардии ефрейтор Яков Аветисович Бандурян погиб. Он похоронен на воинском кладбище в селе Ледурга в Латвии. Его фамилия высечена на надгробной плите. В этой братской могиле похоронены 75 воинов, погибших при освобождении Латвии.

У Яши был замечательный голос, он хорошо пел, играл на мандолине и кяманче. Оборвалась песня, прервалась музыка. Был ему 21 год. В одном из писем родным Яша писал: «Где бы я ни был похоронен, бросьте на мою могилу горстку земли из Еревана...» Старший брат Ованес и младший - поэт Гарик Бандурян - исполнили волю Яши. Армянская земля смешалась с латышской.

... У моего отца было три брата и сестра. Сегодня никого из них нет рядом. И 9 Мая, в день 65-й годовщины Победы над фашизмом и в день 90-летия папы я хочу поздравить своего отца Оганеса Аветисовича Бандуряна с двойным юбилеем. Я хочу, чтобы никогда не было войны. Я хочу, чтобы наши отцы, братья, мужья, сыновья всегда были рядом с нами. Я хочу, чтобы помнили о тех, кто навечно остался молодым.

Этот небольшой эпизод из военной жизни написан рукой отца.

Марина Бандурян

Морзянка на окраине Сталинграда

Стоял январь 1943 года. Кругом был снег. В Сталинграде шли ожесточенные уличные бои. Наши бойцы и народные ополченцы упорно отстаивали каждый дом, каждую улицу, каждую пядь земли Сталинграда. Наше зенитное подразделение заняло огневую позицию на окраине города у завода «Красный Октябрь».

Немецкие изверги превратили город в груды развалин. Кругом лежали трупы немецких солдат и офицеров, а на первых этажах разрушенных от бомбежки домов трупы валялись кучами. Среди них были раненые фрицы, которые просили, чтобы их пристрелили... На улицах лежали также трупы жителей города и наших бойцов.

Солдаты из наших и соседних подразделений убирали трупы и наводили порядок. Пушки окопали, отрыли ниши и траншеи и заняли уже готовые блиндажи: немцы заставили местных жителей сделать для них глубокие и прочные блиндажи, сверху накрыли шпалами в два слоя и засыпали землей. Изнутри землянки были обвешаны награбленными у населения коврами, а в середине блиндажей стояли печи. Как видно, немцы хотели холодные зимние месяцы перезимовать в Сталинграде, получить подкрепление и с потеплением пойти в наступление. Но их мечта не сбылась, и теперь в землянках поселились советские воины.

Взвод, которым командовал я, состоял из трех разведчиков, трех радистов, трех телефонистов и меня - командира взвода, всего 10 человек. Мы все лежали рядом на общих земляных нарах. Близилась ночь. Настроили радиостанцию, установили телефонную связь, поговорили о событиях минувшего дня и погибших товарищах. Один из моих разведчиков, Литовченко, был на посту, дежурил на огневой позиции. Через 2 часа его должен был сменить другой разведчик. В блиндаже дежурил радист, младший сержант Саша Сычов. Было около часа ночи. Многие уже спали, а я не мог заснуть - от впечатлений минувшего дня на душе было тревожно... Я вспомнил, как во дворе полуразрушенной избы качалась на дереве 18-летняя девушка с вырезанными грудями и окровавленными веками, а у выхода из избы был истерзан и зарублен топором ее дед... В избе также был зарубленный топором немецкий обер-лейтенант. Я лежал и думал, как такое могло случиться, какие мучения перенесли наши мирные жители от фашистских извергов...

Было уже около часа ночи, когда до меня стало доноситься постукивание морзянки. Я разбудил лежавшего рядом москвича Анатолия Исаева. Он взял с собой немецкий трофейный автомат, а у меня в кобуре был трофейный немецкий парабеллум. Мы выбрались из блиндажа наружу. Кругом все было покрыто снегом. Мы шли на стук «морзе», останавливались, потом опять шли. Под ногами хрустел примерзший снег. Мы уже хотели перейти на противоположный тротуар улицы, как звуки прекратились, и мы остановились. Как видно, «они» услышали наши шаги и временно замолчали.

У противоположного тротуара мы увидели круглую чугунную крышку канализационной ямы и заметили, что снег с крышки стряхнут. У этой крышки мы, притаившись, ждали почти 10 минут. Вдруг снова услышали морзянку совсем близко. Мы решились... Я стал приподнимать холодную чугунную крышку. Мимо моих ушей пронеслась автоматная очередь. Мой боец не растерялся и из своего автомата дал ответную очередь в яму. Мы услышали громкий стон. Отбросив крышку, увидели, что в яме были двое: убитый офицер и немецкий солдат (его звали Фриц). Подняв руки, он сдался. Немецкий пленный был доставлен в штаб полка.

Разведчик Анатолий Михайлович Исаев за смелость и отвагу был мной и командованием представлен к награде и награжден медалью «За отвагу».

О. А. Бандурян, капитан запаса

-

Освобождение

С ноября 1991 г. до начала мая 1992 г. Степанакерт 11 раз подвергался ракетно-артиллерийским обстрелам из Шуши, Джангасана и Кесалара. 111 мирных жителей погибли, 168 были ранены, разрушены и повреждены сотни жилых зданий, культурных и административных объектов. Противник продолжал накапливать в Шуши огромное количество тяжелой техники, в том числе ракетно-артиллерийские установки типа «Град» и свыше 2500 солдат и офицеров. Освобождение Шуши стало необходимостью.

Царский генерал, военный историограф Василий Потто в своем труде «Геройская оборона крепости Шуши» писал о многомесячной осаде Шуши 40-тысячным войском персидского престолонаследника Аббаса Мирзы в 1826 г: «Взять эту крепость открытою силою почти не представлялось возможности... Шуши была доступна только с северо-восточной стороны, да и этот единственный путь, поднимаясь в гору, был так извилист, крут и загроможден скалами и обрывами, что две пушки, поставленные на дороге, и рассыпанная рота стрелков могли остановить целую армию».

А 18 лет назад операцию было предусмотрено начать в конце апреля или 4 мая, но, как пишет в своих мемуарах Самвел Бабаян, имелось несколько проблем, в их числе нехватка оружия и боеприпасов. На главном командном пункте, расположенном к северу от села Шош, на высоте с отметкой 1206 метров находились генерал-майор (ныне генерал-полковник) Гурген Далибалтаян, публицист Зорий Балаян, председатель Совета министров НКР Олег Есаян и другие представители власти НКР. Оперативная ситуация регулярно докладывалась председателю Комитета самообороны НКР Сержу Саргсяну - ныне президенту РА - и в то время министру обороны РА, ныне покойному Вазгену Саркисяну. В ночь с 7 на 8 мая 1992 года в 2 часа 30 минут Самвел Бабаян, согласно оперативному плану, дойдя и укрепившись на высоте с отметкой 2214,8 Лисогорского локатора доложил: «44-й на связи, мы взяли под контроль высоту и магистраль. Можно начинать наступление».

Уверенность С. Бабаяна в том, что прорыв обороны противника возможно осуществить только в Лачинском направлении, поддержал в то время депутат ВС РА и НКР, член Совета обороны, впоследствии президент НКР и РА Роберт Кочарян, который лично принимал участие в боевых действиях на этом направлении.

Сегодня, спустя 18 лет, уже известны многие детали той поистине уникальной операции, а также имена тех, кто внес огромную лепту в освобождение города-крепости: Командос – генерал Аркадий Тер-Тадевосян, Валерий Читчян, Сергей Товмасян, Юрий Ованнисян, Аркадий Саргсян, бойцы-освободители 8-й роты, бойцы отрядов «Севан» и «Сасун», командиры Аркадий Карапетян, Аргам Арутюнян, Жирайр Сефилян, Григор Григорян, Ашот Гулян, Сейран Оганян...

Участвующим в операции силам было приказано продвинуться в направлении магистрали Шуши - Лачин, обеспечить тыл атакующих Шуши подразделений и предотвратить возможное проникновение противника из района Кубатлы, а также перекрыть дорогу Лачин - Шуши, что лишило бы дислоцированную в Шуши военную силу противника ожидаемой помощи из опорного пункта в селе Зарыслу, где была размещена сильная группировка противника, готовая прийти на помощь размещенным в Шуши силам.

В результате боев на Лачинском направлении были подавлены огневые точки противника на участке Мец и Покр Кирсов, форсируя кирские позиции, главные силы направления полностью блокировали магистраль Шуши - Лачин. Когда опасность оказаться в окружении стала устрашающей, войсковые группы и мирное население азербайджанцев стали в панике покидать Шуши. Осужденный позже на смертную казнь бывший министр обороны Азербайджана Рахим Казиев в интервью газете «Московский комсомолец» рассказывал о том, как командиры бригад и батальонов дезертировали и бежали из Шушинского и Лачинского районов уже пополудни 8 мая. 9 мая 1992 года в 6 часов утра армянские подразделения вошли в город, не встретив ни малейшего сопротивления. Освобождением Шуши были обезврежены азербайджанские огневые точки и военные опорные пункты вокруг Степанакерта. Шушинская операция унесла жизни 57 армянских бойцов. Противник имел 250-300 жертв, около 700 раненых и 13 пленных.

Наш краткий экскурс не претендует на детальное описание операции, которая велась не только на главном, Лачинском, направлении, но и на северном и восточном направлениях. Мы также не в состоянии перечислить всех, кто ценой собственной крови освободил Шуши. Завтра Армения и Нагорно-Карабахская Республика будут вместе отмечать 18-ю годовщину героической операции по освобождению Шуши. Впервые неприступная крепость пала под натиском армянского оружия. После освобождения Шуши возникли благоприятные предпосылки для дальнейших успехов сил самообороны. 17 мая был освобожден Бердадзорский подрайон, 18 мая силы самообороны вышли на государственную границу Республики Армения, освободив связывающую Арцах с Арменией дорогу - гуманитарный коридор.

Марина Мкртчян

-

Наша война. Наша Победа

В годы Первой мировой наш народ потерял около 200 000 солдат и офицеров – показатель, превосходящий количество потерь некоторых воюющих стран. Например, Бельгия, где впервые было апробировано химическое оружие, потеряла 93 000 человек, Португалия – 33 000, Греция – 27 000, Черногория – 20 000, Япония – 1 000.

История, конечно, не терпит сослагательного наклонения, но если бы Севрский договор и вильсоновская подпись с картографической плоскости переместились на историческую поверхность, то чудом уцелевшее в годы Геноцида первое армянское поколение вполне могло рассчитывать на существенное расширение границ своего государства. Вероятно, уже сегодняшние армяне немножко иначе вспоминали бы и Первую мировую - это уже не только резня полутора миллиона соотечественников, но и возвращение Отчизны. Впрочем, истории был угоден другой сценарий…

Вторая мировая война стоила жизни уже около 350 000 армян, причем более 300 000 только в Великой Отечественной. Это - либо пережившие Геноцид наши соотечественники, либо их дети. Потери Великобритании и США составили примерно столько же (около 350 000 и 300 000 соответственно).

Если бы не атомная бомбардировка двух японских городов и последующее подписание турецко-американского соглашения о стратегическом партнерстве, то первое послевоенное поколение армянского народа вполне могло рассчитывать на существенное расширение границ своей союзной республики. Посему уже сегодняшние армяне совсем иначе встретили бы 65-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В эмоциональном отношении официальные торжества едва ли уступали бы российским, а с высоких трибун читался бы целый цикл интересных докладов об историческом значении этой Победы, причем героизм отцов и дедов был бы вписан в контекст территориальных приобретений. Но истории был угоден другой сценарий…

89-я Таманская армянская дивизия стала, по сути, единственным национальным воинским подразделением СССР, штурмовавшим Берлин. Не только предвзятый, но и достаточно циничный подход формулируется следующим образом: Берлин сегодня есть, Советского Союза нет, а не значит ли это, что нет и того исторического контекста, в который можно вписать доблесть сынов армянского народа, павших за страну, которой не существует?

С другой стороны, такой вопрос не так прост, как может показаться. Дело в том, что сегодня у нас ощущается острейший дефицит представления, в том числе, и «армянского ракурса» войны. В наших учебниках по истории отсутствуют важнейшие факты, позволяющие понять ситуацию, в которой оказался армянский народ в начале 40-х годов прошлого столетия, и какими последствиями все это было чревато. Не говорится о том, что именно тогда Армянский вопрос мог найти свое окончательное решение по турецкому сценарию.

Например, что известно подрастающему поколению о действиях немецко-турецкой агентуры в Закавказье? О ситуации в том же Джавахке, где велась интенсивная работа по формированию «пятой колонны» из месхетинских турок? О создании подчиненного Турции «Кавказского имамата», включающего все северокавказские автономии и Азербайджан? О том, что уже в 1942 году была достигнута договоренность об открытии Кавказского фронта сразу после ожидаемого успеха немцев под Сталинградом? О том, что мятеж месхетинских турок должен был быть поддержан мощным восстанием мусульман Северного Кавказа и вступлением Турции в войну по территории Армении и Грузии? О депешах Гудериана Гитлеру «о настроениях на Кавказе»?

Или что известно нашим молодым о советской военной операции в Иране? Есть ли в наших учебниках хотя бы упоминание о вводе в сентябре 1941 года советской ударной группировки в составе двух армий в северные провинции Ирана? Какой необходимостью это было вызвано?

По сути, важнейшая тема не раскрыта, и, естественно, она не может быть известна молодым. Многие просто не осознают, что 9 Мая – это великий праздник и армянской Победы, так как без нее не было бы и нас. Не будь побед в сражениях под Сталинградом и Курском, Армянский вопрос был бы окончательно решен в течение одной недели (кстати, именно такая перспектива и вынуждала некоторых армянских национальных деятелей поддерживать контакты и с нацистским руководством, чтобы каким-то образом помешать реализации турецких планов).

Распад Советского Союза протекал в атмосфере мощнейшего идеологического давления на пребывающие в процессе трансформации общества. Именно в этот смутный период на асфальте площадей и стала писаться предвзятая история, которая очень скоро легла на первые полосы новой политической периодики. Публикации поглощались взращенной на трафаретном языке не менее предвзятой советской публицистики аудиторией в качестве нового откровения.

Мощнейшей идеологической атаке подверглись и наиболее эмоциональные события советской истории, в первую очередь Великая Отечественная война. Как самый важный и решающий пласт Второй мировой, она стала постепенно поглощаться и вытесняться иными пластами, в конце концов была представлена первому постсоветскому поколению в качестве лишь одного из целого ряда равновеликих событий военных лет.

В настоящее время во многих странах пишется уже новая историография, предпринимаются попытки высветить «свой ракурс» событий последней мировой войны. Где-то принципы описания и представления войны все еще сильно подвержены привнесенной идеологии и особой разницы между нацистами и советскими воинами не ставится. В нашем случае все предельно ясно, однако почему-то тема не раскрывается.

Только в ходе последовательной работы в этом направлении и вскрывается значение Великой Победы, значение подвига наших отцов и дедов, и только в этом случае идейная связь между танцем кочари в Берлине и шушинской «Свадьбой в горах» становится исторически неразрывной.

-

Дойти до Массачусетса, или врунишки в сутане и без

Годами набиравшиеся опыта и упорно совершенствовавшие навыки в распространении провокационных и очевидно лживых сообщений азербайджанские СМИ в последние время пожинают плоды наконец-то достигнутого высокого уровня «профессионализма». Буквально за несколько дней азерпроп был по меньшей мере дважды уличен в откровенной лжи, причем - невероятно, но факт! - в одном из этих случаев Баку публично признал собственную вину, а в другом последовало гробовое молчание.

Визит Гарегина II в Баку и его встреча с президентом Алиевым вызвали множество комментариев, в том числе критических, в армянских СМИ. Можно по-разному относиться к этому визиту, который, скорее всего, был организован при непосредственном участии России и самого Патриарха Кирилла. Но последовавший через пару дней омерзительно-провокационный шаг духовного лидера мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде моментально «блокировал» все широко афишировавшиеся дивиденды Азербайджана (например, невиданную доселе нигде в мире «толерантность» и т. д.) и возможные невыгодные для армянской стороны аспекты, выставив в негативном и позорном свете принимавшую сторону - Азербайджан и его духовного предводителя. Речь идет о нашумевшем интервью Пашазаде агентству ANS, в котором он сокровенно поведал о совете, данном Католикосу Гарегину. «Я посоветовал Католикосу всех армян Гарегину II посмотреть на шехидов, погибших за Карабах, увидеть могилы наших сыновей. Они пошли туда ночью, когда никого там не было. Увиденная картина сильно тронула его», - не моргнув глазом, заявил Аллахшукюр Пашазаде.

Не будем придираться к слогу и стилю духовного лидера и к очевидной странности сообщения о «ночном визите» высокого гостя и его ощущениях - это проблема интеллектуального уровня шейха и бакинских журналистов . Но «новость» оказалась настолько абсурдной и шокирующей, что сразу последовало не только опровержение со стороны Эчмиадзина, но и - в тот же день – «покаяние» самого шейха, «гневно» заявившего об «ошибке» своего сотрудника и увольнении последнего. Каким образом рядовой сотрудник оказался повинен в том, что шейх наврал с три короба в собственном интервью, известно разве что Аллаху, ибо и ежу ясно, что такого рода вранье в Азербайджане может быть распространено только с высочайшего распоряжения. Но Пашазаде подобные мелочи отнюдь не смущают, ибо этот, с позволения сказать, священнослужитель давно стал неотъемлемой частью азерпропа и перенял все присущие этому уникальному «явлению» методы и привычки.

Второй случай оказался не менее позорным для Баку. 26 апреля все азербайджанские СМИ взахлеб распространили «сенсацию»: палата представителей американского штата Массачусетс, оказывается, «признала геноцид в Ходжалу». Последовали победные реляции о том, что, дескать, «начался процесс международного признания». В реальности все оказалось куда более примитивно: один из местных конгрессменов выступил с инициативой, которая, согласно процедуре, была подписана спикером законодательного органа Массачусетса. Однако ни о голосовании, а тем более «принятии» и речи не шло: отражающее исключительно личную точку зрения одного из членов палаты заявление было просто опубликовано его офисом. В Баку то ли оказались не в состоянии понять это, то ли - что вероятнее - пошли на осознанную ложь, обманув, прежде всего, собственное население очередными байками о Ходжалу.

Любопытно, кстати, что в письме конгрессмена нет слова «геноцид» - там говорится о «ходжалинской бойне». Но, как нетрудно догадаться, азерпроп в целом также не утруждает себя подобными «мелочами», изначально и глобально руководствуясь принципом: врать - так врать по-крупному.

Это всего два последних и наиболее громких случая, которые очевидно продемонстрировали всему региону суть и привычные методы азербайджанской индустрии лжи, которая бесперебойно функционировала все последние годы, на-гора выдавая тонны беспардонного вранья. Однако в Баку уже явно зарвались и перегнули палку, «скромно» недооценив степень собственной бесцеремонности в обращении с фактами и реалиями. И получили по мозгам - в обоих случаях.

С другой стороны, очевидно, что противостоять откровенному хамству в сфере информации можно только одним способом: сообщая правду. И в том и в другом случае реакция армянской стороны была довольно оперативной, что и позволило поставить на место зарвавшихся врунишек - как рядящихся в сутану, так и без оной.

Марина Григорян

-

Жизнь, отданная науке

1 мая в возрасте 65 лет скоропостижно скончался Алексей Норайрович Сисакян, всемирно известный физик - теоретик, крупнейший организатор науки, член президиума Академии наук России, иностранный член НАН РА, почетный доктор Ереванского государственного университета, директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна, Московская область).

Алексей Норайрович Сисакян родился 14 октября 1944 г. в Москве в семье научных работников. Отец Алексея Норайровича - академик Норайр Мартиросович Сисакян был известным биохимиком, стоявшим у истоков космической биологии. В 1968 году сразу после окончания физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Сисакян поступил на работу в лабораторию теоретической физики Объединенного института ядерных исследований под руководством академика Н. Н. Боголюбова.

В 1970 году Алексей Норайрович защищает кандидатскую диссертацию по теме «Приближение прямолинейных путей в квантовой теории поля и множественное рождение частиц при высоких энергиях», а в 1980 г.- докторскую диссертацию «Многокомпонентный подход в теории множественного рождения адронов».

Основные направления его научной деятельности - физика элементарных частиц, приближенные методы и уравнения квантовой теории поля, физика сильных взаимодействий при высоких температурах и плотностях, математическая физика. Он является автором более трехсот научных статей, опубликованных в наиболее цитируемых международных журналах по физике.

В квантовой теории поля А. Н. Сисакяном с соавторами было впервые предложено и разработано приближение прямолинейных путей - эффективный метод континуального интегрирования, нашедший широкое применение в теоретической физике. Им развит многокомпонентный подход в теории множественного рождения частиц, который позволяет описывать закономерности неупругих процессов столкновения элементарных частиц. Широкую известность получили работы под руководством А. Н. Сисакяна, посвященные развитию непертурбативных методов квантовой теории поля.

В области математической физики совместно с сотрудниками кафедры теоретической физики ЕГУ А. Н. Сисакяном выполнен основополагающий цикл работ по теории классических и квантовых систем с динамической симметрией на пространствах постоянной кривизны, проблеме генерации топологически нетривиальных объектов в осцилляторном взаимодействии. На эту тему А. Н. Сисакяном в соавторстве опубликована монография «Квантовые системы со скрытой симметрией».

В последние годы под руководством А. Н. Сисакяна проводились новые перспективные исследования, направленные на поиски процессов образования смешанной кварк-адронной фазы ядерной материи в столкновениях тяжелых ионов. Им инициирован крупномасштабный международный проект NICA на базе ускорительного комплекса ОИЯИ.

Наряду с активной научной деятельностью А. Н. Сисакян уделял большое внимание педагогической деятельности и научно-организационной работе. Под его непосредственным руководством защищены 15 кандидатских диссертаций. Он был одним из организаторов и вице-президентом Международного университета «Дубна», являлся заведующим кафедрами фундаментальных и прикладных проблем Московского физико-технического института и теоретической физики университета «Дубна», профессором МГУ им. М. В. Ломоносова.

Будучи вице-директором (1989-2005 гг.) и директором ОИЯИ (с 2006 г.), А. Н. Сисакян внес большой личный вклад в сохранение и увеличение потенциала института, а также в развитие широкого сотрудничества с известными национальными и мировыми научными и образовательными центрами . Академик Сисакян награжден более чем десятью российскими и зарубежными орденами и медалями.

Велик вклад А. Н. Сисакяна в развитие науки и подготовку квалифицированных научных кадров Армении. Он являлся идейным вдохновителем и первым научным руководителем лаборатории физики высоких энергий, созданной на базе ЕГУ в 1988 году, нацеленной как на теоретические исследования, так и на участие в строящемся в то время крупнейшем ускорительно - накопительном комплексе в г. Протвино. За проявленные заслуги А. Н. Сисакяну в 1995 году присвоено звание Почетного доктора ЕГУ, в 2003 г. он избирается иностранным членом НАН РА, а в 2006 г. награждается медалью Анании Ширакаци.

Алексей Норайрович Сисакян был ученым, до конца преданным науке, человеком, сочетающим в себе огромную силу воли с мягкостью и отзывчивостью к своим близким, друзьям и коллегам. Он был добрым человеком и настоящим интеллигентом. Благодарная память о нем навсегда останется в сердцах всех ,кто его знал и имел счастье работать с ним.

Государственный комитет по науке РА

-

Из воспоминаний офицера в отставке Евгения Симоняна

Бои за освобождение Новороссийска

Мне было восемнадцать лет, учился в Тбилиси на втором курсе механического факультета Грузинского политехнического института. 22 июня 1941 г. с товарищами готовился к очередным экзаменам. Неожиданно резко открылась дверь, вошли соседи и объявили, что началась война. Конечно, занятия отошли на второй план.

В конце августа 41-го меня мобилизовали в армию и направили курсантом в Телавское пехотное училище, которое в июне следующего года я закончил в звании лейтенанта и был направлен в распоряжение штаба 408-й армянской пехотной дивизии. Отсюда меня направили в г. Октемберян в 672 пехотный полк на должность заместителя командира пулеметной роты.

В августе наш полк был передислоцирован на армяно-турецкую границу, где мы заняли оставленные пограничниками позиции. По ночам перебирались на южную сторону прилегающих холмов, где рыли окопы, а под утро, для маскировки прикрыв растениями результаты наших трудов, переползали обратно. Пребывание нашего полка на армяно-турецкой границе продолжалось недолго. Дело обстояло следующим образом: если бы советские войска потерпели поражение под Сталинградом, союзница Германии Турция была готова вторгнуться на территорию Армении. Как известно, фашисты под Сталинградом потерпели крупное поражение и участие Турции во Второй мировой войне отпало.

В середине сентября 1942 г. наша дивизия была направлена на фронт. Эшелон прибыл в грузинский порт Поти, где мы ожидали погрузки на корабли Черноморского флота. Обслуживающий персонал вместе со всем вооружением погрузили на транспортное судно «Курск», на котором мы прибыли в Фальшивый Геленджик. По пути из Поти была объявлена боевая тревога - ожидалось нападение вражеских самолетов и подводных лодок. Самолеты появились, но нам повезло, поскольку бомбометание не задело судно.

Из Фальшивого Геленджика наш полк был переброшен под Новороссийск, в район Широкой щели и Кабардинки. Там впервые я почувствовал, что значит находиться под огнем и выходить из опасных боевых ситуаций. А произошло вот что. Мне было необходимо перебраться по зеленой поляне из одного пункта в другой. Был солнечный день, все вокруг просматривалось очень четко. Неожиданно на меня обрушился град снарядов из немецкого шестиствольного миномета, названного нашими солдатами «Ванюша». После первого залпа я бросился на землю, но, спустя некоторое время, поднялся, чтобы продолжить свой путь. Немцы поняли, что я остался жив и произвели второй залп из миномета. Тут уж я бросился в находившиеся рядом кусты и кубарем откатился в ложбинку. Оттуда уже нетрудно было продолжить свое движение...

Так немцы потратили на меня 12 крупных мин. Я-то был еще неопытным, шел в полной офицерской форме, с золотыми петлицами, украшенными двумя кубиками. Ну как не подстрелить вражеского офицера...

Другой запомнившийся эпизод произошел тогда, когда я шел из расположения нашего батальона в штаб полка. Ничего не предвещало трагического оборота. Неожиданно мой путь преградили бойцы заградительного отряда, прятавшиеся в кустах. Очевидно, они предположили, что я дезертир, покинувший поле битвы. Увидев у меня секретные документы и выяснив, что я занят доставкой секретного пакета в штаб полка, они отпустили меня.