-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Интервью с командиром армянского батальона им. И. Х. Баграмяна Вагарш у нас - детей войны - ассоциировался с боевыми легендами, с древними армянскими эпосами, в которых отцы снимали со стен мечи и уходили защищать свои семьи. Я не видел Вагарша уже более 10 лет, с того дня, как провожал батальон в последний бой за нашу столицу. Они уходили от здания строившейся армянской церкви, от древнего святого хачкара на святое дело. Вагарш (Вагаршак Арамович Косян) действительно легендарный человек. Ему доверили сложную задачу - объединить разрозненные армянские подразделения в одну организованную силу. Ему это удалось! Вагарш собрал вокруг себя действительно могучую силу, наводившую ужас на врага. Лаврентий Амшенци: Правда ли то, что армяне взяли в руки оружие лишь в феврале – марте 1993 года? Вагаршак Косян: Объективные предпосылки к созданию армянского воинского подразделения сложились намного раньше, чем он де-факто был создан. Фактически подразделение было создано раньше! Во всех [армянских] селах были созданы группы самообороны и они входили в разные подразделения абхазской армии. Так сложилось, что тяга друг к другу и понимание того, что слаженность под единым началом послужат на пользу… Л. А.: Вы говорите о понимании необходимости создания мононационального подразделения? В. К.: Нет! Подразделение не было мононациональным, но подавляющее большинство бойцов были армяне. Скорее всего основной фактор - это единоязычие и то, что села стояли рядом… Таким образом, взаимодействие этих подразделений было делом само собой разумеющимся. Если какой-то диверсант появлялся, марш надо было совершить преследуя противника, то объективно получалось, что армянские группы самообороны были слажены. И время показало, что в таком составе – не в виде отдельных групп, а в виде единого подразделения группа будет действовать эффективнее. Сначала были созданы роты – гагрская рота из совхоза “Сихарули”, потом наша мехадырская рота… Л. А.: Когда это произошло? В. К.: Точные даты я назвать не смогу, но наша рота сложилась в ноябре или декабре… Л. А.: Уже после гагрских событий? В. К.: Да. После освобождения Гагры, Цандрипша сложились роты. Мехадырская рота подчинялась первому гагрскому батальону, командиром был Чанба Гена, “сихарульская” рота тоже подчинялась одному из гагрских батальонов. Большое подразделение складывалось из взвода в селе Сальме. Получилось так, что они выросли из взводов, людей много пришло вооруженных и стремящихся вооружиться и участвовать в войне. И гагрский батальон, который по структуре был в три – четыре роты, уже не мог раздуваться – людей было слишком много. Для нормального управления подразделением получился перебор, и надо было его уже дробить. В этом смысле созрело Министерство обороны, Верховный Совет, так и был создан армянский батальон. Вышел указ Верховного Совета и приказ министра обороны о создании. Причины объективные: население приняло массовое участие в сопротивлении агрессии. К этому моменту растерянность и непонимание прошли, те кто хотел убежать, - убежали, остальные поняли, что надо участвовать... У кого-то родители пострадали в Сухуме… У нас же было не только местное население цандрипшской зоны и гагрской зоны. К нам приходили и сухумчане, и лабрцы, с Арагича, Шаумяна, с Мерхеули… Из всех концов Абхазии… Все, кто слышали о существовании армянских подразделений, все начали примыкать к нам. Таким образом, объективные причины перенасыщенности подразделений личным составом и слаженности единоязычного населения стали предпосылками для создания армянского батальона. У нас не только армяне были, но и другие национальности! Немало абхазов было, были русские, немец был, даже азербайджанец был… Я не говорю уже о том, что грузины были… …Грузины, менгрелы… Мононациональным наше подразделение назвать нельзя! Это в народе его называют “армянским”, но он назывался отдельным мотострелковым батальоном имени Ивана Христофоровича Баграмяна. В прямом смысле армянским его назвать нельзя, это был многонациональный коллектив. Л. А.: В чем причины того, что армянское население относительно благополучного Гагрского района приняло участие в боевых действиях? Подчеркиваю, не в политическом противостоянии, а именно в боевых действиях! Это ведь означает, что армянское население осознанно пошло на участие в кровопролитии?! В. К.: Да… Что касается меня, то я с первого дня участвовал и принимал участие в гагрских событиях… После того, как грузинская армия взяла Гагру, я жил в своей деревне на фактически полулегальном положении. Некоторую часть времени проводил в лесу, некоторую часть – дома, но особо показываться не мог нигде, так как, чем черт не шутит, могли заложить. Тем более, что в первые дни нас грузины видели… я им не попался по счастливой случайности! И я был такой не один… Вообще, до взятия грузинами Гагры к администрации много армян приходило, кто-то с оружием приходил, кто-то без оружия… У тех, кто шел с оружием, были одностволки и двустволки, а с бекасином много не навоюешь! Противник был вооружен до зубов… А уйдя в деревню, находясь в оккупации, потихоньку готовил вначале родственников, затем однофамильцев–мужчин. Затем привлекались и другие ребята… единомышленники, так скажем… А первую боевую акцию мы совершили в период боев в Гаграх. Акция была с потерей для противника… В это время к нам в село пришла женщина–родственница… Хотя мы тут все родственники… Женщина была из Лабры. Она рассказала, что сотворили с ней грузины… Ее посадили на табуретку без дна и снизу палили паяльной лампой! Моя троюродная сестра ее обмывала, купала, потом вышла вся в слезах, рассказала, что с женщиной сотворили… Нас собралось человек двадцать. Я ребятам сказал, что если мы мужчины, то нужно мстить за это! У бедной женщины никого мужчин не было, кто бы отомстил, и плевок был сделан нам в душу. Как можно было так поступить с беззащитной женщиной? Там были и другие истории… Она рассказывала, как заставили стариков вырыть яму, и чтобы их не закопали, женщины голыми должны были танцевать вокруг этой ямы. Потом после войны это все подтвердилось, я этих всех людей видел и видел воочию эту яму, где танцевали женщины… Чуть ли не танец живота заставляли танцевать под дулами автоматов этих зверей! В тот же вечер, как эта женщина пришла, мы собрались, избрали командира группы… Волею обстоятельств им оказался я. И в этот вечер я дал устный приказ о ликвидации групп противника в нашем селе. В селе было 12 человек гвардейцев и два мхедрионовца. По иронии судьбы мхедрионовцы находились в том же доме, в котором были мы. Они пришли в этот дом вечером хозяевами, расположились. Хозяин нам стразу доложил… А гвардейцы в лесочке остановились… Оказалось, что гвардейцы хотели перебежать в Россию. Я дал команду ликвидировать! Мы разделились на группы, должны были уничтожить этих двух мхедрионовцев ночью… Я с тремя, скажем так, однополчанами должен был ликвидировать двоих, а родного брата своего я отправил на ликвидацию этих гвардейцев. Он вызвался быть их якобы проводником, а мы должны были устроить засаду, вооруженные уже оружием этих мхедрионовцев. Часов в десять вечера мы ликвидировали мхедрионовцев… Отличился у нас Карен, который просто зашел в комнату и застрелил их. Мы вооружились и должны были пойти на исходную позицию, чтобы когда утром гвардейцы пойдут, устроить засаду. При этом шестеро из них были без оружия… бросили на санатории “Украина”… Мы этих шестерых днем отправили в соседнее село Мехадыр, где их задержали, а остальные вооруженные должны были вторым этапом идти. Ребята вышли на исходную, устроили засаду… У нас в селе была пилорама, там жил Текнеджян, он у нас был связным… Я с ним отправил еще одного связного для того, чтобы узнать, какова обстановка… Он сам выбегает часа через три и говорит: “Успокойся, все нормально, держи себя в руках”. А приказ был такой: если кто-то сорвет операцию, то его мы ликвидируем. Буду я – никаких проблем это не должно было составить! Смотрю, брат выскакивает весь желтый, я на него: “Что ты наделал, почему ты здесь, а не среди этих гвардейцев?!” Меня успокоили… Оказалось, что брат подумал про себя, что утром завяжется бой обязательно, и какой-нибудь неумный и в него может выстрелить. Он сделал вот что: он напоил этих гвардейцев, взял с собой чачи, анаши… и лег спать, чтобы на утро провести их… При этом приметил, у кого из них автомат не так лежал, проснулся где-то в двенадцать часов ночи и грохнул всех шестерых их же оружием. Взял четыре автомата и пришел к нам. Утром мы пошли, остальное добрали, этих гвардейцев закопали там… Утром часам к четырем мы уже имели восемь автоматов, кучу гранат, патроны, и были хорошей вооруженной группой. Дальше больше… Л. А.: Того, что было дальше, мы еще коснемся. И все таки хотел бы уточнить ваше мнение… По какой причине с самого начала армяне поддерживали абхазскую сторону?! Были среди армян те немногие, кто воевал на грузинской стороне и кое-кто сегодня живет в Гаграх… И все же по какой причине армяне поддерживали в массе своей абхазскую сторону? В. К.: Корни наших отношений к коренному народу… Таких братских отношений лежат глубоко. Дело в том, что наши деды и прадеды, приехав сюда в Абхазию, были приняты коренным населением. Грузины не принимали… Под любым предлогом наших предков выселяли, вытесняли либо в Россию, либо вообще топили в море… Поэтому до начала военных действий большую пропагандистскую работу провело общество “Маштоц”, лично Чакрян Арсен, Косян Аведис – по алахадзыхской и по гантиадской зоне. Они проповедовали то, что мы, живя на этой земле, должны быть благодарны за своих дедов и прадедов, которые были приняты и фактически обрели вторую Родину. Они были не просто приняты, но еще и наделены землей, семенами, тягловой силой. Из Турции люди ехали нищие на лодках и плотах. Поэтому историческая память потомков должна была сохранить благодарность к этому народу, к этой земле, и тут позиции другой, я думаю, не должно было быть! Только несведущий в истории армянства человек способен был поднять руку против или даже промолчать, уйти в сторону… Моральная сторона была однозначной! Мы обязаны были быть благодарны за наших предков. Армянская позиция, проповедуемая спюрком, всеми армянами, которые живут на других территориях, такова, что армяне всегда становились на ту сторону, которая была права. Позиция армянства такова, что если ты живешь на этой земле, то обязан ее защитить, и все невзгоды, которые преследуют эту землю, ты должен перенести вместе с ней. Это наше кредо проповедует и сегодня общество “Маштоц”. Равняясь на это кредо мы и делали свое дело. Л. А.: Я своими глазами видел, какова была дисциплина в армянском батальоне. Дисциплина была достаточно жесткая, и спуску не давали никому! Подразделение было настроено исключительно на боевое применение, чем оно и отличалось о некоторых подобных… За счет чего удалось достигнуть такого беспрецедентного уровня дисциплины? В. К.: Я не хочу разделять различные подразделения и обсуждать их. Отдельный мотострелковый батальон имени Баграмяна - составная часть вооруженных сил Абхазии. По поводу дисциплины, то смешно сказать, но вот карабахцы, представители которых были здесь, сказали, что у вас дисциплина никудышная. Да, может быть по сравнению со всей армией мы несколько выделялись, но мне трудно говорить о жестокости дисциплины либо о ее жесткости. Война требует того! Если хочешь выжить, нужно выполнять приказы! Даже если приказы неправильные, а подразделение выполняет их слажено, все равно может достигаться желаемый результат. Даже если командир по какой-то причине ошибся, слаженное, дисциплинированное подразделение несет меньшие потери. Это аксиома! Дисциплина достигалась у нас разными способами. Во всех подразделениях от взвода и выше были особисты, назовем их так. Они профессиональной подготовки особой не имели… Л. А.: Особисты были характерны только для вашего подразделения? В. К.: Я не могу сказать за другие подразделения, но у нас такое было. Я это оговаривал с комбригом. Противников не нашлось! Для усиления дисциплины мы готовы были идти на все. Так у нас появился особый отдел, и туда мы ставили людей, которые по физическим данным не могли возглавить другие подразделения, но по своим прочим качествам они подходили. В особый отдел мы собирали офицеров запаса или новых офицеров уже абхазской армии. Особый отдел сыграл важную роль в поддержании дисциплины в батальоне. У нас разбирался каждый негативный случай, каждый негативный случай получал огласку и обсуждался. В подразделении действовала служба по работе с личным составом – комиссарская служба. Л. А.: Обе службы работали параллельно? В. К.: Да! И особый отдел, и комиссарская служба, и командиры непосредственно, работали с личным составом параллельно. У нас часто были офицерские собрания, на которых обсуждались все ошибки, какими бы они ни были: поведение солдат или боевые неудачи. Обсуждалось все, и делались конкретные выводы. У нас были профессиональные офицеры – офицеры советской армии. По этому мне в этом смысле было легко. Все, что я не знал, я на ходу мог обратиться за помощью и всегда ее получал. Кроме работы служб у нас была введена система наказаний. У нас была своя батальонная гауптвахта и провинившийся, будь он офицер или простой солдат, попадал на эту гауптвахту и выполнял там самую черновую работу. Если на боевых позициях идет бой и в это время кто-то паникует и ведет агитацию паническую, то командир роты мог по законам военного времени… Л. А.: Факты были? В. К.: Слава Богу нет! Л. А.: Приказы были письменными? В. К.: Обязательно! И все они фиксировались в журнале приказов. У командиров рот был мой приказ и они расписывались в том, что приказ доведен до личного состава. Приказ был таков, что за распространение наркотиков, за прочую деятельность в боевой обстановке и за мародерство применить высшую меру наказания. На боевых позициях и здесь, в месте дислокации, мы отрабатывали патрульно-постовую службу, что тоже было элементом поддержания дисциплины. Вырабатывалась целая система паролей, особенно в ночное время суток. Некоторые по забывчивости либо по иным причинам забывали пароли, не отвечали. И были у нас два случая, когда два человека погибли. Сосед соседа фактически убил. Л. А.: Первый полноценный бой армянского батальона был 15 –16 марта… В. К.: Нет! 15 – 16 марта у нас действовала только штурмовая рота в составе штурмовой бригады на верхнеэшерском направлении. Их было всего 53 человека во главе с Дашьян Левоном. Воевали красиво, воевали хорошо. Этот бой был нашей первой ласточкой, когда армянское подразделение себя сумело проявить в полной мере. Л. А.: Общее число бойцов в батальоне в то время было какое? В. К.: До пятисот человек… Л. А: Это было полноценное, полнокровное подразделение. Потому что мы помним, что у нас батальонами назывались подразделения и сорок, и пятьдесят человек. В. К.: У нас было штатное расписание, подготовленное министерством обороны, и по нему мы набирали людей. За время боев у нас на позициях побывало раза в три больше людей. Подразделение было все же добровольческим, брали мы туда не двадцатилетних… и пятидесятилетние были и старше… У кого-то здоровье подводило, кто-то по личным причинам уходил в тыл… получалось так, что приходит человек, повоюет два – три месяца, потом заболел или в семье что-то случилось, и на месяц ушел. Л. А.: Как на работу ходили… В. К.: В принципе, да… Хотя эта ситуация дисциплину несколько нарушала! Но состояние населения было таковым, что приходилось с таким положением вещей мириться. Людям элементарно надо было кормить семьи! Получалось, что человек месяц – два воевал, потом сдавал оружие, шел помогать семье, работал, потом снова возвращался в подразделение. ЛА: Значит, впервые батальон заявил о себе в марте? В. К.: Не батальон – добровольческая штурмовая рота из 53 человек. Все были добровольцами! Они шли под именем батальона, но все же это была рота. До этого наши части и в январском наступлении участвовали, но тогда батальона еще не было. Л. А.: Помните фразу министра обороны о том, что если бы все действовали, как лучшие, то Сухум был бы взят в марте? Было мнение такое, что когда говорили о лучших, то говорили о бойцах армянского батальона… ВК: Я не думаю, что это так… Л. А.: Вы скромничаете, а я слышал эту же фразу именно о ваших бойцах! Не надо скромничать! В. К.: Понимаете… Мы наступали! В марте мы наступали… Дух был, и другие подразделения воевали не хуже! Может быть не лучше, но точно не хуже. Единственная наша проблема в то время заключалась в слаженности действий. Не было у нас слаженности! Не было высших командиров, не было опыта большой фронтовой операции. Мы же армию создавали на ходу, на ходу обучались. Обучались той же слаженности… Как оркестр, где каждый инструмент играет одну симфонию. Но такой слаженности в короткие сроки нам добиться не удалось. Время показало, что именно из-за неслаженности действий бой не оказался завершен таким образом, каким хотелось бы. А дух наш так и не был сломлен – мы наступали! Л. А.: То есть, в принципе, неудача этого наступления не повлияла на решимость освободить Абхазию? Я не зря спрашиваю! Наши оппоненты часто говорят о том, что после мартовского наступления в рядах абхазской армии царила паника, части были разгромлены и бежали, и грузинская армия могла чуть ли не пройти без боя до Псоу. ВК: Это смехотворные высказывания! Местное население – сухумчане нам рассказывали, что если бы прессинг продлился еще хотя бы пару часов, то город был бы взят. Враг уже начинал бежать, и город был почти пуст. Увы… Я еще раз повторю, что из-за неслаженности действий наступательный порыв был сорван. В марте мы были очень хорошо подготовлены технически, вооружены тоже были хорошо. Но части шли, как говорится, кто в лес, кто по дрова… Действия не были отлажены, фланги не были сработаны… Не было налажено взаимодействие. Если бы с взаимодействием было бы все нормально, то положению грузин я бы не позавидовал! Это уже потом проводились учения, маневры по отработке тактики наступательных действий, взаимодействия, а тут у нас не было просто времени подготовиться. А насчет того, что мы были деморализованы… Представьте себе, вы деретесь и уже одерживаете верх, но у вас не хватает дыхания для последнего удара. Мы не чувствовали себя побитыми, дух был! Мы наступали, был дух охотника, драчуна… Сейчас, когда грузины уже отдышались от всего этого и душа из пяток обратно вернулась, они могут такие вещи говорить, что мы были деморализованы и прочее… Да! Потери были горькие! Более 300 человек мы потеряли по всей бригаде, была куча раненых, но деморализации не было! Наоборот… Те, кто вернулись тогда, говорили, что им бы еще одну такую же роту в поддержку, чтобы вовремя раненых вынести и заменить в строю штурмовавших ребят, то мы бы дальше пошли. Речь об этом. Надо было немного поддержки ребятам! Чуть-чуть не хватило дыхания… Л. А.: Какая история у этой знаменитой красной ленточки в погоне бойцов армянского батальона? В. К.: История очень интересная. Перед сентябрьским наступлением я вызвал комиссара батальона и своего ординарца и сказал им, что у нас должны быть знаки отличия. Но об этом знаке знаешь ты и мой ординарец. Ни я, ни кто другой в подразделении и за его пределами знать больше о нем не должны. Если кто узнает, то горе комиссару и ординарцу. Тем более, враг не должен знать! Было перемирие, люди ходили в ту и другую сторону, могли пойти и сказать, что армяне идут с такими-то знаками отличия. За полчаса до наступления, когда я готовился сесть в “бобик”, мне принесли и повязали красный бантик. Комиссар говорил, что, мол, всех вас в пионеры приму! Хотя потом я узнал, что на восточном фронте у некоторых подразделений тоже были красные ленточки. Л. А.: У десанта, который высаживался в Тамыше, тоже, кажется, были красные ленточки… В. К.: С нашей ситуацией это никак не связано. Этот момент отрабатывали комиссар и ординарец, они пронаблюдали за другими подразделениями и за полчаса до времени “Ч” наш батальон получил красные ленточки. Так что история такая… Л. А.: Какую роль во время войны сыграла или не сыграла Армения, Нагорный Карабах, может быть какая-нибудь диаспора в судьбе армянского батальона? В. К.: Говорить о помощи Армении или Нагорного Карабаха я думаю не следует по многим причинам. Да, действительно, какая-то помощь поступала, но говорить об этом мы не будем. Это дело политическое… Да, морально Армения с нами, морально Нагорный Карабах с нами, но у них своих проблем хватает, и вмешивать их в нашу с грузинами разборку не следует. И так им там туго… Диаспора помогала очень сильно! Российская диаспора поставляла питание, обмундирование, у нас была бухгалтерия своя, и помощь российской диаспоры была значительной! И из ближнего и дальнего зарубежья диаспора помогала… Не будем уточнять откуда, но армянская диаспора нам помогала! Л. А.: Вернемся к 1993 году. На утверждения грузинской стороны о том, что армяне взяли в руки оружие в тот момент, когда якобы было понятно, что перевес сил на абхазской стороне, вы ответили. Очень неприятная тема для армян Абхазии – события, происходившие уже после освобождения Сухума. Некоторые грузины прямо обвиняют ваших людей – бойцов армянского батальона в уничтожении грузинского населения города. В. К.: Кошмар! Л. А.: Да! При этом оппоненты ссылаются на якобы существующие видеоматериалы. Дело в том, что я знаю, кто снимал армянский батальон, и на этих кадрах есть часы боев, но нет и секунды зверств. Был ли еще человек, который мог подобное снять? В. К.: Вы говорите про Майромяна? Да, он один снимал… Я вам скажу одно: то, что мы защищали мирное население, и это однозначно! Тут независимо даже он грузин, абхаз, армянин, русский… мы с гражданским населением не воевали! Гражданское население во время непосредственного боевого контакта страдало, это безусловно. Страдали и грузины, и армяне, и абхазы… Страдали все, кто там жил! Люди страдали и от нас, и от грузин. Во время боя разобраться, в кого стреляешь, невсегда получается. Снаряд летит и не разбирает национальности, фамилии, рода и племени. Война есть война! Не мы ее начинали и, я думаю, что в том, что страдает во время боя мирное население, виноваты обе стороны. Я не знаю таких случаев, чтобы мирное население собирали и целенаправленно уничтожали. Л. А.: Можно остановиться на этой теме подробнее? В. К.: Подробнее? Ну, к примеру, когда мы уже пришли на вокзал, начальник тыла обратился ко мне с информацией о том, что к нам в руки попали склады с продовольствием – мукой, сахаром и прочим… Я не могу точно сказать, сколько там тонн продовольствия было, но наш начальник тыла Сергей Зебелян обратился ко мне с вопросом, что делать с запасами. Я подозвал особиста своего – Гунба Игоря, и им обоим приказал собрать местное население, которое практически голодало, и все это было роздано гражданскому населению. Я видел очередь… Мне некогда было самому заниматься этим вопросом, так как мы занимались последующими боевыми операциями, а очередь огромную эту я видел. Хотите второй пример? Во время боя Рогонян Ваган вывел человек сто мирных жителей из-под обстрела. Я не могу сказать, кто были они по национальности, но такой случай был. Мирных жителей переправили через Гумисту в Эшеру, и я сам видел этот караван людей. Опять говорю, мне этим заниматься было некогда. Когда сказали, что скопление людей там… Они могли попасть и под наш огонь, и под грузинский, и вот Рогонян Ваган, фактически рискуя своим подразделением, вывел этот караван людей числом около ста человек по объездной дороге на гумистинский мост, и их отправили в тыл. Скорее всего, там были и грузины, хотя мы не разбирались… Это было гражданское население с детьми, стариками, женщинами, и группа вывела их из-под огня. Л. А.: Есть такие рассказы, не знаю, насколько они правдивые, что комбат армянского батальона, передвигаясь по Сухуму, встретил бойцов с красными лентами и узнал, что они не бойцы армянского батальона, которые себя только выдавали за бойцов “Баграмяна”. Было такое? В. К.: Да! Было такое, и неоднократно, и не только по городу Сухуму, но и по Гульрипшскому району, и по Очамчирскому. Это некоторые мародеры цепляли ленточки… Был случай, когда тот же Ваган Рогонян останавливает машину, там сидят люди, задаем вопрос: кто такие. Тот отвечает, что он из армянского батальона. Ну, Ваган спрашивает его: кто же там командир, расскажи… А я стою тут же рядом. Мой ординарец стоит и командир взвода… Он называет мое имя, утверждает, что он чуть ли не мой родственник. Мы его не убили, но пару раз прикладом по спине он получил. Л. А.: И вот из таких моментов складывается негативная картинка. Я понимаю, что батальон потом был переброшен в Гали и там воевал, а что творилось сзади под прикрытием его имени? В. К.: Ну, что сказать? Дело в том, что всегда существуют первые эшелоны, вторые, третьи… Это на любой войне так, и если грузины говорят об этом, то можно противопоставить то же самое. Любая война - это грязь! Есть люди воюющие, которые на передовой и заняты войной. Бойцу некогда заниматься грабежом, некогда занимать дома, некогда тащить телевизоры и холодильники… И грузины сами об этом хорошо знают! Некоторые из их бойцов воевали, а другие в тылу занимались грабежами.. Л. А.: Официальная Грузия сегодня говорит не о грузино-абхазском конфликте, а о грузино-российском конфликте. Понятно, что проиграть малому народу войну стыдно! Теперь ходят разговоры о том, что это русские воевали, русские самолеты бомбили, а абхазская сторона шла, как вы говорите, вторым и третьим эшелоном… Говорят о сотнях погибших российских десантников во время штурма города… В. К.: Смешно! В нашем подразделение добровольцев… казаков… Л. А.: Русских? В. К.: Да! Русских было у нас человек пятнадцать. Из них человек семь - восемь погибло. Люди были беспокойные, лазили в погреба, принимали… Русские ребята - хорошие бойцы, но любят поквасить! Пришлось их остановить, чтобы потом не сказали, что мы русских вперед кидали, а сами за их спинами скрывались. Однажды пришлось силой тащить в укромное место, чтобы они отоспались. Но это были далеко не спецназовцы, а простые ребята-добровольцы со всех концов России. Но то, что какие-то десантники за нас воевали… извините, подвиньтесь! Нам никакие спецназовцы не приходили и не помогали. Исключено! При взятии Совмина нам в подкрепление придали 32 кабардинца – кабардинский взвод. Очень достойно ребята воевали! Л. А.: Это была разведгруппа? В. К.: Нет! Их в усиление нам придали… В усиление пехоты… В разведчиках мы не нуждались. У нас была своя разведгруппа. В принципе, в городе разведгруппа нам не понадобилась. Я их использовал просто как пехоту. В подразделениях было очень много людей, которые отлично знали город, и разведка нам не понадобилась. Л. А.: Теперь самое неприятное! Я недавно был в Сухуме и попросил показать мне маршрут, которым пробивался армянский батальон. Так вот, мой гид показал мне этот маршрут и с ужасом рассказывал о том, что армяне использовали огнеметы и сожгли все. Сказал, что там, где прошел армянский батальон, даже живой кошки не осталось! В. К.: На этот вопрос я уже ответил. Разрушений там, где мы прошли, не больше, чем в других районах… Ранцевых огнеметов у нас не было. У нас были “шмели”… Если противник сидел в доме, то, конечно, он уничтожался! Да, от действия “шмеля” загорается дом и падают стены, но сказать, что мы целенаправленно уничтожали дома, нельзя. Мы действительно наводили ужас на врага… Один раз против нас было брошено спецподразделение грузинской армии в Нижних Яштухах. Где-то полтора дня мы не могли пройти вперед. Мы их держали в полукольце… Там есть недостроенная поликлиника… Полтора дня их долбили, в полукольце держали, но пройти не могли. И тогда мы применили хитрость. Мы заправили гранатометные снаряды Би-58 – это химикат для поливки мандарин. Л. А.: Такое возможно? В. К.: При умении безусловно! Мы их просто обманули… На одном участке я поставил до 20 гранатометов и “шмелей”, ПТУР был… И в одном месте мы все это выстрелили. Шум был, конечно, страшнейший! По нашим данным грузин там было человек 150. Они были в полукольце, но место для отступления я им оставил, чтобы уменьшить свои потери. Так вот, когда мы эту операцию провели, а было это уже под вечер… Уже сумерки были… И нам повезло, они просто сбежали оттуда! Утром я пустил туда разведчиков, и там уже никого не было. А на следующее утро грузинское радио сообщило, что абхазская сторона применила химическое оружие, хотя были применены химикаты сельхозназначения. Горели дома? Безусловно, на нашем участке несколько домов и сгорело, но это не были специальные поджоги. Вечером, когда войска отмечают линию обороны, стреляют трассерами… В этом случае, если трассер попадет в занавеску, – пожар обеспечен. Я совершенно недавно был на местах боев и думаю, что ужасы сильно преувеличены. Как обычно, когда прошли бои… Л. А.: Потом вас перебросили в Кодорское ущелье? В. К.: Это уже после того, как мы на Ингур вышли. Мы были в Отобая, а затем нас перебросили в Кодорское ущелье. Л. А.: Тоннели вы брали? В. К.: И тоннели, и Лату… Л. А.: Каковы были потери батальона в Кодоре? В. К.: На латском направлении у нас на самом деле были потери. Они почти сравнимы с потерями, которые были при освобождении города Сухум. 4 человека мы потеряли, когда проводили разведку боем. Это была разведгруппа, их вычислили, и ребята бились до последнего. Мы прощупывали передний край, и разведгруппа углубилась в расположение противника, и мы потеряли с ними связь. Что-то случилось с рацией… Хотя я видел, как они вели больше суток бой, но живыми никто не вышел. Мы их потом уже на Ингуре обменяли… Один был латский… Можно было пойти на помощь, но мы плохо знали местность, да еще и без связи идти на помощь я не рискнул. Пришлось, увы, пожертвовать ими… Свою задачу эта разведгруппа не выполнила… Но геройски погибли! Отбивались долго, и у сванов тоже жертвы были большие. Потом уже после взятия Латы я расспрашивал местных жителей… Потом еще 12 человек потеряли по глупости. Ребята сели на “бобик” и заехали за линию фронта, машина наскочила на мину, и все погибли. Л. А.: То есть в результате непосредственного контакта погибло только четверо? В. К.: Да! Л. А.: А с кем в Сванетии столкнулись? Я так понимаю, что армия грузинская была уже деморализована и бежала? В. К.: Да, в Лате была оборона. И взятие Латы - это не только наша заслуга. Там огромную работу провел Джикирба Рауф – командир бригады нашего направления. Во взятии Латы огромную роль сыграла восточная группа войск. Практически с первого артналета все огневые точки противника были уничтожены. Поэтому при взятии Латы мы прошли фактически парадным маршем, у нас потерь не было. Эти потери были уже потом. Был один ранен – на мину наступил, да и то на свою. И у востчоников тоже потерь не было! Мне трудно говорить об организованном сопротивлении сванов. Единственное, что я слышал, когда находился в КШМ-ке у комбрига и уже отдал команду идти вперед, это сваны кричали по рации: “Братья- абхазы, остановите армян и чеченцев, мы с вами договоримся!” Это я слышал. Так что об организованном сопротивлении сванов речь не идет. Возможно, они организованно бежали, хотя и это подтвердить не могу, так как все свои орудия и боеприпасы они бросили. Мы тогда две “шилки” взяли, минометы, несколько пушек, танк… Наши ребята трупы из этого танка вытащили и поехали на их же танке. Короче, они все побросали и ушли. Л. А.: А правда, что вы в Сухуме подбили лично два танка?! В. К.: Это миф! Один танк подбил Маркарян Геворг, второй - Гунба Игорь ПТУР-ом вывел из строя, и еще две БМП подбили. Я никогда в танк не стрелял лично, да это и не мое дело было. Ни разу такого не было, чтобы я с гранатометом в руках оказался напротив танка. Л. А.: А по какой причине Кодорское ущелье не взяли до конца? В. К.: После взятия Латы можно было через пару дней брать. Кстати, мы почти это сделали. Мы сначала остановились на Максимовке, это Верхняя Лата, затем провели разведку и прошли к населенному пункту Копчара… Никакого труда взять Кодор не составляло, видимо, вмешалась политика, а мы выполняли приказы! Проблем взять Ажару и дойти до Сакена не было никаких. Л. А.: Помните, в июле было заключено соглашение о прекращении огня и выводе грузинских войск? Как оно соблюдалось сторонами? Была ли грузинская техника выведена? Когда 16 сентября вы начали операцию по освобождению Сухума, вы почувствовали, что техники стало меньше? В. К.: Нет, конечно! На второй же день Рогонян Ваган из зенитки подбил МТЛБ, которая, к сожалению, сгорела. Л. А.: То есть технику грузины не вывели? В. К.: Нет! Откуда бы взялись те три танка, которые мы подбили и захватили? Просто они оттянули технику немного назад с фронта. Помните, тут Шойгу был с наблюдателями? Мы свои войска отвели, бронетехнику отвели… А они и не собирались этого делать. Мы же за ними наблюдали! Ночью приходили танки на позиции, а под утро уходили. Опытные бойцы знают, где тарахтит трактор, а где танк, и какой дымок пускает танк или БМП, а какой - трактор! Л. А.: То есть вы столкнулись с организованной обороной? В. К.: Конечно! Единственное, что наступательный порыв был настолько сильным, что в первые часы мы их смяли, и наши позиции перемешались, и артиллерия их работать просто не смогла. Нам в этом смысле повезло! Хотя артиллерия у них была очень сильной и работала очень грамотно. Возможно по той причине, что у них в Тбилиси училище есть… А в этот момент они не знали даже, где передний край, и во избежание обстрела своих они в первые часы артиллерию по наступающим не применили – били в основном по тылам, откуда шло подкрепление. По этой причине у нас потери были минимальные, хотя мы и наступали! Бои были контактные, иногда доходило до рукопашных боев… Ну и наступательный порыв у нас был очень сильным. Мы для себя решили: или прорвемся или не вернемся! У нас перед наступлением было офицерское собрание. Нам уже осточертело сидеть в окопах, и дух солдат был настолько на подъеме, что мы чувствовали, что в любом случае мы победим! Мы были уверены, что этот крупный бой будет у нас последним. Ведь на штурм от всего подразделения шла только половина – двести семьдесят с лишним человек. Это были особо отобранные люди! То есть пошли люди, которые решили, что ничего им не мешает… Ни живот не болит, ничего! Мы друг другу дали слово, что мы вот так вот организовано, плечом к плечу пройдем! А потом подошло еще в два раза больше людей, но это уже на втором этапе… Первым всегда трудно! Психологический барьер перейти… У нас уже начиналась окопная болезнь, мы больше трех месяцев сидели в окопах, это когда идишь за бруствером и ловишь врага на мушку. А тут надо было встать и идти грудью под пули. Вот тут и показала ситуация, у кого стальная пружина внутри. Ну и другой момент: вся армия на тот момент была уже слаженной, было налажено взаимодействие частей и подразделений, не теряли соседей, не путали фланги, связь работала, как часы во всех подразделениях, снабжение боеприпасами работало, санитарный взвод работал, и убитых и раненых быстро выносили. Вчерашние учителя, колхозники научились воевать! В этом порыве невозможно было проиграть! Раненые и те шли вперед и отказывались уходить в тыл. Л. А.: Правда ли то, что под конец войны против нас воевали в основном местные грузины, а вся остальная грузинская армия ушла? В. К.: Не знаю… Не могу сказать… Л. А.: Но вы же проводили радиоразведку? С кем приходилось сталкиваться? В. К.: Не могу сказать… Не знаю… Единственное, что могу вспомнить, это то, что когда мы стояли на Гумисте, то против нас действовали два батальона гвардии Каркарашвили… Л. А.: Это национальная гвардия? В. К.: Да, это национальная гвардия, и их по какой-то причине кидали только против нас. Когда мы имитировали атаку, из полка Каркарашвили их кидали против нас. Может, после того, как в мартовской операции наши ребята показали себя, пройдя по их позициям и не оставив камня на камне. А когда брали Шрому, то против нас бросили уже три батальона этого полка национальной гвардии! Л. А.: Против одного батальона они бросили три батальона? В. К.: Да, против нас бросили полк! Это, конечно, заставляет гордиться своими бойцами… Приятно! Меня в тот день контузило… Мы проводили имитацию атаки, и я на НП засекал огневые точки. Буквально каждый мандариновый корень на той стороне в нас стрелял! Вот этой имитацией атаки мы оттянули на себя три батальона противника, и была взята Шрома. Комбриг Килба уже после взятия Шромы во время разборов нам сказал, что мы выполнили задачу блестяще, оттянули на себя три батальона Каркарашвили. Более того, мы у них и радиоигру выиграли и провели имитацию атаки по всем канонам советской воинской школы – подразделения в наступлении. Противник был в ужасе, мне так кажется, так как все у них стреляло… Все дома на наших передних позициях грузины расколотили артиллерией, минометами… Даже я был в таком укромном месте – на НП, все равно умудрились меня контузить! Я два дня желтый ходил… Л. А.: Насколько обоснованным было участие армянского подразделения в войне под армянским государственным флагом? В. К.: Обоснования не было! Армяне захотели армянский флаг повесить, кто бы нам это смог запретить сделать? Кстати, у нас был и абхазский флаг – флаг части! Чеченцы под чеченским флагом были… Хотя мы - сугубо армейское подразделение вооруженных сил Абхазии… Ну, хотели армяне под армянским флагом ходить, никто не был против. Грузины задавали этот вопрос армянскому руководству, говорили о том, что армянские войска воюют под армянским флагом. Им ответили, что не могут запретить кому-то там носить армянский флаг… Здесь никому и в голову не приходило сказать что-то типа "уберите это флаг"! Л. А.: В вашем подразделении воевали, грубо говоря, простые крестьяне – люди от сохи. Получается ли, что при некоторой подготовке крестьянин воюет неплохо? В. К.: Ген воинственности достался нам от предков. Крестьянин хорош тем, что он не вникает в вопросы большой политики, не разглагольствует. Если крестьянин знает, что его землю отнимают, если он это почувствовал всей душой, то кому угодно глотку он перегрызет. Человек, оставивший мотыгу, страшен! Помните понятие “дубина народной войны”? Я больше чем уверен, что если бы грузины защищали бы свою землю где-нибудь в Кахетии, то их крестьяне воевали бы ничуть не хуже. Но грузинскому парню из Тбилиси воевать здесь было не за что, он не хотел умирать на абхазской земле. По этой причине они и проигрывали в моральном отношении в первую очередь. Л. А.: Вам как командиру лучше других видно было, как в боевой обстановке действуют крестьяне и интеллигенты? В. К.: Хотя я и сказал, что крестьяне воевали лучше, безоговорочно выполняют команды, но, безусловно, почти весь офицерский состав был набран из представителей интеллигенции. И среди интеллигенции и среди крестьян есть и храбрые и менее храбрые… То, что под пули полез - это уже показатель! Были из крестьян самородки – командиры подразделений и офицеры. Мне трудно делить на интеллигентов и крестьян. Легче поделить на городских жителей и сельских. Городские более склонны к философствованию, к обсуждению команд. А в боевой обстановке приказ надо не обсуждать, а выполнять! Когда есть время, можно и обсудить, но когда идет бой, то обсуждать нельзя. Обсуждение приказов чревато последствиями, промедление смерти подобно. Крестьянский сын в этой ситуации не задумывается… В этой ситуации крестьянин менее подвержен эмоциям и менее подвержен философствованию. В такой ситуации крестьянин предпочтительнее… Л. А.: Как вы оцениваете сегодняшнее положение армянской диаспоры Абхазии? Складывается ощущение, что община как-то слабо участвует в политической жизни страны. В. К.: Дело в том, что армянская община у нас разная. Она характеризуется некоторым расслоением по принципу так называемого “разделения труда”. Община менее активна сегодня по той причине, что исторический момент таков, что боевые действия закончились, люди заняты бизнесом, в политических органах и в различных властных структурах мы представлены достаточно, и нет ущемления интересов членов общины. Может, на некотором бытовом уровне ущемление и присутствует, но оно не обошло стороной и самих абхазов. А ущемления прав и свобод нет! Л. А.: То есть, вы считаете, что исчезла угроза и, благодаря этому, снизилась активность? В. К.: Совершенно верно! Л. А.: Но последние события, которые имели место весной… В. К.: Вы говорите об “Амцахара”? Л. А.: Я говорю о напряженности внутренней обстановке в Абхазии. Бурлила вся страна! В. К.: Вы знаете Конституцию Абхазии. Речь идет о предстоящих выборах Президента. Я стою на следующей позиции: раз президентом может быть гражданин исключительно абхазской национальности, наше дело проявить свою позицию в тот момент, когда будут проходить выборы. К этому мы обязательно будем готовить всю нашу общину, проведем определенную работу, выберем себе кандидата и его поддержим. Л. А.: А почему диаспора соглашается с неконституционной статьей, которая противоречит статье, в которой говорится о том, что Абхазия – демократическое государство!? В. К.: Абхазия находится в такой ситуации, что, на мой взгляд, абхазский этнос должен сам начертать свою судьбу. Абхазский этнос имеет такое право! Это освобождает нас от моральной ответственности за некоторые ошибки, которые могут носить исторический характер. Абхазскому народу мы поможем всегда! Абхазский народ должен сам себе определить путь! А насчет статьи в конституции, то ее обязательно изменят... Л. А.: Спасибо большое, Вагаршак Арамович! Удачи и успехова Вам! С наступающим праздником!

-

Мифология духовных кастратов Поражение Азербайджана в агрессии против Республики Арцах в 1991-1994 годах Баку с лихвой компенсировал мифами, повествующими о «мужественной» и «героической» борьбе безоружных и неподготовленных азербайджанских пастухов и крестьян против хорошо вооруженных армянских боевиков. Снятый А. Невзоровым фильм «Геранбойский батальон» как раз призван был подтвердить этот миф. Со временем миф о благоухающих теплой овчиной «мужественных» пастухах Азербайджана обрастал новыми «подробностями», призванными объяснить военные неудачи семимиллионного на то время Азербайджана в агрессии против молодого армянского государства, население которого не превышало 150 тысяч человек. Модернизированные мифы Азербайджана «приплюсовали» к Армии обороны Республики Арцах многочисленных… африканцев, завербованных армянами диаспоры для войны против Азербайджана. Миф о воюющих в Арцахе неграх, однако, просуществовал недолго: кто-то в Баку догадался, что африканцы не смогли бы успешно воевать в горах Арцаха. И тогда в обиход были запущены новые мифы, в которых «негры» были «обелены», а их курчавые волосы заменены на русые. Словом, в своих неудачах новые мифы Азербайджана обвиняли русских. Надо сказать, что родившиеся после подписания соглашения о прекращении огня мифы о том, что в Арцахе вместо армян воевали русские, живут до настоящего времени, а их главными распространителями является не неграмотная масса населения, а первые лица Азербайджана, в том числе и президент этой республики Ильхам Алиев. Живучести мифа о русских в Арцахской войне способствуют и многочисленные журналисты Азербайджана, видящие в его распространении свой основной патриотический долг. Мифы о русских солдатах в Арцахе преследуют несколько целей, в том числе: «объяснить» поражение в предпринятой агрессии и… сигнализировать Западу о готовности Азербайджана окончательно порвать с Россией после решения проблемы Республики Арцах. Азербайджан волен, конечно, проводить свою политику, нас в данном случае больше интересуют мифы закавказских турок об Арцахской войне. Евгений Баранец, автор фундаментальной книги «Генштаб без тайн», раскрыл некоторые детали источников вооружения вооруженных сил Азербайджана в самом начале агрессии. «Еще более внушительным у Азербайджана было превосходство над соседними республиками по запасам боеприпасов. Их у него было больше, чем у Армении и Грузии вместе взятых. На его территории находились 1 стратегический, 2 окружных и 3 дивизионных склада боеприпасов. На стратегическом складе в Килязи было свыше 7200 вагонов, на окружных складах в Агдаме и Насосном - примерно по 1100 вагонов на каждом из дивизионных складов (Гюздек, Гянджа, Ленкорань, Нахичевань) – по 150-200 вагонов боеприпасов. В общей сложности – свыше 11000 вагонов». О боеприпасах на территории Армении Баранец пишет: «Если заглянуть в архивные документы Генштаба 1991-1992 годов, то легко убедиться, что шифровок из штаба 7-й армии о вооруженных нападениях на наши базы и склады с оружием в Армении поступало заметно меньше, чем из других закавказских республик. Хотя армяне считали себя обделенными. На территории республики находились 3 дивизионных склада со снарядами, бомбами, гранатами и патронами (около 500 вагонов)». Уточню, на территории Армении было складировано 489 вагонов боеприпасов. Добавлю также, что 8 апреля 1992 года один из этих складов, расположенный в селе Балаовит, был взорван, в результате чего были утеряны 143 вагона боеприпасов. Что означают приведенные цифры, раскрывает сам Баранец, кадровый офицер, служивший в начале девяностых в Генштабе СССР, а затем России. Он считает, что вооруженным силам Азербайджана «хватило бы и 1 тысячи вагонов, чтобы в течение года вести ежедневные боевые действия высокой интенсивности». Об этой тысяче вагонов мы еще поговорим, а пока приведем опубликованные цифры доставшейся Азербайджану военной техники. В. Баранец пишет: «В Азербайджане в конце 1992 года было: танков - 325, боевых машин пехоты - 344, 78 боевых машин десанта, 38 разведывательных, 329 бронетранспортеров и бронетягачей. Артиллерия: 343 гаубицы и самоходных артиллерийских орудия, 63 реактивных установки «Град», 52 миномета. ВВС: 35 истребителей МиГ, 7 фронтовых бомбардировщиков, штурмовик Су-25 и 52 учебно-боевых самолетов Л-29, 18 ударных вертолетов МИ-24 и 15 военно-транспортных. ПВО – до 100 зенитно-ракетных комплексов». Возвращаясь к тысяче вагонов, Voskanapat.info впервые публикует документ, в котором указаны обстоятельства захвата ОМОН Азербайджана окружного военного склада в Агдаме (ныне – Акна). Разъясним, что один вагон боеприпасов к стрелковому оружию, это, в зависимости от калибра, в среднем составляет один миллион патронов; один вагон реактивных снарядов – примерно 500 выстрелов, один вагон артиллерийских боеприпасов – около 650 снарядов. Всего ельцинская Россия передала Азербайджану 11 тысяч 72 вагона смертоносных боеприпасов. Тяжелой бронетехники Азербайджан получил в наследство от СССР в три с половиной раза больше, чем Армения. Отметим также, что Силы Самообороны Республики Арцах в конце 1991 года приобрели бронетехнику, о чем свидетельствует сохранившаяся в нашем архиве сводка МВД Азербайджана, соответствующий фрагмент которой мы публикуем. Данные документы интересны еще и датами. Силы Самообороны Арцаха овладели стрелковым оружием и бронетехникой в декабре 1991 года, а в феврале 1992 года использовали это оружие для деблокады Арцаха, подавления огневых точек в Ходжалу (ныне – Иванян) и уничтожения окопавшихся там незаконных вооруженных формирований. Именно наличие у армянской стороны трех БМП и стало основой для мифа о том, что в подавлении огневых точек в Ходжалу принимали участие бойцы дислоцированного в Степанакерте 366-полка СНГ. С другой стороны, нельзя не обратить внимания на тот факт, что азербайджанская сторона захватила окружной склад боеприпасов в Акне за трое суток до операции по уничтожению незаконных азербайджанских бандформирований в Иваняне. Из сведений нашей разведки, а также многочисленных азербайджанских источников, известно, что в то время в Акне было сосредоточено до 35 тысяч вооруженной до зубов азербайджанской аскерни, получившей боеприпасы, достаточные для «ежедневных боевых действий высокой интенсивности» для всех вооруженных сил Азербайджана. Как распорядилась азербайджанская аскерня огромным количеством боеприпасов, хорошо известно. Отметим лишь, что спустя полтора года после захвата Азербайджаном в Акне тысячи ста вагонов с боеприпасами, победоносная Армия обороны Арцаха освободила этот город от пришлой аскерни. Без негров, русских и представителей иных рас и народов. Добавим также, что к моменту подписания соглашения о прекращении огня в мае 1994 года, по некоторым видам военной техники Армия обороны НКР превосходила Азербайджан. Все эти годы вооруженные силы Азербайджана щедро делились с Армией обороны Арцаха полученным от СССР «наследством». Возможно, в Баку уже тогда готовились к мифотворчеству, наподобие того, как в Италии XVI-XVIII веков кастрировали мальчиков с целью подготовить из них оперных певцов – «сопранистов». Современная азербайджанская мифология является творчеством пораженцев и духовных кастратов.

-

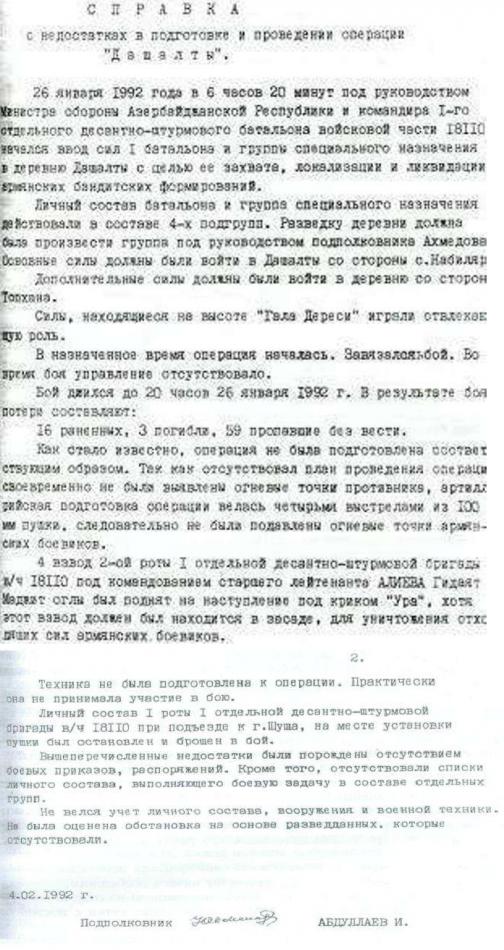

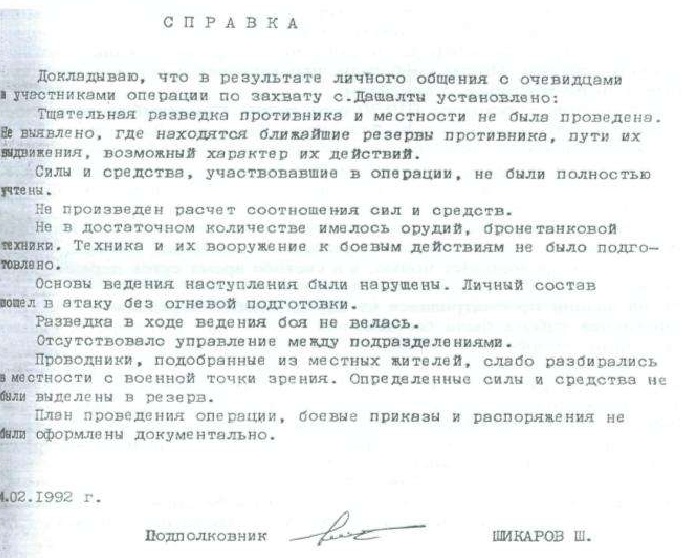

Как становятся героями Азербайджана Мы не раз уже писали о блестящей победе защитников приютившейся в ущелье под Шуши армянской деревни Каринтак над напавшей на село азербайджанской аскерни. Это был один из первых ярких успехов армянского оружия. Потом будут громкие победы, в том числе и ликвидация огневых точек и уничтожение окопавшейся в Иваняне (Ходжалу) незаконных азербайджанских вооруженных бандитских формирований, освобождение Шуши, воссоединение с «материковой» Арменией, изгнание из армянских районов подразделений вооруженных сил Азербайджана и реинтеграция этих районов в Республику Арцах. Однако даже в этом ряду впечатляющих побед и достижений оборона Каринтака, переименованного закавказскими турками в «Дашалты», стоит особняком. В первую очередь потому, что профессионально подготовленным азербайджанским отрядам противостоял оставивший в сторону мотыгу и лопату и взявший в руки автомат армянский крестьянин. Победа была впечатляющей: азербайджанская сторона бежала из Каринтака, усеяв склон горы трупами 136 аскеров. Будь в руководстве Азербайджана того времени адекватно мыслящие люди, они уже после этого боя отказались бы от замыслов покорить Арцах. Однако в Баку не нашлось людей, способных извлечь уроки из этого поражения. Азербайджан развязал масштабную агрессию, закономерным итогом которой являются нынешние границы Республики Арцах. Каринтакский бой имел одно интересное последствие: уничтоженный армянскими бойцами подполковник Риад Ахмедов, командир группы разведчиков азербайджанских формирований, был награжден званием национального героя Азербайджана. Это тот самый Р. Ахмедов, что был начисто переигран армянскими крестьянами: «опытный разведчик», он привел аскеров именно туда, где их поджидали предупрежденные о нападении защитники села. При этом Ахмедов разведывал местность и планировал операцию стоя буквально в полуметре от замаскировавшихся армянских бойцов. Сегодня мы публикуем две архивные справки, в которых красноречиво рассказывается о воинском «таланте» Р. Ахмедова и о планах Азербайджана по уничтожению села Каринтак. Справки эти подготовлены в ходе расследования о причинах оглушительного фиаско азербайджанских формирований двумя подполковниками вооруженных сил Азербайджана: И. Абдуллаевым и Ш. Шикаровым. Как видим, министр обороны Азербайджана Таджеддин Мехтиев отправил на «захват» Каринтака не абы кого, а десантно-штурмовой батальон, группу специального назначения, а также роту десантно-штурмовой бригады, по сути, элитные подразделения вооруженных сил Азербайджана. Напавшие на Каринтак отряды использовали артиллерию и бронетехнику (по одному БТР и БМП). В документе указываются потери нападавшей стороны: 16 раненых, 3 погибших и 59 пропавших без вести, однако впоследствии стало известно, что погибших аскеров было 136 человек. Объяснение столь большой разницы дается в самой справке: «…Отсутствовали списки личного состава, выполняющего боевую задачу в составе отдельных групп. Не велся учет личного состава…» Однако, как легко заметить, самые большие нарекание в подготовленной И. Абдуллаевым справке вызвала разведка, вернее, ее бездарное проведение. В справке указывается, что «…своевременно не были выявлены огневые точки противника… Не была оценена обстановка на основе разведданных, которые отсутствовали». Перейдем, однако, к справке, подготовленной подполковником Шикаровым. Легко заметить, что вторая справка мало отличается от первой, и также винит разведку: «Тщательная разведка противника и местности не была проведена. Не выявлено, где находятся ближайшие резервы противника, пути их выдвижения, возможный характер их действий. Разведка в ходе ведения боя не велась. Проводники, подобранные из местных жителей, слабо разбирались в местности с военной точки зрения». Не будем обращать внимания на определения «артобстрел», «операция», «противник» и другие относительно деревни и ее жителей, вынужденных оборонять родные дома от бандитских формирований Азербайджана. Сегодня речь не об этом. Оба подполковника, отмечая массу недостатков азербайджанской аскерни во время проведения «операции» по уничтожению села, тем не менее, более всего винят в поражении разведку. Однако именно командир разведывательной группы Риад Ахмедов был впоследствии награжден звание героя, именем которого сегодня в Азербайджане называются улицы и школы, а 26 апреля 2007 года на российском заводе «Красное Сормово» состоялся торжественный спуск на воду сухогруза проекта RSD17 «Риад Ахмедов». На торжествах по поводу спуска на воду нового теплохода присутствовала его жена – Эльмира Ахмедова. Как представляется, именно в этой особе кроется загадка героизации Риада Ахмедова. Дело в том, что Эльмира Ахмедова, в девичестве – Махмудова, является родной сестрой главы министерства национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова. Для тех, кто пусть даже поверхностно знаком с реалиями Азербайджана, это говорит о многом. Зять Э. Махмудова не может не быть героем, даже если его «подвиг» стал причиной гибели 136 потенциальных убийц. Надо отметить, что в 1992 году Э. Махмудов еще не был министром, и возможности его были слегка ограничены. Это сегодня министр национальной безопасности Азербайджана способен добиться звания героя даже для своего любимого кота – в 1992 году ему мешали приведенные выше справки и, особенно, их составители, способные рассказать правду о «героизме» Р. Ахмедова. Признаемся, дальнейшая судьба И. Абдуллаева нам неизвестна, однако мы можем догадаться о ней по косвенным признакам. 13 июня 1992 года был убит составитель второй справки, подполковник Шикаров Шикар Шукюр оглу. Его смерть вызвала немало кривотолков, ибо произошла при весьма подозрительных обстоятельствах, в районе, где в то время боевые действия не проводились. А менее чем через месяц, 7 июля 1992 года был опубликован указ президента Азербайджана о присуждении Риаду Ахмедову звания национальный герой Азербайджана. Фактически Ш. Шикаров стал, как минимум, 137-ой жертвой на пути награждения Р. Ахмедова восьмиконечной звездой героя Азербайджана. А еще спустя некоторое время убитый Ш. Шикаров также был провозглашен национальным героем Азербайджана. Махмудов всегда предпочитал ублажать родственников своих жертв. Или убивать. Все зависит от степени их строптивости.

-

Курдская идиллия или курдский вызов? Курды — крупнейший в мире этнос, лишенный государственности. Попытки создать свое государство курды предпринимали в течение всего XX века, однако они не увенчались успехом, прежде всего, из-за геополитических проблем и неготовности ведущих мировых игроков способствовать образованию «независимого Курдистана». Временами попытки создать курдское государство имели успех, но лишь в течение короткого времени, например — Королевство Курдистан, Мехабадская республика. Иракские курды в 1970 г. добились от режима Саддама Хусейна номинального признания автономии Курдистана, но в последующий период были физически ликвидированы десятки тысяч курдов, а сам Курдистан «арабизирован». Автономный статус Иракского Курдистана после падения режима Саддама Хусейна укреплялся, и сегодня он имеет все черты независимости за исключением признания де-юре. В настоящее время Курдистан, кроме парламента и правительства, обладает собственными вооружёнными формированиями пешмерга (до 80 тыс. человек), собственную службу безопасности, организованную при помощи израильских инструкторов, несколько спутниковых каналов. В 2005 году построенный под Эрбилем аэропорт обеспечил воздушную связь с внешним миром. В Курдистане действуют до 3800 иракских и иностранных компаний. Это позволило курдам в очередной раз в своей истории замахнуться на создание независимого Курдистана. Параллельно в Ираке обсуждается также идея создания курдско-суннитской конфедерации. Инициаторами такого союза являются лидеры суннитской общины, которые остались практически беззащитными перед нарастающим влиянием шиитов. Предполагается, что президентом нового государственного образования станет Барзани, а правительство сформирует «суннитская фигура». Эта модель вполне укладывается в новую турецкую концепцию перекройки региона. Такой расклад, скорее всего, поддержат США и Саудовская Аравия. Наконец, среди курдской общественности начинают говорить и о третьем варианте, предлагая трезво оценить вариант присоединения к Турции – наиболее жестокому врагу курдского народа. Экономическая почва для этого уже подготовлена. В Турции изготовлено примерно 80% продаваемых в Курдистане товаров, турецкий капитал составляет здесь 70% иностранного капитала. Остается оформить де-факто сложившиеся отношения политически. Учитывая ситуацию в Сирии, сирийские курды также могут поставить вопрос о присоединении их территории к Турции. Сирийский (Западный) Курдистан примыкает к границе Турции и Иракского Курдистана. Тогда у курдов возникнет единое курдское политическое пространство. Некоторые курдские политики говорят, что нахождение курдов в одном государстве облегчит достижение национальных целей. Реализации этой "идиллии" мешает состояние курдского вопроса в самой Турции. Курдская проблема – одна из центральных в турецкой политике. Для Турции существование под боком независимого Курдистана – это сильнейший вызов. Еще недавно даже само слово «Курдистан» было строжайше запрещено, и за его произнесение можно было получить тюремный срок. Курдистан находится на стыке государств региона. Его территория для господствующей на ней силы всегда была важным плацдармом, откуда можно было направлять свои удары по всем направлениям. Не случайно Ататюрк говорил: «При прочих равных условиях битву на Ближнем Востоке выиграет тот, кто будет владеть Курдистаном». Курдистан исторически рассматривался Турцией и Западом как стратегический плацдарм против российского, позднее советского Закавказья. В настоящее время Курдистан имеет важное значение с точки зрения обеспечения интересов НАТО и Турции на Кавказе. Наибольшее значение с военно-стратегической точки зрения имеют Турецкий и Иракский Курдистан. Иракский Курдистан господствует над арабским Ираком. От гор Курдистана до Багдада менее 100 километров. Территория Турецкого Курдистана господствует над остальной Турцией. Это обширное горное пространство открывает выходы к важнейшим военным направлениям региона: на северо-востоке к Кавказу, на востоке – к северо-западному Ирану, на юго-востоке – к Северному Ираку и на юге – к Сирии. Горный рельеф делает контроль над всем Курдистаном крайне затруднительным. Однако исторически города Курдистана контролируются центральными властями государств, в состав которых он входит. Все крупные города Иракского Курдистана с физико-географической точки зрения практически не защищены. Эрбиль находится на высоте менее чем 800 м, Мосул расположен на высоте 223 м, Киркук и Ханекин – на высоте 200–300 м. Таким образом, исторически сложился военно-политический баланс, когда центральные власти контролируют города и крупные населенные пункты, а курдские силы господствуют в горах. Такое положение имеет глубокие корни в культуре и психологическом характере курдского народа, для понимания которых обратимся к курдской армии и военному строительству. Курдские повстанцы традиционно действуют против центральных властей небольшими группами (до 30 человек), имеющими лишь легкое вооружение. Только при осуществлении особых операций несколько подобных групп объединялись в формирования по 200–300 человек. Мелкими группами и отрядами курдские повстанцы действуют довольно успешно. Однако они оказываются не в состоянии проводить операции по захвату крупных населенных пунктов. Несмотря на огромный боевой опыт, навыки управления крупными воинскими формированиями у курдов отсутствуют. Высокая индивидуальная подготовка не гарантирует способность создавать боеспособные воинские части. Курды являются хорошими тактиками, но слабыми командирами бригад и полков и откровенно плохими стратегами. И это несмотря на оказываемую помощь и нефть — еще один геополитический фактор, который мог бы способствовать появлению Курдистана. Аналитики, занимающиеся проблемой нефти и газа, среди трех ключевых регионов, которые в 2012 г. сыграют важную роль, называют также Иракский Курдистан. Прогнозы Геологической службы США говорят о наличии в Иракском Курдистане 40 млрд. баррелей нефти и 60 трлн. кубических футов газа. Здесь находится около 40% иракских запасов нефти. Ранее крупные компании обходили Курдистан, однако в конце 2011 года произошел перелом, и крупнейшая в мире компания ExxonMobil заявила о своем желании приобрести значительные площади для геолого-разведывательных работ на шести участках и активизировала переговоры с правительством Курдистана. После этих событий Иракский Курдистан получил "признание" у инвесторов. В Курдистан ринулись нефтяные компании, уже сообщающие об удачной геологоразведке и начале в 2012 году экспорта нефти. Провозглашение независимости Иракского Курдистана может оказать влияние на Армянство. В Курдистане проживает от 2 до 8 тысяч армян, признанных Конституцией автономии представителями одной из государствообразующих наций. За армянской общиной закреплен депутатский мандат. Правительство заботится об армянских святынях и демонстрирует особое расположение к армянам — второй по численности христианской общине. С усилением в регионе христианского фактора Барзани связывал надежды на возможность окончательного присоединения к Курдистану Ниневийской долины. Курдские правители обещали ассирийцам и армянам создать в Ниневии христианскую автономию. Гораздо сложнее понять, как отразится появление нового государства на интересах Армении. С одной стороны, это будет еще один прецедент обретения автономией независимости, который может быть использован для правового обоснования суверенитета Арцаха. Кроме того, при удачном геополитическом раскладе образование курдского государства может позволить Армении обрести нового партнера в исламском мире. В то же время не может не беспокоить тот факт, что некоторые курдские максималисты, рисуя карту "Великого Курдистана", закрашивают в его цвета почти все исторические провинции Западной Армении. Более того, в составе Курдистана они видят и отдельные территории нынешней Армении. Таким образом, появление независимого Курдистана может стать вызовом, к которому уже сегодня должны готовиться армянские государства.

-

Труды и дни выдающегося ученогоЛеона Орбели Величие, простота, всепоглощающая работа История древней и знаменитой армянской династии Орбели, давшей миру выдающихся ученых – академиков Леона, Иосифа и профессора Рубена Орбели - целая эпоха в истории мировой и отечественной культуры, науки и образования. Исполняется 130 лет со дня рождения крупнейшего физиолога, генерал-полковника медицинской службы, академика Леона Орбели. Ученик первого русского лауреата Нобелевской премии в области физиологии и медицины И. Павлова, Л. Орбели создал новое направление - эволюционную физиологию, основал Институт эволюционной физиологии имени И. Сеченова АН СССР, был выдающимся организатором науки, вице-президентом АН СССР. Леон Орбели создал научную школу, идеи которой успешно развиваются и сегодня. Он подготовил первых физиологов Армении - организаторов кафедр физиологии и биохимии Ереванского государственного медицинского института и Института физиологии НАН РА, носящего его имя. Л. Орбели был не только большим ученым, но и великодушным, добрым и мужественным человеком, готовым помочь всем. Деятельность Л. Орбели проходила в трудные годы борьбы в биологической науке. Он с удивительной стойкостью перенес 40-е годы, когда его авторитет был подвергнут сомнению. Но не отступился от своих принципов, не запятнал имени истинного ученого. Об этом свидетельствуют многочисленные материалы, хранящиеся в Доме-музее братьев Орбели, который стал важнейшей достопримечательностью города Цахкадзора. Приводим отрывки из воспоминаний об академике Л. Орбели его ученицы и сотрудницы Нины Галицкой. "В книжке древних индийских афоризмов сказано: "Высшим благом среди всех зовут знание, его не отнять, оно неоценимо, оно никогда не иссякнет". Этим жил мой учитель, человек, равного которому я не встречала в жизни. Я бы никогда не верила в то, что бывают такие добрые, бескорыстные, правдивые, честные, целеустремленные и разносторонне образованные люди, но, зная своего шефа, я убедилась, что такие люди бывают на земле. В этом человеке сочеталось все — и величие, и простота, и безумная, поглощающая все время работа, и любовь к музыке, танцам, и он не прочь был побыть в компании с молодежью. Еще помню юбилей Леона Абгаровича, когда ему исполнилось 55 лет. Я была аспиранткой научного института им. П. Лесгафта и принимала живейшее участие в организации юбилея... К нам пришли артисты ради Орбели и выступали... Леон Абгарович также был весел и прост. Мы тогда еще трепетали от почтения в его присутствии, а потом постепенно обрели свободу, но все равно всегда испытывали к нему величайшее уважение, но не робость. При нем немыслимы были фальшь, подлость, подсиживание... Он бесстрашно шел хлопотать за несправедливо наказанных в сталинское время своих сотрудников. Все боялись это делать. А он хлопотал, доказывал, что знал человека всю жизнь, ручался за него головой, и даже больше того, мог поехать к высланному. Где найдешь таких бесстрашных прямолинейных людей? Я других не знаю. Все, что исходило от этого доброго человека, дышало настоящим большим теплом... Леон Абгарович всегда отдавал свои деньги всем, кто в них нуждался, и когда он умер, вдова осталась без денег... пришлось продавать библиотеку и кабинет. Тяжелыми были для нас 1936 и 1937 годы... Когда после смерти Павлова Орбели было передано для дальнейшей разработки все наследие Павлова ... с первых же дней ... начались неприятности. Не всем нравилось, что наследие Павлова передали в руки Орбели. Начались какие-то бесконечные обсуждения его деятельности". В своем письме Сталину Ю. Жданов предупреждал вождя о "серьезном неблагополучии" с развитием идей Павлова, о том, что некоторые ученые, в частности, академик Л. Орбели, неправильно развивают павловское учение, требовал "разнести" противников Павлова, к которым причислял и Л. Орбели, "ликвидировать монопольное положение академика Орбели в деле руководства физиологическими учреждениями". Сталин отреагировал на письмо Жданова и полностью принял его оценки и рекомендации. Отвечая Жданову, он писал: "По-моему, наибольший вред нанес учению академика Павлова академик Орбели... Чем скорее будет разоблачен Орбели и чем основательнее будет ликвидирована его монополия, — тем лучше... Теперь кое-что о тактике борьбы с противниками теории академика Павлова. Нужно сначала собрать втихомолку сторонников академика Павлова, организовать их, распределить роли и только после этого собрать то самое совещание физиологов, о котором Вы говорите и где нужно будет дать противникам генеральный бой". Организовать "разоблачение" академика Л. Орбели удалось без труда. Многие сумели "в продуманных выступлениях" вскрыть ошибки Орбели. Ругали лихо, некоторые говорили, что у Леона Абгаровича были вредные тенденции и он специально не развивал учение Павлова... И ничто не спасло Леона Абгаровича в дни тяжелых сталинских репрессий. Он был снят с работы в Физиологическом институте им. Павлова, а также в Военно-медицинской академии... Далее в своих воспоминаниях о Леоне Абгаровиче Н. Галицкая пишет: "Снимают с работы человека. За что? За то, что он отдал всю свою жизнь служению науке, Родине, за то, что он никогда не брал отпуск, всегда сам за все отвечал, за то, что он всем всегда помогал, за то, что он любую уборщицу называл по имени-отчеству и знал имена ее детей и всегда их и всех вообще устраивал в больницы и при этом снабжал деньгами. Сказано было, что он не развивал учения Павлова, а кто же его развивал? Павлов еще на конгрессе физиологов в 1935 году сказал: "Вот мой самый талантливый ученик!.. Павлов представил его к Нобелевской премии за учение о симпатической нервной системе. Не говоря уже о том, что все эволюционное направление в физиологии было создано Орбели. Не говоря о том, что в космос летают благодаря учению Орбели и на дно моря спускаются также благодаря его глубоким, продуманным исследованиям. И вот такого человека держать в опале, так чтобы от него все бежали! Я помню душераздирающую сцену, когда он сидел в зале президиума Академии, а рядом были пустые стулья, никто около него не садился... Прошло время опалы Леона Абгаровича. Он потерял дочь, единственную, любимую и погибшую от облучения радием на своей, тоже любимой, работе. "Мне нельзя впадать в уныние, кто же поднимет внука, он ведь еще крошка?" – говорил Орбели. Прошли тяжелые годы, и в 75 лет устроили юбилей Леону Абгаровичу. Покорители космоса, покорители морских глубин, ученые-физиологи, биохимики, клиницисты - все, все отдавали дань этому ученому и настоящему человеку, и он сиял, как будто не было тяжелых лет опалы. Говорилось много речей, и в своем ответном слове он не забыл никого. И вот прошумел юбилей, и вскоре Леон Абгарович слег. 9 декабря 1958 года его не стало". Пусть воспоминания ученицы Леона Абгаровича Орбели будут еще одним свидетельством светлой памяти, оставленной по себе выдающимся ученым и прекрасным человеком. М. Буниатян, директор Дома-музея братьев Орбели, Г. Мкртчян, старший научный сотрудник Дома-музея братьев Орбели

-

Давайте вспомним Совсем недавно на сайте азербайджанского информагентства Тренд был помещен видеоматериал, в котором искусствовед Эльчин Алибейли "с фактами на руках" убеждал слушателей и зрителей в том, что армяне все украли у азербайджанцев – от музыки до литературы. Думается, названному "искусствоведу" будет полезно вспомнить забытые имена великолепных армянских музыкантов, сыгравших огромную роль в становлении и развитии азербайджанской культуры. Первым музыкантом, исполнявшим на кларнете восточную музыку на Кавказе, был дедушка уже покойного кларнетиста Георгия Агабабова. Дудукист Сергей был призван в царскую армию, где в духовом оркестре научился играть на кларнете и привез его с собой в Баку. А одним из основоположников прогрессивной школы искусства мугама в Азербайджане был кларнетист Каро Чанчоглян. Родом из Ленинакана, он в 50-е годы записал все основные виды мугама на азербайджанском радио, которые исполнялись и хранились в золотом фонде вплоть до 80-х годов прошлого столетия. Это были просто шедевры восточной музыки. Могила Каро долгие годы была местом паломничества бакинских музыкантов. Но записи его сегодня, скорее всего, уничтожены "толерантными любителями музыки", а, может быть, переименованы и присвоены. Вторым гигантом исполнения мугама на кларнете в Баку был Георгий Мартиросов, заслуженный деятель искусств Азербайджана. В 80-е годы у него был свой ансамбль "Гюльшен", который базировался в ДК им. Шаумяна. Его искусство до сих пор считается непревзойденным. После одного из концертов к Георгию на сцену вышел лучший в те годы азербайджанский кларнетист Вели и при всех признался: "Жора, ты самый лучший!". Основоположником исполнения мугама на кяманче в Баку был знаменитый Невтон Григорян, выступления которого чуть ли не каждый день показывали по бакинскому телевидению. Он великолепно играл в ансамбле народных инструментов Азербайджанского ТВ, записал и сольные пластинки. Его "Шюштер" до сих пор исполняется как классика. А чуть позже лучшими стали Борис Керопян и Давид Айриян (ныне живущий в Бостоне). Интересно отметить тот факт, что обычно на правительственных концертах в оркестре играли азербайджанцы, а в записях, в программах ТВ и в документальных фильмах - армяне. Среди гитаристов лучшим исполнителем мугама был Сурен Меграбян, работавший в ансамбле Зейнаб Ханларовой. Сейчас он живет и работает в Лос-Анджелесе. Думается, даже самый ярый поборник чистоты азербайджанской культуры не стал бы отрицать тот факт, что лучшим из лучших вокалистов, певших мугам, был ныне покойный легендарный "Жора Кировабадский" - Георгий Амирян. В самом начале 20-х годов прошлого века Г. Ионесян создал первый ансамбль народных инструментов Азербайджана и долгие годы руководил им. В 1938 году этот ансамбль, добрую половину которого составляли армянские музыканты, выступил под его руководством на Декаде азербайджанского искусства в Москве. В 1930-40-х годах ведущим таристом в Баку был Согомон Сейранян (в Азербайджане его знали как Сейранова) - первый руководитель Государственного оркестра народных инструментов Азербайджана. А ведущей солисткой, исполнительницей азербайджанских народных песен Филармонического ансамбля народных инструментов была Роза Балаян. Ну а про репертуар Рашида Бейбутова, где самыми популярными были песни Андрея Бабаева "Я встретил девушку" и "Необыкновенные глаза", которые распевала вся страна, и говорить нечего. Андрей Бабаев родился 27 декабря 1923 года в селе Мсмна Мартунинского района Нагорного Карабаха. Начальное музыкальное образование получил в Шуши. В 1950 г. закончил Бакинскую консерваторию по классу композиции, а в 1953 г. - аспирантуру Московской консерватории. Но еще до получения официального музыкального образования, в 1939-1941 годах работал помощником дирижера оркестра азербайджанских народных инструментов Азербайджанского радио. В 1941-1945 гг. был художественным руководителем ансамбля песни и пляски Бакинского гарнизона, в 1946-1947 гг. - руководителем ансамбля сазисток бакинской филармонии, в 1947-1950 гг. - хормейстером ансамбля песни и пляски той же филармонии. В 1950 году уехал в Москву, где и скончался 21 октября 1964 года. Похоронен на армянском кладбище в Москве. Продолжим славный список своеобразного Зала славы армянских музыкантов Баку. В 60-70-е годы здесь жили два выдающихся армянина-аккордеониста, которым просто не было равных. Это гений аккордеона Михаил Макаров и не менее талантливый Эдуард Газаров. К сожалению, оба ушли из жизни совсем молодыми. Были они разными по характеру и по темпераменту, но их объединяли любовь к музыке и юмор, а Эдуарда отличала еще и преданная любовь к Армении. Особенно одаренным был Михаил - его техника игры была совершенной. Во время гастролей с Бейбутовым за границей местные аккордеонисты толпами приходили в гримерную после концертов и просили Михаила что-нибудь им показать или посоветовать. Как утверждают очевидцы, Макаров с удовольствием делился с ними своими секретами, постоянно подчеркивая свое армянское происхождение. Что касается Эдуарда Газарова, то он был выдающимся музыкантом-инструменталистом, прекрасным аранжировщиком и дирижером. Кстати, знаменитую "Лезгинку" гитарист Юрий Сардаров исполнял именно в его аранжировке. Газаров закончил консерваторию по классу композиции, однако его дальнейшая судьба сложилась весьма печально. После бакинских событий ему удалось чудом вырваться и уехать в Арцах, где он занялся педагогической деятельностью в музучилище. К сожалению, затем последовали страшная болезнь, отъезд на лечение в Израиль и смерть. Эти и многие другие музыканты-армяне активно участвовали в развитии и популяризации азербайджанской народной музыки, при этом исполняя мугамы зачастую лучше самих азербайджанцев... Говорят, что человек, постигший национальную музыку другого народа, уже не чужой для него. Возможно, так оно и есть, но в отдельных случаях все зависит от народа, музыку которого постигает музыкант... Армен Манукян

-