-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

О визите иранского дипломата в Азербайджан В прошедшие выходные Баку посетил замминистра иностранных дел Ирана по странам Азии и Тихоокеанского региона Сеид Аббас Арагчи. В ходе визита было сделано несколько примечательных заявлений, акценты которых выходят за рамки двусторонних отношений. Как известно, начало года ознаменовалось в Баку резкой активизацией тематики "Южного Азербайджана". Представители ряда политических и общественных организаций этой республики вдруг в один голос стали рассуждать о необходимости рассмотрения вопроса о будущем политическом статусе северных иранских земель с тюркским и тюркоговорящим населением. Обращение к избитой теме (особенно на фоне обострения ситуации в зоне Ормузского пролива) не являлось спонтанным решением и укладывалось в контекст участившихся тогда американских и израильских заявлений о реальной возможности военной агрессии в отношении Исламской республики. Именно в этот период бакинские политики и выступили с заявлениями, предусматривающими пересмотр (если в широком смысле) азербайджано-иранской государственной границы. Председатель партии Народного фронта целостного Азербайджана, депутат Милли меджлиса Гудрат Гасангулиев заявил, что "две трети Азербайджана относятся к Южному Азербайджану, одна треть - к Азербайджанской Республике. Поэтому есть все основания переименовать нашу республику в Северный Азербайджан". Уже на первом в 2012 году заседании азербайджанского парламента некоторые депутаты подняли вопрос о необходимости изменения названия страны. Симптоматично, что эту мысль озвучивал депутат от правящей партии "Ени Азербаджан" Сиявуш Новрузов: "В последнее время общественность выдвигает предложение о переименовании Азербайджанской Республики в Северный Азербайджан. В мире есть примеры Северной и Южной Кореи, Северного и Южного Кипра. Было бы целесообразным, если бы Азербайджан как расколотое государство назывался бы Северным Азербайджаном". Обращаем особое внимание на то обстоятельство, что данная мысль заявлена не на задворках азербайджанской политической сцены и не покинувшими страну политэмигрантами или радикальной оппозицией (которые в надежде на внешнее покровительство могли себе позволить столь дерзкие выступления), а заместителем исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (основанной самим Гейдаром Алиевым политической организации), председателем которой с марта 2005 года является действующий президент республики Ильхам Алиев. Еще в сентябре прошлого года Сиявуш Новрузов призвал тюркское население северных иранских провинций активизироваться: "30 миллионов азербайджанцев в Иране должны поднять свой голос протеста в связи с высыханием озера Урмия. Мы, конечно же, должны оказывать поддержку им. Но и они должны зашевелиться". Таким образом, обращение бакинских политиков (уже на первом в этом году заседании Милли меджлиса) к вопросу о возможности переименования названия республики поддерживалось на официальном уровне и нашло отклик (что естественно с учетом известных особенностей формирования законодательной власти в Азербайджане) также и в рядах парламентской оппозиции. Депутаты призвали к проведению референдума по внесению изменений в первое положение статьи 11 Конституции республики, гласящее, что "территория Азербайджанской Республики едина, неприкосновенна и неделима". Вместе с тем, политики заявили о важности применения третьего положения той же статьи, согласно которой "…государственные границы могут изменяться только путем референдума, проводимого по решению Милли меджлиса Азербайджанской Республики среди всего населения Азербайджана, на основе волеизъявления народа Азербайджана". Обращаем также внимание на то обстоятельство, что с 40-х годов прошлого века вопрос "Южного Азербайджана" не становился конкретным предметом парламентских обсуждений. Призывы (в той или иной форме) раздавались нередко (можно вспомнить и политику Абульфаза Эльчибея), однако на уровне парламента (ВС Азербайджанской ССР, или Милли меджлис) подобных обращений к теме не было. Исходя из сказанного можно предположить, что такая активизация, хотя и полностью соответствовала умонастроениям взращенной в пантюркизме (и отпочковавшемся от него паназербайджанизме) азербайджанской общественно-политической элиты, являлась все же разработкой извне. Опосредованным подтверждением тому является уже недавнее сообщение о том, что американский Конгресс подготовил проект по отделению от Ирана провинций Восточный и Западный Азербайджан. 15 августа сайт mashreghnews.ir разместил информацию о письме американского конгрессмена Дана Рохрабакера в адрес госсекретаря Хиллари Клинтон о необходимости оказания помощи населению северо-западных провинций Ирана в деле обретения независимости. Отметим, что Дан Рохрабакер часто вмешивается во внутренние дела разных стран, что, впрочем, вполне соответствует традиции американской политической жизни. Он никогда не выступает со случайными заявлениями. Например, после того как парламентарии Гонконга и Тайваня заявили о том, что китайский коммунистический режим несет ответственность за действие, которое потенциально могло бы блокировать вещание на материковую часть Китая телевидения "Новая Династия Тан", он направил письмо на имя президента Тайваня Ма Ин-цзю, где отмечал: "Демократическое правительство Тайваня должно поощрять распространение идей в пользу свободы и традиционных ценностей через пролив. Если Тайвань не поддерживает борьбу за свободу мысли в Китае, я не вижу необходимости для Америки поддерживать Тайвань". В оригинале последнего письма читаем: "Г-жа Клинтон, в феврале этого года представляющий правящую партию "Новый Азербайджан" депутат Сиявуш Новрузов обратился к правительству Азербайджана с предложением переименовать страну в "Северный Азербайджан" <…> В Иране провинции Восточный и Западный Азербайджан населены в основном этническими азербайджанцами, что и является главным доказательством утверждений, сделанных в Баку, что территория Азербайджана была расколота. На самом деле азербайджанские территории по Туркманчайскому договору в 1828 году были разделены между Россией и Ираном без согласия Азербайджана. Будет целесообразным, если США окажут содействие военному сотрудничеству Азербайджана с Израилем, поскольку власти Ирана являются как их, так и нашими врагами. Поэтому необходимо использовать момент и оказать помощь азербайджанцам Ирана в претворении в жизнь их заветного желания – обретения независимости. Вместе с тем для ослабления позиций Ирана необходимо угрожать Тегерану бомбардировкой ядерных объектов". На девятый день обнародования этой информации Баку и посетил замминистра иностранных дел Ирана Сеид Арагчи. Именно в ракурсе указанных выше развитий и необходимо понимать акценты его заявлений, в том числе выступление в пользу неизменяемости нынешних государственных границ (естественно, азербайджанских тоже). 24 августа сразу после встречи с азербайджанским министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым он подчеркнул: "Мы обсудили региональные и международные вопросы. Подчеркнута важность противостояния внешним вмешательствам, которые могут нанести ущерб отношениям между двумя странами. Иран не позволит внешним факторам подорвать отношения с Азербайджаном". Несмотря на то что в ходе встречи обсуждались разные вопросы, все они служили в большей степени декорацией визита, имели косвенное отношение к главной теме и подчинялись ей. Речь шла о достижении более сбалансированной планки двусторонних отношений и возможном отстранени Азербайджана от западных разработок по региональному переделу. Очевидно, однако, что усугубление напряженности в регионе, а также полная неопределенность даже ближайших региональных перспектив не позволяют сегодня переговаривающимся сторонам строить какие-то долгосрочные схемы взаимопонимания и вынуждают их довольствоваться (в лучшем случае) сиюминутными достижениями, ориентированными на очень короткую перспективу.

-

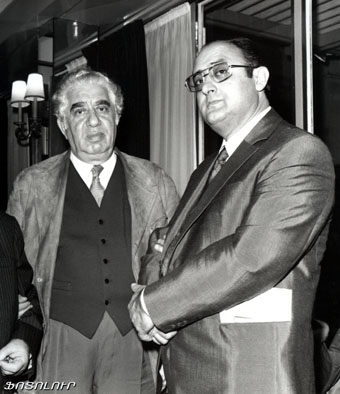

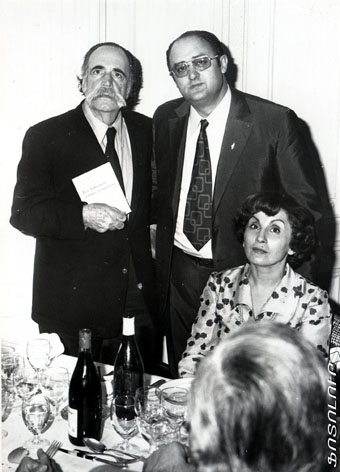

Жизнь и дела Генриха Лилояна 27 августа исполнилось 80 лет со дня рождения Генриха Цолаковича Лилояна (1932-1999) - журналиста, дипломата, историка, партийного и государственного деятеля. Эта несомненно яркая, самобытная, талантливая личность принадлежит к поколению "шестидесятников", его имя было широко известно в республике и далеко за ее пределами. Мое знакомство с Генрихом Лилояном относится к 50-м годам прошлого столетия, когда я возглавлял комсомол Армении, а он учился в Ереванском государственном университете. Но еще до знакомства с ним я был хорошо знаком с его отцом, когда, окончив Военно-политическую академию, был назначен в 89-ю Армянскую Таманскую дивизию заместителем начальника политотдела по комсомольской работе. Подполковник Цолак Лилоян, участник Великой Отечественной войны, прошел весь боевой путь нашего прославленного армянского соединения от предгорий Кавказа до Берлина под командованием генерал-майора Нвера Сафаряна. Уроженец Кагызмана, что недалеко от Карса, этот честный и принципиальный человек, настоящий воин пользовался среди солдат, офицеров и руководства дивизии заслуженным уважением и авторитетом. И неудивительно, что сын унаследовал от отца много положительных качеств. Генрих Лилоян выделялся среди своих сверстников знаниями, кругозором, эрудицией, активной лидерской позицией, организаторскими способностями. Окончив университет, он работал в редакции республиканской газеты "Коммунист" корреспондентом по районам Севанского бассейна (Нор Баязет, ныне - Гавар, Мартуни и Басаргечар, ныне - Варденис), потом - собкором газеты "Медицинский работник" по Армении, затем вернулся в "Коммунист" литсотрудником. В эти годы я работал в Москве и переехал в Ереван в 1961 году, когда меня избрали секретарем ЦК Компартии Армении (замечу, что редакция "Коммуниста" тех лет выделялась плеядой талантливых перьев, которые в последующие годы перешли на партийную работу, занимали ответственные должности в партийных и государственных органах). Поэтому не случайно, что в 1963 году Лилоян был приглашен (как говорили тогда - выдвинут) на работу в ЦК КП Армении - сначала инструктором по информации, а спустя год был назначен помощником первого секретаря ЦК Якова Заробяна. Это был разгар хрущевской "оттепели", время больших перемен в стране, и мы охотно брали на партийную работу свежие кадры - интеллигентных молодых людей с хорошим образованием. Таким кадром несомненно был Лилоян. В 1965 году Генриха направили в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, где он написал интересную диссертацию по истории освещения национального вопроса в армянской большевистской публицистике 1904-14 гг. Примечательно, что Лилоян был зачислен сразу на второй курс этой престижной кузницы идеологических кадров - для этого было специальное постановление Секретариата ЦК КПСС за подписью самого генерального секретаря Леонида Брежнева: "Зачислить Лилояна Г. Ц., в порядке исключения, на второй курс АОН при ЦК КПСС для завершения работы над диссертацией". Такое случалось крайне редко. Защитив диссертацию, Генрих вернулся в Ереван, и мы сразу же взяли его в ЦК КП Армении заведующим сектором зарубежных связей (я к тому времени уже был вторым секретарем ЦК), правда, в этой должности он проработал лишь 3 месяца. Когда в сентябре 1967 года в ЦК КП Армении сектор преобразовали в отдел информации и зарубежных связей, Лилоян был назначен заместителем заведующего этим подразделением, которое координировало всю внешнеполитическую деятельность республики. Это был период активного развития зарубежных связей, международных контактов Армении, причем к нам приезжали не только руководители соцстран и братских коммунистических и рабочих партий, но и представители различных государств. Все это налагало большую ответственность и требовало большой работы, в частности, по выработке таких программ, которые давали возможность показать гостям как богатое историческое прошлое армянского народа, так и достижения новой, Советской Армении в самых различных сферах, при этом соблюдая нормы протокола, в которых тогда в республике еще мало кто разбирался. Сегодня я с удовлетворением вспоминаю, что "тандем" многолетнего заведующего отделом Левона Манасеряна и его заместителя Генриха Лилояна работал слаженно, дружно и весьма плодотворно. В эти годы мы общались с Генрихом в повседневном режиме, и наши отношения переросли в добрые товарищеские и даже дружеские, а со временем еще более окрепли. В руководстве Армении мы с Антоном Кочиняном, Нагушем Арутюняном и Бадалом Мурадяном высоко ценили Лилояна как добросовестного, политически грамотного сотрудника, доброго и общительного человека, который всегда брал на себя основную тяжесть работы и ответственность на своем участке. Как правило, все руководители иностранных делегаций считали своим долгом перед отъездом просить нас поблагодарить Лилояна за хорошую организацию их пребывания в Армении. Работы у Генриха действительно было много, особенно в летний и осенний период, когда в Армении практически одновременно находились по три-четыре делегации, и это не могло не сказаться на наших работниках. Помню, как-то на одном заседании Бюро ЦК Генрих (небывалый случай!) даже уснул, и мне пришлось написать заведующему отделом записку такого необычного содержания: "Отправьте вашего зама домой, пусть отоспится" (я напрочь забыл бы об этом случае, если бы мне не напомнили о нем сын и дочь Лилояна - Тигран и Нина, передав ксерокопию этого моего "послания"). Следующим этапом в биографии Генриха Цолаковича стала дипломатическая работа во Франции. Сегодня многим кажется, что армянская дипломатия возникла на пустом месте, и мало кто помнит, что с 1960 по 1982 год в Посольстве СССР в Париже постоянно работал представитель республики, которого за глаза по праву называли послом Армении. В ряду представителей Армении во французской столице были Левон Манасерян, Марат Харазян, Генрих Лилоян, Рубен Саакян. Наряду с выполнением основных функций в советском посольстве они фактически служили мостом между республикой и армянской общиной, обеспечивали постоянную связь с нашими соотечественниками в этой стране, их общественными и религиозными организациями. Кандидатура Лилояна для работы в Париже была воспринята в ЦК КПСС и в союзном МИД очень положительно, потому что к этому времени за его плечами был хороший опыт партийной работы, причем связанной с международными делами. А до выезда за границу, в первой половине 1970 года, Генрих был направлен на курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников Высшей дипломатической школы МИД СССР в Москве. За 5 полных лет плодотворной работы во Франции Генрих Лилоян инициировал передачу армянского хачкара в коллекцию знаменитого Лувра, организовал "переезд" в Армению творений и архивов многих известных деятелей армянской культуры, а также уникальной коллекции французских медалей в Государственный исторический музей и ряда древних манускриптов для Матенадарана. Это он содействовал проведению во Франции Дней туризма Армении (1973 г.) и фестиваля армянского кино (1975 г.), гастролей многих исполнителей и творческих коллективов, выставок армянских художников во Франции. Это он "опекал" в Париже Арама Хачатуряна, маршала Баграмяна и Уильяма Сарояна, Константина Симонова и Сергея Михалкова, Арно Бабаджаняна и Мариэтту Шагинян, общался с Марком Шагалом, Морисом Дрюоном и Луи Арагоном, дружил с Гарзу и Жансемом, Григорием Шилтяном, Анри Верноем и Мишей Азнавуряном (отцом Шарля Азнавура). Лилоян содействовал успешной организации визитов в Париж блаженной памяти Католикоса Вазгена I, который очень тепло относился к нему и высоко ценил его. По предложению Генриха телетайпная лента АрмТАГ-Арменпресс о новостях из Армении на армянском языке стала через ТАСС поступать и в Париж (до этого она направлялась в Бейрут и в США) - для издававшихся там армянских газет, причем не только для изданий просоветской направленности. В годы, когда я был направлен послом СССР в Сенегал и Гамбию, наши контакты с Лилояном не прерывались. Проездом в Дакар или обратно в Москву я бывал в Париже, где Генрих принимал нас со всей свойственной ему теплотой, радушием и гостеприимством. И мы с удовольствием вспоминали о нашей совместной работе, о временах минувших, о наших друзьях-товарищах. В свою очередь советские послы во Франции - выдающиеся советские дипломаты Валериан Зорин, Петр Абрасимов, а затем и Степан Червоненко - неизменно тепло отзывались мне о Лилояне, его знаниях, дарованиях, умении работать в дипломатическом коллективе и в целом его плодотворной деятельности. Ценили Генриха и в Москве - в этом я убеждался, бывая в отпуске или в командировке. Так, работая в группе культуры совпосольства, он был одним из активных переговорщиков с французской стороной по вопросу о демонстрации в Москве великого творения Леонардо да Винчи "Мона Лиза (Джоконда)". Об этом мне рассказывали тогдашний министр культуры СССР Екатерина Фурцева и ее заместитель Владимир Попов. Вернувшись из загранкомандировки домой, Лилоян вновь стал работать в отделе информации и зарубежных связей ЦК КП Армении. В Национальном архиве республики в числе некогда строго секретных документов любопытно прочитать решения, подготовленные и доложенные Генрихом Лилояном, к примеру, об оказании помощи армянской общине Ливана, о разрешении Первопрестольному Святому Эчмиадзину издать Библию... В 1982-89 гг. Генрих возглавлял Главное управление Армянской ССР по иностранному туризму (Главинтурист Арм. ССР), входил в состав правительства республики. Это были годы стремительного развития индустрии туризма, когда она стала важной отраслью армянской экономики. В Армению приезжали не только наши соотечественники из диаспоры, но и многочисленные туристы из самых разных государств. В тот период был сдан в эксплуатацию второй корпус гостиницы "Армения", построен конференц-зал Интуриста. Когда в 1989 году по всему Союзу упразднили республиканские ведомства по интуризму, Генрих Цолакович был переведен директором в Государственную публичную библиотеку. По его инициативе публичка была переименована в Национальную библиотеку, увидели свет многотомные документальные сборники о разрушительном землетрясении 1988 года и о жестокой блокаде Армении. К сожалению, большего там он не смог сделать, так как его "потеснили". Впоследствии он стал первым заведующим историко-дипломатическим отделом Министерства иностранных дел уже независимой Армении, первым главным редактором "Дипломатического вестника" МИД республики, преподавал историю дипломатии и международные отношения в ереванском университете "Грачья Ачарян". "Не повезло" Лилояну и на работе в МИД - наступили новые времена, и он оказался не у дел… Кандидат исторических наук Генрих Лилоян продолжал заниматься журналистикой и публицистикой. Его перу принадлежат многочисленные книги, путевые заметки о поездках на разные континенты, исследование о жизни и деятельности крупного советского дипломата Льва Карахана, работа "Культура возрожденной Армении", изданная на украинском языке в Киеве, сотни статей на самые разнообразные темы. Он - автор первого Дипломатического словаря на армянском языке, который из-за своей тяжелой болезни не успел завершить и издать. Не унывая, во время нашей последней встречи он рассказывал о своих планах написать книгу о советских послах-армянах... Говоря о Генрихе Лилояне, не могу не вспомнить и не отдать должное его обаятельной супруге Седе, которая, увы, тоже рано ушла из жизни. ...В 2003 году на доме по проспекту Месропа Маштоца в Ереване, где жили Лилояны, была открыта мемориальная доска памяти Генриха. Мне очень приятно, что уже много лет в День дипломатического работника России к доске с цветами неизменно приходят российский посол и сотрудники Посольства РФ. Похвально, что отныне День дипломата установлен и в Армении, и, уверен, в этот день работники МИД республики отдадут дань памяти и Генриху Лилояну - журналисту, историку, дипломату, партийному и государственному деятелю. Георгий Тер-Газарянц, вице-президент Союза армян России, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР

-

Сочетание интересов по Сирии Одна из главных проблем сирийской ситуации заключается в противоречиях, сочетании и колебаниях позиций внешних заинтересованных сторон. Имеется немало признаков, что США, Франция и Великобритания далеко не сразу пришли к более-менее согласованной позиции, и до настоящего времени, несмотря на значительные согласования, цели этих держав остаются различными. Но позиции западных государств характеризуются общим знаменателем, в связи с их членством и обязательствами в НАТО, чего нет в отношениях между западными государствами и ведущими арабскими государствами, прежде всего, Саудовской Аравией и Катаром. США и ведущие европейские государства, безусловно, имеют определенные согласования практически со всеми арабскими государствами, как это имело место и в отношении Ирака. В особом положении оказалась Турция, которая, пытаясь проводить политику отстаивания своих национальных интересов, все чаще вынуждена выступать в роли инструментария в решении достаточно чуждых для нее проблем. США, Франция и Великобритания заинтересованы в обеспечении политики вестернизации государств Ближнего Востока и, прежде всего, Большого Леванта, то есть Восточно-Средиземноморского региона, что включает беспрепятственный транспорт иракской нефти в западном направлении, минуя Турцию и Персидский залив. Режим Б. Асада все еще не исчерпал военно-политические ресурсы, но не имеет никаких предложений, интересных Западному сообществу. Нынешние события в Сирии - это шанс для США, Франции и Великобритании осуществить свои цели в регионе, во многом не совпадающие. Противоречия заключатся в том, что Франция стремится к продолжению традиционного влияния в Ливане и Сирии, а также усилению своего экономического и политического присутствия в Ираке (причем, в различных регионах Ирака). В связи с этим, многое, в чем заинтересованы США, например, в нивелировании в этих странах тех или иных политических сил, не устраивает Францию. Вряд ли Франция является радикальной сторонницей полного исключения влияния Ирана в регионе, в том числе, в Ливане и Сирии. Великобританию в меньшей мере интересуют внутрирегиональные политические задачи, а практически только задачи по добыче и транспортировке нефти. Было бы преувеличением или, вернее, неадекватным восприятием то, что США и Великобритания имеют стратегические или даже тактические цели столкновения шиитов и суннитов, тем более, в глобальном плане. В стратегической перспективе без определенного противостояния шиитов и суннитов, для чего шиитские государства и общины должны сохранить свои позиции, Западные центры силы не в состоянии контролировать ряд обширных и сложных регионов. В большей мере понимают данную перспективу французские и британские аналитики, но за последние месяцы трое американских экспертов и дипломатов, имеющих богатейший опыт работы на Ближнем Востоке, сумели сформировать более-менее осмысленные цели политики США. Арабские режимы, которым присущи салафитские приоритеты в социальной этике, проводят политику тотальной борьбы с шиитами, причем, не только против шиитских государств, а против шиитов как конфессии. США и Франция создали геополитический барьер на пути Турции на Ближний Восток, а США аналогичный барьер создали для Ирана, в чем происходит 100-процентное сочетание интересов США и ведущих арабских государств. Как же отразятся эти противоречия и сочетания внешних интересов на положении Сирии? После многомесячных размышлений, притирок и ошибок, США поняли, что в отношении Сирии нет иного пути, кроме того, что произошло в Ираке. В Сирии будет настойчиво внедряться иракская модель, то есть брутальные события, хаос, децентрализация страны, устранение от власти любой политической группы, которая способна консолидировать общественно-политические силы и претендовать на возрождение сирийского регионального «великодержавия». И дело вовсе не в идеологических лозунгах, а в конкретных геополитических претензиях. Сирия, как ключевое арабское государство, должно перестать существовать. Этим самым исчезает последнее арабское государство, способное противостоять Израилю. Сирия становится важным участником реализации глобального плана добычи и транспортировки иракской нефти. Заявление Леона Панетты о возможности сохранения у власти партии БААС является важнейшим признаком реализации иракской модели, а также причин и факторов сирийской «революции», столь быстрого и последовательного развала сирийской государственности. Сирию ожидает длительный период крайне слабого, децентрализованного государства. США и Европа постараются при этом сохранить позиции и вообще существование христианских общин, а также общины алавитов как фактора баланса сил и внешнего вмешательства. Скорее всего, нынешняя этно-конфессиональная конструкция в Сирии будет постепенно свертываться. На определенных этапах США и Франция лишатся в регионе остатков своего влияния. В конце концов, единственным государством, которое получит реальные преимущества от данных событий, окажется Израиль, который будет ожидать своей деградации, что обусловлено устранением прежних режимов в регионе. Каким бы ни план США и их партнеров в Европе и на Ближнем Востоке в части развития событий в Сирии, подробно или не подробно разработан, интересы большей части внешних заинтересованных сторон могут быть удовлетворены только при условии сохранения более-менее целостного сирийского государства. Возможно ли это при столь огромном разрушительном потенциале? Чтобы борьба за Сирию продолжилась, как это происходило несколько десятков лет, Сирия должна остаться целостным государством. В этом парадокс и историческая миссия этой страны. Нужны новые решения, и очень скоро выяснится, насколько Запад и Восток способны их принимать. Возникает вопрос: при каких условиях минимизируются угрозы в отношении Турции? Если попытаться уйти от радикально-романтических сценариев, которых сейчас много в аналитической литературе и, в особенности, в высказываниях авторов, которые без всяких оснований называют себя востоковедами, то наименьшие риски для Турции возникли бы при полном развале или сильной децентрализации Сирии. Максимальные риски возникли бы при повторении сценариев и модели Ирака, когда Курдистан сохраняет протекцию и со стороны США и Ирака, при этом развивается как самостоятельное государство. Как бы ни объясняли и трактовали американо-турецкие отношения и договоренности, с точки зрения традиций атлантической политики США создают для Турции «Вьетнам» на всем протяжении ее южной границы.

-

Дискуссия в арабском мире Арабские государства, проявившие безусловную солидарность в Арабской Лиге по поводу устранения правящего режима в Сирии, были слишком воодушевлены надеждами на денежные дотации Саудовской Аравии, а также на мощное давление со стороны Западного сообщества. Но возникла проблема, связанная с тем, что без прямого вмешательства США и ведущих европейских государств решить вопрос о свержении алавитского режима в Сирии не удастся, да и насколько он является алавитским при существенной поддержке режима преобладающим суннитским населением страны. Как отразились данные события на арабских национальных интересах (хотя бы в плане амбиций)? От Сирии и Ирака все более отделяются территории, населенные курдами, и этот процесс обретает широкое международное значение. Позиции шиитов в Сирии, Ираке и в Ливане нисколько не ослаблены, и напротив, приобретают совершенно новые позиции. Шиитский пояс не прорван, вовсе не разгромлен, а более мобилизован: представ перед перспективой катастрофы, шиитские государства и общины станут более сплоченными. Имеются более чем убедительные признаки того, что Ирак и Иран проявляют беспрецедентное сближение и интерес друг к другу. Не будем забегать чрезмерно вперед, но многое говорит о том, что в Южном Ираке будет создано суверенное шиитское государство, которое будет находиться в альянсе с Ираном. Если удастся фрагментировать Сирию, на Западе будет создано государство, ассоциированное с мини-государствами шиитов и христиан в Ливане. Даже если положение дел остановится на данном уровне создания новой конфигурации, арабский мир уже потерпит огромный ущерб в плане геополитических интересов (если, конечно, у современной арабской элиты имеются геополитические взгляды и таковые интересы). Западные государства настойчиво и безапелляционно создают мощный и независимый источник нефти в Северном Ираке, а также подконтрольный и безопасный маршрут ее транспортировки в направлении Средиземного моря. То есть, впервые арабский мир фрагментируются по этно-энергетическому признаку. Первой, кто должна была отреагировать на эти события, была египетская элита, которая традиционно ощущает ответственность за судьбы арабского мира. Визит президента Египта М. Мурси в Тегеран, безусловно, связан, скорее, не с двухсторонними отношениями, а с проблемами арабского мира. В Каире поняли, что в результате данных событий в Сирии Египту предстоит остаться один на один с Израилем при совершенно неопределенном поведении Саудовской Аравии и ее сателлитов. Египетская политическая литература, по свидетельству французских и британских политологов, достаточно недвусмысленно выразила интересы арабских государств, называя угрозы экспансии и претензии Турции как гораздо более опасные, чем намерения Ирана. К сожалению, эксперты не совсем адекватно могли ознакомиться с египетской политической литературой и с периодикой, но это сейчас выглядит более интересно, чем тексты авторов, связанные с правительственными или проправительственными институтами и центрами на Западе. Американцы и европейцы должны принять решение: либо форсировать события, потому что приближается полное поражение вооруженных сил «сирийской оппозиции», и может возникнуть угроза всей геоэкономической конструкции региона, а также будет утрачена перспектива блокады Ирана; либо сделать окончательно ставку на «умеренный политический ислам» и договориться с Египтом, признав за ним статус лидера и арбитра арабского мира и, тем самым, урегулировать отношения в зоне «Благодатного полумесяца». Данная ситуация в регионе совпала с крайне неблагоприятными внутриполитическими обстоятельствами в США, во Франции и, в какой-то мере, в Великобритании. Лидерам этих ведущих держав явно не до региональных проблем. Можно допустить, что не только Египет, но и другие арабские государства раздумывают над игровой ситуацией: поддержать курдов как буфер на пути экспансии Турции и Ирана; продолжать надеяться на США и Запад в сдерживании Турции и Ирана; попытаться организоваться перед лицом внешней экспансии в регионе. Любой из данных сценариев предполагает «перекрестное» сотрудничество с теми или иными партнерами или с контрпартнерами. Если в арабском мире, рано или поздно, возникнет реальный лидер, а не лидер в духе «ретро», то возможны ожидания в части формирования хотя бы элементов арабской геополитики. Но уже сейчас стало понятным, что Саудовская Аравия, проигрывающая события в Сирии, не может более претендовать на роль арабского лидера. В этом случае, так или иначе, арабские государства станут интересоваться отношениями с неарабскими государствами, находящимися в соседних регионах. Таким лидером может быть лишь Египет, который вынужден будет сотрудничать с шиитскими государствами и общинами в арабском мире, иначе его роль лидера будет ограниченной и неполноценной. При этом роль и позиции Ирана в арабском мире, как и ранее, останутся более сильными, чем позиции Турции. Сирийские события, помимо прочих результатов, приведут к формированию нового баланса сил на Ближнем Востоке. Запад не сможет не считаться с этим.

-

Шейтаншукюр Паша-заде Вечером 18 августа в дагестанском городе Хасавюрт произошло событие, значение которого, как представляется, еще не осознано в полной мере. Во время церемонии ифтара (разговения в период священного для мусульман месяца Рамадан) на прихожан шиитской мечети Имам Али было совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы, открытой по верующим двумя людьми с автоматами, погиб 17-летний гражданин Азербайджана Эмин Джафаров, еще восемь человек, большинство из которых также являлись жителями Азербайджана, получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Нападение на шиитскую мечеть в Хасавюрте компетентными органами было квалифицировано как теракт, что совершенно не соответствует действительности. Теракт, как известно, это нападение на мирных людей с целью посеять страх среди населения и принудить государство к нужным для террористов решениям. Гибель людей и сопряженное с этим устрашение населения нужны террористам для влияния на политику государства. Террористы не выбирают жертв по возрастным, религиозным, половым, национальным и иным признакам: для них важен сам акт, способный напугать людей. Террористы стараются убить как можно больше людей, после чего принимаются за "рекламу" совершенного преступления, многократно усиливая страх людей перед "неизбежным" злом. То есть теракт - это пролонгированное во времени преступление, а собственно сам акт (взрыв, убийство политического деятеля и т. д.) является начальным этапом преступления. Нападение на мечеть в Хасавюрте преследовало совершено иные цели, и более подходит под определение "провокация" или даже "диверсия". Почему провокация? На это указывают сразу два обстоятельства. Во-первых, нападение на жителей Азербайджана в российской автономии - Дагестане - совершено в период сложных отношений между государствами. Только в течение последнего года Азербайджан принял участие или заявил о своем согласии принять участие в нескольких проектах по транспортироке и транзиту в Европу каспийских энергоресурсов в обход России. Азербайджан уже практически не скрывает своего участия в антииранской и антисирийской коалиции, на противоположном полюсе которых находится Россия. Не выказывает Баку и намерений договориться с Россией относительно будущего габалинской (Куткашен) РЛС. Кроме того, Азербайджан однозначно отказал Москве в приглашении войти в Евразийский Союз. Словом, Баку недвусмысленно демонстрирует Западу геополитический разрыв с Россией и считает себя вправе надеяться на дивиденды. А нападение на шиитскую мечеть в России является прекрасным "подтверждением" "мести" России. Во-вторых, вооруженное нападение на шиитскую мечеть в городе, в котором подавляющее большинство верующих мусульман исповедуют суннитскую ветвь ислама, не имеет никакого смысла, если не преследовать цели обострения отношений между шиитами и суннитами. В таком случае возникает вопрос: кто заинтересован в разжигании вражды между мусульманами-шиитами и суннитами в стране, в которой шиитов менее одного процента от общего количества мусульман? Ответ на этот вопрос прост: никто в России, так как в России это просто никому не нужно. Имам мечети "Имам Али” в Хасавюрте Адиль Рагимов считает, что мотивом атаки на верующих стала межрелигиозная ненависть. Одновременно он указывает на "недопустимость опубликования в средствах массовой информации таких провокационных материалов, вносящих раскол в исламе, какие были опубликованы в газете "Ас-салам” в июле и августе 2012 года – "Шииты и вся правда о них”. А. Рагимов также обращает внимание на тот факт, что в магазинах Махачкалы открыто продается книга "Лицо шиизма”, в которой высказывается антишиитская позиция. Идеологические расхождения между шиизмом и суннизмом действительно имеют место быть; начались они сразу же после смерти пророка Мухаммеда в VII веке, и на протяжении без малого 14 веков не раз становились причиной кровопролитных войн между приверженцами двух основных ветвей ислама. Догматические разногласия мусульман сегодня активно педалируются Западом в Ираке, Сирии, Пакистане, Афганистане и других странах. Словом, это - один из методов для претворения политики "разделяй и властвуй". И, как представляется, именно апробированным историей и Западом методом пытается сейчас воспользоваться... нет, не Дагестан или Россия в целом, а Азербайджан. Умиротворение Кавказа сегодня является одной из актуальнейших внутриполитических задач России, и новые векторы противостояния в этом регионе ей совсем ни к чему. Ни к чему они и властям собственно Дагестана, тем более, что малочисленные шииты в этой республике не представляют ни этнической, ни религиозной, ни политической силы. С другой стороны, нападение на мечеть "Имам Али" в Хасавюрте выгодно властям Азербайджана. Даже при том, вернее, еще и потому, что пострадали в первую очередь жители этого государства. Азербайджан сильно обеспокоен неуклонно растущим национальным самосознанием коренных в республике народов, что справедливо воспринимается в качестве реальной предпосылки распада государства. В Баку также страшатся уже не скрываемого взаимодействия между автохтонными народами республики: у исповедующих шиизм талышей и суннитов лезгин, аварцев, рутульцев и других кавказоязычных народов Азербайджана общие политические цели, заставляющие игнорировать догматические религиозные различия. Именно поэтому в Баку не прочь спровоцировать религиозное противостояние между шиитским и суннитским коренным населением республики, что, по замыслу авторов этого плана, должно настроить эти народы друг против друга и раздробить объединяющиеся национальные движения. То, что при этом разжигается пожар межрелигиозного противостояния в России, бакинских "стратегов", кажется, совершенно не волнует. Для претворения этого плана Азербайджан активно проводит политику противопоставления живущих в республике лезгин с лезгинами Дагестана, а также провоцирования религиозных противоречий между суннитами и шиитами. Так, в азербайджанской прессе последнего времени регулярно публикуются материалы, в которых лезгины России противопоставляются лезгинам Южного Лезгистана (Азербайджанская республика). Примечательно, что авторами этих статей в основном являются лица с лезгинскими фамилиями. С потрохами продавшиеся правящему в Азербайджане преступному клану, они отрабатывают свои "30 сребреников", не задумываясь о последствиях подобной деятельности для своего народа. Ведется также довольно активная кампания по внесению раскола в отношения между аварцами и лезгинами. Однако наибольшее "внимание" бакинские идеологи уделяют задаче разжигания ненависти между талышами и населяющими север Азербайджана народами. В Баку, например, прекрасно было известно, что мечеть "Имам Али" в Хасавюрте в основном посещают талыши - исповедующий ислам шиитского толка коренной народ Азербайджана, численность которого в республике доходит до полутора миллионов человек. Одновременно господствующие в Азербайджане закавказские турки, также в основном являющиеся шиитами, стремятся обеспечить себя союзником в противостоянии с суннитами аварцами и лезгинами. В то же время, что для турок совершенно естественно, Азербайджан продолжает политику дискриминации, третирования и запугивания талышского народа. Примечательна и достойна особого упоминания роль духовного лидера шиитов Азербайджана шейх-уль-ислама гаджи Аллахшукюра Паша-заде во всей этой неприглядной истории. И начать, наверное, следует с того, что антишиитская книга "Лицо шиизма", о которой говорил А. Рагимов, продается в охватившей весь Дагестан (есть они и в Татарстане) сети книжных магазинов "Сунна", принадлежащей... главному шииту Азербайджана Аллахшукюру Паша-заде, давно уже прозванному мусульманами Азербайджана Шейтаншукюром Паша-заде. В этих же магазинах продается периодика, в том числе и та самая газета "Ас-салам". В заявлении, принятом 20 августа на собрании общины мечети "Имам Али", утверждается, что "бесчеловечное преступление в г. Хасавюрте накануне священного мусульманского праздника свидетельствует о духовно-нравственной деградации отдельных лиц, которые переступили светские законы и законы Всевышнего". Воздержимся от суждений по этому вопросу и попробуем разобраться в истоках связей шейх-уль-ислама Азербайджана с бандитским подпольем Кавказа. В 1980 году Аллахшукюр Пашазаде, молодой еще человек тридцати лет, был назначен председателем Духовного управления мусульман Закавказья. Вначале эта должность была предложена уважаемому во всем Закавказье религиозному деятелю Гаджи Ахмеду, но он отказался, понимая, что подобная должность влечет за собой обязанности сотрудничества с КГБ. Вот тогда и подвернулся молодой и бесхребетный Аллахшукюр, которого впоследствии посол США в Азербайджане Энн Дерси охарактеризует как полковника КГБ. Со временем амбиции Паша-заде росли как на дрожжах. Он примкнул к Джохару Дудаеву, который в своей сепаратистской деятельности придумал большое количество организаций, в том числе Форум "Кавказский дом" и Высший религиозный совет кавказских народов. Азербайджан в то время являлся основной перевалочной базой для транспортирования в мятежную Чечню финансов, вооружения и боевиков. В Азербайджане же существовали базы для подготовки боевиков, а также было организовано лечение раненых чеченских боевиков. В условиях полного "взаимного понимания" между Баку и Грозным Джохар Дудаев "помог" Аллахшукюру Паша-заде занять пост руководителя "Высшего религиозного совета кавказских народов". Причем, " должность" была учреждена пожизненно. В 2006 году Паша-заде, понимая шаткость своей "должности", утвердил ее в Баку, вторично провозгласив себя пожизненным руководителем Управления мусульман Кавказа. За это решение проголосовали тщательно отобранные и приглашенные в Баку духовные деятели с различных регионов Кавказа, а также многочисленные представители различных районов Азербайджана, также прошедшие сито проверки спецслужб республики. Второе "пожизненное" избрание Паша-заде на роль лидера мусульман Кавказа было негативно воспринято духовными лицами Кавказа. Интересный факт: на открытии Исламского университета имени Кунта-хаджи в Грозном летом 2009 года глава администрации президента Чечни Магомед Селимханов несколько раз представил Паша-заде как главу мусульман Закавказья. Однако Аллахшукюр выступил и заявил, что он является главой мусульман Кавказа, что было воспринято приглашенными лидерами российских и кавказских руководителей Управлений мусульман как наглое и ничем не обоснованное самозванство. Вскоре после этого председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин прокомментировал татарской редакции радио "Азатлык" свое видение ситуации в мусульманском сообществе СНГ. В частности, Равиль Гайнутдин сказал: "Так как на мое имя в нашу организацию, а также в печати через открытое письмо я узнал весть об ущемлении свободы совести у проживающих там (в Азербайджанской республике - Л. М.-Ш.) суннитов. И официальным образом через посла Азербайджана Полата Бюль-бюль оглы направил письмо муфтию Паша-заде. Однако на это мое письмо до сих пор ответ не пришел... Являющийся врагом мусульманам такой человек как Роман Силантьев как ни старается навязать нам Аллахшукюра Паша-заде духовным лидером, этого не будет. Это нонсенс! У нас есть собственное понимание. Свое религиозное направление. Хочу сказать: собака лает, а караван идет. Мы своих мусульман сами сможем защитить". Тем не менее, Паша-заде, пользуясь налаженными со времен Дудаева контактами с бандподпольем, продолжает влезать в происходящие на Кавказе события и даже провоцировать там диверсии против своих единоверцев. Примечательно, что при этом он изгоняет из Азербайджана выпускников российских духовных учреждений, что вызывает активное недовольство суннитского населения республики, отказывающихся признавать как назначенных Паша-заде духовников, так и самого "руководителя Управления мусульман Кавказа". Интересно, что и шииты Азербайджана видят в Паша-заде государственного чиновника, но никак не религиозного лидера, каковыми у шиитов являются аятоллы - шиитские муджтахиды высшего ранга. Паша-заде, естественно, аятоллой не является. Более того, после оскорбительных выступлений его представителя против духовного лидера шиитов всего мира аятоллы Сейеда Али Хаменеи в Баку в мае текущего года, в Иране серьезно рассматривался вопрос о принятии фетвы по лишению Паша-заде духовного сана. Однако духовно-политические амбиции Аллахшукюра Паша-заде являются детской забавой по сравнению с его деятельностью, направленной на разжигание межнациональной и межрелигиозной ненависти в Дагестане и России в целом. Выполняя задание Ильхама Алиева, своего единственного и полновластного хозяина, Шейтаншукюр Пашазаде жертвует жизнями мусульман и старается разжечь ненависть между коренными народами Азербайджана. Думается, у лезгин, аварцев, талышей и других коренных народов Азербайджана хватит мудрости не поддаться на провокационную и человеконенавистническую деятельность "главы" Управления мусульман Кавказа, в действительности являющегося безвольной марионеткой в руках президента Азербайджана Ильхама Алиева.

-

Путь героя В нынешнем августе исполнилось 100 лет со дня рождения преданного патриота Отечества, Героя Социалистического Труда, отважного воина и геолога Самвела Матевосяна. Родился он в 1912 году в бедной многодетной армянской семье в селе Карабах Кагзванского уезда Карсской области, входившей в состав Российской империи. Его семья, как и тысячи других, познала ужас Геноцида и в 1915 году бежала от турецкого ятагана в Россию. Самвелу было всего 4 года, когда, проходя через выжженное армянское село, его дед, показав на груды убитых армян, сказал: "Смотри и запомни, что сделали турки с твоим народом". Это было первое соприкосновение с проявлением фашизма на веку Самвела Матевосяна. Семья обосновалась во Владикавказе, в Северной Осетии, где нашла теплый прием. С детских лет Самвел дружил с ровесниками разных национальностей и, до конца своих дней с гордостью называя себя армянином, оставался убеждённым интернационалистом и не терпел какого-либо проявления ксенофобии и национализма. После окончания средней школы во Владикавказе Самвел отправился учиться Москву, где в 1936 году окончил Горный институт и получил квалификацию горного инженера. 30-е годы прошлого века были периодом небывалого роста всех отраслей промышленности, в том числе и горнодобывающей. Ему запомнилась встреча с Серго Орджоникидзе, народным комиссаром тяжелой промышленности СССР. На вопрос наркома выпускникам, где они собираются работать после окончания института, Самвел ответил, что намерен вернуться в Армению. Орджоникидзе одобрил его выбор. Портрет наркома до последних дней трудовой деятельности Матевосяна украшал его рабочий кабинет. Поработав в Армении на рудниках Кафана, Матевосян очень скоро проявил талант организатора и был назначен начальником рудника. Однако не в манере Самвела Минасовича было останавливаться на достигнутом, и в 1939 году он в числе сотен молодых ребят из Зангезура призывается добровольцем для прохождения службы в рядах Советской Армии. Волею судьбы он оказывается в гарнизоне Брестской крепости, защитникам которой пришлось пройти суровые испытания первых, страшных дней войны. В 1940 году Матевосян был принят в ряды Компартии и назначен на должность младшего политрука 84-го стрелкового полка. Бойцы именно этого полка на рассвете 22 июня 1941 года поднялись врукопашную и отбросили немцев с захваченных рубежей. Это было второе соприкосновение с фашизмом. Самвел Матевосян - один из тех, кто возглавил эту первую атаку, о которой написано во многих книгах и учебниках. Участь защитников крепости была страшной. В первые часы и дни войны погибли тысячи бойцов, в том числе сотни молодых армян. Тем же, кто выжил, достались ужасы фашистского плена и клеймо изменника на долгие годы. Только в 50-е годы благодаря усилиям выдающегося советского писателя, лауреата Ленинской премии Сергея Сергеевича Смирнова, автора книги "Брестская крепость", этим героям были возвращены их добрые имена. Самвел Матевосян в бессознательном состоянии, раненый, попал в плен. Но немного окрепнув, бежал во главе группы из 7 военнопленных и продолжил ратную службу в рядах Красной Армии, с боями дошел до Берлина, где на стенах Рейхстага он написал: "Мы из Бреста… Самвел Матевосян". После войны Самвел Минасович демобилизовался и вернулся в Армению, чтобы продолжить начатое дело - разведку недр и поиск полезных ископаемы Из воспоминаний Роберта Мартиросяна – выпускника Ереванского поитехнического института: "Мы были студентами 3-го курса горного факультета ЕрПИ, когда в 1956 году по производственному, студенческому вопросу были приняты первым секретарем ЦК КП Армении Суреном Акоповичем Товмасяном. В приемной предупредили, что по регламенту у нас всего 15 минут времени, однако поднятый нами вопрос так заинтересовал первого секретаря ЦК, что разговор продлился более 2 часов. Сурен Товмасян начал увлеченно рассказывать о положении дел в отрасли, перспективах развития горного производства и увеличении добычи золота и других ценных металлов. Говорил о Зодском месторождении золота и лично о Самвеле Матевосяне, высоко оценивая его деятельность в должности начальника Зодской геологоразведочной экспедиции". Вскоре Зодское месторождение, считавшееся до того бесперспективным, было введено в эксплуатацию и пополнило золотой запас Родины. Вместе с Самвелом Матевосяном плечом к плечу работали лучшие геологи Армении - Эрик Мадатян, Гурген Григорян, Азат Габриелян, Роберт Мкртчян, Кашен Арушанян и многие другие. Заслуги коллектива горняков Армении и лично Самвела Матевосяна были высоко оценены руководством республики, и в 1971 году по представлению первого секретаря ЦК КП Армении Антона Ервандовича Кочиняна С. Матевосяну было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Третий страшный удар судьба нанесла Самвелу Матевосяну уже в 1974 году, когда после заслуженного признания его достижений на него обрушился вал клеветы и подлого оговора. Самвел Минасович был исключен из рядов партии, а вскоре лишен звания Героя. Не будем касаться персоналий этой грязной истории, учитывая, что многих из них уже нет в живых, хочется лишь выразить восхищение силой духа, стойкостью и уверенностью в своей правоте этого человека, преодолевшего уже в преклонном возрасте и эти испытания. Лишь спустя 15 лет, в 1989 году, благодаря личному участию в его судьбе первого секретаря ЦК КП Армении Сурена Гургеновича Арутюняна справедливость восторжествовала. Самвел Матевосян был восстановлен в рядах партии, а вскоре ему было возвращено и звание Героя Социалистического Труда. Из воспоминаний Нората Тер-Григорьянца: "Я хорошо знал Самвела Матевосяна по рассказам моих родителей и родственников. О его героических поступках мы, молодые ребята, в то время были наслышаны и гордились им. Для нас такие легендарные личности, как Самвел Матевосян, наряду с известными полководцами ВОВ были примером того, как надо любить Родину. Но впервые я встретился с Самвелом Минасовичем в Армении. В тяжелейшие для Армении годы военного противостояния, в разгар карабахского конфликта тогдашние руководители Армении, признав мои профессиональные военные возможности, пригласили меня в республику с целью создания регулярных вооруженных сил. Я, будучи заместителем начальника Главного штаба сухопутных войск Вооруженных сил СССР, после службы в Афганистане был вынужден уволиться и в интересах армянского народа уехал на 4 года в Армению. Страна была в блокаде, Азербайджанская Республика приступила, подобно Османской Турции, к геноциду армян, живущих в АР и, завершив свои преступления в Сумгаите, Баку и других городах, перешла к изгнанию и уничтожению армян уже в Арцахе. В период создания Вооруженных сил Республики Армения у меня была очередная поездка в район Красносельска, Вардениса и затем ближе к Зоду. Именно здесь наиболее важные высоты были захвачены противником и была угроза перехода границы в сторону Севана войск Эльчибея, который грозился через 48 часов попить воды из озера Севан. Так вот Самвел Матевосян каким-то образом узнал об этой поездке и напросился в попутчики. Когда мы заехали в этот район и люди узнали, что со мной находится Самвел Матевосян, я был поражен, с каким ликованием руководители местной власти, работники, простой люд, даже случайные прохожие встречали его. Я был горд, что он мой родственник, и рад тому, что есть человек, который одним своим присутствием поднял дух народа. В то же время он очень содействовал работе по организации обороны в регионе. Когда я, оставив его у правления, должен был поехать ближе к границе, он дал мне такое напутствие: "Норат-джан, ты в генеральской форме и лампасы твоих брюк являются хорошей мишенью для вон того азербайджанского наблюдателя и стрелка, будь осторожен!" Я часто с гордостью рассказываю молодым историю человека, который прославил армян в Брестской крепости, а в СССР, став крупнейшим специалистом-геологом, показал пример служения народу не только армянскому, но и народу СССР". Самвел Минасович Матевосян прожил долгую и насыщенную событиями жизнь. Он скончался в возрасте 90 лет в Москве на руках сына, не дожив всего двух недель до 91-летия. В 90-летний юбилей был награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации. 8 августа 2012 года в Брестской крепости отмечался 100-летний юбилей со дня рождения этого героического человека. В тот день внук Самвела Матевосяна Антон торжественно вручил Звезду Героя и именные часы, полученные в дар от Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна, на вечное хранение музею мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Сотни жителей Бреста, представители ветеранских организаций и руководства города и области, при активном участии сотрудников музея и генерального консула РФ в Бресте Н. Н. Матковского, гостей из Армении и Москвы пришли почтить память Самвела Матевосяна. И действительно, по словам директора музея Григория Григорьевича Бысюка: "Эта память нужна не мертвым - она нужна живым ". Эти слова прозвучали на открытии мероприятий, посвященных памяти Самвела Матевосяна в Белоруссии - на территории героической крепости, на месте, где Самвел Матевосян впервые поднял воинов и повёл их в контратаку, ценой жизни защищая страну, границу СССР, изгнав ворвавшихся в крепость фашистов. Так завершилось празднование 100-летнего юбилея нашего дорогого воина, бойца за свободу и независимость нашей великой Родины - Самвела Минасовича Матевосяна. Мы покидали мемориал "Брестская крепость-герой" с чувством гордости. Мы склоняем голову перед памятью С. М. Матевосяна и памятью всех защитников Родины. Советник РФ первого класса Роберт Мартиросян; Заслуженный геолог РА Сабир Степанян; генерал-лейтенант ВС СССР и РФ Норат Тер-Григорьянц

-

Совмещение кровавых идеологий Выступая на итоговой пресс-конференции глав МИД стран Совета тюркоязычных государств в Бишкеке, министр иностранных дел Турции А. Давудоглу высказался за "прекращение оккупации Арменией 20 процентов территории Азербайджана". Как сообщает российское агентство REGNUM, Давудоглу заявил: "Этой оккупации, наконец, должен быть поставлен конец, так как она является большим препятствием для развития региона Южного Кавказа. Вопрос освобождения оккупированных территорий Азербайджана является одним из важных приоритетов нашей внешней политики. Мы категорически выступаем против этнических чисток и насильственного изгнания из своих земель наших азербайджанских братьев и сестер. Поэтому нас очень беспокоит нерешенность нагорно-карабахского конфликта. Более 20 лет продолжающиеся мирные переговоры по решению этого застарелого конфликта все еще не дали результата. Мы будем продолжать свои усилия по решению этого конфликта в рамках международного права и территориальной целостности Азербайджана". Данное выступление Давудоглу не может и не должно быть проигнорировано, и не только потому, что в приведенном пассаже руководитель внешнеполитического ведомства Турции умудрился соврать больше, чем произнести предложений. Выступление Давудоглу - одного из авторов и вдохновителей взятой Анкарой на вооружение политики неоосманизма - является отражением стремления Турции реанимировать кровавую идеологию османизма в Южном Кавказе, а если быть точнее, на территории армянских государств. В самом деле, происходящее весьма напоминает события почти вековой давности, когда Турция, терпящая поражения на фронтах Первой Мировой войны, переориентировалась и совершила в 1918 году военную экспансию на Южный Кавказ. Результатом вторжения турецких войск в наш регион стали не только порождение ублюдочного государственного образования с "заимствованным" у Ирана названием "Азербайджан", но и геноцид и массовая депортация коренного армянского населения Нухи-Арешского региона, а также значительной части исторических армянских провинций Утик и Арцах. Турецкая армия тогда попыталась также захватить территорию Республики Армения, и лишь героическая оборона армянских войск и народного ополчения в Сардарапате, Баш Апаране и Каракилисе остановила захватчиков. Однако турки совершили массовую резню армянского населения Баку, Шамхора, Казаха, Вардашена и других городов и поселков, "включенных" ими в пределы Азербайджанской республики. Одновременно турецкая армия подавила сопротивление других коренных народов региона - талышей, лезгин, аварцев - и устроила массовую резню удин. Фактически границы Азербайджанской республики были очерчены турецким ятаганом. Причем, площадь Азербайджана, скорее всего была бы увеличена за счет других армянских провинций, а также лезгинского Дербента, если бы не заключенный 30 октября 1918 года Мудросский мир, обязавший Турцию вывести свои войска из Южного Кавказа и на долгое время лишивший ее возможности реализации проекта по строительству Турана, пантюркистского придатка к политике неоосманизма. Следующую попытку захватить Южный Кавказ Анкара предприняла в сентябре 1920 года. И хотя новое вторжение Турцию в Армению произошло при инициативе и прямой военной поддержке большевистской Москвы (в том числе и некоторых армянских большевиков), вышедшая за рамки предварительной договоренности активность Анкары заставила Россию вмешаться в ход событий и отстоять часть Восточной Армении. История этой войны изобилует примерами перешедшего грани предательства поведения армянских большевиков, немыслимыми по жестокости актами резни армянского населения турецкими вандалами и героической, самоотверженной борьбы армянского народа. Как бы там ни было, осеннее наступление турецкой армии на Армению закончилось оккупацией примерно 32 тысяч квадратных километров Армении и советизацией оставшихся 40 тысяч. Констатируем также тот общеизвестный факт, что большевики включили в пределы уже советского Азербайджана Арцах и, по настоянию Турции, Нахиджеван. Таким образом, уже после советизации от Армении в пользу Азербайджана, были отторгнуты примерно 10 тысяч квадратных километров земли. Результатом военно-политического сговора большевиков-"интернационалистов" и турецких националистов стало сохранение незаконнорожденного образования "Азербайджан" и новые территориальные приращения к нему. То есть фактически покинувшая Закавказье Турция добилась поставленных перед собой целей: на территории Южного Кавказа впервые в истории возникло тюркское государство. Годы спустя, после того, как Анкара окончательно примкнула к противникам СССР, Москва попыталась "оторвать" тюркское население Азербайджана от Турции, сочинив с этой целью общий этноним для разношерстных тюркских кочевых племен этой советской республики -"азербайджанцы". И, как показала история, безуспешно. Сразу после распада Советского Союза "азербайджанцы" вновь вернулись в этнически и цивилизационно родной для них тюркский мир, а Азербайджанская республика стала исполнять предназначенную ей еще в 1918 году роль. Национально-освободительная борьба армянского населения Арцаха, апогеем которой справедливо считается 1988 год, вначале сильно обеспокоила Турцию, однако распад СССР В 1991 году придал ей надежды на новые территориальные приобретения для турецкого мира. Агрессия Азербайджана против Республики Арцах произошла в начале с неафишируемого подстрекательства, а затем и при прямой военной помощи Турции. Война семимиллионного в то время Азербайджана против 150-тысячного населения Арцаха воспринималась в Анкаре как "удобный повод" для этнической чистки региона и расширения территории тюркского государства в Закавказье. Данное утверждение подтверждается тем фактом, что в оккупированных в ходе агрессии Азербайджана районах Арцаха (Шаумянский район и Геташенский подрайон) не осталось ни одного армянина. И мы сегодня можем быть уверены, любые продвижения вооруженных сил Азербайджана в глубь Арцаха имели бы ровно тот же результат: массовая резня и депортация армянского населения. На это, кстати, указывает и судьба Мартакертского района Ресублики Арцах, большая часть которого в годы войны некоторое время находилась под оккупацией вооруженных сил Азербайджана. Более того, постоянное упоминание официальными лицами Азербайджана 1988-1992 годов выражения "армянский экспедиционный корпус" в Арцахе указывало на то, что в Анкаре и Баку готовились, при удачном стечении обстоятельств, к вторжению на территорию Республики Армения. Однако совместные планы Турции и Азербайджана разбились о несгибаемую волю и беспримерное мужество армянского Воина. Агрессия потерпела крах. Более того, действуя исключительно в рамках статьи 51 Устава ООН - право на индивидуальную самооборону - Армии обороны Республики Арцах удалось освободить от ига пришлых турок некоторые армянские районы, захваченные Турцией в 1918 году. Азербайджан, не имевший возможности оспаривать зарождение Республики Арцах в правовом поле, потерпел поражение на поле боя, что стало чувствительным ударом по вынашиваемым Турцией пантуранистским планам. Ситуация, сложившаяся сегодня в регионе Передней Азии и "Большого" Ближнего Востока напоминает для Турции 1918 год. В самом деле, "арабская весна", на заре которой Турция строила планы по политической экспансии на Аравийский полуостров и Северную Африку, обернулась дивидендами для нефтяных монархий и, в определенной степени, для Запада. Продвижению Турции на Восток препятствует Иран: мощный и стародавний цивилизационный противник турецкого государства. В свою очередь, повстанческая борьба курдов превратила для Анкары юго-восток государства (а также север Ирака) в арену долгой и кровопролитной борьбы. А грамотная политика Б. Асада привела к резкому обострению отношений Турции с курдами Сирии. В этих условиях доктрина неоосманизма видит единственный выход: продвижение к тюркоязычной Средней Азии по заготовленному еще в 1918 году мосту - Азербайджану. Но поражение Азербайджана в Арцахской войне превратило это государство в шаткий и ненадежный мостик, над укреплением которого Анкара трудится вот уже два десятка лет. Бунты в арабских странах лишь активировали эту деятельность Турции, стремящейся "вернуть" Азербайджану армянские районы, закрепить последствия ею же устроенного геноцида армянского народа в Арцахе и Утике и обеспечить себе сильного союзника. Безусловно, руководство армянских государств и армянский народ в целом хорошо представляют последствия мира (статуса) в обмен на армянскую землю. "Возвращение", под любым предлогом, армянской земли турку непременно обернется новыми актами геноцида армянского народа и укреплением, в том числе и моральным, векового врага. Однако не менее важным представляется направленная армянскими государствами политическая и пропагандистская деятельность, раскрывающая кровавую сущность пантуранизма и неоосманизма. Тем более, их совмещения.

-

Евразийская халява Прежде всего, нужно отметить, что «халява» - это официальная категория современного русского понятийного языка, и без данного выражения было бы трудно адекватно выражать определенные политические формулировки, вести публичную и непубличную дискуссию. При этом, конечно же, «халява» - это элементарное понятие и для армянской околополитической элиты, включая журналистов, политологов и всевозможных авторов, в том числе, и заседающих в парламенте. На каждом этапе политического драйва возникает своя халява, более того, только с появлением очередной халявы можно считать, что в Армении наступил новый этап политической интриги. Интриги с каждым этапом все тускнее и скучнее, но это не так важно, ведь главное, чтобы у носителей идеи была более-менее ощутимая кормушка. Ранее более респектабельными халявами были западные или прозападные проекты, на которых отсиживались и кантовались многие представители псевдолиберальных кругов. Но западная халява должна была быть рано или поздно исчерпана, так как задачи Запада, в основном, уже решены. Русская халява, возникающая с некоторой регулярностью каждые три – четыре года, все еще актуальна, так как ни один проект не осуществлен, ни в полной мере, ни отчасти. Были разные вариации: СНГ, Союз Россия – Белоруссия – Армения, ОДКБ, Таможенный союз, а между этими попытками - всевозможные инициативы банкетного характера. Проблема вовсе не в том, что участие в каком-либо межгосударственном союзе плохо или недопустимо. Проблема в содержательности данного проекта. Евразийский (или, как принято было говорить в определенных кругах московских политических проектантов, Неоевразийский проект), представляет собой глубоко идеологизированное начинание, включающее сочетание геополитических, геоэкономических и социокультурных составляющих. Ни в России, ни за ее пределами, в Евразии, нет настолько разработанного проекта, и можно было ожидать дискуссию на столь сложные темы, прежде чем перейти к «застолью» халявного характера. Но этого не происходит и никогда не произойдет, так как обсуждение различных сторон Евразийского проекта приведет к необходимости предварительной выработки достаточно серьезных вопросов и решения проблем. Следует заметить, что ведущие разработчики Неоевразийского проекта всего лишь взяты на «борт» этого ветхого корабля, но никак не в качестве проектировщиков, которые призваны принимать участие при разработке и, тем более, принятии решений. Хотя бы это обстоятельство хорошо бы обдумать, прежде чем кидаться с головой в эту халяву. Прежде всего, необходимо разработать вопросы состава участников, экономических и военно-политических отношений, внешнеполитических отношений, участие в различных международных блоках и альянсах, а также приоритеты и интересы различных государств-участников. Российское политическое руководство прекрасно понимает, что реализация Евразийского проекта предполагает «продажу «кота в мешке»», иначе, при достаточно разработанных договоренностях, ни одно государство не вступит в этот виртуальный союз. Возникает вопрос: возможен ли такой прием при решении столь серьезной задачи? Конечно, возможен, если вспомнить, как создавалась ОДКБ, где любое государство готово предоставить самое современное вооружение противнику своего союзника. Было ли это обстоятельство обсуждено при принятии решений с самого начала создания этой организации? Возможно ли, чтобы государство-член военного альянса время от времени выходило из его состава? Нет сомнений, что в основе Евразийского Союзе будет лежать некая «синяя бумажка», которая не будет ни к чему обязывать. Расширение НАТО в восточном направлении произошло при демагогической пропаганде «об угрозе с востока». ОДКБ создано при существовании реальных угроз, которые не нивелированы вследствие создания данного блока, а напротив усилились, причем Россию это вполне устраивает. Трудно представить, что ведущие государства НАТО удовлетворены усилением внешних угроз для других членов альянса (быть может, исключением является Турция, которую ее партнеры блокируют и сталкивают с соседями). Нынешние политические руководители России продолжают ощущать себя не политиками, а функционерами в стране, где помимо них существует и вполне реальная экономическая (отчасти политизированная) элита, которой глубоко безразличны всякого рода геополитические идеи и проекты. Им не нужна «великая Россия» и, тем более, Евразийский проект, их интересует изолированное, прижатое к Арктике государство с населением не более 15 млн. человек, добывающее нефть, газ и золото. Для такого общества говорить и обсуждать Евразийский проект просто смешно. Когда-то армянскими аналитиками довольно подробно был разработан Евразийский проект в преломлении к интересам Армении, и главной задачей ставилось вовсе не участие в нем как самоцель, а осознанное принятие правил на Евразийском «поле». Быть может, это является важнейшим технологическим приемом, который мог бы стать базисной политикой Армении в евразийском направлении. Сейчас, когда перед политическим руководством России встала проблема разработки и демонстрации стратегической доктрины, в рамках доказательств своей востребованности вспомнили про Евразийский проект, а, вернее, не проект, а затею. Если данная инициатива и имеет какой-то практический смысл, то только в части торможения и ограничения сотрудничества государств Евразии с другими блоками и альянсами, прежде всего, с Европейским Союзом и НАТО. Это и будет единственным результатом для Армении при ее участии в декларированном Евразийском Союзе. Если говорить о технологиях, то можно вступать в любую бодягу, которую начинает Россия: через пару лет все это лопнет и забудется. А пока развертывается халява, с банкетами, фуршетами и пустой болтовней политиков и деятелей околополитического сервиса. Будет много водки и коньяка, семги и форели, до поры до времени, но главное - поймать момент. Как говорил В. Жириновский, «очередная халява, где метр стола – миллион».

-

Независимость закавказских турок на чужой Родине 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджанской ССР собрался на внеочередную сессию, на которой была принята декларация "О восстановлении государственной независимости Азербайджанской республики". Данная декларация явилась глобальным обманом как мировой общественности, так и населения территории, на которой провозглашалась новое государственное образование. Именно новое, так как "восстанавливалось" то, чего никогда в истории не существовало. Полуграмотные депутаты Верховного Совета АзССР, кажется, даже не подозревали, что республика, независимость которой они "восстанавливали", называлась Азербайджанская Демократическая республика (АДР). Вряд ли им было известно и о том, что АДР не была признана мировым сообществом и Лигой Наций в качестве независимого государства, то есть выражение "восстановление государственной независимости" являлось обыкновенным обманом. Интересно также, что депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР назвались в этой декларации депутатами Верховного Совета Азербайджанской республики. Необходимо отметить, что декларация о независимости Азербайджана никоим образом не являлась "отражением стремления азербайджанского народа к независимости", как это преподносится ныне, она родилась вследствие опасений за свою карьеру тогдашнего руководителя Азербайджана А. Муталибова. И, надо сказать, что опасения эти были обоснованными. Как известно, во время августовского путча 1991 года президент Азербайджана, не сумев "правильно сориентироваться", выступил в поддержку противников Горбачева. Того самого Горбачева, кто усадил его в кресло руководителя Азербайджанской ССР. Однако Горбачеву удалось вернуться к власти, и в тот же день ему было сообщено о поведении Муталибова. "Я не знал этого", - ответил тогда Горбачев, и добавил: "Будем разбираться!" Как умеет "разбираться" Горбачев, Муталибову было хорошо известно, что и подтолкнуло его к идее о провозглашении независимости Азербайджана. Между тем, за три с половиной месяца до реализации "стремления азербайджанского народа к независимости" в этой республике проводился референдум, на котором "свободолюбивый азербайджанский народ" в подавляющем большинстве (свыше 93%) проголосовал за свое пребывание в составе СССР. Именно по этой причине декларацию от 30 августа следует считать узурпацией власти в республике со стороны кучки назначенных депутатами людей. Как видим, провозглашение Азербайджанской республики было сопряжено с огромным количеством ляпов, подлогов и обыкновенного мошенничества. Тем не менее, вслед за этим последовало признание новой республики со стороны многих государств мира, "снисходительность" которых к правовому аспекту декларации "о восстановлении государственной независимости Азербайджана" стала возможной исключительно на волне эйфории от распада СССР. 9 ноября последовало первое И первой - 9 ноября - Азербайджанскую республику признала Турция, преследующая далеко идущие политические цели. Впервые самопровозглашение закавказскими турками «своего» "национального" государства в 1918 году стало возможным исключительно в результате военной интервенции регулярной турецкой армии под командованием генерала Нури. Тогда Турция, терпевшая поражения на всех фронтах Первой Мировой войны решила повернуться лицом к Турану, важнейшим этапом на пути к которому считала создание тюркского государства в Южном Кавказе. Но даже после самопровозглашения Азербайджанской демократической республики его марионеточное правительство еще долго не могло вступить в провозглашенный столицей АДР Баку. Правительству удалось прибыть в город лишь спустя три с половиной месяца, вслед за регулярной турецкой армией, после того, как 15 сентября 1918 года последняя захватила Баку. Название «Азербайджан» явилось следствием хорошо продуманной стратегии пантюркизма, направленной на подготовку почвы для будущих территориальных притязаний к соседнему Ирану, северные провинции которого без малого два с половиной тысячелетия носят это название. Так, академик В. В. Бартольд, отвечая на недоуменный вопрос бакинских же студентов, писал: «…термин Азербайджан избран потому, что когда устанавливалась Азербайджанская республика, предполагалось, что персидский и этот Азербайджан составят одно целое… На этом основании было принято название Азербайджан». Таким образом, новое государственное образование, как уже отмечалось, не признанное Лигой Наций и мировым сообществом, уже с самого своего зарождения преследовало и планировало аннексионистские и ассимиляторские цели. Однако Азербайджанской республике не повезло: осенью того же года Турцию, согласно решению Мудросского мира, вынудили покинуть Южный Кавказ. Государство, не успевшее состояться, но успевшее предъявить территориальные претензии на земли коренных в регионе народов - армян, талышей, лезгин, удин, аварцев, рутульцев и так далее, а также на территории Армении и Грузии, оказалось в отчаянном положении. Закавказские турки просто не имели никакой возможности удержать захваченные и переданные им турками земли коренных народов. Особенно активным было сопротивление армян, талышей и лезгин. Так, закавказским тюркам так и не удалось захватить Арцах, а также часть территорий современных Гей-гельского, Дашкесанского и Шамхорского районов. Сильное сопротивление было оказано захватчикам и на территории Талышского ханства, где весной 1919 даже была провозглашена Талыш-Муганская Советская Республика. Ожесточенный характер носило сопротивление лезгин и аваров, прекратившееся много позже установления советской власти в Азербайджане. В условиях массового обвала фронта и потери захваченных турецкой армией территорий, Баку был вынужден обратиться за помощью к Советской России, 28 апреля 1920 года введшей свои войска в Азербайджанскую республику. Большевистская Россия не только спасла Азербайджан от неминуемой гибели, но и помогла ему "вернуть" значительную часть утраченной после ухода турок территорий, в том числе и Нахиджеван, Арцах, Талыш, Закатальский округ и южную часть Лезгистана. В связи с этим интересно ознакомиться с введением принятого 18 ноября 1991 года Конституционного акта "О государственной независимости Азербайджанской республики", в котором есть следующие строки: "Азербайджанская Республика (1918-1920 годов - Л. М.-Ш.) была признана многими иностранными государствами и установила с ними дипломатические отношения. Но 27-28 апреля 1920 года РСФСР, грубо поправ международные правовые нормы, без объявления войны ввела в Азербайджан части своих вооруженных сил, оккупировала территорию суверенной Азербайджанской Республики, насильственно свергла законно избранные органы власти и положила конец независимости, достигнутой ценой огромных жертв азербайджанского народа. Вслед за этим Азербайджан, так же как и в 1806 - 1828 годах, был вновь аннексирован Россией". Та же мысль повторяется и в статье 1 указанного Конституционного акта: "Вторжение 27-28 апреля 1920 года XI армии РСФСР в Азербайджан, аннексия территории республики, свержение Азербайджанской Демократической Республики - субъекта международного права являются оккупацией Россией независимого Азербайджана". Между тем, советизация региона не только спасла Азербайджанскую республику, но и легализовала за закавказскими турками "право" на нее. До 1936 года Азербайджанская ССР считалась интернациональной республикой, поскольку такой нации, как "азербайджанцы", в природе не существовало. Все остальные советские республики, как известно, назывались по имени ведущего государствообразующего народа. А с 1936 года тюркские племена Азербайджана волевым решением И. Сталина были названы "азербайджанцами". Фактический и правовой абсурд, когда разношерстные пришлые кочевые племена, создав на турецких штыках государство, назвали его Азербайджаном, затем сами «стали» азербайджанцами, привел к восприятию их в качестве титульной нации республики. Между тем, на территории современной Азербайджанской республики тысячелетиями проживают аборигенные народы, которые сегодня преподносятся (и воспринимаются!) официальной пропагандой в качестве национальных меньшинств. 30 августа 1991 года "азербайджанцы" воспользовались созданными для них Россией привилегиями, а также подаренным им Сталиным неоэтнонимом для провозглашения Азербайджанской республики и узурпирования власти в регионах, исторически принадлежащих и населенных коренными народами Южного Кавказа. Тех самых народов, которые 17 марта 1991 года проголосовали за свое пребывание в СССР, а 31 августа того же года проснулись в оккупировавшем их Родину чужом государстве.

-