-

Posts

14,853 -

Joined

-

Last visited

-

Days Won

8

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Nazel

-

Голос гениального композитора. sound02_download.mp3

-

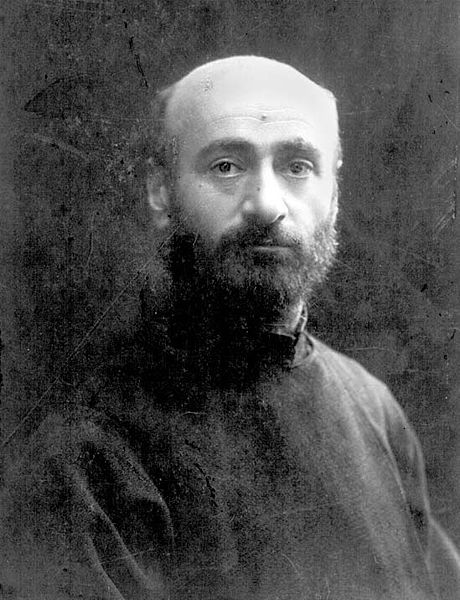

Комитас - Согомон Геворкович Согомонян - родился 26 сентября 1869 года в Анатолии (Турция), в городе Кутина (Кетайя). Его отец - Геворк Согомонян - был сапожником, в то же время он сочинял песни и обладал красивым голосом. Яркими музыкальными способностями отличалась также мать композитора - Тагуи, которая была ковровщицей. Безрадостным и полным лишений было детство Комитаса. Он потерял мать, когда ему еще не было и года. Из-за занятости отца заботу о ребенке взяла на себя бабушка. В 7 лет Комитас поступил в местную начальную школу, после окончания которой отец его отправил в Брусу - продолжать обучение. Последнее ему не удалось, и 4 месяца спустя он вернулся домой окончательно осиротевшим: скончался отец, а Согомону было лишь 11 лет... "Он был щуплым, слабым и бледным мальчиком, всегда задумчивым и добрым. Он плохо одевался", - таким вспоминал Комитаса один из его одноклассников. Согомона часто видели спящим на холодных камнях прачечной. Он превосходно пел, и не случайно, что в Кутине его называли "маленьким бродячим певцом". Своему восхитительному голосу Согомонян был обязан также и тому событию, которое основательно изменило весь ход его жизни. В 1881 году священник Кутины Г.Дерцакян должен был уехать в Эчмиадзин - принимать сан епископа. По просьбе католикоса он должен был привезти с собой голосистого мальчика-сироту - на учебу в Эчмиадзинской духовной семинарии. Из 20 сирот был выбран 12-летний Согомон. Поскольку в это время в Кутине запрещалось говорить по-армянски, мальчик говорил на турецком и на приветствие католикоса Геворка IV ответил: "Я не говорю по-армянски, если хотите - спою". И своим красивым сопрано спел армянский шаракан (духовный гимн), не понимая слов. Благодаря исключительным способностям Согомон за короткое время преодолевает все препятствия, в совершенстве овладевает армянским. В 1890 году Согомон посвящается в сан монаха. В 1893 он завершает обучение в семинарии, затем принимает сан священника и имя католикоса Комитаса - выдающегося поэта VII века, автора шараканов. В семинарии Комитас назначается учителем музыки. Параллельно с преподаванием Комитас создает хор, оркестр народных инструментов, обработки народных песен, пишет первые исследования об армянской церковной музыке. В 1895 году Комитас принимает духовный сан архимандрита. Осенью того же года уезжает в Тифлис, учиться в музыкальном училище. Но, встретившись с композитором Макаром Екмаляном, получившим образование в Петербургской консерватории, меняет свои намерения и изучает у последнего курс гармонии. Эти занятия стали своеобразной предтечей и крепкой основой для овладения европейской техникой композиции. Дальнейшие события жизни Комитаса были связаны с крупным музыкальным центром Европы - Берлином, куда он уехал учиться по протекции католикоса, получая финансирование от крупнейшего армянского нефтяного магната Александра Манташяна. Комитас поступает в частную консерваторию профессора Рихарда Шмидта. Параллельно с занятиями последнего, Комитас также посещает императорский университет Берлина - лекции по философии, эстетике, общей истории и истории музыки. В годы учебы он имел возможность "общаться" с европейской музыкой - еще более обогащая запас знаний, заниматься музыкально-критической деятельностью. По приглашению Международного Музыкального общества он провел лекции, посвященные армянской церковной и светской музыке в сравнении с турецкой, арабской и курдской музыкой. В сентябре 1899 года Комитас возвращается в Эчмиадзин и сразу разворачивает свою музыкальную деятельность. В короткое время он в корне меняет систему преподавания музыки в семинарии, создает небольшой оркестр, доводит до совершенства исполнительский уровень хора. Он обходит разные районы Армении, записывая тысячи армянских, курдских, персидских и турецких песен, создает обработки песен. Серьезно занимается также научно-исследовательской работой, изучает армянские народные и духовные мелодии, работает над расшифровкой армянских хазов, над теорией гласов. Комитас в разных странах мира выступал как исполнитель и пропагандист армянской музыки. Композитор начинает задумываться и над большими, монументальными музыкальными формами. Намеревается создать музыкальный эпос "Сасна црер" и продолжает работу над оперой "Ануш", которую начал еще в 1904 году. Он сосредотачивает свое внимание на темах, касающихся народного музыкального творчества, раскрывает содержание народных песен. Конечно, подобное мировоззрение должно было привести к неизбежному конфликту между Комитасом и церковью. Постепенно безразличие новых руководителей, отрицательное отношение отсталого слоя церковных деятелей, сплетни и клевета возросли настолько, что отравили жизнь композитора - человека, который остался в представлении современников как абсолютно светский человек. Конфликт настолько углубился, что Комитас отправляет письмо католикосу, умоляя освободить его и позволить спокойно жить и творить. Это прошение остается безответным, а преследование Комитаса становится еще более явным. В 1910 году Комитас оставляет Эчмиадзин и уезжает в Константинополь. Он думал, что там он найдет такую среду, которая его поймет, защитит и поощрит его деятельность, и тут он сможет претворить свои мечты в реальность. Комитас хотел создать национальную консерваторию, с которой связывал дальнейшую музыкальную судьбу своего народа. Но композитору не удается осуществить это предприятие (впрочем, как и многие другие). Его вдохновенные идеи встречали лишь холодное безразличие местных властей. В Константинополе Комитас организовал смешанный хор из 300 человек, назвав его "Гусан". Последний пользовался большой популярностью. В его концертной программе основное место принадлежало армянским народным песням. Комитас часто проводил свое время в поездках с докладами и лекциями, выступая в своих концертах как солист и дирижер. Композитор превосходно владел флейтой и фортепиано. Он был одарен большой силой воздействия на своих слушателей. Искусством Комитаса были покорены известные музыканты: Венсан д'Энди, Габриель Форе, Камиль Сен-Санс... В 1906 году после одного из концертов выдающийся французский композитор Клод Дебюси взволновано воскликнул: "Гениальный отец Комитас! Преклоняюсь перед Вашим музыкальным гением!" И в Константинополе Комитас не нашел бескорыстных единомышленников, которые помогли бы осуществить его планы. Более того: если в Эчмиадзине он был со своим родным народом, был близок к его быту и искусству, то в Константинополе он был лишен и этого. Тем не менее, он продолжал напряженно работать. Особое внимание уделяет Комитас созданию духовных произведений. В этой сфере его шедевр - "Патараг" ("Литургия"), написанный для мужского хора. Не менее важной областью было для него и музыковедение. В Париже на конференции Международного Музыкального общества он читает два доклада: "Армянская народная музыка" и "О старой и новой нотописи армянской духовной музыки", которые вызвали большой интерес среди участников конференции. Комитасу предлагается также прочесть непредвиденный в программе доклад на тему: "О времени, месте, акцентуации и ритме армянской музыки". В период I мировой войны правительство младотурков начало осуществлять свою чудовищную программу по жестокому и бесчеловечному уничтожению части армянского народа. В апреле 1915 года вместе с целым рядом выдающихся армянских писателей, публицистов, врачей, юристов был арестован и Комитас. После ареста, сопровождаемого насилием, он был сослан в глубь Анатолии, где стал свидетелем зверского уничтожения светлых умов нации. И несмотря на то, что благодаря влиятельным личностям Комитас был возвращен в Константинополь, пережитый кошмар оставил глубокий, неизгладимый отпечаток в его душе. Комитас уединился от внешнего мира, укрылся в своих мрачных и тяжелых думах - сломленный и печальный. В 1916 году здоровье Комитаса ухудшилось, и его поместили в психиатрическую клинику. Однако не было никакой надежды на выздоровление. Медицина оказалась бессильной перед губительной болезнью. Гений армянской музыки нашел свое последнее пристанище в Париже, в пригородной лечебнице Вил-Жуиф, проведя там почти 20 лет. 22 октября 1935 года прервалась жизнь Великого Комитаса. Весной 1936 года его прах был перевезен в Армению и предан земле в Ереване - в пантеоне деятелей культуры. Не менее трагической была и судьба творческого наследия Комитаса. Большинство его рукописей были уничтожены или растеряны по всему миру... "Армянский народ в песне Комитаса нашел и узнал свою душу, свое духовное "я". Комитас Вардапет - начало, не имеющее конца. Он должен жить армянским народом, и народ должен жить им, отныне и навсегда". (Католикос всех Армян Вазген Первый)

-

Кукольная красота В конце XVI века в Италии зародился стиль барокко, который в XVII веке захватил практически всю Европу. В моду вошла роскошь, вычурность и манерность. Настало время так называемой кукольной красоты. Женщины должны были напоминать хрупкие статуэтки. Эталоном привлекательности стала нереально тонкая талия, маленькая головка на длинной "лебединой" шее, покатые плечи и маленькая грудь. Под стать этой моде были и платья. Дамы начали носить корсеты на шнуровке, а юбки – на кринолинах, которые визуально расширяли линию бедер. Некоторые морили себя голодом, потому что постоянное недоедание придавало лицу благородную бледность. Но чаще всего эта бледность получалась с помощью белил. Очень щедро использовалась пудра, которая наносилась практически на все – и на парики, и на одежду, и на тело, которое не мылось месяцами. Последнее не должно вызывать удивления: в то время гигиенические процедуры были не в почете. Ванна принималась исключительно редко – иногда раз в год или полгода. Волосы тоже не мылись – размножившиеся насекомые вычесывались оттуда специальными гребнями. Так что хрупкая барышня, одетая в роскошное платье, на самом деле являла собой достаточно непривлекательное зрелище.

-

Возрождение: земная женщина От идеализированного тела… В эпоху Возрождения женское тело вновь появляется в нерелигиозном искусстве. Оно снова идеализируется. Женщины картин Рафаэля и Ботичели изображены в неестественных позах, опираясь на одну ногу, как в греческих скульптурах. В женщинах художники стараются показать прежде всего божественность. Многие элементы не выдерживают анатомических пропорций: слишком длинная шея, слишком покатые плечи и левая рука странно прикреплена к корпусу. Художники того времени трансформируют реальность, чтобы приблизиться к их видению женского идеала. …К аппетитным формам Но в искусстве эпохи Возрождения было также реалистическое движение. Аристократы и меценаты, которые восхищались холодной женской красотой работ Рафаэля, любили также округлые формы женщин Тициана и Рубенса. Округлые бёдра, тяжёлая грудь и аппетитная полнота характеризуют переход к чувственному искусству, зов к естественным желаниям зрителя. Секрет красоты: В XVII веке женщины совсем не мылись: они покрывали кожу толстыми слоями косметики и чистили тело ароматизированными простынями.

-

Пышное Возрождение Вслед за строгими временами пришло Возрождение. Начали цениться пышные телеса, которые изображал на своих картинах Рубенс. Особыми достоинствами считались полные руки, широкие бедра и пышная грудь. Плавные изгибы тела подчеркивались как только можно – и особым покроем платья, и глубоким декольте, и короткими рукавами. Не считалось зазорным иметь и достаточно стройную фигуру. Главное – чтобы она была пропорциональной и гармоничной. А вот худышек не жаловали . Во времена правления Катерины Медичи во Францию ввезли с Востока румяна. Отныне красавицы Французского Двора (а следом и во всем мире) красят сурьмой глаза, ресницы, брови, а губы, ногти и щёки становятся ярко-красными. Доходило до того, что некоторые девушки подкрашивали даже соски. Куртизанки из Венеции, слывшие самыми красивыми женщинами, ввели в моду новый идеал красоты: блондинка с пышными формами и бледным лицом (знаменитая венецианская блондинка). Секрет красоты: Чтобы стать блондинками, женщины эпохи Возрождения покрывали волосы смесью шафрана и лимона и оставались под палящим солнцем в шляпах без дна, защищая лицо от загара широкими полями.

-

Дама для трубадура В X–XII веке в Европе сформировался свой идеал красоты. Трубадуры прославляли хрупких, белокожих дам, беззащитных и беспомощных на вид. В моду вошла продолговатость, причем во всем, начиная от высокого роста и заканчивая высоким лбом. Чтобы максимально открыть его, дамы сбривали часть волос, обрамлявших лицо. Для того чтобы шея казалась более длинной и тонкой, брился затылок. Ценились тонкие руки, длинные пальцы и длинные ноги. На этом фоне парадоксально выглядело только одно: стандарт красоты подразумевал округлый, достаточно большой живот. Те, кого природа наградила плоским животом, тоже нашли выход из положения. Под платье подкладывали специальный валик, имитирующий увеличенный живот. Безбровая Европа В Средневековой Европе царили жесткие порядки, установленные католической церковью. Физическая красота считалась греховной. Поэтому женщины носили платья, почти полностью скрывающие фигуру. Но даже в те непростые времена существовал свой стандарт красоты. Им была достаточно гармонично сложенная женщина, не худая, но и не полная. Больше всего ценилась миниатюрность. Маленьким должно было быть все – рост, кисти рук, ступни, грудь. Еще более ценилась вера в Бога и покорность мужу. Многие исследователи считают, что именно поэтому в те времена начали брить брови. Это сразу же придавало лицу отсутствующее, спокойное и кроткое выражение.

-

А также они служат способом наказания неверных жен.

-

Остальное-вечером. Кстати,дополняйте,

-

Средние века: идеал непорочности Запрет на макияж В средние века макияж запрещён всемогущей Церковью, поскольку он искажает божьи создания. Единственный приемлемый цвет – красный цвет целомудрия. Дева Мария изображалась в основном фигурой, лишённой всякой женственности: римская статуя представляет её исключительно в качестве поддержки для младенца Иисуса на её руках. Белизна кожи, символизирующая чистоту, непорочность, а также богатство и праздность, очень ценится в девушках той эпохи. Средневековая нимфа Часто скрытое под широкими одеждами, тело идеальной женщины должно было соответствовать особым канонам. Женщина должна быть широкоплечей с маленькой упругой грудью, осиной талией, узкими бедрами и округлым животиком. Особое внимание заслуживали молодость и светлые волосы. Секрет красоты: Женщины наносили на лоб смесь негашёной извести и сульфид мышьяка для избавления от нежелательных волос. Не гнушались даже крови летучих мышей и лягушек, лишь бы не росли волосы на лбу, что придавало особую выразительность взгляду.

-

Греческая красота: почти мужское тело Во время архаического периода (VII-VI века до н.э.) статуи никогда не изображали реальных людей, а воплощали идеал красоты, добродетели, доблести или жертвенности. Подобный идеал в большей степени соответствовал юноше. Женщины же изображались задрапированными в туники, позволяющие видеть очертания их мужеподобного атлетического тела. Красота основывается на гармонии тела, а не на художественном вкусе. Начиная с V века, статуэтки изображают не только божества и идеалы, но и реальных людей. А скульптор Праксител впервые изображает женщину без одежды. Прототипом его скульптур Афродиты, известных своим эротизмом и женственностью, была Фрине, знаменитая куртизанка того времени. Секрет красоты: несмотря на то, что идеальной считалась естественная красота, это не мешало греческим женщинам красить губы красной землёй, наносить шафран на веки и золу на ресницы и брови.

-

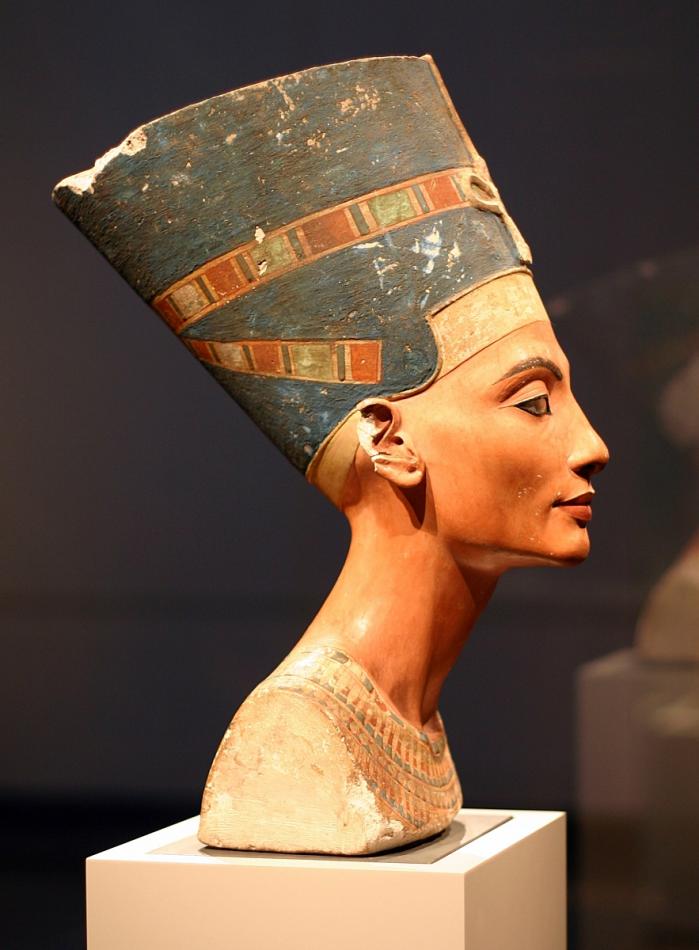

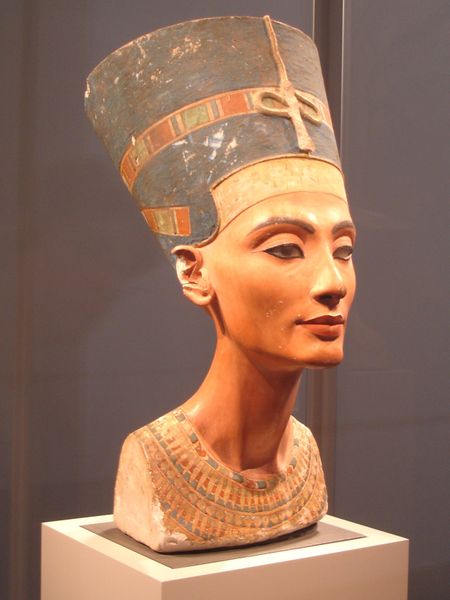

Египетские каноны красоты Во времена египетской цивилизации изображения идеальной женщины подчинялись определённым канонам. Среди известных своей красотой женщин того времени выделалась египетская царица начала Нового царства Яхмес-Нефертари, жена своего брата Яхмеса и мать Аменофиса I. Она являлась объектом культа личности и божества: статуи представляют её красивой высокой стройной африканкой атлетического телосложения, с длинными ногами, с округлыми ягодицами и маленькой грудью. Изображение лица подчинено в египетском искусстве чётким правилам, что можно наблюдать на примере знаменитых бюстов Нефертити. Цвет кожи всегда желтоватый, а не красноватого оттенка, как у изображений мужчин: женщина, следящая за домашним очагом, находится вдали от солнечных лучей. Глаза, часто чрезмерно широко открытые, подчеркнуты линией, предающей выразительность взгляду. И, наконец, идеальная египетская женщина вечно молода. Секрет красоты: Для увлажнения кожи египтянки использовали масло горького миндаля, салат-латук, тмин или даже лилии.

-

Алла Туманян Окончила Армянский театральный институт. Снималась в фильмах: Мужчины (1973) Терпкий виноград (1974) Хаос (1975) Утес (1975) Вода наша насущная (1977) Чужие игры (1986) Яблоневый сад (1986) Дыхание (1989) И повторится все (1989) Механика счастья (?)

-

Доисторический период Плодовитость прежде всего Многочисленные статуэтки из кости и камня эпохи палеолита (300000-12000 до н.э.) представляют собой первые известные изображения женщины. Короткое туловище, лицо без очертаний, гипертрофированные груди, живот, бёдра, крохотные руки и ноги. Всё это свидетельствует о культе плодовитости женщины: красота и выживание тесно связаны между собой в представлениях о первом женском идеале. Загадочная дама в капюшоне: тонкие черты лица Первое известное изображение человеческого лица – статуэтка из бивня мамонта высотой около 3 см «Дама в капюшоне», найденная во время раскопок при Брассемпуи, датированная 25 000 до н.э. Впервые чётко различимы черты женского лица – дугообразные брови, маленький нос и подбородок. Тонкий женский профиль больше напоминает средневековых красавиц. Голова и шея очерчены волнистыми линиями, долгое время интерпретированными как капюшон. Хотя, вполне возможно, что это изображение заплетенных волос. Секрет красоты: В доисторическом периоде у женщин были кудрявые волосы, которые они часто заплетали для облегчения ухода за ними.

-

http://armenianhouse.org/blackwell/armenia...sayat-nova.html http://armenianhouse.org/sayat-nova/poems-ru.html

-

-

Дальше,товарищи,дополняйте сами.

-

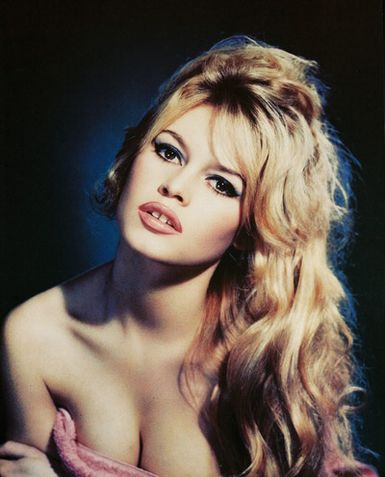

Бриджит Бардо Секс-символ послевоенных лет. Известность принес довольно откровенный по тем временам фильм «Девушка в бикини». Ввела в моду розовую помаду и черную подводку.

-

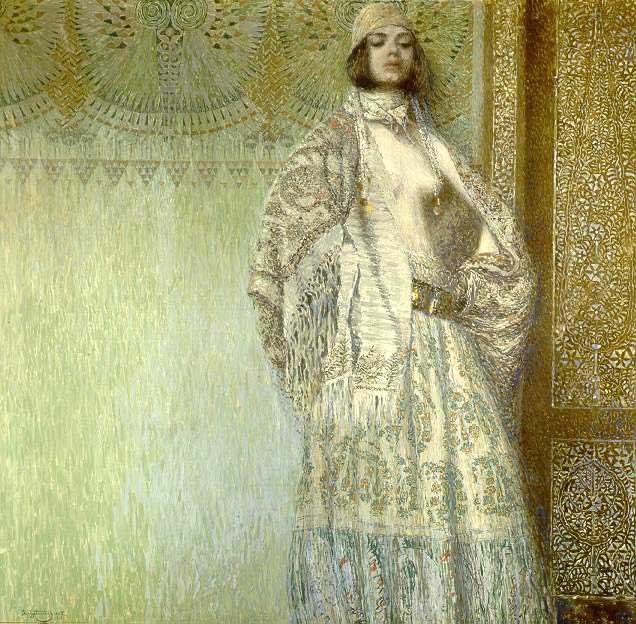

Рубенсовские женщины Фламандский живописец даже не подозревал, что подарит миру новый идеал женской красоты: полных женщин, не стесняющихся своих округлостей.

-

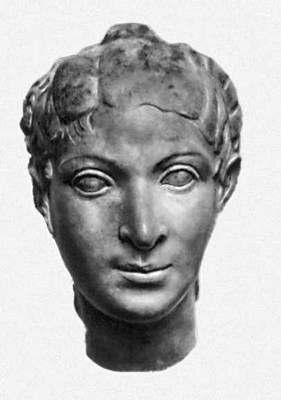

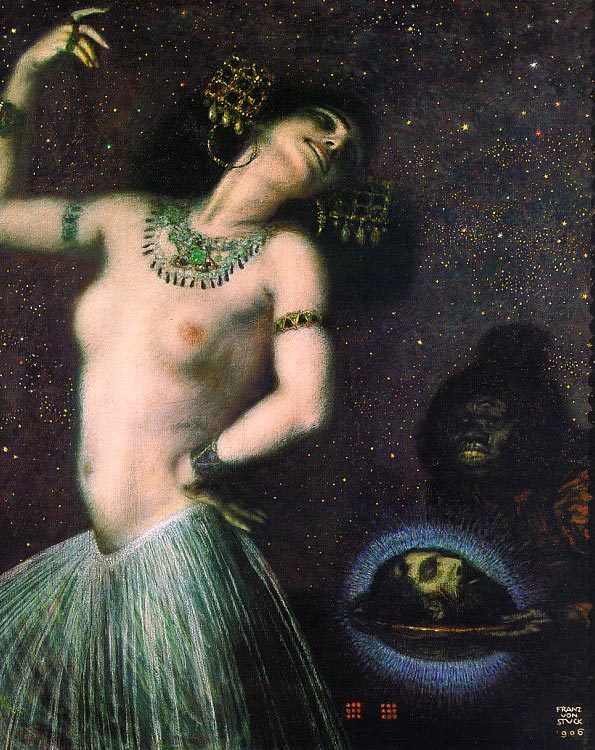

Клеопатра Женские чары Клеопатры известны доныне. Несмотря на несколько массивный подбородок, мужчины легко расставались с жизнью только за одну ночь с нею. Sans_titre.bmp

-

-

Стандарты женской красоты также изменчивы и противоречивы как мода. На каждом этапе развития общества возникают свои новые идеалы и низвергаются старые. Вот основные "вехи" мужских пристрастий... Нефертити

-

Интересно,а за это время изменилась ли точка зрения большинства людей?Теперь ведЬ стрип-клубов пруд пруди.....Только кто туда ходит....зачем.....

-

Les francophones!!!!Vous êtes où?Rien à dire?

-

Да простят меня духовные лица,но лично я предпочитаю общаться с Богом без них,поэтому мне трудно ответить на этот вопрос.