-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

-

-

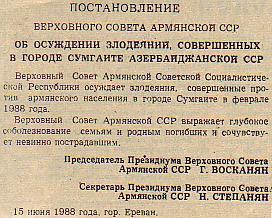

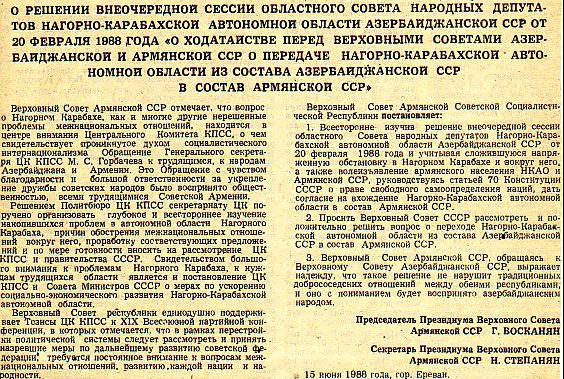

1 июня 1988 года началось регулярное вещание Карабахского телевидения через ретрансляционную станцию №5 города Шуши. 2 июня. В газете «Бакинский рабочий» сообщалось о заседании бюро ЦК КП Азербайджана, которое, «придавая важное значение последовательной реализации задач», определенных постановлением ЦК КПСС И СМ СССР «О мерах по ускорению социально-экономического развития НКАО в 1988-1995 гг.», «специально рассмотрело ход выполнения данного решения. Было решено: создать в Степанакерте в 1988 г. филиал ин-та «Азгоспроект», в 1991 г. в Баку начнет работу армянский драмтеатр; 64 (больше на 24 чел.) юношей и девушек из НКАО в 1988-1990 гг. по целевому назначению будут приняты в 11 вузах Арм. ССР, а также приняты и другие перспективные меры». 4 июня несколько человек в Ереване объявляют голодовку (среди них герой Социалистического Труда Гарник Манасян). 6 июня. На заседании Политбюро Горбачев высказывается следующим образом: «С чем мы никогда не согласимся, — это поддержать один народ в ущерб другому. Пусть нас на этот счет не шантажируют. Мы не позволим, не должны ни в коем случае допустить, чтобы истину искали через кровь!» Громыко призывает к привычному средству: «Появится на улице армия, и сразу будет порядок». Чебриков возражает. Яковлев предлагает на год взять «управление НКАО в Москву». Шеварднадзе высказывается за немедленное придание НКАО статуса автономной республики. Лигачев пытается синтезировать все эти идеи: «Уже сейчас 20 тысяч беженцев. Люди без крова. Если статус республики для НКАО не поможет — ввести войска, демонтировать заводы, распустить партийные организации, исполкомы, наводить порядок». Горбачев поддерживает предложение о повышении статуса НКАО до автономной республики. 9 июня первые секретари ЦК Компартий Азербайджана (А. Х. Везиров), Армении (С. Г. Арутюнян) и Нагорно-Карабахского обкома партии (Г. А. Погосян) были приглашены в ЦК КПСС для обсуждения вопроса Нагорного Карабаха. 10 июня 1988 г. Группа депутатов Верховного Совета АрмССР обратилась в Президиум Верховного Совета республики с предложением внести на рассмотрение сессии Верховного Совета АрмССР вопрос о решении внеочередной сессии областного Совета народных депутатов НКАО АзССР от 20 февраля 1988 г. «О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР». Президиум Верховного Совета Арм. ССР сообщил, что данный вопрос будет внесен на рассмотрение предстоящей сессии Верховного Совета республики. 13 июня Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР рассмотрев, принял постановление «О ходатайстве депутатов Совета народных депутатов НКАО о передаче области из Азербайджанской ССР в состав Арм. ССР». Причем в нем речь идет не о решении сессии облсовета, принятого днем раньше, а о «ходатайстве депутатов» НКАО, которое было отклонено, как лишенное «законных оснований». Это постановление было затем подтверждено 7 сессией ВС Аз. ССР II созыва: «Обсудив в соответствии со статьями 78 Конституции СССР и 70 Конституции Азербайджанской ССР, согласно которым территория республики не может быть изменена без ее согласия, ходатайство депутатов областного Совета, Президиум Верховного Совета Азербайджана счел его неприемлемым. Но решил: внести этот вопрос в повестку дня сессии». По инициативе новоиспеченного руководителя Азербайджанской ССР А. Везирова в Баку созывается общегородской митинг, после которого толпа отправилась громить армянские районы города; правоохранителям Баку удалось удержать толпу. 15 июня 1988 года в день сессии, на которой должен был обсуждаться Карабахский вопрос, на Театральной площади Еревана собралось много народу. Участники сидячей демонстрации вынесли из здания Оперного театра телевизор, и все, кто пришел на площадь, могли следить за ходом сессии (по требованию демонстрантов правительство согласилось вести прямую трансляцию из Дворца съездов). Депутатам, выступающим с принципиальных позиций (один из них, в частности, требовал осудить геноцид армян в Сумгаите), буквально затыкает рот председатель Верховного Совета, пытаясь протащить заготовленное заранее решение. В считанные минуты многотысячная толпа перемещается к зданию Дворца съездов. Здание окружают вооруженные солдаты. Демонстранты садятся и скандируют: «Позор! Предатели! Трусы!». Таким образом, спустя два с половиной месяца после погромов в Сумгаите и почти три месяца после исторической сессии областного совета народных депутатов НКАО, Верховный Совет Армянской ССР являет миру два своих постановления. Первое касалось событий в Сумгаите. Вот оно: Второе постановление ВС Арм. ССР касалось решения сессии облсовета народных депутатов НКАО. Вот его текст: К этому времени обстановка в регионе была чрезвычайно накалена. Что касалось беженцев из Сумгаита, то по официальным данным, предоставленным Комиссией по рассмотрению вопросов граждан, переехавших из Сумгаита, на июнь месяц 1988 года в республике находились 702 сумгаитские семьи - всего 2780 граждан. Был решен вопрос о постоянном месте жительства в Армянской ССР для 471 семьи - 1822 граждан. 45 семей изъявили желание обосноваться в Степанакерте, 46 - в Баграмяне. 85 семей пыталось обменять свои квартиры на квартиры и собственные дома азербайджанцев, изъявивших желание уехать из Масиса, Джермука и Капана в Азербайджанскую ССР. 118 семей собиралось получить земельные участки под строительство собственных домов в Абовяне, Аштараке и Наири. Мои личные впечатления о так называемом изгнании азербайджанцев из Капана достаточно просты. Я призывался в ряды Советской армии в 1988 году, когда азербайджанцы еще жили здесь. Демобилизовался, соответственно, в 1990 году - азербайджанцев уже не было. Многие, естественно, оказались в выигрыше, получив взамен своих сельских домов в высокогорном Сюнике благоустроенные городские квартиры бакинских, кировабадских, шамхорских и т. д. армян. К началу конфликта в Сюнике азербайджанцы проживали в селах Агуди (сейчас и до тюрков - Агиту), Урут (Воротан), Кзлджуг (Сапатадзор), Кзлшафаг (Торуник), Джомардлу (Танаhат), Аревис. Села Шаки и Вагуди (Вагатин) были смешанными; общая численность тюрков составляла около 37 тысяч человек, из них 3 тысячи - в Сисиане, 2 села в Горисе, село Нювади (Нрнадзор) в Мегри (последнее тюркское село в Армении, «обмененное» на Арцвашен) и 20 процентов (!) населения Капана, а также около 1500-1600 человек в окрестных селах. Вообще, бывшие тюркские села в Сюнике достаточно легко даже сегодня отличить от чисто армянских. Армянский дом - обязательно четырехстенный, каменный, основательный, часто с облицованным фасадом. Дома тюрков в их горных селах были трехстенными, то есть дом задней своей частью как бы уходил в гору и, фактически, горный склон и являлся четвертой стеной дома. Сами дома обычно были простыми, без особых изысков и практически не облицовывались. Другой характерной приметой тюркского села служило его кладбище. Для армян похороны, и вообще все, что связано с погребением и кладбищем - очень важный ритуал, требующий серьезных материальных затрат. Могильные камни, как правило, представляют собой или орнаментированные хачкары или профессионально выполненные надгробья. В тюркских селах зачастую могильный камень представлял собой грубо обработанную глыбу камня с кустарно выполненными надписями на кириллице. Возвращаясь к судьбе беженцев из Советского Азербайджана, скажу, что постсумгаитский период (с марта по октябрь1988 года) - время, когда, вследствие напряженности в межнациональных отношениях, начался массовый жилищный обмен между жителями Армянской и Азербайджанской ССР, это то короткое время, когда еще можно было что-то как-то обменять. В 1989 году погромы охватят весь Азербайджан и спасти что-либо, кроме собственной жизни, будет практически невозможно.

-

21 февраля 1988 года в Кремле собралось Политбюро ЦК КПСС, рассматривался вопрос о Нагорном Карабахе. Разумовский сообщил, что 12 февраля в Степанакерте собрание партийных и хозяйственных руководителей высказалось за присоединение к Армении, а 13 февраля прошел митинг. Были названы и «два лица, которые будоражили публику», — сотрудник ереванского института Госплана Мурадян и инструктор обкома Карапетян. Была озвучена информация о позиции руководителей республик. Багиров настаивал, чтобы центр подтвердил и гарантировал неизменный статус НКАО. Демирчян выступал за то, чтобы рассмотреть обращение областного Совета НКАО в Верховных Советах Азербайджана, Армении и Советского Союза. Рыжков высказался, что «действовать надо конституционно». Чебриков выразил мнение, что нужен не один шаг, а несколько: провести совместное заседание, послать из Москвы людей, к которым прислушиваются. Лигачев буквально взбесился оттого, что "какие-то экстремисты позволяют себе говорить от имени народа". В итоге было принято постановление, согласно которому требование о включении Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР было представлено как принятое в результате действий «экстремистов» и «националистов» и противоречащее интересам Азербайджанской ССР и Армянской ССР. Постановление ограничилось общими призывами к нормализации обстановки, выработке и осуществлению мер по дальнейшему социально-экономическому и культурному развитию автономной области. То есть по сути политическое решение проблемы центр пытался подменить социально-экономическими мерами. Центральные органы власти и в дальнейшем, несмотря на обострение обстановки, будут руководствоваться этим постановлением, непрерывно заявляя, что «перекройки границ не будет», "перестройка - не перекройка" и т. д.: "Изучив информацию о развитии ситуации в Нагорно-Карабахской автономной области, Центральный Комитет КПСС считает, что действия и требования, направленные на пересмотр существующей национальной и территориальной структуры, противоречат интересам трудящихся Советского Азербайджана и Советской Армении и создают угрозу межнациональным отношениям". На состоявшихся пленумах районных и городских комитетов партии области (кроме Шушинского р-на) с некоторыми выводами указанного постановления ЦК КПСС не согласились. Власти Азербайджана пытались воспрепятствовать обнародованию решения сессии в газете "Советский Карабах", но народ, окружив типографию, дождался выхода в свет полного тиража газеты на армянском и русском языках. Попытка довезти оригинал решения до Еревана наткнулась у Шуши на блокпост азербайджанской милиции, пришлось повернуть, а потом инсценировать сценку с гробом старого большевика, где вместо покойника лежали бумаги, привезти "тело" в Степанакертский аэропорт и вертолетом направить в Ереван. В этот же день радио и телевидение Азербайджанской ССР сообщили о том, что происходящие волнения в НКАО дело рук отдельных экстремистских группировок. Вечером 21 февраля в Агдаме состоялось расширенное совещание городского партийного актива с участием представителей ЦК компартии Азербайджана во главе с лидером азербайджанских коммунистов К. Багировым. Тем временем, в правоохранительные органы поступили первые сообщения об избиении лиц армянской национальности, ножевых ранениях, разбитых автомашинах. 22 февраля. В Степанакерт рано утром спецрейсом прибывает ряд партийных, советских, профсоюзных руководителей Азербайджана (некоторые уже были на месте), а чуть позже кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС Г. П. Разумовский (секретарь ЦК КПСС) и П. И. Демичев (зам. пред. Президиума ВС СССР), которые приняли участие и выступили на состоявшемся во второй половине дня партхозактиве области. В принятой резолюции, в частности, говорилось, что «действия и требования, направленные на пересмотр существующего национально-территориального устройства НКАО, противоречащие интересам трудящихся Азербайджанской ССР и Армянской ССР, наносят вред межнациональным отношениям, могут, если не принять сейчас ответственных мер, привести к непредсказуемым или даже трудно поправимым последствиям». Разумовский и Демичев находились в Степанакерте с 22 по 23 февраля; они встречались с партийными руководителями, представителями общественности - и даже выступили на непрекращающемся митинге с обещанием объективно изложить в Москве суть происходящего. Стотысячный митинг в Ереване. Первый секретарь ЦК Компартии Армении Демирчян объявил по республиканскому телевидению, что требование о воссоединении не может быть удовлетворено и что "дружба между народами является нашим бесценным богатством и гарантией будущего развития армянского народа в семье братских советских народов". Когда же его, наконец, вынудили выступить перед митингующими на Театральной площади, Демирчян выглядел крайне раздраженным и даже бросил в толпу риторический вопрос: неужели люди считают, будто Карабах "лежит у него в кармане". 22-го февраля толпа азербайджанцев из Барды и Агдама (около 8 тыс. человек - рабочие, учащиеся техникумов, старшеклассники), вооруженная палками и камнями, двинулась на Степанакерт, чтобы «проучить армян» (Аскеранский инцидент). Вступив на территорию Аскеранского района НКАО, они разбились на группы и принялись "наводить порядок": крушили все на своем пути, останавливали встречные автомобили, громили их, избивали водителей и пассажиров, громили объекты хозяйственного назначения, разгромили или сожгли несколько промышленных предприятий, сельскохозяйственных строений, торговые павильоны, автотранспорт и сельхозтехнику близлежащих армянских сел. Лишь на окраине Аскерана толпы погромщиков были остановлена силами двух сотен армян, вооруженных охотничьими ружьями, под руководством Самвела Карапетяна и двадцати отрядов милиции, в том числе и собственно агдамской. Сотни молодых жителей Степанакерта, прибывшие на подмогу аскеранцам, стояли в ожидании, готовые отразить натиск толпы, если бы ее не сдержали милиционеры. Два азербайджанца из числа нападавших были убиты. Точно известно, что одного из них сразила пуля азербайджанского милиционера.К вечеру все нападавшие были выдворены из района. Около полусотни раненых в результате этого жителей НКАО были доставлены в больницы. Следствие по делу о нападении азербайджанцев на Аскеранский район было начато прокуратурой СССР, но, подобно многим другим, ничем не завершилось. Характерно, что в сообщении ТАСС, повторенном затем Центральным Телевидением и Всесоюзным Радио, говорилось о гибели двух азербайджанцев не в результате похода последних на Аскеран, а "в результате столкновения между жителями Агдама и Аскерана". Одновременно в самом Агдаме был остановлен и подвергся нападению рейсовый автобус, следовавший из карабахского райцентра Мартуни в Ереван; пассажирам были нанесены телесные повреждения; сам автобус был разбит. В тот же день в Агдаме было совершено нападение на автомашину марки "КамАЗ", принадлежащую Межколхозстрою Нагорного Карабаха. Водитель М. Минасян и главный инженер В. Багдасарян подверглись жесточайшим избиениям толпы, в результате чего В. Багдасарян скончался, а М. Минасян потерял зрение. 22-23 февраля. Первые митинги в Баку и Сумгаите, в частности, митинг в здании АН Азербайджанской ССР с участием академика З. Буниятова. Основной лозунг: "НКАО - неотъемлимая часть Азербайджана". 23 февраля. Прекращатилось движение автотранспорта из Армении в НКАО. Митинг на Театральной площади Еревана собрал 300 тысяч человек. Ряд предприятий и учреждений, в частности, транспортники столицы Армении объявили забастовку в знак солидарности с карабахскими армянами. Собрание партактива Армении, обсудив постановление ЦК КПСС от 21 февраля 1988 г. принимает резолюцию, в пункте 3 которой говорится: "Просить ЦК КПСС при подготовке Пленума ЦК КПСС по проблемам национальной политики всесторонне рассмотреть в комплексе с другими проблемами вопрос Нагорного Карабаха". В общесоюзной прессе (газета "Известия") выходит первая публикация о Нагорном Карабахе - "Что имеем - сохранить", подготовленная в Баку. 24 февраля 1988 г. Сообщение ТАСС в "Правде" о «выступлениях части армянского населения с требованием о включении Нагорного Карабаха в состав Армянской ССР». В сообщении говорилось, что «в результате безответственных призывов отдельных экстремистски настроенных лиц с обеих сторон были спровоцированы нарушения общественного порядка». Таким образом, гласно выраженное стремление всего армянского населения НКАО, подтвержденное решением главного органа советской власти области, по существу, было приравнено к «провокации националистических элементов». Пленум Нагорно-Карабахского обкома партии (80 голосами против 10) одобрил резолюцию областного Совета. Пленум освободил первого секретаря обкома Е. С. Кеворкова от занимаемой должности за недостатки в работе. Первым секретарем обкома избран его заместитель Г. А. Погосян. В работе пленума приняли участие Разумовский и Демичев. Однако избрание Погосяна создало новые проблемы для Москвы: спустя несколько месяцев он, пользовавшийся большим уважением среди карабахских армян, сам стал сторонником кампании за воссоединение с Арменией. В Ереване создан Оргкомитет по воссоединению. Его почетными председателями избраны писательница С. Капутикян и президент АН Армении В. Амбарцумян. В Ереван продолжают прибывать колонны демонстрантов из городов и районов республики. В самой области люди выражают недовольство тем, что сообщения центрального телевидения и печати о событиях в НКАО составлены на основе необъективной информации. В этот же день состоялось собрание партактива Азербайджана, обсудившее положение в НКАО. В принятой резолюции полностью поддерживалась оценка, данная ЦК КПСС и указывалось, что "национальный вопрос требует пристального и постоянного внимания к национальным особенностям, психологии, учета жизненных интересов трудящихся". В телеграмме проживающих в Москве старых большевиков О. Шатуновской, В. Вартаняна, Г. Акопяна и др. на имя М. Горбачева, говорилось об исторической несправедливости административно-территориального размежевания Нагорного Карабаха и Нахичевана, о коренной причине требований армянского населения НКАО, которая искажается и по существу поощряет азербайджанских руководителей на продолжение своей линии. 25 февраля состоялся телефонный разговор М. С. Горбачева с Г. А. Погосяном. Генсек ЦК КПСС интересовался обстановкой в области; в эти же дни телефонную связь с партийным руководством в Баку поддерживал по поручению Горбачева секретарь ЦК КПСС А. И. Лукьянов. 25 февраля в ереванском митинге участвовало более миллиона человек. Вообще в течение 8 дней, пока происходили демонстрации (в этом были признания даже в центральной прессе), не было зафиксировано ни одного правонарушения. В Ереване в связи с карабахскими событиями находится посланец Центра - секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих. 25 февраля в город Ереван вводятся пять тысяч солдат внутренних войск, которые перекрывают движение по ряду улиц в центральной части города, а также блокируют площадь перед Оперным театром и прилегающий парк; затем прибывают новые подразделения. 26 февраля. Находившийся в Ереване секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих по телевидению Армении зачитал обращение М. С. Горбачева «К трудящимся, к народам Азербайджана и Армении», в котором глава государства призывал "проявить гражданскую зрелость и выдержку, вернуться к нормальной жизни и работе, соблюдать общественный порядок". Обращение было опубликовано в центральной прессе. После оглашения обращения участники митинга в Ереване приняли решение прекратить массовые акции и «ударным трудом в субботние и воскресные дни наверстать упущенное». Горбачев принимает в Москве армянских писателей Зория Балаяна и Сильву Капутикян и высказывает свою позицию видения карабахского вопроса, более смахивающую на подстрекательство, чем на защиту Закона, Конституции, прав человека и народов. Он впервые произносит зловещую фразу: "А вы подумали о судьбе 400 тысяч армян, которые живут в Азербайджане?" По словам Шахназарова, Горбачев охарактеризовал то, что происходит вокруг Карабаха, как «удар нам в спину. С трудом приходится сдерживать азербайджанцев, а главное — создается опасный прецедент. В стране несколько десятков потенциальных очагов противостояния на этнической почве, и пример Карабаха может толкнуть на безрассудство тех, кто пока не рискует прибегать к насильственным средствам». Горбачев отверг идею передачи Нагорного Карабаха Армении, но пообещал провести в регионе реформы в области культуры и экономики. Со своей стороны, Балаян и Капутикян согласились обратиться к людям на Театральной площади с призывом приостановить демонстрации на месяц. Состоявшийся пленум ЦК КП Армении в принятом постановлении отмечал: "Пленум расчитывает на изучение и рассмотрение проблем Нагорного Карабаха в комплексе с другими вопросами, которые станут предметом обсуждения на пленуме ЦК КПСС по проблемам национальной политики, и просит ЦК КПСС образовать в связи с этим соответствующую комиссию". В этот же день в г. Капан прибывает генерал А. Макашов с полномочиями мобилизовать войска из Нахичеванской АССР. В Капане тем временем работает комиссия под председательством заместителя начальника штаба войск Закавказского Военного Округа генерала В. И. Дреева. Проверяющие из ЦК КПСС, КГБ и МВД СССР, штаба ЗакВО никаких признаков готовящихся в Капане беспорядков не обнаруживают, а в отчете этой комиссии напрочь отрицаются какие-либо инциденты в Капане на этнической почве. Было зафиксировано лишь два правонарушения: попытка поджога азербайджанской школы ее же директором-азербайджанцем и нападение на поезд Ереван-Капан. 27 февраля. В Степанакерте остановились все предприятия. В городе прошел митинг под лозунгами: «Не хотим ни хлеба, ни воды, нам нужна Мать-Армения!», «С Азербайджаном - никогда!». Сюда прибыл зам. зав. отделом ЦК КПСС К. Н. Буртенц с группой ответственных работников центральных органов (в их числе зам. пред. АПН К. А. Хачатуров, зам. директора ИМА при ЦК КПСС М. П. Мчедлов), которые провели встречи и беседы с представителями предприятий, творческой интеллигенции, ветеранами партии, войны и труда. В Ереване после трансляции обращения Горбачева прекращаются митинги и демонстрации. Внезапный отъезд примерно 200 азербайджанцев из Капана в Баку одним поездом. По словам этих людей, причиной их отъезда были уговоры родственников из Азербайджана. По дороге поезд был задержан в райцентре Имишли, куда для бесед с пассажирами прибыли зампредсовмина АзССР А. Расизаде, руководители Имишлинского и Зангеланского районов Азербайджана и вызванные телефонограммой руководители Капанского района. Пассажиры заявили об отсутствии у них претензий к армянам, после чего поезд продолжал путь. При возвращении машины с представителями Капана на территории Азербайджана были забросаны камнями агрессивно настроенной толпой. 26-29 февраля. Сумгаит. Все о Сумгаите: http://sumgait.info/sumgait/sumgait-1988.htm http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=302641 http://sumgait.info/caucasus-conflicts/nag...akh-facts-7.htm http://karabah88.ru/conflict/karabah/13.html Добавление: 27-го февраля в Сумгаит прибыли I секретарь ЦК Компартии Азербайджана Багиров и председатель Совета Министров республики Сеидов. Они встретились с горожанами. Вопли и крики толпы заглушили их речи. Они вышли через черный ход клуба и буквально спаслись бегством в Баку. 28 февраля, осознавая, что нужна общеармянская организация, которая будет руководить Движением, на собрании активистов в Ереване, в Доме писателей, был создан Организационный комитет воссоединения "Карабах", ставший впоследствии неофициальным лидером общественного мнения республики. Членами комитета стали: Игорь Мурадян, Вазген Манукян, Ашот Манучарян, Амбарцум Галстян, Гагик Сафарян, Аркадий Карапетян и руководители карабахских районных организаций - Славик Арушанян, Виген Ширинян, Володя Хачатрян и Артур Мкртчян. Вскоре комитет возглавит Левон Тер-Петросян, будущий президент Армении. 28 февраля 1988 г. группа азербайджанской молодежи г. Кировабада общим числом до тысячи человек, вооруженная металлическими прутьями и палками, в сопровождении работников управления внутренних дел города, вторглась в армянские кварталы города. Толпа прошлась по центральным улицам (Шаумяна, Джапаридзе) армянской части города, ломая окна и двери армянских домов, избивая по пути прохожих-армян. Сопротивление армян в районе поселка инженерно-технических работников (ИТР), где местное армянское население, воспользовавшись компактностью проживания, сумело организовать оборону и вмешательство военнослужащих позволило приостановить погромы и избежать резни. Погромщики, получив достойный отпор, отступили. По пути они разбивали окна, забрасывали дома камнями. Несколько защитников города получили ранения различной степени тяжести, но обошлось без человеческих жертв, хотя и были понесены значительные материальные убытки: было разгромлено и разграблено несколько десятков армянских домов, сожжено несколько автомашин. В следующие дни, впервые в городе появились военные патрули с дубинками и щитами. В течение нескольких дней силами местной власти были восстановлены и ''косметически'' отремонтированы дома и государственные объекты (магазины, киоски) в армянской части города. Дальнейшие события в городе развернулись по следующему сценарию. В предприятиях и учреждениях армян заставляли подписывать письма о неправомерных действиях армянского населения НКАО. Дети в школу ходили только в сопровождении родителей. Со стороны властей шла подготовка крупномасштабного погрома армян. Работники ЖЭК-ов составляли списки армян по адресам. Квартиры армян отмечались крестом, направлялись письменные угрозы, чтобы они покинули свои дома. 28 февраля 1988 – Верховный совет СССР отклонил требование Областного совета НКАО о воссоединении с Арменией. 29 февраля 1988 года - заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором был рассмотрен вопрос «О дополнительных мерах в связи с событиями в Азербайджанской и Армянской ССР». http://sumgait.info/sumgait/politburo-meet...bruary-1988.htm 29 февраля, в последний день погромов в Сумгаите, в Степанакерт из Баку прибыл Демичев, объявивший на митинге, что Политбюро ЦК КПСС приняло решение вернуться к рассмотрению проблемы Нагорного Карабаха. Митинг в АН АзССР. На "ковер" к учёным явился кандидат в члены бюро ЦК КПА, первый секретарь ЦК ЛКСМ Азербайджана Сахиб Алекперов. Уже выступил академик Буниятов и сообщил о свыше двухстах пятидесяти убитых. Выступил Сахиб Алекперов и заявил, что преступление совершили "экстремисты, рецидивисты и хулиганы". После комсомольского вожака на трибуну поднялась Лейла Юнусова, сотрудница Института истории АН. "Это - не рецидивисты и хулиганы совершили преступление. Это - воспитанники октябрятской, пионерской и комсомольской организаций. Этих преступников воспитала система!". В результате в Ереван, в Президиум АН АрмССР ушла телеграмма следующего содержания: «Уведомление телеграфом. Ереван. Президенту Академии наук АрмССР тов. Амбарцумяну. Взываем к Вашей совести. В третий раз за неполные сто лет вы являетесь зачинщиками жестоких столкновений между братскими народами. Обратитесь к Вашей интеллигенции, остановите бесчинства ваших сограждан. Как можно требовать землю соседа. Азербайджан не пирог, от которого можно отрезать лакомый кусок. Если не Вы, то кто же остановит разбушевавшуюся толпу. Это ведь только на руку зарубежным армянам-экстремистам. Наш интернациональный долг предупредить об этом Вас. Сотрудники АН АзССР. 250 подписей». В Ереван с миссией прибывают секретарь ЦК КПСС В. И. Долгих и депутат ВС А. И. Лукьянов. В марте 1988 года в НКАО введены части и подразделения внутренних войск МВД СССР. 1 марта 1988 г. в Степанакерте 1 марта на митинге в Степанакерте избираются 66 представителей народа, они на заседании создают общественно-политическую организацию армян «Крунк» («Журавль») во главе с директором Степанакертского комбината стройматериалов А. Манучаровым , заместители Вардан Акопян и Роберт Багдасарян. Организованные 10 комиссий курируют разные направления деятельности "Крунка". «Идеологической секцией» комитета руководил Роберт Кочарян, секретарь парткома Степанакертской шелкопрядильной фабрики. Заявленными целями комитета «Крунк» являлись изучение истории региона, его связей с Арменией, восстановление памятников старины. На деле комитет взял на себя функции организатора массовых протестов. 1 марта 1988 года на внутренней полосе «Известий» появилось небольшое сообщение ТАСС, в котором говорилось, что «28 февраля в Сумгаите (Азербайджанская ССР) группа хулиганствующих элементов спровоцировала беспорядки. Имели место случаи бесчинства и насилия...» 2 марта 1988 года рано утром в ЦК Компартии Армении были приглашены представители интеллигенции, где в кабинете первого секретаря ЦК КПА К. Демирчяна прошла их встреча с командированными Горбачевым партийными функционерами Долгих и Лукьяновым. Секретарь ЦК КПСС Долгих заявил: «Ну что, дождались? Позавчера в Сумгаите начались беспорядки, в результате которых имеются человеческие жертвы. Около двадцати человек убиты, двенадцать изнасилованных. Сожжено, разорено, ограблено более двухсот квартир. Сожжены сотни машин, магазинов, ларьков». Присутствовавший на встрече один из самых авторитетных и активных деятелей Карабахского движения Игорь Мурадян сказал: «Вот именно, нельзя судьбы народов отдавать во власть необузданной и дикой стихии, зверей, способных лишь на погромы и геноцид, а не на мирные митинги с портретами Горбачева и проперестроечными лозунгами. В создавшейся ситуации вам придется взять Карабах под протекторат Москвы». В НКАО по поручению ЦК КПСС прибывает группа ученых в составе академиков Т. С. Хачатурова и Н. С. Ениколопова, член-корреспондентов АН СССР И. Г. Атабекова и А. С. Саркисяна, профессоров М. А. Саркисова и Р. А. Срапинянца, которые в течение недели досконально изучали вопрос и сделали глубокий анализ происходящего. 3 марта 1988 г. Вопрос о НКАО рассматривается на внеочередном заседании Политбюро. В этот же день комитет по воссоединению Нагорного Карабаха с Армянской ССР выступает с обращением к ООН, парламентам и правительствам всех стран, Всемирному Совету церквей, Социалистическому Интернационалу, коммунистическим и рабочим партиям, Международному красному кресту, в котором говорилось: «Мы обвиняем руководство Советского Азербайджана, ряд ответственных работников ЦК КПСС в преступлении против армянского народа». 5 марта организация "Крунк" регистрируется официально. 6 марта в НКАО объявлен траур по жертвам сумгаитской трагедии. В Степанакерте на территории комплекса павшим воинам была установлена памятная плита по погибшим в Сумгаите. 8 марта начинается массовое переселение сумгаитских армян в Армянскую ССР, НКАО, города Российской Федерации. На бюро Нагорно-Карабахского обкома партии рассмотрен вопрос "О событиях, происшедших в гор. Сумгаите и об оскорблениях армянской нации в республиканской прессе и по телевидению". 9 марта в ЦК КПСС состоялось совещание, на котором были заслушаны сообщения руководителей партийных организаций Азербайджана (К. М. Багирова) и Армении (К. С. Демирчяна) об обстановке, складывающейся в этих республиках в связи с событиями Нагорном Карабахе, было решено признать наличие некоторых проблем экономического и культурного плана, породивших карабахское движение, и выразить готовность к разработке программ по их разрешению - но в рамках прежней автономии: "Решением политбюро Секретариату ЦК поручено организовать глубокое и всестороннее изучение накопившихся проблем в НКАО, причин межнациональных отношений вокруг нее, проработку соответствующих предложений и по мере готовности вносить на рассмотрение ЦК КПСС и правительства СССР". В Степанакерт прибыли секретарь ЦК КП Азербайджана Оруджев, зам. председателя Совета Министров, председатель Госплана республики Муталибов, зав. экономотделом ЦК Самедзаде с группой министров республики с целью навязать проект постановления о социально-экономическом развитии области, что было категорически отклонено руководством области. Подобная попытка предпринималась и в последующие дни с участием ответственных работников союзных органов, которые также не дали результата ввиду затяжки решения основного вопроса - воссоединения НКАО с Армянской ССР. Делегация "Крунка" во главе с Робертом Кочаряном 11 марта едет в Москву, встречается с секретарем ЦК КПСС Е.Лигачевым, Е.Примаковым, но возвращается разочарованной. 17 марта 1988 г. в Степанакерте прошел крупнейший митинг армянского населения НКАО, в котором приняли участие 75 тысяч человек. Собравшиеся люди требовали выхода Карабаха из АзССР и передачи его в состав Армении. В этот же день было направлено ходатайство местной советской власти Шаумянского сельского района и Геташенского подрайона о включении их в состав НКАО. Пленум Нагорно-Карабахского обкома КПСС поддержал решение облсовета НКАО о присоединении к Армении: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО ОБКОМА КП АЗЕРБАЙДЖАНА О ТРЕБОВАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ, КОММУНИСТОВ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НКАО К АРМЯНСКОЙ ССР 17 марта 1988 г. Пленум Нагорно-Карабахского обкома КП Азербайджана постановляет: выражая чаяния армянского населения автономной области, волю подавляющего большинства коммунистов Нагорного Карабаха, просить Политбюро ЦК КПСС рассмотреть и положительно решить вопрос присоединения Нагорно-Карабахской автономной области к Армянской ССР, исправив тем самым допущенную в начале 20-х годов историческую ошибку при определении территориальной принадлежности Карабаха. 18 марта ряд членов и кандитатов в члены политбюро ЦК КПСС встретились с деятелями науки и культуры азербайджанской и армянской национальности, проживающих в Москве. На встрече говорилось о том, что "в развитии межнациональных отношений есть трудности, доставшиеся нам от прошлого, есть и проблемы, которые порождаются течением времени". В ЦК КПСС также состоялась беседа Е. К. Лигачева с группой представителей трудовых коллективов НКАО. В Политбюро ЦК КПСС направлено письмо сотрудников Института мировой экономики и международных отношений АН СССР, в котором предлагалось "передать автономную область в непосредственное подчинение Москве или включить ее в состав РСФСР"; при этом авторы письма дали развернутый и точный прогноз развития событий в случае отказа решить проблему политическим путем. ЦК КП Азербайджана обсудил вопрос "О грубых недостатках в организаторской работе среди населения, политической близорукости и бездеятельности бюро Сумгаитского горкома партии в предотвращении трагических событий в городе". 19 марта на собрании движения «Карабах» было объявлено, что все многочисленные документы о преступлениях против армянского населения НКАО, собранные во время февральских демонстраций в Ереване и отправленные в прокуратуру СССР с просьбой хоть сейчас рассмотреть эти вопросы опять возвращены в прокуратуру Азербайджана. 21 марта 1988 года. Заседание Политбюро, большую часть которого заняли дебаты о том, как укрепить стремительно падающий авторитет партии в Армении. "Решается кардинальный вопрос, - заявил Горбачев на заседании. - Речь идет о судьбе нашего многонационального государства, о судьбе нашей национальной политики, заложенной Лениным". Горбачев выступал против использования силовых методов для подавления оппозиционного движения в Армении, однако наметил ряд жестких мер для подрыва авторитета "Комитета Карабах". Эти меры включали полный контроль над местными средствами массовой информации, отключение телефонной связи между Арменией и зарубежными странами, запрет на посещение региона иностранными журналистами и, в случае необходимости, арест активистов "Комитета Карабах": "Видимо, мы должны говорить в прессе более откровенно и изолировать, но так, чтобы не сделать из них героев". Главная газета СССР, орган ЦК КПСС газета «Правда» опубликовала большой материал «Эмоции и разум.». Эта статья в значительной мере задала тон и направление всех последующих публикаций в центральной печати о проблеме Нагорного Карабаха. В статье, по сути дела, утверждалось, что кризис вокруг Нагорного Карабаха порожден не дискриминацией армянского населения в Азербайджанской ССР и стремлением народа Нагорного Карабаха исправить историческую несправедливость. Карабахское движение авторами статьи объяснялось происками безответственных экстремистов, разжигающих страсти и толкающих людей на нарушения общественного порядка; содержались в статье и намеки на то, что руководство Армянской ССР втайне поддерживает движение, тем самым отвлекая перестроечную критику в свой адрес. Корреспондент «Правды» по Армянской ССР Юрий Аракелян, чья фамилия значилась под материалом наряду с фамилиями московского и бакинского «правдистов», публично отказался от своей подписи под ним, заявив, что его информацию из Еревана просто выбросили, и что он не давал своего согласия на соавторство материала в том виде, в каком он появился в «Правде». Первое письмо академика Андрея Сахарова Генсеку ЦК КПСС М. С. Горбачеву: "Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! Я решил обратиться к Вам по двум наиболее острым в настоящее время национальным вопросам: о возвращении крымских татар в Крым и о воссоединении Нагорного Карабаха и Армении. В каждом из этих случаев речь идет об исправлении несправедливости в отношении к одному из народов нашей страны. Автономная национальная область Нагорный Карабах была присоединена к Азербайджанской ССР в 1923 г. В настоящее время примерно 75 % населения составляют армяне, остальные - курды, русские, азербайджанцы. В 1923 году доля армян была еще выше - до 90 %. Исторически вся область Нагорный Карабах (Арцах) являлась частью Восточной Армении. Можно предполагать, что присоединение Нагорного Карабаха к Азербайджану было произведено по инициативе Сталина, в результате внутренних и внешнеполитических комбинаций того времени, вопреки воле населения Карабаха и вопреки предыдущим заявлениям Сталина и руководства Азербайджана, на протяжении последующих десятилетий оно явилось постоянным источником межнациональных трений. Вплоть до самого последнего времени имеют место многочисленные факты национальной дискриминации, диктата, ущемления армянской культуры. В обстановке перестройки у армянского населения Карабаха возникла надежда на конституционное решение вопроса. 20-го февраля на сессии областного Совета депутатов было принято решение о ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджана, СССР о передаче области в состав Армянской ССР. Ранее аналогичные решения были приняты на сессиях четырех из пяти районных советов депутатов. Решения районных и областных советов были поддержаны многотысячными мирными демонстрациями в области и в Армении. Несомненно, во всем проявились новые демократические возможности, связанные с перестройкой. Однако дальнейшее развитие событий не было благоприятным. Вместо нормального конституционного рассмотрения ходатайства органов Советской власти начались маневры и уговоры, обращенные преимущественно к армянам. Одновременно появились сообщения в прессе и по телевидению, в которых события излагались неполно и односторонне, а законные просьбы армянского населения объявлялись экстремистскими, и заранее как бы предопределялся негативный ответ. К сожалению, приходится констатировать, что уже не в первый раз в обострившейся ситуации гласность оказывается подавленной как раз тогда, когда она особенно нужна. Все это не могло не вызвать соответствующей реакции. В Ереване, в Нагорном Карабахе и в других местах произошли забастовки и новые демонстрации, которые носили законный и мирный характер. Но в Азербайджане в последние дни февраля произошли события совсем другого рода: трагические, кровавые, вольно или невольно напоминающие 1915 год. Я думаю, что события в Азербайджане, как и волнения 1986г. в Алма- Ате, спровоцированы и, может, организованы силами местной антиперестроечной мафии в ее арьергардной борьбе. Так или иначе, перестройке брошен вызов. Я надеюсь, что руководство страны, Политбюро, ЦК КПСС, Верховный Совет найдут способ - соответствующий ситуации: решительный, демократический, конституционный. Поднятые в этом письме проблемы стали пробным камнем для перестройки, ее способности преодолеть сопротивление и груз прошлого. Нельзя вновь на десятилетия откладывать справедливое решение этих вопросов и оставлять в стране постоянные зоны напряжения. С глубоким уважением. Академик Андрей Сахаров. 21 марта 1988 г. Дополнение Это письмо передано Генеральному секретарю 21 марта. Я считаю важным сделать к нему следующее дополнение. Я призываю к решениям, основанным на спокойном и по возможности беспристрастном учете интересов каждого из народов нашей страны. Мне представляется необходимым в соответствии с Конституцией СССР рассмотреть ходатайство Областного Совета народных депутатов Нагорного Карабаха в Верховном Совете Азербайджанской ССР и в Верховном Совете Армянской ССР. В случае разногласия арбитражное решение должен вынести Верховный Совет СССР. Я призываю Верховные Советы Азербайджана, Армении и СССР учесть ясно выраженную волю большинства населения автономной области и областного совета как главное основание для принятия конституционного решения. В эти тяжелые дни я обращаюсь с просьбой и призывом к народам Азербайджана и Армении полностью исключить насилие. Было бы величайшей трагедией, если бы ответом на уже совершенные чудовищные преступления стали бы новые. 24-го марта опубликовано постановление Президиума Верховного Совета СССР о положении в Нагорном Карабахе. Однако, в этом постановлении не высказано отношение к решению областного Совета. Я надеюсь, что это еще не последнее слово Верховного Совета СССР и его Президиума. Андрей Сахаров". Об этом письме, призывающем к справедливости, известный правозащитник напомнил в своей статье, опубликованной в газете «Московские новости» (№14 от 3 апреля1988 г.) под заголовком «За спокойствие и мудрость». Само же содержание письма стало известно общественности гораздо позже. 22 марта Президиумы Верховных Советов всех союзных республик провели заседания, на которых было обсуждено положение, сложившееся в НКАО, Азербайджанской и Армянской ССР и «выразили обеспокоенность и тревогу в связи с этим и просили Президиум Верховного Совета СССР принять решительные меры, направленные на соблюдение требований советской Конституции на территориях указанных республик, на дальнейшее укрепление Союза ССР и всех его государственных и автономных образований». 23 марта. Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О мерах, связанных с обращением Союзных республик по поводу событий в Нагорном Карабахе, в Азербайджанской и Армянской ССР», в первом пункте которого, в частности, говорилось: «…Признать недопустимым, когда сложные национально-территориальные вопросы пытаются решать путем давления на органы государственной власти, в обстановке нагнетания эмоций и страстей, создания всякого рода самочинных образований, выступающих за перекройку закрепленных в Конституции СССР национально-государственных и национально-административных границ, что может привести к непредсказуемым последствиям…» Интересно, что Президиум ВС СССР в своем постановлении ссылается не на статью 73 Конституции СССР, позволяющую высшему органу государственной власти утверждать изменения границ между союзными республиками и образовывать новые автономные республики и автономные области в составе союзных республик, а на ст. 83, которая в первую очередь охраняет права союзных республик от посягательства из вне и о защите "революционных завоеваний трудящихся перед лицом империализма". В Степанакерте начинается забастовка, связанная с публикацией в газете "Правда" статьи "Эмоции и разум". В область вводятся десантные войска. 24 марта 1988 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают Постановление «О мерах по ускорению социально-экономического развития Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР в 1988–1995 гг.». Это постановление фактически проигнорировало конституционное требование карабахских армян, трансформировав политическую проблему в сугубо экономическую. Особое внимание вызывал здесь следующий пункт: "Признать недопустимым... пересмотр закрепленных в Конституции СССР национально-государственных и национально- административных границ". Между тем, в конституции никогда не было статей, определяющих границы каких бы то ни было государственных образований - и, более того, Верховный Совет СССР, согласно Конституции (статья 73) обладал правом не только изменять границы союзных республик, но даже образовывать в их составе новые автономии. Однако в Постановлении, в частности, говорилось: «Разработать и осуществить комплекс мероприятий по дальнейшему проведению работ по реставрации и восстановлению памятников истории и культуры, находящихся на территории Нагорно-Карабахской автономной области, имея в виду привлекать к этим работам армянских мастеров-специалистов по реставрации», что фактически означало официальное признание армянского происхождения христианских храмов на территории Арцаха. Помимо этого семилетний план, на выполнение которого выделялось 400 млн. руб. предусматривал строительство в Нагорном Карабахе школ, больниц, заводов, дорог (в частности, реконструкцию дороги Горис-Лачин-Степанакерт), а также возможность принимать программу армянского телевидения. В этот же день Президиум ВС Азербайджанской ССР принял постановление, в котором определялись задачи по выполнению постановления Президиума ВС СССР от 23 марта 1988 года. В частности, было решено распустить общество "Крунк" и возглавляющие его органы - комитет и совет (п. 4), запрещалось проведение несанкционированных собраний (п. 6) и т. д. В тот же день Верховный Совет Армении запрещает деятельность комитета "Карабах". 26 марта 1988 г. в Ереван были введены дополнительные советские войска, хотя заместитель министра внутренних дел СССР В. Трушин констатировал, что в Ереване "не отмечено никаких нарушений общественного порядка"; в городе продолжались массовые митинги, сидячие забастовки и голодовки. Указ Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР о роспуске комитета "Крунк". В марте 1988 года на должность второго секретаря (негласно действовавший институт наместничества в лице командируемых из центра "вторых секретарей" для контроля над местными лидерами) из Москвы прибыл некий Мальков. Однако он оказался не в состоянии управлять местными партийными функционерами, поскольку последние могли противостоять давлению "сверху", опираясь на поддержку "снизу". 31 марта. По областному радио передано и опубликовано в газете "Советский Карабах" обращение к коммунистам, всем трудящимся Нагорного Карабаха от имени обкома партии, облисполкома, облсовпрофа. 4 апреля. В связи с создавшейся тяжелой ситуацией члены и кандидаты в члены бюро обкома партии посылают письмо в Политбюро и Генсеку ЦК КПСС о положении дел в Нагорном Карабахе и просят решить поднятый народом вопрос положительно. 5 апреля. Трудящиеся области постепенно возвращаются к нормальному трудовому ритму, возобновляют занятия учебные заведения. В Степанакерт прибывает зам. Зав. отделом оргпартработы ЦК КПСС В. С. Бабичев, по инициативе которого на следующий день созывается бюро обкома партии с участием ряда руководящих работников области, где он просит наладить ритмичную работу всех предприятий области, что поможет ЦК КПСС в спокойной обстановке рассмотреть вопросы, поднятые трудящимися области. Поступают заявления лиц армянской национальности о фактах насилия над ними в Шуше, а также в соседних с областью районах. 10 апреля. Из Еревана в Степанакерт прибыл зав. отделом машиностроения ЦК КПСС А. И. Вольский, который выступил на ряде промышленных предприятий города. В частности он сказал: "А разве было бы плохо, если бы Верховные Советы обеих республик собрались бы вместе и обсудили возникший вопрос, и может быть, пришли бы к общему выводу". Начиная с этого дня он будет неоднократно посещать НКАО в качестве представителя ЦК КПСС, проводить совещания, давать инструкции, а с сентября 1988 г. фактически будет руководить введенными в регион войсками. 15 апреля. Глава правительства В. И. Воротников принял пятерых посланцев Нагорного Карабаха во главе с А. Манучаровым, которые вручили обращение арцахцев о возвращении Нагорного Карабаха в состав России, согласно Гюлистанскому и Туркменчайскому договорам между Россией и Персией, когда Нагорный Карабах вошел в состав России на "вечные времена" - так было подчернуто в них. 26 апреля. В эфир ЦТ выходит передача "Позиция" под заголовком "Нагорный Карабах - размышление вслух" (ведущий телепередачи публицист Г. Боровик месяцем раньше побывал в области со своей операторской группой), в которой правдиво и объективно освещались события в НКАО и "вокруг него". 27 апреля 1988 года Совмин АзССР утвердил постановлением №145 список памятников истории и культуры, находящихся в НКАО, подготовленный Минкультом АзССР, Академией наук республики и азербайджанским Добровольным обществом охраны памятников истории и культуры, в котором все памятники армянского зодчества назывались "албанскими" (самое смешное, что в постановлении Совета Министров АзССР № 140 от 2 апреля 1968 года, утверждавшем список памятников, подлежащих государственной охране, не было никаких «албанских» храмов). 1 мая. Первомайская демонстрация в Степанакерте переросла в митинг, участники которого вновь выдвинули требование о воссоединении Нагорного Карабаха с Армянской ССР. 3 мая подразделения МВД вводятся в смешанное село Тог. 8 мая в Степанакерте прошла сидячая забастовка, участники которой не высказывали никаких требований, а просто молчали. На постамент статуи Ленина был водружен флаг Армянской ССР. В связи с решением Верховного Совета Азербайджанской ССР, согласно которому деятельность комитета "Крунка" была запрещена, возникла необходимость в создании альтернативной структуры, способной возглавить Движение. Было решено восстановить деятельность функционировавшего еще до карабахских событий Совета директоров, что обуславливалось также тем обстоятельством, что более половины членов "Крунка" (порядка 35-40 человек) являлись директорами предприятий г. Степанакерта. Совет директоров возобновил свою работу в мае 1988 года, через 1,5 месяца после запрещения "Крунка", и действовал вплоть до конца 1991 года, когда были проведены выборы в Верховный Совет НКР. 11 мая. В связи с назначением на должность зам. прокурора области азербайджанца, в Степанакерте проходят демонстрации и митинги протеста, которые переходят в забастовку, прекращенную через два дня ввиду приостановки приказа о назначении зам. прокурора. 12 мая. Группа депутатов ВС СССР и республики, знатныелюди области послали обращение в Президиум ВС СССР и депутатам высшего органа госвласти страны с просьбой положительно решить просьбу о воссоединении НКАО с Арм. ССР. 14-15 мая. В Шуше прошли митинги, в каждом из которых приняли участие до 6 тысяч человек. Они носили явно националистический характер, высказывались угрозы расправы над армянами, проживающими здесь. Было принято обращение в ЦК КПСС, Президиум ВС СССР, содержащее антиармянские требования вплоть до ликвидации автономной области. Армяне Шуши начинают покидать город. 15 мая в Баку на площади им. Ленина состоялся первый большой общегородской митинг, собравший около 15 тысяч человек. На трибуне стояли ответработники ЦК, Совмина и Бакинского горкома. Те ораторы, которые угрожали армянам или же оскорбляли их, удостаивались аплодисментов. Ораторов, которые хотели успокоить людей и заверяли их в решимости и способности руководства республики «дать отпор», освистывали. Толпа ринулась к трибуне, большинство руководителей республики спешно бежало за железную ограду, во внутренний дворик Дома Советов. Толпу еле удалось остановить, уговорить направить 500 "делегатов" в Верховный Совет для встречи с "руководством". В этот же день состоялся первый 30-минутный выход в эфир новосозданного Нагорно-Карабахского телевидения. Затем осуществлялась ежесуточная часовая программа вещания. 17 мая. Демонстрация в Ереване и всеобщая забастовка в Степанакерте в знак протеста против мягкого приговора сумгаитского суда, вынесенного днем ранее по делу «непосредственных участников в массовых волнениях». Нагорно-Карабахский обком партии обсуждает вопрос "О провокациях в г. Шуше" и создает при обкоме пресс-центр, который стремится оперативно передавать сообщения о событиях в области. В этих же целях в Степанакертском горкоме партии создается телефонная линия "Доверие". От имени бюро обкома партии направляется новое письмо в ЦК КПСС. 18 мая. В газете "Бакинский рабочий" опубликовано обращение ЦК КП Азербайджана, Президиума ВС Аз. ССР, Совмина Аз. ССР в связи с новой волной "митинговой демократии", вызванной складывающейся ситуацией в Нагорном Карабахе, Азербайджане и Армении и "чреватой непредсказуемыми последствиями". В этот же день в Баку состоялся еще один общегородской митинг, в котором участвовало около 30 тысяч человек, и где также бушевали страсти и по Карабаху, и по бездеятельности республиканского руководства. 20 мая. Группа депутатов ВС республики и облсовета в количестве 119 человек направила Обращение в Президиум ВС Аз. ССР и его депутатам, а также в Президиум ВС СССР и Арм. ССР с просьбой положительно решить вопрос о присоединении НКАО к Армении. 21 мая. К. Демирчян смещен с поста первого секретаря компартии Армении. Его место занял С. Арутюнян. В Баку на пленуме отправляют в отставку К. Багирова. На его место назначается доставленный Е. Лигачевым бывший посол СССР в Пакистане А. Везиров. По вопросу Нагорного Карабаха Лигачев на пленуме заявляет, что вопрос закрыт, исчерпан и никогда не будет рассматриваться. Погосяну, первому секретарю обкома Карабаха, который присутствовал там, слова не дали. Многотысячный митинг в Баку с требованиями восстановить Багирова и лозунгами: «Армяне, русские, евреи – вон из Азербайджана!» Войска вводятся в Степанакерт. Усиливается военный контингент в Ереване. В знак протеста против ввода войск и заявления Лигачева в Карабахе начинается новая забастовка. В мае же в Шуши проходят погромы армян, по инициативе Шушинского районного комитета КПСС проходит депортация практически всего четырехтысячного армянского населения Шуши (в городе после этих событий остается всего около 30 армянских семей). В результате жестоких побоев, нанесенных группой азербайджанцев, в городе Шуши погиб 23-летний житель города Валерий Петросян. Еще одна делегация "Крунка" во главе с Гамлетом Григоряном едет в Москву, но ничего не меняется. 21 мая 1988 г. на Пленуме ЦК КП Азербайджана бывший первый секретарь Сумгаитского горкома КП Азербайджана Муслим-заде публично обвинил в трагических событиях в Сумгаите руководителей республики. Об этом более подробно он выказывался на бюро ЦК КП Азербайджана накануне при рассмотрении его персональной ответственности. 22 мая. Началась третья забастовка в Степанакерте. Она связана со слухами о том, что секретарь ЦК КПСС Е. Лигачев, находясь в Баку, заявил, что вопрос об НКАО решен и больше обсуждаться не будет. Обком партии направил письмо в ЦК КПСС с просьбой подтвердить ранее данные заверения о том, что вопрос Нагорного Карабаха не снят с повестки дня. В газете "Бакинский рабочий" опубликовано постановление ЦК КП Азербайджана "Об ответственности Кеворкова Б. С. и других руководителей за события в НКАО". 26 мая в Ереване начинается сидячая демонстрация с требованием рассмотреть обращение областного Совета Карабаха и дать на него положительный ответ. Демонстрация продлилась 21 день. 27 мая. Бюро обкома партии и исполкома областного совета, первые секретари райкомов партии, председатели рай- и горисполкомов (кроме Шушинского) направили письмо в Политбюро ЦК КПСС с просьбой с учетом сложившейся тяжелой ситуации в области до окончательного решения статуса области временно вывести НКАО из подчинения Аз. ССР с тем, чтобы в спокойной обстановке глубоко и тщательно разобраться в проблеме Нагорного Карабаха и принять справедливые решения. 28 мая в день Первой республики в Ереване впервые вывешивается запрещенный флаг - красно-сине-оранжевый триколор. 29 мая. Состоялась встреча руководителей парторганизаций Азербайджана (А. Х. Везирова и В. Н. Коновалова) и Армении (С. Г. Арутюняна и Ю. П. Кочеткова), которые посетили районы двух республик (Иджеванский и Казахский) и рассмотрели вопросы, связанные с усилением экономических и культурных связей. В мае руководителей комитета "Карабах" (З. Балаяна, И. Мурадяна и др.) заменяют новые имена: Левон Тер-Петросян, Вазген Манукян, Бабкен Араркцян, Амбарцум Галстян, Рафаэл Казарян, Ашот Манучарян, Вано Сирадегян, Самвел Геворкян, Давид Варданян, Самсон Казарян, Алексан Акопян.

-

Начало современного этапа карабахского конфликта принято связывать с 20 февраля 1988 г., когда сессия облсовета НКАО приняла безобидное по последующим меркам решение: обратиться к Верховным Советам СССР, Азербайджанской ССР и Армянской ССР с просьбой о передачи автономии из состава Азербайджана в состав Армении. Острейшая реакция на это решение облсовета явилась показателем разлома эпох - хотя тогда об этом и никто не мог предполагать, заканчивался этап существования СССР и начинался период его распада. Одним концом этот акт был обращен в прошлое и апеллировал к системе, в которой некий партийный орган мог в течение суток принять решение об оставлении Нагорного Карабаха в составе Армении, а затем - о включении его в состав Азербайджана. Решение облсовета продолжало семидесятилетнюю традицию закрытых и открытых писем в ЦК КПСС, петиций и резолюций трудовых коллективов, просивших верховную власть пересмотреть статус Нагорного Карабаха. Это было явлением внутрисистемным. Но в решении облсовета было и принципиальное отличие. Прежние формы не нарушали принятых в системе правил: “трудящиеся” обращались с предложениями, не претендуя на участие в решении. Принимать же решения было монополией высших партийных органов, прежде всего - Политбюро. Только после принятия им решения “инициатива трудящихся” могла быть оформлена в виде решений облсоветов, Верховных Советов и т. д. Если демонстрации, митинги и даже забастовки хоть и исключительно редко, но имели место в истории СССР, то несанкционированное решение представительного органа создавало для существовавшей системы опаснейший прецедент. И если в декабре 1987 г. “ходоков” из Нагорного Карабаха, привезших петицию с 80 тысячами подписей достаточно лояльно приняли в ЦК КПСС, то решение облсовета вызвало на Старой площади крайне болезненную реакцию. Сразу же ТАСС распространил сообщение, в котором ничего не говорилось о самой сессии, а происшедшее квалифицировалось так: “В последние дни в НКАО Азербайджанской ССР имели место выступления части армянского населения о включении НКАО в состав Армянской ССР. В результате безответственных призывов отдельных экстремистски настроенных лиц были спровоцированы нарушения общественного порядка”(в дальнейшем выяснилось, что заявление ТАСС повторяло оценку Политбюро). Обвинение в экстремизме было политическим и влекло крайне опасные последствия. Это заявление должно было закрыть вопрос. Но через несколько дней появился дополнительный штрих, свидетельствующий о новых веяниях: обком компартии НКАО позволил себе выразить несогласие с решением Политбюро. В создавшейся ситуации местные функционеры предпочли поддержать требования населения, нежели беспрекословно исполнять инструкции из Москвы. Поскольку при централизованном иерархическом управлении контроль из Москвы осуществлялся через Баку, то, порывая связи с Баку, Нагорный Карабах по сути становился бесконтрольным, и местное руководство предпочло возглавить народное движение, нежели его подавлять (в дальнейшем подобную тактику избрало также руководство Армении и Азербайджана). А миллионные митинги и демонстрации в Армении в поддержку решения облсовета ставили под вопрос возможность компартии Армении управлять ситуацией. Такое в существовавшей системе в самом деле было “нарушением общественного порядка”, не могло быть прощено и подлежало искоренению. И судьба Карабаха оказалась в зависимости от того, насколько жизнестойкой окажется система: сумеет ли она покарать ослушников или же Карабах добьется своего? Центральные власти беспокоил не сам вопрос, а демократические формы его поднятия. Как было сформулировано в Постановлении Президиума Верховного Совета СССР от 23. 03. 1988, “признать недопустимым, когда сложные национально-территориальные вопросы пытаются решать путем давления на органы государственной власти”. Был пущен в ход термин “уличная демократии” (видимо, в противоположность ставшей дозволенной на Старой площади “кабинетной демократии”). Но еще существеннее стала задача дискредитации и подавления демократического движения путем трансформации его в межнациональный конфликт. Это подавление осуществлялось а двух измерениях. С одной стороны, традиционными для советского строя репрессивными методами (введение войск, аресты). Однако на первых порах провозгласивший курс на перестройку коммунистический режим основным средством избрал идеологическое и информационное подавление. А карательно-репрессивное измерение было предоставлено осуществлять “отбросам общества”( слова М. Горбачева о Сумгаитских погромщиках). Воскрешая напряженность в армяно-азербайджанских отношениях, власти Москвы и Азербайджана с самого начала - Сумгаитом и сумгаитами - спровоцировали именно конфликтообразующие компоненты проблемы. Вопрос Карабаха из сферы государственного права государственно организованными погромами был перенесен в кровавую трясину межнациональных отношений, постепенно засасывающую уже весь регион. Эти два якобы отдельно развивавшихся направления дополняли друг друга (погромы использовались для введения чрезвычайных мер, но эти меры использовались не для предотвращения насилия, а для репрессий) и в 1991 полностью слились - депортацию и погромы совместно осуществляли уже не т. н. “отбросы”, а солдаты Советской Армии и отряды милиции особого назначения Азербайджана. Сурен Золян "НАГОРНЫЙ КАРАБАХ: ПРОБЛЕМА И КОНФЛИКТ", гл. 7

-

20 февраля. Под председательством прибывшего в Степанакерт первого секретаря ЦК КП Азербайджана К. М. Багирова состоялось заседание бюро обкома партии, где принято постановление о совещании с частью партхозяйства НКАО для проведения разъяснительной работы. В день проведения областной сессии, на которой должен был решаться вопрос о воссоединении НКАО с Арменией, работники ГАИ, милиция, спецслужбы МВД, добровольцы из азербайджанского населения блокировали все дороги, связывающие Степанакерт с районами, чтобы не допустить на сессию делегатов-армян из глубинки. Объявленная на 16 ч. Внеочередная сессия областного Совета народных депутатов начинает свою работу около 20:00, на четыре с лишним часа позже намеченного срока, в крайне нервной атмосфере. Попытка пригласить в здание обкома партии из зала облисполкома коммунистов-депутатов для "беседы" не увенчалась успехом. Тогда партийные руководители республики и области прибыли в зал заседания сессии облсовета и попытались принудить депутатов отказаться от ее проведения. И это не увенчалось успехом. Уже ночью, обсудив единственный вопрос, включенный в повестку дня, 111 присутствовавших депутатов-армян единогласно проголосовали за резолюцию, призывавшую к воссоединению Нагорного Карабаха с Советской Арменией. Азербайджанские депутаты (39 человек) на сессию не явились. В отчаянной и едва ли не комичной попытке Кеворков попытался выкрасть официальную печать, которой требовалось скрепить текст принятого решения. ---------------------------------------------------------------- РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НКАО XX СОЗЫВА "О ХОДАТАЙСТВЕ ПЕРЕД ВЕРХОВНЫМИ СОВЕТАМИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР И АРМЯНСКОЙ ССР О ПЕРЕДАЧЕ НКАО ИЗ СОСТАВА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР В СОСТАВ АРМЯНСКОЙ ССР" от 20 февраля 1988 г. Заслушав и обсудив выступления депутатов областного Совета народных депутатов НКАО о ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, внеочередная сессия Нагорно-Карабахского областного Совета народных депутатов решила: идя навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, просить Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Армянской ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом Союза ССР о положительном решении вопроса передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР.

-