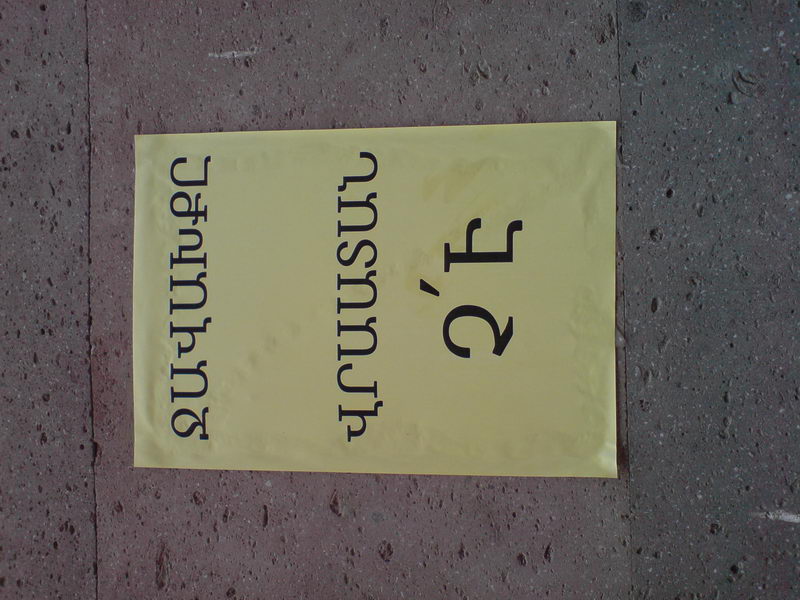

ПОЗОР 23 АПРЕЛЯ

Предлагаем вниманию читателей статью главного редактора журнала «Анив» Карена Агекяна, опубликованный в недавно вышедшем номере издания («Анив», №2 (23) 2009).

Дo последнего времени сверхоптимисты еще надеялись, что в результате каких-то чудес природы руль внешней политики страны вертят великие стратеги, исходя из гениального плана дезориентации противника и заманивания его в ловушку. Теперь исчезли последние остатки этих надежд - гениального плана нет и не было, есть вопиющие беспринципность и безответственность.

О «прорыве» в армяно-турецких отношениях, естественно, должно было быть объявлено 23 апреля - ни раньше, ни позже. Потому что из 365 дней в году это самый удобный день для Турции. А для Армении? Армении не важно. Здесь знают, что главное в политике: «Мы ведь хитрые, мы понимаем, что в политике надо обращать внимание на реальные вещи, а не на всякие там символические пустяки». Для человека, который торгует автозапчастями в крохотном ларьке, даты - это пустяк, просто подсчет дней, который помогает ориентироваться во времени. У него болит сердце об одном - продаст ли он что-то сегодня и какие у его торговли перспективы на ближайшее время. Такой «реализм» можно счесть высшей мудростью и применить в политике: «Что такое государство? В конце концов, это в первую очередь фирма со своим советом директоров, персоналом, основными и оборотными средствами, которая должна получать больше прибыли, чтобы существовать и развиваться. В конце концов, критерии эффективности государства и фирмы одни и те же».

При таком подходе, независимо от образованности или безграмотности его идеологов, маленькое государство нашего региона, мягко говоря, не самого высокоразвитого в мире, неизбежно уподобится лавочке с ширпотребом или обувной мастерской. Большинство граждан без зазрения совести смогут бросить его на произвол судьбы исходя из тех же самых критериев экономической эффективности, примененных к себе и своей семье. Тем не менее существовать оно будет - при одном необходимом условии. Чтобы лавочка или мастерская не прогорела, ей важно находиться на оживленной дороге, а не в тупике, где мало покупателей и заказчиков. Еще лучше - на станции, где можно успеть пробежать вдоль вагонов, предлагая свой товар. Например, фрукты и прохладительные напитки - очень актуально в жару. В перерывах между поездами есть время, сидя в тапочках на босу ногу, поиграть в нарды или перекинуться в карты замусоленной колодой, слушая по радио про то, как лавочка вскоре станет региональным центром информационных и всех прочих высоких технологий. Покончив с игрой, учить своих подрастающих детей, как будет по-русски и по-турецки «Холодная кола! Купите холодную колу!» Важно научить их, что в спешке можно недодать сдачи кому-то из пассажиров проходящего поезда и в этот момент почувствовать себя умнее и хитрее проезжающих холеных господ.

И не надо укоризненно напоминать про армянских астрономов и философов, спортсменов и художников, композиторов и математиков - в результате естественного отбора в лавочке при станции таких не останется, потому что они там не нужны. И про малые страны Евросоюза тоже не надо напоминать - во-первых, потому, что мы не знаем их жизнь изнутри, во-вторых, потому, что мы живем в Азии, в совершенно иной среде.

В жизни общества бывают периоды подъема, сплочения, совместных усилий ради общего дела. Бывают периоды рассыпания, безразличия, деморализации. В эти опасные периоды кто-то обязан организоваться и противостоять морали, типичной для мелких лавочников и ремесленников, противостоять презрению ко всему, что не даст сегодня или завтра денег в карман. Если никто не в состоянии этого сделать, если государство аккумулирует торжествующую в обществе мораль, трансформирует ее в политическую программу и спускает обратно в общество как правильный образец мыслей и действий... Тогда возникают «резонансные колебания», которые окончательно разваливают государство, точнее все, что возвышается над лавочкой. Тогда открываются «светлые перспективы» вести торговлю на перроне СТАНЦИИ АРМЕНИЯ, одной из станций железной дороги из России в Турцию. Чем не жизнь - достаток, безопасность, стабильность.

Естественно, для всех, кто отвергает такую «торговую точку», найдут свой способ дискредитации. Одних запишут в оголтелые фанатики-националисты, другим припомнят, что они не являются гражданами РА и не имеют права указывать - даже если речь идет о сдаче общеармянского достояния, третьих обвинят в том, что они якобы играют на руку ЛТП и его команде.

Что тут можно сказать?

Вначале надо четко квалифицировать происшедшее. Можно было бы счесть гениальным промежуточный итог турецкой политики: объявить о «прорыве» именно 23 апреля, произвести во всем мире выгодный для себя шум, ничем ни на йоту не пожертвовав, предложив армянам в обмен на постепенный отказ от принципов, от достоинства, от своего наследства кусочек сыра на ниточке, которую будет дергать Турция. Можно было бы применить эпитет «гениально», если бы турки имели дело с кем-то другим, а не с армянскими руководящими «деятелями». Сегодня армянская «дипломатия» такова: продать нашу общую совесть за тридцать сребреников, «хитро» дать туркам всего шестьдесят пять сребреников сдачи на купюру в сто и считать себя самыми умными на свете. Надо бы как-то объяснить этим «деятелям», что Армения пока еще государство, а не станция на дороге.

Турецкие политики не чета современным «талейранам» и «меттернихам» армянского разлива. Обводя армянских «деятелей» вокруг пальца, они решали одновременно несколько задач на различных направлениях - в отношениях с США, Евросоюзом, Россией. И, конечно же, с армянами, о чьей политической беспомощности прекрасно осведомлены. Турки знали, какое возмущение вызовет ПОЗОР 23 АПРЕЛЯ в Армянстве. Знали, что при отсутствии гражданского общества в РА это возмущение очень трудно будет перевести в политически эффективную форму, и оно большей частью будет переведено во внутреннюю агрессию. Знали, что армянским властям, защищаясь от обвинений, неизбежно придется всеми силами стимулировать идеологию собственных интересов граждан РА, противопоставляя эти интересы общеармянскому патриотизму. Наши противники и «друзья» уже просчитали, какие глубокие трещины могут пройти в этом случае между РА, с одной стороны, НКР и Спюрком - с другой.

В свете этого нам нельзя лить воду на турецкую мельницу. Нам, простым армянам, следует отыскать в себе зачатки государственного ума, напрочь отсутствующего у государственных мужей. Всем, кто не приемлет политики лавочной торговли, кто убедился, что власть и ЛТП-шная оппозиция - две стороны одной медали, нужно объединиться под знаменем ТРЕТЬЕЙ СИЛЫ. В Степанакерте и Бейруте, Ереване и Лос-Анджелесе, Марселе и Гюмри, Москве и Алеппо каждый патриот должен осознать свою личную вину за ПОЗОР 23 АПРЕЛЯ. Победа в Арцахе дала 15 лет на то, чтобы успеть сделать для своего народа, для собственных внуков и правнуков самое важное. Но приходится констатировать, что даже немногие лучшие из нас не выложились полностью. Если кучка людей позволяет себе подписывать с Турцией «дорожные карты», объявлять об этом постфактум перед траурной ночью и держать суть договоренностей в секрете, значит, у нас нет ни национального государства, ни единой нации как политического сообщества. И в первую очередь в этом виноваты не те, кто живет частной жизнью, сознательно отмежевавшись и от страны, и от своего народа - они вполне эффективно решили свою задачу. Виновны те, кто считает себя патриотами - они своей задачи решить не смогли. Даже сейчас перед лицом грозящей катастрофы они пока еще проявляют неспособность организоваться и поразительную беспомощность.

Не стоит бояться преувеличений и излишнего пафоса, мы имеем полное право сказать, что настает один из судьбоносных моментов в армянской истории. Надо наконец-то четко и ясно ответить на вопрос: что мы хотим оставить своим внукам и правнукам - лавочку на станции или страну, за которую не стыдно? Гордость хозяина Армянского мира или нытье и скулеж бесконечного «карота» гастролирующих по свету талантливых и бесталанных гастарбайтеров?

Ни один пункт позорной «карты» 23 апреля, ни один пункт запланированных соглашений по Арцаху не должен быть претворен в жизнь уже только потому, что все это творилось за спиной народа. Суть подписанных договоренностей продолжают держать в тайне от общества, что неприемлемо даже в самых отсталых странах третьего мира. Неужели наши руководители не понимают: обращаясь подобным образом с собственным народом, они девальвируют в первую очередь самих себя как государственных лидеров такой вот страны - в ближайшем будущем за границу их будут вызывать по телефонному звонку и по приезде заставлять ждать в приемной.

Можно не сомневаться, что в Турции «дорожная карта» подверглась детальному обсуждению и согласованию во всех положенных инстанциях. Ее могли бы без проблем заранее опубликовать - о секретности, конечно же, просила армянская сторона, и турки на это согласились, прекрасно отдавая себе отчет в сути сделки и ее болезненности именно для армянского общества. Для граждан Турции детали в целом ясны по публикациям в прессе, но взаимоотношения с РА не главный предмет забот турецкого общества и не имеют для него столь же принципиальной важности, что и для армянского.

Наши «деятели» вознамерились вести realpolitik на «современном уровне», но не в состоянии уразуметь, что рожденная в Европе realpolitik есть отнюдь не торговля принципами (недаром в связи с такой политикой вспоминают в первую очередь Бисмарка, Дизраэли, Киссинджера), а глубокое осознание фундаментальных, неподверженных конъюнктурным изменениям национальных интересов, их возведение в главный и единственный принцип внешней политики, последовательная долгосрочная борьба с противником наиболее подходящими на данный момент средствами, под прикрытием удобной для этого риторики. Сегодняшняя «продвинутая» армянская версия realpolitik есть нечто диаметрально противоположное. Начнем с того, что это вообще не политика, внешне эти телодвижения выглядят как следование чужим указаниям, а де-факто есть просто примитивное торгашество с опорой на потребительскую жизненную философию обывателя из страны «третьего мира».

Приурочив объявление ко Дню памяти жертв Геноцида, власти Армении совместно с Турцией и покровителями «примирения» решали две задачи.

Первая задача - в последний решающий момент гарантированно пустить под откос десятилетия борьбы армян Спюрка и самой Армении за признание Геноцида президентом и конгрессом США. Конечно, такое признание не стоит превращать в фетиш и считать этот вектор главным. Преодолеть последствия Геноцида, вернуть Армянскому миру утраченное должны сами армяне собственными усилиями и жертвами. Но верная юридическая квалификация произошедшего со стороны США нам бы, мягко говоря, не помешала. Истории о том, что первые лица американского руководства якобы просили армянские власти оказать им услугу и помочь им выпутаться из трудного для Обамы положения, нужно отнести к разряду восточных сказок, которым может поверить только анонимная толпа, присутствующая в баснях о Молле Насреддине.

Теперь стараниями наших «деятелей» даже половинчатое и бумажное американское признание в обозримом будущем исключено, фактически торпедирован успешно развивавшийся процесс признания Геноцида в мире. Еще раз повторим - эти «бумажки» в теперешней ситуации не стоит переоценивать, но в стремительно меняющемся мире они рано или поздно могут стать основой международной моральной поддержки армянской политики силы. Только для этого нам нужно признание, а вовсе не для того, чтобы получить право ставить памятные хачкары и открывать армянские рестораны в Ване или Карине (Эрзруме).

Вторая задача, которую решали армянские «деятели» и прочие соучастники сговора, на наш взгляд, более важна. Вбросить новость 23 апреля, публично оскорбив тем самым всех армян в целом и каждого по отдельности, включая полтора миллиона жертв. Сыграть на заниженном уровне коллективного достоинства некогда славного и гордого народа - многие из нас действительно могут проглотить символическое национальное унижение, если за ним пока еще недостаточно ясно просматриваются реальные последствия. Армянских «деятелей» проконсультировали грамотные товарищи, объяснив, что народ, как и отдельного человека, нельзя унизить и «опустить» резко и сразу. Нужно начать с «символических» доз, заставить проглотить одно унижение, потом второе, третье. Когда цепочка унижений окончательно разъест в народе чувство собственного достоинства, тогда можно будет приступить к окончательному «урегулированию».

С чем мы имеем дело - заговором против Армянства, случайностью, связанной с конкретными политическими фигурами, или закономерностью?

Мы помним множество примеров славных побед армянского оружия. А какие дипломатические, политические победы можно вспомнить за последние два-три века? Возьмем вопрос территориального размежевания в регионе в 1918-1920-х годах. За это время здесь попеременно властвовали три силы: турки, британцы, большевики. Как случилось, что все эти три совершенно различные силы отдавали исторически армянские и реально армянонаселенные Арцах и Джавахк в управление соответственно Азербайджану и Грузии? С турками, положим, ясно. А как с двумя заклятыми врагами - британцами и большевиками? Почему они действовали одинаково? Армения была самым слабым звеном, за счет которого удовлетворяли интересы других? Да, Первая Республика была разорена, стала пристанищем множества беженцев, но в военном отношении при невмешательстве внешних сил армянские войска могли без проблем установить контроль над большей частью Закавказья. Причина такого поражения без боя была в политической беспомощности Армянства, которая имеет гораздо более глубокие корни, чем безграмотность или просто глупость отдельных личностей.

Какие социальные типы сознания преобладали в Армении сто лет назад и преобладают сейчас? Сознание единоличника-крестьянина (больше не привязанного к общине), мелкого торговца, мелкого ремесленника и полукриминального элемента. Их главные общие черты - ограниченность кругозора и крайний индивидуализм.

Однако сто лет назад в нашем обществе почиталось передовое, идейное, патриотичное меньшинство - борцы за национальное освобождение, лучшая часть интеллигенции, духовенства, предпринимателей. Вокруг таких людей консолидировалась нация, этих людей она выдвигала на значимые роли в обществе. Сегодня все по-другому. Почти все значимые роли - министра, генерала, академика, писателя, крупного предпринимателя - занимают люди доминирующих психологических типов с мелкоторговым, мелкоремесленническим, полукриминальным и крестьянско-собственническим сознанием. Носители остальных типов сознания армянским обществом жестоко маргинализуются. Среди этих маргинальных, оттесненных на обочину людей - потенциальные герои, истинные интеллигенты, творческие личности и главное - люди с государственной психологией, готовые честно служить собственной стране.

При таком положении вещей вполне возможны отдельные военные победы, акты высочайшего героизма. Во-первых, потому что никто не отнимает у маргиналов возможности осознанно пожертвовать собой во имя Родины, не преграждает им путь на передовую. Во-вторых, потому что победа врага для армян почти всегда означала поголовное уничтожение всех, кто находится за спинами сражающихся. Такая угроза способна в решающие часы и дни пробудить в самых разных людях мужество, унаследованное от предков и спящее глубоко в подсознании.

Однако политика делается круглый год, поэтому она определяется не моментами душевного подъема, а базовыми свойствами сознания. Государственная политика, тем более внешняя - привилегия действующей власти. Это означает, что армянских маргиналов к ней не подпускают на пушечный выстрел. Сегодня ее вершат люди, наделенные инстинктом власти. Такой инстинкт не предполагает понимания высоких ценностей, принципов, лежащих в основе политики. Он означает родственность человека власти человеку толпы, он позволяет «спинным мозгом» различить, чего общество хочет на словах и чего оно готово принять на деле.

Социально-психологический портрет армянского общества предупреждает о большой опасности не потому, что есть «плохие» и «хорошие» социальные слои. В здоровом обществе полезен каждый его слой. Больное общество характеризуется диспропорциями, опасны именно они. Причем диспропорции эти не всегда очевидны - неизбежность существования в государстве определенных органов и функций (от структур здравоохранения до налоговой инспекции и пр.) часто создает иллюзию того, что процессы в национальном организме развиваются более или менее нормально. Сегодня на нашу почву пересажены конструкции «среднестатистического» современного государства и современного общества со всеми их атрибутами. Все «вакансии» в этих конструкциях вроде бы заполнены, но ситуацию во многом можно сравнить с театром, где актеры исполняют свои роли. Не важно, талантливы они или бездарны, важно, что в действительности это, как правило, совершенно другие люди, с другой, абсолютно не соответствующей ролям, психологией.

Категорически неправильно мнение, будто общество есть только пассивный объект, а политики - особый вид «гомо сапиенс», призванный к «руководящей и направляющей» роли, что судьбоносные повороты в жизни страны зависят от одного или нескольких человек на вершине власти. Так мы можем докатиться до обывательских рассуждений о том, что СССР развалил Горбачев, что преступления нацизма и Вторая мировая война были делом рук Гитлера и его ближайших приспешников, что Геноцид армян - это преступление младотурецкого триумвирата. В действительности Советский Союз развалили как люди при власти, так и простые советские граждане, вина за преступления нацизма лежит на немецком народе и государстве, в Геноциде армян виновны Османская империя, кемалистская республика и, что очень важно, турецкий народ.

Как можно в сегодняшней Армении все списывать на фальсификации каких-то голосований, на отсутствие альтернатив на выборах? Разве страна оккупирована врагами, разве за критику власти, за выражение протеста, за участие в гражданских акциях человека могут бросить в застенок, пытать, убить без суда и следствия, преследовать его родных? Нет, рядовой человек сегодня делает выбор, не чувствуя дула, приставленного к затылку пистолета. Причем делает его каждый день и час, а не один раз в несколько лет, когда опускает в урну избирательный бюллетень. Выбор страны решается на всех уровнях - семьи, двора, школы, института, частной фирмы или государственной конторы. Решается каждый раз, когда негодяй торжествует над честным человеком, деньги - над законом, личный интерес - над общественным благом. Руководители страны, политическая и прочие элиты рождены, воспитаны, сформировались как личности не на другой планете, не ввезены оккупантами в «пломбированном вагоне». Глядя на сегодняшних первых лиц Китая и России, Беларуси и Италии, Казахстана и Венесуэлы, мы везде видим плоть от плоти народа с соответствующими достоинствами и недостатками. Общество формирует, во-первых, политика как личность, во-вторых, ту атмосферу, в которой определяются образ политического мышления и политический курс.

Сказанное ни в коем случае не означает снятия ответственности с политиков - как во власти, так и в оппозиции. Во-первых, у каждого политика, как и у каждого человека всегда есть выбор - в этом главная суть человеческого существования. Во-вторых, атмосфера в обществе ничего впрямую не диктует, она лишь оставляет открытым «окно» для диапазона вариантов. В этом «окне возможностей» можно выбрать максимально лучшую, попытаться «продавить» ее, поставив на карту собственную судьбу политика. Можно выбрать худшую из худших и попытаться навязать ее «сверху».

И все-таки стоит задуматься о том, почему в принципиальных вопросах реальная разница между властью и оппозицией очень невелика. Почему в стране практически нет политических сил, организованных на основе непоколебимых принципов, - только отдельные личности и малые, маргинальные сообщества? Почему люди с принципами оказались оттесненными так давно, далеко и глубоко, что теперь страдают общественной и политической импотенцией? Ответ прост: большинство населения пока не дает запроса на патриотические действия, на такую политику, не говоря уже о том, что оно не готово выдать мандат на такую власть. Рассчитывать на то, что существующая власть будет пилить сук, на котором она сидит, и культивировать в обществе высокие принципы, не приходится. Обществу придется встать на этот путь самостоятельно, хотя бы из инстинкта выживания.

Есть иллюзия того, что сегодняшнее состояние общества связано с распадом СССР и независимостью страны. В действительности весь негатив последнего периода определяется его непосредственной предысторией - антиобщественной моралью в так называемые «годы застоя» (1970-1980-е). После краткосрочного всплеска миллионных митингов по Карабаху (эти несколько лет требуют отдельного и подробного рассмотрения) общество большей частью вернулось к прежнему состоянию, но уже на иной, резко деградировавшей (блокада, землетрясение, война, эмиграция), материальной и социальной основе. Все болезни, замаскированные советским «фасадом», после его обрушения вылезли наружу.

Раньше, в советские годы, армянский патриотизм, мягко говоря, не поддерживался властью и оставался последним прибежищем честных людей, не запачканным грязью «антиобщественной морали». В годы независимости патриотизм стал во многих случаях предметом демагогии и пустой имитации. Даже идеи Нжде смогли в свое время превратить в идеологическую базу обычной для стран «третьего мира» партии власти. Но если мы вчитаемся в любую его работу, то увидим, насколько она актуальна и во время войны, и во время перемирия, и во время позора. Все, что пишет Нжде про армянского мнимого интеллигента, характеризует и армянского мнимого политика: «Чужеродный азиат, фальшивый европеец, точнее, карикатура на глупости и ошибки Запада - вот ярко выраженный тип безродного армянского интеллигента. Годами он подделывался под европейца, но так и не стал им, не приобрел биологической морали европейца, так и не понял, что особое чувство героизма европейских наций появилось не столько вследствие природных условий их жизни, сколько в результате высокого философского миропостижения. Он не понимает, что человек-создатель с радостью страдает, жертвует собой и умирает во имя вечных ценностей, а не ради бумажных глупостей, постановлений и статей».

Как видим, диагноз наших постоянных политических провалов при мужестве на поле боя был известен уже давно. Для политических побед необходимо постоянно и заботливо растить в обществе уважение к свободе личности, к духовным ценностям, к независимому мышлению, к «абстрактным» идеалам справедливости. Не маргинализовывать, не «опускать» идейных людей, а культивировать этот тип сознания, эту человеческую породу, предоставляя ей режим наибольшего благоприятствования в обществе и все положенные социальные роли. Кто может подсчитать, скольких Цезарей, Наполеонов, Бисмарков армянское общество задушило в зародыше, превратив в неудачников, презираемых даже жителями собственного двора? Именно поэтому сегодня так актуальны слова Нжде: «Там, где духовные и идейные отношения уступили место обыденным материально-эгоистическим расчетам, там не может существовать ни общества, ни народа в социальном смысле этого слова. Есть всего лишь армянская масса, и не более - бесхозная, безыдейная, заблудшая».

Пока это по-прежнему так, любые переговоры с Турцией есть переговоры армянского обывателя, которому инстинкт власти позволил нацепить дипломатический фрак, с матерым серым волком, вооруженным человеческим, профессионально «заточенным» интеллектом и современным стратегическим мышлением. И конечный результат этих переговоров столь же очевиден, как и будущий результат работы «комиссии историков». Можно не сомневаться, найдутся армянские ученые, которые согласятся сесть за один стол со специалистами по очернению памяти наших замученных предков. И скоро нам сообщат, что в целях примирения, из высших соображений необходимо согласиться, что это была «общая трагедия двух народов», что турки тоже погибали, как и армяне, от голода и эпидемий, вызванных войной, и т.д.

Нам опять пытаются продать залежалые и заплесневелые аргументы: турок изменился и цивилизовался, у нас нет другой альтернативы, кроме примирения с турками. Газеты пестрят перлами откровенного идиотизма - читателям, к примеру, внушают, что «хитроумной» политикой последнего времени Армения расшатала турецко-азербайджанское единство. Если наши друзья и покровители всегда были готовы сдать нас по сходной цене, это говорит только о характере наших с ними взаимоотношений. Смешно переносить это на другие случаи, тем более надеяться вбить клин между турками и азеро-турками. Наши заигрывания с Турцией только позволят ей легитимно выступить посредником в карабахском урегулировании.

Все, о чем предупреждал Шапан Натали, актуально до сих пор: «Вера, что дружба с турками спасет нас, надежда этой дружбой обмануть турок - новое преступление, расплатой за которое будет гибель нашего народа. (...) По нашему убеждению, те, кто связывает надежды с турецко-армянской дружбой, сознательно или нет, являются врагами армянства. (...) И попытки обмануть турок, переиграть их на дипломатическом поприще, имея за спиной эту чудовищную армянскую политическую безграмотность, могли бы вызвать только смех, не будь они столь ужасны для нас. (...)

Политика - наука куда более тонкая, чем все остальные, ее университеты - государственная жизнь. Считая проучившегося века в этом университете и кровью испытавшего все турка неграмотнее армянина, пробуя превзойти его в этом деле, мы уподобляемся пастуху, дающему уроки этимологии дипломированному лингвисту.

Если мы до сих пор не поняли, что сельский староста турок более искусен и сведущ в политике, чем крупнейшие армянские дипломаты, уже потому, что государственное мышление в его плоти и крови независимо от него самого, если мы, наконец, перестанем перекладывать вину за нашу отсталость и безграмотность на других, если мы хотя бы сегодня осознаем это, то поймем очень важную для нас вещь: уроки пролитой нами за века крови. И эти уроки хоть в какой-то степени восполнят независящий от нас недостаток дипломатии».

Что изменилось с тех пор, когда была написана книга «Турки и мы»? Разве что разница между «сельским старостой турком» и «крупнейшими армянскими дипломатами» стала еще более вопиющей. Бесполезно прятаться от этой истины и пытаться ввести кого-то в заблуждение фраком, умением пользоваться ножом и вилкой и говорить на иностранных языках. До поры до времени нам следует сознательно отгородиться от наших турецких соседей с юга и востока колючей проволокой, минными полями вдоль границы и оружейными стволами. Не садиться за переговорный стол с теми, кто отказывается признавать Геноцид. И начать совместными усилиями всего Армянства строить - пока еще не «армянскую цивилизацию» и не «мировую армянскую сеть», а для начала более или менее справедливое общество, основанное на почитании гражданина государством и государства - гражданином. Такое общество, где маргиналами и изгоями будут негодяи, а не люди с нравственными убеждениями и принципами. Такое общество, где люди будут чувствовать себя одной семьей с общими целями и задачами. Именно в этом для нас вопрос физического выживания, а не в открытии границ, трубопроводах или чьем-то высоком покровительстве. Если все будет идти по-прежнему, нация разложится и политически перестанет существовать без всякого вмешательства Турции, Азербайджана, «коварных держав», масонов или кого-то еще.

Экономический кризис не означает, что каждому надо выплывать своими силами до лучших времен. Но какие социальные силы и типы могут привести общество в движение, если мы только что констатировали, что их сегодня фактически нет?

В жизни общества, как в жизни человека, всегда остается место обоснованной надежде и оптимизму. Нужно понять простую истину: мы всей нацией стоим на последнем рубеже и не имеем ни миллиметра «свободного пространства» для уступок. Этот последний рубеж дался нам огромными усилиями и жертвами, сейчас просто нет ни одного легитимного органа, наделенного от всего Армянства полномочиями принимать решение о сдаче этого рубежа без боя - подписании Карсского договора, сдаче той части НКР, которую мы называем «освобожденными территориями», создании армяно-турецкой «комиссии историков» и т.д. Нужно прочувствовать, что СТАНЦИЯ АРМЕНИЯ не мрачная фантасмагория, а вполне возможная реальность близкого будущего. И следить за порядком на станции будет не армянский полицейский, а совсем другой. Когда эти новые блюстители порядка начнут оскорблять наших женщин и требовать из наших ларьков дармовую выпивку, мы поймем, что прохлопали что-то важное. Пока этого не случилось, надо на основе чувства последнего рубежа вытащить себя за волосы из болота психологии единоличников-крестьян и мелких лавочников, прорваться к богатствам, которые хранит коллективное бессознательное Армянства - к силе и доблести наших предков.

Прорваться не на часы и дни боя, когда есть одна альтернатива: победить или умереть. Прорваться на долгие годы... И это вполне реально. На протяжении нашей истории армянам и в худших условиях удавалось добиться перелома и победы.

Если говорить о конкретной категории населения - надежды нужно связывать прежде всего с молодежью. Просто потому, что она по природе своей меньше страдает приспособленчеством, конформизмом, циничным безразличием к проблемам страны и общества, потребительской психологией. Даже в самом больном обществе значительной части молодежи свойственен идеализм в лучшем смысле слова - и он проявит себя, если получит хоть малейший шанс.

Нашим политикам, политологам, публицистам и прочим людям, публично говорящим или пишущим, нужно прекратить оплевывать из своей «обувной мастерской» такие ценности, как демократия, свобода слова, права человека, потому что без этих продуктов «гнилого Запада» сегодня невозможны ни осознанный гражданский патриотизм, ни честные выборы, ни социальная справедливость, ни вообще справедливость в обществе в любых ее проявлениях. Другое дело, что внедрять их мы должны по собственной инициативе, собственной программе, не следуя ничьим указаниям, ни перед кем не отчитываясь, не видя ни в сегодняшнем Западе, ни в каких-то других странах образца или морального авторитета.

Мы не должны воспринимать эти ценности как фетиш, интегрирующий нас в «цивилизованное человечество» или любое иное сообщество, шире по размерам, чем нация. Нужно видеть, что с помощью этих инструментов нас хотят подчинить и сделать управляемыми. Нам будут проповедовать совершенно ложное понимание этих ценностей, как права каждого гражданина Армении «свободно» покупать турецкие товары и ездить на отдых в Анталью. Внешние силы постараются дискредитировать в народе любую армянскую власть как некомпетентную и недемократичную. Они же - в случае если такие оценки будут соответствовать действительности - сделают все, чтобы эти «деятели» остались у руля, пока не найдутся еще худшие.

Поэтому мы должны взять демократические принципы, как необходимые инструменты, в свои руки. Они должны работать не на размывание нации и государства, но действовать для нас самих - внутри общества, внутри Армянства. Должны использоваться как инструменты для создания внутринациональных свободы, равенства и братства: максимально возможного социального партнерства между армянским предпринимателем и армянским работником, максимально возможного воинского братства между армянским офицером и армянским солдатом, когда один исполняет свою социальную роль без презрения, без желания на личностном уровне подчинить, унизить, «зачморить», а другой - без ненависти и зависти. В отношениях с внешним миром должен действовать один-единственный принцип соответствия стратегическим национальным интересам.

Утвердить новые порядки, размножить новый тип личности - задача на десятилетия. Что можно сделать уже сейчас, чтобы просто-напросто сохранить армянскую государственность? Нужно добиваться от политиков четких и недвусмысленных заявлений, публичного отмежевания от сдачи освобожденных территорий в Арцахе; от любых обсуждений с Турцией темы Геноцида до тех пор, пока она отказывается его признавать; от попыток отказаться от прав на Армению наших внуков и правнуков признанием преступного Карсского договора. Однако здесь нас подстерегает большая опасность. Под армянские уступки в мире уже заключены «контракты», отказ от них сегодня намного тяжелее, чем вчера. Нужно честно сказать обществу, что нас в покое не оставят, что ни одной глобальной силе самостоятельная Армения не нужна, и выбор следует делать со всей ответственностью, сознавая, что вступаешь на путь наибольшего сопротивления.

Вопрос выходит за рамки РА и даже за рамки региона как такового, в сферу геополитики: ни одной из ведущих сил этого мира (не важно, «однополюсного», «многополюсного» или «бесполюсного») невыгодно существование «малых» (в реальности они могут быть совсем не малыми) государств, придерживающихся независимой политической линии. Парадоксальным образом выгоднее даже нахождение такого государства во враждебном лагере - поскольку это поддерживает и укрепляет привычную структуру мира. Соответственно, никому невыгодны подлинные народовластие и социальная справедливость в «малых» странах, поскольку власть в них управляема извне ровно настолько, насколько далека от того и другого.

На пути к спасению армянской государственности нельзя будет ограничиться косметическими реформами. Проблему ни в коем случае не решат ни отставки первых лиц, ни новые выборы, ни даже роспуск партий и политических организаций, не отмежевавшихся от государственной политики последнего времени или причастных к политике прошлых лет. Всю существующую политическую систему государства снизу доверху придется срочно перестраивать как не оправдавшую себя. Без мобилизации общества успех новых патриотических будет шатким и чреватым большими проблемами для страны.

В обычном, штатном режиме общество не сумеет справиться с внешними вызовами и в первую очередь с внутренними проблемами. Поэтому необходимо будет перейти на режим чрезвычайного положения, не ограничивающего права и свободы, но предполагающего режим мобилизации, срочных действий. Главная задача - на основе повсеместного наведения строжайшего порядка сформировать отсутствующую сегодня широкую социальную базу поддержки армянской независимой государственности.

Говоря о недостатках общества РА, нельзя идеализировать Спюрк. Здесь не место подробно анализировать его слабости. Достаточно сказать, что полнокровное приобщение ко всему армянскому за рубежом - утопия. Но сейчас не то время, когда нужно оценивать знание шараканов или умение правильно танцевать народные танцы. На ближайшее время не важно, на каком языке говорит армянин - на восточно- или западноармянском, на литературном или диалекте, на английском, французском или русском. Главное - способность и желание действовать во имя блага Армении. В конце концов, по воспоминаниям своего брата, Монте Мелконян в 1978 году еще не умел толком поздороваться по-армянски. Но в том же году, приехав в Бейрут, он уже взял в руки автомат для защиты армянского населения. С другой стороны, Левой Тер-Петросян блестяще владеет армянским языком и является большим знатоком армянской истории. Однако мы бы ошиблись, если бы судили на этом основании о его сущности как политика.

Сегодня Спюрку нужен срочный акцент не столько на языке, культуре и пр., сколько на активном армянском гражданском патриотизме. К счастью или нет, патриотизм предполагает однозначный выбор, как, впрочем, и любовь. И любовь, и гражданский патриотизм предполагают единственный объект - одного человека и одну страну. Те в Спюрке, кто не сделал выбор в пользу Армении, являются членами армянского этноса, но не армянской нации.

Враги Армянства давно уже работают над тем, чтобы расколоть и развести Республику Армения, НКР и Спюрк, разделить их цели и задачи. Армян РА дурачат мифом «сепаратного примирения», которое якобы откроет дорогу к превращению Армении в высокотехнологичную региональную мини-Японию. Спюрку рассказывают сказки о его колоссальном финансовом и интеллектуальном потенциале, который даст возможность вести самостоятельную глобальную политику, создать свое правительство и свой парламент. Армянству НКР и Джавахка морочат голову тем, что на Ереване нужно поставить крест и искать покровителей за пределами Армении. О вкладе ЛТП и его приспешников в стравливание «hайастанци» и «карабахци» всем нам хорошо известно.

Правда состоит в том, что всякое разделение, даже по отдельным направлениям, между тремя «столпами» Армянства немедленно превращает отдельно взятый «столп» в политически пренебрежимо малую величину. Тогда как при объединении трех разнородных малых величин наш суммарный потенциал оказывается очень существенным и дает возможность для исторических свершений.

Сегодня для всех патриотов настал момент истины. Почему они оказались маргинализованными - по вине общества и власти или заслуженно? Освободились ли они вполне от традиционных свойств армянской социальной психологии, исключающих возможность организованности и эффективного лидерства? Смогут ли они отложить в сторону личные амбиции, разногласия, антипатии перед лицом нынешнего кризиса? Смогут ли наладить взаимодействие патриотических сил РА-НКР-Спюрк, которого пока не существует? Смогут ли не допустить нового раскола общества и анархии на улицах? Смогут ли вообще что-то предпринять и кого-то повести за собой, кроме кучки журналистов с микрофонами? Или вполне удовлетворятся тем, что засветятся для публики в качестве непримиримых «мыслителей», подобно тому как засвечивается музыкант редкого альтернативного стиля в расчете на скромные, но стабильные дивиденды от узкого преданного круга почитателей.

Путь принципов и национального достоинства труден и опасен, но альтернатива ему вовсе не армянский высокотехнологичный «рай» с текущими из всех кранов нефтью, газом и товарами, а мелкая лавочка для обслуживания путешествующих хозяев. Организаторов ПОЗОРА 23 АПРЕЛЯ следует поблагодарить только за то, что своим открытым плевком в лицо народу они дали нам шанс объединиться и мобилизоваться. Может быть, последний...

Карен АГЕКЯН