-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Спасибо Тереза джан, спасибо Боря!

-

Ребята, огромное всем спасибо. Не представлял, что за год у меня появится так много впечатлений.

-

-

Друзья, всем огромное спасибо за теплые слова! А это от меня всем Вам. http://pandukht.livejournal.com/21765.html

-

«ВИЦЕ-ИМПЕРАТОР» РОССИИ 12 декабря 1888 года скончался выдающийся государственный деятель Российской империи и полководец-генерал граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов. Завершающий год жизни был очень тяжелым: от болей неизлечимого недуга он постоянно стонал и совсем упал духом (этот бесстрашный-то военачальник!), страдал от бессонных ночей, и силы его неуклонно убывали. В одной из последних бесед с доктором Белоголовым Михаил Тариелович сказал: «Потеряешь состояние - не беда, потеряешь здоровье - и то даже не беда, а вот когда потеряешь самую энергию жить, тогда пиши совсем пропало». Он умер в Ницце, вдали от родины, от политической жизни, в кругу своих родных и близких. 14 декабря. За неимением армянского священника в Ницце панихиду по усопшему отслужил православный священник в присутствии великой княгини Ольги Федоровны, специально прибывшей из Канн. Траурное шествие началось при залпах 11 орудий перед военнослужащими Ниццского гарнизона. А 8 февраля следующего года останки графа-генерала Лорис-Меликова были доставлены в Тифлис, где он родился и жил в отроческие годы. Интересно отметить, что перевозка тела покойного пролегла через территорию Османской империи, которой покойный изрядно «насолил» во время российско-турецких войн и проводимой царским самодержавием антиосманской политики. Потому император Александр III, опасаясь каких-либо нежелательных инцидентов со стороны турок, обратился со специальным посланием к султану с просьбой оказать содействие в беспрепятственном прохождении кортежа с гробом «друга его отца» через территорию Турции в Тифлис, подкрепив свою просьбу отправкой российского военного корабля в Стамбул. По прибытии в Тифлис на гроб Лорис-Меликова было возложено огромное количество венков от различных учреждений и частных лиц. Литургия и отпевание совершились в Ванском соборе. Гроб с телом Лорис-Меликова был помещен в могилу на территории, прилегающей к Ванскому собору, рядом с боевыми соратниками-генералами: Тер-Гукасовым, Алхазовым, Шелковниковым и Лазаревым. В 1956 году в связи со строительными работами на территории Ванского собора останки всех вышеназванных были перезахоронены в подворье церкви Сурб Геворк. Полководческая доблесть генерала Чтобы охарактеризовать весь пройденный нелегкий путь этой выдающейся во многих отношениях личности, не хватило бы и целого номера газеты. Потому остановимся, на наш взгляд, на самых важных свершениях, осуществленных государственным и полководческим талантом Лорис-Меликова. Как военачальник, Михаил Тариелович проявил свои выдающиеся способности, став героем кавказских и русско-турецких войн. Когда добиваешься уважения и признания императора (что подтверждают многочисленные боевые награды генерала), соратников по оружию и мирных сограждан - это одно дело. Совсем другое, когда уважение исходит от вчерашнего противника, неприятеля: так, есть достоверные сведения о почитании храбрости и блистательного умения командовать войсками Лорис-Меликова со стороны крупного горского «авторитета» Хаджи-Мурата. Особенно зауважал его отважный лидер черкесов за победу над 10-тысячным войском имама Шамиля (любимая жена которого, кстати, была армянкой из дагестанского Кизляра). Надо тут добавить, что борьба за лидерство в горско-мусульманской среде шла именно между вышеназванными «полевыми командирами». И Михаил Тариелович использовал ревностное соперничество Шамиля и Хаджи-Мурата, проявив вдобавок к воинским успехам и успехи дипломатические. В дальнейшем организация ряда побед русских боевых подразделений над турецкими частями стали вершиной его военного искусства. Особо хочется отметить взятие Карса, считавшегося неприступной крепостью, штурм которой начался в ночь с 5 на 6 ноября 1877 года, и уже 7 ноября она пала. А на следующий день состоялся парад войск, который прибыл принимать сам главнокомандующий - великий князь Михаил Николаевич. За эти и другие феноменальные успехи Лорис-Меликов был награжден высшими наградами Российской империи. Назовем лишь некоторые из них: отважный генерал за годы военной службы удостоен орденов Св. Георгия, Св. Владимира, Св. Анны всех степеней. Целый ряд знаков отличия граф заслужил и на государственно-политической службе (о чем ниже). Второе лицо на иерархической лестнице России Наряду с блистательной военной карьерой Михаил Тариелович добился высочайшего и народного признания на гражданском поприще. Он проявил себя мудрым администратором, приверженцем благоразумных реформ. Служа по назначению Александра II-го губернатором Тверской, затем Астраханской, Самарской, Саратовской, а также неспокойной в то время Харьковской области, Михаил Тариелович активно боролся с нищетой, разрухой в провинции, прекратил междуусобные столкновения, беззакония, способствовал поднятию общего благосостояния и образовательного уровня населения, победил эпидемию чумы, добился усмирения террористических элементов, подрывающих устои власти. Ему также удалось настоять на отмене соляного налога как несправедливого для большой части граждан государства. За исключительно результативную и преданную службу граф Лорис-Меликов (кстати, будучи от рождения меликом, графского звания самодержцем удостоился в апреле 1878 года) был назначен императором Александром II-ым председателем Верховной распорядительной комиссии или, как иногда называли Михаила Тариеловича, вице-императором, диктатором (но «бархатным») с весьма широкими полномочиями (аналогичными нынешним премьер-министерским), а по совместительству и министром внутренних дел России. Крупнейшим государственно-политическим актом Лорис-Меликова стал разработанный им проект прогрессивных конституционных преобразований, направленный на разумную либерализацию самодержавной власти и ослабление террористических поползновений. Всецело одобренный Александром II-ым, проект реформ не осуществился ввиду его скоропостижной трагической гибели. После того, как сменивший отца на царском троне Александр III отверг под давлением реакционной группировки во главе с Победоносцевым данный проект, Михаил Тариелович подал в отставку. Спустя годы, посол Франции в Петербурге Морис Жорж Палеолог написал в своих воспоминаниях, связанных с событиями тех лет: «Российская империя вернулась, таким образом, на старые традиционные пути, на которых она когда-то нашла славу и благоденствие, но которые 35 лет спустя привели Россию к гибели, а Николая II-го к мученическому венцу». О некоторых боевых наградах Лорис-Меликова упоминалось выше, и к ним можно добавить еще гражданские регалии (всего графом получено свыше 20-ти высоких знаков отличия - в том числе… турецкий орден Меджиди II степени): Св. Станислава, Св. Андрея Первозванного, звания почетного гражданина Петербурга, Полтавы, Ельца, Харькова (а в последнем из перечисленных городов была также воздвигнута в честь графа Триумфальная арка с надписью золотыми буквами: «Победителю Карса, чумы и всех сердец»). Вечная память славному сыну России и гордости армян! ЛЕОНИД НЕРСЕСЯН

-

Дорогие мои, спасибо! Stefi jan, а тортик какой вкусный!

-

-

Вазген Саркисян Сегодня его день рождения. 50-летие. В принципе, молодой еще человек и молодым ушедший. Разный, противоречивый. Еркрапа собрались в Ераблуре. Те же ребята, которым он предпочел блатных цеховиков, те, чьи надежды не оправдал и те, которые помнят его не растолстевшим политиком, а заросшим и бесшабашным молодым парнем, таким же, какими они и сами были. Пафосно получается. Но он достоин этого пафоса не смотря ни на что. А вот "еркрапа" Гр-ануш Акопян, СбхечиУл и прочих там нет и не может быть. Жизнь - штука справедливая, даже красивая. Это красиво, что в Ераблуре сегодня не будет его новых друзей, а только старые. Я не пошел, дела. Шутка: он вляпал нас всех в дерьмо, а сам ушел. О мертвых только правду. Вторая латинская поговорка, которая не так известна. А правда одна: ему повезло. Везение в том, что человеку надо и вовремя прийти, и вовремя умереть. Ну что ж. Мы слишком субъективны. Лет через двести в учебниках истории останется Спарапет, который создавал армию, собрал отряд смертников, который.... который расстреливал дезертиров перед строем, который собрал из разрозненных отрядов один кулак и который свернул в бараний рог хмбапетов. Если бы в 20-м году в Карсе был бы один такой псих... Но не было. А каким бы он был? А вот таким же: неуравновешенным, вспыльчивым, с подозрением на психологические отклонения, волевой истерик и безжалостный руководитель. Правда плохой политик, плохой бизнесмен и провинциальный политикан. И что в остатке? А старики-фидаи, которые сейчас в Ераблуре его же и ругают: он вляпал нас всех в дерьмо, а сам ушел. Эх, Вазген-Вазген, ес инч арецир? http://infernoarm.livejournal.com/62959.html

-

Это понятие достойно толкового словаря hayastan.com-а, рядом с незабвенным артуровским "отгамарджобить".

-

Танер Акчам "Турецкое национальное "Я” и Армянский вопрос” Главы из книги РАСТВОРЕННЫЕ В ИСЛАМЕ, ИЛИ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ТУРЕЦКОГО "Я” Турецкий национализм, или национальное "Я”, появился на исторической арене довольно поздно. О национальном "Я” впервые серьезно начали думать лишь в начале XX века. В 1898 году венгерский востоковед Вамбери с удивлением пишет, что в Стамбуле среди турок он не встретил никого, кто серьезно интересовался бы проблемой турецкого национализма и тюркскими языками. В 1908 г. после провозглашения конституционной монархии собравшиеся на улицах Салоник и Стамбула массы за неимением своего пели национальный гимн Франции. В то время и даже в начале XX века в османских школах история турок не преподавалась. Даже в 1911 г. в турецких средних школах две трети уроков истории отводились истории Франции, а остальная треть — другим европейским государствам. До революции 1908 г. двери религиозных школ медресе были закрыты для турецкого языка. Преподавалась лишь османско-исламская история, начинавшаяся с повествования жизни пророка. Естественным следствием этого опоздания стало стремление быстро наверстать упущенное, что приняло форму неприкрытой агрессии против остальных этнических групп. Влияние ислама на турок было столь велико, что после принятия ислама ни в одном из тюркских государств турецкий так и не стал официальным языком. Наоборот, до конца XII века официальным языком всех тюркских государств был арабский. Вся доисламская история турок "была забыта и растворена в исламе, даже само название "турок” в какой-то мере идентифицировалось с мусульманином”. Начиная с VIII века арабско-персидская культура ликвидировала турецкую культуру и мысль, заодно и турецкую историю. Следствием религиозно-культурного давления арабского мира стало исчезновение турецкого "Я”. Факт создания огромной империи оказал влияние на историческое сознание османцев. Им были чужды категории "родина” и "нация”. Поэтому османские лидеры так никогда и не поняли сути развивающегося на Западе национализма, оценивая его как "действия башибузуков”. Французская буржуазная революция в глазах османских лидеров "сеяла смуту и пожар междоусобиц”. Если отбросить в сторону чуждые нам оценки османских лидеров, можно говорить об их преданности идеям интернационализма многонационального государства. Это наблюдается также при затрагивании понятия "родина”. До XIX столетия оно применялось в слишком узком смысле для обозначения понятий "место рождения” и "местожительство”. Как утверждает историк Джевдет-паша, для турецкого солдата родина — это просто деревенская площадь. Даже к концу столетия оно применялось в этом значении. "Родина, — говорит Абдул Гамид, — место, куда ступает нога человека. Мне непонятно, как можно за нее умереть. Нехорошо, когда народы уничтожают друг друга за родину”. Многонациональный характер Османской империи поставил представителей господствовавшего этноса перед странной дилеммой. Поскольку основной целью было сохранение структуры многонационального государства, представители турецкого этноса не могли открыто выставлять свое национальное "Я”. "Официальной” была провозглашена та идеология, которая позволяла интегрировать все народы империи в единую общность. Поэтому до 1914 г. они скрывали свою пантюркистскую сущность за доктриной паносманизма. Член османского парламента Халиль Ментеше в своих воспоминаниях признает, что "турки были вынуждены объединять разные этнические элементы империи и потому боялись провозглашать себя "турками”. До Балканских войн иттихадисты, находившиеся у руля власти, отказывались от явной поддержки идеологии пантюркизма, но после этих войн, когда большая часть нацменьшинств простилась с османским государством, "сорвались с цепи”. Пантюркистская сущность иттихадистов в ходе этих войн освободилась от вынужденной спячки, и турки наконец громко заговорили о своем существовании. И в спешке, вызванной упомянутым выше опозданием, начали осуществлять политику тюркизации. На самом деле тюркизм был не слишком желанной альтернативой. Во-первых, потому что он был адекватен унижению, на что обратили внимание даже европейские путешественники. В газетах того времени, например, на страницах "Басирет” (1875 г.), писали, что "некоторые люди стыдятся своего турецкого происхождения”. Во-вторых, главная цель состояла в спасении империи, сохранении ее территориальной целостности. Вот почему среди существовавших альтернатив "пантюркизм” был наихудшим вариантом, поскольку отталкивал как христиан, так и остальных мусульман. УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ Турецкое национальное "Я” сформировалось как реакция против постоянного пренебрежительного отношения. "Пока турки обладали чувством превосходства над остальным миром (до середины XIX века), они не знали, что являются турками... Это сознание пришло к ним лишь тогда, когда комплекс неполноценности охватил их целиком. В истории Османской империи термин "турок” употреблялся в оскорбительном значении. Его применяли при характеристике грубых, невежественных и тугоумных людей. Для наглядности приведем несколько выражений из Истории известного османского историка Найма Мустафа-эфенди: "недалекие турки”, "турок с уродливой рожей”, "турок-мошенник”, "турок с собачьей мордой” и т. д. Вот почему османцам не нравилось, когда на Западе их называли турками. Широко распространенная среди османцев неприязнь ко всему турецкому объяснялась следующими факторами: Османские государственные мужи по своему происхождению были нетурками. По стародавней традиции, дети христиан, обращенные в ислам, в специальных школах получали соответствующее образование и ими пополнялись кадры османской бюрократии в центре. Естественно, что они всегда косо смотрели на турок и презирали их. Некоторые правители объясняли отставание Османской империи от Европы "проникновением турок в управленческие структуры”. В деле формирования пренебрежительного отношения к туркам не последнюю роль сыграла зарубежная историография. Известно, что в исторических трудах, посвященных истории Средних веков и Нового времени, в изобилии встречаются выражения, характеризующие турок как варваров и кровопийц. Например, исследователь эпохи Возрождения Эстер Кафе свидетельствует, что в произведениях этой эпохи повсеместно встречаются легенды о турках, "раскрывавших рты лишь для осквернения христианской религии”. Стереотип турка, созданный еще в средневековье, сохранял живучесть и в Новое время. Например, по характеристике, данной Данилевским, турки являются "самым отрицательным фактором истории”. Известный французский историк Ренан утверждает, что "турки — это лишенное разума, грубое и неотесанное племя”. Любимый всеми нами борец за свободу Вольтер в своих письмах неоднократно отзывается о турках как "о насильниках” и "грабителях” и т. п. В письме царице Екатерине II-ой, воюющей с турками, он пишет: "Хотел бы помочь Вам, убив несколько турок”, и сожалеет, что не имеет такой возможности. "Турки сами не имели культуры и не смогли воспользоваться культурным наследием захваченных ими земель. Следовательно, необходимо спасти христиан от ига этих варваров, изгнать турок из Европы” (Кари Вибаден). И как решение этой проблемы "немедленно оккупировать империю и разделить ее территорию между собой”. Это означало, что "единственно возможное решение Восточного вопроса — это ликвидация Турции как государства”, "лишение турок всякой собственности”. Важно не то, что турок постоянно оскорбляли и унижали, а то, что сами турки знали об этом. Руководители государства и интеллигенция были знакомы с оценкой, данной им на Западе, и в своих действиях исходили из этого фактора. Тогдашний премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж в одном из своих выступлений в 1914 г. охарактеризовал турок как "раковую опухоль на теле человечества, гастрит на плохо управляемых ими территориях. Возможная победа турок будет означать перенос знамени грабежа, зверств и убийств из Азии в Европу”. В другой речи, произнесенной 29 июня 1917 г., к концу войны, он утверждал, что "турки превратили колыбель древнейшей цивилизации, Месопотамию, в пустыню, а Армению — в скотобойню”. "Для того чтобы доказать Европе, что мы не варвары, надо воевать”. Эта логика была присуща еще лидерам иттихадистского движения. В связи с оккупацией Ливии итальянцами Энвер-паша собрал членов центрального комитета партии "Единение и прогресс” и перед ними выступил со следующей речью: "Мы должны поступить так, чтобы цивилизованная Европа поняла, что мы не варвары и достойны уважения... Именно поэтому мы должны воевать. Либо победа будет за нами, либо умрем с честью”. Существование на Западе подобных суждений о нас породило мнение, что мы стали козлами отпущения, и весь мир ополчился против нас, поступая с нами несправедливо, в нашем сознании крепко засела мысль о том, что "нас несправедливо оскорбляют”, "никто нас не любит”. ХРИСТИАНЕ — ИСТОЧНИК ТУРЕЦКИХ КОМПЛЕКСОВ Христианские меньшинства, в том числе и под влиянием Французской буржуазной революции, приступили к национально-освободительной борьбе и один за другим отторглись от империи. Эти отторжения были оценены господствующей нацией как "предательство” по отношению к ней. В этом не последнюю роль сыграл характер распада империи: борьба христианских меньшинств за независимость очень скоро приняла характер столкновений на религиозной почве. И, как правило, их восстания против османского государства приводили к взаимным кровавым побоищам между различными этническими и религиозными группами. Тот факт, что национальные меньшинства благодаря поддержке великих держав и капитуляциям приобрели ряд привилегий, которых были лишены мусульмане, и при помощи своих покровителей добивались все новых привилегий, пробудил глубокую ненависть мусульман к христианам. Хотя чувство ненависти достигло предела после провозглашения принципа равенства всех подданных. "Приравнивание прав христиан к мусульманским глубоко оскорбило религиозные чувства мусульман”. Об этом событии историк Джевдет-паша писал: "Согласно высочайшему указу, отныне христианские подданные уравнивались в правах с мусульманами. Последние этот указ встретили в штыки...” Итак, мусульмане, до сих пор смотревшие на христиан свысока, начали терять свою главенствующую роль в османском обществе. Это выражалось в первую очередь в том, что империалистические державы приобрели ряд привилегий не только в свою пользу, но и в пользу христианских меньшинств. Иностранные посольства и консульства превратились в своего рода государства в государстве. Благодаря усилиям консулов христианские подданные султана тоже стали пользоваться привилегиями, полученными гражданами их стран на основе капитуляций. Бывало, им вручали паспорта своих стран. Такие люди налогов не платили, были неподсудны турецким судам, что способствовало образованию экономически более благополучного христианского меньшинства. С точки зрения возрастающей вражды было не важно, что эти люди составляли лишь незначительную часть христианского населения. В потере господствующего положения мусульманского и турецкого населения немаловажную роль сыграла также их жизненная философия. Речь идет о явлении, аналогичном антисемитизму на Западе. Для турецко-мусульманского населения империи идеальным социальным статусом была служба в армии или в бюрократическом аппарате. Они в течение веков с мечом в руках завоевывали новые страны и управляли государством. Всю свою историю они пренебрегали торговлей и ремеслами. "Торгово-финансовые занятия считались непрестижными, и любой стамбульский парень подобные занятия считал ниже своего достоинства. По этой причине торговое училище, открытое в 1882 г. в Стамбуле, вынуждено было закрыть свои двери из-за отсутствия желающих учиться. В результате эти профессии стали монополией христианских меньшинств, перед которыми двери государственных и военных учреждений были наглухо закрыты. Мусульмане выступали против равноправия всех подданных еще потому, что не желали допустить последних в управленческие структуры. Как заметил Юсуф Акчура, против равноправия христиан с мусульманами выступали особенно турки-османы. Ведь этим юридически был бы положен конец их шестисотлетнему господству. И вследствие этого им пришлось бы заниматься презираемыми им торговлей и ремеслами. Росту антихристианских настроений способствовало еще то обстоятельство, что христиане в армии не служили и не принимали участия в войнах, пожиравших мусульманское население. Подытоживая, мы приходим к выводу, что ненависть мусульман к христианам питалась следующими факторами: считавшиеся еше вчера гражданами второго сорта христиане, хоть и декларативно, были уравнены с ними в правах; воспользовавшись покровительством иностранных государств, они приобретали определенные привилегии; имели возможность улучшить свое экономическое положение; были освобождены от службы в армии, и вся тяжесть военных потерь легла на плечи мусульман. Эту ненависть наглядно демонстрирует статья, опубликованная в конце XIX века в одной из ежедневных газет. В ней автор пишет: "Их (турок) убивают на Крите, режут в Сисаме, уничтожают в Румелии, в Йемене, Хавране, топят в Басре. Ведь туда не посылают греков, армян, болгар, молдаван, евреев, арабов и албанцев. Те сидят себе в уютных домах и палатках, занимаются своим делом, богатеют, женятся, размножаются. А как же! Нельзя ведь их злить, обижать, утомлять их нежные тела в военных походах. А то вдруг они не воспримут идеи паносманизма. Мы должны были им угодить, чтобы они сделали одолжение и остались османцами”. Когда на мусульман оказывали давление, они не могли найти защиту ни у консулов, ни у государств. Сэр Генри Бульвер, находившийся в 1860-х гг. с дипломатической миссией в Стамбуле, писал: "Турки, принадлежащие к низшим сословиям, от некомпетентности провинциальных чиновников страдают больше, чем христиане. Перед своими угнетателями они абсолютно беззащитны, тогда как христиане хотя бы пользуются покровительством агентов иностранных держав”. "В донесении английского агента, посланного из Измира, особо подчеркивалось, что турецкий крестьянин находится под еще большим нажимом, чем христианский”. О том же пишет в своем донесении германский консул в Трабзоне: "Если говорить о беззакониях, то положение турок хуже христиан. Последние пользуются покровительством греческого или русского консула, тогда как первым не к кому обратиться за юридической помощью”. Это обстоятельство козырной картой использовали сначала новые османы, а затем и иттихадисты. Под лозунгами зашиты прав мусульманского населения они внедряли явно расистскую идеологию, способствовав тем самым созданию антихристианской атмосферы. Естественным следствием враждебного отношения к меньшинствам стала нетерпимость к их демократическим требованиям. В этом отношении в подходах правительства и оппозиции не было существенных различий, чему наглядным примером служит личность Митхад-паши. Он был реформатором, крупным государственным деятелем, на которого оппозиция возлагала большие надежды. Даже в наши дни многие социалисты продолжают считать Митхад-пашу крупнейшим деятелем турецкого просветительского движения. Однако в его лице мы видим демократизм лишь в отношении к турецкой оппозиции. В Болгарии его прозвали "палачом болгар” за его позицию при подавлении восстания 1867 года. Паша с такой жестокостью подавил восстание и казнил болгарских крестьян, что даже историк Лютфи-эфенди, говоря об этих событиях, употребляет выражение "устроил бойню”. По его мнению, своей жестокостью Митхад-паша способствовал усилению освободительного движения болгар. Позиция Митхад-паши в национальном вопросе является почти что продолжением позиции новых османов. Весьма отрицательным было отношение к меньшинствам и младотурок. В их глазах меньшинства были той потенциальной угрозой, которая расчленяла империю. В своих воспоминаниях Ибрахим Темо сетует на то, что "Ахмед Риза никак не хотел понять, что, "если им не предоставить ряд привилегий, вряд ли меньшинства будут верны государству”. "Автономия — это предательство родины, — говорил Ахмед Риза, — это расчленение империи... Наши христианские подданные станут османцами”. Вот почему младотурки, признававшие в своих публикациях факты попрания прав христиан, гневно осуждали их национальную борьбу. Их обвиняли в том, что своими действиями они способствовали вмешательству иностранных держав во внутренние дела империи и становились разменной монетой в их играх. В одном из номеров газеты "Мешверет” от 1902 г. о целях организаций национальных меньшинств говорилось: "Революционные комитеты армян и македонцев всегда признавали, что целью восстаний в Турции является привлечение внимания и вмешательства Европы”. В связи с чем нельзя было оставлять без ответа их деятельность, направленную на "расчленение родины” и ее "уничтожение”. В разные времена младотурки сотрудничали с организациями национальных меньшинств, договаривались с ними о совместных действиях, но здание этого сотрудничества было построено на ненависти и злобе. Поэтому оно очень скоро рухнуло, уступив место неприкрытой вражде. ИСЛАМСКИЙ ШОВИНИЗМ КАК ПАНАЦЕЯ В результате на свет появился "исламский шовинизм”, не признающий равноправия или превосходства христиан. Это явление достаточно хорошо прослеживается в литературе конца XIX века, в которой подданные греческой, армянской и еврейской национальности представлены в основном женщинами легкого поведения, врачами-мошенниками, официантами, кучерами, слугами и т. п. Казалось, за потерю статуса привилегированного народа турки-мусульмане мстили христианам в литературных произведениях. Положение нисколько не изменилось и в современной литературе. Например, подход к этой теме не так уж отличается и в произведениях, почитаемых социалистами. В Европе левые и коммунисты создавали образ еврея — буржуя и банкира, косвенно способствуя распространению антисемитизма, а у нас искусственно создавался определенный стереотип христианина. Во всех теоретических работах, посвященных превращению Турции в колонию или полуколонию империалистических держав, христианские меньшинства представлены как компрадоры и агенты империализма. В трудах авторов левого толка можно найти сотни примеров сказанному. По мнению Догана Авджиоглу, османские правители стремились превратить христиан в самых привилегированных подданных. "Армянские и греческие компрадоры выступали в качестве комиссионеров западного капитализма”. Таким образом, представители этнической религиозной общины приравнивались к социальному классу, ставился знак равенства между христианином и буржуа, делалась попытка придать классовое содержание антихристианским взглядам. Словом, в глазах турецких левых христианские подданные были не просто могильщиками целостности Османской империи, но еще и осмеливались ставить под сомнение господствующее положение турок и зариться на власть. Естественно, мусульмане не могли "мирно” уступить свои позиции. В истории довольно редки примеры, когда держащие власть добровольно уступают ее своим соперникам. Обычно же, когда они убеждены в потенциальной силе противника и чувствуют, что их власть находится под угрозой, то бывают опаснее диких зверей. Подобное развитие событий заставляет людей прибегнуть к насилию. Так было в прошлом, так есть и сегодня. Здесь кроется одна из главных причин войн. Потеря нашего превосходства над "продавцами молока — болгарами, пастухами-сербами и трактирщиками-греками так задела нашу гордость, что стало ясно — пахнет кровью.” Зия-паша также считал, что в практическом осуществлении принципа равноправия христиане оставили далеко позади мусульман, которые не собирались с этим мириться. "До сих пор мусульмане терпели, но это (принцип равноправия) стало последней каплей, переполнившей чашу. Придет день — наше терпение лопнет”. В своих суждениях еще дальше пошел Али Суави: "Мусульмане никоим образом не могут согласиться, чтобы их вчерашние пленники (христиане) взяли верх над ними. Они пойдут на все, чтобы не допустить этого, прольют реки крови”. На самом деле так и случилось. В течение всего XIX века происходили восстания мусульман, протестовавших против потери своего господства. Подобные выступления произошли в 1844 г. в Ливане и Сирии. Одной из причин сербского восстания 1856-61 гг. явилась непримиримость мусульман с потерей своего господства над сербским населением. Аккерманский мирный договор 1826 года и Адрианопольский мирный договор 1828 г. предусматривали продажу сербам земель турецких крестьян и их эмиграцию из Сербии. Но большинство турок отказывались покидать свои земли. Им очень трудно было привыкнуть к мысли, что за один день они перестали быть хозяевами Сербии и впредь должны были подчиняться вчерашним своим подчиненным. Наоборот, сербы благодаря полученным привилегиям постепенно приобретали национальное сознание и пресекали попытки обращения с ними по-старому... Изменения, произошедшие в психологии турок и сербов, приводили к кровавым столкновениям между ними. В армянских погромах тоже не последнюю роль сыграла потеря господства турок над ними. В ряде произведений антиармянского направления действия турок представляются как "естественная и понятная реакция мусульман”. Мусульмане вилайета Ван никак не могли смириться с той перспективой, что армяне, которые столетиями подчинялись им, станут управлять или командовать ими, по крайней мере при жизни их поколения. ------------------------------------------------------------- Сдвиг, произошедший в сознании некоторой части турецкого общества в отношении армян и армянского вопроса, очевидно, не случаен. Кроме веяния времени в этом немалую роль сыграли немногочисленные общественные деятели Турции, не испугавшиеся сказать слово правды об истории собственной страны. Среди них прежде всего надо отметить писателя и исследователя Танера АКЧАМА. Получив университетское образование, он стал редактором журнала "Девримджи генчлик” ("Революционная молодежь”). Вскоре его обвинили в пропаганде коммунистических и прокурдских идей и осудили в 1977-м на 9 лет лишения свободы. В том же году он совершил побег из Центральной тюрьмы строгого режима. При попытке нелегального въезда в Германию был задержан и водворен ненадолго в Мюнхенскую тюрьму. С 1978 года Акчам живет в Германии со статусом политического беженца. Работает в Гамбургском институте социальных исследований. В сфере научных интересов Т. Акчама большое место занимает история армян Турции. Его перу принадлежит книга "Турецкое национальное "Я” и Армянский вопрос”, а также множество статей и исследований на эту тему. Благодаря этим трудам он стал персоной нон грата на родине. Что неудивительно, уж слишком методично и ощутимо он долбит официальную историю Турции, вплоть до признания геноцида армян. Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН

-

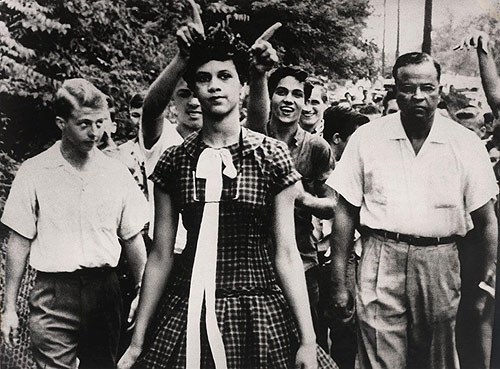

Ничего особенного... Фотография сделана в сентябре 1956 года американцем Дугласом Мартином. Под ней подпись: "Доротти Каунтс, одна из первых чернокожих студенток, идет в колледж". Снимок включен в сто лучших фотографий ХХ века, составивших цикл "Очень страшно, но смотреть надо". Запомним время события и пойдем дальше. "В Раменском районе Московской области убиты местная жительница пятидесяти лет и ее двенадцатилетний сын — уроженцы Армении. Оба скончались от множественных проникающих ножевых ранений", — сообщает "Интерфакс". Информация вышла в феврале текущего года и относится к тем, которые могли бы составить ряд "Очень страшно, но читать надо". Что между этими фактами общего? И там и здесь перед вами обыкновенный расизм. В чем отличие? Отличие первое и главное: во втором случае, т. е. в случае с убийством армянской матери с сыном, страшно уже не становится — убили, ну и убили, что такого? Обыкновенное привыкание. Из делового разговора в одной из строительных компаний: — Объект сдаем в субботу. Чем стены от рекламы чистить будем? — Таджиками. Таджики с некоторых пор и для некоторых больше что-то чистящее и моющее, чем нация. Всмотритесь в фотографию еще раз. Эскортирующие черную Доротти белые ублюдки один к одному доморощенные скинхеды, разве что не с бритыми по сегодняшней моде головами. Такие забили бы не раздумывая. Но боятся. Строить за спиной девушки рожи еще себе позволяют, вот и строят, но линчевать уже нет, потому воздерживаются. Эти человекоподобные совсем недавно подтягивались на сборища в черных балахонах, колпаках с прорезью для глаз, жгли костры, совершали ритуальные танцы. Сегодня для Америки это история, грязная и позорная. Однако то, от чего Америка начала отмываться с сентября 1956 года и сегодня, можно сказать, уже очистилась, в современной Москве — как "ничего особенного..." Строка из объявлений на улицах столицы: "Русская семья снимет квартиру..." Деталь из прикида скинхедов: белые шнурки на ботинках как знак чести, доблести и геройства: носитель шнурков убил по меньшей мере одного неславянина! Резюме из сказанного: национализм без отпора превращается в разъедающую обыденность, тем более когда вместо борьбы с сыростью борются с плесенью. Да и то спустя рукава. И снова к фотографии. Она сделана пятьдесят три года тому назад. Пять лет спустя на белый свет явился Барак Обама. В 2009 он стал президентом Соединенных Штатов. По опросам службы "Harris" сегодня в своей стране Обама популярнее Иисуса Христа. Напоминаем еще раз: президент Америки — черный. Девушка на фотографии — тоже. Вот и вся история. Кажется, есть над чем подумать. Сергей БАБЛУМЯН Межев (Франция) - Москва

-

Ватикан возлюбил курдов Активность вокруг будущего независимого, но пока Иракского Курдистана не снижается. Визит министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, как и следовало ожидать, еще более стимулировал процесс "ползучей легитимизации" автономного образования. Все сказанное позволяет предположить, что провозглашение курдской независимости в Ираке — неизбежность и вопрос тут лишь во времени. Для легитимизации Косово понадобилось 9 лет фактической оккупации части сербской территории. Вряд ли процесс международно-правовой легитимизации Курдистана продлится дольше. По словам главы немецкого МИД, он "был удивлен развитием, осуществленным в Курдистане, и почувствовал большую разницу между Курдистаном и остальными частями Ирака". По его мнению, безопасность, установленная курдами в этом регионе, позитивно повлияла и на окружающие районы страны. Напомним, что в ходе своей поездки в Курдистан Ф.-В. Штайнмайер встретился с руководством региона и открыл германское консульство в Эрбиле. Согласимся, что Берлин вряд ли стал бы расточать аналогичные комплименты властям НКР или Абхазии, которые сделали несравненно больше для укрепления безопасности в своих регионах. Потому что с Ираком у Запада связаны другие планы. В тот же день президенту Курдистана Масуду Барзани позвонила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Много ли примеров в мировой истории, когда ведущие политики великих держав лично беседуют с руководителями отдельных регионов какой-либо страны? Трудно представить, что г-жа Клинтон позволит себе иметь дружественную беседу с не менее автономной, чем Иракский Курдистан, очень своеобразной и совершенно не испанской по языку и культуре баскской провинцией Испании (Эускади)? А ведь баски борются за независимость уже в течение трех веков, но никого это не волнует... Сразу после беседы с американским госсекретарем Барзани срочно направился в Рим, где в Ватикане его принял лично Папа Римский Бенедикт XVI. Это очень важный признак, мнение Ватикана в решении вопросов мировой политики крайне существенно. Вот пример: только сейчас выясняется, что, прежде чем Америкой и ЕС был подготовлен акт сецессии сербского края Косово и Метохия, практически все албанские лидеры, начиная с Фатмира Сейдию и Хашима Тачи, побывали в Ватикане и были приняты Бенедиктом XVI. Злые языки поговаривают, что понтифик пообещал албанцам способствовать признанию их независимости в обмен на постепенную католицизацию косовских албанцев-мусульман. Это скорее всего не так, но факт остается фактом — албанцы прошли важнейший "экзамен" в Ватикане. А теперь вот настала очередь курдов. Мустафа Барзани пригласил понтифика в Курдистан. Любопытно, что в этой встрече участвовал видный представитель христианской общины Курдистана, бывший министр финансов автономии, наш соотечественник Саркис Агаджан. Итак, процесс "вестернизации" Курдистана набирает обороты. Не случайно в Ватикан решили взять видного христианина-католика — показывают "товар лицом", демонстрируют толерантность курдского руководства к конфессиональным и национальным меньшинствам, прекрасно понимая, как это важно для Запада. В принципе, это достойно похвалы. Но при всем том реальная борьба за будущую независимость Курдистана еще впереди. Об этом, кстати, прекрасно осведомлены в самом Ираке. Суннитские арабские политики страны бьют в набат, пытаясь добиться, чтобы Запад начал прислушиваться к ним и очнулся от очередной эйфории, вызванной легендарными успехами курдов в сфере региональной безопасности. "Если американцы уйдут из Ирака, его захватит Иран", — заявил глава суннитского "Фронта согласия" Аднан Длейми. Он назвал "опасным" заявление президента США Барака Обамы о скором выводе американских войск из Ирака: это, по его словам, создаст вакуум силы, который быстро заполнит Иран. Суннитский лидер попросил, чтобы Обама выводил войска без спешки. С другой стороны, турецкие собратья иракских курдов уже и не скрывают, насколько они заинтересованы в скорейшем провозглашении независимого курдского очага в Передней Азии. Не случайно сразу после контактов М. Барзани с представителями Запада в парламенте Турции депутат от курдонаселенного Диярбекира (бывший Тигранакерт) от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Абдурахман Курт заявил, что необходимо вынудить турецкое государство признать идентичность и культуру курдов. "Мы требуем справедливости и равных прав с турками". Он напомнил, что и глава партии Реджеп Эрдоган признал, что так называемая "проблема юго-востока" — это курдская национальная проблема. Сергей ШАКАРЯНЦ

-

И КРАСОК ЗВУЧНЫЕ СТУПЕНИ... К 130-летию со дня рождения и 50-летию со дня смерти Ваграма Гайфеджяна 5 февраля (по старому стилю) 1917 года в просторных залах нового магазина стекла, принадлежавшего армянскому Торговому дому братьев Милловых на Головинском проспекте в Тифлисе, торжественно открылась Первая выставка Союза художников армян. Зал благоухал изысканными цветами, играл струнный квартет... Небывалое для Тифлиса явление. В экспозиции было представлено 350 произведений 50 армянских художников и архитекторов из Тифлиса, Москвы, Петрограда, Парижа, Лондона, Ахалциха, Нахичевани-на-Дону, Эчмиадзина. За 28 дней выставку посетили 15 тысяч человек, были сделаны приобретения на 18 тысяч рублей - сумму по тем временам очень значительную. В культурной жизни Тифлиса выставка стала событием чрезвычайным... Как ни замечательны были имена участников и подбор произведений, тем не менее для маэстро Ерванда Кочара (в ту пору начинающего художника), не раз делившегося воспоминаниями об этой уникальной выставке, наиболее ярким и неизгладимым впечатлением осталось знакомство с творчеством Ваграма Гайфеджяна, в первую очередь с его картиной "Сирень", которая, по словам Кочара, произвела подлинный фурор. "Помню, - рассказывал Кочар, - как Егише Татевосян (председатель Союза художников-армян. - Э. Г.) в неповторимом длиннополом пальто, постукивая своей не менее оригинальной тростью, стремительно, взволнованно переходил из зала в зал(...) и благовестником, первооткрывателем радостно сообщал каждому встречному о чуде явления "Сирени" в армянском искусстве". Многие десятилетия "Сирень" оставалась своеобразным брендом не только для понятия "Гайфеджян - художник", но и для понятия "армянский импрессионизм". Вошедшая в постоянную экспозицию художественного отдела Государственного музея Армении (ныне Национальной галереи) почти с самого начала его основания в 1922 году, она стала одним из центров особого внимания всех посетителей музея. До той поры, когда импрессионизм как художественное направление еще не стал жестко осуждаться советской властью и обслуживающей ее критикой как пережиток буржуазного индивидуализма, враждебный пролетарской идеологии, и принадлежность к импрессионизму еще не считалась свидетельством политической неблагонадежности художника, приезжавшим в Эривань высоким гостям, которых знакомили с достопримечательностями столицы Армении и с ее государственным музеем, всегда с гордостью указывали на эту картину. "Художник нам изобразил Глубокий обморок сирени И красок звучные ступени На холст как струпья положил..." - писал Осип Мандельштам в стихотворении "Импрессионизм", несомненно, примыкающем к его поэтическому циклу "Армения". Любопытно, что, несмотря на гонения, которым подвергался "формализм" Гайфеджяна-живописца, "Сирень" тем не менее не была изъята из экспозиции музея, как это произошло с целым рядом произведений авангардистского толка других художников. И, по словам ученика Гайфеджяна, художника и искусствоведа Николая Котанджяна, для целого ряда поколений начинающих армянских живописцев свобода и экспрессия живописного воплощения, красота цветовой гармонии, поразительная живость красочной фактуры этой картины были одним из тех уроков, по которым они познавали Великое искусство живописи. Посмертная заметка о Гайфеджяне в 1960 году была так и озаглавлена - "...Его волшебная "Сирень"... Председатель Союза художников Рубен Парсамян писал в ней: "За несколько дней до смерти он просил принести ему цветы сирени... Была осень, шумел ветер, пусты сады... А нам улыбается его волшебная "Сирень", всегда ароматная, всегда чарующая, напоенная любовью к человеку, природе, жизни". Ваграм Гайфеджян родился в 1879 году в семье известного священника и учителя армянского языка и литературы в Ахалцихе - небольшом городке Тифлисской губернии России, центре одной из крупных армянских общин за пределами Армении. На склоне лет художник вспоминал, как в 7-летнем возврате, когда он впервые увидел портрет мужчины, написанный углем его родственником - учеником Комитаса, композитором, хормейстером, учителем пения Погосом Тер-Карапетяном, внутренняя дрожь и беспредельное желание рисовать охватили его. Он вырвал из подвернувшегося под руку журнала "Базмавеп" фотографию просветителя, педагога и публициста Степаноса Назаряна и на стекле окна скопировал с нее около 50 портретов. С тех пор рисование стало страстью Ваграма. Чарующая природа родного края, рассказы матери в таинственном свете лампады, чтение армянских книг из богатой библиотеки Тер-Мкртича, в которой были и рукописи с миниатюрами, - все будило воображение и поощряло к творчеству. В 1891 году Гайфеджяна принимают пансионером на гимназическое отделение Лазаревского института восточных языков в Москве, где его склонность к искусству становится еще более очевидной. Вместе с Сергеем Судейкиным и Георгием Якуловым - в будущем выдающимися живописцами и театральными художниками - он посещает художественный кружок института, руководимый прекрасным учителем рисования И. Бурмистровым, вместе с Вааном Теряном издает ежемесячную рукописную ученическую газету, берет частные уроки рисования у художника-передвижника Н. Богатова, оформляет спектакли, ставившиеся силами драматического кружка на сцене студенческого театра, для которого пишет и занавес с видом Арарата, на фоне которого мерно тянулся караван верблюдов. Однажды перед очередным спектаклем, в котором Гайфеджяну принадлежало общее оформление, руководство института пригласило оценить готовую работу и дать при надобности нужный совет художника Вардгеса Суренянца. Он пришел с именин сестры и был в приподнято-игривом расположении духа. Когда ему представили Ваграма, он удивленно окинул взглядом его опрятный вид и воскликнул: "Разве ты художник! Позволь я окрещу тебя им и покажу, каким должны быть художники". С этими словами он обмакнул кисть в ведро с краской и весело брызнул ею на одежду Ваграма. Правда, потом сконфуженно просил извинить его. Но Ваграм был горд таким крещением, полученным от знаменитого художника, к тому же его земляка и тоже сына священника. Как показало время, это крещение оказалось счастливым. Параллельно с учебой в художественном училище, следуя воле отца, Гайфеджян учится в университете, сначала на медицинском, затем на юридическом факультетах. Но, говоря словами Кочара, никакие институты и университеты не спасли Гайфеджяна от музы искусства, которая крепко держала его за шиворот. По окончании университета Гайфеджян с головой окунается в творчество. Участвует на художественных выставках. Совершенствуя мастерство живописца, копирует в музеях произведения западноевропейских и русских художников, марины Айвазовского. Работает декоратором в императорском Большом театре в мастерской своего любимого учителя Константина Коровина. В конце 1911 года в возрасте 32-х лет Гайфеджян покидает Москву и возвращается на родину, в Ахалцих. "В то время это был маленький городишко с 15-20 тысячами жителей вдали от железных дорог - без электричества, радио, культурных учреждений. В такую-то глухомань и приехал Ваграм Никитич. Он, как светлый луч во тьме, светил не только мне, но и многим другим. Дом Ваграма Никитича стал для меня очагом культуры, музеем, школой, а Ваграм Никитич - моим Великим учителем", - вспоминает художник Леткар, его ученик и внучатый племянник. Между тем именно в силу географической отдаленности от магистральных путей цивилизации Ахалцих обладал неоценимыми для художника достоинствами. Постоянное общение с благословенной ахалцихской природой, нетронутой рукой человека, неторопливые, размеренные ритмы патриархального быта, добросердечность и радушие окружающих людей - все способствовало самоуглубленному творчеству. Ахалцих стал для Гайфеджяна тем "раем", который искали Поль Гоген на островах Океании, Павел Кузнецов - в киргизских степях, Мартирос Сарьян - на Ближнем Востоке. Не случайно последующие десять лет, прожитые художником на своей малой родине, оказались для него наиболее плодотворными. Этому способствовало и возникновение глубокого чувства любви к женщине, с которой он познакомился вскоре после своего переезда в Ахалцих во время работы на пленэре в курортном Абастумане. Берта Камю была художницей, приехавшей из Парижа подлечить слабые легкие в девственных хвойных лесах абастуманского высокогорья. А спустя короткое время изящная француженка стала невесткой в доме армянского священника. Увы, брак оказался коротким. Уехав летом 1914 года навестить родных, Берта уже не смогла возвратиться: бойня Первой мировой войны и последовавшие революционные катаклизмы в России трагически разлучили супругов. Как позднее стало известно Гайфеджяну, в память о нем Берта взяла на воспитание армянскую девочку-беженку... Гайфеджян женится вторично только спустя пятнадцать лет. В тайниках своей души чувство нерастраченной любви к Берте он хранил всю жизнь. Когда по приглашению наркома просвещения Армении А. Мравяна возглавить Эриваньское художественное училище и преподавать в нем осенью 1924 года Гайфеджян переехал в Эривань, он был полон самых радужных надежд и планов. Окрыленные восстановлением государственности на оставшемся небольшом клочке исторической Родины, в столицу возрождающейся Армении стекались в то время рассеянные по всему миру многие крупные деятели нашей культуры: художники и архитекторы, ученые и писатели, музыканты и артисты. Их воодушевляла возможность послужить своими знаниями и опытом созиданию новой армянской культуры. Хотя трагические события последующих 30-х годов коснулись Гайфеджяна и прямо, и косвенно, он сумел выстоять на крутых поворотах жизни... С годами пейзаж почти целиком оказывается для художника тем жанром, в котором ему удалось наиболее полно выразить себя. Написанные им пейзажи - это раздумья о себе, о людях, о жизни, о мире. Гайфеджян как-то особенно восприимчив был к самым интимным мотивам природы и с безупречным мастерством одухотворил их в своем искусстве высокой поэзией, которой до краев был полон родник его души. Прозрачная чистота его лирики, ее тончайшая поэтичность и интонационное многообразие отводят Гайфеджяну совершенно особое место в армянском искусстве первой половины XX столетия. Сила его личности сказалась не только в том, что времени оказалось неподвластно сломить стержневое начало его искусства. Немало мужественной изобретательности он проявляет в своей педагогической деятельности (которой во многом обязан расцвет армянского изобразительного искусства 1940-1960-хх годов), когда с риском оказаться в местах не столь отдаленных (и это в лучшем случае) он находил всевозможные способы знакомить своих учеников с теми громадными сдвигами, которые происходили в недрах европейского художественного мира, отгороженного от Страны советов железным занавесом. ...Чрезвычайно интересно однажды высказанное мнение Гайфеджяна о себе: "Мне кажется, некогда, в той, предыдущей своей жизни, я был римским воином". Очевидно, он имел в виду ту стойкость и отвагу, с которыми ему удалось пройти через горнило выпавших на его долю жизненных испытаний. Элен ГАЙФЕДЖЯН

-

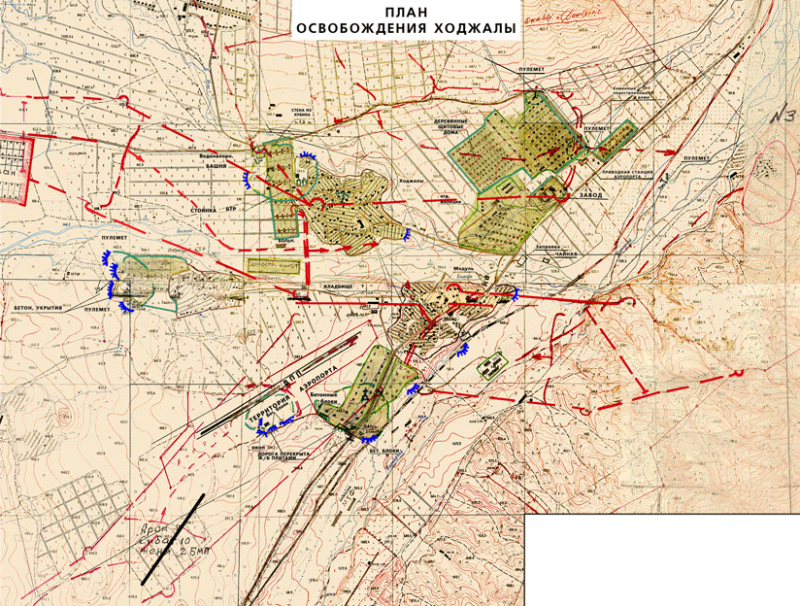

Марина ГРИГОРЯН ФЕВРАЛЬ-92, ХОДЖАЛУ: ЕЩЕ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА Ровно год назад, в очередную годовщину "сумгаита", был обнародован указ Гейдара Алиева о признании 31 марта днем "геноцида азербайджанского народа" со стороны армян в 1918 г. в Баку. В конце февраля нынешнего года появилось сообщение о том, что Азербайджан собирается обратиться в Международный Гаагский суд с документами, обвиняющими Армению в "массовом уничтожении азербайджанского населения" в феврале 1992 г. в Ходжалу. Последовательность, целеустремленность и упорство азербайджанских стратегов не может не вызывать восхищения. Одновременно - в этой последовательности и тщательной продуманности стратегических целей - ответ на возможный вопрос: "Почему сейчас, спустя 7 лет, вновь поднимается вопрос о событиях в Ходжалу, о которых в свое время было сказано более чем достаточно?" Наоборот, очевидность вины самой азербайджанской стороны казалась вполне убедительной. Но, когда речь идет о стратегии, азербайджанские политики руководствуются одним критерием - эффективностью, выказывая себя достойными учениками турок. Цель - представить армян палачами Армяне последовательно обвиняют Турцию в Геноциде начала века и снискали себе устойчивый имидж народа-жертвы. В ответ Турция не просто категорически отвергает факт Геноцида, но и обвиняет самих армян в организации резни и самих себя, и турок. В ходе следующего - уже к концу века - этапа геноцида армян применяется та же тактика: вспомним обвинения в том, что армяне "сами организовали "сумгаит". Разве не ложатся абсолютно логично в эту цель и прошлогодний указ Алиева, и намерение обратиться в Международный суд? Цель поставлена - представить армян в образе палачей, организаторов и исполнителей "геноцида", а для ее достижения все средства хороши. Ради этого, право же, стоит заняться имиджмейкерством в отношении армян! Да и время подходящее: маятник карабахского процесса того и гляди может качнуться в армянскую сторону - надо, значит, нанести превентивный удар. События 1918 г. в Баку (как могли составляющие в городе меньшинство армяне организовать "геноцид" азербайджанцев?), как и 92 г. в Ходжалу, ставшие сами по себе следствием политической борьбы и нечистоплотных интриг, продолжают использоваться и сегодня в качестве таковых. Мартовская трагедия более чем 70-летней давности в Баку, унесшая жизни 5248 армян, не говоря о десятках тысяч беженцев, заложников, без вести пропавших, искалеченных и изувеченных, - тема отдельного исторического экскурса. Но Ходжалу - это наши дни, и все еще свежо в памяти, так что восстановить истину очень легко, хотя попытки азербайджанцев грубого ее искажения рассчитаны прежде всего на забвение. Тени гуманитарного коридора С осени 91 г. началась война Азербайджана против населения Нагорного Карабаха. Надо ли напоминать о кошмарной зиме 91-92 гг., пережитой карабахцами под непрерывными обстрелами, в условиях голода, холода, мрака и постоянной опасности? Надо ли говорить о том, что единственным выходом для армян Карабаха стала самооборона? Ходжалу явилось лишь очередной военной операцией, хотя отнюдь не рядовой: здесь находился единственный в Карабахе аэропорт, кроме того, наряду с Шуши и Агдамом этот городок был превращен в мощную крепость, начиненную боеприпасами и военной техникой. Вооруженные силы Карабаха, тогда еще только формировавшиеся, действовали в полном соответствии с цивилизованными методами ведения боевых действий (если здесь вообще приемлемо это слово): они заранее предупредили о готовящейся военной операции и предоставили так называемый гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. Согласно тем же канонам, карабахцы отключили накануне газ и свет в Ходжалу. Операция началась в ночь с 25 на 26 февраля... Развернутая потом мощная пропагандистская кампания о "массовом уничтожении мирного населения армянскими боевиками" сопровождалась показом леденящих душу кадров с изувеченными трупами. Азербайджанские газеты трубили о мести армян за "сумгаит". Однако почти сразу возникли вопросы. Свидетель обвинения убит близ Агдама Первой засомневалась чешская журналистка Яна МАЗАЛОВА, оказавшаяся в обеих группах представителей иностранных СМИ, которым в разное время демонстрировали трупы. Мазалова заметила существенную разницу между состоянием тел сразу после событий - без признаков изуверства, и спустя пару дней, когда тела были тщательно "подготовлены" к съемкам. Журналистка тогда публично высказала свои сомнения, потом уже подтвержденные экспертизой. И если свидетельства Яны Мазаловой общеизвестны, то вот факт, который менее известен, но столь же красноречив. Азербайджанский независимый оператор Чингиз МУСТАФАЕВ дважды производил видеосъемку: 28 февраля и 2 марта 1992 г. Из кадров явствует, что ко времени второй съемки некоторые трупы были осквернены. Причем это происходило на территории, полностью контролируемой Народным фронтом (а не властями Азербайджана, что очень важно) до лета 92 г. Засомневавшись, Мустафаев начал свое независимое журналистское расследование. Однако после первого сообщения в московское агентство "Д-пресс" о возможной причастности азербайджанской стороны к преступлению против мирных жителей Ходжалу оператор был убит близ Агдама при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Что же произошло в Ходжалу в действительности? Ответ однозначен: преступление против собственного народа, приведшее к трагической смерти мирных жителей - наиболее беспомощных, не сумевших уйти из города. Об этом свидетельствует не только загадочная смерть азербайджанского журналиста, об этом свидетельствуют и противоречивость информации, распространявшейся в те дни из Баку, и сама внутриполитическая ситуация в этой стране, и взаимные обвинения азербайджанских политиков, каждый из которых говорил полуправду, составляя тем самым общую картину. Об этом, наконец, свидетельствуют сами оставшиеся в живых ходжалинцы. В предвыборной команде Эльчибея - 1915 человек К началу 92 г. в Азербайджане сложилась кризисная политическая ситуация: НФА, прославившийся к тому времени "героизмом" в организации и проведении армянских погромов, отчаянно рвался к власти. Здесь весьма уместно привести вызывающий содрогание факт, который, кажется, до сих пор нигде не упоминался: согласно документам, в предвыборную кампанию Эльчибея на президентских выборах было вовлечено ровно 1915 человек (а АОД, между прочим, мечтал о приходе к власти азербайджанских "демократов", с которыми твердо обещал договориться). Ситуация осложнилась тем, что на местах практически везде НФА овладел рычагами власти и во многом контролировал вооруженные силы. И лишь центральная власть оставалась недосягаемой: во главе республики стоял поддерживаемый Москвой А. Муталибов. Таким образом, обе стороны отчаянно нуждались в последнем, решающем ударе, чтобы разрешить ситуацию в свою пользу. Ходжалу подходил для этого как нельзя лучше, кровопролитие было необходимо обеим сторонам: НФА - чтобы обвинить власти в предательстве и свалить Муталибова, а последнему - как повод запросить помощи у Москвы и при ее поддержке силой задавить оппозицию. Свидетельства из пухлого досье Экс-президент МУТАЛИБОВ: "Я не думаю, что армяне, очень четко и со знанием дела относящиеся к подобным ситуациям, могли позволить азербайджанцам получить изобличающие их в фашистских действиях документы. Можно предположить, что кто-то был заинтересован в том, чтобы потом показать эти кадры на сессии и все сфокусировать на моей персоне". Указав, что армянская сторона оставила коридор для мирных жителей, Муталибов продолжает: "Зачем же им тогда стрелять? Тем более на территории, близкой к Агдаму, где к тому времени было достаточно сил, чтобы войти и помочь людям. Или просто договориться, что мирные люди уходят. Такая практика была все время" ("Независимая газета", 02.04.1992 г.). Член правления агдамского отделения НФА Рустам ГАДЖИЕВ: "Мы могли бы помочь ходжалинцам, были и силы, и возможности. Но руководители республики хотели показать народу, что у них силы нет, и снова призвать на помощь армию СНГ, подавив с ее помощью заодно и оппозицию" ("Известия", апрель 1992 г.). Мэр Ходжалу Эльман МАМЕДОВ: "После сообщения о готовящейся операции по взятию городка я попросил Агдам прислать вертолеты, чтобы вывезти стариков, женщин и детей. Нас заверили: завтра проведем операцию и прорвем блокаду. Помощь так и не пришла" ("Мегаполис-экспресс", №17, 1992 г.). Тамерлан КАРАЕВ, председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики: "Как только стало известно, что Ходжалу будут брать, я как председатель ВС обращался к президенту, к руководству МВД и просил принять необходимые меры. Каждые 2-3 часа меня уверяли, что вертолеты из Баку уже вылетели и вот-вот долетят до Агдама" ("Зеркало", 04.04.1992 г.). Можно привести еще очень много цитат, можно и нужно вспомнить статью Арифа Юнусова в "Мегаполис-экспресс", где более или менее объективно изложена канва событий, а главное - опубликована карта, где отмечен оставленный армянами "гуманитарный коридор". Но, суммируя, надо отметить два очень важных фактора, которые тогда подтверждались и самой азербайджанской стороной: во-первых, акция признавалась военной операцией в ходе продолжающихся боевых действий в Карабахе (употреблялся термин "взятие Ходжалу") и, во-вторых, Армения не упоминалась вообще, речь шла только о карабахских силах. Выражение "армянский экспедиционный корпус" появилось уже позднее, когда обвинения в адрес Армении как государства приобрели характер четкой и последовательной политики. Напомню: сегодня в ходжалинской трагедии обвиняется именно Армения. Наконец приведем, возможно, самое авторитетное и весомое мнение: сам Гейдар Алиевич АЛИЕВ лично признал, что в ходжалинских событиях виновато и "прежнее руководство" Азербайджана. Газетная площадь не позволяет привести и другие многочисленные факты и данные, к примеру, постоянные манипуляции с количеством убитых, порой в несколько раз превышающим все население Ходжалу. Поэтому обратимся к иным фактам, на сей раз касающимся армянской стороны. Ваан Папазян и др. То, что Азербайджан готовится сделать из Ходжалу большую и весьма серьезную акцию против Армении, было ясно еще летом 1993 г. Именно тогда Азербайджан представил в Комиссию по правам человека ООН документы с целью обвинить Армению в нарушении прав человека в Ходжалу. Армянский МИД ни тогда, ни после, несмотря на неоднократные требования и депутатов ВС, и экспертов, не занялся проблемой всерьез. В результате на февральской сессии комиссии в 1994 г. в Женеве в адрес РА прозвучали совершенно чудовищные обвинения, просто нагромождения лжи и фальши, не получившие практически никакого отпора со стороны армянской делегации. В ее состав входили двое, в том числе тогдашняя завотделом прав человека МИД РА, по некоторым сведениям, турецкая гражданка Соня БАКАР. Единственным "отпором" предпринятой азербайджанцами мощной атаки стал ее бессвязный лепет о блокаде и просьба о гуманитарной помощи. Армения была фактически занесена в "черный список" за нарушение прав человека... в Ходжалу. Однако МИД отнесся ко всему этому с олимпийским, если не сказать преступным, спокойствием. В ответ на запрос депутатов Ш. Кочаряна и С. Золяна тогдашний министр ИД В. Папазян прислал совершенно несуразный документ, не отвечающий ни на один конкретный вопрос, а всего лишь защищающий собственных сотрудников. На усмотрение дамы Обо всем этом, кстати, "ГА" подробно рассказал в материале "Министерство непонятных дел" (03.11.1994 г.). В статье была выражена тревога за состояние нашей дипломатии, провалившей одну важную проблему за другой, и задавался оказавшийся - увы! - пророческим вопрос: "Сколько их еще было и будет - таких "удач"? К сожалению, вопрос этот и сегодня все еще актуален, ибо поразительным образом обращение Азербайджана в Гаагский суд почему-то оказалось для МИД полной неожиданностью. Все прошедшие 4 года противная сторона вела активную работу как по сбору и подтасовке фактов по Ходжалу, так и по подготовке мирового общественного мнения. Не требовалось особого ума, чтобы понять, насколько это выгодно азербайджанскому руководству (любому) при четкой тенденции представлять Армению прежде всего перед собственным народом как источник и виновницу абсолютно всех своих бед. О пропагандистском и стратегическом значении вопроса уже говорилось в начале статьи. В результате возникает ряд вопросов: 1. Почему не было дано возможности ответить на обвинение Карабаху? Даже учитывая факт непризнанности НКР, можно было включить в делегацию РА ее представителя и дать ему возможность выступить. 2. Почему, даже дав вовлечь себя в эту процедуру, Армения не смогла дать адекватный ответ на совершенно очевидную ложь? Почему все было оставлено мадам Бакар (бывшая протеже Тер-Петросяна), абсолютно не владеющей материалом, да и не высказывающей особого желания дать достойный отпор (кстати, говорят, что эта дама и сегодня работает в Посольстве РА в Париже)? 3. Почему не были полноценно использованы предоставленные как комиссией ВС по Арцаху, так и карабахским экспертами материалы, где были даны исчерпывающие сведения об истинных событиях в Ходжалу? Ведь уже тогда четко говорилось о том, что Армения с полным основанием может обратиться в международные инстанции с требованием наказать азербайджанских политиков, виновных в преступлении против собственного народа. Даже 5% - это результат Увы, МИД занимался после женевского позора лишь стиркой собственного мундира, в то время как политика Азербайджана шла по наступательной. И в принципе не важно - выиграют они этот суд или нет, главное - вновь поднять вселенский шум, вновь привлечь внимание к "агрессии" Армении и "зверствам" армян, главное - обвинить РА в "геноциде". Нам это кажется абсурдным, не имеющим под собой никакой почвы, а значит - неэффективным, но опыт мировой истории и политическая конъюнктура свидетельствуют об ином. Очередной "залп" Азербайджана в сторону Армении может оказаться холостым на 95%, но остальные 5% - тоже результат для него, ибо залп этот - не первый и не последний. В результате - мы вновь должны оправдываться и отмываться за то, что не имеет к Армении никакого отношения. А люди, конкретно виновные в сегодняшней ситуации (можно даже назвать их имена - Ж. Липаритян, В. Папазян и С. Бакар), чувствуют себя абсолютно спокойно и безнаказанно. А значит - мы вновь ни от чего не гарантированы, значит - вновь правомерно звучит вопрос: сколько еще нас ждет таких дипломатических "удач"?

-

Марина ГРИГОРЯН И ВНОВЬ: ПОЧЕМУ "СУМГАИТ"? Очередная, 21-я годовщина сумгаитской трагедии прошла в Армении так же скромно и буднично, как и в предыдущие годы. Власти сохранили молчание, беженские организации выступили с заявлениями, к хачкару на Цицернакаберде были возложены цветы, в прессе появились статьи и телерепортажи... Исключение составил прошлый – год 20-летия "сумгаита", когда бывший министр иностранных дел наконец-то милостиво признал, что международное сообщество следует проинформировать об истинной картине произошедшего в азербайджанском городе Сумгаите 27-29 февраля. Каких-либо действий, однако, за этим не последовало, и сегодня ситуация остается прежней: трагедия "сумгаита" остается до конца неисследованной, непредставленной и не известной международному сообществу, не получила ни правовой, ни политической оценки, ее организаторы и исполнители остались практически безнаказанными, что в последующие годы повлекло за собой длинную цепь чудовищных преступлений против армянства Азербайджана, а затем и столь же чудовищных искажений и фальсификаций исторических событий конца XX века. Но "сумгаит" был не только первым актом геноцида конца прошлого века, но и стоит особняком в ряду этих преступлений. Прежде всего "сумгаит" произошел в советское время, в Советском Азербайджане и стал потрясением для всего Союза. Преступление носило ярко выраженный этнический характер: людей убивали, мучили и насиловали по национальному признаку. "Сумгаит" показал, без преувеличения, всему миру истинную сущность режима Горбачева и самого советского лидера, который в первую очередь ответствен за смерть десятков ни в чем не повинных людей. Пресловутое "опоздание" советских войск на три дня стало практически синонимом отношения московского руководства к рядовым советским гражданам, павшим жертвами организованного террористического акта. "Сумгаит" также продемонстрировал, опять-таки без преувеличения, всему миру готовность Азербайджана на всех уровнях – от руководства до рядового рабочего – к целенаправленному насилию и массовому убийству мирных людей самыми изощренными способами. С чем, с чем, а с исполнителями массовых актов насилия в Азербайджане никогда не было проблем: здесь всегда находились в огромном количестве подонки, готовые на самые жуткие убийства и пытки людей. И "сумгаит" первым продемонстрировал это, ибо большинство убийств и актов насилия происходили прилюдно, на улицах, на глазах горожан, в том числе детей и подростков. "Сумгаит" - по сути дела наиболее персонифицированное в смысле идентификации жертв преступление Азербайджана. Имена погибших мученической смертью армян, фамилии полностью уничтоженных семей (Мелкумяны), супружеских пар (Арушаняны, Даниеляны), братьев (Аванесяны), отца и сына (Арамяны) стали известны всему Союзу, их портреты возвышались над толпой в дни массовых митингов в Ереване и Степанакерте. Но необходимо вспомнить, что "сумгаит" явил и примеры поистине героической самообороны и сопротивления, которое оказали беззащитные армяне озверевшей толпе, – так оборонялись, к примеру, братья Мелкумяны – Игорь и Эдик, пытаясь спасти семью, так совместно защищались соседи Рафик Товмасян, Грант Адамян и Габриел Трдатов вместе с женой и сыновьями. И абсолютно справедливо будет считать эти факты самообороны сумгаитских армян своеобразной предтечей последующей самообороны арцахцев. Только в случае "сумгаита" азербайджанские власти выдали свидетельства о смерти, где была указана истинная причина гибели людей, и эти причины до сих пор заставляют леденеть от ужаса. Впоследствии Баку уже таких "ляпов" не допускал, и если и выдавались свидетельства, скажем, после бакинских погромов, то в них указывались мирные, тривиальные причины смерти армян. Наконец, "сумгаит" стал первым и последним преступлением против армянства Азербайджана и Арцаха, которое было расследовано (другой вопрос – как), по которому состоялся судебный процесс и даже вынесено было несколько приговоров. Все это давно и хорошо известно. Однако эта трагедия имеет еще одну особенность, о которой мало кому известно, разве что самим участникам акции. Дело в том, что еще в 1989 году на основе показаний выживших и бежавших в Армению сумгаитских армян были составлены анкеты с их свидетельствами, которые были направлены в ООН, конкретно – в Комиссию по правам человека. Более того, эти документы были рассмотрены в ходе специальных слушаний в комиссии, которая в итоге запросила дополнительные материалы по "сумгаиту". Увы, события закрутились таким образом, что материалы не были отправлены и дело заглохло. Самое же главное здесь в том, что документы собирались и оформлялись должным образом не только на общественном уровне, но и при самом непосредственном участии государственных структур, в первую очередь Прокуратуры Советской Армении, от имени которой и были направлены в ООН материалы. Представить себе такое в независимой Армении просто невозможно, ибо за прошедшие 17 лет Третьей Республики ни при одном из трех президентов, несмотря на настойчивые требования общественности, даже и намека не было на подобную акцию. Куда там обращение в ООН – о "сумгаите" не заикаются ни армянские дипломаты (нынешнее поколение которых скорее всего пребывает в счастливом неведении об этих событиях), ни армянские чиновники разного уровня, по долгу службы так или иначе соприкасающиеся с карабахской проблематикой. Надо ли удивляться тому, что маховик кощунственных измышлений и лжи о "сумгаите", оскорбляющих в первую очередь память жертв, с каждым днем набирает в Азербайджане новые и новые обороты, ибо правда упорно и совершенно непонятным образом замалчивается армянской стороной. И если бы это касалось только "сумгаита"... Поминая сегодня мучеников, каждый из которых перенес немыслимые страдания перед смертью, нельзя не сказать и о другом. Сумгаит сегодня является наиболее мрачным, проблемным, грязным и опасным во всех смыслах слова городом Азербайджана. Достаточно полистать страницы азербайджанской прессы, где с завидной периодичностью появляются сообщения об этом городе: здесь царит действительно страшная ситуация – и экологическая, и санитарная, и криминальная, и социальная, совершаются самые ужасные преступления на бытовой и социальной почве, причем очень часто в пределах одной семьи. Похоже, название этого города стало нарицательным не только для армян, но и в самом Азербайджане, где новости из Сумгаита бывают только плохими, только ужасающими, только шокирующими. Иначе и быть не могло. И дело не только в том, что души невинно убиенных и оставшихся навечно в заброшенных могилах города – без родных, без друзей, без соотечественников - так и не обрели покоя. Важно и другое: в этом городе средь бела дня, на глазах у всех, с участием сотен мужчин, женщин, подростков совершались страшные преступления, которые не могли не оказать воздействия на разум и души самих палачей. Слишком мало времени прошло, чтобы кварталы, улицы и дворы Сумгаита забыли крики жертв и животный гогот извергов. Еще не смолкло эхо проклятий, звучавших в адрес мучителей. Еще свежи раны родных, которые никогда не забудут ужаса, через который пришлось пройти. Еще не сменилось последнее из поколений тех, кто сотворил, видел и прошел через кошмар последних дней февраля-88... Такое не может пройти бесследно. И, может быть, сегодняшнее состояние "Сумгайыта" и есть расплата и наказание за "сумгаит"?

-

Иран взял Израиль на мушку Иран может поразить ядерные объекты Израиля. Как заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари, дальность полета иранских ракет позволит поразить ядерные объекты Израиля "Все ядерные мощности в различных частях страны, находящейся в оккупации сионистского режима, находятся в радиусе действия иранских ракетных систем", - цитирует Али Джафари информационное агентство ISNA. Это заявление прозвучало на фоне непрекращающихся разговоров о возможности авиаудара со стороны Израиля по ядерным объектам Ирана.

-