-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Чужие письма о нашей войне В интернете выложена переписка азербайджанского журналиста Бахрама Батыева. Вообще, переписка азербайджанских журналистов, политиков и политологов является весьма интересным, я бы даже сказал, захватывающим чтивом, однако я воздержусь от их цитирования. За исключением тех писем, в которых непосредственно подтверждаются военные и политические аспекты агрессии Азербайджана против Республики Арцах. Что же касается личной жизни азербайджанских пропагандистов, их постоянного торга по поводу оплаты гонораров наймитам из других стран, или поисков пары манатов на выпивку, - то все это мне просто неинтересно. Как неинтересны и те существа разных национальностей, что нижайше клянчат у представителей азербайджанской государственной пропаганды сребреники за свою писанину против армянского народа. Это - одна из этих продажных шкур, плотно усевшихся на нефтяную иглу - Олег Кузнецов. Этот человек с глазами испуганной жабы любит позиционировать себя сложно и витиевато: правовед-процессуалист, историк-медиевист, преподаватель высшей школы, бизнес-консультант, изобретатель. Для этого существа, как он сам пишет «другу Бахраму», «почетен любой труд, кроме бесплатного», что хорошо понимают в Азербайджане, давно привыкшем покупать себе клакеров. Именно по этой причине в интернете можно найти бессчетное количество его «почетных» трудов. Но более всего в этот раз нас интересуют письма человека, не скрывающего своей брезгливости к Бахраму, и пишущего ему под псевдонимами Алтай Гасанов и Себастьян Перейра. Эти письма стоят того, чтобы привести их без сокращений и вмешательства в стилистику и орфографию. Мы только почистим их от незензурщины. Вместе с тем, данные письма нуждаются в комментариях, что мы и будем делать. Re: от Бахрама Батыева От кого: Гасанов Алтай Кому: Bahram Batiyev 21 января 2011, 12:11 1 файл Случайно нет (шутка). Ну тогда начнём по порядку. Для затравки. Сей снимок по сути является историческим. Это первые настоящие азербайджанские десантники. Впоследствии – пушечное мясо 1-й карабахской. Так их назвал Торкель. Он впоследствии с ними встречался в Карабахе. Итак лето 1992 года. УЦ Герань. Первые настоящие АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ десантники – подготовленые по программе КМБ ВДВ СССР. У Вас поди об этом даже не вспоминают. А ведь готовили их не турки, а русские. Ваше слово – товарищ маузер. Вот фотография, высланная Алтаем Бахраму Пока «маузер» собирается с ответом, напишем от себя. Эти самые азербайджанские десантники действительно были превращено в пушечное мясо, вернее, искромсаны и изрешечены армянскими бойцами, не проходившими специальной подготовки, но являющимися воинами от природы. Кстати, о природе. Турок – любой – не имеет соперников по части набегов, грабежа, виртуозного владения топором. Это – их природа. А воевать их не сможет научить ни одна специализированная организация: русская, американская, израильская… без разницы. Как никто не в силах научить овцу летать. И еще одно выражение: 1-ая карабахская война. Судя по всему, Алтай до некоторой степени оказался под влиянием азербайджанской пропаганды, и верит в то, что будет еще и вторая. Если исходить из истории, то Арцахская война 1991 – 1994 годов явилась третьей в ХХ веке, в каждой из которых закавказские турки были биты армянскими воинами. Но во всех этих войнах армянская сторона ограничивалась тем, что выбрасывала турка из Арцаха, воздерживаясь от окончательного его уничтожения. Сегодня ситуация изменилась, и армяне, наконец, осознали, что турка следует уничтожать не только в Арцахе, а, и в первую очередь, в его логове. Поэтому, если Баку и впрямь намерен мериться с нами силой, то прошедшую войну следует именовать не «первой карабахской», а предпоследней войной Азербайджана. Ибо после следующей войны Азербайджана просто исчезнет с карты мира. Но, продолжим чтение писем: От кого: Гасанов Алтай Кому: Bahram Batiyev 21 января 2011, 12:51 Ну «Алтай» – это для общества. Так на Вашем сайте просто проще зарегистрироваться. С таким же успехом я бы мог зарегиниться под именем «Хулио» или ТоямаТоканава. Вообще как сказал товарищ Арним фон Сект (умнейший человек, кстати) – офицер разведки не должен иметь своего имени для окружающих. В дивизию я попал – как все. Окончил военное училище и по распределению меня (как расп***) ротный отправил в Кировабад. Он у нас в Советской Армии дырой считался. Первая должность в дивизии – командир взвода. Что было потом – секрет фирмы. Комдивами были Сорокин и Щербак. Оба – Генерал-майоры. Картина в Кировабаде была маслом. Рассказать, как мы твоих гардашей лопатками успокаивали на мосту возле кукольного театра через Гянджа-чай? Осенью 1988 г.? Вот оттуда и начался мой славный боевой путь. Афган тогда уже заканчивался (вывод был в феврале 1989 г.) – поэтому в Афгане я не был. А потом как у всех: Тбилиси – весна 89, Баку-90, Карабах-92, Абхазия-92, 1 и 2 чеченские. Короче – есть чё вспомнить. Но всё по порядку. Якши? Азербайджан всячески открещивается от армянских погромов в Кировабаде (Гандзак). Возможно, потому, что в этой агрессии закавказские турки потерпели от армян столь же сокрушительное поражение, какое им еще предстояло потерпеть в Арцахе. Теперь русский офицер, с не самой, пожалуй, легкой судьбой, напоминает Бахраму о том, как десантники «лопатками успокаивали» гардашей – братьев Бахрама. От кого: Гасанов Алтай Кому: Bahram Batiyev 21 января 2011, 13:23 28 июля 1988 года я вышел из поезда на ж.д. вокзале Кировабада. «Жара» – это тебе не Россия (подумал я). Попал в полную задницу. Песок белый + запах железной дороги – не передаваемые первые впечатления (как на другой планете). Рядом два лейтенанта-артиллериста ломали таксиста-мамеда. Мамед не ломался и просил с них четвертак с каждого, чтобы доехать до штаба 23 МСД. «Ни **я себе, сказал я себе». Ну и цены – одним словом Восток, хотя и не Москва. Короче – расписали мы тачку на троих (мамед сжалился и взял с рыла (т.е. с лейтенанта) по чирику). Т.е. с троих 30 рублей-денег. Для сравнения – зарплата лейтенанта в 88-м – 250 рублей/месяц (нормальные деньги). Вот так я попал в Кировабад. От кого: Гасанов Алтай Кому: Bahram Batiyev 21 января 2011, 13:32 2 файла Вот ещё одна историческая фотка. Ваш Рагим Газиев обходит совместный строй русских и азербайджанских десантников летом 92-го. Герань – учебный центр 104 ВДД. Это уже после нашего совместного наступления в Мардакертском районе. Во 2-м ряду стоят Ваши, в 1-м – мы. Чё-то у Вас об этом не пишут. А пишут всякую ***ню. Так и передай своей коллеге, которая про 40-ка минутный автоматно-пулемётный огонь по больничке написала. А вот эта фотография полностью развенчивает один из важнейших мифов азербайджанской пропаганды об Арцахской войне. На переднем плане - бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев, который по сей день любит напоминать о военных успехах "азербайджанской аскерни" под его командованием. Мы не раз уже писали о том, что все «успехи» вооруженных сил Азербайджана в годы Арцахской войны были достигнуты руками солдат и офицеров СНГ, командиров которых Азербайджан купил с потрохами. Оккупация Шаумянского и Мартакертского районов Республики Арцах была проведена силами подразделений дислоцированных в Гандзаке 23-й мотострелковой и 104-ой десантной дивизий СНГ. А стоящие во втором ряду закавказские турки, так и «воевали», во втором ряду. Они были горазды грабить и мародерствовать, добивать раненых и не успевших отойти престарелых людей, предоставив наемникам чисто военную составляющую «операции». При этом, пишу об этом с полной убежденностью, будь у Армии обороны Арцаха хотя бы пять процентов той техники, что была брошена против нас, захватить эти районы не удалось бы никому, ни русским, ни американским, ни марсианским солдатам. Re: от Бахрама Батыева От кого: Гасанов Алтай Кому: Bahram Batiyev 21 января 2011, 12:53 Нет. Я в России. Хотя приехать конечно бы хотелось в Гянджу. А так, я только через Гугл на город гляжу. И по фото. У Вас там с визами заморочки да и времени нет. Re: от Бахрама Батыева От кого: Гасанов Алтай Кому: Bahram Batiyev 21 января 2011, 13:08 1 файл Называйте меня просто – Себастьян Перейра – торговец чёрным деревом. Мы намерены и дальше публиковать выдержки из переписки Бахрама Батыева, естественно, не касаясь аспектов его личной жизни. Нам, а также нашим читателям, интересна лишь та корреспонденция Батыева, которая касается истории агрессии Азербайджана против Республики Арцах, найма продажных журналистов из третьих государств, а также некоторых секретов внутриполитической жизни Азербайджанской республики. Благо, Б. Батыев никогда не отличался нравственностью, а писем несколько тысяч, так что есть из чего выбирать.

-

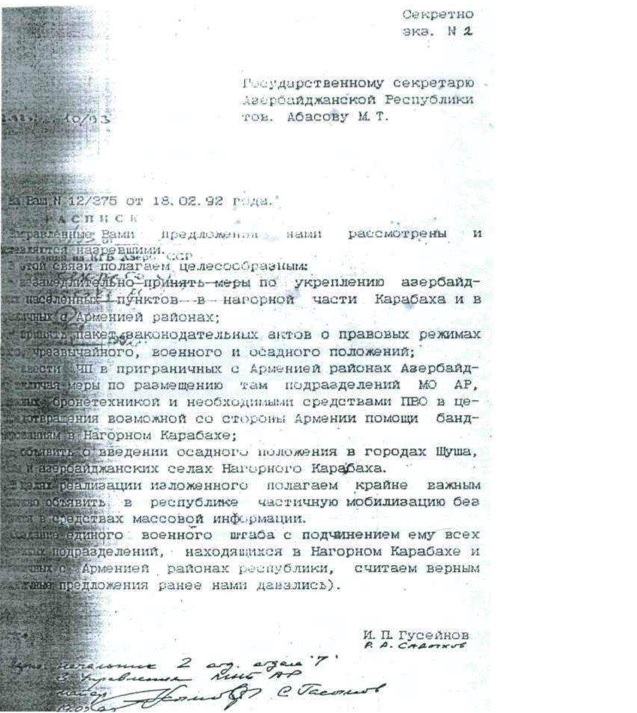

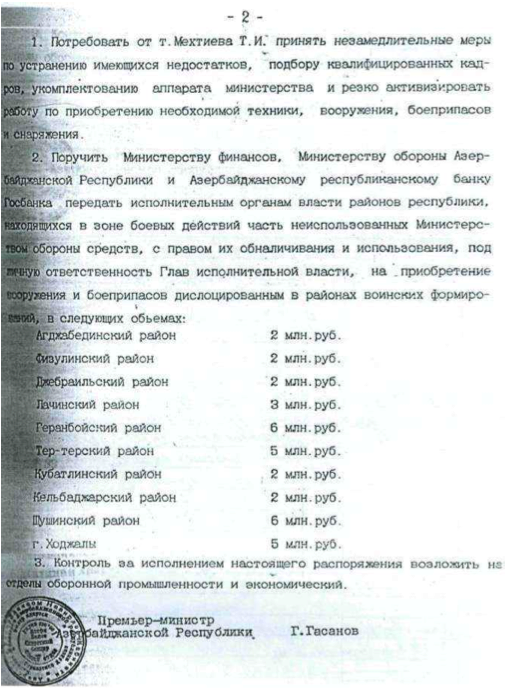

Закон для самоудовлетворения На обсуждение Милли меджлиса (парламента) Азербайджана выносится закон с претенциозным названием «Об оккупированных территориях Азербайджанской Республики». На новую инициативу законодателей Азербайджана можно было бы не обращать внимания, если бы не просочившиеся в прессу парочка интересных предложений. Однако прежде чем рассмотреть эти предложения, необходимо отметить, что инициатива по принятию нового закона спущена в Милли меджлис «сверху», а это в азербайджанской действительности означает, что закон непременно будет принят. Итак, отныне, считают в Азербайджане, «вся ответственность за возмещение материального и морального ущерба, нанесенного гражданину любой страны на оккупированных территориях Азербайджана, будет лежать на Армении». Закон, аналогию которому можно найти лишь в грузинском законодательстве, в котором есть закон с аналогичным названием, неумен, мелок и откровенно глуп. Во-первых, у Азербайджана нет оккупированных территорий, какой бы закон там ни принимали об этом. Во-вторых, ответственность за все, что происходит в Республике Арцах (а новый закон Азербайджана имеет в виду Нагорно-Карабахскую Республику – Республику Арцах) лежит на правительстве самого этого государства. Азербайджанские законодатели с тем же успехом могли в проекте закона «возложить» ответственность за происходящее в Республике Арцах на Южно-Африканскую Республику или на с недавних пор полюбившуюся им Беларусь. В-третьих, данная инициатива Азербайджана стала новым напоминанием миру об агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 1991 – 1994 годах, а также об ответственности Баку за последствия этой агрессии. Как стало известно, 3-я часть 8-ой статьи нового закона Азербайджана предполагает следующую редакцию: «Вся ответственность за возмещение материального и морального ущерба, нанесенного людям, проживающим на оккупированных территориях, гражданам Азербайджана, которые вынужденно покинули эти земли, не имеющим гражданства лицам, а также гражданам зарубежных стран, прибывшим на оккупированные территории, ложится на Республику Армения, которая осуществляет военную агрессию». Что касается граждан и гостей НКР, то все они, как об этом уже было сказано, являются предметом заботы самой Республики Арцах, не нуждающейся в напоминаниях извне. Это тем более касается преступного образования, в котором людей массово выбрасывают из домов только ради того, чтобы рядом с памятником «общенациональному вождю» был разбит очередной парк его имени. Так что этот неумный выпад Баку мы просто не будем рассматривать. Нас больше интересует возмещение материального и морального ущерба, нанесенного людям, вынужденно покинувшим территорию Республики Арцах. Без всякого разделения по этнорелигиозной принадлежности. Мы уже писали о том, что Арцахская война началась с агрессии Азербайджана, а также приводили неопровержимые документальные свидетельства этого преступления. Напомним один из этих документов. Как могут понять даже азербайджанские законодатели, глава МНБ Азербайджана И. Гусейнов предлагает государственному секретарю этого образования М. Абасову способы уничтожения населения Республики Арцах. Для этого, считает он, необходимо «ввести ЧП в приграничных с Арменией районах Азерюайджана, включая меры по размещению там подразделений МО АР, вооруженных бронетехникой и необходимыми средствами ПВО». Все это по замыслу (кстати, претворенному в жизнь) должно быть сделано в целях предотвращения возможной со стороны Армении помощи Силам самообороны - впоследствии Армии Обороны Республики Арцах. Данный документ неопровержимо подтверждает индивидуальные оборонительные действия Республики Арцах, осуществленные согласно статье 51 Устава ООН. В то же время в Азербайджане понимали, что массовые зверства аскерни в отношении армянского населения Арцаха неминуемо приведут к появлению добровольцев из Армении, полных решимости защитить соотечественников. Таким образом, все разговоры об «оккупированных Арменией территориях Азербайджана» являются пропагандистским трюком, не имеющим ничего общего с реальностью. Отдельно стоит поговорить о покинувшем зону боевых действий населении. В апреле-июне 1991 года Азербайджан совершил военную операцию против мирного населения десятков армянских деревень Арцаха. Были убиты около ста человек, в основном, старики, женщины и дети, депортированы жители десятков деревень. Вот рассказ президента Азербайджана того времени А. Муталибова корреспонденту Радио «Свобода»: «Я сказал (президенту СССР М. Горбачеву – Л. М.-Ш.), что ни Армения, ни Грузия не провели референдума (референдум по сохранению СССР, 17 марта 1991 года – Л. М.-Ш.). В национализме мы не отстаем ни от армян, ни от грузин – у нас есть достаточно националистов. Потому у этого документа по референдуму есть цена. Он спросил, какая? Я ответил, что у Вас есть распоряжение, но оно не выполняется. Очистите Карабах. В апреле дислоцированные в Азербайджане военные части вместе с ОМОН МВД Азербайджана очистили от разбойников 24 села». «Разбойники» – это абсолютно все население этих сел, в течение одного-двух дней после их насильственной депортации заселявшихся закавказскими турками - «азербайджанцами». Такие же зверства по отношению к мирному армянскому населению затем имели место во всех без исключения районах Республики Арцах. И у нас еще будет возможность поговорить об этом отдельно. А пока обратимся к тем людям, возмещения материального и морального ущерба которым Азербайджан, судя по новому закону, требует от Армении. Речь идет о беженцах – закавказских турках, в годы агрессии Азербайджана покинувших зону боевых действий. Приведенный нами выше документ неопровержимо доказывает: в конце 1991 года Азербайджан предпринял против Республики Арцах прямую военную агрессию. В результате успешных оборонительных действий Армии обороны НКР масштаб этой агрессии постоянно расширялся, охватывая все большее количество людей. Азербайджан привлек к участию в боевых действиях не только военнослужащих, но и насильно сколачивал отряды «территориальной обороны» и так называемых ополченцев, составленные из живших в Арцахе закавказских турок. Вот документ, указывающий на преступный характер приобретения вооружения этих банд. Азербайджан целенаправленно толкал на преступление населяющих Арцах закавказских турок, помогая им незаконно приобретать оружие. Выделенные на эти злодейские цели 35 миллионов рублей составляли в то время колоссальную сумму, на которую можно было вооружить всех закавказских турок региона, в том числе женщин и детей. Неудивительно, что люди, чьи руки были по локоть в армянской крови, бежали вслед за панически убегавшими азербайджанскими аскерами. Закавказские турки в первую очередь покидали зону развязанных Азербайджаном боевых действий, спасались от разрывов снарядов и бомб. Однако их гнал из Арцаха еще и страх перед ответственностью за кровавые преступления, совершенные ими против мирного армянского населения по указаниям из Баку. Тема преступлений закавказских турок – «ополченцев» требует отдельной статьи, и мы еще обязательно об этом напишем, а также опубликуем подтверждающие фотографии и документы, а пока резюмируем данную статью. 1. Арцахская война 1991 – 1994 годов началась вследствие прямой военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах. 2. Азербайджан втянул в эту войну не только профессиональных военных, но и практически всех закавказских турок – «азербайджанцев» – региона. 3. Тюркское население из Республики Арцах выгнал не только страх перед войной, но и желание избежать ответственности за совершенные злодеяния. 4. Вся ответственность за судьбу беженцев всех национальностей ложится на правительство Азербайджана, и именно Баку обязан возместить людям материальный и моральный ущерб. Руководство Азербайджана все это хорошо понимает, иначе оно давно обратилось бы в соответствующие международные инстанции, а не принимало филькины грамоты, годные лишь для самоудовлетворения людей, назначенных членами милли меджлиса этого образования.

-

Коленопреклоненно клянемся тебе, Шуши Борьба за освобождение Шуши началась не в мае 1992 года, а намного раньше, с середины ХVIII века, когда чужеродный элемент – бродячее тюркское племя Сарыджалы во главе со своим вождем Панах Али Джеванширом, обосновались на Камне, восприняв его как природную крепость. Но Камень, способный обеспечить физическую безопасность, не мог стать Родиной для пришлого кочевого элемента. Даже если за спиной кочевника незримо стояла грозная фигура иранского шаха. В Шуши могли жить только армяне, народ, способный распахать камень, взрастить на нем хлеб, выжить в суровых условиях горного малоземелья. Именно по этой причине Шуши не превратился в обитель для пришлых кочевников и постепенно вновь стал обживаться родными для него армянами. С тех пор в прозрачной говорливой реке Кар-Кар под Шуши утекло немало воды, сменились поколения, но Шуши сохранял верность родному народу. Город превратился в один из крупнейших населенных пунктов Закавказья, в нем функционировали театр и музеи, издавались газеты, работали школы. Казалось, Шуши ждет блестящее будущее. Казалось… До проклятых двадцатых годов прошлого века, когда за три года город перенес три страшные катастрофы. Вначале было вероломное нападение турецких регулярных подразделений и отрядов Дикой дивизии закавказских турок на мирный город, когда в течение двух суток были вырезаны свыше тридцати тысяч человек, практически все армянское население Шуши. Вторая катастрофа случилась в июле 1921 года, когда ходившая в обнимку с турками коммунистическая организация третьего государства – России – приняла решение о включении Арцаха и его столицы Шуши в пределы Азербайджанской ССР. Наконец, третья катастрофа: в 1923 году Азербайджан, провозгласив на части территории Арцаха Армянскую автономию, тем же указом лишил Шуши статуса столицы Арцаха. Город, которому судьбой и географией было предназначено стать славой армянского народа, и который уже был таковым, насильно превратили в ощетинившуюся смертоносными дулами крепость против армян. Город, бывший связующим культурологическим звеном между частями армянского народа, в одночасье превратился в разделяющие эти части крепость. Шуши, породивший Арама Манукяна и Нельсона Степаняна, был лишен этнического мужества и могучих крыльев. Скала, веками гордившаяся танцующими на ней Круговой танец (Шурджпар) крепкими армянскими юношами, могучий топот ног которых наполнял все ее существо гордостью, вынуждена была десятилетиями страдать, слушая тоскливые, заунывные звуки мугама. Шуши страдал, и это страдание ощущал каждый армянин, кто имел несчастье оказаться в те годы в пленном городе. Шуши страдал, молча и гордо, никак не показывая свою неизбывную боль копошащимся на нем закавказским туркам, кочевникам, так и не сумевшим осознать величие города, в котором им приказали жить. Они не любили Шуши, Шуши презирал их. Презирал иждивенцев, живущих на Камне ради ощущения сытости в желудке, достигаемого доставляемым из Баку пропитанием. Шуши несказанно страдал, вспоминая своих трудолюбивых, мастеровых хозяев, любовно строивших в городе дома и церкви. Шуши мучился, ибо десятилетиями не слышал Оровел, гордую песню армянского пахаря. Шуши беззвучно молился, ибо в городе на десятилетия замолкли колокола его церквей. Шуши протягивал свои теплые каменные руки к своим хозяевам и сыновьям – армянскому народу. Шуши, в котором родились знаменитые меценаты и благотворители Т. Тамирянц, М. Амирянц, братья Аракеляны, И. Жамгарянц и многие другие, вынужден был терпеть немытых дармоедов и иждивенцев. Шуши, подаривший миру великого историка Лео (Аракел Бабаханян), насильно лишался собственной истории. Шуши, породивший выдающегося писателя – патриота Мурацана, вынужденно слышал мерзостные звуки языка пришлых турок. Но более всего страдал Шуши, когда Азербайджан стал завозить в город оружие: танки, пушки, бронемашины, ракетные установки, когда в город стали приезжать многочисленные непонятные люди с оружием в руках. Шуши понимал: все это оружие направлено против армян, беззащитно приютившихся внизу, прислонившихся к родному Камню. Шуши плакал, когда разместившиеся на нем аскеры открывали смертоносный огонь против армян, безжалостно и без разбора разрушали армянские дома в Степанакерте, Карин Таке, Шоше, Бердадзоре… Может ли кто-нибудь представить страдания Шуши, превращенного в огневую точку, изрыгавшую смерть и страдания для его сыновей и дочерей? Свидетельствую: ни один армянин не обижался на свой Шуши, ни одного слова упрека в адрес родного города не прозвучало в те дни из уст армянина. Все понимали: Шуши неповинен в преступлениях, совершаемых с его высоты. Осознавали, что Шуши страдает не менее тех, на кого падают снаряды, отправляемые из плененного армянского города. «Терпи, Шуши, мы придем и освободим тебя, - неоднократно приходилось мне слышать в Степанакерте после очередного обстрела из пленного Шуши, - Терпи, Шуши, так же, как терпим мы. У нас общая судьба!» И Шуши терпел. Невозможно представить, что испытывал наш Город, когда в самом сердце его, в величественном Соборе Святого Христа Всеспасителя (Казанчецоц) азербайджанские аскеры складировали тысячи двухметровых снарядов для РСЗО БМ-21 «Град», предназначенных для убийства армянских детей. В Соборе Всеспасителя – смертоносные снаряды! В чистейшем роднике человеколюбивой веры и философии – адское творение в руках адского порождения. Только турок способен на подобное святотатство, только в турецкой голове может зародиться такой план. Враг понимал, что армянский Воин никогда не поднимет руку на Храм, даже если это обернется гибелью его или его товарищей. Не понимал он только одного: какую боль он причиняет Шуши. А если бы и понимал, то ничего не изменилось бы. Когда это подлая рука аскера останавливалась перед страданиями людей и городов? Аскер умеет только резать и рубить топором беззащитных людей, разрушать города, сжигать посевы, воровать скотину. Шуши радостно и счастливо встрепенулся, когда в ночь на 8 мая 1992 года на его исстрадавшуюся грудь поднялись Воины Страны Армянской. Каждый камень, каждая выбоина на израненной груди Шуши прикрывали освободителей, каждую каплю пролитой армянской крови вбирал в себя Шуши, каждого павшего Воина оплакивал Шуши. Шуши мужественно воевал вместе со своими освободителями, Шуши отвергал захватчиков, семь десятилетий причинявших ему страдания. Шуши предчувствовал свободу. Семь десятилетий жили пришельцы в армянском городе Шуши. И за все эти долгие годы даже Шуши не смог очистить их души от скверны. А, может, Шуши и не стремился к этому? Можно ли отмыть добела черного барана? Стоит ли проповедовать Сатане любовь, метать бисер перед свиньями? Возможно ли объяснить потомственному грабителю удовлетворение пахаря? Поймет ли душевный скопец радость земной любви? Утром 9 мая Шуши улыбался. Светло и счастливо. Впервые за семь десятилетий. Он испытывал боль за павших на его груди армянских Воинов, раны его еще не успели обрасти шрамами, но он улыбался. Он слышал родную речь, вокруг все говорили на языке, на котором Шуши молча мечтал семьдесят долгих годов пленника. Его дети и его хозяева поднялись, вскарабкались на Камень, ворвались в город, изгнав из него ненавистного пришельца. Мужественные лица армянских Воинов светились счастьем, их огненные глаза излучали любовь и гордость. Мы пришли, Шуши! Ты учил нас любви, Шуши. Любви к скалам, деревьям, родникам. Любви к каждой скромной травинке, нашедшей свое место под солнцем в горах, к гордо возвышающемуся Кирсу. Любви к мудрым горам, замшелым камням, к прозрачной воде Страны Армянской. Ты учил нас любви и… ненависти к врагам. Ибо невозможна любовь к Родине без ненависти к ее врагам. Сочетание веры, любви и ненависти помогло армянскому народу вернуться к тебе, Шуши, припасть к твоим израненным стопам. Безграничная любовь к тебе и осознанная ненависть к врагу, Шуши. Мы все, живые и павшие, коленопреклоненно клянемся тебе, Шуши, ты никогда больше не будешь в плену. Звонкие детские голоса и мужественные лица армянских Воинов на твоих улицах тому порукой. Мы навечно воссоединились с тобой, Шуши.

-

Спасительная победа В годы Первой мировой наш народ потерял около 200 000 солдат и офицеров – показатель, превосходящий количество потерь некоторых воюющих стран. Например, Бельгия, где впервые было апробировано химическое оружие, потеряла 93 000 человек, Португалия – 33 000, Греция – 27 000, Черногория – 20 000, Япония – 1 000. История не терпит сослагательного наклонения, но если бы Севрский договор и вильсоновская подпись с картографической плоскости переместились на историческую, то чудом уцелевшее в годы Геноцида первое армянское поколение вполне могло рассчитывать на существенное расширение границ своего государства. Вероятно, уже сегодняшние армяне несколько иначе вспоминали бы и Первую мировую - это уже не только резня полутора миллионов соотечественников, но и возвращение Отчизны. Впрочем, истории был угоден другой сценарий… Вторая мировая война стоила жизни около 350 000 армян, причем более 300 000 только в Великой Отечественной. Это либо пережившие Геноцид наши соотечественники, либо их дети. Потери Великобритании и США составили примерно столько же (около 350 000 и 300 000 соответственно). 89-я Таманская армянская дивизия стала, по сути, единственным национальным воинским подразделением СССР, штурмовавшим Берлин. Если бы не атомная бомбардировка двух японских городов и последующее подписание турецко-американского соглашения о стратегическом партнерстве, то первое послевоенное поколение армянского народа вполне могло рассчитывать на существенное расширение границ своей союзной республики. Посему уже сегодняшние армяне совсем иначе встретили бы 68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Но истории был угоден другой сценарий… И, тем не менее, сегодня у нас ощущается острейший дефицит представления, в том числе и "армянского ракурса" Великой Отечественной войны. В наших учебниках по истории отсутствуют важнейшие факты, позволяющие понять ситуацию, в которой оказался армянский народ в начале 40-х годов прошлого столетия и какими последствиями все это было чревато. Не говорится о том, что именно тогда Армянский вопрос мог найти свое окончательное решение по турецкому сценарию. Что известно подрастающему поколению о действиях немецко-турецкой агентуры в Закавказье? О ситуации в том же Джавахке, где велась интенсивная работа по формированию "пятой колонны" из месхетинских турок? О создании подчиненного Турции Кавказского имамата, включающего все северокавказские автономии и Азербайджан? О том, что уже в 1942 году была достигнута договоренность об открытии Кавказского фронта сразу после ожидаемого успеха немцев под Сталинградом? С целью восполнения этого дефицита обратим внимание лишь на некоторые факты. 16 июня 1941 г. (за несколько дней до нападения германской армии на Советский Союз) начальник штаба Верховного командования вооруженных сил Германии Вильгельм Кейтель подписал секретный документ командования, содержащий директивы по руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных областях. Документ известен под названием "Зеленая папка Геринга", так как именно своему рейхсмаршалу фюрер и поручил разработку плана эксплуатации экономического потенциала территорий. В папке "азербайджанцы" фигурируют под термином "татары". В третьем пункте раздела "Использование рабочей силы: привлечение местного населения" читаем: "Юг является важнейшей областью по снабжению Германии продуктами питания <…> С населением следует поддерживать хорошие отношения, в особенности с рабочими нефтяной промышленности. Противоречия между туземцами (грузины, армяне, татары и т. д.) и русскими следует использовать в наших интересах. При этом следует считаться с тем, что грузины и татары в противоположность армянам дружественно настроены к немцам". Вопреки официально объявленному нейтралитету Турция стремилась вставить пантюркистскую идеологию в контекст обозначенных нацистами целей. В 1941 г. в Берлине состоялось совещание пантюркистов, принявших решение использовать каждый удобный повод для объединения всех тюркоязычных народов. В начале Великой Отечественной войны турецкий генерал Хюсню Эркелет, проявлявший заинтересованность в существовании азербайджанских частей в составе вермахта, опубликовал книгу "Что я видел на Восточном фронте?", в которой предрекал скорейший развал СССР. Фактический основатель азербайджанской мусаватистской республики Нури-паша предлагал нацистам свой план передела тюркских территорий, предусматривавший создание под германской эгидой трех турецких государств: Азербайджана, Крыма, Туркестана. 5 августа 1941 г. германский посол в Турции фон Папен по поручению имперского Министерства иностранных дел Германии подготовил справку о пантуранизме и пантуранистском движении. Дипломат подчеркивал, что в Турции заметно вырос интерес к проблеме, а сами лидеры пантюркизма все активнее выступают за изменение существующих границ. Тогда же состоялась встреча одного из лидеров мусаватистов - Мир-Якуба Мехтиева с германским послом в Турции по вопросу активизации деятельности мусаватистов в Азербайджанской ССР. В конце 1941 г. Гитлер отдал распоряжение о формировании Кавказско-магометанского национального легиона из азербайджанских турок и дагестанцев, а весной 1942 г. назвал легион равноправным союзником (статус был закреплен специальным положением о местных вспомогательных формированиях на востоке). В создании легиона принимали активное участие члены азербайджанского правительства в лице Х. Хасмамедова, М. Расулзаде, Ш. Рустамбейли, Ф. Эмирджана и др. В связи со значительным увеличением численности азербайджанских тюрок (до 40 000) Кавказско-магометанский легион был переименован в Азербайджанский. При Восточном министерстве Германии и в Институте по исследованию Туркестана был учрежден Азербайджанский комитет, с которым тесно сотрудничали лидеры мусаватистского Азербайджана (Мамед Расулзаде и др.); тогда же сформировалась Лига турецкой культуры во главе с Нури-пашой. В 1942 г. доктор Ф. Роннебергер представил историю пантуранизма в ракурсе духовного родства с национал-социализмом. В мае 1943 г. в берлинском пансионе "Виктория" под председательством бывшего министра юстиции мусаватистского Азербайджана Халила Хасмамедова состоялось совещание членов пантюркистского движения; в ноябре 1943 г. в германской столице был сформирован Меджлис национального единения, в который вошли представители воинских частей и почти всех политических организаций Азербайджана в эмиграции. Активная пропагандистская работа велась в Азербайджанском национальном комитете, которым на первых порах руководил уроженец Баку журналист Фуад Эмирджан. Он редактировал еженедельник "Азербайджан" (позже в этой должности его сменил бывший майор Красной армии Меджид Мусазаде, писавший под псевдонимом Карсалани). Газета публиковала материалы об "униженном положении азербайджанских турок в СССР", призывала к союзу с нацистами. В нацистской Германии издавалась и другая турецко-азербайджанская периодика - газета "Хюджум" ("Атака"), журнал "Милли Бирлик" ("Национальное единение"), еженедельник "Бизим Доюшимиз" ("Наша борьба") и др. Пантюркисты рассчитывали на союз с Германией, на установление вожделенного контроля над обширными тюрконаселенными территориями. В период наступления немцев к Волге и продвижения на Кавказ в 1942 г. Турция сконцентрировала на границе с СССР более двадцати дивизий, а начальник турецкого Генерального штаба, соратник Кемаля маршал Февзи паша Чакмак (в 1917 г. командовал II османской армией на Кавказе) заявил в июне, что вступление Турции в войну "почти неизбежно". Сталинградская и Курская битвы предотвратили вторжение турецкой армии в пределы СССР, соответственно – предотвратили открытие Кавказского фронта. Победы, одержанные советскими войсками в двух величайших в истории народов сражениях, не только переломили ход войны и приблизили Великую Победу, но и – в известной степени - спасли уцелевшую после Геноцида часть армянского населения от истребления.

-

Место встречи изменить нельзя 6 мая 1991 года - скорбная дата для многих семей армянских милиционеров. В этот день части Советской армии в упор расстреляли совхозный автобус и "Ниву", везущую наших милиционеров на армяно-азербайджанскую границу для защиты жителей села Воскепар в Ноемберянском районе. С тех пор ежегодно в этот день к мемориалу стражей порядка возлагаются цветы, ноемберянцы и жители других городов страны чтят память погибших. Традиция продолжилась и в нынешнем году. 6 мая 1991 22 года назад к началу мая Воскепар оказался в фактическом окружении: на востоке - Казахский район Азербайджана, с запада - азербайджанский анклав - село Аскипара. В довершение всего начальник войсковой оперативной группы полковник Макарихин вывел роту советских солдат, размещенную в Воскепаре для стабилизации обстановки. 3 мая руководитель Ноемберянского РОВД Т. Саркисян вызвал из райцентра около 30 милиционеров для защиты села. 5 мая наряд должны были сменить. Поэтому 20 милиционеров выехали не по обычной (ставшей опасной) дороге, а окружным путем, ночью, чтобы к утру быть в селе. В 6 утра у местечка Масрут Кал подразделения Советской армии без предупреждения открыли стрельбу по автобусу и, несмотря на крики ("Не стреляйте! Мы - милиция!"), продолжали поливать огнем милиционеров. 11 человек были убиты на месте. Уцелевших заставили перенести убитых и раненых в кузов машины. Потом убитых все же оставили. А "боевиков" повезли в Казах - на радость азербайджанцам... Позже командование воинских частей в лице генерал-лейтенанта Соколова ультимативно потребовало у дожидающихся в Воскепаре смены армянских милиционеров сдать оружие, угрожая в случае неповиновения стереть село с лица земли. Таким образом, количество армянских "боевиков" в Казахе увеличилось и обладателям табельного оружия было предъявлено... обвинение в незаконном хранении оружия. Обращения властей Армении во все союзные инстанции ответа не удостоились. Один только министр обороны СССР Д. Язов написал, что не надо клеветать на Советскую армию, а следует выполнять Конституцию СССР и крепить дружбу народов. Пытки и издевательства над милиционерами продолжались 3 с лишним месяца - до 15 августа, когда их обменяли на азербайджанцев. До сих пор никто не ответил за убийство из засады советских милиционеров. А крестному отцу преступной операции "Кольцо" Горбачеву продолжают петь дифирамбы за служение демократическим идеалам. 7 мая 1991 В машине, следующей из Еревана, в день поминовения ноемберянцев было трое пассажиров, пострадавших от операции "Кольцо" не 6-го, а 7 мая. Тогда группа сотрудников внутренних дел была командирована в село Корнидзор Горисского района - тоже пограничное с Азербайджаном. Подразделения СА после ночной огневой подготовки выдвинули сотрудникам ВД Армении тот же ультиматум: сдать оружие, иначе Корнидзор будет уничтожен. В подтверждение заработала артиллерия, и бойцы подчинились военным под гарантию того, что их, командированных, с табельным оружием, тут же освободят, установив личности. Однако милиционеры были перевезены с оружием на азербайджанскую сторону и сданы тамошним властям. По пути в Ноемберян мои спутники делились воспоминаниями, рассказывая о подробностях своего пребывания в азербайджанском плену. Трое мужчин в возрасте за 50 вспоминали о пережитом, называя друг друга кличками. И хотя фамилии их мне известны, назову сначала эти дружеские прозвища: "Дед", "Кяж" и "Шунбаз" ("Кинолог"). Судьба корнидзорского и шурнухского отрядов милиции неразделимо сплелась в те годы с тяготами ноемберянцев и кироваканцев. А потому бывшие милиционеры по традиции едут 6 мая в Ноемберян, чтобы отдать дань памяти товарищей по оружию. "ГА" не раз писал об иске бойцов корнидзорского отряда, чью материальную помощь за майские испытания (распоряжение Совмина Армении от 11 мая 1991 г.) кто-то "съел", а государство компенсировать потери не хочет. Но в этот понедельник о судах речь не шла. Бойцы вспоминали тяготы плена, и в частности дерзкую идею - захватить в воздухе вертолет, везущий пленников в тюрьму Шуши. Шунбазу и Кяжу руки связали спина к спине, и они постарались напрячь мускулы так, чтобы потом попытаться распутать узлы. Вертолет взлетел. Кроме пленников в салоне был один автоматчик и двое советских (славянского типа) полковников. Распутав узы, двое пленников ждали, пока онемевшие руки отойдут, и приглядывались к сопровождающим. Шунбаз потом признается, что физиономия одного полковника была просто препротивной и какого-либо сожаления (если все вдруг грохнутся) не вызывала. Второй же был образцом русского интеллигента чуть ли не дореволюционных времен. Бойцы замешкались. А тут вдруг этот "интеллигентик", взяв нож, подошел к ребятам со связанными (спина к спине) руками и стал разрезать узлы. Дойдя до Кяжа с Шунбазом, он увидел, что те уже сами распутали веревки и, ничего не сказав, сел на свое место. Может быть, благородство этого человека и спасло всем жизнь. Кто знает, чем завершилась бы авантюрная попытка захватить вертолет и заставить экипаж изменить маршрут?! Только через три месяца истязаний и пыток они были освобождены в результате обмена на плененных (именно для этой цели) азербайджанцев. Обменяли в августе 1991-го. Вот почему ноемберянцы, кироваканцы и ереванцы собираются вместе, вспоминая 6-7 мая события тех дней и погибших товарищей. 6 мая 2013 В пути климат менялся каждые полчаса. За ереванской почти что жарой у Севана последовала гряда холмов с еще не растаявшим снегом, в Дилижане деревья только расцвели, а потом машина опять вползла в разгар весны, проезжая мимо густой зелени садов и лесов. Всю дорогу телефоны не умолкали, ветераны ВД и азатамартики уточняли, кто где находится. К возложению цветов мы все-таки не успели. В краткой церемонии, как выяснилось, приняли участие марзпет Тавуша Армен Гуларян, мэр Ноемберяна Вануш Амирагян, начальник областной структуры полиции Аршалуйс Геворкян. Вот только из центрального аппарата полиции традиционно никто не приехал. Мы возложили белые гвоздики к мемориалу, у креста, расположенного в центре стены с 15 табличками с фамилиями милиционеров. Сегодня здесь побывали не только члены их семей, но и друзья, коллеги, которым удалось вырваться из плена. Несколько слов сказал в беседе Шаго Мелконян. - В какой-то момент мы почти потеряли надежду на освобождение и думали, что нас осудят по абсурдному обвинению. Помнится, к нам прорвался депутат Анатолий Шабад и еще один - Вячеслав, фамилию не помню. Они твердо обещали, что через пару недель нас выпустят. Наверняка их заступничество также сыграло свою роль, и на 12-й день после встречи с ними нас обменяли. Но до сих пор иногда вижу себя во сне за решеткой. И спрашиваю: когда же нас отпустят? Надо было видеть, как мои спутники - Армен, Гриша и Геворг - обнимались с теми, кого судьба подвергла жестоким испытаниям в мае 1991-го, чтобы потом у них появился второй день рождения - 15 августа. Один на всех... "Именинники" расспрашивали друг друга за столом о житье-бытье, об отсутствующих. На сей раз из-за столичных выборов народу собралось меньше обычного. Впрочем, в общем разговоре выяснилось, что некоторые ребята уехали, а некоторые болеют: месяцы плена и дальнейшие годы боевых действий не прошли даром даже для этих бравых мужчин. Время летело быстро, а вдобавок нас подгонял дилижанский судья Ашот Хачикян, использующий свое положение в корыстных целях. Дозвонившись пару раз, он в ультимативной форме предупредил моих спутников, что засадит всех в кутузку, если мы на обратном пути проскочим мимо беседки, построенной в память о погибших ребятах неподалеку от Дилижана. Насчет ареста шучу, конечно, и, кстати, Хачикян лишь в исключительнейших случаях удовлетворяет ходатайство следователей об аресте. Потому что не понаслышке знает о небе в крупную клетку: он ведь тоже побывал с ребятами в азербайджанском плену в том же мае-августе и поэтому не любит почем зря лишать кого-либо свободы. До беседки мы добрались засветло. В нескольких метрах текла река. Друзья по испытаниям особо выделили боль семей, потерявших отца, сына, мужа. В сумерках звучали песни, грустные и боевые. И чувствовалось, что поющие, если вдруг придется, вновь не колеблясь пойдут защищать свою землю, как в далеком мае 1991-го. Хачикян, сжалившись, изменил нам "меру пресечения" и отменил подписку о невыезде из беседки. Но телефонные звонки "боевиков" продолжали терзать эфир, и еще одна "засада" подстерегала нас у Севана. Чтобы друзья еще раз помянули погибших 6 мая и всех, кто отдал жизнь за Родину. А 7 мая они должны были навестить в селе Джрашен семью связиста Саркиса Колозяна, погибшего в этот день в Корнидзоре 22 года назад... Александр Товмасян

-

Победить и выжить! На фронтах Великой Отечественной войны погибло немногим более 300 тысяч советских армян. Для армянского народа, менее одного поколения назад пережившего Геноцид в Османской Турции и Азербайджанской Демократической Республике, это страшная, катастрофичная цифра. Для сравнения укажем, что в той же войне Соединенные Штаты Америки потеряли убитыми 291,5 тыс. человек, а Великобритания – 357 тысяч человек. При этом никто не сможет сказать, что армяне – плохие воины и стали просто пушечным мясом. Достаточно сказать, что армянский народ дал 114 Героев Советского Союза, 27 полных кавалеров ордена Славы, четырех маршалов и 56 генералов. Опять-таки для сравнения отметим, что все советские республики Средней Азии, а также Азербайджан, вместе взятые, дали в несколько раз меньше генералов, чем армянский народ, и не породили ни одного маршала. Однако умение хорошо воевать никак не вяжется со столь огромным количеством жертв: армяне потеряли убитыми на войне около пятидесяти процентов от общего количество призванных и добровольно ушедших на фронт соотечественников. То есть погибла половина всего списочного состава. Страшная, невосполнимая жертва в целом небольшого по численности народа. В чем же дело? Что могло стать причиной колоссальных потерь армянского народа в годы ВОВ? Ответ на этот вопрос не стоит искать в разных "заговорах против армянского народа" или конспирологических теориях. Вернее, таковой заговор в годы войны существовал – в Азербайджане и Грузии, где план по призыву на фронт в значительной мере выполнялся за счет армян. Однако этим можно объяснить количество, но никак не страшный процент погибших. Между тем секрет высочайшего процента сложивших головы на фронте армян (и не только армян, естественно) кроется в большевистской жертвенной теории ведения войны, отраженной в поэме Лермонтова "Бородино": "И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали…" Но поэма Лермонтова, хотя и несла в себе огромный заряд патриотизма, в этой своей части не отражала действительности. Умереть (погибнуть) по большому счету означает проиграть бой. Русская армия под командованием Кутузова потому и уступила Москву, что намерена была сохранить армию и победить. Победил в Отечественной войне и Советский Союз. Однако Советская армия воевала уже иначе, не как при Кутузове или Суворове - вплоть до Первой мировой войны. Военная наука российских генералов, умеющих и привыкших побеждать малыми силами, была отвергнута большевизмом. Стратегия и тактика, воинская смекалка, бережное отношение к солдатам были заменены количеством и масштабностью, отразившихся в других областях гигантоманией. Не подверглись трансформации лишь мужество и бесстрашие русского солдата, за счет чего, собственно говоря, и была одержана победа. Эта порочная тактика – локальный успех любой ценой – и привела к чудовищным потерям. Попытки приурочить успехи на фронте ко дню рождения Сталина, к первомайскому или ноябрьскому празднику, нездоровое состязание между генералами - все это приводило к невынужденным дополнительным жертвам. Известно немало случаев, когда до цели добиралось менее четверти атакующих бойцов, однако это событие преподносилось как военный успех. Язык не поворачивается назвать Великую победу пирровой, а жертвы – напрасными, но невозможно не сказать: победы можно было бы достигнуть и со значительно меньшими потерями. Это была безжалостная кровавая мясорубка, в которой честно воевавший армянский народ потерял только убитыми свыше десяти процентов от общего количества населения. Погиб каждый десятый армянин, независимо от пола и возраста, хотя собственно война шла достаточно далеко от границ Армении и на армянские города и деревни не падали бомбы и снаряды. Победителей не судят. Эта истина отразилась в учебниках для советских военных учебных заведений, в которых воинскому искусству учили на примере баталий Отечественной войны. Данное обстоятельство могло сыграть с нашим народом злую шутку, когда после распада СССР мы оказались лицом к лицу с количественно намного превосходящим (и несравнимо лучше вооруженным) агрессором, напавшим на Республику Арцах. Когда воевать "по-советски" было бы смерти подобно. Когда приказ "умереть, но не сдаваться" потерял свою актуальность, ибо сдаться означало умереть. Великое счастье наше, что среди армянских командиров советской школы нашлось необходимое количество офицеров, сумевших адаптироваться к новым реалиям. С другой стороны, наш народ выдвинул немало командиров из сугубо гражданской среды: рабочих, ученых, инженеров, земледельцев, учителей… Командиров, генетически запрограммированных на армянское видение боевых действий. Да, задача – победить и выжить! – не была сформулирована, но она жила в подсознании каждого армянского бойца, действовала в полной мере. Победить и выжить! Невероятно сложная задача, ибо война жестока, она требует жертвенности. Сочетание жертвенности с умением победить и выжить - вот высочайшее искусство и кредо армянского Воина, и именно оно становилось залогом невероятных успехов армянской армии. И сегодня, глядя из Степанакерта на свободно парящий в облаках Шуши, гости столицы Республики Арцах, в том числе и высокие военные чины, не могут скрыть своего восхищения нашим Воином и талантом армянских командиров. А те, кто хоть раз побывал в Карвачаре, застывают в немом удивлении: остановить и уничтожить малыми силами огромную массу катящегося с гор врага - на это способен только армянский Воин. Жертвы, к сожалению, были и у нас. Все они поименно упомянуты в Энциклопедии Арцахской войны. И это тоже является показателем нашего отношения к своим воинам. Но вот парадокс для врага: даже гибель наших бойцов не становилась причиной для того, чтобы они прекратили борьбу с врагом. Они продолжали воевать, уже будучи погибшими! Давно собирался рассказать об Андрейке, юном светловолосом улыбчивом парне из Степанакерта. Поздней осенью 1992 года он, разведывая местность, вместе с друзьями-сослуживцами попал в окружение в лощине у села Срхавенд. Семеро молодых армянских витязей, друзей детства, все с одной улицы. Связавшись по рации и сообщив о своем местонахождении и сложившейся ситуации, они приняли бой. Помощь не успевала - тяжелый осенний лесной грунт мешал быстрому продвижению. А связь работала бесперебойно, из рации доносились звуки ожесточенной стрельбы. Андрейка потребовал, чтобы наша артиллерия открыла огонь по тому месту, где они находились: "Вы знаете, где мы", но… никто не решался на это. И тогда он прокричал то, что должен знать каждый из нас, чего никто из нас не имеет права забыть: "Ребята, мы уже погибли! Их очень много, очень. Мы уже погибли! Стреляйте по нам, они среди нас, мы бьемся уже врукопашную!" Огонь был открыт… Спустя пару часов, когда наши бойцы добрались до места боя, они нашли тела армянских героев в окружении полусотни уничтоженных врагов.

-

Нож в спину Сегодня трудно вообразить, что в годы Великой Отечественной войны позиции кремлевской власти и руководства отдельно взятой республики могли разниться. Однако такая аномалия действительно имела место некоторое время на азербайджанском векторе. В связи с продвижением немецких войск на восток известное стремление Москвы по установлению контроля над северными иранскими провинциями отодвинулось на второй план. Тем не менее, данная азербайджанским властям рекомендация – на неопределенное время заморозить тему "южных соотечественников" и полностью сосредоточиться на добыче нефти – удостоилась неожиданной реакции со стороны местных властей. Противоречия между пансоветизмом и паназербайджанизмом со всей очевидностью обнажились на рубеже 1941-1942 гг. Изначально ничто не предвещало подобных развитий. В годы войны руководитель Азербайджанской ССР Мирджафар Багиров позиционировал себя в качестве отца азербайджанского народа и заявлял, что "судьба победы в руках моих азербайджанских нефтяников" (в 1941 г. объемы добычи нефти в Баку были рекордными – 23,5 млн. тонн; в последующие десятилетия этот показатель остался непревзойденным). Его именем назывались железнодорожные составы, дворцы, школы (востоковед Игорь Дьяконов характеризовал Багирова "локальным Сталиным"). Постоянные же разговоры о возможных бомбардировках Баку лишь насыщали атмосферу отцовства. Противоречия между пансоветизмом и паназербайджанизмом проявились в форме конфронтации между руководителем азербайджанской миссии в северном Иране, секретарем ЦК КП(б) Азербайджанской ССР Азизом Алиевым и послом Андреем Смирновым - главой советской дипломатической миссии в Тегеране. Первый проводил курс Багирова по активизации требований тюркского населения "по воссоединению с советскими братьями", второй – официальный советский курс, направленный в тот момент на минимизацию этой активности. В январе 1942 г. посол Смирнов телеграфировал в Москву: "Вряд ли нам полезна столь значительная расшифровка работы группы Алиева, который сам широко известен здесь как секретарь ЦК КП (б) Азербайджана. Одно то, что он возглавляет эту работу, вызывает уже недоверие и боязнь у иранцев, турок и англичан". Послание спровоцировало всплеск негодования со стороны азербайджанского руководства, которое называло Андрея Смирнова "слабым дипломатом", "некомпетентным лицом", "тенденциозным деятелем", даже "пьяницей". Все обвинения озвучивались в официальной переписке. Так, 17 января 1942 г. Мирджафар Багиров телеграфировал в Москву: "Считаю необходимым сообщить, что Смирнов тенденциозно освещает работу группы Алиева. Неконтактность работы Алиева с отдельными нашими официальными работниками, в том числе и военными, может быть, заключалась в том, что он вместе с ними не пьянствовал, наоборот, их уговаривал вести себя более или менее сдержанно. Видимо, все это не нравилось товарищам". Кстати, нелишне заметить, что до вторжения немцев на территорию СССР Смирнов занимал должность пресс-атташе (в ранге первого секретаря советского посольства в Берлине), был специальным советником советской дипломатической миссии в Германии, одновременно исполнял обязанности представителя ТАСС (трудно вообще вообразить, что Сталин командировал бы случайного человека послом в Иран; после войны Андрей Смирнов в ранге Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР работал в Австрии, ФРГ, Турции, позже, в 70-е годы, занимал должность заместителя министра иностранных дел СССР). Клеветническая кампания против дипломата представляла собой ответную реакцию азербайджанского руководства в связи со смещением фокуса советского внимания с иранского вектора. В рассматриваемый период проводился ряд важнейших операций на полях Великой Отечественной, таких как Ржевско-Вяземская, Барвенково-Лозовская, Керченско-Феодосийская десантная… На острейший дефицит ресурсов указывает тот факт, что высадившийся в те же дни в районах Феодосии и Керчи десант комплектовался на базе Закавказского округа. То есть речь о времени, когда стране была категорически противопоказана всякая эскалация напряженности в закавказском направлении. Тем не менее, Багиров настаивал на необходимости дальнейшего поддержания курса по советизации северного Ирана и упрямо не замораживал тему "южных братьев". По сути, речь о беспрецедентном в советской истории случае, когда в сложнейший начальный этап Великой Отечественной войны приоритеты центральной власти и руководства отдельной союзной республики не только не совпадали, но даже противоречили друг другу. Советский посол в Тегеране Андрей Смирнов продолжал сообщать о том, что осуществляемая азербайджанским руководством политика по нагнетанию напряженности в северных провинциях Ирана – нож в спину СССР. В конце января 1942 г. Москва, Лондон и Вашингтон официально признали нерушимость границ Ирана (последний предоставлял территорию для транспортировки стратегических грузов по ленд-лизу) и сосредоточили основное внимание на поиске новых схем совместного противодействия фашистской агрессии. Однако руководитель Азербайджанской ССР Багиров все еще продолжал поддерживать курс воссоединения "двух Азербайджанов", посещал Тебриз и вовлекал в работу поэтов и писателей (Самеда Вургуна, Мирзу Исмаилова, Сулеймана Рустама и др.). Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, которая, впрочем, уже не могла поддерживаться бесконечно долго: в марте 1942 г. по настоянию Москвы миссия Алиева вернулась в СССР. В Тебризе осталось лишь несколько сотрудников во главе с М. Амираслановым. Несколько слов об Азизе Алиеве. Уроженец Еревана, врач по профессии, он в 40-е годы был одним из наиболее востребованных багировских кадров. Алиев всегда направлялся в районы, которые рано или поздно "должны были стать азербайджанскими". После иранской миссии его командировали в Дагестан на должность первого секретаря Дагестанского областного комитета ВКП (б). Так вот, в 1945 г. Багиров поднял вопрос о присоединении к Азербайджану двух дагестанских районов - Дербентского и Касумкентского. Стоит ли говорить о том, что Дагестаном тогда руководил тот же Алиев (в промежутке почти трех лет он руководил этой российской автономной республикой, будучи одновременно и председателем Верховного Совета Азербайджанской ССР (?!) - в Кавказском регионе тандем Багиров - Берия проводил вполне самостоятельную кадровую политику и мог позволить себе и не такое). И еще один любопытный факт. Азиз Алиев – дед нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева.

-

"Северный" стандарт: что не дозволено на Курилах, можно в Карабахе? В Россию впервые за десять лет прилетел премьер-министр Японии. Перед встречей с российским президентом Синдзо Абэ дал понять через средства массовой информации, что одной из целей визита является возможное возобновление переговоров о северных территориях, а в более широком смысле – о перспективах подписания российско-японского мирного договора. Напомним, что примерно три года назад (21 мая 2009 года) тогдашний премьер-министр Японии Таро Асо в ходе заседания верхней палаты парламента назвал Южные Курилы "незаконно оккупированными территориями" и заявил, что ждет от России новых подходов к разрешению проблемы. Официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко прокомментировал это высказывание как "незаконное" и "политически некорректное". Тем не менее, старт был дан. 11 июня 2009 года нижняя палата парламента Японии приняла закон, подтверждающий суверенитет Токио над несколькими Южно-Курильскими островами, которые находятся под юрисдикцией России. Депутаты единогласно проголосовали за закон, в одностороннем порядке провозглашающий острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группу островов Хабомаи "неотъемлемой частью Японии". Новый закон призван был дополнить существующие в Японии законодательные акты по Курилам, в первую очередь закон "О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий". Госорганам Японии предписывалось приложить максимум усилий для "скорейшего возвращения исконно японских северных территорий". В законодательном акте подчеркивалась важность разработки специальных мер "в преддверии российско-японских переговоров, которые пройдут на июльском саммите "большой восьмерки", чтобы придать новый импульс проходящей в Японии кампании по возвращению островов". Три года назад позиция японских парламентариев откликнулась в России мощным резонансом. "Решение парламента Японии носит беспрецедентный характер и очевидно выходит за рамки международной практики решения каких-либо спорных вопросов, - заявил в тот же день председатель комитета Госдумы по международной политике Константин Косачев. - С международно-правовой точки зрения это решение ничтожно. Оно совершенно точно не выйдет за стены японского парламента и уж точно не повлияет на позиции российской стороны. Нынешняя позиция японских парламентариев напоминает мне сказку Пушкина о старике и старухе, где старуха мечтала стать владычицей морской, а осталась у разбитого корыта". "Мы категорически против любого факта посягательства на наши территории, - отметил секретарь президиума генерального совета партии "Единая Россия", вице-спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. - По российско-японским связям может быть нанесен удар, определяющий наши взаимоотношения на много лет вперед. Вопрос о Курильских островах давно решен. Возвращаться к нему - значит не просто пытаться переписать историю, но и вбивать клин между нашими народами, вызывать напряжение в и так непростой мировой ситуации". В ответ на решение японских законодателей Москва заявила тогда, что готова принять встречный закон по Курильским островам. 24 июня российские законодатели приняли специальное заявление Госдумы, где говорилось: "Принятые японскими парламентариями поправки юридически фиксируют отказ Токио от любых компромиссов и лишают правительство Японии свободы маневра в диалоге с российской стороной, а сам диалог - какой-либо перспективы <…> Какими бы внутриполитическими соображениями ни руководствовались японские парламентарии, депутаты Госдумы полагают недопустимыми попытки ставить отношения между государствами и народами в зависимость от конъюнктуры и настроений японской политической элиты". Российская сторона ревностно относится к любой полемике вокруг "Курильского вопроса" и, видимо, у нее есть на то свои основания. Существует, например, мнение, что островная гряда важна в стратегическом плане. В частности, экономическая ценность островов в том, что именно между ними как раз и пролегают единственные незамерзающие проливы (Екатерины и Фриза) из Японского моря в Тихий океан. Соответственно в случае возможной передачи островов Японии тихоокеанский флот России в зимние месяцы будет испытывать большие трудности по выходу в акваторию. Есть и другая точка зрения относительно нежелания России идти навстречу японцам. Это боязнь мощной цепной реакции по мусульманским автономиям Северного Кавказа и Приволжского бассейна, которая может быть спровоцирована подобной уступкой. Иными словами, фобия на прецедент. Тем не менее, после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии ее непоколебимые, казалось бы, позиции на предмет отстаивания территориальной целостности государств несколько расшатались, проявлением чего и стало (по мнению некоторых аналитиков) решение японского парламента. Впрочем, едва ли правильно объяснять позицию России или Японии одним отдельным фактором. Сумма многих факторов, причем не в последнюю очередь исторических (в конце концов, за эти земли велись войны и проливалась кровь в течение трех столетий), и обуславливает соответствующую позицию сторон. В противном случае почему бы не пересмотреть историю всех великих держав, которые стали таковыми, в том числе, и в результате войн. Напомним, что Япония настаивает на возвращении южных островов Курильской гряды - Итурупа, Кунашира, Шикотана и архипелага Хабомаи, "аннексированных СССР в конце Второй мировой войны". Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан. В течение последних трех столетий вопрос о принадлежности островов Курильской гряды и даже острова Сахалин оспаривался неоднократно, и в зависимости от итогов той или иной войны менялась и конфигурация российско-японской и советско-японской границы. После Второй мировой войны спорные территории отошли к Советскому Союзу и были включены в состав РСФСР. Мирного договора между сторонами подписано не было ввиду отсутствия самих договаривающихся сторон: акт присоединения был односторонним - специальным указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 года. Вообще фактор "односторонности" весьма характерен для сферы российско-японских отношений. Вот еще один пример: в 1905 году во время подписания Портсмутского мира (по окончании русско-японской войны) японская сторона неожиданно потребовала от России в порядке контрибуции и остров Сахалин, заявив при этом: "Война перечеркивает все прежние договоры. Вы потерпели поражение в этой войне, и мы намерены исходить из сложившейся на сегодняшний день обстановки". Итак, в конце апреля Россию впервые за десять лет посетил премьер-министр Японии. 29 апреля 2013 года на совместной пресс-конференции Синдзо Абэ сообщил, что будет лично "заниматься этим вопросом, который является самым крупным нерешенным вопросом между двумя нашими странами". Подписав совместную декларацию, в которой среди прочего содержалась и установка на ускорение процесса поиска путей к подписанию мирного договора, чиновники почти тут же сами себя опровергли. Отвечая на вопросы, японский гость признал, что Москва и Токио сохраняют разногласия относительно соглашения, так что переговоры надо вести не спеша. Японский журналист задал вопрос, в котором Россия обвинялась в хозяйственном освоении "северных территорий", в строительстве геотермальной станции, что "неприемлемо для Японии", особенно в неопределенных политических условиях, когда двусторонний мирный договор еще не подписан. Намерена ли Россия продолжать эту "возмутительную политику?" - спросил журналист. Реакция российского президента была достаточно жесткой: "Вы добросовестно зачитали этот вопрос по бумаге. Я бы попросил вас передать тем, кто вам его продиктовал, следующее. Эта проблема досталась нам из прошлого, и мы искренне хотим ее решить. Если вы хотите нам помочь, то это возможно: нужно создавать условия доброжелательного друг к другу отношения и создания обстановки доверия. А если вы хотите помешать, что тоже возможно, то можете продолжать задавать жесткие прямые вопросы, на которые всегда будете получать такие же жесткие прямые ответы". Великие державы велики настолько, насколько велики их амбиции, в том числе, по игнорированию интересов малых народов. В марте 2005 года, когда в Ереване проходили открытые слушания по проблеме Нагорного Карабаха, вопрос "северных территорий", разумеется, не обсуждался. Но все же был затронут. Это произошло сразу после озвученной маститым российским дипломатом Владимиром Казимировым схемы "территории взамен на безопасность", предусматривающей передачу Азербайджану контролируемых армянскими силами самообороны всех районов вокруг бывшей НКАО взамен не на статус Нагорного Карабаха, а на "безопасность вокруг него". Академик Рафаэл Казарян выступил почти с таким же резким, как Путин на пресс-конференции, возражением: "Почему бы в таком случае Москве не передать японцам Курильские острова, занимающие ничтожную площадь в сравнении с территорией России, и не подписать с Японией мирный договор взамен на безопасность в регионе?"

-

Израиль и Турция. Цели разные, мишени общие Сегодня, 6 мая, в Израиль прибывает турецкая делегация во главе с генеральным директором МИДа Феридуном Синирлиоглу. Цель визита – второй раунд переговоров «по перемирию и компенсациям». Речь, как можно понять, идет о денежной компенсации семьям убитых израильскими военными граждан Турции, незаконно вторгшихся в ночь с 30 на 31 мая 2010 года в израильские территориальные воды на судне «Мави Мармара». Тогда израильские телеканалы прокручивали многочисленные кадры, демонстрирующие отнюдь не мирный характер турецких «миротворцев». Организатором рейса, громко названного «Флотилией свободы», была турецкая организация «İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı» (IHH) (Благотворительный фонд прав и свобод человека), занесенная многими странами мира в список экстремистских. Так, еще в 2006 году Датский институт международных исследований публиковал информацию о том, что IHH в 1990-е годы была тесно связана с «Аль-Каидой». Захват «Флотилии свободы» израильскими военно-морскими силами широко освещался в мировой печати, и на несколько лет прервал отношения между Израилем и Турцией. И лишь примерно два месяца назад между этими государствами появились признаки потепления, причиной чего стало согласие Израиля выплатить компенсации семьям убитых «миротворцев». Что же заставило Тель-Авив изменить свое отношение к самой флотилии и действиям собственных военнослужащих? Наивно было бы считать, что Израиль вдруг обеспокоился социальной защищенностью Палестинской автономии, раскаялся в им же организованной многолетней блокаде Палестины и проникся сознанием «турецкой ответственности» перед единоверцами. Столь же наивно было бы считать, что 3 года турками двигало сострадание к палестинцам. И те, и другие преследовали политические цели, в которых собственно палестинцам была отведена роль бессловесных жертв. Сегодня цели Тель-Авива и Анкары вновь совпали, и острие их направлено на Сирию, ради уничтожения которой политические лидеры обоих государств отложили в сторону собственные амбиции и взаимные обиды. Отсюда и взаимные расшаркивания, и нескрываемая готовность к компромиссам. Почему? Неужели Сирия представляет собой угрозу для Турции и Израиля, неужто эта арабская страна тайно готовилась напасть на них? Утверждать это могут лишь абсолютные циники, а верить в эти утверждения – лишь умственно отсталые люди. Еще большую неприязнь вызывают люди, делающие вид, что верят в этот бред. Сирия действительно является крупным государством Ближнего Востока, обладающим значительным политическим влиянием в регионе. С этой точки зрения, по логике, с Сирией было бы выгодно дружить, наладить добрососедские отношения, особенно учитывая тот факт, что она – одна из редких стран в регионе, где до недавних пор эффективно задействованы механизмы мирных межконфессиональных отношений. Фактически Сирия являла собой модель всеобщего примирения на всем Ближнем Востоке. Более того, она в определенной степени была гарантией мира на приграничных с ней территориях Турции и Израиля. И это несмотря на то, что принадлежащие Сирии Голанские высоты с 1967 года оккупированы Израилем, а сирийский район Александретты – Турцией! Так, может, дружба Израиля с Турцией против Сирии является союзом остерегающихся возмездия преступников? Подобная версия имеет право на жизнь, однако, как представляется, причина лежит в иной плоскости. Сирия – промежуточный этап в союзе Тель-Авива и Анкары против Ирана и, в недалекой перспективе, против России. Разумеется, в этом союзе у каждого из его членов разные по амбициям и масштабам цели: если Израиль воспринимает его в качестве средства для укрепления собственной безопасности, то Турция считает союз с Израилем способом восстановить политику османизма. Обеспечение собственной безопасности – благая задача, если она не сопряжена с гибелью государств, никоим образом не угрожающим этой самой безопасности. Сегодня Израиль фактически выдает Анкаре карт-бланш, позволяющий Турции восстановить политику османизма на огромном пространстве канувшей в лету Османской империи. В связи с этим не могу не вспомнить собственную публикацию на эту тему и ответ на нее сотрудника Российского (!) института стратегических исследований Евгения Бахревского. 1 декабря 2009 года в газете «Голос Армении» была опубликована моя статья «Турецкий неоосманизм. Возрождение кровавых традиций?», в которой была описана история этой «идеологии» и звучало предупреждение: «Идеями османизма прикрывались страшные преступления, направленные на насильственную ассимиляцию нетюркских народов, периодически повторяющиеся погромы и резня. А попытки ассимилируемых народов организовать самооборону становились «поводом» и «оправданием» для геноцида – тотального уничтожения жителей «непокорных» районов». Спустя два года в российском издании Регнум была опубликована статья Е. Бахревского: «Политика «нового османизма» Турции и постсоветское пространство», в которой автор взялся доказать, что новые тенденции в политике Турции XXI века не имеют никакого отношения к концепции османизма, и призывал не относиться серьезно к «османским» речам министра иностранных дел Турции Ахмета Давутоглу. При этом он счел возможным сарказм в адрес «Голоса Армении»: «Некоторые аналитики, особенно из стран, ранее входивших в состав Османской державы, занервничав, выдали комментарии об «османской угрозе» и «возрождении кровавых традиций». Насколько эти «некоторые аналитики» были правы, показывают нынешние события, в том числе и уже нескрываемая роль Турции как важнейшей транзитной территории для доставки в Сирию исламских экстремистов и иных террористов. Турция же снабжает их финансами, оружием и боеприпасами. Напомним читателю и эскалацию боевых действий с курдами на юго-востоке современной Турции, а также сопровождающиеся многочисленными жертвами перманентные вторжения на территорию Ирака и налеты турецкой авиации на северные районы этой страны. Стоит также привести фразу премьер-министра Турции Р. Эрдогана, сказанную на собрании возглавляемой им партии 5 мая 2013 года: «Если будет на то воля Аллаха, мы увидим, как этот мясник, этот убийца получит по заслугам в этом мире... и мы возблагодарим (Аллаха) за это». «Угодные Аллаху» проклятия Эрдогана адресовались законно избранному президенту Сирии Башару Асаду, и вряд ли были произнесены случайно накануне поездки турецкой делегации в Израиль. Спустя всего несколько часов после того, как Израиль нанес по Сирии ракетные удары. Это уже, как минимум, второй ракетный удар Израиля по Сирии (первый был нанесен в ночь на пятницу) в результате которых погибли, по некоторым сообщениям, до 300 человек. Сирийские СМИ пишут по этому поводу: «Вновь предпринятая прямая агрессия Израиля подтверждает участие Израиля в заговоре против Сирии и его связь с террористическими группировками», и с этим трудно не согласиться. Израиль на самом деле приступил к прямой агрессии против страны, не представлявшей для нее угрозы. И сделано это исключительно в целях обретения турецкого союзника в противостоянии с Ираном. Звучащие из Израиля заявления, «объясняющие» подобное отношение к Сирии тем, что на территории этой страны базируются террористические организации, не могут быть восприняты всерьез. Хотя бы потому, что недалеко от Израиля расположены крупнейшие спонсоры исламского террористического сообщества – Саудовская Аравия и Катар – с которыми у Тель-Авива нет видимых проблем. Еще одним спонсором исламского терроризма является Турция, ныне входящая в круг союзников-сообщников Израиля. Так что исламские группировки тут ни при чем. Более того, политика Израиля дает основания предполагать его связи с некоторыми радикальными исламскими группировками. Израиль вступил в преступный сговор с преступным же государством. И хотя цели у них разные, ближайшие мишени этого тандема одни и те же. Как уже было сказано, это – Иран и Россия.

-

Можно только удивляться терпению Ирана Редко можно встретить столь неприкрыто тенденциозно преподносимую информацию и ее подгонку под «нужные» выводы, как это сделано в данной заметке, напоминающей агиткампанию в преддверии вторжения коалиционных сил в Ирак или бомбардировки Сербии. На этот раз «агрессором» назначен Иран, а «жертвой» – Азербайджан. А в качестве подтверждения агрессивных намерений Тегерана – выступление в парламенте Ирана заместителя председателя парламентского комитета по безопасности и внешней политике Мансура Хакикатпура, предложившего рассмотреть вопрос о денонсировании российско-иранских договоров первой половины ХIХ века. Данное предложение автором заметки преподносится как открытая угроза Ирана Азербайджану, и стремление «смахнуть его с карты». При этом совершается ошибка, преднамеренность которой, судя по уровню информированности автора, не вызывает сомнений. Так, в заметке ни словом не упоминаются многократно озвученные в Баку территориальные претензии Азербайджана к Ирану, равно как и практические шаги бакинского режима в этом направлении. Второй президент Азербайджана – Эльчибей – еще в 1992 году открыто заявлял в прессе: «Я мечтаю о том дне, когда с карты мира будет стерто государство, называемое Ираном». Как видим, традиция игр с политическими картами мира родилась отнюдь не в Тегеране. Намного умнее и опаснее для Ирана ведет политику Азербайджанской республики нынешний ее президент – Ильхам Алиев. Напомню несколько фактов, каждого из которых в отдельности более чем достаточно для настороженного отношения Ирана к Азербайджану. Уже много лет по азербайджанским телеканалам периодично выступают проживающие в Баку члены иранской террористической организации «Мунафегин» - «Моджахеддин-э халк», руки которых обагрены кровью тысяч жителей Ирана, в том числе, и высшего руководства этой страны. Пару лет назад в Иране прошла серия терактов по отношению к ученым-ядерщикам. Было убито минимум пять ученых. Следствие по этим делам показало, что террористы базируются на территории Азербайджанской республики. В начале июня 2011 года в Российском Институте стратегических исследований выступил Гейдар Мирза, сотрудник администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева. Доклад касался роли Ирана в регионе и заканчивался предложением: «И если основатель нынешнего режима в Исламской Республике Иран возвратился из изгнания на самолете «Эйр Франс», то следующий вполне может сойти с трапа самолета «Азербайджан хава йоллари» (Азербайджанские авиалинии). Подобных примеров можно привести много. Например, на бакинские съезды и конгрессы азербайджанских диаспор мира представителей из Ирана не бывает. Официальное объяснение: «Живущие в Иране азербайджанцы не могут считаться диаспорой, так как они живут на оккупированной части своей Родины». Повторюсь, подобных примеров много, и можно только удивляться терпению Ирана, постоянно ограничивающимся подачей дипломатических нот протеста. Но статья моего заочного оппонента отличается не только тенденциозностью подбора фактов, но и их искажением. Так, он пишет: «А члены иранского кабинета министров заявляют, что в случае начала конфликта с Западом в число главных целей для нанесения ударов войдут стратегические объекты азербайджанской инфраструктуры, а именно построенные при поддержке США нефтепроводы, идущие из Баку к побережью Средиземного моря». Как человек, внимательно отслеживающий события в нашем регионе, могу заявить, что данное предложение не соответствует действительности. Никогда ни один член иранского кабинета не выступал с подобными заявлениями. Тегеран постоянно предупреждает, что готов нанести ответный удар по тем государствам, которые предоставят свою территорию в качестве плацдарма для нападения на Иран. «Расшифровал» это предложение назначенный бакинским режимом оппозиционером азербайджанский журналист Эйнулла Фатуллаев. Это, по крайне мере, означает, что Баку не исключает своего соучастия в готовящейся агрессии против Ирана. А передача Израилю восьми военных аэропортов в Азербайджане является лишним тому подтверждением. Как, собственно говоря, и закупки у Израиля вооружения, пригодного для ведения боевых действий на территории, намного превышающей площадь армянских государств. Что касается заявления Мансура Хакикатпура. Трудно представить, что автору статьи неизвестно, что проблема пересмотра Гюлистанского и Туркманчайского договоров впервые была поднята не в Иране, а в Азербайджане. Надо быть очень пристрастным «аналитиком», чтобы столь оперативно отреагировать на заявление иранского политика и хранить молчание по поводу перманентно звучащих из Баку территориальных претензий к Ирану. Так, 1 февраля прошлого года, на пленарном заседании Милли меджлиса (парламента) Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев предложил «дать юридическую оценку Гюлистанскому и Туркманчайскому договорам, и, исходя из этого, переименовать Азербайджанскую Республику в Республику Северный Азербайджан». Данная инициатива была поддержана другими парламентариями, в том числе депутатом от правящей партии, заместителем исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Сиявушом Новрузовым. «Это достаточно важный вопрос. В мире имеются такие примеры, как Северная Корея и Южная Корея, Северный и Южный Кипр. Было бы целесообразным, если бы Азербайджан, как расколотое государство, назывался бы Северным Азербайджаном», - подчеркнул представитель власти в парламенте Азербайджана. Тогда же было предложено провести референдум и внести дополнения в статью 11 Конституции Азербайджана о том, что Азербайджан состоит из Северного, Южного и Западного Азербайджана. Расшифрую: с недавних пор в Баку принято называть Армению – «западным Азербайджаном». Отмечу также, что в «северный Азербайджан» бакинские идеологи включают южные районы Дагестанской республики Российской Федерации. С тех пор в парламенте Азербайджана постоянно поднимается вопрос «Северного» и «Южного» Азербайджана. Таким образом, выступление в парламенте Ирана заместителя председателя парламентского комитета по безопасности и внешней политике Мансура Хакикатпура, явилось ответом на перманентно звучащие из Азербайджанской республики провокационные заявления. Иранский политик просто и ясно продемонстрировал Баку опасность подобных игр с картами. Азербайджан выступает в роли задевающего провокатора, в случае реальной опасности моментально прячущегося за спины старших подельников. Иначе говоря, Азербайджан – застрельщик, но не игрок в антииранских выступлениях отдельных стран западного сообщества, и лишь очень большое желание быть слепым не позволяет этого не видеть. Поэтому фраза «Трудно винить Азербайджан за то, что он ищет союзников за пределами своего региона» не просто не отражает действительности, она намеренно искажает ее. Азербайджану необходимо отказаться от амбициозных и ничем не обоснованных территориальных претензий к соседним странам, и тогда ему не будет иметь смысла искать военных союзников. Наконец, пара слов о том, что «Азербайджан превратился в динамичного регионального игрока». Я бы сказал иначе: Азербайджан, пользуясь «возможностями» нефтедолларов, давно уже превратился в регионального и внерегионального авантюриста, стремящегося купить себе историю. Последний пример – установка памятников в украинских городах Севастополь и Николаев. В этих городах 7 и 8 мая намечается открытие построенных Азербайджаном памятников бойцам 77-ой Симферопольской Краснознаменной стрелковой и 416-ой Таганрогской Краснознаменной стрелковой дивизиям. Казалось бы, благое дело. Вся беда, однако, заключается в том, что надписи на этих памятниках искажают историю. Азербайджан пытается присвоить ратный подвиг советских людей в войне с фашизмом, в частности, при освобождении Крыма. Voskanapat.info опубликовал на эту тему ряд материалов с которыми может ознакомиться каждый желающий. Подобное поведение – территориальные притязания к соседним странам, попытки присвоить чужую историю и культуру, а также жесткая дискриминация автохтонных народов республики и становится причиной того, что Азербайджан бывает вынужден искать союзников за пределами региона.

-