-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

«Если наполнить сердце любовью, то в нем не останется места для страха и ненависти...» 90 лет назад из Тифлиса в Европу выехал молодой, но уже достаточно известный театральный режиссер Рубен МАМУЛЯН. Продуктивно проработав в театрах Лондона и Парижа, он перебрался в США, где и прославился как успешный режиссер драматического и оперного театра и оставил в этой области серьезный след. Но вскоре он увлекся кино. В 1929 году Мамулян снял свою первую картину, «Аплодисменты», и в течение тридцати лет был одним из самых знаменитых режиссеров Америки. Каждый его фильм вызывал живейший интерес не только своими художественными достоинствами, но и новациями — Мамулян часто прокладывал новые пути в искусстве кино. В этом году исполняется и несколько других круглых дат в творческой биографии нашего соотечественника, в частности 75-летие «Королевы Кристины» с Гретой Гарбо в главной роли. И грустная дата — исполнилось полвека, как он начал работать над "Клеопатрой", но, увы, так и не завершил ее... Как бы ни было, Рубен Мамулян навсегда остался в истории театра и кино как режиссер-новатор, целиком посвятивший себя искусству и зрителю. «Если наполнить свое сердце любовью, то в нем не останется места для страха и ненависти...» Это кредо выдающегося режиссера XX века, сопровождавшее его всю жизнь. Предлагаем вниманию читателей фрагменты публикаций из зарубежной прессы, касающиеся жизни и творчества режиссера. ИСТМЕН И МАМУЛЯН Мамулян говорил, что с детства увлекался американской романтикой, произведениями Марка Твена и Джека Лондона и именно это послужило основной причиной его отказа от Парижа в пользу Америки. В 1923 году он переехал в Рочестер и стал, вместе с Розингом, работать у Истмена. Розинг взял на себя административные дела, Мамулян — художественное руководство. Решив открыть оперную студию, Истмен вместе с тем хотел внести в оперу новизну, придать оперным спектаклям особый драматизм, сделать их более доступными и понятными массовой публике. Взгляды Истмена импонировали Мамуляну. Он хорошо усвоил уроки Вахтангова и помогал своим подопечным внести в образ глубину и жизненную правду. Однако уже в своих первых спектаклях он не забывал о зрелищности представления. Особенностью его стиля стало умение выстраивать живописные композиции больших групп людей, применять специальные эффекты для усиления эмоционального воздействия на зрителя, в частности движущиеся тени фигур на заднике и декорациях. Премьерным спектаклем был третий акт «Риголетто» Верди, который исполняли в течение недели по три раза в день. Отзывы были благосклонными. Затем последовали отрывки из «Севильского цирюльника», «Тангейзера», «Ромео и Джульетты», «Пиковой дамы», «Бориса Годунова», «Паяцев». В январе 1925 года Мамулян поставил целиком «Фауста» Гуно, а вскоре «Кармен» Бизе. В 1925 году в Лондоне умерла Светлана. Мамулян глубоко переживал смерть сестры. 15 января 1926 года он представил работу, которую он и те, кто ее видел, считали лучшей работой Мамуляна за всю его карьеру. Это был спектакль по пьесе Мориса Метерлинка «Сестра Беатрис». Судьба Светланы Мамулян во многом перекликается с судьбой героини пьесы. Три года, проведенные в Рочестере, не прошли даром: режиссерское мастерство Мамуляна окрепло. Театральной жизнью Нью-Йорка заправляла Театральная Гильдия во главе с Лоуренсом Лангнером, патентным юристом по профессии. Как-то по своим патентным делам Лангнер побывал в Рочестере, и Мамулян уговорил его посмотреть кое-что из своих работ. Театральный босс остался доволен увиденным, но в особенности ему понравилось, чему и как молодой режиссер учил актеров, и он предложил ему работу преподавателя театральной школы Гильдии в пригороде Нью-Йорка. Мамулян согласился, лелея надежду поставить спектакль на Бродвее. И такая возможность вскоре представилась. Ему предложили поставить спектакль по инсценировке недавно вышедшего романа Хейворда «Порги» о жизни чернокожих на юге Америки. Ни один из режиссеров не брался за спектакль, опасаясь трудностей работы с черными актерами. Чтобы прочувствовать мир «Порги», Мамулян съездил в Южную Каролину, где происходило действие пьесы, побывал в Гарлеме. Он категорически отказался использовать загримированных белых актеров, а работая с черными, учил их не играть так, как, по их мнению, играют белые, а быть самими собою, такими, какие они есть. Премьера состоялась 10 октября 1927 года, спектакль выдержал 367 представлений. Критика единодушно восторгалась и удивлялась, как мог иностранец так достоверно передать душу негритянского юга Америки. А Мамулян потом часто говорил, что спектакль «Порги» сделал его самого. «МАМУЛЯН — ГЕНИЙ» Театральная Гильдия сначала предложила пьесу «Крылья Европы» другому режиссеру, но тот отказался, не видя никакого шанса на успех спектакля, где 12 мужчин два часа сидят вокруг стола и разговаривают. Мамулян принял вызов. Прошло три недели репетиций, и в Нью-Йорк приехал один из авторов, Роберт Николс. Мамулян пригласил его на ланч. Актеры нервничали, но начали играть и дошли до «молчаливой» сцены. Пять минут тишины, хождение по комнате, тикание часов — и вдруг щелчок! Когда прозвучал щелчок, Николс вскочил и закричал: «Это невозможно! Это невозможно!» Труппа расстроилась. Николс приказал Мамуляну немедленно проводить его на телеграф, чтобы сообщить Брауну о том, что он увидел на репетиции. На телеграфе он написал телеграмму и дал Мамуляну прочитать ее. Режиссер был настолько огорчен, что отказался даже взглянуть на текст. «Я настаиваю!» — сказал Николс. В первой строчке было написано: «Мамулян — гений»... ТЕХНИКА СЪЕМОК ПО-МАМУЛЯНОВСКИ С началом эры звукового кинопродюсеры бросились на поиски театральных режиссеров, которые смогли бы научить «немых» актеров говорить на экране. Студия Paramount Pictures, находившаяся в то время в Нью-Йорке, обратилась к Мамуляну с предложением стать преподавателем, но он не согласился, предложив себя в качестве режиссера, хотя бы на один фильм. Новое поле деятельности захватило Мамуляна, здесь было где развернуться его творчеству. Снимая фильм, он применил множество новых приемов, иногда преодолевая сопротивление помощников. Так, он заставил оператора снимать одновременно тремя камерами, что в те времена нелегко было сделать. Он предложил использовать два микрофона, чтобы записать одновременно звучащие песню матери и шепот молитвы дочери, а затем совместить эти две записи на пленке. Он поставил камеру на колеса, и она постоянно двигалась, что придало фильму особую динамику. Впервые в кинематографической практике он применил съемки вне студии: на железнодорожном вокзале, в метро, на крыше небоскреба, на Бруклинском мосту, хотя это было нарушением существовавших тогда законов нью-йоркского муниципалитета. Пресса назвала «Аплодисменты» первой совершенной реализацией нового кино: новые персонажи, новая техника, очевидный отход от традиций старых фильмов. Студия Paramount предложила Мамуляну поставить фильм о юноше и девушке, которые оказались замешанными в рэкете. Мамулян переехал из Нью-Йорка в Голливуд, где теперь размещалась студия, и приступил к съемкам. Фильм «Городские улицы» вышел на экраны в 1930 году и имел шумный успех. Это был самый первый «гангстерский» фильм времен «сухого закона», но в отличие от последующих в нем было очень мало экранного насилия, чем Мамулян гордился. Впервые в истории кинематографа здесь зазвучал закадровый голос. Успех фильма «Городские улицы» дал возможность Мамуляну получить полную свободу в работе над двумя последующими картинами: в фильмах «Доктор Джекил и мистер Хайд» и «Люби меня сегодня вечером» он был и продюсером, и режиссером. Оба фильма стали его высшими достижениями в кино, наиболее характерными его работами. «МИСТЕР ГАРБО» И ГОЛЛИВУД «Доктор Джекил и мистер Хайд» — это первая звуковая киноверсия знаменитого романа Роберта Стивенсона, повествующего о добре и зле. Великодушный доктор Джекил под воздействием обстоятельств испытывает на себе эликсир, превращаясь в чудовищного мистера Хайда. Обе роли блистательно сыграл актер Фредерик Марч, удостоенный Оскара за свою работу. Сцена превращения виртуозно снята Мамуляном без применения монтажа, способом, который он держал в секрете до конца 60-х годов. Изобретательность режиссера, казалось, не имела границ: прокручивая в обратную сторону пленку с записью очень низких и высоких частот, он получил фантастическую музыку, а ритм ей задал, записав учащенное биение собственного сердца. ...Существует легенда, что Грета Гарбо, восхищенная игрой Дитрих в фильме Мамуляна «Песнь песней», сама предложила, чтобы он снял ее в какой-нибудь роли. Так это или не так, но в следующем фильме Мамуляна «Королева Кристина» роль шведской королевы XVII-го века действительно сыграла Грета Гарбо. Мамуляну пришлось изрядно повозиться с ней: знаменитая кинодива не желала репетировать, считая, что репетиции лишают ее игру свежести; она требовала, чтобы при съемках интимных сцен не присутствовал никто, кроме партнера и оператора. Но, как всегда, Мамулян победил, и их отношения стали настолько дружественными, что после окончания съемок они инкогнито отправились в небольшое путешествие в Аризону. Газетчики об этом пронюхали, и Мамулян получил титул «Мистер Гарбо», впрочем, без последствий. В 1934 году маленькая голливудская киностудия Pioneer Pictures начала съемки первого цветного художественного фильма «Бекки Шарп» по роману Теккерея «Ярмарка тщеславия». Режиссер фильма Лоуэлл Шерман умер через три дня после начала съемок, и студия пригласила Мамуляна закончить фильм. Он согласился с условием, что начнет с чистого листа. Фильм восстановил престиж режиссера Мамуляна. Цветовые эффекты Мамуляна получили всеобщее признание: фильм получил премию Туринского фестиваля за оригинальное использование цвета. Работая в Голливуде, Мамулян не прерывал контактов с Театральной Гильдией и высказывал желание вернуться на нью-йоркскую сцену. Такая возможность представилась весной 1935 года, когда Гильдия решила поставить оперу Гершвина «Порги и Бесс». С Мамуляном был подписан контракт. Гершвин преклонялся перед Мамуляном и согласился сделать в партитуре некоторые сокращения, которые, по общему признанию, придали опере большую стройность и драматичность. Критика воздала должное режиссеру, но, конечно, львиная доля славы досталась композитору. Такое распределение внимания не устраивало Мамуляна, и в поисках проекта, в воплощении которого его роль была бы главной, он взялся за съемки фильма «Веселый бандит». Амбиции Мамуляна были удовлетворены: веселый фильм, пародирующий гангстерскую продукцию Голливуда, получил приз нью-йоркских кинокритиков как лучшая картина 1936 года. НАЧАЛО КОНЦА Последующие несколько лет Мамулян провел в Голливуде. Из фильмов, которые он снял за этот период, наиболее удачными были «Знак Зорро» и «Кровь и песок», самая, пожалуй, живописная картина режиссера, получившая в 1940 году особый приз Венецианского фестиваля как лучший цветной фильм. В 1942 году Мамулян женился. Его женой стала Азалия Ньюман, художница-портретистка, дочь Эдвина Ньюмана, близкого друга президента Вудро Вильсона, непостижимым образом совмещавшая в себе черты многих мамуляновских героинь. И вновь Мамулян возвращается на сцену. Театральная Гильдия решила поставить мюзикл Роджерса и Хаммерстайна «Оклахома!» и пригласила его на постановку. Он загорелся идеей создать спектакль, в котором в единое целое были бы объединены текст, музыка и танец. Вопреки опасениям продюсеров, что легкомысленный спектакль неуместен в разгар войны (1943 год), публика приняла «Оклахому» «на ура». Спектакль стал знаковым в истории музыкальной культуры Америки. Через два года авторы «Оклахомы» вновь объединились и создали еще один классический спектакль — мюзикл «Карусель». Премьера состоялась 19 апреля 1945 года, критика была единодушна в высокой оценке. Меж тем требовательность Мамуляна к актерам и помощникам, неуступчивость в отстаивании своих идей делали его «неудобным» режиссером. Его перестали приглашать, и это обстоятельство послужило одной из причин того, что режиссер Артур Фрид в сентябре 1956 года предложил ему сделать киномюзикл по знаменитому фильму режиссера Любича «Ниночка». Фрид, конечно, ценил способности Мамуляна, особенно в жанре мюзикла, но не последнюю роль играли финансовые соображения: безработному режиссеру можно было заплатить небольшой гонорар. Снятый в 1939 году фильм Любича о российской большевичке с Гретой Гарбо в главной роли еще хорошо помнили, поэтому, дабы не делать дубликат, Мамулян решил, что идеи и содержание нужно передать прежде всего музыкой и стилизованными движениями. И действительно, фильм, получивший название «Шелковые чулки», хорош именно музыкальными и танцевальными номерами в исполнении поющей актрисы Сид Чарисс и легендарного актера-степиста Фреда Астера. УДАРЫ СУДЬБЫ В 1957 году Сэм Голдуин задумал сделать киноверсию оперы Гершвина «Порги и Бесс». Понимая, что Мамулян, когда-то поставивший оперу на сцене, мечтает сделать ее экранизацию и пойдет на малый гонорар, Голдуин заключил с ним контракт. Съемки должны были начаться в июле следующего года, но Мамулян сразу же окунулся в предсъемочную работу: подбирал исполнителей главных ролей, подготавливал декорации и костюмы, репетировал музыкальные номера. За день до начала съемок на студии вспыхнул пожар, уничтоживший все костюмы и декорации. Глядя на полыхающий огонь, Голдуин поклялся все восстановить, несмотря ни на какие затраты. Но вызванный пожаром перерыв в работе дал ему время на размышления. Правильным ли был выбор режиссера? ...27 июля Голдуин уволил Мамуляна и назначил на его место Отто Преминджера. Для Мамуляна это был чрезвычайно болезненный удар, и он вступил в борьбу, в которой потерпел поражение. А судьба готовила ему новый удар. В ноябре 1959 года он начал работу над фильмом «Клеопатра». Фильм должен был быть широкоэкранным: вошедший в моду широкий экран особенно подходил для эпической картины, а Мамулян уже имел опыт работы с ним. Он считал, что для заглавной роли наиболее подходит Элизабет Тейлор. Она не очень хотела играть египетскую царицу и выдвинула требования, которые, по ее мнению, никак не могли принять продюсеры фильма. Но Мамулян настаивал, и Тейлор вошла в историю кино как первая актриса, получившая за роль больше миллиона долларов. С самого начала работы возникли трудности. Сценарий писали порознь два английских романиста. Мамуляна не удовлетворял сценарий, по мере написания все больше терявший драматизм. Сценаристов уволили, для спасения фильма был нанят более опытный сценарист, но когда Мамулян увидел, какие изменения ему навязывают, он заявил, что «Клеопатра» стала не тем фильмом, для режиссуры которого он был нанят, и в январе 1961 года подал в отставку. На этом закончилась карьера режиссера Рубена Мамуляна. В 1964 году он опубликовал детскую книгу «Абигайл», главным действующим лицом которой была кошка. Десять лет жизни Мамулян посвятил переводу своей любимой пьесы — шекспировского «Гамлета» — на современный английский язык. Огромная эта работа получила высокую оценку шекспироведов. 70-е и 80-е годы он провел, путешествуя с одного кинофестиваля на другой и выступая с лекциями в университетах и на ретроспективах своих фильмов. Дважды он был почетным гостем Московского кинофестиваля, побывал в родном Тбилиси и Ереване. В 1980 году его имя было занесено в «Бродвейский зал славы». В 1983 году он получил высшую награду Гильдии кинорежиссеров Америки — премию Гриффита за суммарные достижения в области кинематографии. Рубен Мамулян умер 5 декабря 1987 года. По мотивам зарубежной печати подготовила Жасмен Исраелян

-

Свет звезды погасшей 30 марта академику Виктору Фанарджяну исполнилось бы 80 лет Во "Всемирном биографическом энциклопедическом словаре" ему посвящено несколько строк: "Фанарджян Виктор Варфоломеевич (1929-2003), нейрофизиолог, академик Национальной АН Армении (1982), член-корреспондент РАН (1984). Фундаментальные исследования физиологии мозжечка и структур ствола мозга, механизмов регуляции двигательного акта". За этими скупыми, суховатыми строчками скрывается не только большая жизнь — за ними стоит настоящий научный подвиг крупного ученого и удивительный духовный мир неординарного интеллектуала. Вклад Виктора Фанарджяна в науку очень велик. Неспециалисту сложно судить об этом, однако научные степени и звания говорят сами за себя. Впрочем, даже простое их перечисление занимает слишком много места. Отметим главное. Виктор Фанарджян был действительным членом Академии наук Армении и член-корреспондентом Академии наук СССР. Его избрали действительным членом Российской академии естественных наук. После всемирно известного астрофизика Виктора Амбарцумяна ни один из наших ученых такого признания не удостаивался. В мировом сообществе ученых-физиологов он по праву считался светилом первой величины, его избирали членом целого ряда зарубежных академий и научных сообществ. Его труды, а их у Фанарджяна более 500, становились событием научной жизни. Автору этих строк посчастливилось близко знать выдающегося ученого. Это был поистине удивительный человек. Очень значительный, одухотворенный, крайне нетривиально мыслящий. В лице Виктора Фанарджяна мы имели академика в классическом понимании смысла слова — академика не по званию только, а в первую очередь по уровню интеллекта, по масштабу поистине всеохватывающей эрудиции. Все, кто его знал, в один голос отмечают удивительную преданность Фанарджяна науке, его стремление вести исследования в любых, подчас самых сложных, неподходящих условиях, как то было, например, в начале 90-х годов, когда возглавляемый им Институт физиологии зачастую оставался без света и тепла. Но он находил способы продолжать опыты. Кто-то может усмотреть в этом фанатизм. Но Фанарджян ни в малейшей степени не был фанатиком. Сегодня, по прошествии лет, становится понятным, что именно стояло за энтузиазмом и работоспособностью, которым завидовали куда более молодые, полные сил и здоровья люди. Он изучил и знал мозг человека так, как знали его всего несколько исследователей на планете. Он понимал как никто другой, что мозг, подобно вселенной, неисчерпаем. Крупные открытия влекут за собой новые, еще более интересные вопросы, ставят перед ученым новые задачи. Поэтому ни о каком перерыве в работе не могло идти речи. Узнать как можно больше, раскрыть очередную тайну, за которой вновь маячит таинственная и привлекательная, ждущая своего первопроходца неизвестность... Нет, это, конечно, никакой не фанатизм, это неугасающий интерес к познанию как таковому. Интерес, который он пронес через всю жизнь, интерес, без которого в науке делать нечего. Не знаю, возможно. кому-то мое сравнение покажется натянутым и преувеличенным, но лично я для себя в процессе общения с Виктором Фанарджяном сделал непоколебимый вывод, что он был из той породы ученых, которая дает человечеству Коперников и Ньютонов. То есть тех, которые обеспечивают прогресс, не задумываясь об этом. Потому что думают они не о себе и своем месте в жизни, а о науке. Фанарджян занимался исследованиями фундаментальными, то есть такими, которые на первый взгляд слишком слабо связаны с насущными задачами и требованиями дня. Действительно, зачем маленькой Армении, у которой и без того проблем невпроворот, тратить деньги на фундаментальную науку? Это привилегия больших, богатых государств. Там ученые откроют все, что надо, поставят тайны природы на службу человеку, а мы уж со временем этими открытиями воспользуемся. Не скрою, однажды я, желая вызвать Фанарджяна на дискуссию, стал развивать в его присутствии мысли подобного сорта. Он очень предметно и ясно (кстати, это было свойственно Фанарджяну — прекрасному полемисту, обладающему великолепнейшей логикой) доказал, что мы, армяне, можем занять свое достойное место среди других наций только в том случае, если полностью задействуем интеллектуальный потенциал нации. Нефть, газ, золото, все иные богатства, данные людям природой, имеют неприятное свойство когда-нибудь заканчиваться. Быть может, нет худа без добра, и, лишив нас ресурсов, Бог дал армянам шанс обратиться к развитию интеллекта. Потому что при правильном подходе интеллектуальное развитие — подобно возможностям мозга! — может быть поистине безграничным. Ну и, конечно, не следует сбрасывать со счетов и некоторые ментальные особенности. Даже те, которые мы привыкли числить по разряду отрицательных. Индивидуализм, например. Казалось бы, что в индивидуализме хорошего? Однако фундаментальная наука, при всем том что "двигают" ее в современных условиях огромные, прекрасно оснащенные исследовательские коллективы, в конечном счете остается уделом индивидуалов. Открытие — штучная работа, его, как правило, делает один, максимум — двое или трое. Все остальное — логическое развитие и совершенствование идеи, пришедшей в чью-то светлую голову... Между прочим, когда стало совсем уж невмоготу и вместо кошек (которых просто нечем было кормить) пришлось ставить опыты на лягушках (этим не так много требуется, к тому же особенно согревать их не надо — холоднокровные существа), он мог совершенно спокойно, без каких-либо проблем покинуть Ереван. Нет, не сбежать, а принять одно из многочисленных предложений из-за рубежа, откуда его постоянно зазывали продолжать работу в более подходящих для того условиях. Это даже не предложения были, а скорее просьбы. Многим зарубежным коллегам-физиологам очень хотелось поработать с легандарным армянским ученым. Но вот что интересно: в годы советские, с точки зрения обеспечения науки вполне благополучные, он мог месяцами находиться в Америке, Европе, Японии, работать в тамошних лабораториях, общаться с собратьями по науке. А в период холода и голода никуда уезжать не то чтобы не хотел, но даже не думал об этом. Хотя очень хорошо понимал, что тем самым наносит ущерб любимой науке — ясно же, что в замечательной американской либо японской лаборатории он сделает несравненно больше, нежели в темном, замерзающем здании ереванского Института физиологии. Однако, повторю — при всей безоглядной преданности науке фанатиком Виктор Фанарджян не был. И в непрекращающихся исследованиях, проводимых в поистине беспрецедентных, очень тяжелых условиях, он видел совсем не только научный поиск. В эти годы не столько наука двигала им, сколько любовь к Родине. Патриотизм. Понятия, ставшие в последнее время словами, причем словами, во многом потерявшими свое настоящее содержание. Наверное, оттого, что про патриотизм и любовь к Родине модно рассуждать. Благодатная тема, небезвыгодная к тому же. Виктор Фанарджян ни разу таких слов не произносил. Никогда. И никого не пытался поучать, как именно следует Родину любить. Он был интеллигентом самой высокой пробы и допустить такого рода спекуляций не мог по определению. Но патриотом был настоящим, из тех, которые полагают любовь к отчизне не в словах, но исключительно в делах. Вне Армении он себя не мыслил — не видел смысла жить и работать на чужбине. Тогда даже научные изыскания теряли для него свою прелесть и привлекательность. Такое редчайшее сочетание выдающегося профессионального таланта с незаурядным, далеко не каждому свойственным талантом патриота называется гражданственностью. И это тоже особый дар, которым он обладал в полной мере. А еще он был человеком чести, человеком правды и справедливости. Обладал очень острым чувством ответственности. Был прекрасным товарищем — очень отзывчивым и чутким, это в один голос утверждают все, кому довелось его знать. "Такие люди не должна умирать", — сказал кто-то на его похоронах. А он и не умер — свет его таланта и человечности еще долго будет согревать современников, подобно тому, как долгие годы идет к нам свет от погасшей звезды... Армен Ханбабян

-

Между азербайджанцами и индейцами есть расовое сходство заметил генконсул АР в Лос-Анджелесе Элин Сулейманов Об "открытии" Сулейманова сообщил издатель "Калифорнийского курьера" Арут Сасунян в опубликованном на этой неделе комментарии. Впрочем, расовая тема в нем не более чем "эпизодическая". Основная же касается агрессивной антиармянской пропаганды, которую ведут в США азербайджанские дипломаты при поддержке нанятых апшеронским правительством американских лоббистских фирм. Правительство Азербайджана, используя нефтедоллары, пытается порочить Армению и Арцах в американских политических кругах, утверждает А. Сасунян и приводит внушительный список фирм, задействованных в антиармянской пропаганде. Среди них Livingston Group, Melwood Communications, The Tool Shed Group, основанная Джейсоном Катцем, бывшим PR-директором американо-еврейского комитета. Издатель "Курьера" заявляет, что за последние три года Азербайджан потратил миллионы долларов на содержание лоббистов. Однако отдача от этих "инвестиций" мизерна... "В то время как азербайджанское посольство с помощью этих фирм обрабатывает официальных лиц в Вашингтоне, консульство в Лос-Анджелесе стремится нейтрализовать политическое влияние огромной армянской общины Калифорнии. К счастью, ни посольство, ни консульство не преуспели в достижении своих целей", — пишет автор комментария. Он напоминает о недавних тщетных усилиях посольства АР поднять в Конгрессе тему Ходжалу и добиться осуждающих заявлений законодателей в адрес армян. Но, несмотря на согласованные действия посольства и влиятельных лоббистов, азербайджанцам удалось убедить лишь одного из 533 членов Конгресса. "Конгрессмен Эд. Уитфилд, республиканец из Кентукки, сопредседатель проазербайджанской группы, был единственным, кто позволил себе высказаться в связи с крайне противоречивым инцидентом", — уточняет А. Сасунян. Еще менее эффективны, на его взгляд, усилия Азербайджана в Калифорнии, несмотря на щедрую трату денег, времени и людских ресурсов. В 2005 году Ильхам Алиев назначил Элина Сулейманова, выпускника Флетчерской школы дипломатии, первым генеральным консулом в Лос-Анджелесе, и одной из главных его миссий, как он признавался в азербайджанских СМИ, является "противодействие политическому влиянию армянской общины Калифорнии". Издатель "Курьера" вспоминает прошлогодние смешные потуги Сулейманова, когда тот написал письмо владельцу одного из театров в Лос-Анджелесе, требуя отмены мероприятия, посвященного Арцаху. Жалоба дипломата была, конечно же, проигнорирована. "Провалы Сулейманова нельзя объяснить недостатком в нем энтузиазма и энергичности, — пишет Сасунян. — Генконсул всегда активно старался продвигать интересы АР и не упускал случая принизить Армению и Арцах. Лоббистские фирмы, нанятые его правительством, организовали для него туры в Колорадо, Гавайи, Айдахо, Мичиган, Орегон и Вайоминг, где он читал лекции студентам, встречался с местными политиками и печатал статьи под своим именем в малоизвестных газетах. Сулейманов посетил даже резервацию индейцев в Монтане, где заявил, что между азербайджанцами и коренными американцами существует расовое сходство. Студент университета Монтаны приводил цитату от Сулейманова, согласно которой индейцы — "выходцы" из Азербайджана и поэтому генеральный консул чувствует определенное родство с племенным народом США, представители которого для него как братья... ...Главным достижением нанятых Азербайджаном лоббистских фирм, по мнению А. Сасуняна, был визит четырех калифорнийских законодателей в Баку в сентябре 2007 года. После чего последовало несколько ответных визитов депутатов меджлиса и представителей азербайджанского правительства. О том, насколько безрезультатна в Калифорнии азербайджанская пропаганда, свидетельствует тот факт, что в прошлом феврале, когда лоббисты состряпали сочувственное письмо, адресованное Ильхаму Алиеву по случаю "годовщины Ходжалы" и активно собирали под ним подписи местных законодателей, лишь один из 120 членов Калифорнийской ассамблеи согласился, чтобы его имя фигурировало под этим посланием. Депутат-латинос Филипе Фуентес оказался единственным в своем "порыве". Кстати, письмо было составлено все тем же Джейсоном Катцем. Он же предлагал депутатам бесплатно поехать в Азербайджан, так сказать, за казенный алиевский счет... Но самое нелепое, что письмо за подписью одного Фуентеса было представлено генконсулом, а затем и растиражировано азербайджанскими СМИ как чуть ли не "дипломатическая победа" Азербайджана. "Правительство АР и его представители в США, похоже, не осознают, что это не в их интересах принижать и провоцировать армянскую общину Калифорнии, — пишет Сасунян. — И совсем не случайно, что недавнее появление Сулейманова в университете Нортриджа сопровождалось студенческим протестом". В заключительной части комментария издатель "Курьера" предупреждает: "Если генконсул Азербайджана и его наемные лоббисты продолжат распространять лживую информацию об Армении и Арцахе, армяне США нейтрализуют их пропаганду. И одним из шагов станет открытие представительства Арцаха в Лос-Анджелесе в качестве филиала "головного" представительства, что находится в Вашингтоне". Новое время

-

Весной 1915 года турецкие власти приступили к депортации и резне армянского населения страны. К лету депортация вплотную подошла к Алеппскому вилайету, к городу Сведия. В июле почти 5 тысяч жителей шести армянских сел, расположенных вокруг горы Муса, взялись за оружие, поднялись на гору и прибегли к самообороне. Героическая эпопея продолжалась 40 дней, турецким войскам так и не удалось сломить сопротивление армян. Подошедшие французские корабли приняли на борт более 4 тысяч "мусалерцев" и спасли их. В то же время в этой же акватории Средиземного моря находились корабли американского флота... В предлагаемой читателям статье сделана попытка выяснить роль и миссию американского флота в деле эвакуации защитников горы Муса. Автор статьи, сын крупнейшего астрофизика Виктора Амбарцумяна, академик НАН Рубен АМБАРЦУМЯН, занимается не только проблемами математики, но также вопросами новейшей истории. Рубен АМБАРЦУМЯН Ребусы Муса-дага ЗАПРЕТНАЯ ТЕМА 23 сентября 1915 г. "Нью-Йорк Таймс" поместила заметку под заглавием "Спасены 5 тысяч армян: французские корабли перевезли их из Сирии в Египет". Париж, 22 сентября. Сообщение, распространенное вчера Морским министерством, рассказывает o спасении французскими военными кораблями тысяч армян от турок. 5 тысяч армян, из которых 3 тысячи составляли женщины, дети и старики, в конце июля нашли убежище в горах Джебель Муса. Они отчаянно защищались от нападавших до начала сентября. Амуниция и продовольствие закончились, и их ожидала неминуемая гибель. Но им удалось сообщить об их серьезном положении на французский крейсер. Эскадра, стоявшая у берегов Сирии, немедленно пришла на помощь и забрала всех в Порт-Саид, где их разместили во временном лагере. Это было первое сообщение о драме, составившей впоследствии содержание знаменитого романа Франца Верфеля "Сорок дней Муса-Дага". Но в американской прессе информация об этом событии быстро заглохла: появились еще одна или две заметки (уточнялось, что французский крейсер вышел на мусадагцев, заметив их сигнал бедствия — простыню с красным крестом, вывешенную на прибрежных скалах, что в эвакуации армян участвовали 4 французских и один британский военный корабль, а осада горы турками продолжалась 53 дня) — вот пожалуй и все. В 1915 г. послом США в Турции был Генрих Моргентау, уже в 1918 г. опубликовавший книгу своих воспоминаний (Ambassador Morgenthau Story, далее — Story) о событиях в Турции за период конца 1914 — конца 1915 гг. Считается, что посол Моргентау "вел героический крестовый поход за армян" и заслужил их "вечное благословление" (в оригинале: waged a heroic crusade for the Armenians и everlasting blessing, из предисловия к одному из поздних изданий Story). Однако каких-либо упоминаний об эвакуации армян с сирийского побережья французскими или иными кораблями в Story не имеется. Чем объясняется умолчание об этом, единственном в своем роде, случае "happy end"-а в истории геноцида армян? Недавно опубликованный "Дневник посла Моргентау" (United States Diplomacy on the Bosphorus, the Diaries of Ambassador Morgenthau. 2004, Gomidas Institute, London, далее "Дневник") свидетельствует о присутствии американских военных кораблей в турецких водах восточного Средиземного моря в 1914-1915 гг. ...Для осуществления планов антироссийского лагеря необходимо было войну между Россией и Германией (начало — август 1914 г.) дополнить войной между Россией и Турцией. Прорыв немецких крейсеров "Гебен" и "Бреслау" в Константинополь, где они, сохраняя немецкую команду, номинально вошли в состав турецкого флота, резко изменил баланс сил на Черном море в пользу Турции. В октябре 1914 года крейсеры "Гебен" и "Бреслау" под турецким флагом и под командой немецкого адмирала Сушона атаковали Севастополь и Одессу. В качестве условия сохранения мира с Турцией Россия потребовала удалить немецкие корабли. Русский посол Гирс выехал в Софию, как бы оставляя дверь для мирного исхода и своего возвращения в Константинополь открытой. Как "Дневник", так и Story свидетельствуют, что посол США не оказал давления на Турцию в пользу принятия справедливого требования России. Приведем соответствующий эпизод из Story. Турецкое правительство заседает, обсуждая создавшуюся ситуацию. Талаат мечется между посольством США и местом заседания турецкого правительства, он на связи. Моргентау — Талаату: "Ты же не мальчик на побегушках, перестань метаться и решай, ты же Талаат!" Талаат (со смехом): "Если так, то я, Энвер и Вангенхайм — мы за войну". Как объяснить столь легкое "решение" Талаата в пользу немедленной войны с Россией? Ведь Талаату одних германских кораблей на Черном море для начала войны было недостаточно, так как незащищенным оставалось Средиземноморское побережье Турции. Что гарантировало это побережье от атаки насыщавших Средиземное море флотов Англии и Франции, которые в случае начала войны с Россией автоматически превращались в смертельную угрозу для Турции? Ведь Англия и Франция действительно объявили войну Турции вскоре после ее нападения на Россию. В "Дневнике" имеются многочисленные указания на присутствие военных кораблей США в турецких водах Средиземного моря. Текст "Дневника" определенно свидетельствует о присутствии там шести крейсеров (или линкоров): "Флорида", "Индиана", "Северная Каролина", "Теннесси", "Де Мойн", "Честер". Были и другие корабли США. Можно утверждать, что этот флот США и служил источником воинственности Талаата. Ведь союзники России — Англия и Франция — не могли себе позволить даже малейших осложнений в отношениях с США, своим потенциальным союзником в той тяжелейшей войне. Одно только присутствие кораблей США гарантировало исключение малоазиатского побережья из зоны военных действий. Не потому ли потерпевшая крах десантная операция Антанты проводилась в Европейской Турции (Галлиполи)? Вероятно, автор Story вполне сознавал роковое политическое значение военных кораблей США в турецких водах: в Story о кораблях США нет ни слова. Как следствие "за бортом" Story остались все многочисленные абзацы из "Дневника", говорящие о поставках грузов в Турцию американскими кораблями. Цитируем "Нью-Йорк Таймс" от 8 сентября 1914 г.: "Стратегия Турции — нанести первый удар по России... минное поле не пропускает золотой корабль через Дарданеллы... "Скорпион" встретит "Северную Каролину" и заберет сокровище..." Участвовал ли лично посол Моргентау в этой операции? Цитируем из "Дневника" запись от 22 сентября 1914 г.: "Скорпион" вернулся из Дарданелл... Я пошел в Оттоманский банк и договорился об обмене золота". Помимо золота американские корабли доставляли в Турцию уголь, об этом много говорится в "Дневнике". Для турецкого флота, целиком сосредоточенного в Черном море и воевавшего там с русским флотом, угля требовалось не меньше, чем снарядов. Доставляли ли американские корабли кроме золота и угля также и снаряды? Отсутствие в "Дневнике" прямых данных об этом легко объяснить требованиями секретности. Однако их заменяют данные косвенные (о роли американского флота в развязывании Турцией войны против России и по ходу войны, включая поставки оружия Турции, см. статью автора "Рецепт посла Моргентау", "ГА", 25.09.2008 г.). Центрами активности кораблей США были турецкие порты Александретта, Бейрут, Яффа, а фиговым листком, служившим прикрытием присутствия кораблей США в этом регионе, служила гуманитарная деятельность: моральная и материальная поддержка сионистских колонистов в Палестине (в то время уже более 100 тысяч), вплоть до эвакуации желающих за пределы Оттоманской империи, по данным внучки посла Моргентау, известной писательницы Барбары Тучман, около 6 тысяч были действительно эвакуированы в Александрию, Египет). "Дневник" буквально насыщен подробностями об эвакуации сионистов, из которых видно, что дирижировал действиями американских кораблей в турецких водах сам посол Моргентау. Два примера из "Дневника": 25 июня, пятница, 1915 Я послал телеграмму в Бейрут, чтобы "Теннесси" отплыл сразу, поскольку на борту уже было 400 пассажиров и еще 100 ждут в Яффе. Мне казалось, что будет лучше, чтобы "Теннесси" не ждал разрешения взять на борт еврейских женщин. 23 ноября, вторник, 1915 Я получил известие с "Де Мойна", что "Блэкли" шел в Яффу, чтобы забрать евреев, и что "Цезарь" шел на Бейрут, чтобы забрать евреев оттуда. Несколько замечаний об американских кораблях. Поиск в интернете дает следующие сведения, исходящие от американских военных историков: "Цезарь"(CAESAR, AC-16, collier) — военный корабль США, углевоз, построен в 1906 г... в Средиземном море с октября 1915 г. по апрель 1916 г., водоизмещение 5920 тонн... вывез 135 беженцев из Яффы в Александрию... Интернет перечисляет все корабли, носившие в истории США название Blakely ("Блэкли"), однако среди них нет ни одного, плававшего в 1915 г. Не исключено, что Blakely 1915 года выполнял также какую-то секретную миссию. "Дневник" указывает на присутствие в турецких водах шестерых крейсеров (или линкоров) США. Их имена: "Флорида", "Индиана", "Северная Каролина", "Теннесси", "Де Мойн", "Честер". Интернет не признает пребывания каждого из последних 6 кораблей в турецких водах. Например, признание имеется в случае "Де Мойна", но отсутствует в случае "Флориды" и "Индианы". Цитируем из Интернета: Между 26 мая 1915 и 25 апреля 1917 "Де Мойн" защищал американских граждан и американские интересы, которые подверглись угрозе в войне на Ближнем Востоке — вывозил миссионеров и беженцев из Турции и Сирии, доставлял деньги и перевозил американских официальных лиц. Цитируем из "Дневника": 4 марта, четверг, 1915 Греческий патриарх зашел, чтобы узнать, не могли ли мы организовать, чтобы "Флорида" вернула греческих беженцев на острова. Еще раз "Флорида" упоминается уже в конце "Дневника": 7 января, пятница, 1916 Я направился в Сан-Стефано посмотреть, соответствует ли правде слух, что "Флорида" села на мель. Упоминание "лимонов" в следующей цитате из "Дневника" прямо говорит о секретном характере груза "Индианы": 7 ноября, суббота, 1914 A load of lemons was transferred by lighter from INDIANA, that was outside of the mine circuit, to the WASHINGTON and brought to Constantinople (лимоны лихтером (малое судно) были переправлены с "Индианы", стоявшей за минным полем, на Вашингтон, и так перевезены в Константинополь). Написанная еще до конца Первой мировой войны книга воспоминаний Моргентау прежде всего служила антигерманской пропаганде (что не относится к "Дневнику"). Это видно уже из названий отдельных глав в Story, как-то: "Германский супермен в Константинополе" (о после Германии Вангенхайме), "Германия мобилизует турецкую армию", "Вангенхайм проводит "Гебен" и "Бреслау" через Дарданеллы". "Германия закрывает Дарданеллы и изолирует Россию от союзников", "Германия принуждает Турцию к войне", "Турция пытается быть корректной с подданными стран Антанты, но Германия требует репрессий", "...Священная война германского производства" (oб объявленном в Турции джихаде). США так и не объявили войну Турции, откуда можно заключить, что даже вошедшие в Story главы о геноциде армян были помещены всего лишь для усиления антигерманского пропагандистского эффекта. США объявили войну Германии в апреле 1917 г. Следовательно, в 1918 г. автору Story "крестоносцу" Моргентау требовалось предать забвению все, что могло бы напомнить о почти союзнических отношениях между США и Германией в 1914-1915 гг. Сюда не в последнюю очередь относится присутствие американских военных кораблей у незащищенного Средиземноморского побережья Турции. Ведь насыщавшие Средиземное море флоты Англии и Франции после начала войны Турции с Россией сразу превратились в реальную угрозу для этого побережья. Крейсеры и линкоры США и уравновешивали флоты Англии и Франции в Средиземном море (к последним присоединилась и Италия). Поскольку Турция была ценнейшим союзником Германии, получается, что в Средиземном море США поддерживали не только Турцию, но и Германию. Так упоминание в Story о присутствии флота США у турецких берегов стало табу. По правилам цензуры, табу должно было лечь и на упоминание эвакуации сионистов. И действительно, эвакуация сионистских поселенцев в книге воспоминаний Моргентау не упоминается. Но почему в Story табу легло также и на упоминание эвакуации мусадагских армян? Ведь их эвакуировали корабли не США, а Франции? СТРОКА ИЗ "ДНЕВНИКА" В "Дневнике" в записи от 8 января 1916 г. имеется следующая строчка. Пишет Моргентау: Халил (председатель турецкого парламента) сказал, что ответ относительно 5000 армян, которых мы хотели забрать из страны, пока не готов. Попробуем разгадать этот ребус. Как мы видели выше, число 5 тысяч имелось в заметке в "Нью-Йорк Таймс". Не является ли 5 тысяч кодовым названием группы армян, блокированных турками на Муса-Даге? Но эпопея Муса-Дага закончилась уже к 23 сентября 1915 г. (день публикации заметки). Значит, имеет место дилемма: либо дата беседы 8 января 1916 г. фальсифицирована, а сама беседа имела место до 23 сентября 1915 г., либо речь идет о какой-то другой группе армян. Разрешить дилемму помог документ, найденный в сборнике американских официальных документов, United States Official Records on the Armenian Genocide 1915-1917 (2004, Gomidas Institute, London). На стр. 600 этого сборника имеется письмо Дж. Джексона, бывшего консула США в Алеппо, направленное от 27 мая 1918 г., из Вашингтона секретарю Госдепа: В конце 1915 г., я полагаю в декабре, некий армянин передал мне письменное сообщение о том, что в Сирии, на горе Джебель Муса (Гора Моисея), несколько миль южнее Антиохии, между Антиохией и Латакией, находятся около 5 тысяч армян (5000 of his race), осажденных числом 1500 турецких солдат. ...Ко мне обращались с мольбой о спасении. ...Я решил попробовать довести это до сведения французского флота, что постоянно крейсировал в Восточном Средиземном море. Решили послать в Бейрут известного в Алеппо торговца, армянина, жившего под полуарабской фамилией, чтобы тот попытался сообщить флоту о страданиях осажденных. Этому человеку удалось получить разрешение турецких властей приехать в Бейрут... и пару недель спустя французский флот подошел к берегу у Джебель Муса, связался с армянами и забрал около 4 тысяч несчастных в Египет, о чем меня позже информировали. Из описания местоположения Джебель Муса следует, что эта гора и есть Муса-Даг, описанный в романе Верфеля. Эвакуация в Египет также соответствует роману. Но тогда дата — конец 1915 г. — является чистой фабрикацией. Число 5 тысяч имеется и в письме Джексона. Из этих совпадений следует вывод: дата 8 января 1916 г. беседы Моргентау с Халилом также является фабрикацией, а "5 тысяч" действительно является кодовым названием группы армян, блокированных турками на Муса-Даге. Приведенная строчка из беседы Моргентау с Халилом выдвигает версию совместного американо-турецкого руководства событиями Муса-Дага. Выражение "мы хотели забрать 5 тысяч из страны" говорит о том, что эвакуации "5 тысяч" турки не возражали и даже хлопотали о какой-то официальной процедуре. Поскольку вопрос решался турецкой верхушкой с участием Моргентау, скорее всего, предложение об эвакуации "5 тысяч" исходило от самого Моргентау. Роман Верфеля следует наивной версии о том, что "5 тысяч" своей эвакуацией обязаны крейсеру, заметившему сигналы, подаваемые с берега. Здесь непонятно, как капитан французского крейсера исключил провокацию и решился подойти к вражескому берегу. Версия Джексона не лучше: непонятно, как армянин, живший под полуарабской фамилией, собирался связываться из турецкого Бейрута с французским флотом, крейсировавшим в Восточном Средиземном море. Приведенная строчка из беседы Моргентау с Халилом указывает на то, что французский флот для осуществления эвакуации мусадагских армян вызвал Моргентау по дипломатическим каналам через Госдеп и Париж. В рамках версии Верфеля непонятно также, почему осаждающие Муса-Даг турки не препятствовали посадке 5 тысяч на корабли (посадка производилась шлюпками). Приходится допустить наличие приказа от командования турецких войск на Муса-Даге, "не стрелять". В американо-турецкой версии, приказ "не стрелять" имел место благодаря американскому посредничеству. Если признать американо-турецкое руководство эвакуацией, становится понятно, почему французы не снабдили 5 тысяч оружием и продовольствием, с тем чтобы они продолжали сопротивление туркам, что соответствовало бы французским геополитическим целям в данном регионе (три года спустя французские корабли вернули вооруженных французами мусадагцев из Порт-Саида обратно в Сирию). Американский флот в сирийских водах служил для Турции гарантией того, что Антанта не откроет фронта военных действий на сирийском побережье. Но 5 тысяч на Муса-Даге представляли собой удобный плацдарм для наступления Антанты. Пока турецкая армия блокировала Муса-Даг, Госдеп вел переговоры об осуществлении эвакуации 5 тысяч французами, поставив условие отказа от поставки оружия армянам. Американский флот контролировал выполнение этого условия. Логично предположить, что "британский" корабль, присутствовавший при эвакуации 5 тысяч, был на самом деле американским (скажем, "Де Мойном") и что он осуществлял, по соглашению с турецкой стороной, необходимый контроль над действиями французов (иначе придется предположить, что помимо Франции, Моргентау вел переговоры также и с Британией). Отказ от использования американских кораблей, которые кишели вблизи сирийского побережья, для взятия армян на борт диктовалось турецкой позицией относительно американской помощи армянам: американцам не следует помогать армянам. Объективно в эпизоде Муса-Дага Госдеп следовал этому требованию. В статье "Открытая книга" ("ГА", 26 февраля с. г.) Левон Микаелян рассказал о кампании, развернутой в США врагами признания геноцида армян в Турции и затрагивающей Верфеля. Антиармянская пропаганда утверждает, что после прибытия в США во время Второй мировой войны Франц Верфель осудил свой собственный роман. Факт совместного американо-турецкого руководства событиями вокруг Муса-Дага объясняет, как это могло случиться. В 1945 г., в год смерти Рузвельта и начала холодной войны, в США разразилась пропагандистская кампания, требовавшая защиты Турции от предстоящей Сталинской "агрессии". Не исключено, что с целью привлечения для участия в этой кампании Верфеля познакомили с документами об американо-турецком сотрудничестве в деле эвакуации "5 тысяч", якобы доказывающими гуманность турок. Невозможно поверить, что Верфель осудил свой роман за изображение турок демонической, агрессивной силой, но он мог признать, что отступил от действительности в деталях эвакуации Муса-Дага по неосведомленности. Это признание и раздувается до размеров полного отступничества. В августе 1945 г. Верфель умер (в Голливуде, в возрасте 55 лет), что оставило клевету без опровержения. Остается резюмировать, что фальсификация даты беседы Моргентау с Халилом и письмо Джексона указывают на глубокое засекречивание факта совместного американо-турецкого руководства эвакуацией Муса-Дага. Совместный характер эвакуации подтверждает, что американский флот в турецких водах служил для Турции гарантией того, что Антанта не откроет фронта военных действий на Средиземноморском побережье Турции. В свою очередь шантаж, которому был подвергнут Франц Верфель в 1945 г., подтверждает реальность этих выводов.

-

Арис КАЗИНЯН АПРЕЛЬСКИЙ СНЕГ В течение тысячелетий армяне воспевали весну. С прошлого века весна оплакивается. Ровно 100 лет назад наступил "черный апрель" армянской истории. Позже этот месяц будет еще не раз напоминать о себе новыми изуверствами, в последний раз в 1992 году - в Мараге. Впрочем, новыми их не назовешь: все они родом из Аданы… 1 апреля 1909 года в киликийском небе светило ласковое южное солнце. Армянское население цветущего города воспевало последнюю весну. Внешне ничто не предвещало катастрофы. Молодое турецкое правительство обещало народам Блистательной много разных свобод, и народы охотно верили этим обещаниям. В апреле нельзя не верить… Особенно когда Энвер и Талаат посещают армянские церкви, школы, кладбища, отдают дань памяти гайдукам, погибшим в борьбе против ненавистного султана, не скупятся на высокопарные слова об армяно-турецкой солидарности. И даже у скептиков была своя апрельская вера: "хуже, чем при Абдул-Гамиде, быть не может в любом случае". Ближе к полудню наступило затмение: позже кто-то из представителей иностранных миссий скажет: "полумесяц затмил солнце". Кто-то назовет это явление "затмением разума". Некоторые очевидцы событий лишатся рассудка. Другие оставят воспоминания… "Мы слышали душераздирающие крики, вой несчастных армян, которым вспарывают животы, которых подвергают пыткам, - вспоминала католическая миссионерка, сестра Мария-София. - Они поднимались на террасы, взбирались по столбам на балконы, которые походили на висящие гроздья людей. У нас на глазах пули настигали этих бедных людей". "Турки сразу не убивали мужчин, и пока эти последние плавали в крови, их жены подвергались насилию у них же на глазах", - с ужасом признавалась мадам Доти-Вили (супруга английского консула в Мерсине). "Женщины, дети, девочки были обесчещены, повешены на деревьях, размозжены о скалы, - вспоминал отец Иосиф, настоятель миссии Кармов. - Если ожерелье женщины легко не снималось, ударами ножа отрубали голову. Чтобы получить серьги, отрывали уши, а чтобы взять браслеты - отрубали руки девочкам и приканчивали их на руках у матерей". Католический миссионер отец Ригаль стал свидетелем того, как "одному тертеру (священнику) с целью заставить его стать вероотступником выкололи глаза обоюдоострой черкесской саблей, которую поворачивали в окровавленных орбитах так, как буравят сверлом кусок дерева. Этой же саблей ему отрезали язык и выбили зубы". Приведенные цитаты внешне напоминают свидетельские показания на суде, но это, конечно, не так. Разбирательства носили формальный характер и надругались над правосудием. Об этом писал в своем рапорте на имя генерал-майора Николая Юденича прибывший из Аданы титулярный советник Шелковников: "Настоящие виновники и убийцы - власти и македонские (младотурецкие) войска - и не думают скрываться, им незачем, так как они же являются членами военных судов и следственных комиссий, и они же ныне охраняют порядок в стране, где ими же перебито до 25-30 тысяч человек христиан. То, что совершается в военных судах, особенно в Адане, под именем правосудия, является злейшей над ним насмешкой… Получается такое впечатление, как будто бы армяне вырезали 30 тысяч безоружных мусульман и теперь их за это наказывают…" В апреле 1909 года армянское население Киликии было истреблено в три этапа. Истреблено в традициях султанской политики жесточайших преследований, однако с применением более изощренных форм пыток и надругательств. Западные миссионеры – очевидцы событий - признавались, что ничего подобного "мир еще не видел". С целью организации резни башибузукам было выдано большое количество оружия и боеприпасов, вил и топоров. В первые апрельские дни армяне еще оказывали какое-то стихийное сопротивление местным властям, жандармерии и черни. В редких случаях и на очень короткое время удавалось даже брать под свой контроль ситуацию в том или ином городском квартале. Со второго этапа резни, и особенно после ввода в Адану новых подразделений младотурецких войск, сопротивление в городе было окончательно сломлено. Из депеши посла в Константинополе Зиновьева на имя министра иностранных дел России Чарыкова от 18 апреля 1909 года: "…неистовства мусульман в Аданском вилайете дошли до чудовищных размеров. Число погибших христиан, в особенности армян, доходит до 15 тысяч человек… Город Адана более не существует… Примеру аданских мусульман последовали мусульмане в Тарсусе… За сим беспорядки распространились и на соседние местности… В Кырк Хане перерезано было 50 семейств армян, а в Паясе выпущены были на свободу содержавшиеся в местной тюрьме 500 арестантов, которые не замедлили принять участие в неистовствах". Из сводки "Тифлисских ведомостей" (1909 г., №93): "В Константинополе вечерние газеты печатают описания избиений в Адане… поражающие ужасными подробностями. По исчислению газет, убито более 35 тысяч человек, сожжено несколько десятков деревень. Адана совершенно выгорела". В течение только одной апрельской недели было сожжено и уничтожено: в Адане - 1190 армянских домов (зданий), 5 школ, 6 церквей и весь армянский рынок; в Тарсоне - 800 домов, церковь и 2 школы; в Гасан-Бейлике- 416 домов, две церкви и школа; в Бахче -115 домов, церковь и школа; в Лапажлы -120 домов, церковь и школа; в Инджирлике – 145 дома, церковь и школа; в Османие - 200 домов, церковь и школа. Во многих киликийских деревнях не осталось ни одного уцелевшего дома и церкви. В некоторых деревнях, как, например, в Кенесе, ни одному человеку не удалось спастись. Общая численность жертв апрельской резни превысила 30 тысяч. Адана без армян: 100 лет одиночества В апреле 1909 года на киликийском побережье Средиземного моря была осуществлена чудовищная резня армянского населения, жертвами которой только в одном Аданском вилайете стали более 30 тысяч наших соотечественников. Эти события вскрыли сущность младотурецкой политики, которая, если и отличалась от фантазий кровавого султана Абдул-Гамида II-го, то лишь применением более изощренных форм пыток и надругательств. Английский автор Бенсон назовет резню в Адане "экспериментальной" в политике младотурок. По его мнению, апробацию проходили не только свежие способы "медленного умерщвления", но и определенные внешнеполитические разработки относительно того, как мировое сообщество будет реагировать на уничтожение нетитульных народов Османской империи. Сразу после Аданы резне подверглись греки, халдеи, ассирийцы, болгары, арабы… Ровно 100 лет назад представляющие мировое сообщество политические структуры не пресекли зачатки того, что потом должно было развиться в полномасштабный проект по ликвидации отдельно взятого народа на его автохтонной территории. В течение целого месяца младотурки безнаказанно уничтожали армянское население Аданы, Аджна, Сиса, Шейх-Мурата, Зейтуна, но никто, ни одна страна, ни одна организация не помешали этой изуверской потехе. Армяне, конечно же, пытались защищаться и какое-то время даже неплохо защищались, однако стихийная самооборона в горах или в городских кварталах не может поддерживаться бесконечно долго. Резня в Адане рассматривается многими современными учеными (в том числе зарубежными) как предвосхищение армянского Геноцида или как его отдельный этап. Справедливо отмечается, что она нивелировала разницу между политикой жесточайших преследований кровавого султана и соответствующими подходами младотурок. Считается, что последние были фактическими продолжателями дела Абдул-Гамида II-го. Однако несколько иным было восприятие непосредственных очевидцев событий: их шокировали не столько масштабность и организованность погромов, сколько придуманные и совершенно новые способы пыток и убийств. "Палачи жонглировали недавно отрезанными головами армян и даже на глазах у родителей подкидывали маленьких детей и ловили их на кончики своего тесака, - с ужасом вспоминал французский миссионер отец Бенуа. - Армян привязывали за обе ноги вниз головой и разрубали топором, как туши на бойне. Других привязывали к деревянной кровати и поджигали ее; многие были пригвождены живыми к полу, к дверям, к столам. Совершаются и чудовищные шутки, зловещие забавы. Хватают армянина, связывают и на его неподвижных коленях разрезают на куски или распиливают его детей". Корреспондент "Нью-Йорк Геральд" Г. Гиббонс писал: "Со всех сторон слышались крики: "Режьте, режьте гяуров" - крики настолько зверские, что порой они заглушали ружейные выстрелы. По всему городу шла погоня за людьми, натиск на обезумевший от ужаса народ. Мужчины, женщины, дети бежали со всех сторон, растерянные, без всякой цели, ударялись о стены, падали, как пораженные молнией. Их убивали не только выстрелами из ружей, но и ударами ножей, дубинами, топорами, камнями. Вот толпа из 30- 40 разбойников ожесточенно нападает на одну лишь жертву: на одном ребенке видны следы более 50 сабельных и ножевых ударов. Воинские части действуют заодно с чернью…" Известный французский журналист, автор книги "Армяне и младотурки" А. Адоссидес отмечал: "То, что вообще поражает в событиях, происходящих в Киликии, - это та жестокость и тот невероятный цинизм, с каким уничтожается целый народ... Некоторые жертвы подвергаются целому ряду пыток, производящихся с таким безупречным искусством, чтобы дольше продлить жизнь мученика и тем самым продлить свое удовольствие: их калечат медленно, размеренно, выдергивая у них ногти, ломая им пальцы, татуируя тело раскаленным железом, снимают с черепа скальп, под конец его превращают в кашу, которую бросают на корм собакам. У других ломают понемногу кости, иных распинают или зажигают, как факел. Вокруг жертвы собираются толпы людей, которые развлекаются при виде этого зрелища и рукоплещут при каждом движении пытаемого. Порой это жуткие мерзости, оргии садистов. У армянина отрезают конечности, затем его заставляют жевать куски собственной плоти. Удушают женщин, набивая им в рот плоть их же детей. Другим вспарывают живот и в зияющую рану проталкивают четвертованное тельце ребенка, которого те недавно несли на руках…" "По моему внутреннему ощущению, киликийские события 1909 года не относились к категории усмирения "непослушных народов" или подавления восстаний, - вспоминал один из очевидцев этого кошмара, которому ранее доводилось быть свидетелем армянских погромов. - Они выдавливали и отчуждали все человеческое, убивали человеческое не только вокруг себя, но и в себе. Политический подтекст, который был очевиден даже при жесточайшем подавлении сипайского движения или во время ранних армянских погромов, здесь отчетливо не просматривался и, вероятно, скрывался глубоко. Внешне все походило на забаву". Исследование вопросов истории базируется на определенных механизмах, призванных зафиксировать наличие причинно-следственных связей между теми или иными событиями. Здесь не может быть места "второстепенным деталям", ибо в мелочах и скрывается суть. До настоящего времени Аданская резня не изучена в той предметной степени, чтобы убедительно и компетентно объяснить описанную очевидцами каждую "мелочь". В частности, чем был обусловлен принципиально "иной почерк" погромов, кому он принадлежал, кто был истинным виновником резни, откуда она направлялась? Изучение этих вопросов крайне важно. Конечно, всегда нужно знать и повторять, что младотурки стали фактическими продолжателями низложенного ими же Абдул-Гамида II-го. Утверждение справедливое, но оно в большей степени национальное ощущение, а не геноцидоведение. Важно исследовать все оттенки и мелочи. Вполне возможно, что младотурки были принципиально новой силой, которая в своей политике не столько продолжала традицию армянских гонений ненавистного султана, сколько опиралась на нее. В этом отношении киликийские погромы представляются ключом к дешифровке мотивов трагедии 1915 года. Именно тот, кто направлял Аданскую резню, и стал шестью годами позже организатором полномасштабного Геноцида армян.

-

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР - ГЕОРГИЙ ГАРАНЯН Слава, известность выдающегося российского музыканта армянского происхождения Георгия Гараняна не поддается измерению, не подчиняется географическим границам. Его авторские произведения, музыкальные аранжировки и исполнения известны всем. Сейчас ему уже 75 лет (он родился 15 августа 1934 г.), но он совершенно не ощущает своего возраста и говорит о нем с большой долей самоиронии. «Когда я действительно осознал, что мне пойдет восьмой десяток, поначалу пришел в ужас, но сейчас потихонечку привыкаю. 70 лет - это, конечно, не 50 и даже не 60. Когда многие молодые люди говорят: «Ну, был бы я в вашем возрасте», - я им отвечаю: сначала доживите, ребята. Ведь даже дожить до этих лет - это где-то уровень подвига. Я руковожу тремя коллективами: оркестром Олега Лундстрема, ансамблями «Мелодия» и «Биг-Бенд». Так что на «пенсию» времени просто нет. Ведь джаз - это не профессия. Это стиль жизни, философия, мироощущение...» О своих истоках Георгий Гаранян помнит всегда и говорит о них следующим образом: «Мои родители - москвичи, но отец родом из Западной Армении, она сейчас находится на территории Турции. Он - армянин и был очевидцем и жертвой геноцида армян в 1915 году. Тогда он потерял своих родителей, братьев, сестер и бежал в Россию. А мама - русская, из Твери». Отца композитора звали Арамом, деда Геворком. Это в честь деда он получил свое имя. Отец, инженер по профессии, считал специальность инженера потолком своих мечтаний. А мать, школьная учительница, прочила сыну музыкальное будущее. А Георгий, чтобы не обидеть в лучших чувствах ни отца, ни мать, решил угодить им обоим. Он окончил московский станкостроительный институт, получил диплом инженера-механика широкого профиля, но ни дня не проработал по специальности. Он устроился на работу в Москонцерте - альт-саксофонистом. В 1958-ом году Гараняна совершенно неожиданно приглашает в свой оркестр Олег Лундстрем. Тогда же на Всесоюзном радио начинают все чаще и чаще звучать джазовые композиции Гараняна, которые приносят огромный успех и широкую популярность как самому композитору, так и его оркестру. И поскольку музыку нельзя ограничить территориально даже с помощью «железного занавеса», мелодии Гараняна регулярно передаются западными радиостанциями и приносят ему международную славу. Советской идеологизированной музыкальной номенклатуре это, как нетрудно догадаться, совершенно не понравилось. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. Оркестр Гараняна разогнали, а о музыкантах отозвались в том духе, что это всего лишь «музыкальные стиляги», что «молодежный эстрадный оркестр являет собой пагубный пример утери самостоятельности». И посчитав, что маслом каши не испортишь, добавили: «Мы с отвращением наблюдаем за длинноволосыми стилягами в утрированно узких брюках и экстравагантных пиджаках». Это были те самые не в меру бдительные блюстители музыкального «порядка», которые провозглашали стилягами и объявляли персонами нон грата Элвиса Пресли, битлов, Джона Холидея... История любит повторяться. В 1966 году Гаранян переходит в эстрадный оркестр Всесоюзного радио. И опять же слава оркестра обретает международные масштабы. Пик творческой деятельности Георгия Гараняна приходится на период его работы руководителем ансамбля «Мелодия». Рождаются блестящие композиции, аранжировки. Заверяю вас, не найти в нашей стране ни одного человека, хоть немного любящего популярную музыку, который не держал бы в руках пластинки самых разных известных певцов с надписью: «Иструментальный ансамбль под управлением Георгия Гараняна». Ансамбль «Мелодия» аккомпанировал лучшим исполнителям, издавал записи танцевальной музыки, выступал с джазовыми композициями. В жанровом отношении в поле интересов Гараняна и его команды было все - от свинга до рок-н-ролла. С музыкальным сопровождением «Мелодии» выпускались бессчетные детские пластинки с песенками и сказками, эстрадные обработки русских народных песен, джазовые композиции, саундтреки для мультипликационных и художественных фильмов. В общей сложности ансамбль «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна выпустил около тридцати пластинок. Георгий Гаранян является автором музыки к трем десяткам кинокартин. Около трех лет Гаранян проработал на должности главного дирижера Московского цирка, куда его в 1989 году пригласил Юрий Никулин. И здесь тоже он проявил себя с самой лучшей стороны, его музыка для сопровождения многих цирковых номеров исполняется поныне. В 1991 году Гаранян создает Московский Биг-бенд. Долгие годы это было для него навязчивой идеей. Он мечтал собрать вместе самых маститых джазменов-профессионалов страны. Просуществовав четыре года и оставив заметный след в джазовой музыке, Биг-бенд остался без финансирования, и его пришлось распустить. В 2003-м году Гаранян вновь вернулся в джазовый оркестр Олега Лундстрема, но теперь уже в ранге главного дирижера. В 2004-м году Гаранян воссоздал ансамбль «Мелодия». Он подготовил новые аранжировки любимых песен из старых классических кинофильмов - «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Человек-амфибия», «Ирония судьбы». Среди последних его работ - записанный лазерный диск хитовых исполнений с обязывающим названием: «Проверено временем». Другая недавняя работа Гараняна - альбом со знаменитой американской группой «Орегон» и Большим симфоническим оркестром имени Чайковского - была номинирована на самую престижную музыкальную премию в мире - «Грэмми». Георгий Гаранян - лауреат многих крупных международных фестивалей эстрадной и джазовой музыки, академик киноакадемии «Ника», народный артист Российской Федерации. В Москве, на Аллее Славы заложена именная «звезда» музыканта. И все же - кто он: исполнитель альт-саксофонист? Композитор? Аранжировщик? Дирижер? И можно ли все созданное и сделанное им уместить в одну человеческую жизнь? Как видим, можно. Но только если ты - Человек-оркестр. Гурген Карапетян

-

Враги сожгли родную хату... А тем временем обнаружился очередной (десятый, двадцатый, сотый) геноцид азербайджанцев кровожадными армянскими оккупантами. Читаем сайт kelbejer.сom и содрогаемся (орфография авторов сохранена): «На ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армянские вооруженные формирования под руководством экс-президента Роберта Кочаряна с помощью вооруженных бандитов оккупировали село Агдабан. С 1988 года было в окружении армянских вооруженных сил. На ночь с 7 на 8 апреля 1992 года село Агдабан Кяльбаджарского района состоящее из 130 дома было полностью сожжено со стороны армянских сепаратистов, 779 мирных жителей были подвергнуты нечеловеческим пыткам. Убито 67 человек, 8 стариков в возрасте 90-100 лет, 2 малолетних ребенка, 7 женщин заживо сожжены. 2 человека пропали без вести, 12 получили тяжелые телесные повреждения». Удивительно, что не только весь цивилизованный мир, но похоже и сами азербайджанцы еще не в курсе произошедшего. Так же, как мы не в курсе, что уже в 1988 году Армения имела собственные вооруженные силы. Кстати, не человечески пытаемые оказались, тем не менее, не человечески живучи: из 779 телесные повреждения получили только 12. «Возведя в 1978 году памятник 150-летию в честь своего переселения с Ирана, армяне мечтали о претворении в жизнь своей идеи о «Великой Армении», за счет Азербайджанских земель. Более 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны из отчих земель, около 10 тысяч людей зверски убиты, исколочены и взяты в заложники. Тяжелые террористические акты в Баку и в других городах с последствиями массового уничтожения населения, наконец геноцид в Ходжалы на всегда останутся черным пятном на совести «бедных и трудолюбивых» армян. С глубоким сожалением доводим до Вашего сведения, что в ряд таких страшных трагедий человечества как Хатын, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, Ходжалы, прибавилось еще один акт геноцида совершенный на ночь в Агдабане. Агдабанская трагедия вошла в историю как одна из самых кровавых терроров ХХ века – с расстрелом невинных стариков, младенцев, женщин, сдиранием ногтей и кожи с отрубленных голов пленных, выкалыванием глаз у трупов, отрезанием ушей…» Судя по всему агдабанские зверства превзошли даже атомную бомбардировку Хиросимы, не говоря уже о Хатыни без мягкого знака. Тем более, что в Хиросиме обошлось без «исколоченных тяжелыми актами». Но в списке имеются серьезные упущения: а где замученные азербайджанцы Губы, где зловещая труба в Гугарке, где, наконец, десятки тысяч зангезурских жертв Андраника? «В селе Агдабан сожжены рукописи великого мастера классической Азербайджанской поэзии Ашуга Курбана и его сына Ашуга Шамшира, уничтожен родной очаг Ашуга Шамшира». А вот это действительно чудовищное преступление - сжечь рукописи великого мастера Курбана, да еще и уничтожить очаг ашуга! А говорят, что рукописи не горят... На закуску пара фраз из куцего исторического раздела сайта: «В свидетельство утверждения, о том, что не только Кельбаджар, но и Азербайджан в целом является, древним человеческим поселением, выступают наскальные рисунки. Вот что изображено на одном из этих рисунков. Человек стоя одной нагой на одном, другой нагой на втором шаре смотрит на верх на третий шар. Этот человек мечтает перенестись с одной планеты на другую». Да нет же! Человек, стоящий на одной нАге и мечтающий перенестись на другую планету - это азербайджанец, с ужасом высматривающий в ночном небе звездолет «Грибоедофф» с армянами на борту. http://pandukht.livejournal.com/28868.html

-

Վանը Սքանչելի դրախտ Վանը, որտեղ ապրել եմ կյանքիս ամենաերջանիկ պահերը: Շատ կանացի ձայն է, հաճելի ռոմանս, ինչ-որ մանկական երանգով: Ինչպես վանեցի Արմինե Հայրապետյանն է երեխայի պես Վան տենչում, այդպես էլ ես եմ մանկանում, երբ հիշում եմ Վանում եղած երջանիկ ժամերս: Վանում մոռանում ես աշխարհն իր շփոթներով, ամեն կողմնակի անէական բան դառնում է մժեղից էլ փոքր և մնում է միայն էականը, դառնում ես երջանիկ ձագ՝ ծնողիդ գրկում: Խոսքերով անհաղորդելի զգացում է: Մինչ Արևմտյան Հայաստան գնալը չգիտեի, թե Վանն ինձ այդպես պիտի ցնցի, անակնկալ էր: Մի քանի օր էր Արևմտյան Հայաստանում էի, շա'տ տխուր, բարոյապես բզկտված, ջերմությունս բարձրացել էր, շրթներիս հերպես էր ծաղկել, կզակս կախ ընկած, հազիվ էի ոտքերս առաջ գցում, Էդպես մոտեցա Վանին: Մուշից էինք գալիս, արդեն հեռվից տեսանք, որ Վանն ամպած է, մռայլ, ճանապարհին էլ ուժեղ անձրև-կայծակ էր: Հասանք տեղ, ու ... ի՜նչ ջերմություն, ի՜նչ ժպիտ ու խինդ, ի՜նչ լույս ցոլաց Վանը երեսներիս... Աշխարհի համար Վանը մնում էր մռայլ, ամպոտ ու անձրևոտ: Բայց մեզ ծնողի պես քնքշանքով գրկեց, ինձ վեր հանեց ոտքի, մեղմ անձրև շաղ տվեց երեսիս, բոլորիս այնպես ողողեց լույսի մեջ, խինդ լցրեց սրտներս ու այդպես, Վանա ծովակի համբույրներով մյուռոնված, ալիքների օրորոցում խաղաղված, գնացինք հայերով նախ Վանի ամրոց, իսկ հետո դեպի իմ հայրենի Իգդիրը: Կարծում էի, թե գնում եմ գերված Արևմտյան Հայաստան ինձ կարոտած հողիս ուժ տալու (ի՜նչ մեծամտություն), բայց հո'ղն ինձ ուժ տվեց, խելքի բերեց, հավատքիս տալով նոր որակ՝ ճանապարհեց Երևան: Հիմա առաջարկում եմ այս հաճելի, գողտրիկ ու ջերմ ռոմանսի ուղեկցությամբ նայել լուսանկարները: Остальные великолепные фотографии здесь: http://satenik.livejournal.com/45881.html

-

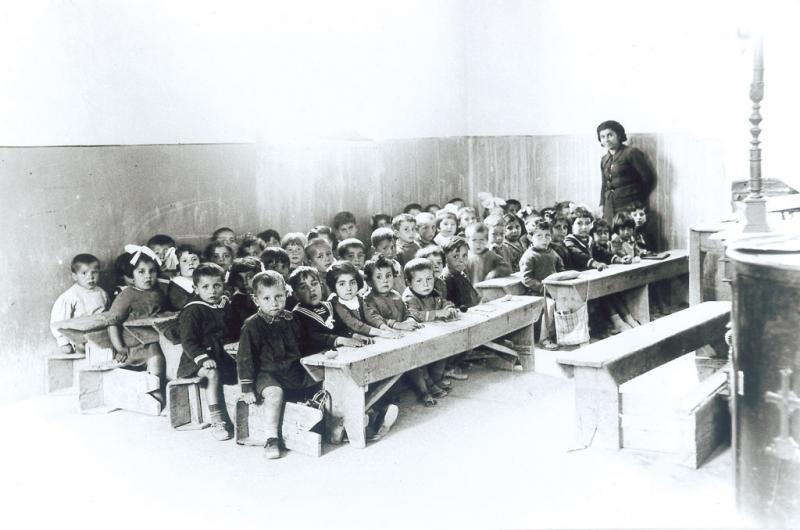

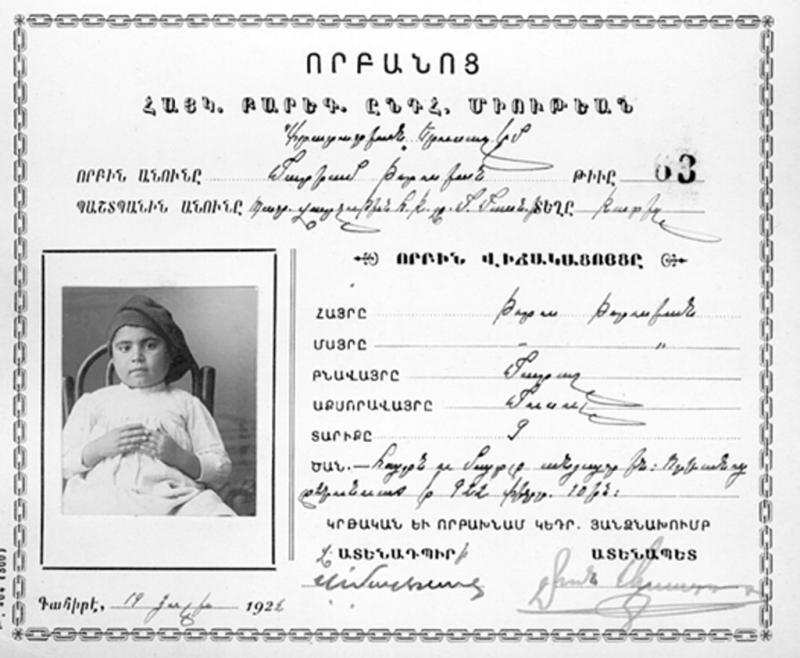

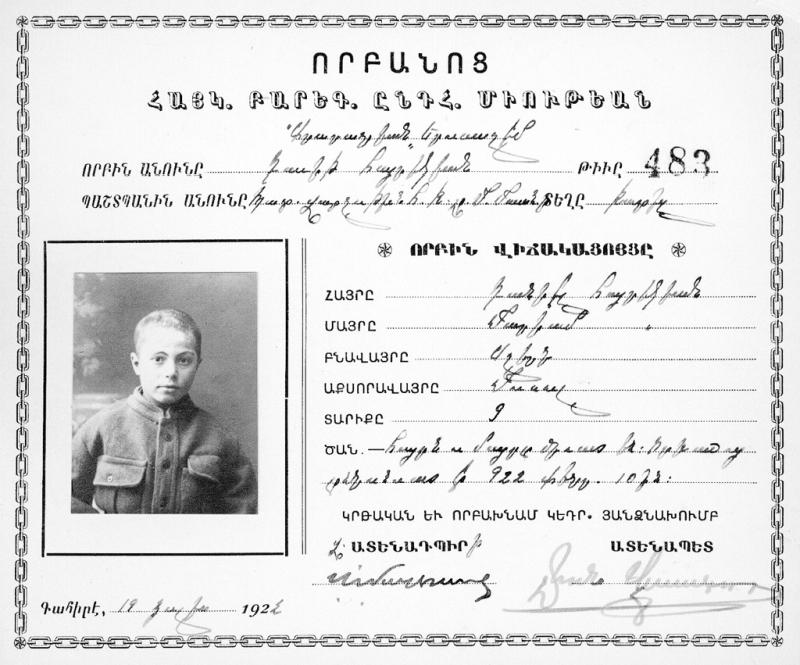

ԿՅԱՆՔԻ ՈՒ ՄԱՀՎԱՆ ԴՐԱՄԱՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԸ ՊԱՏԿԵՐՈՂ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՄԻ ՇԱՐՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ Հայոց ցեղասպանությունը վավերագրված է հարյուրավոր լուսանկարներով, որոնք հստակ պատկերացում են տալիս մարդկային ողբերգության ու զրկանքների, նվաստացումների ու կյանքի համար մաքառումների մասին: Դրանք միաժամանակ լուրջ փաստարկ են հանդիսանում թուրքական ժխտողականության դեմ: Այդ լուսանկարների շարքում առանձնանում են տարբեր տարիների հրատարակություններում ներկայացված այս չորս լուսանկարները: Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի կողմից վերջերս իրականացված ուսումնասիրության և բացահայտումների արդյունքում հաջողվեց պարզել, որ դրանք արվել են նույն լուսանկարչի կողմից, միևնույն վայրում և ներկայացնում են 1915 թ. բռնագաղթի ենթարկված հայ տարագրյալների հոգեվարքի վերջին դրվագները Միջագետքում: Լուսանկարների բնօրինակները պահպանվում են Վենետիկի Սբ. Ղազար կղզու Մխիթարյան միաբանության պահոցում և առաջին անգամ հրատարակվել են 1919 թ. Փարիզի հաշտության կոնֆերանսին ներկայացնելու համար պատրաստված "Chemin de la Croix. Quelque tableaux de dernier episode du grand drame" վերնագրով գրքույկում: Իսկ Վենետիկում դրանք հայտնվել էին այն բանից հետո, երբ Հալեպում դրանք առգրավվել են թուրք ռազմագերիներից անգլիացի մի սպայի կողմից և տարվել Եգիպտոս: Այստեղից էլ դրանք հայտնվել են Մխիթարյան միաբանությունում: Առաջին լուսանկարում պատկերված են 6 հոգի, որոնցից 4-ը երեխաներ են: Նրանցից առանձնանում է գլխաշորով աղջիկը, քանի որ նա ներկա է բոլոր չորս լուսանկարներում, որոնցում և արձանագրված է նրա կյանքի ու մահվան պատմությունը: Նրանից բացի բոլոր չորս լուսանկարներում պատկերված է նաև մի փոքրիկ տղա (առաջին լուսանկարի կենտրոնում): Առաջին, երկրորդ և չորրորդ լուսանկարների խորապատկերներն ակնհայտորեն նույնն են, ինչը թույլ է տալիս փաստել, որ լուսակարներն արվել են միևնույն վայրում, թերևս միջագետքյան ինչ-որ բնակավայրում: Երկրորդ և չորրորդ լուսանկարներում երևացող բույսը նման է արմավենու, ինչից կարելի է ենթադրել, որ լուսանկարներն արվել են Միջագետքում: Առաջին լուսանկարում պատկերված են 6 հոգի` ծայրահեղ հյուծված և կիսամերկ վիճակում: Նույն 6 հոգին պատկերված են նաև երկրորդ և երրորդ լուսանկարներում: Տարիքով ամենաավագները հետին պլանում` պատի տակ նստած երկու կանայք են, որոնցից մեկը գլխաշորով է, մյուսը` կիսամերկ: Երեխաներից երկուսը գլխաշորով կնոջ կողքին են նստած, մյուս երկուսը` կիսամերկ կնոջ առջևում: Երկրորդ լուսանկարում հայտնվում է ինչ-որ տղամարդ` հավանաբար թուրք պաշտոնյա, ով հացի կտորը ձեռքին ծաղրում է հայ սովյալներին: Երևում է, որ ամենահյուծվածը գլխաշորով աղջիկն է, ով պարզում է ձեռքը դեպի հացը` պառկած վիճակում: Երրորդ լուսանկարում պարսպապատի տակ հանգրվանած հայ տարագրյալները կաթսայի մեջ ինչ-որ բան են եփում: Ակնհայտ է, որ այս լուսանկարում գլխաշորով աղջիկն անկարող է շարժվել և, ամենայն հավանականությամբ, կյանքի վերջին րոպեներն է ապրում: Չորրորդ լուսանկարում գլխաշորով աղջիկը պառկած է պատգարակին և հավանաբար արդեն մահացած է: Պատգարակը տանող երիտասարդ աղջիկներն ու պատանին այս լուսանկարների շարքում առաջին անգամ են հայտնվում, և դատելով այն հանգամանքից, որ հագուստով են, կարելի ենթադրել, որ նրանք այստեղ հայտնված հայ տարագրյալների նոր խմբից են: Պատգարակը տանող տղայի հետևում երևում է գետնին պառկած ֆեսով փոքրիկ տղան, ով, հավանական է, նույնպես մահացած է: Վերջին լուսանկարում` լուսամուտի տակ նստած շապիկով տղան, թերևս միակ կենդանի մնացածն է առաջին լուսանկարում պատկերված բռնագաղթված հայերի խմբից: genocide-museum.am

-