-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Хорошее контрпредложение. Только кто будет определять психическое состояние открывающего?

-

Другой внешний фактор, приведший адыгов к поражению, опять же кроется в уникальной структуре адыгского общества, сформировавшейся в условиях очень тесной и точной встроенности адыгов в систему крымско-турецкого мира — в кодексе Хабзэ, в системе ценностей, в социальных договоренностях различных слоев общества. Он тоже был одним из тех пограничных, рисковых факторов, который однозначно работал на благо системы в период её закрытости и неконкурентности, но после «открытия» системы стал столь же однозначно работать против неё. Это — черкесогаи, армяне, появившиеся на Западном Кавказе с XIII в. и резко увеличившие свое количество c начала века XVIII, в основном, из-за турецких и азербайджанских притеснений в местах их традиционного проживания. В условиях Хабзэ — с его запретом высшему сословию заниматься торговлей, да и вообще, небольшой престижности торговли среди воинственного и трудолюбивого адыгского населения, армяне быстро нашли свою нишу и быстро стали востребованы адыгским обществом. Они практически замкнули на себе всю внутреннюю торговлю, ориентированную как на движение товаропотоков внутри черкесских земель, так и на доставку товаров на побережье для их продажи туркам и генуэзцам. Это была крайне важная задача! Как писал И. Бларамберг об адыгах, «торговля рассматривается у них как презренное занятие. Горец, привыкший жить разбоем и грабежом, считает соответственно их образу мыслей, что значительно более благородно подарить вещь украденную, чем продать свою собственную. Хотя горец вынужден покупать вещи, которых ему недостает, или выменивать их на местные изделия, он считает, что быть купцом чрезвычайно тягостно, и презирает это... Торговлей вразнос по всему Кавказу занимаются армяне, которые переносят все тяготы и опасности такого вида торговли, чтобы иметь огромные барыши, которые можно извлечь из этого». Востребованность черкесогаев в адыгском обществе, их вес и влияние были настолько велики, что за весь рассматриваемый период истории из неадыгов только они и выходцы из высшего сословия Крымского ханства — Гиреи — получали в Черкесии дворянское звание. Причем, Гиреи получали его просто по факту рождения, черкесогаи же — заработали. Весь первый период войны — практически до начала 1820-х гг. — черкесогаи не проявляют особого беспокойства. Они спокойно живут на черкесских землях, трудятся, пользуются благосклонностью адыгов. Более того, не выступая открыто против русских, в этот период армяне, по факту действуют на стороне черкесов; используя свое положение торговцев и возможность под благовидными предлогами проникать в расположение русских войск, они шпионят против русских в интересах адыгов. Тому есть немало примеров, так, в одном из донесений того времени говорилось: «Закубанские армяне» посещают Линию для торговли и доставляют горцам «вернейшие сведения…к вреду российских подданных». Таких армян приказывают ловить, не пропускать через кордоны и т. д. Ситуация меняется, наверное, с приходом Ермолова. Положение в крае обостряется, боевые действия значительно активизируются, кавказские народы начинают терпеть болезненные поражения. Это мало способствует успеху торговли — торговля вообще не любит грома пушек. Мало помалу, черкесогаи начинают понимать, что на Кавказ пришел новый Хозяин — Россия и это меняет их поведение. Постепенно из русских донесений исчезают данные об армянах-шпионах и начинают появляться сводки об армянах, желающих перейти на сторону русских. Начинается массовый исход черкесогаев с адыгских земель. Причем, как правило, уходят они полностью, со всем семейством, скарбом, стадами и денежными накоплениями. В то время в документах казачьих линий можно часто прочесть нечто подобное: «Закубанские Армяне Дударук Чагупов, Хапак и Борок Багарсуковы жительствующие на Атакуме близ Абина изъявляют желание переселиться к нам из за Кубани для чего намерены… перевести постепенно (не заметным для черкес образом) свое состояние в разном имуществе заключающесь». Русское правительство поощряет уход черкесогаев. Оно даже стимулирует его, дает армянам земли, помогает административно. Так, одним из основателей города Армавира, расположенного в Краснодарском крае, становится начальник Кубанской линии генерал-майор барон Г. Ф. фон Засс, достаточно кровавый и безжалостный по отношению к адыгам человек. Когда в 1836 г. группа черкесогаев обращается к нему с просьбой «принять их под покровительство России и дать им средства поселиться вблизи русских», барон лично получает у верховных властей страны разрешение на их переселение из горных районов на Кубань, и выделяет им место, где был основан город, названый в честь древней армянской столицы — Армавир. Кстати, семья Богарсуковых не затерялась водовороте истории. Выйдя на российскую часть Кубани и переведя свое состояние, они строят и владеют доходными домами в Армавире, имеют обширную торговлю, уже к началу ХХ в. становятся одними из богатейших купцов Кубани. Дом их потомков можно видеть и сейчас — это одно из самых красивых зданий в Краснодаре, в наши дни в нем располагается краеведческий музей им. Е. Д. Фелицына. Но вопрос не в том, что происходило с армянами, а как их исход повлиял на ситуацию у адыгов. Торговля — это движитель экономики, её концентрированная сущность. Как могло повлиять на экономику то, что какая-то группа людей концентрирует всю торговлю в своих руках, а потом вдруг уходит и торговля прекращается? Представьте, что завтра вы проснетесь, а торговли не будет. Не откроются магазины, не заработают рынки, не выйдут утренние газеты. Позавтракать вы еще сможете потому, что в чулане припрятан мешок картошки с дачи, но вот на работу вам придется идти уже пешком, потому что билет на маршрутку вам тоже не продадут — торговля закончилась! Примерно такой же эффект это оказало на экономику Черкесии — она умирала. Зажатая в тисках экономической блокады, Черкесия была обречена. Конец мог настать раньше или позже, но после 1830 г. он был уже неминуем. Андрей Епифанцев «Причины поражения адыгов в войне»

-

«ДИКТАТОР СЕРДЦА» И «ВИЦЕ-ИМПЕРАТОР» РОССИИ: ГРАФ М. Т. ЛОРИС-МЕЛИКОВ «Едва успел оглядеться, вдуматься, научиться, вдруг – бац! – иди управлять уже всем государством. Я имел полномочия объявлять по личному усмотрению высочайшие повеления. Ни один временщик – ни Меншиков, ни Аракчеев – никогда не имели такой всеобъемлющей власти». Из разговора М. Т. Лорис-Меликова со знаменитым российским юристом и литератором А. Ф. Кони. «Слава богу, этот преступный и спешный шаг к конституции не был сделан, и весь этот фантастический проект был отвергнут в Совете Министров весьма незначительным меньшинством». Рецензия нового императора Александра III-го в марте 1881 г. на первой странице доклада министра внутренних дел графа М. Т. Лорис-Меликова императору Александру II-му от 28 января 1881 г. с проектом «Конституции». ПРОЛОГ 1 марта 1881 г. российский император Александр II, одобрив проект начала широких либеральных реформ, выработанных и представленных на «высочайшее рассмотрение» министром внутренних дел М. Т. Лорис-Меликовым, и назначив их обсуждение на заседании Совета министров 4 марта, заехал после развода караула в Михайловский дворец, а затем направился по Инженерной улице на Екатерининский канал Санкт-Петербурга. Однако там его уже ждала группа заговорщиков – революционеров-народовольцев с бомбами. В результате взрыва первой бомбы пострадал эскорт царя и несколько случайных прохожих. Но взрыв второй бомбы, брошенной Игнатием Гриневицким, оказался роковым для Александра II-го – царь был смертельно ранен. Умирающего царя доставили в Зимний дворец, и через несколько часов он скончался. Так закончилось двадцатипятилетнее царствование императора Александра II-го, с именем которого связаны изменившие облик России «Великие реформы», но который так и не успел осуществить не менее радикальные реформы всей системы государственного управления, которые, по имени ее автора, впоследствии стали известны под названием «Конституции Лорис-Меликова». Эти конституционные реформы, как полагают некоторые историки, могли бы кардинально изменить весь ход российской истории и даже привести впоследствии к введению в стране конституционной монархии. Но, как известно, история не признает сослагательного наклонения и, наверное, уже бессмысленно рассуждать, как бы сложилась история Российской империи, а может быть – и всей Европы, если бы не случилась трагедия 1 марта 1881 г. Еще более бессмысленно рассуждать, как бы сложилась дальнейшая судьба и политическая карьера человека, усилиями которого и был подготовлен этот проект конституционных реформ, если император Александр II остался бы жив и реформы воплотились в реальность. Человека, в котором слились качества крупного военачальника, героя войн на Кавказе и государственного деятеля в масштабах всей империи. Но вне зависимости от всего этого, сама история жизни и деятельности графа М. Т. Лорис-Меликова достойна того, чтобы продолжать удивлять историков и служить поразительным примером головокружительной карьеры умного и талантливого человека, храброго генерала и мудрого государственного деятеля. НАЧАЛО ДОЛГОГО ПУТИ... Михаил (Микаэл) Тариелович Лорис-Меликов происходил из известного в Тифлисе армянского дворянского рода. По сохранившимся преданиям, род Лорис-Меликовых вел свое происхождение еще с XVI в. от одного из армянских дворян, бежавшего в ходе ирано-турецких войн из Армении в Грузию и поступившего на службу к грузинскому царю Луарсабу I-му. Впоследствии он получил в управление область Лори, а также наследственную должность мелика – пристава этой местности. В 1602 г. предки М. Т. Лорис-Меликова – лорийские мелики Назар и Дай Калантаровы (от слова «калантар», что на персидском означает управляющий) получили от персидского шаха Аббаса фирман, подтверждающий их наследственные права владетелей области Лори. Впоследствии их потомки переселились в Тифлис, где были причислены к дворянству Грузинского (Картли-Кахетинского) царства под именем Лорис-Меликовых, т. е. «меликов Лори». Фамилия Лорис-Меликов является грузифицированным (а впоследствии уже и русифицированным) вариантом от армянского «Лору Мелик». Будущий военачальник и государственный деятель родился, согласно наиболее распространенной у историков версии, в 1825 г. в семье Тариела Лорис-Меликова – довольно состоятельного армянского дворянина, ведущего (как и многие тогдашние тифлисские армянские дворяне) активную торговую деятельность. Торговая деятельность Тариела Лорис-Меликова была довольно успешной, и в 1820-1830 гг. он смог наладить поставку промышленных и иных товаров в Тифлис даже из немецкого Лейпцига, где впоследствии имелось их семейное торговое представительство. Тариел Лорис-Меликов смог обеспечить своим детям еще в раннем возрасте возможность получить хорошее образование. Юный Михаил (будучи старшим сыном) воспитывался на дому, а впоследствии стал учеником лучшего в Тифлисе пансиона Арзановых и посещал известное армянское училище Нерсисян. С раннего возраста он проявлял особые способности к учебе, особенно к языкам, и кроме армянского, русского и грузинского языков (которыми он владел в совершенстве), также говорил на немецком, французском и турецком языках. В 12-летнем возрасте Лорис-Меликов был отправлен отцом в Москву для продолжения образования в знаменитый Лазаревский институт восточных языков. Это известное в XIX в. высшее учебное заведение было открыто в 1815 г. на средства знаменитого армянского благотворителя И. Л. Лазарева и считалось крупнейшим в России научным и образовательным центром, занимавшимся изучением восточных стран, подготовкой дипломатических кадров и государственных чиновников для работы на восточных и южных окраинах Российской империи. Традиционно значительное количество студентов Лазаревского института составляли молодые выходцы из армянских общин России и Кавказа, в чем также было особо заинтересовано российское правительство, т.к. видело в этом залог постепенной инкорпорации элит народов присоединенных к империи территорий Кавказа в российскую политическую и общественную жизнь. Достаточно сказать, что куратором и почетным попечителем этого учебного заведения являлся сам всесильный А. Х. Бенкендорф – начальник Третьего отделения императорской канцелярии и шеф корпуса жандармов. Кстати, именно благодаря протекции А. Х. Бенкендорфа Михаил Лорис-Меликов, отчисленный из Института за мелкое хулиганство (он намазал клеем стул одного из своих нелюбимых преподавателей по Лазаревскому институт, за что и был отчислен) вскоре смог поступить в Санкт-Петербурге в школу гвардейских подпоручиков и кавалерийских юнкеров – недавно открытое учебное заведение, в котором обучались молодые офицеры для дальнейшей службы в гвардейских полках российской армии. За несколько лет до того эту военную школу, кстати, успел окончить М. Ю. Лермонтов, и она считалась довольно престижной. Так, волею судьбы, будущий генерал от кавалерии и государственный деятель России, довольно неожиданно для самого себя вступил на военную стезю, которая впоследствии явится для него именно той ареной, на которой он смог в полной мере проявить свои способности и личные качества. В школе Лорис-Меликов учился хорошо и зарекомендовал себя как весьма способный курсант. Именно в эти годы будущий имперский военачальник и познакомился со многим известными в истории России деятелями культуры и искусства, как, например, с будущим великим русским поэтом Н. А. Некрасовым, с которым он познакомился в 1841 г. и вместе с ним проживал в одной квартире, снимаемой совместно с князем Нарышкиным. Как считают некоторые историки и биографы Лорис-Меликова, видимо, в эти годы и именно под влиянием Некрасова у Михаила Тариеловича зародилась особая любовь к поэзии и литературе – качество, весьма нехарактерное для полководцев и военачальников российской армии, служивших на суровом Кавказе. 2 августа 1843 г., в возрасте 18 лет молодой корнет лейб-гвардии М. Т. Лорис-Меликов, окончив военную учебу, получил назначение в Гродненский гусарский полк, в котором прослужил 4 года. Однако служба вдали от родины не очень привлекала молодого офицера, да и карьерный рост на Кавказе, в действующей армии, был бы намного быстрее. В результате, в 1847 г. уже в чине поручика Лорис-Меликов перевелся в действующие части российской армии, в Кавказский корпус. Именно здесь, на Кавказе, вблизи от родных мест и в знакомой обстановке, в многочисленных боях против турок и кавказских горцев (в его послужном списке отмечается, что за период 32-летней службы на Кавказе он участвовал в 180 сражениях и стычках) Лорис-Меликову было суждено золотыми буквами вписать свое имя в летопись российской императорской армии. СЛУЖБА НА КАВКАЗЕ: ОТ ПОРУЧИКА ДО ГЕНЕРАЛА ОТ КАВАЛЕРИИ 24 июля 1847 г. Лорис-Меликов был назначен офицером для особых поручений при Главнокомандующем Кавказским корпусом М. С. Воронцове. Это был период тяжелых боев царских войск с горцами Северного Кавказа. Особо сложная для русской армии ситуация складывалась в восточной части Северного Кавказа – в Чечне и Дагестане, где они терпели тяжелые потери от горцев во главе с имамом Шамилем. Первые месяцы своей военной службы на Северном Кавказе, с ноября 1847 г. по февраль 1848 г., Лорис-Меликов прослужил в Чеченском отряде генерал-майора Нестерова. С первых же дней своей службы в действующих против горцев частях императорской армии Михаил Тариелович проявил все лучшие качества, необходимые для офицера, в том числе личную храбрость, хладнокровие, знание языков и нравов противника, способность руководить людьми в тяжелые минуты, полководческий талант. Весной 1848 г. Лорис был переведен в Дагестан, в Самурский отряд знаменитого на всем Северном Кавказе генерала Моисея Захаровича Аргутинского-Долгорукого. Выходец из старинного и знаменитого армянского дворянского рода, двоюродный внук армянского католикоса Иосифа Аргутинского-Долгорукого, уроженец Тифлиса, М. З. Аргутинский-Долгорукий, первым из армянских полководцев получивший впоследствии звание генерал-адъютанта императорской российской армии, считался одним из самых талантливых генералов на Северном Кавказе и единственным, кто, будучи командиром одного из отрядов русских войск в Дагестане в 1840-х гг., не потерпел ни одного серьезного поражения от Шамиля. Именно под руководством своего знаменитого земляка Лорис-Меликов отличился в боях при взятии укрепленного аула Гергебиль, в экспедициях Аргутинского на аулы Чох и Салты и других боях и стычках с отрядами горцев Шамиля, за что получил досрочно чин штабс-ротмистра и был награжден своей первой боевой наградой – орденом Св. Анны IV-й степени «за храбрость». В то же время, состоя при главнокомандующем Воронцове, Лорис-Меликов также участвовал с особыми поручениями в стычках и боях в составе других отрядов российских войск в восточной части Северного Кавказа, в том числе выполняя специальные задания командующего Кавказским корпусом. К 1853 г., уже в звании ротмистра, Лорис-Меликов был широко известен на всем Кавказе как один из самых перспективных офицеров, неоднократно поощрялся со стороны командующего Кавказским корпусом и командиров отрядов. Лорис-Меликов участвовал не только в боях, но ему также поручались командованием особые задания, требовавшие специфических качеств и доверия. Например, допрос известного предводителя горцев Хаджи-Мурата, с которым Лорис успел встретиться в боях еще зимой 1851 г. в Большой Чечне. Хаджи-Мурат, который из-за разногласий с Шамилем перешел на сторону русских, впервые был допрошен именно офицером по особым поручениям командующего Кавказским корпусом Лорис-Меликовым, т. к. этому факту российское командование придавало особое значение. Впоследствии именно эти сделанные М. Т. Лорис-Меликовым записи допроса Хаджи-Мурата (опубликованные Михаилом Тариеловичем в литературном виде в 1881 г. в XXX томе журнала «Русская старина» под названием «Записка о Хаджи-Мурате») лягут в основу знаменитой повести Л. Н. Толстого, посвященной известному предводителю горцев Северного Кавказа. К этому времени ротмистр Михаил Тариелович Лорис-Меликов был уже широко известен на всем Кавказе, и главнокомандующий М. С. Воронцов в своем письме военному министру России А. И. Чернышеву характеризовал его как «достойного и очень умного офицера». С началом Крымской войны 1853-1856 гг. Лорис-Меликов вновь многократно отличился в боях, но теперь уже против турок. В частности, с января 1854 г. уже в звании полковника он возглавил особый летучий конный отряд «охотников» (первоначально насчитывающий примерно 300 человек, в основном армян, а также курдов, грузин и кавказских татар), выполнявший специальные миссии командования. «Охотники» Лорис-Меликова вели разведку, а после осады крепости Карс русскими войсками осуществляли набеги на коммуникации и обозы турок в глубоком вражеском тылу. Этот отряд, лично подчинявшийся Лорису, получил настолько большую известность, что новый главнокомандующий (с конца 1854 г.) генерал-адъютант Н. Н. Муравьев так писал об этом (по образному выражению Муравьева) «иностранном легионе» русской Кавказской армии: «...составлены были из сброда людей всякого звания и состояния, большей частью из армян, как турецкоподанных, так и наших. Были между ними и грузины, и жители наших мусульманских провинций, турецкие греки и даже один русский... они заменяли казаков для дальних разъездов и поисков, отчаянно домогались всякой добычи. Не было более надежных для быстрой пересылки важных бумаг в отдаленные места, что избранные гонцы, движимые молодечеством и каким-то чувством чести, всегда исполняли с верностью». В период Крымской войны Лорис-Меликов отличился не только во время сражений, но одновременно с руководством своими «охотниками» вел также разведывательную деятельность, в том числе агентурную, в тылу противника, как в Карсе, так и в Эрзеруме, Ване и др. местах. Поддерживал также контакты с некоторыми из турецких курдов, из числа которых примерно 1300 человек впоследствии перешли на русскую службу. Роль отряда «охотников» Лориса во время осады Карса была очень важной, т. к. они практически ежедневно устраивали ночные засады, перехватывали донесения и вражеские обозы, т. е. фактически полностью хозяйничали во вражеском тылу. После взятия Карса Лорис-Меликов был назначен начальником Карсского пашалыка и, тем самым, впервые смог проявить в полной мере не только свои воинские способности и доблесть, но и административный талант. В управлении Карсской области Михаил Тариелович добился больших результатов, при этом его способности правителя и одновременно справедливое отношение к местному населению были отмечены не только российскими властями, но даже турками. В июле 1856 г., уже после заключения Парижского мира и возврата Турции Карской крепости, султан наградил Лорис-Меликова орденом Меджлиса II степени. С 1858 г. Лорис-Меликов исполнял обязанности начальника войск в Абхазии и инспектора линейных батальонов Кутаисского генерал-губернаторства. По приказу нового наместника на Кавказе А. И. Барятинского Лорис-Меликов в Абхазии осуществил строительство крепости Цебельда, предназначенной для упрочнения русского военно-политического влияния в Абхазии, существенно ограничил в регионе контрабанду оружия, процветавшую веками работорговлю и т. д. В мае 1860 г. он получил должность военного начальника Южного Дагестана и одновременно градоначальника Дербента, а 28 марта 1863 г. Лорис-Меликов стал начальником Терской области (включающей территории современных Северного Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии т. е. практически всех тех областей Северного Кавказа, в которых в течение большей части XIX в. шли наиболее упорные бои русских войск с горцами и которые совсем недавно были с таким трудом приведены к покорности). Именно на этой должности Лорис-Меликов в полной мере проявил свои лучшие административные качества в период службы на Кавказе. В этот период Лорис-Меликов, в частности, отличился как один из главных организаторов кампании по массовому выселению горцев северного Кавказа в Турцию (активно начавшуюся в 1865 г.), а с другой стороны – ликвидировал крепостную зависимость горских крестьян от местных феодалов, распространил на регион российскую налоговую, административную и судебную системы, построил первую на Северном Кавказе железную дорогу из Ростова на Владикавказ, а также на свои средства открыл во Владикавказе первое учебное заведение (Ремесленное училище). Именно на этом посту Лорис-Меликов впервые проявил свой особенный стиль административного и государственного деятеля, совмещавший попытки привлечения представителей общественности и политических элит местного населения (в данном случае – старейшин северокавказских горцев) для совместной работы над реформами и администрированием – с одной стороны, и жесткое отстаивание государственных интересов и подавление всяких попыток к сопротивлению (например, будучи одним из главных организаторов выселения черкесов и чеченцев в Турцию) – с другой. Лишь в мае 1875 г. Лорис-Меликов по собственной просьбе (из-за болезни и необходимости выезда за границу для лечения) был освобожден от должности начальника Терской области и в качестве оценки своих заслуг перед Российской империей на военной и государственной службе 30 августа 1875 г. был произведен в генералы от кавалерии. Однако уже в конце 1876 г. отпуск Лорис-Меликова за границей был прерван, т. к. императорским указом он был назначен командующим Отдельным Кавказским корпусом в преддверии ожидавшейся новой войны с Турцией. Хотя это назначение было для Лорис-Меликова, да и для многих на Кавказе, довольно неожиданным, тем не менее, как показал весь ход боевых действий на Кавказском фронте русско-турецкой войны 1877-78 гг., оно оказалось на редкость удачным. К тому же из действующих высокопоставленных российских генералов никто, кроме Михаила Тариеловича, не знал настолько хорошо будущий театр военных действий на Кавказском фронте. Как считается, это назначение Лориса состоялось по личной инициативе военного министра России и известного либерального реформатора Д. А. Милютина, хорошо знавшего и ценившего Лорис-Меликова еще со времен своей службы на Кавказе. С самого начала войны Лорис-Меликов руководил всеми операциями на Кавказском театре военных действий и блестяще проявил себя как умелый, решительный и одновременно заботливый к подчиненным командующий, снискав себе славу и известность не только в России, но и во всей Европе. За взятие крепости Ардаган 5 (17) мая 1877 г. он был удостоен ордена Св. Георгия III-й степени, а за разгром армии Мухтар-паши на Аладжинских высотах 1–3 (13–15) октября 1877 г. – ордена Св. Георгия II-й степени. За взятие Карса 6 (18) ноября Михаил Тариелович получил новую награду – орден Св. Владимира I-й степени. Вершиной его успехов в ходе русско-турецкой войны 1877-78 гг. стала капитуляция Эрзерума 11 (23) февраля 1878г. По окончании боевых действий 16 апреля 1878г. Лорис-Меликову было пожаловано графское достоинство, и он оказался единственным из генералов российской императорской армии, кто был удостоен этой чести именно за заслуги в этой войне. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ИМПЕРСКИЙ «РАСПОРЯДИТЕЛЬ» Русско-турецкая война 1877-78 гг. сделала прежде малоизвестного кавказского генерала популярным в глазах широкой российской общественности, а предыдущие заслуги Лорис-Меликова на административном поприще открыли для него новые горизонты работы уже в качестве не столько военного, сколько государственного деятеля в масштабах всей империи. Вместе с тем, на фоне активизации народнического движения в России необходима была новая политическая фигура, способная своим авторитетом руководить не только репрессивно-силовыми мерами (зачастую приводившими к контрпродуктивным результатам в борьбе против революционеров), но и влиять на общественное мнение более либеральными и привлекательными шагами по улучшению ситуации в стране. В январе 1879 г. М. Т.Лорис-Меликов был назначен временным губернатором Астраханской, Самарской и Саратовской губерний с неограниченными полномочиями для борьбы с начавшейся в Нижнем Поволжье эпидемией чумы. Благодаря решительным административным мерам и умелому руководству Лорис-Меликов смог быстро остановить распространение болезни. Вследствие этого в кратчайший срок к его авторитету как способного военачальника, добавилась репутация не только эффективного, но и честного администратора. В результате уже в апреле 1879 г. он был назначен императором Александром II-ым временным харьковским генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями в связи с растущей волной революционного террора (т. к. прежний генерал-губернатор Д. Н. Кропоткин был убит народовольцем Г. Д. Гольденбергом 9 (21) февраля 1879 г.). Лорис-Меликов начал проводить во вверенной ему губернии более гибкую политику против революционеров, пытаясь ограничить масштабы репрессий и привлекая на свою сторону конструктивно настроенную часть либеральной общественности. Именно благодаря этой умеренности в своих политических действиях Лорис-Меликов оказался среди временных генерал-губернаторов единственным, не внесенным народовольцами в список «приговоренных к смерти». Деятельность Михаила Тариеловича на посту харьковского генерал-губернатора не осталась незамеченной и властями... После взрыва в Зимнем дворце 12 (24) февраля 1880 г. император Александр II, по рекомендации военного министра Д. А. Милютина, назначил Лорис-Меликова главным начальником «Верховной распорядительной комиссии, учреждённой для борьбы с крамолой» с чрезвычайными полномочиями. Ожидалось, что он возглавит непримиримую и жестокую борьбу против революционеров, однако Лорис-Меликов стал действовать иными методами, подтвердив свой образ хотя и строгого, но либерального и конструктивного государственного деятеля. Он обратился к жителям Санкт-Петербурга с особым воззванием, в котором, обещая действовать против революционных настроений без послаблений, в то же время заявлял, что главную силу, способную содействовать успокоению в государстве, он видит в поддержке общества. Такая политика Лорис-Меликова, с первых же шагов на своем посту «верховного распорядителя» подвергавшегося критики со стороны крайне реакционных кругов, получила название «диктатуры сердца», а его самого прозвали «бархатным диктатором». Назначение Лорис-Меликова стало результатом неэффективности прежних, достаточно жестких силовых и административных методов борьбы с народовольцами. Их арестовывали, некоторых казнили, но покушения на царя с завидным постоянством продолжались, а в общественном мнении авторитет «борцов с общественным строем» был очень высок, примером чему явилось оправдание Веры Засулич. Михаил Тариелович после своего назначения сразу же смягчил политику в отношении народовольцев во всех отношениях. С другой стороны, определенная часть революционеров-народников также увидела в этих действиях нового «бархатного диктатора» империи особую опасность, т. к. посчитала, что мягкие действия Лорис-Меликова (прозванные современниками политикой «лисьего хвоста») содержат угрозу для народнического движения, т. к. способны выбить социальную базу и лишить революционеров общественной поддержки. В результате, в начале марта 1880 г. на жизнь Лорис-Меликова было совершено неудачное покушение Молодецким, который, несмотря на личное ходатайство перед Лорис-Меликовым писателя Гаршина, не был помилован императором Александром II-ым и был в течение суток казнен по приговору военного суда. Вскоре Лорис-Меликов занял пост министра внутренних дел Российской империи, и в его руках оказалась сосредоточена поистине неограниченная власть во всей империи. Для успокоения общественности он добился смещения министра просвещения ретрограда Д. А. Толстого (в апреле 1880 г.), по его же предложению 6 (18) августа 1880 г. были упразднены Третье отделение и сама Верховная распорядительная комиссия. Сфера деятельности МВД под руководством Лорис-Меликова значительно расширилась за счет появления в его структуре Департамента государственной полиции, к которому перешли функции политического сыска, прежде находившиеся в компетенции Третьего отделения. Одновременно Михаил Тариелович стал шефом Отдельного корпуса жандармов. Упразднение данных одиозных учреждений сопровождалось, таким образом, одновременной централизацией полицейских институтов. На своем новом посту Лорис-Меликов ослабил цензурные ограничения, подготовил меры, улучшившие экономическое положение крестьян: снизил выкупные платежи, содействовал крестьянам в покупке земли, облегчил условия переселения; успел провести отмену соляного налога. Спад волны террора во второй половине 1880 г. привел к укреплению позиций М. Т. Лорис-Меликова, и он был удостоен высшей российской государственной награды – ордена Св. Андрея Первозванного. В определенной степени Михаилу Тариеловичу удалось добиться поддержки и в значительной степени скептически и даже критически настроенной к властям части общественности и интеллигенции страны. Например, великий русский писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, после встречи и бесед с «бархатным диктатором» так писал в письме своему не менее знаменитому коллеге по перу А. Н. Островскому: «По цензуре стало теперь легче, да и вообще полегчало. Лорис-Меликов показал мудрость истинного змия библейского: представьте себе, ничего о нем не слыхать, и мы начинаем даже мнить себя в безопасности. Тогда как в прошлом году без ужаса нельзя было подумать о наступлении ночи». Свои проекты Лорис-Меликов предполагал передать на рассмотрение особой комиссии, в состав которой должны были войти, кроме чиновников, выборные от губернских земств и некоторых городских дум. Этот план, включающий также важнейшие законодательные и организационные изменения, впоследствии стал известен в российской истории под названием «Конституции Лорис-Меликова». Хотя надо признать, что проект Лорис-Меликова настоящей конституцией все же не был, т.к. участие общественных деятелей в процессе обсуждения важнейших вопросов допускалось лишь с совещательным голосом. Тем не менее, как считается многими историками, принятие этой «Конституции» Александром II-ым, по позднейшему признанию многих революционеров, могло бы предотвратить подготовку покушения на императора и катастрофу 1 (13) марта. После Молодецкого, покушавшегося на Лорис-Меликова сразу после его назначения и незамедлительно повешенного, «бархатный диктатор» более полугода никого не казнил, а с февраля 1880 г. по 1 марта 1881 г. не было покушений на царя. Главным для Лорис-Меликова была либерализация общественного строя России, на которую далеко не сразу согласился и сам император Александр II. Эта идея коренных либеральных реформ полностью соответствовала характеру и политическим взглядам Лорис-Меликова, известного своим афоризмом «сила не в силе, сила в любви» – афоризма, который он постоянно в течение всей своей административной и политической деятельности пытался претворять в реальную практику. 28 января (9 февраля) 1881 г. Лорис-Меликов представил Александру II-му план реализации своей апрельской программы 1880 г., предложив создать временные комиссии (финансовую и административную) для подготовки намеченных реформ. Это фактически означало введение представительных начал в систему управления Российской империей и являлось неким прообразом конституции. Александр II одобрил план и назначил его обсуждение на 4 марта. Однако этот план держался в строгой тайне и обществу известен не был, а убийство императора Александра II-го 1 марта оказалось роковым для либерального проекта реформ Лорис-Меликова, как впрочем, и для его карьеры на высшем государственном посту. При преемнике убитого царя – новом императоре Александре III-ем в правящих кругах возобладали консерваторы во главе с обер-прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым. 8 (20) марта решение по проекту М. Т. Лорис-Меликова было отложено. 29 апреля (11 мая) Александр III обнародовал Манифест, провозгласивший незыблемость самодержавия, что ознаменовало полный отказ от любых политических преобразований, и в результате 4 (16) мая 1881 г. М. Т. Лорис-Меликов ушел в отставку. После отставки он жил в основном за границей, во Франции (в основном в Ницце) и в Германии (в Висбадене). Иногда приезжал в Санкт-Петербург для формального участия в заседаниях Государственного Совета. Либеральному государственному деятелю такого уровня как Лорис-Меликов, уже было невозможно работать в период торжества консервативной реакции в Российской империи… ЭПИЛОГ В Тбилиси, почти на самом берегу Куры, в одном из наиболее известных исторических переулков старого Тифлиса, находится главная армянская церковь – Сурб Геворг. При этой церкви также находится резиденция главы Грузинской епархии Армянской Апостольской Церкви. Сурб Геворг – это не только главный духовный центр армян Грузии: церковь примечательна также тем, что ее дворик является последним пристанищем некоторых выдающихся представителей армянской истории и культуры, выходцев из Тифлиса. Например, там находится могила великого Саят-Нова, именно там, где, согласно преданию, он и был убит во время разорения Тифлиса персидским шахом Ага-Магомед ханом в 1795 г. Несколько поодаль от могилы Саят-Новы, под сенью небольших деревьев находятся могилы выдающихся армянских генералов российской армии XIX в. – Лазарева и Шелковникова. И совсем отдельно находится могильная плита, под которой покоится прах генерала от кавалерии графа Михаила Тариеловича Лорис-Меликова, – человека, который не только вошел в историю Армении и всего Кавказа, но чье имя золотыми буквами вписано также в военную и политическую летопись России. Его поразительная биография, головокружительная и одновременно заслуженная карьера военачальника, а впоследствии – крупнейшего государственного деятеля своей эпохи до сих пор удивляет историков и исследователей жизни этого удивительного армянина, достигшего вершин политической карьеры в масштабах всей Российской империи. Родившийся в Тифлисе, получивший образование в столице, блистательно прослуживший на Кавказе и в двух войнах против турок, достигший высот государственной службы в империи, автор «Конституции», способной создать основы конституционного устройства России и, возможно, изменить весь ход ее истории, либеральный политик и выдающийся военно-административный деятель, М. Т. Лорис-Меликов умер после продолжительной болезни 12 (24) декабря 1888 г. в Ницце и был впоследствии похоронен в своем родном Тифлисе. Кстати, кортеж с телом Лорис-Меликова был доставлен из Франции в Тифлис через территорию Османской империи, и с этим фактом связана довольно трогательная история. Император Александр III, помня о том отношении, которое имелось в Турции к Лорис-Меликову после русско-турецкой войны 1877-78 гг. (что, естественно, объяснялось той значительной ролью, которую сыграл тогдашний командующий Кавказским корпусом в блистательных победах русских над турецкими войсками), и опасаясь каких либо нежелательных инцидентов со стороны турок, обратился со специальным посланием к султану, с просьбой оказать содействие в беспрепятственном прохождении кортежа с гробом «друга его отца» (т. е. покойного императора Александра II-го) через территорию Турции в Тифлис, подкрепив свою просьбу посылкой российского военного корабля в Стамбул. «По политическим своим воззрениям Лорис-Меликов был умеренный постепеновец, последовательный либерал, строго убежденный защитник органического прогресса, с одинаковым несочувствием относившийся ко всем явлениям, задерживающим нормальный рост и правильное развитие народов, с какой бы стороны эти явления ни обнаруживались… Он стоял за возможно широкое распространение народного образования, за нестесняемость науки, за расширение и большую самостоятельность самоуправления и за привлечение выборных от общества к обсуждению законодательных вопросов в качестве совещательных членов…» – писал в своих воспоминаниях доктор Н. А. Белоголовый, подружившийся с Лорис-Меликовым уже во время его проживания за границей. Именно это удивительное сочетание либерально-прогрессивных взглядов, с одной стороны, и присущие боевому генералу жесткость и последовательность в выполнении своего долга – вот те качества, которые являются определяющими, характеризующими уникальную личность М. Т. Лорис-Меликова, человека, которого можно со всем основанием назвать, наверное, самым выдающимся и талантливым политическим и военным деятелем - армянином не только в XIX в., но и в течение многих предыдущих столетий армянской истории. Сергей Минасян, кандидат исторических наук, руководитель департамента политических исследований института Кавказа

-

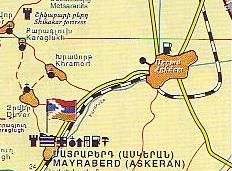

«Карабах» переезжает в Агдам Для лиц, недостаточно разбирающихся в хитросплетениях насыщенной спортивной жизни соседней страны, скажем, что, как правило, основной целью участия азербайджанских спортсменов в различных соревнованиях, является их победа над армянами. Медали в данном случае не важны. Пусть даже азербайджанский спортсмен займет последнее место в спортивном турнире, лишь бы только при этом был переигран армянин. Этот комплекс психологи объясняют поражением Азербайджана в развязанной им же самим войне против арцахских армян, а также царящей в соседней стране атмосфере разнузданной армянофобии. Однако, поскольку побед над армянами на поле боя нет и не предвидится, а в спортивных состязаниях победы над армянами случаются нечасто, приходится довольствоваться «виртуальными» подвигами. Одним из них является участие в первенстве Азербайджана по футболу команды под кричащим названием «Карабах» из виртуального города Агдам. Город тот, если кто не в курсе, во времена не столь давние являлся основной опорной базой азербайджанской военщины в ее агрессии против армянского населения Нагорного Карабаха, в ходе жестоких боев был взят армянскими войсками и ныне находится и впредь находиться будет под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики, стало быть, никакого отношения ни к Азербайджану, ни, тем паче, к какому-либо из его футбольных клубов, иметь не может. Именно в связи с вышеупомянутыми причинами местом дислокации сего футбольного чуда избран стольный град Баку. Однако бесстрашное сердце аскера, как мы помним, требует реванша. Хотя бы виртуального. И тут азербайджанское общество потрясает сногсшибательная новость о переезде футбольного клуба «Карабах» на «родину» - в Агдам. Общество заволновалось: «Неужели Верховный, наконец, отдал тот самый приказ?!» Тем временем новость сия привела в экстаз и директора футбольного клуба «Карабах» – турецкого функционера Эмраха Челикеля, который на радостях заявил о том, что азербайджанские беженцы (коих в нефтеносном султанате до сих пор, по подсчетам местных чудо-математиков, насчитывается аж миллион человек), будут счастливы увидеть свою команду у себя дома. Господин Челикель, правда, не уточнил, какую местность конкретно счастливые беженцы, коих доселе миллион, считают своим домом и как туда, собственно, собирается попасть футбольный клуб «Карабах». Однако эйфория по поводу победоносного вступления азербайджанской футбольной рати в город-призрак очень быстро пошла на спад, когда выяснилось, что возвращения не предвидится. Все объяснилось просто: в некоем селении с поэтическим названием Гузанлы строится сельский стадион, где, по плану руководства клуба, и будет проводить свои домашние встречи доблестный «Карабах». А суперсовременная спортивная база, равной которой нет в Европе, будет построена – где бы вы думали? – правильно – в Баку, подальше от армян. А патриотический порыв Челикеля, несмотря на «бир миллят», удостоился в азербайджанской прессе следующей нетолерантной оценки: «Господин Челикель, у вас нет никакого права говорить что-то от имени азербайджанских беженцев! Вас не было здесь, когда они становились этими самыми беженцами. Вы не можете знать, что на самом деле их волнует и чего они на самом деле хотят. Этого не позволяет хотя бы ваше гражданство, раз уж президент страны, гражданином которой вы, господин Челикель, являетесь, никогда и нигде не говорил о том, чего хотят вынужденные переселенцы. И даже если бы он об этом говорил, то у вас все равно не было бы этого права – статус позволить не может. Азербайджанские беженцы являются частью азербайджанского народа, а от его имени может говорить только один человек». (dailyaznews.com/2009/04/17/) С этим утверждением трудно не согласиться. Право говорить от имени азербайджанского народа имеет в этой чудесной стране только один человек. Не так давно граждане Азербайджана всенародным референдумом доверили ему это право пожизненно. http://pandukht.livejournal.com/33647.html

-

http://www.vesti.ru/doc.html?id=276460 Ну а статусы? А статусы - потом...

-

Дорогой юзер Sir Christopher! Когда вы явили миру свой так называемый архитектурный набросок, вряд ли сомневались в том, что вас не забросают цветами. Поэтому жаловаться мне в личку на то, что в вас летят какашки, в данном случае не имеет смысла. Успехов вам!

-

-

докладная записка копия в ЦК КПСС В Армянской ССР ежегодно 24 апреля проводятся традиционно сложившиеся общественно-политические мероприятия, связанные с годовщиной геноцида армян, совершенного турецкой реакционной правящей верхушкой в 1915 году. В этот день в г.Ереване Памятник жертвам геноцида посещают около 250-300 тыс. человек. Возлагаются цветы к памятнику, в том числе руководством республики. В 19 часов местного времени по телевидению объявляется минута молчания. Указанные мероприятия трудящимися, населением республики воспринимаются с большой признательностью, дают возможность провести день трагедии в истории народа в спокойной и нормальной обстановке без нарушения трудового ритма. Мероприятия, посвященные дате геноцида, проводятся и во всех зарубежных армянских колониях. К ним проявляют заметный интерес официальные власти соответствующих стран. При этом реакционные круги и спецслужбы ряда из них, особенно США, стараются использовать это в своих целях, имеют место попытки политической спекуляции, всякого рода идеологические диверсии. Оголтелую кампанию по фальсификации истории, отрицанию факта геноцида армян, и наоборот, обвинению их в геноциде турок развернули в настоящее время реакционные турецкие круги. Все это в целях антисоветизма использует националистическая партия «Дашнакцутюн» за рубежом. Идя навстречу многочисленным предложениям трудящихся об установлении дня памяти жертв геноцида армян, а также для пресечения использования противником факта трагедии народа в своих политических целях, ЦК КП Армении считает целесообразным Указом Президиума Верховного Совета Армянской ССР установить 24 апреля «Днем памяти жертв геноцида». С КГБ СССР согласовано. Просим рассмотреть. Секретарь ЦК КП Армении К. Демирчян 13 декабря 1984 г. №1012/с

-

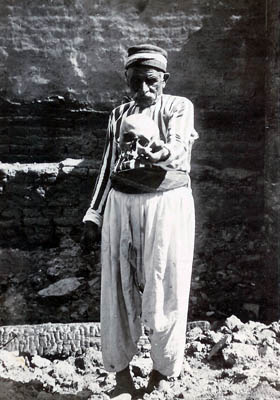

Из воспоминаний академика Российской Академии наук Камо Демирчяна - старшего брата Карена Демирчяна Отец родился на берегу Евфрата, в деревне Котер Эрзрумского вилайета, недалеко от города Эрзрума. Иногда он с печалью рассказывал, как турки расправились с их деревней, и как ему посчастливилось спастись. Вначале согнали молодых мужчин и увели в неизвестном направлении. Через некоторое время пошел слух, что их всех убили. Потом увели всех красивых женщин и девушек деревни. Отец с болью вспоминал, что среди них была его сестра, красавица Сатеник. В деревне оставались только испуганные, беспомощные старики и дети. Как-то аскеры и их погнали в неизвестное... Куда — никто не знал. Несчастная, без лучика надежды толпа оказалась в западне. Впереди были аскеры, сзади — курдская чернь, бандиты. Когда проходили по мосту, турки сбрасывали в воду мальчиков и потом стреляли в них. Многих так и убили. Отец, выросший у реки, хорошо плавал, ему удалось далеко уплыть и выбраться на берег. С ним спаслись еще 2-3 сверстника. Так начались их скитания. Голодные, уставшие, они обходили дороги, чтобы не столкнуться с турками. Они шли и шли с единственной надеждой встретиться с русскими войсками. Отец рассказывал одну интересную историю, случившуюся во время скитаний. В один из дней мальчишки увидели большую заброшенную пекарню с несколькими печами, где, видимо, пекли хлеб для русских войск. Место было пустынное, вокруг ни души. Ребята вошли в пекарню с тайной надеждой найти кусочек хлеба. Поскольку отец был самым худым и гибким, ему помогли залезть в печь. Он находит там два каравая, радуется, но тут в пекарню за хлебом заходят турки. Ребята прячутся, отец в печи каменеет от страха. Длинным веслом турки в поисках хлеба шарят в печи, лишь чудом не коснувшись отца. Чтоб перестали искать, отец осторожно кладет один из хлебов на деревянное весло. Те, забрав «трофей», уходят. Отец с друзьями, поедая в день крошки хлеба, продолжает путь до Аштарака, где располагался сиротский приемник. Полагаю, это был конец 1915 г. Зиму они провели в приемнике, а к лету в Аштараке открылся сиротский дом. Поскольку еда там была скудной, и дети практически всегда недоедали, чтоб хоть немного утолить голод, воровали алани, суджух, изюм. Впоследствии их переправили в сиротский дом Александрополя. Матушка родилась в Ване в 1906 г. в то время в относительно богатой и образованной семье. Имя и фамилию отца помнила хорошо — Овсеп Караханян. То была достаточно известная семья в Ване. Брат моего деда, получивший образование в Америке, работал в то время в Стамбуле. Двое братьев матери учились в Стамбуле. Мама рассказывала, что они были из княжеского рода. Дед в основном занимался сельским хозяйством и вместе с тем рыбачил в озере. По словам мамы, он был высоким и красивым мужчиной. Когда началась резня, дед решает покинуть Ван вместе с семьей и другими согражданами. В это же время братья мамы возвращаются домой из Стамбула, где ситуация уж обострилась. Собравшись вместе, отправляются в путь. По дороге, пройдя уже достаточное расстояние от города, дед вспоминает, что оставил племенных бычков привязанными в яслях. Просит семью подождать, а сам из жалости к животным возвращается домой. Бабушка с детьми ждет его долго, но тщетно — муж не возвращается. Забеспокоившись, решает вернуться узнать, что произошло. А вернувшись, становится свидетелем ужасающего зрелища — тело убитого мужа, лежащее на земле. Трагедия на этом не закончилась. Турки, напав на них, на глазах матери убивают сыновей. Обезумевшая от горя мать, не в силах совладать с обрушившейся на нее трагедией, просит одного из турок, работника в их доме, убить и ее. По всей видимости, турок идет ей навстречу... Моя мама и ее младшая сестра, спрятавшись в стоге сена, становятся свидетелями этой ужасающей сцены. После долгих скитаний голодные и холодные встречают по пути группу казаков. Они доставляют детей в Эчмиадзин, где сдают в сиротский пункт. В то время Ованнес Туманян, будучи с дочерьми в Эчмиадзине, занимался организацией помощи беженцам и сиротам. Маму они забирают с собой в Тифлис, а тетю — прибывшая из Тифлиса зажиточная семья, очевидно, с целью удочерения. Впоследствии мама никаких известий от нее не получала, да и поиски не дали результатов. Туманяны, продержав некоторое время маму у себя дома, помещают в сиротский дом Александрополя. Мама рассказывала, что, несмотря на то, что семья поэта была многочисленной, а условия довольно скромными, Туманяны приютили немало сирот и окружили их заботой. О семье Туманянов у мамы сохранились самые теплые воспоминания. Позже в Ереване мама была в очень близких отношениях с дочерьми поэта. В доме Туманянов в ней сформировались важнейшие семейные и бытовые принципы, черты характера — скромность в быту, забота о членах семьи, сплоченность. Все эти качества она старалась привить нам с детства. В детском доме Александрополя и познакомились мать с отцом. Отец был синеглазым, белокожим, стройным блондином. Еще в детстве за синие глаза и светлые волосы его прозвали «молоканином». Между родителями и зародилась взаимная симпатия. Меж тем через какое-то время отца за подпольную комсомольскую работу выгоняют, отправив на службу в военную часть Ленинакана. Во время службы посещает военно-политические курсы, после чего назначается на работу в стрелковый полк — вначале в Ленинакане, затем в Канакере. После долгой разлуки отец и мать вновь встречаются, теперь уже навсегда.

-

Во дворе Бутырской прокуратуры убит дворник из Узбекистана Во дворе здания Бутырской прокуратуры Москвы, расположенной на улице Яблочкова, убит гражданин Узбекистана. Как рассказал агентству источник в столичных правоохранительных органах, на узбека, работавшего в Москве дворником, напала группа молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. Пытаясь скрыться от нападавших, дворник забежал во двор прокуратуры, но злоумышленники догнали его и избили, нанеся при этом ножевое ранение. По предварительным данным, убийство дворника из Узбекистана было совершено на почве национальной ненависти. По свидетельствам очевидцев, нападавшие были похожи на скинхедов. Интерфакс

-