-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

У Азербайджана своя Хиджра Интервью Левона Мелик-Шахназаряна порталу Voskanapat.info Voskanapat.info. Левон Грантович, в прошлом году в Азербайджане вначале собрались отметить наступление Нового года, а затем внезапно изменили свое решение. Мы помним Вашу прошлогоднюю статью в «Голосе Армении» на эту тему «Чья власть, того и религия». В этом году в Баку уже начали устанавливать рождественские елки. Скажите, разве у власть имущих в Азербайджане сменилась религия? Л. Мелик-Шахназарян. Нет, конечно. Как может измениться религия у безбожника? Власть в Азербайджане, как была безбожной, таковой и осталась. Внутри государства она сегодня неколебима и прочна, а вот в стремлении угодить всем мировым полюсам мечется из крайности в крайность. Не вера движет ею, не стремление к гармонии, а жажда к власти и неуемная страсть к наживе. И ради этой страсти они готовы попрать все святое, что порождено как Исламом, так и Христианством. Вот, я – христианин. Вера в христианские ценности и мораль являются для меня основой для уважения ценностей и морали других религий. Почитающий христианские святыни и ценности не может не относиться с уважением к святыням другой религии. Так же и в Исламе. Истинный мусульманин с почтением относится к нашим святым: к Иисусу Христу, к Богоматери. Так же и в любой другой религии. V.i. Возвращаясь к Вашей статье: какую же религию исповедуют в Азербайджанской республике? Л. М.-Ш. Если говорить об Азербайджанской республике, то там много истинно верующих: мусульман, христиан, иудеев. Другое дело, что во главе государства и Управления мусульман находятся безбожники. Ильхам Алиев, как и его отец, Гейдар Алиев, представляют собой типичный образец религиозного бастарда, для которых один бог, Маммона. Так же и шейх уль ислам гаджи Аллах Шукюр Паша-заде. Интересно, что в самом Азербайджане его давно уже прозвали Шейтан Шукюр Паша-заде (надеюсь, перевод не обязателен). V.i. Как же при таких руководителях могут быть истинно верующие? Л. М.-Ш. Я отвечу прелестной притчей, которую вычитал у моего друга и весьма уважаемого человека. Некий благочестивый селянин-армянин был крайне недоволен поведением своего священника, и решил он причаститься у священника соседнего села. По пути он захотел пить, и увидел чистую свежую родниковую струю. Набрал воды, напился - вода оказалась такой вкусной и утоляющей жажду, что он очень удивился - как это мы не знали об этом источнике! Пойду и посмотрю, откуда начало берет этот чистый родник? Шел вдоль ручья к его истоку, и увидел вдруг, что в том месте, где из-под земли бьет родник, лежит дохлая собака, а струи воды, омывая труп животного, текут вниз, где и испил воды он сам. Ему стало противно, плохо, но здесь появился ангел и спрашивает: а вода была вкусная? Он говорит: - Да! Истинную веру никто и ничто не испоганит. V.i. Хорошо. Но, сколько помнится, в прошлом году в Азербайджане отменили Новый год потому, что он совпал по времени с траурным месяцем мусульманского календаря Хиджры – Махаррамом. Л. М.-Ш. Совершенно верно. Как, впрочем, и в этом году. Махаррам в этом году начался 18 декабря, а Ашура – день, когда шиитский мир оплакивает память шехидов Кербалы, имама Хусейна и его соратников – приходится как раз на католическое Рождество. Однако, проблема не в этом. Проблема в том, что в Азербайджане праздники и траурные дни отмечаются не по традиции и календарю, а по воле Ильхама Алиева. А ему, уж поверьте, как и всякому деспоту, чувства народа безразличны. Он решает политические задачи. V.i. Какая же политика в религии? Л. М.-Ш. Самая непосредственная. Сегодня И. Алиев выступает в роли апостола новой религии, главным божеством в котором является его отец. Кто сегодня в Азербайджане помнит, что означает Хиджра, с чего начинается исламский календарь. Наверное, не более одного процента населения. Между тем, день окончания вооруженного переворота в Азербайджане и прихода к власти Г. Алиева – 15 июля – является в этой республике главным государственным праздником. Отменяя Махаррам и предавая забвению Ашуру, И. Алиев ввел новый религиозно-государственный праздник, Праздник цветов, приуроченный ко дню рождения его отца, Гейдара Алиева. Это вовсе не секуляризация, как можно было бы подумать, это самая настоящая новая религия. Сегодня в исламском Азербайджане люди гораздо меньше знают о переходе пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (Ясриб), чем о переселении Гейдара Алиева из Нахиджевана в Баку. Не случайно только за последние два года и только по моим неполным сведениям, в Азербайджане были снесены 21 мечеть, а еще десятки, в том числе и крупные и уважаемые среди населения, закрыты под разными предлогами. Повторюсь, это не секуляризация и не атеизм, это – насаждение новой религии. V.i. Да, но ведь людям никто не запрещает отмечать Махаррам, скорбеть и держать траур по погибшим шехидам Кербалы. Л. М.-Ш. Это не так. Скажите, как можно соблюдать траур среди празднично убранных площадей, наряженных рождественских елок, в окружении веселых Дедов Морозов? Как можно водить хороводы в траурные дни? Это же неприкрытое, циничное оскорбление Ислама. Один день поста в траурный месяц Махаррам в Исламе приравнивается к тридцати дням поста в другие месяцы. Вы можете представить себе человека с бокалом шампанского и блюдущего пост? А подвизающийся у ног И. Алиева шейх уль ислам Пашазаде лишь осторожненько призывает население воздержаться от пышного проведения новогодних торжеств: «Желательно, чтобы люди провели новогодние праздники в кругу своей семьи и воздержались от громкой музыки. В этот траурный месяц мы должны уважать память шехидов из Кербела». Можно ли придумать больший цинизм? Интересно, что на недоуменный вопрос журналиста, завотделом внешних связей Управления мусульман Кавказа (УМК) Мугаддас Фаизов ответил, что УМК не против установок елок в городе, «так как это делается на государственном уровне». «Старая» религия согнулась в почтительном поклоне перед наступающей новой религией. V.i. Какие же цели преследует новая религия? Л. М.-Ш. Укрепление власти. Не И. Алиева, его власть в Азербайджане пока незыблема, а его сына, вообще, семьи Алиевых. И. Алиеву не дает покоя мысль о почитаемых в Исламе сейидах, мусульманах, родословная которых восходит к пророку Мухаммеду (у шиитов к Имаму Али или его сыну, Имаму Хусейну). Кстати, память об Имаме Хусейне шиитский мир в этом году отмечает 27 декабря. Не представляю, как, по мнению И. Алиева, должны именоваться потомки Г. Алиева, но то, что он стремится к их «почетному выделению» из общей среды, несомненно. V.i. Но ведь любая религия требует каких-то узаконенных правил, догматов, наконец, литературы, по которой все могли бы познакомиться с ее постулатами. Л. М.-Ш. Правило одно: не признающая сомнений вера в пророка, посланца Всевышнего. Что же касается литературы… В Азербайджане чуть ли не ежемесячно издаются биографии Г. Алиева, книги с его изречениями (действительными и вымышленными), рассказы. В республике проводятся многочисленные конкурсы на лучшее сочинение о Г. Алиеве, вся территория Азербайджана, словно подушечка для иголок, утыкана памятниками «общенациональному вождю», музеи, скверы, парки, бассейны имени Г. Алиева... Уже практически создано «апостольское» окружение, обратите внимание, сплошь из фамилии Алиевы – Зарифа, Ильхам, Мехрибан, Азиз, Лейла, Гейдар Алиев младший – кто там на очереди? Создается необходимая мифология. Президент Г. Алиев потерпел в войне с НКР сокрушительное поражение, однако преподносится в мифологии как человек, спасший Азербайджан. В бытность его первым секретарем ЦК коммунистической партии АзССР, население этой республики побиралось по магазинам и рынкам Армении и Грузии, однако И. Алиев приказывает, чтобы в энциклопедии этот период был представлен как время экономического расцвета Азербайджана. Примеров не счесть. V.i. Так Вы считаете, что совмещение христианского праздника с исламским трауром не является пресмыкательством перед Западом? Л. М.-Ш. Конечно, нет. О каком пресмыкательстве в данном случае может идти речь? Азербайджан уже самозабвенно ублажает Запад нефтью и газом. Разве от того, что в Саудовской Аравии или Пакистане, например, Новый год и Рождество Христово никак не отмечаются, Запад перестает дружить с руководством этих стран? Все гораздо глубже. Пару лет назад шейх уль ислам Пашазаде, в присутствии иностранных послов произнес фразу «Даже походка нашего президента угодна Аллаху». Ему же принадлежит фраза, сказанная еще при жизни Гейдара Алиева: «Кто против нашего президента, тот против Аллаха». Возможно ли большее кощунство против религии? Я во многом не согласен с известным американским политологом С. Хантингтоном, но его выражение «Невозможно быть полумусульманином, полукатоликом» - безусловная правда. Алиев пытается создать именно такое общество, в котором люди одновременно должны справлять траур по своим святым и радоваться Рождеству Христа, водить хороводы вокруг рождественской елки и проводить траурный обряд самоистязания «Шахсей-вахсей». То есть быть полмусульманами, полухристианами. А такое общество легко может причалить к третьей религии и новому летоисчислению. В которой Хиджра начинается от переселения пророка Гейдара из Нахиджевана в Баку. Беседу вела Гоар Мирзоян

-

Москва защитила Карабах от агрессии Азербайджана Москва ответила на заявление посла Азербайджана в России, который накануне допустил силовое решение проблемы Карабаха. Агрессию со стороны Баку ОДКБ будет рассматривать как угрозу всем членам организации. Генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа на пресс-конференции в РИА Новости разъяснил позицию ОДКБ по вопросу Нагорного Карабаха. Он прокомментировал заявление посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы, который пригрозил вернуть Нагорный Карабах путем "принуждения Армении к миру". Посол пояснил, что такое развитие ситуации будет возможно, если посреднические усилия России не дадут "исчерпывающего эффекта" и переговоры зайдут в тупик. "Принуждение к миру является правом Азербайджана, и этим надо воспользоваться", – сказал дипломат, заметив, что силы на такую операцию у Баку есть. Ответят всей Организацией Отвечая на вопрос, какова будет реакция ОДКБ, если Азербайджан попытается силой вернуть Карабах и произойдет война между Арменией и Азербайджаном, Бордюжа напомнил, что ОДКБ "основывается на Договоре о коллективной безопасности, где есть четвертая статья, в которой написано, что агрессия против одного из государств-членов ОДКБ рассматривается как агрессия против каждого… Исходим из этого, все остальное – слова, которые в такой сложной обстановке как разрешение нагорно-карабахского конфликта только вредят, а не приносят пользу». Бордюжа также отметил, что «никакой альтернативы мирному урегулированию нагорно-карабахской проблемы нет и то, что произошло год назад на Кавказе, еще раз подтверждает: применение силы не ведет к разрешению тех или иных противоречий между государствами. «Только мирные и взаимоприемлемые решения могут позволить обеспечить мир на Кавказе», – сказал генсек ОДКБ. Азербайджан пошел на шантаж В свою очередь, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что заявление Полада Бюль-Бюль оглы является шантажом. «Азербайджан просто пытается понять, как отреагирует ОДКБ и Запад. При этом используется российская военная терминология, отмечает политолог. «Напомню, «принуждение к миру» – это термин, появившийся в августе 2008 года во время российско-грузинской войны. С одной лишь разницей: если Азербайджан предпримет такую попытку, это будет аналогом действий не России, а Грузии. И, конечно же, реакция будет негативной – даже не знаю, до какой степени. Вряд ли будет военное решение. Но то, что российско-азербайджанские отношения резко ухудшатся – это факт. Но пока, повторюсь, речь идет о шантаже и об ответе на шантаж, так что проблема носит чисто теоретический характер. Азербайджан прозондировал, узнал, какой будет реакция, и получил достаточно твердый ответ», – говорит политолог. Михаил Смилян Полностью статья - здесь

-

Назик Авдалян – лучший спортсмен Армении 2009 года По традиции в канун новогодних праздников Федерация спортивных журналистов РА (президент Юра Алексанян) определяет десять лучших спортсменов и команду года. В опросе приняли участие 52 спортивный журналист. По результатам 2009 года пальму первенства мои коллеги отдали тяжелоатлетке из Гюмри Назик Авдалян, которая первая среди штангистов независимой Армении завоевала звание чемпиона мира. Лучшей командой признана сборная Армении по Греко-римской борьбе, которая на чемпионате Европы и Кубке мира в общекомандном зачете занимала третьи места. Вот как выглядит десятка сильнейших спортсменов: 1. Назик Авдалян (520 баллов) – чемпионка мира по тяжелой атлетике. 2. Аракел Мирзоян (420) – вице-чемпион мира, чемпион Европы по тяжелой атлетике. 3. Андраник Акопян (355) – вице-чемпион мира по боксу. 4. Тигран Г. Мартиросян (310) – вице-чемпион мира по тяжелой атлетике. 5. Роман Амоян (271) – вице-чемпион мира по греко-римской борьбе. 6. Рипсиме Хуршудян (242) – бронзовый призер чемпионата мира, вице-чемпионка Европы. 7. Арсен Джульфалакян (191) – чемпион Европы по греко-римской борьбе. 8. Ованес Давтян (183) – бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо. 9. Юрий Патрикеев (148) – чемпион Европы по греко-римской борьбе. 10. Лилит Мкртчян (65) – вице-чемпион Европы по шахматам. Александр Григорян

-

"Атис" - "Бешикташ" - 78:74. Турчанки повержены во второй раз. А мы с первой же попытки выходим в плей-офф! Поздравляю всех!

-

Тамара Варданян Процессы огрузинивания в Грузии Введение Вся логика изменения демографического состава Грузии, в частности, в XIX-XX вв., выявляет осуществляемые в стране интенсивные процессы строительства национального государства. Грузия делает постепенный переход от преимущественно полиэтнического к моноэтническому государству. Еще в 1983 г. крупный теоретик нации и национализма Э. Гелнер отметил, что идеальной моделью является та, когда границы нации и государства совпадают1. Согласно Гелнеру, национализм – это принцип, целью которого является достижение равенства границ политических и национальных единиц. Эта модель рассматривается также как один из путей эффективного разрешения и пресечения этнических конфликтов. Основной характеристикой национального государства является осуществление политической власти титульной этнической единицей, проживающей в пределах данного государства. Демографический облик страны является также ключевым вопросом национальной безопасности. Очевидно, что, например, максимально моноэтническая структура РА является весомым фактором, ресурсом, а также определенной гарантией внутриполитической безопасности. Истории почти всех стран и времен показывают, что этнические или религиозные меньшинства, как правило, создают повод для использования соседними государствами чуждых элементов в провоцировании внутренних брожений. А этим меньшинствам зачастую отводится функция и миссия пятой колонны в данной стране. Безусловно, прекрасно осознавая эти реалии, националистическая элита Грузии проводит политику интенсивной ассимиляции этнических и религиозных меньшинств – огрузинивание. В «продвижении» этой политики важная роль отведена грузинской националистической элите, которая в течение десятилетий сформировала для этого крепкую идеологическую основу. Таким образом, грузинский национализм имеет богатый опыт, крепкую, целостную идеологическую систему, определенные механизмы ассимиляции и административные рычаги для того, чтобы осуществить в стране программу огрузинивания этнических и религиозных меньшинств. Эта политика представляет собой системное явление, в котором ключевая роль отведена также государственной административной машине, университетским центрам и академическому сообществу, которое, в свою очередь, должно научно обосновать правдивость и необходимость этих процессов, делая ссылки на историю и политологию. Следовательно, процессы огрузинивания включают не только сферу бытовых, культурных, образовательных, религиозных и межэтнических отношений, но и выступающие в качестве основных указателей государственные/национальные идеологии. Арсенал процессов огрузинивания Язык Важнейшим оружием процессов огрузинивания является грузинский язык. Многие из исследователей процессов строительства нации (О. Бауэр, Ю. Бромлей, Ю. Арутюнов, Л. Абрамян и др.) отмечают, что язык является первоочередным, видимым показателем и играет важную роль в процессе этногенеза. Известно, что язык выполняет интеллектуально-коммуникационную и этно-социальную функции. Современные западные исследователи также отмечают, что в национальном сознании грузин крайне развита форма языковой ориентации. Прибывающих в Грузию сразу удивляет «центральность грузинского языка, его применение в быту и в культурном контексте»2. Таким образом, грузинский язык – это мощное средство, которое, распространяясь в среде этнических и религиозных меньшинств, ускоряет трансформацию их идентичности, процесс, конечной целью которого является окончательная ассимиляция в грузинское общество. Как отмечает этнолог Л. Абрамян, «языковая политика как Советской, так и независимой Грузии является отражением всех тех политических вопросов, которые были в прошлом и есть в настоящем, и это является следствием присутствия этнических меньшинств»3. Именно поэтому вопрос статуса армянского языка в Джавахке вызывает серьезное противодействие в грузинских правительственных, общественных и научных кругах. Вместе с тем, в тех же кругах глубокую антипатию вызывает факт невладения джавахкскими армянами грузинским языком. Иными словами, этот факт является важным сигналом грузинской элите о том, что политика ассимиляции джавахкских армян может не иметь успеха. Г. Хаиндрава в одном из интервью отметил, что «проблемы в Джавахке связаны не с армянским, а с грузинским языком. И Армения сделала бы дружеский шаг, если бы занялась проблемой распространения в Джавахке грузинского языка, поскольку все и без того говорят на армянском»4. С внедрением грузинского языка в Кахети огрузинились тысячи армян. Действующие в армянских селах армянские школы постепенно превращались в грузинские, за два-три десятилетия полностью огрузинилась часть местных армян. Та же политика сегодня проводится в армянских школах Тбилиси, в которых при армянских классах открылись грузинские секторы. В последние годы число армянских учеников грузинских секторов превосходит число учеников-армян, обучающихся в армянских секторах, поскольку административное руководство школы проявляет к ним серьезное внимание и заботу, оснащает техникой, удобными классными комнатами и, таким образом, делает их более привлекательными для армянских учеников. Религия Другим важнейшим оружием в процессах огрузинивания является Грузинское Православие. Катализатором в процессах национальной консолидации в независимой Грузии выступает религия. В республике происходят неприкрытые процессы создания модели «Одна нация, одна религия». Как отмечает М. Джавахишвили, «...начиная с 90-х гг. ХХ-го века между понятиями «грузин» и «православный» бы поставлен знак равенства. Вся Грузия должна стать единоверной страной, все грузины должны быть православными»5. До сих пор другие религиозные меньшинства Грузии не имеют правового статуса. В Грузии достаточно высоким авторитетом пользуется Грузинская Православная церковь и ее предводитель. Так, когда в 2003 г. готовилось подписание соглашения между Грузией и Ватиканом, процесс был немедленно пресечен Грузинской Православной церковью. Грузинский Патриарх заявил, что «сей факт может быть использован другими религиями для обоснования в Грузии, что вызовет новые и серьезные проблемы в нашем государстве»6. М. Джавахишвили отмечает, что католиков в Грузии называют «сектантами», «еретиками», «чужими». Православные проповедники порой называют «еретиками» или «сатанистами» и армян, и это – результат отсутствия элементарных знаний об их монофизитстве7. Существует множество фактов, свидетельствующих о том, как служители Грузинской Православной церкви занимаются миссионерством, «ловлей душ» среди армян. Так, в армянонаселенном тбилисском квартале Авлабар при М. Саакашвили построена большая и пышная грузинская церковь под названием Самеба. Сегодня проживающие в Авлабаре армяне ходят именно в эту церковь. То же самое происходит в Джавахке. Так, в селе Пока Ниноцминдского района грузин нет, но они купили здесь 5 домов, где проживают грузинские монахи и монахини, служители церкви Св. Нино. В одном из интервью игуменья Элизабет отметила, что по канонам Православной церкви ей удалось произвести обряд крещения целой армянской семьи. По ее словам, они поняли, что православная вера более истинна8. Согласно данным С. Карапетяна, в 2003 г. в Грузинской православной церкви удалось перекрестить множество армян из Поки, причем якобы местные армяне сами обращались с просьбой принять крещение в купели грузинской церкви, поскольку они поняли «преимущество Православной церкви»9. Грузинская епархия Армянской Апостольской церкви действительно должна вести серьезную работу по борьбе с ловлей душ. В последнее время непосредственными усилиями Грузинской епархии были напечатаны церковные календари, буклеты, которые дадут возможность грузинским армянам отмечать церковные праздники по календарю Армянской Апостольской церкви. Однако грузинские армяне пока полностью не представляют все возможные последствия ассимиляции посредством религии и в большинстве своем продолжают находиться под воздействием духовной проповеди Грузинской Православной церкви. Идеология: лозунг «Грузия для грузин» как политическая программа Процесс огрузинивания этнических и религиозных меньшинств за прошедшие десятилетия не зафиксировал бы значительных успехов, если б не имел прочной, целостной, систематизированной идеологической основы. Кроме того, эта идеологическая основа, как правило, дает ощутимые результаты только тогда, когда принимается на вооружение государственной системой, поскольку именно в этом случае к решению вышеупомянутой задачи подключается вся административная и пропагандистская машина. Грузинский национализм сделал идею создания национального государства идеологической, политической программой еще в начале ХХ-го века. Это выразилось в лозунге «Грузия для грузин», представляющем проект создания национальной государственности. Известно, что в начале ХХ-го века этнический состав и заселенность народов в Закавказье были весьма многообразными. Министр народного просвещения России граф И. И. Толстой в воспоминаниях о царящей в Закавказье ситуации пишет: «Нет такой территории, где было бы спокойно. Никто не может четко сказать, грузинский ли город Тифлис или армянский? ... Или же, согласятся ли армяне признать бакинскую губернию страной татар? Могу лишь точно сказать, что татары не согласятся с тем, что Баку армянский»10. Процессы территориальной централизации в нашем регионе получили большой размах, в частности, в конце XIX-го – начале ХХ-го вв. Среди этнических меньшинств, проживавших на территории Российской империи, составлялись политические программы по созданию однородных административно-политических единиц. В дальнейшем они должны были служить территориальной основой для создания национальных государств. Так, еще с 1 мая 1903 г. в Париже на двух языках (грузинском и французском) начал издаваться политический вестник под названием «Сакартвело» (Грузия). Целью вестника было пробудить у грузинского народа национальное и гражданское сознание, тем самым готовя почву для автономии Грузии11. Затем, в 1904 г., была учреждена националистическая партия социал-федералистов. Г. Галоян отмечает, что «...ядром этой организации стал вышеупомянутый вестник «Сакартвело» – орган зарубежной группы грузинских национал-федералистов»12. Руководителем националистической организации «Сакартвело» был А. Джорджадзе. Основным выразителем поставленной перед организацией политической цели был провозглашен лозунг «Грузия для грузин». Главным программным требованием партии грузинских социал-федералистов было «создание грузинской автономии в пределах российского буржуазно-помещичьего государства»13. Т. е. для строительства национального государства грузинским националистам нужна была этнически однородная территория. Автономия должна был служить территориальной основой для создания подобной административно-политической единицы. Фактически, в грузинской действительности идея территориальной централизации уже в начале ХХ-го века выступила как программа, являющаяся частью политической повестки. Указанные федералистами территории, которые должны были быть включены в состав Грузии, с этнической точки зрения не были однородными. Там проживало достаточно много армян, русских, татар, черкесов, горных лезгин и пр., которые в условиях автономии неизбежно оказались бы в числе национальных меньшинств. Идея создания однородной этнической единицы нашла широкий резонанс, в том числе в местной тифлисской прессе. Издаваемая в Тифлисе газета «Ахали Дроеба» также была ярой поборницей незамедлительного создания этнически однородной административно-политической единицы. Ниже представляем позицию редакции газеты в национальном вопросе: «Мы являемся сторонниками того высокого национализма, который не желает другим народам того, чего не пожелал бы себе самому, и поэтому никто не осмелиться назвать нас «шовинистами». Мы сторонники полной автономии нации, поскольку там, где говорят на 100 языках, невозможно понять нужды и требования отдельно взятого гражданина, следовательно, невозможна также совместная политическая жизнь» (выделено нами. – Т. В.)14. Эту же идеологию в дальнейшем взял на вооружение президент Грузии, крайний националист З. Гамсахурдия (президент Грузии в 1991-1992 гг.), в годы правления которого грузинским армянам угрожало не только постепенное огрузинивание, но зачастую над ними нависала угроза физической расправы. В те годы в Авлабаре местные армяне предпринимали меры по самообороне и самоорганизации, поскольку созданные полицейские группы (под названием «Мхедриони») представляли большую опасность для этнических меньшинств, совершали разбойничьи нападения, угрожали безопасности имущества, собственности, людей. Сегодня, при М. Саакашвили, процесс огрузинивания этнических меньшинств получил новый размах и качество, поскольку программа создания национального государства в Грузии получает также серьезное содействие со стороны западных геополитических силовых центров. Хоть и политика М. Саакашвили по своим целям не отличается от программ его предшественников-националистов, тем не менее, она разнится своими методами и полна либерально-демократических лозунгов, призывов о равенстве наций, необходимости интеграции и усилении страны. -------------------------------------------------------------- 1 E. Gellner. Nations and Nationalism, Ithaca: Cornell University Press, 1983. 2 Language myths and the discourse of nation-biulding in Georgia, - In: Nation-biulding in the post-Soviet bordelands: the politics of national identities/ Smith G…[et al.], Cambridge University Press, 1998, p.168. 3Abrahamian L. Armenian Identity in a changing world. Mazda press, 2006, pp. 74-76. 4 Хаиндрава Гоги, Армяне и грузины – никакие не друзья, да и друзьями никогда не были. http://news.am/ru/news/7153.html 5 Джавахишвили М. Что значит быть католиком в Грузии в XX веке. Идентичность, власть и город в работах молодых ученых Южного Кавказа, сб. ст., ред. Лежава Н., Тб., Фонд имени Г. Белля, 2005, с. 116. 6 http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1063998660 7 Варданян Т. Армянская община Тбилиси: новые вызовы, старые проблемы. 21-й Век, информационно-аналитический журнал НОФ «Нораванк», №4, 2006, с. 112. 8 Подробности см. Нино Меликившили. Резонанси, №161 от 21 июня 2001, перевел В. Саркисян. 9 Карапетян С. Джавахк, книга 9. Ереван, НАН РА, 2006, с. 515. 10 Воспоминания министра народного просвещения графа И. И. Толстого (31 октября 1905 г. – 24 апреля 1906 г.). Серия «Мемуары русской профессуры», кн. 2, 1997, с. 122. 11 Грузия и вопрос национальной автономии на Кавказе. «Дрошак», Женева, 1903, №9, сс. 147-148. 12 Галоян Г. Россия и народы Закавказья. Ереван, 1978, с. 451. 13 Муджири А. Н. Политические партии и национальный вопрос в Закавказье в период подготовки и проведения Октябрьской революции. Тбилиси, 1970, с. 20. 14 См. газету «Кавказ». Тифлис, 1906, №52.

-

Кладбище морали В Азербайджане новая истерия. Конгресс США принял решение об оказании Нагорно-Карабахской Республике финансовой помощи в 2010 году на 8 миллионов долларов. Известие об этом всколыхнуло «всю общественность» Азербайджанской республики, лишило сна ее парламентариев и других государственных деятелей. Заголовки новостей из Азербайджана пестрят выражениями, напоминающими шапки ТАСС времен разгара «холодной» войны. Между тем, ничего из ряда вон выходящего не произошло. Согласно американской программе содействия демократии и оказания помощи зарубежным государствам, НКР уже много лет получает помощь США. Как, впрочем, и нефтеносный Азербайджан с «не имеющими аналогов в мире» темпами развития экономики. В связи с этим возникает два вопроса: а) почему Азербайджан, уже много лет до сего дня лишь молча скрежещущий зубами (выражение азербайджанского журналиста) при ознакомлении со списком государств, пользующимися помощью США, вдруг поднял вселенский шум? б) Почему Азербайджан, до глубины души обидевшийся на Конгресс США, не отказывается от американской помощи? Ведь не секрет, что экономика Азербайджана, особенно на фоне непомерно дорогих энергоносителей, не особенно пострадает без нескольких десятков миллионов. Думается, что наблюдаемая ныне истерика в Азербайджане исходит не от суммы, выделенной правительству НКР (в иные, докризисные, года помощь была и посущественней), и даже не от самого факта оказания помощи НКР (как уже говорилось, в списке стран, получающих помощь от США, НКР фигурирует без малого два десятка лет). Проблема в другом: Азербайджан перешел к планомерному наступлению на Республику Армения, НКР и весь армянский народ по всем идеологическим и пропагандистским фронтам. И в этой нечистоплотной борьбе не брезгует никакими моральными запретами. Сегодня в этой республике, пожалуй, не осталось ни одной партии или общественной организации, не выразившей свой «протест» Конгрессу и администрации президента США. Отписались также практически все руководящие работники аппарата И. Алиева, а также Милли меджлис (парламент) Азербайджанской республики. И если адресованное президенту США заявление Союза сексуальных меньшинств Азербайджана можно проигнорировать, то обращение Милли меджлиса Азербайджана Конгрессу США представляет несомненный интерес. В этом циничном (иного определения просто не найти) документе утверждается, что в Нагорно-Карабахской Республике создан… приют для террористических организаций. Там же выражается обида, что НКР могла бы получить помощь посредством… Азербайджана. «Если бы средства, выделенные Конгрессом Нагорному Карабаху, находились в составе средств, выделенных Азербайджану, можно было бы подумать об их дальнейшем назначении», не скрывают своих вожделений азербайджанские парламентарии, которым и в голову не приходит отказаться от помощи США. Между тем, однажды, в уже далеком 1988 году, депутаты Милли меджлиса Азербайджана наглядно продемонстрировали, каким образом они способны «подумать о дальнейшем назначении» средств, выделенных для НКР. Напомним, что из выделенных правительством СССР 500 миллионов рублей на нужды Нагорного Карабаха, в армянские села и города не было передано ни одной копейки. Более того, все эти средства, вместе с добавленными миллионами из бюджета АзССР, были направлены на военно-стратегическое укрепление немногочисленных азербайджанонаселенных деревень в Карабахе. Тем не менее, азербайджанские депутаты, для подавляющего большинства которых Карабах является не более чем географическим понятием, во всей этой истерике явно случайные актеры. Им дали команду, они оперативно отреагировали. В меру своих интеллектуальных возможностей. Кстати, об интеллекте. Спикер азербайджанского Мили меджлиса Октай Асадов в своем выступлении пожаловался, что «выделяя помощь Армении и карабахским сепаратистам, США не запрещают им расходовать эти средства на военные нужды. А вот Азербайджану запрещают». Конечно, бывший водопроводчик не обязан знать тонкостей системы оказания США помощи, но и высовываться при этом со своими умозаключениями совсем не обязательно. Если, конечно, не собрался банально соврать и ввести в приятное заблуждение коллег по цеху. Но Бог с ним, с интеллектом. Гораздо большее значение имеет неприкрытая ненависть к армянам и армянским государствам азербайджанских парламентариев, партийных и государственных деятелей. При этом создается впечатление, что они бравируют своей ненавистью, соревнуются друг с другом, вовлекая в это нечистоплотное занятие все азербайджанское общество. В этой республике уже не скрывается сокровенное желание видеть НКР очищенным от армян, а еще больше, усеянным трупами армян. И дело не в различных определениях, применяемых в Азербайджане к слову «армянин». Так, в ответе Комитета по внешним связям Палаты представителей США, направленном на запрос вашингтонского корреспондента азербайджанского информагентства «Туран», говорится, что гуманитарная помощь этому региону (Нагорно-Карабахской Республике – Л. М.-Ш.) выделяется не впервые, и аналогичная помощь оказывается также и азербайджанским беженцам из Карабаха. Конгресс США также выразил удивление резкой реакцией Баку на решение о выделении гуманитарной помощи Нагорному Карабаху. Как видно, данный выдержанный официальный ответ не удовлетворил азербайджанских деятелей агитпропа, и им спешно пришлось выдумать «пожелавшего остаться неназванным» конгрессмена, который, якобы, доверительно прошептал на ухо корреспонденту «Туран»: «Для того чтобы добиться решения о выделении 10 миллионов долларов помощи, армянская диаспора тратит 50 миллионов долларов. Эти средства уходят на финансирование предвыборных кампаний конгрессменов и их поддержку в целом». Видимо, азербайджанские журналисты перепутали Баку с Вашингтоном, и считают, что конгрессмены США так же, как и депутаты Милли меджлиса Азербайджана, назначаются исполнительной властью, а потому и опасаются высказать собственное мнение. Однако есть сфера, в которой азербайджанские депутаты чувствуют себя раскрепощенными. Речь идет о выражениях, свидетельствующих об их патологической ненависти к армянам. И не только депутаты. Ненависть к армянам превратилась в этой республике в национальный вид спорта, в котором волен принять участие каждый желающий. Так, корреспондент азербайджанской газеты «Зеркало» встретилась с директором функционирующей в НКР уже 16 лет программы Hallo Trust Мэтью Ховеллом и задала ему несколько вопросов. Как пишет сама газета, их интересовали вопросы финансирования (кто и сколько платит Hallo Trust), а также то, почему Hallo Trust работает в НКР «без разрешения официальных властей Азербайджана»? И если ответа на первый вопрос «Зеркало», по понятным причинам, не получило, то подробный ответ на второй вопрос корреспондентом газеты был назван «неприятной реакцией». Между тем, ответ был исчерпывающим: «Мы хотели встретиться с властями Баку еще тогда, когда только-только собирались приехать в Нагорный Карабах, но они наотрез отказались с нами видеться. Что тут добавить?!» В самом деле, что тут добавить? Особенно, если вспомнить, что в свое время разминированием территории НКР и ее очищением от неразорвавшихся во время войны азербайджанских снарядов и бомб, большая часть из которых являлась кассетными, то есть запрещенными международными конвенциями, пожелала заниматься известная международная гуманитарная организация Geneva Call. Руководство этой организации обратилось к Азербайджану с предложением организовать очистку территории от мин и снарядов по обеим сторонам границы между НКР и Азербайджаном. Получив «добро» от Степанакерта, Geneva Call столкнулась с решительным отказом от Баку и вынуждена была отказаться от своей программы. Как тогда с горечью и недоумением заметил один из переговорщиков Geneva Call с Баку, «Азербайджан предпочитает видеть мертвых детей и у себя и в НКР, но не живых соседей». Что ж, если для сотрудников швейцарской гуманитарной организации это выглядит чудовищно дико, то мы, армяне, сталкиваемся с подобным поведением уже давно. В Азербайджане действительно искренне желают, чтобы армяне Нагорно-Карабахской Республики были бы отрезаны от всего мира, не имели возможности восстанавливать разрушенную варварскими бомбардировками экономику, и ежедневно подрывались на щедро усыпанных агрессором минах. Потому и изрыгают водопроводчики, депутаты и журналисты проклятия в адрес американских конгрессменов, в очередной раз принявших решение об оказании помощи населению НКР, потому и скрежещут зубами, узнав о том, что в приграничных с Азербайджаном районах НКР очищены от мин 250 квадратных километров. Но нам к этому не привыкать. Как говорят на Востоке, собака лает…

-

Полностью согласен с уважаемым Джавахком. Просмотрел буквально несколько раз подряд. Ник джан, твой талант от Бога, подкрепленный трудом и любовью к Родине - вот слагаемые твоего несомненного творческого роста и профессионального прогресса. Тем более, что этот рост происходит на наших глазах. Так держать! И спасибо от себя лично за все, что ты делаешь.

-

Ник джан! Почему снял авторский вариант с ютуба? Великолепный фильм, прекрасная режиссура, подбор музыкального ряда, замечательный авторский текст. Я позволил себе пропиарить твою работу в своем журнале, благо фильм уже пошел по инету!

-

А вот и еще одна "ягрузинка" - Латынина потихоньку меняет мировоззрение: "...Отношение Грузии к Абхазии так же нерационально, как отношение России к Грузии. Территория потеряна, но вместо того чтобы строить отношения, исходя из статус-кво, отношения строятся, исходя из личных фобий и национальных амбиций. Страна теряет суверенитет над своей провинцией, если вводит туда танки. Если танки одерживают победу, она его восстанавливает. Грузия ввела в Абхазию танки и проиграла. Самое разумное, что можно с этим сделать, — забыть". Взято отсюда

-

-

Победительницей конкурса красоты для замужних женщин "Миссис Глоб 2009", который состоялся 13 декабря в столице Словакии Братиславе, стала представительница Армении мать двоих детей Гоар Арутюнян. Напомню, что Гоар была также победительницей конкурсов Мисс Армения 1998 и Мисс Содружество 1999.

-

С. Абиеву «верит» только К. Гейдаров Сафара Абиева, более известного как «министр циапов» (циап – конское дерьмо по-лезгински – Л. М.-Ш.), в последние дни понесло. Как норовистого жеребца, неожиданно почувствовавшего слабинку в руках оседлавшего его всадника. Не успел И. Алиев попугать азербайджанских беженцев в Баку и Геранбое, как Абиев услужливо подхватил мысль шефа. «Если конфликт не будет разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана, война неизбежна», - мужественно поблескивая линзами надетых для солидности очков, заявил он. Затем отчаянный вояка повторил эту мысль еще пару раз, попутно успокоив новоназначенного командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Абиев напомнил, что эту должность исполняет генерал-майор Алтай Мехтиев и что: «У него нет никаких проблем». Последнее дополнение очень важно, так как в переводе с азербайджанского официоза означает, что убивать А. Мехтиева, как его предшественника Раиля Рзаева, не будут. Это также означает, что генерал Мехтиев не замешан в истории с закупом вооружения из Украины, в которой были благополучно отмыты десятки миллионов долларов. В истории с Мехтиевым есть еще один примечательный аспект. До недавнего времени этот человек занимал пост начальника штаба нахиджеванского корпуса, никогда не воевавшего, но числящегося наиболее боеспособным подразделением вооруженных сил Азербайджана. Видимо, само слово «Нахиджеван» имеет магическое влияние на азербайджанские умы. Осенью текущего года Мехтиев был назначен начальником штаба ВВС и ПВО Азербайджана, фактически приступив к обязанностям командующего этими войсками. Теперь его должность официализирована. На этом, однако, интрига не заканчивается. Мехтиев, этнический курд, выходец из Нахиджевана, призван укрепить власть И. Алиева, окончательно разуверившегося в представителях других этносов в вооруженных силах. Это означает, что следующим кадровым изменением может стать смещение министра циапов и назначение на его место еще одного нахиджеванского курда, Керема Мустафаева, недавнего командующего нахиджеванским корпусом, ныне назначенного командующим сухопутными войсками Азербайджанской республики. Словом, тасование кадров в вооруженных силах соседней республики как то все время происходит так, что на место битых карт ложатся карты нахиджеванские. Вообще, в последнее время в Азербайджане все интенсивнее циркулируют слухи о кадровых перестановках в министерстве обороны. Много говорилось о том, что на место кадровых военных придут гражданские лица. В такой поворот событий не особенно верилось, особенно если учесть, что все бывшие «гражданские» министры обороны Азербайджана оказались в тюрьме. Сомнениям положил конец руководитель пресс-службы этого министерства, заявивший, что Азербайджан находится в состоянии войны (видимо, с НКР – Л. М.-Ш.), и менять кадровиков на гражданских нецелесообразно. При этом полковник-лейтенант Сабироглу «забыл», что сам до недавнего время являлся всего лишь заштатным журналистом. Но Аллах с ними, азербайджанскими офицерами и их подковерной борьбой за место у кормушки. Куда интереснее то, как все это отражается на настроениях нынешнего министра Абиева и населения Азербайджана. Ибо Абиев, почувствовавший под собой шатающееся кресло, неожиданно вспомнил о своей прямой обязанности: эффектно сотрясать воздух громогласными заявлениями. Помнится, два года назад, в Астане, на Совете министров обороны государств-членов СНГ, Абиев заявил, что вероятность войны Азербайджана с Арменией «почти 100%-ная». Шума в прессе тогда было немало, как и тех жителей Азербайджана, что в панике подались на российские рынки. Теперь вот Абиев, после двух лет мучительных поисков, нашел синоним определению «100 процентов» – «неизбежность». Безусловно, на эти выпады Абиева можно было бы не обращать внимания. Они того не стоят. Как и сам Абиев, некогда в спринтерском беге из Арцаха порвавший штаны, не заслуживает того, чтобы тратить на него время. Но мне, гражданину Республики Армения, откровенно говоря, изрядно надоели ограниченные угрозы ограниченного человека. Даже если он всего лишь преследует цель лишний раз угодить начальнику, помочь с решением проблемы безработицы в испытывающем экономический кризис Азербайджане. Во всяком случае, после каждого выступления Абиева в Азербайджане резко увеличивается количество самоубийц и выезжающих за пределы республики. Потому, наверное, сотрудники азербайджанской газеты «Зеркало» решили выяснить, насколько общество в Азербайджане готово поддержать своего министра. И обратились за комментариями к известным в республике людям. Выяснилось, что ни один (!) из них не верит воинственным заявлениям Абиева. Адвокат Азад Исазаде: «Но я должен отметить и такой нюанс, что не все члены нашего общества готовы включиться в борьбу за освобождение своих земель». Конфликтолог Ариф Юнусов (сколько же специальностей у этого человека? – Л. М.-Ш.): «Честно говоря, на что может рассчитывать азербайджанская сторона, так это только на 5-7 дней военных действий». «Необходимо согласиться с тем, что Азербайджан для Запада - лишь источник энергоресурсов, и не более того. Грубо говоря, Запад нас просто терпит… заявления о начале военных действий - это лишь сотрясание воздуха». Политолог Фикрет Садыхов: «Намерение Азербайджана освободить свои оккупированные территории силовыми методами будет претить интересам западных держав». Военный эксперт Джасур Сумеринли, выразив обеспокоенность тем, что в Азербайджане не могут серьезно проанализировать военно-техническую мощь Армении, завершил тем, что согласился с А. Юнусом: «Азербайджан не в состоянии вести долгосрочные военные действия. Да и международное сообщество не потерпит длительных военных действий». Но вот руководитель МЧС Азербайджана К. Гейдаров «верит» Абиеву. Иногда даже возникает ощущение, что Абиев старается угодить не И. Алиеву, а именно Гейдарову. Ибо после каждого воинственного заявления министра обороны Азербайджана МЧС начинает рейды по приспособленным под рестораны, кафе, или просто злачные заведения подвальным помещениям Баку. Под предлогом того, что МЧС необходимо переоборудовать их в бомбоубежища. И лишь после получения солидной взятки, всяким разным стрипклубам разрешают продолжить общественно-полезную деятельность. До… следующего выступления Абиева. Построенный на понятном человеческом страхе, нехитрый, но доходный бизнес двух азербайджанских министров уже стал притчей во языцех для азербайджанского обывателя. Интересно, кстати, что если в Азербайджане С. Абиева прозвали министром циапов, то К. Гейдарова давно уже за глаза кличут Камо. То ли потому, что Симон Тер-Петросянц, так же, как и Гейдаров, грабил и делился с партийным руководством, то ли посредством клички выражая всю пролетарскую ненависть бакинцев к высокопоставленным вымогателям и рекетирам. Но вернемся к высказываниям общественных деятелей Азербайджана. Частые, можно даже сказать, традиционные, ссылки на международное сообщество в их устах являются лишь отражением сумятицы в перепуганных умах населения этой республики. Азербайджан, будь у него возможность оккупировать НКР и вырезать его население, не посчитался бы с мнением этого самого сообщества. Ну, попеняют слегка, резолюций нелицеприятных парочку примут, так ведь территориальные приобретения того стоят! Так что Азербайджану глупо пенять на международное сообщество. Гораздо более важным для них является позиции и степень выдержки армянских государств. В самом деле: периодически звучащие из уст высокопоставленных государственных деятелей Азербайджана угрозы в адрес армянских государств, предоставляют Армении и НКР возможность прибегнуть к закрепленному в Уставе ООН праву на индивидуальную самооборону. А это уже более чем серьезно. Самих алиевских и абиевских шутовских угроз достаточно, чтобы Армия Обороны НКР перешла в наступление, заставив заткнуться «ястребов» в Баку. И никто, ни одно международное сообщество не вправе будет осудить действия армянских войск. Если же Азербайджан, паче чаяния, действительно попробует передислоцировать в приграничную с НКР зону новые вооруженные отряды, то превентивный удар и наступление армянских войск превратятся в столь любимую Абиевым неизбежность. И тогда уже претворятся слова министра обороны Республики Армения Сейрана Оганяна про «источники нефтедолларов» и «адекватный ответ». А Гейдарову придется, отказавшись от поборов, действительно начать переоборудование публичных домов в бомбоубежища. Если успеет, конечно.

-

Курдские амбиции Ильхама Алиева 11 декабря Конституционный суд Турции единогласно принял решение о закрытии Партии демократического общества (ПДО). Партия не просто закрыта. 37-ми ее членам запрещено заниматься политической деятельностью в течение пяти лет, а ее сопредседатели, депутаты турецкого парламента Ахмед Тюрк и Айсель Туглук, отстранены от депутатства. Кроме них, в турецком парламенте есть еще 19 депутатов от ПДО, которым, судя по всему, также придется расстаться с мандатами. Согласно сообщению председателю Конституционного суда Турции Хашима Кылыча, «причиной для запрета ПДО стала поддержка партией терроризма». Говоря по справедливости, в Турции давно уже циркулируют слухи о том, что ПДО является политическим крылом Курдской рабочей партии (РПК), признанной в качестве террористической организации во многих странах мира. Руководитель ПДО Ахмед Тюрк уже выступил с заявлением, в котором сообщил, что «запрет… не означает, что мы отступим от нашей борьбы. Несмотря ни на что, наша борьба будет продолжаться». Запрет ПДО неминуемо вызовет мощную волну массовых протестов на населенных курдами регионах государства, что поставит конец провозглашенной правительством Турции политике «демократического решения» национальных проблем. Что же могло стать основанием для столь радикальной перемены во внутренней политике Анкары? Перемены, способной стать очередным барьером на и без того полной терний дороге Турции в Европейский Союз. Прежде чем попытаться найти ответ на этой вопрос, сообщим еще две новости того же 11 декабря. Как сообщает радио «Свобода», в этот день на юго-востоке Турции в перестрелках с военнослужащими убиты девять курдских повстанцев; количество жертв среди военнослужащих не сообщается. В тот же день Турция заказала в США 14 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов, завершив тем самым длящиеся 4 года переговоры и торги. Таким образом, можно констатировать, что Турция готовится к продолжительной борьбе с курдскими повстанцами, и привлекает в союзники США, пожалуй, наиболее проблемное по этому вопросу государство. Если отречься от дилеммы правильно – неправильно, запрет Партии демократического общества, в свете внутренней и внешней политики Турции, является логичным шагом. Курды сегодня являются не только наиболее крупной (после собственно турок) этнической группой Турции, но и наиболее проблемной. Стремление курдов (умеренных) к собственной автономии или к собственному государству (требование радикально настроенных курдов) представляет из себя смертельную угрозу для турецкого государства. И трибуна (в виде парламента) для озвучивания требований курдов, вовсе не способствовала поднятию настроения турецким политикам. Принято считать, что радикализм курдов резко возрос в связи с возникновением на приграничном с Турцией севере Ирака Курдской автономии, по сути уже превратившейся в опекаемое США государство. Фактор этот действительно имеет место быть. Но не менее страшно для Анкары появление курдских партий. Дело в том, что курдские племена и аширеты всю историю преследовали узкоплеменные интересы, часто противоречащие друг другу. В основном, конечно, противоречия между различными курдскими племенами носили «земельный» характер: пастбища в жизни курдов имеют непреходящую ценность. Существуют и конфессиональные противоречия – шиизм, суннизм, езидизм – но они имеют меньшую остроту. А курдские партии, соблюдающие интересы всех курдов, превратились в объединяющий этот этнос фактор. И если раньше, а, до определенной степени и сегодня, Анкара частенько манипулировала межкурдскими противоречиями, натравливая одни племена на других, и тем самым ослабляя едва намечающуюся консолидацию курдов, то наличие курдских партий существенно ограничивает эти возможности Турции. Метод «разделяй и властвуй» начинает давать сбои. Наконец, с недавних пор возникла еще одна причина, из-за которой Турция решилась на запрет курдской парламентской партии, что неминуемо приведет к острой критике и ухудшению отношений с Западом. Дело в том, что декларируемое правительством Турции стремление к налаживанию отношений с Арменией серьезно встревожило Азербайджан. Не секрет, что Баку проводит в Турции политику, направленную на смещение правящей Партии справедливости и развития (ПСР). И при этом активно использует курдский фактор. Влияние Азербайджана на настроения курдов в Турции, резко возросшее после прихода к власти клана Алиевых, невозможно недооценить. Будучи этническими курдами, Алиевы сполна используют этот фактор в своей политике. В Азербайджане создана целая структура по поддержанию курдов Турции в постоянной «боевой» готовности. Согласно компетентным сведениям, Гейдар Алиев еще в 1997 году создал структурированную и разветвленную сеть Курдской рабочей партии (КРП) в Азербайджане. Данная структура в то время состояла из трех крыльев: а) политическое крыло под руководством министра МЧС Азербайджана Кемаледдина Гейдарова; б) экономическое - под руководством хозяина крупнейшего в Азербайджане холдинга «Азерсун» Абдулбари Гезала; в) зарубежное - под руководством крупного бизнесмена Рза Везири. Деятельность этой полулегальной структуры приобрела еще больший размах при Ильхаме Алиеве. К ней привлечены многие курды – финансовые воротилы Азербайджана – в частности, мэр Баку Абуталыбов и руководитель аппарата президента Азербайджана Р. Мехтиев. Ныне «дремавшая» структура оказалась востребованной: еще раз подтвердив политический талант предвидения Г. Алиева. Азербайджан развил бурную деятельность в курдонаселенных регионах Турции, при этом не особенно скрывая своей вовлеченности в волнения курдов. ПСР, во главе с Эрдоганом и Гюлем, не оставалось ничего иного, как решиться на радикальные меры, в том числе и наращивание военного и политического давления на курдов. В Турции, конечно, понимают, что запрет на деятельность ПДО неминуемо вызовет волну протеста и массовые беспорядки во многих городах государства. Но… в ПСР явно решили, что овчинка стоит выделки, особенно если учесть, что нынешняя турецкая оппозиция в основном ратует за уничтожение курдского сепаратизма всеми доступными средствами. Не исключено, что решение о закрытии ПДО согласовано с Вашингтоном. Во всяком случае, трудно не обратить внимания на тот факт, что решение Конституционного суда Турции было принято сразу после визита Эрдогана в США. Америка спокойно может пожертвовать интересами курдов, особенно, курдов Турции, во имя сохранения отношений с Анкарой. А курды могут довольствоваться автономией в Ираке. В этом случае Турции придется «объясняться» только с Европой, при этом имея за спиной неявного, но авторитетного союзника. Как бы там ни было, Азербайджану удалось серьезно расшатать внутриполитическую ситуацию в Турции и ослабить позиции Анкары в Европе. Сегодня судьба ПСР и лично тандема Гюль-Эрдоган оказалась на волоске, особенно с учетом того, что курдские депутаты парламента Турции сложили свои полномочия. Если примеру курдов последуют еще несколько депутатов от оппозиции, то, согласно Конституции, будут объявлены досрочные выборы. В которых шансы ПСР на победу выглядят более чем сомнительно. С другой стороны, если ПСР удастся сохранить власть, то влияние азербайджанской пропаганды на внутриполитическую жизнь в Турции резко ограничится. Пока же можно считать, что Эрдоган нанес сильный удар по курдским амбициям Ильхама Алиева.

-

Петрос и Петр (страница из многовековой армяно-русской истории) В конце января 1717 г. в Амстердаме встретились две личности. Первый - 23-летний Петрос Апро, сын купца из Смирны Матеоса челеби, удостоенного титула барона Людовиком XIV, внук главного интенданта османской армии Апро челеби. Второй - 45-летний русский царь Петр Алексеевич, Петр I, Петр Великий, первый русский император, превративший свою страну в настоящее государство и положивший начало будущей великой державе. На этой встрече на свет появился документ исторического значения, который можно охарактеризовать одним предложением: русский самодержец позволил армянскому купцу и его братьям Абраму и Степану свободно заниматься торговлей на территории своей империи. Однако ценность старинного документа именно в том и состоит, что когда начинаешь изучать причины и обстоятельства его возникновения, то оказываешься под бременем исторических событий, о которых и пойдет речь далее. Что привело Петроса и Петра в Голландию? Уже более века Амстердам находился на пике славы. И все благодаря тому, что Голландия стала самой могущественной державой, а источником был Восток. Сотни торговых судов первого в мире акционерного общества - Голландской Ост-Индской компании (Verenigde Oostindische Compagnie), созданной в 1602 г. в Амстердаме, один за другим бросали якоря в порту голландской столицы. Они привозили из стран Индокитая чай и табак, медь и серебро, хлопок и ткани, пряности и опиум, превратив Амстердам в богатейший город мира, а жителей Амстердама - в самых состоятельных людей на земле. Бурный экономический рост, высокий уровень жизни - все это, естественно, способствовало развитию наук, искусств, культуры, формированию новых философских взглядов. Более того, богатство, благосостояние, дух свободы и либерализма привели и к другому уникальному явлению - установлению новой морали, которая выражалась в терпимости, полной толерантности в отношении носителей других вероисповеданий. Это действительно было беспрецедентным явлением в Западной Европе, погрязшей в религиозных войнах. А каковым было участие армян в этом апофеозе амстердамской жизни, в этой голландской «ярмарке» наций, национальностей и народов? Ответ однозначен - армяне были полноправными членами мирового сообщества, и в этом амстердамском театре жизни выступали не как бессловесные статисты в мизансцене, а как самостоятельные актеры. А причиной было стабильное и непоколебимое положение, занимаемое ими в международных торгово-экономических отношениях. Армяне, которые добыли и привезли в Амстердам алмазы, жемчуг и другие драгоценные камни из Индии, впервые упоминаются в 1560-1565 гг. Около ста лет Амстердам был постоянным местом присутствия армянских негоциантов. Десятки выходцев из Новой Джуги, Агулиса, Карабаха, Кафана и других городов Зангезура на амстердамском «Восточном рынке» (Oostermarkt) занимались торговлей шелком-сырцом, шелковыми тканями, мехами, кофе, благовониями, вином, персидским рисом. А жили они на улице Верующих (Monnikenstraat), Королевской улице (Koningstraat), улице Холма (Dykstraat), Имперской улице (Keiserstraat) и на набережной Бом (Boomsloot). К 1660 году в Амстердаме было уже по меньшей мере 60 армянских торговых домов, многие из которых достигли значительных успехов и богатства. Еще в 1668 г. у армян на улице Холма был молельный дом, а в 1713 г. на набережной Бом они купили склады (терминал), на месте которых спустя год купцы из Новой Джуги Бабаджан Султанян и Никогайос Теодорян построили армянскую церковь Святого Духа. А теперь разберемся в присутствии там Петра I. Общеизвестно, что он посещал Нидерланды два раза: в 1697-1698 гг. и в 1716-1717 гг. Выбор был не случаен - русский самодержец хотел осуществить коренные реформы в своей стране, а для этого необходимо было изучить, усвоить опыт самой могущественной, самой передовой, самой богатой державы - и перенять все то, что можно было применить в России. Первое свое путешествие в эту страну 25-летний царь совершил инкогнито в составе Великого посольства, состоявшего из 250 человек, под псевдонимом Петр Михайлов. Подобная секретность была совершенно лишена смысла, поскольку почти все прекрасно знали, кто на самом деле скрывается под именем Михайлова. В Амстердаме, на судостроительных верфях Голландской Ост-Индской компании он изучал кораблестроение, посещал госпитали, воспитательные дома, фабрики, мастерские, знакомился с механизмом действия ветряных мельниц. Он посещал лекции по анатомии, участвовал во вскрытии трупов, интересовался их бальзамированием. В 1698 г. в России вспыхнул Стрелецкий бунт и Петр, не закончив это своеобразное обучение, поспешил домой - подавить мятеж. Второе посещение в каком-то смысле было продолжением первого, вернее - данью уже состоявшейся личности, государственного мужа, политика, умудренного опытом царя годам своей молодости. Прежде чем перейти к сути документа, выданного государем Петросу, Абраму и Степану Апро, попробуем разобраться в обстоятельствах, при которых Петр выдал его Петросу. В результате поисков и исследований выяснилось, что это довольно нелегкое дело, потому что русская историография скрупулезно, буквально по дням исследовавшая жизнь и деятельность Петра I, странным образом обходит молчанием события января 1717 г., особенно второй половины этого месяца. Тем не менее, на мой взгляд, ответ на интересующий нас вопрос найти удалось. В отделе рукописей Утрехтского университета сохранился документ №47. Это в высшей степени ценное рукописное свидетельтво длиной 20 см и шириной 16 см, который принадлежит городскому Историческому обществу. Автор рукописи - Номен, сын голландского торговца сукном Яна Корнелиссона (сына Корнелиуса), который во время обоих посещений встречался и общался с русским государем и изложил свои впечатления, оставив потомкам самый достоверный источник о голландских путешествиях Петра I. Нас интересует второе посещение и конкретно 28 января 1717 г. Номен пишет: «Так как царица была беременна и царь желал, чтобы она родила в Амстердаме, то она выехала сюда в начале зимы, и г.г. штаты* нашей провинции приготовили в Везеле роскошную яхту, чтобы перевезти оттуда царицу. На эту яхту она села в Везеле 12 января 1717 года, но на другой день сошла опять на берег и 13 января в Везеле благополучно разрешилась от бремени великим князем. Царь, который в то время был еще в Амстердаме, получил там 14-го около полудня в своей квартире эту приятную весть через нарочного, посланного из Везеля. 16 числа писали из Везеля, что новорожденный великий князь умер в день рождения, вечером между 7 и 8 часами, по случаю чего звонили в колокола. Вчера бальзамировали тело и положили его на парадное ложе. Говорят, что царица довольно слаба» (http://www.vostlit.info/Texts/rus15/Nomen/frametext.htm). Это описание абсолютно правдиво и достоверно. Вторая жена Петра, Екатерина I Алексеевна (Марта Самуиловна Скавронская), родила ему 11 детей - шесть девочек и пять мальчиков. Большинство из них умерло или при рождении, или в раннем младенчестве. Записи Номена касаются новорожденного, нареченного при рождении Павлом. Последуем дальше за современником-голландцем: «Затем он несколько дней был болен. Одни говорят, что он побывал, где не следует, другие же, что он лишнее выпил, третьи приписывали болезнь и тому, и другому. Что касается меня, то я не берусь решить этого вопроса, так как достоверных сведений не имею». Как же понять и прокомментировать этот отрывок? Например, русский историк С.Соловьев отмечает, что Петр захворал в декабре 1716г., и болезнь его продолжалась до начала февраля 1717 г. Однако Номен более конкретен и точен - Петр болел несколько дней, был там, где быть ему не следовало, и пил сверх меры. Это дает мне основание предположить, что эти несколько дней государь провел в обществе Петроса Апро... Поскольку грамоту он даровал Петросу самолично, 28 января. А теперь обратимся к сути документа (русский оригинал дарственной грамоты напечатан в книге: «Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века, сборник документов», т. II, ч. I, Е. 1964 г., стр. 105-107). Это был документ именной и давал возможность братьям Апро беспрепятственно заниматься в России торгово-экономической деятельностью, пользуясь привилегиями, предоставленными выходцам из Новой Джуги. Документ носил и охранный характер, поскольку упомянутых в тексте многочисленных вельмож и чиновников Петр предупреждал воздержаться от беззакония и своеволия по отношению к братьям Апро. Он недвусмысленно предостерегал их: «...а сверх того ничего от них самих и от прикащиков их вымогать и им ни каких налог и озлобления чинить никто из подданных наших, под опасением нашего гнева и жестокаго штрафа, отнюдь да не дерзает». Эта грамота полностью отвечает логике восточной политики Петра I, а именно: освободить Закавказье от персов, турок и полностью взять под контроль Каспийское море. Причем как в политическом, так и в экономическом отношении он отводил армянам определенную роль. Продолжая линию своего отца Алексея Михайловича, он взял на вооружение покровительственную политику в отношении армян, которая затем передавалась следующим русским царям. Что же касается того, воспользовались ли братья Апро этой привилегией и развернули ли они торговую деятельность в России, то на этот вопрос мы можем ответить однозначно - нет. По всей вероятности, они довольствовались торговым путем Смирна-Европа. Хачатур Дадаянz

-

В университете нашу кафедру, как я уже говорил, закрыли «за сионизм». По специальности «история Древнего Востока» оставили одну ставку, и я уступил ее Липину, не зная еще тогда достоверно, что он стукач и на его совести жизнь милого и доброго Ники Ерсховича. Но на одну эрмитажную зарплату не прожить с семьей, даже с тем, что зарабатывала Нина, и я по совету ученика моего брата Миши Лени Бретаницкого подрядился написать для Азербайджана «Историю Мидии». Все тогда искали предков познатнее и подревнее, и азербайджанцы надеялись, что мидяне – их древние предки. Коллектив Института истории Азербайджана представлял собой хороший паноптикум. С социальным происхождением и партийностью у всех было все в порядке (или так считалось); кое-кто мог объясниться по-персидски, но в основном они были заняты взаимным поеданием. Характерная черта: однажды, когда в мою честь был устроен банкет на квартире директора института (кажется, переброшенного с партийной работы на железной дороге), я был поражен тем, что в этом обществе, состоявшем из одних членов партии коммунистов, не было ни одной женщины. Даже хозяйка дома вышла к нам только около четвертого часа утра и выпила за наше здоровье рюмочку, стоя в дверях комнаты. К науке большинство сотрудников института имело довольно косвенное отношение. Среди прочих гостей выделялись мой друг Леня Бретаницкий (который, впрочем, работал в другом институте), один некий благодушный и мудрый старец, который, по слухам, был красным шпионом, когда власть в Азербайджане была у мусаватистов, один Герой Советского Союза, арабист, прославившийся впоследствии строго научным изданием одного исторического средневекового, не то арабо-, не то ираноязычного исторического источника, из которого, однако, были тщательно устранены все упоминания об армянах; кроме того, были один или два весьма второстепенных археолога; остальные все были партработники, брошенные на науку. Изысканные восточные тосты продолжались до утра. Незадолго перед тем началась серия юбилеев великих поэтов народов СССР. Перед войной отгремел юбилей армянского эпоса Давида Сасунского (дата которого вообще-то неизвестна) – хвостик этого я захватил в 1939 г. во время экспедиции на раскопки Кармир-блура. А сейчас в Азербайджане готовился юбилей великого поэта Низами. С Низами была некоторая небольшая неловкость: во-первых, он был не азербайджанский, а персидский (иранский) поэт, хотя жил в ныне азербайджанском городе Гянджа, которая, как и большинство здешних городов, имела в средние века иранское население. Кроме того, по ритуалу полагалось выставить на видном месте портрет поэта, и в одном из центральных районов Баку было выделено целое здание под музей картин, иллюстрирующих поэмы Низами. Особая трудность заключалась в том, что Коран строжайше запрещает всякие изображения живых существ, и ни портрета, ни иллюстраций картин во времена Низами в природе не существовало. Портрет Низами и картины, иллюстрирующие его поэмы (численностью на целую большущую галерею), должны были изготовить к юбилею за три месяца. Портрет был доставлен на дом первому секретарю ЦК КП Азербайджана Багирову, лояльному Сталину. Тот вызвал к себе ведущего мидиевиста из Института истории, отдернул полотно с портрета и спросил: – Похож? – На кого?.. – робко промямлил эксперт. Багиров покраснел от гнева. – На Низами! – Видите ли, – сказал эксперт, – в средние века на Востоке портретов не создавали... Короче говоря, портрет занял ведущее место в галерее. Большего собрания безобразной мазни, чем было собрано на музейном этаже к юбилею, едва ли можно себе вообразить. Доказать азербайджанцам, что мидяне – их предки, я не смог, потому что это все-таки не так. Но «Историю Мидии» написал – большой, толстый, подробно аргументированный том. Между тем в стране вышел закон, запрещающий совместительство, и мне пришлось (без сожаления) бросить и Азербайджанскую академию наук, и, увы, Эрмитаж с его мизерным заработком. Дьяконов Иван Михайлович, известный советский ученый-востоковед. "Книга воспоминаний" http://uni-persona.srcc.msu.su/site/author...ov/djakonov.htm

-

Вахтанг Дарчинян провел успешную защиту титула чемпиона мира во втором наилегчайшем весе по версии WBC в поединке с мексиканцем Томасом Рохасом, одержав победу нокаутом во втором раунде. Встреча этих боксеров состоялась 12 декабря и стала одним из главных событий шоу, проходившего на арене казино Agua Caliente в Ранчо Мираж в Калифорнии. Вот как наш боксер прокомментировал свою победу: "Ключом к этому бою было терпение и демонстрирование боксерских навыков. С точки зрения силы нет разницы, деретесь вы в 115 или 118 фунтах, потому что разница минимальна. Все зависит от ментальной подготовки, и в этом бою я был терпелив. Я ждал и дождался нокаута. Рохас бросал панчи, но я бил его в ответ все сильнее и сильнее. И такой исход был лишь вопросом времени" - цитирует Дарчиняна Fightnews.com. Тем временем временный чемпион мира по версии WBA Нонито Донэйр заявил о своем желании вновь встретиться на ринге с армянским боксером, владеющим титулами полноправного чемпиона WBC и WBA . Напомним, что в первом поединке с Вахтангом Донэйр одержал победу техническим нокаутом. "Я надеюсь, что у него достаточно мужества, чтобы выйти со мной на ринг снова. Он неустанно вызывает меня. Если этот бой удастся организовать, то это будет здорово. Я готов к этому бою и был бы рад, если бы он состоялся", - цитирует Донэйра BoxingScene. А это бой с Рохасом. Наслаждайтесь. http://www.youtube.com/watch?v=dOflPbrBq-M

-

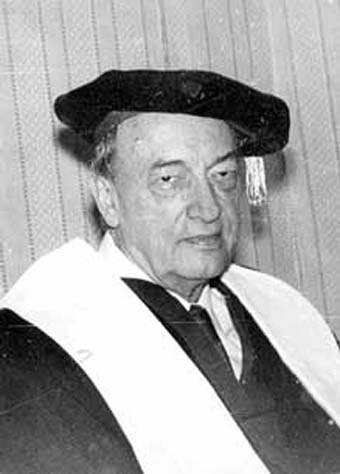

Незаурядный инженер, посвятивший себя развитию стройиндустрии Армении К 100-летию Вароса Вагаршаковича Пинаджяна Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники, Варос Пинаджян родился 17 декабря в Карсе. В 1915 году семья Пинаджянов, спасаясь бегством от Геноцида, обосновалась в Тифлисе, где в 1926 году В. В. Пинаджян поступил в Закавказский институт путей сообщения, закончив который в 1931 году получил диплом инженера путей сообщения. В 1930-1937 годах, работая в Закавказском НИИ сооружений, он предложил метод расчета составных стержней с учетом податливых связей, принятых в те годы как нормативы проектирования, участвовал в экспедициях по изысканию трассы строящейся Транскавказской железной дороги. В 1936 ГОДУ В. В. Пинаджян защитил в Ленинграде кандидатскую диссертацию, а с 1938 по 1941 годы заведовал лабораторией мостов во Всесоюзном НИИ путей сообщения в Москве, где под его руководством проводились оригинальные экспериментально-теоретические исследования по проблемам прочности элементов железобетонных мостовых конструкций. В годы Великой Отечественной войны В. В. Пинаджян, возглавляя отдел мостов управления восстановительных работ железнодорожных войск 4-го Украинского, а за тем 1-го Белорусского фронтов, руководил восстановлением разрушенных мостов и путевых сооружений с начала на Кавказе, потом на реках Днепр, Южный Буг, Ингул, Висла, а затем в Германии, на реках Одер и Эльба, закончив войну в звании инженера-майора. В 1946 году В. В. Пинаджян переехал в Ереван, где в последующие 30 лет заведовал лабораторией сопротивления строительных конструкций в Армянском институте стройматериалов и сооружений, занимаясь разработкой проблем прочности и устойчивости строительных конструкций. Результаты этих исследований легли в основу действующих в тот период Всесоюзных нормативных положений по проектированию стальных и деревянных конструкций. В 1956 году В. В. Пинаджян защитил в Ленинграде диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. В этот период одновременно с научной работой он занимался проектированием ряда крупных сооружений. Благодаря его исследованиям по прочности железобетонных конструкций с жесткой арматурой удалось спроектировать и построить мост через реку Раздан (Киевян), в то время самый большой в СССР и второй в мире железобетонный арочный мост с несущей арматурой. В том же году В. В. Пинаджян удостоился Государственной премии. Эти же исследования легли в основу проектов железнодорожных мостов на магистрали Москва – Домбасс и Акмолинск - Карталы. Строительные конструкции с жесткой и преднапряженной арматурой были использованы в последующих проектах мостов через реки Раздан и Гедар, а также в проектах ереванских стадионов «Динамо» и «Раздан» и вращающегося купола обсерватории в Бюракане. С 1960 года в лаборатории сопротивления железобетонных конструкций под руководством В. В. Пинаджяна систематически проводились опытно-теоретические исследования прочностных и деформативных характеристик обычных и преднапряженных конструкций из легкого железобетона под действием различных нагрузок. Результаты этих исследований легли в основу «Рекомендаций по проектированию конструкций из легких бетонов», изданных в Москве в 1969 году. Автор многочисленных научных работ и монографий профессор В. В. Пинаджян одновременно с научно-исследовательской занимался и педагогической деятельностью в Ереванском политехническом институте, а с 1975 года до конца жизни занимал должность заведующего кафедрой «Автомобильные дороги и мосты». Под его руководством более 20 аспирантов защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. В. В. Пинаджян принимал активное участие в общественной жизни республики, он являлся членом президиума Армянского республиканского совета Научно-технического общества, заместителем председателя республиканского правления НТО стройиндустрии, зам. ответственного редактора журнала «Известия Академии наук Арм. ССР», членом редколлегии журнала «Промышленность Армении», членом Союза архитекторов Армении, председателем Армянского филиала национальной комиссии Международной федерации по преднапряженному железобетону (FIP), членом бюро совета Госстроя СССР по координации научно-исследовательских работ в области железобетона. Скончался В. В. Пинаджян 18 июля 1994 года...и навсегда остался в памяти коллег и друзей, родных и близких как отзывчивый и чуткий человек с незаурядными инженерными способностями, большим творческим потенциалом, посвятивший себя научно-исследовательской и педагогической деятельности, развитию инженерно-строительной индустрии нашей республики. А. Белубекян, кандидат технических наук

-

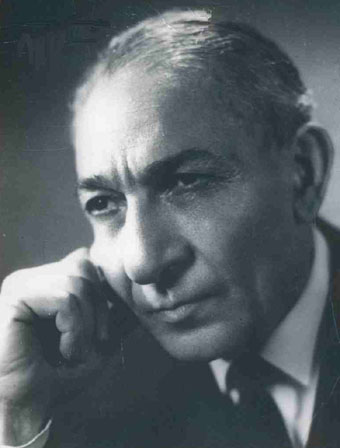

Родившая льва Последнюю декаду декабря вполне можно назвать декадой Гарегина Нжде: 22 декабря он умер, а 1 января родился (по некоторым данным, 1 февраля). Женщин нужно знать и ценить по их сыновьям. (Гарегин Нжде) Впервые я увидел ее фотографию в 1990 году в доме Вазгена Тер-Арутюняна - племянника Гарегина Нжде - среди уложенных в старый сундукообразный чемодан реликвий – одежды, вещей, документов и писем. Она сразу привлекла мое внимание своим обликом - загадочным и обаятельным, хотя и немного строгим, стройной, гордой осанкой, в то же время хранимой в глазах добротой и милосердием... Это была фотография женщины, родившей, вырастившей и воспитавшей легендарного Гарегина Нжде... По свидетельству родных, имя матери Спарапета было Хатаи. Это личное имя восточного происхождения в прошлых веках употреблялось и среди армян. Однако в анкете Нжде в пункте, касающемся родных, напротив имени матери написано Тируи - вероятно, имя, полученное при крещении, хотя именно так обращались к женам священников. Тируи Гюльназарян родилась в нахиджеванском селе Кзнут в 50-х годах XIX столетия, в семье видного кзнутца Гюльназара, и была одной из семи его дочерей. Вышла замуж за тер Егише - сына кзнутского сельского священника тер Саака. От их брачного союза родилось четверо детей: две дочери – Анна (Аника) и Цолине (Ановия) и два сына – Левон и Гарегин. В 1888 году, когда старшей, Анне, было одиннадцать лет, а младшему, Гарегину, два года, трагически ушел из жизни отец семейства. По свидетельству Айкануш Григорян, племянницы Гарегина Нжде, Тер-Егише предательски отравили на одной из деревенских свадеб. Осиротевших детей вырастила мать с помощью их дяди Ефрема. Получить высшее военное образование Гарегину помог его двоюродный брат Цолак – офицер царской армии. Анна вышла замуж в Кзнуте, Цолине-Ановия - в Тифлисе. Тируи жила со старшим сыном Левоном, который работал учителем на родине, в Джуге, потом переехал в Армавир. В 1920-е годы, когда Нжде был уже за границей, начался большевистский террор, и семью Левона вместе с матерью выслали из Армавира в Сибирь, в Красноярский край. Через три года им разрешили вернуться на Северный Кавказ, но не в Армавир, а во Владикавказ (Орджоникидзе). В дальнейшем им пришлось жить в Ахалцихе, Тифлисе и только после смерти Сталина было разрешено вернуться в Армению. Осенью 1937 года Оля, старшая дочь Левона, поехала из Армении во Владикавказ и увезла бабушку погостить в Дилижан. Но через несколько месяцев здоровье Тируи сильно ухудшилось, и 21 февраля 1938 года она скончалась. Родственница Нжде, Лиля Сажумян, свидетельствовала, что Тируи Тер-Арутюнян похоронена в старой части городского кладбища Дилижана. Место ее могилы долгое время оставалось неизвестно, однако в 2001 году, в дни 115-й годовщины со дня рождения Гарегина Нжде, по инициативе земляческого союза "Нахиджеван" и при содействии Тавушской областной администрации и Дилижанской городской администрации в старой части кладбища Дилижана была найдена могила матери Спарапета, которая стала новым местом национального паломничества. Известно, что Гарегин Нжде в зрелом возрасте с матерью почти не жил, однако, как свидетельствуют его сохранившиеся письма, а также знаменитые произведения "Рождающие львов матери" и "Тюремные записки", светлый образ матери всегда сопровождал его. В частности, в письмах, адресованных брату в последние годы жизни, он всегда просил посетить вместо него могилу матери. В написанных в 1952 году и не дошедших до адресата письмах есть такие строки: "Если еще жива моя любимая мать – поцелуй ее руку, а если умерла – могилу..."; или: "Чувствую, что любимая моя мать умерла, поцелуй за меня ее могилу". Вот и все, что мы знаем о матери великого Нжде - Тируи–Хатаи Гюльназаровне Тер-Арутюнян-Гюльназарян. Артак Варданян

-

У тебя, милейший, как и у подавляющего большинства представителей твоего молодого народа, в силу национального менталитета иеется устойчивое нарушение причинно-следственных связей. Попробую разжевать специально для тебя. Причина - это выставление тобой на форуме материала антиармянской направленности и откровенно клеветнического характера (что само по себе подпадает под нарушение пункта 3.3.3 Правил форума). Всё остальное - следствие. Так же как причина ваших карабахских неудач - угнетение вами коренных народов региона. Всё остальное, как то: "потеря целостности", "миллион беженцев", "хайская оккупация", кляузы в международные организации - всё это следствие. Отсюда и растут ноги "безграничного терпения азербайджанского народа", которое тужится, тужится, да все никак не лопнет. Восстановите причинно-следственную связь - и тебя/вас перестанет так отчаянно колбасить. Дальше. Выставив на форуме вышеупомянутую байду и не представив в отведенное для тебя время соответствующие ссылки, ты тем самым, подтвердил, что притащил на форум откровенное фуфло. Стало быть, определение "фуфлогон" в отношении тебя исключительно справедливо. Ты его, так сказать, честно заслужил. Пользуйся на здоровье. Вот как-то так, виртуальный Зорро. И еще, гагаш. Здорово улыбнули твои фантазии о встрече с армянами в реале. Особенно если забыть, что ты даже в виртуале оказался неспособным "ответить за свой базар". P.S. Очень древний сил джан. Я смотрю частое совместное посещение бани с лишенными 20% целостности в короткие сроки сделало из тебя прекрасного утешителя. Что ж, у тебя работы - непочатый край.

-