-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Свидетельствует Погосян Сержик Исакович (показания взяты 20 марта 1988 г. в пос. Агверан Разданского р-на Армянской ССР). Погосян Сержик Исакович, 1944 г. р., уроженец села Туг (Тог) Гадрутского р-на НКАО, женат, на иждивении 3 лиц. Проживал по адресу: г. Сумгаит, 3-ий микрорайон... Работал отделочником в цехе 118 (отделочном) предприятия "Азербытмебель". С 1960 г. постоянно проживаю в г. Сумгаите. Работаю на деревообрабатывающем заводе, а с 1970 г. работаю в «Азербытмебели». Имею много друзей азербайджанцев, русских, лезгин. 27-ого февраля 1988 г. я пошел на работу, после чего в полдень оттуда поехал на новую квартиру в 18 микрорайоне, чтоб немножко отремонтировать. Я был вместе с сыном до 21:30 ч., и ничего такого не заметили, чтоб нас что-то побеспокоило. Возвращаясь с сыном (18лет) Николаем в автобусе №6 слышали, что азербайджанцы рассказывали о том, как в городе происходят демонстрации, около рынка избивают армян, ломают стекла, но мы не включались в их разговоры, чтобы не привлечь к себе внимания и не выдать, что мы армяне. Вернувшись домой, сосед-азербайджанец М. (фамилии не знаю), живущий на 1-ом этаже нашего подъезда в квартире №.., пришел и рассказал, что на демонстрации в городе он был, там призывают убивать армян. В это время я услышал шум с улицы и толпы людей с плакатами, но не видно было, что написано, т. к. было темно; кричали: «Армяне, выходите, вас убьем!» и нецензурно ругались в адрес армян. Их было более чем 100 человек, и люди разных возрастов. Эта толпа была на расстоянии 25-30 метров от нашего дома. Они зашли в первое общежитие, но к ним никто не примкнул, т. к. было семейное общежитие, но с соседнего общежития к ним присоединилась большая группа. Они остановили трактор «Беларусь» с лафетом, сели на него и поехали (часть из них) в сторону 8-го микрорайона. Через полчаса я спустился к соседу-армянину, живущему на 2-ом этаже нашего подъезда в квартире №57 - Пладжяну Акопу, который рассказал, что он возвратился только что из 8-го микрорайона, где жил его отец, и по дороге видел, как жгли ларьки, парикмахерские, где работали армяне. Я вернулся домой, легли спать. На следующее утро - 28-го февраля (в воскресенье) к 8-ми часам я со двора услышал громкие голоса соседей и спустился вниз, где увидел, что сожгли сапожную будку (раньше там работал армянин – Аркадий) около нашего дома. Затем, в пределах 11 часов я собрался снова на новую квартиру, сосед-азербайджанец с 5-го этажа посоветовал из дома никуда не выходить, что в городе очень опасно и мне могут причинить всякое зло. Тем не менее, я думал, что это всего лишь отдельные хулиганства, и поехал. На окраине города, где мы получили квартиру, было как-то спокойно. Я из квартиры (новой) вышел в 14:30 вместе с новым соседом-азербайджанцем (имени не знаю), транспорта не было вообще, что меня очень насторожило и побеспокоило, что что-то творится. Я пешком, около 4 км (уже боясь) дошел домой. Сосед Пладжян Акоп позвал меня, там были его родители, брат Овик с женой. Затем отца проводили домой, он жил в 8-ом микрорайоне, а его мать, брат (т. е. Акопа) остались. Через 2 часа, в пределах 19 часов, пришел друг Акопа, сказал: «Будьте осторожны, в 3-ем микрорайоне со стороны больницы напали на квартиры армян, ограбили, убили их» (но имен погибших не назвал, т. к. не знал). Друг Акопа был азербайджанцем (имени не знаю) и предложил женщин и детей и всех нас забрать к себе и спрятать, но мы не согласились, т. к. нас было много, кроме этого, уже боялись выходить на улицу. Он остался с нами, говоря, что сам откроет дверь и скажет, что здесь живут азербайджанцы. Затем к Акопу пришли еще друзья, точнее родственники-азербайджанцы (т. к. мать Акопа была азербайджанкой, которую с малых лет растили армяне), которые посидели с нами и пришли нас защищать. Детей же наших мы отвели к соседке М. (азербайджанке) из квартиры №... В это время пришел двоюродный брат Акопа (сын тети с маминой стороны) Миша, который сказал, что он был на квартире у отца Акопа, но квартира была разграблена полностью и отца дома не было. Все смешались. Акоп и брат выскочили из дому вместе с сыном соседа (азербайджанцем) Элчином и побежали к отцу. Через час они вернулись со слезами, т. к. отца не было, квартира была разграблена, и на пороге квартиры нашли нож. Я поднялся к себе, чтоб позвонить к брату и сестре, узнать как они там. Но ни один из их телефонов не отвечал. В это время позвонили: звонил отец Акопа - Алексей и сказал, что к нему ворвались в квартиру и сбросили с балкона 3-его этажа, в результате чего поломал обе ноги и находится у соседа-азербайджанца на 4-ом этаже, и пусть сыновья приедут и заберут его. Акоп и брат позвонили и вызвали родственника-азербайджанца и на его машине привезли отца со сломанными ногами. Мы позвонили в милицию, сообщили об убийствах в городе, но оттуда грубо ответили, что не паникуйте, ничего нету, и бросили трубку. Мне удалось дозвониться к сестре Эмме (живет в 1-ом микр. около магазина «Прогресс»), которая сказала, что азербайджанцы разгромили квартиру брата - Григория (его зовем мы – Грима), но им удалось укрыться у соседей. Утром 29-го февраля, в понедельник, я, хотя и боялся, но все-таки направился к брату, чтоб узнать, что у них там случилось. Он живет в 34 квартале. По дороге я видел поломанные и сожженные квартиры армян, возле автовокзала, около ресторана «Джейран» я увидел подожженные 2 квартиры, в одной из которых на 4-5 этаже жил мой односельчанин Николай (фамилию не помню), но туда не заходил, т. к. спешил к брату и было не до этого. Интересно то, что тут же подметали с улицы поломанные стекла, сожженные вещи, пепел, поломанные телевизор, радиоприемник, которые грузили на машины и вывозили, а поломанные окна застекляли, т. е. организованно сметали как бы все следы преступлений. В квартире брата ничего целого не осталось: поломали всю мебель, радиоаппаратуру, телевизор, холодильник, пианино, даже телефон, а все ценное забрали с собой. Брат же с семьей укрывался у соседей, но слышали шум от погрома своей квартиры и даже слышали, как один кричал: «Жгите, это квартира Грима!», но не узнали, кто громил, кто кричал. В это время услышали шум из двора и, подумав, что снова нападают, мы быстро поднялись на 5-й этаж к соседу-азербайджанцу, где жена моего брата (Новела) рассказала, как ворвались в дом соседа-армянина (ФИО не указала), его дочь и жену изнасиловали, мужа ломом ударили по голове. 0на рассказала также, что убили мужа ее тети - Юру Авакяна (проживавший в 3 микрорайоне), затем поволокли вблизи двора больницы №1 и у кучи мусора сожгли. Услышав обо всем этом, я быстро вернулся домой, боясь за судьбу оставленной мною семьи. С семьей я перебрался в квартиру №.., к азербайджанке М., но потом они побоялись больше нас укрывать, так как соседка с первого этажа сказала, что проверяют квартиры и, увидев укрытых армян, повредят также азербайджанцам. Мы спустились в подвал, где посидели около трех часов, затем через щели подвала я увидел, как подъехал к подъезду бензовоз (номера не было видно), из которого неизвестные лица 20-22 лет в бутылках брали бензин и вбегали в подъезд, через несколько минут услышали шум, было понятно, что что-то ломали. Через несколько часов, когда шум затих, мы вышли из подвала, все наши три армянские квартиры были разгромлены и разграблены. Затем друзья Акопа отвезли нас к себе домой, а оттуда в горисполком, куда собирали всех армян. Я обратился к нескольким работникам горкома, прося дать машину, чтобы вывести оставшихся в нашем доме других армян, укрывшихся в подвале. Нам машину не дали, мотивируя, чтоб подождали. С той же просьбой я обратился к подполковнику, который дал машину, солдат для оцепления, прапорщика и старшего лейтенанта милиции. Мы приехали к нам домой, но когда вышли из подвала, оказалось, что солдаты уехали. Соседи сказали, что ст. лейтенант милиции приказал, поэтому они уехали. Я позвонил в горком по номеру 3-91-31 и сказал, что солдаты сбежали, нас успокоили, что не паникуйте. На машине друга Акопа мы наши семьи перевезли в горком, а сами пошли пешком. Я рассказал работнику горисполкома, но мне не поверили. Через два часа я в здании горисполкома заметил того же прапорщика-русского и спросил, зачем он бросил нас. Он стал дрожать, в это время подошли инструктор горкома Володя и секретарь ЛКСМ Сумгаита, в присутствии которых прапорщик сознался, что по приказу ст. лейтенанта милиции - азербайджанца он бросил нас. Мне обещали, что найдут последнего и накажут. 11 марта 1988 г. мы с семьей вылетели в Ереван. На вопрос отвечаю, что брат мой - Григорий (Грима) остался в Сумгаите, так как тем армянским семьям, которые больше всего пострадали, – им под любым предлогом не разрешили покинуть Азербайджан.

-

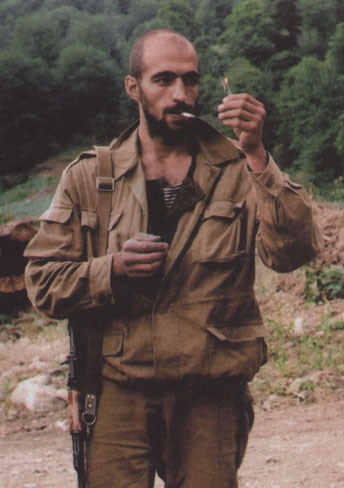

Легендарный Дэв - Давид Сарапян Давид Сарапян - Дэв, легендарный герой ополчения, пал смертью храбрых 10 декабря 1991 г. Возложив на алтарь родины свою короткую, но яркую насыщенную жизнь, он обрел бессмертие, став символом любви к своему Отечеству. Родился Давид 4 февраля 1966 г., и этот зимний день стал самым счастливым для его уже немолодых родителей - известного архитектора Эдуарда Сарапяна и видного ученого Эммы Сарапян. Уже с самого детства стали проявляться незаурядные способности парня: он прекрасно рисовал, много и с увлечением читал, а в школьные годы стал писать красивые лирические стихи и короткие, пронизанные юмором и самоиронией, рассказы. Ярко проявлялась незаурядность его натуры: он уже в детстве был маленьким рыцарем, имел понятия о чести и достоинстве. Присущи ему были такие рыцарские качества, как покровительство слабым, защита не умеющих постоять за себя и обостренное чувство справедливости, потому и его называли «совестью школы». Учился же он в школе тогда им. Дзержинского. После окончания школы Давид стал студентом факультета кибернетики ЕрПИ. На втором курсе студентов лишили отсрочки от армии. Давид с близорукостью мог освободиться, но решил пойти, считая, что мужчина должен пройти школу мужества. В мае 1984 года он надел шинель. Однако служба в воинских частях сначала Байконура, а затем Хмельницкой области, где царили произвол и самоуправство, быстро отрезвили романтичного парня. По роковому стечению обстоятельств он оказался один среди иноверцев. Самолюбивому парню пришлось в одиночку отстаивать честь и достоинство своего народа, а в октябре 1985 года он был осужден за то, что защищал свое достоинство в драке (1 против 10) с однополчанами. На суде не таясь, он заявил о межнациональной, а не бытовой (как пытались представить) почве конфликта. Этого ему не простили. Последующие четыре года его жизни в неволе были окрашены в черный цвет. «Я перечеркнул свою жизнь на самом интересном месте», - писал он в отчаянии. В институт Давид не вернулся. Не его это было призвание. Им овладело желание писать. Все увиденное, прочувствованное, испытанное просилось на бумагу. Так из страстей пережитого рождается множество рассказов, в которых отчетливо возникает тот образ жизни, который он передает: тяжелые будни солдатского быта, жуткие житейские мытарства находящихся в заключении людей. Конечно, в этих рассказах ощущается боль его нежной ранимой души, но читатель видит, что он не сломлен, что пройдя через испытание, он не отчаялся, не озлобился. А ведь это такая сила духа! В этот период жизни для него открылся и удивительный мир кино. Его двоюродный брат, известный кинорежиссер Геннадий Мелконян пригласил его работать вторым режиссером на съемках фильма в Одессе и тогда начался увлекательный период жизни. Он много ездил, встречался с интересными людьми, что, конечно, благоприятно отразилось на его творчестве. Он написал роман «300 секунд», который сам же перевел на язык сценария. И этот сценарий, в названии которого уже заложена стремительность и напряженность действий, наполненный драматизмом событий и накалом страстей, получил высокую оценку видных деятелей кино, а Одесская киностудия утвердила его для съемок фильма. Так раскрылась еще одна грань дарования талантливого парня, сумевшего в свои 24 года создать зрелую и мужественную прозу Фортуна наконец-то повернулась к Давиду лицом, теперь он мог бы после всего пережитого наслаждаться жизнью, творить, любить и быть любимым, мог бы спокойно жить в своей комфортабельной ереванской квартире. Многие конечно так бы и поступили. Многие, но не он. И когда начались события в Арцахе, он решительно сменил перо на оружие и одним из первых оказался на передовой, а весной 1990 г. вступил в ряды Армии независимости легендарного командира Леонида Азгалдяна. Давид с детства знал и обожал своего кумира - Леню - близкого друга семьи. И Азгалдян с удовольствием общался со смышленным мальчуганом и, как описывает Давид в одном из своих рассказов, учил его плавать, стрелять и даже драться. А еще учил его плакать по-мужски так, чтобы никто не видел. Впоследствии это была уже дружба двух сильных волевых мужчин, двух интеллектуалов. Их благородная мужская красота отражала внутренний аристократизм и силу духа. Они глубоко осознавали ответственность интеллигенции перед своим народом, особенно во времена тяжелых испытаний. И они оба с честью исполнили свою высокую миссию. На войне очень скоро раскрылся и военный талант Давида. Вообще военная тема была для него излюбленной с детства и особенно она проявлялась в его многочисленных рисунках, а при поступлении в школу на вопрос, какую сказку он может рассказать, Давид ответил: «Хотите, я расскажу о битве за Берлин?». С детства он заслушивался рассказами матери и бабушки о подвигах своих знаменитых предков - Погос-бека и Даниель-бека Пирумовых, Мелик-Баяндура. Он мечтал быть похожим на них, мечта эта стала реальностью, потому что Давид стал доблестным и отважным воином. Он самоотверженно сражался в рядах армии Азгалдяна, а впоследствии - в рядах отряда «Тигран Мец». Он всегда был там, где труднее всего, всегда был впереди, заражая всех своей смелостью и решимостью. Грозная сила армянского воина наводила панический страх на врага и не случайно азеры прозвали его «Грозный» Дэв. Зачастую Давид, действуя хитроумно и умело, создавал у врага видимость многочисленности и таким образом проглатывая «наживку», враг панически отступал. В сентябре 1991 г. военные пути Давида пересеклись с легендарным Командосом - генералом-майором Аркадием Тер-Тадевосяном. Боевому генералу на своем веку довелось повидать сотни бойцов, однако образ Давида не померк в его памяти. «Давид сразу бросился мне в глаза, - рассказывал Командос, - высокий, интеллигентный, представительный. Он поражал своей эрудицией, начитанностью, но при этом никогда не подчеркивал своего превосходства. Всех восхищало его неотразимое чувство юмора: из него так и лился поток шуток и острот. И конечно поражал меня его прирожденный военный талант. Он был способен на самом высоком профессиональном уровне разрабатывать сложные стратегические операции и столь же успешно реализовывать их. Ему были присущи редкие бойцовские и человеческие качества. Он никогда не перекладывал ничего на других, брал на себя все самые трудные и опасные задания. Он был одним из лучших моих командиров, которому я безмерно доверял. Особенно супербойцовские свои качества он проявил при взятии села Тог. Эта операция, которую он сам разработал и воплотил, поистине стала фантастической реальностью». Да, это село в Гадрутском районе Давид хорошо знал. Это было родное село матери, там, в доме его деда азеры устроили свой штаб. С наступлением темноты Давид осторожно один пробрался к селу, устранил часовых и тихо приблизился к единственному освещенному в селе дому своего деда. Там шумно пировали омоновцы, Давид громко позвал по имени начальника ОМОНа. Тот подошел к окну и Давид, выкрикнув «держи», метнул в него связку гранат. Раздался сильный взрыв - дом рухнул. Последовала массированная атака наших бойцов и омоновцы были вышвырнуты из села. Эта блестящая операция была особо отмечена в фундаментальном труде НАН РА «История Армении», где под крупным портретом Давида написано: «30 октября 1991 г. было освобождено имеющее большое стратегическое значение село Тог. Особой храбростью отличился Давид Сарапян - Дэв». Возвратившись домой, обычно сдержанный Давид с радостью сообщил матери: «Твое родное село освобождено. Теперь надо будет освободить родную землю отца - Эрзерум...». Это была последняя встреча матери и сына... Он вновь вылетел в Шаумян, где дал свой последний бой за село Тодан, откуда нещадно бомбились армянские села... Спустя годы было опубликовано литературное наследие Давида Сарапяна. Жизнь его - целостная и оборванная - вновь вспыхнула в его изданных рукописях иным огнем, благодаря которому уцелела и преобразилась. Творчество одаренного парня получило большое признание и у широкого круга читателей, и у многих писателей, по инициативе которых состоялась презентация книги «Дэв: жизнь, творчество, борьба» в доме писателей. Отмечалось, что творчество Сарапяна обогатило современную художественную прозу Армении, а книга подарила встречу с талантливым прозаиком, с «героем нашего времени». Глава арцахской епархии архиепископ Паргев, который очень хорошо знал Давида, сказал о нем: «Давид Сарапян - один из столпов нашей победы, один из краеугольных камней храма нашей нации. Он мог достичь еще многих побед, мог преодолеть еще множество высот, но, увы! Его героическая гибель еще более возвысила во мне тот светлый образ Давида, который я несу в себе...» Эвелина Мелкумян

-

Асатур Саркисян Демография - мифический «ресурс» Азербайджана Тяга азербайджанского чиновничества к большим цифрам была известна с советских времен. Но если тогда центральная власть выступала в роли некого ограничителя чиновничьей фантазии, то уже независимый Азербайджан зашагал куда шире, чем в старые добрые застойные времена. Особо легко даются в Азербайджане трюки с демографической статистикой. Однако, дело не только в тяге к большим цифрам. Вопрос в том, что власти Азербайджана рассматривают информацию о своей демографии в качестве ресурса военно-политического давления на Армению и НКР. Повторяя и увеличивая из года в год дутые цифры по населению Азербайджана, политическая элита этой республики пытается показать «несопоставимость» демографического ресурса Азербайджана и Армении. Уже введена в оборот новая цифра – «9-миллионный Азербайджан»... Видимо, это связанно с указанием наследного президента Ильхама Алиева довести население Азербайджана к 2010-му году до 9 млн. Указ необходимо было выполнять, и фальсификация демографической статистики была запущена с новым размахом. Официальная статистика Заявленная Азербайджаном численность населения республики на начало 2009 года - 8 млн. 732 тыс. 300 человек[1]. Согласно официальной статистике Азербайджана, с 1990 по 2008 год включительно в республике родилось 2 713 181 и умерло 932 743 человек. Таким образом, если верить АзСтату, естественный прирост составил 1 780 438 человек, а отрицательное сальдо миграции составило 182 200 человек. Если принять эти данные на веру, и приплюсовать их к последней, более или менее достоверной переписи населения 1989-го года, согласно которой в Азербайджане проживало 7 030 т. человек (из которых 390 тысяч армян) а также учесть естественный прирост за 1989 год, численность населения Азербайджана действительно должна была достигнуть 8,73 млн. ч. Но это вместе с русскими и армянами, которых в Азербайджане практически не осталось. При более детальном рассмотрении данных азербайджанской статистики становится очевидным, что пожелания азербайджанских властей, зафиксированные в официальной статистике, имеют мало общего с реальностью. На сегодняшний день в Карабахе живут 731 600 азербайджанцев и курдов, а также 120 000 армян - если верить АзСтату Здесь азербайджанская статистика предстает перед нами во всей красе. В районах, где азербайджанского населения практически нет со времен войны, азербайджанская статистика насчитала 831,6 т.[2] своих граждан, коими посчитали и арцахских армян, в количестве 120 т. Остальных 731 600 человек, «проживающих» в Карабахе, видимо, посчитали азербайджанцами и курдами, что не мешает тем же азербайджанским пропагандистам этих же людей считать «вынужденными переселенцами». Интересно отметить, что эти выдуманные цифры представлены подробно и по районам. Например, приводятся данные по Степанакерту - 1,1 рождений (примерно 55 человек) и 0,3 смертей (16 человек) на 1 000 душ населения[3]. Для сравнения приведем реальные цифры – в 2008 году в Степанакерте родилось 1504 ребенка[4]. Не менее фантастическими выглядят цифры и по другим регионам Карабаха – так в бывшем Джабраильском районе рост населения с 1990 по 1999 год составил 42%, а численность населения района «достигла» 70,3 т. ч. В Карвачарском (Кельбаджарском – в азербайджанском варианте) районе азербайджанская статистика «зафиксировала» 75%-й рост городского населения в 2000-2005 гг., а за 2000-2009 гг. городское население Карвачара «выросло» и вовсе в 2,7 раз (!). В других районах также «происходят» обычные демографические процессы – растет городское население, падает сельское. Ежегодно «рождается» примерно 10-11.000 детей, которых учитывают в общей рождаемости по Азербайджану. Идет общий рост населения региона. И все эти «демографические процессы» протекают на бумаге усилиями буйной фантазии азербайджанских чиновников. Подобный подход типичен для азербайджанской пропаганды. Видимо, бакинские пропагандисты считают, что подробные цифры выглядят более убедительно. Правда на вопрос, каким образом они насчитали 59 т. городского населения Агдама, или 72 т. населения в Кашатаге, они вряд ли ответят. Еще менее вероятно услышать ответ на вопрос, верят ли они, что в 54-тысячном, по их данным, Степанакерте в год умирает 40 человек. С другой стороны, если все 730 тыс. азербайджанцев живут в Карабахе, кого же в Азербайджане считают вынужденными переселенцами? Ответ прост – их же. Потерянные 1,3 миллиона избирателей Согласно официальным избирательным спискам, на октябрь 2008 года в Азербайджане правом голоса обладают 4.865.002 человека – иными словами это все население республики старше 18 лет[5]. Интересно другое: согласно данным азербайджанской статистики, в начале 2008 года в Азербайджане численность граждан старше 20 лет составляла 5,8 млн. человек[6], а граждан в возрасте 18-19 лет - около 370 тыс. То есть, численность избирателей должна была составить 6,17 млн. А в избирательных списках числится на 1,3 млн. меньше граждан. При этом, как правило, далеко не все граждане, что числятся в избирательных списках, находятся в республике. Более того, многие из них давно сменили гражданство. Неучтенная миграция Если вышеперечисленное можно отнести к «детским шалостям» АзАгитПропа, то официальные данные по миграции, которые мы приводили выше и вовсе смехотворны. Рядом с ними меркнут даже сотни тысяч «проживающих в Карабахе» азербайджанцев. Так, по данным Государственного Комитета по статистике Азербайджана, за период 1990-2007 гг. эмигрировали 440,4 тысяч человек, проживающих в республике, а иммигрировали - 260 тысяч человек. Итого отрицательное сальдо миграции составило – 182,2 тысяч человек[7]. Разумеется, эти цифры не имеют отношения к действительности. Интересно отметить, что в период с 1992 по 2006 отказались от азербайджанского гражданства в пользу российского 254,6 т. человек[8]. В результате только официально численность азербайджанцев в РФ выросла в почти в два раза - с 336 т. в 1989 до 662 т. в 2002 г.[9] Одновременно численность русских в Азербайджане снизилась, только официально, с 392,3 до 141,7 т.[10] Куда делись русские граждане Азербайджанской республики, если большинство граждан Азербайджана, получивших российские паспорта, были азербайджанцами? Ответ также прост - выехавших русских аккуратно записали азербайджанцами и учли в «9-миллионном населении». Особенно наглядно демонстрирует полную оторванность от реальности сравнение официальных данных (16,4 т. человек) по эмиграции из Азербайджана за 2001-2006 гг., и количествa граждан Азербайджана, принявших российское гражданство за то же время -97993 человек. Разница шестикратная. Хотя большинство граждан Азербайджана пребывают на территории РФ нелегально, перепись 2002 года зафиксировала на территории России 154,9 т.ч. граждан АзР. Реальные же цифры по количеству азербайджанских мигрантов в России куда выше. Оценки разнятся – некоторые эксперты называют даже цифру в 3 млн. ч.[11] Наиболее вероятной, скорее всего, является также не раз озвученная экспертами цифра в 2 – 2,5 млн. мигрантов из Азербайджана в России. Сотни тысяч граждан Азербайджана эмигрировали также в Украину, Казахстан и Турцию. Заметно меньше в Израиль, страны ЕС и США. Все они, тем не менее, учитываются в населении Азербайджана. В новой переписи учтены даже 19 азербайджанцев, неизвестно как оказавшиеся в Малайзии[12]. Потребление хлеба Мы попытались выяснить реальные цифры населения Азербайджана, опираясь на косвенные факторы. Одним из наиболее важных косвенных факторов является потребление хлеба. На сайте АзСтата есть данные по производству хлеба, что, в данном случае, практически тождественно потреблению – импортируются не готовые хлебопродукты, а мука. Соответственно, цифры по произведенным хлебопродуктам и потреблению примерно идентичны. И тут, глядя на красивые цифры азербайджанской статистики, было трудно сдержать улыбку – до 2005 г. потребление хлеба росло примерно на 0,5-1% в год и составляло около 685 тыс. тонн[13]. В 2005 году, видимо, поняв, что по потреблению хлеба можно установить реальную численность населения, азербайджанские чиновники резко, за один год, увеличили цифру по производству (а значит и потреблению) хлебопродуктов на 37%. Дальше рост продолжился, как и прежде – по одному проценту в год. То ли до 2005-го года 37% населения Азербайджана не ели вообще, то ли резко за год стали кушать намного больше.... Или просто чиновники «вовремя» подсуетились. А что в реальности? Попробуем подвести итог. В населении Азербайджана учитываются армяне Арцаха, а азербайджанцы и курды, ранее проживавшие в Карабахе, учитываются дважды – один раз в качестве населения Карабаха, а второй - в качестве населения тех регионов, где они осели после войны. При этом их численность также завышена примерно на 70%. Абсурдно, но якобы «родившиеся в Карабахе» в 1993-2009 гг. азербайджанцы также учитываются в рождаемости по Азербайджану, что уже дает 11 000 «дутого» населения в год. Одновременно, население Азербайджана в возрасте старше 18 лет, согласно демографическим выкладкам АзСтата, превышает тот же показатель по избирательным спискам на 21%. Миграция, исчисляемая миллионами, фактически не учитывается, зато в составе населения республики числятся давно не проживающие в Азербайджане армяне и русские. Все эти данные, а также ряд косвенных факторов, говорят о том, что реальное население Азербайджана меньше заявленного примерно на 35-37% и составляет приблизительно 5,2-5,7 млн. человек. Разница с официально заявленной цифрой получается существенная – 3-3,5 с лишним миллиона человек. Одни из них давно находятся за пределами этой республики, а других в реальности никогда не было – их просто нарисовали. Зато, по мнению бакинских стратегов, есть чем «давить» на армянскую сторону - «9-миллионный Азербайджан никогда не смирится»... Надо полагать, что не смирившийся 5 или 6-миллионный Азербайджан, выглядит не так убедительно. ---------------------------------------------------------------------------------------- [1] http://www.azstat.org/publications/azfigur.../004.shtml#t4_2 [2] http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/012.shtml [3] http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/2_4.shtml [4] http://www.armtown.com/news/ru/aza/20090313/4821/ [5] http://www.newsru.com/world/15oct2008/azerb_elect.html [6] http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/004.shtml [7] http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/en/050.shtml [8] http://demoscope.ru/weekly/2008/0335/tema03.php [9] http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nation.php [10] http://demoscope.ru/weekly/2004/0183/analit05.php [11] http://www.eurasianet.org/departments/righ...eav111102.shtml [12] http://demoscope.ru/weekly/2009/0375/panorm01.php#3 [13] http://www.azstat.org/~hagigat/azs_n/publi...09/en/012.shtml

-

К чему референдум, если игнорируются итоги уже состоявшегося? Историческому референдуму 18 лет За двадцать дней до этого важнейшего политического события азербайджанские власти подписали указ «Об упразднении НКАО», но этот документ был лишен юридической силы. ВО-ПЕРВЫХ. В контексте советского права и ввиду наличия последнего при СССР правового статуса области – «Особой формы управления» - карабахский вопрос уже не рассматривался как внутреннее дело Азербайджанской ССР. ВО-ВТОРЫХ. Карабахский вопрос не мог стать ее внутренним делом и по той причине, что сама республика к тому моменту уже отказалась от правопреемства Азербайджанской ССР, соответственно, - и от «советских прав» на Нагорный Карабах и Нахиджеван. В ТРЕТЬИХ. Административно-территориального образования, об упразднении которого азербайджанские власти и подписали 23 ноября 1991 года соответствующий указ, к тому времени уже не существовало. На территориально-правовой базе НКАО уже была провозглашена НКР. В ЧЕТВЕРТЫХ. Провозглашение НКР произошло в полном соответствии с положениями Союзного закона от 3 апреля 1990 года – «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Это именно тот закон, который стал не только юридической базой политического распада СССР, но и конкретизировал принципиальные положения, связанные с перспективой автономных образований. Статья III закона гласила: «В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе». В ПЯТЫХ. Азербайджанское государство сегодня не может игнорировать этот закон, так как именно он предоставил ему право на проведение референдума о независимости. Статья II закона гласила: «Решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования). Решение о проведении референдума принимается Верховным Советом союзной республики по собственной инициативе или по требованию, подписанному одной десятой частью граждан СССР, постоянно проживающих на территории республики и имеющих право голоса согласно законодательству Союза ССР». Провозглашение НКР было ратифицировано путем проведенного 10 декабря 1991 года референдума, итоги которого не могут быть оспорены. Голосование проходило в характерной демографической обстановке. В нем приняло участие 82,2% от общего числа зарегистрированных избирателей. Несмотря на все усилия руководителей Советского Азербайджана, армянское население в Арцахе к моменту конфликта все еще составляло порядка 80%. В случае, если бы даже все зарегистрированные в Карабахе азербайджанцы (включая детей, которые не имеют избирательного права) приняли бы участие в референдуме, то и тогда «азербайджанский показатель» не превысил бы 20%. В списки избирателей были включены 132328 человек - все население Нагорного Карабаха, обладающее избирательным правом. 82,2% избирателей (108736 человек) приняли участие в голосовании, из которых 99,89% высказались за независимость НКР. Тот факт, что более 24 тысяч азербайджанцев бойкотировали голосование никоим образом не может ставить под сомнение итоги референдума. Бойкот азербайджанского меньшинства как раз и был обусловлен изначальным осознанием итогов голосования. Ни в одной другой бывшей союзной республике или советской автономии итоги референдумов не были столь убедительными. В той же Абхазии референдум был проведен лишь после ухода грузинского большинства (по данным последней советской переписи населения 1989 года, общее население Абхазии к моменту конфликта составляло 525061 человек, из коих на долю грузин приходилось 45,7% (239872 человека), абхазцев – 17,8% (93267 человек). Всенародное голосование (референдум о независимости и президентские выборы) было проведено в Абхазии уже после войны (26 ноября 1994 года), после оттока грузинского большинства, и именно по этой причине оно было расценено мировым сообществом как нелегитимное. (Из заключения наблюдателей: «Большая часть населения была исключена из голосования и выселена из Абхазии».) Демографический компонент являлся определяющим. 19 июля 1989 года Комитет по иностранным делам Сената США принял Резолюцию «О содействии США в мирном урегулировании спора вокруг Нагорного Карабаха согласно желанию народа Советской Армении», основываясь именно на факторе армянского большинства в НКАО. В том же ключе было выдержано и Женевское заседание Подкомиссии ООН по правам человека (от 7 августа 1989 года), которое рекомендовало правительству СССР провести в НКАО референдум «с целью определить волю большинства населения региона». Сразу после этой рекомендации специальным распоряжением от 3 ноября 1989 года советское руководство приняло решение о расселении в НКАО десятков тысяч реабилитированных турок-месхетинцев (это был едва ли не первый проект, относящийся к размещению турок-месхетинцев именно в армянских районах). В самом начале 90-х казалось, что, за исключением кремлевского руководства, азербайджанских властей и официальной Анкары, все мировое сообщество солидаризовалось с законными требованиями армянского населения. Уже 19 ноября Сенат США принял Резолюцию по Нагорному Карабаху, призывающую к «справедливому урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабахе, которое действительно отражало бы взгляды народа этой области». Особым предложением подчеркивалось, что «80% населения НКАО составляют армяне». За неимением другой возможности противостоять выбору армянского народа азербайджанские власти пошли на беспрецедентное преступление: обстреливать избирательные участки и самих избирателей. Едва ли найдется в мировой истории случай, когда подлинно демократическая форма всенародного волеизъявления стоила бы 10 жизней, 11 раненых и 18 лет региональной дестабилизации. Из Заключения международной наблюдательской миссии: «Наблюдатели считают необходимым отметить, что референдум проводился в условиях вооруженной агрессии против НКР, которая выражается в непрекращающихся обстрелах города Степанакерта и других населенных пунктов с применением различных видов оружия, включая ракеты и артиллерию. В день голосования от обстрелов погибло 10 армян, ранено - 11. Большинство женщин и детей Степанакерта ночуют в подвалах, закрыты детские сады и ясли, школы. Взорван городской водопровод, нет хлеба и медикаментов... Тем не менее, подготовка, проведение и подведение итогов референдума осуществлялись в полном соответствии с "Временным положением о проведении референдума Нагорно-Карабахской Республики". Исходя из результатов голосования и принимая во внимание положения Всеобщей декларации и международных пактов по правам человека, независимые наблюдатели заявляют: население НКР подавляющим большинством голосов высказалось за независимость Нагорно-Карабахской Республики». Сегодня, спустя 18 лет после этого исторического события, мы вынуждены задаться вопросом: что стало с мировым сообществом? Почему международное общественное мнение, которое на заре Карабахского движения выражало солидарность с армянским населением Арцаха, сегодня не признает независимость НКР? Через какие еще войны и правовые формальности должен пройти народ Арцаха, чтобы доказать свое право на суверенное существование? Никогда еще за прошедшие годы исторический референдум о независимости НКР не подвергался столь издевательскому подходу, не был столь игнорирован, как сегодня, в день своего совершеннолетия. Восемнадцатая годовщина голосования нынче сопровождается очередным «презентом» от Минской группы, от гнусных толкователей кризисного менеджмента в форме ультимативного поздравления: «Для определения окончательного правового статуса Нагорного Карабаха в будущем предусмотрено проведение референдума или всеобщего голосования, сроки проведения которого не определены». Армения, увы, кажется, принимает этот подарок…

-

Лев Троцкий Перед историческим рубежом. Балканы и Балканская война ...Одним из элементов восточного вопроса является также и армянский, причины возникновения которого те же, что и македонского вопроса. И если этот последний мог довести до войны, которая должна повлечь за собой его окончательное разрешение, то естественно, что в настоящее время должен стать очередным также и вопрос армянский, тем более что положение в Армении всегда было хуже, чем в Македонии. Для Македонии соседство Болгарии было большим счастьем. В самом деле, для своего революционного движения македонцы всегда находили со стороны Болгарии не только моральную, но и материальную поддержку, и после неудачных восстаний македонские революционеры спокойно возвращались в Болгарию, где всегда имели безопасный и даже радушный приют. Кроме того — и это самое главное, — Турция редко доходила в отношении Македонии до крайностей, так как не могла не иметь в виду, что постоянные угрозы Болгарии могут когда-нибудь вылиться в форму активного вмешательства. В совершенно иных условиях находились турецкие армяне. Их повстанцы, в случае даже удачных операций, не могли, конечно, оставаться долго на турецкой территории и должны были уходить за границу, то есть в Персию или на Кавказ. Но с Персией, как известно, турецкое правительство всегда мало считалось, и преследование армян продолжалось и на персидской территории. Кроме того, при переходе через границу им приходилось сталкиваться с персидскими курдами, которые являлись для них не меньшей опасностью, чем турки. На русской же территории армянским беженцам приходилось постоянно скрываться, так как русские власти смотрели на них не как на жертв ужасных условий турецкой действительности, а просто как на революционеров. А революционеров, как известно, надо всегда сажать в тюрьму, будь они хоть из Никарагуа или с Филиппин. И в середине девяностых, и в начале девятисотых годов тюрьмы на Кавказе были наполовину набиты "политическими преступниками", вся преступность которых состояла в том, что они заботились об улучшении положения своих соотечественников, подвергавшихся систематическим избиениям, от которых приходил в содрогание весь цивилизованный мир. Дипломаты типа князя Лобанова-Ростовского давали carte blanche Абдул-Гамиду на истребление армян, а администраторы типа князя Голицына гноили в тюрьмах тех, кто осмеливался протестовать против гамидовских гекатомб. Итак, армянский вопрос вновь приобретает актуальность. Собственно, он никогда не умирал, а на время лишь заглох в период 1897-1901 гг., когда ужасные избиения 1894-1896 гг. довели население до полного отчаяния и истощили ресурсы революционных организаций. Следует прибавить, что армяне потеряли веру также и в силу дипломатического вмешательства, и поэтому революционное движение на время было прекращено. Начиная с 1901 г. замечается некоторое оживление в этом движении, которое завершается Сасунским восстанием 1904 года, руководимым известным Андраником. Восстание это, однако, не дало положительных результатов, и Андраник с частью своих дружинников должен был покинуть родные горы. Но с этих пор усиленная революционная пропаганда, вооружение народа и отдельные вспышки не прекращаются. И если бы турецкая конституция запоздала еще на некоторое время, то весьма возможно, что турецкая Армения стала бы театром нового грандиозного восстания, в котором, кроме армян, принимали бы участие также и турки. Турецкая конституция окрылила новыми надеждами армянское население. Правда, для него все дело тут ограничилось тоже лишь обещаниями об улучшении положения, но армяне охотно верили в обещания людей, сломивших абсолютизм Абдул-Гамида. Они им простили даже Адану с десятью тысячами жертв, так как и после этих кошмарных избиений не переставали верить в младотурецкие клятвы. Искреннее желание армян работать рука об руку с турками дошло до того, что самая влиятельная армянская партия «Дашнакцутюн» заключила формальный договор с младотурецкой партией «Единение и прогресс» для поддержания конституционного режима и осуществления местного самоуправления, дальнейшее развитие которого должно было привести к культурно-национальной автономии. Вскоре затем, по настояниям той же армянской партии, правительство, несмотря на противодействие турецких реакционных элементов, решилось привлечь к отбытию воинской повинности также и христиан, а в конце 1909 года министерством внутренних дел был выработан проект закона о вилайетах, который должен был осуществить административную децентрализацию и создать при генерал-губернаторах советы с участием представителей от населения. Однако, как это всегда бывало в Турции, децентрализация осталась на бумаге, а обещания оказались лишь пустым звуком. Скоро для всех стало ясно, что конституция изменила лишь оболочку, а содержание осталось прежним. Ни одна из обещанных реформ не была проведена, к тому же в прошлом году начались систематические убийства в армянских областях, принявшие ныне угрожающие размеры. Так, с марта настоящего года в течение шести месяцев в одном только Ванском вилайете убито 60 армян, ранено и ограблено более 200. Все обращения к центральному правительству и жалобы на бездействие местных властей не дали никаких результатов. Заведомые убийцы до сих пор еще гуляют на свободе и не только продолжают свои бесчинства, но даже пользуются покровительством представителей власти. Весьма характерен ответ министра внутренних дел на жалобы армянского патриарха: «Ничего особенного, — заявил министр, — в данном случае я не вижу. Лишь обыкновенные убийства. И если бы не было этих насилий, то и незачем было бы существовать правительству»... После такого ответа было совершенно очевидно, что армяне вновь предоставлялись своей собственной участи и что на их истребление вновь начинали смотреть как на обыкновенную и само собою понятную вещь. И вслед за этим впервые после объявления конституции было произнесено роковое «армянский вопрос», и под таким же заголовком стали появляться в армянских газетах известия о зверствах в Армении, и таким образом вновь было сделано косвенное обращение через голову Турции к общественному мнению Европы. Причины существования армянского вопроса надо искать в традиционной «инородческой» политике турецкой правящей касты и в экономическом положении населения армянских областей. Пресловутый младотурецкий оттоманизм очень скоро выродился в исламизм, а потом даже в тюркизм. Признавая, что консолидация нового режима и вообще целости империи возможна лишь при условии полного и действительного равноправия всех элементов населения без различия национальности и религии, и определяя такое равноправие понятием оттоманизма, младотурки в то же время на своем конгрессе в Салониках (октябрь 1910 г.) провозгласили преимущество магометанских народностей перед немагометанскими и объявили опорой государства турецкий элемент. В частности, «христиане» — так мотивировали они свое постановление, — элемент ненадежный. В Румелии их взоры обращены на Болгарию, Сербию, Грецию, а в Анатолии — на великие державы и в частности на Россию. Христиане никогда искренно не могут считать себя гражданами турецкой империи, и поэтому они могут быть только терпимы. При таком положении обеспечить им равноправие и признавать их специальные национальные интересы и стремления значило бы создать у себя же дома условия его разрушения. Что же касается магометанских народностей, то не ко всем можно относиться с одинаковым доверием, так как и арабы, и албанцы продолжают питать сепаратистские тенденции, а курды легко могут поддаться влиянию русской пропаганды. Единственным элементом, таким образом, на который может опираться правительство, являются турки, и поэтому заботы младотурецкого комитета и правительства должны быть направлены на усиление политического влияния и усиление экономического положения главным образом турок Анатолии и Румелии и остальных народностей тюркского племени. Первым практическим шагом в этом направлении было создание мухаджирского (переселенческого) вопроса. Младотурецкий парламент вотировал огромный кредит на переселение турок и татар из Боснии, Болгарии, с Кавказа и даже из Африки и Афганистана и на их устройство в тех областях, где христианские народности составляли компактную массу; в короткое время лучшие земли в Македонии и отчасти в Армении были отданы мухаджирам, и если дело это не выгорело и большинство переселенцев вернулось на родину, то это надо приписать исключительно неуменью турецкого правительства устроить что-либо. В частности для армян огромным несчастьем является то привилегированное положение, в котором находятся их соседи — курды. Политика в отношении курдов мало изменилась со времен Гамида. Абдул-Гамид, как известно, особенно благоволил к полудиким племенам курдов, считая их, во-первых, оплотом против России, формируя из них иррегулярную кавалерию в качестве противовеса до сих пор еще страшным для турок казакам и, что самое главное, пользуясь ими как орудием для обуздания армян. Младотурки продолжали ту же политику. Первым делом курды были для них единственным народом, который до сих пор еще не восставал против правительства, и поэтому младотурки не хотели раздражать их, боясь, что и они перейдут в лагерь недовольных. Кроме того, последние два года не раз выплывал слух, что русские эмиссары ведут усиленную пропаганду среди пограничных курдов, что заставило младотурок, с одной стороны, сохранить курдам их льготы, а с другой — возродить распавшиеся было после конституции иррегулярные полки «Гамидие», изменив только их название. Наконец, несмотря на все свои хорошие слова и клятвы, младотурки, как уже было сказано, мало доверяли искренности оттоманизма армян, как и всех других христиан, и, предполагая, что при первом же удобном случае армяне перейдут на путь активной борьбы, держали курдов в виде постоянной угрозы над ними. Этим и объясняется то, что ни один из авторов убийств последнего времени не арестован и не наказан. В числе политических причин, вызвавших к жизни армянский вопрос, является почти полное бесправие армян. Мы уже видели, что насилия над армянами не считаются за преступления. Если даже дело о каком-нибудь насилии, тем не менее, доходит до суда, то оно кончается всегда оправданием насильника, так как ни один магометанин не захочет и не решится показать против своего единоверца и в пользу гяура, а показания христиан против правоверных не принимаются в расчет. И теперь почти повсюду в анатолийских вилайетах царят те же беззаконие и произвол, которые характеризовали старый режим. Чиновничество — это одно из самых крупных зол для населения и одна из главных причин развала турецкой государственности. Переходя к экономическому положению армянских провинций, мы должны поставить на первом месте земельный вопрос. Как известно, более 90 процентов армянского населения занимается земледелием. Но в настоящее время армянское крестьянство почти лишено единственного источника своего пропитания, так как во время резни 1894-1896 гг. курдскими феодалами были захвачены земли не только эмигрировавших армян, но и тех, которые остались на родине. После конституции армяне не раз обращались к правительству, требуя обратно свои земли. Правительство, признавая справедливость этого требования, предлагало армянам добиться своих прав судебным порядком. Однако, имея в виду царящую в турецком суде волокиту и отсутствие у многих настоящих хозяев земли документов, доказывающих их права на землю, передача дела в суд должна была означать фактический отказ армян от своих прав. Вследствие этого армянский патриарх и партия «Дашнакцутюн» настаивали на административном решении вопроса, и кабинет Саида-паши после долгих колебаний и решился наконец принять это предложение и даже назначил комиссию, которая должна была на местах заняться регулированием земельного вопроса. Но комиссия так и не выехала из Константинополя, и мы слышим о новых захватах армянских земель феодалами. Было бы, конечно, несправедливо сказать, что конституция не внесла никаких изменений в адские условия жизни армянского населения. Первое время, когда представители старого режима и профессиональные насильники не знали еще, как отнесется к ним новый режим, и потому казались растерявшимися, армяне, в особенности в центрах, вздохнули несколько свободнее. В короткое время у них открылись политические клубы, библиотеки, читальни, увеличилось число школ, всевозможных благотворительных и просветительных обществ. Но, в общем, армянин остался тем же гяуром, то есть существом, с которым турок и курд могут поступать как им вздумается. Над армянином осталось по-прежнему висеть проклятие резни, от которой не гарантировано даже население столицы. Так, когда в прошлом году борьба между партиями «Единение и прогресс» и «Либеральный союз» дошла до того, что предполагалось, что дело может дойти до открытого столкновения между ними, некоторые из турецких друзей армян предлагали им принять меры предосторожности, так как может произойти резня армян. Казалось бы, не должно быть ничего общего между борьбой чисто турецких партий и армянской резней, но и сами армяне, очевидно, примирились с тем, что каждое крупное явление в политической или общественной жизни Турции должно повлечь за собой резню армян. «В будущем году, — говорил мне в Константинополе один армянский общественный деятель, — у нас, вероятно, будет резня». — «Почему же вы думаете?» — «Как почему? А вы забыли, что в будущем году открывается Панамский канал?» Весной нынешнего года в Константинополе распространился слух, что французское посольство получило от эрзерумского консула сообщение об имевшей там место армянской резне. С эрзерумским депутатом г. П. мы побежали во французское посольство, где нам заявили, что слух этот вымышлен. Однако г. П. был сильно расстроен. «Сколько цены тому, — говорил он, — что сейчас посольство опровергло известие о резне. Ведь это прямо трагично, что вообще могут распространяться подобные слухи, и мы можем верить им». После всего сказанного является вопрос, каким образом можно улучшить положение армянского населения в турецких провинциях и способно ли вообще турецкое правительство собственными средствами решать армянский вопрос. Вместо ответа я приведу слова одного из виднейших членов партии «Дашнакцутюн», прекрасно знающего Турцию, ее государственных и партийных деятелей. «Мы были, быть может, более младотурками, чем сами младотурки, так как мы не менее искренно заботились об упрочении нового режима, чем они. Многие разочаровались в них и отошли от них, перенося свое недоверие от лиц к режиму. Но мы продолжали верить им или, правильнее, хотели верить, так как мы ясно сознавали, что конституция — это последняя ставка независимой Турции. Но и мы разочаровались, хотя и позже всех других, но тем сильнее было наше разочарование и тем основательнее недоверие, что вытекало из долгих наблюдений и опыта. И теперь, говорю вам совершенно откровенно, мое убеждение, что ничего не выйдет также и из турецкой конституции. Турецкое правительство, из кого бы оно ни состояло, ни на что, кроме обещаний, не способно. Но этим обещаниям давно уже перестали придавать какое-либо значение. И тот, кто отныне будет обращаться к турецкому правительству, будет требовать солидных гарантий. И так как турки не могут дать никакой гарантии, то дело реформ, будь это в Македонии, или в Албании, или в Армении, должно перейти в руки Европы. Но и в этом случае Европа должна будет отказаться от обычных полумер и приняться за радикальное лечение «больного человека». Во всяком случае дело без операции не обойдется». Слова эти, сказанные шесть месяцев тому назад, оказались пророческими. Европа дала на Берлинском конгрессе Македонии параграф 23-й, а Армении — 61-й, которые обещали обеим странам реформы. И хотя Европа оставила за собой право контроля над проведением этих реформ, тем не менее, положение в названных областях с каждым годом все более ухудшалось и несколько раз даже приводило к кровавым восстаниям, так как осуществление реформ было предоставлено самой Турции. То же самое было и с «меморандумом» 1895 года, врученным представителями России, Англии и Франции Порте и принятым этой последней. Вместо широких реформ, которые обещал Армении этот меморандум, на армян посыпались ужасы новых избиений, которые совершались в местах, посещаемых специально назначенным для надзора за проведением реформ верховным комиссаром Сакиром-пашой. Были назначены турками комиссии реформ после конституции, но их деятельность ограничилась исключительно организационными заседаниями, имевшими место у Босфора. В конце концов Македония оказалась ахиллесовой пятой турецкого государственного организма, но, к счастью для этого последнего, нынешнее поражение завершилось только частичной ампутацией, так как Македония была вообще только одной из конечностей его. Другое дело — армяне. «Мы, — говорил мне года два тому назад один турецкий деятель, когда почтенные парламентские «ходжи» грозили пойти походом против Греции из-за Крита, — мы давно потеряли чувство действительности. Что нам Крит? Ведь он давно пропал для нас, а из-за него мы еще больших бед наделаем себе. Наше будущее в Азии. Если бы мы раньше сознали эту истину и, выбросив романтизм из нашей политики, занялись бы устройством в Малой Азии, мы бы сейчас не были тем quantite negligeable, с которым никто более не считается». «Я уже перешел в Азию, — говорил мне один видный депутат в начале Триполитанской войны, поселившийся в Скутари против Константинополя, — так как все равно нас скоро выгонят из Европы. И наше правительство поступило бы очень умно, если бы последовало моему примеру». И действительно, Малая Азия — это корпус Турции, это сама Турция. Армяне уже не верят туркам, не верят и в обещания Европы и требуют солидных гарантий. Но что такое эти гарантии и как могут державы гарантировать осуществление реформ, если не возьмут это дело в свои руки. А это, как известно, всегда означает «временную» оккупацию областей, нуждающихся в реформах. Но «временность» — это только одно из технических выражений дипломатического лексикона, и в новейшее время мы не знаем ни одного примера, где бы оккупационная армия не оставалась на долгую зимовку в занятых местах. Такими оккупациями разрешались до сих пор все элементы восточного вопроса и таким образом Турция лишилась своих владений. И потом, есть ли какие-нибудь гарантии, что после оккупации, скажем, Армении и другие области Малой Азии — Месопотамия, Сирия, Киликия, Аравия — тоже не захотят быть «оккупированными»? Да и державы едва ли посмотрят дружелюбно на оккупацию Армении, скажем, Россией и едва ли захотят «вознаградить» себя за это. В дипломатических кругах уже довольно громко говорят о том, что после удаления турок из Европы через несколько месяцев неминуемо станет на очередь вопрос о разделении также и азиатской Турции. Переселение турецких масс из европейской Турции в Малую Азию должно еще более осложнить там положение некоторых народностей, издавна нуждающихся в улучшении условий существования. Если сейчас же не приняться за реформы, то возникновение беспорядков в Малой Азии неизбежно. Но Турция сама не в состоянии будет сделать что-либо толковое, и поэтому окажется необходимым вмешательство Европы, которая, чтобы не создать из азиатской Турции новой постоянной угрозы для европейского мира, воспользуется первым удобным случаем для раздела азиатских владений Турции. Многие считают возможным уже теперь набросать схему этого раздела. 12 ноября 1912 г.

-

Замечательный вы человек, Адабас...

-

Десять истин о Хождалу, скрываемых от азербайджанского народа Опыт показывает, что возникновение новых государств и формирование новых наций очень часто сопровождается процессом бурного мифотворчества, тон которому задает сама верхушка страны (в нашем случае - клан). Конструирование таких мифов призвано, с одной стороны, найти объединяющую и консолидирующую национальную идею, а с другой стороны, но в первую очередь - стать мощным и надежным инструментом легитимизации власти. Ведь на волне оголтелой ксенофобии легче отвлечь внимание населения от социальной напряженности и экономических невзгод. Создавая множество обильно дезинформирующих историй вокруг событий в Ходжалу, руководство современного Азербайджана навязывает своему народу отравляющие разум бесперспективные чувства армянофобии, на основе которой усилиями, в том числе и псевдоученых, выстроена целая конструкция ненависти и расизма. Потребуется не одно поколение азербайджанцев, прежде чем удастся освободиться от ядовитого гнета человеконенавистничества. Одним из таких мифов стали ходжалинские, а точнее, агдамские события (поскольку люди в основном гибли на подступах к Агдаму), разыгравшиеся в ночь с 25 на 26 февраля 1992г. Год от года обогащая этот миф новыми "подробностями", азербайджанская сторона одновременно тщательно скрывает ряд важнейших деталей произошедшего, способных пролить свет на истинную подоплеку событий. В армянской и мировой прессе в свое время было опубликовано множество материалов, составивших так называемую "Ходжалинскую папку" и доказывающих, что Ходжалу стало еще одним преступлением азербайджанской политической верхушки против собственного народа - преступлением, в основе и целью которого был банальный захват власти. Нет смысла в данной статье вновь приводить давно известные истины - сомневающимся достаточно посмотреть страшные кадры бакинской бойни октября 2003 г., которую устроили верные нахичеванскому клану силы и на волне которой в Азербайджане произошла передача власти по наследству по принципу султаната. Попытаемся лишь выяснить - чего же так боятся сегодняшние азербайджанские власти? Итак, десять вопросов-истин, на которые мы, откровенно говоря, не ожидаем получить ответы с противоположной стороны, но надеемся, что они по крайней мере наведут трезвомыслящих людей в Азербайджане на размышления. 1. Почему, вопреки очевидным фактам, в Баку упорно не хотят признавать, что еще до того, как была начата операция по ликвидации огневых точек в Ходжалу, армянские силы самообороны неоднократно извещали население и руководство поселка о готовящемся наступлении? 2. Почему в Баку отказываются признать, что Ходжалу, где на произвол судьбы были брошены несколько сот азербайджанцев и турок-месхетинцев, представлял собой хорошо укрепленную огневую точку, откуда непрерывно и без разбору велись ракетно-бомбовые удары по Степанакерту и по территории 366-го полка, в результате чего сотни людей были убиты и ранены? (Документировано нейтральными источниками.) 3. Почему Баку упорно отказывается признать, что армянскими силами самообороны был оставлен гуманитарный коридор для отступающих в сторону Агдама ходжалинцев? Ведь если у армян действительно был план уничтожения мирных жителей, почему они это не сделали прямо на месте в окруженном со всех сторон поселке, что называется - подальше от посторонних глаз? Более того, почему временно оказавшиеся в качестве заложников в Степанакерте женщины и дети не были истреблены "кровожадными" армянами, которые в те тяжелые блокадные дни еще и подлечили и накормили их, прежде чем вернуть азербайджанской стороне? 4. Почему в Баку неустанно твердят, что ходжалинцы погибли в Ходжалу и город был стерт с лица земли в том случае, когда место массовой гибели мирного населения находится за 12 км от Ходжалу (т. е. ближе к Агдаму), а в городе никем и ничего не было разрушено? Ведь азербайджанский оператор Чингиз Мустафаев вначале направился именно в Ходжалу, будучи уверенным, что люди погибли в самом городке, но мертвых там так и не нашел. 5. К чему было армянам в массовом порядке убивать мирных жителей, потом давать возможность азербайджанским и иностранным журналистам снимать трупы на видеокамеру, а через день скальпировать бездыханные тела, чтобы во второй раз дать возможность азербайджанским журналистам зафиксировать это на пленке? 6. Кто и с какой целью давал отступающим ходжалинцам по рации из Агдама ложную информацию и указал ложное направление, переориентировав их в сторону армянских постов у села Нахичеваник, где в результате первых же стычек погибли армянские постовые - жители села (факт, документированный азербайджанскими источниками). И что оставалось делать остальным армянским ополченцам, если не защищаться? 7. Как и при каких обстоятельствах погибла основная часть мирного населения вдали от места первого столкновения между азербайджанскими и армянскими силами? Почему до сих пор не обнародованы действия сил Народного фронта, обещавшего в ту февральскую ночь "очистить" армянонаселенное село Нахичеваник и временно разместить там ходжалинцев? Почему сам президент Азербайджана А. Муталибов спустя два месяца после этих событий обвинил в произошедшем именно азербайджанскую сторону? 8. Почему в Азербайджане не задаются вопросом о причине неожиданной смерти тех, кто осмелился поставить под сомнение официальную версию событий и высказать свои подозрения насчет агдамской бойни? Чингиз Мустафаев, Ала Якуб. Вот слова Чингиза Мустафаева, сказанные А. Муталибову после второго визита оператора на место событий: "Я заметил, что трупы были перевернуты". В ответ последовало предостережение Муталибова: "Чингиз, никому не говори ни слова о том, что приметил неладное. Иначе тебя убьют" (документировано нейтральными источниками). Отметим, что очень скоро Мустафаев действительно был убит при невыясненных до сих пор обстоятельствах. 9. Почему бакинские власти дезинформируют население страны о количестве жертв, часто перетасовывая свои же цифры? Сначала сообщалось об идентификации имен 1234 погибших, потом в течение нескольких лет Г. Алиев в своих ежегодных обращениях говорил о 636 жертвах. В 1994г. следственная комиссия Милли меджлиса называет задокументированные имена 450 убитых, но выяснилось, что спустя 11 лет "погибшим" ходжалинцам, по воле фальсификаторов от истории, предстояло "воскреснуть": в 2005 году количество погибших, согласно результатам очередного бакинского расследования, снова резко снизилось до 399. Скорее всего, и эта цифра не окончательная. Напомним, что, назвав число в 1234 погибших, личности которых, по заверениям Баку, были идентифицированы, власти Азербайджана даже запросили у Международного Красного Креста несколько тысяч санитарных мешков для трупов. Невольно вспоминается случай с 1000 могильными ямами, вырытыми для погибших после ввода советских войск в Баку в январе 1990 г... Аналогии напрашиваются сами собой: в очередной раз азербайджанские власти продемонстрировали откровенное пренебрежение и хорошо отшлифованные манипуляции общественным мнением и чувствами людей. Иначе почему количество жертв агдамской бойни продолжает падать, почему официальный Баку каждые 3 года уменьшает количество погибших ходжалинцев? Может быть, тем самым бакинская верхушка стремится застраховаться от будущих разоблачений и заранее уменьшает размах собственного преступления? В пользу этой версии говорят ежегодные попытки нахичеванского клана добиться парламентских слушаний и осуждения виновников событий, которые каждый раз - кстати, и в этом году - с треском проваливаются. 10. Наконец, почему бывший президент Аяз Муталибов в своем последнем интервью фактически отрекся от сказанного в известном интервью "Независимой газете", данном им через месяц после событий, где он признал и оставленный армянами гуманитарный коридор для мирных жителей, и многое другое? Не потому ли, что очень хочется на родину, надежд на возвращение на "коне" не осталось, а значит, разрешение от нынешних властей Азербайджана надо заслужить, замолив в том числе и бывшие "грехи"? Ведь в 2005г. ходжалинское расследование вновь было "открыто" именно с целью пресечь стремление опального экс-президента вернуться на родину перед парламентскими выборами, где ему по этому самому делу грозит уголовное преследование. Забавная карусель власти по-бакински, не правда ли! Воистину, как заметил Илья Земцов еще в 1970-х, "азербайджанцы - самые дезинформированные люди в СССР". Поэтому в заключение приведем классический пример дезинформации от бакинского политолога Арифа Юнусова, который имел неосторожность признаться одному из своих иностранных коллег, что количество и список жертв-азербайджанцев, якобы имевших место в Армении осенью 1988 г. погромов, являлись просто фальшивкой со следующей мотивацией: "Ну была война, нужно было что-то такое сочинить". Вот так и "сочиняется" история молодых наций! Ованес Багратян

-

Убийцы в роли обвинителей Турецкая газета «Хурриет» опубликовала информацию, моментально подхваченную азербайджанским информационными агентствами, а вслед за ними и некоторыми зарубежными. Согласно этой новости, выясняется, что древнем армянском городе Карс, ныне находящемся в турецком плену, существует некая группа людей, именующих себя «Организацией по борьбе с необоснованными армянскими притязаниями» (ОБНАП). Об обоснованности территориальных претензий армян к Турции поговорим в другой раз, пока же сообщим, что этот самый ОБНАП, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой по обвинению президента Армении Сержа Саргсяна в… даче приказа о совершении геноцида населения поселка Ходжалу в Нагорно-Карабахской Республике. Глава ОБНАП, некий Гексал Гюльбей, жилище которого построено из армянских хачкаров и камней разрушенных армянских храмов, а вслед за ним и азербайджанские масс-медиа, преподнесли холодно-отстраняющий ответ ЕСПЧ, в котором были затребованы подтверждающие жалобу документы, как «серьезный прорыв» в деле расследования «преступлений» карабахских отрядов. Откровенно говоря, на этот шизофренический бред азеро-турецкой пропаганды можно было бы не обращать внимания, однако, с другой стороны, грех не воспользоваться возможностью еще раз напомнить читателю не очень давнюю историю. Ходжалу как зеркало азербайджанской политики Ходжалу – старинное армянское и до конца пятидесятых годов прошлого века – армянонаселенное поселение, всегда привлекало внимание азербайджанских политиков. Село занимало стратегическую позицию, и было расположено на дороге, связывающей Степанакерт со всеми северными районами Арцаха. Именно по этой причине азербайджанские власти не жалели усилий для тюркизации поселения. Симптоматично, что среди взрослых азербайджанских жителей Ходжалу не было ни одного человека карабахского происхождения хотя бы во втором поколении. Стратегическое расположение Ходжалу привело к тому, что львиную долю из выделенных в 1988 году правительством СССР 500 миллионов на развитие НКАО Азербайджан израсходовал именно в этом селе. Кроме того, с самого начала Карабахского движения Азербайджан принялся усиленно заселять поселение, как самими азербайджанскими тюрками, так и турками-месхетинцами – беженцами из Узбекистана. С переходом конфликта в военную фазу, что стало возможным вследствие агрессии против Нагорно-Карабахской Республики, Ходжалу был превращен в опорный военный пункт, из которого беспрестанно расстреливались как столица НКР – Степанакерт и районный центр Аскеран, так и все окрестные армянские села. Погибшие и осиротевшие дети, женщины, старики… словами невозможно передать те бедствия, которые принесло армянам НКР Ходжалу. Сотни инвалидов, бывших в те годы малолетними детьми, и сегодня хранят память о тех тяжелых годах. Согласно данным военной разведки Армии Обороны НКР, в Ходжалу были расположены две боевые ракетные установки реактивного залпового огня БМ-21 "Град", четыре модифицированные установки реактивных ракет "Алазань", одна пушка и три единицы бронетехники. Были также сведения, впоследствии подтвержденные К. Столяровым, биографом президента Азербайджана того времени А. Муталибова, о готовящейся операции азербайджанских военных по наступлению на Степанакерт. Кроме собственно обстрелов, гибели людей и колоссальных разрушений, Ходжалу стал одним из основных причин другого бедствия – блокады. На территории этого поселка располагался единственный в крае аэропорт, а сам Ходжалу перекрывал ведущие в села дороги. Степанакерт оказался в глубокой гуманитарной катастрофе. Достаточно сказать, что хлеб жителям города выдавался по карточкам – 2 кг на человека в месяц. Город был лишен возможности получать медикаменты и продовольствие. Недоношенные и не успевшие родиться дети, пропавшее молоко матерей, все это на совести тех нелюдей, что превратили гражданское поселение в источник чудовищных преступлений. И в этих условий руководство НКР не имело права не принять решения о деблокаде НКР и уничтожения огневых точек в Ходжалу. Взятие Ходжалу и судьба его жителей Операция по подавлению огневых точек в Ходжалу и деблокаде НКР была начата в 23 часа 30 минут 25 февраля 1992 года. Уже через три часа она была в основном закончена. Данные радиоперехвата были точны, азербайджанские военные, кроя матом А. Муталибова, Г. Алиева и других известных им руководителей Азербайджана, уходили вместе с мирным населением по оставленному для них безопасному коридору. Сравнительная легкость победы была обеспечена не только блестящей работой военной разведки АО НКР и безукоризненно подготовленной операцией, равно как и непоколебимой решимостью армянского воина избавить население НКР от голода и страданий, но и, до определенной степени, наличием коридора, по которому мирное население поселка могло безопасно покинуть зону боевых действий. Подробности операции можно смотреть здесь: http://voskanapat.info/blog/slavnaja_pobed.../2009-11-26-273. Утром 26 февраля Председателю Верховного Совета НКР Артуру Мкртчяну позвонил президент Азербайджана и сообщил о большом количестве жертв. Мкртчян ответил, что Муталибова дезинформировали, что армянские подразделения оставили коридор для мирного населения. Вскоре, однако, выяснилось, что жертвы, и немалые, действительно были. Более того, спустя 2 дня некоторые трупы погибших ходжалинцев были обезображены. И у нас есть серьезные основания считать, что убивала ходжалинцев и изгалялась над трупами именно азербайджанская сторона. И если первое, скорее всего, произошло по трагической ошибке (азербайджанские солдаты могли принять в темноте большую массу людей за наступающих армян), то дальнейшие «манипуляции» преследовали цель обвинить армян в жестокости. Почему мы так считаем? Во всей этой истории Азербайджан старательно замалчивает некоторые подробности. Так, азербайджанская пропаганда никогда не упоминает о том, что ходжалинцы погибли не в самом поселке, а в 12 км от него, в пригородах Агдама, в котором тогда был сосредоточен азербайджанский военный кулак из 34 тысяч человек. Баку также никогда не упоминает о том, что территория, на которой были убиты ходжалинцы, контролировалась азербайджанской стороной. Вплоть до лета 1993 года. Идея о том, что армяне штурмовали укрепленный город, чтобы убить пришедших туда ходжалинцев, затем отступили, уступая усеянное трупами поле азербайджанским оператором, после чего вновь перешли в наступление, лишь для того, чтобы обезобразить трупы и вновь уступить его операторам, может родиться лишь в воспаленном мозгу ярого человеконенавистника. Или… Гейдара Алиева, что, впрочем, одно и то же. Кровавые следы Алиевых Азербайджанский политолог Ариф Юнусов, комментируя убийство людей в Агдаме, высказал уверенность, что: «Город и его жители были сознательно принесены в жертву политической цели: не допустить прихода к власти Народного фронта Азербайджана» (азербайджанская газета «Зеркало», июль 1992 г.). Тамерлан Караев, бывший зампредседателя Верховного совета Азербайджана высказался еще более определенно: «Трагедию осуществили власти Азербайджана, конкретно – кто-то из высоко сидящих» (азербайджанская газета «Мухалифат», 28 апреля 1992 г.). Азербайджанский «общенациональный вождь» Гейдар Алиев, по сообщению информационного агентства «Билик дуньясы»: «Кровопролитие пойдет нам на пользу. Нам не следует вмешиваться в ход событий». Уже став президентом, он заявил, что в агдамской трагедии «виновато и прежнее руководство Азербайджана». Разноречивость высказываний, как видим, преследует сугубо политические цели, однако ни одно из них не является обвинением армянской стороны. И в самом деле, в те годы, по горячим следам, подобное обвинение выглядело абсурдом. Однако с приходом к власти Гейдара Алиева бакинские политики все чаще стали обвинять в агдамской трагедии вооруженные формирования НКР. А вскоре прозвучало и давно ожидаемое выражение – геноцид. Не удивительно, что первым это слово употребил сам Гейдар Алиев. Согласно «Независимой газете» от 26.07.2000 года, «После прихода к власти Алиева расследование ходжалинской (правильнее – агдамской – Л. М.-Ш.) трагедии затормозилось, а некоторые документы исчезли в ходе следствия. По данным местных оппозиционных газет, эти материалы как раз свидетельствовали о причастности Гейдара Алиева, занимавшего тогда пост председателя Милли меджлиса Нахичеванской автономной республики, к ходжалинским (агдамским – Л. М.-Ш.) событиям. Журналисты утверждали, что одним из главных организаторов трагедии в Ходжалы был именно Г. Алиев, который с помощью некоторых лидеров Народного фронта Азербайджана (НФА) хотел сместить тогдашнего руководителя республики Аяза Муталибова». Отметим, что некоторые (Ч. Мустафаев, Э. Гусейнов) из этих журналистов ненамного пережили ходжалинцев, а другие находятся в тюрьме по различным обвинениям. Освободив «информационное поле», Алиев с подельниками перешел в пропагандистское наступление, целью которого явилось как стремление избежать заслуженного наказания, так и преподнести миру армян в качестве людей, способных на те же преступления, что и сограждане самого Алиева. Ильхаменыш В 2003 году Ясамальский районный суд города Баку удовлетворил иск представителя Наиджевана в Баку Гасана Зейналова к журналу "Монитор" и его редактору Эльмару Гусейнову. Гусейнов тогда был приговорен к крупному денежному штрафу. Однако на этом злоключения Э. Гусейнова, в одной из своих статей назвавшего Ильхама Алиева «гейдаренышем» не завершились. Гасан Зейналов, окрыленный вердиктом суда, подал новый иск против Гусейнова, уже в начале 2004 года, который также был удовлетворен. Зейналов обвинял Э. Гусейнова в оскорблении… выходцев из Нахиджевана. Не приходилось сомневаться, речь шла не о жителях этого края, и даже не о выходцах из него, а о возглавляемом уже гейдаренышем клане Алиевых. В середине июля 2004 года Г. Зейналов был назначен генеральным консулом Азербайджана в городе Карс. Знакомые с принципами Алиевых люди поняли: время «цивилизованной» борьбы с инакомыслящими прошло, настало время радикальных решений. Ильхаменыш Г. Зейналов сделал все, что мог, но Э. Гусейнов не «одумался». И действительно: Эльмар Гусейнов убит 2 марта 2005 года у подъезда своего дома несколькими выстрелами в упор. Публичные сожаления И. Алиева и обещания обязательного возмездия убийцам Эльмара Гусейнова, выглядели деланно артистично и, как и следовало ожидать, ничем не закончились. Преступление осталось «нераскрытым», а один из вероятных посредников между заказчиком и киллером (ами) уже пребывал в Турции, защищенный дипломатическим иммунитетом. Оказавшись в Карсе, ильхаменыш истово занялся обеливанием своих благодетелей, то есть пропагандой агдамской трагедии и обвинениями в адрес армян. В своей антиармянской деятельности Зейналов переплюнул даже турок, что привело к его постоянным конфликтам с главой муниципалитета Карса Наифом Али Бей-оглу. Баку, всегда рассматривавший Турцию в качестве естественного партнера в антиармянской пропаганде, не жалел средств на эту «деятельность», а ильхаменыш гейдареныша, надо отдать ему должное, без устали работал над проектом «агдамская трагедия». Финансирование деятельности ильхаменыша проходило, кроме официального, по двум каналам: возглавляемый супругой Ильхама Алиева фонд Гейдара Алиева и… личный бизнес Зейналова, заключавшийся в поставке в Турцию проституток из Азербайджана. Громкий скандал случился в конце лета 2006 года, когда в Карсе и Игдыре были задержаны свыше 150 азербайджанских проституток. Однако «политическая» деятельность Зейналова перевесила «патриотизм» его непосредственных боссов, и ильхаменыш остался при должности. Оправдывая высочайшее доверие, он в начале прошлого года смог добиться того, что почти 300 неправительственных организаций турецких провинций Карс, Игдир и Ардаган, муниципалитетов и территориальных представителей губернаторов направили Великому Национальному собранию Турции (ВНСТ) обращение о «признании геноцидом трагических событий в Ходжалу». Еще одним фронтом стороной его политической деятельности является борьба против открытия армяно-турецкой границы, однако основной приоритет все же отдается агдамской трагедии. Бесплодная затея? На первый взгляд, «инициатива» «Организации по борьбе с необоснованными армянскими притязаниями» может показаться пустой тратой времени. В Азербайджане прекрасно осознают: осудить кого бы то ни было из армян, тем более, президента Армении, по обвинению в агдамской трагедии, не удастся. Более того, официальный Баку кровно заинтересован в том, чтобы данная история не выходила за рамки пропагандистской трескотни. В противном случае, при беспристрастном изучении событий 18-летней давности неминуемо всплывет вся правда о человеконенавистнической политике Азербайджана, а также лично Г. Алиева и гейдареныша. В Баку также понимают, что генконсульство Азербайджана просто не владеет документами, на которые так глупо надеется лидер ОБНАП Гексал Гюльбей. Все, кто в большей или иной мере владел тайной агдамской трагедии, давно уже убиты, как, например, азербайджанский полевой командир Ала Якуб, замученный до смерти в азербайджанской же тюрьме. Некоторый свет на события того времени может пролить министр культуры Азербайджана Тамерлан Караев, но уста его плотно скованы страхом и подачками с барского стола. Таким образом, затея с подачей в суд на президента Армении некоей турецкой организацией изначально обречена на провал. Так кому и зачем нужна вся эта шумиха? Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что данный иск преследует две цели, главной из которых является стремление убедить жителей Азербайджана, по сей день шушукающихся о зловещей роли Г. Алиева в агдамской трагедии. Это – основная причина, ибо нерешенность этого вопроса дамокловым мечом висит над желанием И. Алиева видеть следующим президентом Азербайджана своего сына, Гейдара Алиева младшего. Уж слишком хорошо известно в мире о путях приобретения власти в Азербайджане Гейдаром и Ильхамом Алиевыми. И если к военному перевороту отца и мошенничеству сына прибавится еше и кровь ходжалинцев, то карьера Гейдара младшего закончится, так и не начавшись. Вторая цель этой бесплодной затеи, в данном случае побочная: борьба с имиджем армянского народа, подрыв заслуженного доброго имени армянина во всем мире. Однако, уверен, и эта затея обречена на провал, ибо вряд ли найдется общество, способное поверить кровожадному режиму Алиевых.

-