-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Тему временно закрываю. Участников дискуссии прошу успокоиться и соблюдать правила приличия. Тема откроется после косметических мероприятий.

-

Есть гораздо более простой и эффективный способ. После того, как очередной туркес отправляется в баню, вся часть топика, связанная с ним, отправляется в специальную тему-отстойник. Такая тактика у нас уже успешно использовалась в подразделе "Джавахк": http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=515945

-

Толга Эрен Призрак бродит по Анатолии Мы были еще детьми, когда отец собирал нас вокруг себя и рассказывал. То обычно была история о призраках. Отец мой в качестве офицера получил назначение в село Богазлыян, что в Йозгате. Он служил в правительственном доме и по ночам дежурил в совершенном одиночестве в этом старом и унылом здании. С первых же дней до слуха его стали доходить разные толки. Вначале ему показалось, что это делается с целью напустить на него страху. Будто бы служивший до него здесь офицер потерял умственное равновесие. Отец рассказывал, что всем известно было, что в 1915-м здесь была осуществлена резня армян. Подвал правительственного дома полностью был завален землей и, по слухам, именно здесь были погребены армяне. Странные вещи происходили в здании. К примеру, в комнате стол и стулья оставляли на ночь в полном порядке, утром же обнаруживались в разбросанном виде. Железная дверь, которая с трудом поддавалась усилиям 10 солдат, ночью с огромным шумом самостоятельно открывалась и захлопывалась. Однажды отец, сидя ночью один в комнате, слышит вдруг, как кто-то с шумом поднимается по лестнице, ведущей в его комнату. Достает пистолет, подходит к двери и спрашивает: «Кто там?»’ Судя по голосам, поднявшиеся по лестнице должны были находиться прямо за дверью. Держа пистолет наготове, отец молча прислушивается к шумной возне за дверью, однако, открыв дверь, никого там не обнаруживает. Вот такие истории рассказывал нам отец. Говорят, сейчас на месте того дома парк разбит. Помню свои детские страхи. Кто такие эти армяне? Призраки какие-то? Что-то мистическое кружилось вокруг их имени. Странная атмосфера возникала, когда речь заходила о них. Что-то нереальное: когда-то они жили здесь, а теперь их не было. Инопланетяне какие-то. Так, вследствие слухов о резне армян и возник интерес мой к этой теме. Вновь вспомнил я об этой истории, когда Чиллер воскликнула: «Все мы каймакамы Кемал беи из Богазлыяна». А еще тогда, когда члены Эргенекона, которые впоследствии были арестованы, организовывали «шествия Кемал бея». Да, «я невиновен», - говорил Кемал бей. Он и в самом деле с определенной точки зрения был невиновен, поскольку всего лишь выполнял приказы, исходящие из центра. Однако известны также каймакамы, которые были наказаны за уклонение от подобных приказов. Интересно, что повсюду на ухо пересказываются подобные истории. Люди помнят о том, что произошло, в общественном подсознании хранится память о происшедшем: армян вырезали и бросили в высохшее русло этой реки или же - армян задушили в этой пещере, или же – армян в этом колодце утопили и т. д. и т. д. В действительности, если задать вслух вопрос, то даже горы и ущелья будут вопить о погромах. О да, по Анатолии бродит призрак. И этот призрак дает о себе знать повсюду: от Йозгата до Мараша, от Урфы до Токата, от Диарбекира до Трапизона, от Аданы до Битлиса, от Муша до Эрзрума, от Сваса до Самсуна – везде и повсюду. Это печальное присутствие, энергетику истребленных людей можно почувствовать везде. В какой-нибудь вымершей деревне, разрушенной церкви, в резьбе на камне, в разбитом хачкаре. Вдруг до слуха доносится мелодия, распеваемая родными сыновьями Анатолии, жившими когда-то в этих краях, внезапно слышится веселый смех, доносится плач новорожденного - и все это так отчетливо. Такой же, как мы, народ дышит, живет на наших глазах, смуглый, небольшого роста, совсем, как мы, как ты, как я, со всеми своими заботами, печалями и радостями, голоса их звучат в поднебесье, следы их не стираются, сколько ни пытайся. Не исчезают. Это кровоточащая рана Анатолии. И опоздали уже с остановкой крови. Наша интеллигенция предприняла чрезвычайно достойную акцию. И эта просьба о прощении, быть может, как-то успокоит лишенные покоя души. Без сомнения, в Анатолии не только армяне подверглись геноциду. Нельзя предать забвению также понтийских греков, эгейских греков, ассирийцев, езидов и курдов. По сути, истреблены коренные народы Анатолии, уничтожена культура тысячелетий Анатолии. Иначе говоря, есть еще много чего, за что это государство должно просить прощения. После армянского, понтийского, ассирийского погромов последовали погромы Кочкири, Зилана, Дерсима, налог на имущество и события 6-7 сентября, Каграманмараш, хунта 12 сентября, бесчеловечные события в тюрьме Диарбекира и Сваса… Конечно, эта акция извинения тотчас вызвала мощную реакцию. Стали говорить о том, что эта интеллигенция – «лжеинтеллигенция», и может навредить Турции. У говорящих так один лишь страх присутствует, действительность же их вовсе не интересует. А между тем интеллигент – это совесть общества, а совесть призвана, прежде всего, держать ответ перед самим собой. Единственный интерес для интеллигента представляет действительность. Однако есть и такие, которые озабочены тем, чтобы вдруг не пострадали их интересы. Что если потребуют возмещения? Друзья, разве не вы так часто употребляете выражение «палец, отрезанный правосудием, не болит»? Если ты сделал так, что исчез целый народ, похитил все его имущество и таким способом создал свою национальную буржуазию, то, конечно, за все это должно последовать возмещение. Разумеется, ты обязан заплатить. Чтобы очиститься от этого греха, занять достойное место в семье человеческого рода, ты, без сомнения, должен это сделать. Разве не сделала то же Германия? Разве не сделали того же многие другие страны? Не попросили прощения? Не возместили? А если землю потребуют? Вот где кроется источник самого большого страха, фобии. Мы себя приговорили к таким табу, что свободная мысль никогда не пробьется в этих краях. Допустим, чисто символично отдашь Ани или Арарат, что ты от этого потеряешь? В условиях, когда даже Израиль ценой проклятия новоселов покидает высоты Голана, ты не можешь позволить себе этот жест? Нет уверенности в себе? Ты боишься даже отдать им камешек с горы Арарат, который они хотят поместить в основании Эчмиадзинского храма, ты боишься даже этого. Неужели во имя мира один камешек - это так много? Нет, во имя мира все можно совершить, но тебе далеко до этого, поскольку культуры мира никогда у тебя не существовало. Ты всегда благословлял и возвышал войну. «Землю войной завоевывают». Верно, поскольку у тебя нет ни одной пяди земли, которую взял бы без войны. Никогда у тебя не было ни одного города, который ты сам бы основал. Быть может, ты винишь армян за то, что они не смогли в достаточной степени защитить свою родину? Быть может, подобно китайцам, они должны были большую стену воздвигнуть? У тебя никогда не возникало желания ознакомиться с учением Христа. Кое-кто у нас говорит, почему мы, пусть они просят прощения? Совесть имейте! С одной стороны, обессиленный, застрявший в истории, не примирившийся с потерей своей тысячелетней родины, травмированный, разбросанный по всему свету народ, а с другой - сильная, богатая, процветающая Турция. Так кто из нас должен первый шаг сделать? Кто эту боль несет в себе и будет вечно нести - вы или они? …После искажений и видоизменений, каким подвергается история, как можно питать уважение к историческим диссертациям турок? Как можно им верить? Короче, как можно историю оставить туркам? Почему Ататюрк во время одной лекции в Адане сказал: «Армяне никаких прав не имеют по отношению к этой родине»? Как могут эти земли вынести столько лжи? Сколько может продержаться страна, основанная на лжи, как может страна продолжать свое существование, основываясь на великой лжи? Если не просить об отпущении грехов, как может страна очиститься, найти верный путь? Как иначе освободиться от этого сумасшествия, умственной болезни? Отвечу, что иначе нельзя. Есть такое поверье: когда ты начинаешь сам себя обманывать, то отворяешь двери сумасшествию. Вот в каком положении наша страна, которая вот уже 90 лет страдает параноидальной шизофренией, с сомнением относясь ко всем, чувствуя себя с четырех сторон окруженной врагами, обрекая себя на одиночество, изоляцию от всего остального мира и не имея возможности стать частью человечества. Всему причиной преступление, совершенное против человечности, которое засело в нашем подсознании и в котором мы не в состоянии признаться, и поэтому загоняем его еще глубже. Сегодня в официальных государственных справочниках утверждают, что армяне составляли меньшинство, а я заявляю: «Нет, они не являлись меньшинством». Можно было где-нибудь на востоке дать армянам автономию и, собрав на этой территории греков, ассирийцев и других христиан, не потерять эти народы. Другой выбор был противоестественным, страшных последствий которого невозможно было избежать. Только путем геноцида. Геноцида, организованного до мельчайших подробностей и осуществленного государством… Да, я прошу прощения, от души прошу прощения. За своих предков- кочевников, которые прибыли с востока на эти земли, изгнали местных жителей и поселились в их деревнях, и овладели их имуществом. За то, что после их исчезновения эти земли потеряли свою душу и стали бесплодными. За то, что их церкви взорвали, монастыри разрушили и попытались стереть все их следы. В то время как сегодня 10% населения Египта составляют христиане, а это означает 7,5 миллиона человек, в Сирии опять же 10% христиане, и это 2 миллиона человек, в этой стране христиане составляют 0,01%, за что я прошу прощения, как и за дальнейшие попытки изгнания их из страны. По Анатолии бродит призрак, и это призрак невинных, подвергшихся геноциду, это вопль безгласного большинства Анатолии. Это предки не только тех, кто живет в Армении. Грек, курд, ассириец, келдани, настори, езид, кзлбаш – все они проживали тут, и это они в действительности представляют собой Анатолию. За упокой их душ я преклоняю колени. Прошу прощения, чтоб снять проклятия с этих земель и чтобы мир тут воцарился. Но не удовлетворяюсь только извинением: рассеянных по всему свету не имеющих иной родины, кроме Анатолии, истинных ее сыновей - армян, греков, ассирийцев я заключаю в свои объятия и приглашаю их на свою родину. Я это делаю во имя человеколюбия. Это мой священный долг. Потому что недостаточно только просить прощения. Нужно сделать гораздо больше.

-

Перед безграничной фантазией Сурена Айвазяна меркнут и Герберт Уэллс, и братья Гримм с Шарлем Перро.

-

Алиев против Алиева Одним из парадоксов современной внутренней политики Азербайджанской республики является безудержная пропаганда и создание культа личности предыдущего президента, восхваление мудрости посмертно титулованного «общенациональным вождем» Гейдара Алиева наряду с полным отрицанием его политики. Наследный президент Азербайджана, чуть ли не еженедельно перерезающий ленту у нового памятника или музея своему отцу, вместе с тем проводит политику (как внутреннюю, так и внешнюю), игнорирующую и перечеркивающую идеи Гейдара Алиева. Получается парадокс: сын (Ильхам Алиев) создает культ отца (Гейдара Алиева) и одновременно обесценивает наследие Гейдара, превращая его в объект для насмешек. Что подтверждает: культ Гейдара нужен Ильхаму для себя лично и для своего сына. Когда в 2003 году Ильхам Алиев подделал подпись своего отца и назначил себя премьер-министром Азербайджанской республики, многие сочли, что он просто претворил волю отца, физически не успевшего «оформить на бумаге» передачу власти сыну. И даже странный факт регистрации кандидатами в президенты Азербайджана одновременно отца и сына Алиевых был воспринят в этой республике как некий мудрый ход правящей семьи. Однако, как показал дальнейший ход событий, отец, скорее всего, особых надежд на сына не возлагал, и надеялся не подпустить Ильхама к властным рычагам. По крайней мере, до тех пор, пока здоровье позволяло ему руководить республикой. Опасения Гейдара Алиева начали претворяться уже вскоре после его смерти. Ильхам Алиев, самопровозглашенный президент Азербайджана, начал с того, что зачеркнул всю политику отца по наиболее болезненной для Азербайджана проблеме – урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Чуть ли не в первом своем выступлении в ранге президента он заявил, что отныне Азербайджан продолжит переговоры с армянской стороны с «чистого листа», аннулировав, таким образом, все предыдущие договоренности. Таким образом, кстати, можно считать, что переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта продолжаются ровно шесть лет, а не 15, как об этом любят утверждать в Баку. Кроме того, Ильхам Алиев изменил внешнеполитическую ориентацию Азербайджана с гейдаровского «умеренно многовекторного» на неприкрыто прозападный. Однако наиболее радикальные перемены произошли во внутренней кадровой политике Азербайджана. Известно, что основной опорой Гейдара Алиева в процессе захвата власти в Азербайджане явились так называемые еразы (выходцы из Армении) и нахеры (выходцы из Нахиджевана). При этом, при выборе соратников этнический курд Алиев практически не делал разницы между курдами и закавказскими турками. Г. Алиев считал приоритетными не этническое происхождение, а чисто местнические, земляческие кланы. Таким образом, уже спустя короткое время после военного переворота, приведшего к власти Г. Алиева, практически все ключевые должности в Азербайджане были «заняты» выходцами из Армении и Нахиджевана. Курды Р. Мехтиев, Б. Эйюбов, К. Гейдаров и другие, мирно, по крайней мере, внешне, уживались на вершине власти в Азербайджане с закавказскими турками – Али Инсановым, Фархадом Алиевым, Гусейном Абдуллаевым... Ильхам Алиев сломал эту традицию, изгнав из правящей элиты еразов и нахеров и оставив лишь курдов. При этом И. Алиев создал для курдов некую «иерархическую лестницу», отдавая предпочтение курдам, выходцам из Нахиджевана. На «втором месте» у него находятся курды из Армении, на «третьем» – из Карабаха. Вместе с тем он просто обезглавил прослойку еразов, арестовав их признанных лидеров Али Инсанова и Фархада Алиева, и уволив с должностей многочисленных представителей этого клана. Следует отметить, что роль нахеров и еразов в перевороте и захвате власти Г. Алиевым невозможно переоценить. Они были не просто сторонниками Гейдара Алиева, но и его финансовыми спонсорами и боевым отрядом. Так, один из первых олигархов постсоветского Азербайджана нахер Гусейн Абдуллаев (он же Гуська) имел собственный вооруженный отряд – «нахиджеванское ополчение» - с помощью которого не раз выручал Г. Алиева. Именно Г. Абдуллаев разогнал в октябре 1992 году беспрерывный митинг Народного фронта Азербайджана в Нахиджеване, требующий отставки и ареста Г. Алиева. И сделал это тогда, когда спрятавшийся от митингующих в укромном месте Г. Алиев – председатель Милли меджлиса автономной республики – уже паковал чемоданы, готовясь покинуть вдруг ставший негостеприимным край. Абдуллаев же вывел на взлетно-посадочную полосу нахиджеванского аэропорта топливные автозаправщики, помешав тем самым прилету 300 милиционеров, получивших приказ арестовать Г. Алиева. Затем его отряд арестовал организаторов митинга. В те дни министр внутренних дел Азербайджана И. Гамидов выступил по телевидению и заявил, что при удобном случае лично «прострелит голову Алиева». Впоследствии отряд Г. Абдуллаева сопровождал Г. Алиева во время его возвращения к власти в Баку, после чего, сымитировав мятеж, ликвидировал отряды С. Гусейнова, затем действительный мятеж ОПОНа Азербайджана. Гуська же сорвал план возглавляемого Расулом Гулиевым – председателем Милли меджлиса Азербайджана – государственного переворота. Гейдар Алиев тогда часто повторял ставшее знаменитым: «Я повидал многих в своей жизни и знаю, что такие, как он (Гусейн Абдуллаев – Л. М.-Ш.) - не предают». Что ж, не предают они, предают их. Приход к власти Ильхама Алиева стал началом конца карьеры для молодого и отчаянно преданного Алиевым олигарха. Г. Абдуллаев, назначавший и увольнявший министров, обладатель огромного капитала и безграничной власти в Азербайджане, оказался в опале, был пару раз засажен за решетку, потерял свое влияние и состояние. И. Алиев сполна рассчитался с человеком, благодаря которому он, по сути, получил непосредственный доступ к президентской власти. Затем И. Алиев «взялся» за других сподвижников (или подельников?) собственного отца. Один за другим были арестованы некогда всесильные Фархад Алиев, министр финансов, и Али Инсанов, министр здравоохранения Азербайджанской республики. Трудно понять, чем эти люди мешали сыну «общенационального вождя», особенно если учесть, что именно они являлись политическим и финансовым оплотом Гейдара Алиева. Можно подумать, что президента Азербайджана пугала их большая осведомленность о махинациях отца и отца Алиевых в процессе узурпации власти в Азербайджане. Данная версия весьма вероятна, особенно если учесть, что Али Инсанов был лечащим врачом Гейдара Алиева, а Фархад Алиев принимал участие в «процессе» подделки «указа» Гейдара Алиева, согласно которому И. Алиев назначался премьер-министром Азербайджана, что в условиях недееспособности Г. Алиева автоматически означало и. о. президента Азербайджанской республики. Думается, однако, что истинной причиной опалы вышеназванных людей явилась не их большая осведомленность, а… национальная принадлежность. В самом деле: Мехтиев, Гейдаров, Эйюбов, руководитель Нахиджевана В. Талыбов и другие были информированы о проделках и махинациях Гейдара или Ильхама Алиева совсем не меньше А. Инсанова или Ф. Алиева. Однако все они не только остались «при должностях», но и еще более укрепили свои позиции во властной структуре Азербайджана. Между ними и арестованными министрами и олигархами есть одна существенная разница: национальная. Ильхам Алиев убирает соратников отца «тюркской национальности» и укрепляет власть курдов. Именно курдские коршуны превратились в главную социал-национальную опору И. Алиева. Не считая мелких прилипал, конечно, которые находятся среди любого народа. Ярким примером сказанному является Гасан Гасанов (он же – кирпич Гасан), посол Азербайджана в Венгрии. Бывший партийный работник, первый премьер-министр Азербайджанской республики, бывший представитель Азербайджана в ООН, бывший министр иностранных дел, он был отправлен Гейдаром Алиевым в политическое небытие. Гасанов обвинялся в финансовых махинациях, когда истратил полученный от Турции кредит в 10 миллионов долларов «на приобретение и строительство зданий для посольств Азербайджана в зарубежных странах» на строительство пятизвездочной гостиницы «Европа». Данное «нецелесообразное расходование средств», а попросту – воровство, Гасанов провел вместе с турецкой фирмой «Империал казино групп», хозяин которой – Омар Топал – дважды осуждался за перевозку героина. Скандал тогда был знатный. Вплоть до того, что посол США в Азербайджане Р. Козларич передал Г. Алиеву ноту, в которой указывалась недопустимость совместной деятельности правительственных структур Азербайджана с международной наркомафией. Вот этого самого кирпич Гасана и реанимировал И. Алиев, словно в насмешку над памятью отца назначив его послом в Венгрии. Обращает на себя внимание, что как само посольство, так и назначение посла произошли сразу после того, как элитный офицер Азербайджана Рамиль Сафаров зарубил во сне армянского офицера Гургена Маркаряна. В стремлении замять громкий международный скандал И. Алиев рассчитывал на связи кирпича Гасана (и не только в политическом мире). Ильхам Алиев вовсе не является «гениальным продолжателем политики великого отца», как его пропагандируют азербайджанская пропаганда и СМИ. А то, что он понатыкал памятники своему отцу чуть ли не во всех кишлаках Азербайджана, является не чем иным, как неприкрытым фарисейством. Ильхам Алиев предает идеи и наследство отца на каждом шагу, каждый божий день. Больше того, он отрекается даже от биологического наследства Гейдара. Как иначе можно расценить то, что он содержит дочь Гейдара Алиева, свою родную сестру Севиль Алиеву, под негласным домашним арестом? Только лишь за то, что она, проявив «политическую близорукость», высказалась в прессе в защиту арестованных соратников отца.

-

Иосиф Цинцадзе, грузинский политолог: Националистические круги Армении не первый год глядят своими большими жадными глазами на исконно грузинские земли. Это Джавахетия, Цалка и другие районы.

-

Спасибо за ликбез, Nick-джан.

-

Треугольник Серхио Маргаряна, или о чем думает Федерация футбола Армении Судьба иногда преподносит причудливые сюрпризы. Так случилось в 1974 году и с Серхио Маргаряном, когда он следил за перипетиями очередного чемпионата мира. Он увидел блестящую игру сборной Голландии во главе с легендарным Йоханом Кройфом и беспомощность южноамериканских команд перед «летучими голландцами». И сразу же решил стать тренером, чтобы помочь своей стране. Было ему тогда 30 лет, он делал успешную карьеру в одной нефтяной компании, до этого даже и не помышляя о тренерской карьере. После чего записался на тренерские курсы, с отличием закончил их и начал с детско-юношеского футбола. С этих пор Маргарян полностью посвятил себя тренерской карьере, проявив за этот немалый период времени свой недюжинный талант. Он всегда добивался максимальных успехов, или же занимал почетные призовые места со своими командами. Добивался ощутимых успехов и на международной арене. По весьма странному стечению обстоятельств ему пока не довелось работать с национальной командой Уругвая, в столице которой он и родился. Уважаемый специалист был на днях гостем еженедельника «Футбол 365», поделившись в беседе с корреспондентом издания своими основными футбольными концепциями. В частности, наш соотечественник сообщил о том, что с радостью рассмотрит предложение от Федерации футбола Армении (ФФА) возглавить национальную сборную страну. Как и многие люди, родившиеся в семьях, спасшихся от Армянского Геноцида в Османской Турции, Маргарян выделяется большим патриотизмом и очень хочет помочь своей исторической родине. Что же касается своих футбольных соображений, то Маргарян, говоря о развитии футбола, отмечает, что «цели всех команд – вне зависимости от того, сборная это или клуб – предполагают концепцию треугольника. На его одной стороне должен быть результат, на второй – бюджет, на третьей – развитие детско-юношеского футбола. Так как без соответствующих игроков никогда не сможешь достигнуть успехов. А если с ними не будет вестись соответствующая работа с детских лет, то успехов ждать не приходится. Несмотря на то, что они могут быть очень талантливы. Но в футболе невозможно двигаться по всем трем направлениям треугольника одновременно. В какое-то определенное время можно развивать лишь одно направление». На вопрос о том, что же может помешать ему возглавить сборную Армении, Маргарян ответил, что «начнем с того, что меня могут и не пригласить. А если пригласят, то нужно рассмотреть и обсудить много вопросов. В футболе нет мелочей. Меня, например, интересует, какова система внутреннего первенства, где играют футболисты национальной команды, как часто я могу видеть их в деле, имеет ли сборная команда свою спортивную базу, и какими условиями она обладает, где и как часто могу я видеть молодых игроков, участвует ли тренер сборной в составлении календаря национального первенства, каковы взаимоотношения между федерацией и клубами, в каких странах играют легионеры и имеет ли тренер возможность постоянно выезжать на матчи с их участием. Есть множество вопросов и на других плоскостях. Например, какие цели преследует национальная команда и т. д.». Завершает Маргарян свои рассуждения словами: «Я был бы несказанно счастлив, если бы в один прекрасный день мне удалось быть полезным армянскому футболу. Ведь я же армянин, и все это явилось бы для меня возвращением долга крови моей родине. А этот долг очень приятен сам по себе». Обращая внимание на визитную карточку Серхио Маргаряна, можно определенно сказать, что его тренерская карьера весьма впечатляет. И остается лишь разводить руками, что специалист такого калибра до сих пор оставался незамеченным нашими футбольными чиновниками. По словам самого Маргаряна, в 2002 году с ним связывались из ФФА, однако на тот момент он был связан контрактом с греческим «Панатинаикосом» и не имел возможности рассмотреть предложение. После этого он получил звонок из Аргентины и некто, говорящий по-армянски, представился как представитель ФФА и поинтересовался мнением Маркаряна относительно возможной работы со сборной Армении. Этим все и закончилось. Обозревая ретроспективным взглядом деятельность ФФА последних лет, можно сказать, что прослеживается четкая тенденция – приглашать для работы со сборной иностранных специалистов. Конечно, это оправдано, но с известными оговорками: этот специалист должен обладать определенными человеческими качествами. И это в нашем случае намного важнее, чем, собственно, сами футбольные знания, которые, естественно, также должны быть в наличии. Для наглядных примеров далеко ходить не надо – нужно лишь вспомнить покойного Яна Портерфилда, очень плодотворно поработавшего с нашей сборной. Все, кто знал этого специалиста, отмечал в первую очередь его как психолога, а также остальные человеческие качества. Автор строк сам имел честь общаться с шотландским специалистом и может подтвердить правомерность вышесказанного. Однако возникает следующий вопрос: был ли выбор Портерфилда случайностью или закономерностью? Скорее всего, первое, так как, в свою очередь, следует лишь вспомнить многих других горе-специалистов, поработавших с национальной командой и не привнесших никаких творческих элементов в ее игру. Это имело место из-за того, что они, на самом деле, отличались равнодушием к самому армянскому футболу, не жили его проблемами. В отличие от Яна Портерфилда, который всего лишь за несколько дней до своей смерти руководил действиями своих подопечных с тренерской скамейки… В заключение представляем визитную карточку Серхио Маргаряна, а выводы предоставляем делать тем, кому и надлежит их делать: Полное имя: Серхио Абраам Маргарян. Дата рождения: 1 ноября 1944 года. Место рождения: Монтевидео, Уругвай. Тренерская карьера: 1983-1986 — «Олимпия» (Парагвай) 1987-1989 — «Соль де Америка» (Парагвай) 1990-1991 — «Серро Портеньо» (Парагвай) 1992 — сборная Парагвая 1993-1993 — «Университарио» (Перу) 1996-1997 — «Спортинг Кристал» (Перу) 1998-1999 — «Ионикос»(Греция( 1999-2002 — сборная Парагвая 2002-2004 — «Панатинаикос» (Греция) 2005-2007 — «Клуб Либертад» (Парагвай) 2008 — «Крус Асуль» (Мексика) 2009 — «Универсидад де Чили» (Чили) Чемпионские титулы: 1983 — «Олимпия» (чемпион Парагвая) 1985- «Олимпия» (чемпион Парагвая) 1989 — «Серро Портеньо» (победитель турнира «Республика») 1992 — сборная Парагвая (победитель отборочного турнира к Олимпиаде) 1993 — «Университарио» (чемпион Перу) 1996 — «Спортинг Кристал» (чемпион Перу) 2006 — «Клуб Либертад» (чемпион Парагвая) 2007 — «Клуб Либертад» (чемпион Парагвая) 2009 — «Универсидад де Чили» (чемпион Чили) Другие достижения: 1989 — «Соль де Америка» (вице-чемпион Парагвая) 1995 — «Университарио» (вице-чемпион Перу) 1997 — «Спортинг Кристал» (финалист Кубка Либертадорес) 2002 — сборная Парагвая (путевка на чемпионат мира) 2002 — «Панатинаикос» (выход в 1/4 финала Кубка УЕФА) 2003 — «Панатинаикос» (выход в 1/4 финала Лиги чемпионов) 2008 — «Крус Асуль» (вице-чемпион Мексики) news.am

-

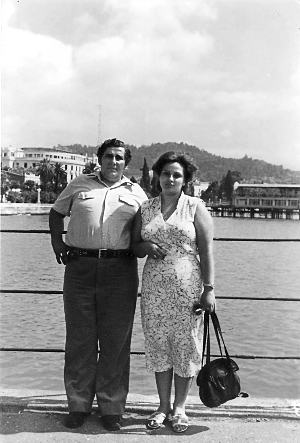

Элбакян Эдгар Георгиевич (1928-1988) Родился 7 марта 1928 года в Тбилиси. Армянский советский актер. Заслуженный Артист АрмССР (1961), народный Артист АрмССР (1978), лауреат Государственной Премии АрмССР. В 1950 г. окончил актерский факультет Ереванского Театрального Института. В 1950 - 1961 годах - актер Ереванского Театра Юного Зрителя. В 1961 - 1988 годах - актер Государственного Академического Театра им. Г. Сундукяна. Умер 1988 году. ---------------------------------------- Мой Эдгар Элбакян ...Узнали, что он болен - безнадежной, неизлечимой страшной болезнью. И... потеряли голову, внутренне взбунтовались... Казалось, можем и в небо подняться и оттуда вымолить вторую жизнь для нашего любимого, дорогого нашего Эдгара... Потом отрезвели, взяли себя в руки и посмотрели на случившееся реально. Разузнали, что в Тбилиси как-то достают из соседней республики китовую печень (или головной мозг...) и обрабатывают соответствующим образом. Но стоит это безумно дорого. Ну что ж, значит надо добыть денег. Едва прослышав об этом, все давали кто сколько мог, и... процесс пошел. Результат был налицо - наш Эдгар прожил еще десять лет. Мы были счастливы, хотя большую часть этого времени он провел в постели. Больше всех был подавлен его ближайший друг - Заре. Они же вместе прожили четыре полуголодных года в общежитии, но даже ни ползернышка не съели, не поделившись. Счастливое детство - в интеллигентной семье. Отец был химиком, открыл школы в Ахалкалаки, руководил ими. Он был и искусствоведом, прекрасно разбирался в искусстве, обладал волшебным голосом. Многие ему советовали пойти в оперу, но он предпочел заниматься школами вне Армении, только чтобы армянские дети впитывали и воспитывались на родном языке. Но, видимо, это кому-то не понравилось: организовали второй 37-й год и таких, как он, выселили не только из соседних республик, но и из самой Армении. Но... не будем забегать вперед. Юный Эдгар прекрасно пел, участвовал в школьном драмкружке, не пропускал ни одного спектакля Тбилисского армянского театра и сам мечтал о театре. И естественно, после школы приехал в Ереван и... пленил всех, спев один только романс «О, роза». 1946-й год стал знаменательным не только для Армении, но и для театрального института. Многие молодые люди, грезившие о театре, приехали со всех концов мира - три курса актерского факультета еле вместили всех желающих. И сразу же картина изменилась. У нас, привыкших за годы войны к серым шинелям и выцветшей латанной-перелатанной одежде, глаза засияли от восторга. Мы словно смотрели заграничный фильм - какая изящная одежда... галстуки... шарфики... плащи! А походка, манеры, сводящая с ума элегантность... Наши парни (да и девушки тоже) научились этикету, умению одеваться и причесываться. В общежитии Элбакян делил комнату с шестью другими студентами. И среди них - будущие режиссеры-постановщики Авик Торосян и Григор Мкртчян. Но однокурсником был только один из шести - Заре Тер-Карапетян из Тегерана. Разница в возрасте у них была восемь лет, но это не помешало им сблизиться. Они всегда были вместе. В первый же день «красивый парень из Тбилиси» обратил на себя всеобщее внимание. Из местных он один отличался воспитанностью и манерой поведения. Его брюки и рубашка всегда были свежевыстираны и тщательно выглажены, даже здоровался он любезно и вежливо, словно лаская человека вниманием и уважением. И чувствовалось, что это воспитание он получил в семье. А Заре в это военное суровое время привез терьяновско-галантеряновскую лирику и песнь, и потому он был нарасхват: частенько, бывало, «украдут» его (так тогда говорили) и везут в какой-нибудь ВУЗ - петь. И поскольку друзья были неразлучны, то и Эдгар присутствовал на этих мероприятиях. В общежитии мы жили в соседних комнатах, нас разделяла одна стена, и по вечерам мы с удовольствием слушали их пение, вернее, пробы Эдгара. Я уже говорила, что у Эдгара был дивный голос, бархатный баритон, но не обработанный, не поставленный. Однако со временем Эдгар стал петь чище, увереннее. И дошло до того, что знакомые стали советовать ему перевестись в консерваторию, даже невзирая на очевидный актерский талант. Сам Эдгар обожал театр и ни за что не соглашался расставаться с ним. И пока ребята грезили о своих будущих сценических победах, произошло непредвиденное. Ночью 14 июня 1949 г. в общежитии появились брат и сестра Эдгара. Надо вам сказать, что общежитие наше было небольшим глинобитным строением, в котором было всего шесть комнат: маленьких и чуть побольше. Студентов было не более тридцати, потому и жили как одна семья, деля на всех горе и радость каждого. ...Весть разнеслась очень быстро, хотя говорили об этом шепотом. Ночью арестовали родителей Элбакяна, детей чудом удалось спасти и отправить в Ереван... Пока мы раздумывали, как быть, кому и как потесниться, нас опередил наш чудесный Рубен Зарьян. Гарика он устроил в политехнический институт и жилье ему устроил в общежитии, а Нору устроил на филфак, а жить взял к себе. Кстати, впоследствии он же выдал ее замуж, она уходила к мужу именно из этого дома. Неразлучный с Эдгаром Заре тоже столовался у Зарьянов. Вроде все утряслось и шло нормально, но на выпускном курсе обоих ждало нешуточное испытание. «Сверху» стали давить на ректора Вавика Варданяна. Именно у него больше всего было «приезжих извне»... Говорили о звучащих в стенах института «декадентских песнях», и Заре запретили петь... Эдгара и Заре хотели вообще «убрать» с актерского факультета... Эдгар был очень подавлен, он усматривал во всем этом связь со случившимся с родителями. Сколько ему пришлось побегать с Марусей Тамразян (очень ей нравился Эдгар), они обивали пороги, ходили домой к каждому преподавателю. Слава Богу, все проявили волю и решимость помочь ребятам, и их оставили на четвертом курсе, что стало для Эдгара судьбоносным. Однако настала пора, и друзья разошлись кто куда... Эдгар - в Ереванский театр юного зрителя, Заре - в Горисский театр. Судьба готовила им новую встречу. Спустя два года блестяще проявившего себя Заре пригласили в Ереван. Десять лет друзья творили вместе, заслужив любовь и славу - и не только у юного зрителя. Их и вместе с ними Марусю Тамразян и Нинель Даллакян часто с удовольствием приглашали в школы, на радио, телевидение. Они сыграли Гавроша и Мариуса в «Отверженных» Гюго, Хоттабыча и начальника милиции в «Старике Хоттабыче» Лагина, продемонстрировали блестящую пластику и вокал Труффальдино, Бригеллу в «Вороне» Гоцци... Они так и оставались неразлучны, хотя к тому времени оба обзавелись семьями - женами, детьми... В театре Эдгару представился прекрасный повод самовыразиться, что навсегда вписало его имя в летопись не только родного театра, но и всей армянской сцены. Легко ли с одинаковым блеском играть диаметрально противоположные образы? Вот Павел Корчагин - воплощение идеалов заблудшей, растерянной молодежи, который положил на алтарь народных чаяний самое себя, свою жизнь... Без малого шестьдесят лет прошло, но меня до сих пор не оставляет драма Элбакяна-Корчагина, потерявшего все - здоровье, любовь... И рядом с таким святым мучеником - увертливый чиновник, прохиндей Хлестаков. Эдгар чувствовал себя в этой роли как рыба в воде: он так порхал и извивался во время репетиций, что неповторимый педагог-постановщик Л.Калантар пригрозил связать его по рукам и ногам... Эдгар понял его - вскоре он отшлифовал свою роль, уже не переигрывал, доведя все краски до достаточной умеренности. Результат был ошеломляющим: его Хлестаков был признан лучшей ролью не только артиста и самого театра, он вошел в анналы истории армянского театра. 29-летний Эдгар с честью проявил себя в самых сложнейших жанрах и вскоре подошел к самому сложному из них - трагикомедии. Прецедента этому в театре не было. Продолжалась эстафета героев-антиподов. Несгибаемый, влюбленный Фердинанд Шиллера восставал не только против отца, но и всего деспотического строя своей необъятной, поэтической любовью. И... символ хитрого и умного дипломата - Ришелье... Без сомнения, эти роли проложили ему дорогу в главный театр страны. И с 1962 года Элбакян работает здесь. Поступление в главный театр для него означало начать все сначала. Интермедии, небольшие роли и ... шедевр - Гико, в нашем театре образ с самыми богатыми традициями. Этой ролью прославились Г. Тер-Давтян, Арам Вруйр, Гр. Аветян, Г. Габриелян... В. Аджемян, уже ставивший «Пепо», провел не одну бессонную ночь в поисках красок для новой интерпретации и нового звучания этого уже избитого образа. Вся надежда была на талант исполнителей главных ролей: Хорена Абрамяна - Пепо, Эдгара Элбакяна - Гико. И вообще надо было спустить с пьедестала, сделать немного приземленными этих осененных ореолом героики персонажей и саму пьесу. Это было понятно, и все артисты без труда приблизили к жизни атмосферу и героев пьесы. Но того, что сделал Элбакян, не ожидал никто. Не было дряхлого, медлительного, отчаявшегося старика. Наоборот, это был живой, «голову положивший» за своих родных, энергичный старичок, который пулей летел через мост к дому Пепана, чтобы поскорее сообщить радостную весть о том, что вексель нашелся... А как он размахивал векселем перед носом Зимзимова! Это был истинный шедевр, удививший даже русских критиков: Тарелкин в «Судебном деле», где была его неповторимая пластика, когда Тарелкин весь съеживается и ужом извивается у ног Джанибекяна-Варравина, и максимальная экономность выразительных средств, когда он говорит о своем трудном положении и натиске кредиторов... Но вот что удивительно. Даже в этой роли, в этой человеческой драме артист сумел воплотить идею Станиславского, этого пророка сцены - искать в образе противоположные полюса: в добре - зло и наоборот, в смешном - драму, и наоборот... Может быть, это самоутверждение артиста и натолкнуло Хорена Абрамяна на мысль при постановке «Топаза» Маньоля доверить главную роль Эдгару Элбакяну (отметим, что в телевизионной версии этого спектакля Топаза играл Х.Абрамян). Самое лучшее и самое до непреодолимости трудное было соединить воедино две непримиримые половины этого образа, который для многих артистов мира оставался твердым орешком. В галерее образов, созданных Элбакяном, есть и другие роли - плоды его наблюдательности, убедительности, безупречного вкуса. Однако среди них красной нитью проходит его основная черта - непосредственность, простота, доступность. Однако все это - обаяние артистизма и человеческих достоинств Элбакяна. Это то необъяснимое, недостаток которого может лишить актера величайшей ценности - любви и признания зрителя. И наоборот - подарить бессмертие всему, что им создано. Посудите сами, роли не очень большие: Ципли Цатур («Намус»), Ерванд «Невеста с севера»), дед Мушег («Перекресток») и даже Пайлак («Багдасар ахпар»)... Но всем им присущи какая-то непосредственность, человечность, которая приближает и роднит зрителя с образом, с которым его разделяют века... Иными словами, актерская индивидуальность Эдгара Элбакяна подводит нас к неизбежному выводу: это так называемое вечное и необъяснимое обаяние («звезда») не падает с неба, оно тесно связано с ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ обликом, глубиной души. Видимо, борьба добра и зла в глубинах души порождают те волны, которые выплескиваются наружу и заполняют пространство. Именно такими и были наши великие... Наш театр никогда не испытывал недостатка в таких артистах, поскольку основной движущей силой у большинства из них, выбравших сцену, было творческое начало. В ТЮЗ-е Эдгар и Заре были неразлучны, и частенько после утреннего спектакля заходили к нам. Эдгару очень нравился мой борщ, и мы никогда не ели его без Эдгара. По иронии судьбы, их дети - Асмик и Армен - также стали однокурсниками, и их связывала такая же дружба, как и их родителей. К сожалению, сценическая жизнь Эдгара была коротка, но предельно насыщенна, оставившая бессмертные произведения не только в истории театра, но и в летописи телетеатра и кино («У колодца», «Аршак», «Визит старой дамы», «Андро и Сандро») Из последних работ - Альберт Ил и Сандро - настоящие шедевры, яркие свидетельства его истинной народности... Варсик Саргсян

-

Рубен Наатакян Марксизм и армянские надгробья Тбилиси (Тифлис, Тпхис) на протяжении веков был одним из важнейших центров экономической, политической и культурной жизни армян, и тбилисские армяне по праву гордятся вкладом наших соотечественников в расцвет этого города с неповторимым колоритом и искрящимся жизнелюбием. В истории тбилисского армянства были и черные страницы, как, например, 30-е годы прошлого столетия, когда были стерты, разрушены Ванкский кафедральный собор и старинное армянское кладбище Ходживанк. Еще тогда, в годы правления Лаврентия Берии многие задавались вопросом: куда в конце концов подевались многочисленные могильные плиты из Ходживанка, многие из которых были истинными произведениями искусства? И вот недавно подтвердилось бытовавшее в среде тифлисцев мнение, что могильные плиты Ходживанка были использованы при строительстве различных зданий в столице Грузии, в том числе Института марксизма-ленинизма (ИМЭЛ) на проспекте Руставели. На месте института должны были (при сохранении фасада) возвести пятизвездочный гостиничный комплекс. Инвестиционная компания "Абу-Даби", купившая здание в августе 2009 года, взявшись за его демонтаж, оказалась в шоке при появлении множества надгробий. Как искренне заметил один из депутатов грузинского парламента: "Никогда бы не подумал, что я каждый день шагаю по могилам..." В этом здании с 1992 года располагался парламент, потом правительство Абхазии в изгнании, Конституционный суд Грузии. ... На обломках гранитных и мраморных плит можно прочитать некоторые имена тех, чей покой был нарушен варварами: княгиня Нуне Бектабегян, действительный статский советник Иван Амирагян, архитектор Псаров, коллежский асессор Кананян, Ольга Кузанова, генерал Тархан Ходжаминасян и его супруга княгиня Софья и другие. Нет никаких сомнений, что где-то среди них могут отыскаться остатки пропавших надгробий и других наших видных национальных деятелей - благотворителей Есая Нигояна (Нигоева) и Микаэла Арамянца, редактора и публициста Григора Арцруни и многих других. Разрушение Ходживанка - не единственное святотатство. Именно здесь, на оскверненном кладбище построен храм Самеба (Св.Троицы) в нарушение элементарных норм христианской морали. Об этом стараются не упоминать, но ведь факт этот известен не только тбилисцам, но и тем, кто любит указывать на Грузию, как на маяк демократии и форпост распространения общечеловеческих ценностей на Южном Кавказе. ... В старом грузинском фильме "Покаяние" есть горделивая фраза: зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? А нужен ли Господу храм, построенный на костях христиан?

-

Гейдар Джемаль: Волк в овечьей шкуре «Армения как страна должна быть упразднена - именно в этом и кроется ключик к урегулированию конфликта. (…) А кто сказал, что надо решать мирным путем?! Более того, я же не призываю к уничтожению армян. По сути, армяне могут прекрасно ужиться на территории Иреванского ханства, то есть на территории Азербайджана. Ради Бога, они могут там жить себе спокойно, чинить ботинки, играть на дудках. Просто Армении как суверенного государства не должно быть, вот и все». Пожалуй, отложат армяне в сторону ботинки, дудки и автоматы (те, кто не на посту), да и заглянут в рубрику «Паноптикум» - посмотреть на диковинное существо с подобным ключиком к урегулированию в руках. А как еще называться существу, призывающему к «упразднению» Армении, если не Джемаль. Или, в крайнем случае, Гейдар. А еще лучше – и то, и другое вместе. Как обычно напоминаю, что все высказывания, сделанные обитателями «Паноптикума», взяты с открытых интернет-ресурсов, соответствующие ссылки имеются. Гейдар Джахидович (Джахид-оглы) Джемаль является председателем Исламского комитета России, депутатом Национальной Ассамблеи Российской Федерации, постоянным членом Хартумской международной исламской конференции. Он также заявлен как исламский мыслитель, философ, политолог, поэт и общественный деятель. Однако истинная его деятельность лежит в несколько иной плоскости. Гейдар – активный исламский экстремист, профессиональный провокатор и лжец. А также отъявленный армянофоб и антисемит. И еще он люто ненавидит вскормившую его Россию. Ненавидит страшно, до печенок, до мозга костей. И делает все, что в его силах, для ее развала. У Гейдара, как и у всякого, уважающего себя профессионального провокатора, множество личин и образов. Есть фасадно-парадный имидж-фрак образованного европейского интеллигента - лица, представляющего ислам с, прошу прощения за тавтологию, «человеческим лицом», приглашаемого на радио и телевидение, говорящего правильные вещи, проповедующего «диалог цивилизаций», вполне владеющего собой, толерантного и выдержанного. Такой Гейдар любит разглагольствовать о великой роли России в противостоянии Западу, где она является «последним фактором, который может оказаться решающим в разворачивающей сегодня борьбе». Однако мало кто в России, включая ФСБ и НАК (Национальный антитеррористический комитет – Пандухт), обращает внимание на другого Гейдара. Например, такого: «Джихад – это вершина Ислама. Сегодня христианства как такового нет. Дело в том, что после императора Константина, говорить о христианстве в мире сегодня не приходится. То же и в России, когда на словах бормочется что-то об отделении церкви от государства, а на практике государство все больше становится функцией Московской патриархии. Это был бы очень желательный путь развития (превращение Северного Кавказа в колыбель исламской революции в России – П.), потому что я не вижу альтернативных регионов для этого. Кавказ совмещает в себе такие свойства, которых мы не найдем ни в Ираке, ни в Афганистане, ни тем более на африканском роге, и даже ни в наиболее продвинутых мусульманских диаспорах в Европе. Прежде всего, это особое качество человеческого материала и особое геополитическое положение Кавказа. Северный Кавказ весь объят пламенем, а проект чеченизации Северного Кавказа лопнул. Разговоры о том, что удалось ликвидировать или заморозить сопротивление, оказались смехотворными. Очереди молодежи выстроились в ряды этого сопротивления. Численность ограничивается только нехваткой ресурсов – оружия, боеприпасов и т. д. Поэтому я думаю, что Россия с Северного Кавказа уйдет. А вот после этого следует решить вопрос, как Грузии стать частью Большого Кавказа на равных правах с остальными. Тут, безусловно, придется решать вопрос о гарантиях грузинскому православию. Спецслужбы перешли к новым, более изощренным тактикам информационной войны, осознав, что место Джихада в Исламе, является сегодня главным идеологическим ориентиром для новых поколений мусульман. Аспект слабости, смешение, преступления, кровь и так далее, которые характеризуют человека и человеческую историю есть тот инструментарий, посредством которого осуществляется исторический процесс. Вы не можете иметь историю без крови и страданий. (…) Либеральный взгляд исходит из того, что человек создан для счастья, как птица для полета, и все существует для человека и во имя человека. Но этот взгляд не имеет ни веса, ни перспективы». Тактика, выбранная провокатором Джемалем – проста, как все гениальное, и эффективна, как зомбирование азербайджанцев армянской угрозой: популистская болтовня о наступающем с Запада католицизме, выступления на ТВ о нарушенных правах среднеазиатских рабочих, многословные «философские» беседы, коммунистические лозунги, добрые глаза и респектабельная улыбка в бороду, а на деле под овечьей шкурой – волчья пасть мощнейшей пропаганды радикального исламского экстремизма на Кавказе и не только, призывы к джихаду, толкование Корана с позиций классического ваххабизма и прочая, подрывающая устои Российского государства, религиозно-террористическая деятельность. Но Джемаль не был бы религиозным экстремистом, если б ненависть к России не сочеталась в нем с «дежурными» антисемитизмом и армянофобией. Итак, Гейдар о евреях. Вначале парадно-фасадно: «Я считаю, что еврейский народ – это бродило Истории. Пассионарный, абсолютно верующий в свою миссию. (…) Еврейский народ участвовал во всех освободительных движениях, и я приветствую таких представителей еврейского народа, как товарищ Свердлов, товарищ Троцкий и многие другие. Я приветствую десятки тысяч коммунистов, которые отдали свои жизни за свободу русского народа в сталинских лагерях». А теперь от души: «…Не должно быть Израиля - это фундаментальное требование всех правоверных мусульман. Евреи могут жить там исключительно на правах граждан единого Палестинского государства. Никто не говорит о том, что евреев надо уничтожить. Может быть, так не думают мусульмане, которые являются либералами по своим убеждениям и которые большей частью находятся, к примеру, в Баку. Но зато так думает подавляющее большинство в многомиллионной Индонезии, Малайзии, Сомали, в мусульманских диаспорах Лондона и Парижа... Израиль представляет собой фашистское государство, которое превратило тему Холокоста евреев в религиозный постулат, которое, опираясь на свое лобби, преследует тех, кто пытается разобраться в истории этого вопроса». Ну и добрались мы, наконец, до еще одного непаханного поля деятельности для настоящего турка-людоеда. Это, конечно же, армянофобия – государственная политика соседней с нами страны. Гейдар Джемаль, как отпрыск настоящих кочевников, владеет ею виртуозно. Кстати, себя «исламский мыслитель» заявляет скромным выходцем из азербайджанской семьи карабахских беков (всего-то!) и далеким потомком внука самого Чингиз-хана - монгольского Хулагу-хана (XIII в.). Предкам же своей бабушки приписывает участие в Бородинском сражении и прямое родство с легендарным генералом Шепелевым (XVII в.). «Мой прадед Джемаль бек Гюлаплинский (1866-1925), женатый на Абу-Хаят Сарджалинской (из рода Сарджалы-хана, старшего сына Панах-хана Карабахского), командовал полком ополченцев, принимавшем участие в обороне Шуши от армян. Что касается моего прадеда, его дедом по материнской линии был знаменитый в религиозных кругах Сейид Ибрагим, могила которого в Карабахе вплоть до начала советского времени была местом паломничества. Его супруга Абу-Хаят дружила с Хамидой-ханым Джаваншир, дочерью Ахмед-хана Джаваншира, тоже потомка Панах-хана и нашего дальнего родственника. Эта Хамида-ханым вышла замуж за знаменитого азербайджанского просветителя Джалиля Мамедгулу-заде». Этакая азербайджанизация всемирной истории в отдельно взятом индивидууме. Но мы-то, армяне, с такими родственниками чингиз-ханов и панах-ханов сталкиваемся в интернете ежедневно. А вот доверчивые россияне на перечисление Джемалем всевозможных беков и ханов ведутся. Да еще как! Так, что даже забывают осведомиться о наличии у «мыслителя» каких-либо родовых бумаг или же документов на счет его происхождения. Ну, а коли нет спроса, Гейдар уже и сам поверил в свое албан… извиняюсь, чингизханово происхождение. Об Армении: «Если бы не российская поддержка Армении вопрос существования армянского государства был бы закрыт. Но Москве очень выгодно сохранять и поддерживать эту армянскую язву с тем, чтобы оказывать давление на Азербайджан. Кремль оказывает прямую помощь непризнанному режиму Нагорного Карабаха. Осталось только официально заявить об этом на словах. Единственной достойной компенсацией за все, что было перенесено Азербайджаном в последние 20 лет, может быть только ликвидация армянской государственности (не путать с геноцидом армянского народа!). Армянское государство, созданное в 1918 именно как зацепка за Южный Кавказ в целях создания на азербайджанских и турецких землях особого анклава, торгующего исламофобией и конфликтами в регионе с тем, кому на данный момент это будет выгодно. Армяне торговали дестабилизацией в Османской империи с царской Россией, успешно продавали это Антанте, потом большевикам (уже с Турцией и Азербайджаном), в последнее время пытались предлагать это кому придется - Ирану, Америке, ЕС, той же России. В 1920 году Севрский международный трибунал уже занимался вопросом геноцида армян и под судом была сама Турция. И трибунал, являющийся прототипом будущих в Нюрнберге и Гааге, пришел к выводу, что геноцида не было. Концепция армянского геноцида в 1943 была взята на вооружение сионистами, которые трансформировали ее в миф о Холокосте». Оставлю лай бешеного шакала без комментариев. Замечу только, что Севрского международного трибунала не существовало в природе. Но что такое маленькая ложь для Гейдара Чингизханыча! А теперь предлагаю понаблюдать за рецептами уничтожения Армении от «исламского гуманиста». Все как всегда, просто и по-тюркски – чужими руками: «Вопрос надо решать стратегически с двух концов. Надо выводить Карабах на уровень проблемы всего исламского мира по образцу Палестины - а для этого следует начать программу последовательного дистанцирования от Израиля. Это один стратегический фланг. Другой фланг - это развитие темы Конфедерации большого Кавказа (без уточнения ее будущих границ, но с исключением любых территориальных претензий в адрес Ирана и Турции). Конфедерация большого Кавказа как новый элемент исламского политического пространства в будущем послекризисном мире - таков путь к радикальному решению прежде всего армянского вопроса в данном регионе, без которого нельзя решить и карабахский вопрос. Если бы вопрос был поставлен в том ракурсе, что представители армянской церкви посягнули на земли азербайджанцев-мусульман, то поверьте, дело приняло бы иной оборот». Думайте, соотечественники, размышляйте. А я тем временем поведаю вам историю, о которой мало кто знает. Вы не поверите, но в самом конце 90-х «исламский философ» изволил бывать… в «сепаратистской» НКР. Несмотря на сопли своих апшеронских братьев, как положено, въезжал в республику через Армению, оплатил визу, получил в свой документ из широких штанин штамп, за который в Баку вносят в черные списки и объявляют персонами нон-грата... Здравствуй, свободный и независимый Арцах! Гейдара отвезли в село его предков – Абдал. Ранее это село вместе с соседним Гюлаблу входило в состав Агдамского района Азербайджанской ССР, клином врезаясь в территорию бывшей НКАО. Между тем, оба села были выведены из состава армянского Карабаха волевым решением азербайджанских партийных властей в 30-е годы прошлого века. О чем и было рассказано Джемалю. «Вот о таких ошибках я и говорю», - отвечал он. В самом Абдале Гейдар, рыдая, благодарил армян за то, что жители села его предков смогли в целости и сохранности покинуть места боевых действий. «Преступная политика руководства Азербайджана привела к этим печальным последствиям», - возмущался Джемаль... Как вы понимаете, ноги «философа» в Арцахе больше не будет. А нашим соотечественникам в России хотелось бы посоветовать обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации и органы Федеральной Службы Безопасности на предмет соответствия российской Конституции и действующему законодательству, помимо приведенных в данной статье, следующих материалов, содержащих откровенную антироссийскую и религиозно-экстремистскую пропаганду*: http://www.i-r-p.ru/page/stream-document/index-24278.html http://www.kavkazmonitor.com/2008/06/23/52143.shtml http://www.kavkazmonitor.com/2008/12/10/52563.shtml Последствия терракта в Назрани *Героизация Саида Бурятского здесь налицо. Сам же Бурятский, если кто не в курсе - является организатором террористического акта в Назрани 17 августа 2009 г., сравнявшего с землей здание местного РУВД и приведшего к гибели двадцати и ранению свыше двухсот человек.

-

На командном чемпионате Европы по шахматам в Нови Саде армянская сборная победила закавказских турок - 2,5:1,5. Молодец Габриел Саргсян, победивший Гусейнова. Наши девушки еще более убедительно взяли верх над румынками: 3.5:0.5. А женская сборная Азербайджана с горя всухую проиграла российской сборной - 0:4.

-

Сергей Галоян Тот самый Сво Раф Многие даже не были знакомы с Зюфельдом, а все его общение с соседями по лестничной клетке ограничивалось коротким приветственным кивком. Николаю Абрамовичу Зюфельду, одному из корейко советских времен, даже в голову не могло прийти, что на него «навел» работавший прямо напротив его ювелирной мастерской сапожник Анвар Зинафутдинов по кличке «Ферганский ястреб» - после семи лет отсидки в тюрьмах и лагерях он всего год назад, в 1971-м, перебрался в Ташкент. Именно Анвар обнаружил в Ташкенте Зюфельда, одного из подпольных советских миллионеров, и сообщил об этом Сво Рафу, с которым подружился еще в тюрьме. Последний решил «избавить» Зюфельда от излишней головной боли - из чисто гуманных соображений: ведь подпольные миллионеры плохо спят по ночам, страдают манией преследования, теряют веру в друзей и родственников... А ведь это может создать определенные препятствия на светлом пути строительства коммунизма. И вот, чтобы все в стране было гладко и нормально, а коммунизм строился быстро и эффективно, Рафаэл Багдасарян решил помочь если не всей стране, то хотя бы городу Ташкенту. Единственно ради этого был положен глаз на ювелира Николая Зюфельда. …Через полчаса в квартире ювелира в качестве понятых присутствовали уже и трое соседей. Подполковник и младший лейтенант составляли протокол. Драгоценные камешки, ювелирные изделия, деньги... Уж кто-кто, а сам Николай Абрамович прекрасно знал, что его состояние тянет как минимум на 800 тысяч рублей - почти миллион! Все было описано, учтено, внесено в протокол. Понятые, Зюфельд, подполковник госбезопасности и младший лейтенант милиции поставили под ним свои подписи, после чего подполковник-здоровяк сказал: - Гражданин Зюфельд, завтра ровно в 11:00 вы обязаны явиться в 261-й кабинет Комитета государственной безопасности Узбекистана! Я буду ждать вас там. Уверен, что вы явитесь вовремя. Для вас будет выписан пропуск. Все конфискованное - драгоценные камни, золотые изделия, деньги - было упаковано в холщовый мешок, запечатано сургучной печатью. Один экземпляр акта о проведении обыска был вручен Зюфельду. …Ровно в 11:00 следующего дня Николай Зюфельд был в приемной Комитета госбезопасности Узбекистана. Однако дежурный офицер не нашел никакого пропуска на имя Зюфельда. Все это показалось офицеру подозрительным: что-то тут было не так. Он позвонил заместителю начальника 4-го управления подполковнику Геннадию Ильину, объяснил ситуацию, рассказал о своих сомнениях. Через несколько минут ювелир был препровожден в кабинет замначальника управления. Однако Зюфельд отказался признать в нем подполковника Ильина: небольшого роста, щупленький, с поредевшими седыми волосами подполковник ничем не напоминал явившегося к нему накануне с визитом красавца-здоровяка... После обстоятельной беседы с Зюфельдом подполковник Ильин распорядился проверить всех подозрительных лиц. Была даже послана телеграмма в Москву, в КГБ СССР. Но раскрыть это дерзкое и мастерски осуществленное ограбление тогда так и не удалось. Рафаэл Багдасарян действовал безошибочно, практически не оставив следов. И все-таки год спустя, в 1973-м, он был арестован. Его подельник Алексей Сурков по кличке «Сурок», представившийся Зюфельду младшим лейтенантом милиции Анатолием Евсеном, был арестован в Тбилиси. В камере, не выдержав «ломки» (он уже не мог обходиться без наркотиков), Сурков сломался и рассказал в милиции все. Суд, назначенный на май 1973-го в Ташкенте, перенесли в Андижан: как раз в это время столицу Узбекистана посетил 1-й секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Автор опубликованной в «Правде» статьи не пожалел черной краски, описывая Рафаэла Багдасаряна. Но при всем том он не смог скрыть своего изумления: «Такое в нашей стране просто невозможно было представить!». Он помогал своим соотечественникам Проживающий ныне в США Левон Согомонян, посетив в 2006-м Армению, пожелал встретиться со мной. Он прочитал мою книгу «Таинственный Сво Раф» и загорелся желанием приобрести ее. Я, конечно, подарил ему экземпляр. В его квартире в ереванском квартале Киликия мы долго беседовали о Рафаэле Багдасаряне. Сам Левон Согомонян в 2001-м издал в Лос-Анджелесе 4-й том своих «Ереванских миниатюр», в котором рассказал о своей многолетней дружбе с Рафаэлом Багдасаряном. Эта дружба, начавшаяся еще в детские годы, выдержала все испытания времени. Во все трудные для Багдасаряна времена Левон был или рядом с ним, или же оказывал ему огромную поддержку. Мне особенно запомнилась одна из историй Левона Согомоняна, и я привожу ее так, как он рассказал ее сам. Историю эту я считаю достоверной, ибо многие другие люди засвидетельствовали ее правдивость. «…Это было в июне 1990-го. После 15-летнего отсутствия я решил побывать на родине. Будучи в Соединенных Штатах, я был в курсе деятельности Сво и знал, что он часто бывает в Москве. Как только я прибыл в Москву, Сво навестил меня в компании с одним из бакинских воров. Когда Сво представил нас, я хмуро глянул на него. Азербайджанец, по выражению моего лица поняв, в чем дело, ответил вместо него: - Лева, я многим армянам помог в Баку, я не такой, как ты думаешь. Потом он назвал имена армян, которым он помог, дал убежище в своем доме, а потом вывез из Баку. Я в общем-то поверил ему. После недолгой беседы они пригласили меня пообедать - в деревянном ресторанчике позади магазина «Армения» они заранее заказали столик. Там я встретился с некоторыми своими старыми друзьями, в том числе с Гуго (Гогой) из ереванского «Боши майла». Впоследствии он был убит в Москве неизвестными лицами. Пожив больше месяца в Москве, я отправился в Ереван, где пробыл до ноября, после чего снова вернулся в Москву. Там я устроился у одного из своих друзей - квартира его находилась в самом центре Москвы. В этом же доме, в соседнем подъезде, располагался какой-то банк, который, по дошедшим до меня сведениям, принадлежал Раисе Горбачевой. Люди, с утра до вечера посещавшие этот банк, были сплошь мусульмане. Банк занимал не только весь первый этаж здания, но и добрую половину двора. Каждый день во двор заезжали огромные грузовики, а наутро уезжали. Это нам показалось подозрительным. Мы обратили особое внимание на то, что даже в самые сильные морозы в закрытых брезентом кузовах этих машин находились люди - азербайджанцы, и решили, что, наверное, эти машины возят особо ценные грузы - иначе зачем оставлять в них сторожей морозными ночами? Я попросил наших ребят помочь мне выяснить, что это за груз. Мы установили ночное дежурство, поручив наблюдателям подмечать любые мелочи и докладывать обо всем. Нам удалось выяснить, что с Тульского оружейного завода в Москву привозят оружие, ночью во дворе банка это оружие перегружают в азербайджанские машины и наутро отправляют в Азербайджан. Когда все это выяснилось, мы решили завладеть этим оружием - в то время оно было необходимо Арцаху как воздух. План был таков: как только оружие перегрузят, наши вооруженные ребята окружат азербайджанцев, свяжут по рукам и ногам, заткнут им кляпами рты, а оружие перегрузят уже в нашу машину. Пленных азербайджанцев решено было увезти на одну из подмосковных дач и держать их там до тех пор, пока оружие благополучно не прибудет на место. На наше счастье, в назначенный день был сильный туман. Это помогло нашим ребятам подобраться совсем близко. Когда азербайджанцы перегрузили оружие в два своих грузовика и начали закрывать кузова брезентом, наши ребята, выскочив из укрытия, быстро и бесшумно обезвредили их, втолкали в стоявшую наготове машину, а грузовики с оружием, в каждом из которых было по два вооруженных парня, двинулись в назначенное Сво место. Благодаря четким действиям парней эту довольно сложную операцию удалось провести быстро и четко. Транспортировку оружия в Армению Сво взял на себя - это было уже дело техники, и он справился с ним безупречно. Сегодня, когда я мысленно возвращаюсь к тем дням, вспоминаю те события, Москву тех времен и возможности Сво, который организовал один армянский и два русских отряда, с любых операций возвращавшиеся с победой (лишь очень немногие знают, какие ответственные поручения они выполняли), мне становится радостно и приятно от того, что и Сво принимал участие в героической арцахской борьбе. Да он и не мог иначе...». Но это была не единственная помощь Сво Рафа родине и Арцаху. Рафаэл Багдасарян умудрялся прорывать блокаду Армении (разумеется, с помощью людей своего круга) и доставлять продукты и одежду защитникам Армении и Арцаха. Более того, по словам Левона Согомоняна, Рафаэл Багдасарян через своего помощника, азербайджанца Фикрета Магерамова, передал для армянских бойцов-ополченцев 14 миллионов рублей. Но это уже другая история...

-

Статья старая, но ведь в тему: ----------------------------------- Памятник великому персидскому поэту в Петербурге 9 июня 2002 года в Санкт-Петербурге, на Каменноостровском проспекте был торжественно открыт памятник великому персидскому поэту XII века Низами. Низами жил и творил в основном в северной части Нагорного Карабаха, в древнем карабахском городе Гандзак, или Гянджа, как его называли в Персии. В знаменитой Малой энциклопедии Брокгауза и Эфрона сказано: «Низами - один из семи знаменитых персидских поэтов. Виднейший представитель ирано-таджикской поэзии, курд по национальности, Низами из Гандзака был большим знатоком арабского языка, но писал исключительно на персидском. Стихотворная форма традиционная - рубаи, касыды, газели, мисра, двустишия-бейты». Живя в Армении, в провинции Арцах, великий персидский поэт, естественно, отобразил в своем творчестве и армянские типажи, характерные черты армянской жизни. Поэтический образ армянки Ширин, имевший широкое хождение в поэзии стран Среднего Востока, характерен и для творчества Низами. Впрочем, великий поэт упоминал об армянах достаточно часто. И всегда с особой любовью воспевая персидско-армянскую дружбу. К сожалению, в период советского тоталитаризма были предприняты активные попытки «изъять» великого поэта из ирано-таджикского культурного ареала. В этих целях в середине 1940-х годов бессмертные творения Низами были срочно переведены на один из диалектов турецкого языка, на котором говорила часть населения советского Кавказа, а затем сам поэт был торжественно объявлен принадлежащим культурному наследию этого самого населения. Соответственным образом были внесены коррективы в издававшиеся в СССР энциклопедии и словари. Но заменить, к примеру, в томике произведений Низами в Библиотеке Всемирной литературы, издававшейся в СССР, фразу «переводе фарси» не хватило наглости даже у самых отъявленных фальсификаторов. Впрочем, фальсификации коснулись практически лишь территории бывшего Советского Союза, где население и «новая интеллигенция» были одурманены пропагандой, а вся богатейшая культура кавказско-иранской ойкумены подменена вытащенным из пронафталиненного архива охранки понятием «лицо кавказской национальности». Во всем мире специалистам и просто интеллигентным людям известно, что Низами из Гандзака является великим персидским поэтом. Несомненно, открытие памятника Низами в северной столице великой России (в Москве памятник Низами уже есть) явилось важным событием в культурной жизни не только России и Ирана, но и всего просвещенного мира. Примечательно, что в открытии памятника наряду с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным участвовал и лидер одной из экс-советских республик - бывшей Азербайджанской ССР Гейдар Алиев. Напомним, что эта ныне не существующая уже советская республика, созданная из бывших армянских и ряда иных провинций Персидской империи, была провозглашена сначала турецко-германскими оккупантами Закавказья, а затем и большевиками, которые в целях последующей подлой коммунистической экспансии в направлении Ирана присвоили этому новоявленному квазигосударственному образованию название соседней провинции Персии - Азербайджан. Думается, дань уважения великому персидскому поэту со стороны экс-коммунистического и нынешнего руководителя бывшей советской мусульманской республики г-на Алиева свидетельствует о том непререкаемом авторитете, какой имеет великая персидская культура не только у древних культур таких известных с глубокой древности стран, как Армения и Грузия, но и у молодых, еще не оперившихся «культур-мультур» некоторых бывших окраинных персидских провинций. Аль-Амаль ибн-Хамас Тарзан-заде, исконный персиянин

-