-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Аракс Пашаян АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПОВЕСТКЕ ИСЛАМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ Уже в начале 1990-ых годов Азербайджан взялся за активную международную пропаганду, в том числе в исламских кругах, стремясь решить Карабахский вопрос в свою пользу. В числе прочих аргументов Азербайджан стремился использовать идею исламской солидарности для получения содействия мусульманских государств, в частности, высшего политического органа исламского мира – Организации «Исламская конференция» (ОИК). В частности, при действенном вмешательстве Турции тема армяно-азербайджанского конфликта, начиная с 1992г. (после Стамбульской конференции) стала составляющей политической повестки ОИК, а Азербайджан вступил в эту международную религиозно-политическую структуру. Тема армяно-азербайджанского конфликта нашла место не только в саммитах глав государств ОИК и конференциях министров иностранных дел, но и в самых различных форматах организации. Исламская конференция, как правило, строго осуждала Армению как «агрессора», имеющего территориальные притязания к Азербайджану, и страну, уничтожающую культурные ценности и ресурсы Азербайджана, и требовала, чтобы Армения без оговорок вернула Нагорный Карабах, все «оккупированные» территории, выполнила все резолюции ООН, касающиеся проблемы. Исламская конференция назвала действия против азербайджанского населения на «оккупированных» территориях «преступлением против человечества» и призвала исламские государства и международное сообщество «использовать влиятельные политические и экономические рычаги для того, чтобы поставить конец армянской агрессии и насильственному захвату азербайджанских территорий», не предоставлять Армении военную силу и вооружение, либо используемую в этих целях транзитную территорию, чтобы Армения не имела возможности расширить конфликт. Примечательно, что Азербайджану всегда удается максимально использовать исламские форумы для собственной пропаганды и придания гласности Карабахскому вопросу. Азербайджан решил поднять вопрос армяно-азербайджанского конфликта даже в ходе состоявшейся в сентябре 2006г. в Баку встречи министров туризма ОИК. Только в течение последних двух месяцев имели место две важные встречи ОИК, на которых армяно-азербайджанская тема в очередной раз стала предметом обсуждений. Однако они не привнесли ничего нового в прежнюю позицию в отношении Армении, вместо этого продемонстрировали существующие реалии, еще раз подчеркнув, что Азербайджан продолжает ожидать содействия исламского мира в вопросе конфликта. Одной из встреч ОИК была состоявшаяся 21-22 апреля с.г. в Баку конференция руководителей правоохранительных органов исламских государств, посвященная борьбе с наднациональной организованной преступностью. Примечательно, что на конференции, говоря о преступлениях международного характера и терроризме, президент Азербайджана И. Алиев отметил, что его страна уже давно «страдает от агрессии соседней Армении, создавшей на оккупированных азербайджанских землях неконтролируемые территории, на которых процветают наркобизнес, незаконная продажа оружия, отмывание денег». По его мнению, «преступления, которые совершаются в этих районах, являются угрозой не только для Азербайджана, но и для всего региона», что обосновывает, в том числе с этой точки зрения, необходимость сотрудничества исламских государств не только на региональном, но и на международном уровне. На пресс-конференции, посвященной подведению итогов встречи в Баку, заместитель генерального секретаря ОИК по политическим вопросам Изгет Камал Муфти отметил, что если найдутся государства-члены ОИК, которые не пойдут навстречу решению ОИК не сотрудничать с официальным Ереваном, то организация окажет на них давление. Такое намерение, конечно же, не столь реально, если учесть, что после ряда встреч ОИК высокопоставленные чиновники Азербайджана заявили о том, что исламские государства отныне прекратят свои отношения с Арменией. Следующей встречей ОИК была прошедшая 23-25 мая с.г. в Дамаске 36-ая конференция министров иностранных дел, на которой была принята состоящая из 24 пунктов резолюция «Агрессия Республики Армения против Азербайджанской Республики», повторяющая предыдущие решения ОИК и ставящая акцент на неконструктивную позицию Армении в урегулировании вопроса. Однако президент Сирии Башар Аль-Асад, говоря в своем выступлении о проблемах, возникших у исламского мира, не обратился к теме армяно-азербайджанского конфликта. Примечательно, что в числе прочих исламских проблем армяно-азербайджанскую тему не затронул также генеральный секретарь ОИК Экмелуддин Ихсаноглу – сторонник азербайджанской пропаганды. Кстати, лидеры исламского мира не раз обходят Карабахский вопрос, и это свидетельствует о том, что вопрос «оккупированных» азербайджанских территорий не имеет широкого резонанса. Примечательно, что ОИК, периодически обращаясь к армяно-азербайджанскому конфликту, не выдвигала ни одной программы по его урегулированию и не предпринимала никаких конструктивных шагов, несмотря на то, что поддерживает идею урегулирования вопроса путем переговоров в рамках ОБСЕ. Непонятно почему, в вопросе урегулирования конфликта мирным путем в качестве единственной стороны, делающей уступки, рассматривается Армения, которая непременно должна уйти со всех «оккупированных» территорий. Кстати, Нагорный Карабах никогда не упоминается в качестве конфликтующей стороны, а его власти, сформированные в результате выборов, считаются «нелегитимными» и «преступными». Не вдаваясь в суть проблемы, страны-члены ОИК голосуют в пользу составленных Азербайджаном и его странами-единомышленниками проектов, подчеркивающих территориальную целостность Азербайджана, не учитывая того, насколько они способствуют урегулированию Карабахского вопроса. Можно сказать, что в случае с армяно-азербайджанским конфликтом высший политический орган исламского мира руководствуется исключительно принципом исламской солидарности. При подобном подходе, естественно, невозможно доверять ОИК как беспристрастной структуре, тогда как она, используя свой международный авторитет, могла каким-либо образом способствовать урегулированию вопроса. Наконец, исламские государства должны осознать, что между Палестинской проблемой и Карабахским вопросом, которые имеют большое значение для исламских государств, есть много общего и что оба они касаются принципа самоопределения наций. В то же время возникает вопрос: насколько неоспорим авторитет ОИК в исламском мире и насколько реально применение политических и экономических санкций со стороны ОИК в отношении к Армении. Следует отметить, что ОИК зачастую не удавалось и не удается добиться урегулирования исламских проблем, поскольку различны геополитические интересы и выгоды исламских государств. Неоспоримый факт, что у ОИК нет действенных механизмов и соответствующих ресурсов для выполнения своих решений, поэтому они зачастую остаются на бумаге. Кроме того, решения ОИК с правовой точки зрения не обязательны для государств-членов. Следует отметить, что решения ОИК по армяно-азербайджанскому конфликту в основном носят пропагандистский характер. Содействие исламского мира Азербайджану, в первую очередь, выражается тем обстоятельством, что когда в ООН ставятся на голосование резолюции по Нагорному Карабаху, касающиеся армяно-азербайджанского конфликта, они голосуют в пользу Азербайджана, ОИК оказывает Азербайджану материальную и моральную поддержку. По сравнению с другими исламскими государствами, сотрудничество Азербайджана с ОИК приняло беспрецедентно широкие масштабы. Почти каждый год в Баку проходят встречи ОИК различных форматов. Подобная активность – редкое явление для ОИК. Не случайно, что президент Азербайджана И. Алиев, как правило, подчеркивает содействие ОИК Азербайджану, что, по его словам, поможет его стране поднять на международной арене волнующие страну вопросы. Очевидно, что авторитет Азербайджана в исламском мире значительно возрос. Сегодня Армения имеет дружественные отношения со многими странами-членами ОИК, с которыми сотрудничает в различных сферах. Однако существуют также государства с радикальными позициями, как, например, Турция, Саудовская Аравия, Пакистан и Бангладеш, которые отказываются налаживать связи с Арменией, аргументируя это Карабахским конфликтом. Однако факт остается фактом: в пользу составленной в ОИК резолюции против Армении голосуют даже дружеские с Арменией страны, что, пожалуй, следует рассматривать в русле международной исламской солидарности. Следовательно, нужно усилить эффективность внешнеполитических усилий Армении, чтобы нейтрализовать азербайджанскую пропаганду в исламском мире.

-

Марина Григорян ДИАГНОЗ: БАРАНОЙЯ Евродепутатка Пашаева явно зарвалась и претендует на звание рекордсмена азерпропа То, что азербайджанская депутат-ханум Ганира Пашаева страдает полным отсутствием каких-либо понятий о честности и порядочности, известно давно. Вовсе не случайно она числится в первых рядах тех азербайджанских деятелей, которым доверяют распространять самые нелепые и абсурдные антиармянские измышления азерпропа. «Блеснула» ханумка и на последней сессии ПАСЕ, выступив с такими обвинениями в адрес Армении, что даже давно привыкшие к азербайджанскому маразму евродепутаты поразились. О том, что Пашаева наплела о Зории Балаяне и якобы написанной им книге, мы уже подробно сообщали, как и о том, что писатель намерен в судебном порядке защитить свою честь и достоинство. Но вот ее заявление о «сотнях азербайджанских пленных и заложниках», которые якобы содержатся в Армении, как и о недавно возвращенном «ребенке со следами пыток» осталось, к сожалению, незамеченным и неотвеченным. А зря, потому что Пашаева не просто несла сознательную ересь, но и оболгала и оклеветала страну, обвинив ее в жестоком и бесчеловечном отношении к военнопленным и заложникам и в нарушении международных гуманитарных норм. Ханумка не постеснялась даже предъявить фотографию какого-то ребенка, заявив, что, мол, это и есть недавно освобожденный «пленный». И ни один из присутствующих не потрудился задать завравшейся Пашаевой вопрос: о каких «сотнях военнопленных и заложников» идет речь, если военные действия закончились 15 лет назад? И о каком «пленном ребенке» может идти речь – если какой-то ребенок и попал в плен в годы войны, то, даже будучи оставлен в Армении, он давно должен был бы превратиться во взрослого мужчину? Мы связались с ереванской делегацией Международного Комитета Красного Креста и попросили ответить на один вопрос: был ли в последнее время случай возвращения (репатриации, согласно терминологии МККК) пленного ребенка Азербайджану? Ответ был четкий: Красный Крест не располагает какой-либо информацией о подобной репатриации. Ответ руководителя рабочей группы Госкомиссии РА по военнопленным, заложникам и без вести пропавшим Армена Каприеляна был более резким: «Я еще раз официально заявляю, что азербайджанских военнопленных и заложников в Армении нет, кроме тех двоих военнослужащих, о которых хорошо известно». По поводу «возвращенного ребенка» Каприелян даже не захотел говорить, вспомнив только случай двухлетней давности, когда 14-летний армянский подросток, к тому же психически больной, заблудился и попал на азербайджанскую сторону. «Вы бы видели, в каком состоянии его вернули спустя 3 месяца, как над ним издевались и как избивали...» Остается предположить, что гнуснейшие измышления Пашаевой – плод больного воображения ее хозяев из бакинских спецслужб - явно опираются на действующую в этой стране практику. Точно так же есть все основания подозревать, что омерзительный отрывок из некоей «книги», авторство которой она приписала Балаяну, также взят из какого-нибудь азербайджанского опуса. Примечательно, что в обоих случаях речь идет о детях: пашаевы явно стремятся давить на жалость евродепутатов и таким образом выставить Армению в еще более неприглядном свете. Кликушествуя о «сотнях военнопленных» и «миллионе» беженцев, лидеры воинствующего азерпропа не гнушаются самой мерзкой клеветой, отлично зная, что никто их в этом не уличит – во всяком случае в зале ПАСЕ. Вот и врут нагло и прут бесцеремонно ложь уже многие годы - практически на каждой сессии ассамблеи. Сработало и на этот раз – если бы клевета в адрес Зория Балаяна не была персонифицирована, она бы тоже явно осталась без ответа. Поэтому если с фарисействующей и страдающей «баранойей» Пашаевой все ясно, то нет пока ответа на вопрос: когда, наконец, армянские депутаты начнут давать адекватные ответы лгунам и клеветникам и заставят их тем самым заткнуться и прекратить распространять злобную и агрессивную ложь в адрес целого государства и отдельных его граждан? Может быть, вместо того чтобы обращаться к азербайджанским и турецким депутатам за помощью, а потом влезать в дешевые межпартийные разборки, члены делегации НС научатся, наконец, оперативно реагировать на ложь и защищать честь и достоинство страны, которую призваны представлять?

-

В связи со сложившейся в г. Марганце Днепропетровской области Украины ситуацией с 4 июля там находится атаман Международного армянского казачьего объединения (МАКО), казачий генерал Сергей Мадатян. Как он сообщил газете армян России «Еркрамас», в настоящее время в Марганце осталось лишь 5-6 армянских семей, находящихся под постоянной охраной вооруженных бойцов спецподразделения «Беркут». Все остальные семьи вывезены за пределы города, так как им угрожала реальная опасность погромов. С. Мадатян, прибывший в город по приглашению атамана Днепропетровской областной общественной организации «Казачье товарищество Днепропетровского края» (ДОГО «КТДК»), казачьего полковника Валерия Гридасова, встречался с жителями города и по итогам этих встреч сообщает, что люди возбуждены, так как среди армян были и такие, кто вел себя противозаконно, но пользовался попустительством со стороны местной милиции. Критической точкой стало убийство сержанта милиции Сергея Бондаренко, совершенное на бытовой почве жителем Марганца армянской национальности. С. Мадатян информирует, что ситуация в Марганце напоминала ситуацию в Сумгаите 1988 года. Армян избивали даже при их обращении в больницу за медицинской помощью. Попытки армян выехать из города не удавались, так как город был полностью блокирован подразделениями спецслужб. Армяне, боясь находиться у себя дома, были вынуждены прятаться в лесополосе. В итоге администрация области приняла решение эвакуировать армян за пределы города. По словам атамана В. Гридасова, после того как Самвел (бывший житель Севанского района Армении) нанес трем юношам тяжелые ножевые ранения и одному (офицеру милиции) смертельное, обстановка в Марганце стала ухудшаться. «Это было последней каплей, которая объединила местное население, и началось поголовное избиение лиц армянской национальности. Одновременно в интернете появились резкие выступления вообще против армян», - сообщил Гридасов. Сергей Мадатян в своем сообщении выразил удивление бездеятельностью армянской общины Днепропетровска, которая никак не отреагировала на бедственное положение соотечественников в Марганце и не оказала им никакой помощи. А по словам атамана В. Гридасова, возмутительно отсутствие помощи со стороны Посольства Армении в Украине. «На мой взгляд, работники Посольства Армении, в том числе и сам посол, должны были находиться в Марганце давно. Их отсутствие говорит мне, что им безразлична судьба армян в Марганце», - отметил атаман. С. Мадатян также сообщил, что в Днепропетровске состоится пресс-конференция казачьих атаманов, в которой примет участие и он. В ходе пресс-конференции будет сделано общее заявление и дано разъяснение по возникновению конфликтной ситуации и развитию событий. Затем Мадатян вернется в Марганец, где состоятся его встречи с прокурором города, начальником милиции, силовыми структурами. С. Мадатян с днепропетровскими атаманами также посетит пострадавших в больнице. От имени МАКО будет возложен венок на могиле погибшего офицера Сергея Бондаренко. Так же принято решение - памятник на могиле Бондаренко установить за счет казачества МАКО. Еркрамас

-

Марина Григорян «МЫ СКАЗАЛИ ВСЕ?» Послесловие ко второму раунду «инициативы послов» Состоявшаяся 4 июля поездка представителей интеллигенции Армении, Азербайджана и Нагорно-Карабахской Республики в три столицы, ставшая продолжением стартовавшей в 2007 году «инициативы послов», вызвала множество весьма существенных вопросов. Прежде всего, непонятна окружающая поездки атмосфера таинственности и секретности. Если речь идет о мирной инициативе представителей общественности, почему каждый раз общественность в Армении и НКР узнает о подобных шагах только постфактум, не принимая мало-мальски активного участия в их подготовке и выступая практически в роли статистов-исполнителей? Судя по появившимся в прессе сообщениям, в Азербайджане весьма довольны состоявшимся визитом в три столицы. Более того, практически не слышно критических голосов, которых два года назад было хоть отбавляй. Судя по тем же сообщениям, армянские участники находятся в некотором шоке - по крайней мере, те из них, кто счел необходимым высказаться. А судя по имеющейся у «ГА» информации из первых рук, члены армянской делегации вели себя в ходе визита аморфно, пассивно и неадекватно тем провокационным заявлениям, которыми, как обычно, не преминула обильно отметиться азербайджанская сторона. Отсюда два принципиальных вопроса: кто формировал состав делегации и постарался, чтобы в ней не оказалось людей, способных четко, однозначно и с позиции национальных интересов армянского народа изложить видение проблемы? И кто решил, что от Армении должно быть около 10 участников, а Нагорно-Карабахскую Республику должен представлять только один человек? Далее. Посол Бюльбюль-оглу неоднократно заявлял в ходе поездки, что визит не носит политического характера, а речь идет только о «создании доверия между народами». Что отнюдь не помешало Азербайджану сполна использовать и эту миротворческую акцию в собственных пропагандистских целях. Ибо подавляющее большинство заявлений членов азербайджанской группы носило исключительно политический характер. Тон этому задал сам Бюльбюль-оглу, заявив, что, дескать, для него «нет границы или линии соприкосновения между Азербайджаном и Карабахом». Подтекст, думается, абсолютно ясен всем, кроме, по-видимому, армянских участников, которые проигнорировали это, можно сказать, программное заявление посла. Забегая несколько вперед, отметим, что, в отличие от азербайджанского коллеги, прекрасно осознающего, что, как и с какой целью он делает и говорит, поведение Смбатяна, ограничившегося общими фразами в духе советской «дружбы народов», выглядело по меньшей мере непонятным и неадекватным. О том, какой именно смысл придавал Баку составу делегации и создаваемому вокруг поездки информационно-пропагандистскому фону, говорят не только последовавшие заявления, но и тот факт, что в состав делегации был включен «глава отдела культуры исполнительной власти Шушинского района» Захид Аббасов, которому была поручена роль рупора азерпропа в вопросе Шуши. Приведем несколько цитат из множества высказываний азербайджанских участников, которые не оставляют сомнений в том, что Азербайджан изначально рассматривал «инициативу послов» как исключительно политическую акцию и использовал ее именно в политических целях. Айдын Мирза-заде: «Визит армянской интеллигенции в Баку даст возможность Армении еще раз подумать о том, что они теряют, враждуя с Азербайджаном». Сиявуш Керимли: «Я убедился после встречи с лидером сепаратистов Бако Саакяном, что он недальновидный человек и вообще армяне не хотят познавать реальность. У меня создалось такое впечатление, что армяне думают не своей головой, а их кто-то подучивает». Он же: «Армяне, пока не поздно, пусть одумаются. В Азербайджане идет стремительное развитие и, как они сами выразились, Баку уже похож на Европу. Думаю, что и армяне уже начинают осознавать бесперспективность этой своей политики». Аббасов: «Шуши принадлежала Азербайджану и будет принадлежать Азербайджану. На встрече с президентом Армении тот и сам признал, что территориальная целостность Азербайджана неприкосновенна. Основным вопросом было возвращение людей, совместное проживание. Само собой, для этого должны быть выведены войска, решены другие вопросы». Вопрос: нужно ли было азербайджанцам ехать в Армению и НКР, чтобы выступить с обычными азерпроповскими заявлениями и насколько подобные высказывания служат созданию атмосферы доверия, о которой так пекутся Смбатян и Бюльбюль-оглу? Очевидно, что в Баку и не старались скрыть истинной цели визита. А вот какую цель ставили перед собой армянские участники, непонятно. Один из членов делегации РА, директор Музея С. Параджанова Завен Саркисян, сообщил, что «наша цель состояла в том, чтобы сблизить позиции. (...) Мы сказали свое, а они - свое. Каждый остался при своем мнении». Вопрос: можно ли говорить о сближении позиций в условиях, когда одна сторона агрессивно проталкивает свои интересы, прикрываясь «миротворческими» целями, а другая - то ли по-соседски, то ли дипломатически молчит, не умея или не желая высказать свою позицию? Вот мнение другой участницы от РА - Шушан Хатламаджян: «В ходе встречи в Баку, уже с президентом Ильхамом Алиевым, он несколько раз упоминал, что территориальную целостность Азербайджана признали многие. Но мы не посчитали правильным устраивать там митинги и говорить, что это не так». Митинги устраивать действительно не стоило, но вот четко, грамотно и веско высказать позицию общества и народа, который их послали представлять, было попросту необходимо. А нежелание «говорить, что это не так», привело в итоге к агрессивно-наступательному тону Баку и извиняюще-оправдательному - Еревана. Наконец, один из наиболее существенных моментов. Судя по сообщениям, на встрече в Ереване азербайджанцы подняли вопрос о разрешении посещать могилы родных в Арцахе. Вопрос: почему в Баку армянские делегаты не подняли аналогичной проблемы? Почему ни слова не было сказано об уничтожении армянских кладбищ в Баку? Почему в состав делегации не был включен ни один беженец из Баку, которому пришлось пройти сквозь ужасы бакинских погромов и который бы громко заявил о своих имущественных, правовых и моральных требованиях, как это сделал представитель «шушинской власти»? Почему в составе делегации не было ни одного геташенца, чардахлинца или шаумянца, который бы поставил вопрос о посещении родной земли, чтобы увидеть, в каком состоянии находится его родина? Почему армянская сторона не ставит вопроса посещения не только Геташена, Шаумяна и других оккупированных районов Арцаха, но и Нахиджевана - в частности, места уничтоженных хачкаров Старой Джуги и других многочисленных памятников армянской культуры? Отсюда риторический вопрос: могло ли быть иначе, если всем этим занимается такой аполитичный деятель, как Армен Смбатян, никогда не отличавшийся четко выраженной позицией по национальному вопросу, а также по вопросу Карабаха? Наконец, последнее. По свидетельству нашего источника, в Баку Алиев заявил, что между Арменией и Азербайджаном идут переговоры, но не по вопросу Нагорного Карабаха. «Вопрос Карабаха является внутренним делом Азербайджана», - сказал Алиев. И никто - мы бы очень хотели ошибаться - не удосужился спросить: о чем тогда переговариваются Армения и Азербайджан, если не о Карабахе? Буквально на следующий день Алиев дал интервью программе Российского телевидения «Вести», в которой вновь заявил: «Какой-то статус у Нагорного Карабаxа будет. На первом этапе сразу после подписания соглашения начнется вывод из пяти районов, в двух районах, которые наxодятся как бы между Нагорным Карабаxом и Арменией - Кельбаджарский и Лачинский, - полагается обеспечить вывод войск через пять лет после вступления в силу соглашения». И это та «основа», на которой предполагается строить «мосты доверия» между народами? Если кто-то в Ереване, Баку и Москве искренне верит в подобное, боюсь, они будут жестоко разочарованы. Миротворчество необходимо региону, но только не на основе откровенного попрания прав одной стороны и агрессивного неприятия каких-либо реалий другой. Миротворчество не может быть основано на приоритете силы и геополитических интересов, весьма прозрачно прикрытых маской «культурных проектов, налаживания диалога, восстановления института соседства» и прочей муры, которая в данных условиях звучит скорее как издевательство над элементарными правами армянского народа и может стать только основой для новой агрессии Азербайджана против Арцаха, но никак не мира и доверия между народами.

-

В Н. Новгороде группа армян напала на уроженцев Азербайджана и попыталась их похитить

-

Артак Вартанян ЕРКИР МОИМИ ГЛАЗАМИ ... Я проснулся на рассвете в карсской гостинице «Темел» и словно вновь очутился в мире снов и удивительных грез. Неужели я и впрямь ночевал в Карсе, в одной из гостиниц родного Карса, по прихоти жестокой судьбы с такой легкостью отчужденного от армянства?.. Накануне, пересекая грузино-турецкую границу, мы, как это ни удивительно, так и не почувствовали, что прибыли в другую страну. Наша группа, состоявшая из армян Диаспоры и Армении, по единодушному мнению, ехала на родину, в родной дом - хоть и плененный-отчужденный, но все-таки родной очаг. До Карса машина мчалась по бесконечным извилистым поворотам покрытого кое-где лесами исторического Тайка. На первой же остановке, где уже сильно чувствовалась близость Карса, я набрал горсть плодов с растущих вдоль обочин кустов карсского шиповника кораллового цвета. После завтрака бродим по старым кварталам Карса. Повсюду действительно бурное строительство, которое обрело размах в последние годы. Видимо, с целью изменить состав курдского населения города здесь расселяют иммигрировавших азербайджанцев. А очень похожие друг на друга кварталы новостроек поглощают последние образцы выстроенных армянами домов, и без того скудеющих день ото дня... Вот знаменитая несокрушимая крепость Карса (над ней флаг Ататюрка), откуда открывается знакомая по фотографиям начала прошлого века панорама города: старая мэрия, мост Вартана, церковь Аракелоц, которая внутри уже превращена в мечеть, а сейчас уже и снаружи исламизируется – вся в строительных лесах... Интересно, что сделают со статуями двенадцати апостолов, изваянных вокруг купола?.. Для кого из армян не является мечтой и грезой, тоской и раной Ани?.. Единственный раз я видел развалины Ани почти двадцать пять лет назад - с советской границы. Это был незабываемый весенний день, когда, пробравшись с помощью советских офицеров на нейтральную зону, я прямо-таки обомлел, увидев чудо - нашу тысячелетнюю столицу. Тогда гораздо больше было целых, сохранившихся церквей, и картина была неописуемо потрясающей... Сегодня я впервые вступаю на заветную землю прославленной столицы. Вот через дверь Аваг (Старшую дверь) входим внутрь полуразрушенных-полувосстановленных могучих стен постройки аж смбатовских времен: мы словно в средневековом европейском городе... Символический миг... Напротив нас граница сегодняшней Армении – противоположный берег Ахуряна, где ясно видны с грохотом работающие в каменоломне машины, даже вьющийся из них дым... Сотовые телефоны работают здесь точно так, как в Армении. Мне хочется позвонить сестре, сказать, что мы только что вошли в Ани, но страшное волнение не дает говорить... И поговорить удается то ли с шестой, то ли с седьмой попытки ... И на этот раз волнуется сестра... Опередив группу, я дохожу до церкви Тиграна Оненца на краю ущелья; турки называют этот разукрашенный фресками храм Нахшлы килиса (Узорная церковь). В полном одиночестве восхищаюсь чудесным строением, немного поблекшими красками сохранившихся наружных фресок и вдруг слышу за стенами турецкий говор. «Наверняка внутри группа азербайджанцев», - думаю я, вспомнив, что недавно точно такая же, как наша, газель, но с азербайджанским флагом остановилась у ворот... Я вхожу, и выясняется, что там находятся турецкие архитекторы, включенные в группу реставраторов этой церкви. Они вежливо отвечают на мое приветствие по-турецки, равнодушно оглядывают мою сорочку с надписью «Армения», приобретенную в Ереване специально для этого путешествия, и продолжают свою работу... Самым впечатляющим, однако, является Кафедральный собор. Это святилище, которому более тысячи лет, как будто вчера выстроено. Просто изумляешься, каким образом в такие далекие от современных строительных технологий времена нашим златоруким мастерам удавалось строить такие «тысячу лет подающие голос» прочные соборы. В таинственной тишине зажигаем свечи, привезенные из церкви Ахалкалака, потом я пытаюсь вспомнить «Вардананц шаракан» Шнорали, а Астхик подпевает мне. Астхик по профессии физик. Ровно 21 год назад с группой туристов мы ездили в Нахиджеван, а сегодня по удивительной случайности вместе оказались в Западной Армении. Астхик узнала меня еще во время первого завтрака в гостинице «Берлин» в Гюмри. Вначале я удивился: где мы познакомились с этой женщиной, так похожей на армянку из диаспоры? Но тут же выяснилось, что родилась она в Аштараке, по отцу – ванка, и едет посмотреть именно Ван-Васпуракан... Всю дорогу по возвращении из Ани и в последующие дни и месяцы меня не покидали сжимающие сердце образы разрушенного и полуразрушенного Ани – покосившийся храм Гагикашен, рассеченная надвое церковь Спасителя, пока еще целая церковь Святого Григора Абугамренц... Покидая древний город, я посылаю моей коллеге, с которой мы обычно поем, когда собираемся компанией, знаменитую песню на слова Ованеса Шираза «Увидеть Ани, потом умереть...», телефонное сообщение: «Увидел Ани, могу умереть...» Еще не опомнившись после Ани, мчимся в Игдир. Вот прочно прилепившийся к границе Армении Кохбасар, поселение Кохб, на территории которого виден один из двух знаменитых солерудников древней Армении, – с расположенными на косом склоне серо-зеленоватыми скважинами, а плодородное поле Сурмалу - словно близнец Араратской долины... Обеду в Игдире мешает Рамадан. Руководителю нашей группы Ашоту Согомоняну не советуют останавливаться в этих краях, и мы, так и не увидев Цолокерт, некогда бывший армянским, едем в Баязет. К востоку от города воскресает на горе знаменитый Баязет – историческая крепость Даройнк, немного ниже нее – прославленный дворец Исхак паши, в котором явно воплощены традиции армянской архитектуры... Солнце уже клонится к закату, когда мы добираемся до водопада Беркри. Восхищаясь водопадом, идем по качающемуся деревянному мосту в открытый ресторан на берегу ущелья. Зажаренная речная форель дополняет бурные впечатления дня, хотя самое впечатляющее еще впереди... В Беркри, который турки называют Мурадие, чувствуется близость Вана, и ощущение скорой встречи уже приятно сжимает наши сердца... Первая встреча с Ванским озером – на закате, у острова Лим. И именно в этот момент из кабины водителя вдруг громко слышится песня «Поеду в мою Киликию», исполняемая так задушевно, с такой жгучей тоской... Девушки плачут навзрыд... В гаснущих лучах заката озеро наряжается в сиреневые и фиолетовые тона, напротив Сипан – наша легендарная гора, вся доверху укутанная абрикосовыми лучами ванского солнца... Неужели это не сказка, неужели это райская страна Армения?.. Немного погодя мы в городе Ване, в нашей самой древней и самой славной столице. Боже мой, каким родным кажется мне этот впервые увиденный город... Так и хочется весь вечер бродить по улицам... С моими младшими друзьями, горше всех плакавшими по Вану, шагаем по его улицам и не можем насытиться. Нуне - из Гориса, Ануш – из Алаверди, обе - учительницы истории. Они приехали, чтобы своими глазами увидеть безмолвных свидетелей нашей истории и рассказать своим питомцам. Нуне замечает в Ване нечто необычное: по улицам города ходят под руку, почти в обнимку... множество парней. Оказывается, в Ване живут полмиллиона курдов и около двадцати тысяч «скрытого» омусульманенного армянского населения... Ах, эти ставшие «чужими» ассимилированные армяне... Мы замечаем их почти на каждом шагу... При виде их у меня возникает непонятное, необъяснимое, двойственное чувство... Никогда не подумал бы, что в глазах у встреченных на улице говорящих по-курдски или по-турецки людей я замечу какое-то непонятное близкое родство... Для их родителей и дедов единственной надеждой на спасение было принятие мусульманства. Но удалось ли врагу победить их, уничтожить стремление к свободе, национальную идентичность? Ответы на эти вопросы я частично получу через два дня - в старом квартале Муша... А в этот момент я покупаю для моих родных серебряные украшения в киоске на Хачпохане - главной улице Вана, очкастый рыжий хозяин которого - омусульманенный армянский ремесленник. Ван был для меня особенной мечтой. Может быть, потому, что самые мощные истоки истории нашего народа берут начало именно отсюда – из Тушпы-Тоспа, столицы царства Биайна-Вана? Может, по той причине, что прадед моей бабки с отцовской стороны переехал из Вана в село Хачик Вайоц Дзора, и я почти на четыре процента ванец?.. А может, это рассказы моих любимых учителей Маро и Айрика Мурадянов сделали Ван для меня таким родным и заветным?.. Я был занят этими мыслями, когда встретил в холле гостиницы руководителя группы – доцента кафедры туркологии факультета востоковедения Ереванского государственного университета Ашота Согомоняна, который просил у работника гостиницы карточку «Турксела» для зарядки мобильного телефона. - У нас только «Курдсел», - шутит сотрудник, курд по национальности с почти армянским именем Разми. Потом Ашот, ничего не объясняя, стремительно направляется к расположенному через улицу универмагу, увлекая меня за собой. Громадный зал на первом этаже битком набит самыми различными фруктами и овощами. Оказывается, сегодня день рождения Элен, и группа решила преподнести ей сюрприз в честь юбилея - роскошный десертный стол из фруктов и сластей Вана. И вскоре мы отмечаем на верхнем этаже гостиницы день рождения нашей юбилярши самыми прекрасными в мире фруктами - ванским виноградом, ванскими яблоками, инжиром, персиком, айвой, черносливом, другими сладостями Вана и привезенным с собой армянским коньяком. Самым потрясающим из ванских фруктов был золотисто-желтый сладкий виноград сорта «назели» - когда мы слегка приподнимали гроздь, тучные ягодки обрывались и сыпались... Утром я проснулся в отеле «Шагин» и снова удивился: я в Ване – это ли не чудо?.. И тут мне пришло в голову пошутить - войдя в буфет, обратиться ко всем на ванском диалекте: «Пари лус, ванецинер, техин кяни и?» («Доброе утро, ванцы, сколько сегодня стоит техин?»). «Техином» (желтым) ванцы называют золотой, каждое утро спрашивая друг у друга, каков курс валюты. Воодушевленный задуманной мною шуткой, сажусь в лифт. На следующем этаже входит 30-35-летний турок, не здоровается, даже смотрит на меня подчеркнуто недружелюбно и поднимается со мной на самый верхний этаж. «Явно азербайджанец», - убежден я. Потом мы одновременно входим в просторный зал буфета. Здесь на удивление пусто. Я просто забыл, что Ашот и Астхик рано утром уехали в находящееся неподалеку от города село Гомс – родину отца Астхик, которое сегодня носит не особенно благозвучное название Оджаклы. А остальные, видимо, запаздывают... Мнимый азербайджанец берет себе завтрак, краем глаза следит за мной и часто косится на дверь – видимо, он тоже ждет своих. Я сажусь за один из свободных столиков и от нечего делать записываю в блокнот вчерашние впечатления. Наконец приходит его товарищ. Они действительно приветствуют друг друга на хорошо знакомом мне с детства азербайджанском языке и начинают завтракать... Еще несколько минут я продолжаю свои записи, потом спускаюсь в номер, и запоздалую шутку про ванцев и золото удается осуществить только на следующий день. Сразу после завтрака наша машина берет курс на Варагаванк. Гора Вараг, которая похожа на двухпролетную арку, находится прямо напротив города Вана, на ее склоне издали виден зеленый островок – село Шушанц (сегодня – Едикилиса, «Семь церквей»), где некогда вздымались ввысь семь храмов Варага. Из семи церквей Варагаванка сегодня частично целы только Сурб Геворк и Сурб Аствацацин... Эти спасшиеся памятники-реликвии расположены вблизи дома Махмада - одного из жителей курдонаселенного села, и хозяева заботливо хранят и берегут святыни своих бывших соседей. - Я решил на будущий год отреставрировать купол, - говорит Махмад. Его жена, которая продает в притворе церкви связанные и сплетенные ею сувениры, скромно стоит рядом. Мы решили организовать небольшой сбор пожертвований, чтобы посодействовать охране и ремонту памятника. - Махмад, ты знаешь, что армяне и курды братья? - говорю ему на прощанье, произнося слово «брат» по-курдски - «брай». - Братья, я знаю, - отвечает он и протягивает мне руку. Крепко пожимаю руку нынешнего хранителя Варагаванка, потом машинально протягиваю руку стоявшей рядом с ним жене, слегка взволнованной нашей песней «Аравот лусо». Курдянка, словно пораженная молнией, отступает на несколько шагов, и я, мягко говоря, оказываюсь в очень неудобном положении. Как это я забыл, ведь это же Восток?.. Мы раздаем конфеты окружившим нас детям, число которых мгновенно удваивается. И тут я замечаю, что глаза их имеют какой-то интересный оттенок, то ли серо-сине-зеленоватый, то ли яркий болотный, а маленькие девчушки и мальчики так миловидны и стройны... Интересно, к какому курдскому племени принадлежали их предки и сливались ли с ними некогда армяне?.. Из Варагаванка несемся... к Ахтамару! Нет, и это не сон, это явь! Почти вся дорога проходит по берегам озера Ван. Краски озера... Сменяющие друг друга темно-синяя, светлая сине-зеленая, жгуче-яркая бирюзовая, искрящаяся морская зелень, чистейшая голубая, а местами прозрачно-молочная... Игра этих красок сопровождает нас всю дорогу и без конца твердит, что Ван – это не Севан или Капутан, Ван – наше боготворимое священное озеро, что здесь купалась Цовинар – мать богатырей и пила воду, лившуюся в озеро из пресного родника, что здесь останавливалась на ночлег Нар - наша богиня вод и дождей, а может, именно здесь родилась из белоснежной пены морской богиня любви Астхик... Уже показался остров Ахтамар, похожий на плавающую черепаху (Лим и Ктуц мы уже видели издали, а Артер – немного в глубине). Обрисовывается монастырь Ахтамар, недавно восстановленный на средства турецкого правительства. Мы все свободно умещаемся в моторной лодке, поначалу почему-то показавшейся нам очень маленькой, и плывем к острову. На противоположной стороне высится великолепный Артос – одна из знаменитых вершин Шатахских гор, а Арнос не виден, он в глубине: На горе Арнос посеян ячмень, ле-ле, ле-ле, ле-ле, джан, На горе Артос посеян ячмень, ле-ле, ле-ле, ле-ле, джан, Ячмень отдам за яблоко, ле-ле, ле-ле, ле-ле, джан, Яблоко пошлю моей любимой, ле-ле, ле-ле, ле-ле, джан... Артос такой симметричный и красивый – очень похож на трехугольную призму, положенную горизонтально. Элен снимает меня на фоне моей горы-тезки и просит спеть песню про Ахтамар, чтобы записать для живущих в Америке родных. Сразу вспоминаю песню паломников-шатахцев «Еду в Ахтамар», Элен самозабвенно снимает Артос на видеокамеру, а я взволнованно пою... Сижу в лодке, плыву в Ахтамар, Принесу жертву в твою честь, Уй, уй, уй-уй-уй, плыву в Ахтамар, Принесу жертву в твою честь... Монастырь Ахтамар, который находится у шеи «плавающей черепахи», уже перед глазами. Когда я вышел из лодки, мне показалось, что я нашел давно потерянного родного человека... И сам не понимая как, склоняюсь перед окаймляющей остров оградой из речного камня и, совсем забыв, где нахожусь, целую камни ограды... Восстановленный монастырь вблизи неописуем: я вижу собственными глазами знакомый по картинам и альбомам купол, колокольню, несметное множество барельефов и пока еще сохранившиеся фрески... Повсюду удивительная чистота, и заметна забота... Зажигая свечу, Астхик говорит: «Спой все ванские песни, какие знаешь...» Я, конечно, не отказываюсь, пою «Дле яман» и «Роза раскрылась», «Отец, отец» и «Ах, Васпуракан»... С потолка собора на молящихся словно нисходит какая-то светлая печаль... Потом происходит невероятное... Я никогда в жизни не ездил на море и вообще не умею плавать (и на Севане никогда не удавалось научиться плавать), и вдруг оказалось, что очень даже хорошо плаваю в Ванском озере... Ко мне присоединяются девочки и водитель Норайр, у которого уже есть большой опыт плавания в Ване. Правда, при заходе в воду я основательно грохнулся на скользких камнях, но соленая вода родного озера проявила заботу, приостановила падение, и я даже царапины, как это ни удивительно, не получил... На острове мы знакомимся с Невин Ришан - обаятельной художницей, приехавшей из Стамбула, курдянкой по национальности, но армянкой по бабушке. Невин говорит, что она приехала сюда только ради Ахтамара. Я внимательно слушаю ее беседу с Ашотом по-турецки и понимаю, что она из людей, близких к светлой памяти Гранту Динку. Невин хочет и со мной побеседовать, но моего знания турецкого явно недостаточно для разговора. На обратном пути останавливаемся в ближайшей к порту закусочной. У ее хозяина Ибрагима явно армянские корни, а трое сыновей словно родились в центре Еревана. В кабачке Абрама (с его согласия я так и называю его) сбывается одно из наших желаний, без которого путешествие было бы чуточку ущербным: здесь мы угощаемся знаменитыми ванскими печеным тарехом и жажиком. Рыба эта живет в полусоленых частях озера и не имеет специфически острого рыбного вкуса, а обладает каким-то мягким и пресным вкусом. Наша следующая остановка – Дверь Мгера. Это Агравакар возле предместья Вана. В вырытой на этих священных утесах двери клинописью Ванского царства запечатлены для вручения векам имена наших старых богов, количество обязательных жертвоприношений... Здесь заперт разочарованный несправедливостью мира Мгер Младший, который каждый год в ночь Вознесения и Вардавара, когда сходятся земля и небо, выезжает из пещеры на своем огненном скакуне, кружит в небе и, убедившись, что мир еще не изменился к лучшему, в отчаянии возвращается в свое жилище. Ванцы назвали эту пещеру Пустырь Зимзима, явственно напоминающее название пещеры Симсим, хорошо знакомой по восточным сказкам... Молодежному составу группы и Астхик удается добраться до «Двери желаний» – она на очень труднодоступной высоте. Ладонью правой руки они, на удивление глазеющему снизу курдскому «обществу», по очереди ударяют о камень у входа - для исполнения своих заветных желаний... Наконец добираемся до Ванской крепости. Вся крепость пронизана абрикосово-оранжевыми отблесками заходящего солнца. Через полуразрушенные ворота по извилистым тропкам взбираемся наверх и здесь вновь убеждаемся в том, насколько правы ванцы, когда говорят, что рай – это именно Ван... Багровеющее солнце Вана заходит за склоны Сипана, и вместе с ним серебристая луна поднимается над вершиной горы Вараг... Можно было только мечтать увидеть подобную картину... В низине – разрушенный кахакамедж Айгестан, а чуть поодаль протянулись Айгестан и Хачпохан со своими многоэтажками и уже горящими огнями... Пожилые участники группы вместе с Ашотом остались внизу, а для тех, кто поднимается в крепость, Ашот подрядил сопровождать двух парней-курдов. Они переговариваются с нами на английском языке, смешанном с турецким, с большой готовностью помогают нашим девушкам при подъеме и спуске. С воодушевлением рассказывают о могилах по соседству с крепостью, где покоятся останки могущественнейших царей Ванского царства... Ануш расспрашивает курдских парней по-английски: - Вы проходите в школе курдский язык? - Нет, - с подчеркнутым недовольством отвечают они, - только турецкий и английский... - Ничего, - успокаивает их Ануш, - придет время, когда вы все будете проходить и курдский... В расположенной у подножия крепости чайной встречаем живую эмблему Вана – ванскую кошку. Один глаз у нее бирюзовый, а другой – медовый... Вдруг хозяйская кошка бегом бросается ко мне и прижимается к ногам с ласковым мурлыканьем... - И как она догадалась, что я родился в Год Кота и немного ванец? - шучу я... Интересно, что в Турции ванскую кошку вовсе не называют «кошкой» (на тюркских языках – «пиши»). Возможно, потому, что умеет плавать, да и за другие качества ее отличили от обыкновенных кошек и назвали «ван кедиси», явно сохранив армянское слово «кату». Уезжая из Вана, я испытывал несказанную боль, словно покидал родной дом... Было раннее утро, мы в последний раз сфотографировались на Площади ванской кошки, расположенной в южной части города, рядом с бело-мраморными кошкой и котенком с разноцветными глазенками, и помчались вдоль южных районов озера. Слева были вершины Рштуника и Шатаха, а Артос, ставший нам таким родным, провожал нас горестным взглядом... В полдень мы уже были в Битлисе (армянском Багеше). Очень своеобразный город Битлис: на самом верху крутого ущелья - старинная городская крепость, а у подножия ограды громоздятся друг на друга дома, построенные жившими когда-то в Битлисе армянами... В город Муш мы добрались после полудня. Все утро мы мчались по бескрайней Мушской долине... Я опять тайком прослезился, вспомнив строки Мшо Горани: Там, в Мушской долине, пятьсот сел, говорят, Вода Меграгета исцеляет всех больных, Яре-ха, яре-ло, ярим Герани, Яре-ха, яре-ло, ярим Горани. Там, в Мушской долине, тысяча студеных родников, говорят, Вкусней их воды нет воды нигде... Яре-ха, яре-ло, ярим Горани, Яре-ха, яре-ло, ярим Горани. Муш раскинулся на невообразимо красивом склоне у подножия горы Сим. Воздух тих, чист и приятен. Символ города – тюльпан, как в Ване – ванский кот. Гостиница «Гексер» ("Небесная") самая уютная из всех гостиниц за время путешествия. На улицах Муша так много белокожих, светловолосых людей, похожих на армян, что мы от удивления просто каменеем. По неофициальным данным, почти половина населения этого некогда армянского города с армянским духом – омусульманенные армяне или курды армянского происхождения... Есть и считающие себя армянами «скрытые» христиане – их три тысячи. Говорят, долина Тарона так плотно была заселена армянами, что некоторой их части иногда удавалось избежать выселения и погромов и уцелеть. Ценой их спасения было принятие ислама, а потом - курдского облика... Более того, известно, что с местными курдами заза, которые держатся обособленно от курдской общины и имеют собственный язык и традиции, сливались многочисленные армяне княжеского и царского рода, и не только в далеком прошлом. В дни всенародного бедствия в начале ХХ века у них скрывались десятки тысяч армян. Спустя несколько месяцев я увижу в доме моего друга в Ереване видеозапись, на которой вместе с Национальным симфоническим оркестром Австрии выступает композитор, музыкант и певец Микаел Аслан - армянин, родившийся в предместье Озат Дерсима, выросший среди заза, и вспомню берлинские концерты Комитаса... Ближе к закату мы отправились в старый квартал Муша, где армянские дома сохранились почти такими же, какими были сто лет назад. Как только машина притормозила у церкви Богоматери, почти полностью разрушенной, собралась целая толпа детей и взрослых. Кое у кого из детей в руках были кресты, изготовленные из веток ивы. Я подошел к одному из них и, указывая на крест, спросил по-турецки: - Что это? - Хач... - ответил он. Вот это да, значит, и после принятия мусульманства армяне сохранили в быту культ креста... Двигаясь из армянского квартала в сторону ручья, доходим до того места, где некогда стояла церковь Сурб Марине. Немного поодаль - маленькое здание школы, где когда-то учились многие из наших легендарных гайдуков, и среди них герой эпопеи Хачика Даштенца «Зов пахарей» Махлуто (Зоравар Смбат)... На противоположном склоне горы - следы старого кладбища Муша, где еще видны сдвинутые могильные камни... Господи, сохранилась ли среди этих могильных памятников надгробная плита Геворка Чауша? Едва ли... Я был занят этими печальными мыслями, когда к нам подошла пожилая женщина в белом головном платке. В зеленоватых глазах были слезы. Она была из рода тех принявших ислам армян Муша, которые непостижимым образом хотят общаться со своими соотечественниками, не зная ни слова по-армянски... Ее звали Парихан. Чуть погодя к нам подошел и внук Парихан – такой похожий на армянского мальчика юноша, мы сфотографировались с ними... Когда мы добрались до Сулухского моста, находящегося неподалеку от Евфрата-Муша, уже темнело. В полутьме прямо на мосту вместе с Шаке и Ованесом, супругами из Австралии, вспомнили скорбную песню Геворка Чауша: В тысяча девятьсот седьмом году, Чудесного мая двадцать седьмого, День памяти гибели Геворка неутомимого, Отважного льва-храбреца фидаинов... Чуть поодаль видны тростники. Может быть, именно там - какое совпадение! – ровно сто лет тому назад смертельно раненный Геворк попросил товарищей оставить его и продолжать борьбу во имя родины: Последний привет мой - народу армянскому, Последний поцелуй мой – храбрецу Андранику, Положите меня здесь, укройте травой, Идите, друзья, идите с миром... Ужин был организован в одном из самых респектабельных ресторанов Муша, а в соседнем зале обедал не кто иной, как сам мэр Муша со своей свитой. - Кстати, многие ключевые должности здесь занимают лица армянского происхождения, а этот бесподобный хлеб испечен в пекарне местного армянина, - объявил Ашот. Действительно, впечатление от мушского хлеба превзошло все наши прежние представления о хлебе. Аромат и вкус свежеиспеченного хлеба, внешне напоминавшего нечто среднее между армянским матнакашем и грузинским пури, был неописуем. Вот вам и хлеб, испеченный армянином в городе Муше из пшеницы Мушской долины... После ужина меня ждал сюрприз. К Ашоту подошел усатый человек с характерной для сасунца внешностью, поговорил с Ашотом, потом, глядя на меня, подошел и, как старый друг, обнял и назвал свое имя – Гайк. Я понял, что именно он – тот самый знаменитый мушский пекарь, о котором мне рассказывал в Ереване один из моих друзей-сасунцев. Гайк-Гайраттин - омусульманенный родственник моего друга. У его спутника, тоже родственника, были медовые глаза и довольно смуглое лицо, а звали его Сероб-Гайраттин. «Деду нашему было лет пять или шесть, когда курды спасли его от резни,.. - расскажет потом Сероб. – Деда звали Сепо, бабушку – Нубар...» От отуреченных армян я потом узнал, что в Муше до сих пор хранят личный пистолет Ахпюр-Сероба и владельцы желают передать его Музею истории Армении. В Муше я приобрел несколько лазерных дисков с курдской музыкой, нашел, наконец, и песни Швана Парвара, в том числе и знаменитый народный роман «Замбилфрош» - о любви продавца корзин и княгини, варианты которого когда-то были известны и среди армян Тарона. В первое же раннее утро пробуждения в Муше после легкого завтрака спешим на юг - в монастырь Мшо Аракелоц, или Таргманчац - легендарную святую обитель, которую основал сам Григорий Просветитель и которая в средние века стала одним из самых значительных центров армянской культуры и письменности. Здесь вожди армянской национально-освободительной борьбы Геворк Чауш и Андраник Зоравар со своим малочисленным отрядом патриотов почти целый месяц сражались, осажденные, против регулярной османской армии... Из Мушской долины поднимаемся в село Араг, с которым соседствует знаменитый Бердак, а по ту сторону противоположных гор должны находиться знаменитые Шеник, Семал, Гелиегузан. Машина с «пожилыми» остается у подножия, возле табачного поля, а мы поднимаемся по склону к монастырю. Нас любезно сопровождает Сероб-Гайраттин. При подъеме вдруг вспоминаю, что монастырь Аракелоц назывался также монастырь Тиринкатар. Вот тебе раз, значит, мы поднимаемся по склону горы Тиринкатар, или Цирнкатар... Снова сон наяву... Значит, немного погодя мы увидим Маратук, а напротив - Сасунские горы... На территории монастыря, увы, многое не сохранилось... Уцелела лишь маленькая колокольня да алтарь главной церкви... От девяти ажурных хачкаров, сохранявшихся до середины прошлого века, не осталось и следа... Я заметил лишь обломок белого хачкара, вонзившийся в бордюр одного из двух студеных родников... Эта деталь долгие месяцы будет будоражить мою память, особенно когда мой друг историк напомнит, что на территории монастыря некогда покоились останки отца армянской истории Мовсеса Хоренаци, Павстоса Бюзанда, Давида Анахта и многих других великих представителей нашей культуры и письменности... У монастырского родника я вспомнил моего старшего товарища по этнографическому ансамблю «Акунк» – сасунца Саркиса Багдасаряна, его бесподобный голос и проникнутые ностальгией песни... Я набрал бутылку студеной воды для Саркиса и в этот момент заметил царившую над вершинами рвущихся к небу гор Сасуна... вершину Маратука, нашей горы, где, по преданию, обитали боги. Под обшарпанными стенами полуразрушенного монастыря, защищенные от ветра, мы зажгли свечу и воскурили ладан - в память наших гайдуков, погибших за свободу родины, спели несколько духовных песен и гимн Армении... Спускаясь, мы набрали на склоне Цирнкатара боярышника - обыкновенного, оранжеватого, и желто-зеленого, цвета айвы... А наверху, на берегу ручья, образовавшегося от слияния двух монастырских родников, мы сфотографировались в обнимку с громадными черепахами, которые были намного крупнее обычных. И еще всю дорогу мы собирали золотистые и серебристые камни с благородным блеском, которые для наших соотечественников с мушскими и сасунскими корнями были самыми заветными памятными дарами. Следующий день навсегда останется в моей памяти как день Святого Карапета. По дороге в Эрзрум (армянский Карин) проезжаем остальную часть Мушской долины, и перед нами является во всем величии знаменитая гора Карке, на которой высится знакомый по множеству песен и легенд и такой родной монастырь Сурб Карапет. Святой Карапет – высоко-высоко, И дороги к нему круты и извилисты, Много паломников идут к нему, Всех он наделяет счастьем, Султан Муша – Святой Карапет... Поднимаясь по серпантину лесистых склонов Карке, по правую руку видим обильно струящийся родник. Сразу «узнаю» - родник Сероба, здесь часто ночевал и отдыхал после боев великий гайдук... Святой Карапет – всемогущий монастырь, Крест золотой, камень зеленый, Найдется ли тот, кто не знал бы его, Девятиокий Сурб Карапет, Султан Муша – Святой Карапет... Расположение Карке таково, что с удивительной властной величавостью господствует он над Мушской долиной и над всей страной Тарон. Добираемся до верхних склонов горы - и мы на подступах к населенному курдами селу. Но что это?.. Кладка стен некоторых домов местами из гладкотесаного камня, в стены вставлены хачкары, кое-где целые, кое-где обломки... От некогда великолепного храма остались лишь жалкие руины... От алтаря уцелел лишь один фрагмент... Почти все село собралось вокруг нас. У руин некогда могучего собора подавленно и немного смущенно читаем «Отче наш», зажигаем последние свечки, пьем воду из родника Сурб Карапета... Находящийся возле монастыря родник носил имя Просветителя, когда-то его построил армянский царь Трдат Великий. В его каменном бассейне крещено великое множество армян. Сурб Карапет, который назывался также Глакаванк, или Девятиокий монастырь, был одним из знаменитых центров армянской письменности, считался одним из самых чудодейственных святых мест - исцелял болезни, исполнял самые заветные желания паломников, наделял талантом и другими дарами... Босоногий, со свечами в руках, Я дошел до вод реки Мурад, Исполни мечту мою, тогда я вернусь, Исполняющий мечты Сурб Карапет, Султан Муша – Святой Карапет... Возвращаемся в молчании, лишь тикин Шаке тихонько, почти про себя, напевает: Возле монастыря Святого Карапета Был чудный родник, Кто испил бы глоток воды, Остудил бы свое сердечко... Все мы, конечно, испили священной воды, но сердца наши едва ли могли остудиться после всего увиденного... Я очнулся от тяжелых дум на подступах к провинции Высокий Айк исторической Армении, или страны Карин... Мысленно переношусь в те кошмарные дни весны 1915 года... Здесь, в своей колыбели, депортировался и уничтожался тысячелетиями живший на своей земле древний народ - носитель многотысячелетней цивилизации... Как же было организовано и осуществлено на таком огромном пространстве это уникальное в своем роде ужасающее злодеяние?.. В городе Карине армянского духа, к сожалению, совсем не чувствовалось. Теперь это чужой, восточный город, хаос в котором усугублялся закрытыми в дневные часы по случаю религиозного праздника магазинами и исступленными причитаниями и воплями муэдзинов. Население Карина в равной степени состоит из курдов и турок, и это чувствовалось даже на улицах... В древней части города мы зашли лишь в Каринскую крепость, где на церкви, построенной в духе армянской национальной архитектуры, увидели абсурдную надпись: «Мечеть-церковь»... Наша встреча с Карином фактически носила мимолетный характер, и вскоре, проехав по горам и плоскогорьям, по полям и ущельям Высокого Айка, мы вернулись в Карс. Самым достопримечательным в пути был семипролетный Пастуший мост на Басенской равнине, сооруженный в месте слияния рек Аракс и Мурц. У моста я сразу вспомнил старейшину армянской журналистики и моего лучшего друга Марго Гукасян: ее родители были из этих краев. В Ереване я подарю ей подобранный на берегу Аракса речной камешек и фото Пастушьего моста крупным планом... Добравшись вечером в уже знакомый Карс, останавливаемся в доме для гостей Кавказского университета – в одном из новых предместий города. После ужина Ашот знакомит меня с одним из азербайджанских преподавателей университета, сказав, что я его соотечественник. - Ашот, с каких это пор ты считаешь Нахиджеван Азербайджаном? – шучу я. Изет родом из Закатал, командирован в Карс бакинским университетом и преподает здесь русский язык. Пока он выражал недовольство созданным между двумя народами водоразделом и интеллигенцией, не предпринимающей двусторонних шагов, к нам присоединился еще один азербайджанский преподаватель русской литературы, который, в отличие от коллеги, имел на удивление русую внешность и был родом из Амасии. - Фактически в Карсе встретились два человека с общей судьбой, лишенные родного края, - комментирует ситуацию Хуршуд Исаев. Потом рассказывает о районе, где он родился, вспоминает, что когда-то у него был очень близкий друг в ереванском квартале Ачапняк. Узнав, что я родом из нахиджеванского села Азнаберд, говорит, что два раза был там, видел в центре села церковь, но это было давно, в начале 1990-х годов... Уже второй раз, просыпаясь ранним утром в Карсе, чувствую вдруг, что в городе, известном своим суровым климатом, уже почти зима. Действительно, чуть позже мы замечаем, что стекла нашей машины заиндевели, хотя на дворе еще только 30 сентября. Это морозное утро - самое тяжелое за все время путешествия: бесконечно грустно прощаться с родным краем, которого, возможно, больше никогда не увидишь, который всего неделю был рядом с тобой, но веками и тысячелетиями был твоим и все равно будет твоим... Сентябрь 2007 – февраль 2008, Карс – Ереван Перевод с армянского – Анаит Хармандарян

-

Иран пишем, Арцах в уме держим Эта формула из ранних школьных лет приходит на ум, когда знакомишься с азербайджано-израильским флиртом последнего времени. Впрочем, это еще вопрос: только ли последнего времени? Однако именно в 2009 году этот флирт принял форму бурного, всепоглощающего чувства, когда влюбленная парочка перестает замечать друг у друга любые изъяны. Даже если эти изъяны являются последствиями безобразного прошлого. Принято считать, что взаимное притяжение Тель-Авива и Баку зиждется на общности интересов: разновидность политического сожительства по расчету. В этом есть большая доля истины: Азербайджан нужен Израилю в качестве плацдарма для планируемого удара по Ирану, в то время как Израиль нужен Азербайджану в качестве политического подспорья в противостоянии с армянскими государствами. Однако кроме этой, лежащей на поверхности, правды, есть и другая, гораздо меньше афишируемая. Заключается она в стремлении Азербайджана нарастить собственную военную составляющую для возможной войны с Нагорно-Карабахской Республикой. А также в стремлении Израиля продемонстрировать миру, и лично Бараку Хуссейну Обаме, свое желание и умение дружить с исламским миром и уже не исподволь готовить массированный военный удар по Ирану. Собственно говоря, и Азербайджан и Израиль в очередной раз продемонстрировали миру свое веками выработанное умение торговаться. Только на этот раз на прилавке лежали не азербайджанские помидоры и еврейские ювелирные украшения, а судьбы народов и будущее государств. Если передать суть азербайджано-израильского флирта доступным неискушенному человеку языком, то выглядеть он будет так. Израиль: я тебе помогу вооружиться и сделаю вид, что понятия не имею, для чего тебе современное оружие, а ты мне взамен обеспечишь плацдарм против Ирана. Азербайджан: я пущу в Израиль нефть и газ, передам израильтянам крупные подряды в Азербайджане, предоставлю свою территорию под необходимый тебе плацдарм и сделаю вид, что понятия не имею, зачем он тебе нужен. В свою очередь ты поможешь мне с вооружением и с современной военной технологией. Вот так, с наивными круглыми глазами замышлялся, а теперь уже и претворяется любовный флирт между двумя государствами. При этом предполагается, что собравшиеся на свадьбу, вернее, на узаконивание порочной связи, зрители и свидетели не разберутся в хитросплетениях чувств и воспримут происходящее как союз любящих сердец. А если и разберутся, то тактично промолчат, ибо считается, что благовоспитанные свадебные гости, как правило, не напоминают о распутном прошлом молодоженов. Между тем, напомнить следовало бы. Хотя бы потому, что нынешнее политическое сожительство Израиля с Азербайджаном обещает неисчислимые бедствия как для Арцаха и Ирана, так и для самих сожителей. Ибо старую истину, гласящую, что любое действие рождает противодействие, пока еще никто не отменял. А действия, предпринимаемые Тель-Авивом и Баку, грозят военной дестабилизацией во всем нашем регионе. Так, в июне месяце Азербайджан договорился с Израилем о строительстве завода по производству разведывательных и боевых беспилотных самолетов. Соглашение подписано между правительством Азербайджана и израильской компанией Aeronautics – считающимся мировым лидером в производстве разведывательных и боевых беспилотных самолетов. Кроме того, в период визита Переса в Азербайджан была достигнута договоренность о том, что израильская оборонная компания Elta Systems Ltd будет сотрудничать с Азербайджаном в области создания системы спутников. Elta Systems Ltd известен разработкой спутника TecSAR, оснащенного радаром с синтезированной аппаратурой, позволяющей получать высокого качества снимки поверхности Земли вне зависимости от погодных условий. Эта система интересна Азербайджану для ведения военных действий в горном ландшафте Арцаха. Во время того же визита Переса обсуждалось также производство израильской Боевой машины пехоты (БМП) «Намер». Это – современная и хорошо укрепленная машина с вынесенным боевым модулем с двумя пулеметами и гранатометом, способная перевозить до 12 человек. Отметим также, что в начале августа прошлого года журнал «Военный вестник Израиля» сообщил, что Азербайджан закупил у Израиля новейшие автоматы «Тавор» (TAR-21), БПЛА госконцерна IAI (модели Orbiter и Aerostar), а также ракетные системы (122, 160 и 300 миллиметров). А в сентябре того же 2008 года влиятельная израильская газета «Гаарец» сообщила о подписании контрактов между министерством обороны Израиля и правительством Азербайджана на поставку техники и вооружений на несколько сотен миллионов долларов. Речь вновь шла о поставке Азербайджану новейших автоматов «Тавор» (TAR-21), систем связи от компании «Тадиран», гаубиц и боеприпасов производства компании Soltam, а также ракетных артиллерийских систем от госконцерна IMI. На этом фоне совсем не беспочвенными выглядят утверждения некоторых западноевропейских и американских СМИ о том, что Израиль поставлял Азербайджану вооружение еще в годы Арцахской войны. Еще больше оснований верить американским СМИ, утверждающим, что на территории Азербайджана действуют многочисленные агенты израильской разведки «Моссад». Официально «Моссад» помогает Азербайджану в борьбе против исламистов из «Хизб у-Тахрир», однако развернутые на границе с Ираном израильские радиоэлектронные разведывательные системы SigInt недвусмысленно указывают на иные цели израильтян. Не случайно Менаше Амир, ведущий эксперт Израиля по Ирану, воскликнул: «Мы отбили Азербайджан у аятолл!» На этом фоне вовсе не случайным выглядит пересмотр программы визита Ш. Переса и свыше ста членов делегации в Азербайджан. Как известно, вначале планировалось, что визит продлится примерно пять часов, однако затем все было пересмотрено, и визит «растянулся» до двухдневного. Отметим, также, что визит Переса стал причиной отзыва посла Ирана в Баку в Тегеран, «для консультаций». Израиль лезет в наш регион, в котором у него свои, далеко не меркантильные интересы. Вспомним, как он еще недавно снабжал Грузию современным вооружением. Вспомним также и причины, по которым это снабжение прекратилось, или, во всяком случае, считается, что прекратилось. Армения должна воспользоваться опытом других стран для прекращения военного сотрудничества между Израилем и Азербайджаном. Особенно с учетом международных договоров об ограничении обычных вооружений.

-

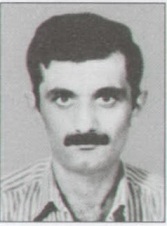

Айрапетов (Айрапетян) Карен Меликович (1966-1992) Родился 11 марта 1966 года в городе Баку. Проживал по адресу 6-я ул. Насиминского района, дом 51/7. С 1973 года посещал городскую среднюю школу №152. После получения среднего образования учебу продолжил в профессионально-техническом училище, где овладел специальностью радиотелемастера. Службу в Советской армии проходил в Ростовской области. С началом Арцахского движения вместе с семьей перебрался в Степанакерт, где трудился на электротехническом заводе. После создания Армии Обороны НКР был зачислен добровольцем в Аскеранский полк. Участвовал в обороне сел Аскеранского района. Погиб 12 июня 1992 года на участке Аскеран-Агдам. Женат не был. Покоится на городском кладбище Степанакерта.

-

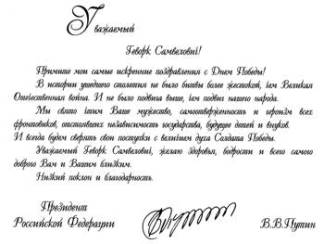

Вклад армян в великую Победу Отечественная война (1941 – 1945 гг.) была одной из величайших войн мировой истории. Поистине получила название Отечественной, ибо на карту была поставлена судьба нашей многонациональной Родины, и решалось будущее мирового сообщества. Шла грандиозная битва против фашизма – коричневой чумы ХХ века. Армянский народ внес значимый вклад в победу над фашизмом. На фронтах Великой Отечественной сражались против фашистских захватчиков более шестисот тысяч сынов и дочерей армянского народа. Плечом к плечу с русскими и другими народами СССР армяне героически защищали Москву и Ленинград, бились за Брест и Киев, Одессу и Севастополь, сражались у стен Сталинграда и на просторах Северного Кавказа, громили врага на Курской дуге и на Днепре, участвовали в освобождении Украины и Белоруссии, прибалтийских республик и Молдавии, приняли участие в разгроме империалистической Японии. Созданные в ходе войны армянские национальные формирование (было сформировано 5 стрелковых дивизии), с тяжелыми боями прошли от предгорья Кавказа до Берлина и Балкан, покрыв свои боевые знамена немеркнущей славой. Особо отличилась 89-я трижды орденоносная стрелковая дивизия, которой было присвоено название «Таманской» за участие в освобождении Таманского полуострова. Таманская стрелковая дивизия (единственная национальная дивизия в составе Советской армии) под командованием генерала – майора Нвера Сафаряна участвовала в штурме логова фашистов. После взятия Берлина, у стен последнего оплота гитлеровцев – Рейхстага, воины армяне с оружием в руках и с песней на устах под звуки зурны танцевали свой победный танец «Кочари». За проявленное в боях мужество и отвагу более 70 тысяч воинов – армян были награждены боевыми орденами и медалями. В процентном отношении армяне занимают четвертое место после русских, украинцев и евреев. 26 рядовых воинов стали полными кавалерами ордена Славы. 106 человек были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Список героев, уже в мирное время, замкнул нынешний вице - спикер Госдумы РФ Артур Чилингаров. Звание дважды героя Советского Союза был удостоен легендарный летчик, герой Балтийского неба Нельсон Степанян (из 6-и морских летчиков, удостоенных дважды высшей награды – единственный армянин). В Ереване установлен памятник отважному летчику. В историю вошло имя генерала госбезопасности И. И. Агаянца, сумевшего в 1943 г. в Тегеране предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля. Организация воздушного перелета советской делегации на Тегеранскую конференцию было поручено маршалу авиации С. А. Худякову (Ханферянц), который грамотно и с честью выполнил боевое задание верховного командования. На всем протяжении пути туда и обратно он находился в самолете и лично руководил работой пилотов. Армяне в истории своей Родины, да и многих других стран мира, прославились полководческими способностями и были отличными воинами. Вардан Мамиконян в Армении, Горгин – хан (Григор Арутюнян) в Индии, Ефрем – хан (Давтян) в Иране, генерал Цец (Цецян) в Венгрии, Давид Бек в Закавказье, генерал Андраник и славная плеяда военачальников в России. Среди военачальников Советской Армии было 60 генералов и адмиралов армян. Первый из них – крупный полководец, дважды Герой Советского Союза И. Х. Баграмян. 24 июня 1945 года в параде Победы на Красной Площади под знамя 1 Прибалтийского фронта стал его командующий, прославленный военачальник Иван Христофорович Баграмян. Сегодня в месяц, когда Россия и все населяющие ее народы отмечали великий праздник – День Победы над фашистской Германией, нам хочется показать нашим читателям уникальную фотографию: маршал Баграмян с арманами-адмиралами. Вот их имена: (первый ряд) Геворков А. М., Сурабеков В. И., Саакян В. Х., (второй ряд) Пирумов В. С., Арванов З. М., Галустов И. Х. Примечателен эпизод из биографии двух маршалов – Г. К. Жукова и И. Х. Баграмяна, которые еще в царской армии служили вместе. Великий полководец ХХ столетия маршал Г. К. Жуков, умирая, просил своего друга – армянина И. Х. Баграмяна – заменить отца его дочерям, и видный военачальник восемь лет до последнего дыхания проявлял поистине отцовскую заботу о детях русского друга. Одним из организаторов Военно- Морского флота СССР и зачинателей научного направления в области истории военно- морского искусства был адмирал флота Союза ССР И. С. Исаков (Тер – Исаакян). В период войны на флоте он занимал высокие командные посты, вплоть до заместителя министра и начальника штаба ВМС СССР. Его «Морской атлас» стал учебным пособием во многих академиях мира. Он был член –корреспондентом АН СССР, почетным членом АН Армении. Адмирал Исаков написал более 250 рассказов, посвященных морской жизни. Его книга « Морские рассказы» переиздавалась неоднократно. Он был членом Союза писателей СССР. Писатель Константин Симонов в своих мемуарах упоминает о том, что он с доброй завистью читал литературные работы адмирала, советуя многим литераторам научиться писать так. Во время войны адмирал потерял ногу. За доблесть и храбрость проявленную в период ВОВ Исакову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был награжден орденами Ленина (6), Красного Знамени (3), Ушакова I степени (2), Отечественной войны I степени, Красной Звезды, а так же – польскими и югославскими орденами. В рядах маршалов – армян свое почетное место занимает и главный маршал бронетанковых войск А. Х. Бабаджанян, который в начале войны был всего лишь офицером. Общевойсковые генералы-армяне составляли большую группу среди военачальников в Советской Армии. Но немало их было и по родам войск, принявших активное участие в Великой Отечественной. назовем имена некоторых: генерал-полковник артиллерии М. А. Парсегов, генерал-лейтенант артиллерии А. С. Елоян, генерал-лейтенант танковых войск В. С.Тамручи (Дамручян), генерал-лейтенант авиации С. А. Микоян и многие другие, список которых можно еще продолжить. Осознав надвигающуюся катастрофу фашизма во второй мировой войне, ведущие страны Европы и США включились в борьбу против Германии и ее сателитов. Советские войска с Востока, союзнические армии с Запада взяли в железное кольцо гитлеровских оккупантов и уничтожили общего врага. Диаспора армян всего мира протянула свою руку помощи Советским войскам. Более 30 тысяч армян сражались в армиях союзников, из них 20 тысяч – в американской и канадской армиях. Они участвовали в рядах Сопротивления Франции. Национальный герой Франции, один из создателей Сопротивления французских патриотов поэт Мисак Манушян сложил голову в борьбе против фашизма. Одна из улиц Парижа названа его именем. Во Франции действовал советский армянский партизанский полк во главе с полковником А. Казаряном. Вместе с итальянскими партизанами сражался национальный герой, обладатель высшей итальянской награды, советский гражданин М. Даштоян. В период оккупации, в антифашистском подполье Болгарии, Румынии и других европейских странах находились сотни патриотов из местных армян, а также воинов-армян, убежавших из немецкого плена. Армяне участвовали также в партизанском движении в тылу врага. В составе партизанского соединения С. А. Ковпака с успехом действовал отряд армянских партизан «Победа», а в кавалерийской партизанской бригаде М. И. Наумова – отряд им. А. И. Микояна. Большая помощь действующей армии, фронту, в частности танкистам, была оказана верующими армянами диаспоры во главе с католикосом Геворком VI Черекчяном. Путем пожертвований были собраны значительные материальные средства, построены и переданы нашей армии танковые колонны «Давид Сасунский» и «Ованес Баграмян». Приведем письмо генерал-лейтенанта Коробкова от 4 апреля 1944 года, адресованное католикосу: «…29 февраля 1944 года в торжественной обстановке N-ской танковой части была передана танковая колонна «Давид Сасунский», которая построена по Вашей инициативе на средства армянского духовенства и верующих армян зарубежных стран. Принимая танковую колонну, офицеры поклялись на танках «Давид Сасунский» беспощадно громить немецких захватчиков. Танковая колонна двинулись на фронт. Помощник Командующего бронетанковыми войсками Красной Армии, генерал-лейтенант танковых войск Коробков». Разумеется, что призыв «Все для фронта, все для победы» и в Армении свято чтился. Экономика республики давала фронту боеприпасы, снаряжение, обмундирование, продовольствие. Представители руководства республики, воодушевляли их на подвиг во имя желанной Победы. Первые 10-15 лет послевоенного периода в демографии Армении произошли большие изменения, резко сократилось мужское население. Особенно, это было заметно в селах, где в основном старики, женщины, дети. В 50-х годах прошлого века по долгу службы (газета «Коммунист») мне часто приходилось бывать в районах республики. В одном из сел Севанского района я был поражен случившимся. На окраине села, из дому вышла женщина и на весь двор крикнула: «Фронт, ай Фронт тун ари». Так она позвала сына домой. Не поверив своим ушам, я спросил у матери мальчика: «Почему вы назвали его Фронтом?» Со слезами на глазах она ответила: «Ах, это наше горе, отец ушел на фронт – не вернулся, дядя ушел – не вернулся, мой брат также не вернулся с фронта, и мы в честь погибших его назвали Фронтом». Что и говорить, женщина по – своему отдала дань родным, погибшим на войне. Очень многие, особенно молодежь, из Армении уходили на фронт без призыва военкомата, создавая свои добровольческие отряды. Мне известны факты, как старшеклассники ереванских школ им. Пушкина, им. Горького, им. 26-ти комиссаров, создавали отряды и уходили на фронт добровольцами. Недалеко от Еревана к северо-западу расположено небольшое село Птгни (в переводе на русский – Фруктовое). Здесь растут великолепные абрикосы, груши, яблоки, виноград. Будучи в этой деревне мы с товарищами по работе увидели большой стенд с портретами добровольцев, ушедших на фронт. На стенде не было двух портретов. Вместо портретов были очерчены черные рамки с указанием года рождения и даты смерти. На вопрос: «Почему нет портретов двоих?», - нам ответили, что эти парни по 16-17 лет не имели вообще снимков и даже не успели сфотографироваться перед уходом на фронт. Мы молча стояли у стенда, с трудом сдерживая слезы. Изучение истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), память павших, забот о вернувшихся с поля брани в Армении поставлена на государственном и научном уровне. Автор статьи Геворк Арутюнян после Победы В институте Истории АН Армении создан Отдел-кабинет ВОВ, где имеется картотека на каждого участника войны. Ведется исследовательская работа по выявлению и уточнению фактов участия армянского народа в войне. В парке «Победы» г. Еревана проложена аллея Героев-армян, а в центре парка создан Музей ВОВ, где хранятся и изучаются реликвии войны. Перед входом в Музей на могиле «Неизвестного солдата» горит вечный огонь. Благодарный армянский народ чтит немеркнущую память своих сыновей, отдавших жизнь за Родину. Геворк Арутюнян, Ветеран Отечественной войны

-