-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

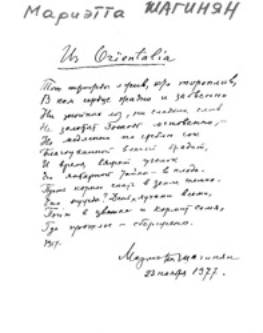

Имя писателя на весы не поставишь Мариэтта Шагинян – женщина легендарная и уникальная по многим параметрам. Хотя бы и потому, что начало и конец жизни ее обозначается почти одним днем: 20 марта! Мы привыкли представлять человека по званиям и наградам. Не буду нарушать традицию. От первого, написанного ею в 15 лет стихотворения до последней статьи опубликованной в 1982 году «лежит» время в 67 лет! И это Время «упаковано» в 9 томах ее собрания сочинения. Вот ее награды: «Орден Ленина» (дважды), «Красной звезды» (трижды), «Октябрьской Революции», «Дружбы народов»… И, наконец – «Герой Социалистического труда», Лауреат Ленинской премии, доктор философии, академик… Мне в 70-х годах посчастливилось прочесть следующие строки из писем к ней: «Отныне, говоря о себе, могу смело ссылаться на Вас. Авторитетность Ваша тут вне сомнений». Сергей Рахманинов (композитор). Или: «…Если Вы что-нибудь напишите обо мне, то это для меня будет большим подарком… Повторяю: все, вышедшее из-под Вашего пера, будет для меня большой честью». Дмитрий Шостакович. А вот что говорит о себе сама писательница: «Я ответвилась от этого народа, проросла его веточкой – и мне стало жизненно важно разобраться в судьбах армянского народа, осевшего колониями на русской земле. Отправными точками в этом разборе стали два семейных рода: матери, Пепронэ Яковлевны Хлытчиевой, из армянской колонии в Нахичевани–на–Дону, и отца, Сергея (Саркиса) Давыдовича Шагиняна, из армянской колонии в Григориополе на Днестре». Мариэтта Шагинян – автор нескольких книг об Армении, написанных в разные годы; это роман «Гидроцентраль» – о крупнейших промышленных стройках Армении, куда она приехала в длительную командировку, это и «Путешествие по Советской Армении», это и очерки об Александре Ширванзаде, Микаэле Налбандяне и других выдающихся деятелей армянской культуры. Она же и автор одного из первых советских детективов «Месс-Менд», давно экранизированный и переведенный на многие европейские языки. Владея иностранными языками, она читала лекции на самые разные темы: от эстетики и музыки до лекции по цветоводству и даже… по ткацкому делу. В ее богатом архиве – письма от Александра Блока, Валерия Брюсова, Ромена Ролана, Надежды Крупской, Максима Горького, Андрея Белого, Марины Цветаевой и т. д. Рукопись Мариэтты Шагинян … Профессор Левон Мкртчян вспоминает, что на встрече в сентябре 1978 года (на ее девяностолетии) в Союзе Писателей Армении она попросила, чтобы Сильва Капутикян прочла в своем переводе ее стихотворение «К Армении», написанное в 1912 году. А там, между прочим, были и такие строки: …Я знаю, мудрый зверь лесной Ползет домой, когда он ранен, - Ту боль, что дал мне мне северянин, О, залечи мне, край родной! …Наверное, не все читатели сегодня поймут, какую «боль» она имела ввиду. Наверное, не все молодые люди знают, что в юном возрасте она лишилась слуха (это длинный разговор, но об этом в другой раз). …Как-то я попросил Мариэтту Сергеевну что-нибудь записать в мой альбом, который я завел подражая рукописной книге Корнея Чуковского – «Чукоккала». Только я назвал свой альбом «Мыслекопилкой». Между прочим, все свои изданные девять томов (и не изданные – тоже) она писала только ученическим пером «76», макая его в допотопную ученическую чернильницу. …Вечный покой она нашла на Армянском кладбище Москвы, города, где она родилась. «Ноев Ковчег»

-

Арцах (Дальтон) Буниатян: Мне часто кажется, что я - Дон Кихот Возвращаемся из командировки в Карабах. Подъезжаем к Кашатагскому (бывшему Лачинскому) району. - А что, не заехать ли нам в город навестить Арцаха? - спросил мой друг, явно уверенный, что никто возражать не будет. Машина повернула в сторону Кашатага и поползла в гору. Вот и город, распростершийся по горному склону. Сквозь буйную, неухоженную растительность проглядывают стены и крыши домов. Улицы тоже неухожены, сиротливы, как и на многих освобожденных территориях. Город словно не привык еще к новым хозяевам, да и новые хозяева не особенно заботливы… Запутанный серпантин дороги приводит нас к кашатагской районной больнице. Идем по холодному негостеприимному коридору к кабинету главврача - доктору Арцаху Буниатяну, автору пока еще пятитомной хроники «Арцах в огне». Мы - старые друзья, но уже тысячу лет не виделись. Как только началась война, он оставил дом, работу в Абовянской районной больнице и отправился хирургом в Карабах. Война закончилась, солдаты и врачи вернулись, а он остался: Арцах все еще нуждался в нем. Покинув скромный кабинет главврача, мы продолжили беседу за столом в гостеприимном доме врача. - У нас всего 6-7 врачей, да и то лишь по двум специальностям - педиатры и терапевты. Во время войны ответственность была выше, сейчас стали небрежней. Вот, посудите сами. Отправили людей делать прививки, позвонили с полдороги, мол, машина испортилась. Врач и две медсестры застряли по дороге в безлюдном месте. Достали запчасти, послали. Здесь все еще почти военная ситуация… - Ну, Арцах, не все же такие, как ты: приехали, прикипели душой, остались. Люди же, со всеми своими слабостями и недостатками… - У каждого человека с рождения имеется обязанность, данная Богом роль. Теперь это моя роль, я ее должен исполнять. Ну, за встречу. Чокаемся, выпиваем. - Крепкая водка!.. - Это эликсир солнца - тутовка. Давайте пить, пока мир не прознал, что это за чудо-лекарство. Как только догадается - сразу же отберут у нас. - Как тут живется? Как ты живешь? - Бытовых удобств нет, других занятий нет - только работа да дом. - Зачем же ты тогда остался здесь? - После войны я вернулся домой. Побыл несколько месяцев, и тут звонок: мол, в Лачине открывается больница, главврачом должен быть ты. Я, честно говоря, даже обиделся немного: четыре года дома не был, дайте хоть немного побыть с детьми! Потом еще раз побывал в Армении. Вижу, она уже не прежняя, главную роль в медицине играют деньги. Неужели, подумал, ради этого народ страдал столько? И вернулся. Сначала было очень трудно - повсюду мины, люди то и дело подрывались на них… Сейчас я мечтаю только об одном: чтобы был здесь кто-то, кому я мог бы передать свой опыт. Я же не вечный… - Насколько я понимаю, приезд сюда был для тебя чем-то вроде спасения? - Мне и здесь не совсем по себе. Когда открывали больницу, объявили, что медицинская помощь будет бесплатной, а потом все равно сделали платной. Вынужден был принимать меры для помощи людям. А здесь ведь не просто народ: тут собрались беженцы, безнадежные должники, те, кто, не имея ни крова, ни средств к существованию, нашли здесь приют. Что мне оставалось делать? С помощью друзей кое-как докричался до властей. Бюджет изменили, и в нашем районе медицинская помощь в качестве исключения стала бесплатной. - Сколько таких, как ты, в этой стране? - Мне часто кажется, что я смешон, что я - Дон Кихот. Перелистываем недавно изданный пятый том военной хроники Арцаха Буниатяна. - Все, что я написал в этих книгах, - чистая правда, ничего ни прибавлено, ни убавлено. У войны именно такое лицо. Вообще-то она сильно меняет людей. Тот, кто в мирное время кажется окружающим сильным и непоколебимым, в дни войны зачастую становится трусливым и безвольным, может даже стать гадом. А потом спрашиваешь сам себя: неужели это и есть тот человек?.. А вот смотришь на самого простого, ничем не выделявшегося раньше человека, и видишь: вот он, истинный герой! Знаете ли вы, что такое война, в каких условиях мы работали? Порой привозили по 20 больных или раненых, и надо было успеть ко всем. Как? Не знаю, но умудрялись. А зимой… Полевые госпитали: холод жуткий. Порой, чтобы удержать в руках инструмент, мы грели руки в брюшной полости оперируемых бойцов. Четыре года в таких условиях… Приезжал домой самое большее на неделю - детей повидать. Как-то раз жена, Сона, посетовала, что, мол, бросил детей, уехал, а ведь ты им нужен! Я ответил: считай, что я погиб. Чуть не плача простился с детьми и вышел… - Война уже позади, а ты и в эти мирные времена все на позиции… - Я в Ереване уже чужой. Я живу здесь другими ценностями, а они там - другими. Гоар Сардарян

-

ЭКЗОГЕННАЯ «ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ» ИРАНА Persian Ministry (Служение Персии) ведет религиозную войну на территории Ирана После исламской революции 1979 года Иран из года в год наращивал свой внешнеполитический потенциал и к началу ХХI века превратился в сильную державу. При этом он бросил вызов самому сильному государству мира — Соединенным Штатам. Уязвимость позиции США в Афганистане и в Ираке повысил стратегическую и геополитическую значимость Ирана. Ядерная программа и неуступчивость, несмотря на всевозможные угрозы и давления внушает мысль, что иранская власть очень сильна и не уязвима. Иранская дипломатия ведет активную многовекторную политику. Геополитические позиции этой страны в Передней Азии и на Ближнем Востоке достаточно крепки. Недавнее успешное выступление боевиков «Хезболлы» против войск Израиля среди иранской политической элиты создало большой ажиотаж и показало, насколько успешно сработал вектор внешней политики Ирана в этом направлении. Сегодня Иран является государством, занимающим важное геополитическое положение, обладающий большими запасами стратегически значимых полезных ископаемых, большими человеческими ресурсами и имеющий мощный военный и экономический потенциал. Так, площадь Ирана составляет 1648 тыс. кв. км, это самое большое по территории государство на Ближнем и Среднем Востоке, (более чем в два раза превышающее площадь Турции), имеющее выходы к морям (1/3 границ Ирана морские). Это облегчает экономические связи Ирана со многими странами мира. Справка В Иране 99% населения - мусульмане. Преобладающим направлением ислама является шиизм (к нему относится более 90% всех мусульман), находящийся с начала XVI века на положении государственной религии. Его придерживается подавляющее большинство персов, гилянцев, мазендеранцев, татов, талышей, луров, бахтиаров, азербайджанцев, шахсевенов, кашкайцев и др. Шиитами являются также часть курдов (в Хорасане) и арабов. Группа курдов, живущая в районе Сердешт-Бане и на юге Курдистана, принадлежит к шиитской секте али-илахи. К этой же секте, а также и к другой шиитской секте — курд-бача относятся луры, живущие в Серкане, Туссерканеи Алиштере. Имеются в Иране также исмаилиты и бехаисты (последних - около 300 тыс.). Суннитов — главным образом шафиитов и ханифитов - около 3 млн. К ним принадлежат большая часть курдов и арабов, белуджи, туркмены, джемшиды, небольшая группа талышей. Христианство исповедует 169 тыс. человек (0,5% населения). Оно представлено в Иране армяно-григорианами (основная масса армян, живущих в Тебризе и Исфахане), несторианами (30 тыс., часть ассирийцев), халдо-католиками (часть ассирийцев), армяно-католиками (армяне в Исфахане) и католиками латинского обряда (всех католиков - 28 тыс.), протестантами (8,5 тыс., главным образом пресвитериане, а также англикане), православными. В стране живет группа последователей иудаизма (62 тыс.). Имеются также зороастрийцы (так называемые гебры, 21 тыс. в Йезде, Кермане, Тегеране и Ширазе) и йазиды (небольшая группа курдов). Краткая историческая справка Небезызвестный кардинал Ришелье подавлял протестантов, считая их важным источником оппозиции. Примирительный Нантский эдикт Генриха IV-го от 1598 года гарантировал гугенотам полную свободу совести и относительную свободу богослужения, оставляя за ними большое число укрепленных городов – в основном, на юге и юго-западе Франции. Но гугенотское (протестантское) меньшинство было сокрушено Ришелье со свойственной ему решительностью - кардинал усматривал в этой полунезависимости угрозу государству. Представления о том, что протестанты таят угрозу для государства и общества, распространены и сейчас. В одних странах их дискриминация выражается в негласной политике постепенного ограничения религиозных свобод, в других - является осознанной, продуманной политикой руководства. Так, в Саудовской Аравии любая религиозная практика, кроме ислама, карается тюремным наказанием. В Иране христиан - протестантов воспринимают как неблагонадежных граждан и изгоняют из армии. Протестантизм воспринимается как представитель совершенно чужого мира. Восприятие миссионеров протестантских церквей как проводников западного влияния ставит их в положение врагов государства и общества. В Иране существуют три отдельные пресвитерианские общины, каждая с собственными культовыми сооружениями, – по числу языков, на которых читаются молитвы (ассирийская, армянская и персидская). Общины имеют по 6 представителей в Соборе, который является высшим органом управления пресвитерианской церкви. Англикане активны в Иране с XIX в., адвентисты седьмого дня и пятидесятники – соответственно с 1911 г. и 1958 г. Установленный законом статус христиан Ислам защищает свободу вероисповедания и совершения обрядов, безопасность посещения культовых сооружений и честь особ духовного звания. Права представителей религиозных меньшинств определяются в пяти статьях конституции Исламской республики Иран, выдержки из которых приведены ниже. Статья 13: «Статус религиозных меньшинств, представителям которых в рамках закона разрешено соблюдать религиозные обряды, имеют только зороастрийцы, иудеи и христиане. В частной жизни и воспитании они могут руководствоваться требованиями свой веры». Статья 14: «Правительство Исламской республики Иран и все мусульмане Ирана обязаны в отношении немусульман справедливо и беспристрастно придерживаться принципов соблюдения прав человека». Статья 15: «Разрешается использование местных и племенных диалектов» в церкви (что не разрешалось в период, предшествовавший победе Исламской революции). Статья 26: «Людям предоставляется свобода учреждения религиозных, политических и профессиональных партий и ассоциаций... Нельзя ни препятствовать, ни силой принуждать к вступлению в такие организации». Статья 64 определяет представительство религиозных меньшинств в парламенте. Независимо от численности прихожан, «зороастрийцы и иудеи должны иметь по одному представителю, христиане-ассирийцы и христиане-халдеи – одного общего представителя, а армяне – по одному представителю для северной и южной церквей» (для справки: один депутат-мусульманин в среднем представляет 150 тысяч избирателей). В распоряжении 60 миллионов мусульман Ирана находится 57855 мечетей, т. е. одна мечеть на 10 тысяч человек. На каждые 750 прихожан Армянской григорианской церкви, представляющей наибольшее по численности религиозное меньшинство Ирана, приходится один храм. В целом по стране обеспеченность местом для свершения молитвы в 16 раз выше у немусульман, чем у мусульман (в относительном исчислении). Определенную проблему представляют собой азербайджано-иранские отношения. Южный Азербайджан, входящий в состав Ирана, воспринимается Тегераном как потенциальный анклав сепаратизма, угрожающий национальной государственности. Особенно активно этот фактор может сыграть в том случае, если Иран столкнется с внешними вызовами и централизм ослабнет. Нарастающие внутриполитические противоречия между фундаменталистами аятоллами и осторожными реформаторами, концентрирующимися вокруг Хатами, также создают условия для вероятной активизации Тебриза (столица азербайджанского анклава). В этой ситуации лозунги национального соединения азербайджанцев в едином государстве могут стать реальным фактором в процессе распада иранской государственности. Опасения такого поворота событий и заставляли Тегеран в течение 90-х годов вести в отношении Баку очень осторожную политику, не взирая на шиизм азербайджанцев. Этот же фактор подталкивал иранцев и к сближению с Ереваном и Степанакертом. Для России сепаратизм Южного Азербайджана рассматривается как явление нежелательное и негативное, способное взорвать кавказскую систему и породить линию ложного конфликта между разными силами, которые в евразийском проекте рассматриваются, напротив, как союзные и дружественные, подлежащие стратегической интеграции. Для США наоборот важно организовать межэтнические столкновения между персами и азербайджанцами, которых на территории Ирана проживает порядка 20 миллионов, и взорвать стабильность в обществе и государстве. В связи с этим основные усилия по евангелизации Ирана были сосредоточены на Южном Азербайджане. Американские стратеги решили было использовать не простые ирано-азербайджанские отношения и создать опорную базу для миссионерской работы по Ирану на территории Азербайджана. Одновременно еще больше подпортить обеим сторонам. Однако из этой затеи ничего не вышло – азербайджанские власти весьма жестко отнеслись к иностранным миссионерам на своей территории: конфисковывали религиозную литературу на фарси, задерживали и выдворяли из страны миссионеров. Созданные в стране протестантские церкви не регистрировали, своих доморощенных пасторов задерживали, судили по различным уголовным статьям и сажали в тюрьмы. Осознав, что ничего у них в Азербайджане не получится, американцы и их европейские союзники организовали миссионерские базы на территории своего союзника по НАТО – Турции. Учитывая, что, в силу сложных межгосударственных отношений, любой гражданин США, приехавший в Иран, становится объектом пристального внимания местных спецслужб, организацию миссионерской работы взяли на себя англичане. В первую очередь английские баптистские церкви, которые, как и их американские единоверцы, участвуют в реализации проекта «40-40». Англичане, в отличие от своих американских собратьев по вере, привыкших к агрессивным, нахрапистым действиям в любой стране, куда их миссионерам удается прорваться, взялись за дело творчески, со знанием специфики страны, ее законов, общественно-политического строя и традиций. Учитывалось и то обстоятельство, что иранская молодежь предпочитает получать образование в Европе, а не в США. Транзитом через Турцию, частично через Дубай, в Иран поехали археологи, историки, врачи, представители различных гуманитарных организаций из Лондона и других европейских стран. На самом деле большая часть этих специалистов были миссионерами различных протестантских церквей. Основной поток их двигался в северные провинции Ирана (Южный Азербайджан), где, как мы уже знаем, проживают этнические азербайджанцы. Уже через несколько лет среди местных жителей были созданы протестантские общины, домашние церкви, которые действовали в глубоком подполье. Иранские власти ответили репрессиями, как в отношении миссионеров, так и собственных граждан, ставших протестантами. Из сообщений СМИ Трое иранских христиан получили у себя на родине условный срок за проповедь Евангелия, - сообщает Христианский Мегапортал www.invictory.org со ссылкой на Интерфакс-Религия. Арест был произведен в аэропорту города Шираз, когда эти люди собирались лететь на христианскую конференцию в Дубае. По итогам судебного процесса миссионерам дали по восемь месяцев условного срока и по пять лет испытательного периода, в течение которого они будут находиться под контролем специальных государственных органов, пишет британская газета «Christian Today». Приговор был бы более жестким, но для смягчения наказания родственники осужденных внесли залог. Объявляя вердикт, судья предупредил миссионеров, что если в будущем их снова поймают на проповедничестве, то наказание будет более суровым. Как и в подавляющем большинстве исламских стран, в Иране запрещена миссионерская деятельность, направленная на обращение мусульман в другую веру. К 2000 – 2002 годам английские и европейские миссионеры свою основную работу выполнили: в Иране были созданы подпольные протестантские церкви, обучены местные кадры, способные самостоятельно осуществлять миссионерскую деятельность. Им необходимо было организовать методическую помощь в виде радио и телепередач, завозить религиозную литературу на фарси, задействовать в этих целях возможности Интернета. За эту дорогостоящую работу взялись американские церкви. Из сообщений американских СМИ Как утверждается в пресс-релизе евангелической миссионерской организации «Международное Антиохийское служение» (штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния), выпущенном 14 июня 2004 года, со времени начала вещания на Иран ее спутниковых телепрограмм в 2002 году более 50 тысяч иранцев приняли христианство (многие – тайно). «Иранское христианское телевидение», вещающее на страну в «прайм-тайм», предлагает программы образовательного, молитвенного и морально-этического характера объемом десять часов в неделю. Организация «Международное антиохийское служение» была основана два года назад группой обращенных в христианство мусульман, преимущественно иранцев, проживающих в США. Как говорит руководитель этой организации пастор Хормоз Шариат, эффективность его миссии обусловлена еще и тем, что она состоит из бывших мусульман, прекрасно знающих традиции и ментальность своих бывших единоверцев. Проповедь протестантов в Иране началась в 1830 году, когда туда прибыли первые миссионеры из США. Накануне исламской революции в стране насчитывалось около 3 000 христиан различных деноминаций. В настоящее время большинство из них действует полулегально и даже нелегально, поскольку миссионерская и активная общественная деятельность, являющаяся основной для любой евангелической церкви, в Иране преследуется, равно как и обращение в иную веру мусульман. За пределами ИРИ самой крупной христианской общиной иранцев является Иранская христианская церковь в Калифорнии, ставшая базой для нынешнего миссионерского служения в исламском Иране. Количество христиан в Исламской Республике Иран увеличивается с каждым годом. Хотя миссионерам въезд в Иран запрещен, число обратившихся в христианство мусульман неуклонно растет. Несмотря на сильное противодействие властей, в стране появляется все больше домашних церквей. В прошлом месяце международное служение Partners International и христианская организация Persian Ministry (Служение Персии) провели за пределами Ирана конференцию, посвященную изучению Библии, для 30 иранских христиан. Благодаря христианским радиопрограммам лидер служения Persian Ministry связывается с сотнями христиан по всей стране. В подготовке лидеров домашних церквей помогают также телефон и интернет. Каждый год эти лидеры выбирают несколько человек из своих церквей или общин, чтобы они смогли принять участие в подобных обучающих конференциях. По данным организации International Antioch Ministries (IAM), связанной с Иранской христианской евангелической церковью, в Исламской Республике Иран резко возрос спрос на Ветхий Завет и Евангелие. Ежедневно поступают множество просьб от христиан, желающих приобрести Священное Писание на фарси. Иранские законы не позволяют печатать на территории страны христианские священные книги, вдобавок, власти конфисковали множество Библий у христиан. IAM сообщает, что не может удовлетворить спрос на Библию. По данным организации, увеличение спроса связано с большим числом новообращенных. Число христиан в Иране быстро увеличивается, по разным данным, сегодня последователей этой религии в Исламской Республике насчитывается от 500 тысяч до миллиона человек (население Ирана составляет около 70 млн. человек). (Вспомним, что несколько лет назад иранские справочники сообщали о 8,5 тысяч протестантов во всем Иране). Судя по указанным выше цифрам, евангелизация Ирана идет достаточно успешно, как и рассчитывали авторы проекта «40-40». Persian Ministry (Служение Персии) ведет религиозную войну на территории Ирана и выигрывает. Сергей Кривошеев, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности «Вымпел»

-

Нужно хвататься за территории Есть такое расхожее мнение, будто главным вопросом для Армении и Карабаха в карабахскому регулировании является статус Карабаха. Это утверждает и официальный Ереван. Не будем обсуждать, действительно ли этот вопрос является стержневым в урегулировании, просто рассмотрим его истинное значение для армянских сторон. Думаю, есть нечто важнее статуса. Это освобожденные территории. Для армянской стороны вопрос, кто контролирует территории, должен стать самым важным. Как только армянские войска будут выведены с этих территорий, над Карабахом, при любом статусе, нависнет угроза «временности». Освобожденные территории являются для армянского народа основой не только физической безопасности, но и морального подъема. Сдача территорий лишит армян физической безопасности и подорвет моральные основы. После того, как Карабах получит статус, жизнь не остановится, а это значит - будет продолжаться геополитика. А геополитика предполагает периодически меняющиеся интересы. Карабаху как-то раз был предоставлен статус в составе Азербайджанской ССР, и он был изменен в результате войны. Кто может дать гарантии, что через несколько лет новые геополитические реалии не позволят Азербайджану при поддержке мирового сообщества изменить статус Карабаха? Во всяком случае, лишение Карабаха территориального и морального превосходства может стать хорошей предпосылкой для Азербайджана. Если сегодня мир заверяет Азербайджан, что обеспечит ему возвращение территорий при условии, что Баку смириться с потерей Карабаха и наличием его сухопутной связи с Арменией, где гарантия, что завтра мир не пообещает Азербайджану вернуть Карабах? Ведь территории возвращаются не за красивые глаза Ильхама Алиева и не за стать его жены Мехрибан. Возвращение территорий укладывается в рамки геополитических интересов, в зависимости от того, кто станет «спонсором» и «патроном» процесса. Так что, если через 15 лет после установления мира так называемое мировое сообщество решит, что нужно возвращать территории Азербайджану, однажды оно может заявить, что Азербайджану должен быть возвращен и Карабах. Армяне, конечно, повоюют, но давайте не забывать, что в нашей истории было немало поражений. Особенно часто это происходило тогда, когда мы уступали часть завоеванного, не думая о новой войне. Причем, считалось, что уступки делаются во избежание войны. Возможно, нашему поколению и удастся избежать войны, хотя очевидно, кто говорит о том, что удержание территорий означает войну. Да, это так, если эти территории становятся источником обогащения клики. Кроме того, если на предложение вернуть территории мы грозимся войной, это, естественно, вызывает раздражение мирового сообщества и действительно может вызвать войну. А вот если превратить Армению и Карабах в государства, соответствующие современным критериям и основанные на законе, а освобожденные территории – в составляющую часть этого юридического пространства, изменится и международное восприятие этих территорий. Главное, изменится армянское их восприятие, и эти территории перестанут воспринимать как разменную монету. По крайней мере, впечатление от нынешнего этапа переговорного процесса таково, что это не Азербайджану хотят что-то дать, а Армении хотят оставить хоть что-то. Понятно, что реалии и предмет переговоров – это совершенно разные вещи, и, к счастью, никто не вынуждает Армению что-то уступать. Но проблема в том, что наблюдается тенденция изменения международных реалий. Акоп Бадалян

-

С пресс-конференции доктора политологии Левона Шириняна 23 июля: Арцах самоопределен, и это для нас важнее всего. Азербайджану не осталось ходов. Азербайджанцы как оккупанты пришли и утвердились в Арцахе. Национальное собрание Арцаха должно принять закон, что ни один азербайджанец не может вернуться на территорию Арцаха – он оккупант. Среди азербайджанцев нет беженцев – они все переселенцы, которые просто переехали в лучшее место. Если Арцах примет подобный закон, вопрос возвращения уже не будет обсуждаться. Об утверждении о том, что армяне миролюбивы: А кто нас просил быть миролюбивыми? Призываю не думать о миролюбии, а любить Армению так, как в свое время Клемансо любил Арцах. Нужно укреплять свои позиции, у нас есть только одна задача – все время укреплять свои силы. Сильные берут столько, сколько им нужно, а слабым оставляют столько, сколько нужно слабым. Армянская армия никогда не проигрывала в сражениях с турецкой и азербайджанской, но азербайджанцы сильно зазнаются. Столько говорят о своей силе, что однажды могут сделать шаг вперед, а для этого нужно быть сильными, а армянский народ - сильный. Об Иране: Чем больше границ с Ираном, тем больше удачи в политической и военной жизни.

-

С пресс-конференции министра обороны Нагорного Карабаха генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна 23 июля в Степанакерте: Со времени своего создания Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики выполняла миссию по обеспечению безопасности народа НКР, и за эти 15 лет "ни войны ни мира" она сумела выполнить поставленную перед собой задачу. Совершенствуясь год от года, она стремится быть всегда в роли контролирующего на передовой линии, не позволить противнику совершить какое-либо посягательство в отношении народа НКР. В отличие от других стран, где имеются аналогичные конфликты, на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана нет миротворческих сил. Можно сказать, что безопасность и мир сохраняются благодаря Армии обороны НКР. Ситуация в регионе заставляет нас иметь мощную и боеспособную армию, которая и обеспечивает безопасность нашего народа. Если бы вооруженные силы Азербайджана хотя бы раз были уверены в том, что в состоянии решить вопрос военным путем, то никого не спросили бы и тут же начали бы боевые действия. Ситуация на линии соприкосновения в целом сложная. Существенных изменений за последнее время не произошло. Предпринимаются меры по улучшению позиций. На передовой линии будем делать то, что благоприятно для нас. Все военнослужащие Армии обороны имеют соответствующую задачу, которая заключается в том, чтобы постоянно давить на противника и не дать ему иметь какое-либо преимущество на передовой. В нынешнем году были проведены беспрецедентные тактические учения с мобилизацией всей армии и резерва, а офицерский состав запаса участвовал в учениях до конца. Учения показали, что армия готова выполнить поставленную перед ней задачу. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду мы готовимся к бою. Вот и в данный момент в армии проводится какое-либо мероприятие, связанное с оборонительным боем. Армия - такая структура, которая нуждается в постоянном совершенствовании, как в плане подготовки, так и приобретения боевой техники. Та техника, которая имеется на сегодня у Армии обороны НКР, достаточна, чтобы она выполнила свои задачи. В армии стараются сохранить и совершенствовать имеющуюся технику и одновременно приобретать новую. В прошлом году Армии обороны НКР удалось продвинуть позиции в северном направлении. Если мы почувствуем, что необходимо благоустроить наши позиции, скажем, в Агдамской районе, мы благоустроим их, исходя чисто из задач обороны. Других целей нет. На данный момент мы не готовимся к нападению, потому что Армия обороны НКР в первую очередь решает вопросы обороны. Конечно, не исключается, что ситуация сложится таким образом, что мы перейдем в наступление. В случае возобновления военных действий со стороны Азербайджана Армия обороны НКР сделает все, чтобы принудить противника к переговорам. На случай войны предусмотрены также действия по освобождению оккупированных Азербайджаном территорий Шаумянского и части Мартунинского района НКР. О возможном начале в ближайшее время военных действий: Не знаю, откуда появились эти слухи. Люди могли сделать подобный вывод в связи с проведенными на предыдущей неделе учениями, когда подразделения были приведены в полную боевую готовность. Я советую доверяться прежде всего официальным источникам. Азербайджан пытается решить карабахскую проблему силой, и он не скрывает этого. Каждый день на передовой линии наблюдаются случаи нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны. С нынешнего года введено новшество - перед тем, как принять присягу, призывники непременно посещают достопримечательные места республики - Амарас, Гандзасар, г. Шуши, музей погибших г. Степанакерта и др. К примеру, посетив Амарасский монастырь, где была открыта первая армянская школа, каждый армянин осознает, что это - наша родина. Мировой финансово-экономический кризис не повлиял на армию. Более того, повысились зарплаты военнослужащих. Офицеры, несущие боевое дежурство, получают гораздо больше своих коллег. О неучастии карабахской стороны в переговорах: Это свидетельствует о том, что реальное решение вопроса статуса Нагорного Карабаха далеко. Все понимают, что без учета воли народа Нагорного Карабаха решение вопроса невозможно. Пока Нагорный Карабах не станет стороной переговоров, обсуждать какие-либо вопросы об уступках невозможно.

-

В точку. Некоторые даже в никнейме не могут обойтись без любимого предмета...

-

М. Сарьян «Встреча А. С. Пушкина с телом Грибоедова в Армянских горах в 1929 году» В Харьковском художественном музее Любовь к изобразительному искусству, год моей воинской службы на Холодной горе, да проживание моего сына в этом гостеприимном интернациональном городе стали причиной моей затянувшейся командировки. И вот я - в прекрасном здании Харьковского художественного музея, которому через пару годиков будет 200 лет. А если к этой цифре прибавить еще два нуля, то это будет количество экспонатов, имеющееся в экспозиции и в фондах музея. 20 тысяч единиц живописи, графики, скульптуры и произведений декоративно-прикладного искусства - это не шутка! Здесь собраны, в основном, работы, имеющие отношение к Харькову, Украине или по тематике, или по принадлежности автора к этому краю. И, конечно, богат музей коллекцией русской и западноевропейской живописи. - А есть ли в Вашем музее работы армянских художников? - с таким вопросом обратился я к директору музея - госпоже Лосиковой Л. Н. - Конечно, есть, -- ответила Людмила Николаевна и передала меня «в руки» хранительнице фондов Нине Васильевне Фоменко. Не могу сейчас передать ощущение той радости и гордости, когда мы в каталоге по фамильным окончаниям находили произведения моих соотечественников - и былых, и нынешних. Начну по алфавиту: И. К. Айвазовский -- целых шесть работ (экспонируется одна -- «Гурзуф», написанная автором в Харькове и подаренная им городу в 1859 году); Абегян Мгер, две работы: «Бжни» и «Облачный день»; Асламазян Мариам - «Цветущий кактус»; Бурджелян Юрий - «Натюрморт»; Налбандян Дмитрий -- «Киров, Ворошилов, Сталин -- на Беломорско-Балтийском канале»; Парсамян Альберт, Степанян Вардкес; Сарьян... Кто? Мартирос? Нет, здесь надо перевести дыхание. Ведь это один из признанных гигантов не только армянского, советского, но всего европейского искусства ХХ века. Это одна из вершин армянской живописи... - А как называется работа? -- спрашиваю у Нины Васильевны. Она медленно вычитывает из каталога: «Встреча Александра Сергеевича Пушкина с телом Грибоедова в Армянских горах в 1829 г.». - А можно ее посмотреть? - не терпится мне. - Только с разрешения директора, - отвечает она. Директор разрешила. С помощью двух рабочих мы сняли огромную - больше метра - работу с сетки, вынесли из темного помещения фондов в светлое - и я ее сфотографировал. И вот она сейчас перед Вами, дорогой читатель. ...Я давно был знаком с Мартиросом Сергеевичем, неоднократно встречался с ним, писал о его сгоревших на турецком корабле картинах, следовавших из Парижа в Армению, имею его работы, имею много книг о нем и им написанных и подписанных мне, но... Но нигде не только не видел, но никогда и не слышал об этой работе Сарьяна. Вернувшись в Москву, я снова перелистал все имеющиеся у меня книги о Сарьяне - нет, нигде ничего об этой картине нет. А она, говоря лексикой Вл. Путина, картина знакомая! Здесь и автор «Путешествия в Арзрум», здесь и имя автора пьесы «Горе от ума», впервые сыгранной на армянской сцене, здесь и армянские горы и, главное, здесь одна из вершин армянской живописи - Варпет (мастер) Сарьян! Я и, наверное, Вы - мой читатель, в гордом восторге сейчас! Внимательно изучаю надписи, сделанные рукою Варпета - «1936--1937» - это время создания картины. На обратной стороне холста надпись: «Если не хотите портить картину - раму не меняйте», - и опять почерк Сарьяна. ...И все это, как и большинство перечисленных мною произведений армянских художников, находится, к сожалению, в запасниках. Как мне сказали, только одна десятая часть имеющихся работ находится в экспозиции. Причина - стесненное материальное положение этого великолепного духовного очага культуры Харькова. И мы, армяне, не в обиде. Наоборот. Теперь наши искусствоведы смогут познакомиться с ней впервые, возможно, введут эту работу в Перечень произведений Мастера. Я полагаю, что картина была написана Сарьяном к 100-летию со дня гибели А. С. Пушкина. Позже я узнал, что картина музею была передана из фондов Дирекции Художественных выставок и панорам СССР 27 мая 1948 года. Для любознательных сообщу, что М. Сарьян выставлялся на Украине трижды: в 1913 году - в Китае, в том же году - в Одессе, в 1940 г. - во Львове. И вот в четвертый раз... буду нескромен, передо мной - 4 июня 2001 года в Харькове... Хотя ждала она этого дня, наверное, 54 года! Больше полувека. P. S. А недавно в разговоре со мной народный художник СССР, академик Н. Никогосян сказал, что он очень давно видел эту картину в мастерской М. Сарьяна. - Что там нарисовано? - спросил я. - Там Пушкин в шляпе, на коне, а на втором плате - телега с гробом... И все это - в армянских горах. И я успокоился. Роберт Баблоян Москва -- Харьков -- Москва

-

Патриотов полно, а вот национальных деятелей... В день поминовения Серо Ханзадяна его могилу в Пантеоне не посетил никто, кроме родственников… Исполнилась 94-я годовщина со дня рождения и 11-я со дня смерти Серо Ханзадяна. Он был одним из самых издаваемых наших писателей - тираж одного лишь его «Мхитара Спарапета» достиг 150 тысяч. Велико оставленное Серо Ханзадяном литературное наследие: романы «Говорите, горы Армении!», «Шуши», «Земля», «Арцах в огне», сборник сказок и преданий «Маленькие лилии», пять сборников рассказов, книга «С отцом и без отца» и многое другое. В последние годы благодаря меценатам были изданы также произведения «Нждэ» и «Геворг Чауш», но остались еще и другие ценные произведения писателя, до сих пор не вышедшие в свет. Серо Ханзадян овладел искусством расшифровки старинной тайнописи, причем не только буквенной, но и орнаментальной, и изложил свои наблюдения и опыт в неизданном небольшом трактате, представляющем собой научное дополнение и логическое продолжение вышедшего много лет назад сборника «Письмена». И все же главным в его творческом наследии остается, пожалуй, «Айренапатум» - невероятное количество собранного в нем ценнейшего эпического материала делает этот труд одним из краеугольных камней современного арменоведения. Это семь томов, четыре из которых были изданы в 1980-1989 годах, а остальные все еще ждут выхода в свет. Серо Ханзадян объездил все села и уголки Армении, записал множество легенд, преданий, притч и историй, мало того - детально описал географию и климат данной местности, города или района, рассказал, как население добывает хлеб свой насущный, показал, что люди сеют и что жнут, откуда переселились и на каких диалектах говорят, какие имеются церкви, другие исторические и культурные памятники, какие знаменитые люди были среди них, чем армяне данного места отличаются от остальных, и т. д. и т. п. Перед каждой своей поездкой писатель дотошно изучал и исследовал письменные источники, дополняя наблюдения сведениями, полученными от местных старожилов. Сын Серо Ханзадяна, заслуженный художник и педагог Арарат Ханзадян вспоминает, как работал его отец: «Он спал 5-6 часов в сутки, просыпался в 6 утра и уезжал в какое-либо село. Для него не существовало ничего второстепенного - он записывал все, что слышал и, вернувшись домой, до поздней ночи перепечатывал на пишущей машинке». «Айренапатум» - это цикл дневниковых записей, подкрепленных точным фактическим материалом. «Письменные свидетельства о наших селах подобно песчинкам рассыпаны в наших древних и новых писаниях, - свидетельствует сам писатель. - Я постарался по крупицам собрать все, ибо вряд ли у нас найдется другой человек, взявшийся за такое». Серо Ханзадян побывал везде, где можно было бы найти хотя бы одного армянина - именно поэтому его труд охватывает чуть ли не всю современную и историческую Армению - Нахичеван, Карабах, армянские колонии Средней Азии, Восточной Европы, России, Украины, Болгарии, Румынии и многих других мест. «Я постарался охватить и выявить ход жизни каждого села. Были важные события, очевидцем и участником которых я был, были и вещи, о которых слышал из уст современников. Я проверил их достоверность и лишь после это включил в свои записи», - пишет в своей «Памятной записи» Серо Ханзадян. Кроме того, Серо Ханзадян был первым, кто обратился к вопросу амшенских армян. * * * В 1937 году Николая Ханзадяна, отца Серо Ханзадяна, расстреляли в Ереванской тюрьме как дашнака. Серо вместе со старшим братом уехал из родного Гориса. Он обосновался в селе Татев и несколько лет учительствовал там. Именно в те времена и завел он свой дневник. Начал интересоваться историей, добывал старинные хроники и книги по арменоведению, записывал устные беседы и сказания. Под конец жизни писатель, по свидетельству его сына, «имел под рукой практически все исторические и арменоведческие материалы. В библиотеке отца насчитывалось 24 тысячи книг, и большинство из них были редкими раритетами. Очень часто посещал он также Матенадаран и библиотеки». И можно себе представить, какую огромную историческую и научную ценность представляет собой собранный писателем за десятилетия материал, увиденный глазами очевидца, пропущенный через душу и сердце писателя и изложенный превосходным литературным стилем, какую ценность он представляет для собственного нашего познания, для сохранения наших духовных, культурных, национальных корней. И как тут не поразиться тому, что несколько томов этого уникального труда все еще остаются в рукописи!.. * * * В 1970-е годы в Армении было немало коммунистов, обладающих национальным сознанием, и очень многие из них были кураторами литературы и искусства. На издание первых томов «Айренапатума» они «закрыли глаза», и рискованный «националистический» шаг Серо Ханзадяна обошелся для него без последствий. Впоследствии, еще до распада СССР, были подготовлены к печати и остальные тома «Айренапатума», но, по словам Арарата Ханзадяна, «политическая ситуация запуталась, за этим последовало крушение СССР, и последние тома так и остались неизданными». * * * В тот день дань памяти Серо Ханзадяну в Ереванском Пантеоне не отдали ни Союз писателей, ни Министерство культуры, ни даже представители прессы. Лишь по одному из телеканалов прошел крошечный сюжет. Сегодня нередко приходится видеть чуть ли не обожествление совершенно недостойных какого-либо уважения людей, тогда как истинные величины не только остаются в тени, но и попросту игнорируются. Анна Агванян

-

К 16-ой годовщине взятия Агдама Город Агдам был известен на всем обширном пространстве СССР. Нет, не обсерваториями, как Дубна или Бюракан, не прославленными учеными, как например, В. Амбарцумян или А. Сахаров, выдающимися памятниками архитектуры, как Владимир, Самарканд, Кижи или Гегард. Нет. Агдам был широко известен производимым в этом городе одноименным низкокачественным дешевым алкогольным напитком. Крепленое, доступное по цене вино, производимое на заводах, являлось широко распространенным напитком, главным образом среди деклассированного элемента. «Агдам Петрович», так ласково прозвали этот ядовитый напиток наиболее беднейшие, или уже вовсе спившиеся люди. Вообще, мне кажется, что влияние отравы из Агдама на уровень преступности и интеллектуальный потенциал жителей СССР еще ждет своего исследователя. Но «Агдам Петрович» родился в советские годы, существенно поднимая прибыль Азербайджанской ССР от перерабатывающей промышленности и «сельского хозяйства». Однако история поселения Агдам, как легко догадаться, возникла не в 1921 году. Ко времени советизации Азербайджана Агдаму было уже примерно двести двадцать лет. Поселение зародилось как результат обращенной к арцахскому князю Асан Джалялянов просьбы вождя племени тюркского кочевого афшаров. Афшары в то время кочевали между Миль-Муганской степью и Карвачарскими горами. Поднимаясь на лето в покрытый сочными альпийскими травами Карвачар, они спускались на зимовку в теплые степи. В пути всякое случалось, бывало, и умирали люди. Вот и обратился вождь афшар к армянскому князю с просьбой выделить им место для кладбища. Просьба была удовлетворена - легенда гласит, будто князь ответил: «Можете умирать спокойно. Мы найдем, где вас хоронить». Как бы там ни было, а место для кладбища было выделено. Там, где потом выросло поселение. В самом деле, вначале одна могила, затем вторая, третья, тридцатая… Затем возникло желание жить рядом с могилами родных. Афшары нанимались на работу поденщиками в армянских домах и ставили юрты у кладбища. Затем юрт стало больше, появились дома, словом, возникло поселение. А, возникнув, разрослось, расширилось, а в советские годы и вовсе выплеснулось далеко за пределы отведенной кладбищу территории. Коммунистический Азербайджан уделял этому городу особое внимание: расположенный на границе с армянской областью, Агдам рассматривался азербайджанскими интернационалистами в качестве опорного пункта против армянского населения Нагорного Карабаха. Город был превращен в районный центр, а сам район двумя смертельными клиньями врезался армянскую автономию. Жители Агдамского района пользовались благами, которые могли лишь сниться остальным азербайджанцам, за исключением разве что жителей Шуши, пользующимися не меньшими, если не большими льготами. Разросшийся и все более крепнущий Агдам стал настоящим бичом для жителей Нагорного Карабаха. Азербайджан прокладывал дороги таким образом, чтобы при поездках в армянские райцентры Гадрут, Мартуни и Мартакерт невозможно было миновать Агдам. Сегодня, когда в НКР проведены благоустроенные дороги, трудно поверить, что в советские годы для поездки из одного армянского райцентра в другой, необходимо было выезжать за пределы автономии. И проехать через враждебно настроенный Агдам. К 1988 году в Агдамском районе, согласно официальным данным переписи, проживало свыше 130 тысяч человек. И вся эта масса людей с рождения воспитывалась в ненависти к армянам. Вовсе не случайно, что, узнав о решение Областного Совета народных депутатов Нагорного Карабаха с просьбой воссоединить армянский край с Армянской ССР, именно из Агдама двинулась на Степанакерт многотысячная толпа погромщиков и убийц. Агитировать их не было нужды. Их надо было только кликнуть, а, кликнув, сказать «фас». Решение Облсовета было принято 20 февраля 1988 года, а уже ранним утром 22 февраля в автономию вторглась огромная орда погромщиков. Но времена уже были другие! Армянское население Нагорного Карабаха было готово отстаивать свое десятилетиями лелеемое стремление освободиться от инонационального гнета. Погромщиков встретили на подступах к Аскерану. Встретили твердо, с сознанием собственной правоты. И многотысячная армия погромщиков вынуждена была остановиться перед решимостью и мужеством горстки армянских парней. Если бы у руководства Азербайджана хватило мужества и благоразумия осмыслить события 22 февраля, они бы поняли: с этими ребятами воевать не имеет смысла. Война способна обернуться для Азербайджана катастрофическим фиаско. Но Баку, видимо, понадеялся на колоссальное превосходство в людских резервах. И «отомстил» за поражение под Аскераном в Сумгаите. Геноцидом безвинных и безоружных армянских жителей этого приморского, расположенного в 400 километрах от Нагорного Карабаха города. Уже в ходе агрессии Азербайджана против НКР Агдам был превращен в главный военный кулак Азербайджана. Так, по сообщению А. Муталибова, бывшего в то время президентом Азербайджана, к середине февраля 1992 года в Агдаме были сосредоточены 34 тысячи вооруженных до зубов аскеров (читателя прошу сравнить эти цифры с цифрами, приведенными Л. Юнус в ее статье). Из Агдама методично расстреливались все окрестные населенные пункты, включая Степанакерт. Разрушались армянские деревни Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского районов. Особенно пострадал Аскеран, практически полностью разрушенный безжалостным огнем азербайджанской артиллерии. Недостатка в боеприпасах агдамцы не испытывали: в городе был расположен окружной склад боеприпасов Закавказского военного округа Министерства Обороны СССР. В этих условиях взятие Агдама и подавление его огневых точек стало жизненной необходимостью. Военная операция по взятию Агдама продлилась менее трех суток. Карабахские войска перешли в наступление с двух сторон и, взяв город в клещи, вынудили его защитников покинуть его. Город был взят на удивление легко. Как писал в своих воспоминаниях азербайджанский офицер, прибыв туда, он не понял одного: «Население не хотело, чтобы мы их защищали. Они все бежали». Тогда же госсекретарь Азербайджана Лала Шовкет Гаджиева укоряла агдамцев: «Свыше ста дней мы ежедневно бомбили Степанакерт, но армяне не покинули свой город, а вы бежали уже тогда, когда даже разрывов снарядов не было слышно». Так и не поняла высокопоставленная дама, что армяне защищали Родину, а агдамцы, как были приютившимися у кладбища кочевниками-афшарами, так ими и остались. А вот как описывает взятие Агдама армянскими подразделениями азербайджанский исследователь Джангир Араслы: «К началу июля армянское командование сосредоточило на агдамском направлении основные силы 2 АК (армейских корпуса – Л. М.-Ш.) ВС Армении: четыре пехотных полка (до 6 тысяч военнослужащих), два танковых батальона (60 танков), пять артиллерийских дивизионов (120 стволов артсистем), часть 1 десантно-штурмового полка, 1 вертолетную эскадрилью (до 10 вертолетов Ми-24). Задействовав имеющиеся силы, армянские войска предприняли в общей сложности шесть массированных атак с целью захвата Агдама. При этом они неоднократно входили в пределы городской черты, но были выбиты после уличных боев. Несмотря на упорную оборону, гарнизон города был поставлен в сложное положение из-за затяжного внутриполитического кризиса, развернувшегося в Баку. Личный состав был измотан многодневными боями и испытывал отсутствие подкреплений, нехватку боеприпасов. В результате в ночь 23/24 июля после 42 суток непрерывных боевых действий части агдамской бригады были вынуждены оставить город и отойти в северном и восточном направлениях». В этих нескольких предложениях такое нагромождение лжи, что на опровержение придется писать целый трактат. Прямо не Агдам, а Сталинград какой-то брали наши ребята. Если коротко: в боях принимала участие Армия Обороны НКР, а не ВС Армении; будь в те годы у АО НКР хотя бы пятая часть того вооружения, сколько привиделось перепуганному Араслы, пришлось бы ему писать подробности освобождения Гандзака и восстановления вдоль Куры исторической границы; никаких уличных боев в Агдаме не было: воевать было не с кем, объятые ужасом азербайджанские аскеры бежали чуть ли не в самом начале наступления, а не «отходили в северном и восточном направлениях». Успех операции был обеспечен не придуманным Араслы колоссальным количеством оружия, а грамотно разработанным планом, четкой работой разведки и неумолимой точностью армянской артиллерии, практически не сделавшей ни одного «холостого» выстрела. Наши снаряды ложились точно в цель, сея среди врага панику и ужас. Фактически после работы артиллерии пехоте оставалось взять Агдам голыми руками. Уже первые залпы нашей артиллерии привели к большим потерям среди защитников города. Были подорваны склады боеприпасов, разрушены казармы. Азербайджанские аскеры в панике метались по городу, бросали оружие и бежали из Агдама. Огромный по карабахским меркам город полностью опустел всего за несколько часов, оставив армянской стороне колоссальное количество оружия и бронетехники. Армяне овладели также и огромным складом запасных частей к танкам и иной бронетехнике. Освобождение Агдама имело для Карабахской войны значение не меньшее, чем славная победа в Шуши. И речь не только о военной составляющей операций. Просто и Шуши, и Агдам стали ярким подтверждением неоспоримого факта: недавно перекочевавшие в регион тюркские племена просто не успели обзавестись чувством родины. Историческая Родина армян была для них лишь местом проживания. И как показала история, временного.

-

Эта война станет последней для азербайджанского государства Размышления армянского добровольца – участника национально-освободительной войны в Карабахе. В последнее время мне частенько попадаются полные угроз публикации азербайджанцев разного калибра. Вы, азербайджанцы, говорите о войне и мире, но угроза возобновления боевых действий должна тревожить вас больше. Пусть вас беспокоят ваши многочисленные нефтяные скважины и нефтепроводы, без которых вас настигнет крах. Привыкнув к изобилию природы, вы не приспособлены к труду. Хотите, напомню военные времена: мы копали окопы кирками и лопатами, вы – тракторами и бульдозерами, устанавливали железобетонные конструкции. А там, где не было техники, рыли двадцатисантиметровые окопы, поэтому не могли прикрыть свои задницы – при первом же ударе, как зайцы, убегали с позиций. Оружия и боеприпасов вам всегда хватало. Огромные оружейные запасы 4-ой армии СССР, предназначенные для обороны практически всего Закавказья, были вашими. На один - два точных удара нашей артиллерии, удары «Града» вы отвечали 40-50 залпами, не экономя, бомбили и днем, и ночью. Мы привыкли работать, очень любя свою Родину, мы защищали свой дом. Это вы пытались захватить. И это вам не удалось. Два-три примера послужат холодным душем для вас и освежат вашу склеротичную память. Вспомните, как вы с превосходящими людскими ресурсами, количеством оружия и бронетехники «со славой» покидали Шуши и Лачин, Агдам и Физули и другие позиции? Два раза вам просто повезло: установленное при участии посредников перемирие помешало вашему полному сокрушению, в противном случае ваши «доблестные войска» бежали бы подобно зайцам до самого Каспия. В ушах по сей день звенит вой «ай ана, ай ана» молодых солдат, насильно пригнанных методами Берии навстречу смерти в 1994 году в Мартакерте, и матерные крики и ругательства «ана» с тыла. Авантюра отца Алиева провалилась: старый лис, почувствовав неизбежность краха, заткнулся. Теперь к угрозам перешел сынок. Пускай испытает судьбу и тогда лишится трона, а Азербайджан, может быть, станет нормальной страной. Самое важное - человеческий фактор. Оружие никчемно без профессионалов. Восточная пословица гласит: «Каков наездник, таков и конь». Неужели опять вся ваша надежда на моджахедов и других наемников, которые, натолкнувшись на армянский боевой дух, бежали с поля боя, даже не взяв обещанных денег. Я помню из увиденных лишь мною более десятка случаев, когда при десятикратном превосходстве вы оставляли позиции и населенные пункты. Разрабатываете какие-то сценарии молниеносной или долгосрочной войны, однако лишитесь и вашей нефти, и нефтепроводов с самого ее начала. Кстати, напомню, что нефтяные скважины горят долго и сильно. Мифу о вашем богатстве настанет конец и вы окончательно будете загублены в огне нефтескважин. Напомню лишь несколько случаев о проникновении ваших разведывательно-диверсионных групп специального назначения и их позорном уничтожении. Диверсионную группу из семи человек на территории Кянд Горадиза 19-летний солдат, отслуживший всего шесть месяцев, имея при себе всего один магазин патронов в течение 35 минут держал на брюхе, пока не пришло подкрепление. Часть из них взяли в плен, других уничтожили. Мой доблестный боевой товарищ, бывший земледелец, доброволец, ставший в последствии комбатом Осо, попав в засаду хорошо подготовленной группы из 12 диверсантов, и будучи тяжело раненым, в одиночку заставил их бежать. Вот типичные примеры вашего духа. Вы на своей шкуре почувствовали удар армянских вооруженных сил в 93-ем, от которого до сих пор не приходите в себя. Напоминаю, что за этот период мы еще более усовершенствовались. Если хотите знать, вопреки моей личной миролюбивости и миролюбию моего народа, я хочу, чтоб война началась. Она станет последней для азербайджанского государства, поскольку исчезнет ставшая тюрьмой народов ваша мини-империя, а готовых пойти на войну добровольцев, как и прежде, среди нас тысячи. Осознавая данную ситуацию, уверен, что лидеры и дипломаты нашего народа пойдут на мудрые шаги. Одно не подлежит обсуждению – армяне Арцаха сделали свой окончательный выбор жить независимо, там живет выросшее в независимости 20-25-летнее поколение. Обратного пути быть не может. В годы Арцахской освободительной войны наш народ кровью своих лучших сыновей сковал победу. Народная пословица утверждает: «Кровь водой не станет». Последователей примеру этих героев много. Мы пережили большие лишения, но с честью и славой преодолели их. Помню слова бывшего пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Лейлы Юнусовой, которая еще в 1994 году говорила: «Скоро в Азербайджане все станут героями, а государства Азербайджан не будет». Кстати, напомню вам, что во время и после войны ни один из сражавшихся наших парней не получил звания Героя при жизни, а вы выдумываете мифы о своем героизме и лишь на примерах образов Гачаха Набу и Кероглу в состоянии воспитывать своих жалких солдат. Припоминаю еще один эпизод военного времени, когда вооруженный до зубов город Физули с окрестностями потерпел позорное поражение от сформированных в армянских селах маленького ущелья напротив отрядов; мы взяли четырнадцать пленных. К сожалению, двое попали в плен и с армянской стороны. Во время переговоров по обмену военнопленных ваша сторона предложила менять одного на семерых. Наш командир очень точно выразился, сказав, вы что, человека на баранов меняете. Азербайджанцы так и не захотели сделать логичное предложение, поскольку имели целью заработать денег, а солдат, человек у вас обесценен. Горечи и лишения войны я ощутил на себе. Война оставила тяжелый след в моей душе, моей семьи и армянского народа. Есть матери и вдовы, по сей день одетые в черное, которые наряду с горечью потерь, ощущают также гордость и славу. Помня все это, мы не хотим войны, и поэтому мы основательно готовимся к миру. Спустя 15 лет после войны я также пришел к выводу, что вынужден жить со своими соседями. Эта ситуация не может продолжаться вечно, решение обязательно будет. Так пусть оно будет логичным и мирным без несуразиц и насаждения межнациональной ненависти. Дети коррумпированных алиевых и других будут вкушать блага нефтедолларов, а дети жалких и бедных опять будут кричать «ай ана, ай ана». Тех, кто сегодня швыряется угрозами, в те годы не было и видно, а народная пословица гласит: «После драки кулаками не машут». И дай Бог нашему соседнему народу реалистичности и благоразумия смириться с ситуацией и оставить в покое армян Арцаха. Феликс Погосян, полковник

-

Юрий Барсегов Мнение по поводу публикации в газете «Л'Орьян Ле Жур» В бейрутской газете «Л'Орьян Ле Жур» в мае 2001 года был опубликован комментарий посла Турции в Ливане Назима Думлу по поводу трагических событий в истории армянского народа в начале XX-го века: «В течение шести веков турки и армяне жили по соседству в обстановке мира и братства. Армяне завоевали доверие и уважение султанов и заслужили определения «лояльной общины». Начиная со второй половины XIX века, Россия, с целью расшатать и разрушить Османскую Турцию, пыталась завоевать симпатии армян, обещая им создание на территории Восточной Анатолии «Великой Армении», в состав которой будут включены территории между Черным и Средиземным морями... ...В ходе Первой мировой войны армянские банды террористов сотрудничали с русскими войсками, и вооружали армянское гражданское население. Они притесняли жителей турецких сел и провинции Ван, среди которых было 60 тысяч мусульман... Перемещение армян и их размещение в другие районы империи, где бы они не могли ни угрожать безопасности армии, ни нарушать общественный порядок, было срочной необходимостью». Тезисы, приводимые автором публикации в газете «Л'Орьян Ле Жур», противоречат исторической правде и фактам. Неверны утверждения о том, что армяне будто жили в мире и согласии с Османской империей и что подстрекаемые Россией, они «ударили ей в спину» в ходе Первой мировой войны. На самом деле история свидетельствует о том, что армяне, как и другие этносы и религиозные группы, подвергались унижениям и преследованиям со стороны властей Турции. Среди них были ассирийцы, марониты, арабы-христиане и другие. Причем армяне даже не были первыми жертвами преступной государственной политики по управлению порабощенными народами. Совершенно неверным является расхожее клише, что геноцид армян произошел только в 1915 году, в начале Первой мировой войны. По сути дела, он начался еще в 1876 году и продолжался с разной интенсивностью вплоть до 1923 года. Только в 1894-96 гг. были уничтожены 300 тысяч армян. Решение о полной ликвидации «армянского этнического клина», который, как считали турецкие правители, отделял их от этнических братьев-тюрок, было принято еще до начала Первой мировой войны. Есть документы, подтверждающие это, и они опубликованы. А война в отличие от мирного времени давала идеальный повод для реализации замысла по уничтожению армян, который совпадал с целями пантюркистской территориальной экспансии. Что же касается так называемого «подстрекательства армян со стороны России», на которое ссылается турецкий автор, то накануне Первой мировой войны Россия делала все, чтобы предотвратить вступление Турции в военные действия. Это и понятно: воевать на два фронта Россия не хотела. И Россия, и ее союзники по Антанте были согласны на такой шаг, как предоставление Турции гарантий территориальной неприкосновенности, лишь бы заручиться ее неучастием в войне. Но у Турции были свои планы территориальной экспансии за счет России -- на Кавказе и Средней Азии, и на сей счет тоже есть целый ряд неопровержимых свидетельств с третьей стороны. Так, британский лидер Уинстон Черчилль в своих мемуарах, написанных после Первой мировой войны, когда наметилось сближение между Турцией и Лондоном, отмечал, что ни одно государство не вступило в войну с такой радостью и готовностью как Турция. Более того, она перенесла военные действия на территорию России уже после того, как та в 1917 году вышла из войны. Турки дважды вторгались со своими войсками на российскую территорию, а в 1918 году дошли до Баку. Не выдерживает также критики тезис посла о «восстании армян». Исторические факты говорят, что с началом войны турецкие власти мобилизовали в армию всех мужчин-армян: от юношей до пожилых людей, что исключало такой поворот. Вместе с тем, начав боевые действия против Росси, они дважды предлагали армянам и азербайджанцам поднять восстание в тылу у русских, что отражало провокационный характер их политики. Армяне этот призыв отвергли. Неубедительны и рассуждения турецкой стороны о якобы «временном выселении армян». Ведь после окончания войны на всех мирных конференциях Турция категорически отвергала возможность возвращения армян в их родные места, откуда они были насильственно изгнаны. До сих пор Турция не разрешает армянам даже через своих представителей, не въезжая в страну, получить свое имущество, отнятое при депортации. Таким образом, тезисы, изложенные турецким послом в Ливане, не выдерживают проверки историческими фактами и полностью несостоятельны. Ныне Турция при поддержке США стала региональной державой и считает, что имеет право на особую роль на Кавказе. Поэтому сегодня правда о тех исторических событиях важна и полезна как для понимания современных событий в регионе, так и их возможного развития в будущем. Август, 2001 г.

-

Очередная тема по старой тюркской традиции благополучно сливается в унитаз. Турок, свои комплексы вместе с "разгромом Москвы" ты можешь обсудить, открыв тему в разделе "Офф-топ". А здесь ты элементарно флудишь.

-

Рубен Мелконян О вопросах армян Турции Известно, что одним из самых опасных явлений, раскалывающих Армянство изнутри, является взаимная нетерпимость и «обычай» сеять отчужденность по отношению друг к другу, которые время от времени проявляются ярче обычного. Неотъемлемую часть этого явления составляют разделение Армянства по происхождению, месту жительства, конфессиональной, религиозной или партийной принадлежности. В различных сегментах рассеянного по миру Армянства эти явления имеют свою специфику – в зависимости от среды и обстоятельств. Следует отметить, что различные проявления этого явления распространены не только среди Армянства, но и среди многих других национальностей, однако в нашем случае, как мы считаем, вопрос приобрел большую важность, что связано также с географической и политической ситуацией. Нелишне отметить, что к распространенной у нас идеологии «местного национализма» или «местного патриотизма» сложилось подчеркнуто негативное отношение, исключающее любое проявление дискриминации в Армянстве1. В стороне от этих явлений не осталось также армянство Турции. Чтобы лучше представить сложившуюся ситуацию, вкратце обратимся к некоторым подробностям недалекого прошлого армянской общины Стамбула. Сегодня константинопольская армянская община стоит перед множеством серьезных проблем – сохранение армянских школ, языка, культуры и пр. Следует отметить, что в результате проводимой Турецкой Республикой политики армянская община постепенно редеет. Для сравнения отметим: в 1920-х гг. в Турции проживало около 300 тыс. армян, а сегодня, по официальным данным, число армян-христиан составляет всего 60 тыс. человек2. Сокращение численности армянской общины сказалось также на количестве армянских школ. Так, если в 1972-73 учебном году в Стамбуле действовали 32 армянские школы с 7366 учениками, то в 1999-2000 учебном году число школ сократилось до 18 – с 3786 учениками3. А по данным на май 2008г. в 18 армянских школах Стамбула обучаются 3072 ученика4. Как видим, за 30 лет армянская община потеряла почти половину своих школ и учеников. Как говорит стамбульский педагог-армянин Каро Палян, «каждый год мы теряем 150-200 учеников, и если так будет продолжаться и дальше, то в ближайшие годы мы вынуждены будем закрыть 6-7 школ»5. Разумеется, сокращение числа учеников-армян связано не только с эмиграцией: оно имеет также другие существенные причины. Этот пробел, образовавшийся вследствие миграции, константинопольская армянская община восполнила благодаря армянам, в разные годы переместившимся в Стамбул из провинций. Причем, иммигрировавшие из провинций армяне невсегда обладали качествами, присущими «настоящему армянину». Делом спасения этих армян занимались патриархи Гарегин Хачатурян (1951-1961 гг.) и Шнорк Галустян (1960-1990 гг.), усилиями которых много тюркоязычных и курдоязычных армян, стоящих на грани ассимиляции, переместились в Стамбул, а их дети, обучаясь в армянских школах, смогли в определенной степени интегрироваться в общину и, в числе прочих, сформировать сегодняшнюю армянскую общину Стамбула. Однако в константинопольской армянской общине, состоящей из различных слоев, всегда существовала и продолжает оставаться важной и актуальной проблема взаимовосприятия: в дискурсе константинопольских армян было распространено и до сих пор сохраняется разделение армян по происхождению или разделение на «настоящих константинопольских» и «провинциальных» армян. Причем «настоящий константинопольский» армянин означает более цивилизованный, более «продвинутый», а провинциал – отсталый, носитель провинциальных обычаев и пр. Однако, если быть реалистами, то нынешняя армянская община Стамбула состоит из потомков мигрировавших в Стамбул провинциальных армян и, следовательно, описывая проблему взаимовосприятия, было бы правильнее вместо разделительного термина «константинополец-провинциал» использовать термин «провинциал-провинциал». А термин «константинопольский армянин» было бы целесообразнее использовать либо условно, либо под этим подразумевать, скорее, понятие «житель Стамбула». Отнюдь не распространяя явление на всю константинопольскую армянскую общину, считаю должным отметить, что взаимная отчужденность, основанная на культурных и иных различиях, ярко выражена между жителями Стамбула и армянами из Армении (которые едут в Турцию на заработки) и даже между различными группами армян, обосновавшихся в Стамбуле. Наши личные наблюдения позволяют утверждать, что в настоящее время одной из самых важных причин этого барьера является классовое различие. Т. е., можем сказать, что в Стамбуле наряду с «местным национализмом» распространен и возможно является приоритетным «классовый национализм». Именно классовый национализм зачастую препятствует тому, чтобы различные группы стамбульских армян могли свободно общаться друг с другом, поскольку различны их быт, образ жизни, образ мышления и даже говор. Вследствие «классового национализма» иногда регистрируются разводы между теми, кто в разное время переехал в Стамбул: это говорит о том, что существующие между ними разнородные преграды не смогли преодолеть даже десятилетия. Кстати, говоря о браках, мы хотели бы вернуться к обычаю заключения внутриобщинных браков между криптоармянами и привести пример, который, по нашему мнению, довольно красноречив. Так, во время беседы с криптоармянкой, переехавшей в Стамбул из одного Харбердского села (женщины, называемой верообращенной, «денме»), выяснилось, что она хочет женить двух своих сыновей и ищет для них невесток. На наш вопрос, хочет ли она найти невесток-армянок, женщина ответила: «Нет, армяне за нас дочь не выдадут». Тогда мы спросили, может она ищет невесту-турчанку или курдиянку? Она ответила: «Нет, мы хотим найти невесток из таких семей, как мы». Фактически, можем сказать, что среди верообращенных армян одним из стимулов, побуждающих к внутриобщинным бракам, можно считать факт неинтегрированности в другие группы Армянства. Даже в Стамбуле верообращенные или вторично обратившиеся в христианство армяне, не интегрировавшись в константинопольскую армянскую общину, вынужденно или подсознательно сформировали (либо находятся на этом пути) отдельную этнографическую группу, которая считает себя отличной и от армян, и от турок. Возможно, в том числе, вследствие этой неинтегрированности сегодня часть амшенских армян-мусульман Турции считает себя представителем нации «эмшин», а диалект армянского языка, на котором они говорят, – «амшенским»6. Факт также, что существующие среди амшенских армян-мусульман подобные проявления в той или иной степени заметны также у потомков и различных групп верообращенных армян, и это случит почвой для утверждений о том, что после верообращения эти люди перестали быть армянами. Однако научность требует отдельного подхода к каждой такой группе, исследовать влияние обстоятельств на них и возможные результаты в случае каких-либо изменений. Утвердившиеся между армянами Турции проблематичные отношения в результате прошедших недавно общинных выборов приобрели публичный характер. Так, 22 марта прошли выборы руководящего состава фонда стамбульской церкви Сурб Еррордутюн (Святая Троица). Следует отметить также, что вышеупомянутый фонд обладает достаточно большими финансовыми средствами, и, естественно, предстояла напряженная борьба. Фондом церкви долгие годы управлял представитель константинопольской армянской общины Апик Айрапетян, которому 85 лет, и на этих выборах он опять выдвинул свою кандидатуру. Его противником на выборах стал Мурад Бештепе, которого поддерживали обосновавшиеся в Стамбуле сасунцы. Отметим, что заметная уже в предвыборный период напряженность сопровождалась взаимными обвинениями, однако самой распространенной антипропагандой, применяемой против сасунцев и их кандидата, была та, что они не армяноязычные и даже не армяне, а курды, и не следует передавать церковь в управление курдам. Фактически, десятилетиями не озвучиваемые публично мысли были использованы в избирательных агитационных технологиях. Выбор этого метода показывает, что, тем не менее, есть множество людей, которые должны были подпасть под воздействие вышеупомянутых идей. В предвыборный период даже появились термины, которые были нацелены на то, чтобы еще более усугубить существующий барьер: так, крыло борющихся за управление фондом «старых константинопольских армян» начали называть «белыми армянами», по всей видимости, пытаясь подчеркнуть их «знатное происхождение», а другое крыло назвали «провинциальными армянами». Спор между «белыми» и провинциальными армянами нашел свое отражение в общинной жизни и выдвинул армии сторонников, которые и продолжили борьбу. Более того, поднятый вокруг фонда церкви Святая Троица шум вышел за рамки общины: к нему также обратилась турецкая пресса. Например, газета «Хурриет» в статье под названием «Армянские выборы с участием турок и курдов» подробно описала ситуацию7. Наши личные наблюдения и напечатанные в турецкой (в том числе, константинопольской армянской) прессе статьи позволяют утверждать, что вследствие этих выборов в общине образовались двоякие настроения. Например, еженедельная газета «Акос», активно освещавшая протекающие вокруг фонда развития и критикующая разделения «провинциальный армянин» и «константинопольский армянин», удостоилась критики членов общины за то, что якобы сильно преувеличенно и преднамеренно представляет существующий между армянами барьер и провоцирует искусственную напряженность8. Примечательно, в частности, что обе стороны высказывались против дискриминационных формулировок и считали, что это вредит интересам общины. Константинопольский армянин Арет Яман в своей статье задает несколько риторический вопрос, наводящий на размышления. Так, он справедливо спрашивает: почему до сих пор в общине таких споров и дискриминации не было, а теперь их распространяют некоторые газеты (имеет в виду «Акос»)?9 Разумеется, мы не согласны с автором, поскольку дискриминационные настроения у части армянской общины Стамбула были всегда, просто они до этого не получали такой огласки. Яркие примеры дискриминационного отношения можно встретить среди армян, в разные годы приехавших учиться в армянских школах Стамбула из провинций. Например, рассказ малатийца, обосновавшегося в США, со всей глубиной показывает различные проявление распространенной среди армян дискриминации: «В Малатии мусульмане называли нас армянами-«гявурами». Когда переехали в Стамбул, наши одноклассники в армянских школах называли нас «курдами». Спустя годы мы переехали в Армению, где нас называли «ахпарами», а обосновавшись в США, нас, наконец, стали называть армянами». Как справедливо отмечает один из авторов «Акоса» Робер Копташ, «выборы столкнули нас лицом к лицу с существующей внутри армянской общины дискриминацией»10. По словам Копташа, помимо классовых причин для неприятия старыми стамбульскими армянами переехавших в Стамбул сравнительно недавно армян, есть также бытовые обстоятельства. Например, незнание армянского языка, использование турецкого диалекта, даже стиль одежды. Все это для определенной прослойки армян очень важно, поскольку, согласно распространенному мнению, армяне должны быть только цивилизованными, высокосветскими, а провинциальные армяне наносят большой урон уже сформированному образу армянина11. Отсюда вытекает их стремление сохранить чистым образ «настоящего армянина», называя провинциалов курдами. Возвращаясь к спору между газетой «Акос» и ее оппонентами, отметим, что страсти настолько накалились, что старая команда фонда церкви Святая Троица совсем недавно подала на газету в суд. В качестве обоснования отмечалась пристрастное освещение газеты. Сторона-истец требовала от газеты компенсацию в размере более $30.000. Обращаясь к этому вопросу, брат Гранта Динка Ерванд Динк напомнил недавний иск президента Турции Абдуллы Гюля против депутата Джанана Арытмана, обвиняющего его в армянском происхождении, и с сарказмом отметил: «Президент в своем иске в качестве компенсации за «оскорбление чести» требовал всего 1 лиру»12. На самом деле, горько признаваться, что внутриобщинный спор получает такое развитие, но, в то же время, вызывает озабоченность, что к открыто выступавшим с судебным иском против газеты «Акос» пантюркистам, шовинистам и членам террористической организации «Эргенекон» присоединились также наши соотечественники. Однако, как отмечает Ерванд Динк, эти суды не изменят позицию «Акос»13. Вне всякого сомнения, что взаимовосприятие и хорошие отношения между различными группами Армянства могут принести пользу Армянству, а поиск новых разделительных линий и их агитация расшатывают наше и без того шаткое единство. Вместе с этим следует осознать, что подобные явления распространены не только среди Армянства и не только среди армян Турции. В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с взаимной отчужденностью, основанной на культурной и других различиях и вытекающих из них последствий. Мы вовсе не преследуем цель найти правых и неправых или «обвинить» кого-то, поскольку в действительности адресатами сложившейся ситуации являемся мы все. Однако для решения этой сложной задачи или, скорее, ее смягчения, разработать и применить рецепты несложно, просто нужны воля и понимание. Резонанс, вызванный состоявшимися 22 марта выборами фонда стамбульской церкви Святая Троица, продолжается и, похоже, продлится еще долго, поскольку эти выборы затрагивают не только материальные, но и более глубинные проблемы. Правда, они позднее были объявлены недействительными в связи с рядом обстоятельств и беззаконий, и в настоящее время ожидаются более широкомасштабные общинные выборы. Однако вопрос остается открытым, и, как отмечает Ерванд Динк, они перенесут его на всеармянское обсуждение, поскольку ответственность за этот вопрос и его решение в конечном итоге является армянский мир14. ----------------------------------------------- 1 Более подробно см. М. Лалаян, О вопросах национальной идеологии. Ереван, 2008, с. 37. 2 Kaplan S. 1915te ne oldu. İstanbul, 2005, s. 169. 3 Գոյումճեան Ս. Ակնարկ մը՝ Ստանպուլահայ Վարժարաններու Իրականութեան. Ստանպուլ, 2000, էջ 24: 4Unutmak mi Asimilasyon mu? Türkiye'nin Eğitim Sisteminde Azınlıklar // www.hyetert.com 5 Там же. 6 Кстати, следует отметить, что факты отталкивания исламизированным амшенских армян различными группами Армянства были зафиксированы не только в Турции, но и среди депортированных в 1944 г. из Аджарии в Среднюю Азию верообращенных амшенских армян. Как передает арменовед Сергей Варданян, десятилетиями занимающийся проблемами амшенских армян, в годы советской власти стремление исламизированных амшенских армян Средней Азии реинтегрировать в Армянство удостаивалось его безразличия и холодного отношение. В 1980-х гг., когда Варданян посетил Среднюю Азию, многие из верообращенных амшенских армян сказали, что он – первый армянин, считающий их армянами. 7 Türklü. Kürtlü Ermeni seçimi // Hurriyet, 4.5.2009 8 Türklü. Kürtlü Ermeni seçimi // Hurriyet, 4.5.2009 9 Çiçekeker A. Suni gündem: Beyaz Ermeni-taşrali Ermeni ayrimi // www.hyetert.com Yaman A. Beyaz Ermeni tartişmalari // www.hyetert.com 10 Koptaş R. Mağdur Ermeni, gaddar Ermeni // Agos, 03.04.09 11 Koptaş R. Mağdur Ermeni, gaddar Ermeni // Agos, 03.04.09 12 Koptaş R. Güç siyaseti // Agos, 03.04.09 13 Dink Y. Bu gençlere laf anlatmak çok zor… // Agos, 01.05.09 14 Там же.

-