-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Алиев разоблачает Алиева. Население Азербайджана стремительно сокращается Известный азербайджанский социолог Али Алиев в интервью газете «Эхо» поведал читателям о лживой статистике, используемой Азербайджаном в пропагандистских целях. В последние годы в Азербайджане время от времени появляются радостные сообщения «о рождении девятимиллионного жителя республики», затем 9 миллионов стотысячном, двухсоттысячном и так далее. Понятно было, что эти цифры высосаны из пальца, что в их «основе» - результаты последней советской переписи, а нынешние цифры «достигаются» путем механического подсчета населения республики с учетом процента рождаемости в советский период, и без учета изгнанных и покинувших Азербайджан армян, русских, евреев, украинцев и так далее. Не учитывается в этой статистике, вернее, скрываются, и подлинные цифры эмиграции собственно закавказских турок, а также коренных народов Азербайджанской республики. Между тем, общее количество эмигрировавших из Азербайджана людей (не считая армян, русских и так далее) давно превысило три миллиона человек, и тенденция эта, несмотря на «не имеющий аналогов в мире» рост экономики продолжается. Исходя из этих данных, а также учитывая традиционно высокую рождаемость среди закавказских турок, мы считали, что реальное количество населения Азербайджана составляет от 6 с половиной до семи миллионов человек. Данное количество людей в стане закавказских турок является для армянского народа комфортным. Однако теперь выясняется, что в Азербайджане нет и этого количества населения. Более того, становится очевидным, что Ильхам Алиев, регулярно заявляющий об эмиграции населения из армянских государств, и приводящий этот «аргумент» как подтверждающий правоту проводимой им политики, направленной на экономическое удушение Армении, просто напросто лгал. Президент Азербайджана, приводя сильно заниженные цифры о населении армянских государств, одновременно скрывал от собственного населения удручающие цифры падения количества жителей Азербайджана. Интервью азербайджанского социолога Али Алиева газете «Эхо» показывает многие явления, скрываемые властью и государственной статистикой Азербайджана. А. Алиев указывает на то, что в Азербайджане «низкая рождаемость: меньше 2,0 ребенка на женщину, хотя только простое воспроизводство населения (т. н. «нулевой рост») требует не меньше 2,1 рождения. Времена, когда азербайджанок награждали медалью «Мать- героиня», ушли в прошлое». То есть в Азербайджане наблюдается естественный регресс количества населения. И начался он не сегодня. Выясняется, что еще в конце девяностых прошлого века кривая рождаемости в Азербайджане «провалилась ниже уровня 2,0 (что не обеспечивает даже «нулевой рост» населения), и продолжала скользить. В 2003 году рождаемость опустилась до 1,7 ребенка на женщину». Али Алиев объясняет падение рождаемости в Азербайджане просто: «Мы медленно, но верно переходили на европейский тип демографического поведения, для которого характерны низкая рождаемость и смертность, и высокая разводимость». Однако с этим, хоть и с натяжкой, можно было бы согласиться, если бы речь шла о демографии только Баку. Между тем, падение рождаемости наблюдается и в тех районах Азербайджана, в которых быт мало отличается от того, что было 50 и более лет назад. Поэтому правильнее было бы говорить о возросших социальных трудностях, а не переходе на европейский образ мышления. Турки, как анатолийские, так и закавказские, практически не ассимилируются даже в самой Европе, что дает повод ученым для разговоров о крахе политики мультикультурализма, так что утверждения о переходе на европейский тип демографического поведения в Азербайджане представляются надуманными. Но Али Алиев приводит еще немало интересных цифр. Так, выясняется, что рождаемость женщин в возрастной категории 20-24 года снизилась на 23,4% (Исследования USAID и UNICEF указывают на падение в 30% – Л. М.-Ш.), а в другой важной группе (25-29 лет) рухнула на целых 45% (с 1,97 до 1,08). Справедливо замечая, что на возраст от 20 до 29 лет падает почти вся нагрузка по воспроизводству населения, Алиев бьет тревогу: Азербайджану грозит депопуляция. Социолог вскользь касается причин этого явления: «Традиционные семейные ценности перестали быть приоритетными. Свершилась сексуальная революция, но общество как бы не обратило на это внимание. Супружеская неверность уже не представляет собой нечто аморальное, т. н. гражданские браки мало кто осуждает, «разбушевались» сексуальные меньшинства». В качестве причин падения рождаемости он упоминает и «мощную трудовую миграцию мужчин» и даже «миллион беженцев». Но вот следующая цитата А. Алиева действительно интересна. «Судя по половозрастной пирамиде населения, в возрасте 0-14 лет у нас женщин меньше, чем в интервале 20-29 лет. То есть на смену мамам 20-29 лет (а это самая активно рожающая когорта) придет меньше женщин. И значит замещения поколений (отсюда и воспроизводства населения) не получится», - говорит социолог. Алиев не обратился к оставшейся от кочевого прошлого важной составляющей мышления турок: подавляющее их большинство воспринимает рождение девочек как несчастье. Сегодня, когда обследование беременных женщин в Азербайджане в основном ограничивается определением пола зародыша, эта «беда» активно корректируется с помощью селективных абортов. Поэтому можно утверждать, что с каждым последующим годом разница в количестве женщин в возрасте 0-14 и 20-29 лет будет лишь расти. Таким образом, на фоне уже существующего катастрофического падения рождаемости, в Азербайджане назревает еще одна проблема: отсутствие достаточного количества самих рожениц. О том, что количество населения в Азербайджане стремительно сокращается, свидетельствует и информация председателя Государственного комитета Азербайджана по приему студентов – Малейки Аббасзаде. Во время пресс-конференции 30 января текущего года она привела интересные цифры. «В течение последних 8 лет количество выпускников средних школ в Азербайджане сократилось на 33810 человек», - заявила М. Аббасзаде, - добавив, что это сокращение составило 27,46%. Между тем, упомянутая Алиевым «мощная трудовая миграция» нередко принимает безвозвратный характер. Проблема не только в том, что многим мигрантам приходится по вкусу возможность заработать легкие деньги, - немалое их количество, пребывая в других странах, узнают о рождении женой ребенка. Еще в октябре 2011 года председатель комитета по социальной политике Милли меджлиса Азербайджана Хады Раджабли сообщил, что в 2010 году «… в Азербайджане родились 155 тысяч детей. 29 тысяч из них являются внебрачными новорожденными». Али Алиев подтверждает эти цифры: «В 2004 году каждый пятый «балашка» (детеныш – Л. М.-Ш.) родился вне зарегистрированного брака». Сегодня эта цифра, как минимум, не сократилась, и 20% детей Азербайджана продолжают рождаться в блуде. Понятно, что внебрачные дети более остальных подвержены рискам смертельных заболеваний. Есть еще одна статистика, имеющая непосредственное отношение к данной теме – уровень младенческой смертности в государстве. По данным CIA World Factbook (ЦРУ – Л. М.-Ш.) за первое полугодие 2010 года Азербайджан занимал в этом печальном списке 179-ое место из 224 исследованных стран. 54,6 родившихся живыми детей в Азербайджане не доживают до одного года. Исключительно высока в Азербайджане и детская смертность. Таким образом, простые арифметические вычисления убедительно показывают на ложь властных структур Азербайджана о количестве населения в этой республике. Не потому ли в вооруженные силы Азербайджана забирают призывников от 18 до 35 лет, что у этого образования наблюдается нехватка пушечного мяса?

-

О капиталических порках и антропологии тюркоязычных Послушай, друг мой, армянский и русский ребенок до 7 лет не ходит в ишколу (школу – Л. М.-Ш.), остается и воспитывается у себя дома. Мусульманский же ребенок, и до 7-и и до 8-и и до 9-и лет не ходит в ишколу и остается дома. Теперь давай посмотрим, что они делают дома. Армянского и русского ребенка дома воспитывает грамотная и образованная мама, вовремя укладывает спать, вовремя отпускает гулять на свежем воздухе, занимает свободное время ребенка игрушками, полезными как для духа и нравственности, так и для физического здоровья. Уши этого ребенка не слышат ни одного плохого и вредного слова. Что же он слышит? Музыку? прекрасную для души и здоровья, рассказы, поэмы и легенды, написанные специально для детей известными педагогами, правильные и наставительные речи своих родителей, разговоры культурных и образованных гостей их домов. Что они видят? На стенах их домов вывешены картины, ублажающие взор, изображения цветов, на столах красиво иллюстрированные журналы и книги, с четырех сторон их окружают чистота и порядок и т. д. Очень часто их матери ведут их смотреть «синематограф», разъясняют им суть и значение показанных кадров и фотографий. А наши дети? Не приведи Аллах. Все, что они слышат, это грязная ругань и нецензурщина, интриги и нечестивые слова, увиденное же ими – это плохие дела их взрослых, окружает их повсеместно грязь и нечистоты, места, где они играют, в пыли и в земле, а игрушками им служат … душить кошек, бить собак, обливать мышек нефтью и сжигать. Таким образом, прежде чем наши дети переступают порог ишколы, «их дом уже разрушен», то есть прямо с корня они лишены воспитания и поэтому в результате получаем печальный итог. Узеир Гаджибеков, «Оттуда – отсюда», отрывок. «Прогресс» 19 августа 1909 г. О школьных учебниках Азербайджана писали много и многие, и новое слово в этой увлекательной теме кажется невозможным. Но, как сказал Оскар Уайльд, «я могу устоять против всего, кроме искушения». Вот и я, прочитав статью азербайджанского автора Кямала Али, обеспокоенного низким уровнем издаваемых в Баку учебников истории, не устоял. Щадя нервы читателя, я не буду приводить ставшие хрестоматийными примеры из азербайджанских учебников, вроде «Перегревшись после скоростного плавания, кит остывает, опустив передние конечности в воду», «Для млекопитающих характерно наличие аппендицита и относительная продолговатость прямой кишки», или «У млекопитающих сильно развита кора полушарий мозга, а между полушариями расположено тело с извилинами». Я даже не упомяну о нашедшем место в азербайджанской школьном учебнике шедевре анатомии млекопитающих: «Передняя конечность образована из передней лапы. А задняя область - из ляжечной, берцовой и заднелаповой костей». Все это уже нашло свое место в расположенном между полушариями теле с извилинами азербайджанских учащихся. Да и речь пойдет об учебниках истории, а не зоологии с биологией. Сразу отмечу, что нынешние азербайджанские учебники истории для общеобразовательных школ столь же захватывающе интересны, как и ляжечная кость их авторов. Они помогают ученикам охватывать время и пространство, связывать их в единые логические цепочки, анализировать взаимосвязь исторических событий. Например, лучшие выпускники азербайджанских школ могут без запинки ответить на вопросы о влиянии придуманного закавказскими турками (кто бы сомневался!) отгонного скотоводства на Великую Французскую революцию, или значении замены мотыжного земледелия пахотным – на окончание Гражданской войны в США. Практически все ученики способны, не пользуясь шпаргалками, ответить на вопрос: за сколько лет до первого рождения Гейдара Алиева пришел к власти основатель династии Сефевидов в Иране? Однако, чего скрывать, есть в азербайджанских учебниках истории и досадные изъяны, беспокоящие как К. Али, так и его отлученных от учебников собеседников. Так, доцент кафедры общественных дисциплин Бакинского института повышения квалификации и переподготовки учителей Айдын Асланов обратил внимание журналиста на то, в учебниках уже много лет «католическая» церковь указана как «капиталическая». Он же заметил, что в учебниках слово ««azeriturkleri» (тюрки-азери) переведено как «порки», не объяснив, что должно быть «торки», как арцахские армяне называют закавказских турок. Вместо выражения «азербайджанские труПы» в учебниках, сетует Асланов, написано «азербайджанские труБы». Мне, кстати, кажется, что это – неслучайная ошибка: трубы для руководства Азербайджана намного ценнее жизни населения. Закончив с орфографическими ошибками, Асланов перешел к концептуальным вопросам. «Надо гордиться тем, что наш предок Моисей Каланкатуйский построил первую на Востоке христианскую церковь в селе Киш, в районе Шеки. Но мы почему-то избегаем говорить о нашей церкви в Первом веке до нашей эры». Нет, в Азербайджане сильно прогадали, не доверив Асланову написать учебник истории. Его интерпретация истории намного интереснее связи нашествия племен Кара-коюнлу в Переднюю Азию с отменой крепостного права на Руси. Это вам не фунт изюму – обозвать армянского историка VII века Мовсеса Каланкатуаци Моисеем Каланкатуйским – предком А. Асланова, затем телепортировать его в первый век до нашей эры и заставить построить христианскую церковь за сто лет до рождения самого Христа! В соавторы Асланову могу предложить другого собеседника К. Али - доктора исторических наук, сотрудника Института востоковедения НАНА Наргиз Ахундову. Сия дама, отвечая на вопрос журналиста «Остались ли белые пятна в истории Азербайджана?», отвечает на чистейшем русском языке: «Конечно, их очень множество». Вслед за тем доктор исторических наук немного расшифровала это «очень множество»: «…Известны многочисленные неопровержимые документальные свидетельства о том, что армянская область Российской Империи была создана на земле азербайджанского Эриванского ханства, в начале прошлого века». Доктор наук, путающий ХIХ век с ХХ, Иран с несуществующим Азербайджаном и заалтайские степи с Ереваном и Агулисом – лучший кандидат на соавторство учебников по истории. Другой соискатель на авторство школьных учебников – Рауф Алишир оглу убежден в том, что «антропологически граждане Азербайджана являются тюркоязычными кавказцами». Еще в 2007 году директор Института археологии и этнографии НАН АР Маиса Рагимова, говоря о найденных в городе Куба жертвах турецкой экспансии, заявила: «Антропологические исследования подтвердили, что эти люди – мусульмане». Алишир оглу творчески осмыслил это открытие: теперь в Азербайджане с помощью антропологических исследований определяют не только религиозную, но и языковую принадлежность давно умерших людей. Необходимо отметить, что Наргиз Ахундова и Рауф Алишир оглу долгое время изучали строение зубов людей в древних захоронениях нашего региона. Результаты этих исследований ученых глубоко патриотичны. «Исследования зубов древних азербайджанцев доказывают автохтонность наших предков. Кстати, то же можно сказать о грузинах, но армяне, согласно тщательным исследованиям зубов, обнаруженных в раскопках на территории Армении, оказались пришлым народом», - убеждает собеседника Р. Алишир оглу, явно готовый укусить собеседника, с целью продемонстрировать следы «азербайджанских» зубов. Откровения историков Азербайджана вызывают сочувствие к ученикам этого образования, вынужденных зубрить ответы на вопросы типа «Через сколько лет после образования государства Ширваншахов была принята третья конституция Азербайджана?» Ибо, поскольку все эти учебники пишутся коллективами, составленными из детей Мырыга Музаффара, можно быть уверенными: какую бы беспросветную глупость ни придумали одни азербайджанские ученые, всегда найдутся другие, готовые переплюнуть предшественников. Так почему бы в жизнь азербайджанских школьников не привнести разнообразие и не включить обделенных Асланова, Ахундову, Алишир оглу и иже с ними в авторский коллектив учебников по истории? Кашу, то есть азербайджанские учебники по истории, ими не испортить.

-

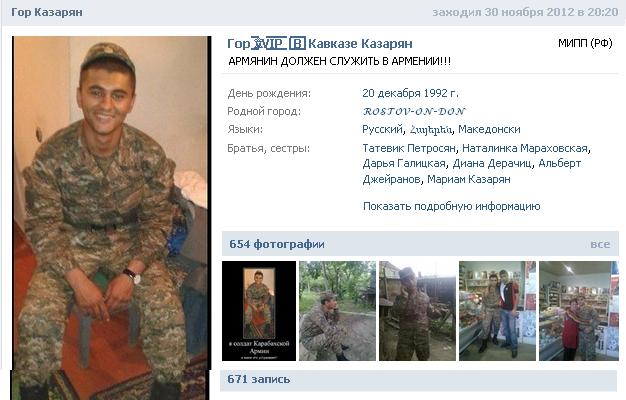

Армянин должен служить в Армении! Памяти патриота посвящается 19 февраля в результате нарушения режима перемирия азербайджанскими ВС погиб военнослужащий срочной службы ВС Нагорного Карабаха, рядовой Гор Казарян. Пуля вражеского снайпера унесла жизнь молодого армянского солдата, патриота и просто хорошего человека. На следующий день президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян за проявленную храбрость при защите государственной границы НКР подписал указ о посмертном награждении Гора Казаряна медалью "За боевую службу". Гор Казарян всю свою сознательную жизнь прожил в далекой от армянских краев Ростовской области, куда его семья в свое время перебралась из Армении. Именно там он стал тем, кем его знают окружавшие его близкие. Будучи незаурядной личностью, Гор, воспитанный в лучших армянских традициях, являлся опорой семьи и надежным товарищем для своих друзей. Александр Галицкий, вспоминая своего друга и любимого соседа, поведал о том, как Гор поклялся его отцу защищать его всегда и везде[1]. Между тем, говоря о Горе как о человеке с большой буквы, нельзя не отметить его любовь к своей отчизне. Так, в одной из социальных сетей он написал: «Я люблю свою родину... Армения, ты в наших сердцах». Находясь вдалеке от исторической Родины, он чувствовал неразрывную связь с последней. Гор, ощущая себя частью Армянского мира, знал, что несмотря на удаленность от родных краев, отдать долг отчизне - обязанность каждого армянина. В связи с чем вопрос службы в армии для него не стоял. По словам его знакомой Юлии Головченко, он, будучи еще школьником в Таганроге, говорил, что будет служить только в Армении. Это был его выбор! Он знал, на что шел. Им был избран путь, который способен выбрать лишь сильный духом человек, любящий и чтящий свои корни, ибо осознанная смерть есть бессмертие… Армянин должен служить в Армении!!! Таковы были одни из последних слов озвученные молодым героем. Гор, обессмертив себя в столь раннем возрасте, сделал то, что сделать боятся многие. В то время, когда тысячи армян, находясь вне Армении, лицемерно рассуждают о политике, ругая нынешнюю власть как причину всех бед и призывая народ к революции, молодой армянский парень, не проронив и слова, попытался изменить мир… Его поступок больше миллиона слов. Возможно, то, что он сделал - это лишь капля в море, но я искренне надеюсь, что капля станет океаном… P. S. В этот траурный день хочется выразить огромное человеческое спасибо родителям за воспитание достойного сына. Низкий поклон Вам, сегодня мы скорбим вместе с Вами. Гибель Гора - боль всего армянского народа. Помните, смерть нашего сына не останется безнаказанной... [1] Страница Александра Галицкого ВКонтакте http://arsrev.livejournal.com/

-

20 февраля 1988. Как это было Прошло двадцать пять лет. Четверть века. Это значит, родившиеся в 1988 году дети сегодня мужчины и женщины, многие из которых отслужили армию, успели окончить вузы, стать родителями. Словом, сами накопили жизненный опыт. Впрочем, речь не только о них, но и о тех, кому тогда, в легендарном и трагическом 1988 году, было уже десять, пятнадцать... Речь вообще о поколениях, которые по возрасту, по логике природы не могли осознанно воспринять суть и детали исторического и судьбоносного события и мало знают о том, что такое для нашего народа 20 февраля 1988 года. И это не их вина, это – их беда. А виноваты мы – старшее поколение. Древние мудрецы с тревогой повторяли, что надо корить и наказывать отцов за то, что сыновья не знают историю своего народа, своей семьи. Наверное, это происходит оттого, что у каждого поколения есть своя приоритетная информация, своя летопись. И, может, именно поэтому народ всегда торжественно отмечает даты, связанные с судьбоносными событиями. Это ведь делается не только для освежения исторической памяти. Скорее, для тщательного освоения уроков истории, без осмысления которых невозможно стратегически думать о будущем. Мне посчастливилось родиться в Арцахе и оказаться в эпицентре социального землетрясения, получившего название "Карабахское движение". И сегодня, когда мы всей нацией на всех пяти континентах отмечаем славную годовщину, предлагаю читателю материал именно о 20 февраля, подготовленный на базе летописных страниц, поскольку ни в бесконечных поездках, ни в кабинетах чиновников, ни в окопах Арцаха никогда не расставался с записной книжкой. Еще задолго до февраля 1988 года я писал в дневнике: "Мне довелось видеть истоки многих великих рек. У озера Селигер я видел родничок, в котором, как в живой клетке, заложен генетический код Волги. Перепрыгивал через ниточку-ручеек, который постепенно перерастал в широкий и могучий Днепр. И всякий раз задумывался над неким божественным началом любого Движения..." И вот, заглядывая в свои тогдашние дневниковые записи, вспоминаю о том, как все это было и когда все это началось. Вспоминаю саму летопись нескончаемой борьбы, которую мы назвали Движением. Древние говорили, что движение – это жизнь. Все – производное от Движения. Даже само Время – не только философская категория, но и движение, которое имеет лишь одно измерение: от прошлого к будущему. Борьба за свободу – тоже движение. Отсюда и Карабахское движение, которое началось задолго до 20 февраля 1988 года. Может, оно началось в тот день, когда азербайджанские вандалы бульдозером смели в селе Бананц Дашкесанского района памятник своим землякам, воинам-армянам, погибшим в Великой Отечественной? А может, когда топором (опять топором) по голове прямо на борозде вспаханного поля убили восьмидесятилетнего пахаря, и убийца остался безнаказанным? А может, в тот день, когда "учитель"-азербайджанец из села Карадаглу с сообщниками восьмилетнему армянскому мальчику вбили в голову гвозди и выкололи глаза? А может, когда шестеро насильников из Агдама надругались над шестнадцатилетней армянской девушкой и бросили ее тело в Степанакерте на Вечный огонь мемориала памяти жертв Геноцида армян и погибших на войне? Увы, было слишком много поводов и причин для начала Карабахского движения. И все-таки началом начал, я думаю, были письма к общественности и руководству страны деятелей культуры и искусства. Статьи и книги писателей, поэтов и публицистов, которые, выражая почтение высокому адресату, пытались раскрыть суть дискриминации армян в Нагорном Карабахе и Нахиджеване, в Баку и Гардманке, Гандзаке и Шаумяновском районе. Сегодня с высоты времени, вглядываясь в глубь Движения, кто-то из нас считает авторов тех писем наивными простаками. Я бы посоветовал не торопиться с выводами: речь о времени, когда даже подпись под таким письмом требовала мужества не меньше, чем заслонить амбразуру своей грудью. Еще в середине шестидесятых годов при Алиеве-старшем, возглавлявшем тогда Комитет госбезопасности, начались беспрецедентные репрессии против арцахской интеллигенции. Легендарная группа Баграта Улубабяна, проводившая в области огромную работу, еще в 1965 году организовала сбор подписей десятков тысяч арцахцев под требованием воссоединения исторической армянской области с Армянской ССР. И вся группа из тринадцати человек подверглась репрессиям. Многих выдворили из родных очагов, такими зловещими акциями только обостряя ситуацию и подливая масло в факел Карабахского движения. Годы спустя на одном из заседаний Милли меджлиса депутат от Нахиджевана Гейдар Алиев открыто признался, что ему помешали претворить в жизнь план ликвидации армянства в Карабахе и план фактического упразднения армянского автономного образования, как это уже происходило в Нахиджеване. Справедливости ради надо сказать, что Алиев напрасно скромничал: принимаемые им меры по реализации смертоносных для Арцаха замыслов были весьма эффективны. Начал с назначения во главе Арцаха своего выкормыша Б. Кеворкова, который на первом же так называемом идеологическом пленуме обкома партии, выполняя инструкцию шефа, взялся за избиение интеллигенции. Достаточно вспомнить изгнание из Арцаха корреспондента газеты "Советакан Карабах" Яши Бабаляна – только за то, что тот в кругу коллег прочитал стихотворение Арамаиса Саакяна, полное "идеологического криминала": поэт недоумевал по поводу того, что человечество уже увидело обратную сторону луны, а вот ему все не удается взглянуть на библейскую гору с другой стороны. Тысячи писем про случай с Яшей мы разослали по белу свету. Реакция на этот, как писали зарубежные газеты, "идиотизм" и "абсурд" была столь бурной, что в Баку переполошились. Стало известно, что советские посольства в странах, где есть большие армянские колонии, информировали руководство МИД СССР об опасности подобного рода абсурдов, которые могут вызвать ответную цепную реакцию. В 1977 году нам стало известно, что партийный лидер Баку по своим каналам упорно рекомендует подготовить для публикации в журнале "Проблемы мира и социализма" материал об Арцахе. Журнал этот был теоретическим и информационным изданием коммунистических рабочих партий планеты, печатался на 32 языках в 145 странах на средства КПСС. Алиев хорошо рассчитал: достаточно опубликовать в нем нужный ему материал о "месте Карабаха", как в общественном мнении надолго закрепится "логика" пребывания автономной области в Азербайджане. Главное, считал Алиев, чтобы материал подготовили независимые журналисты из разных стран. Интервью даст, конечно же, не кто-нибудь, а армянин – все тот же Кеворков. Вскоре в шестой книжке журнала была опубликована беседа иностранных журналистов С. Митра и А. Хаба с первым секретарем Карабахского обкома партии. На вопрос "почему Нагорный Карабах находится в составе Азербайджана, а не в Армении, от которой он отделен лишь узкой полоской земли?" по существу Алиев ответил устами Кеворкова: "Область отделена от Армении высокими горами. Карабах расцвел в Азербайджане, и только националисты могут сказать: "Пусть я буду жить плохо, но буду связан с Арменией". И особо подчеркнул заказную фразу: "Армянский народ Нагорного Карабаха обрел государственность в составе Азербайджана и выбрал эту долю добровольно". Публикация была нашпигована нелепыми примерами, якобы подтверждающими братство армян и азербайджанцев. И заголовок беседы тоже придумали в духе тех времен: "Мы видели братство наций". Как только журнал попал нам в руки, было решено оперативно отреагировать, причем по возможности громко. Нашли традиционную форму: открытое письмо Брежневу, который уже занял кресло Председателя Президиума Верховного Совета СССР, оставаясь, естественно, Генеральным секретарем ЦК КПСС. Имя Брежнева тогда как бы олицетворяло уже саму державу СССР. Над письмом работали дома у Серо Ханзадяна. К тексту письма приложили аналитический комментарий. Здесь я просто обязан сделать необходимое отступление. В разгар перестройки часто приходилось читать и слышать, как иные с высоты времени иронизировали над Чаренцем и Исаакяном, Ширазом и Капутикян и многими другими за их, видите ли, сверхпочтительные письма или стихи, посвященные Сталину или другим вождям. Между тем и в этих случаях поэты думали скорее о родине, нежели о себе. Старшее поколение хорошо знало, что не только судьба каждого из них висела на волоске, но и судьба каждой республики, а стало быть, – каждого народа. К примеру по новой (Сталинской) Конституции, принятой 5 декабря 1936 года, сразу нескольким бывшим автономным образованиям был поднят статус. Автономные области переросли в автономные республики, а автономные республики – в союзные. И это было сделано росчерком пера одного человека – Сталина. То есть от капельки чернил зависели судьбы народов. Достаточно было, скажем, армянам пойти против течения, как все тем же росчерком пера Армянскую ССР превратили бы в Армянскую АССР. Профессор МГУ Грант Епископосов писал в этой связи: "Сталин хорошо понимал: начертанная им карта Закавказья делает Армению уязвимой из-за отсутствия границы с РСФСР, что давало ему аргумент в руки для шантажа и провокаций против армян". Так что высокий слог у наших гениев и светлых умов был проявлением не столько этикета, сколько вынужденной дипломатии. Правда, когда дома у Серо Ханзадяна работали над письмом, времена были иные. А стало быть, и стиль отношений и обращений стал другим. И об этом хорошо знал Серо Ханзадян (и не только он, но и Сильва Капутикян, Баграт Улубабян, Леонид Гурунц, Рачия Ованесян, Джон Киракосян и многие другие), который предложил мне: "Давай-ка утрем нос этим демагогам. Но для этого ты должен найти соответствующую цитату от самого адресата, от Брежнева". Нам нужно было достойно ответить на фарисейскую фразу Кеворкова - "Пусть буду жить плохо, но буду связан с Арменией". И вот какой получился текст, подписанный армянским писателем-фронтовиком, членом правления Союза писателей СССР, лауреатом Государственной премии Армении, депутатом Верховного Совета Армении, секретарем первичной партийной организации Союза писателей республики Серо Ханзадяном: "А ведь фраза эта имеет отношение не просто к Армении, а к Советской Армении. И это говорится после того, как Вы, дорогой Леонид Ильич, отметив поистине расцвет Советской Армении, сказали: "Народ Советской Армении, коммунисты и беспартийные, рабочие, крестьяне и интеллигенция прекрасно сочетают дух патриотизма с другим, не менее ценным качеством советского человека – интернационализмом". Цитата эта не только обезоружила провокаторов, но и позволила заявить на весь мир о самом главном: "Армянский народ Нагорного Карабаха никогда добровольно не выбирал нынешней "доли", при которой он фактически оторван от родины. И подобная "доля", конечно, сама по себе – несправедливость, которая должна быть ликвидирована". Письмо Серо Ханзадяна с аналитическим комментарием первой опубликовала в Бейруте рамкаварская газета "Зартонк". В течение одной только недели сентября 1977 года письмо было напечатано там же, в дашнакцаканском "Аздаке", гнчакском "Арарате", социалистическом "Канче". Далее по цепной реакции "вопрос об истинном месте Арцаха" поднимался на всех пяти континентах, где имелись армянские колонии. А армянское отделение "Голоса Америки" на протяжении полугода чуть ли не ежедневно готовило специальные передачи с комментариями и откликами. Письма из зарубежных стран приходили в ЦК КПСС, в МИД СССР. Проблемой занимались в КГБ. Москва не давала покоя Карену Демирчяну и секретарю ЦК по идеологии Карлену Даллакяну. Надо признать, что оба они вели себя достойно. О реакции Демирчяна на письмо подробно рассказано в моей книге "Между раем и адом". Письмо Ханзадяна лишний раз показало, что эпистолярный жанр – оружие боевое, стратегическое. Под лежачий камень вода не течет. В Баку затихли надолго. Каждая подобная волна давала толчок Карабахскому движению. В конце семидесятых - начале восьмидесятых в Ереване практически на всех плановых партийных собраниях коммунисты (да, да, именно коммунисты) поднимали вопрос Карабаха и Нахиджевана. К тому времени в разных учреждениях появились ксероксы, что позволяло распространять листовки тысячами экземпляров. Большей частью листовки распространялись на русском языке. Их переводили на армянский только для того, чтобы пересылать в Спюрк. Авторами выступали писатели, ученые, экономисты, ветераны войны, социологи, причем не только из Армении, но и из Москвы, Ленинграда, Рязани, Ростова-на-Дону и многих других городов. Материалы несли не только информационную нагрузку, но и просветительскую. Во время перестройки наряду с "гласностью", "демократией", "ускорением" стало популярным слово "экология". Правда, задолго до апрельского пленума ЦК КПСС, провозгласившего 23 апреля 1985 года началом перестройки, в СССР довольно бурно обсуждали проблемы экологии. Но здесь появился новый формат борьбы за сохранение внешней среды - митинги. Первые митинги в Советском Союзе состоялись в Армении. Они проводились сначала на партийных собраниях еще в 1986 году, а через год летом и особенно осенью 1987 года кто-то назовет Театральную площаль в Ереване лондонским Гайд-парком, где можно собраться и сказать все, что лежит у тебя на душе. Там впервые прозвучала информация о том, как вандалы разорили в Чардахлу музей маршалов Советского Союза Баграмяна и Бабаджаняна. На душе у народа нашего лежали не только проблемы Севана и Еревана, о которых специально именно тогда много писали в центральной и местной печати, но и проблемы Нахиджевана и Карабаха. Здесь уже неоценимую роль сыграл Игорь Мурадян, который тщательно готовился к каждому экологическому митингу, завершавшемуся шествиями с плакатами, лозунгами и портретом Горбачева. ...Именно в это время на территории Арцаха и Нахиджевана многочисленные активисты собирали подписи. На каждой машинописной странице сверху было написано: "За присоединение Нахиджевана и Нагорного Карабаха к Армении", потом шли фамилия, имя, отчество, номер паспорта и подпись. Более восьмидесяти тысяч человек в Арцахе и Нахиджеване приняли участие в этом уникальном для советской действительности плебисците, считающемся бесспорной формой народного голосования. Один из самых эффективных авторов политических листовок – Сурен Айвазян собрал все эти подписи в десять огромных томов в твердой обложке. Перед отправкой в Москву их должны были продемонстрировать на партийном собрании Союза писателей Армении. Может быть, Карабахское движение началось с ханзадяновского письма? А может, с экологических и мурадяновских митингов? Может, с самого процесса сбора подписей целого народа? Может быть. Однако, по моему глубокому убеждению, Движение было всегда начиная, пожалуй, с семнадцатого года. Возможно, с восемнадцатого, когда лидеры Дашнакцаканской республики (название историческое) приступили к строительству дороги Горис - Лачин - Шуши. Это как движение могучей реки, которая с каждой верстой становится все полноводнее и живительнее. Мне кажется, надо говорить не об истоке этой реки, а о ее притоках. Разве не стало притоком письмо поистине мужественного человека, первого секретаря ЦК КП(б) Армении Григория Арутинова, адресованное Сталину в ноябре 1945 года, когда вождь всех времен и народов был после победы возведен, как Зевс, в ранг бога богов? Григорий Артемьевич очень даже хорошо знал, что именно Сталин 5 июля 1921 года самолично заставил членов Кавбюро ВКП(б) отменить ранее принятое решение и зажечь костер, который перерос в нескончаемый пожар. Арутинов не мог не знать, что кроме всего прочего он будет иметь дело с патологическими амбициями Сталина. Письмо небольшое. Пять коротких абзацев. Приведу лишь один: "Вхождение Нагорно-Карабахской области в Армению дало бы возможность местным кадрам продолжить высшее образование на родном языке в вузах Армении. С другой стороны, Армянская ССР могла бы получить национальные кадры из Нагорно-Карабахской области, которые отличаются своей деловитостью, и они в настоящее время, естественно, не могут быть полностью использованы в Азербайджане". Руководитель Армянской ССР завершает свое письмо логически выверенной мыслью о том, что "при положительном решении этого вопроса ЦК и Совнарком Армении войдут в правительство с предложением о восстановлении бывшего центра – города Шуши, разрушенного перед установлением советской власти" (ПААФ, ф. 1, оп. 25, д. 42). Письмо было написано в ноябре 1945 года. Так что при желании можно и это время тоже обозначить началом Карабахского движения. Напомним, что тогда армянское население в Нагорном Карабахе составляло 137 тысяч человек. Общее же население – 157 тысяч. В оставшиеся 20 тысяч входили азербайджанцы, курды, русские, греки, евреи и другие. Сталин отреагировал на письмо Арутинова исключительно по-сталински: дал распоряжение Азербайджану рассмотреть этот вопрос. А в Баку хорошо помнили, как четверть века назад в таких случаях решал вопросы их первый вождь Нариманов, который написал Ленину и Сталину об опасности угроз со стороны всего мусульманского мира. Правда, никто тогда не задавался вопросом: а что это за мусульманский мир такой? Речь-то шла всего лишь о Турции. Таким образом, Сталин в очередной раз "утопил" вопрос. А Григорий Арутинов и не знал, что после этого в Азербайджане начали бурную деятельность под лозунгом "Да здравствует ленинско-сталинская национальная политика!" По выражению Баграта Улубабяна, "работа с лисьими повадками велась по всей области". Во всех деревнях Арцаха устраивали собрания, на которых ораторы говорили о вековой дружбе. В то голодное и нищее время дорогими подарками поощряли так называемые интернациональные свадьбы. Но самое страшное было в том, что вскоре потоками потекли в Карабах эмиссары, которые призывали карабахских строителей и разнорабочих ехать со своими семьями на "великие стройки коммунизма" (Мингечаурская ГЭС, промышленный Сумгаит и другие). Мой дед Маркос произнес в те дни фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "Что же это делается? День и ночь вывозят из Карабаха женихов, словно мы мало их потеряли в минувшей войне". У самого дедушки Маркоса в Великой Отечественной погибли три неженатых сына – Ашот, Арташес, Артавазд. Три капитана. Три невесты, не дождавшиеся своих возлюбленных, долго еще навещали родителей женихов. В Карабахе, думаю, и в Армении никто не знал, что в это время в Нахиджеванской автономной республике на глазах у наших бабушек и дедушек уже высыхали древние как мир армянские села. То же самое происходило уже в историческом армянском Гардманке. Пока крепко держались НКАО (или то, что осталось от исторического Арцаха), Гюлистанский (Шаумяновский) край и Геташенский подрайон. Держались – значит, боролись. Значит, Движение жило. Карабахское движение. И все же все мы медленно, но верно шли к тому дню, который должен был войти в нашу жизнь как рождение ребенка. Можно сказать, день этот мы видели осязаемо - знали, что он обязательно настанет. С середины 1986 и весь 1987 годы в Москву без конца шли телеграммы и заказные письма. Авторы их уже не просили, а требовали решить вопрос Карабаха. Речь о тысячах и тысячах корреспонденций. Первого декабря 1987 года заведующий приемной ЦК КПСС А. Крынин принял армянскую делегацию с петицией. Это было уже нечто фантастическое. 4 января 1988 года Игорь Мурадян привез в Москву большую делегацию из НКАО. Мы вели с делегатами "инструктаж" в подпольной московской квартире. Делегацию приняли первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР П. Л. Демичев и, что самое главное, заведующий новоиспеченного подотдела межнациональных отношений ЦК КПСС В. А. Михайлов, который через месяц, в начале февраля, принял еще одну делегацию из Арцаха. Эту же делегацию принял министр иностранных дел СССР А. А. Громыко. Все это заранее нужно было организовывать. В это же время газеты Спюрка регулярно печатали материалы о проблеме Арцаха. Особо выделялись в феврале рамкаварские газеты "Миррор Спектейтор" и "Пайкар", издававшиеся в Бостоне. 11 февраля 1986 года первый секретарь Карабахского обкома партии Б. Кеворков собрал работников аппарата и самонадеянно сообщил, что из Баку поступила официальная информация, где подчеркнуто: вопрос воссоединения НКАО с Арменией в ЦК КПСС не будет рассматриваться, в Кремле никто делегацию из НКАО не принимает... Тем не менее Москву не может не беспокоить накаляющаяся изо дня в день атмосфера не только в Арцахе и Армянской ССР, но и за рубежом. С 25 января по 20 февраля 1988 года в составе большой группы (более ста человек) писателей, ученых, артистов, кинематографистов я находился в США. Делегацию возглавлял председатель Комитета защиты мира Генрих Боровик. Поездка осуществлялась в рамках уникальной программы "СССР - США - народная дипломатия". В составе делегации всемирно известный ученый, физико-химик Николай Ениколопов и главный редактор журнала "Латинская Америка" Серго Микоян. Нас разделили на небольшие группы, и мы разъезжали по разным штатам. Темы встреч с американцами были заранее проработаны. Часто меняли состав групп. Так уж получилось, что в очередной раз оказались вместе Николай Ениколопов, Серго Микоян, я и писатель, искусствовед, философ Андрей Нуйкин. Все уже хорошо знали, что творилось в те дни в Арцахе, Армении и США. Достаточно сказать, что вскоре Андрей Александрович Нуйкин станет сопредседателем легендарного Комитета российской интеллигенции "Карабах". В те дни я связывался и с Ереваном, и со Степанакертом. Помогала мне в этом вопросе Луиз-Симон Манукян. Я делал записи в своих блокнотах. Таким образом сохранилась хроника дней, предшествовавших началу социального взрыва. ...Из Степанакерта меня снабжали информацией брат моей жены Валерий Марутян, будущий основатель военно-медицинской службы Арцаха, и мой большой друг, инструктор ЦК КПСС в отделе идеологии Леон Оников. Вот записи тех дней: "11 февраля 1988 года по рекомендации Кремля в Степанакерт выехал из Баку второй секретарь ЦК КП Азербайджана В. Н. Коновалов! Я уверен, что это была не рекомендация Кремля, а сами руководители Азербайджана настаивали, чтобы первым в Степанакерт поехал именно русский. Ведь надо будет наводить, так сказать, порядок, то бишь применять репрессивные меры. Так что в случае чего все можно свалить на русского". Но ничего ни у Коновалова, ни у очередного десанта из Баку не получилось. Ибо уже 12 февраля в Степанакерте, Мардакерте и Гадруте одновременно проходили собрания партийно-хозяйственного актива. В повестке один вопрос: воссоединение НКАО с Армянской ССР. В Мартунинском и Аскеранском районах произошли стычки между активистами и руководством области. Презрев угрозы, в обоих местах протест выразили митингами. Самое главное произошло 13 февраля. Ровно в одиннадцать часов в Степанакерте на площади Ленина состоялся не спонтанный, а заранее организованный первый митинг, который продлился час. Трудно было властям составлять тексты своих докладов руководству Кремля: за объединение с матерью-родиной выступали под лозунгами дружбы народов, гласности, в поддержку перестройки и политики Горбачева. Мало кто сегодня помнит об этой первой ласточке. О первом митинге. Однако именно об этом митинге пошла информация в американские газеты и в Посольство СССР в Вашингтоне от различных армянских общественных организаций. Особой активностью выделялись общественные организации в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Луиз-Симон при поддержке помощника Генерального секретаря ООН по социально-экономическим вопросам Бенона Севана организовала мою встречу (официально, как с членом советской делегации "Народная дипломатия" и собственным корреспондентом "Литературной газеты" в Армении) с представителями двадцати девяти стран. На встрече 17 февраля 1988 года присутствовал также предводитель Восточно-Американской армянской епархии архиепископ Торгом Манукян и представитель СССР Виктор Звездин. Вопросы звучали в основном о Карабахе. У меня уже имелись сведения о том, что не только в степанакертском горисполкоме, но и в районных исполнительных комитетах проходят сессии народных депутатов, где принимается одно-единственное решение: присоединение исторической армянской области к Армении. Ровно за неделю до двадцатого февраля наша делегация "народных дипломатов" вернулась домой. С Генрихом Боровиком состоялся очень нелегкий разговор. Я просил его разрешить мне остаться в США на несколько дней. Этот мудрый человек и талантливый публицист очень хорошо меня понимал. И я был ему за это признателен. Конечно, тогда он не мог знать, что всего лишь через полтора месяца после нашей беседы со своей съемочной группой он прибудет в Нагорный Карабах, чтобы в авторской программе "Позиция" одним из первых не только рассказать, но и попытаться показать ужасы Сумгаита. Кстати, то же самое можно сказать о Луиз-Симон, которая вряд ли могла тогда предположить, что через несколько месяцев она вместе со своей дочерью, а также с Мери Наджарян и Майклом Арменом полетят на вертолете в Степанакерт, где встретятся с Аркадием Вольским. Об этой первой поездке представителей Спюрка в Арцах я написал статью в "Советском Айастане", назвав ее "Первая ласточка". Итак, днем мечты суждено было стать субботе 20 февраля 1988 года. Именно в этот день рано утром вместе с Луиз-Симон едем в аэропорт Кеннеди – за целых три часа до посадки. Накануне я узнал, что из Москвы прилетает академик Абел Аганбегян, и Луиз изъявила желание познакомиться с "архитектором перестройки", как тогда величали знаменитого экономиста. Я все время поглядывал на часы. Разница со Степанакертом восемь часов. Это значит, именно в этот час, когда мы находимся по дороге в аэропорт, в Степанакерте начинается внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО XX созыва. В аэропорту я познакомил Луиз с академиком Аганбегяном, который рассказал о том, что вся Москва бурлит, у всех на устах слово "Карабах". Я ему поведал о том, что маршрут его месячного пребывания в США хорошо знаком нашим соотечественникам и что у них уже заготовлены вопросы о Карабахе. Он отпарировал: "У меня тоже есть заготовленные ответы". Рано утром 21 февраля уже в Москве я узнаю, что начало сессии было перенесено на четыре часа. Началась она в 20 часов по местному времени. Из 149 депутатов участие в работе сессии приняли 110 человек. Об этом мне по телефону сообщил Валерий Марутян. Я попросил его взять в руки газету "Советакан Карабах" и прочитать вслух текст решения сессии. Он начал читать: "Заслушав и обсудив выступления депутатов областного Совета народных депутатов НКАО о ходатайстве перед Верховным Советом Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, внеочередная сессия Нагорно-Карабахского областного совета народных депутатов решила: идя навстречу пожеланиям трудящихся НКАО, просить Верховный Совет Азербайджанской ССР и Верховный Совет Армянской ССР проявить чувство глубокого понимания чаяний армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом Союза ССР о положительном решении вопроса передачи НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР". В тот же день Политбюро ЦК КПСС оперативно озвучило свой отклик на решение облисполкома Карабаха. Это был истерический визг, по сути, призывающий Азербайджан к провокациям. Позже мы узнали, что наиболее активным был Егор Лигачев, который буквально взбесился от того, что, видите ли, какие-то экстремисты позволяют себе говорить от имени народа. Он имел в виду фразу: "Идя навстречу пожеланиям трудящихся". Самый непопулярный член Политбюро так и не понял: именно эта фраза отражала тот неоспоримый факт, что еще до областной сессии весь народ Арцаха на районных сессиях уже решил для себя этот вопрос. Пожалуй, за все время советской власти так грамотно, с таким точным соблюдением конституции не принималось ни одно решение. ...Через день мне прислали "Советский Карабах" от 21 февраля. Я оставался в Москве, встречаясь с теми, от которых в той или иной степени зависело понимание нашего вопроса. Мне регулярно присылали газеты и нужную информацию, звонил Игорь Мурадян, выражая беспокойство по поводу того, что уже невозможно удержать народ. Чуть ли не ежедневно с увесистой папкой, которую мы готовили дома у профессора МГУ Гранта Епископосова, я входил в кабинеты инструкторов, заведующих секторами и отделами ЦК КПСС. И везде оставлял экземпляр папки. Мне помогали Леон Оников, Серго Микоян (брат его покойной жены был помощником члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева), бывший второй секретарь ЦК КП Армении Георгий Тер-Газарянц, помощник Горбачева Георгий Шахназаров. Когда очередь дошла до секретаря ЦК Яковлева, я решил пригласить в Москву Сильву Капутикян. Это уже для встречи с Горбачевым. Я понимал, что двери многих кабинетов открывались благодаря моим многочисленным публикациям в "Литературной газете" - в этом признавались, как правило, сами хозяева кабинетов. Я не расставался с экземпляром газеты "Советский Карабах". Это было чуть ли не впервые в мире, когда газета вышла в воскресенье (исключение составляла только "Правда"). Думаю, когда-нибудь мы снимем фильм или напишем книгу о том, как в ночь с 20 на 21 февраля 1988 года вышла газета, запланированная на 23 февраля и посвященная 70-летию Советской армии. Под шапкой "Карабахцы – военачальники Советской армии" были помещены материалы о шести генералах с портретами и биографическими данными. Кстати, среди них был один азербайджанец. О том, как сумели ребята опубликовать решение сессии, да еще в воскресный день, конечно, стоит рассказать подробно. Уже в те часы и минуты стало ясно, что Карабах и карабахцы настроены не "романтично решительно", а "осознанно решительно". Они четко осознали, что не сами подняли знамя борьбы за спасение Арцаха, Армении и нашего будущего, а приняли это знамя как эстафету из рук отцов, которые великое множество раз начинали карабахское движение. ...Кремль так и не понял ни исторической, ни демократической сути явления "20 февраля". В Кремле твердили только, что положительное решение проблемы Карабаха выльется в опасный прецедент, который в свою очередь приведет к цепной реакции перекройки границ в стране. А жизнь показала, что прецедентом стало не "20 февраля", а кровавый Сумгаит, безнаказанность которого, по словам Андрея Сахарова, и привела к многочисленным "сумгаитам", а затем и к распаду страны. Что же касается самого Карабаха, то пора хотя бы спустя четверть века понять наконец, что нет и не может быть никакого прецедента. Ибо не было и нет самой проблемы Карабаха. Была и есть проблема Азербайджана. Именно день "20 февраля 1988 года" открыл глаза миру. Стало ясно, что Карабах со своими более чем двумястами многовековыми христианскими храмами и церквами (большая часть разрушена властями Азербайджана) никак не мог оказаться в государстве, которого никогда не было в природе. Об этом не я говорю, об этом пишет ученый-историк Е. А. Пахомов, по лекциям которого первые азербайджанские студенты еще в 1923 году проходили историю наспех созданной советской республики. Уже в предисловии автор сборника лекций пишет: "Издавая очерк истории Восточного Закавказья (вот как называлась эта часть Российской империи), занятого ныне (! - З. Б.) Азербайджанской Республикой, нахожу необходимым предпослать несколько слов..." Как легко догадаться, "Восточное Закавказье" - термин чисто географический, и ничего более. Вот что пишет историк Пахомов на 11-й странице своей монографии: "Название Азербайджан никогда не распространялось на земли севернее Аракса. Только в 1917 году (! - З. Б.) при распаде закавказского комиссариата на Грузию, Армению и Восточное Закавказье возникло предложение (! - З. Б.) основать государство, объединяющее всех так называемых "азербайджанских тюрок". Этому государству было дано "провизорно" (от немецкого - предварительно, временно) название Азербайджан. Название это пришлось оставить – за отсутствием лучшего". И сегодня, в год двадцатипятилетнего юбилея Карабахского движения, каждый, кто заполучает международные полномочия заниматься, как принято говорить, урегулированием Карабахской проблемы, должен в первую очередь уяснить для себя: мы все имеем дело с абсурдом, когда историческую область древней Армении решением партийного, а не государственного органа, возглавляемого палачом многих народов, включили в состав еще вчера не существовавшего государства, которому только временно, "провизорно", дали название - "за отсутствием лучшего". Нельзя целый народ делать заложником лукавых толкований принципов Хельсинкских соглашений и пресловутых прецедентов. Это опасно не столько для Армении, сколько для всего региона в целом, а стало быть, и для всего мира. Хотим мы того или нет, но вопрос этот придется решить по справедливости. Ибо не только законы, но даже само благоразумие без справедливости и логики ничего не стоит. ...Самое удивительное, что тайну о Карабахе первым раскрыл не кто-нибудь, а тогдашний президент Турции Тургут Озал, который буквально устроил разнос руководителям Азербайджана только за то, что они организовали "сумгаит" и "баку", навязали армянам войну. Он хорошо знал, что целых семьдесят лет Турция довольно ловко через Баку подпитывала азербайджанское население в Нагорном Карабахе и Армянской ССР, обустраивая их в основном в приграничных с Турцией и Азербайджаном районах, в стратегически важных пунктах, а тут вдруг вся турецкая стратегия, все старания и все средства пошли коту под хвост. И все потому, что, по мнению Озала, руководство Азербайджана не рассчитало, что на "сумгаит" и "баку", на варварство и вандализм, на разрушительную войну армяне ответят решительно. А теперь представим, что было бы с нами, если бы в час распада СССР все наши приграничные зоны, все стратегические дороги и пункты находились под контролем тех, кто способен был организовать чудовищный "сумгаит" и не менее чудовищный "баку". Ведь только, к примеру, в граничащем с Турцией армянском Амасийском районе проживало около девяноста процентов азербайджанцев, считающих себя турками... Ведь если бы не Карабахский набат 20 февраля 1988 года, то 25 декабря 1991 года, когда Горбачев подписал последний свой документ о развале Советского Союза, все границы Армении, бесспорно, были бы открыты настежь. Об этом мы хорошо знаем из трагического опыта 1917-1918 годов. Как знаем и то, что лучший способ предвидеть беду в будущем – это действенно помнить о прошлом. В том числе и о том, что было двадцать пять лет назад. Зорий Балаян

-

Все ответы даны Арцахом Четверть века прошла с начала нынешнего этапа Карабахского движения. Период, который вмещает в себя всю историю становления и 25-летнего развития новейшей армянской государственности со всеми ее приобретениями и потерями. Под понятием "новейшая армянская государственность" мы, естественно, понимаем "национальные республики – РА и НКР". Разумеется, рано или поздно произойдет слияние двух армянских политических субъектов в единое неделимое целое, как, например, это произошло с двумя Германиями. Но столь же несомненно, что впереди нашу страну ждут большие испытания. И очень хочется надеяться, что каждое поколение армян проявит себя достойно и не запутается в своем времени и пространстве. Юбилей Движения – удобный повод поразмыслить над некоторыми важными вопросами, на которые прошедшие двадцать пять лет успели дать ответ. Итак, что прояснил истекший период. 1. Факт признания в промежутке последних 25 лет более 30 новых государств свидетельствует о том, что процесс образования независимых субъектов международного права протекает и в наши дни, и протекает именно на основе принципа национального самоопределения, на базе изменяемости государственных границ. В период распада СССР существовало четкое осознание того, что международное право не знает принципиального противоречия между правом на самоопределение наций и принципом территориальной целостности государств. К тому времени уже были приняты Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам (1960 г.), Декларация о принципах международного права (1970 г.), Хельсинкский Заключительный акт (1975 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (вступил в силу в 1976 г.), на основе которых происходил распад мировой колониальной системы. Таким образом, современная политическая карта мира и современные контуры государственных границ являются следствием применения именно принципа национального самоопределения. 2. В международной политической практике фактор справедливости применяется в качестве катализатора в процессе достижения конкретной цели. В современном мире этот фактор не является статической величиной и подвержен динамике изменений. В 1989 г. американские законодатели приняли две резолюции в поддержку справедливого требования армянского народа НКАО. В ноябрьской декларации отмечалось: "Ввиду того что 80% армянского большинства, проживающего на территории Нагорно-Карабахской автономной области, выражают обеспокоенность, а Комитет особого управления НКАО оказался неэффективным - содействовать в ходе двусторонних дискуссий с Советским Союзом справедливому урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое действительно отражало бы взгляды народа этой области". Сегодня очевидно, что принятие подобных документов диктовалось политической целесообразностью, и хотя оно зиждилось на понимании справедливого характера армянских требований, однако обуславливалось осознанием необходимости скорейшего развала СССР, соответственно, важности поддержания на территории распадающегося Союза стабильных очагов напряженности, одним из коих и был карабахский. Именно поэтому после развала СССР американские конгрессмены подобных резолюций уже не принимали. 3. Понятие "международное сообщество" является аморфной и расплывчатой материей, представленной не провозглашенными "общечеловеческими" моралью, совестью, принципиальностью, последовательностью и т. д., а вполне конкретными приоритетами вполне конкретных международных структур, в той или иной форме, в той или иной степени задействованных в процессе урегулирования того или иного конфликта. Иными словами, полагаться на "международное понимание" ни в коем случае нельзя, так как стороной обращений (противоположной стороной) является не общечеловеческая мораль или международное право, а интерес влиятельных институтов власти. 4. Понятие "союзник" подвержено тому же динамизму, что и фактор справедливости. Оно находится в плоскости известной формулы: "у Британии нет постоянных союзников, есть постоянные интересы". Как откровенно отметил в своей речи 8 февраля (День дипломата) глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, "мы не придерживаемся политики, основанной на чувствах, и не требуем таковой ни от кого. Мы руководствуемся не чувствами и эмоциями, а прагматичными, ответственными соображениями, продиктованными интересами нашей Родины". 5. Главным, абсолютным и безоговорочным достижением двадцатипятилетнего отрезка новой армянской независимости является независимый Арцах. Он получил свободу не сверху, в директивном порядке, не с одобрения советских властей или международных структур, а выковал ее снизу - в кипящем котле навязанной ему войны. Именно осознанием отечественного характера войны и тщетности упований на международную поддержку, наконец, осознанием необходимости решать вопрос собственной жизни ценой самой жизни и была выкована победа. Главный посыл этой победы – опора на собственные силы и ориентир на национальные ценности. 6. Политическая дерзость - не соглашаться с мнением влиятельных структур, умение говорить "нет", способность идти против течения (в том числе против тенденций) - оправдывается дальнейшим ходом событий. Именно эта дерзость и эта способность позволили армянскому народу поочередно выступить против как советского понимания решения карабахского вопроса, так и очень схожей (с советским пониманием) позиции Минской группы ОБСЕ, предложившей в 1997 г. два варианта урегулирования. Попытки запугивания, в том числе заявления слабых политиков на предмет того, что "нас в мире не поймут", были лишь спекуляцией. Подтверждением тому стал разработанный в 1998 г. Минской группой третий вариант урегулирования, в котором Нагорный Карабах не фигурирует как неотъемлемая часть Азербайджана. Третий вариант стал ответом на ужесточение армянского внешнеполитического курса после смены власти. Ничего такого, чем нас запугивали (международные санкции, эмбарго, война, "ось зла" и т. д.), не произошло. Главный посыл такой политики – не соглашаться с предложениями международных структур, уметь говорить "нет" и уметь говорить "да" в зависимости от того, чего требуют интересы нации. 7. Карабахский вопрос – это вопрос состоятельности новой армянской государственности, индикатор сопротивляемости армянского общества, показатель его зрелости и дееспособности. Критерий того, насколько готов армянский народ отстаивать свои интересы в современном мире, насколько он способен правильно фиксировать свой государственный интерес, насколько этот фиксированный интерес соответствует национальному, насколько армянский народ убедителен в представлении этого интереса. Прошедшие 25 лет показали, что армянский народ способен жить в условиях тотальной блокады (поддерживаемая поныне блокада – ровесница возрожденной независимости; ни одно государство мира не начинало отсчет своего нового независимого времени в состоянии тотальной блокады транспортных коммуникаций), почти полного обесточивания страны, в условиях войны и разрухи после мощного землетрясения. Именно Арцах придавал силы нации и начинял общественное сознание столь необходимым оптимизмом. 8. Всякие утверждения о том, что геополитическое положение Армении (РА и НКР), неразрешенность региональных проблем и скудность ресурсов не позволят ей гармонично развиваться, - беспомощное и крайне опасное суждение, которое, как удобная вуаль, прикрывает уродливое лицо самих вещателей. Это попытка сместить акценты с собственной несостоятельности решать проблемы. Существуют модели послевоенного восстановления – германская, израильская, китайская, ливанская, французская… Все они разные (в том числе идеологически), но их роднит одно: это плановые стратегии, рассчитанные на фиксированный промежуток времени, предполагающие наличие определенных этапов в проведении реформ с указанием приоритетных задач и способов их разрешения на каждом отдельном этапе. Их ни в коем случае нельзя отождествлять с президентскими программами, что так часто наблюдается в неблагополучных странах. Поэтапные планы социально-экономической реабилитации более долгосрочны, чем сроки президентских или парламентских полномочий. Общепризнано, что тот же отец "немецкого чуда" Людвиг Эрхард никогда бы не стал таковым, если бы лишился возможности в течение целых 14 лет поэтапно претворять в жизнь свой план на посту министра экономики в правительстве Аденауэра (еще три года он был канцлером ФРГ). Армении нужна плановая экономика. Только с учетом всех перечисленных факторов Армения и может разработать собственную модель развития. Страна просто обречена на такую разработку, причем выигрышность ситуации в том, что очевидность указанных факторов – это не далекая, расплывчатая теория, а самая что ни на есть близкая практика, испытанная нами на собственной шкуре. Причем все ответы дал Карабах.

-

"Мы-то знаем, что народ может встать и победить мощного врага" Успех в освобождении Карабаха в значительной степени объясняется готовностью к этому общественности Армении: народ принял самостоятельное решение, несмотря на сопротивление тогдашнего руководства Еревана, Москвы, несмотря на внешние силы. Секрет победы Карабахского движения кроется в его всенародности и организованности. И в этом контексте существенную роль комитета "Карабах" в 1988-90 гг. трудно переоценить. Все его 11 членов оказались хорошими организаторами. Была создана отличная руководящая система, основанная на демократии и принципе равенства. Вместе с тем главным залогом успеха стала готовность армянского народа принимать самостоятельные и верные решения. Причем не имея еще собственной государственности. Потом многое изменилось – в Армении, в какой-то степени в карабахском вопросе. 12 мая 1994 года я считаю победным днем, хотя и был подписан договор о прекращении огня. Вероятно, мы еще долго будем следовать Бишкекскому договору, так что это действительно исторический день. Правда, дух войны еще пару лет сохранялся, люди не верили до конца, что война закончилась, но в конце концов удалось преодолеть и этот психологический барьер. Многие стали рассматривать Карабахское движение с точки зрения последовавших после этого событий и все негативное, что произошло потом, связывать с Движением. Это абсолютно неверный подход - и исторически, и методологически. Это неправильно для формирования нашего собственного подхода к жизни и дальнейших шагов. Хорошее надо называть хорошим независимо от того, что со временем это хорошее или его компоненты изменились к худшему. Нужно всегда видеть идеал. В случае Карабахского движения – это 1988-1990 гг. Нужно ценить это хорошее, знать, любить, передавать. А не разрушать, как это делается уже двумя поколениями "чернопиарщиков". Опыт Движения уже есть, по крайней мере у нашего поколения. Поколение наших детей представляет его только на основе прочитанного, услышанного. Но мы-то знаем, что это возможно, что народ может встать и победить мощного врага. Это способствует единению. Конечно, в противовес работают многие факторы. Тяжелый процесс изменений общественно-экономической системы, само осуществление которого и способы осуществления вызвали справедливое недовольство людей. Однако в Карабахской войне мы одержали полноценную победу. Ценить эту победу означает и впредь быть готовым к единению, к новым историческим достижениям. Не ценить - значит не быть готовым к этому, избегать, убегать из страны, как это делает часть населения. Конечно, власть должна была способствовать сохранению этого духа. Но, к сожалению, уже очень долгое время наши власти и государственная система в целом этому не способствуют. Тем не менее в армянине есть стремление к идеалу, в том числе в общественной жизни. Не устаю повторять: нужно остерегаться черного пиара, злобы в отношении Карабахского движения. Это вредно и опасно для нашего народа, и этого нельзя допустить. Алексан Акопян, член комитета "Карабах", бывший глава администрации Кашатагского района НКР

-

"Для движения вперед нужно вернуться к истокам" Начало Карабахскому движению положили собрания в Доме писателей, хотя речь там шла о вопросах экологии, культуры, языка и т. д. Но именно тогда произошло объединение людей – интеллектуальное и идейное. В нас проснулась гражданственность. Так что когда Игорь Мурадян и его товарищи сочли, что настало время массовой поддержки того процесса, который начался в Карабахе – сначала в Гадруте, потом в Степанакерте, - база в тот момент уже была. Тогда в Карабахе шел сбор подписей с требованием областному Совету НКАО принять решение о выходе из состава Азербайджана и воссоединении с Арменией. В поддержку этих действий здесь началось Движение. И то, что Движение сразу переросло в массовое, народное, объясняется именно наличием этой базы, наличием такого формата объединения интеллигенции, который, собственно, и сыграл роль детонатора. Здесь была группа представителей и старшего поколения – Баграт Улубабян, Зорий Балаян, Ленсер Агаловян, Сильва Капутикян, Рафаэл Казарян и молодежи – Игорь Мурадян и его соратники. Конечно, Карабах был для многих важной проблемой, люди занимались этими вопросами достаточно долго. Но, пожалуй, самым существенным фактором возникновения Движения стало то обстоятельство, что с самого начала оно затронуло глубинные основы народной души: люди вышли на площадь не только для требования чего-то, какого-то протеста, но и в состоянии невиданного единения. Огромное душевное тепло разливалось по всей площади... И в неповторимости этой атмосферы - специфика Карабахского движения. Порядка недели шли митинги, люди были в состоянии эйфории, народ полностью включился в процесс. Видимо, каждый народ находится в постоянном поиске каких-то фундаментальных основ своего бытия, того состояния гармонии, которое присуще именно этой нации. Мы этого состояния достигли моментально. Это совершенно необыкновенное ощущение, оно гораздо выше любого текущего вопроса. Карабах, как бы важен ни был этот вопрос, всего лишь сыграл роль такого "включающего устройства". Народ, конечно, занимался в первую очередь Карабахом, но происходящее в глобальном смысле было обретением самих себя – каждым членом общества, каждым человеком в отдельности - обретение себя как единого народа. Такое необычное состояние нашло отклик сразу в самых разных точках мира, причем откликались зачастую из противоположных лагерей, нередко вступая в противоречие с интересами того лагеря, который представляли. В дальнешем движение получило развитие, расширив проблематику на все сферы жизни – экологию, право, историю, язык и т.д. И важнейшим на последнем этапе собственно Движения (до победы на выборах и прихода к власти) стало построение новой системы управления делами. В нашем случае было абсолютное "народное творчество", приведшее к тому, что народ управлял делами страны. Власть представляла из себя административный аппарат, инструмент исполнения народных решений. Это то, что было у нас в прошлом, но это то, что ожидает и нас, и, полагаю, человечество в будущем. Мы с вами обладаем колоссальным богатством – мы знаем, что такое состояние возможно, в то время как другие находятся в сомнениях - можно ли этого достичь. Они на своем опыте пока этого не пережили. Мы же прошли через это, и очень важно для нас не дать сломать, забросать словесами однажды достигнутое в погоне за собственными интересами. Уверен, что этот потенциал не исчерпан, он есть. …Вначале было время становления Движения, укрепления его. А потом настало время сдачи идеалов Движения, точнее, их утраты. Отступление началось с неправильного решения - политического и в то же время общенародного. Мы подумали, что достигнутое нами - это нечто само собой разумеющееся, а вот есть еще прогрессивное человечество, которое придумало все то, что должно быть у правильного государства и общества – демократия, права человека, свобода слова, парламент и масса других полезных и не очень вещей. Нам казалось, что надо стремиться к этому формату. И мы, пребывая в гораздо возвышенном состоянии и принимая это как данность, переключились на построение этого "другого", характерного для гораздо более низкого состояния человеческой души, заодно уничтожая все то, что было истинным, настоящим. Облеченная в красивые слова "права человека", "свобода", "народовластие" и т. д. реальность, приводившая к роботизации человека, его резкой деградации, проявлялась постепенно и потому не была очевидной сразу. Когда же эта реальность стала заметной и недопустимой, было уже поздно. Впрочем, этот процесс тоже имеет свою логику. Мы опустились донельзя, увидели, что это путь в никуда. Думаю, что это новое начало Движения, которое будет ориентировано на продолжение того, что мы имели 25 лет назад. Что касается дальнейшей политики Армении в Карабахском вопросе, то, на мой взгляд, эта политика Армении давно закончилась. С 1988-го по 1990-й у нас был свой собственный подход во всех вопросах, тогда мы, быть может, ничего не умели как профессионалы, но знали все как люди, которые постигли сущность жизни. Мы могли приниматься за любую проблему и находить ее решение. В частности, по Карабаху у нас была задача такая: то, что мы называем карабахским вопросом, для нас превратилось в вопрос переустройства региона, в частности Западного Прикаспия, где жили загнанные в рамки одного государства разные народы. Мы поставили перед собой задачу предоставить им самостоятельный выбор формы государственного устройства. Это была реальная политика, которая по 1993-94 гг. осуществлялась Арменией. Мы начали формировать регион: мы решали вопрос не только Карабаха, но и лезгин, талышей и т. д. Какую форму все это приняло бы - другой вопрос, но в том, что эти народы должны жить свободно и самостоятельно развиваться, не было никаких сомнений и препятствий. Однако препятствия возникли в дальнейшем – когда мы сочли, что большие дяди за нас все решат. "Дяди" придумали Минский процесс. Когда мы подчинились этой логике, когда приняли их правила игры, на этом вся политика и закончилась. Сейчас у нас есть лишь реакция на так называемую политику других, которая заключается в упрощении системы мирового грабежа. Тем не менее, думаю, политика в карабахском вопросе наконец-то появится. Время полного идиотизма в нашей политике (а суть идиотизма в том, что мы думаем, что они, эти великие, могут реально сделать что-то хорошее) закончилось. Нужен возврат к истокам Карабахского движения - возврат для движения вперед. Ашот Манучарян

-

Книга попала в плен или В Азербайджане 451 градус по Фаренгейту В армянском устном народном творчестве нередки упоминания различных завоевателей – состоявшихся и нет – от тирана Бела до Гейдара Алиева. Но более всего народная память армянского народа сохранила имя Ленк Тимура – Тамерлана, со времен нашествия которого на Армению прошло шесть веков. В Армении с именем Ленк Тимура связаны сотни притч, баек, ложных (народных) этимологий топонимов и т. д. Во многих из них подчеркивается злая воля «Повелителя Вселенной», но, как ни странно, об известной во всем мире кровожадности и жестокости Тимура почти не говорится. Просто злой. В Средней Азии, например, Тимура любят восхвалять, с особенным удовольствием рассказывая о том, как он победил османского султана Баязида Молниеносного (Йылдырыма), используя его затем как подставку для ног, и насилуя на глазах бывшего султана его любимую жену – Оливеру. Самаркандские дети до последнего времени любили рисовать гарцующего на коне Тимура рядом с железной клеткой, в которой он повсюду возил за собой Баязида Молниеносного. Однако надо признать, что, за исключением некоторых городов современного Узбекистана, в целом в Средней Азии Тимур пребывает в тени Чингисхана. В Армении, напротив, в народной памяти Чингисхан практически не сохранился, у нас намного популярнее Тимур. Великолепную трилогию о Тимуре написал крупный советский писатель Сергей Бородин. Трилогия имеет обобщающее название «Звезды над Самаркандом», и раскрывает многие черты характера крупнейшего завоевателя позднего Средневековья. Книга носит эпический характер, а огромная исследовательская работа, проведенная автором в период работы над трилогией, превратила ее в энциклопедическое пособие по завоеванным Тимуром народам и странам. Описывая пребывание Тимура в Армении, С. Бородин не скрывает своего неподдельного уважения к армянскому народу, искренне восхваляет трудолюбие и мужестве армян. Особенное восхищение автора вызывает любовь армянина к книге, и этой особенности армянского народа он посвящает несколько глав книги. «Звезды над Самаркандом» я читал лет 40 назад. Помню, меня поразили выведенные в ней образы простых армян, в особенности, используемые ими фразы «книга попала в плен», «книгу вызволили из плена». Спустя пару лет, будучи в Ташкенте, мне довелось побывать на творческом вечере уже больного писателя, и я не преминул воспользоваться представившейся возможностью, обратившись к Сергею Петровичу с вопросом. Ответ его затянулся, и весь зал, затаив дыхание, слушал рассказ писателя о его работе в армянских архивах, о том, как его самого поразила эта фраза, «которой, насколько мне известно, нет в другом языке». С. Бородин привел несколько примеров из разных эпох, подтверждающих «небесную любовь армянина к книге». Тогда же писатель повторил мысль, заложенную в книге: «Тамерлан полностью ограбил Армению с помощью книг. Он разрушал монастыри и церкви, пытал священников, искал и находил спрятанные в тайниках книги, чтобы… потом продать их армянам». Интересно, что за освобождение из плена «рядового» армянина Тамерлан требовал в два раза меньше золота, чем за освобождение представителя знатного рода, а за вызволение из плена книги – в два раза больше, чем за освобождение знатного армянина. Он хорошо знал: в армянском народе были добровольцы, которые ходили по домам, выпрашивали последние крохи, чтобы в первую очередь освободить книги. Знал и то, что на освобождение книги армяне, часто сами не умеющие читать и писать, ничего не жалели. Эта особенность армян дала Тимуру возможность дочиста обобрать народ. Фразы «книга попала в плен», «книга спасена из плена» живы в нашем языке и, главное, в нашем сознании, и сегодня. И сегодня мне известны люди, которые страдают от сознания того, что во время депортации армянского населения из Азербайджанской ССР очень много книг попало в плен. А тикин Арев, мать бывшего директора школы в Геташене и моего друга Шмавона Гулгазаряна, в страшные дни операции «Кольцо» покинула дом с охапкой книг. Так, с бережно прижатыми к груди книгами, оказалась она на пороге нашего дома в Степанакерте. В средние века сожгли бы меня, теперь жгут всего лишь мои книги Это, принадлежащее Зигмунду Фрейду выражение, сегодня по праву может сказать азербайджанский писатель Акрам Айлисли, книги которого в испепеляющем националистическом угаре ежедневно жгут в Азербайджане. Можно было бы сказать, что цивилизованный мир в эти дни просто обязан вспомнить слова немецкого поэта Генриха Гейне: «Там, где сжигают книги, кончают тем, что сжигают людей», но трагедия в том, что в Азербайджане еще недавно жгли людей, а теперь – книги, осуждающие эти преступления. В знаменитой книге Рея Бредбери «451 градус по Фаренгейту» рассказывается об обществе, в котором на «пожарных» возложена обязанность сжигать все обнаруженные запрещенные книги вместе с домами владельцев. То, что сегодня происходит в Азербайджане с книгами А. Айлисли, практически ничем не отличается от романа-антиутопии Бредбери, некоторые цитаты из которого прямо соотносятся с цитатами азербайджанских политических, общественных и религиозных деятелей. Так, на днях министр иностранных дел Азербайджана Э. Мамедъяров прокомментировал призыв партийного деятеля этой республики Хафиза Гаджиева отрезать ухо писателя. Х. Гаджиев, назначивший награду за это «геройство» – 10 тысяч манатов – является главой провластной партии «Современный Мусават», и пребывает под опекой Ильхама Алиева, вследствие чего Мамедъяров осторожно заметил: «Обсуждения вокруг книги Акрама Айлисли не станут ударом по имиджу Азербайджана». Он, кстати, мог бы сказать и иначе, повторить слова героя романа Бредбери: «Смысл уничтожения книг состоит в том, чтобы сделать всех счастливыми». 451 градус по Фаренгейту - это температура, при которой воспламеняется бумага, - примерно 233 градуса по более привычной нам шкале Цельсия. В Азербайджане это – постоянная температура, в любое время года. Азербайджан - это государство, в котором лишенный этого права духовный глава отлучает писателя от религии, а преподаватели вузов вместе со своими студентами жгут книги, в котором детям в школе рассказывают о «предательстве» писателя, имевшего мужество написать правду. В 642 году арабские войска захватили древнюю Александрию с ее прославленной на весь мир богатейшей библиотекой. Халиф Омар ибн Хаттаб приказал сжечь сотни тысяч веками хранящихся томов. Согласно легенде, на робкие протесты грамотной челяди халиф ответил: «Если в этих книгах написано то, что написано в Коране, то они – бессмысленны, ибо в Коране сказано все! Если же в них написано то, чего нет в Коране, значит, они противоречат Корану, и их тем более надо сжечь». И библиотека, в которой хранилась большая часть письменной истории человечества, была сожжена. Сегодня Ильхам Алиев может сказать то же самое, заменив Коран ссылкой на многотомную (все еще не завершенную) биографию своего отца – «общенационального вождя Азербайджана» Гейдара Алиева, и свою собственную – так же продолжающуюся писаться. А это означает, что температура в 451 градус по Фаренгейту еще долго будет сжигать Азербайджан, а книги – находиться в кошмарном плену человеконенавистнического мышления потомков Мырыг Музаффара.

-