-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Армения обязана прекратить поить и кормить Азербайджан По утверждению международных организаций, одна седьмая населения мира страдает от нехватки питьевой воды. Армения, к счастью, не относится к государствам, испытывающим этот недостаток, однако огромные площади нашей страны страдают от недостатка или полного отсутствия поливной воды. Парадокс, но Армению, обладающую достаточным запасом воды, можно отнести к «жаждущим» странам. Свою роль в этом, конечно, играет природа нашей родины, когда значительная часть формируемых в армянских государствах рек просто «стекает» по ущельям в соседние государства. При этом, однако, нельзя не признать, что при условии применения государственной и политической воли, а также инвестирования необходимого количества финансов, проблему недостачи поливной воды в Армении и Арцахе можно решить. Для этого необходимо перекрыть реки, текущие в соседние государства, в первую очередь, в Азербайджанскую республику, и направить их на орошение жаждущей армянской земли. Voskanapat.info уже писал о ненормальной ситуации, когда армянские реки поят и кормят вражеское государство в ущерб собственному населению. А в последний день августа текущего года река Воскепар перестала течь в Азербайджан. Вложив всего 5,4 миллиона долларов, Армения построила на Воскепаре дамбу, оснащенную «рукавами» для приема и распределения воды, в результате чего свыше 1100 гектаров армянской земли получило живительную влагу. Интересно, что в Азербайджане, уже свыше двадцати лет блокирующем Армению, назвали этот проект «водным террором». В самом деле, Азербайджан испытывает серьезную нехватку воды. По оценке Института мировых ресурсов (США) за 2011 год, Азербайджан входит в первую десятку государств, страдающих от недостатка воды. Немаловажным является и тот факт, что практически все западные районы этой республики полностью или в значительной степени зависят от вод армянских рек. В сложившейся ситуации было бы аморально не воспользоваться преимуществами существующей гидрографии. Претворив план лишения Азербайджана водных ресурсов Армении, мы можем одновременно решить задачу отселения закавказских турок из приграничных с Арменией и Арцахом районов, подорвать продовольственную безопасность и резко повысить уровень социальной напряженности в этой республике, а также заставить Баку отказаться от притязаний на исторические армянские территории. Немногим известно, что водохранилище Джогаз, расположенное на границе Армении с Азербайджаном, было построено на территории советской Армении и предназначено… для полива земель в Азербайджане водами армянских рек. Сегодня это водохранилище продолжает поить десятки тысяч гектаров населенных закавказскими турками районов. При этом вся вода в нем, до последней капли, аккумулируется из армянских рек. Возможно, на это можно было бы не обращать внимания, обладай наш сосед присущими нормальному государству качествами. Однако Азербайджан является государством, не скрывающим своих претензий на армянскую землю, проводящим против нас агрессивную политику клеветы, и открыто готовящимся к новой агрессии против республики Арцах. Поить и кормить это государство в подобных условиях означает помогать ему крепнуть, и спокойно готовиться к новой войне. Водохранилище Джогаз необходимо превратить в лужу, пригодную только для разведения лягушек. Для этого достаточно, вслед за Воскепаром, перекрыть реку Киранц, использовать ее воду для орошения земли в Армении. И это должно стать лишь начальным этапом проведения водной политики Армении по отношению к Азербайджану. Реализация подобной программы тем более оправданно, что сама Армения катастрофически нуждается в поливной воде. Чтобы понять значение воды для армянского крестьянина, достаточно было взглянуть на просветлевшие, радостные лица жителей деревень Воскепар, Ваганист, Воскеван и Коти, получивших воду реки Воскепар. Между тем, только по территории Тавушского марза в Азербайджан текут реки Агстев, Тавуш, Хндзорут, Сарнаджур, Гетик, Хачуш, наиболее важной из которых, безусловно, является Агстев. Вода давно уже превратилась в стратегический ресурс. Как подсчитали в уже упомянутом Институте мировых ресурсов, в прошлом столетии использование воды в мире росло в два с лишним раза быстрее, чем население. Расходы воды в 2007–2010 годах, считают эксперты Института, увеличатся на 50% в развивающихся странах, и на 18% - в богатых, а начиная со второй четверти текущего столетия вода превратится в главный источник напряженности в мире. Интересно отметить, что примерно в это же время запасы нефти и газа в Азербайджане потеряют стратегическое значение. Между тем, в самом Азербайджане воду превратили в инструмент давления на коренные народы. Известно, что Баку давно и хронически страдает от недостатка питьевой воды. В последнее время было принято решение решить эту проблему за счет подземных вод Куткашенского (Габала) и Варташенского (Огуз) районов. Согласно объявленному плану, водопровод должен был обеспечить 75% населения столицы Азербайджана постоянной питьевой водой. Однако на состоявшемся 27 декабря 2010 года торжественном вводе водопровода в строй, президент Азербайджана И. Алиев заявил, что «с вводом в эксплуатацию Огуз-Габалинского водопровода водоснабжение 60% населения столицы будет бесперебойным». Интересно отметить, что амбициозный проект прокладки водопровода протяженностью свыше 260 километров обошелся этой республике в 780 миллионов манатов – примерно один миллиард долларов – хотя плановая стоимость проекта составляла 480 миллионов манатов. В действительности водопровод «не справился» со своей задачей, и Баку продолжает изнывать от недостатка воды. Как признавались представители азербайджанской государственной водной компании «Азерсу», вода из Варташена и Куткашена помогла «лишь частично решить проблемы нескольких бакинских поселков». Однако протянувшийся в Баку водопровод уже способствует Азербайджану в решении другой проблемы – коренных народов. Варташен и Куткашен, районы исторического проживания лезгин, удин и армян. После нашествия турецкой армии в 1918 году, количество армян в этих районах было сведено к минимуму (достаточно сказать, что в этих районах и Нухи-Арешском регионе турки и примкнувшие к ним будущие «азербайджанцы» вырезали свыше 65 тысяч армян), а в конце 1988 года армян там не осталось вообще. Заметим также, что подавляющая часть принявших ислам удин, напуганные судьбой армян, ускоренными темпами тюркизировалась. Тем не менее, районы в основном населены лезгинами и помнящими свое происхождение удинами. Сегодня есть все основания утверждать, что Азербайджан потратил один миллиард долларов, вместе с коррупционными составляющими, для выживания из республики лезгин и удин Варташенского и Куткашенского районов. Как утверждает эксперт Мирвари Гахраманлы, «водопровод не смог решить проблемы обеспечения Баку водой, но стал реальной угрозой уничтожения сельского хозяйства двух этих районов страны». М. Гахраманлы также сообщила, что «ряд сел этих районов уже столкнулись с нехваткой воды из-за осушения колодцев» и «уже погибли 25% садов фундука» (мелкий орех, один из основных продуктов сельского хозяйства этих районов – Л. М.-Ш.). За прошедшее всего лишь одно лето в указанных районах отмечено ускоренное исчезновение лесов. М. Гахраманлы считает расчеты проектировщиков водопровода Варташен – Куткашен – Баку «преступно неверными», однако, по нашему убеждению, расчеты преступны, но верны. Иссушение подземных вод районов уже приводит к уничтожению сельского хозяйства, что обязательно повлечет за собой отток из республики населения Варташена и Куткашена. Как сегодня с горечью утверждают жители этих районов, «будучи местными, мы оказались на родине неуместными». Выступая на упомянутой церемонии открытия водопровода, И. Алиев произнес весьма двусмысленную фразу: «Это большое достижение, большая победа. Это свидетельствует о том, что азербайджанское государство, независимый Азербайджан может все». Сегодня Азербайджан в самом деле устраивает водный террор коренным народам республики, в том числе практически полностью ассимилировавшимся удинам. И называет это большой победой. Мы же, вопреки здравому смыслу, пропускаем наши реки из страдающей от жажды Армении в Азербайджан. Как раз в те исторические армянские районы, в которых несколько десятков лет назад обосновались закавказские турки.

-

Горячие блюда холодной войны "Новая холодная война" - именно это выражение сегодня в свете последних событий, связанных с усугублением противоречий между Москвой и Вашингтоном и в попытках определить характер текущего расклада сил, является одним из наиболее распространенных. В данном материале мы постараемся рассмотреть степень обоснованности этой формулировки в аспекте ее применимости к сложившейся ситуации. Это довольно неоднозначный вопрос. Выражение "холодная война" впервые было употреблено в апреле 1947 года Бернардом Барухом - советником американского президента Гарри Трумэна - в известном выступлении перед палатой представителей штата Южная Каролина. Однако сама холодная война стартовала годом раньше: общепризнанно, что точкой ее отсчета является знаменитая речь Уинстона Черчилля, зачитанная им в марте 1946 года в американском городе Фултон. Речь выдалась достаточно длинной (на 50 страницах), причем если исходить из обозначенного оратором основного мотива на предмет жизненной необходимости "изменить мир", то можно даже признать, что холодная война – а именно утверждение в мире англо-американской концепции демократии - фактически не прекращалась. "Мы не можем закрыть глаза на то, что свободы, которые имеют граждане в США и в Британской империи, не существуют в значительном числе стран, некоторые из которых очень сильны, - сказал тогда Черчилль. - В этих странах контроль над простыми людьми навязан сверху через разного рода полицейские правительства до такой степени, что это противоречит всем принципам демократии. Единственным инструментом, способным в данный исторический момент предотвратить войну и оказать сопротивление тирании, является "братская ассоциация англоговорящих народов". Нет сомнений, что этот "благородный мотив" (а именно "невозможность из гуманных соображений закрывать глаза на необходимость демократизировать общества") и поныне является единственным официальным анонсом Вашингтона и Североатлантического альянса в преддверии того или иного регионального военно-политического и административного передела. Тот же посыл неизменно озвучивается Госдепартаментом в ходе проведения внутренних преобразований, в том числе и на постсоветской территории. В своей Фултонской речи Черчилль употребил ряд новых формулировок (например, "железный занавес"), позднее занявших прочное место в политологическом и политическом лексиконе: "От Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике, через весь континент был опущен железный занавес. За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София". Именно с Центральной и Восточной Европы и нужно было, по убеждениям Черчилля, приступать к демократизации обществ: "Все эти знаменитые города с населением вокруг них находятся не только в советской сфере влияния, но и очень высокого, а в некоторых случаях и растущего контроля со стороны Москвы… Коммунистические партии, которые были очень маленькими во всех этих восточноевропейских государствах, были выращены до положения и силы, значительно превосходящих их численность, и они стараются достичь во всем тоталитарного контроля". Думается, что беспристрастный анализ последующих событий в Будапеште и Праге невозможен без учета программных заявлений Черчилля. Вместе с тем необходимо также принимать во внимание, что первые крупные политические акции против коммунистического режима (в октябре 1956 года в Будапеште) имели место сразу после XX съезда КПСС (февраль 1956 года) и официального разоблачения сталинского культа личности. В этом контексте пророческим стало высказывание французского лидера Шарля де Голля: "Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Сталинская Россия - это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено". Главной угрозой миру Черчилль называл Советский Союз: "Тень упала на сцену, еще недавно освещенную победой альянса. Никто не знает, что Советская Россия и ее международная коммунистическая организация намерены делать в ближайшем будущем и есть ли какие-то границы их экспансии. Я очень уважаю и восхищаюсь доблестными русскими людьми и моим военным товарищем маршалом Сталиным… Мы понимаем, что России нужно обезопасить свои западные границы,.. тем не менее моя обязанность, и я уверен, что и вы этого хотите, изложить факты так, как я их вижу сам". Несмотря на однозначность указания на СССР, как на "главную причину международных трудностей" (формулировка из Фултонской речи) нельзя не обратить внимание на сдержанный тон высказываний Черчилля именно в 1946 году. Но уже после кончины Сталина и в контексте хрущевской политики по разоблачению культа личности он отмечал: "Сталин в течение многих лет был диктатором России, и чем больше я изучал его карьеру, тем более меня шокировали те ужасные ошибки, которые он допускал, и та крайняя жестокость по отношению к людям и массам, которыми он управлял". Именно с середины 50-х годов теория холодной войны окончательно трансформировалась в практику. В аспекте всего вышесказанного можно, конечно, говорить о том, что холодная война не завершилась с падением железного занавеса, а всего лишь из одного этапа переходила в другой (вначале усилия, направленные на падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы, потом – в Советском Союзе, а уже в настоящее время – целенаправленная работа с бывшими советскими республиками). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что все преобразования обосновываются гуманистическими идеями и обрамляются все той же неизменной еще с Фултона демократической оправой. Тем не менее всегда можно оспорить мысль о продолжающейся поныне холодной войне. В первую очередь из-за отсутствия социалистического лагеря и Советского Союза как такового. Важно понимать, что антагонизм между Вашингтоном и советской Москвой был антагонизмом исторических миссий, конфронтацией между двумя глобальными альтернативами. Нынешняя Москва – это принципиально другая реальность, причем российская правящая элита не только не является идеологической альтернативой, но и сама варится и взращивается в котле западных ценностей. Холодная война - это все же глобальное противостояние, когда, например, в ответ на размещение американских ракет на границах социалистического лагеря (в начале 60-х американцы развернули 60 ракет "Тор" в Великобритании, 30 ракет "Юпитер" - в Италии и 15 ракет "Юпитер" - в Турции) Советский Союз мог позволить себе размещение в 1962 году баллистических ракет P-12 (и др.) не в Калининградской области, а непосредственно на Кубе – на "заднем дворе США" (в соответствии с доктриной Монро), в этом американском подбрюшье (кстати, руководил операцией "Анадырь" маршал СССР, заместитель министра обороны СССР и начальник тыла ВС СССР Ованес Баграмян, за что и удостоился второй звезды Героя Советского Союза). Современный мир принципиально иной, естественно, иным является и антагонизм между Вашингтоном и Москвой (несомненно, наличествующий). Многое в мире изменилось кардинально, появились новые вызовы и угрозы, и, возможно, единственное, что осталось неизменным, – разыгрывающийся каждый раз "запахом демократии" имперский аппетит янки. Но как именно называть этот аппетит в нынешних условиях – уже дело вкуса.

-

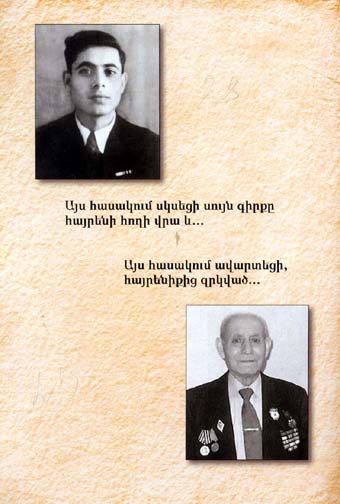

Штрихи ко дню рождения маршала Мы по праву гордимся нашими маршалами, и в первую очередь - маршалом Иваном (Ованесом) Христофоровичем Баграмяном, участником двух мировых войн. Когда-то он сражался на Кавказском фронте под началом Гайка Бжшкяна, а в Великую Отечественную войну возглавлял фронт, то есть входил в элитную когорту советских полководцев. Ко 2 декабря (день рождения Баграмяна, 1897 г.) хочется напомнить лишь несколько штрихов из биографии славного сына армянского народа. ...В Курской битве он командовал 11-Й Гвардейской армией Западного фронта в ходе операции "Цитадель". При ее подготовке Баграмян предложил более эффективное решение, предусматривающее уничтожение ударами 11-й и 61-й армий болховской группировки врага на Орловском выступе. Несмотря на то что командующие фронтами генералы В. Соколовский (Западный фронт) и М. Рейтер (Брянский фронт) были против этого предложения, Баграмян настаивал на своем варианте, на что Сталин, изучавший план операции по карте, заметил: "А ведь Баграмян дело говорит. И, по-моему, с его предложением нужно согласиться". Это "по-моему" решило исход дела и сыграло важную роль в успешном завершении операции. За умелое руководство войсками в августе 1943 года И. Х. Баграмяну было присвоено звание генерал-полковника с награждением высшим в то время полководческим орденом Суворова I степени. 17 ноября 1943 года он назначается командующим I Прибалтийским фронтом, с присвоением ему на следующий день звания генерала армии. План Белорусской операции (с 23 июня по 29 августа 1944 г.) обсуждался в ставке Верховного главнокомандующего еще 23 мая 1944 г. с участием Г. К. Жукова, А. М. Василевского, Н. А. Булганина, В. Е. Макарова, И. Х. Баграмяна и Д. С. Леонова. Здесь также следует отметить внесенные Баграмяном и одобренные Сталиным пункты, касающиеся роли и взаимодействия фронтов. В соответствии с этим войска Баграмяна с 23 июня по 4 июля с боями продвинулись на 180 км, разгромили 6 дивизий противника, освободили Витебскую и Полоцкую области, всего более 5 тысяч населенных пунктов, уничтожили 40 тысяч немецких солдат и офицеров, 78 самолетов, взяли в плен 15 тысяч человек. 29 июля 1944 г. Баграмян был удостоен звания Героя Советского Союза. Маршал Г. К. Жуков в своих воспоминаниях высоко оценил великолепные организаторские способности Баграмяна: "Он очень вдумчивый, знающий свое дело военачальник, спокойный, уравновешенный, трудолюбивый..." После войны И. Х. Баграмян внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, руководил войсками Прибалтийского военного округа, работой Главной военной инспекции МО СССР, возглавлял Военную академию Генштаба. Вторую звезду Героя СССР Баграмян получил в 1977 году, к 80-летию. Находясь на пенсии, Иван Христофорович был занят общественной работой, писал книги, статьи, выступал перед молодежью, рассказывая о пройденном пути. ...Приходят и проходят юбилеи Победы и ее творцов - выдающихся советских полководцев, которые разгромили фашизм. В их строю достойное место занимает Иван Баграмян, чья конная статуя украшает проспект его имени в центре армянской столицы. Рубен Бахшян

-

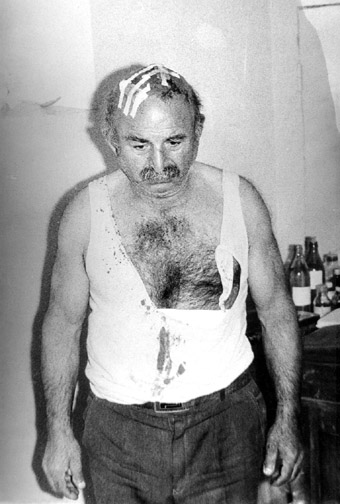

“Неужели вы не знаете, что вам угрожает смерть? Какая там Америка? Все это ложь” ...В провинции Чарсанджак было около шестидесяти пяти сел, где 80 процентов населения составляли армяне. Земли, которые обрабатывались крестьянами, принадлежали турецким бекам и помещикам, которые завладели ими насильственным путем в те времена, когда орды тюркских кочевников вторглись в Западную Армению. Армянский крестьянин в Чарсанджаке эксплуатировался турецкими помещиками-деребекерами и как крепостной-мараба, и как армянин. Таким образом, имел место двойной гнет по национальному и религиозному признакам. Их ущемляли как экономически, так и духовно. Достаточно вспомнить такое унизительное слово, как "гяур” (т. е. неверный), которое в Турции повсеместно бросалось в лицо армянам. Каждый турок считал себя вправе по любому поводу или без повода дискриминировать армян, обзывая их "гяурами”. Вот почему эксплуатация и угнетение крестьян Чарсанджака были тяжелее вдвойне. Помню, как мать рассказала о том, что беки-деребеки играли в деньги (хумар или гумар), делая ставку на целую деревню. И тот, кто выиграл в этой игре, становился хозяином целой деревни, которая до этого была собственностью проигравшего. Деревнями Чарсанджака полностью владели двадцать четыре деребека, чьи дети по наследству продолжали эксплуатацию армянских крестьян вплоть до Великого Злодейства. Кроме того, что деребеки присваивали половину всего урожая, собранного трудом и потом армянских крестьян, некоторых они заставляли один-два дня в неделю трудиться в своих хоромах и выполнять всевозможные работы по хозяйству. Эта обязанность у нас называлась сурха. О бесправном и тяжелом положении армян Чарсанджака свидетельствует рассказ крестьянина Киро Кегяна из деревни Чаник, который был изложен в книге "Терсим”, вышедшей в свет в 1901 году в Тифлисе. Пятнадцатилетнему Киро Кегяну дед рассказывает о том, что на земле Чарсанджака некогда поселились чужие люди. Они отбирали у местных крестьян все то, что добывалось их трудом и потом. Народ оказался в их плену и был поделен между наиболее крупными из этих насильников — беков! Круглый год каждый армянский дом всем семейством трудился на них и терпел издевательства. Далее Кегян описывает случай, когда после очередного кутежа обезумевшие беки согнали в кучу армян из своих деревень и потребовали, чтобы все сели в какую-то ложбинку. Они собирались играть в "джирид”, т. е. устроить состязание верхом на лошадях и при этом совершать прыжки над их головами. Никакие просьбы и мольбы не помогли несчастным крестьянам. И в этот черный день под копытами лошадей жестоких участников "джирида” были убиты или покалечены десятки армян... Далее Кегян заканчивает свой рассказ тем, что ему уже было лет сорок, а в их краях все это насилие продолжалось. Большими группами на их деревни набегали "янычары, черкесы, албанцы”. Врывались в дома, хозяйничали, ели, пили, насиловали, требовали дань и т. д. Местное население не могло оказать им сопротивление, так как эти банды были вооружены. Вот в каких ужасающих условиях пребывали армяне Чарсанджака вплоть до Великого Злодейства 1915 года. Когда вспыхнула Первая мировая война, мне было всего двенадцать с половиной лет. Я окончил шестилетнюю школу в своем родном городе и был уже достаточно рассудительным и переполненным патриотическими чувствами юношей. В начале августа 1914 года Турция как союзница Германии, вступая в войну, немедленно объявила по всей стране мобилизацию, в том числе, и в моем родном городе. В спешном порядке был организован призыв на воинскую службу турецких и армянских мужчин. Партия "Иттихад”, свергнув султана Гамида в 1908 году, провозгласила конституцию, согласно которой и армяне как полноправные османские граждане, стали военнообязанными. В день объявления воинского призыва перед новым зданием городской управы Берри состоялся митинг. На этом митинге после выступления турецкого каймакама (уездного начальника) выступил на турецком языке священник Тер-Хорен, начав словами: "Севгюли ватандашлар (т. е. любимые соотечественники)”... Он от имени армян Берри благословил дело защиты османского государства и закончил свое выступление пожеланиями успехов османской армии и победы над врагом. Прошли месяцы, минул год. В первые месяцы 1915 года из армии пришел домой наш соотечественник Тигран Чахмахчян. Он совершил побег из армии, узнав о том, что в соседних воинских частях разоружили и убили всех армян. Это известие, как молнией, сразило всех. Чувствовалось, что надвигаются черные тучи. ...Каймакам был слабохарактерным человеком и поэтому был уволен. На его замену прибыл некий Атем бей, который был иттихадистом и ненавидел нас. Он вооружил большую часть местных турков и установил наблюдение за городом и, в особенности, за армянскими районами. Любой, даже доброжелательно настроенный турок, не мог просто зайти в дом к приятелю-армянину. Было начало июня. В нашей передней были настланы коврики, а на них были насыпаны кучи пшеницы прошлогоднего урожая, полученные отцом за работу. Мама с приятельницей Вардик баджи просеивали и чистили ее для отправки на мельницу. Я находился на балконе. В этот момент на крыше соседнего дома показались люди. Это оказались полицейский Мустафа, заптий (турецкий жандарм) Ахмед онбаши (десятник) и прокурор-арнаут (албанец). По-видимому, после обыска в этом доме они выходили с пустыми руками. За несколько дней до этого турки уже врывались с обысками в дом армянского руководства и в школу, пытаясь найти там оружие и запрещенную литературу. Средь бела дня выгоняли из домов мужчин и избивали прямо на улице. Тридцать наиболее видных из них арестовали, истязали и пытали в тюрьме. В тот день мой отец пришел домой пораньше. Он, видимо, надеялся тем самым избежать ареста. Однако с крыши соседнего дома его заметили, и эта свора ворвалась в наш дом. Топча пшеницу на ковриках, они обыскали все углы. Ахмед онбаши бил моего отца и требовал сдать оружие. Они сорвали висевшее на стене охотничье ружье и продолжали требовать маузер, русскую винтовку "мосин”, немецкую "десятку”, которых у отца не было. Затем они арестовали отца и отвели в тюрьму. Маму заключили под домашний арест, обвиняя в попытке скрыть пистолет. Мы, трое детей, оказались одни. Оставаться в нашем доме мы не могли. Я побежал к тому дому, где под замком находилась мама. Когда я подошел к запертой двери, мама меня заметила и, стараясь сдержать плач, смогла мне сказать, чтобы мы пошли в дом дяди Григора и его жены Евы ачук. Я выполнил мамин совет. Тюрьма в Берри была небольшая, поэтому арестованных мужчин численностью около 400 человек втолкнули в переделанную в тюрьму небольшую кофейню, где едва могли поместиться человек сто. Там в течение 8-10 жарких июньских дней в жуткой тесноте буквально задыхались люди. Несколько женщин обратились к каймакаму Атем бею с жалобами по поводу невыносимых условий содержания их мужей, братьев. В ответ Атем бей с насмешкой ответил: "Не волнуйтесь, скоро облегчим условия ваших мужчин, мы их переведем в другое место...” Смысл зловещих слов каймакама скоро стал ясен. Арестованных должны были увести на бойню, причем место этой резни уже было намечено. Это была крепость Тла Берд, которая находилась в 10-12 километрах от Берри. И действительно, следующей ночью арестованных армян группами, под строгим наблюдением заптиев пешком перевели в Тла Берд и там зверски убили. Этой резни по ходатайству Мехмед бея удалось избежать только одному человеку, им оказался 17-летний Хосров Налбандян, житель деревни Багник. Он был сыном коваля, и сам умел работать ковалем, а Мехмед бей имел десятки лошадей и мулов. О трагедии Тла Берда мне в 1919 году рассказал лично Хосров, который был ее свидетелем. На следующее утро после ареста моего отца я отнес в тюрьму немного еды, завернутой в платочек. Когда я подошел к окну, увидел только двоих мужчин, лежащих на голом полу. Это были мой отец и еще один человек по имени Авето, известный как "бывший исмаильский фидаин”. Временная тюрьма опустела. Когда я с разрешения сторожа передавал отцу еду, он тихо сказал, что всех остальных узников связали попарно за руки и увели к Тла Берду. А их оставили, потому что они были настолько измучены пытками, что не могли ходить. "Сынок, срочно достань и принеси мне свежую овечью шкуру, - попросил отец, — для того, чтобы натянуть ее на мое тело”. Опечаленный я вернулся домой. Но в тот же вечер неожиданно и отец, и мать были отпущены на свободу. Я думаю, брат отца, дядя Григор, наш градоначальник, смог заплатить за их освобождение. Отца из тюрьмы на плечах перетащил его ученик Левон Хочикян. Все мы с болью в сердце глядели на отца, перенесшего тяжелые истязания в тюрьме. О том, что там пришлось ему вынести, отец, лежа на боку, рассказал следующее: — Ахмед онбаши из общего тюремного помещения перевел меня в отдельную комнату. Там стояли двое заптиев, а к стене были прислонены две толстые палки. Онбаши вновь начал с угрозами требовать от меня все то же оружие: маузер, винтовку и пр. Когда я ответил, что я не имею оружия, он приказал этим заптиям: "Уложите этого гяура на пол, на живот”. Эти двое бросили меня на пол вниз лицом и с обеих сторон начали изо всей силы палками бить меня по бедрам. После нанесения сорока ударов онбаши велел мне сесть. Тут я заметил, что рядом находится лучший в городе музыкант, школьный учитель пения Арменак Мелитосян. Его привели, чтобы он увидел, как меня пытают, и этим заставить его сдать оружие. После того, как меня посадили, вновь стали требовать оружие. Мой отрицательный ответ еще больше разозлил онбаши, и он приказал повторить удары еще сорок раз. От невыносимой боли я еле дышал. Ахмед продолжал твердить свое и добавил: "Сейчас мы отправимся к тебе домой, и ты должен будешь сдать оружие, а также сказать нам, у кого еще оно есть. Тогда мы тебя освободим, в противном случае ты получишь еще сорок палок”. Я снова сказал, что оружия не имею, "но готов, — продолжил я, — дать вам деньги, и вы купите то оружие, которое вы хотите, а меня избавьте от этих мучений. А о том, кто имеет оружие, я не знаю, и не знаю, кто мог бы его иметь”. Онбаши был непреклонен и никак не хотел поверить мне. Может быть, он и был убежден, что я не имею оружия, но пытался заставить меня выдать других. Я наотрез отказал двум его требованиям. Такой дерзкий ответ привел его в ярость. Меня снова бросили на пол и нанесли еще сорок ударов по моим опухшим от крови бедрам. Все это совершалось на глазах у Арменака Мелитосяна. Обращаясь к нему, Ахмед онбаши с пренебрежением пригрозил: "Хэ, муелим эфенди (господин учитель), ты все видел, не так ли? А теперь твоя очередь. Сдашь добровольно оружие, которое мы требуем, или нет? Если откажешься, то хорошо знай, что и тебя ожидает эта же участь...” После нанесенных мне 120 ударов палками я был почти в обмороке и не мог ходить. В таком состоянии меня волоком вытащили и среди ночи бросили в общее помещение этой самой тюрьмы, т. е. бывшей кофейни. Там уже никого не было, я наткнулся на единственного заключенного, им оказался бывший исмаильский фидаин Авето, который также был сильно избит и подвергнут пыткам... Несколько дней отец оставался обернутым в овечью шкуру. Затем синяки почти исчезли, однако образовались глубокие раны, причиняющие отцу ужасные боли. Он не мог ни лежать на спине, ни сидеть. Это состояние, полное мук и страданий, длилось около трех недель. Ева ачук каждый день приходила к нам и обрабатывала раны отца. Она, как медсестра, ухаживала за ним до тех пор, пока раны не зарубцевались. ...Уже ходили слухи о том, что скоро должен начаться совкият, т. е. насильственное выселение, причем в первую очередь должны быть выселены те, кто имеет родственников в Америке. И в самом деле, через несколько дней турецкий глашатай встал чуть выше нашего дома и громогласно объявил по-турецки: "Те армяне, которые имеют родственников или друзей в Америке, должны готовиться к тому, чтобы через пять дней покинуть город”. В конце июня нас вывели из города и с караваном, состоящим примерно из 800 человек, погнали в юго-западном направлении. В последний раз мы со щемящей сердце глубокой скорбью смотрели на наши сады. Сопровождал нас со своими двумя лошадьми скотник Али. Караваном руководил Ахмед онбаши, за которым следовали 30 вооруженных заптиев на лошадях. Караван состоял в основном из женщин и детей. Семь человек из семьи моего дяди также были с нами. Неделю назад сам дядя уже был убит, но это его жена Ева ачук скрывала от моего отца, и только в первый день высылки отец узнал о том, что его брата уже не было в живых. С нами была также наша родственница Роза, жена Арама Олобикяна, который год тому назад приехал из Америки. Самого Арама убили у Тла Берда, даже не считаясь с его американским гражданством... Двигались медленно, убитые горем и в полном отчаянии. На тех, кто отставал от каравана, заптии орали, угрожали, бросая им в лицо "гяур оглы” (неверное отродье). Перевалило за полдень, мы прошли всего километра три и добрались до переправы. Переход через реку продолжался почти два часа. Когда поднимались по крутой дороге мимо курдской деревни Демрчи, раздались громкие крики о помощи и плач: угоняли из каравана трех дочерей моего дяди. Мой отец предположил, что это заптии выполняли распоряжение сотника, с которым мой дядя в силу своего официального статуса был очень близок. Тем не менее, жена моего дяди душераздирающе плакала, расставаясь с дочерьми. Забегая вперед, должен сказать, что их жизнь в самом деле была спасена. Прошли годы и Вергин, Вержин и Варсеник, преодолев многочисленные трудности, добрались до Америки и обосновались у своего старшего брата. Мы взобрались на вершину горы, откуда ясно был виден наш замечательный Берри. Бросив последний взгляд на родную обитель, мы стали спускаться по пыльным извивающимся тропам и очутились на небольшой поляне. Здесь караван разместили в просторном, огражденном деревянным частоколом, загоне для овец. Там была также небольшая хижина — обитель хозяина овец, курда Хасана, который был знаком с моим отцом. — Куда это вы идете? - с глубоким сочувствием и шепотом он обратился к моему отцу. — Неужели вы не знаете, что вам всем угрожает смерть? Какая там Америка? Это все ложь. Затем добавил: — Я возьмусь хотя бы твоих двух сынов освободить. Я их спрячу в своей хижине под постелью. Когда Ахмед онбаши завершил свой вечерний намаз, вдруг вдали раздались какие-то выстрелы. — Не бойтесь, — с крыши хижины заявил Ахмед онбаши. — В окрестностях горы обнаружены курды-грабители. Это наши заптии открыли стрельбу, чтобы их отогнать. В эту ночь никто не смог уснуть. Наутро Ахмед онбаши объявил, что во избежание ограбления со стороны курдских разбойников все должны сдать ему под расписку имеющиеся у себя деньги и драгоценности. Клялся именем аллаха, что, как только доберемся до места назначения, он все вернет. Несколько десятков людей из каравана, в их числе отец и моя тетя, сдали золотые и серебряные монеты и взяли расписки. Однако большинство с места не сдвинулось. Ахмед онбаши пригрозил: — Не заставляйте обыскивать вас. Все были вынуждены выполнить его приказание. Конечно, обещание онбаши о возвращении сданных (вернее, силой отнятых) денег и драгоценных вещей было явным враньем, а вчерашние вечерние выстрелы были инсценировкой. Таким подлым приемом он решил ограбить беззащитный караван. И действительно, через час Ахмед онбаши наполнил хурджин золотыми и серебряными вещами и деньгами, повесил на плечо ружье и сел на лошадь. За ним последовали заптии. Караван двинулся в сторону Балу. До этого пастух Хасан, согласно своему обещанию, спрятал меня и моего брата в своей хижине под постелью. Но заптии нас обнаружили и вернули в караван. После того, как прошли два-три километра, некоторые из заптиев увели несколько миловидных девушек и молодых невест. Не было сомнений, что эти похищения совершались с разрешения онбаши. Мы продолжали идти по гористой местности с глубокими ущельями. Голые скалы были раскалены от июньской жары. Караван растянулся в цепочку по одному на каменистой тропе. Продвигались очень медленно. Ручей на дне ущелья высох. Воды жаждали сотни губ, но воды не было. Во второй половине дня обессиленные узники каравана дошли до курдской деревни Верин Хазандере. Был разрешен кратковременный привал под тутовыми деревьями. Именно здесь скотник Али смог спрятать нас в хлеву одного из домов этой деревни. Через полчаса караван двинулся дальше, а вместе с ним и наш отец. Мы не смогли даже попрощаться с ним. Больше мы его не видели. Расстались также с нашими близкими родственниками: с любимой Евой ачук, ее сыном Ваграмом и Аракси с Киракосом. Всех погнали с караваном в неизвестном направлении. Как погибли мой отец и Ева ачук, я узнал в сентябре 1968 года от самого Ваграма, моего кузена, приехавшего в Ереван в качестве туриста из США. Когда они, измученные, добрались до города Пахр Меден, из 800 человек в караване едва осталось 70 душ. Вечером, как только стемнело, заптии выделили 17 мужчин, в их числе и моего отца, подталкивая, отвели в ближайшее ущелье и всех зарубили топорами. — Моя мать Ева, — сказал Ваграм, — видя окровавленный жилет твоего отца на руках одного из палачей, стала умолять, чтобы он отдал ей этот жилет. К нашему удивлению, он не отказал. Мама была очень больна, у нее была лихорадка и сильный озноб. Я накинул на нее этот жилет, но она после этой кошмарной ночи до рассвета не дожила. Заптии не разрешили их похоронить, и скоро наш караван погнали к Диярбекиру. Вот так оборвалась жизнь моего отца и Евы ачук. Скотник Али спрятал нас в хлеву одного из домов деревни Верин Хаэандере. Примерно часа через два после того, как караван удалился, Али вернулся, помог нам выбраться из укрытия, разместил нас в доме одного из своих знакомых курдов и обещал через неделю отвезти нас в Берри. Затем он обратился по-курдски к хозяйке дома: — Гюлли баджи, эту армянскую семью оставляю у вас дней на восемь-десять. Надеюсь, что вы за ними будете хорошо присматривать. За это я в долгу перед вами не останусь. — Не беспокойтесь, все сделаю, — ответила курдянка, чей муж был в армии. Али сел на коня и помчался вдогонку каравану. Печальные, сидели мы в курдском доме. Мама была очень озабочена и подавлена. Она переживала за отца и думала, что будет с нами дальше. Сестра Люся засыпала, и мама уложила ее на матрац, который был приготовлен для нас, и укрыла большой шалью. Был вечер, но еще не стемнело. Вдруг перед домом, где мы прятались, показался заптий верхом на коне. Не слезая с коня, он позвал хозяйку дома и сказал: — У вас в доме находится какая-то четырехлетняя армянская девочка в красной одежде. Я приехал, чтобы ее забрать. Мы услышали требование заптия, находясь во внутренней комнате, где спала моя сестра. Мама быстро спрятала меня с братом, затем подошла к нему. Она узнала его, он жил в нашем Берри в районе Тун Ахпюра. Он повторил маме свое требование. — Я забираю твою дочь в качестве будущей невесты моего сына. Не бойся, я буду содержать ее, как свое дитя, и если тебе удастся вернуться в Берри, то всегда будешь иметь возможность заходить к нам домой навестить ее. Мать хорошо сознавала, что заптий любой ценой, даже силой должен был забрать мою сестру. В этот момент Люся проснулась, подбежала к маме и когда поняла, что хотят ее забрать, инстинктивно обняла ее за шею и стала плакать. Мама также горько плакала. В глубине комнаты мы с братом окаменели от страха. И когда полицейский вырвал из маминых объятий нашу маленькую Люсю и вскочил на коня, до нас донеслись ее плач и крики: "Майри-ик, майри-ик!” До сих пор этот душераздирающий крик звенит в моих ушах. В клубах пыли, поднявшейся от топота бегущей лошади, исчезла частичка нашей души, маленькая Люся. Навсегда... Спустя много лет, в 1932 году в ереванском Конде одна пожилая башахакская женщина по имени Маро рассказала мне следующее: "В 1915 году я бежала из Башахака и скрывалась в Берри в доме одного знакомого турка, который находился в районе Тун Ахпюра. Однажды я сходила за водой к этому ахпюру и увидела там хорошенькую девочку в красном платьице трех-четырех лет с маленьким кувшином в руках. Она была очень грустна и ждала очереди, чтобы набрать воды. Я подумала, что это, наверное, армянская девочка. Очень осторожно я подошла к ней, так как вокруг меня были турчанки. Тихонько спросила ее, чей она ребенок. Она заплакала и кое-как дала понять, что она дочь Манука Олобикяна, что заптий отнял ее от матери и привез к себе в дом. Лицо у девочки было бледное, и вид ее был истощенный. Через несколько дней я узнала, что она от тоски заболела и умерла”. — Хорошо, что Бог ее забрал и не дал ей стать добычей турка, — утешила меня старушка. Акоп (Грач) Олобикян Перевод с армянского - Левон Олобикян Автор этих воспоминаний — Акоп (Грач) Олобикян (1902-1990), как и многие соотечественники Западной Армении, пережил геноцид 1915 года. Он испытал ужасы депортации и гибель родных и близких, видел разорение своего родного, цветущего города Берри в Харбердском вилайете (из почти 205 тысяч армян подавляющее большинство было депортировано и истреблено). Ему повезло, он спасся, нашел убежище в Сирии, откуда в 1925 году переехал в Ереван. Поступил в университет и долгие годы был судьей, юристом и экономистом. Свои воспоминания записывал едва ли не с 20-х годов, однако облек их в книжную форму в последние годы жизни. Он подробно описывает город Берри, его жизнь, нравы и обычаи. Это любопытные этнографические страницы, за которыми следует одиссея семьи Олобикян и других жителей города. Акоп Олобикян предал бумаге и воспоминания о советском периоде жизни — с 1925 по июнь 1941 гг. В 1941 году семью Олобикян выслали в Казахстан... Повезло, выжили и вновь вернулись в Ереван. Это - воспоминания Акопа Олобикяна (события лета 1915 года), увиденные 12-летним подростком...

-

Война понятий Осмысление и понимание масштабных явлений требует времени. Чтобы понять и оценить динамику развития арцахской проблемы, насчитывающей уже несколько десятилетий, недостаточно принимать во внимание последние несколько лет и, тем более, месяцев. Подобный взгляд и сделанные выводы оказываются некорректными. Сегодня уже можно говорить о политическом и историческом опыте армянского народа, приобретенном им в борьбе за освобождение Арцаха, а также о некоторых выводах, один из которых говорит о бесперспективности попыток давления на Армянский мир (Ашхар) с целью принудить его отказаться от плодов арцахской победы. Для внешнего мира оказывается все сложнее просчитать реакцию армянства, которое, как показала практика, в состоянии разглядеть в тумане недоговорок, полунамеков и многословия информационных площадок, политиков и дипломатов, угрозу армянским национальным интересам и сформировать адекватный отклик. Попытки надавить на армянскую сторону раз за разом приводят не только к пробуждению армянства, но и более ясному пониманию того, что арцахская проблема является частью общего Армянского вопроса. Результатом общественной активности становится уточнение позиций и более четкое понимание экспертным сообществом, политиками и общественными деятелями того, в каких терминах и понятиях должна обсуждаться проблема Арцаха. Возможно, даже не отдавая себе отчета, армянство за прошедшие десятилетия сумело избавиться от ряда ложных или ставших неадекватными понятий и подходов, в рамках которых происходило развитие арцахской проблемы. Армянское общество практически полностью отказалось от таких терминов, как «пояс безопасности», «территории вне Нагорного Карабаха» и т. д., перейдя к тем, которые отражают реальную действительность - «освобожденные территории», «территория НКР». Другим позитивным примером может служить так называемая «проблема карт». До недавнего времени в армянском информационном пространстве довольно часто можно было встретить карты, на которых Арцах ассоциируется с НКАО. Такое положение дел и ситуация были приемлемы в начале 90-х, но не сегодня. Начавшись как инициатива активных граждан Арцаха и Республики Армения, потребовавших отказа от «карт НКАО», волна перемен, преодолевая преграды и инерцию, смогла стать общим трендом. Результатом стал отказ большинства армянских масс-медиа от «старых карт» советского периода, вне зависимости от их политических предпочтений и симпатий. Приведенные выше примеры показывают, как армянство незаметно для текущего политического анализа и сознания выдавливает из армянской среды ставшие неадекватными термины и понятия. Конечно же, на процесс очищения влияет внешнеполитический контекст, однако решающую роль все же играет политическое созревание армянства, которое учится различать сиюминутные процессы и явления от жизненно важных национальных интересов. Изменения в армянском обществе, в конечном счете, вынуждают политиков изменить свою позицию, переходя к новым терминам и понятиям. Использование правильных терминов и понятий является критически важным, так как применение ошибочных со временем приобретает собственную инерцию, преодоление которой становится отдельной задачей. Для действующего политика, государственного деятеля, журналиста война терминов и понятий может показаться второстепенной и несущественной, однако на самом деле она на многие годы и десятилетия определяет тенденции и тренды. Используя в качестве кирпичиков некорректные термины и понятия, внешние центры силы разрабатывают базовые принципы и фрейм, использование которых не может не привести к результатам, противоречащим армянским национальным интересам. И если в начале арцахского этапа армянского национально-освободительного движения в силу отсутствия дипломатического и политического опыта такие ошибки были неизбежны, сегодня они уже недопустимы. Помимо вышеприведенных можно упомянуть также такие термины и понятия, как «азербайджанские беженцы», «азербайджанская община Карабаха», «будущий референдум по статусу Карабаха», «промежуточный статус», на основе которых выстраивался фрейм и базовые принципы мадридского процесса. И если вышеперечисленные термины и понятия в той или иной степени являются уже частью истории, этого нельзя сказать о формирующейся на наших глазах ложной концепции, касающейся заселения освобожденных в результате арцахской войны территорий. Сама необходимость заселения, которая должна стать стратегической задачей армянства в XXI веке, не может быть предметом дискуссий и не подлежит сомнению. Речь о другом. В последнее время все чаще и чаще можно встретить точку зрения, высказываемую как общественными, так и политическим деятелями, что без заселения освобожденных территорий армянский народ их потеряет: «Если территории будут безлюдны, у нас не будет аргументов, почему мы должны владеть ими», «Пустующие земли приведут к тому, что мы будем вынуждены отдать их» и пр. Во всех подобных высказываниях происходит незаметная подмена понятий и проблем, когда заселенность, экономическое освоение и пр. становятся аргументом для вынесения суждений о судьбе той или иной части армянской земли. Незаметно для Ашхара ему внушают возможность утери когда-то потерянной в течение веков и возвращенной армянским воином части Родины. Такие мнения должны пресекаться в самом зародыше. Какие либо рассуждения и оправдания, почему армянские земли могут быть сданы, являются просто недопустимыми. Армянскому политическому и общественному сознанию надо восстанавливать утерянное в веках государственное мышление и инстинкт, который исключает проведение какой либо границы и различий между армянскими землями, вне зависимости от того, когда они были или будут освобождены. Нет и не может быть какой либо разницы между Гадрутом или Карвачаром, Ваном или Карином. Какие-либо «дискуссии», само предположение о возможности новых территориальных потерь должны рассматриваться как национальное предательство. Это одна из аксиом Ашхара, и говорить о каких-либо политических и, тем более, экономических аргументах, почему она должна быть нарушена, недопустимо. Аргумент возможности сдачи освобожденных территорий в силу отсутствия на них достаточного населения является ложным и вредным. Вне зависимости от того, насколько заселены освобожденные территории, возможность их сдачи должна рассматриваться в тех же терминах и в рамках той же логики, что и сдача центра Еревана или высокогорных сел Сюника или Лори. Любой другой подход, попытки различить какие либо «нюансы» между Ковсаканом, Гюмри или Ереваном должны пресекаться. Дьявол, как известно, кроется в деталях, и через незаметные для обыденного сознания различия и трещины в подходах и оценках касательно армянской земли в общественное, а затем и политическое сознание проникают ложные концепции и взгляды. Армянские политики и общественные деятели должны, наконец-то, смириться с тем, что армянская земля для армянина одинакова бесценна, вне зависимости от того, насколько она заселена, какова ее экономическая или какая-либо другая ценность и привлекательность. Армянская мощь и власть - политическая, военная, экономическая - зиждется на духовном базисе, неотъемлемой частью которого является Армянское нагорье, колыбель армянской цивилизации. Понимание абсолютной ценности земли, невозможности и недопустимости каких-либо дискуссий вокруг ее сдачи должно стать первым шагом к переходу армянского политического сознания на новый уровень своего развития. Может ли армянство потерять освобожденные территории? Отвечая утвердительно и обосновывая свой ответ слабостью армянской экономики, фатальными демографическими трендами и пр., надо четко понимать, что речь в данном случае идет о системных проблемах и кризисе армянского общества и государственности. Результатом провальной социально-экономической политики станет не просто утрата части армянских земель, но государственности и суверенного права на будущее. В проблеме освоения освобожденных территорий, как в капле воды, отражаются системные проблемы армянского общества XXI века, как в свое время падение Карса стало результатом глубинных проблем и болезней Первой Республики. Может ли Армения проиграть в будущих войнах, результатом чего станет потеря Арцаха или какой-либо другой части Армении? Понимание серьезности вызова, перед которой стоит Ашхар, и того, что речь идет об абсолютных категориях, должно помочь осознать недопустимость такой формулировки. Имеет ли право Армения и армянская государственность в XXI веке проиграть войну? Имеет ли Армения право на слабую экономику и несправедливое общество? Однозначно отрицательный ответ должен помочь идентифицировать действительные проблемы армянства, вместо того чтобы искать ответы на некорректно сформулированные вызовы и угрозы.

-

Вспоминая Тельмана Геворкяна Тельман Егорович Геворкян - один из известных армянских зодчих, блестящий знаток средневековой армянской архитектуры, основоположник института "Армреставрация", к сожалению, рано ушедший из жизни. Он лауреат Всесоюзного смотра творчества молодых архитекторов "Биеналле-85". Народный архитектор СССР Джим Торосян считает Тельмана Геворкяна одним из самых любимых и талантливых учеников: "Должно быть, у всякого преподавателя найдутся ученики, с которыми складываются, а иногда и надолго сохраняются добрые отношения. Одним из таких был Тельман Геворкян. Честно говоря, в годы его студенческой жизни мы не раз с ним спорили по тому или иному вопросу. К примеру, я был против, чтобы он занимался реставрацией. Я тогда ему сказал: "Тельман, ты блестящий проектировщик, занимайся этим". Он меня в конечном итоге не послушался. Сегодня могу с уверенностью сказать, что он оказался прав", - вспоминает Джим Петрович. В 1980 году при Совете Министров Арм. ССР было создано управление по охране памятников. Тогдашний его руководитель Григор Асратян предложил Тельману Геворкяну возглавить мастерскую. Позже на ее базе Тельман Егорович основал институт "Армреставрация". "Это был один из самых лучших научных проектных институтов, - говорит председатель Союза архитекторов Армении Мкртич Минасян. - Под руководством Тельмана были разработаны проекты реставрации Касахской базилики в Апаране, церкви Св. Геворка в Артике, церкви Григора Лусаворича и притвора монастыря Ваанаванк. Он автор проекта церкви Св. Богородицы в селе Нор-Едесса, часовни церкви Св. Богородицы в Эчмиадзине, этнографического квартала "Дзорагюх" в Ереване. А его научные труды, посвященные пропорциям в средневековой армянской архитектуре, фактически стали учебным пособием для научных работников и студентов. Я уже не говорю о летнем кинотеатре "Москва". Архитектор Павел Джангиров вспоминает: "Однажды в начале 60-х годов прошлого века прохожие на улице Туманяна стали свидетелями следующей сцены: у кинотеатра "Москва" были установлены архитектурные планшеты, а председатель Ергорсовета Григор Асратян выслушивал комментарии невысокого человека, очевидно, автора проекта. На этом затесненном участке предполагалось строительство необычного сооружения, и городской голова хотел ознакомиться с ситуацией на месте. Григорий Иванович любил подобные акции, чего не скажешь о нынешних архитектурных чиновниках, предпочитающих келейное принятие решений. Старые ереванцы помнят, как в витринах магазинов периодически выставлялись проекты новостроек, чтобы люди видели, какой будет столица в недалеком будущем. Уличные обсуждения носили порой бурный характер, но народное мнение шло на пользу делу и вызывало у ереванцев патриотические чувства сопричастности к судьбе родного города. В 1966 году Ереван украсили зданием, которое стало знаковым для города. Его уникальность и значение в архитектурном пласте своего времени трудно переоценить. Органичность среды дополнялась скупыми, но продуманными элементами - декоративной стенкой с мозаикой Ованнеса Минасяна, легкими фонтанчиками, деревьями, тянущимися к небу через окна-колодцы террасы. Кинотеатр утверждает высокое композиционно-средовое понимание архитектуры, которое извечно присуще армянской исторической архитектуре" - отмечалось в юбилейной монографии "Архитектура Советской Армении". Авторам проекта Летнего зала Спартаку Кнтехцяну и Тельману Геворкяну была присуждена премия Ленинского комсомола Армении". Еще одно красивое здание построено в Ереване по проекту Тельмана Егоровича - это правительственное здание №3. Эта работа в 1989 году заняла I место на Всесоюзном смотре в номинации "Лучшая постройка и проект года". Мкртич Минасян вспоминает: "В жизни Тельман был удивительно скромный и несуетный человек. Но, когда дело касалось работы, он становился жестким и очень требовательным". В последние годы жизни, уже тяжело болея, Тельман Геворкян занимался вопросами реставрации храма Звартноц, а также стал членом ученого совета Международного научного центра по охране и исследованию города Ани. И еще одно воспоминание, а, точнее, фрагмент из книги Андрея Битова "Уроки Армении", посвященный летнему кинотеатру "Москва". "Это был действительно выдающийся кинотеатр, достроенный столь оригинально, что при вечернем освещении я так и не уловил, как же он выглядит в целом: казалось, он висел над землей, как приземляющаяся летающая тарелка... Зал под открытым небом напоминал форум. Над нами горели южные звезды, как в планетарии. Мне казалось, мы взлетели, и если рискнуть подойти к краю и взглянуть оттуда вниз, то где-то глубоко под собой увидишь нашу милую, еще не столь роскошно застроенную Землю и, расчувствовавшись, прочтешь длинные стихи об оставленной на Земле любви". Вот такую память о себе оставляют талантливые зодчие включая Тельмана Геворкяна. Тигран Мирзоян

-

Независимость как клиника Как известно, азербайджанцы, независимо от «масти», придерживаются по их мнению весьма убедительного клише типа «1 миллион беженцев, 20% территории и т. д.». Но есть еще одно попугайский аргумент: «Армения - не независимое государство». Нужно сказать, что в современном мире на «независимости» зациклились очень закомплексованные общества, а свободные народы практически не говорят о «независимости». Скорее всего азербайджанцы, столь часто напоминающие себе о зависимости Армении, стремятся доказать себе, что их государственное образование достаточно независимо. Неужели нельзя обратить внимание на то, что при столь сильной внешней поддержке «территориальной целостности» Азербайджана, ему так и не удается вернуть под свой контроль карабахскую провинцию. Причем в последние годы наиболее последовательным и заинтересованным сторонником возвращения Карабаха Азербайджану стала Россия, то есть государство, от которого Армения должна прежде всего зависеть. Последние три года Россия поставила на карту свою региональную энерго-коммуникационную политику и принялась убеждать Армению в необходимости уступок, да еще каких. В результате этой политики она оказалась в смешном и ущербном положении, так и не сумев продвинуть ни на шаг интересы. Великие державы в конце концов кардинально изменили свою позицию и из нынешнего положения, которое ранее считали опасным для региона и для своих интересов, предпочли извлечь выгоды и полезности для себя. Более того, каждый политик крупного государства, начиная с М. Горбачева, пытается прежде всего позаботиться о своей репутации, которая может быть подмочена, если данная инициатива завершится провалом по карабахской теме. А вот Азербайджан, исключая все фольклорные потуги внешнего характера, решает свою судьбу и защищает свои интересы в полном соответствии с интересами США, не Турции, а именно США, так как только американцы способны обеспечить гарантии его безопасности. Нужно понимать, что Россия вынуждена сейчас принять все то, что задумала Армения в Западном направлении, и это стало тем условием, которое уже стало основой армяно-российских отношений. Азербайджан – временно существующее государство, и оно не способно длительное время выдержать позицию внешней конфронтации. Сейчас фрагментация Азербайджана вновь встала на повестку дня. Вот тема для дискуссии, а не ущербные разговоры о независимости.

-

Терминологическая провокация 29 ноября азербайджанское агентство АПА распространило сообщение, согласно которому французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Бернар Фасье, после перехода границы Республики Армения с Азербайджаном, будучи в Казахском районе, заявил: «На этот раз мы совершили переход не на линии соприкосновения войск в Карабахе, а на армяно-азербайджанской границе. К счастью, напряженность здесь ниже, чем на линии соприкосновения». Информация была опубликована в 17 часов 19 минут. В 17:37 она была перепечатана другим азербайджанским агентством – ANSpress, а затем еще рядом азербайджанских агентств. В 18:16 та же информация была опубликована российским агентством Regnum и, получив второе дыхание, пошла гулять по российским информационным агентствам. Справедливости ради отметим, что в информации некоторых азербайджанских агентств слова Бернара Фасье переданы несколько иначе: «На этот раз мы осуществили переход на линии соприкосновения войск не в Карабахе, а в Казахе». Бог с ним, Бернаром Фасье, совершившим последний визит в регион в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В данном случае речь не о нем, и даже не о том, что именно он сказал в Казахе, а о тех армянских журналистах, что бездумно – надеюсь – подхватывают и тиражируют красиво оформленные выражения и словосочетания. Между тем, и это надо особо отметить, часто повторяемые словосочетания и выражения влияют на подкорковое сознание людей, которое часто оказывается более действенным, чем сознание осознанное. Выражение «линия соприкосновения» применительно к государственной границе между Республикой Арцах и Азербайджаном ошибочно как в смысловом значении, так и в юридическом. Республика Арцах «соприкасается» не только с Азербайджаном, однако никому и в голову не приходит назвать ее границу с Ираном или Арменией линией соприкосновения. И проблема тут не только в напряженных отношениях Арцаха с Азербайджаном. В противном случае политическим неологизмом – линия соприкосновения – именовали бы азербайджанскую часть границы не только Республики Арцах, но и Республики Армения. Или, например, границу между Индией и Пакистаном, Турцией и Ираком, Израилем и Ливаном… Между Республикой Арцах и Азербайджаном существует государственная граница, и именно так она должна называться. Сказанное – не прихоть. Линия соприкосновения имеет свойство меняться и передвигаться, а в логике ее использования относительно границы Арцаха с Азербайджаном воспринимается как возможность дарения (иначе говоря, сдачи) Азербайджану реинтегрированных в армянское государство районов. Таким образом, высказанное Бернаром Фасье выражение – в любой из интерпретаций – в корне неверно, и ему, а также его преемнику – Жаку Фору – необходимо официально указать на данное несоответствие между реальностью и используемой им терминологии. Безусловно, государства – живые организмы, и в разные периоды своего существования они могут разрастаться или, наоборот, сжиматься. Государственные границы не являются раз и навсегда состоявшейся данностью. И границы Республики Арцах не являются исключением. Никто не может гарантировать, что некоторое время спустя она, например, будет проходить по Куре. Однако на данном этапе истории у Республики Арцах существуют обозначенные в ее Конституции границы, и именно эту данность мы обязаны иметь в виду. Однако, как нам представляется, проблема тут не в разных заморских сопредседателях, а в нас самих. Ровно три года назад (Голос Армении, 11 ноября 2008 года) мы писали о недопустимости использования слова «Карабах» применительно лишь к территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Как, собственно, и выражение «Нагорный Карабах». Но, и в этом нетрудно убедиться, армянские авторы сплошь и рядом используют выражения «территории за пределами Карабаха или Нагорного Карабаха» по отношению к реинтегрированным в Республику Арцах районам. Еще одна искусственно (и искусно!) внедренная в наше сознание терминологическая путаница. Армянские журналисты и политологи, пишущие на тему Азербайджана, практически всегда называют живущих там автохтонов национальными меньшинствами. Так же, кстати, пишут о себе многие лезгинские, талышские и иные, представляющие коренных народов этой республики, журналисты. Политический штамп, внедренный в подкорковое сознание, дает о себе знать. Между тем, данное выражение не столь безобидно, как может показаться на первый взгляд. «Национальных меньшинств» в Азербайджане, в совокупности, намного больше, чем закавказских турок, даже если причислить к последним мимикрирующих под турок представителей коренных народов. Однако само слово «меньшинство» лишает коренные народы уверенности в своих силах и возможностях, подавляет их волю к борьбе за свои неотъемлемые права и способствует пантюркистской политике Азербайджана по ассимиляции и вытеснению из республики ее автохтонных насельников. Проблема эта имеет не столько политический, сколько моральный характер. Те же самые лезгины и талыши, а также другие коренные народы Азербайджана, сегодня находятся в той же ситуации, что и армяне в Нахиджеване советского периода. И негоже нам, ценою жизни тысяч сыновей армянского народа отстоявших свою свободу на клочке исторической Родины, способствовать, пусть даже неосознанно, уничтожению и выселению из Азербайджана тысячелетних соседей. Тема терминологической экспансии имеет огромное значение, и мы еще будем возвращаться к ней. А в качестве предисловия к будущим статьям расскажу об одном эксперименте, много раз проводимом мной в различных вузах Армении. Обычно первое занятие и знакомство с новой группой студентов я проводил в режиме вопрос – ответ. Вопросы, как правило, рождались экспромтом, в зависимости от ситуации, но один был обязательным: я просил студентов, считающих себя верующими (hавататьял) поднять руку. Как правило, никто руки не поднимал, и на мой вопрос – Это как, здесь собрались одни неверующие безбожники? – поднимался возмущенный гвалт: «Почему безбожники? Мы ходим в церковь!» Армянский читатель, наверняка, все понял. В результате ненавязчивого внедрения в слово «верующие» иного значения, в современной Армении оно прочно ассоциируется с сектантами. Это и есть влияние слова на подкорковое сознание. А ведь «верующим» и веры больше.

-

Преемственность американской политики Рассмотрение проблем и политической перспективы США на Ближнем Востоке представляется весьма важным для понимания политики США в регионах, в том числе, в Кавказско-Каспийском регионе. Как показали события конца 90-х и 2000-х годов, события на Ближнем Востоке посредством политики США, так или иначе, спрягались с процессами в Южном Кавказе и в Каспийском море. Анализ политики США на Ближнем Востоке в течении 1997–2005 годов позволяет провести корреляции и аналогии политического стиля и идеологии США при Б. Клинтоне и Дж. Буше между проблемой ближневосточного урегулирования и южно-кавказскими конфликтами. Например, при Б. Клинтоне урегулирование конфликтов в Южном Кавказе, в соответствии с деятельностью конкретных функционеров в Государственном Департаменте Томаса Пиккеринга, Строуба Телбота и Стивена Сестановича, в отношении южно-кавказских конфликтов характеризовалось не рассмотрением частных вопросов, а было направлено на «всеобъемлющее урегулирование», то есть, таким же образом, как и на Ближнем Востоке. Политика Дж. Буша, как на Ближнем Востоке, так и на Балканах и в Южном Кавказе не имела в виду активного вмешательства, а возлагала ответственность на участников конфликтов при условии невозобновления военных действий. Различием стало лишь то, что единственным государством-участником конфликтов, которое имело право на военные действия, являлся Израиль. Данная версия была в 2003 году высказана бывшим послом США в Ливане, советником ГосСекретаря по Ближнему Востоку Дэвидом Сатерфилдом, который лишь выразил частное возражение по поводу того, что «любая, даже самая принципиальная стратегия подвержена изменениям, но в отношении конфликтов позиция новой администрации будет оставаться неизменной, иначе вместо активной политики и действий мы сползем к вечным обязанностям». Принимая данную перспективу как реалистическую, нельзя не предположить, что политика США в региональном аспекте не может принципиально различаться по регионам, и вовсе не по доктринерским соображениям, а, прежде всего, потому, что проблемы и задачи США по регионам сильно взаимосвязаны и обусловлены общими стратегическими целями. Например, такой важный элемент американской политики как военное базирование стал связующим фактором в рассмотрении проблем в Саудовской Аравии и Турции (имея в виду ключевые базы в Султанбей и Инджирлике) с базированием в Южном Кавказе и в Центральной Азии. От того, насколько США предпочтут создание альтернативы базе в Инджирлике, будет во многом зависеть геополитика США в целом. По слухам данная альтернатива уже найдена.

-

Гаро, с днем рождения тебя, дорогой!

-