-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Азербайджанские военные «эксперты» - сообщество взяточников, алкоголиков и клинических идиотов Интервью начальника Разведывательного управления Национальной Армии Армении, генерал-майора Аршака Карапетяна не на шутку разворошило улей офицерского состава азербайджанской аскерни. На «передний фронт» был брошен до сего дня не определившийся с окончанием своей фамилии военный «эксперт» Узеир Джафаров. Сообщу для сведения, что с 20 апреля 2007 года Джафаров-Джафарли активно используется в качестве затычки для проколов минобороны Азербайджана. В тот день на Узеира, работавшего в газете «Гюнделик Азербайджан» - «Реальный Азербайджан» напали два сотрудника МВД Азербайджана и нанесли ему металлическим предметом несколько ударов по голове. Джафаров все понял, и теперь благоразумно чередует критические высказывания в адрес вооруженных сил Азербайджана со славословиями в адрес Ильхама Алиева и Сафара Абиева. Вообще, интересно, что в Азербайджане в военные эксперты записываются изгнанные из рядов аскерни люди. Так, сам У. Джафаров, служивший в министерстве обороны, вначале был допущен к «платному» распределению призывников в вооруженные силы Азербайджана. Набив руку на взятках, он стал скрывать от начальства истинную сумму собранных взяток, вследствие чего был судим и изгнан из вооруженных сил. Крупные взяточники победили мелкого шулера и превратили его в «эксперта». Интересно, кстати, что изворотливый Джафаров продолжает свой прибыльный бизнес и устраивает призывников на службу в Баку. Другой военный «эксперт» и подельник Узеира – Яшар Джафарли – сумевший дослужиться до замначальника управления кадров и образования минобороны Азербайджана, был изгнан из вооруженных сил точно по той же причине: утаивание от начальства истинных размеров поборов. Военный «эксперт» Илдырым Мамедов был изгнан из вооруженных сил с должности командира бригады морской пехоты за пьяный разгул. Будучи в невменяемом состоянии, он умудрился потерять офицерскую книжку. И. Мамедову, как и предыдущим лицам, не оставалось ничего иного, как открыть собственную контору и превратиться в военного «эксперта». Азербайджанский военный «эксперт», как видим, являет собой когорту отверженных, стремящихся любыми путями вернуть себе возможность сытой жизни под крышей с каждым годом все более щедро финансируемого министества обороны. Именно из этих побуждений и кинулся Узеир Джафаров «комментировать» интервью генерала А. Карапетяна, начав, естественно, с вопиющей глупости. «Уже настал ХХI век, то есть из Армении следить за Азербайджаном, и из Азербайджана за Арменией нетрудно. Поэтому глупо представлять это как сведения разведки», - делится с журналистом военный «эксперт». Кричащее невежество человека, понятия не имеющего о понятии «открытая информация», о том, что современная разведка львиную долю информации получает из открытых сведений, собирая их по крупицам из прессы. Пишу об этом совершенно спокойно, так как уверен, таких специалистов в Азербайджане нет, и еще очень долгое время не будет. Даже если их будет учить Турция, собравшая из открытых источников имена израильских участников захвата корабля «Нави Мармара». Впопыхах он даже не успел толком прочитать исходный материал, иначе не стал бы «опровергать» генерала А. Карапетяна. «Как во время Арцахской войны, так и после прекращения огня я не слышал о том, что был пленен азербайджанский разведчик», - говорит У. Джафаров, и добавляет: «Если армянам известны имя, фамилия, пусть сообщат об этом». Как уже говорилось, разведчики, да и военные «эксперты», должны уметь пользоваться открытой информацией. В армянской прессе не раз публиковались имена и фамилии арестованных за шпионаж и разведдеятельность в пользу Азербайджана. Но, видимо, «эксперт»-пустозвон У. Джафаров считает, что армянская сторона должна рассказать об обстоятельствах выявления и задержания вражеских лазутчиков. Voskanapat.info приходилось рассказывать об одном из способов ведения радио-телефонной разведки и ее последствиях для вооруженных сил Азербайджана. Как видим, даже по прошествии стольких лет мы воздержались от публикации имен служащих технической разведки Армии Обороны Арцаха. И все же, исключительно для удовлетворения сжигающего азербайджанских военных «экспертов» любопытства, сообщу, что автор этих строк принимал самое непосредственное участие в этой операции, закончившейся уничтожением свыше полутора сотен аскеров. Приведенный пример, как и многие другие, по сей день остающиеся закрытой информацией, полностью подтверждают слова генерала Карапетяна: «Можно однозначно заявить, что победа в Карабахской войне была обусловлена победой нашей разведки над азербайджанской, так как без разведки, без соответствующих сведений невозможно говорить о тактике, о разработанных операциях и правильных решениях». И это в то время, когда «разведку осуществляли сами добровольцы, которые становились солдатами и командирами без военного образования». Сегодня сложилась совершенно иная ситуация, когда к опыту упомянутых добровольцев прибавились полученные фундаментальные знания в области военной разведки. «Эксперты» из Азербайджана настолько умственно ограничены, что даже не поняли тонкого сарказма А. Карапетяна: «В ходе одной из встреч с азербайджанским коллегой я поздравил его с днем рождения сына. Я мог позволить себе эту любезность». Между тем, генерал ненавязчиво показал, что ему многое, если не все, известно не только о начальнике управления разведки министерства обороны Азербайджана, но и о его семье. И не только его, кстати. У меня нет никакого желания пенять Джафарову за продемонстрированное невежество. Понимаю, умственно ущербный от рождения не способен хватать звезды с неба. Но обратить внимание не владеющих языком закавказских турок читателей на его глупости, думаю, стоит. Мы уже помним, что Джафарову неизвестен случай пленения азербайджанского разведчика. Спустя несколько строк он пишет, что с обеих сторон были пленные. И сразу добавляет: «Армянская сторона, даже если поймает обыкновенного пастуха, преподнесет его как разведчика». Объяснить этот бред клинического идиота способен разве лишь другой азербайджанский военный «эксперт». Кстати, о пастухах. Мы не раз уже писали о проецировании закавказскими турками своего племенного мышления и мировоззрения на окружающий мир. Выкрав пастушка Манвела Сарибекяна, азербайджанская сторона объявила его диверсантом, пришедшим в субботу (!) вечером (!!) взрывать школу в азербайджанском селе. Затем, понимая, что выкарабкаться из этой ситуации стало невозможно, азербайджанские палачи жестоко убили мальчика. Сегодня Джафаров пытается свалить ответственность за совершенные Азербайджаном преступления с ухоженной металлическими прутьями головы на здоровую. Однако в своем стремлении лишний раз лизнуть руку начальства У. Джафаров переусердствовал. Он призвал начальника управления разведки министерства обороны Азербайджана Рахима Джафарова выступить с информацией об Армении. Интересно, что может рассказать Р. Джафаров, кроме обстоятельств провала диверсионно-разведывательных групп Азербайджана и их уничтожения армянскими бойцами, как это было, например, 31 августа или 3 сентября прошлого года? Хватит ли у Рахимова мужества признать, что армянская разведка переиграла его офицеров, следствием чего стало уничтожение пятнадцати азербайджанских солдат и офицеров, в том числе и командира разведывательной роты Фарида Ахмедова?

-

Смерть побеждается смертью смерть несущего Армен Джигарханян. Не сомневаюсь, это имя останется в истории не только российского и армянского театрального и кинематографического искусства. Большой артист, хотя и неразборчивый в выборе ролей, он, тем не менее, наверняка запомнится многим как штабс-капитан Овечкин в фильмах о неуловимых мстителях, Тристан в «Собаке на сене», Карп «Горбатый» в «Место встречи изменить нельзя» и других прекрасных фильмах. Запомнится, наверное, и провалом роли Мхитара Спарапета в фильме «Звезда надежды». Словом, об артисте Армене Джигарханяне можно говорить и писать много, в том числе и об его участии в низкопробных фильмах, типа «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли» и другие. Но, видимо, это – часть жизни актера, и поэтому я не считаю себя вправе касаться этической проблемы участия известных артистов в подобных, с позволения сказать, фильмах. К сожалению, мне практически ничего не известно о деятельности Армена Джигарханяна в качестве руководителя Московского драматического театра: не припомню гастролей этого театра в Ереване. Но вот о чем не удается умолчать, так это об участившихся в последнее время размышлениях Армена Джигарханяна о межнациональных и межгосударственных отношениях, в частности, о азербайджано-арцахском противостоянии. Трудно сказать, с чего это известный артист решил, что он способен выступать экспертом в подобных вопросах. Возможно, роль младшего министра в фильме «Сказки старого волшебника» подвигла А. Джигарханяна на это решение. Но невозможно представить, как бы отнесся народный артист к постоянным советам, например, инженера по наладке токарных станков по вопросам постановки спектакля. Думается, однако, «политическая активность» Армена Борисовича имеет вполне меркантильное основание. Джигарханян просто ищет средства. «В Москве очень много национальных банков, и я не стесняюсь писать туда и просить помощи для своего театра. Потом перезваниваю и получаю отказ», - делится он со спецкором ереванской газеты «Новое время» Валерией Олюниной, и сообщает, что «когда отказывают, мне становится обидно». И, судя по всему, это стремление доминирует в его сознании. Но давайте воздержимся от критики в адрес человека, ищущего средства на развитие возглавляемого им театра, и пишущего челобитные в «национальные» банки. Попробуем разобраться в других его высказываниях в том же интервью. «Я хочу сейчас сказать про Армению и Азербайджан. Я много раз бывал в Баку: на гастролях, на концертах, снимался в фильмах... Мне там было хорошо. Мы договоримся, условно говоря, что после воды не надо пить мацони, но самое важное в этом деле — мы должны хотеть мира. Да, это тяжелая вещь, когда убивают. Стреляют друг в друга. Но когда мы, наконец, поймем, что смерть нельзя убить смертью?!» - говорит Джигарханян, заставляя читателей задуматься над тем, что иногда наступает возраст, после которого говорить о мудрости не приходится. Убежден, если Джигарханян напишет письмо Ильхаму Алиеву с просьбой пригласить руководимый им театр в Баку и при этом оплатить все расходы, то отказа не будет. Надо только напомнить президенту Азербайджана, что квартиру в Москве он, Армен Джигарханян, получил вследствие ходатайства Гейдара Алиева. И ни в коем случае не вспоминать судьбу свыше двух сотен тысяч погромленных, изгнанных, лишенных жилья и нажитого имущества бакинских армян. Не напоминать о тысячах убитых, изнасилованных, сожженных армянах. И тогда мечта А. Джигарханяна исполнится. И уже неважно, как это событие преподнесет азербайджанская пропаганда, особенно в свете недавнего отказа гражданину России и этническому армянину Сергею Арменовичу Гюрджиану. Но Бог с ним, никому не известным Гурджианом, собравшимся лететь в Баку с коммерческими целями. Джигарханян – это другая ипостась, это имя, на котором можно спекулировать сколь угодно долго. Жаль только, что сам артист этого не понимает, ибо ему искусство, оказывается, дано лишь в качестве панацеи не умереть от истины. Не понимает Джигарханян, что жить с истиной гораздо сложнее, чем прятать голову в песок. Хотя, не исключено, что именно это понимание заставляет его избегать истины, скрываться от национальных проблем за пыльными кулисами. «Но когда мы, наконец, поймем, что смерть нельзя убить смертью?» - это восклицание Джигарханяна, судя по контексту, обращено к армянскому народу, не желающему примириться, свыкнуться с болью Геноцида, не готовому поступиться Родиной ради эфемерного мира. Смерть побеждается смертью смерть несущего! Да, действительно, война – тяжелая вещь, хотя Армену Джигарханяну это может быть известно лишь по сценариям. Война несет в себе смерть. Во время войны убивают и гибнут, проливают вражескую и свою кровь. Но, вот парадокс для Джигарханяна: войну можно остановить только войной. Смерть, вопреки его убеждениям, побеждается смертью. В 1991-1994 годах армянский народ, армянский Воин убили войну, не позволили ей ворваться вглубь Страны Армянской. Наша армия вырвала жало у смерти, рвущейся к нам в обличье поганой аскерни, раздавила ее и поставила на колени идеологов пленения Армении и уничтожения армянского народа. И готова продолжать убивать смерть, несмотря на пацифистские, а, по сути, пораженческие призывы Джигарханяна. 17 с лишним лет не всегда легкой, но мирной жизни армянского народа обеспечил подвиг армянского народа, пережившего холод и голод во имя будущего своих детей и своей Родины. Джигарханяну этого не понять, ибо народный артист Армении все эти годы прожил в относительно благополучной и теплой Москве. Бог ему судья, никто не вправе требовать от человека большего, чем позволяют его возможности. В том числе и умственные. Джигарханян позволяет себе сравнивать любовь к Родине и проблему Республики Арцах с… различиями в кулинарных вкусах: «Мне пельмени меньше нравятся, чем толма. Но не становиться же нам врагами с русскими из-за разности кулинарных вкусов?» Пожалуй, после этой фразы Джигарханяна можно лишь пожалеть. Даже в том случае, если ему удастся вымолить себе приглашение в вынашивающий планы уничтожения армянского государства Баку. Там, кстати, толма возведена в ранг племенного достояния. Как, кстати, и город, в котором родился Армен Джигарханян. «Если завтра позовут в Баку — поеду, - в очередной раз делится сокровенной мечтой Джигарханян. - Кто-то посмеется, кто-то заплачет, и что-то в нас шевельнется человеческое». Если жалость входит в известные Джигарханяну человеческие чувства, то лично во мне она шевельнется. Жалость к человеку, несмотря на огромное количество сыгранных в кино и театре ролей, живущему в футляре собственных мелочных и мелких страстей. И последнее. Уже свыше двадцати лет я имею честь быть другом великого армянского артиста, патриота и прекрасного человека Соса Саркисяна. И когда Армен Джигарханян назвал его «человеком неглупым», я вздохнул с облегчением. Назови Джигарханян Соса Арташесовича мудрым человеком, мне пришлось бы выразить другу свои искренние соболезнования.

-

Европейские эксперты об Армении Армения представляет интерес как страна, находящаяся в сложных политических и экономических условиях, но сумевшая достичь значительных успехов в государственном и военном строительстве и в экономическом развитии. Армению стали называть «кавказским драконом», но нужно понимать, что армянам присуще преувеличивать свои успехи. В действительности экономическое и социальное положение остается сложным. Наряду с этим, успехи в военной сфере также сомнительны. Военное сотрудничество с Россией не привело к созданию современных вооруженных сил, имеется много проблем, которые не решены именно в связи с односторонним сотрудничеством с Россией. Вооруженные силы Армении выглядят архаичными, не отвечают требованиям современной обороны. Армения слишком высоко подняла планку оборонного развития, что не соответствует ее экономическому развитию и людским ресурсам. По мнению военных экспертов, задача, которую должны решить вооруженные силы Армении, требует численности личного состава не менее в 100 тысяч, гораздо более многочисленных военно-воздушных и бронетанковых сил. Армения, находясь в условиях острой конфронтации, не способна выдержать гонку вооружений в регионе. Для выполнения данных задач Армении необходимо увеличить военные затраты вдвое. Даже при условии помощи диаспоры это невозможно. Политика Армении должна предполагать исключение гонки вооружений и вхождение в иной режим отношений в регионе. Вместе с тем, Армения рассматривается в Европе и в США как единственный серьезный военный партнер в Южном Кавказе, от которой может зависеть стабильность и безопасность. Партнерские отношения НАТО с Арменией приведут к решению многих не только внутрирегиональных, но и некоторых стратегических задач. Соседи Армении в Южном Кавказе менее организованы и динамичны в оборонной сфере. При наличии достаточных вооружений, Армения может очень легко сделать шансы Азербайджана на военный успех минимальным. В НАТО с интересом рассматривают Армению как страну, способную обеспечить баланс сил в регионе, а также партнера в проведении специальных операций в различных регионах. С Арменией связывают в НАТО выстраивание некоторых отношений по поводу интеграции всего Южного Кавказа. Армения с одной стороны несравненно стабильнее, чем Грузия, и гораздо более демократичнее, чем Азербайджан. Это положение дает возможность руководителям Армении представлять свою страну в более выгодном свете. Но нынешнее положение в Армении в сфере демократии, не может быть признано нормальным. Политический режим в Армении рассматривается как авторитарный, с сильными позициями олигархии и кланов. Только наличие многочисленной интеллигенции и широких слоев политического класса способствует удержанию страны на некотором уровне демократии. Но, несомненно, Армения имеет хорошие перспективы в развитии гражданского общества и демократических институтов. Карабахская проблема достаточно понятна для европейцев. Сложилось понимание того, что решение данной проблемы невозможно при соблюдении территориальной целостности Азербайджана, но отсутствует понимание, каким образом принудить Азербайджан признать новую реальность. Европейское сообщество и США давно пришли к решению о признании суверенитета Албанского Косово и Северного Кипра. К этому менее всего преград. Скорее всего, армянское государственное образование в Нагорном Карабахе соответствует данной модели решения. Однако, вряд ли Европейское сообщество готово принять данное решение и ожидает инициатив США. Данное решение «не лежит на столе», но предполагается таковым. Политика Франции в отношении Южного Кавказа может стать непосредственным отражением политики и позиции Европейского Союза, но Франция не питает иллюзий в части форсированного развития отношений с Грузией и Азербайджаном, и Армения рассматривается как важный фактор сдерживания Турции, что соответствует и тем приоритетам, которые составляют региональную политику США, а также и интересам России по вопросам безопасности в Черноморско-Кавказском регионе. Совершенно очевидно, что, чем более будут углубляться отношения Европейского Союза со странами Южного Кавказа, тем более будет возрастать роль Армении как партнера неких непубличных политических целей.

-

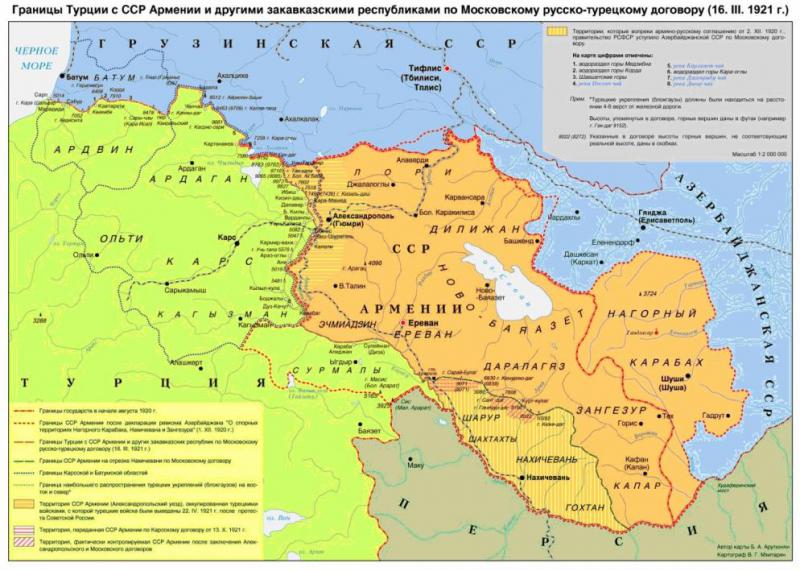

Московский и Карсский договоры 1921 года были позорнее Александропольского Республика Армении согласно Александропольскому договору от 2.12.1920 г. Границы Турции и ССР Армении и других закавказских республик по Московскому советско-турецкому договору…Границы Турции и ССР Армении и других закавказских республик по Московскому советско-турецкому договору от 16.3.1921 г. 20 октября с. г. ИА Regnum опубликовало статью Яны Вернер под заглавием "Армения должна быть век благодарна России за Московский договор 1921 года", где автор утверждает, что "Московский договор должен считаться огромным приобретением и поводом для ликования, и армянская нация должна всю свою последующую историю быть благодарна Москве за то, что большевики ценой огромных усилий настояли на условиях этого договора. Потому как альтернативой Московскому договору применительно к Армении мог быть только Александропольский договор 1920 года". В конце статьи автор выводит: "Современная армянская элита должна осознать, что советизация Армении спасла их страну и расширила территорию по сравнению с тем, что она имела бы, не вступи Красная Армия на территорию этой страны". Как ученый-историк полагаю, что данный вопрос является предметом научного, исследовательского сопоставления Александропольского и Московского договоров. В советской историографии был сильно раскритикован Александропольский договор, заключенный между Кемалистской Турцией и Республикой Армения. И наоборот, историки чрезмерно расхваливали русско-турецкий Московский договор от 16 марта 1921 года, подчеркивая его положительную роль для дальнейшей судьбы армянского народа. Дело дошло до того, что многие советские, а также и армянские историки заявляли (подобно Яне Вернер), что якобы по Александропольскому договору территория Армении сократилась чуть ли не втрое по сравнению с территорией современной Республики Армения, то есть восстановились условия Батумского договора 1918 года. Текст Александропольского договора свидетельствует об обратном. На самом деле в территориальном отношении Московский договор был хуже даже Александропольского. Сопоставительный анализ этих двух договоров выявляет довольно интересные детали, которые хотелось бы представить на суд читателей. Согласно Александропольскому договору, заключенному между Республикой Армения и Турцией "...граница между Арменией и Турцией начинается от места впадения реки Карасу в Аракс до северо-западной части Тихниса - западнее Большого Кемли - западнее Кизилта до Б. Агбабы, далее по районам Шаруро-Нахичеванскому и Шахтахтинскому, которые расположены южнее линии Каки-Даг 10282, высота - 8262, гора Камасу 8100, селение Курт-Кулаг, гора Саат 7868, точка 3680 по реке Арпачай (карта 5 верст в дюйме 1908), Сарабулаг 8711, станция Арарат до реки Аракс в том месте, где река Карасу впадает в Аракс". Относительно армяно-турецкой пограничной линии в Договоре между Россией и Турцией говорится: "Северо-восточная граница Турции определяется: линией, которая, начинаясь у деревни Сарп, расположенной на Черном море, проходит через гору Хедисмта, линией водораздела горы Шавшет - горы Канны-даг, она следует затем по северной административной границе Ардаганского и Карсского санджаков - по тальвегу рек Арпа-чай и Аракс до устья Нижнего Карасу (подробное описание границы и вопросы к ней относящиеся определены в приложении 1 (А) и 1 (В) и на прилагаемой карте, подписанной обеими Договаривающими сторонами)". Из отмеченной пограничной линии отрезок границы от речки Карасу до Нижней Карасу не относится к ССР Армении, а, согласно Московскому договору, проходит по границе Азербайджанской ССР. Получается, что, во-первых, несмотря на громогласные заявления, Московский договор, по крайней мере, в этой части вновь утвердил условия Александропольского договора, уступив еще примерно 150 кв. км во вред ССР Армении. По Александропольскому договору армяно-турецкая пограничная линия начиналась с горной высоты Боль Агбаба, и это легко объясняется тем обстоятельством, что с согласия турков грузины оккупировали Ардаганский и Чылдырский районы Республики Армения. Однако необходимо отметить, что в планах кемалистской Турции, как будет показано далее, эти районы, как и ряд территорий, принадлежащих Республике Грузия, рассматривались как части Турецкой Республики. По поводу Нахичевани также сохраняется в обоих договорах удивительное соответствие. Так, в Александропольском договоре отмечено: "...по районам Шаруро-Нахичеванскому и Шахтахтинскому, которые расположены южнее линии Каки-Даг 10282, высота - 8262, гора Камасу 8100, селение Курт-Кулаг, гора Саат 7868, точка 3680 по реке Арпачай (карта 5 верст в дюйме 1908), Сарабулаг 8711, станция Арарат до реки Аракс в том месте, где река Карасу впадает в Аракс". А в Московском договоре в приложении 1С о территории Шаруро-Нахичевани написано: "Территория Нахичевани. Станция Арарат - гора Сарай-Булаг (8071) - Кемурлю-даг (6839), (6930) - 3080 - Саят-даг (7868) - деревня Курт-кулаг (Кюрт-кулаг) - Гамесур-даг (8160) - высота 8022 - Кюки-даг (10282) и восточная административная граница прежнего Нахичеванского уезда". Даже беглое сопоставление обоих ссылок показывает, что насчет Нахичевани однозначно все совпадает. Возникает вопрос, на что же были направлены усилия Советской России в вопросе ССР Армении? Разве что на то, чтобы уступить Турции еще примерно 150 кв. км. Или это упорная борьба советской дипломатии заключалась в том, чтобы во время переговоров о мире в Александрополе посол РСФСР товарищ П. Мдивани провоцировал турков, говоря: "Почему вы предлагаете только реку Аракс (Арпачай) как будущую границу". Есть еще одно обстоятельство в упомянутых договорах, наводящее на некоторые мысли. Как по Александропольскому, так и по Московскому договорам к Турции переходил Сурмалинский уезд, который на самом деле не входил в состав Османской империи, не считая кратковременной оккупации с 1590-ого по 1603 год. Советская Россия, признав "Национальный обет" Турции, не имела никаких обязательств по отношению к передаче этой территории Турции. Следовательно, если даже предположить, что Первой Республике Армении под давлением Турции пришлось уступить Сурмалинский уезд, то Советскую Россию после уступки Карсской и Батумской областей ничего не принуждало передавать Турции еще и этот плодородный уезд. Тщательный анализ документов почти не оставляет сомнений в том, что договоренность между Советской Россией и Турцией по поводу Сурмалинского уезда была скорее всего достигнута еще до заключения Александропольского договора. Дело в том, что Александропольский договор не только был грабительским, но и страшно унизительным для правительства РА, уже прекратившего свое существование. Турецкая сторона, в буквальном смысле душившая армянскую делегацию во время переговоров, навязывая всевозможные тяжелые условия для подписания договора, заставила делегацию поставить свою подпись под следующими пунктами: "...в районах, уступленных Турции настоящим договором, имеющих неоспоримую, историческую, этническую и юридическую связь с Турцией", "...Правительство Армении соглашается не иметь сверх жандармерии при легком оружии и в количестве, достаточном для охранения порядка и безопасности страны, иной военной для охраны границ силы, кроме отряда в 1500 штыков при 8 горных или полевых орудиях и 20 пулеметах. Воинская повинность не будет в Армении обязательной. Правительству Армении предоставляется право строить крепости (укрепления) и устанавливать в них тяжелые орудия, необходимые для защиты страны от внешних нападений в количестве, которое оно найдет нужным при условии не устанавливать орудий 15-сантиметрового калибра и дальнобойных орудий, употребляемых как в армянской, так и в других армиях". Или: "Правительство Армении настоящим соглашается разрешать политическим представителям или посланнику Турции, который по заключении мира будет пребывать в Эривани, по его желанию производить инспекцию и расследование по вопросам, касающимся указанных выше условий. Со своей стороны правительство ВНС Турции обязуется предоставить Армении свою вооруженную помощь, когда того потребует внешняя или внутренняя опасность и когда Республика Армения обратится к нему с указанным ходатайством". Или: "Эриванское правительство соглашается признать и объявить Севрский договор, который категорически отвергнут Правительством ВНС Турции, аннулированным" и т. д. По сути, как ни прискорбно признать, Александропольский договор не является договором, заключенным между двумя равноправными государствами, а вернее документом, закрепляющим положение уже несуществующего государства в статусе полуколонии Турции. При факте существования этого договора просто диву даешься, почему турецкая делегация, не создав никаких трудностей для армянской стороны, Агбабанский район бывшей Карсской области уступила РА. Однако прежде хочется остановиться еще на одном вопросе. Казалось, что после советизации Армении, большевистская власть должна была бы любой ценой отказаться от Александропольского договора. Более того, советские историки считают, что после советизации Армении, правительство Республики Армения не имело никакого права подписывать Александропольский договор. Однако, как ни странно это было, руководство Советской Армении в лице Дро Канаяна и его советника Силина сделало все, чтобы Александропольский договор был заключен. Руководитель армянской делегации, находящийся в Александрополе, А. Хатисян, перед подписанием договора сделал запрос новым властям относительно того, правомочен ли он подписывать данный документ? Запутанный и непонятный ответ Дро Канаяна, вероятно, обусловленный тем, что тот руководствовался инструкциями находящегося рядом Силина, косвенно указывал на то, что договор может быть подписан. Однако делегация А. Хатисяна также имела свои определенные интересы и вовсе не была прочь подписать документ, имеющий, по мнению его руководителя, временный характер. Относительно Александропольского договора С. Врацян пишет следующее: "Нет сомнения, что армянским большевикам под давлением Москвы пришлось бы подписать Александропольский договор так же, как принудительно подписали через год более позорный Карсский договор. С национальной точки зрения Александропольский договор был исторической необходимостью, несчастьем, однако неизбежным". На самом деле армянская делегация была не вправе подписывать договор, мотивируя это лишь тем обстоятельством, что турки при отказе подписать договор могли бы продвинуться дальше, принося новые бедствия армянскому народу, а большевистские власти, желая освободиться от всякой ответственности, косвенно склонили армянскую делегацию к подписанию. Во всяком случае, это может подтвердить следующая цитата из обращения Дро Канаяна - А. Хатисяну: "От имени революционного правительства сообщаю Вам, что Вы свободны подписать или нет". Получается, будто делегация получила право на свободные действия, однако, учитывая то обстоятельство, что Дро позволил А. Хатисяну подписывать, нужно предположить, что большевистские власти были весьма обеспокоены тем, что делегация может не подписать договор и всячески косвенно подталкивали к этому. Армянская делегация, безусловно, подписала договор, преследуя свои далеко идущие цели, однако, если договор подписали бы советские власти, то делегация предпочла бы отказаться от этой программы. Даже председатель Ревкома Армении С. Касьян, одобрив подписание договора, сказал С. Врацяну, что, мол "хорошо сделали, что подписали договор, несмотря на то, что мы потом откажемся от него". То, что кое-как было скрыто во время подписания Александропольского договора, выявилось во время заключения Московского договора. Известно, что по проекту договора от 24 августа 1920 года Советская Россия фактически признала "Национальный обет" Турции, по которому Батумская и Карсская области объявлялись неотъемлемыми частями Турции. Иными словами, это именно та территория, которая фактически по Брест-Литовскому договору от 3-го марта 1918 года оказалась под контролем Османской империи. Сурмалинский уезд не входил в территории, отмеченные национальным обетом, следовательно, Советская Россия ни в коем случае не уступила бы его Турции без определенной компенсации. И Московский договор четко показывает, какой была компенсация. В частности, в Договоре сказано: "Турция соглашается уступить Грузии сюзеренитет над портом и городом Батум и территорией, лежащей к северу от границы, указанной в статье первой нынешнего Договора, и составляющей часть Батумского округа". Московский договор был заключен между Советской Россией и Турцией без участия Закавказских советских республик, подобно обыкновенной разбойной сделке. По этому договору Турция признавала право Советской России на преобладающую часть Закавказья, за исключением Карсской и значительной части Батумской областей, право на которые признавалось за Турцией. Однако по Московскому же договору Советская Россия присоединила к Республике Грузия 3000 кв. км, когда Сурмалинский уезд имел площадь в 3750 кв.км. В политике альтруистов не бывает. Естественно, что разницу в 750 кв. км Турция должна была вернуть. Теперь все становится на свое место. По Александропольскому договору именно 750 кв. км из Карсской области Турция отсекла в пользу Армении. ССР Армении (после 1936 г. Армянская ССР) до административного деления республики на области состояла из 37 районов. Один из этих районов - Амасийский - был создан на территории, занимавшей северо-восточную часть бывшей Карсской области и составляющей 608 кв. км. Безусловно, 608 кв. км не равнозначно 750-ти. Однако нужно учесть еще и то, что по Александропольскому договору Армении отошли селения Тихнис (Тигнис), Боль Кымлу (в тексте Договора - ошибочно Бол Кемли) и Кызыль-Даш (в тексте - Кызылта) с сопредельными территориями общей площадью примерно 140-142 кв. км. Теперь становится ясно. Еще по Александропольскому договору Турция аннексирует не только Карсскую область, но и Сурмалинский уезд Эриваньской губернии, взамен уступив Армении эти 750 кв. км территории. И это та Турция, которая отделила от РА также районы Нахичевани, Шарура и Шахтахты. Уступка территории в 750 кв. км РА оставалась как-то необъяснимой и непонятной. Невольно приходишь к мысли, что договоренность существовала еще до заключения Александропольского договора. Ключом к разгадке стало выявление заблаговременно четко продуманной программы дележа между Советской Россией и Турцией. С. Врацян, имея в виду время от Александропольского до Московского и Карсского договоров, пишет: "Если большевики в самом деле были так влиятельны перед турками, то для них не было бы проблемы не признать подписи дашнаков и подписать более выгодный для Армении договор. Если большевики не должны были иметь такой силы завтра, то это означает, что и сегодня их обещания не были ценными". Приходится удивляться наивности С. Врацяна. Большевикам не нужно было идти наперекор своим же договоренностям с турками, им нужно было просто свалить вину территориальных уступок на правительство Республики Армении и притом заявить, что им не удалось изменить условия уже подписанного Александропольского договора. Соглашаясь с неизбежностью подписания договоров как Александропольского, так и Карсского под давлением Москвы, С. Врацян считает их подписание позором и несчастьем, однако и "исторической необходимостью". Необходимо отметить, что Врацян переоценивает возможности армянских большевиков, к которым даже не прислушались московские власти при подписании Московского договора и затем заставили бессловесное руководство Закавказских республик подписать Карсский договор. При сопоставлении Александропольского и Московского договоров удивляет еще одно обстоятельство: почему Советская Россия по Московскому договору отдает Турции селения Тихнис (Тигнис), Боль Кымлу и Кызыль-Даш с сопредельными территориями. Факт, который не вписывается в здравый смысл. В вопросе уступки армянских территорий Московский и Карсский договоры были более позорными нежели Александропольский. Однако, если честно признаться, по части "позорности" особой разницы между этими договорами нет. Если по Александропольскому договору Армения превращалась в полуколониальную территорию, то по Московскому договору (копией которого явился Карсский договор) ССР Армении фактически превратилась в провинциальный придаток Советской России со всеми вытекающими отсюда последствиями. Руководители ССР Армения, будучи беспомощными и бесхребетными, и то были недовольны передачей указанных селений Турции. Тем более, что Советская Россия, уступив Турции вышеназванные селения, даже не попыталась отстоять историко-культурную территорию средневековой столицы Армении Ани. И результат подобного отношения не замедлил сказаться уже при заключении 13 октября 1921 года Карсского договора, согласно которому граница ССР Армении изменена в районе Нахичеванского автономного района. Если прежде граница начиналась в месте впадения речки Карасу в Аракс, то после Карсского договора примерно 150 кв. км, включающих треугольную территорию слияния рек Карасу и Аракс, горы Сарай-булаг и станцию Араздаян, отдается Армении. Расчет прост: вы потеряли 140-142 кв. км, мы возвращаем вам такую же территорию. То, что в Нахичевани остались многочисленные армянские селения, Советскую Россию, конечно, не интересовало. Хотелось бы остановиться еще на одной проблеме. В "Протоколе заключительного постановления мирных делегаций РСФСР и Республики Армения" русская сторона обещает добиться того, чтобы: "1. Правительства РСФСР и АССР признают незыблемые права Республики Армения на территории спорных областей - Нахичеванского и Зангезурского уездов - и выведут из пределов этих уездов все войсковые части, находящиеся в подчинении командования РСФСР и АССР. 2. Что Правительство Республики Армения, с одной стороны, безоговорочно откажется от всяких претензий на области так называемого Карабаха, за исключением угла, образуемого восточной границей Ново-Баязетского уезда и частью восточной границы Шарур-Даралагязского уезда с северной границей Зангезурского уезда - по условной линии от горы Гиналдаг и горы Чичакли (карта 10 верст в дюйме). II. Республика Армения, исходя из намерений дружественного разрешения спорных территориальных вопросов в областях Турецкой Армении с Правительством Великого Национального Собрания Турции, готова принять дружеское содействие в разрешении этих вопросов Правительства РСФСР после того, как: 1. Правительство Великого Национального Собрания Турции отведет свои войска за бывшую русско-турецкую границу 1914 г. 2. Правительство Великого Национального Собрания откажется от Брест-Литовского договора и Батумской конвенции. 3. Правительство Великого Национального Собрания признает безоговорочно независимость Республики Армения в границах, определенных мирным договором РСФСР с Республикой Армения". И если 28 октября 1920 года Советская Россия хоть обещала обеспечить безопасность юго-восточных границ Республики Армении в рамках русско-турецкой границы 1914 года, то в соглашении, подписанном между РСФСР и ССР Армении от 2 декабря 1920 года, признавалось право ССР Армении только на некоторую часть Карсской области, которая была необходима для защиты железной дороги. Не говоря уже о других обещаниях, которые могут стать предметом дальнейшего исследования, отметим, что Советская Россия при подписании Московского договора настолько забыла о своих обещаниях, что все свела к тому, чтобы турецкие пограничные укрепления (блокгаузы) находились бы на расстоянии 4-8 верст в целях безопасности железной дороги. По итогам данного анализа можно прийти к следующим выводам: а) Русско-турецкое соглашение по отрезку северо-восточной границы Турции состоялось еще до подписания Александропольского договора. б) Сурмалинский уезд Республики Армения был захвачен Турцией с согласия Советской России, вместо которого Советская Россия присоединила к Советской Республике Грузии 3000 кв. км территории из Батумской области. И поскольку разница составила 750 кв. км, ССР Армении были переданы Агбабинский район и селения Тихнис (Тигнис), Боль Кымлу и Кызыльдаш с сопредельной территорией. в) По Александропольскому договору Республика Армения превращалась в полуколонию Турции. Советские власти добились того, чтобы договор подписали дашнаки, чтобы впоследствии можно было переложить всю вину на них. Однако, преследуя далеко идущие цели, к большому сожалению, дашнаки сами не были против подписания договора. г) По Московскому договору, во время подписания которого к переговорному процессу делегация ССР Армении даже не была допущена, закавказские советские республики просто были включены в Советскую империю, превратившись в сателлитов Советской России. д) Советская Россия проводила имперскую политику и ее интересовала лишь одна проблема, чтобы присоединить данную территорию к Советской империи, независимо от того, частью какой республики она станет. Интересы ослабевшей ССР Армении приносились в жертву имперским интересам Советской России. Такова в действительности реальная картина сопоставления Александропольского и Московского договоров. Тексты Александропольского и Московского договоров являются уникальными документами, и их сопоставительный анализ отлично показывает двойственную политику Советской России в отношении маленькой и беззащитной Армении. Это понимал не только Карахан, но и многие армянские деятели. Если бы дашнаки отказались от власти в пользу большевиков еще в мае 1920 года, то, без всякого сомнения, Советская Россия не уступила бы приграничные Карсскую и Батумскую области Турции, и юго-западные границы ССР Армении как минимум проходили бы по русско-турецкой границе 1914 года. Признаюсь, дашнакское правительство, в отличие от мусаватистского, во время так называемого Майского восстания 1920 г. упустило этот шанс. И если Республика Армения была бы советизирована еще до 28 апреля 1920 года, то совершенно по-другому были бы решены территориальные вопросы и в Закавказье, и в Западной Армении. Бабкен Арутюнян, заведующий кафедрой истории Армении Ереванского государственного университета, профессор, член-корреспондент НАН РА

-

“Передайте армянским товарищам, что это временное явление” К маю 1945 г., когда исход войны уже был предрешен, среди некоторых членов Политбюро приобретала популярность идея присоединить к СССР исконно армянские земли, насильственно отторгнутые Турцией. По мнению российского историка и писателя подполковника КГБ запаса Игоря Атаманенко, “искушение одним мощным броском пройти от иранской границы до Стамбула не являлось коллективной фантазией, а подкреплялось присутствием трех отборных армий...” и “вполне подходящим” политическим обоснованием. Руководство СССР фактически планировало установление советской власти в Малой Азии, как это было запланировано уже для стран Восточной Европы. Согласно сведениям Атаманенко, после Крымской конференции (2-9 февраля 1945 г.) Сталин дал указание Анастасу Микояну и Георгию Маленкову разработать и представить на обсуждение Политбюро ЦК предложения по послевоенному переустройству Турции. Так, в соответствии с подготовленной программой, армянами, гражданами СССР и коммунистами, были полностью укомплектованы штаты райкомов и горкомов партии, редакций газет и т. д., которым предстояло составить костяк административной власти в освобожденных городах. 17 апреля 1945 г. замнаркома инодел Сергей Кавтарадзе в письме под грифом “совершенно секретно” пишет наркому иностранных дел Армянской ССР Сааку Карапетяну, что “за последнее время в ряде стран заметно усилилось движение среди зарубежных армян с требованием, во-первых, присоединения к Советской Армении бывших армянских территорий, отошедших к Турции, а во-вторых, предоставления всем армянам, проживающим за границей, возможности возвращения на родину, т. е. в Советскую Армению”. “Исходя из вышеизложенного народный комиссариат иностранных дел СССР поручает в ближайшее время представить обстоятельную докладную, подробно освещающую этнографическую, историческую, политическую и другие стороны данного вопроса”. Спустя две недели Карапетян направляет Кавтарадзе докладную записку “О бывших армянских территориях, отошедших к Турции как по договору от 16 марта 1921 г. между РСФСР и Турцией, так и ранее, и о возможностях возвращения на родину армян, проживающих за рубежом”. В записке была подробно представлена история Армянского вопроса, информация о территории Западной Армении, Карсской области, Сурмалинского уезда, населении, современном состоянии этих областей. Большой интерес представляет часть записки, относящаяся к Московскому договору 1921 г. Карапетян считал, что “в этом договоре конкретно не говорилось об отторжении Карсской области (в том числе Ардаганского округа) и Сурмалинского уезда Эриванской губернии, а просто фиксировались уступки России, предусмотренные статьей 2 Брест-Литовского договора, за исключением города Батуми, суверенитет над которым Турция великодушно уступала России”. Автор записки писал, что “этот договор, бесспорно, сыграл известную положительную роль, т. к. обеспечил мир на южных границах Советской республики и исключил возможность иностранных интервенций из этого района”, однако “далеко идущие расчеты (советского правительства) на кемалистскую революцию не оправдались”, она “...в конце концов свелась к утверждению в стране классового господства турецкой буржуазии”. Карапетян отмечал, что “позднее кемалисты перестали скрывать свое враждебное отношение к коммунистическому движению и фактически ликвидировали его”. Компартия Турции была разгромлена, а ее руководитель Мустафа Субхи и 15 членов партии были зверски убиты. В результате “из прежней феодально-теократической монархии Турция превратилась лишь в буржуазную республику с бредовыми идеями панисламизма и пантюркизма, так широко распространяемыми правящей кликой Турции в период Второй мировой войны”, что привело ее “...к сотрудничеству с фашистской Германией в ее борьбе против Советского Союза”. Что касается внешней политики Турции, то в записке подчеркивалось ее сближение с империалистическими группировками. Отмечая, что “...отторжение в пользу Турции Карса и Ардагана оставило тяжелое впечатление на трудящихся Армении и Грузии”, Саак Карапетян писал, что в связи с несправедливой передачей Карсской области и Сурмалинского уезда туркам представители правительства Армении (Мравян, Бекзадян и др.) накануне заключения Московского договора обратились к Ленину, Сталину и Чичерину. Он приводит телеграмму наркома иностранных дел Асканаза Мравяна Ленину: “Вся правобережная часть Арпачая, включая и развалины города Ани — святыни армянского народа, должна отойти к Турции. Я считаю, что город Ани с его памятниками, имеющими национально-историческое значение для армянского народа, вместе с прилегающими районами до Карса должны войти в состав Советской Армении, столь необходимые для защиты Александропольской железной дороги. Армянская делегация просит Вашего воздействия на турок для решения затронутого нами вопроса”. В ответной телеграмме Ленин писал: “Передайте армянским товарищам, что это временное явление, интересы революции и молодого Советского государства не раз требовали от нас пойти на такие жертвы. Еще раз передайте армянским товарищам, что это временное явление и что нужно пойти на соглашение с турками”. Приведя еще ряд существенных доводов, Мравян приводил три варианта решения проблемы: 1. Возврат СССР Карсской области, Ардагана и Сурмалинского уезда, другими словами, восстановление русско-турецкой государственной границы 1914 года или, что то же самое, государственной границы 1878 года; 2. Восстановление русско-турецкой границы, установленной Сан-Стефанским договором 1878 г. между Россией и Турцией, т. е. помимо Карсской области, возврат также Алашкертской долины с городом Баязет; 3. Возврат, кроме Карсской области, Сурмалинского уезда и Алашкертской долины, также трех из 6 армянских вилайетов, а именно — Эрзерумского, Ванского и Битлисского (по современному административному делению 5 вилайетов: Агрынского, Ванского, Битлисского, Мушского и Эрзерумского). Интересно, что Саак Карапетян связывал вопрос о возврате Советскому Союзу бывших армянских территорий с проблемой проливов. И, учитывая это обстоятельство, он считал целесообразным вопрос о возврате территорий ставить в двух или в трех вариантах, “в качестве средства воздействия на турок, для положительного для нас разрешения проблемы проливов”. “СССР хочет прибрать Турцию под свой контроль” 7 июня 1945 г. во время встречи с послом Турции Селимом Сарпером наркоминдел СССР Вячеслав Молотов заявил: “До заключения нового соглашения необходимо решить все существующие между нами сложные вопросы. ...Первый вопрос касается нашего с Турцией договора 1921 года, который был заключен тогда, когда Советский Союз был слаб и привел к ряду территориальных изменений. В первую очередь необходимо исправить это положение”. При этом Сталин намеревался присоединить Карсскую область к Советской Армении, а Ардаганскую — к Советской Грузии. Сарпер немедленно возразил Молотову, что договор 1921 г. вовсе не является соглашением, которое было насильно навязано Советскому Союзу, а возникшее в результате договора положение является не несправедливостью, а исправлением несправедливости, которую “...Ленин сам лично усмотрел и исправил”. Сарпер предупредил, что ни одно правительство в Турции не сможет объяснить это общественному мнению страны, и попросил вычеркнуть этот пункт. Молотов привел в пример территориальный вопрос с Польшей. Он отметил, что в 1921 г. Польша поступила несправедливо в отношении России, а нынешнее польское правительство эту ошибку исправило. Таким образом, он пытался дать понять турку, что решение территориального вопроса содействовало бы укреплению дружественных отношений на долгие годы между обеими странами. В качестве второго и третьего условий советское правительство выдвинуло предложения о предоставлении СССР военной базы в черноморских проливах и пересмотре конвенции в Монтре. Но Сарпер заявил, что не видит пользы в этих переговорах. “Если речь идет о наших суверенных правах, — сказал посол, — мы не считаем необходимым спрашивать у кого-либо разрешения и делать исключение из наших договорных обязательств”. Вторая встреча Молотов — Сарпер состоялась через десять дней. Посол сообщил Молотову, что турецкое правительство не может принять за основу обсуждений эти три пункта. Что же касается польского примера, то Польша воевала с СССР, тогда как Турция и Россия тогда друг с другом не воевали. Турция воевала против той же опасности, которая угрожала и России. После тягостной дискуссии Молотов заявил: “Подумайте еще раз, давайте посмотрим, что полезного нам можно извлечь из этих пунктов”. В тот же день состоялась встреча и. о. министра иностранных дел Турции и посла СССР в Анкаре Виноградова, во время которой они обсуждали требования Молотова. Виноградову было заявлено, что любой новый договор о дружбе не может быть основан на подобных предложениях. И если Советский Союз продолжит выдвигать такие предложения, то вместо лучшего взаимопонимания произойдет дальнейшее удаление друг от друга. Турецкий дипломат спросил посла, нужна ли в действительности СССР дополнительная территория. Посол ответил, что страна не нуждается в дополнительной территории, но Армянская ССР, будучи очень маленькой, в таковой нуждается. Турецкий и. о. министра инодел ответил, что не может согласиться с этим. Турция сразу начала интенсивные консультации с Великобританией и США с целью оказать давление на СССР. Глава МИД Турции Гасан Сак встретился с британским коллегой Энтони Иденом. Последний посоветовал турецкому министру не беспокоиться, но быть осмотрительными. После обеда Иден сказал: “Видите? Если бы вы послушались нас и вовремя вступили в войну, теперь мы бы не были в этой ситуации”. В ответ генсек МИД Турции Феридун Джемаль Эркинз резонно заявил: “Наоборот, мы хорошо сделали, что не вступили в войну. Если бы мы совершили подобную ошибку в то время, немцы, которые были еще сильны, разрушили бы наши города, захватили бы нашу страну, а обязанность спасения от оккупации, как в случае с другими балканскими странами, взяла бы на себя Красная Армия. Таким образом, мы тоже, как и Румыния, Болгария, стали бы просоветским государством”. Активные политические консультации по поднятым советским правительством вопросам были проведены между Великобританией и США. Исходя из положений англо-турецкого договора британское правительство предложило поддержать Турцию и выступить с совместной позицией. На состоявшейся 18 июня 1945 г. в Вашингтоне встрече британского поверенного в делах Джона Бальфура и и. о. госсекретаря США Джозефа Грю последний выразил готовность поддержать действия Великобритании. 24 июня 1945 г. во время беседы с американским дипломатом в Москве посол Турции Сарпер говорил, что “если бы турецкое правительство приняло эти требования, очень скоро оно бы столкнулось ...с требованиями, направленными на включение Турции — подобно Польше — под прямое советское влияние”. По мнению посла, сопротивление Турции лишь отложило проблему: “СССР продолжит попытки, чтобы прибрать Турцию под свой контроль”. Посол отмечал, что СССР поставил перед собой цель начать экспансию со стороны Кавказа по двум направлениям — через восточную Турцию в Александретту и Средиземноморье и через Иран и Ирак к Персидскому заливу. 28 июня 1945 г. во время встречи с послом СССР Сергеем Виноградовым в Анкаре посол США Эдвин Вильсон интересовался мнением мировой общественности по поводу территориального требования СССР. Советский посол ответил, что это не для Советского Союза, а для Армянской Республики, которая нуждается в территории. В ответ на вопрос о наличии армян в восточных провинциях Виноградов напомнил своему американскому коллеге, что “турки перебили там большинство армян”. На вопрос Вильсона, когда в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего развития событий на турецко-советских переговорах, советский посол подчеркнул, что “турки теперь знают о вопросах, которые должны быть разрешены, и следующий шаг за ними”. В записке Госдепартамента США “Политика Соединенных Штатов в отношении Турции” говорилось, что “уже имеются четкие симптомы по поводу того, что у Советского Союза заготовлен ряд серьезных вопросов, относящихся к Турции и туркам, которые, как и любые другие народы, с большой надеждой верят, что их независимость и целостность будут защищены на основе принципов Международной Организации Безопасности (МОБ)”. Как рекомендовали авторы документа, на встрече глав правительств правительство США “должно абсолютно четко заявить, что оно не может и не будет молчать, если какая-либо страна примет меры, которые будут угрожать независимости и целостности Турции в нарушение принципов МОБ”. А посол США в Турции Вильсон писал исполняющему обязанности госсекретаря Грю, что поднятые Молотовым вопросы являются начальным шагом в широкомасштабной кампании, которая выходит далеко за пределы Турции и будет расширена в сторону Балкан. Относительно требования о возвращении Карса и Ардагана посол писал, что оно “должно быть принято всерьез”, так как “восстановление всего того, что имел прежде царский режим, является вопросом престижа для нынешнего советского правительства. Кроме того, эти территории имеют важное стратегическое значение в качестве подходов к северному Ирану и восточной Анатолии”. На следующий день, беседуя с послом США Вильсоном, турецкий премьер Сараджоглу отметил, что единственная проблема турок — это вопрос жизни или смерти. И если Советы попытаются пойти против независимости Турции, то они будут сражаться. “Это может быть безнадежно, но мы во всех случаях будем сражаться, — сказал министр и добавил: — Если США и Британия не смогут занять сильную позицию, если СССР вновь поднимет перед Турцией территориальные вопросы, тогда другие народы Ближнего и Среднего Востока убедятся, что точка зрения Сталина опять победила, и начнут бороться за обладание лучших с ним условий, и весь этот регион окажется под советским господством...” Советское правительство действительно увеличило численность войск по всей линии советско-турецкой границы, доведя их до 20 отборных дивизий. Они дислоцировались не только в Закавказье, но и на иранской территории, в районе Тавриза. Параллельно советское правительство начало пропаганду среди армян. Избранный в июне 1945 г. новый Католикос Всех Армян Геворг VI обратился с письмом к Сталину, в котором поднимал вопросы воссоединения исконных армянских земель с Советской Арменией и репатриации армян на родину. Известие о письме Католикоса было воспринято с огромным воодушевлением в диаспоре, армянские политические организации и общины во многих странах мира сплотились вокруг этой идеи. Политика советского правительства совпадала со справедливыми стремлениями армянского народа: вернуть Армении Карсскую область и вернуться на родину. С этим требованием организации диаспоры обратились к главам стран-победительниц во время состоявшейся в Сан-Франциско учредительной конференции ООН (апрель 1945 г.) и к руководству СССР, США и Великобритании — во время августовской Берлинской конференции. Было направлено много подобных обращений. 29 ноября 1945 г. Католикос Геворг VI обратился к главам правительств СССР, США и Великобритании с требованием о присоединении к Советской Армении армянских вилайетов Турции. “Турки пусть вечно благодарят японцев, которые ради них пожертвовали собой” 22 июля 1945 г. вопрос советско-турецких отношений обсуждался на заседании руководителей союзных держав. Обратив внимание Сталина “...на важность того, чтобы не напугать Турцию”, Черчилль отметил, что “Турция весьма встревожена концентрацией болгарских и советских войск в Болгарии, продолжающимися нападками на нее в советской печати” и тем, что во время переговоров между турецким послом и Молотовым “было упомянуто об изменении восточной границы Турции, а также о советской базе в проливах”. На следующий день дискуссия была продолжена. С пояснениями выступил Сталин, который заявил: “Речь шла о восстановлении границы, которая существовала до Первой мировой войны. Я имею в виду район Карса, который находился до войны в составе Армении, и район Ардагана, который до войны находился в составе Грузии. Вопрос о восстановлении старой границы не возник бы, если бы турки не поставили вопрос о союзном договоре между СССР и Турцией. А союз — это значит, что мы обязуемся защищать границу Турции, как и Турция обязуется защищать нашу границу. Но мы считаем, что граница в районе Карса и Ардагана неправильна, и мы заявили Турции, что если она хочет заключить с нами союз, нужно исправить эту границу, если же она не хочет исправлять границу, то отпадает вопрос о союзе”. Председательствовавший на заседании президент США Трумэн заключил, что территориальный вопрос “...касается только Советского Союза и Турции и должен быть решен между ними”. Таким образом, руководители Великобритании и США уклонились от дальнейшего обсуждения этого вопроса, а Сталин не настоял на продолжении дискуссии об изменении советско-турецкой границы. Существенное влияние на решение Сталина временно заморозить вопрос о территориальных требованиях в отношении Турции, не исключено, оказала атомная бомбардировка городов Японии. Узнав о результатах, Сталин сказал членам политбюро: “Поход на Стамбул отменяется... до лучших времен. А турки пусть вечно благодарят японцев, которые ради них пожертвовали собой...” Позиция США и Великобритании в поднятом СССР территориальном вопросе преподносилась в качестве нового доказательства советской политики расширения границ, объяснялась их нежеланием обижать своего союзника, стремлением любой ценой сохранить целостность Турции. Выступая в феврале 1946 г. на собрании избирателей, секретарь ЦК Армении Григор Арутюнян заявил по этому поводу, что турецкие СМИ “усердно пытаются скрыть тот факт, что вопрос о возвращении армянских областей, захваченных Турцией, поставлен самим армянским народом — как населением Советской Армении, так и армянами, проживающими в зарубежных странах. Эти требования поддерживаются правительством Советской Армении, которое считает, что возвращение Турцией армянских земель их действительному хозяину является справедливым и что этот вопрос имеет кровное значение для дальнейшего развития армянского народа в целом...” Хотя Сталин и сам отступил от своего ближневосточного плана, вопрос о территориальном требовании СССР к Турции не снимался с повестки советской внешней политики вплоть до его смерти. В результате неоднократных обращений первого секретаря ЦК компартии Армении Арутюняна (май, июль, октябрь, ноябрь 1945 г.) к Сталину Совет Народных Комиссаров СССР в ноябре 1945 г. принял решение “0 мероприятиях по вопросу возвращения зарубежных армян в Советскую Армению”. Приуроченное к 25-летию советизации Армении это решение было с большим воодушевлением принято в диаспоре. В течение 1946-1948 гг. из разных стран в Советскую Армению иммигрировало около 90 тыс. человек, некоторая часть из которых в 1949 г. в качестве “армянских националистов” или “врагов народа” попала в ГУЛАГ... 30 мая 1953 г. Москва официально отказалась от территориальных требований к Турции, а также пересмотрела свою позицию по черноморским проливам. В представленном Молотовым послу Турции Хозару заявлении, в частности, отмечалось: “Как известно, в связи с истечением срока советско-турецкого договора от 1925 г. вопрос об урегулировании советско-турецких отношений затрагивался в официальных беседах представителей обоих государств несколько лет тому назад. В этих беседах фигурировали некоторые территориальные претензии Армянской ССР и Грузинской ССР к Турции, а также соображения советского правительства относительно устранения возможной угрозы безопасности СССР со стороны черноморских проливов. Правительственными и общественными кругами Турции это было воспринято болезненно, что не могло в известной мере не отразиться на советско-турецких отношениях. Во имя сохранения добрососедских отношений и укрепления мира и безопасности правительства Армении и Грузии сочли возможным отказаться от своих территориальных претензий к Турции. Что же касается вопроса о проливах, то советское правительство пересмотрело свое прежнее мнение по тому вопросу и считает возможным обеспечение безопасности СССР со стороны проливов на условиях, одинаково приемлемых как для СССР, так и для Турции”. Из сборника “Армения и советско-турецкие отношения в дипломатических документах 1945-1946 гг.” (подг. доктором исторических наук Арманом Киракосяном)

-

Азербайджан по оценкам европейцев По оценкам европейского аналитического сообщества в Азербайджане нарастает политическая и социальная нестабильность. Власть, которая не может быть вполне признана легитимной, все более слабеет. Лишь отсутствие организованной и популярной оппозиции позволяет властям удерживать ситуацию. Вместе с тем, ситуация в Азербайджане выглядит настолько хрупкой, что настаивание на радикальном изменении сложившихся условий может привести к хаосу и неуправляемости. Принимая во внимание значение крупных нефтяных предприятий, в которых участвуют компании Запада, данная перспектива не может быть принята как разумная. Запад более беспокоит не внутриполитическая ситуация в Азербайджане, а усиление его сближения с Россией. Европейские администраторы считают, что деструктивность российской политики заключается в «попытке внедрения новых несбалансированных решений в хорошо сформированные отношения» по поводу политических и экономических отношений. Россия в свое время отказалась от участия в нефтяных проектах, испытывая неуемные амбиции. Теперь она пытается играть самостоятельную игру, предъявляя претензии в части своих интересов. Проблема не только в стремлении России поставить под зависимость Азербайджан, но и в экспансии по всему постсоветскому пространству. С помощью Азербайджана происходит попытка свести к минимуму геополитическую роль Грузии и попытки Армении создать более тесные отношения с Западом. Азербайджанское руководство пытается копировать внешнеполитическую модель Армении и проводить более разностороннюю политику. Но при этом не учитываются пропагандистские возможности Армении, симпатии, которые испытывают к ней на Западе, а также ее тесные отношения с Россией. Азербайджан не располагает столь значительными лоббинговыми возможностями («Будем называть вещи своими именами – Армения христианская страна»). Несмотря на значительные усилия Азербайджана по усилению выдвижения своих интересов на Западе, он не сумел добиться ожидаемого перелома в усилении своих позиций. Нефтяные компании не хотели бы чрезмерно вмешиваться в дела по проталкиванию интересов Азербайджана, так как имеющийся опыт «Бритиш Петролеум» в этом направлении оказался нерезультативным. Запад привык, что Армения имеет традиционно тесные, в том числе, военные отношения с Россией и пытается использовать возможности Запада для обеспечения безопасности и экономического развития. Но положение Азербайджана совсем иное. Азербайджан пытается не только сблизиться с Россией, но и объективно отдаляется от Запада. Это другая ситуация, более ущербная для Запада. Поэтому реакция Запада, в данном случае, ожидается более жесткая. Сложились общепризнанные оценки в отношении уровня развития демократии в Азербайджане. По данным характеристикам Азербайджан приближается к уровню Узбекистана, что становится нетерпимым. Наряду с этим Азербайджан утратил многие политические ресурсы в отношении проблемы Нагорного Карабаха. Экспертами стран Южного Кавказа и России преувеличивается роль и значение усиления американского военного присутствия в Азербайджане. Пока американцев интересует прежде всего возможность осуществления беспрепятственного и надежного транзита в военных целях. Это мало связано с проблемами обеспечения безопасности энергетических коммуникаций. Между США и Великобританией имеется договоренность о режиме и формах решения данной задачи, в чем весьма заинтересована Великобритания, которая пытается дистанцировать решение проблем общей безопасности региона от задач защиты нефтепроводов. Данные мероприятия не нанесут ущерба безопасности Армении непосредственным образом, но нужно понимать, что тесное сотрудничество США с Азербайджаном в военной сфере, так или иначе, сыграет определенную роль в повышении обороноспособности Азербайджана. Европейские эксперты в последние месяцы хорошо проработали обстоятельства, связанные с урегулированием карабахской темы, и близки к окончательному выводу, что карабахская проблема не имеет политического решения в нынешнем формате процесса урегулирования. Европейцы считают, что сейчас выдвигается проблема предотвращения войны, а не задача урегулирования. Большинство экспертов на сегодняшний день сходятся к мысли о разработке предложений по сохранению статуса-кво. Считается, что США и Великобритания солидарны с Францией в повышении ее роли в части оперирования карабахской темой, но это не означает, что англо-саксонские державы могли бы в большей мере, чем теперь, «сбросить» уровень своего участие в этой теме.

-

Северный Кавказ и министерство диаспоры Кавказский регион является приоритетным во внешних сношениях Армении, включая проблемы безопасности, и кавказское направление рассматривается как важное в рамках исследовательской программы. В Грузии, Абхазии, Южной Осетии, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области и в республиках Северного Кавказа по приблизительным сведениям проживает не менее 1345 тысяч армян, испытывающих значительные политические и социально-экономические проблемы. Вместе с тем, человеческий потенциал этого населения слабо используется в интересах Армении. До сих пор не решены вопросы среднего образования, недостаточны контакты с общественными организациями этого региона, а также не решены вопросы дислокации консульств в этом регионе. Целью исследований является изучение условий безопасности, которые сложились или возникают в Кавказском регионе, включая демографические, этнополитические, этнокультурные, коммуникационные и геоэкономические проблемы. Предполагается сформировать предметный массив информации, включающий необходимые блоки, при проведении полевых исследований, сбора и обработки частной и системной информации, что в результате должно позволить осуществить систематизацию сведений. В условиях, когда в России и Грузии происходят различные политические процессы, представляют интерес исследования политических, социальных и культурных условий жизни армянского населения, включая систематизацию информации о демократических и социально-культурных условиях, общественных и политических организациях, отдельных общественно-активных индивидуумах, тенденциях в общественно-политической жизни, условиях функционирования образовательной системы, связях с различными организациями и официальными инстанциями данных и других государств. В результате может быть составлена этносоциальная карта армянского населения Грузии и Северного Кавказа в административно-территориальном и в функциональном разрезах. Необходимо выяснить имеющиеся проблемы, связанные с политикой местных и центральных властей, отмечая особенности позиций отдельных политиков и администраторов, связи с отношениями местных властей с общественными организациями, местными группировками различного характера, тенденции и характер отношений армянского населения с другими этническими и региональными группами. Наиболее актуальное значение имеют институциональные вопросы, связанные с функционированием системы просвещения и подготовки кадров для обслуживания армянских образовательных учреждений, что зависит от деятельности соответствующих ведомств Армении и, отчасти, отдельных общественных организаций. Формирование программы деятельности в этом направлении должно осуществляться последовательно по мере подготовки предложений. Представляется важным проводить данную работу с ориентацией на подготовку условий для повышения административно-социальной статусности армянского населения, использования его потенциала в интересах Армении. Помимо накопления информационной базы и систематизации информации необходимо изучение текущих проблем, отдельных событий и процессов политического и социального характера, составление аналитических рапортов. В отдельных случаях может возникнуть целесообразность представления результатов исследований в публичном режиме с целью формирования общественного мнения. Совершенно понятно, что министерство диаспоры в Армении должно иметь весьма специфичное значение, но очевидно и то, что нынешнее состояние данного министерства не позволяет даже отчасти выполнять необходимые функции. В особенности это стало очевидным в части работы Армении с Северным Кавказом. Сейчас, когда происходят самые невероятные и во многом неожиданные события в Армении в отношении чистки кадров, попыток расчистить администрацию по всей вертикали и горизонтали, было бы к месту пересмотреть функции и задачи министерства диаспоры и, конечно, произвести в нем кадровые перестановки. То, что имеет место сейчас, это просто насмешка над нашей диаспорой и вообще государственной политикой. Во главе министерства диаспоры должен стоять профессиональный, опытный дипломат. В армянской диаспоре отдельные мыслящие люди с большой надеждой рассматривают перестановки, ротации и чистки, которые происходят в Армении и ожидают переорганизации министерства диаспоры.

-

Порт базирования ВМС США в Грузии Военно-морское командование США имеет задачу создания логистики для ВМС страны на черноморском побережье Грузии. Данная задача была поставлена еще в 2005 году, но несколько раз проведение конкретных работ по исследованию данной проблемы либо откладывалось, либо сталкивалось с серьезными техническими проблемами. В марте 2011 года Грузию вновь посетили представители Европейского командования и ВМС США, изучающие возможности создания порта-базы для обслуживания военных кораблей патрульного характера. Предполагается, что наряду с базированием кораблей данного класса, данный порт будут посещать транспортные корабли и корабли среднего класса. Грузинское политическое руководство предлагало для использования в данных целях порты Батуми и Поти, ссылаясь на то, что военные корабли США и Великобритании ранее посещали данные порты. Однако технические характеристики, расположение и функции данных портов, через которые транспортируются нефть, нефтепродукты и прочие взрывоопасные материалы, а также необходимость дополнительных объемных работ, никак не соответствуют требованиям военно-морского базирования. Кроме того, использование данных портов в оборонных целях приведет к более значительным затратам, чем создание нового порта. Вместе с тем, при наличии специального порта базирования, данные порты могут использоваться эпизодически. Один из вариантов, предложенный грузинами, предполагает сооружение данного порта практически вблизи от границы с Абхазией, что было отвергнуто американцами. По имеющимся сведениям грузинской стороной была подготовлена техническая документация о сооружении военно-морской базы в акватории порта Поти, что предполагает проведение больших землеройных работ, что позволит принимать одновременно крупные морские торговые суда. Часть затрат, предполагаемых в соответствии с данным планом, составляет 11,2 млн. долл. Имеется мнение, что это сумма весьма незначительна для решения этой задачи. На этот раз во время пребывания в Грузии американские военные не отвергли данные предложения по Поти. Имеется информация о том, что в рамках переговоров выясняется то, что американцы не намереваются удовлетворить надежды Грузии на получение значительных платежей за аренду портового пространства. Американцы заявляют, что, во-первых, в концепции развития передового базирования ВС США предполагается максимальное снижение затрат, во-вторых, не может быть речи об аренде, так как имеются в виду не арендные отношения, а совместное использование портов, а платежи будут осуществляться в соответствии с текущим использованием сервиса. Пока не удается уточнить, станет ли данный план сотрудничества частью планов интеграции Грузии в НАТО, или США заинтересованы в утверждении практики «прямого» сотрудничества в этой сфере. Скорее всего все же имеются в виду задачи, которые стоят перед НАТО в Черном море. По имеющимся сведениям США и Великобритания намерены выступить в ближайшее время с инициативой об осуществлении совместно с ВМС Грузии патрулирования в Черноморском бассейне с целью обеспечения общей безопасности судоходства и создания «фильтра» транспортировки наркотиков и других запрещенных грузов. Не исключается, что данное патрулирование будет осуществляться в акватории черноморского побережья Абхазии. Следует отметить, что ряд турецких портов обладает возможностями приема и обслуживания кораблей такого класса, в том числе, порты восточной части черноморского побережья Турции. Но, видимо, одной из целей США является демонстрации Турции существование альтернативы для базирования кораблей ВМС США и Великобритании. Каждое посещение данной группы офицеров США Грузии с этой целью вызывает беспокойство Турции, в связи с чем посольство Турции в Грузии напоминает грузинскому правительству о том, что имеются сомнения относительно правомерности превращения порта в Батуми в военно-морскую базу. Грузинское руководство неоднократно разъясняло Турции, что таких намерений нет, и имеет место только обсуждение рационального использования портов Черного моря в целях безопасности. Кроме того, представители Турции заявляют, что схема патрулирования, которую предлагают США и Великобритания, никак не соответствует ее интересам, и она настаивает на своем участии в осуществлении данных планов. Возможно Грузия будет включена в развернувшуюся борьбу за контроль над бассейном Черного моря, в которой Турция пока не заняла понятного ей места и ощущает себя ущемленной.

-