-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

-

Визгун с раздвоенным жалом Моя статья, написанная в ответ на подписанное действительным членом Академии наук Азербайджанской Республики Рамизом Мехтиевым пространное послание большой группы азербайджанских «специалистов», вызвала буквально шквал брани в мой адрес. Откровенно говоря, подобный забавный отклик был ожидаем, ибо «действительный член» является всемогущим в Азербайджане руководителем администрации президента этой республики, а в среде закавказских турок за подобными личностями всегда тянется длинный шлейф прихвостней. Отвечать им я, естественно, не намерен: когда на человека кидается собака, он не становится на четвереньки и не кусается в ответ, а защищается исключительно человеческими способами. Таким образом, брань «оппонентов» заставила меня еще немного почитать бреда за подписью Рамиза Мехтиева (партийная кличка в «Ени Азербайджане» – Рамзес), теперь уже более известного в Армении как Визгун Мехтиев. Визгун Мехтиев: «Серж Саргсян, легитимность президентства которого ставится под сомнение даже самим армянским обществом…» Поскольку Визгун Мехтиев может позволить себе без всяких на то оснований выражать «мнение армянского общества», думаю, было бы справедливо рассказать о некоторых нюансах прихода к власти Ильхама Алиева. 8 июля 2003 года Гейдар Алиев, пришедший к власти в Азербайджане путем военного переворота, в тяжелейшем состоянии был госпитализирован в клинику «Гюльхане» в Анкаре, где уже лечился в мае месяце того же года. 23 июля агентство France Presse, со ссылкой на источник в Баку, сообщило, что Г. Алиев находится в критическом состоянии, и может умереть через несколько суток. 28 июля Ильхам Алиев сообщил, что его отец чувствует себя хорошо, и скоро вернется в Баку. 1 августа со ссылкой на турецкий сайт www.avrasiyaturk.com в прессе Азербайджана прошло сообщение, что Гейдар Алиев умер. В тот же день президент Грузии Э. Шеварднадзе выразил соболезнование от своего и от имени грузинского народа населению Азербайджана и семье Гейдара Алиева. Вечером того же дня официальный Азербайджан опроверг сообщение о смерти Гейдара Алиева. 5 августа телеканал CNN Turk сообщил, что Гейдар Алиев находится в критическом состоянии. Все это время во властных кругах Азербайджана царила паника: пребывающий в коматозном состоянии Г. Алиев не успел назначить преемника. В отсутствие Г. Алиева и в ожидании его смерти на эту лакомую в нефтеносном Азербайджане должность претендовали брат Гейдара Алиева – Джалал Алиев – и Ильхам Алиев. Честолюбивые мыслишки крутились и в головах министра экономики Ф. Алиева, а также хорошо известного нам Визгуна Мехтиева. Однако все понимали, что необузданный Джалал Алиев, в годы президентства брата обзаведшийся собственным вооруженным карательным отрядом, способен легко расправиться с ними поодиночке. Именно эта угроза заставила остальных кандидатов сплотиться вокруг И. Алиева. При этом несостоявшиеся президенты рассчитывали, что игрок и повеса Ильхам должен превратиться в послушную их воле марионетку. Придя между собой к консенсусу, группа заговорщиков, в состав которой кроме перечисленных лиц вошли также «главный охранник» Азербайджана и «хозяин» западных районов республики Б. Эйюбов, министр здравоохранения А. Инсанов, глава таможенной службы Азербайджана К. Гейдаров, руководитель Нахиджевана В. Талыбов, а также несколько крупных бизнесменов, в том числе и обладатель собственного боевого отряда Гусейн (Гуська) Абдуллаев, принялись за «обработку» Милли меджлиса. В результате жесткого прессинга, 3 августа 2003 года Милли меджлис Азербайджана принял решение ходатайствовать перед президентом о назначении Ильхама Алиева премьер-министром республики. Однако, как уже нам известно, Г. Алиев давно уже пребывал в коматозном состоянии, и лежал при смерти в анкарской клинике «Гюльхане». Тем не менее, 4 августа И. Алиев, Б. Эйюбов, Р. Мехтиев, К. Гейдаров и А. Инсанов на пару часов вылетели в Анкару. Там они примерно на час заперлись в палате Алиева, а затем вышли с «подписанным» указом Г. Алиева о назначении Ильхама Алиева премьер-министром Азербайджана. Находящийся в коме Г. Алиев, естественно, не был способен подписать указ. Более того, он так и не узнал, что к нему кто-то приходил. «Документ» подписал давно набивший руку на этом деле Б. Эйюбов, что может подтвердить любая непредвзятая графологическая экспертиза. Заметим также, что за год до этих событий в Азербайджане была изменена Конституция, согласно новой редакции которой в случае недееспособности или смерти президента его обязанности возлагались именно на премьер-министра. Таким образом, Гейдара Алиева, пришедшего к власти на крови своих сограждан, заменил его сын, добившийся этого путем обыкновенного подлога и мошенничества. И не Визгуну Мехтиеву, соучастнику преступления, опираться на высказывания армянской оппозиции и говорить о легитимности Президента Армении. Как говорится, чья бы корова ни мычала… Визгун Мехтиев: «Армяне (хаи) до середины XV века на Южном Кавказе почти не жили». Существует разновидность лжи, не требующая долгого опровержения. И даже беспрестанный повтор этой лжи не способен повлиять на истину. По этой причине просто напомню «академику», что в разные периоды истории «до середины ХV века» на Южном Кавказе, на территории современной Республики Армения, были построены четыре столицы Армении: Армавир, Вагаршапат, Арташат, Двин. И это не считая Эребуни-Еревана, который «академику» угодно считать столицей Урарту, не замечая при этом чередования звуков «А» и «У». Визгун Мехтиев: «Не мешало бы напомнить господину Сержу Саргсяну и его идейно-политическим соратникам, что 28-го мая 1918 года армяне объявили о создании независимого государства, не имея политического центра. 29 мая 1918 года только что провозглашенная Азербайджанская Демократическая Республика под давлением великих держав вынуждена была уступить армянам древний азербайджанский город Иреван…» Простим косноязычному «академику» Визгуну Мехтиеву неумение правильно произносить (и писать) название столицы Армении, и перейдем к сути вопроса. С недавних пор, с подачи президента Азербайджана И. Алиева, в азербайджанский политический обиход внедрена «идея» о том, что Ереван был… подарен Армении Азербайджаном. При этом Алиев любит говорить о благородстве, широте души и бескорыстии закавказских турок, «презентовавших» Армении ее столицу, а Визгун Мехтиев «сообщает», что «уступка» произошла «под давлением великих держав». Попробуем разобраться в этом утверждении азербайджанской пропаганды. Азербайджанская мусульманская республика, со столицей в Баку, была провозглашена – впервые в истории – 27 мая 1918 года. На следующий день она была переименована в Азербайджанскую демократическую республику. В тот же день была провозглашена Республика Армения, столицей которой был назван Ереван. Происходило все это после Октябрьской революции в России, в состав которой входила территория обеих республик, и которая была лишена возможности каким-либо образом влиять на события в Закавказье. В описываемый период истории свои претензии на влияние в Закавказье выказывали Турция, Германия и Англия, из которых первые два государства являлись выраженными союзниками и стремились к созданию тюркского государства в Южном Кавказе. Наибольшие возможности в Закавказье в описываемые дни имела Турция. А войскам Англии, потенциального союзника Армении, так и не удалось пробраться дальше Баку. Да их кроме бакинской нефти ничего более в Закавказье и не интересовало. Таким образом, упомянутые Визгуном «великие державы» объективно способствовали наращиванию территории именно Азербайджана и именно за счет Армении. Визгун Мехтиев, вслед за своим президентом, откровенно лжет, когда говорит о том, что Армения объявила о создании независимого государства, «не имея политического центра». Вернее, переворачивает истину с ног на голову. Не имела политического центра как раз Азербайджанская республика, объявившая о своем рождении со столицей в Баку. Больше того, правительство этой квазиреспублики не имело возможности даже покинуть Грузию, в столице которой – Тбилиси – состоялось провозглашение Азербайджана. Правительство Азербайджана дожидалось успеха турецких интервентов. В конце мая, практически одновременно с провозглашением Азербайджана, турецкие войска во главе с генералом Нури овладели Гандзаком (Елизаветполь). Как говорил М. Э. Расулзаде: «его (Нури – Л. М.-Ш.) приняли как «сошедшего с небес ангела-спасителя» (стр. 43). Но правительство Азербайджана не спешило покинуть безопасный Тбилиси и выжидало, пока «ангел-спаситель» не укрепится в Елизаветполе. Лишь 16 июня оно осмелилось перебраться на территорию «своей» республики. Интересно, что одним из первых решений Нури было… упразднение военного министерства Азербайджана, ибо Нури министерство без армии было не нужно. С этого дня «правительство» Азербайджана, представлявшее собой кучку беспомощных людей, следовало за турецкой армией с опозданием на несколько дней, а иногда и недель. 15 сентября 1918 года, после полуторамесячной осады, турки захватили Баку, устроив там масштабную резню армянского населения. Еще три дня спустя, 18 сентября, в Баку вошло правительство Азербайджана. Правительственное обращение, подписанное главой кабинета министров Азербайджана Ф. Хан-Хойским, начиналось словами: «Азербайджанское правительство, вошедшее в столицу республики город Баку…». Таким образом, правительство Азербайджана смогло войти в столицу им же провозглашенной республики, вслед за турецкой армией, лишь спустя 115 дней после незаконного рождения Азербайджанской республики. И если говорить о наличии у Азербайджанской республики политического центра, то он, безусловно, находился в Анкаре. Или на кончике нагайки генерала Нури, которой он любил стегать членов правительства Азербайджана. Как при этих условиях Азербайджан мог «подарить» или «уступить» Армении Ереван, наверное, смогут «объяснить» лишь Визгун и прислуживающие ему прихвостни. Провозглашенный единственно в надежде на турецкие войска Азербайджан не имел контролируемой территории, армии и политической воли. В то же время провозглашение Армении произошло сразу после разгрома турецких интервентов под Сардарапатом и Баш-Апараном. Армяне самостоятельно, силой оружия, уберегли от турок свою историческую столицу, и в никаких подачках от тогда еще несуществующего Азербайджана не нуждались. Как, впрочем, и сегодня. «Академику» Визгуну Мехтиеву совсем не обязательно выставлять напоказ собственное невежество и бессильное желание оболгать историю ради инъекции населению Азербайджана очередной дозы антиармянского фашизма. Со своей стороны предупреждаю его платных и добровольных прихвостней: в случае неадекватного восприятия написанного обещаю пренебречь природной ленью и прочитать статью Визгуна Мехтиева до конца.

-

Волнение азербайджанцев лишь подтверждает правоту Сержа Саргсяна Обращение постоянного представителя Азербайджана в ООН Агшина Мехтиева к Генеральному секретарю ООН, лишь подтверждает правоту президента Армении Сержа Саргсяна, заявившего, что в Азербайджане "очевидно распространение антиармянского фашизма". Собственно говоря, достаточно ознакомиться с азербайджанской прессой любого дня, чтобы убедиться в этом. Попробуем, однако, разобраться, что же в речи Сержа Саргсяна так сильно возмутило МИД Азербайджана вообще, и Агшина Мехтиева в частности? Согласно заявлению Мехтиева, два пункта из выступления президента Армении. 1. Азербайджан считает, что упоминание о том, что "армянский язык имеет историю, по меньшей мере 8 тысяч лет", является "претензией на национальную исключительность". При этом А. Мехтиев намеренно переврал слова президента Армении, заменив слово "язык" на страну. Между тем, Серж Саргсян абсолютно прав: согласно данным языкознания, армянский язык формируется и развивается уже свыше 8 тысяч лет, подтверждением чему является наличие в армянском языке целого пласта индоевропейских корневых слов, в той или иной форме сохранившихся в литовском, английском, русском и других языках. Что же касается зарождения армянского государства, то оно также имеет весьма почтенный возраст. Согласно армянской историографии, а также библейским сведениям, в 2492 году до н. э. Армения под руководством Гайка Яфетида разгромила армию всемирного тирана Бела (в Библии Немврод). Вполне логично вести летосчисление армянского государства как минимум с этой даты. Если Баку считает упоминание истории своего народа президентом Армении "претензией на исключительность", то как в этом случае можно назвать публикации в азербайджанской прессе, в которых Ной называется "великим азербайджанским астрономом"? Или к сообщению НАН Азербайджана о том, что на территории республики найден камень возрастом в 25 миллионов лет, на котором "высечена печать тюркского правителя". 2. МИД Азербайджана "ябедничает", что президент Армении обозвал азербайджанцев "тюрко-мусульманским кочевым племенем". И здесь мы видим намеренное искажение слов Сержа Саргсяна. Президент Армении говорил не о современных жителях Азербайджана, а о появлении в середине XVIII века в Карабахе тюрко-мусульманских кочевых племен. И вновь Серж Саргсян совершенно прав. Так, автор начала XIX века Мирза Адыгезал-бек, в своей книге «Карабах-наме» пишет, что тогда же (в XVIII веке) «…в Карабах прибыли (тюркские) племена отуз-ики, джеваншир и кебирли». Добавлю, что на пару десятков лет раньше в Карабах перекочевали тюркские племена афшаров, игирмидорд и баяндурлу. Все эти племена вели кочевой образ жизни, являлись тюрками и исповедовали ислам. Так в чем же может заключаться "оскорбление"? В конце текущего месяца в Баку состоится международная конференция на тему "От общего тюркского прошлого к общему тюркскому будущему". В Азербайджане же широко пропагандируется политический слоган "один народ - два государства", имея в виду, что турки и азербайджанцы являются одним народом. Где же тут оскорбление со стороны Сержа Саргсяна, если сами азербайджанцы не отказываются от своего тюркского прошлого, настоящего и будущего? Будем реалистами: Азербайджан оскорбило не упоминание закавказских турок - дореволюционный этноним азербайджанцев - в качестве турок, мусульман и кочевников, а стройная и логичная речь президента Армении, не оставляющая места для сомнений в аборигенности армянского населения всего Карабаха. Поэтому все эти бакинские игры на публику следует воспринимать исключительно как направленный на дальнейшее разжигание армяноненавистнических настроений в среде закавказских турок. То есть того, что квалифицируется как антиармянский фашизм. О чем и говорил президент Армении.

-

Эйнулла Фатуллаев – террорист, наркоман, убийца и изменник Три с половиной года назад мною была опубликована статья «Эйнулла, будь осторожен! Власти к убийству готовы», в которой выражалось беспокойство по поводу судьбы молодого и честного азербайджанского журналиста. Я никогда не считал Эйнуллу Фатуллаева – главного редактора газет «Реальный Азербайджан» и «Гюнделик Азербайджан» - проармянским журналистом, но его статьи всегда отличались стремлением автора быть объективным: как в освещении азербайджано-карабахского конфликта, так и при описывании внутриазербайджанских реалий. Подобная позиция Фатуллаева не может не вызывать уважения, чем и была продиктована моя заметка трехлетней давности. Спустя полтора месяца после этой заметки Э. Фатуллаев был арестован. Его обвинили в оскорблении бывших жителей Ходжалы в написанном им цикле статей «Карабахский дневник», а уже суд приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Отмечу, что еще до этого, в сентябре 2006 года, Фатуллаев был осужден на два года условно. В тот раз его судили по иску министра внутренних дел Азербайджана Рамиля Усубова, посчитавшего себя оскорбленным публикациями Эйнуллы. Дело Э. Фатуллаева продолжало обрастать вердиктами суда и апелляциями, однако парень продолжал сидеть в тюрьме, а редактируемые им газеты запрещены. Более того, все имущество редакций газет было вывезено в неизвестном направлении сотрудниками того самого Р. Усубова. Словом, Эйнуллу не только арестовали, но и ограбили. Тем не менее, Фатуллаева не убили, как убили его друга и единомышленника Эльмара Гусейнова, или пытались убить Бахаддина Газиева, которого «неизвестные» вывезли за город, жестоко избили, затем несколько раз проехали на машине по его ногам и, посчитав мертвым, оставили на трассе. Не смогли убить и другого журналиста – Агиля Халила – покинувшего Азербайджан после четырех (! - Л. М.-Ш.) покушений на его жизнь. В Азербайджане убивать умеют только топором, а с топором подойти к журналистам оказывается невозможно. Но вернемся к Эйнулле Фатуллаеву. После многих апелляций адвокаты Фатуллаева обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Тогда азербайджанское правительство, прекрасно понимая, насколько топорно сварганено дело Фатуллаева, решило «сыграть на опережение» и, в результате дополнительного обвинения – уже в угрозе терроризмом – осудило Эйнуллу на 8 с половиной лет. «Вина» Фатуллаева заключалась в том, что он описывал сценарий возможной агрессии США против Ирана. Фатуллаев резонно отметил, что в случае помощи Баку Вашингтону, Иран может ответить ракетными ударами по нефтегазовым месторождениям и иным стратегическим объектам Азербайджана. Статья была сочтена как призыв к терроризму, и Фатуллаеву, уже отбывающему наказание «за оскорбление ходжалинцев», добавили еще шесть лет. Тем не менее, 22 апреля текущего года Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу находящегося под арестом журналиста и вынес решение о его немедленном освобождении из-под ареста. В своем решении Европейский суд отмечал многочисленные нарушения судопроизводством Азербайджана статей Конвенции «О защите прав и главных свобод человека». В свою очередь, правительство Азербайджана оспорило это решение ЕСПЧ и обратилось в Большую палату с апелляцией. Надо сказать, что не все работающие в правительстве Азербайджана являются людьми ограниченными: у некоторых из них можно заметить признаки ума – о морали речи быть не может – пусть даже извращенного. 30 декабря прошлого года в камере у Э. Фатуллаева «было обнаружено» 0,223 грамма (какая завидная точность! – Л. М-Ш.) героина, в результате чего против него было возбуждено новое уголовное дело. А уже после решения ЕСПЧ – 6 июля сего года – Эйнуллу приговорили к еще одному сроку: 2 с половиной года по ст. 234.1 УК Азербайджана: «незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров». Таким образом, Эйнулла был преподнесен «общественности» в качестве оскорбившего азербайджанцев террориста и наркомана. На новое решение суда последовала новая апелляция Фатуллаева, в которой он доказывал, что наркотики ему были подброшены тюремным начальством. Апелляционный суд города Баку имел место 5 ноября и начался с курьеза: адвокат Фатуллаева И. Ашуров заявил, что ему нужно время для подготовки к процессу, так как уведомление он получил лишь накануне. А сам Фатуллаев рассказал, что повестки он вообще не получал, его разбудили утром и привели в суд. Эти аргументы на суд не повлияли, процесс решено было продолжить, вследствие чего, в знак протеста, Ашуров покинул заседание. Но и это не остановило суд, и он, в нарушение всех процессуальных норм продолжил заседание. На вопрос судьи, есть ли у Фатуллаева отвод к суду, подсудимый ответил, что он дает отвод всему азербайджанскому государству! После этого прокурор потребовал арестовать Фатуллаева, который и так находится под арестом три с половиной года! «Это не государство, а сборище разбойников! - воскликнул Фатуллаев, - Что значит арестовать? Я, что, разгуливаю по Торговой?!» Суду, однако, не было интересно, где разгуливает арестант; посовещавшись в течение часа, они вынесли решение об… аресте Фатуллаева. Без указания срока ареста. Весь этот новый фарс с арестом журналиста связан с тем, что 11 ноября должен состояться пленум Верховного суда Азербайджана, который должен «обсудить» решение ЕСПЧ по немедленному освобождению Фатуллаева. И если раньше были проблески надежды, что Азербайджан исполнит вердикт ЕСПЧ, то теперь, кажется, все решено: Баку не намерен освободить из-под стражи незаконно арестованного журналиста. Собственно говоря, это стало ясно несколько раньше, когда в информагентстве 1ньюз.аз. была опубликована статья известного провокатора и осведомителя МНБ Азербайджана Ризвана Гусейнова, в которой последний обвинил Э. Фатуллаева в связях со спецслужбами Армении, получении финансов из Еревана и… убийстве Эльмара Гусейнова. Р. Гусейнов также повторяет слова другого провокатора и проходимца в азербайджанской журналистике, главного «защитника» бывших ходжалинцев и липового «участника боевых действий в Карабахе» Татьяны Чаладзе, «обвинившей» Фатуллаева в том, что он использовал материалы моего с Айком Демояном совместного исследования «Ходжалинское дело. Особая папка». Поскольку Р. Гусейнов и Т. Чаладзе являются «штатными выразителями» мнения азербайджанской общественности (читай – азербайджанского правительства), следует думать, что Э. Фатуллаева могут обвинить еще и в измене родине, а также в убийстве Эльмара Гусейнова. «А как же Европейский суд по правам человека?», - вправе спросить наивный читатель. А никак. И вообще, пошли они к черту, все эти суды: что европейские, что мировые. В Азербайджане на каждый суд найдется необходимое количество баррелей нефти. А несогласные с этим люди пусть гниют в тюрьмах по надуманным обвинениям. В конце концов (И. Алиев это знает прекрасно), ЕСПЧ отражает интересы европейских государств, которым черная нефть прочно застила глаза.

-

Эйнулла, будь осторожен! Власти к убийству готовы В Азербайджане проходит очередная целенаправленная травля сотрудников и редактора газет «Реальный Азербайджан» и «Гюнделик Азербайджан». Как известно, в сентябре прошлого года редактор Эйнулла Фатуллаев был осужден Ясамальским районным судом на два года условно по иску министра внутренних дел Азербайджана Рамиля Усубова. Кроме того, под давлением властей упомянутые газеты долгое время бездействовали. Сегодня здание редакций атакуют хорошо упитанные и «экипированные» куриными яйцами агрессивные лица, называющие себя «беженцами из Ходжалу». Причиной возмущения не владеющих русским языком яйценосных «беженцев» явилась опубликованная два года назад в «Реальном Азербайджане» статья редактора газеты Эйнуллы Фатуллаева «Карабахский дневник», в которой автор «позволил себе» усомниться в официальной версии Баку: жителей Ходжалу уничтожили армяне. Изучив факты и переговорив с покинувшими поселок ходжалинцами, Фатуллаев пришел к иному выводу о причинах гибели ходжалинцев. Вот несколько выдержек из его «Карабахского дневника»: «…я встретился с ходжалинскими, временно проживающими в Нафаталане, которые открыто признались мне, что... еще за несколько дней до наступления, армяне непрерывно по громкоговорителям предупреждали население о планируемой операции, предлагали гражданскому населению покинуть поселок и выйти из окружения через гуманитарный коридор, вдоль реки Кар-Кар. По словам, самих ходжалинцев, они воспользовались этим коридором и действительно, находящиеся за коридором армянские солдаты не открыли по ним огонь». И еще: «Находясь в Аскеране, я выслушал заместителя главы администрации Аскерана Славика Арушаняна и сравнил его воспоминания со словами ходжалинцев, которые подверглись обстрелу с азербайджанской стороны. Я попросил С. Арушаняна помочь мне указать тот коридор, откуда выходили ходжалинцы. Ознакомившись с географической местностью, с полной убежденностью, могу сказать, что домыслы об отсутствии армянского коридора лишены оснований. Коридор действительно был…». Именно эти заключения Фатуллаева стали причиной его травли со стороны власть имущих. «Я хорошо знаю, кто за этим стоит», – сказал Эйнулла Фатуллаев агентству «Туран» после того, как 22 февраля перед редакцией газет «Гюнделик Азербайджан» и «Реальный Азербайджан» состоялся несанкционированный митинг, участники которого скандировали «Фатуллаев, убирайся из страны!». Мы далеки от мысли приписывать Фатуллаеву проармянские настроения,тем более, что доподлинно знаем, что в карабахском вопросе он практически придерживается той же точки зрения, что и официальный Баку. Однако Фатуллаев честный и принципиальный журналист, публикации которого на внутриазербайджанскую тему не нравятся властям. Этим и объясняется его очередная травля. Теперь уже под соусом «ходжалинской трагедии». Все это, по мнению известного в Азербайджане журналиста Миркадырова, напоминает события, предшествующие убийству другого известного журналиста Эльмара Гусейнова. В связи с этим, Миркадыров вспоминает, что власти «Эльмара Гусейнова убили, редактора другой оппозиционной газеты Бахаддина Газиева избили до полусмерти и оставили на съедение собакам, брата Ганимата Захидова посадили на наркотики!!!». Внимательно отслеживая прессу в Азербайджане, а также используя собственные источники информации, мы пришли к выводу, что в Баку еще раз может повториться история с убийством коллеги – в данном случае журналиста Эйнуллы Фатуллаева. Нам вовсе не улыбается роль ясновидца, именно поэтому нам ничего не остается сделать как предупредить: «Эйнулла, будь осторожен!». 1 марта 2007

-

Политическим сектантам необходимо объявить всенародный бойкот В конце шестидесятых, начале семидесятых по всем армянским районам, волею большевиков оказавшимся в пределах Азербайджанской ССР, разъезжали груженые бельгийскими и немецкими коврами грузовики. Сидящие рядом с водителями люди захаживали в армянские дома, выискивали старинные армянские ковры и карпеты (безворсовый ковер) и предлагали взамен новые импортные ковры. И очень многие, соблазнившись красочными бирками на новых коврах, соглашались на обмен, отдавая бесценные творения своих предков взамен на заморские суррогаты. А через пару лет в Азербайджане был издан роскошный, богато иллюстрированный фолиант «Азербайджанский ковер», в котором львиную долю страниц заняли те самые, обманом изъятые у армян ковры. Сегодня трудно сказать (да это уже и не важно), сколько миллионов выделил Азербайджан на этот массовый грабеж армян республики, но одно несомненно: способствовала этому воровству на государственном уровне советская действительность, когда в условиях массового дефицита люди относились ко всему импортному – чешский хрусталь, бельгийский ковер, немецкое пианино – как к показателю зажиточности. Кто-то в Баку хорошо просчитал эту особенность советского человека… Кража у армян ковров и карпетов – стала первой материализацией того «академического» воровства, что уже несколько десятков лет велась в стенах академии наук Азербайджана. Вначале у нас «крали» Родину, затем перешли к историческим персонажам, объявив всех родившихся на территории будущей Азербайджанской ССР историков, поэтов, деятелей науки, полководцев и т.д., вначале албанцами, а затем и вовсе азербайджанцами. Метаморфозы происходили медленно, но неуклонно. Например, армянский историк Мовсес Каланкатуаци вначале азербайджанским историками стал именоваться Моисеем Каланкатуйским, а затем и вовсе – Муса Каланкатуйлы. При этом логичное и обоснованное, но осторожное возмущение армянских историков просто игнорировалось. Азербайджану научная истина была не нужна, там преследовали совершенно другие цели. В начале шестидесятых целая армия азербайджанских историков-переводчиков взялась за публикации на русском – именно на русском! – языке дневников и путевых заметок различных европейских и русских путешественников, послов, иных государственных деятелей. Эти «переводы» отличались откровенным передергиванием, утаиванием отдельных фактов и географических названий и, естественно, «редактированием» первоисточников. В результате, из текста «переводов» исчезали фразы и даже целые абзацы, присутствовавшие в оригинале. И, наоборот, в тексты «переводов» добавлялись предложения и абзацы, отсутствовавшие в оригинале; менялись топонимы и этнонимы. Особенно грешили отсебятиной недоброй памяти Зия Буниятов, Играр Алиев, а также их ученики – Гейбуллаев, Мамедова и другие. И вновь наши историки лишь мягко указывали на «научную недобросовестность» азербайджанских ученых, не решаясь, в силу «советского интернационализма», назвать воров ворами. Ложное понимание интеллигентности уступило откровенному хамству и воровству. Между тем, указанная «научная недобросовестность» носила выраженный преступный характер и готовила советское академическое сообщество, а затем и просто общественность, к будущей аннексионистской политике Азербайджана. Армянская политкорректность привела к невольному поощрению уродования не только армянской истории, но и армянской действительности. Следы аборигенного пребывания армян на территории Азербайджанской ССР тщательно уничтожались. Взрывались церкви, разрушались великолепные, присущие только армянскому народу памятники «малой архитектуры» - хачкары. Уничтожалась даже современная армянская архитектура. И вновь при ложном понимании армянскими учеными интеллигентности и советского интернационализма. Пожалуй, лишь неутомимый энтузиаст-одиночка Самвел Карапетян проводил необходимую работу по сохранению если не самих армянских памятников, то хотя бы памяти о них. Вообще, мы непростительно мало знаем об огромной подвижнической деятельности Самвела Карапетяна, на протяжении десятков лет, рискуя свободой и, зачастую, жизнью, неутомимо находящем, фотографировавшем, измерявшем и описывавшем известные и не очень памятники армянской архитектуры в Азербайджанской ССР. И не только там, кстати. В Баку понимали, что рано или поздно, при первой же возможности, армянский народ стряхнет с себя наваждение коммунистических идей и потребует назад свою историческую Родину, аннексированную большевиками в пользу Азербайджанской ССР. Знали и готовились. Не думаю, что в Баку знали о скором распаде ССРР, но уверен, там понимали, что рано или поздно советской империи, как и всем ее предшественницам, придет конец. Именно поэтому к будущему противостоянию в Азербайджане готовились основательно. Сегодня уже мало кто помнит, что до 1988 года в армянской автономии Нагорного Карабаха невозможно было проехать из одного районного центра в другой не выезжая за пределы области. Азербайджан проложил дороги в Карабахе столь «хитрым» образом, имея в виду, в случае необходимости, лишить арцахцев возможности сплочения. Между примыкавшими друг к другу Мартакертским и Шаумянским районами, например, и вовсе не было дороги: необходимо было сделать «крюк» в сто с лишним километров. А житель Мартуни, собравшийся навестить родственников в Гадруте, непременно должен был «отметиться» в Физули. Азербайджанские «градостроители» продумали все до мелочей. При, повторяю, преступной наивности армян. Сегодня азербайджанская пропаганда при каждом удобном случае твердит, что армяне загодя готовились к «сепаратистским» выступлениям. Если бы это было так! Уверен, и противник был бы повержен скорее, и победа досталась бы нам раньше, и жертв было бы намного меньше. К сожалению, этого не было. Мы начали борьбу совершенно неподготовленными к ней, и лишь в процессе самой борьбы, ценой немалых потерь и самоотверженности народа, победили намного количественно превосходящего нас врага. Между тем, успеха, и гораздо более впечатляющего, можно было бы достичь и малой кровью, будь мы хотя бы немного дальновиднее. Однако, прошу прощения за банальность, история не терпит сослагательного наклонения. Вместе с тем, мы обязаны извлечь уроки из истории. Но делаем ли мы это? Сегодня в армянских государствах принято считать, что ответственность за обороноспособность страны лежит исключительно на Армии. А все остальные не имеют к этому ровным счетом никакого отношения. Более того, в стране находятся, простите за резкость, подонки, считающие нападки на собственную Армию исключительной доблестью. Не понимая той простой истины, что именно благодаря этой Армии они имеют возможность жить спокойно у себя дома и… гадить собственной стране. Впрочем, в данном случае слово «собственной», наверное, правильнее будет заключить в кавычки. Еще одна категория жителей Армении – тюркофилы. Один из них в самый разгар войны едет в Баку и возвращается со статьей, в которой восхваляет все тюркское и охаивает все армянское; другой проповедует «возвращение» Азербайджану – ради мира – исконно армянской земли; кто-то приглашает турок читать лекции для армянских студентов, а кто-то изо всех сил старается организовать в Армении «марафон» азербайджанских фильмов. Официально это называется «либерализмом» и «пацифизмом», а в действительности, по сути своей – предательством. Их, к счастью, мало, но они стозевны и горласты. Благодаря их деятельности Азербайджан льстит себя надеждой, что монолит армянского народа дал трещину. Ложно понятая интеллигентность одних и нахрапистая, грязная, по сути своей предательская деятельность других, привели к тому, что Азербайджан сегодня предъявляет претензии уже на нашу историю, цивилизацию, на всю территорию обоих армянских государств. Прикрываемые извращенным пониманием демократии грязные нападки «отечественных либералов» на Армию воодушевляют врага, подталкивают его к мысли о реванше. Нет сомнений, мы вновь справимся в случае новой агрессии Азербайджана. И враг, посягнувший на нашу Родину, непременно будет уничтожен. Однако это вновь будет достигнуто за счет бОльших, чем необходимо для победы, жертв. Жертв, вина за которые ляжет на совесть нынешних «пацифистов» и «тюркофилов». Но стоит ли дожидаться этого дня? Не пора ли прибегнуть к испытанному в нашем народе оружию – всенародному бойкоту политических сектантов: пораженцев, либералов и пацифистов?

-

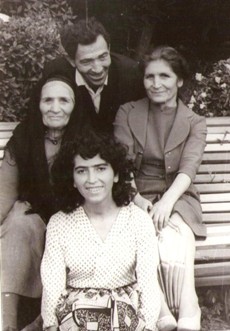

Отец научил меня быть армянином В 1964 году МИД Советского Союза назначил вице-консулом СССР в Иране молодого энергичного дипломата – Кима Оганесяна. Мало кто даже в Москве знал, что за мягким, интеллигентным и внушающим доверие обликом дипломата скрывается разведчик. На Кима была возложена миссия, многие подробности которой мы, возможно, никогда не узнаем. Но об одном можно догадаться: одним из заданий, поставленных перед Кимом, было налаживание связей с представителями партии Дашнакцутюн в Тегеране. Зачем? Это нам также неизвестно. Но лет 15 назад старый дашнак Акоп из Тегерана рассказывал мне, что Ким Оганесян несколько раз серьезно помог им. «Мы даже не догадывались, что он – советский разведчик. Он был до мозга костей армянином, и именно так мы относились к нему. Да и он относился к нам с уважением. Я думаю, что в своих контактах с нами он выходил за «рамки задания». Армянская сущность брала в нем верх. Время было другое: шахский Иран был совсем не тем Ираном, который есть сегодня. Это была страна, руководство которой преданно служило Америке». - А чем он помог вам? Акоп едва заметно улыбнулся и… промолчал. - А дашнаки ему помогали в его разведывательной деятельности? - Я же говорю, мы не знали, что он разведчик. Для нас он был патриотичным армянином и высокопоставленным советским дипломатом, к которому мы относились с большим уважением. И еще скажу, что Центральный комитет Дашнакцутюн в Тегеране назывался «Восканапат», а Ким Оганесян, как и один из организаторов Дашнакцутюн в Иране, был родом из Восканапата. Ким Рубенович Оганесян родился 1 января 1926 года в прославленном Восканапате, в семье партийного и советского работника Рубена Оганесяна. Отец все больше бывал в районном центре – Ханларе – и однажды девятиклассник Ким сел на велосипед и поехал к нему: не хочу жить отдельно. Так и остался в Ханларе до окончания школы. После окончания школы Ким поехал в Ереван, учиться. Поступил на факультет международных отношений, но… спустя два года в СССР было принято решение о закрытии факультетов международных отношений в союзных республиках. Учиться премудростям дипломатии стало возможно только в Москве, в МГИМО. А студентам в Ереване предложили на выбор несколько гуманитарных факультетов. Ким выбрал юридический факультет. Но еще во время учебы он стал работать в КГБ Армении. Не обошлось без земляческой «протекции»: в КГБ Армении работал на высокой должности еще один уроженец Восканапата – Мелкумян Мартын Сергеевич. Он же и командировал молодого выпускника юрфака в Москву, в Высшую школу КГБ СССР. Так Ким совместил дипломатию и международные отношения с юриспруденцией и знаниями секретов спецслужб. Еще одна важная веха в жизни Кима: в 1955 году он женился на юной красавице, учительнице физики Кларе Акоповой-Оганесян. И опять не обошлось без «влияния» Восканапата. У Клары была подруга Роза из Восканапата, которая и организовала «случайную» встречу подруги-красавицы с завидным женихом. Интересно, что Клара была родом из Нахиджевана, а ее отец – Акопов Гурген Айрапетович – в годы войны служил начальником контрразведки Гандзака. Одной из обязанностей Гургена Айрапетяна был «отлов» прятавшихся вокруг Гандзака дезертиров из закавказских турок. Азербайджанские старожилы Гандзака до сих пор помнят сурового Гургена, превратившего «отлов» в отстрел. Он старался не арестовывать азербайджанских дезертиров, а просто убивал их. И в самом деле: когда еще армянину пришлось бы получать награды от СССР за уничтожение закавказских турок?! Вот Гурген и старательно выполнял спущенный "сверху" план. Все равно, из дезертиров солдаты не поучатся, зачем же еще их в тюрьме кормить? Но вернемся к деятельности разведчика Кима Оганесяна. Я сижу у них дома, в теплом окружении Клары Гургеновны, дочери, зятя и внучки Кима Рубеновича. Смотрим друг на друга и… молчим. «Папа никогда нам не рассказывал о своей работе», - Армине. Перевожу взгляд на Клару Гургеновну. В ответ – виноватая улыбка: «Не рассказывал». Зять, Армен, пытается разрядить ситуацию, с юмором рассказывает о том, как сам познакомился с будущим тестем. Но это все не то. - Клара Гургеновна, - обращаюсь я, - Вы же были с мужем в Тегеране целых пять лет. Неужели ничего не знали о его работе? Ну, например, каким был его позывной. - Не знаю. Но иранцы называли его Ануш. Клара Гургеновна ударяется в воспоминания. - У входа в консульство была большая вывеска, иранцы напичкали ее всякой аппаратурой. А наши знали об этом и, в свою очередь, прослушивали их технику. Так вот, когда Ким куда-либо выезжал, они тут же сообщали: Ануш выехал. И устраивали за ним слежку. А наши следили уже за иранцами. Ким пытался оторваться от слежки, и если ему это не удавалось, у него в машине загоралась специальная зеленая кнопка: это был сигнал от наших, и означал он, что надо возвращаться, за тобой слежка. Тогда Ким поворачивал машину и уже спокойно, не таясь, ехал обратно. - Клара Гургеновна, однажды, когда Ким Рубенович еще был с нами, я видел у Вас дома его медаль «За боевые заслуги». Тогда было не до этого, я не спросил, но сейчас мне интересно: «За что Ким Оганесян получил эту медаль? Согласитесь, в мирное время такую медаль просто так не дают». Клара Гургеновна уходит в соседнюю комнату и возвращается с красной подушечкой, к которой прикреплены многочисленные награды супруга. - Не знаю, он мне не рассказывал. - Так может, Вы знаете какую-либо историю, в которой ему пришлось стрелять или отстреливаться? Что-нибудь, связанное с риском для жизни. - Не знаю, может эта история? Однажды мы были в Заргенде (Иран) на даче, откуда он выехал на встречу с агентом. Все, как обычно. Едет Ким, за ним иранская охранка, а за ними наши. В какой-то момент Ким оторвался от слежки и поехал к месту встречи. Все было спокойно, как вдруг перед самой встречей загорается зеленый огонек. А агент уже виден. Ким резко свернул в переулок, иранцы за ним и… сбивают какого-то мотоциклиста (кажется, он потом умер). Тогда Ким в суматохе круто развернул машину и вернулся к месту встречи, где успел предупредить агента о слежке. Агент быстро ушел, Ким уехал. Вот и все. Мало. Или мой старый друг действительно ничего не рассказывал жене, или она сама свято хранит служебные тайны мужа. Ким Рубенович, мой старый и мудрый друг, действительно не отличался многословием, но ведь невозможно держать в тайне от супруги – на чужбине! – всю свою деятельность. - Клара Гургеновна, дипломаты на приемы и светские рауты идут с супругами, так требует протокол. Ездили ли Вы с мужем на какие-то интересные встречи? - А как же. Ким в Иране практически никуда без меня не ездил. Даже на тайные встречи. Я была его прикрытием. Но он всегда оставлял меня в машине и дальше шел пешком. А я ждала его. Иногда в ночи, одна. - Ну как же одна? Вы же говорили, что за вами всегда следовала еще одна машина, с нашими сотрудниками. - Когда сидишь в машине где-нибудь на окраине Ирана, в темноте, одна, - присутствие невидимых друзей является слабым утешением, - Клара Гургеновна улыбается своим воспоминаниям. - Мама, а помнишь, мы, дети, однажды ночью проснулись и увидели, как вы с папой чистите пистолет? – это Армине, дочь Кима Рубеновича, пытается помочь мне. - Ну, это было табельное оружие отца. И я не вижу в этом ничего интересного, - Клара Гургеновна лукаво улыбается. - Хорошо, Клара Гургеновна, судя по всему, Ким Рубенович хорошо проявил себя в Иране, об этом говорят и его награды. Но почему его опыт во внешней разведке больше не использовался? - А это уже другая история. Мы приехали из Ирана в самом конце 1969 года, и его должны были командировать в другую страну, не скажу, какую. Мы уже фактически паковали чемоданы, когда мой двоюродный брат убежал в Германию. Поехал туристом и не вернулся. Тогда это называлось «невозвращенец». Этот поступок моего брата положил конец карьере Кима. Он сам написал рапорт о том, что покинувший СССР человек – его родственник, двоюродный брат жены. По всем правилам его должны были уволить из органов госбезопасности, но… произошло интересное. Из Москвы ответили, что оставляют решение этого вопроса на Ереване, а председатель КГБ Армении оставил Кима в органах. Однако за границу нас больше не отправляли. Тем не менее, Ким работал на ответственных должностях, учил молодые кадры. Кима очень ценили на работе, и именно по этой причине оставили на службе после случившегося. - Мне это известно, Клара Гургеновна. Многие ученики и сослуживцы Кима Рубеновича помогали в становлении КГБ Республики Арцах, а некоторые, выполнив свою миссию, отказались возвращаться в безопасный Ереван до конца войны, воевали вместе со всеми. Собственно говоря, они-то и познакомили меня со своим учителем. Так что нас, двух уроженцев Восканапата, познакомили его ученики. Но у него был старший брат, тоже военный, полковник Погос Оганесян. О нем мне практически ничего не известно. - Да, он умер молодым. Полковник, воевал на фронте, был командиром дивизии, ему уже должны были дать звание генерала, когда он умер, - Клара Гургеновна протягивает мне две фотографии. На одной из них два маленьких мальчика – Ким и Погос – в Восканапате. Книга, которую держит в руках Погос, принадлежала Киму, - тикин Клара улыбается, - Старший брат выхватил ее прямо перед тем, как сфотографироваться. На другой фотографии два офицера – два брата из Восканапата. - Армине, а Вы что можете рассказать об отце? Кроме ночного пистолета, конечно. Глаза у Армине, родившейся намного позже старших братьев, наполняются слезами. - Папа очень любил меня, а я его. Он всегда был тактичен со мной, и я просто не помню случая, когда бы он был неосторожен в обращении со мной. Даже когда случайно встретил нас с Арменом на улице – мы шли, взявшись за руки – папа повел себя очень тактично. Просто пригласил нас домой. Ни словом, ни взглядом не упрекнул. Помню, когда после отставки он стал работать директором Дома кино, то всегда возмущался безалаберностью артистов, которые не считали зазорным опоздать на встречу, или не выполнить распоряжения. Папа же был до мозга костей военным, очень пунктуальным и аккуратным человеком, а тут… артисты. Но даже там ему удалось навести порядок, ни разу при этом не повысив голос. Вообще, вокруг папы была аура такая, добрая и властная одновременно. И люди невольно подчинялись этому свойству его характера. Откровенно говоря, я ожидал именно этого: совместные воспоминания о муже, отце, друге и… не более того. Ибо Ким Рубенович до конца своей жизни остался разведчиком, бойцом невидимого фронта, и унес с собой свои воспоминания. При этом он никогда не переставал быть армянином, патриотом, уроженцем Восканапата. Однажды я неудачно пошутил с ним: «Ким Рубенович, Ваш отец был советским партийным деятелем, а мой дед, как тогда любили выражаться – классовым врагом. Может ли быть так, чтобы Ваш отец оказался виновным в гибели моего деда?» Ким Рубенович тогда посерьезнел, помолчал и ответил. Даже не мне, а как бы самому себе: «О твоем деде, патриоте, мелике и воине, я всегда слышал только хорошее, а мой отец научил меня быть армянином. Не слыть, а быть».

-

Переименование Агдама – это вызов Баку? Руководство Нагорно-Карабахской Республики приняло решение переименовать город Агдам в Акну. «Поскольку Агдаму до сих пор не предоставлен статус, то в качестве района Акна он войдет в городскую область города Аскеран», - заявил глава управления местного самоуправления Сергей Насибекян. Существует официальная версия о том, что город переименовали для того, чтобы урегулировать вопросы с предоставлением земельных участков и разрешить ряд бытовых проблем жителей города. Вот только возникает вопрос - а почему всем этим нельзя заниматься в непереименованном городе? В Агдаме нельзя земельные участки поделить и бытовые вопросы решать, непременно нужно это в Акне делать? Может быть, переименование затеяли совсем по другой причине? Этот город, когда-то районный центр в Азербайджанской ССР, находится под контролем карабахских вооруженных сил и входит в так называемый «пояс безопасности» между Нагорным Карабахом и собственно Азербайджаном. Когда-то название этого города было знакомо очень многим гражданам СССР благодаря портвейну «Агдам», пользовавшемуся популярностью среди любителей относительно недорогого, но «сердитого» алкоголя. На популярность среди ценителей изысканных напитков «Агдам» явно рассчитан не был. По утверждению армянской стороны, во время карабахской войны азербайджанцы использовали город Агдам для обстрелов карабахской территории. Поэтому летом 1993 года армянские формирования начали наступление на агдамском направлении и 23 июля Агдам был взят. Азербайджанские власти считают его оккупированной территорией. То есть этот город не является частью собственно Карабаха. Его армяне удерживают прежде всего из соображений безопасности. Как крупный населенный пункт он фактически не существует с июля 1993 года. В настоящее время в Агдаме-Акне, как сообщил представитель местной администрации, проживают около 360 человек. В лучших традициях информационной войны переименование Агдама уже успели прокомментировать в азербайджанской прессе. Так, журналист Ризван Гусейнов опубликовал статью «Несколько слов о решении армянских сепаратистов «переименовать» древний азербайджанский город Агдам». Эти несколько слов вполне предсказуемы: «Карабахские сепаратисты совершили очередную глупость, которая свидетельствует о «пещерном» уровне их миропонимания и интеллектуальных способностей, хотя, чего еще можно было ожидать от «любителей ослиной корриды»… В этой трагикомедии с «переименованием» Агдама смех вызывает тот факт, что никем не признанная в мире «НКР» думает, что может что-то поменять в географических названиях азербайджанских населенных пунктов, которым сотни и тысячи лет. До сих пор горстка армянских сепаратистов не может определиться, кем они являются «карабахцами» или же «арцахцами» или еще кем-то. Поэтому вызывают улыбку попытки людей, не имеющих определенного самоназвания переименовывать азербайджанские города, хотя менять чужие географические наименования, является старой болезнью армянских переселенцев, страдающих комплексом неполноценности по причине постоянного кочевого образа жизни». В информационной войне скупиться на выражения как-то не принято. Судя по крайне эмоциональной реакции азербайджанского журналиста, затея с переименованием явно вызвала раздражение в Баку. Ссылки на смех и улыбку, которые переименование вызывает, не заставят забыть о том, что на территории Агдама карабахцы могут делать все, что им заблагорассудится, без оглядки на мнение азербайджанских властей. Похоже, что именно желание продемонстрировать этот неоспоримый факт и является истинной причиной переименования. НКР – своеобразное государственное образование. Нагорно-Карабахская Респу́блика действительно никем официально не признана, что как-то не мешает ей существовать и иметь боеспособные вооруженные силы. Впрочем, НКР не одинока – ПМР (Приднестровская Молдавская Республика) тоже не признана. И ее вооруженные силы выстояли в свое время против своих кишиневских «оппонентов». Такой же была ситуация в Абхазии и Южной Осетии, пока их Россия не признала… Максим Купинов Сегодня.ру

-

Воспоминания вперемешку с молитвой Воспоминания бойцов, очищавших святую арцахскую землю от врага, останутся на новейших страницах армянской истории, как Молитва за Родину. На протяжении веков воспоминания наших отцов и дедов возносятся к небу, эхом раздаются в горах и ущельях и осторожно оседают в памяти очередного поколения. Эти воспоминания, ставшие молитвой, придают необоримую силу будущим поколениям, готовят их к новым свершениям, помогают отсечь руки очередному врагу нашей Родины. Наверное, нет на свете армянской семьи, которой не пришлось бы воевать против турок. Род армянского воина Мелса Агаяна исключением не является. Его предки – дед, прадед… также с оружием в руках боролись против турок. - Мой дед часто рассказывал, как наши воевали против турок, защищали мирное население от погромщиков и убийц. Наш род – род Агаянов, был довольно большим. Часть спасшихся от турецкого ятагана оказались за границей, другим удалось преодолеть Аракс и перебраться в Республику Армения. Кто куда успел. А потом, как правило, начали служить той стране, которая им дала идею родины. В нашем роду были генералы разведчики и французской армии, и русской царской армии. А потом и я стал разведчиком: наверное, передалось через гены. А сегодня полковник Мелс передает своим внукам собственные воспоминания, о том, как воевали против турок, и как в этот раз очистили нашу землю от пришлого элемента. И я, представив себя внучкой полковника Мелса Агаяна, попросила рассказать несколько эпизодов из Арцахской войны. Полковник сразу начал: - Сколько бы лет не прошло, но эту историю точно не забуду, - потом глубоко вздохнул и продолжил, - Быть командиром одно, а быть в окопах - другое: я преклоняюсь перед ребятами из окопов. Командир не является главным действующим лицом войны, эта роль отведена солдатам. Мы были в Горадизе: жаль, не помню, как звали того солдата, но его лицо и то, что он сделал, запечатлелось у меня в памяти. Честно говорю, вы не можете представить себе, насколько лично мне было трудно, долгое время его голос звучал во мне, и сейчас, наверное, тоже. Представьте, он рвет на себе рубашку, берет гранатомет, смотрит в небо и кричит: « Боже мой, мать моя, я за тебя умру, мамочка (մեռնե’մ ջանիդ)! Считай, что не родила...»,- потом бежит вперед, на танк врага... Спасает меня и ребят из моего отряда. Полковник тяжело дышит. Раны, полученные на поле битвы, и оставшиеся в теле осколки напоминают о себе. Мэльс Агаян с 1989 года принимал участие в операциях против ОМОНА, а затем и регулярных вооруженных сил Азербайджана. В 1990 году в составе отряда «Тигран Мец» участвовал в оборонительных бояхв Шаумяне, где и получил ранение. После выздоровления вернулся в строй, участвовал в боевых действиях в районе Хндзореска и Капана. Затем воевал в Манашите, Эркедже и Бухлухе, Мартакерте, принимал участие в освобождении Лачина. С 1993 г. Мелс Агаян – старший офицер военной разведки вооруженных сил РА. Участвовал в военных действиях в Карвачаре, Физули, Ковсакане. В 1994 г. в деревне Горадиз вновь был ранен: получив тяжелую контузию, разведчик 8 часов оставался под землей. Как говорит полковник Агаян: « Вытащили меня как труп, потом проснулся, затем снова заснул на месяц и до сих пор бодрствую». После выздоровления он служил в Национальной Армии РА до 2000 года. - Видел много геройства и много ужасных вещей, и еще не могу забыть одну маленькую девочку. Было начало войны, мы освободили армянское село, из которого турки уже бежали. Там мы стали свидетелями ужасающих сцен. Но этот случай был страшнее всех. Мы вошли в один дом, а там – зарезанные безжалостной рукой турка дети и их родители. Лишь маленькая 8-летняя девочка издала слабый звук. Мы подошли. Успела сказать только несколько слов. На глазах у родителей изнасиловали детей, потом еще и мать, а затем зарезали... Старый разведчик замолчал, потом продолжил: - «Не успели, не смогли спасти девочку». - Увидев все это, мы словно окаменели. Бывали дни, когда мы видели до 100-120 обезображенных тел. А теперь все эти воспоминания не дают спать. Один эпизод приходит на ум, и начинаешь все поочередно вспоминать... Я познакомилась с бойцом за свободу несколько недель назад, и успела узнать о его встрече с сыновьями на поле биты. Чтобы немного отвлечь полковника от тяжелых воспоминаний, попросила снова рассказать об этом. Полковник понял мой жест, улыбнулся и начал говорить: - Старшего своего сына я встретил в Хндзореске. Не удивился, я знал, что этот проказник придет. Для отца это большая гордость, но когда в отряде «Мстители» я встретил своего младшего сына, который был еще несовершеннолетним – 17 лет только, слегка рассердился: «Через год в армию пойдешь, иди домой, почему оставил мать и сестер одних, хоть этот год остался бы с ними». Но никто, как легко понять, возвращаться домой и не намеревался. Род у Агаянов такой! А самая интересная встреча у разведчика была со своим отцом. - Очень сильно бомбили Капан. Была ночь. Я зашел проверить наши посты в сторону Зангилана. Смотрю, все солдаты спят. Молча начал собирать оружие и связывать. И вдруг, кто-то приложил пистолет мне к затылку и сказал: «Положи оружие на место и развяжи!». Чувствую, если не послушаюсь, убьет. Я покорно положил оружие на место, развязал узел, все время при этом думая, что у этого человека знакомый голос. Повернулся, а это мой старик. Фактически, мой отец пришел постоять на посту, чтоб ребята поспали. Почему-то, каждый раз, когда беседую с армянскими воинами, мне кажется, что из глубины их глаз вылетают тысячи пуль, их души бушуют и снова летят на поле боя. А полковник рассказывает, что очень часто, после очередного «похода» в тыл врага, уже на обратном пути заходили на посты врага и собирали оружие. - Однажды мне удалось собрать прицелы вражеских минометов. 2 километра тащил их до наших, пробираясь ползком по бетонной дамбе вдоль реки. Когда добрался до ребят, весь был в крови, весь живот был исцарапан. От боли не мог дышать. Боль продолжалась несколько дней, но зато турки утром не могли стрелять, минометы превратились в бесполезные трубы. Я удивилась, как им удавалось пробираться на посты врага и собирать оружие. Понятно, что разведчики работают под невидимым колпаком, неслышно и осторожно, но все же. Полковник рассмеялся. - Девочка моя, они не родину защищали, турки только резали и насиловали беззащитных. По правде говоря, они даже не хотели воевать. При виде армянских воинов они только и делали, что бежали. А если и воевали иногда, то только под воздействием наркотиков. Однажды, завершив работу, я привез с собой один «Виллис». Когда мы уже были на своих постах, стал изучать, что там есть. Весь багажник был наполнен шприцами и наркотиками. Даже их персональная аптечка, обязательно имела какой-то наркотик. У них только «Серые волки», это отряды Искандера Гамидова, воевали. Но это были всего лишь бессмысленное пушечное мясо. Я попросила бойца за свободу, как опытного разведчика, дать совет нашим солдатам. Полковник улыбнулся и ответил: «Мне нечего им советовать, их так готовят, что это еще мне есть чему научиться у них. У нас прочная и сильная Армия, я с огромной любовью еще послужил бы, но, увы, здоровье не позволяет. Но если снова будет война, вернусь, конечно, со своими сыновьями, а теперь еще и мой внук придет, ему уже 15 лет. Мы обязательно выйдем против турок, еще не все освободили, они нам еще многое должны». Арусяк Симонян P. S. Если бы я была доброй феей, то по случаю праздника разведчиков раздала бы им всем невидимые шляпы и сапоги-скороходы, но поскольку я не добрая фея, помолчу. Хотя наши разведчики не нуждаются в этом. Для них невидимой шляпой и сапогами-скороходами является их любовь к Родине, сила гор и земли, наша многовековая история, ясное небо над головами их братьев, матерей и сестер, и ставшие молитвой воспоминания наших отцов и дедов. С праздником Вас, полковник Мелс Агаян, и бойцы нашего невидимого фронта. Я преклоняюсь перед вами.

-

Присоединяюсь!

-

Армен джан, цнундт шноравор!

-

Если бы знали, что у меня есть сын, не отправили бы на фронт... Я не знаю, на что похожа женщина, оказавшаяся на поле боя во имя Родины и мести за своего погибшего мужа? Об этом, наверное, могут рассказать мужчины, которые видели рядом с собой на равных с ними воюющую с врагом женщину. Но одно я осознаю: женщина, взявшая в руки оружие и вышедшая на поле боя, уже герой. Я ехала по заданию редакции на интервью с Асей Николаевной Бархударян, ничего не зная о ней, но я думала, что если она хоть день провела на поле битвы, то все равно она – герой. В нашей с тикин Асей беседе принимали участие ее боевые товарищи, которые почему-то ее называли Аллой. Я поинтересовалась, почему она поменяла свое имя, на что она ответила, что во время добровольной записи на фронт ее волосы были красивы, и она была очень похожа на Аллу Пугачеву. Поэтому и стала Аллой. Наверное, будучи Аллой, Асе было легче на поле битвы. - Никто не знал, что у меня есть сын, а если бы знали, то точно не отправили бы на фронт. Я специально не приезжала в Ереван, чтоб скрыть этот факт. А сына не видела с 89-го по 94-й годы. Как мать, очень переживала и мучилась, но осознавала, что если приду и увижу свое дитя, то возвращаться будет сложнее, да и родители не пустили бы обратно на фронт, к боевым друзьям. А командование однозначно отправило бы меня домой. Вот поэтому я и молчала. Слезы текли из ее глаз. Я долго молчала, боялась продолжить беседу. Передо мной сидела хрупкая женщина, но в то же время сильный и гордый защитник. Боец вытерла слезы и продолжила: - В начале я так не думала, но некоторое время спустя я поняла, что оставила у родителей одного ребенка, а на поле боя у меня много детей, и всем им я нужна. Большинство ребят нашего отряда были несовершеннолетними, добровольцами, которых я не могла оставить одних. Скучала, задыхалась, но молчала. Я оставила сына одного, чтоб отомстить за его отца. Мы поженились в Баку. Во время первых погромов азербайджанцы убили мужа, после чего мы с сыном убежали из Баку. Тяжело вспоминать все это, жестокая история... Я не стала предлагать тикин Асе, чтобы она рассказала о погромах и резне в Баку, так как не чувствовала себя вправе причинять ей боль расспросами. - С детства у меня была ненависть к туркам, мои деды тоже всегда воевали против них: сасунские мы. Наверное, поэтому не примирилась с жизнью в Баку. Когда начались добровольные сборы, я пошла и записалась. Я должна, обязана была это сделать, ведь мне нужно было отомстить. События 88-го во мне еще больше ненависти пробудили, и я должна была идти на фронт, хотя бы потому, что мою счастливую семью разрушили турки, мне надо было отомстить, мне Родину надо было освобождать. Я разговаривала с женщиной, которая участвовала в военно-оборонительных действиях в близлежащих зонах Ерасхавана, Тавуша, Ноемберяна. С женщиной, которая в 1992 г. была зачислена в отряд «Присягнувшие Вардананка» («Վարդանանք Երդվյալներ») и принимала участие в оборонительных и освободительных боях в Шуши, в Мартакерте, в Кубатлу, в Физули и в Геташене. Два раза была ранена. В 92-ом была ранена в область брюшной области. - Пуля поразила мой желудок и, пройдя сквозь внутренние органы, вышла через почки. Во второй раз, в 93-ем году, в Мартакерте получила тяжелую контузию. Но каждый раз, как только выздоравливала, снова выходила с оружием на поле брани. Госпожу Асю, то есть Аллу из АНА, попросила рассказать о своих воспоминаниях, о войне. - По правде говоря, много чего могу рассказать, много впечатлений, но каждый раз, вспоминая, я заново все переживаю. Не хочу вспоминать, все как-то тяжело, грустно, но в то же время и радостно... Алла из АНА замолчала. Мне показалось, что она перенеслась на поле битвы, ее глаза засверкали, прямо на глазах налились огромной силой. Тикин Ася неожиданно светло улыбнулась, глаза ее заискрились… - Однажды я взяла в плен одного аскера. Это было во время Мартакертских боев, мы выходили из Кармраберда, когда я услышала голос: кто-то по-азербайджански просил воды. Так как я жила в Баку, то немного понимала их язык. Со мной были мои боевые подруги, и я им говорю: «девчонки, здесь турки». Подошли, кто-то лежал раненный. В первый момент, когда увидела этого турка, готова была убить его, но мы с девочками потащили его к Командосу. Не помню его имени, и, не могу сказать, почему, но я хорошо обращалась с ним: давала ему свою порцию масла и чай. Многие из нашего отряда посмеивались надо мной, мол, пришла отомстить, а последний кусок хлеба отдаешь врагу. Но это же человек, и притом раненный. Я не сожалею, что не убила его и что помогла, затем этого турка мы обменяли на одного из наших пленников. Тикин Ася опять замолчала, как будто снова перенеслась на поле боя. Она глядела в даль, парила над полями, лесами и горами Арцаха. Спустя некоторое время продолжила: - Был мой первый бой, интересно то, что я не представляла, что означает оказаться на фронте. Были в Ерасхаване, Ардж (Медведь) Ашот дал мне ружье, но я даже не знала, как его держать, и, тем более, как стрелять? Когда начался бой, я не понимала, что происходит. Я только закрыла глаза и молилась Богу, чтоб меня ранили, только бы выдержать, не сбежать оттуда. Но когда у нас погиб боец, я как-то собралась, что-то сверхъестественное появилось во мне, я должна была вывести тело из поля битвы. Сидящие с нами в одной комнате боевые товарищи Аллы тоже молчали, мне даже показалось, что каждый из них вспоминал собственные ощущения своего первого боя. В комнате стояла тишина. Алла вышла из комнаты и вернулась с фотографиями. Она показывала снимки друзей и боевых товарищей. Меня одно удивило: Алла на всех своих арцахских снимках была в военной форме, словно олицетворяя вечного арцахского воина. В альбоме были фотографии из разных военных подразделений, с армянскими солдатами. Она рассказала, что часто посещает военные части, беседует с нашими защитниками Родины. А я спросила ее мнение о нынешней подготовленности нашей Армии. Трудно описать ее уверенность и воодушевление. Тикин Ася будто вновь оказалась на фронте. - Сейчас, когда я захожу в ту или иную часть, я искренне радуюсь, потому что мы действительно имеем могучую и великую Армию. Для меня это самое главное: мы имеем армянскую боеспособную и сильную Армию, о чем я всегда мечтала. Не приведи Господь, если снова будет война, мы, старые опытные бойцы, снова встанем и не допустим, чтобы наши молодые вышли на первую линию. Правда, у меня сейчас проблемы со здоровьем, но это не имеет значения, душой и сердцем я готова снова взять оружие в руки и пойти на переднюю линию. Пусть мы будем последним поколением, которое увидело войну. А наша сильная Армия пусть станет еще сильней. Я вышла из дома Аси Бархударян счастливая и воодушевленная. Не могла не думать о ней, в душе моей была огромное счастье, гордилась тем, что Армянские Матери во имя освобождения нашей Родины готовы годами не видеть своих сыновей. Они готовы собственной кровью очистить землю от врагов, чтобы их сыновья служили родине в мирных условиях. Арусяк Симонян

-

Визгун Мехтиев Как то в уже далеком 1985 году секретарь ЦК КП Азербайджана Рамиз Мехтиев, отвечая на вопрос журналистов, почему во властной структуре Азербайджана наблюдается засилье выходцев из Нахиджевана, выдал потрясающий ответ: «Как вы знаете, в Азербайджане издревле существует региональная специализация. Так, карабахцы хорошо поют, жители западных регионов тяготеют к науке, а нахиджеванцы склонны к государственному управлению». Тогда бакинские интеллектуалы сравнили ответ Мехтиева с утверждением одного из персонажей бессмертной книги Дж. Оруэлла «Скотский двор», который также пытался уверить животных, что управление является прерогативой его зоотипа. Интеллектуалы, как и Оруэлл, оказались правы: судя по речам и отдельным высказываниям руководителей Азербайджана, управление этим государством (по крайней мере, на современном этапе) является прерогативой одного зоотипа – свиней. Откровенно говоря, я давно догадывался об этом, но опубликованная на днях статья действительного академика академии наук Азербайджана и, по совместительству, руководителя администрации президента Скотск., простите, Азербайджана, окончательно утвердила меня в этом мнении. Ибо подобный текст, выдаваемый за ответ недавней речи в Горисе Президента Армении Сержа Саргсяна перед журналистами, мог написать лишь главный подручный главного борова Скотского двора, свинья по кличке Визгун. Думаю, что после этого «труда» академика Визгуна в Азербайджане переименуют его кличку из серого кардинала в Визгуна. Визгун Мехтиев. Чтобы осознать, насколько новая кличка подходит ее носителю, необходимо, хотя бы вкратце, сравнить последний взвизг Визгуна как с реалиями, так и с речами Визгуна оруэлловского. При этом необходимо учесть, что сие творение из пяти (!) глав (задела Визгуна речь С. Саргсяна за жабры), как и все, что выходит «из-под пера Визгуна», писала группа свиней. Однако все эти хрюшки и чушки спрятались за спиной своего опекуна, по причине чего будем считать ответственным за опубликованный взвизг Визгуна Мехтиева. Визгун Мехтиев: «В стране (Визгун говорит об Армении – Л. М.-Ш.), где нормой считается подчинение науки политическим целям (а то и вовсе мифам), становятся возможными заявления из уст главы государства, наподобие тех, которые прозвучали на днях в Горисе». Забавно, что об этом говорит человек, над шефом которого, принародно потребовавшего убрать из азербайджанской энциклопедии все армянские имена и возвеличить своего отца, смеялся весь цивилизованный мир. Видимо, подобный выпад в Азербайджане называется тактикой. У Оруэлла, кстати, подобные приемы свиней также описаны: «Все это, - сказал Визгун, - называется тактикой». Он повторил несколько раз: «Тактика, товарищи, тактика!» Вообще, Визгуну Мехтиеву необходимо открутить головы написавшим текст его статьи хрюшкам и чушкам. Да и сам Визгун мог бы заметить противоречия в «своей статье». «О каком «геноциде» (кавычки от Визгуна – Л. М.-Ш.) могут говорить армяне, если в то время даже не было этого слова?», - пишет академик, видимо, считая, что раз не было термина «геноцид», значит, не было и самого преступления. А спустя несколько абзацев он же возмущается, что существуют люди, утверждающие, что азербайджанский этнос появился менее века назад. «Если нация может создаваться простым росчерком пера партийного вождя, решившего у себя в кабинете переименовать название многовекового народа, то означает ли, что у первых представителей «свежесозданного» народа не было ни отцов, ни дедов, ни прадедов, и все они были клонированы в пробирке?», - восклицает Визгун. Конечно, не означает, точно так же, как отсутствие термина «геноцид» вовсе не означает того, что не было и самого чудовищного преступления. Вместе с тем, необходимо отметить, что век назад действительно не было азербайджанской нации. И дело уже не в терминологии. На территории Закавказья проживали отдельные разрозненные тюркоязычные племена, никак не объединенные в единую нацию, ибо у них не было ни общей культуры, ни общей истории, ни, самое главное, ощущения причастности к единому этносу. В третьем томе трехтомного издания Института истории Академии наук АзССР «История Азербайджана» (стр. 104)есть примечательные упоминание о «разбойниках из шахсеванов», которые ныне считаются «азербайджанцами». Замечу, что третий том «Истории Азербайджана» был опубликован в 1963 году, то есть менее полувека назад. Добавлю также, что вся топонимика современного Азербайджана пестрит деревнями, поселками и городами, названия которых отражают племенной состав их населения. «Росчерком пера партийного вождя» было дано общее наименование тюркским племенам Закавказья, а не какой-либо нации. Если бы нация существовала на самом деле, как это ныне тщится утверждать Визгун Мехтиев, сам, кстати, этнический курд, не пришлось бы выдумывать для нее названия. Добавлю также, что продолжающееся уже несколько месяцев противостояние между покинувшими Агдам афшарами и жителями Тертера, представителями черных баранов (гарагоюнлу) и баяндуров – племя, отколовшееся от союза белых баранов – носит именно характер межплеменных противоречий. Сообщу также, что все без исключения народы Закавказья называют «азербайджанцев» по названию соседнего с ними племени: терекемены, каджары, татреби, турки, айрумы и т. д. Удивительна ущербность азербайджанской мифологии, передовым представителем которой уже много лет является Визгун Мехтиев. Они называют себя азербайджанскими тюрками, и в то же время потомками и, естественно, наследниками кавказских албанцев. Наследниками всего: культуры, истории, территории. При этом им предпочтительнее считать армян Утика, Арцаха, Пайтакарана, Сюника «арменизированными албанцами», а самих себя – тюркизированными албанцами. Допустим на мгновение, что эта высосанная из пальца теория соответствует действительности: часть албанцев была ассимилирована закавказскими турками (это, кстати, истина), а часть – армянами (в определенной степени этот процесс на левобережье Куры действительно имел место). В таком случае возникает вопрос: исходя из какой логики закавказские турки претендуют на наследство всех албанцев: как отуреченных, так и «арменизированных»? Идеология – отражение менталитета, и в претензии на чужую историю отражается мировоззрение кочевых турок, привыкших грабить и воровать. Оруэлловский Визгун вместе с двумя другими свиньями придумал систему воззрений, которую назвали анимализмом. Анимализм Визгуна Мехтиева разработали прибывшие из забайкальских степей кочевые тюрки, к потомкам которых курд Мехтиев никак не может отнести себя. Но в Скотном дворе, как и в Скотном Азербайджане, о Визгуне говорили, что «он способен превратить белое в черное и наоборот». Так, в стремлении умалить связь между армянами и урартами (араратцами) Визгун Мехтиев, ничтоже сумнящеся, заявляет: «Урарты и хаи были разными народами и говорили на языках, относившиxся к разным языковым семьям». Видимо, нужно понимать, что албанцы, потомками которых являются по сей день живущие в Азербайджанской республике лезгины, удины, хиналугцы и другие народы, на наследство которых претендуют пришлые турки, говорили на чистейшем азербайджанском языке. Или в Азербайджане происходит то же, что и в Скотском дворе, где «Визгун говорил так убедительно и трое собак, сопровождавших его, рычали так угрожающе, что его объяснения были приняты без дальнейших вопросов». В правящих кругах Азербайджана панически боятся возрождающихся дружественных отношений между армянами и коренными народами этой республики. В Баку понимают, что эта дружба неминуемо обернется свободой для все еще пребывающих под тюркским игом аборигенных народов. Именно поэтому Визгун Мехтиев изо всех сил стремится возбудить ненависть между истинными потомками албанцев и армянами и называет отца армянской истории Мовсеса Хоренаци албанофобом, обобщая его выражение «погрязшие в постоянной лживости алванские мужья» ко всем албанцам. А еще спустя пару строк Визгун, для пущей убедительности, сообщает, что Мовсес Хоренаци называл албанцев варварами. На все эти «измышлизмы» Визгуна Мехтиева можно было бы не обращать внимания, хотя бы за давностью описываемых времен, но… истина дороже. Хоренаци писал об убийстве святого юноши Григориса: «Но когда пришла весть о кончине Трдата, варвары, по проискам самого Санатрука и некоторых других погрязших в постоянной лживости алванских мужей, убили блаженного, растоптав его копытами лошадей на поле Ватнеан…» Итак, варвары, это те, кто убил святого по проискам некоторых (выделено нами – Л. М.-Ш.) других погрязших в постоянной лживости алванских мужей. А об отношении современной албанской интеллигенции к армянскому народу лучше всего сказано в стихах нашего современника, крупного лезгинского поэта Арбена Кардаша: Не ристалищ конский топот, Шум и грязь, Я великого Маштоца Слышал вязь Кстати говоря, могила святого Григориса находится в Дербенте, и к ней, как к святыне, по сей день идут молиться не только христиане, но и исповедующие ислам лезгины. О писанине хрюшек и чушек Визгуна Мехтиева, как и о его пустой затее опровергнуть речь Президента Армении Сержа Саргсяна, можно писать много и долго. У Визгуна Мехтиева каждый абзац – наглядная иллюстрация к речам Визгуна оруэлловского, всеми силами старающегося оправдать политика своего хозяина – главной свиньи Скотского двора. Но ни Визгун Мехтиев, ни двор, в котором он выступает главным идеологом, того не заслуживают. Ибо бакинский Визгун просто является неудачной карикатурой на Визгуна оруэлловского. И так же, как и его предшественник, видимо, возомнил себя человеком. Не понимая, что он – далеко не первый литературный персонаж на этом пути. Как там у Оруэлла? «Ворвавшись во двор, они увидели то, что предстало глазам Кловер. Это была свинья, шествовавшая на задних ногах. Да, это был Визгун. Несколько скованно, так как он не привык нести свой живот в таком положении, но довольно ловко балансируя, он пересек двор».

-