-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Подвергшийся побоям в России гражданин Армении обратился за помощью к президенту РА Гражданин Армении Сукиасян Ростом Александрович в своем заявлении президенту Армении Сержу Саргсяну обратился за помощью, сообщив, что 22.07.2010 г. его избил в России заместитель начальника отдела Управления ФМС России по Краснодарскому краю в г. Новороссийске. «В служебном кабинете, в рабочее время, заместитель начальника отдела миграционной службы в г. Новороссийске майор внутренней службы Кановка Роман Владимирович, в присутствии своего начальника и подчиненного сотрудника нанес мне удар в голову и несколькими ударами в туловище повалил меня с ног. При этом выражался нецензурной бранью и высказывал призрение к армянскому народу, тем самым унизил мою честь и достоинство. Наблюдая за происходящим, начальник отдела УФМС России по Краснодарскому краю в г. Новороссийске подполковник внутренней службы Горлов Ю. Н. сказал, чтобы я заткнулся и не создавал себе лишних проблем, иначе он отправит меня к себе на Родину - в Армению. После этих слов майор внутренней службы Кановка Р. В. с одобрения своего начальника, в грубой форме вытолкал меня из служебного кабинета», - сообщает Р. Сукиасян. Он отмечает, что из присутствовавших сотрудников и не попытались остановить взорвавшегося Кановка Р. В. «Мои заявления и жалобы в государственные органы России не дают результатов», - пишет он в надежде, что его попранные права будут восстановлены. tert.am

-

Генерала Рахимова убили в третий раз Первый раз «железный генерал», как звал его Сталин, погиб при Гданьске (Польша) 26 марта 1945 года, когда выпущенный из фашистского корабля артиллерийский снаряд попал в наблюдательный пункт дивизии. Находившийся там генерал-майор Сабир Рахимов погиб от попавшего в голову осколка. Во второй раз генерал Сабир Рахимов был убит в Баку, в котором несколько лет назад разрушили бюсты всех Героев Советского Союза – выпускников Бакинской объединенной военной школы (впоследствии - Бакинское высшее военное общевойсковое командное училище). В третий раз генерал Рахимов был убит в Ташкенте, столице республики, в которой он имел счастье (несчастье?) родиться. 7 января 2011 года в Ташкенте шесть бульдозеров за несколько часов уничтожили памятник единственному генералу Отечественной войны из Узбекистана. Итак, вначале горячий осколок снаряда, затем – кувалды в руках азербайджанских курсантов, наконец – бульдозеры. Судьба, как видим, оказалась жестока и немилосердна к посмертной славе генерала, защищавшего мир от коричневой чумы? Или возродившаяся после первой гибели Сабира Рахимова коричневая чума сегодня мстит ему? За достойно прожитую жизнь, за отвагу и геройство, за беззаветную преданность идеалам мира. В самом деле, бюст генерала-героя Сабира Рахимова был снесен в Азербайджане исключительно в силу неафишируемой ненависти Азербайджана к советскому прошлому. Тому самому прошлому, что подарило закавказским туркам не только государственность – Азербайджанскую республику – но и этноним. Ибо до установления советской власти на территории нынешней Азербайджанской республики, кроме коренных народов, естественно, проживали разношерстные тюркские племена, в основном придерживающиеся кочевого образа жизни. Но благодарность, видимо, является этической категорией, не доступной для закавказского турка. В Азербайджане, кроме бюстов Героев Советского Союза – выпускников Бакинского высшего военного общевойскового командного училища – были разрушены памятники маршалу Советского Союза И. Баграмяну, летчику – дважды Герою СССР Нельсону Степаняну и другим. Были снесены памятник Неизвестному солдату, надгробия советских солдат, умерших в госпиталях Азербайджана, двухвековое кладбище казаков на острове Сары, монумент 26 Бакинским комиссарам… Словом, несмотря на клятвенные заверения в «вечной дружбе» с Россией и русским народом, в этой республике планомерно уничтожается память о советских годах и о вкладе представителей иных национальностей в становлении Азербайджанской республики. Впрочем, подобная политика Баку полностью соответствует «Конституционному акту «О государственной независимости Азербайджанской республики», выдержки из которого, думаю, будут интересны читателю. «Но 27-28 апреля 1920 года РСФСР, грубо поправ международные правовые нормы, без объявления войны ввела в Азербайджан части своих вооруженных сил, оккупировала территорию суверенной Азербайджанской республики, насильственно свергла законно избранные органы власти и положила конец независимости, достигнутой ценой огромных жертв азербайджанского народа. Вслед за этим Азербайджан, так же как и в 1806-1828 годах, вновь аннексирован Россией. Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года был призван закрепить эту аннексию. В дальнейшем, на протяжении 70-ти лет против Азербайджанской республики проводилась политика колониализма, беспощадно эксплуатировались природные ресурсы Азербайджана и растаскивались его национальные богатства, азербайджанский народ подвергался преследованиям и репрессиям, попиралось его национальное достоинство». Таким образом, правомерно утверждать, что Азербайджан просто методично «стирает следы» своего пребывания в составе Советского Союза, а генерал Сабир Рахимов оказался невольной жертвой этой политики. Лес рубят, щепки летят. «Убийство» Сабира Рахимова в Узбекистане имеет несколько другой оттенок – национальный. Дело в том, что прославленный генерал был этническим казахом, что долгие годы замалчивалось в Узбекистане. В годы «советского интернационализма» упоминать о национальности героя было как-то не принято: узбекистанец, значит – узбек. А поскольку, как уже было сказано, Сабир Рахимов был единственным генералом из Узбекистана, то и почести, кстати, залуженные, ему воздавались соответствующие. Проспект, совхоз, ташкентская средняя школа №18, городской и сельский районы, станция метро… Узбекистан везде рекламировал своего (без кавычек) генерала. Однако в годы последовавшей после распада СССР независимости, отношения между Казахстаном и Узбекистаном никак не складываются. Тому есть немало объективных и субъективных причин, выходящих за пределы данной статьи. Достаточно самой констатации факта, вследствие которого два народа стали тянуть на себя историю и исторических деятелей, в том числе и недавнего прошлого. Как на беду, другого генерала – этнического казаха – времен Отечественной войны нет. С. Рахимов – один герой на две республики, если, конечно, не считать генерала К. Семенченко, выходца из Казахстана. И, получив независимость, Казахстан стал все настойчивее напоминать о том, что С. Рахимов являлся казахом. Масла в огонь добавила и супруга С. Рахимова, тоже этническая казашка, дочь культового в Средней Азии героя Гражданской войны Алиби Джангильдина – Куралай Натуллаева, красочно описавшая сцену знакомства с будущим мужем. Она с отцом сидела в чайхане в Ташкенте, когда увидели высокого молодого парня. Джангильдин спросил про него, и когда узнал, что он казах, приказал подозвать его. «Видишь ее? – спросил он у Сабира Рахимова, - это самая красивая казашка. Ты, как мой соплеменник, будешь ее опекать». Согласно рассказу, Сабир согласился, но поставил условие: «Только пусть она у меня дома живет. А то в общежитии узбеки ее сразу украдут. Такая коса до пят!» Трудно сказать, возможно, данный рассказ послужил последней каплей в «чаше терпения» Ислама Каримова, но нельзя не заметить одной, простите, грязной тенденции: некоторые бывшие республики СССР ныне проводят политику отрицания и очернения массового геройства советских людей в годы Великой Отечественной войны. И относиться к этому как внутреннему делу этих республик и их фарисействующих руководителей считаю недопустимым. Прибалтийские страны, Азербайджан, Грузия, Узбекистан… Когда рушили бюсты и памятники героев в Азербайджане, Кремль не заметил. Когда переносили памятник Бронзовому солдату в Эстонии, был большой шум и возмущение. Столь же громко протестовала Москва против уничтожения Мемориала Славы в грузинском городе Кутаиси. Ныне, когда в Ташкенте разрушен памятник герою С. Рахимову, Москва опять молчит. Как и год назад, когда в Ташкенте были демонтированы установленные в Парке боевой славы монументы в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Откуда такая избирательность к деятельности варваров? Неужели вновь политические интересы доминируют над моралью. Или в Москве не знают, что мечущийся между ГУАМом и ОДКБ обаятельный Ислам Абдуганиевич давно уже мешает созданию КСОР ОДКБ, задуманного в первую очередь в качестве интеграционного проекта на пространстве СНГ? Наконец, не потому ли удается поднимать голову фашиствующей мрази в России, что сама Москва придерживается политики двойного стандарта по отношению к политическим манкуртам?

-

Патриарх армянской медицины Вклад Леона Андреевича Оганесяна в армянскую, да и в мировую науку невозможно переоценить. Объем проведенных им исследований поражает. Практически нет такой области медицины в Армении, к которой не был бы причастен этот великий ученый. Л. А. Оганесян родился в 1885 г. в Тифлисе в семье юриста. После окончания медицинского факультета в Харькове он возвратился в Тифлис и работал в Михайловской больнице. Позже ему довелось врачевать в барачной больнице на алавердских рудниках, где одновременно с врачебной практикой он занимался археологическими раскопками (очевидно, этот интерес к археологии передался его старшему сыну – известному ученому, доктору архитектуры, раскопавшему город-крепость Эребуни). По заданию Российского Красного Креста Оганесян выезжал и в Казахстан на борьбу с голодом и эпидемиями. Уже к началу 1914 г. им было выполнено 12 научных работ, в том числе написана докторская диссертация. Однако началась Первая мировая война, и Л. А. призвали на военную службу на русско-турецкий фронт. За участие в Сарыкамышских боях он был награжден орденом Св. Анны IV степени и орденом Святослава. Затем - перевод на Западный фронт. Здесь им впервые была описана траншейная лихорадка, проведены исследования последствий применения газового оружия на австро-германском фронте и методы борьбы с ними. Несколько забегая вперед, скажем, что Л. А. принадлежит приоритет и в описании другого известного заболевания – периодической болезни. За 9 лет до того, как она была описана в Европе, Л. А. с сотрудниками самым подробным образом изучил ее и вывел в самостоятельную нозологическую единицу. В 1919 г. Л. А. переезжает в Ереван. В Армении в это время свирепствует малярия. Смертность только от этого заболевания превышала рождаемость. Практически стоял вопрос быть или не быть армянскому народу. Л. А. Оганесян поднял на I Всеармянском съезде врачей вопрос об организации борьбы с малярией, возглавил созданную комиссию. Была организована малярийная амбулатория, начаты работы по осушению болот, обучению методам профилактики и др. Велась и большая научная работа. Был открыт Институт тропической медицины (второй в СССР) - ныне Институт вирусологии, издавался журнал «Малярия», одним из редакторов которого был Л. А. Результатом этих усилий явилось полное искоренение малярии в Армении. Вопросами истории медицины Л. А. начал заниматься еще с 1913 г. по предложению кузена его отца - крупного историка Лео. После переезда в Армению Л. А. получил возможность изучать предмет в богатой древними и средневековыми рукописями Эчмиадзинской библиотеке, для чего выучил древнеармянский язык – грабар. Уже в 1928 г. он издал монографию «История медицины в Армении с древнейших времен до наших дней», которая в дальнейшем была опубликована на грузинском и немецком языках. Итогом многолетних исследований стало издание монументального 5-томного труда «История медицины в Армении», где обобщены медицинское наследие армянского народа, его вклад в мировую медицину. Впоследствии в системе АН Армении Л. А. организовал сектор по изучению истории медицины, где под его руководством были подготовлены историки медицины, которые совместно с ним написали более 100 научных трудов, 10 монографий. В 1956 г. Л. А. был приглашен в Испанию на Международный конгресс историков медицины. Свой доклад он представил на французском языке, которым владел в совершенстве. В докладе было доказано существование в древней Армении большого числа медицинских учреждений, где проводилось изучение анатомии и физиологии. Приводились сведения о различных лекарственных средствах, применяемых в Армении в античную эпоху, перешедших затем из армянской медицины в арабскую, а позднее - в европейскую, а не наоборот, как считалось раньше. В 1958 г. в Монпелье на 16 Международном конгрессе его доклад вновь вызвал повышенный интерес. Работы в области истории медицины принесли ему мировое признание. Он был избран академиком Международной Академии историков медицины. Этого звания в СССР удостоился только Л. А. Оганесян. Не раз из древних манускриптов, да и от своих больных он узнавал о чудодейственных минеральных источниках Армении. В 1925 г. он обратился в Наркомздрав Армении с предложением провести исследования минеральных вод. Вскоре началось изучение источников Арзни, а позднее Джермука, Дилижана и других. Результаты превзошли все ожидания, и уже в 1925 г. было начато сооружение санаторного здания. Так определилось будущее курорта Арзни, ставшего кардиологической здравницей всесоюзного значения, где в 1927-60 гг. Л. А. являлся бессменным консультантом. В 1923 г. Л. А. организовал кафедру пропедевтики внутренних болезней при медицинском факультете Ереванского госуниверситета, позднее Ереванский медицинский университет им. М. Гераци, которую бессменно возглавлял 48 лет. В те годы не было учебных пособий и Л. А. совместно с сотрудниками кафедры издает несколько учебников на русском и армянском языках, которые десятки лет имели исключительный успех у студентов и врачей. Л. А. внес неоценимый вклад и в терминологию, совместно с академиком М. Абегяном и врачом Тер-Погосяном издав подробный «Латино-русско-армянский медицинский терминологический словарь». В 1943 г. в Армении была основана Академия наук, а в 1944 г. - Академия медицинских наук СССР. В обеих академиях Л. А. Оганесян, уже ученый с мировым именем, избирался академиком первого состава. В стенах республиканской академии помимо уже упомянутого сектора по истории медицины Л. А. организует и руководит сектором кардиологии. В 1955-61 гг. им и его сотрудниками было выполнено 300 научных работ, а с 1961 г. работы продолжились в основанном и руководимом им же Институте кардиологии и сердечной хирургии, который с 1972 г. носит имя своего основателя. В последние годы Л. А. Оганесян уделял большое внимание вопросам медицинской психологии, став, по сути, основоположником этого направления. В его монографиях и научных статьях представлены убедительные положения о взаимосвязи психической и соматической сфер в клинике внутренних болезней. Помимо медицинских работ перу Л. А. принадлежат несколько пьес, рассказов, перевод изданных за рубежом на французском языке произведений армянских авторов. О громадном международном авторитете Л. А. Оганесяна говорит факт обращения к нему Комитета по Нобелевским премиям с предложением представить кандидатуру на это высокое звание от СССР. Л. А. Оганесян был настоящим патриотом и никогда не скрывал своих позиций по Геноциду и территориальным потерям. В 1949 г. он был избран делегатом Всесоюзной конференции сторонников мира в Москве. Приведем небольшой фрагмент из его выступления: «Армянский народ слишком хорошо знает, какими ужасами угрожает война человечеству. В 1914-18 гг. армянский народ понес неслыханно большие потери. Турецкие палачи уничтожили более одного миллиона населения только за то, что они армяне. Когда же стал вопрос о судьбе армянского народа на Лозаннской конференции, английский представитель начал с турецкой делегацией постыдный торг, в котором армянский вопрос фигурировал лишь в качестве средства давления на турок, чтобы заставить их уступить нефтяные источники Мосула. Как только англичане получили Мосул, они предоставили судьбу Армении воле турецких палачей, в результате этого большая часть нашей исторической Родины осталась в руках турок». Это было сказано с высокой трибуны в присутствии лидеров страны, которые совсем недавно заявили, что у них нет территориальных претензий к Турции! В период репрессий, когда многие деятели науки и культуры попадали в опалу, Л. А. Оганесян не прерывал с ними дружбы. В частности, он часто бывал у находившегося под домашним арестом «врага народа» Егише Чаренца. На лекциях часто рассказывал студентам о Мирза-Авакяне - авторе первой операции на сердце в Армении, во время которой, кстати, Л. А. участвовал в качестве анестезиолога. (Кстати, А. Мирза-Авакян и Г. Сагян – врачи, отказавшиеся поставить подпись под «самоубийством» Г. Ханджяна, были расстреляны.) Он опекал сотрудников и родственников «врагов народа», не допускал их увольнений, заступался за них перед наркомами здравоохранения… Конечно, партийное руководство не могло простить такого вольнодумства, но арестовать ученого подобного калибра было сложно. Обычно таких ученых обвиняли в лженауке, что приравнивалось к вредительству. Так, к примеру, расправились с Вавиловым. И вот удобный момент настал. В конце 40-х годов вышло постановление «О положении в биологической науке» и началась травля ученых биологов, медиков, возглавляемая печально известным Лысенко. Среди тех, кому в Армении были предъявлены обвинения в неправильной интерпретации теории наследственности, были профессора Г. Арешев, А. Алексанян и Л. А. Оганесян. Выступавшие первыми проф. Г. Арешев и А. Алексанян, понимая бессмысленность спора, раскаялись в своих «грехах». Затем на трибуну поднялся Л. А., извлек из портфеля свой учебник и какую-то другую книгу. Он не согласился с критикой своего учебника, а затем обратился к аудитории, сказав: «А сейчас я приведу выдержки о наследственности из другой книги». И начал последовательно читать по цитате из своей и из второй книги. Мысли были практически те же, только иначе изложенные. В президиуме начали переглядываться, заволновались. Кто-то спросил: «А кого вы цитируете?» А он, как бы не слыша, продолжал читать. Обстановка накалилась. Председатель собрания встал и резко спросил: «Какого автора вы цитируете?» «Лысенко», - коротко ответил Л. А. Аудитория, которая явно была на стороне обвиняемых, реагировала восторженно, раздались аплодисменты. В президиуме все смешались. Судьи попали в глупое положение. Собрание закончилось ничем... Когда поздно вечером Л. А. возвращался домой, в темноте к нему подходили, жали руку, говорили шепотом «молодец» и быстро исчезли. По тем временам даже это было опасно. Книга Лысенко вышла через 5 лет после учебника Л. А. и содержала некоторые классические положения, которые даже такой шарлатан от науки не смог изменить, чем и воспользовался Л. А. Поражала трудоспособность Л. Оганесяна. Даже в преклонном возрасте его рабочий день длился около 14 часов. В 84 года он выучил еще два иностранных языка. Таков беглый перечень некоторых фактов яркой жизни неутомимого исследователя, выдающегося патриота и гражданина Леона Андреевича Оганесяна, оставившего армянским медикам множество трудов и пример подвижнического служения науке. Тигран Мирзоян

-

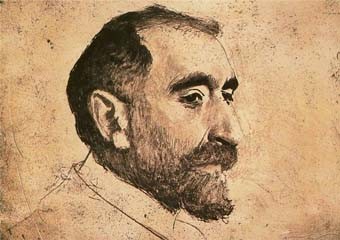

Армянский след в польской культуре: Теодор Аксентович К 150-летию со дня рождения художника Наряду с Россией и Украиной Польша была одной из тех стран, где армяне обрели приют и образовали свою диаспору еще в средневековую эпоху, покинув Армению после утраты ею политической и государственной независимости. В Польшу армяне переселялись в течение нескольких столетий «потоками» и «волнами», закрепляясь в благодатных краях и образуя компактные армянские поселения. Большие и сильные армянские колонии образовались, в частности, в городах юго-восточной Польши - Каменец-Подольском и Львове. В это же приблизительно время армяне обосновываются в других польских городах – в Луцке и Владимире, в Познани, Кракове, Люблине. Здесь для трудолюбивых и талантливых переселенцев были созданы благоприятные условия: армяне получили право самоуправления и ряд других привилегий. Армяне принесли с собой в Польшу свою культуру, традиции и обычаи. Они привезли тысячи уникальных и бесценных рукописных книг, содержащих художественные иллюстрации и цветные миниатюры, выполненные замечательными армянскими художниками средневековья. Уже в XVI столетии во многих городах Польши функционировали армянские школы, в которых наряду с армянским, латинским и польским языками велось обучение естественным наукам, географии, арифметике, риторике и другим предметам. Непереоценимую роль в жизни армянских общин Польши, а также в сохранении и развитии армянской культуры играли церкви. Только во Львове в XIII – XV веках были построены большой армянский собор, сохранившийся до наших дней, и три армянские церкви. Все они были построены в канонах армянского национального зодчества армянскими зодчими и мастерами-каменщиками. Армяне внесли заметный вклад в развитие польской науки и культуры. Армянская диаспора Польши дала миру большое число замечательных врачей, физиков, химиков, математиков, философов, музыкантов, скульпторов, литераторов, живописцев. Одним из таких выдающихся деятелей польской культуры был художник Теодор Аксентович, 150-летнему юбилею которого были посвящены торжественные мероприятия, состоявшиеся недавно в Кракове, родном городе живописца. Юбилейные мероприятия инициировало и организовало Посольство Армении в Польше при участии Малопольского воеводства, мэрии Кракова и армянской общины страны. В день рождения художника на Раковецком кладбище Кракова были возложены венки к его могиле, а вечером того же дня в костеле Святого Миколы была отслужена литургия в память о гениальном художнике. Теодор Аксентович родился 13 мая 1859 года в венгерском городе Браши, в армянской семье из рода Тер-Аксент. С раннего возраста в нем пробуждается влечение к живописи и несомненное дарование художника. Убедившись, что Теодор сделал окончательный выбор своего жизненного пути, семья посылает его в Мюнхен, где в 1879-1882 гг. юноша получает художественное образование, успешно закончив Академию изящных искусств. Из Мюнхена молодой художник переезжает в Париж, где еще три года учится в художественных школах, совершенствуя мастерство у известных мастеров живописи. В Париже Теодор Аксентович активно сотрудничает с разными журналами и выполняет на заказ копии лучших работ Тициана и Ботичелли. Он считался одним из лучших копиистов своего времени. К счастью, художник не стал ограничивать себя этим довольно доходным ремеслом, поскольку был уверен, что способен к самостоятельному творчеству, которое стало для него главным способом самовыражения. Он время от времени посещает Лондон и Рим. Именно в этих центрах мировой культуры он пишет свои первые женские портреты, принесшие бессмертие их автору. Со своей будущей женой, красавицей Изой Генриеттой Гилгудой, происходившей из известной театральной династии, художник познакомился в английском городе Челси. Там же родился его сын Филипп. С 1894 года Теодор Аксентович сблизился с выдающимися польскими художниками Войцехом Коссаком и Яном Стайки, и три больших мастера вместе работают над одной из крупнейших панорамных картин в истории польского искусства – фундаментальной «Ранчлавской панорамой». А еще через год Т. Аксентович переезжает в Краков и обосновывается в этом уютном польском городе, с которым он связывает всю свою дальнейшую жизнь. В Кракове он начинает свою профессиональную деятельность с преподавания в местной Академии художеств, где ему сразу же предоставляют ставку профессора живописи. Он разворачивает активную общественную и организационную деятельность, принимая деятельное участие во всех культурных мероприятиях и широко пропагандируя достижения польского прикладного искусства. Теодор Аксентович проявил себя также выдающимся организатором общественной и культурной жизни своего города. Так, в 1897 году он основал женскую консерваторию, стал одним из инициаторов и учредителей художественного общества «Штука», вокруг которого сплотились многие передовые польские живописцы. В 1910 году Теодор Аксентович вполне заслуженно возглавил Академию художеств Кракова. Бессменным ректором академии он оставался до самой кончины 26 августа 1938 года. Живописные работы Теодора Аксентовича снискали ему всемирную славу еще при жизни. По единодушному убеждению специалистов и критиков, он особенно ярко проявил себя как портретист и автор полотен, изображающих бытовые жанровые сцены из жизни гуцулов. В творчестве польского живописца также много картин на армянскую тематику, отличающихся «армянским взглядом» на жизнь. Теодор Аксентович организовал свои персональные выставки во многих городах Польши и других стран мира. Наиболее крупными были экспозиции его картин в Берлине, Сент-Луисе, Мюнхене, Лондоне, Вене, Риме, Венеции, Париже, Чикаго, Праге. Сегодня многочисленные картины Аксентовича экспонируются в самых крупных картинных галереях, музеях и частных коллекциях мира. Благодарный польский народ и сегодня чтит своего великого национального художника. Не случайно одна из центральных улиц Кракова названа именем Теодора Аксентовича. В Армении, к сожалению, великого художника знают недостаточно хорошо. Видимо, это во многом объясняется тем, что нашему замечательному соотечественнику так и не довелось осуществить мечту всей своей жизни и побывать на своей исторической родине, на земле своих предков. Гурген Карапетян

-

Послы месяцами не пишут Сильно сомневаюсь в том, что армянское руководство имеет адекватное представление о нынешних региональных развитиях. Даже неудобно представлять, кто в администрации президента и МИД ответственен за принятие важнейших решений. Посольства Армении месяцами не пишут функциональных справок, не информируют МИД, из посольств случаются лишь утечки. В частности, посол Армении в США Татул Манасерян, в работе которого, кроме периодических утечек, в том числе, со стола военного атташе, сложно выделить что-то.

-

Баги джан, с днем рождения тебя! Желаю личного и семейного счастья, крепкого здоровья, неувядающей красоты и конечно, новых успехов на ниве творчества!

-

Что предопределило ориентацию С самого начала обретения независимости Армения оказалась в обширной зоне, где США и их партнеры осуществляли программную политику идеологической экспансии. В этот период власть в Армении оказалась в руках управляемой, маргинальной, неопытной и беспринципной группы людей, пытавшихся найти пути упрочения своего политического положения. Данное положение в Армении вполне устраивало США и Западное сообщество в целом, но сразу же американцы и их партнеры - британцы, немцы и даже французы предпочли выстраивать свое отношение к Армении исключительно исходя из двух факторов – максимального вытеснения России из региона и всяческого потворства интересам и устремлениям Турции. В данном режиме прошли все 90-е годы и начало 2000-х годов. Армении при помощи ее властей навязывались следующие требования политико-идеологического свойства: отказ от деятельности по международному признанию геноцида 1915 года; полный отказа от Нагорного Карабаха; установление отношений с Турцией при полном принятии ее условий и практического подчинения ей; ограничение и свертывание отношений с Ираном; отказ от развития военных и экономических отношений с Россией, вывод российской военной базы; ликвидация партии «Дашнакцутюн» (которая тогда все еще считалась патриотической); нивелирование прежней структурной системы жизнедеятельности Армении, которая была связана с Россией и прежними представлениями об экономической целесообразности. Западное сообщество оказало Армении значительную финансовую помощь, которая во многом использовалась в интересах правящего режима, а также потворствовала распространению коррупции, образованию новых экономических группировок криминального характера. Вместе с тем, США и НАТО не сделали ничего ощутимого в сфере обеспечения обороноспособности и безопасности Армении. Американцы и европейцы позитивно рассматривали трудности Армении во время карабахской войны и не были заинтересованы в укреплении ее обороноспособности, потворствуя все тем же намерениям внутреннего и внешнего характера, которые обусловили ситуацию, когда в части безопасности Армения оставалась «подвешенной» в вакууме. Это привело к тому, что Армения, окруженная противниками, была вынуждена стать партнером России без «права на альтернативные отношения в части безопасности». На протяжении всех 90-х годов США только однажды, а именно в 1992 году выразили недовольство и предупредили Турцию по поводу ее намерений совершить агрессию против Армении, что сделала и Россия именно в этом момент. 2000-е годы характеризовались многими событиями и процессами, приведшими к ограничению развития оборонных отношений США и НАТО с государствами Восточной Европы. Произошли войны в Югославии, в Ираке, в Афганистане, что имело немаловажное значение в смысле принципиальной коррекции в глобальной международной ситуации, на что недостаточно обращается внимания при рассуждениях о политике Западного сообщества в Южном Кавказе. Данные события привели к существенным изменениям во внутренней и внешней политике США и, видимо, будут влиять на американскую политику в среднесрочной перспективе. Если к этому добавить мировой экономический кризис и новые задачи США по сдерживанию Китая, можно представить, насколько могут измениться предпочтения Вашингтона во внешней политике. Следует отметить, что ситуация в Восточной Европе, прежде всего, в Украине и в Грузии, также играла на провал планов интеграции государств региона в НАТО. Украина и Грузия как наиболее вероятные претенденты на вступление в НАТО, совершенно очевидно продемонстрировали свою государственную и политическую несостоятельность и неспособность проводить системную политику. Вместо системной политики проводились декоративные акции, приведшие к серьезным провалам не только устремлений этих стран, но и региональной политики США. Все эти и многие другие факторы, которые обусловили отрицательную позицию европейских государств в расширении состава НАТО и Евросоюза, привели к неприемлемости для европейцев приоритетов США в русле их восточноевропейской политики. В Армении, вопреки комментариям многих авторов, всегда имелся интерес к возможности сотрудничества с НАТО и США в сфере обороны и безопасности, и руководство Армении, связанное обязательствами с Россией, все же пыталось обозначить присутствие страны в сфере интересов Запада. В 90-х годах было вполне понятным, что пока отношения США и Турции складываются без особых проблем, надеяться на какие-либо подвижки в направлении интеграции Армении с НАТО без ущерба для ее интересов невозможно. Первые признаки ухудшения в турецко-американских отношениях возникли уже в середине 90-х годов, что шло по нарастающей, они стали заметнее в период глубокого экономического кризиса в Турции в 1998-2000 годах, что переросло в явный кризис в отношениях США и Турции во время войны в Ираке в 2003 году. Ухудшение турецко-американских отношений обусловлено вовсе не капризами или субъективными предпочтениями лидеров правящего режима в Турции, а весьма серьезными причинами в сфере безопасности, политического и экономического влияния Турции в регионах, то есть проблемами, которым США не собирались содействовать и, напротив – всячески препятствовали своему традиционному союзнику решать их. Новые геополитические и геоэкономические амбиции Турции, попытки воссоздать некое неоосманское пространство никак не могут удовлетворять США, и ни они, ни их партнеры в Европе не могут одобрить и согласиться с этой перспективой. Армянской фактор оказался буквально в центре внимания серьезного американо-турецкого, а, вернее, американо-европейско-турецкого конфликта, что привело к объективному образованию более благоприятных условий для Армении. Политическое руководство Армении, конечно, не сумело воспользоваться этими новыми внешнеполитическими обстоятельствами, как не сумела бы воспользоваться любая армянская политическая группировка. Тем не менее, несмотря на активную деятельность множества недоброжелателей, представителей политического класса и экспертного сообщества США и Европы, чья позиция проплачена Турцией и Азербайджаном, администрация США весьма умело проводит Армению через рифы опасной политической ситуации, пытаясь придать Армении новый вес и значимость в совокупных политических действиях США в отношении Турции. Между тем, возникли новые обстоятельства, связанные с некоторыми договоренностями между США и Россией, которые русские активно пропагандируют, пытаясь выдать тактические приемы во внешней политике США за некие стратегические намерения. США и Россия пришли к некоторому пределу своего сотрудничества в тактическом смысле. Более принципиальные отношения между США и Россией могут сложиться только в случае полной поддержки Россией политики США в отношении исламского мира и, в особенности, Китая. Если Россия не пойдет на такую стратегическую сделку, ее отношения с США вернутся к ситуации времен Дж. Буша-младшего. Нельзя исключать и такую перспективу, хотя в ближайшие десять лет ожидать этого вряд ли стоит. Китай все еще находится на пути модернизации и будет представлять реальную угрозу лишь через 10–15 лет. Русские почти торжествующе утверждают, что, якобы, США «уступили» им Южный Кавказ и другие регионы, во что они сами не верят. Россия перестала находиться в глубокой обороне и пытается вырваться вперед, обретая новые позиции, но выясняет, что в регионах ее традиционного влияния ее никто не ожидает, ни в Южном Кавказе, ни в Центральной Азии, а Украина и Белоруссия так и не высказались вполне определенно в отношении перспектив отношений с Россией. Эта более чем определенная ситуация, которая почему-то представляется многими экспертами как неопределенная, говорит о том, что данные окружающие Россию государства вполне сориентированы на широкое международное сотрудничество, прекрасно понимая реалии и перспективы, и так называемая «зона национальных интересов» России стала весьма сомнительной. Великое государство, которое ведет себя в отношении декларированных партнеров как с разменными монетами, в своих диалогах с мировыми центрами силы не может надеяться на сотрудничество вполне доверенного и долгосрочного характера. Визит президента России Д. Медведева в Ереван в 2010 году, который прошел с большой помпой, в действительности стал пиком российско-армянского сотрудничества, но пик прошел, и «теперь нам с вершины спускаться». На самом деле, и президент Армении, и его окружение, и практически все политически активные группы убедительно поняли, что однозначная и безальтернативная ориентация на Россию в сфере обороны и безопасности для Армении смерти подобна. В результате этого сотрудничества Армения не только останется без должной защиты и системы безопасности, но и утратит Карабах. Только отпетые ангажированные «политики» и «эксперты» могут сейчас утверждать обратное. Россия принялась поставлять Азербайджану современные вооружения, при этом безосновательно заявляя, что она этим самым гарантирует безопасность Армении. Если сканировать сознание и мысли нынешнего армянского президента, можно однозначно убедиться, какой ужас он испытывает от того, в каком кошмаре он оказался. Что касается генералов армянской армии, то они гораздо более отчетливо подают сигналы обществу и внешнему миру, что прекрасно понимают крайнюю ущербность своего положения, оказавшись проводниками российской стратегии, столь опасной для существования Армении. Сейчас не вызывает сомнений, что, не дистанцируясь от России, армянская элита примется за развитие отношений с Евроатлантическими структурами. Ранее, когда вступление Грузии и Украины в НАТО считалось делом времени, подавляющая часть американских, британских и европейских экспертов утверждала, что очень скоро прием этих стран в альянс произойдет, но наиболее проникновенные эксперты, в том числе работающие в регионе Южного Кавказа, подвергали сомнению эти прогнозы. Не нужно было обладать сверхподтвержденной информацией, чтобы понять отсутствие должных оснований для форсирования НАТО экспансии пространства Черного моря. И дело даже не в капризах Франции и Германии и противодействии России, евроатлантическое сообщество оказалось насыщенным проблемами и не хотело утруждать свое положение. Ссылки на недовольство России при этом оказались только удобными отговорками европейских и американских политиков. Война в Осетии стала довеском и подтверждением опасений и рисков, связанных с расширением НАТО. Затем произошло еще два откровения. И первое: свертывание США своих планов усиления военного и политического присутствия в бассейне Черного моря, что сопровождалось отказом европейцев поддержать американцев в реализации этого проекта. Американцы давно пытаются реализовать свои планы в Черном море и приступили к последнему кругу этой затеи в 2009 году именно в связи с сигналом «стоп» в расширении состава НАТО. Параллельно со свертыванием «черноморского проекта» США свернуты и намерения по поводу размещения военных баз в Грузии. Это стало завершением планов США в части продвижения в глубинные регионы Евразии, и хотя некоторые высокопоставленные дипломаты и эксперты «мозговых» центров США утверждают, что это «только пока», и все эти планы, так или иначе, получат реализацию, но сейчас данные намерения оказались, в лучшем случае, в состоянии ожидания. Кроме того, следует отметить глубокий кризис, преследующий НАТО - организацию, в которой невозможно достойно принять ни одно серьезное решение. Еще в конце 90-х годов стало более-менее понятно, что государства Восточной Европы, пытающиеся связать вопросы своей безопасности с Западом, могут надеяться не на НАТО, а на региональные интересы США при некотором развитии интересов Европейского Союза в части создания внешнего «пояса» безопасности. Данная тема прошла через тень забвения, через тернии проНАТОвской эйфории, через многое такое, что называется попытками маргинальных аналитиков обратить внимание на девиантные идеи и мысли. Так что же, Россия – ненадежный партнер, а НАТО - недостижимая мечта кавказских шашлычников? В действительности, для Армении сложилась более чем благоприятная ситуация. Во-первых, армянская элита уяснила себе, что необходимо форсированно менять политическую и человеческую стилистику и перестать возлежать на подушках «карабахской победы». Во-вторых, что касается отношений с Россией, пока все в порядке, она сделала все, что могла, а теперь, следуя многовековой традиции, сдает партнеров в угоду «однодневной политике». Что можно ожидать от России, стало совершенно ясно, и ожидать большего не нужно. В-третьих, отношения между США и Россией, в какой-то мере, урегулированы, и у обеих «полюсов» нет оснований выдвигать чрезмерных претензий к небольшой стране, которая стремится обеспечить свою безопасность. Такой ситуации ранее не было, не существовало такого контекста, который представлялся бы обоснованным с точки зрения региональной и глобальной безопасности. США очень хорошо понимают, что Грузия и Азербайджан могут предоставить США только свои аэродромы и коммуникации, но весьма сомнительно, чтобы они когда-либо могли иметь боеспособные вооруженные силы. В Южном Кавказе только Армения располагает боеспособными вооруженными силами, которые могли бы участвовать в различных операциях в качестве партнера армии США. Что касается Ирана, несомненно пытающегося обрести новые позиции в Южном Кавказе, то он всегда выражал недовольство чрезмерно тесными отношениями Армении и России и, заинтересованный в дистанцировании этих стран, Иран понимает, что Армения как партнер США не представляет угрозу для Ирана, а напротив – могла бы отстаивать интересы Ирана в некой предполагаемой коалиции, деятельность которой направлена на решение проблем региональной безопасности. Нынешние отношения США и Ирана, несмотря на всевозможные «острые углы» и неожиданности, все-таки совершенно иные, чем в прежние времена. США и Иран вышли на финишную прямую прихода к определенным соглашениям. По крайней мере, американский истеблишмент понимает, что применение силового воздействия на Иран должно быть исключено даже перед угрозой овладения им атомного оружия, перспектива чего стала предметом обсуждения ведущих экспертов США как в какой-то мере допустимая. Иран интересует отсутствие американских и вообще каких-либо военных представителей (в том числе и русских) на его северной границе, и использование территории Армении против иранских интересов. Как бы иранские политики и дипломаты ни пытались представить Азербайджан и Турцию как друзей их страны, Иран никогда не допустит усиления позиций этих стран даже при условии очень больших услуг с их стороны. Таким образом, в геополитическом положении Армении нет ничего нового и неожиданного, только нужно правильнее расставить акценты во внешней политике. В регионе, и не только в регионе сложился более благоприятный для Армении баланс сил, и этим необходимо воспользоваться. Конечно, геополитика очень важна и предопределяет не только внешние, но и внутренние обстоятельства в данной стране. Но все решает даже не геополитика, а способность правящего режима затратить на обороноспособность своей страны столько, сколько нужно, и верно проводить политику по политической и социальной мобилизации народа перед лицом реальных угроз. От Армении во многом зависит безопасность и стабильность в Южном Кавказе, и заинтересованные державы понимают, что важным фактором безопасности в регионе является боеспособная армянская армия.

-

Тема почищена и открыта вновь. На петушиные выходки педерастов администрация смотрит отрицательно. И потому за петушиные крики про Величко администрация отправляет птицу в баню. Пока на 1 день.

-

Армянский футболист – капитан сборной Ирана Через 30 после исламской революции, впервые, капитанскую повязку футбольной сборной Ирана надел армянин Андраник Темурян. Капитаном сборной исламской страны стал христианин. Независимо от того, возможно ли было такое прежде, этот факт заслуживает внимания Европы и всего христианского мира. Сборная Ирана победила сборную ОАЭ 3:0, звучит гимн ИРИ, армянский спортсмен осеняет себя крестным знаменем и признается лучшим игроком. Напомним, что в последние годы Андраник Темурян играл в Великобритании за «Болтон» и «Фулхам», а сейчас - за «Трактор» из Тавриза. А1+

-

Могилы имени Гейдара Алиева Буду откровенен: я долго думал над тем, стоит ли публиковать статью на эту тему? Вовсе не потому, конечно, что не желал задеть чувства Ильхама Алиева и недоброй памяти Гейдара Алиева, как раз чувства этих людей мне совершенно безразличны. Меня останавливало нежелание бередить раны матерей и жен, детей тех молодых ребят, что, будучи насильно отправленными из Азербайджана в армянские горы Арцаха, навечно остались в безвестных могилах. Еще больше мне не хотелось пробуждать тяжелые воспоминания у тех родителей коренных народов Азербайджана, молодых и безвинных детей которых принесли в жертву Молоху тюркских интересов руководства Азербайджана. Писать об этом тяжело, но не писать – преступно. Преступно потому, что сегодня в Азербайджане все больше актуализируется тема «реваншизма», все чаще раздаются боевые кличи дезертиров, вновь готовых, оставаясь в безопасных бакинских кабинетах, отправить молодых людей на бойню в Карабах. Преступно потому, что нынешний наследственный президент Азербайджана, как и его покойный папаша, мечтает заглушить голос протеста против своей тирании в Азербайджане новой кровью в Арцахе. Преступно потому, что молчание о военных преступлениях Гейдара Алиева потворствует новым преступлениям его сына. В ноябре 1991 года мне пришлось рыть мерзлую землю на территории телевизионной ретрансляционной антенны в Гадрутском районе НКР. Это было после великолепно организованной военной операции, в ходе которой наши отряды освободили три армянских села и гору, на вершине которой была воздвигнута превращенная азербайджанским ОМОНом в крепость ретрансляционная станция. В том бою азербайджанские ОМОНовцы сдались нашим ребятам, оставили нам свое оружие и были выдворены из Арцаха под присмотром военнослужащих комендатуры Особого района. Они были настолько рады своему чудесному спасению, что даже не вспомнили о погибших сослуживцах, оставив нам заботы о семи трупах. Пришлось нам хоронить людей, присланных в Арцах для того, чтобы убивать наших родных и близких. Впоследствии подобные истории повторялись не раз. Нашим ребятам неоднократно приходилось хоронить брошенные азербайджанскими вояками трупы товарищей. По два, по три трупа, а затем уже и десятками и даже сотнями. Некоторым азербайджанским аскерам «везло», их хоронили еще не остывшими, но нередко приходилось закапывать в землю уже разложившиеся трупы. И хотя говорят, что труп врага всегда пахнет хорошо, надо признать, что зрелище это тяжелое. Тем не менее, суровые реалии войны, а также элементарная забота о санитарном состоянии территории боев, заставляли пренебречь чувствами и выполнять тяжелую работу. Помню горькую шутку товарища: «Мало того, что уничтожаешь их с риском для жизни, так потом еще и хоронишь с риском для здоровья». В этих словах настоящего Воина и Человека отражена правда минувшей войны. Осенью 1992 года Комиссия по внешним связям Парламента НКР даже обратилась к азербайджанской стороне с предложением заключить краткосрочное соглашение о прекращении огня с целью получить возможность похоронить сотни трупов наступавших аскеров. Ответа не последовало – Азербайджан воспринял это обращение как просьбу о передышке – и хоронить эти и новые трупы пришлось спустя примерно месяц. КАРТА Однако с приходом к власти в Азербайджане Гейдара Алиева многое изменилось. Азербайджанская сторона вдруг стала хоронить собственных погибших аскеров, естественно, тех из них, что остались по ту сторону линии фронта. Воины Армии Обороны НКР с удивлением наблюдали за тем, как пригнанные из глубин Азербайджана на передовую бульдозеры и экскаваторы рыли огромные котлованы, в которые сбрасывали собранные ковшом экскаватора трупы собственных аскеров. В моем личном архиве хранятся некоторые списки уничтоженных азербайджанских солдат, найденные у их погибших же командиров. Повторюсь, я долго думал, стоит ли их публиковать. Что лучше: сладкая ложь азербайджанских политиков, утверждающих, что им неизвестна судьба «пропавших без вести» азербайджанских аскеров, или горькая трагическая правда? Видимо, правда все же лучше. Ибо президент Азербайджана, вопреки всем канонам Ислама «передвинувший» сотни трупов азербайджанских аскеров на Аллее шехидов ради помпезных похорон собственных родителей, сегодня вновь готовится отправить на верную смерть десятки и сотни тысяч молодых жителей Азербайджана. Очень надеюсь, что указанный в рапорте рядовой Мустафаев Т.А., не пожелавший принимать участия в преступлении Азербайджана и «самовольно оставивший воинскую часть», избежал уголовного преследования и сегодня живет вместе со своей семьей. В годы агрессии Азербайджана против НКР Размик, молодой воин – доброволец, спрашивал у меня в недоумении: «Разве азербайджанцам религия запрещает прикасаться к трупам, что они собирают и хоронят своих погибших с помощью экскаваторов?» Размик не понимал, что похоронная команда Азербайджана использует технику для собирания трупов в целях собственной безопасности, ибо сама мысль о том, чтобы стрелять в тех, кто собирает трупы погибших сослуживцев, показалась бы ему кощунственной. А на мой ответ, что массовыми захоронениями Азербайджан скрывает от собственного населения громадные потери в вооруженных силах, и что в действительности Ислам, как и Христианство, запрещает хоронить людей без омовения, Размик как-то растерянно ответил: «Как же так? Ведь даже сатана не будет обходиться так со своими солдатами». Это было, если я правильно помню, в сентябре 1993 года. Но это было только начало плана Гейдара Алиева по сокрытию трупов. Работа «похоронной команды» Азербайджана приняла особый размах с конца декабря 1993 года, с начала очередной (и последней) военной авантюры Гейдара Алиева – попытки захватить силой Нагорно-Карабахскую Республику. Начиная с 21 декабря, Азербайджан предпринял самое массовое и безрассудное наступление, продолжавшееся до середины апреля 1994 года. По самым скромным подсчетам за этот период Азербайджан потерял только убитыми до 22 тысяч аскеров. Но сколько матерей смогло оплакать своих сыновей? Сколько азербайджанских детей погибших аскеров имеют возможность навестить могилы отцов? Предлагаемая карта абсолютно точна, но, и это совершенно естественно, далеко не полная, ибо не все массовые «похороны» могли увидеть армянские бойцы, не всегда у них была возможность подсчитывать количество сбрасываемых в котлованы погибших аскеров. Да и наша редакция вряд ли смогла бы уточнить места всех массовых захоронений. Гейдар Алиев панически боялся показать населению Азербайджана истинное количество погибших по его вине молодых ребят, и этот его страх перед гневом населения заставлял его приказывать рыть все новые «братские могилы». Это преступление было вызвано не «суровой правдой войны», а желанием любой ценой сохранить власть, даже если эта цена – тысячи и тысячи загубленных жизней, слезы и горе безутешных матерей и вдов, осиротевшие дети. На карте указаны места массовых захоронений примерно тысячи шестисот азербайджанских аскеров. Молодых ребят, многих из которых по сей день ждут в их домах. При этом мы не учли погибших в Карвачарском (Кельбаджар) районе, в котором, по признанию бывшего руководителя пресс-центра министерства обороны Азербайджана Лейлы Юнус, погибли свыше пяти тысяч азербайджанцев. По нашим данным, в горах Карвачара погибли более 5500 азербайджанских аскеров, однако они не вошли в наш список по простой и трагичной причине: их трупы остались под завалами из камней и снега. Сегодня сын Гейдара Алиева готовится пойти по стопам своего отца. У меня нет никаких сомнений: результат новой военной агрессии Азербайджана против Республики Арцах будет точно таким же, как и в прошлый раз. Однако новая военная авантюра Азербайджана станет причиной новых колоссальных жертв, как среди армянского, так и азербайджанского народа. Если в 1991-94 годах Азербайджан потерял только убитыми 37 тысяч военнослужащих, то новая война, с учетом того, что и армянские государства и Азербайджан все эти годы усиленно вооружались, приведет к гибели намного большего количества молодых людей. При этом, я уверен, новая агрессия Азербайджана поставит под сомнение существование Азербайджанской республики. Между тем, выступающий с воинственными заявлениями Ильхам Алиев потратил на помпезный монумент своим родителям на аллее шехидов в Баку больше средств, чем на социальную помощь беженцам за все 18 лет вместе взятых. Ильхам Алиев потратил на памятники Гейдару Алиеву в Азербайджане и во многих странах мира больше средств, чем за 18 лет в сумме получили семьи погибших в Карабахе азербайджанских аскеров. Ильхам Алиев потратил на строительство разбросанных по всему Азербайджану музеев имени Гейдара Алиева больше средств, чем за 18 лет получили в сумме инвалиды и участники Карабахской войны. В Азербайджане построено бесчисленное количество памятников «общенациональному вождю» Гейдару Алиеву. Мне представляется необходимым построить еще, как минимум, одиннадцать памятников – на местах «братских могил» у границы с Нагорно-Карабахской Республикой. В Азербайджане многие улицы, проспекты, парки, скверы, дворцы, предприятия, пароходы, населенные пункты, названы именем Гейдара Алиева. Не может быть никаких сомнений: лучшим местом для увековечения имени Гейдара Алиева являются скрытые «братские могилы» у границы с НКР. Братские могилы имени Гейдара Алиева. Как предупреждение всем тем лицам в Азербайджане, что мечтают о новой войне.

-

"Выбор окажет воздействие... на весь мир в целом" Прошедший 9-15 января 2011 г. в Судане референдум по вопросу независимости Южного Судана стал демонстрацией стремления жителей этого огромного региона избавиться от ненавистного хартумского режима, что в переводе на язык современной дипломатии означает "готовность и желание построить свое независимое государство". Разрозненное во всех отношениях население Южного Судана никогда не ощущало себя в качестве "единой нации", никогда не придерживалось единой ценностной шкалы, да и сколь-нибудь глубоких традиций историко-культурной и общественно-политической жизни оно тоже не знает. Большинство населения принадлежит к негроидной расе и исповедует либо христианство, либо традиционные анимистические религии. Основную группу жителей составляют представители нилотских народов - динка, нуэр, азанде, барии, шиллук и других. Единого языка также не существует; говорят в основном на адамавских, убангийских, нилотских, нубийских наречиях и на языке динка. Собственно, общая ненависть к хартумскому режиму и выступает в отдельно взятом южносуданском случае в качестве единственного объединяющего идеологического механизма. Ненависть эта уважается со стороны мировой общественности и вполне однозначно трактуется как веское основание для провозглашения независимости (кстати, на территории 620 000 кв. км - значительно превосходящей площадь Армянского нагорья) и, что особенно важно, - для международного признания этой независимости. В преддверии референдума американский президент Барак Обама выступил с трогательной речью: "Не всем поколениям выпадает возможность перелистнуть страницу прошлого и написать новую главу истории. Сегодня, спустя десятилетия после гражданской войны в Судане, унесшей более двух миллионов жизней, такая новая возможность открывается перед населением Южного Судана. На предстоящей неделе миллионы жителей Южного Судана должны сделать выбор: оставаться в составе Судана или строить свое независимое государство... Этот выбор окажет воздействие не только на Судан, но и на всю Южную Сахару, на весь мир в целом... Вне зависимости от результатов предстоящего референдума мы должны уважать волю народа Южного Судана". Столь подчеркнутое уважение к "ненависти", именно как к всеобъемлющему политическому фактору, обуславливается рядом причин, в числе которых не последнее место занимает "совпадение ненавистей" к одному и тому же хартумскому режиму со стороны международного сообщества и собирательного южносуданского населения. После того как стало известно о том, что президент страны Омар аль-Башир укрывал у себя (причем более пяти лет) Усаму бин Ладена, международное сообщество люто его возненавидело, припомнило этнические чистки в Дарфуре, а в 2008 году Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по обвинению в геноциде. Таким образом аль-Башир стал первым действующим главой государства, против которого выдвинуто обвинение органом международной юстиции. В своем трогательном выступлении американский президент коснулся и этой темы: "Если суданский Юг проголосует за независимость, то Соединенные Штаты будут заинтересованы в стабильном и эффективном соседстве между двумя новыми государствами... Однако мир в Судане не может быть стабильным без обеспечения спокойной жизни на западе страны в Дарфуре... И мы продолжаем настаивать, что стабильный мир в Дарфуре основывается также на несении ответственности за совершенные преступления, в том числе преступления геноцида... Тот, кто проигнорирует свои международные обязательства, встанет перед более жесткими формами изоляции и санкциями". Очевидно, что после такой поддержки последние капли интриги испарились под жарким сахарским солнцем (в данном случае понятие "интрига" касается не результатов голосования, которые с учетом фактора "ненависти" были, конечно, легко прогнозируемы, а позиции хартумского правительства). Впрочем, с подобными речами Вашингтон выступал и в прошлом году, а загнанный Омар аль-Башир тогда же заявил, что признает любые итоги референдума. Спрашивается, что еще нужно мировой общественности для признания независимости Нагорного Карабаха? Очевидно, что для международного уважения воли армянского населения вовсе не обязательно оказаться жертвой геноцида, взращивать маршалов и генералов, физиков-ядерщиков и первых запускателей спутников, художников и архитекторов, вовсе не обязательно проливать кровь за ту же независимость и проводить референдум под вражеской канонадой, в конце концов вовсе не обязательно обладать и всеми теми жизнеспособными атрибутами суверенной государственности, о которых не могут даже мечтать адвокаты Южного Судана (да и не только). Вероятно, нужно "совпадение ненавистей", однако проблема в том, что и "ненависть" трактуется избирательно. Во время той же Карабахской войны Азербайджан получал пополнение и из Судана, причем для переброски на фронт "воинов ислама" функционировали прямые рейсы Хартум - Баку. Вообще, Эльчибей и Алиев вполне неплохо контачили с аль-Баширом. Да и бин Ладен пометил своим присутствием Азербайджан. В протоколе дела "США против бин Ладена" читаем: "В августе 1998 г. азербайджанское отделение организации "Исламский джихад", которое впоследствии слилось с "Аль-Каидой", координировало бомбардировки посольств США в Кении и Танзании, когда были убиты 224 и ранены около 4600 человек. ФБР удалось перехватить почти 60 звонков, сделанных посредством спутникового телефона Усамы бин Ладена из Баку в Восточную Африку и обратно. Посольство США в Азербайджане также опасалось нападения, однако, как заявил один из местных радикалов, они решили не подвергать атаке Посольство США в Баку, "чтобы не портить хороших отношений с Азербайджаном". Вообще, радикальная ось Судан - Афганистан (куда перебрался из Судана бин Ладен) - Азербайджан - частый фигурант особых сводок. Например, Strategic Policy отмечает: "Если бы бин Ладен вынужден был покинуть Афганистан, он оказался бы в Азербайджане. В течение лет сторонники бин Ладена покидали Баку с тем, чтобы создавать лагеря в сельских районах, в особенности в отдаленных горных местностях на севере страны". Именно на севере страны, а не на западе, где Нагорный Карабах воевал против сил террористического интернационала.

-

Вопль патриота Эдвард Сахинов – мой старый добрый приятель. Бесконечно преданный своему делу, большой патриот и просто хороший человек, армянин. Да, Эдик, армянин, ибо все нормальные армяне воспринимали тебя таковым, а сам ты многим армянам мог преподать уроки любви к Армении и армянскому народу. Да и женился ты, дорогой, на прекрасной армянке Карине. Уже несколько лет, как Эдик оказался вне поля моего зрения, и вот… Через третьи руки дошли до меня написанные им материалы – вопль патриота – повествующие о невероятно тяжелой работе и огромном мужестве автора и очевидца. Я не буду благодарить Эдика, за сохраненную в сердце боль. Я также не намерен рассыпать ему похвалы. Я просто рад, что Мой друг Эдик Сахинов остался таким, каким я его знал и уважал.

-

А вообще, уважаемые форумджане, просьба ко всем соблюдать Правила форума и воздержаться от личных оскорблением. Надеюсь на понимание.

-

http://babouchka.net/old.kavkazcenter.com/...pt/intervyu.htm

-

Как я погляжу, в среде кавказских муслимов ходит слишком много пустых слухов. Читаем внимательно: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%...%B7%D0%B8%D0%B8 Обращаем особое внимание на национальный состав Сухумского, Гальского и Гульрипшского районов. И раз уж взялся сравнивать армян с чеченцами, попытайся найти последних в данной таблице...

-

«Страна осталась без обитателей своих, и бродили по ней сыны чужие»… Воспоминания членов землячества «Гандзак», созданного в 2007 году при содействии Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ Боль потери Вспоминаю, когда произошли события в Сумгаите - беспорядки, бесчинства, убийства невинных людей армянской и русской национальностей, эти нечеловеческие действия - мы все были в шоке. Все думали, что государство что-то предпримет. Но оказалось все иначе. В Кировабаде и в других районах Азербайджана обстановка накалялась и становилось все хуже и хуже. 20 ноября 1988 года я взяла отпуск, и мы с сестрой поехали в Ригу к очень известной латышской актрисе, с которой до сих пор у нас остаются теплые отношения. Там, у нее в гостях, мы встретили журналиста из Армении. Он нам сказал, что обстановка в Кировабаде очень нехорошая, желательно пока не возвращаться домой. Армяне прячутся в церкви, и что будет с ними - неизвестно. Через неделю мы приехали в Москву, чтобы оттуда поехать в Армению, а потом в Кировабад. В Москве мы узнали, что в Армении произошло землетрясение. Из Москвы мы с трудом прилетели в Ереван. Я позвонила на работу, мой начальник сказал: «Пока не приезжайте». Мне с трудом удалось приехать в Кировабад. Когда я пришла на работу (а работала в административном здании горисполкома), зайдя в свой кабинет, обнаружила, что стекла в наших кабинетах разбиты, на подоконниках груда стекла и огромных камней. Это все было не убрано. Кабинет мой находился на 4-ом этаже, и я была удивлена, как они могли забросить камни на такую высоту. Конечно, стало страшно. Я позвала уборщицу и спрашиваю ее: «Почему не убрано?». Она мне ответила, что ей не разрешают убирать. Ужасы в нашем городе продолжались. Толпы азербайджанцев собрались на площади и кричали: «Армяне, убирайтесь с наших земель». Памятник И. Х. Баграмяну привязали к грузовой машине и тащили по всему проспекту Ленина. Армяне начали продавать свои дома. Кому удалось, а кому - нет. Не могу не написать про один случай. В ворота одного дома звонят 4 человека, все в черных плащах, с черными повязками на головах. Открывает старый мужчина-армянин, думая, что пришли покупатели. Они хватают его и начинают бить об стенку своего дома. Били до тех пор, пока не размозжили его до смерти. Так зверски они его убили, а он думал, что они пришли покупать его дом. Армянам на работе говорили: «Пишите заявления, что уезжаете по собственному желанию». Армяне начали покидать город, где родились и жили их предки. Конечно, обратной дороги у нас нет. Очень больно, что мы оставили захоронения наших родных на этой земле, где разрушают, ломают памятники и строят на кладбищенской земле дом торжеств. Нелли Айрапетова Ад, который мы пережили То, что случилось 88-ом году, было так неожиданно, что мы не успели ничего вывести. Моя большая семья - я с мужем и четверо детей жили в Кировабаде, по адресу ул. Шаумяна 48, кв. 37. К нам в квартиру ворвались несколько человек и устроили обыск, забрали все ценное, в том числе и бумаги на квартиру. После они избили мужа на работе. Он получил инсульт. Это была для него не только физическая, но и душевная боль. В скором времени он скончался. Мы остались живы благодаря нашему соседу, военному полковнику Александру Сергеевичу Кульгавы. Невозможно забыть, как азербайджанцы ворвались к моему дяде в дом, сожгли его в собственном саду и добивали его вилами. Его крики о помощи были слышны на всю улицу, но никто ему не помог. Когда мы сообщили об этом властям, то нам ответили, что он пропал без вести. Мы просили помощи у коменданта, но он сказал, что им дан приказ не вмешиваться: «Разбирайтесь сами». Мы чудом остались живы. Вывезли нас из этого ада военные. Ада Мкртчян *** В 2005 г. я сидела в зале академии наук Армении, где отмечали скорбную дату - 90-летие геноцида армянского народа в Османской империи. Слушая лекторов и выступающих, я необыкновенно остро осознавала, что они говорят обо мне. Как матрешка в матрешке, я сама - история подобных событий - сижу в зале и слушаю ту же историю 90-летней давности про меня. Мы жили по улице Шаумяна дом 75. В марте 1989 г. сборище нелюдей устроило разгром армянской школы номер 10 напротив нашего дома: швыряло камни в окна, разбивая стекла, вырывая решетки на них и двери. За минуту был осквернен и разнесен на части памятник Хачатура Абовяна, именем которого названа школа. Моему папе было 80 лет, увидев это варварство в окно и понимая всю катастрофу ее последствий, он получил инсульт. 28 мая его не стало, он скончался. На похороны собрались оставшиеся в городе армяне, которые не успели продать свой дом и все-таки еще не верили в то, что должны оставить насиженные родные места, где родились. Впервые тогда я слышала от моих армян следующие слова: «Какой ты счастливый, Мушех (это - покойнику), что мы собрались и тебя хороним, потому что завтра, если умрет мой больной муж, некому даже гроб приготовить, и мне придется одной на руках его понести на кладбище и похоронить». Люди уезжали, но в страхе, потому что на дорогах азербайджанцы совершали разбойничьи нападения. 16 июля того же года, я с младшей сестрой вывезла детей по дороге через Азос в закрытом вилисе, заплатив шоферу-азербайджанцу. Дома остались мама со старшей сестрой в надежде продать дом. А в начале августа к ним в дом ворвалась орава головорезов. Соседи напротив, армяне, рассказывали: «Кроме этой оравы вдруг подъехал троллейбус, и когда из него вышли еще 40-50 молодых людей, но одетых все в черные костюмы в белых сорочках, как на подбор, и вошли в ваш дом. Мы в ужасе думали, что твоей мамы и сестры нет в живых». Мама рассказывала, что когда выбили нижнюю доску деревянного подъезда, и она в проеме увидела безобразную голову, единственная ее мысль была спасти дочь. Она, схватив ее за руку, побежала во двор и перепрыгнула через двухметровую стену в соседний двор, а оттуда через трехметровую стенку на другую улицу, - подальше от этого ужаса. Мать никогда не предполагала, что ей в 70 лет придется убегать из своего дома, да еще таким образом. В этом доме, купленном моим отцом на честно заработанные деньги, родились я и моя старшая сестра. Во дворе благоухали посаженные маминой рукой прекрасные розы, росли плодовые деревья. Это было начало «светлой» перестройки, о котором до сих пор спорят, говорят, но никогда не осознают глубину того ужаса и греха, который совершили ее сторонники и руководители. Виолетта Мкртчян Мы не были готовы… Я родилась в городе Кировабаде в 1934 году. Училась в русской школе номер 9, затем окончила институт народного хозяйства в Баку. По окончании была направлена на работу в Кировабад, где работала в системе торговли. Одним словом, все мои молодые и лучшие годы жизни я провела в Кировабаде. О другом городе я и не мечтала. Вышла замуж, родила двух сыновей, жила в собственном двухэтажном доме по улице 9 января. Перед моим домом росли гранаты, айва, инжир, виноград, хурма, розы... Все лето дети играли во дворе на чистом воздухе. Радовалась жизни и мечтала о будущем: как я буду воспитывать и растить своих внуков. Но вдруг вся моя мирная жизнь пошла кувырком. На руководящих должностях в городе было много армян: в горкоме, исполкоме, в прокуратуре. Все изменилось с назначением в Азербайджанской ССР первым секретарем Гейдара Алиева. Постепенно на вышестоящие должности стали назначать азербайджанцев, смещая армян, а на некоторых замещающих должностях армян оставили для видимости. Вся армянская интеллигенция постепенно начала продавать свои дома и уезжала в Россию, в Армению. Их дома начали покупать азербайджанцы. Со временем я со своим домом с трех сторон оказалась в окружении азербайджанцев. На почве национальной вражды они начали избивать и убивать армян, разрушать их дома. Все началось в Сумгаите, затем бойня перекинулась в Баку и Кировабад... В это время я работала в ОРСе Азнефти, который находился на окраине одной из улиц в азербайджанской части города. Через город проходила река, которая разделяла армянскую и азербайджанскую части города. Обе части соединяли три моста через реку. В один из таких дней я на автобусе поехала на работу. Проходя по глухим улицам, я заметила на себе злые взгляды. Добравшись до работы, я увидела всех работников на улице (в основном все были азербайджанцы). Увидев меня, они были удивлены, как я могла добраться до работы, зная, что творится в городе. Они посадили меня в грузовую машину, и один из шоферов решил отвезти меня домой. Мы доехали до главного моста, но все дороги были закрыты огромными толпами азербайджанской молодежи. Мы завернули и поехали ко второму мосту, там было то же самое. Тогда мы подъехали к третьему мосту на окраине города, где было мало народу. Шофер довез меня до конца моста, где были армяне, и высадил меня. Это была моя последняя поездка на работу. Спустя несколько дней из Еревана приехал мой сын, и мы доехали до границы Армении. Елена Андриян "Армянская церковь"

-

Жаркий январь 1921-го Ровно 90 лет назад произошли события, оказавшие важнейшее воздействие на становление новых политических контуров нашего региона. В горячем котле январских противоречий 1921 г. и варились перспективы определения западных границ Советского Азербайджана и восточных границ Турецкой Республики. Всего лишь месяцем раньше большевистское руководство объявило Нагорный Карабах, Зангезур и Нахиджеван "неотъемлемой частью Советской Армении" (более того, русские большевики высказывали мнения о желательности присоединения к Армении и некоторых западноармянских земель), однако реакция кемалистов на эти заявления вынудила отступить. В числе прочих факторов, вызывавших "турецкую настороженность" в отношении определенных шагов большевистского руководства, - отказ последних признать действительным Александропольский договор, заключенный спустя несколько часов после того, как представители армянского правительства подписали с полпредом России Борисом Леграном соглашение об установлении советской власти в Армении. Новое (большевистское) руководство республики объявило Александропольский договор (по которому армянская государственность превращалась в формальность) аннулированным. Более того, военным министром в правительстве советской Армении был назначен член партии "Дашнакцутюн", военный министр упраздненной республики, бывший комиссар Армянского корпуса Драстамат Канаян (Дро). Эта фигура, равно как и партия, которую он представлял, воспринималась кемалистами крайне враждебно, и факт подобного назначения также анонсировался ими в качестве серьезного препятствия в аспекте перспектив военно-идеологического сотрудничества с большевиками. Из кемалистского стана поступали тревожные сигналы в форме шантажа. Депутаты ангорского парламента обвиняли большевиков в том, что именно они вынудили руководство Советского Азербайджана отказаться от притязаний на восточноармянские области, даже рассматривали вопрос о целесообразности заключения с Россией стратегического союза против Антанты, обещали новую волну пантюркистских настроений, способных взорвать весь российский юг и восток (что на фоне гражданской войны реально угрожало советскому строю). И наоборот: в случае "уважения интересов турецких трудящихся" обещали приложить "максимум усилий в деле удержания мусульман". 8 января 1921 г. полномочный представитель Российской Федерации в Ангоре П. Мдивани телеграфировал в Москву: "Наше поведение в Армянском вопросе смущает турок и содействует утверждению у них убеждения, что мы заботимся только об интересах Армении, а не Турции, и даже Турцию хотим использовать в пользу Армении. Сомнения эти у турок вызывают объявление нашим представителем в Эривани от имени России о включении в пределы Армении Нахичевани, Зангезура и Карабаха, причем признание этого Азербайджаном приписывается тоже нашему влиянию; исключительно бережным отношением к дашнакам, исконным врагам Турции, требование для Армении Вана, Битлиса и Муша. Все это наносит серьезный вред делу нашего союза с Турцией. Для того чтобы достигнуть в переговорах с турками реальных и практических результатов и, что особенно важно, сохранить и развить в турецких массах его несомненные симпатии к Советской России, необходимо в корне изменить нашу политику к дашнакам, к тому же ненавидимым трудовым армянским населением, и политически уничтожить их. Создать Красную армянскую армию в очень ограниченном размере и ввести нашу Красную армию в достаточном количестве, дабы отнять у турок возможность говорить о необеспеченности их тыла со стороны Армении, ни в коем случае не требовать для Армении турецких провинций, на что турки никогда не согласятся, также турки вряд ли захотят отказаться от Карса". В январе 1921 г. большевистское руководство изменило свой подход к армянской проблеме. Фактор "справедливости", который в той или иной форме пытался вписываться в прагматический контекст перспективного стратегического сотрудничества с кемалистами, полностью поглотился девятым валом холодного политического расчета. Большевистское руководство постепенно мирилось с мыслью о том, что территория Советской Армении вполне может быть сужена, соответственно, отказалось от провозглашенной идеи о передаче республике исторических областей -Нахиджевана, Зангезура и Карабаха. Оно также "не аннулировало" Александропольский договор по части, касающейся Карса и Сурмали. О западноармянских же землях уже не могло быть и речи. В январе 1921 г. были произведены кардинальные кадровые изменения в карательных органах Армении, причем специальным распоряжением признавался недействительным подписанный всего месяц назад между полпредом Российской Федерации и правительством Республики Армения договор, в соответствии с которым командный состав армянской армии не должен был подвергаться ответственности за действия, совершенные в рядах армии до провозглашения советской власти в Армении. Практически все офицеры бывшей армии объявлялись "врагами революции". Изначально о распоряжении знал ограниченный контингент. В течение первых дней чисток количество репрессированных офицеров составило более тысячи человек. Все они объявлялись "агентами империализма" и "марионетками Антанты". Отечественная война армянского народа против Османской империи была вставлена в контекст империалистической. Тем самым "реанимировался" десятый пункт "аннулированного" советским правительством Александропольского договора, по которому "правительство Армении обязуется устранить от государственного управления всех лиц, провоцировавших и преследовавших империалистические задачи с целью нарушить мир между обеими странами". Еще одним демонстративным проявлением "большевистской уступчивости" стало назначение турецкого коммуниста Сулеймана Нури министром юстиции в правительстве Советской Армении. Это был период, когда на контролируемых большевиками армянских землях уже начинались массовые чистки, и именно он должен был координировать действия карательных органов, обосновывать законность репрессий, вскрывать их "историческое значение". Тогда же при Эриванском городском комитете большевистской партии была учреждена Турецкая коммунистическая организация Армении. В январе 1921 г. чистки на контролируемых большевиками восточноармянских землях достигли колоссальных масштабов. Арестовывались и расстреливались все, кто мог "не понравиться" или "вызвать недоверие" заседавшего в Эривани турецкого консула. Для представления масштабности репрессий отметим, что именно в январе советское руководство направило из России в Армению своего "первого карателя" Геворга Атарбекова. Одно лишь имя "ликвидатора" наводило ужас на население всех тех мест, где он появлялся со своей охраной: это Москва и Петроград, Астрахань и Пятигорск… "На Кавказе из города в город, из аула в аул как кровавая легенда плыла молва о делах "рыжего чекиста" - усмирителя Северного Кавказа Атарбекова" - сообщалось в одном из документов, найденных в архивах. Вот как характеризовал его Троцкий: "Он был насквозь порывистой натурой, пламенел, рвался вперед, особенно в наиболее острые моменты… Атарбеков выполнял в тяжкие часы тяжкую работу по непосредственной расправе с врагами рабочего класса. И он ее выполнил геройски, то есть беспощадно. Белогвардейщина изображала Атарбекова отродьем человеческим, зверем. Одно время имя Атарбекова переходило по всей белой печати как имя, олицетворяющее все "зверство" большевизма… мы пришли к власти путем суровой расправы с буржуазией… - несмотря на все это, мы не только не "стыдимся" нашего вчерашнего дня, нет, мы гордимся тем, что рабочий класс сумел выдвинуть своих Атарбековых, которые обеспечили победу революции". В такой атмосфере и стартовали репрессии на контролируемых советской властью территориях Восточной Армении. Характер репрессий определялся синтезом двух равновеликих составляющих: с одной стороны, стремлением "соответствовать" всем канонам и крайностям ведения классовой революционной борьбы, с другой - угодить туркам. Подобный синтез, особенно на фоне расстрелов и арестов тысяч людей, олицетворяющих в общественном сознании высшие национальные идеалы, в конечном итоге и обусловил общее восприятие большевизма как силы, спаянной с ненавистным пантюркизмом. В двадцатых числах января вспыхнул мятеж в селении Баш-Гарни, который около недели не удавалось подавить. Уже в первые февральские дни до Эривани стали доходить сообщения о подобных мятежах в разных районах страны. В целях предотвращения разрастания волны народного негодования большевистское руководство произвело новые массовые аресты в Эривани, причем в числе арестантов были известные публицисты, педагоги, общественные деятели - преимущественно члены дашнакцаканской партии. Тогда же Центральный Комитет большевистский партии Армении объявил о том, что "классовый враг должен быть уничтожен". Впрочем, подобные меры лишь усугубили напряженность; уже 13 февраля восстало сразу несколько регионов Армении. Восстание, которое советская историография всегда называла "февральской авантюрой дашнаков", на самом деле подготавливалось всей логикой предшествующих событий. Ввиду наличия перечисленных выше (и прочих) факторов изначально локальные стычки в разных районах страны объективно обрекались на перерастание в более масштабную акцию массового неповиновения. Но именно это восстание и стало предметом спекуляции со стороны азербайджанских большевиков и кемалистов. В результате февральского восстания советская власть в центральных районах Восточной Армении была упразднена. Тем не менее в стране сложилась крайне противоречивая ситуация с еще более противоречивыми ближайшими перспективами: с одной стороны, народ восстановил свою независимую государственность (даже сохранились трогательные описания того, как радостные жители столицы распевали армянский гимн), с другой – свержение советской власти послужило тем "доказательством", которого недоставало речам кемалистов (например, депутат агнорского парламента Авни заявлял: "Армянам верить нельзя, под маской коммунизма они попытаются преследовать старую политику"). Собственно, в этом и заключалось загнанное положение армян в тот период: любое проявление патриотизма представлялось союзниками в качестве измены, тогда как преданная смиренность предрекала стране и народу новые бедствия. Само восстание вспыхнуло в преддверии российско-турецких переговоров в Москве, на которых намечалось также обсуждение вопроса об армянских землях. Обстоятельство, которое не могло не быть использовано кемалистами, равно как и советскими властями Азербайджана. Председатель ревкома Азербайджанской Советской Республики Нариман Нариманов направил Ленину письмо, где отмечал: "Вам уже известно, что советская власть в Армении свергнута. Ввиду этого я полагал бы, что Армянский вопрос в переговорах с турецкой делегацией не должен играть роли".

-