-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Визитер на аллее шехидов "О том, что бакинская резня готовилась заранее, говорили многие свидетели. В следственную комиссию явился, между прочим, помощник прис. пов. и заявил, что видел на многих домах отметки мелом и углем, какие-то таинственные знаки; оказалось, что это были мусульманские слова: "Я алла", что означает - "с Богом". На других домах были надписи: "урус"... Так были помечены дома русских и мусульман. Услышав это заявление, члены комиссии отправились проверить его, и заявление вполне подтвердилось". Сегодня кажется, что это свидетельство относится к январской резне армянского населения Баку в 1990 г. Между тем абзац приведен из книги Е. Старцева "Кровавые дни на Кавказе", изданной еще в 1907 г. и посвященной описанию резни армян 1905-1906 гг. И далее: "Экстремисты прекрасно организованы.. В конце прошлого года жилищные конторы по всему городу Баку потребовали всех заполнить анкеты якобы для получения талонов на продукты. В анкетах нужно было указать и национальность. Когда начались погромы, в руках экстремистов оказались точные адреса: где живут армяне, где русские, где смешанные браки и т. д. Это была продуманная националистическая акция". Эта информация появилась позже и относится к резне армян в январе 1990 г. / А. Каменев. "Детонатор спокойствия". " Учительская газета", 1990, №5/.Такая вот преемственность. 12 января 1990 г. глава советского государства Михаил Горбачев озвучил абсолютно беспомощную мысль: "Требование самоопределения Нагорного Карабаха неизбежно поставит под вопрос судьбу двухсот пятидесяти тысяч бакинских армян". Вне зависимости от намерений генерального секретаря (Горбачев тогда еще не был президентом), в его выступлении наличествовал и элемент провокации. Во всяком случае, глава Советского Азербайджана Абдурахман Везиров в этой связи заявит в телевизионном обращении: "Центр в наших руках". Таким образом, выступления советского и азербайджанского лидеров ознаменовали "начало конца" многовековому армянскому присутствию в Баку, присутствию настолько заметному, что еще на заре прошлого века Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона пояснял: "Под этим именем Баку существует с начала мусульманской эры, но, вероятно, он был основан ранее… полагают, что здесь при Сасанидах был город, называвшийся армянами Багаван". В течение целой недели город без помех избавлялся от армянского присутствия - глумился над женщинами, грабил квартиры, расчленял стариков, выбрасывал людей с балконов верхних этажей. Лозунги "Слава героям Сумгаита!", "Да здравствует Баку без армян!" были самыми популярными и востребованными стимуляторами агрессии. Вот что писал в этой связи "Огонек": "Мы еще содрогнемся от подробностей погромов армян в столице Азербайджана, когда заговорят документы, - резни, устроенной молодчиками, выдававшими себя за Народный фронт. Еще станет известно, как и почему ситуация вышла из-под контроля... Еще мы прочтем о том, как бывший первый секретарь ЦК Компартии республики будто нарочно выжидал в дни, когда каждая минута множила число жертв...". / А. Головков. "Проникающее ранение". "Огонек", №6, 1990/. Советское руководство оказалось несостоятельным в вопросе приостановления резни армян. Более того, 17 января телеканалы транслировали репортаж с многотысячного митинга в Баку, на котором выступил председатель Совета Союза ВС СССР (так называлась одна из палат советского парламента, занимавшаяся также вопросами национальностей) Евгений Примаков. Он не осудил все еще продолжающуюся бойню, но пообещал "принять решительные меры по выполнению Указа Президиума ВС СССР о введении чрезвычайного положения в Карабахе". Продолжающиеся погромы в Баку и несостоятельность (или нежелание?) союзного руководства предпринять какие-либо действенные шаги для спасения армянского населения вызвали широкий международный резонанс. Представители интеллигенции из College International de Philosophie и Treaty Watchdog Committee of France обратились с открытым письмом к советскому правительству: "Более двух лет назад армяне в Азербайджане начали подвергаться преследованиям. За погромами в Сумгаите в феврале 1988 последовали погромы… в ноябре 1988 г. С января 1990 г. погромы вспыхнули в Баку, а также в других частях Азербайджана. Тот факт, что погромы повторились, и тот факт, что они осуществляются по той же схеме, заставляют нас думать, что эти трагические события не являются несчастными случаями или спонтанными вспышками. Скорее мы вынуждены признать, что преступления против армянского меньшинства стали обычными, если не официальной политикой в Советском Азербайджане". Авторы письма (всего более 130 философов, писателей и др.) проводили параллели с Геноцидом армян в Османской империи. 18 января 1990 г. Европарламент принял специальную резолюцию, призывающую Совет министров ИД СЕ вступиться за армян перед правительством СССР. Тогда же группа американских сенаторов направила письмо Горбачеву, в котором выразила озабоченность в связи с погромами армян в Баку. Именно международный резонанс и стал катализатором ввода советских войск в город. На масштабность и организованность бойни указывают многочисленные сложности и риски, которые преодолевала Советская Армия при своем запоздалом вступлении в город. Вот как вспоминал о продвижении войск министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов: "Стреляли в городе буквально из каждого окна, поэтому я приказал не открывать люков и не высовываться. В Сальянских казармах, например, снайперы сразу же положили шесть человек. Пришлось врезать по чердаку, откуда стреляли, из БМП. Артиллерийским огнем ответили и на обстрел наших кораблей, которые эвакуировали семьи моряков Каспийской флотилии. Еще был эпизод, когда поймали наших солдат и на кладбище привязали их проволокой к крестам. Расправиться не успели только потому, что подоспела помощь" ("Итоги", 15.04.2010). Из воспоминаний командира 106-й Тульской воздушно-десантной дивизии, генерала Александра Лебедя: "Неуправляемые процессы тем временем росли и ширились, и межнациональный конфликт все более и более приобретал очертания войны со всеми ее атрибутами. Этот пожар подспудно тлел, наконец пламень вырвался наружу, произошло это 12 января 1990 г. Газеты, телевидение как-то привычно, серо, буднично повествовали о том, что в Баку опять резня… 18 января дивизия была поднята по тревоге… Самолет, в котором я летел, приземлился в густых сумерках на аэродром Кала, что в 30 км от Баку… Эти километры стоили рязанцам семерых раненых с пулевыми ранениями и трех десятков травмированных кирпичами, арматурой, трубами, кольями. К 5 часам утра полки овладели назначенными им районами. С востока, со стороны аэродрома "Насосная", в город вошла Псковская воздушно-десантная дивизия…" (А. Лебедь. "За Державу обидно…", М., "Московская правда", 1995, стр. 287). Недельная резня армян была приостановлена лишь после овладения советскими войсками городом, что с учетом оказываемого "мирным населением" ожесточенного сопротивления объективно не могло не сопровождаться многочисленными жертвами с обеих сторон. Везиров был отстранен от власти. Маршал Язов вспоминал, как тогдашний председатель правительства республики Аяз Муталибов оплакивал азербайджанцев ("погибли люди"), причем по всему было видно, что армянское население города к людям не приравнивалось вообще. "На горе, где раньше стоял памятник Кирову, вырыли сто десять могил. А похоронили сорок девять человек... На этом эпизоде я еще раз убедился, что в политике нет ничего святого. Дело в том, что накануне ввода войск в полуторамиллионном Баку две недели, пока продолжались армянские погромы и митинги, было не до похорон… Просто и цинично" ("Итоги", 15.04.2010). В этой связи вспоминаются слова Льва Троцкого: "Мы уже видели, что насилия над армянами не считаются за преступления. Если даже дело о каком-нибудь насилии тем не менее доходит до суда, то оно кончается всегда оправданием насильника, так как ни один магометанин не захочет и не решится показать против своего единоверца в пользу гяура, а показания христиан против правоверных не принимаются в расчет" (Л. Троцкий. "Перед историческим рубежом. Балканы и Балканская война", т. VI. гл. "Разложение Турции и Армянский вопрос", Москва-Ленинград, 1926). Воспоминания Александра Лебедя восстанавливают формы участия "мирного населения" в погромах; вот как он описывает продвижение полка из аэродрома в сторону Баку: "По шоссе, где предстоит пройти полку, мчится наливник тонн на пятнадцать, задвижка открыта, на асфальт хлещет бензин. Топливо вылито. Наливник отрывается, а из окружающих виноградников на дорогу летят факелы. Колонну встречает сплошное море огня". Практически сразу после бакинских событий азербайджанское руководство попыталось представить трагедию в рамках "расстрела мирного населения города", вырвать ее из исторического контекста. Этот подход явственно обозначился в конце марта 1990 г. на созванном в Москве специальном закрытом заседании ВС СССР. Азербайджанская делегация настаивала на необходимости создания комиссии по выявлению правомочности ввода армейских подразделений в Баку и их действий в городской черте. Отметим, что подобная комиссия ВС не была сформирована по причине того, что министр обороны Д. Язов (также руководители двух других силовых ведомств) на основе обильного фактурного материала воссоздали царившую в преддверии ввода войск атмосферу в городе. Это были вопиющие факты недельной резни армян, и лишь после обстоятельного представления данных, после реконструкции действительной картины событий азербайджанская делегация вынужденно отказалась от своего требования (таким образом, стороны пришли к "общему согласию": комиссия создана не была, а резня армян предалась забвению). В условиях независимости Азербайджан вернулся к событиям в Баку и вполне официально утвердил свою позицию. 5 января 1994 г. президент Гейдар Алиев подписал указ "О проведении четвертой годовщины трагедии 20 января", которым предписывалось начать "расследование" причин ввода войск в Баку и дать политико-правовую оценку событиям, "которой нет до сих пор". Несколько позже он отметит: "В 1990 г. против азербайджанского народа была учинена страшная военная агрессия. 20 января крупные части Советской Армии вошли в Азербайджан, Баку, учинили расправу над мирным населением, сыновья и дочери нашего народа стали шехидами". В 2005 г. Министерство нацбезопасности Азербайджана вину за события в Баку возложит на русских и армян: "В ночь с 19 на 20 января 1990 г., обвинив Баку и азербайджанцев в армянских погромах…, в Баку были введены русско-армянские войска и учинен кровавый террор над безоружным населением". Таким образом, дата вынужденного прекращения резни армян отмечается в этой республике как "День всенародной скорби". Цинизм в том, что в настоящее время именно эта извращенная версия вдалбливается азербайджанским руководством в мозги международного сообщества с такой настойчивостью, что каждый высокопоставленный визитер (представляющий в том числе и стратегически близкие к Армении государства) непременно навещает могилы изуверов и выслушивает откровенную ложь об аллее шехидов.

-

Маэстро великой музыки Начало нового года омрачила печальная весть: ушел из жизни один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры, выдающийся дирижер Оган Дурян. С его именем неразрывно связана целая веха в искусстве: десятки, сотни эталонных трактовок шедевров классики и современности золотыми буквами вписаны в историю исполнительского искусства. Все преходящее, неоформленное, что говорили о нем при жизни и в дни прощания, сейчас сменяется строгой определенностью выводов. Именно сейчас становится все более ясным, что деятельность Огана Дуряна обозначила в культуре Армении сдвиг исключительной важности. Долгие годы не было в нашем дирижерском искусстве фигуры значительней, чем Дурян. И не только потому, что он играл наизусть весь свой необъятный оперный и симфонический репертуар. В каждое из исполняемых произведений он вносил ренессансный размах, шекспировский объем. Бетховен, Гайдн, Брукнер, Малер, Вагнер, Чайковский, Рахманинов, Хачатурян - это его планка, уровень в дирижерском ремесле, это его постоянные собеседники, его круг духовных общений. Даже тогда, когда он медленно поправлялся после перенесенного инсульта, когда стремительно сокращались человеческие контакты, он не чувствовал себя одиноким; он жил в своем духовном мире - мире великой музыки, которая, вероятно, и продлила его жизнь на этой земле. Его считали баловнем судьбы, а он буквально загонял себя в работе. Достаточно было наблюдать за ним во время репетиций, на которых, к счастью, я не раз бывала. Каждая его репетиция - это был спектакль, волнующий, пожалуй, не менее, чем сам концерт. Одна из них мне запомнилась особенно. ... Это было в начале 90-х годов. В поисках режиссера Тиграна Левоняна я зашла в полутемный зал. Только одинокий луч прожектора освещал пустой зал, сцену, разложенные на стульях инструменты и нотные листы на пюпитрах. На сцену вышел маэстро Дурян, остановился перед оркестром, солистами и хором и, проговорив несколько слов, поднял дирижерскую палочку. Сначала еле слышно, а потом все громче, мощнее начинает звучать музыка. Голоса солистов словно возникают из этой музыки, звучат вместе с ней. Но вот наступила сложная сцена - и все разъехалось по швам. Маэстро остановил оркестр, опустил голову, лицо его помрачнело. "Сейчас начнется..." - подумала я, наслышанная о его разносах на репетициях. Но после томительной паузы прозвучала лишь команда дирижера солистам: "Отойдите вглубь сцены и пропойте все сначала!" Оркестр снова заиграл, артисты запели. И мне показалось, что именно сейчас артисты услышали в себе ту самую музыку, которую до сих пор видели на кончике дирижерской палочки... Осень 1991 года. После 17-летнего перерыва имя Дуряна снова появилось на афишах Ереванского оперного театра. Аншлаг, о котором может мечтать любой театр. Вечер прозрений, вернувший людям почти забытое чувство человеческой солидарности. Это были победа, прорыв. Шквал бурных, долго не смолкавших аплодисментов, свидетельствующих о том, что его ждали. Многое мешало Дуряну вернуться к нам. И прежде всего порочная система, которая гасила одних, создавала иллюзию значимости в искусстве других, сбивала с пути третьих. Горько сейчас осознавать, что в других странах живут и творят истинно одаренные художники, талант которых корнями уходит в нашу культуру. Очевидность таланта Огана Дуряна никому не сулила лавров первооткрывателя. Он жил на острие внимания всей музыкальной общественности. Каждый концерт превращался в неповторимый праздник классической музыки. Он был главным дирижером симфонического оркестра, создал симфонический оркестр радио и телевидения. Но Дурян, как известно, был непредсказуем и... неуправляем. Он давно разошелся с официальным календарем. А независимый, пусть даже взбалмошный характер, гордость осознавшего свою силу художника не позволяли перед кем-либо заискивать. Скольких премьер на оперной сцене и в концертном зале мы лишились в те семнадцать лет, что отлучили Дуряна от родины? Это не только эпизод его биографии, это драма нашей национальной культуры, которая, хоть и по другим причинам, продолжается и сегодня. Наши талантливые артисты давно прорубили окно в Европу и США. Ни для кого не секрет, чем оборачиваются для нашего искусства контракты, которые они заключают с зарубежными менеджерами. Как сложилась жизнь маэстро за рубежом - человека сложного, норовистого, но необходимого театру? Найти себя, свое место там непросто - приходилось заново доказывать, на что способен. Дурян вынужден был искать работу в разных странах и в итоге обосновался во Франции. Он дирижировал многими оркестрами, имел успех. Между тем за благополучным фасадом скрывался процесс мучительный и трудный. Это была параллельная, непрекращающаяся внутренняя жизнь, которую можно назвать "незаживающей раной". Он очень остро ощущал жизнь своего народа, и его не покидала тоска по родине. И когда наша замечательная соотечественница из США Люси Ишханян создала здесь фонд для лучших студентов - пианистов Ереванской консерватории, Дурян решил поступить так же: организовал фонд для лучших студентов-дирижеров. Оперный и симфонический репертуар Огана Дуряна практически необозрим. Дирижерское искусство его опиралось не только на высокое техническое мастерство, но и на чувство стиля, которое в конечном счете и обуславливало его яркую творческую индивидуальность. С первых же дней в Оперном театре маэстро столкнулся с массой проблем, требовавших тонкого, дипломатичного подхода. Оркестр, подвигнутый Оганом Дуряном на большое и трудное дело, подчинившийся его твердой воле и твердой руке, пытался осилить не одну трудную партитуру. В работу оркестра он вносил высокий профессионализм, строгий вкус, внедряя европейские оперные традиции, предъявляя оркестру самые высокие требования. Трудно передать, как велико было различие в игре оркестра в конце сезона с тем, каким он был вначале. И, как всегда, Дуряна поддерживали лучшие музыканты оркестра. Конечно, конфликтный нрав главного дирижера оркестра не раз давал повод для скандалов, выходивших далеко за пределы театра. Но бывает ли творческая жизнь без конфликтов? Примеров тому тьма! Тем не менее Дуряна отлучили от любимой работы, обрекли на простой, с которым он никак не мог смириться. То, что прославленный маэстро, гордость национального искусства вместо творчества вынужден был заниматься не свойственным художнику делом - обращаться в суд, - результат некомпетентности бывшего министра культуры, подписавшего поначалу приказ о пожизненном назначении Дуряна главным дирижером, а через год - об освобождении. Не секрет, что работать с посредственностью гораздо легче, чем с осознающим свою силу талантом. Только в этом смысле можно понять руководство театра, ополчившегося против Дуряна. Естественно, борьба за качество требует крепких нервов и воли. Но было ли увольнение фатальной неизбежностью? По крайней мере к нему можно было проявить максимум такта... Природа создала Дуряна дирижером, но отнюдь не борцом за финансовые преобразования. За пультом он демонстрировал истинный талант. Жил в абсолютной гармонии со своими жизненными принципами, сохраняя верность незыблемым законам, продиктованным музыкой выдающихся классиков. Даже в составлении концертных программ он был непревзойден - одно произведение у него как бы продолжало другое, одна какая-то идея заражала слушателей. - Если театр не чувствует нового, он умирает, а ничего страшнее этого нет, - говорил он мне в одной из наших бесед. - Ведь традиции бывают живые и мертвые. Мертвые можно пропагандировать, но все равно успеха не будет. И в нашем театре, увы, есть такие традиции. В театре надо менять ритм работы. А наш оркестр может выйти из оркестровой ямы и в месяц раз давать симфонический концерт. Надо постоянно обновлять репертуар, приглашать певцов, дирижеров из других театров. Нужен живой обмен, международное "кровообращение". Нельзя замыкаться, не зная, что в это время творится в других странах. Жизнь своенравного маэстро поместилась между двумя вехами: с момента, когда он взял в руки дирижерскую палочку, и до того момента, когда он ее оставил. Одаренный от рождения, великий труженик в жизни, человек перед лицом совести - таков был Оган Дурян. Он умер... Но история сохранит его имя за его глубочайшее проникновение в смысл многих музыкальных произведений, за те высокие требования к исполнению, которые он сделал нормой. Какое счастье, что есть еще бесценные записи его дирижерского мастерства. Они останутся с нами до тех пор, пока будет существовать великое искусство Музыки. Наталия Гомцян

-

Обращение группы американских сенаторов к М. Горбачеву Господин президент, мы глубоко озабочены убийствами, насилием, а также грабежом имущества армянского населения г.Баку со стороны организованных групп азербайджанцев в течение последних шести дней. Среди 60 убитых и 156 раненых большинство составляют армяне. Кроме того, последние события повлекли за собой переселение 4000 беженцев-армян. Мы просим Вас принять все меры, чтобы прекратить убийство армянского меньшинства, а также другие формы насилия в этом регионе. Кроме восстановления гражданского мира, мы надеемся, что целью советских руководителей станет обеспечение безопасного переселения тех армян из этого региона, которые сами захотят уехать на родину. Мы надеемся, что Вы также прорвете экономическую блокаду Карабаха и Армении, где в зоне землетрясения продолжают работать многие американцы и другие иностранцы. Ужасающая вспышка насилия в Азербайджане еще раз подчеркивает необходимость воссоединения 160 тысяч армян Нагорного Карабаха с Арменией. В течение 70 лет азербайджанские власти преуспели лишь в ущемлении культурных прав жителей региона, а также экономической дискриминации армян Нагорного Карабаха, которые составляют 80% населения региона. Таким образом, мы настоятельно просим Вас разрешить происходящую трагедию путем предоставления народу Карабаха права самим избрать свою дальнейшую политическую и культурную отнесенность в рамках Советского государства. Пол Уилсон, Пол Саймон, Лерри Брекслер, Джон Кэрри, Клейборн Пелл 18 января 1990 г.

-

Луи джан, с днем рождения, всех благ, крепкого здоровья и благополучия тебе и твоим домашним!

-

Арегназ джан, тысяча извинений за опоздание! С днем рождения, наша бесценная! Счастья здоровья, семейного благополучия и творческих удач!

-

Слова благодарности Гранту Бабаяну Грант Бабаян на протяжении более четверти века (1959-1985 гг.) был главным редактором издающейся с 1920-х гг. в Баку республиканской ежедневной газеты "Коммунист" (на армянском языке). Рекорд - достойный Книги Гиннесса. Однако дело не в его долголетии на посту редактора. Чтобы охарактеризовать Гранта Бабаяна как человека, редактора, деятеля, необходимо использовать лишь слова в превосходной степени. Он был человеком высокого полета, обладающим гибким умом дипломата, личным обаянием, большим интеллектом, способным объединять и консолидировать коллектив. Выпускник исторического факультета Бакинского университета, он в совершенстве владел как родным языком, так и русским. Грант Бабаян был олицетворением интеллигентности. Он был великодушным и добрым не по должности, а в первую очередь в силу своих человеческих качеств, высокого профессионализма. Он пользовался беспрекословным авторитетом среди армянства Карабаха, всей армянской общины Азербайджана. Как армянин, он чувствовал себя ответственным за сохранение национального облика армян Азербайджана и делал все возможное для того, чтобы отражать маленькие радости рядовых граждан на страницах газеты, чтобы решать хотя бы часть их забот. Являясь уроженцем Карабаха из известного села Чартар, редактор Г. Бабаян придерживался главного принципа: в каждом номере газеты обязательно помещать аналитическую статью, очерк об экономике, культуре, образовании Нагорного Карабаха, о его известных людях. И это в Азербайджане и особенно в его столице Баку, в атмосфере вновь активизировавшихся антиармянских настроений. Из-за помещенной в газете рукой редактора информации об Андранике с ним неоднократно проводили неприятные беседы в ЦК Компартии Азербайджана. Таких случаев было немало, и не случайно, что более 30 лет назад редактор Грант Бабаян перенес тяжелый инфаркт. Однако он выдержал и остался в строю. Газета была его стихией, журналистика - призванием. В годы руководства Г. Бабаяна тираж газеты резко повысился, достигая 30, 40, а в отдельные годы и 50 тысяч, львиная доля которого направлялась в Нагорно-Карабахскую автономную область. Несколько поколений журналистов выросли под строгим и добрым руководством редактора. Он с радостью давал дорогу талантливым молодым людям. Также испытывал глубокое уважение к заслуженным ветеранам. Опыт и молодость великолепно соединялись в возглавляемом им коллективе, а по своему профессиональному уровню газета была одной из лучших в Азербайджане. Одним из главных достоинств этого профессионала своего дела было то, что он поддерживал тесные контакты со многими видными представителями интеллигенции Матери-Армении, России, особенно с деятелями армянской культуры, видными военоначальниками, всемирно известными учеными, композиторами, представителями печати. Они неоднократно бывали не только в редакции газеты, но и посещали пронизанный духом армянства очаг редактора. Он с радостью предоставлял страницы республиканской газеты Амо Сагияну, Паруйру Севаку, Сурену Айвазяну, Серо Ханзадяну, деятелям армянского кино и театра. Не было в Армении такого важного экономического, культурного или научного события, которое не находило бы своего отражения на страницах руководимой Г.Бабаяном газеты. Кстати, долгие годы он был читателем "Голоса Армении" и высказывал очень высокое мнение о профессионализме журналистов газеты в деле освещения сложнейших проблем современной действительности. Он очень любил ереванскую бархатную осень и каждый год приезжал в сентябре в Армению, чтобы насладиться ее волшебными красками и ароматами, встретиться со старыми, верными друзьями. Исключением стал сентябрь 2010 г. Остановилось большое, доброе и уставшее сердце Гранта Маргаровича. Однако биение сердца журналиста и редактора будет по-прежнему слышно тем десяткам тысяч читателей, кто в архивах Армении и НКР откроет и вчитается в красноречивые страницы редактировавшейся им газеты. Биение его беспокойного сердца всей душой почувствуют те, кто перечитает увидевшие свет в Москве в 2002-2003 гг. книги "Встречи, которые несу в себе" и "Созвездие талантливых ученых", которые являются свидетельством сложной и противоречивой эпохи, хранят в себе счастливые мгновения прожитой автором долгой и мудрой жизни. Вечное уважение заслугам яркого человека и его светлой памяти. Рубен Григорян, бывший завотделом образования и науки бакинской армянской газеты "Коммунист", член Союза журналистов СССР

-

Главное богатство Армении - люди

-

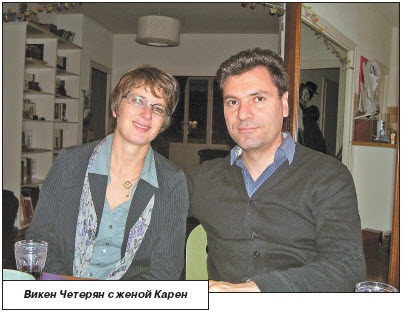

Несколько эскизов из жизни армян Швейцарии Кратковременная поездка (всего 4 дня) на семинар экспертов в Женеву дала мне возможность познакомиться с жизнью и организацией армянской общины в Швейцарии и, в частности, в ее франкоязычной части. Немного истории Первые упоминания в армянских источниках о Швейцарии датируются второй половиной XV века. Речь идет о работе епископа Мартироса Ерзенкаци, посвященной его путешествию в страну франков. В XVII-XVIII вв. в Швейцарии появились первые армянские торговцы, которые прибыли из соседних Германии, Франции, а также Константинополя. Со второй половины XIX века в Швейцарию стали прибывать армянские студенты на учебу в университеты Базеля, Лозанны, Женевы, Цюриха и Фрайбурга. Напомним, что здесь учились армянские писатели и поэты Рубен Севак, Аветик Исаакян и Дереник Демирчян, публицист Григор Арцруни, будущий Католикос и Верховный Патриарх всех армян Хорен Мурадбекян и другие. Первая армянская общинная организация в Швейцарии была создана в 1907 году в Лозанне студентами. В 1887 году в кафе «Landolt» армянскими студентами университета Женевы (Аветисом Назарбекяном, Маро Варданяном, Кристафором Оганяном, Рубеном Ханазатом, Габриэлом Кафяном и другими) была создана старейшая армянская политическая партия - социал-демократическая партия «Гнчак» («Колокол»). Здесь же, в Женеве, до 1891 года армянские социал- демократы издавали свою официальную газету «Гнчак». С 1891 по 1914 г. в Женеве находилось европейское бюро другой традиционной армянской партии - АРФ «Дашнакцутюн», которая издавала здесь свою официальную газету «Дрошак». Присутствие организованной общины и офисов армянских политических партий сыграло немаловажную роль в том, что правительство Швейцарии в марте 1897 года официально осудило армянские погромы в Османской Турции в 1894–1896 гг. С 1910 года функционирует швейцарский офис Всеармянского благотворительного союза (его сейчас возглавляет Талин Авагян). Швейцарская епархия Армянской Апостольской Церкви была основана в 1969 году (центр – храм св. Акопа). Сегодня Отчасти конфедеративное политическое устройство Швейцарии продиктовало и форму организации армянских общин этого государства, которые разбросаны по различным городам и кантонам. Но, безусловно, более половины армянской общины Швейцарии (порядка 5 тыс. человек) живет в Женеве, Лозанне (в обоих городах вместе живет около 3 тыс. армян), Берне и Цюрихе. Именно в этих городах армянские общины организованы наилучшим образом. Здесь есть школы, периодические и интернет-издания, культурные, в том числе танцевальные группы и хоры, например «Ани» и «Аракс». Действуют молодежные, спортивные и женские союзы, организации по профессиональной принадлежности, прежде всего врачей, бизнесменов и инженеров, а также организации, занимающиеся политической деятельностью. Небольшие армянские группы дисперсно живут в Локарно, Базеле, Лугано, Бадене, Аарау, Райнеге, Тичино, Кройцлегене и других городах. Интересно, что небольшая армянская община, проживающая в Оберентфельдене, сумела организовать футбольный клуб «Масис-Арау», который является одной из дочерних команд ФК «Арау». Помимо вышеупомянутых, среди организационных структур армянской общины выделим «Союз армян Швейцарии», который был основан в 1947 году, общество «Швейцария - Армения» и «Форум армян Швейцарии» - в 1997 году, газету и интернет-сайт «Ардзаганк». Парламент Швейцарии 16 декабря 2003 года признал геноцид армян в годы Первой мировой войны в Османской Турции. Данный правовой акт является не только отражением соответствующих настроений в политическом истеблишменте Швейцарии, но и результатом эффективной работы всех без исключения армянских организаций страны. Известно, что в результате этого признания в швейцарское законодательство были внесены соответствующие коррективы и уже есть судебная практика по делам лиц турецкого происхождения, отрицавших геноцид армян в годы Первой мировой войны. Вместе с тем Швейцария, признавшая геноцид, является последовательной сторонницей и посредником в процессе нормализации армяно-турецких отношений. Для того, чтобы понять «технологию жизни» армянской общины, рассмотрим деятельность небольшой армянской организации - «Ассоциация армянских женщин Женевы». В комитет ассоциации входит 8 человек, представляющих несколько поколений. Раз в два месяца ассоциация издает на французском и армянском языках небольшой бюллетень, из которого можно получить информацию о деятельности организации. Кроме того, бюллетень вбирает в себя большой объем сведений о жизни армянской общины: от рекламы фирм, принадлежащих армянам, до политического анализа армяно-турецких протоколов, от объявлений о концертах, балах и свадьбах в общине до детального графика встреч с паствой священника армянской апостольской церкви в германоязычных кантонах Цюриха и Нефшателя с 14 ноября по 23 января и даже сообщения о том, где можно купить лаваш (http://lavashbio.ch) по цене 8 франков за килограмм. Столь скрупулезное изложение содержания бюллетеня сделано с целью проиллюстрировать, как именно формируются внутриобщинные связи и как именно они функционируют. Отсюда сплоченность и организованность общины. Кроме того, в очередной раз подтверждается аксиома о том, что эффективность политического лоббинга общины в немалой степени зависит от организованности, сплоченности и целеустремленности, а уж потом от численности. Личность Естественно, что, говоря об армянской общине Швейцарии, нельзя не сказать о личностях, которые являются ее неотъемлемой частью. Поначалу хотелось рассказать о состоятельных людях, достигших большого успеха в бизнесе, или тех, кто успешно работает в сфере искусства, медицины, науки и техники. Однако я решил рассказать о своем коллеге, возможно, одном из самых талантливых журналистов армянской диаспоры - Викене Четеряне. В. Четерян родился в Бейруте 43 года назад, где закончил гимназию первой и второй ступеней, а затем и Американский университет по специальности «английский язык и литература», получив степень бакалавра. С 1989 г. - в журналистике, хотя начинал как переводчик с арабского на английский. В 90-х подготовил серию репортажей, интервью и аналитических материалов по конфликтам на Южном и Северном Кавказе, которые публиковались в ведущих изданиях Европы, прежде всего Швейцарии (Neue Zuercher Zeitung, Wochn- Zeitung и Die Weltwoche), Франции (Le Mond Diplomatique), Дании (Information) и Великобритании (Al Hayat). Неоднократно Четерян бывал в Нагорном Карабахе и Абхазии во время войн 90-х годов, в Чечне (до начала первой войны). В 90-е годы сделал также несколько репортажей с Балкан, в частности из Сербии. Затем, в середине 90-х, сфера его профессиональных интересов расширилась, и он стал чаще бывать в Центральной Азии, особенно в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. Пишет В. Четерян на 4 языках: армянском, арабском, английском и французском. Знает также немецкий, немного русский и, по его словам, сможет поддержать 10-15-минутную несложную беседу на турецком языке. Викен - автор нескольких книг, одна из которых вышла в свет на русском языке в Ереване в 2003 году под названием «Маленькие войны и большая игра». Последняя его книга вышла в прошлом году в престижных издательствах Лондона и Нью-Йорка и называется War and peace in the Caucasus: Russian’s troubled frontier («Война и мир на Кавказе: беспокойная граница России»). Сейчас журналист собирает материал для своей новой книги, на этот раз по Среднему Востоку. Вполне возможно, что главным объектом его исследования будет Абу Мусабу аз-Заркауи - международный террорист, убитый в 2006 году в Ираке, где он, скорее всего, был руководителем местной ячейки «Аль-Каиды». Именно этому иорданцу приписывается организация почти всех крупных терактов в Ираке. Биография аз-Заркауи является достаточно темным и малоизученным пятном в мировой публицистике. Видимо, В. Четерян хочет ликвидировать это «пятно». Несколько лет назад В. Четерян защитил докторскую диссертацию в Женевском институте международных отношений. Он является одним из основателей и преподавателей Кавказского института СМИ в Ереване (ныне Институт Кавказа). Несколько лет он прожил в столице Армении с женой Карен и детьми. Сегодня его жена, выпускница Цюрихского университета - франкошвейцарка Карен, которая работает на ответственном посту в мэрии Женевы, является видным функционером партии «зеленых» в этом городе. «Зеленые» очень хотели бы видеть ее мэром города или же депутатом парламента. Однако Карен пока не дает согласия на эти инициативы, т.к. дети еще малы. Их трое, и все мальчики: Варужан (1996), Дживан (1999) и Ноэ/Ной (2006). Все мальчики, как и их мать, очень неплохо говорят по-армянски. Опытный журналист, умелый рассказчик и прекрасный аналитик, он хорошо осознает, как именно воспринимаются те или иные события в нашем регионе, как на Западе, так и на Востоке. Он - один из тех интеллектуалов, который формирует общественное и экспертное мнение в мире о ситуации в нашем регионе. Такие интеллектуалы, патриоты и трудоголики, как Викен Четерян, являются «золотым фондом» армянской диаспоры, да и не только диаспоры, нового поколения. Давид Петросян

-

Вспоровший Ильхаму живот Мехралиев – не псих В Баку произошла запрограммированная еще в апреле 1992 года трагедия. 37-летний Ровшан Мехралиев, принимавший участие в вооруженной агрессии Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики, зарезал мать, жену и двух несовершеннолетних детей. Как сообщается, Ровшан вспорол живот свому шестилетнему сыну Ильхаму, а четырехлетней дочери Саиде нанес множество ножевых ранений, ставших причиной смерти девочки. Озверевший Ровшан зарезал также пытавшуюся заступиться за детей мать – Эльмиру, и жену - Лалу. Подобные сообщения о групповом убийстве членов семьи одним из родственников, приходят из Азербайджана нередко, однако на этот раз кровавая новость привлекла наше внимание тем, что азербайджанская пресса пытается объяснить произошедшее возможной контузией Ровшана в годы агрессии Азербайджана против НКР. Данное обстоятельство заинтересовало и нас, и мы, воспользовавшись своими каналами, попробовали уточнить ее. Выяснилось, что Ровшан Мехралиев «воевал» под командованием первого национального героя Азербайджана Шаина Тагиева, в составе печально известного батальона «Гуртулуш». Данное обстоятельство является для знающих людей многозначительным фактом. «Батальон «Гуртулуш» - то самое «воинское» формирование, которое ворвалось 10 апреля 1992 года в армянское село Марага, в котором вырезало, расчленило и сожгло трупы 57 престарелых жителей деревни. Одновременно они увели в плен девять несовершеннолетних армянских детей, самой старшей из которых – Барсегян Лиане – было ровно 10 лет, а самой младшей – Амбарцумян Леле – один годик и 4 месяца. Ровшан Мехралиев – один из убийц и людоедов батальона «Гуртулуш» - привык к запаху и вкусу крови. Вернее, он тосковал по крови, и можно только удивляться, что очередное свое преступление он совершил спустя 19 лет после трагедии Мараги. В сознании арцахца Марага стала символом турецкого средневекового варварства и звериной жестокости. И вовсе не случайно, что именно командир батальона «Гуртулуш» - Шаин Тагиев – стал первым национальным героем Азербайджана. Трагические события в Мараге и безжалостное убийство беззащитных стариков – полностью соответствуют менталитету закавказского турка. И вовсе не случайно, что убийцей стал один из аскеров известного своей кровожадностью батальона. Азербайджанская пресса, пытающаяся найти в истоках этого преступления последствия возможной контузии, полученной в годы войны, глубоко ошибается. Батальон «Гуртулуш» никогда не воевал: его аскеры занимались лишь мародерством и резней мирного армянского населения, всячески избегая встреч на поле боя с армянскими воинскими формированиями. Члены батальона «Гуртулуш» не могли получить контузии или быть ранены во время боя. Не увенчаются успехом и попытки азербайджанских журналистов и пропагандистов объяснить нечеловеческую жестокость Р. Мехралиева его психическим расстройством.Так, заместитель начальника 25-го отделения полиции Низаминского района Баку Давуд Ахмедов уже успел «ссобщить прессе», что убийца Мехралиев страдал психическими расстройствами. Это – сознательный обман: Ровшан Мехралиев никогда не состоял на учете в психиатрической больнице. Бывают все же совпадения, которые трудно назвать иначе, чем воля Провидения. Групповое убийство своей семьи Р. Мехралиев произошло по адресу: Баку, улица Ширина Мирзоева, дом 72, кв. 34. Ширин Мирзоев – другой убийца престарелых арцахских сельчан: это он командовал батальоном, на несколько часов захватившим армянские села Фарух, Караглух и Храморт Аскеранского района НКР, в которых они убили всех, не успевших покинуть дома мирных жителей. Так, только в селе Храморт, в котором агрессор «хозяйничал» всего лишь один час, были зверски убиты все 12 не успевших покинуть село жителей. В их числе Ануш Погосян – 73 года – ей вырезали груди; Сатеник Григорян – 82 года – старую женщину распяли на дверях собственного дома; Вартан Арзуманян – 81 год – отрубили голову, тело расчленили; Саяд Арзуманян – 79 лет – вырезали груди, расчленили тело... Остальные: Агаджанян Ваня – 60 лет, Григорян Мушег – 51 год, Хачатрян Вардануш – 73 года, Хачатрян Григорий – 81 год, Петросян Амест – 72 года, Вартанян Гюлвард – 48 лет, Шамирян Вачаган – 66 лет – были сожжены. Командовавший нелюдями, ворвавшимися в наши села, полковник-лейтенант вооруженных сил Азербайджана Ширин Мирзоев, был уничтожен армянскими воинами спустя несколько дней после этих преступлений. Стоит ли удивляться тому, что этот людоед также удостоился звания национального героя Азербайджана? Гейдар Алиев, подписавший этот указ, умел ценить людей, носящих в себе незамутненные гены тюркского кочевника. Сегодня на улице, названной его именем, вырезают семьи закавказских турок. И делают это не армяне, а убийцы армянских стариков и детей. Ныне, когда они лишились возможности добраться до армян, жаждущие крови убийцы режут своих. В том числе и детей. Р. Мехралиев – обыкновенный и нормальный закавказский турок, со всеми присущими составляющим эту «нацию» племенам особенностями. Это он доказал в Храморте. И не стоит сегодня искать в нем психические отклонения.

-

Самвел Карапетян Грузия и Турция совместными усилиями захватывают армянские храмы Предварительное соглашение по восстановлению 4 христианских храмов (Ошк, Ишхан и т. д.) в Турции взамен на восстановление и строительство мечетей в Грузии – аморальный и антинаучный шаг. Все указанные храмы были построены армянами-халкедонитами. Претензии грузинской стороны, мягко говоря, на эти храмы нечестны и аморальны. К примеру, когда было принято решение восстановить Голубую Мечеть в Ереване, мы пригласили специалистов из Ирана. Также и должна была поступить Турция, если бы основной целью было бы восстановление храмов в первозданном виде, как исторической культурной ценности. Но вся суть в том, что весь этот процесс имеет политическую подоплеку. Для грузин важно присвоить армянские храмы, а туркам только это и нужно, поскольку страдающие армянофобией турки готовы отдать храмы кому угодно, только не армянам. В этом суть Турции. Все отмеченные храмы расположены в Тайкском регионе, который являлся северной областью исторической Армении. В X веке во время правления Давида Кюрапалата армянское царство Тайка приняло халкедонство, то есть присоединилось к Византийской церкви. В этот период были построены строения и храмы, которые стали символизировать второй золотой век армянской архитектуры. К примеру, храм Банак в Тайке имеет архитектурное сходство со Звартноцем. Грузины называют этот храм Бана и считают его памятником грузинской культуры, но это не так. Даже местные турки называют этот храм Пэнэк, акцентируя «к» на конце. Это простой, но очень символичный пример. Вся проблема в том, что халкедонские храмы Армянская Апостольская Церковь не признавала, вследствие чего Тайкская церковь присоединилась в Грузинской епархии и церковные надписи в тайкских церквях были выполнены на грузинском языке, однако их авторами были армяне-халкедониты, а не грузины, в тот период в Тайке вообще не проживало грузин. В храмах есть множество гравюр на грузинском, которые с эстетической точки зрения великолепно исполнены, но имеют грамматические ошибки, которые грузины не могли допустить, что свидетельствует о том, что авторы просто не знали грузинского языка. Кроме того, с точки зрения архитектуры в храмах армян-халкедонитов наблюдается влияние византийской архитектуры, однако отсутствует общность с грузинскими церквями, которые в основном отличаются низким алтарем или полным его отсутствием. Церкви богаты также фресками, в которых прослеживается прямая связь и влияние армянской культуры. Тайкские храмы изучил российский архитектор Н. Токарский, который пришел к интересному выводу, отмечая, что тайкская архитектура ни армянская, ни византийская и ни грузинская, она является синтезом этих культур.

-

Сбалансированная политика России приведет к дезорганизации отношений с Арменией Актуальные московские политики чрезмерно серьезно восприняли всевозможные «цветные революции», испытывая различные попытки западного сообщества вытеснить Россию из зон ее традиционного влияния, что привело к некому хроническому синдрому ожидания угрозы и «измены» партнеров. Если говорить об измене, то в какой-то мере это было бы приемлемо в части политики близкородственных стран – Белоруссии и Украины. Но и поведение кавказских стран воспринимается в Москве таким же образом. Наиболее правдоподобной версией данного ажиотажа в Москве являются внутриполитические интересы в Армении. Политическая борьба в Армении обретает весьма опасный и непредсказуемый характер, что вызвало большой интерес за рубежом, в политических, дипломатических и аналитических кругах. Считается, что от результатов парламентских выборов в Армении будут, во многом, зависеть дальнейшие процессы на Южном Кавказе и роль России в регионе. В Москве ищут приемы, каким образом оказать влияние на исход выборов, и, видимо, некоторые политтехнологи, среди которых немало искренних друзей Армении, не нашли ничего другого, как превратить проблему НАТО в ключевую в раскладе сил и в политической борьбе в Армении, что, скорее всего, произошло с подачи заинтересованных групп в Ереване. И власть, и оппозиция вполне охотно приняли эти правила или схему обсуждения своей борьбы. Но если Серж Саргсян, оказавшись в фаворе у Москвы, практически, не отреагировал на данный прием политической технологии, то его оппоненты решили, что события разворачиваются весьма опасно для них и перешли в наступление, опасаясь забвения, о чем свидетельствует резкое падение рейтинга оппозиции. Сейчас карты раскрыты, и «антологическим противникам» – американцам продемонстрировали, кто с кем и кто куда. Конечно, «проатлантическая» и «проамериканская» самодостаточность как С.Саргсяна, так и лидеров оппозиции столь же сомнительна, как и вообще их способность проводить системную внешнюю политику, но, очевидно, что С.Саргсяна превращали в безальтернативную политическую фигуру прозападного направления, и он весьма сознательно эту игру принимает, она его устраивает. Наконец-то в армянской действительности возник «официально провозглашенный» агент атлантизма, или, может быть, таким образом: «агент, но не атлантист». Искусственно культивируемый «атлантист» комплементарного типа очень нужен другим, наиболее возможным претендентам на президентский пост. Но в этой ситуации нужно вспомнить и отметить всех тех, кто посещал штаб-квартиру НАТО и Пентагон, пытаясь заручиться поддержкой в этих двух «сакраментальных» учреждений. Именно Левон Тер-Петросян (первый президент Армении, ныне лидер радикальной оппозиции, - прим. пер.) в последние годы оказался аутсайдером в атлантическом векторе политики Армении, хотя все это, конечно же, наиграно, безусловно, подстроено под внешние запросы и интересы. Несмотря на свои «новые» отношения с американцами, С. Саргсян однозначно будет удерживаться исключительно в пророссийском притяжении, а Л. Тер-Петросян обречен на однозначный «проамериканизм». Возникает вопрос, способны ли актуальные и актуализированные армянские политики быть «атлантистами», «американистами», «евразийцами», «европеистами» и чем–то другим подобным? Выиграет ли от этой игровой ситуации Россия, и в какой перспективе она может выиграть? Получается, что Россия стремится к ясности, предсказуемости и одномерности в Армении, и прилагает усилия для создания атлантической «партии», делая ставку на крайне непопулярные приемы. Совершенно очевидно, что ни на С. Саргсяна, ни на Л. Тер-Петросяна американцы ставку не сделают - это две весьма и весьма одиозные персоны, повязанные многими цепями и обязательствами с самыми неприятными и неприемлемыми обстоятельствами. Но, все же, несмотря на то, что С. Саргсян и Л. Тер-Петросян являются политическими соперниками, нет никаких оснований утверждать, что они преследуют какие-то принципиально различные цели. Они являются лидерами двух группировок, стремящихся к власти, и именно таким образом воспринимаются американцами. В настоящее время США пытаются рассматривать в качестве приоритетного партнера на внутриполитическом «поле» Армении Раффи Ованнисяна, чьи предпочтения и цели весьма спекулятивны и демагогичны. Он является лидером партии «Наследие» и руководителем Центра стратегических исследований, которые финансируются из различных источников в США. А чем же заняты США в создавшейся ситуации? Американцы предпочитают работать с президентом Армении, так как считают, что он, пока, сохраняет рычаги власти и вполне способен провести выборы в режиме относительной свободы и добиться ротации представительской и исполнительной власти. Американцы уже на протяжении двух лет активно занимаются проектированием выборов в Армении, предъявив президенту несколько условий в отношении типов политиков, способов проведения предвыборной кампании. Пока в Армении реализуется логика американских инициатив, а не российских. Цель США в отношении Армении заключается не только в использовании армянского фактора как рычага в сдерживании Турции, но и в попытках недопущения использования Россией Армении как союзника и партнера, попытке вывести ее из российской политической игры. США выстраивают процесс урегулирования турецко-армянских отношений не только с целью сдерживать Турцию в ее внешнеполитических амбициях, но и сделать Армению участником этого процесса и задач, что означает вывод ее из-под влияния России. Данные подходы и позиции совершенно не зависят от влияния на внутриполитическую жизнь. Ни американские, ни российские усилия по оказанию влияния на внутренние политические процессы не приведут к усилению предпочтительности политики обеих держав со стороны ни политиков, ни общества. Государство, которое заинтересовано в усилении влияния в Армении, не должно настаивать на урегулировании карабахской проблемы в рамках тех нереалистических схем, которые хорошо известны. Не настаивать на селективности в сфере внешней политики и в геоэкономической сфере. Невозможно отнимать у Армении право выбора по экономическим проблемам и проблемам безопасности, в особенности по конкретным вопросам. Внутриполитические предпочтения внешних сторон неизменно приведут к резкой реакции и ни к чему не приведут. Партнер, особенно стратегический партнер, не должен постоянно ставить под сомнение «преданность» партнера и ограничивать его внешние возможности, что приводит к его ослаблению. Следует принять во внимание, что нынешние политические руководители России - это люди, не располагающие достаточным политическим опытом, сильно подверженные тем или иным лоббистским влияниям. Несмотря на то, что власть сосредоточена в рамках администрации президента, но это только официальная власть, помимо официоза в России не ослабевает власть и влияние коммерческих компаний, оказывающих большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику, вопросы обороны и безопасности. Кризис, которому подвержена мировая экономика, быть может, ослабит влияние компаний, но на место одних компаний и группировок могут придти другие. В России разработано много директивных документов, имеющих концептуальное значение, но эти директивы все еще не работают и не задействованы. Внешняя политика России, во многом, носит характер реагирования на внешние вызовы, что, в принципе, не отличает российскую политику от внешней политики государств СНГ, роль которых в мире несравнима с ролью России. В данных условиях внешняя политика России не может носить достаточно системный и последовательный характер. «Русский проект» «урегулирования» карабахской проблемы, который был предложен сторонам конфликта осенью 2008 года, представляет собой «классический» пример политики государства, которое так и не выработало политику по отношению к регионам или не способно решать многие региональные проблемы. Однако, характер российского политического руководства, обстоятельства и условия, в которых происходит выработка внешней политики, хотя и имеют весьма важное значение, но, все же, имеют вторичное значение в проведении политических курсов. Россия явно пытается пересмотреть приоритеты во внешней политике, исходя из новых тенденций в мире и в регионах. Видимо, в Москве многим политикам представляется, что в мире и в регионах сложились благоприятные условия для выстраивания новых отношений с государствами, которые раньше никогда не являлись партнерами и союзниками России, прежде всего, конечно же, с Турцией. Но отношения с Турцией могут быть выстроены заново только в режиме взаимных уступок, и в этой перспективе становится очевидным искушение сдать интересы Армении, причем, ее коренные национальные интересы. Уже сейчас становится понятным, что установление отношений стратегического характера с Турцией не столь уж легкое дело, даже при взаимной заинтересованности. Внешняя политика Турции стала многосложной и зависит от различных обстоятельств, перекрестных интересов различных партнеров. Подписанная в Майндорфе резолюция по карабахской проблеме 2 ноября 2008 года оказалась примером провала любых попыток игнорировать интересы Армении, но все еще остается непонятным, насколько Россия уяснила порочность своих взглядов или же она предпримет очередные попытки удовлетворить требования Азербайджана и Турции. Вскоре после данных попыток «сдать» интересы Армении, во имя ближних и не очень осмысленных позиций России, Турция поспешила продемонстрировать готовность урегулировать отношения с США, и даже начались переговоры о создании новой базы США на Черноморском побережье Турции. Помимо этого, визит Дмитрия Медведева в Баку по «газовым вопросам» в июле 2009 года оказался «провальным», что и ожидалось. Однако, это только отдельные фрагменты, а в целом отношения Россия – Турция – Азербайджан не обрели тех стратегических свойств, на что возлагались надежды в Москве. Данные события, несомненно, явились отправной точкой формирования новых отношений Армении с Россией, которые уже трудно будет назвать союзническими и, тем более, стратегическими. Поэтому обеспокоенность Москвы по поводу внешней политики и предпочтений Армении не может не отразиться на внутреннем положении в стране, и, по всей вероятности, данное отношение России приведет перестановке политических сил в Армении. Если нынешние планы США по усилению своего военного присутствия в Черном море, на Южном Кавказе и в Центральной Азии будут реализованы, то есть, в этих в регионах возникнет «третья сила», то попытки Армении и армянского общества скорректировать внешнеполитические предпочтения станут более настойчивыми. Пока Армения без успеха пыталась проводить так называемую многовекторную политику, которая воспринимается таковой только в дипломатическом контексте, но никак не в плане реальной политики. То, что США, якобы, оказывают сильное давление на Армению по проблемам геополитических ориентаций и, в особенности, по карабахской проблеме, является ничем иным, как выдумкой армянских властей. Никакого сколько-нибудь ощутимого давления США, на самом деле, не оказывают. Нет также давления в отношении интеграции Армении в НАТО, и не только из-за нежелания применять способ принуждения. Для США расширение состава, функций и зоны ответственности НАТО столь же проблематично, как и для их европейских партнеров. США пока не приняли решения и продолжают оценивать геостратегическую перспективу. США всегда предпочитали иметь дело с отдельными государствами непосредственно, нежели посредством отношений в рамках НАТО. Армения рассматривается США как государство-резерв, которое будет использовано в полной мере и вполне адекватно после установления полного контроля над Южным Кавказом. Зачем же излишняя суета. Если принято говорить о том, что Россия не имеет вполне разработанного плана по Южному Кавказу, то в гораздо большей мере это можно было бы сказать в отношении США, чьи интересы в этом регионе весьма ограничены и сводятся исключительно к добыче и транспортировке нефти. Все остальное подчинено этой цели. 2010 год стал решающим в определении логики отношений и формата партнерства между Россией и Арменией. Россия предпочла осуществить попытку проводить паритетную политику на Южном Кавказе, что приведет к дезорганизации отношений с Арменией.

-

Республика Арцах может стать могильщиком Азербайджана Voskanapat.info. Новогоднее выступление Ильхама Алиева, в котором он позиционировал себя в роли президента-лидера азербайджанцев всего мира, вызвало недовольство Ирана, в котором проживает немалое количество тюркоязычного населения, называемого в Баку «азербайджанцами». Так, иранское агентство Mehr сообщило, что новогоднее обращение президента Азербайджана разгневало главу Комиссии по внешним связям и безопасности парламента Ирана Алладина Бруджери, заявившего, что Ильхам Алиев не может быть лидером тюркоязычных иранцев, потому что они считают своими лидерами руководителей иранского государства. «Ильхам Алиев - это президент Азербайджана, что не дает ему права быть лидером всех азербайджанцев», - заявил А. Бруджери. Религиозные и политические деятели Ирана в эти дни напоминают о проведении Баку антиисламской политики и дружеских отношениях Азербайджана с Израилем, о сносе и закрытии мечетей, запрете хиджабов и т. д. Иранское агентство Presstv.ir выступило с предупреждением к руководству Азербайджана и потребовало воздержаться от заявлений, которые «способны пробудить разногласия между этническими группами соседних государств». Спровоцированное президентом Азербайджана очередное похолодание отношений между Тегераном и Баку не может и не должно восприниматься как спонтанное явление, отражающее сугубо личные взгляды И. Алиева, или недопонимание ситуации. Скорее всего, речь президента Азербайджана является результатом конкретизации внешнеполитических приоритетов возглавляемого им государства. Азербайджану, оказавшемуся заложником отношений США с Ираном и Россией, а также Турции с Израилем и Израиля с Ираном, больше не удается сидеть двух стульях. Необходимо сделать выбор, и он, судя по развитию событий, уже произошел. Между тем, как сообщает азербайджанская газета «Эхо», нынешнему выпаду Алиева против Ирана предшествовали интересные события. Выяснилось, что несколько месяцев назад в Баку проводились переговоры с Ираном, во время которых Азербайджан просил предоставить своим вооруженным силам коридор вдоль иранского берега реки Аракс, «для марш-броска на Физули, Джебраил и Зангилан». Как пишет газета, переговоры «по вине иранской стороны не привели к успеху». Трудно сказать, что имеет в виду газета под выражением «вина», тем не менее, становится ясно, что предложение Азербайджана было отвергнуто. Тегеран не согласился на предательство многотысячелетнего соседа, друга и партнера. Однако уже следующее предложение статьи звучит откровенной угрозой в адрес Тегерана. «Между тем Азербайджан мог бы гарантировать Ирану, в случае его согласия, полный нейтралитет во время войны иранцев с Западом», - сообщает газета, возможно даже не сознавая всего цинизма этого предложения. В степени информированности газеты можно было бы засомневаться, если бы не последующие события. Как известно, в конце декабря истекшего года президент США, воспользовавшись каникулами в работе Сената, самолично назначил любимого в Баку Метью Брайзу послом в Азербайджане. Вслед за этим последовало новогоднее выступление И. Алиева, содержащее откровенный выпад против Ирана, после чего Барак Обама направил поздравительное письмо И. Алиеву, поздравив его с Новым годом. Я могу ошибиться, но, кажется, это происходит в первый раз, когда президент США поздравляет президента Азербайджана с Новым годом. Напомню в связи с этим, что еще 2009-й год Азербайджан, по распоряжению И. Алиева, встречал без праздничных украшений. Объяснение тогда звучало убедительно: праздничные дни совпали с траурными мероприятиями, проводимыми мусульманами в месяц мухаррам исламского календаря хиджра. Проблема, однако, в том, что и в текущем году новогодние праздники совпадают с месяцем мухаррам, что не помешало Алиеву установить новогодние елки по всему Азербайджану, а приход Нового года отметить грандиозным фейерверком. Ильхам, в лучших традициях банановых республик, превращает праздники в меседжи по политической ориентации. Подобное поведение президента Азербайджана не могло остаться незамеченным. И первым о своем возмущении заявил председатель Исламской партии Азербайджана (ИПА) Мовсум Самедов. Выступая 2 января на заседании генерального меджлиса ИПА, он обрушился с резкой критикой на Ильхама Алиева. Ильхаму припомнили все: от запрета хиджабов в учебных учреждениях, до миграции населения – свыше 4 миллионов человек – из республики, от сноса мечетей, до распущенности нравов. Запрет хиджаба М. Самедов расценил как «удар по нравственности азербайджанского народа», а самого Ильхама сравнил с одним из главных врагов мусульман-шиитов – Йазидом ибн Муавией, распорядившимся убить внука пророка Мухаммеда – Имама Хусейна. Самедов напомнил присутствующим, что в данное время на календаре Хиджры месяц Мухаррам, когда мусульмане отмечают траур по гибели Имама Хусейна, и высказал убеждение, что Азербайджан ожидают большие трагедии, так как «правительство полностью находится под властью сионистов». «Поэтому азербайджанский народ должен подняться и положить конец деспотическому режиму и руководителю с обликом Йезида», - обобщил свое выступление М. Самедов. Несомненно, Самедов будет арестован: Ильхам Алиев, терпеливо сносящий брань в свой адрес, панически боится любой обоснованной критики. Тем не менее, нельзя не заметить радикализации верующей части населения Азербайджана. И винить в этом руководству этого образования надо не Иран, а собственную политику жесткого, а зачастую и жестокого подавления любых проявлений инакомыслия, как на политическом, так и на религиозном поле. Более того, трудно не согласиться с предсказаниями М. Самедова о том, что Азербайджан ждут серьезные потрясения. И основной побудительной причиной этому явится не антиисламская внутренняя политика Алиева (хотя и это будет иметь свое значение), а именно выбор внешнеполитического курса. Нынешняя внешняя политика Баку объективно разводит его по разные стороны идеологических баррикад не только с Тегераном (что, с учетом цивилизационных противоречий турок с иранцами, еще можно было бы понять и обосновать), но и с неуклонно исламизирующейся Турцией. Кроме того, вряд ли нынешний выбор Азербайджана придется по душе России, которая, что бы там ни говорили политики, находится на переднем крае борьбы с атлантизмом. Трудно не заметить, что большая часть нынешних и грядущих бед Азербайджана связана с карабахской политикой Баку. И. Алиева, в отличие от своего отца так и не осознавший бесперспективность реваншистских настроений, готов лечь сам и уложить Азербайджан под любой силой, способной, по его мнению, оказать помощь Баку в вопросе «возврата» Арцаха. Отсюда его метания от Запада к России, от Турции к Израилю, от Ирана и вновь до Европы. Такая политика, однако, вырабатывает стойкое мнение об Азербайджане как о ненадежном политическом партнере, что осознают уже даже в Турции. Именно поэтому Азербайджан ныне рассматривается в мире исключительно как поставщик энергоресурсов, с политическими амбициями которого можно удовлетворять лишь декларативными и ничего не значащими заявлениями. При этом потребители азербайджанской нефти прекрасно сознают, что Азербайджан полностью существуют за счет функционирования развитых стран и поглощая продукцию, производимую государствами – потребителями нефти. Это дает им возможность диктовать свои условия, от возможности чего никогда не откажется ни одна страна в мире. Азербайджан, возможно, сам того не сознавая, неуклонно теряет право и способность на самостоятельную внешнюю политику, и происходит это, повторю, от неуемных и несбыточных амбиций. У Ильхама Алиева, если он желает спасти свое и Азербайджана будущее, существует единственный выход из сложившейся ситуации: развернуть внутреннюю и внешнюю политику Баку на 180 градусов, постепенно снизить накал антиармянской пропаганды и риторики и отказаться от реваншистских идей. Только такой подход к проблеме Нагорно-Карабахской Республики может гарантировать будущее для Азербайджанской Республики и для клана Алиевых. В противном случае Азербайджан рискует столкнуться с вызовами, для адекватного ответа на которые у него просто нет политических и иных ресурсов. Что касается перманентно высказываемых в Азербайджане мнений о военном пути решения проблемы Республики Арцах, то Алиеву необходимо набраться мужества и признаться хотя бы самому себе: возобновление агрессии против НКР не будет одобрено ни одним из ведущих центров мира. А это означает, что в случае новой войны Нагорно-Карабахская Республика и ее Армия Обороны непременно обернутся могильщиком Азербайджанской республики.

-

И вновь о необходимости изменения акцентов в борьбе Случилось то, что должно было случиться. Несмотря на исключительно хорошую работу армянских лоббистских организаций США, Палата представителей США не обратилась к резолюции о признании Геноцида армян. Конечно, ее не отклонили, но и не приняли. Думаю, что неправильно ждать от общины американских армян почти невозможного. В нынешней политической ситуации усилия и голоса американских армян не могут перевесить американские интересы на Среднем Востоке. Американские армяне вправе обижаться, поскольку парламентарии не выполнили своих обещаний. А властям Армении, думаю, нечего сетовать, поскольку год назад как раз из-за этого самого интереса они отказались от попранных прав своей страны, готовы были, да и сегодня готовы (поскольку протоколы все еще находятся в подвешенном состоянии) отдать туркам значительную часть территории, по праву принадлежащей Республике Армения. Считаю, что именно по этой причине им уже было совестно, по примеру турецких коллег, обратиться с устной или письменной речью к властям Соединенных Штатов. К сожалению, это же касается так называемого Национального собрания, которое как раз в эти дни было занято вынесением родного языка на торги. Молчание – это не политика вообще. Каждый соответствующий чиновник обязан прояснить свои подходы по важнейшим вопросам. Мы, налогоплательщики и избиратели этой страны, должны знать позиции всех государственных структур и партий по важнейшим вопросам, чтобы сделать свои выводы. Ведь есть «время разбрасывать камни, и время собирать камни», и однажды точно придет время бросать камни. Так или иначе, цель моей статьи – не состоявшееся голосование. По сути, то, что произошло, стало всего лишь политическим инцидентом, не более того. Важнее обсудить некоторые основополагающие вопросы: зачем нам нужно признание Геноцида армян исполнительными и законодательными властями США? Если это – самоцель, то это не имеет смысла. Если это делается с целью получения компенсации, то нужно ответить на другой, не менее важный, вопрос: как парламентская резолюция, которая по характеру исполнения не является обязательной, и которая всего лишь выражает позицию национального законодательного органа, должна трансформироваться в компенсацию? Разве факт признания Геноцида армян и законодательными, и исполнительными властями Канады изменил политику Канады в отношении Турции? Естественно, нет. Значит, если мы хотим достичь справедливой компенсации, а это я считаю однозначно законным стремлением и осуществимой целью, то это должно быть сделано посредством органа, решения которого: а) по характеру международные, т. е. признаны высшими и со стороны Турецкой Республики; б) обязательные для исполнения, т. е. не подлежат внутригосударственным обсуждениям в Турции. То есть подобное решение должно быть не только обязательным, но и должно обозначить, пусть даже в сугубо экономическом плане, четкий путь решения. В сфере современных международных отношений есть два органа, имеющих такой статус и такие полномочия. Это высший политический орган и правовой орган одной и той же структуры – ООН: Совет безопасности (Security Council) и Международный суд юстиции (International Court of Justice). Первый орган несет ответственность за «сохранение международного мира и безопасности» (maintenance of international peace and security - Устав ООН, статья 24; UN Charter, article 24). Не думаю, что кто-то думает, что 90-летнее попрание Турцией прав и территориальной целостности Республики Армения сегодня кто-либо из членов Совета безопасности расценит как серьезную угрозу «международному миру и безопасности». Волнующие нас вопросы четко укладываются в круг полномочий второго органа – Международного суда юстиции. Указанный суд правомочен рассмотреть вопрос Геноцида армян, поскольку геноцид – это не сугубо историческое событие, как пытаются представить наши турецкие друзья. Геноцид – это международное преступление, и как вопрос международного права и попрания международного права находится в компетенции Международного суда юстиции (Устав Международного суда юстиции, статья 36.2 (б, в, г); Statute of the International Court of Justice, article 36.2(b, c, d)). В целом перенесение наших вопросов из политической плоскости в правовую для нас гораздо выгоднее. Хотя бы по той причине, что мы не будем вынуждены противостоять политически несравнимо более сильному турецкому государству, а будем действовать в рамках равноправия. Считаю нужным подчеркнуть, что этот переход должен быть неспешным, постепенным, но последовательным. Мы должны быть готовы к этому. К сожалению, сейчас мы не готовы. Китайца спрашивают: «Когда подходящее время для того, чтобы посадить дерево?». Китаец отвечает: «Двадцать лет назад». Мы обрели независимость почти двадцать лет назад. Если бы мы уже в то время начали готовить специалистов, то сейчас у нас было бы целое поколение. История свидетельствует, что вероятность достижения успеха в правовом поле выше. Изучая ход обсуждений в правовой плоскости вопроса Геноцида армян, являющего частью Армянского вопроса, становится однозначно очевидной выгодность борьбы в правовом поле. Не было ни одной правовой инстанции или правовой оценки, касающейся Геноцида армян, в которой ставилось бы под сомнение соответствие Геноцида армян данной характеристике. Так было, начиная с судебных процессов турецкого военного суда (хотя в то время термина «геноцид» не существовало, однако суд в своих вердиктах дал его описательную часть)[1], заканчивая правовым анализом и оценкой Джеффри Робертсона (Geoffry Roberson)[2] - судебного защитника основателя «Wikileaks» Джулиана Ассанжа. Американская правоведческая мысль тоже никогда не ставила под сомнение соответствие Геноцида армян данной квалификации. В вопросах создания, развития и правовых обязательств, связанных с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948) [далее – Конвенция по геноциду], лучший специалист США Лоуренс Дж. Ле Бланк (Lawrence J. LeBlanc), имея оговорки по поводу многих случаев массовых убийств, «массовые убийства евреев и армян» (wholesale slaughtering of Jews and Armenians) однозначно характеризует как «яркие примеры геноцида» (prominent cases of genocide)[3]. Как я понимаю, мы хотим, чтобы Конгресс США принял резолюцию, признающую Геноцид армян, чтобы Турция тоже последовала их примеру. Я не уверен в этой взаимосвязи. В США уже давно нет расовой дискриминации, между тем, до сих пор в Турции национальные и религиозные меньшинства рассматриваются в качестве низших существ. Не верите, - спросите у курдов и зазов. Лично мне совершенно не нужно, чтобы Турция признавала Геноцид армян, мне нужно, чтобы она возместила за него. А это разные вещи. Турция может признать, но не компенсировать. Может не признать, но компенсировать. В конце концов, у нас есть моральные, материальные, земельные права не потому, что был совершен геноцид, а потому, что есть соответствующие международные документы, закрепляющие наши права. Есть документы, то есть инструменты, а вот насколько эффективно мы их используем, зависит уже от нас. В одной и той же шахматной комбинации один может победить, а другой проиграть, хотя правила для обоих одинаковы. Теперь вернемся к обсуждению резолюции по Геноциду армян. Еще раз хочу уточнить свою позицию. Я вовсе не против того, чтобы Конгресс США со своими двумя палатами, как и президент, признал Геноцид армян. Но все в мире имеет свою цену. Если этот процесс, будучи больше эмоциональным и формальным по характеру, поглощает весь потенциал нашей борьбы, следовательно, закрывает другие пути для борьбы, то я начиню сомневаться в эффективности этого пути. Иногда мне кажется, что турки противятся принятию резолюции о признании Геноцида армян не потому, что на самом деле видят в ней серьезную угрозу, а потому что хотят нас чем-то занять, дабы мы не пошли по более опасным для них дорогам. Вспомним также, что Соединенные Штаты уже признавали Геноцид армян. По сути, Соединенные Штаты были первым государством, признавшим Геноцид армян. США сделали это еще за 14 лет до Уругвая и Аргентины, в 1951 году, всего лишь через три года после подписания Конвенции о геноциде. В письменном заявлении правительства США, направленном в январе 1951 г. в Международный суд юстиции ООН, буквально подтверждалось следующее: «Гонения римлян на христиан, погромы армян со стороны турок, уничтожение миллионов евреев и поляков нацистами – очевидные примеры преступления геноцида. На этой основе Ассамблея Организации Объединенных Наций взяла на рассмотрение вопрос геноцида» (The Roman persecutions of the Christians, the Turkish massacres of Armenians, the extermination of millions of Jews and Poles by the Nazis are outstanding examples of the crime of Genocide. This was the background when the General Assembly of the United Nations considered the problem of genocide.)[4]. Из вышесказанного ясно, что погромы армян, организованные турками, правительство Соединенных Штатов однозначно рассматривало в качестве яркого примера преступления геноцида. Более того, данное заявление безоговорочно констатирует, что Ассамблея ООН, принимая Конвенцию о геноциде (9 декабря 1948 г.), подразумевала и Геноцид армян. Конвенция о Геноциде была ратифицирована США 25 ноября 1988 г. В соответствии с этим, согласно ст. 6, п. 2 Конституции США, данный документ стал составляющей частью законодательства страны (supreme Law of the Land). Ровно через 30 лет после упомянутого заявления правительства Соединенных Штатов, в 1981 г., президент США Рональд Рейган еще раз подтвердил позицию своей страны относительно Геноцида армян: «Как совершенный до него геноцид армян и геноцид камбоджийцев, последовавший за ним, а также множество гонений в отношении многих других народов, уроки Холокоста никогда нельзя забывать» (Like the genocide of the Armenians before it, and the genocide of the Cambodians which followed it – and like too many other such persecutions of too many other peoples – the lessons of the Holocaust must never be forgotten)[5]. Очевидно, что нынешние законодательные и исполнительные власти Соединенных Штатов не готовы еще раз квалифицировать «погромы армян со стороны турок» как геноцид. Лично я не вижу в этом надобности. Для меня цель – не признание Геноцида армян, а устранение последствий этого геноцида: восстановление моральных, материальных и территориальных прав армян. Здесь уместно вспомнить слова армянского поэта Паруйра Севака: «Обещаю с открытым лбом напрасно не биться в толстые стены. К чему? Стена останется стеной, а пропадет хороший лоб». Если стена преградила нам дорогу, значит, нужно искать пути в обход нее. Нельзя тратить весь человеческий и материальный потенциал на бесперспективную борьбу. Важно достичь цели, а каким путем мы придем к этому, не существенно. 23 декабря 2010 г. __________________________________________ [1].Турецкий военный суд, наделенный разными полномочиями, действовал с 16 декабря 1918 г. по 13 января 1921 г. [Vahakn Dadrian, The History of Armenian Genocide, New York, 2008, pp. 321 & 333.]. [2]. Geoffry Roberson QC’s Opinion, Was there an Armenian Genocide? Doughty Street Chambers, 9 October, 2009. [3]. Lawrence J. LeBlanc, The United States and the Genocide Convention, Duke University, Durham and London, 1991, p. 87. [4]. International Court of Justice: pleadings, oral arguments, documents; Reservations on the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, p. 25. [5]. Ronald Reigan, Proclamation 4838 of April 22, 1981, Days of Remembrance of Victims of the Holocaust by the President of the United States of America.

-