-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Общество на паперти Честное слово, иной раз мне искренне жаль мелких и не очень деятелей азербайджанской государственной пропаганды (деазгопов). Сложно им, горемычным, приходится в этой жизни. А еще сложнее в своей ежедневной деятельности. Поступающие к ним команды оригинальностью не отличаются, а по сложности исполнения мало чем уступают от восхождения на Джомолунгму без помощи шерпов и кислородной маски. Одним из подобных заданий является попытка бросить тень на Министра Обороны Республики Армения Сейрана Оганяна. Это – «гениальное» изобретение деазгопов, считающих, что их практически ежедневные измышления в адрес Министра Обороны Армении приведут к падению авторитета С. Оганяна в армянской среде. Что в свою очередь повлияет на боеспособность Национальной Армии Армении. А это, надо сказать, основная цель Азербайджанской республики. Однако, задание, сколь бы неисполнимым оно не казалось, выполнять надо: или хотя бы сымитировать, наподобие опытной бакинской проститутки, имитирующей страсть под давно лишившимся потенции старым маразматиком. Сравнение это лишь на первый взгляд может показаться некорректным и грубым, ровно до того времени, как узнаешь, что первый в Баку легальный публичный дом располагался именно в том здании, в котором ныне находится министерство национальной безопасности Азербайджана. Судить о равноценности ротации не берусь, но факт, согласитесь, символичный. Вместе с тем, отмеченная ротация не только символична, но и логична. Так, в июне 2007 года в городах Азербайджана состоялся социологический опрос, проведенный социологической службой «ADAM». Опрос, в рамках проекта «Общественный Молодежный Центр», организовал Far centre. Некоторые результаты этого опроса достаточно интересны, чтобы быть приведенными в данной статье. Так, согласно опросу, 87% (восемьдесят семь!) азербайджанцев не считают грехом гомосексуализм, 84% азербайджанцев – проституцию. При этом лишь 8% азербайджанцев волнует наблюдаемый в республике моральный упадок. Стоит ли после этого удивляться «месту дислокации» МНБ Азербайджана, или наличию в этой республике «журналистов» типа Гамида Гамидова и иже с ним? Отвечать на все выпады против Армянской Армии и ее командиров, мы, конечно, не намерены: много чести для деазгопов. Но вот время от времени не мешало бы им напоминать о славных победах армянских Воинов, имевших место в недавней войне по защите территориальной целостности армянских государств от военной агрессии Азербайджана. Пристающим на улице или в прессе продажным лицам необходимо давать отпор, в противном случае они воспринимают испытываемое к ним брезгливое пренебрежение в качестве возможности подработать пару манатов. В полном согласии с обществом, в котором они живут. Итак, Гамидов пишет о Сейране Оганяне: «Гордиться в своей жизни 47-летнему Сейрану Мушеговичу особо не чем. Да, министр, да, генерал, но какой ценой – все мы прекрасно знаем». Судя по всему, знают не все, особенно в Азербайджане, в котором молодежь предпочитает торговать на российских рынках и заниматься прелюбодеянием без разбора пола и возраста. Потому и приходится напоминать некоторые вехи биографии С. Оганяна, гордиться которыми счастлив был бы любой офицер. И о цене тоже поговорим. Сейран Оганян, будучи кадровым офицером, с первых же дней агрессии Азербайджана против НКР взялся за оружие. Грамотный и эрудированный, он понимал, какими неисчислимыми бедствиями, сколькими тысяч беззащитных крестьян может обернуться нашествие тюркских аскеров на Арцах. Понимал, что агрессия должна быть пресечена твердо и жестко, что враг, посягнувший на нашу Родину, на жизнь наших близких и родных, а, по большому счету, на будущее армянского народа, должен быть уничтожен. Как профессиональный военный, С. Оганян вложил в эту борьбу все свои знания и умения, как армянин и патриот, всю свою душу. Уверен, Министр Обороны Армении гордится своим участием в освобождении древней столицы Арцаха – Шуши; знаю, солдаты и офицеры Национальной Армии Республики Армения гордятся своим боевым Министром. В сентябре 1992 года Сейран Оганян, будучи в первых рядах сражающихся воинов, получил тяжелейшее ранение. Для азербайджанских военных, насильно сгоняемых в ряды агрессора, даже самое легкое ранение являлось прекрасным поводом для того, чтобы навсегда расстаться со службой. А С. Оганян уже в декабре того же года вернулся в строй. Вернулся, чтобы возглавить штаб Комитета Самообороны, впоследствии – Армии Обороны НКР. Если в Баку этого не знают, сообщу, штаб – это мозговой центр армии, место, где разрабатываются боевые операции, пути направления для успешных атак и способы эффективной обороны от врага. И вновь для тех, кто не знает. За период командования штабом С. Оганяном, Армия Обороны НКР освободила от врага свыше восьми тысяч квадратных километров армянской земли, нашей Родины. Это и есть ответ на вопрос, какой ценой он заслужил звание генерал-полковника и должность Министра Обороны. Впрочем, может ли это понять житель государства, начальник штаба вооруженных сил которого «отличился» на войне тяжелым поражением в направлении Мартакертского района и катастрофическим фиаско в Карвачарских горах? Только в апреле 1993 года и только в Карвачаре азербайджанские подразделения потеряли около шести тысяч убитых аскеров. Командовал ими Н. Садыхов, нынешний глава генштаба ВС Азербайджана. С армянской стороны операция разрабатывалась Генштабом Армии Обороны НКР. Вот уж действительно, интересно: какой ценой Садыхов занял свою нынешнюю должность? Но Садыхов хоть воевал, пусть даже позорно проигрывая в десятки раз уступающим количественно армянским подразделениям. А как же министр обороны Азербайджана, генерал-полковник С. Абиев? Его биография наглядно демонстрирует разницу в понимании выражения «воинская доблесть» между армянами и конгломератом тюркских племен в Азербайджане. Ибо Абиев командовал дивизией… без солдат. Был, правда, период, когда ему пришлось исполнять обязанности министра обороны Азербайджана. Всего три месяца: с июня по август 1993 года. И за это время он успел потерпеть поражение на всех фронтах: от Агдама, до Джебраила, Физули и Кубатлу. Безусловно, Азербайджан волен назначать себе министрами кого угодно: от командира «голубой» дивизии, до сына бывшей «сотрудницы» нынешнего здания МНБ этой республики. Просто хотелось бы видеть в противниках более порядочную и компетентную личность. А среди их защитников – более внятно мычащих особей. Кстати, о мычащих. Гамидов злорадствует и ерничает одновременно над тем, что Армения экспортирует в страну 266 высокоудойных коров из Японии. Злорадство его легко объяснимо (какой же он турок без злорадства?), а вот ерничанье объясняется маленькой, по его мнению, партией ввозимых в Армению буренок. Вот, например, Азербайджан в прошлом году импортировал в прошлом году аж 776 голов коров. Правда, 713 из них уже успели околеть, но это уже не важно. Еще купят, и еще погубят. Нефтедоллары есть, можно и дурью помаяться. А за это время наше небольшое стадо удвоится, потом – учетверится. Специалистов у нас хватает. В отличие от Азербайджана, в котором уже двадцать лет как нет их. Ни в военной области, ни в сельском хозяйстве.

-

Великолепно. И я перевел аналогично! Аида Суреновна, спасибо за "неопосредованность"

-

Проблемы безопасности Кавказа Ведущие заинтересованные державы рассматривают проблемы безопасности в регионе Южного Кавказа (как и других регионов) в русле отстаивания своих национальных интересов. Это относится, прежде всего, к США, России, Европейскому сообществу и его ведущим государствам, Турции и Ирану. С самого начала достижения независимости Грузией, Арменией, Азербайджаном, а также рядом непризнанных государств, США и Россия пытались рассматривать Южный Кавказ, как геостратегически единый регион, в котором проблемы безопасности должны решаться системно, в рамках определенных стандартов, что призвано обеспечить управляемость политических процессов и региона в целом. Впоследствии Европейское сообщество, ведущие державы которого пытались определить государства и геоэкономические сферы влияния в Южном Кавказе, также пытались применить некие универсальные методы управления и решения проблем безопасности. Турция и Иран не располагали необходимыми политическими ресурсами, соответствующим политическим менталитетом, а также не были заинтересованы в проведении универсалистской политики в Южном Кавказе, с народами и государствами которого имели давние и труднопреодолимые проблемы. Однако и державы Запада, и Россия, и южные соседи региона были заинтересованы в сохранении Южного Кавказа как целостного геополитического пространства, так как понимали, что «политический» разрыв данного небольшого, но важного пространства приведет к возникновению серьезных проблем для них. Грузия, Армения и Азербайджан были заинтересованы в интеграции в международные политические, экономические и военные организации, что способствовало утверждению их суверенитета. Однако, если Грузия и Азербайджан были заинтересованы в применении универсалистских подходов, предполагающих принципы «сохранения территориальной целостности», то Армения, возникновение которой как современного государства связано с идеей объединения исторической Родины, пыталась утвердить подходы, исходя из специфики исторической и политической ситуации. Вместе с тем, Армении удалось вполне успешно интегрироваться в международные структуры. Более того, в отличие от Грузии и Азербайджана, которые избрали в основном западную политическую ориентацию, Армения вела свою игру и сумела, помимо сближения с Западом, установить весьма тесные отношения с Ираном, Китаем, арабскими государствами, активно участвуя в политических и геоэкономических проектах. Участие Армении в про-евразийском Договоре коллективной безопасности и военно-политический союз с Россией способствуют не только безопасности Армении, но и стабильности всего Южного Кавказа. Учитывая то, что более 1,6 млн. армян являются законопослушными и лояльными гражданами США, и от деятельности армяно-американской общины во многом зависит политическое и экономическое благополучие Армении, любое правительство Армении будет стремиться установить партнерские отношения с США, что пока остается проблематичным в связи с отношениями Армении с Россией и Ираном. Ни России, ни Западному сообществу не удалось привести Южный Кавказ к «однородному» состоянию, что было совершенно невозможно. Не сумели это сделать и США, которые «разочарованы» в политике ОБСЕ и Европейского сообщества и пытаются стать «локомотивом» всех без исключения политических процессов в Южном Кавказе. Администрация Дж. Буша предложила новый политический стиль, прежде всего в отношение регионов. Если администрация Б. Клинтона пыталась сформировать системы региональных отношений, обеспечивающих мирное сосуществование, то реалисты из правого крыла Республиканской партии и команды Дж. Буша заинтересованы не в политико-идеологических интерпретациях урегулирования региональных конфликтов, а в обеспечении реальной безопасности для осуществления геоэкономических проектов США. Это ярко проявилось на примере палестинской проблемы и в части провала попыток урегулирования карабахской проблемы на этапе, который можно условно назвать «Ки-Уэст». Американцы имели достаточно времени и возможности по анализу карабахской проблемы и уверены в том, что карабахская проблема не является помехой и не создает реальные риски для реализации энергокоммуникационных проектов. Политическое руководство НКР имеет регулярные отношения с американскими, российскими, иранскими и европейскими политиками, а США предоставляет НКР ежегодную правительственную помощь. Главной внешнеполитической задачей НКР является утверждение политических оценок относительно того, что небольшой, но эффективный военно-политический потенциал «второй армянской республики» практически является важным элементом стабильности, баланса сил и безопасности в Южном Кавказе - как важное условие развития геоэкономических проектов. Южный Кавказ активно вовлекается в процессы формирования региональных геоэкономических и военно-политических альянсов, что становится решающей характеристикой обозримой перспективы в данном регионе. Пока уровень противоречий и конфронтации в регионе и к окружающем мире настолько высок, что остановить процессы создания альянсов (причем, весьма неожиданных) не удастся. «Малые» и «средние» государства более всех заинтересованы в данном «блокировании». Если ранее США пытались не допустить создания альянсов в регионе «Большого Ближнего Востока», опасаясь усиления неуправляемости, то теперь они положительно рассматривают создание «осевого» альянса Израиль – Турция, с различными девиациями, включая Иорданию, Грузию и Азербайджан. Готовность Турции «повторить» свой геостратегический прыжок в Центральную Азию вновь окажется неудачной, что станет отправной точкой переосмысления некоторых направлений политики США. Несмотря на кажущиеся глобальные планы США в Центральной Евразии, их политика все же носит ситуационный характер. Следует отметить, что, начиная с 1999 года и вплоть до событий «11 сентября» США нацелились на свертывание своего присутствия в Центральной Азии (снижение уровня ответственности за безопасность региона) и были готовы принять аналогичное решение по Южному Кавказу. Энергетическая и политическая ситуация в мире, борьба между различными политическими группировками в США привели к переоценке приоритетов и пересмотру внешней политики. Вместе с тем, США не намерены включаться в решение «дополнительных» региональных проблем и наживать себе новых врагов. Наоборот, США, например, стремятся к нормализации отношений с Ираном, и в этом случае заметно снизится роль Турции в региональной стратегической «связке». Перспективы развития партнерских отношений между США и Арменией во многом зависят от нового содержания американо-российских отношений. Нефтяные и инвестиционные компании США, отчасти военные и военно-промышленный комплекс заинтересованы в переосмыслении американо-российского сотрудничества. В этом заинтересованы такие государства, как Великобритания. Это весьма важно, учитывая, что Республиканская партия США (особенно политический центр власти на Юге США) является традиционным партнером консервативной элиты Великобритании. Например, участие России в сооружении нефтепровода Баку – Джейхан, при транспортировке по нему российской нефти, деполитизирует этот проект и в значительной мере деактуализирует региональные конфликты в Южном Кавказе, как арену для политических манипуляций и политического давления. В Армении имеются общественные и политические группировки, которым представляется, что форсированная нормализация армяно-турецких отношений приведет к улучшению экономического положения в Армении и к политическому успеху данных группировок. Конечно, США рассматривают в качестве ключевых региональных проблем не абхазскую или карабахскую, а российско-грузинские и турецко-армянские отношения. Однако Турция явно не заинтересована в нормализации отношений с Арменией, так как использует армяно-российские и армяно-иранское сотрудничество, как аргумент в части угрозы безопасности Турции, что важно для получения американской помощи. Армянский политический фактор постепенно трансформировался в то, что Армения стала важным фактором в регионе. Наступает продолжительный период конфронтации на «Большом Ближнем Востоке», в которую вовлечены все мировые геополитические «полюса». Армении предстоит доказать свое право оставаться субъектом региональной политики, но уже не в рамках Южного Кавказа, а гораздо большего пространства. Эта ситуация подает надежды, а больше иллюзий многим политическим элитам региона. Но иллюзии, как принято, рассеиваются, и останется признать не только право человека на свободу, но и наций. На предложение о том, что хорошо бы объявить Южный Кавказ «нейтральным» регионом, Пол Гобл отметил, что «нейтральный» тоже означает конфронтацию, не лучше применить определение «пацифистский». Несмотря на важную задачу Европейского сообщества повысить статус Европейского Совета, данная бюрократическая структура продолжает оставаться в качестве консультативно-совещательной организации, пытающейся выполнять функции глобального политического арбитража. Членство в Европейском Совете означает наличие некого сертификата на немаргинальное положение государств, преодолевающих нормативную экзаменационную дистанцию. Одной из основных проблем Европейского Совета, как и всех других европейских структур, является утверждение европейской внешней политики. Это предполагает выполнение не очень амбициозных задач по распространению европейского влияния, прежде всего, на сопряженные регионы и обеспечение внешней безопасности по периметрам «ближнего» и более дальнего окружения. Производными от этой задачи является реализация коммуникационных и других геоэкономических проектов. Не самой последней из данных задач является установление европейского контроля над регионом Южного Кавказа как транзитно-сервисным полигоном. В этой связи возникает игровая ситуация, когда Европейское сообщество отчасти сотрудничает с США, но в значительной мере и противостоит США в политическом, технологическом и идеологическом смысле. Например, в части ситуации в Грузии и Украине, Европейское сообщество, солидаризируясь с США по проблемам радикальных решений и организации государственных переворотов, противостоит США в сфере логики и последовательности демократизации и роли соответствующих нормативов в политике и в функционировании данных режимов. В значительной мере солидарность проявляется и в выполнении задачи по геополитическому окружению и принуждению России определенным целям. Вместе с тем, между США и Европейским сообществом сохраняются и усиливаются основные противоречия, связанные с проблемами трансатлантических отношений. Формирование европейских вооруженных сил, что является составной и теперь уже ведущей локомотивной частью европейской политической парадигмы, нивелирует многие те направления, где пока еще происходит сотрудничество между двумя «полюсами» Западного мира. По карабахской проблеме американо-европейские отношения сложились следующим образом. Попытка США развернуть так называемое урегулирование карабахской проблемы как средство давления на Россию в режиме американо-российских «ракетных» переговоров завершилась безрезультатно, на что, собственно, рассчитывали США. Администрация Дж. Буша и ненавистные для армянских лоббистских организаций в США так называемые неоконсерваторы предпочли законсервировать карабахскую проблему, дав команду политическим разработчикам предложить подходы в части международного признания как Нагорного Карабаха, так и некоторых других «неподконтрольных территорий». Дифференцированный подход США в этих вопросах предполагает российский протекторат над Абхазией и Южной Осетией, признание прав иракских курдов, международное признание Албанского Косово и Турецкой республики Северного Кипра, Тайваня, но ликвидацию Приднестровской республики. Данные подходы исходят из логики американской региональной стратегии. Осенью 2002 года США передали инициативу по карабахской проблеме европейцам, предоставив им продемонстрировать свои возможности, что завершилось ничем. Политика Б. Обамы, направленная на использование локальных региональных конфликтов в новых условиях, когда происходят некие ключевые договоренности между США и Россией, имеет в виду не столько ракетные проблемы, а решение проблем регионального влияния. В данных условиях, когда консервативные круги США и Великобритании утвердили независимость Албанского Косово и приступили к рассмотрению перспектив независимости трех государственных образований, составляющих Боснию, европейцы должны продемонстрировать «отличительный» вариант развития процессов в данных конфликтных регионах. Но разработка альтернативной версии - непростая задача, особенно в условиях высокой степени разработок американцами. США не имеют никаких оснований уступать европейцам инициативу по карабахской проблеме, так как деятельность Н. Саркози продемонстрировала, каким образом ЕвроСоюз может сыграть решающую роль в урегулировании или, вернее, гашении российско-грузинского конфликта. Возможно, одной из целей США являлось убеждение ЕвроСоюза в том, что системные решения в части создания условий безопасности в Южном Кавказе невозможны. Система безопасности, спроектированная либо Россией, либо ЕвроСоюзом, не может устраивать США и не отвечает их интересам. Но слабость европейской позиции в данном случае выражается не в стремлении апеллировать исключительно к пацифистским приемам решения региональных проблем и не исключении решения международных конфликтов военных способом. Слабость европейской позиции выражается в отсутствии европейской внешней политики как таковой. Ни сейчас, ни в среднесрочной перспективе Европейское сообщество не будет проводить внешней политики. Внешнюю политику (в лучшем случае от имени Европы) проводят Франция, Великобритания, Германия и отчасти Италия. Преследуя цель усилить европейскую позицию по отношению к США, данные державы не возражают против того, чтобы бюрократия сообщества проводила бы имитации в части внешней политики. Это все больше игра на публику. Ведущие европейские державы понимают, что излишне «серьезные» инициативы, особенно в регионах, предполагают параллельное обеспечение безопасности, что потребует военно-политического присутствия, что никак не вмещается в цели и задачи европейцев. Великобритания, ставшая беспримерно активной в НКР, имея в виду финансируемые «Бритиш Петролеум» неправительственные организации типа «Международная тревога» и «LINKS», «Ресурсы примирения», поддерживает переговорный процесс, издавала газету «ДЕМО» и финансировала «Пресс-клуб» в Степанакерте, оплачивала различные поездки и семинары. «Бритиш Петролеум» достаточно долго защищал интересы семьи Г. Алиева по различным вопросам, пытаясь не быть чрезмерно активным непосредственно по карабахскому процессу. Но, видимо, пришло время, и «БиПи» приходится выполнять свои политические обязательства по лоббингу. Выражение одного из политических проектировщиков «БиПи» «Мы не лоббируем Азербайджан, но будем лоббировать, если он об этом нас попросит», означает, что наступило время выполнять обязательства. Вместе с тем, нельзя утверждать, что Великобритания станет очень рисковать своим имиджем из-за задач по поддержке Азербайджана. В действительности, США и Великобритания уже после начала сооружения нефтепровода «Баку – Тбилиси – Джейхан» утратили прежний интерес к Азербайджану. Это признают представители крупнейших нефтяных консалтингов и эксперты, консультирующие правительства по проблемам региональной безопасности. Британские аналитики считают, что американское военное присутствие в Южном Кавказе, в Каспийском бассейне и в Центральной Азии носит несистемный и временный характер. США не располагают ясными целями и задачами применения своего военного присутствия в этих регионах. Афганская проблема и задача по защите энергокоммуникаций не являются достаточно обоснованными аргументами для сохранения и тем более усиления американского военного присутствия. В частности, компания «БиПи» считает, что американское военное присутствие в Азербайджане не имеет никакого отношения к проблеме защиты нефтепроводов. Британские аналитики считают, что США очень сложно оперировать своим военным присутствием в данных регионах без разработки четких целей и задач. Если этого не произойдет, США придется столкнуться с проблемами в отношениях не только с Россией и Китаем, но с государствами регионов.

-

Жанна д’Арк из Карабаха Победа. Одна на всех К Степанакерту подъезжаем утром. Горный апрельский туман, густой, как мацони, смешивается с дымом печек - их самодельные жестяные трубы высовываются прямо из оконных проемов. Холодно. На центральной улице, у одной из пятиэтажек, - ракетная установка. Видно, солдат, получив увольнительную, ненадолго оставил оборонительные позиции и отправился на побывку со своей устрашающей спутницей. Не на кого было оставить? У входа на городской рынок мальчишка торгует подснежниками. Они — сиреневые, а не белые, как в Москве, и напоминают фиалки. Я покупаю букетик для Жанны. Всего лишь несколько лет назад здесь было не до цветов: рвались бомбы, землю перепахивали «Град» и «Алазань», в ледяных подвалах домов ютились голодные люди. Мой спутник Карен Захарян, ереванский журналист, родившийся и выросший в Карабахе, указывает на административное здание в центре города — здесь во время войны был Верховный Совет, а в подвале — родильное отделение. Однажды зимой фронтовой роддом попал под обстрел «Града». Верхние два этажа рухнули. Пол и потолок в подвале, как во время землетрясения в Спитаке, ходили ходуном — есть у «Града» такая особенность. Гром небесный смешивался с криком только что появившихся на свет шести новорожденных. Роженицы вскочили с постелей и, окровавленные, метались от стены к стене, не зная, куда прислониться, где найти убежище... И сколько бы еще рвануло бомб в школьных дворах, сколько сгорело бы заживо в окрестных селах не успевших спрятаться от извергов стариков и старух, Степанакерт и весь Карабах, наверное, превратились бы в братскую могилу, если б не Жанна — маленькая женщина, провинциальная актриса, вдруг сменившая тургеневскую грусть на отчаянность «Свободы» Делакруа... Карьера Жанны Галстян внешне складывалась счастливо. Ведущая актриса единственного в Карабахе Степанакертского государственного драмтеатра. Красавица. Главные роли, овации, поклонники. Но театральное счастье было мнимым. На родном языке играть запрещено, из Баку сезон за сезоном — строгая разнарядка: армянских классиков не ставить, русскими — не злоупотреблять. Лучше всего — легкие комедии, лишенные злободневности, конфетные Бони и Тони, счастливая развязка... Перестройка была воспринята в Карабахе как глоток воды из льдистого источника. Откуда обитателям этих заповедных мохнатых гор, людям простым и доверчивым, знать, что наступившие перемены в большинстве своем фикция, иллюзия. До истинной свободы далеко, гораздо дальше, чем до туманных вершин на горизонте. Наверное, одни местные старики долгожители догадывались, чего стоит московское словоблудие. Чеховский мальчик, который дает проглотить голодной Каштанке кусок мяса, а затем вытаскивает назад на веревочке, — этот подлинный смысл горбачевских преобразований откроется карабахцам лишь годы спустя. Горные люди вначале с надеждой смотрели на Москву. И опьяненные ложной свободой, они в лице руководства автономной области в один прекрасный день направили в столицу, в Верховный Совет, петицию с просьбой отпустить Карабах на волю, в родную Армению. Надменная Москва сжала губы и надолго замолчала. Ответом же тех, кто по ту сторону гор, стал Сумгаит. В конце 80-х межнациональные конфликты были еще откровением. Пока власти в Кремле чесали в затылке и нехотя вводили войска («Всего на три часа опоздали!» — сокрушались позже доблестные «освободители»), первая кровь уже пролилась. ...Придя в себя после известия о погромах, Жанна решила оставить театр навсегда. До того ли сейчас? Нужны ли «огни рампы» в то время, когда в сумгаитских дворах живыми факелами пылают ни в чем не повинные люди? Центральная площадь Степанакерта стала местом стихийных митингов. Ораторов было много — накипело за годы советской власти. Во взбудораженной толпе выделялась спокойствием и рассудительностью маленькая Жанна, вокруг нее все чаще теснились люди с одухотворенными лицами, те, кто недавно ходил на ее спектакли, старые и новые поклонники. Правда, вместо цветов в их руках теперь реяли национальные флаги. Актерская интуиция подсказывала Жанне, что и здесь, на улице, под переменчивым карабахским небом (как и в театре, оставленном ею), главным остаются сдержанность, достоинство и такт. Никаких истерик, проклятий и злобы! Иначе давняя выстраданная мечта народа — свобода — рухнет как декорация, кое-как сколоченная пьяным рабочим. А сами люди превратятся из народа в площадных крикунов и хулиганов. Достоинство — она думала об этом все чаще — вот истинный путь к свободе. «Когда те, кто по ту сторону гор, убивали и насиловали, разве справедливость двигала ими? — говорила Жанна друзьям. — Вот и не будем уподобляться. Даже в мыслях...» Ее уговаривали подняться на трибуну — пусть и другие услышат Жанну, ее взволнованный грудной голос. Она вначале отказывалась, но когда оказалась однажды на самодельном помосте — кузове грузовика, а перед нею сотни пристальных глаз и вдруг наступившая тишина, так что слышен сухой шелест травы на придорожной клумбе, - Жанна вдруг поняла, что наступил ее звездный час. То, что не удавалось в театре — роли сильных натур, — все это сейчас всколыхнулось в ней. Жанна ощущала себя то своей средневековой тезкой — Орлеанской Девой, то булгаковской Еленой в окруженном врагами Киеве, то становилась Анаит или Рузан - героиней старинных армянских преданий. Ее слушали восторженно. Многократно произнесенное другими ораторами слово «миацум» — присоединение — в устах Жанны вызывало овации. И вот еще что: она никогда не пользовалась мегафоном. Говорила обычным голосом, а слышно было всем. Очевидцы вспоминают, что появление Жанны на площади действовало на людей магически, в их глазах появлялась веселая решительность, все улыбались друг другу и как будто расправляли плечи — и этот настрой, этот подъем заставляли верить в серьезность и неизбежность задуманного ими. Постепенно сложилось так, что ни один митинг не проходил без ее участия. Жанну узнал весь Карабах, а потом, когда началась большая война и она ушла на фронт и стала символом освободительного движения, — узнала и вся зарубежная диаспора. Появились многочисленные статьи в западных изданиях, портреты Жанны замелькали на первых полосах и журнальных обложках. Только в России, которую в Карабахе почитают второй родиной, правда, все больше и больше отдаляющейся, о Жанне ничего не слышали и ничего не писали. Десять лет спустя восполним этот пробел. Вместе с журналистом Кареном, одноклассником и другом Жанны, поднимаемся к ней на пятый этаж. Напротив — то самое административное здание, где во время войны разбомбили роддом. Жилище ее аскетично: все эти годы не было ни сил, ни денег привести квартиру в порядок. Да и зачем? Богатство Жанны в другом. Каков ее дом? Маленький сервант, стол, в углу — грубая чугунная печка. Посредине потолка — огромная трещина. Жанна перехватывает мой взгляд. — Прямое попадание снаряда. Специально оставила, на память, — усмехается она. Не дожидаясь вопросов о том, что еще сохранила ее память, Жанна достает из серванта фотографию, протягивает мне. На снимке — строгий генерал на площади перед митингующей толпой. На обороте — странная для военного подпись: «Жанне д`Арк. Природное стремление человека к свободе неистребимо, его можно подавить, но его нельзя уничтожить. Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего... Генерал Краев». Трудно поверить, что слова эти принадлежат человеку, как раз и посланному Горбачевым подавлять карабахское движение, а незадолго до этого руководившего запоздавшей операцией по «наведению порядка» в Сумгаите. То ли красавица Жанна на него так подействовала, то ли глубоко запал в душу генерала роман «По ком звонит колокол». Кто его знает... «А потом было так, — рассказывает Жанна. — Наступила блокада. Обстрелы бесконечные, страшные. В городе ни воды, ни электричества, ни тепла. Митинги ушли в прошлое. Началась настоящая война. Как все мои братья, взяла в руки автомат. Вы спрашивали: легко ли стать свободной? Расскажу как сумею. Наш отряд самообороны базировался в Бердадзоре. С незапамятных времен это неприступная крепость на самой вершине горы. Отсюда мы совершали рейды, сюда возвращались еле живые с ранеными. Хирургом был мой сын Карен. Всю войну прошли вместе. В бою это был храбрый воин, а когда приходили домой после многодневной смертельной работы, он брал в руки скальпель и оперировал. Жизнь и смерть — как они были тогда близки! Сегодня Карен — главврач военного госпиталя, он молод, открыт, весь устремлен в будущее и уже начинает забывать войну. Я не могу... Кем была на фронте? Солдатом, конечно, была. С автоматом научилась управляться не хуже дамской сумочки. Сколько отправила на тот свет? Не считала. Порядочно, думаю. Особенно запомнился бой, где на стороне врага выступали чеченцы Шамиля Басаева. Отчаянный был бой, я чуть не оглохла от пальбы. Чеченцы — сильные вояки, и горная местность, сами понимаете, им не помеха. И все же Бог был с нами. Я, наверное, страшная была во время атаки, ругалась как мужик, товарищи потом поглядывали на меня с опаской, рассказывали, что положила в том бою чуть ли не десять человек. Не считала. Да и не стоит, наверное, об этом... Была и простым воином, и заместителем командующего вооруженными силами республики. «Полковник Жанна» — так меня иногда называли. Но больше все же — «сестричкой». И позывные те же, ласковые. Однажды к нам на помощь из Степанакерта пришла танковая колонна, десять новых тяжелых машин. И как же я была удивлена, когда из башни одного из танков высунулась мальчишеская физиономия, да еще и лукаво подмигнула мне. «Что такое? — спрашиваю. — Ты как здесь оказался? Прокатиться решил?» «Нет, — отвечает обиженно. — Я — командир танка и с этого момента поступаю в твое, Жанна, распоряжение». Оказалось, Юрик, так его звали, прошел подготовку у ветерана-афганца, овладел всеми премудростями напичканного электроникой «Т-72», стал асом и теперь рвется в бой. Вскоре его мечта сбылась. Нам необходимо было прорваться к деревням Физули и Джебраил, откуда обстрелы велись наиболее интенсивно. А теперь закройте глаза — и представьте себе предрассветные горы. Вы видели их, они живые, разноцветные, как будто прихотливая рука Мастера коснулась их. И вот по склонам, по извилистой дороге, там, где обычно пастухи выгуливают свои отары, теперь движется строгая стальная колонна, а на передовой машине — Юрик, наш «танковый ребенок», как мы его прозвали. Солдаты самообороны — на броне с оружием. Движемся вниз, а там как придется: дорога к Джебраилу заминирована. Нас уже заметили с той стороны, и взрывы пошли один за другим. Но мы двигались вперед, оглушенные, в каком-то летаргическом состоянии. Несколько машин подорвалось на минах, многих убило осколками. Но мы пришли к заданному месту и уничтожили те подлые огневые точки, что расстреливали наши села и Степанакерт. Ребята здорово дрались, за одного нашего враг почти всегда отдавал десять — пятнадцать солдат. В этом тоже глубинный смысл прошедшей войны. Правда была на нашей стороне, а те бросали в бой необученных пацанов, которые и автомат-то в руках никогда не держали, количеством хотели задавить, без стыда и жалости к своим... Ну да ладно. Как в том бою выжили — Бог его знает. Я смотрела на лицо Юрика после атаки — и странно, оно не было ни испуганным, ни напряженным, скорее отрешенным. Я спросила у мальчика: чего бы ему хотелось больше всего? Он ответил: мира и шоколада... С шоколадом тогда были сложности, сами понимаете... Иногда, когда затихали бои, я спускалась с гор, чтобы немного отоспаться, надеть халатик, женщиной себя почувствовать. Бывали редкие, короткие промежутки, когда Степанакерт не бомбили. И тогда происходили вещи странные, для меня непривычные, радостные: на улицы из подвалов выходили люди, едва пришедшие в себя после обстрелов, — восстанавливать свои дома, поднимать из руин Степанакерт. Казалось, зачем это нужно? Скоро в небе появятся проклятые «СУ», посыплется «Град» из Агдама, жилища снова превратятся в груду обломков. Но нет. Старики и женщины несли мешки с цементом, клали кирпич, малярничали, стеклили витрины магазинов, сажали цветы и деревья. Так что поспать мне удавалось редко: мешал стук многочисленных молотков. И вот еще что поразило. Женщины на улицах — всегда в нарядных платьях, в изящных туфельках, глазки накрашены, улыбаются, как будто нет войны. А сколько свадеб справлено под громыхающим небом! Хорошо от этого становилось на душе. Достойно люди несут свою свободу, как надо! Но почему-то иногда на ум приходила грустная история о сорока днях Кенгира, воспетая Солженицыным. Это когда в сталинские времена восставшие зеки захватили лагерь и сорок дней удерживали оборону, причем вели себя на редкость спокойно и мужественно, пока их всех не передавили танками. Но я гнала эти мысли. Нет, из нас не сделаешь лагерную пыль, мы — народ. Мы выдюжим. «Знают истину танки!» — это не про нас. А потом меня взяли в плен. Из Новочеркасска в 91-м году в Карабах вошли советские войска — дивизия «Дон». Главной их задачей было установление перемирия, но имелось и негласное распоряжение Москвы — «арестовать Жанну»: слишком уже сильно стало ее влияние на «народные массы республики». Мне уже донесли, что обыскивали театр, собираются то же самое проделать в моей квартире. Ночью тайно пробралась домой, написала записку будущим взломщикам и возвратилась в отряд. Соседи потом рассказывали: трое солдат чуть ли не час ломали дверь, а из квартиры вылетели в три минуты, так и не начав обыск, — записка, которую я им оставила, была молитвой княгини Ольги. Ребята были русские, православные... А схватили меня случайно, недалеко от Шуши. Запихнули, как курицу, в БТР и повезли на фильтрационный пункт. Со мной, слава Богу, была медсестра, она видела, как меня схватили и как машина пошла в сторону Шуши, а там, всем известно, — тюрьма. Девчонка бросилась в Степанакерт, это километров десять по горам, и подняла на ноги всех. Спустя сутки меня выводят из камеры — и к телефону. Слышу голос своего старого друга Зория Балаяна — он тогда в Степанакерте квартировал. — Детка, — говорит, — ничего не бойся! Через двадцать минут за тобой придут. Обнимаю тебя... Вскоре, как в сказке, появился подтянутый полковник и, ссылаясь на неведомого генерала, увел меня из тюрьмы. Позже я узнала, что Балаян дошел до Бакатина, до Горбачева! И еще узнала, что меня намеревались передать врагам. Говорят, в Баку уже готовилась пресс-конференция по поводу моего ареста, куда меня должны были привезти на всеобщий погляд... Только она никогда бы не состоялась, эта поганая пресс-конференция, потому что — извините за такую подробность — в интимном месте я припрятала «лимонку» и, если б меня передали врагу, взорвала бы себя... Мы ехали на «уазике» в Степанакерт, и люди по дороге узнавали меня. Счастливейший день моей жизни! Какой-то российский солдатик подбежал к машине и неловко сунул мне в ладони несколько виноградин. Царский подарок! При его-то скудном пайке... А другие снимали пилотки и приветствовали меня...» Большой России есть чему поучиться у маленького Карабаха. Тем более что Россию здесь и сегодня почитают как старшую сестру и никакого дурного, сталинского, смысла в это не вкладывают. Правда, сестру повзрослевшую, вышедшую замуж и переехавшую в другую страну. То ли русская она теперь, то ли иностранка — не поймешь. Но пройдет время — здесь глубоко верят в это — она соскучится по Карабаху, по Армении, захочется ей здешней теплоты, гостеприимства. К тому же мало осталось земель, питающих добрые чувства к бывшей могучей державе, этот форпост — едва ли не единственный, оставшийся у России на Кавказе... Чему поучиться? Вот в Москве всеобщее сонное уныние — нытье по поводу денег, неустроенности. Я прошелся по улицам Степанакерта, поговорил с людьми о том о сем — никто ни разу не пожаловался, ни одной недовольной физиономии. А зарплата в Карабахе, между прочим, двадцать долларов, скудные литры бензина везут по бездорожью из Еревана. И фронт — он никуда не делся, в трех десятках километров, и постреливают частенько снайперы... Зашел в степанакертскую школу и как будто переместился на двадцать лет назад, в свое пионерское детство. Дети как дети, поют песенки. Помогают старикам и сиротам, оставшимся без родителей во время войны. А как одеты ребятишки! Помню, проплыла мимо меня миниатюрная Прекрасная Дама — в красном пальто до пола, в красной шляпке с вуалью — десятилетняя кнопка, третьеклассница. Однажды по Степанакерту вели колонну пленных. Вдруг несколько булыжников полетели в их головы. Мальчишек тут же отловили и провели с ними строгий мужской разговор. Этот случай так и остался единственным за всю историю карабахской войны. Через некоторое время люди заметили тех же пацанов с хлебом и молоком в руках — несли пленным покушать, хотя у самих лица от голода, как иконописные лики, были прозрачными. Несли, между прочим, убийцам своих родителей... Дети в Карабахе видят труд: ни одного разрушенного дома в городе не встретил, чисто и светло, как в обычном маленьком южном городке. И театр из руин поднимается — Жанна восстанавливает его с друзьями и уже начинает учить новые роли. Они видят любовь: школа, куда я зашел, на собственные крохи содержит, то есть кормит, поит и одевает, десятерых военных сирот — целых двадцать долларов выделяет на каждого ежемесячно. Видят цель в жизни — сохраниться, остаться на этой земле, окрепнуть, чтобы суметь ее защитить. Вот и растут они, карабахские гавроши, гражданами хоть и маленького, хоть и никем не признанного, но государства... И все же в этом маленьком мире, в этой горной тишине и прохладных туманах я, как и Жанна когда-то, почувствовал некую обреченность. Все же те, кто по ту сторону гор, сегодня сильны, у них большая и уже хорошо обученная армия, у них нефть, они никогда не откажутся от этих земель. Они в двух шагах отсюда. Одна стремительная наступательная операция — и... Жанна молча поняла мой взгляд, мой невеселый вопрос и сказала лишь три слова: — Клянусь, хорошо будет! И несколько минут спустя: — Расскажу вам один случай. Это было во время блокады. Я на несколько часов заехала с фронта в Степанакерт и попала под страшную бомбежку. Впервые решила спуститься в убежище — до этого ни разу не была там. Полный подвал народа, в основном женщины и дети. Вдруг слышу — девочка, странно нарядная в этом замызганном подземелье, горько плачет. Оказалось, у нее сегодня день рождения, мама обещала испечь ее любимые пирожные. Но начался налет — пришлось прятаться. Девочка не унималась. Тогда мать и пошла к выходу. Ее никто не задерживал, лишь молча глядели вслед. Не обращая внимания на взрывы, под бомбами она поднялась домой, взяла все необходимое и прибежала назад. Люди помогли развести костерок, кое-как примостили сковородку. А теперь скажите, мсье московский корреспондент, - взгляд черных глаз Жанны был серьезен и строг, - можно ли победить такой народ?.. Дмитрий Шевченко 1998 г.

-

Kars, SAS, помогите с правильным переводом на русский: "Ստեղծվում է մտահաղորդակցության իրադրություն" и "իշխանությամբ չմիջնորդավորվածությունը". Заранее спасибо!

-

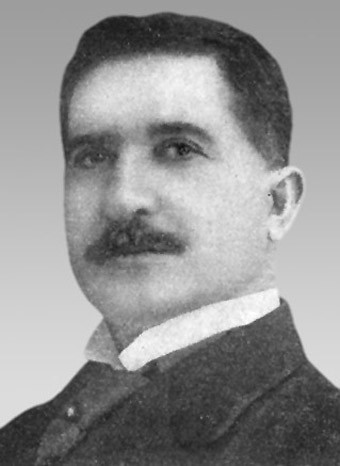

Адмирал Серебряков - гроза турок Армянский народ за свою многовековую историю претерпел немало потрясений. Среди них и нашествие золотоордынцев-кочевников в XIII веке. И, как следствие, вынужденные поиски спасения в Руси, восточной Европе. Так они добрались до Крыма, где образовались города, основанные переселенцами из Армении. Среди них небольшой город Карасубазар, возникший в XIII веке около реки Биюк-Карасу, почти в самом сердце полуострова. В этом городке обосновались искусные армянские ремесленники и трудолюбивые крестьяне. Конец XVIII века и начало XIX — время борьбы армянского народа за свою независимость против турецкого и иранского владычества. В это неспокойное переломное время в Карасубазаре в семье потомственного дворянина Маркоса Арцатагорцяна родился Казар, которому суждено было стать талантливейшим военным моряком, а впоследствии адмиралом военно-морского флота России. Воспитанный в армянской среде на национальных традициях, мальчик впитывает красоту армянского языка, богатую культуру и историю своего народа. Казар учится в армянской школе, отличается усидчивостью, прилежностью и природной смекалкой. Отец, видя несомненные природные задатки сына, мечтает дать ему достойное образование. Он рассказывает сыну о морях и путешественниках. Часто бывая в Феодосии и любуясь парусниками на рейде, Казар постепенно влюбляется в эту манящую своей природной силой стихию, мечтает стать моряком. В 15-летнем возрасте его мечта сбывается: он поступает в Одесский лицей. Трудолюбие, стремление стать лучшим, помноженное на каждодневную учебу в военном учебном заведении, природный ум позволили юному Казару сдать на "отлично" выпускные экзамены. Перед гардемарином открылись новые горизонты в его военно-морской карьере... Три года морской службы прошли в стремительном и напряженном темпе. Военное командование Гребного русского флота заметило рвение гардемарина Казара. Это незамедлительно сказалось на его дальнейшей службе: он был направлен в Николаевскую навигационную школу, которая выпускала штурманов-навигаторов. В этой школе Казар научился премудростям астронавигации, судовождения, морской практики. Теория в военно-морском учебном заведении совмещалась с практикой на Черноморском флоте. Он перенимал военный опыт у командиров линейного корабля "Император Франц", легендарных фрегатов "Флора" и "Або". Проходя практику на корвете "Або", у берегов Феодосии в 1820 году, Казар увидел живую легенду — героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Раевского, а вместе с ним и молодого Пушкина, который путешествовал с семьей прославленного генерала в Крыму. Прошли годы учебы в навигационной школе, и через пять лет, в 1825 году, Казар Арцатагорцян (он же на русский манер — Лазарь Серебряков) встает на ходовой мостик уже командиром боевого "Або". Юношеская мечта гардемарина сбылась, и он стал первым армянином — командиром российского военного корабля. Впереди его ждал капитанский мостик знаменитой "Флоры". Через год, получив блестящую служебную характеристику, Казар Арцатагорцян получает назначение адъютанта начальника Главного Морского штаба. И даже в этой на вид штабной должности Казар Арцатагорцян постоянно выходит в море в роли флаг-офицера на боевых кораблях Черноморского флота. Наступил 1828 год, ставший переломным в армянской истории. В этот год в результате русско-иранской войны к России были присоединены Эриванское и Нахичеванское ханства. Казар Арцатагорцян как настоящий патриот участвует в самых опасных военных операциях и в частности во взятии турецкой крепости Анапа. Он первым ворвался в крепость через брешь, проделанную взрывом пороховых зарядов, захватил крепостной флаг турок, флаги турецкого анапского гарнизона и получил ключи от побежденного коменданта крепости. Высшее военное командование поручает Казару Арцатагорцяну доложить о ходе проведения этой военной операции Николаю I. Арцатагорцян блестяще выполняет ответственное поручение командования. За мужество и обстоятельный доклад он получает благодарность от императора и звание капитан-лейтенанта российского флота. Будучи офицером по особым поручениям начальника Главного Морского штаба, он участвует в сражениях против турок при взятии крепости Варна. И здесь он проявляет себя как герой, которому, кажется, чуждо само понятие смерти. Командование Черноморского флота не видело альтернативы толковому и храброму офицеру, способному качественно и объективно произвести доклад царю о штурме Варны. Николай I, приняв доклад Казара Арцатагорцяна, лично награждает его орденом Святого Владимира с бантом. Весной 1829 года капитан-лейтенанта Арцатагорцяна, владеющего в совершенстве несколькими языками, командование посылает в крепость Кара-Бурну, занятую турками. При возвращении на военном корабле "Глубокий" в Севастополь он нос в нос сталкивается с двумя турецкими кораблями, которые были вдвое сильнее по артиллерийскому вооружению, чем его судно. Арцатагорцян, виртуозно применяя тактические приемы, вступает в неравную схватку с турками. Два турецких линейных корабля после ожесточенной артиллерийской дуэли идут на дно. После возвращения в Севастополь капитан-лейтенант Арцатагорцян-Серебряков ни дня не сидит в штабах. На боевом линейном корабле "Пантелеймон" он рвется в бой. На его счету кровопролитные сражения при штурме городов Мессемврия, Мидия и Инада. Император высоко оценил храбрость Казара Арцатагорцяна и его преданность военной присяге. В декабре 1829 года он был пожалован в кавалеры ордена Святой Анны и саблей с надписью "За храбрость". 14 сентября 1829 года блестящей победой России закончилась русско-турецкая война, был подписан Адрианопольский мирный договор. Командование Черноморского флота рекомендовало императору назначить Арцатагорцяна-Серебрякова советником при начальнике Главного Морского штаба Российского военно-морского флота. В декабре 1829 года он был командирован на Черноморский флот. После прибытия в Петербург Арцатагорцян доложил о результатах инспекции Черноморского флота военно-морскому командованию в столице. За отличное исполнение поручений он был награжден орденом Святой Анны 3-й степени и знаком отличия "За безупречную 20-летнюю службу в Российском флоте". Император Николай I и начальник Главного Морского штаба доверяют ему проведение дипломатической миссии и ведение переговоров с властями Турции и Египта под руководством не менее опытного генерал-лейтенанта Николая Муравьева. Арцатагорцян-Серебряков отправляется на боевом корабле Черноморского флота фрегате "Штандарт" в Средиземное море к берегам Турции, Греции и Египта. За сотни миль от Крыма, от России капитан-лейтенант Арцатагорцян-Серебряков ведет труднейшие, часто каверзные переговоры с турецким султаном и египетским пашой. Вскоре дипломатическая миссия подошла к концу и Арцатагорцян-Серебряков возвращается в Петербург. И вновь усердие не прошло незамеченным — он становится капитаном II ранга. Ему, уже опытному боевому офицеру, командованием российского флота поручаются различные по сложности задачи. Арцатагорцян назначается командиром боевого корабля "Полтава" и новопостроенного парового военного корабля "Ижора". Николай I, уделявший большое внимание боеспособности русского флота, часто наведывался с проверками на флот. Не миновал он и боевые корабли, которыми командовал капитан II ранга Арцатагорцян-Серебряков. В декабре 1835 года Арцатагорцян-Серебряков был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени. В 1837 году политическая ситуация на Кавказе становится чрезвычайно напряженной. Османская Порта опять готовится к войне с Россией. Николай I отправляет Арцатагорцяна-Серебрякова на Северный Кавказ в подчинение генералу Меньшикову для подготовки экспедиции против Турции и освобождения от турок Сочи, Туапсе и Шапсухо. В тяжелейших условиях он готовит десантную операцию и лично возглавляет ее. Вскоре Арцатагорцян-Серебряков становится капитаном I ранга, его награждают за выслугу лет орденом Святого Георгия 4-го класса и золотой саблей с надписью "За храбрость". Несмотря на успешно проведенные десантные операции на Кавказском побережье, политические цели России были достигнуты только наполовину. Высшим командованием Русского Императорского флота готовится более сложная и ответственная десантная операция, которая должна была по завершении создать благоприятные условия для строительства в местечке Туапсе крепости-форта. Адмирал М.Лазарев для выполнения важной боевой задачи выбирает Арцатагорцяна-Серебрякова. Он вступает в командование соединением из 6 военных кораблей с приданными двумя батальонами Наваганского полка и артиллерией и начинает подготовку сложнейшей десантной операции. Лично готовит корабли и сухопутные части, с боями проходит к крепости Гелендорок через Кавказские горы и начинает строить на освобожденном побережье крепости-форты. За четкое выполнение задания капитан I ранга Арцатагорцян-Серебряков был награжден очередным орденом Святой Анны. Ему снова выпадает честь руководить очередной операцией в опасном и сложном Керченском проливе. Цель операции — освобождение Туапсе. И в этот раз доблестный армянин бьет турок. В июле 1838 года капитан I ранга Арцатагорцян-Серебряков возглавил высадку десанта на берег, в устье реки Шапсух. Несмотря на ожесточенное сопротивление горцев, под его руководством в Суджукской бухте начинается строительство мощного форта и города, которому современники дадут гордое название Новороссийск. За проведение десантной операции Арцатагорцяна-Серебрякова производят в контр-адмиралы с назначением в свиту Его Императорского Величества и награждением орденом Святого Владимира 3-й степени. В августе 1839 года при проведении военной операции у берегов Мингрелии — высадке десанта в районе Субаши произошла знаменательная встреча и знакомство Арцатагорцяна-Серебрякова с Иваном Айвазовским. Кстати, во время подготовки десанта художник познакомился также с М. Лазаревым — командиром Черноморского флота, П. Нахимовым — командиром линейного корабля "Силистрия" и В. Корниловым — начальником штаба эскадры. Через год Арцатагорцян-Серебряков был назначен начальником Первого отделения Черноморской береговой линии. Будучи главной фигурой в строительстве города, морского порта и крепости, он сумел в тяжелейших условиях мобилизовать войска, население и переселенцев на строительство всей хозяйственной и административной структуры нового города-порта-военно-морской базы. По настоянию контр-адмирала Арцатагорцяна-Серебрякова в июле 1845 года открывается Новороссийский торговый порт и устанавливаются временные таможенные порядки, в 1848 году на Торговой площади появляется самое большое здание в городе, построенное под его руководством, — Адмиралтейство. Правительство Российской империи высоко оценило деятельность Арцатагорцяна-Серебрякова, наградив его орденом Святой Анны 1-й степени. Основателя Новороссийска любили все — и моряки, и простые солдаты, и горожане, и прежде всего за доброту и заботу о людях. 10 апреля 1848 года Арцатагорцян-Серебряков в честь 10-летия Новороссийска и большие заслуги перед Отечеством был награжден орденом Святого Владимира 2-й степени и произведен в вице-адмиралы. Через два года в честь 40-летия службы на флоте и большие заслуги он получает орден Белого Орла. В течение трех лет до начала Крымской войны 1853 года Арцатагорцян-Серебряков продолжает укреплять форты в Анапе, Геленджике, Гаграх. В честь 300-летия присоединения Казанского ханства к России император награждает боевого вице-адмирала орденом Александра Невского. Впереди Арцатагорцяна-Серебрякова поджидали тяжелейшие военные и жизненные испытания... 16 октября 1853 года турецкая Порта при поддержке Англии и Франции вступила в войну с Россией. Над Севастополем и Новороссийском нависла смертельная угроза... Арцатагорцян-Серебряков, получив приказ наместника Кавказа графа М.Воронцова, принимает командование над всеми кораблями на восточном берегу Черного моря. Он готовит мощный десант для освобождения форта Святой Николай, занятого турками. Боевые корабли, которые вышли в море под его адмиральским флагом, вступили в неравный морской бой с пятью турецкими кораблями. Умелое командование и опыт сказались на исходе сражения. Корабли противника были сожжены и потоплены, а чуть позже были уничтожены и укрепления турок у старого Трапезунда. Эскадра вице-адмирала Арцатагорцяна-Серебрякова не потеряла ни одного корабля. После успешных боевых действий на Кавказе и победы эскадры Павла Нахимова при Синопе Англия и Франция направили против главной базы Черноморского флота Севастополя объединенный флот союзников в составе 360 военных и транспортных кораблей, вооруженных лучшей по тем временам артиллерией. Самое главное: военные корабли неприятеля преимущественно были паровые. Арцатагорцян-Серебряков принимает самостоятельное, единственно правильное и ответственнейшее решение о снятии гарнизонов и укреплений на Кавказском побережье. Он прекрасно понимал, чем он рискует — людьми. Заслуга адмирала состояла в том, чтобы без потерь были эвакуированы войска и мирные граждане в безопасное место из фортов и города Новороссийск. В марте 1855 года в самый разгар кровопролитной обороны Севастополя он получает весть о смерти старшего сына Маркоса Арцатагорцяна. В пору ранней юности мичман Арцатагорцян-Серебряков, приезжая в Карасубазар, влюбился в красавицу-армянку Анастасию Мурзаеву. Брак их оказался очень счастливым. У них родились трое детей — Маркос, Егор и дочь Екатерина. Оба сына выбрали военную службу на флоте. В начале Крымской войны старший сын Маркос проходил морскую службу на военном корабле в Керчи. В письмах он просит отца, чтобы тот дал согласие на его перевод в осажденный Севастополь. Отец понимал, на что идет, отправляя Маркоса в самое пекло. Тем не менее благословляет старшего сына и отпускает в Севастополь. Адмирал Нахимов, хорошо зная отца Маркоса — вице-адмирала Арцатагорцяна-Серебрякова, — направляет молодого офицера на самый ответственный участок обороны города. В ночь с 22 на 23 марта 1855 года Маркос, выполняя очередную рискованную вылазку в тыл врага, героически погибает. Об этом вице-адмирала лично уведомляет Павел Нахимов в письме, написанном прямо на поле брани. Арцатагорцян-Серебряков стойко принял испытание судьбы. 23 апреля 1855 года после эвакуации населения и воинских частей Новороссийска он выезжает в Петербург. Через год после смерти Николая I Александр II, зная боевой опыт и заслуги Арцатагорцяна-Серебрякова, назначает его членом Адмиралтейств-совета. Через месяц Арцатагорцян-Серебряков становится адмиралом Российского флота. 28 февраля 1862 года сердце адмирала перестало биться. Он завещал, чтобы его похоронили на родине. Последняя воля адмирала была выполнена: он был предан земле с высочайшими воинскими почестями на армянском кладбище в Карасубазаре рядом с родителями... * * * Прошло время, и в 1955 году по решению командования Черноморского флота и по ходатайству начальника Главного штаба ВМФ СССР адмирала Ивана Исакова (Ованеса Тер-Исаакянца) адмирал Арцатагорцян-Серебряков со всеми воинскими почестями был перезахоронен в Пантеоне Славы в городе-герое Севастополе рядом со своим сыном Маркосом Арцатагорцяном. История не всегда справедлива ко всем, кто героически и честно до последних дней своей жизни отдавал ее служению народу и Отчизне. Сегодня многие знают об адмиралах Лазареве, Нахимове, Корнилове, Истомине, но только немногие — о замечательном адмирале-армянине, верой и правдой служившем России и Армении. Присяга, которую Арцатагорцян-Серебряков принял, будучи еще гардемарином, стала жизненным стержнем всей его биографии русского офицера, впоследствии адмирала Российского флота. Память о нем не должна быть забыта. К. Виноградов

-

Нагорно-Карабахская Республика – законная правопреемница Советского Союза Любой конфликт должен решаться в первую очередь посредством переговоров между сторонами и достижения согласия между ними. Второй этап - юридическое решение, которое принципиально отличается от решения, достигнутого с взаимного согласия сторон. Правовое решение рассматривается со стороны третьей, беспристрастной структуры. Ее задачей является сопоставление данного конфликта с законом. И любой спор с точки зрения международного права в первую очередь рассматривается в плане ответственности стороны и существенно отличается от переговорного этапа, когда стороны могут интерпретировать вопросы ответственности как пожелают, снять некоторые вопросы с повестки и т. д. Со времени распада СССР и по сей день важнейшую роль играет устав ООН. В частности, он предполагает, что любой субъект международного права не имеет права решать силовым способом какой-либо конфликт или спор, то есть, объявлять войну и нападать на кого-либо. И любое завоевание в ходе такой войны не считается законным. Следовательно, все споры должны решаться посредством переговоров, мирным путем. Одним из обязательств государств является сотрудничество друг с другом, а нежелание сотрудничать должно быть четко обосновано. Другим принципом является невмешательство во внутренние дела другого государства, все государства равны в своих правах. Статус территории определяет народ, проживающий на этой территории, а не какой-либо государственный или международный орган. В советском Азербайджане государственный строй был развален 18 октября 1991 года, когда Азербайджан принял конституционный акт о независимости Азербайджанской Республики. Однако этим актом азербайджанские власти констатировали не достижение независимости, а заявили о том, что в период советской власти Азербайджан был оккупирован, в результате агрессии. И форма провозглашения Азербайджана идет вразрез с Хельсинкским заключительным актом, так как этим актом европейские страны признали законность территории СССР, а Азербайджан утверждает обратное, рассматривая развал Советского Союза как освобождение от оккупации. Только одного этого обстоятельства было достаточно для того, чтобы не принять Азербайджан в ОБСЕ, однако тут, видно, свою роль сыграли политические факторы, из-за которых закрыли на это глаза. В экспертных и политических кругах существует мнение о том, что вопрос Нагорного Карабаха - не вопрос отделения от Азербайджана, а восстановления попраннных в 1992 году прав. С правовой точки зрения Нагорно-Карабахская Республика - законная правопреемница Советского Союза, и границы провозглашенной на территории НКАО и Шаумянского района Нагорно-Карабахской Республики не могут оспариваться. Действия же Азербайджана в 1992 году против НКР должны считаться агрессией. Андреас Гукасян

-

Карабахский конфликт - это конфликт между двумя государствами, правопреемниками СССР Существуют два пути признания независимости Нагорного Карабаха - либо со стороны властей Азербайджана, либо со стороны международного сообщества. Азербайджан - последнее на планете государство, которое признает независимость НКР. Естественно, следует добиваться признания со стороны международного сообщества. Это - единственный путь, и международное право предоставляет нам такую возможность. Карабахский конфликт сам по себе является очень важным прецедентом в контексте международного права. Карабахский конфликт - это конфликт между двумя государствами, правопреемниками СССР. Формат и подходы к решению карабахской проблемы изначально были такими, что в реальности никакого компромисса невозможно было достигнуть. Если для независимости одного государства нужно разрешение властей другого, а для обратного решения нужно согласие народа первого, то о каком компромиссе может быть речь? Политическая реальность исключает взаимные компромиссы. По сути, переговоры служат тому, чтобы военные действия не возобновились. В начале 1990-х годов агрессия Азербайджана против НКР была налицо, однако прецедент Карабаха был опасен, поэтому со стороны международных центров были проигнорированы все права человека, в частности, право карабахского народа на самоопределение; дабы избежать больших политических проблем, международное сообщество предпочло закрыть глаза на агрессию, принеся народ НКР в жертву. Международное сообщество должно понести ответственность за то, что развязало руки Азербайджану для агрессивных действий против народа Нагорного Карабаха. Андреас Гукасян

-