-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

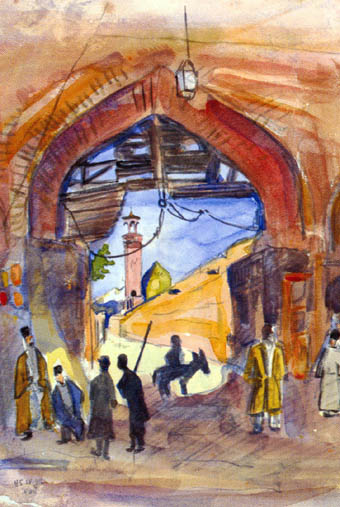

Видел, как это было... Так писал Сергей Городецкий в одном из писем Нвард Туманян (дочери Ованеса Туманяна) о своем пребывании в Западной Армении. Городецкий – одна из ярких фигур русской поэзии ХХ века. Природа наградила его многообразным талантом. Поэт, переводчик, сценарист, редактор и сотрудник ряда газет и журналов («Нарт», «Понедельник», «Кавказское слово», «Известия» и др.). Он прекрасно рисовал, оформлял свои книги, знал языки, играл на фортепьяно, выступал с лекциями и докладами, писал многочисленные статьи о музыке, художниках, поэтах и писателях. Его перу принадлежат замечательные литературные портреты Пушкина, Шевченко, Короленко, Купалы, Репина, Туманяна и многих других. Поэтический талант, свежесть и оригинальность его поэзии заметили не только собратья по перу, но и представители старшего поколения - Л. Толстой и И. Репин. По поводу книги Городецкого «Ярь» в 1906 году А. Блок писал: «Городецкий - весь полет», «это высокий поэт», в творчестве которого «оживают народные слова и эпитеты, все живет, все трепещет своею жизнью». Один за другим вышли в свет сборники стихов С.Городецкого – «Перун», «Дикая воля», «Русь», «Ива», «Грань», которые принесли ему большую популярность. Первым советским сборником Городецкого был «Серп» (1921), затем последовали «Миролом» (1923), «Грань» (1929). А потом его стали печатать все реже и реже. В 1942 году вышли «Думы», «Песня дружбы» в 1947, и до 1956 года Городецкого практически не печатали. Сказалось его прошлое, слишком громко звучали его обвинения в адрес России, которая бросила на произвол судьбы истекающую кровью Армению. Достаточно вспомнить его статью «Новая рана», написанную в 1918 году в ответ на декрет Советской России об упразднении всех армянских организаций. Уполномоченный Ванского района По рассказам дочери Городецкого Рогнеды, жили они на те деньги, которые отец получал за переводы. Его перу принадлежат переводы произведений Коласа и Купалы, Туманяна и Зарьяна, Тычины и Важа Пшавелы, Мольера и Гауптмана, Золя и Гамсуна, переводил он также узбекских, таджикских и польских поэтов. Но особенно велики заслуги Городецкого перед армянским народом. Наряду с А. Блоком, В. Брюсовым, К. Бальмонтом, Ю. Веселовским, Вяч. Ивановым, Ф. Соллогубом он не только широко популяризировал и переводил армянскую поэзию, но и в тяжелое для армянского народа время (в период Первой мировой войны) уехал в Западную Армению, чтобы организовать там приюты, спасая армянских детей от насилия и погромов. «Я их таскал на руках, этих черноглазых ребят», - с горечью и любовью писал Нвард Туманян поэт. В 1916 году Городецкий приехал в Тифлис как корреспондент газеты «Русское слово». Молодой поэт еще не знал, куда направить свой юношеский пыл и энергию. Встреча с Туманяном оказалась судьбоносной в его жизни. Армянский поэт рассказал ему о бедствиях своего народа, о гибели ни в чем не повинных детей в Западной Армении и обратился к нему со словами: «Поезжайте и спасайте армянских детей». И добавил: «Не забудьте и курдских детей». И Городецкий, не задумываясь, обратился в Союз городов (филиал Всероссийского союза городов), который назначил его особым уполномоченным Ванского района, ему было поручено общее руководство по обслуживанию беженцев. В удостоверении, выданном на его имя в Баязете 3 августа 1916 года, особо подчеркивалось, что военные и гражданские власти обязаны оказывать ему всяческое содействие. То, что он был офицером царской армии, корреспондентом и особо уполномоченным, давало ему большие преимущества; в частности, он получил возможность свободно передвигаться по Западной Армении. Первые впечатления его были противоречивы: восторженное и поэтическое восприятие замечательной природы этого края, великолепных храмов и монастырей перемежалось гнетущими думами о трагической судьбе древнего народа, изгнанного из родных мест. То, что он увидел в Ване, Дадиване, Игдыре (сожженные города и села, сотни убитых детей и стариков), потрясло его до глубины души. Под тяжелым впечатлением от увиденного он пишет цикл стихотворений «Ангел Армении», который вышел отдельной книгой в Тифлисе в 1918 году с посвящением Туманяну. Первоначально цикл был опубликован в «Армянском вестнике» и переведен на армянский язык. Об этом цикле А. Луначарский писал: «...Там, в желтой, испеченной солнцем Армении, израненной человеческим зверством, возникает серия стихотворений. Некоторые из них болезненно сжимают сердца читателей, в особенности «Ребенок», «Душевнобольная». Но самыми ценными документами стали очерки и статьи Городецкого о Западной Армении – это своеобразная летопись событий того времени. Я не помню, кому еще из русских писателей довелось быть в горниле этих событий и кто из них так подробно, так решительно и резко осудил происходящее. День за днем Городецкий описывал трагедию, постигшую армянский народ, где «право на жизнь было утоплено в крови». Он возмущался тем, что на глазах всего человечества истребляется целый народ при молчаливом согласии цивилизованной Европы и России. «Тут не было родных – роднило только горе», чего «не замечали» сильные мира сего. «Современная общечеловеческая, международная совесть если звенит, то далеко не медью, а другим металлом», - писал он в статье Pro Armenia. И дальше: «Люди закрыли уши, опустив веки на глаза, чтобы не видеть ужасающей, оглушительной азбуки событий». «Область за областью попадает врагу – Айоцдзор, Васпуракан, Ташир – исконные армянские области... Страна теряет свое главное достояние: свое население, свой народ», - пишет он в очерке «Бедствия Армении». Его очерки и роман «Сады Семирамиды» были суровым обвинением человеческого сообщества в безразличии. «Непоправимое несчастье, несмываемый позор, бессильный гнев за оскорбление души человеческой...» испытывал Городецкий в Западной Армении (очерк «Разоренный рай»). То, что довелось увидеть русскому поэту, глубоко потрясло его: «Я понял, что значит народное бедствие. Та минута навсегда сроднила меня с Арменией, а моя служба превратилась в служение», - говорит он в очерке «Жизнь неукротимая». Западная Армения - непобежденная страна В своих многочисленных письмах Нвард Туманян он с горечью рассказывал о погромах и бесчинствах в Западной Армении. С любовью и благоговением описывал древние архитектурные памятники Армении, делал наброски стел и капителей. «Ванские древности – это архитектура. Но архитектура тех времен, когда человеческое искусство продолжало творчество природы, - так она массивна, грандиозна, величава, что стоит ближе к стихийному размаху сил природы, чем к усилиям человека-художника», - читаем в очерке «Древности Вана». Поэт дает подробное описание армянских храмов, вспоминает раскопки Марра и Орбели, их работу над надписями стел. Городецкий понял, что армянские зодчие первых времен христианства приспосабливали языческие храмы вместо того, чтобы их разрушать. «Армяне никогда не рушили мечетей и не оскверняли чужих могил, они всегда чтили святыни свои и чужие, считая, что боги есть боги, если даже они служат разным народам». Он был удивлен тем, что «сами погромщики не пощадили своих святынь – все было изуродовано, разбито». «Я не знаю, - продолжает Городецкий, - где мне было больнее – в христианских храмах или в этих мечетях, за кого было обиднее – за своего бога, оскорбленного чужими, или за чужого... Ван - могила, Ван – беспредельное кладбище», - заключает Городецкий. А как созвучна нашему времени его статья о Карабахе. «У каждой страны, у каждой нации есть свои заветные твердыни... Когда судьба преследует нацию, они бывают оплотом национальной жизни, островом надежд, залогом возрождения», - пишет Городецкий и подчеркивает, что «Карабах этнографически, хозяйственно и по языку – цитадель Армении, восточный ее фланг, призванный защищать долину Арарата». Он отмечает беззаветную храбрость, склонность к риску, настойчивость карабахцев, которые смогли спасти себя от вырождения и порабощения. Почти три года Городецкий был в Западной Армении рядом с Артиком, сыном Ованеса Туманяна. Именно Артик учил его армянскому языку, в записных книжках Городецкого начертан армянский алфавит и транскрипция, он выучил несколько слов и был рад, что учится армянскому языку. Только счастливая случайность спасла Городецкого от смерти. 6 ноября 1918 года он сломал ногу и попал в лазарет. А 3 декабря Артик с товарищами попали в засаду, и никому не довелось спастись. Об этом Сергей Митрофанович вспоминал всю жизнь, и одним из главных героев романа «Сады Семирамиды» стал Артавазд. Вместе с тем, видя трагедию народа, когда могло показаться, что Армении суждена гибель, Городецкий разглядел в ней растущие силы, поверил в разоренную, опустошенную, но не побежденную Армению. «В самые мрачные минуты, когда нация, казалось, гибнет, все же в недрах ее шла жизнь и собирались силы для отпора», - писал он в статье «Последний крик». Еще в 1917-1918 годах этот великий гуманист предрекал светлое будущее Армении: «Никогда не погибают народы, умеющие в минуты тягчайших бед и унижений сохранить свое национальное достоинство». Говоря о трагедии Западной Армении, Городецкий неизменно подчеркивал, что это не побежденная страна. «И если злорадствуют враги, наблюдая истекающую кровью Армению, то друзья, с тревогой следящие за ее участью, могут ею гордиться», - писал он. В марте 1918 года на книжке «Ангел Армении» он сделал дарственную надпись Ованесу Туманяну: «Из горнила бедствий Армении вынес я надежду на ее воскресение. Благословен день, когда оно свершится». Наш благородный друг Именно в те годы перед Городецким во всей откровенности предстает политика царского самодержавия в отношении малых народов, в его душе начинается перелом, переоценка ценностей. Он понимает, что это была политика не русского народа, а политика генералов и чиновников царской России. Интуитивно Городецкий чувствовал, что русский народ и прогрессивная часть интеллигенции не покинут Армении. «Кавказ не может жить без России, как и Россия без Кавказа», - писал он в 1918 году в письме О. Туманяну. В этом году Городецкий возвращается в Тифлис, где работает заведующим отделом литературы и искусства в газете «Кавказское слово». Ни одно событие, связанное с армянской культурой и ее деятелями, не проходило мимо него. Он принимает активное участие в вечерах, посвященных писателям и художникам, пишет статьи, делает обзоры выставок грузинских и армянских художников, работает над переводами армянских поэтов. В эти же годы он переводит ряд произведений Туманяна: «Поэтам Грузии», четверостишия, легенды «Проклятая невестка», «Парвана», стихотворение Варужана «Первый грех», а позднее обращается к поэзии А. Акопяна и Н. Зарьяна В эти же дни Городецкий написал очерк о поэзии Варужана, который был опубликован в «Кавказском слове» (1919, №41). Русский поэт отмечал, что Варужан «создал утонченнейшую поэзию, общечеловеческие мотивы которой вплотную подходят к самым светлым откровениям европейской и русской мысли». В том же году исполнилось десять лет со дня смерти замечательного ашуга Дживани. Городецкий откликнулся статьей «Скрипка любви», где отмечал огромную популярность и гуманизм песен армянского ашуга, которые он любил слушать. Городецкий был другом многих армянских поэтов, особенно был близок с Туманяном. Дружили семьями, дружили жены и дети. Они часто бывали в гостях у Туманянов, и эта дружба сохранилась и после смерти великого поэта. Сохранилась большая переписка Городецкого с Нвард Туманян, это действительно письма друзей, которые делились и радостью, и печалью. С конца 1920 года семья Городецких переехала в Москву. Шли годы, но увиденное в Западной Армении все ярче вставало перед глазами русского поэта. Он задумал написать роман о трагедии армянского народа, о гибели страны в результате политики империализма. С 1924 года и почти до последних лет жизни он неоднократно возвращался к своему роману, который первоначально был назван «Семеро из Вана». Но затем он дал ему поэтическое название – «Сады Семирамиды». Это была одна из частей трилогии-эпопеи под названием «Восточный эпос» («Сады Семирамиды», «Алый смерч», «Черный город»). При жизни Городецкого в 1928 году вышел только «Алый смерч». В 1935 году исполнилось пятнадцать лет со дня установления советской власти в Армении. К этой знаменательной дате Городецкий написал статью «Возрожденная страна», в которой выражал свою глубокую радость при виде, как из руин встает Армения. «В короткий срок она подошла вплотную к моменту наивысшего во всей истории культурного подъема материального благополучия и крупнейшего строительства», - с гордостью писал Городецкий. Городецкий вел широкую переписку с армянскими писателями и художниками – О. Туманяном, А. Исаакяном, М. Сарьяном, А. Коджояном, Н. Зарьяном, А. Акопяном и другими. В 1957 году, получив от Городецкого томик стихов, А. Исаакян писал: «Вашу книгу получил в дни болезни, теперь ознакомился с содержанием, выражаю благодарность и восхищение». «Не забыть мне Армении никогда, и моя мечта - побывать на ее первозданных скалах, где так чувствуется связь человека с породившей его природой», - писал он в 1950 году Н. Туманян. Русский поэт бывал в Армении и в последние годы жизни, отдыхал в Арзни, работая там над переводом поэмы «Рушанская скала» Н. Зарьяна. Там же он сделал ряд акварельных набросков. О своей любви к Армении Сергей Митрофанович всегда рассказывал мне во время редких встреч в его гостеприимном доме в Москве. А жил он в здании Исторического музея на Красной площади. В 1964 году отмечался 80-летний юбилей Сергея Митрофановича. Армянская общественность тепло откликнулась, приветствовала и поздравляла поэта. Газета «Гракан терт» в статье «Заслуженный поэт, наш благородный друг» писала о нем как замечательном поэте, пропагандисте армянской литературы и истории, как о настоящем гуманисте и гражданине. Скончался Городецкий в возрасте 83 лет. На днях издательство «Эдит Принт» при участии земляческого союза «Лорва Дзор» выпустило подготовленный нами сборник «Последний крик», в который включены материалы сборника С. Городецкого «Об Армении и армянской культуре», который был издан в 1974 году на русском и в 1980 - на армянском языке. Редактором книги был Г. Гарибджанян, благодаря которому книга увидела свет. В настоящее издание (редактор А. Налбандян) впервые включены роман «Сады Семирамиды» целиком, а также статьи, которые по «идейным» соображениям были изъяты главлитом. Думаю, что наступило время отдать должное Сергею Городецкому – замечательному человеку-гуманисту, который в тяжелое для нас лихолетье, рискуя жизнью, поднял свой голос в защиту нашего народа, разделяя его судьбу и боль. Ирма Сафразбекян

-

"Тринадцатого апреля 2010 года азербайджанские пограничники убили гражданина Грузии, жителя села Эрисимеди Сигнагского муниципалитета, 17-летнего Ибрагима Гаоргашвили, который, разыскивая скот, случайно оказался на азербайджанской стороне грузино-азербайджанской государственной границы" У современных грузин довольно интересные, а главное, многообещающие имена

-

Ментальность кавказских азеров Политическая корректность, как форма общественного сознания и познания, несомненно, представляет собой способ тоталитарного управления политическими процессами. Политкорректность – элемент псевдо-либерального тоталитаризма - представляет собой специфический, профанический способ общения, непригодный для реальных политических исследований и свободной общественной дискуссии. Отрицая политическую корректность, как признак профанации и несвободы, все же, попытаемся придерживаться этого приема в рассмотрении столь деликатной темы, как национальный кризис в конкретной стране. В 1918 году на территории части Восточной Армении и бывших персидских ханств усилиями Турции и Великобритании была создана Азербайджанская республика, имеющая совершенно очевидную геополитическую функцию. В 1920 году, при участии большевистской России, кемалистской Турции и международных наднациональных центров была создана советская республика Азербайджан, территория которой была расширена за счет Армении и Грузии. Никогда ранее не существовавшая азербайджанская государственность была создана не в результате национально-освободительной борьбы местного мусульманского населения, а в интересах внешних сил, которые сводились к получению нефти и учреждению некого бастиона между Анатолией и Центральными регионами Евразии. Любое искусственное государственное образование может просуществовать некоторое время, но оно обречено на распад и ликвидацию. Так называемая азербайджанская государственность переживает глубокий кризис и существует лишь благодаря внешней политической поддержке. Данное государственное образование переживает также и национальный кризис, который сводится к отсутствию нации как таковой. Дифференцированная пассионарность. В связи с тем, что азербайджанская национальность официально была признана Советским государством во время переписи населения в 1934 году, сложилось обывательское мнение о том, что «азербайджанцы» - молодой народ. На самом деле этногенез азербайджанцев происходил с участием и преобладанием старых и очень старых племен, многие из которых уже в позднее средневековье являлись реликтами этногенеза. Последний пассионарный толчок данное население пережило вовсе не в 11 веке, с приходом турок-сельджуков, а гораздо ранее - в 8 веке, в связи с арабским завоеванием. Привнесенный в 11 веке в данные области тюркский язык лишь завуалировал разношерстное этническое и лингвистическое происхождение населения данных областей. Нет признаков того, что после 11 века в Куро-Араксинской равнине и в Ширване происходил пассионарный толчок. Данное население, которое представляет собой конгломератив различных племен, проявляет социальную и политическую активность только в результате внешних возбуждений, исходящих из Анатолии, Армении, Грузии, Ирана и России. Возникающие социальные вспышки различных групп пассионариев на некоторое время создают иллюзии активности азербайджанского этноса, но очень быстро гаснут, и подавляющая часть населения оказывается в растерянности, прострации, лишенная подлинных лидеров. В период Второй мировой войны, в которой азербайджанский этнос принял весьма скромное участие, а также в период распада СССР выяснилось, что наибольшей пассинарностью на территории Советского Азербайджана характеризуются армяне, евреи, лезгины и курды. Наиболее низким уровнем пассионарности характеризуется тюркское население Горного и Предгорного Ширвана, Куро-Араксинской равнины. Относительно высокой пассионарностью обладают азеры Нахиджевана и отчасти области Гянджи. Невысокая пассионарность наблюдается среди талышей и других ираноязычных народов Муганской и Апшеронской провинций. Это отражает исторические условия, когда в формировании мусульманского тюркского населения провинций Восточного Кавказа принимали участие различные племена (курды, дагестанцы, кыпчаги, тюркские племена Северного Ирана, туркмены, иранские народности). Видимо, азеры Нахиджевана и области Гянджи в дальнейшем будут доминировать в азербайджанской политике. Азеры Ширвана и Карабаха не имеют никаких шансов занять заметное место в политическом руководстве. Отмечается, что представители дагестанских народов занимают важное место в вооруженных силах и правоохранительных структурах Азербайджана. Эта пассионарная фрагментарность не позволяет данному населению сбалансировать свои амбиции и реальные возможности. Дифференцированная или фрагментарная пассионарность представляет собой значительную угрозу этносу, который далек от консолидации и формирования национальной идеи. Этническая «разорванность». Современная азербайджанская народность не только имеет различные племенные корни, но и в настоящее время состоит из множества (нескольких десятков) племен, этнических групп и вполне самостоятельных этносов. Население Куро-Араксинской равнины, составляющее основу азербайджанской народности, состоит из 30 – 40 племен, имеющих туркменское, хазаро-тюркское, хазаро-иудейское, иранское, курдское, дагестанское происхождение. На юго-востоке Азербайджанской республики проживает давно сформированный с высоким уровнем самосознания талышско-муганский народ, относящийся к наиболее древним и культурным народам иранского мира. Численность данного этноса, по наиболее принятым оценкам, превышает 1,5 млн. человек, что составляет не менее 30% реальной численности населения Азербайджана. Например, население примыкающих к границам Республики Армении районов составляет своеобразный этнос айрумов, имеющий, несомненно, индо-европейское происхождение. Их общая численность составляет не менее 200 тысяч человек, с центром в Гетабеке. Население равнинного Карабаха имеет смешанное греко-персидское и древне-семитское происхождение, чей условный центр находится в городке Агджабеди. Население довольно обширного Курдамирского региона (Восточной части Кура-Араксинской равнины) курдского происхождения. На 60 – 70% курдским является население Нахиджеванской области. Практически весь Горный Ширван населен лезгинским и дагестанским населением (примерно 8 – 9 племен), составляющих не менее 600 – 700 тысяч человек. Население политически важного и густонаселенного Апшеронского региона, в котором расположен Баку, практически на 90% составляют ирано-язычные таты-мусульмане. Представляет интерес то, что подавляющая часть политической и экономической элиты Азербайджана представляют результаты смешанных браков. Для данных людей интересы Азербайджана не являются ценностью и далеки от их личных и групповых целей. Особенно нелояльны к Азербайджану люди, чьи матери были русские, еврейки, армянки и другие. Однако буквально феноменом в политической жизни Азербайджана выступают курды. Бытующее мнение о том, что так называемый нахиджеванский клан является тюркским, является насмешкой над чувствами населения Азербайджана. Нахиджеванский клан представляет собой крипто-курдский шиитский клан, во главе которого стоят курдские семьи Гейдара Али Рза-оглы Алиева и Расула Гулиева, а также, до 20 курдских семей, не интегрированных в азербайджанскую политику и администрацию. Надо сказать, что и второй президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей (Алиев) также был курдского происхождения. Не исключено, что имеет место многонаправленный заговор курдской знати, направленный на последовательное превращение Азербайджана в курдское государство (возможно это «ирано-курдский заговор»). Все чаще поступают сведения о связях Демократической партии Ирака и ее отделений в Иране с определенными кругами в Нахиджеване. По данным азербайджанских экспертов, в Азербайджане проживает до 200 тысяч курдов. Более реально, число курдов достигает 600 тысяч. На протяжении всего советского периода активно ассимилирующиеся курды занимали важные посты в МВД, в КГБ, в прокуратуре, в местных органах власти, в республиканской администрации. После событий 1989 – 1991 годов курды несколько растерялись, но вновь заняли важные позиции в администрации и в политике. Много курдов среди левых и лево-центристских партий Азербайджана, но имеются признаки наличия их и в правой националистической партии «Мусават». Именно данная этническая «разорванность» обусловила клановость в политической и общественной жизни Азербайджана. Клановость и этническая групповщина проявляется в вооруженных силах. В Азербайджане существуют анти-правительственные движения лезгинов, талышей, муганцев, сальянцев, аварцев, курдов, нахиджеванцев и грузин-мусульман. Национальная идея. Разработки национальной идеи происходили довольно широко в различных странах мира, в том числе, в Новых независимых государствах. Однако в Азербайджане это направление интеллектуальной деятельности не получило развития. Азербайджанцы не относятся к «мессианским» народам, которые не нуждаются в национальной идее, так как получили в свое время послание Господа Бога. В последнее время азербайджанские политологи все же попытались рассмотреть эту проблему, но все свелось к достаточно примитивному варианту – национальной идеей стала нефть. То есть, нефть, как символ богатства, процветания и благополучия. Такой идеи не возникало ни у одного народа нефтеэкспортирующих стран Ближнего Востока. Данное предложение о национальной идее было воспринято в азербайджанском обществе без какого-либо сомнения и вполне позитивно. (То есть - просто и гениально). Столь охотное отрицание иррациональных идей и экономизация этнического сознания говорит об отсутствии важных идеологических элементов в общественной и политической жизни. Фальсификация, как национальное кредо. В результате имеющейся в советский период практики беспредельного потворства различным историческим и культурным фальсификациям, ряд народов получили возможность создать совершенно ложную, порой клеветническую версию своей истории (вернее, не существующей истории). Исторические и культурные фальсификации стали составной и определяющей частью азербайджанского мировоззрения и этнического сознания. В этом состоянии азербайджанское общество пребывает несколько десятилетий, что нанесло чудовищный ущерб этой народности, сделало ее посмешищем на мировой арене, совершенно девальвировало все то, что действительно принадлежит азербайджанцам. По существу, кочевым племенам, населяющим Куро-Араксинскую равнину, причисляются многие историко-архитектурные и литературные памятники других народов и цивилизаций. Азербайджанская историография, искусство, культура, в целом, созданы на тотальном заимствовании, плагиате и фальсификациях. Данные явления и достижения никогда не воспринимались всерьез в СССР и международной общественностью. Объектами фальсификации и заимствований были достижения армянской и персидской культуры. В Азербайджане присвоены практически все великие иранские поэты (за исключением Хафиза и Саади) – Низами, Хагани, Насими, Физули, Сабир. В условиях закрытости государственных границ, азербайджанский музыкант Узеир Гаджибеков заимствовал, по существу, иранскую музыку, объявив ее азербайджанской. На основе сведений армянской средневековой историографии в Азербайджане создана грандиозная фальсифицированная легенда о Кавказской Албании, которую объявили предшественницей Азербайджана. По существу, все армянские и иранские историко-архитектурные памятники на территории Азербайджанской республики объявлены азербайджанскими. Азербайджанской объявлена также материальная культура, созданная талышским и лезгинским народами. Однако именно эти памятники последовательно уничтожаются в Азербайджане. Это не может не привнести в азербайджанское национальное сознание чувство и даже убежденность в собственной неполноценности и ущербности. В мире информатики все большее количество молодых азербайджанцев приходит к мысли о необходимости пересмотреть образ своей нации и своей страны, которых нет. Тотальная фальсификация и обман не могут выдержать экзамены, которые постоянно предъявляет Интернет. Предки современного населения Ширвана создали немало интересных памятников культуры. Современным азерам нет нужды осуществлять тотальную фальсификацию. Они могут апеллировать к своим истинным культурным ценностям, сохранив здоровую этническую психологию, не выставляя свой народ посмешищем и наследником плагиата. Но проблема в том, что реальная собственная культура не может быть основой претензий на столь обширные территории, которые включены в Азербайджанскую республику. Эксперты и экскурсоводы в космополитических столицах прошлого – Дамаске, Исфагане, Багдаде, Константинополе, Вене, Петербурге - как должное констатируют причастность многих культур и творческих личностей различных наций к созданию данных историко-архитектурных памятников. Официальная фальсификация возникает, когда этнос оказывается вырванным из своей естественной культурно-исторической общности и ввергается в искусственно созданную данность. Феномен протурецкой ориентации. «Сборный», маргинальный, сильно иранизированный и руссифицированный этнос, не имеющий более-менее определенного самосознания, пытаются причислить к Анатолийскому миру, состоящему в подавляющей мере из иных этносов. Это, практически, завершилось полным фиаско, так как Турция не выполнила и не собиралась выполнить свой «исторический долг» перед Азербайджаном. На самом деле, нет никакого единого народа, имеющего два государства. Турция, как сильно левантизированная и европеизированная страна, рассматривает Азербайджан как удобную для себя энерго-сырьевую провинцию, не проявляя особой озабоченности к его интересами, одновременно отвергая наличие у Азербайджанской республики сугубо своих национальных интересов. Территории Азербайджанской республики были присоединены к Российской империи как армянские и персидские провинции, где господствовали либо армянские, либо иранские атрибуты культуры и общественной жизни. Долгое время после Гюлистанского и Туркманчайского договоров, русские воспринимали мусульманское население этих областей как персидское и опасались сохранения здесь проперсидской ориентации. Поэтому в официальной российской пропаганде поощрялись такие моменты, как тюркоязычие, анти-персидские настроения, Персия представлялась как слабое, едва существующее государство, и принадлежность к персидскому политико-культурному миру являлось непрестижной. Таким образом, тюркско-язычное население, находясь в поисках новой политической ориентации, избрало не Россию, а Османскую Турцию. В конце XIX – начале XX веков Турция уже играла важную роль в абсорбции местного мусульманского населения в Восточной части Южного Кавказа и на всем Кавказе. Таким образом, «гениальная» российская геополитика в очередной раз оказалась в западне, которую сама и устроила. Вместе с тем, в Азербайджане приняты не анатолийские, а иранские формы культуры (например, имена и фамилии, музыкальные и литературные формы, формы религиозного сознания, более низкий уровень социальной мобильности, чем у турок Анатолии, формы адата). В культурном отношении Азербайджан представляет собой иранскую провинцию, где сохранилась девиации иранских культурных форм. Данная разорванность между иранской этнической, религиозной и культурной принадлежностью и политической ориентацией также привносит важную дополняющую в национальный кризис азербайджанской народности. Следует заметить, что в формировании анатолийского этноса и этноса азеров принимали участие, во многом, совершенно разные этнические элементы. Анатолийцы - это, скорее, потомки этносов, составлявших византийский мир. Анатолийцы совершенно не приемлют азеров как своих кровных братьев. Азеры рассматривались Турцией только как повод к вмешательству в Кавказский мир.

-

Марага - современная Голгофа В нынешнем году годовщину трагедии Мараги в Армении отметили, в отличие от всех предыдущих лет. В СМИ появились сообщения и статьи, по телеканалам впервые были продемонстрированы ужасающие кадры, снятые на месте событий сразу после резни. Несколько знакомых позвонили мне с одним и тем же вопросом: «Это что, правда? Мы ничего не знали об этом...» «Давайте проведем параллель между событиями в Мараге и Ходжалу… О событиях в Ходжалу - их сфальсифицированной версии - знает весь мир. В Азербайджане объявлен соответствующий день национального траура. А Марага? Кто и что знает о ней? Кто и что знает о судьбах скитающихся по свету бездомных марагинцев?» - писал светлой памяти полковник Вазген Багдасарян в апреле 1994 года. Спустя еще 7 лет в «Голосе Армении» было опубликовано интервью с баронессой Кэролайн Кокс, озаглавленное «Трагедия Мараги: девять лет молчания». Сегодня мы отметили 18-ю годовщину Мараги, которую Кэролайн Кокс назвала «современной Голгофой, только во много раз хуже». Но в Армении по-прежнему мало кто знает о том, что произошло хмурым апрельским утром 1992 года в Мараге, подробности резни мирных жителей которой никак не укладываются в сознании нормального человека. О тех, кто сотворил это, баронесса Кокс сказала так: «Они не из рода человеческого». Сегодня на интернет-сайте youtube можно увидеть наглядное доказательство этим словам: видеоролик с пометкой «Марага 10 апреля 1992 года», на котором вояки, расправившиеся с мирными жителями, танцуют и поют, празднуя свою «победу» над беззащитными сельчанами... В тот день, 10 апреля 1992 года, после трехчасовой артиллерийской подготовки подразделения регулярной армии Азербайджана вторглись в село Марага со стороны азербайджанского населенного пункта Мир-Башир. «То, что мы увидели там, не поддается описанию. Деревня была абсолютно разрушена, точнее, разгромлена. Люди хоронили погибших, вернее, то, что можно было хоронить: останки разрубленных и распиленных на куски тел, сожженных заживо и замученных. Мы видели острые серпы с запекшейся кровью, которые использовали для расчленения. Убив жителей Мараги, азербайджанцы затем разграбили и подожгли село», - свидетельствовала Кэролайн Кокс, приехавшая в Марагу спустя несколько дней после резни. Согласно данным, подтвержденным правозащитной организацией Human Rights Watch, 57 человек были в тот день убиты, тела их расчленены, изуродованы, осквернены, сожжены, 45 мирных жителей взяты в заложники, среди них 9 детей, самой маленькой из которых было всего полтора года, 29 женщин, один слепой старик. Многие потом были возвращены, однако судьба 19 так и осталась неизвестной. Свидетельства спасшихся марагинцев просто потрясают беспрецедентностью жестокости. Вот лишь некоторые из них. Погосян Светлана: «Одну женщину зарубили и сожгли так, что я только по одежде узнала, что это Варя. Ее мужа убили недалеко от нее, убили и их дочь и ее свекровь, а двоих внуков угнали в заложники... Я искала свою дочь, а потом узнала, что ее, Погосян Карине, с двумя детьми, двухлетним Нареком и грудной Лелей, взяли в заложники. Вторую мою дочь, Зарине, с двумя детьми - четырех и шести лет - тоже взяли...» Бадалян Лариса: «10 апреля я находилась на картофельном поле. Узнав о нападении, пошла в деревню. Марага горела. Подошла к дому дяди. Пятидесятилетний дядя лежал убитый. В соседнем доме столетней бабушки Ануш все было залито кровью. На полу валялись трупы женщин и стариков с открытыми глазами...» Побывавшая в плену Женя Газарян рассказывает о том, что ее вместе с другими заложниками - Размиком Мовсесяном и Светой Мовсесян - замначальника мир-баширской тюрьмы держал, как собак. Не разрешал стоять на ногах, разговаривать. Они были привязаны цепью, ходили на четвереньках, их не кормили. Через некоторое время убили Свету и ее мясом кормили обезумевшего и потерявшего человеческий облик мужа, затем убили и его. Спустя две недели Марага вновь подверглась нападению - и вновь убитые, взятые в плен, разрушенные и сожженные дома... ... Каждый раз, вспоминая акты геноцида армян на территории Азербайджана и Нагорного Карабаха, мы вынуждены использовать выражения «беспрецедентные по жестокости», чудовищные, бесчеловечные... И каждый раз это абсолютно оправданно. Невозможно найти слов, способных адекватно передать то, что творили азербайджанцы в Сумгаите, Баку, Кировабаде, в ходе «операции «Кольцо», в Мараге, в десятках других населенных пунктов, где мирное армянское население было подвергнуто этническим чисткам и насильственной депортации. Трагедия Мараги, безусловно, стала очередным звеном в цепи геноцидальных действий азербайджанцев против армян. Отличие Мараги в том, что здесь трагедия произошла уже в годы войны, однако село находилось в стороне от боевых действий, а малочисленный отряд самообороны, вооруженный охотничьими ружьями, не представлял никакой опасности для подразделений регулярной армии уже независимого Азербайджана. За погромы и убийства стариков, женщин и детей в Мараге командир военного подразделения «Гуртулуш» Шаин Талиб оглы Тагиев получил звание Национального героя Азербайджана - точно так же, как до него были провозглашены героями палачи Сумгаита, а после - в 2004 году - будапештский маньяк. Через несколько дней после резни в Марагу прибыла баронесса Кэролайн с группой международных наблюдателей. Она не только зафиксировала на фото- и видеопленку все следы страшной трагедии, но и описала увиденное в многочисленных интервью и в книге «Этнические чистки продолжаются». Тем не менее, в течение всех предыдущих 18 лет правда о Мараге оставалась не известной миру. Государство Армения, имея в распоряжении огромный архив неопровержимых свидетельств и доказательств, практически предало эту трагедию забвению. В 1997 году силами ряда армянских правозащитных организаций была подготовлена и направлена в Комиссию по правам человека ООН обширная справка о марагинской резне. Международная правозащитная организация Helsinki Watch официально подтвердила мученическую гибель десятков мирных жителей и угон в заложники десятков женщин и детей. Но и это не подвигло армянские власти - как при первом, так и при втором президенте - распространить правду о Мараге, а главное, сделать эту страницу Карабахской войны аргументом в дипломатических переговорах. Если бы азербайджанская пропаганда имела хотя бы десятую часть тех материалов, которые имеются у армянской стороны только по Мараге, Армения давно бы была пригвождена к позорному столбу в Международном суде. Однако сама Армения не использует даже эту десятую часть, которой действительно вполне достаточно для предъявления иска об ответственности за совершенный в отношении мирных жителей геноцид. Имеющийся богатый архив настоятельно диктует необходимость систематизации, обработки и направления марагинской папки в международные инстанции с обвинением Азербайджана в преступлении против человечества. ...Некогда цветущее армянское село Марага до сих пор остается под оккупацией Азербайджана. Те из марагинцев, которым удалось выжить и которые остались в Арцахе, на месте другой опустошенной и разрушенной карабахской деревни основали село Нор Марага (Новая Марага). Здесь стоит памятник жертвам того самого страшного дня - 10 апреля 1992 года, когда в отношении армянского народа был совершен очередной акт геноцида. И живет неугасающая надежда на то, что когда-нибудь Марага будет освобождена и возвращена истинным хозяевам. Марина Григорян

-

Один народ – разные проблемы Президент Азербайджана Ильхам Алиев неожиданно позвонил находящемуся в Омане президенту Турции Абдулле Гюлю. Звонок прозвучал во время официальной церемонии встречи главы турецкого государства в Омане, сообщает Общественное Телевидение Армении со ссылкой на арабские СМИ. Несмотря на нарушение протокола, Алиев потребовал немедленно передать телефон Гюлю, информируют арабские СМИ. Неизвестно, выполнили ли в Омане требование И. Алиева, но крайнее волнение президента Азербайджана вполне объяснимо: Алиев не доверяет находящемуся в США премьер-министру Турции Эрдогану, как, впрочем, и самому Гюлю. Несмотря на их заверения защищать интересы Азербайджана на встрече Эрдогана с президентами Армении и США. Алиев прекрасно понимает, что для руководителей Турции интересы собственного государства превалируют над интересами Азербайджана. Осознает Алиев и то, что сама Турция оказалась в довольно сложной ситуации: на нее давят США, инициировавшие армяно-турецкие протоколы, а президент Армении С. Саргсян неоднократно и недвусмысленно давал понять о нежелании Армении вести с Турцией переговоры по урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Наконец, в Азербайджане прекрасно понимают и то, что обещания Турции связать армяно-турецкие протоколы с проблемой НКР являются скорее пожеланиями, чем реальностью. В интервью российскому агентству Регнум известный азербайджанский политолог и конфликтолог Ариф Юнусов заявил, что Эрдоган «сделает все, что от него зависит для того, чтобы связать эти два процесса. Но вот получится ли это? Маловероятно. Полагаю, турки это понимают и пытаются успокоить официальный Баку на случай отрицательного развития ситуации». Звонок Алиева Гюлю однозначно показал, что понимает это не только Юнусов. Азербайджан, как и Турция, проигрывает в дипломатическом противостоянии с Арменией. И если у кого-то еще были сомнения в этом, то возложение С. Саргсяном цветов у могилы президента 29-го президента США Вудро Вильсона в Вашингтоне рассеяло их. Серж Саргсян тем самым недвусмысленно дал понять, что а) Армения и ее президент остаются привержены духу и требованиям Конституции Республики Армения относительно плененных армянских территорий на территории турецкого государства; б) Армения не намерена отказываться от требований по признанию и осуждению Геноцида армян в Османской Турции. Как представляется, после этого шага С. Саргсяна даже у наиболее отъявленных скептиков должны были испариться сомнения относительно позиции президента Армении на переговорах с Эрдоганом. И то, что Эрдоган после встречи с С. Саргсяном покинул зал переговоров с черного входа, явилось логическим итогом представленной президентом позиции Армении. Разрекламированное великолепие Эрдогана прямо на глазах осыпалось с него, словно старая штукатурка со стены неухоженной комнаты. Сразу после встречи с Эрдоганом, С. Саргсян отправился на встречу с представителями армянской диаспоры в США. На встрече президент Армении в сконцентрированном виде представил позиции Армении на переговорах с Турцией. Напомнив, что за последние месяцы весь мир стал свидетелем бесплодных попыток Турции расколоть Родину и Диаспору, С. Саргсян констатировал: «Не существует разницы во мнениях армянского народа Армении и Диаспоры, есть единый армянский народ, и он сохраняет приверженность своему справедливому суду». Президент Армении подтвердил намерение Армении и Диаспоры добиваться справедливого возмездия за совершенный в Турции Геноцид армян. «Мы пронзим камень безразличия, цинизма и лицемерия. Для этого у нас есть достаточно терпения, веры и целенаправленности», - констатировал С. Саргсян. Между тем, чуть ли не все турецкие газеты сообщают о заявлении Эрдогана, в котором он практически отказался от ратификации армяно-турецких протоколов. Как сообщает газета турецкая «Сабах», Эрдоган после встречи с С. Саргсяном заявил: «Мы привержены своим обязательствам, закрепленным в протоколах, однако в настоящее время для проведения голосования по ним в меджлисе нет соответствующей политической атмосферы. Протоколы будут отвергнуты, если сейчас поступят (на ратификацию) в парламент». Сведения о данном заявлении премьер-министра Турции сообщили и другие СМИ Турции. Премьер-министр Турции объяснил «неблагоприятную политическую атмосферу» решениями Комиссии Сената США и Парламента Швеции о признании событий в Турции 1915-1923 годов Геноцидом армян, а также решением Конституционного суда Армении. Обращает на себя внимание, что, несмотря на «вольные вставки» азербайджанских СМИ, в объяснениях Эрдогана никак не упоминается нагорно-карабахский конфликт. Правда, министр иностранных дел Турции А. Давудоглу попытался разрядить ситуацию, сообщив азербайджанскому агентству АПА, что «одной из основных мишеней Цюрихских протоколов было освобождение от «оккупации» (кавычки наши – Л. М.-Ш.) земель Азербайджана». В данную нелепость об армяно-турецких протоколах, в которых ни словом не упоминаются ни НКР, ни Азербайджан, может поверить разве лишь человек, очень сильно желающий быть обманутым. Оказавшаяся в достаточно сложной политической ситуации, Турция вынуждена дистанцироваться от конфликта между НКР и Азербайджаном, что бы ни заявлял ее министр иностранных дел. Давно уже не скрываемое стремление Турции оказаться в числе сопредседателей Минской группы ОБСЕ и связанные с этим надежды Азербайджана, также получили жесткий отпор. «Мы не собираемся в каком-либо формате делать предметом обсуждений факт Геноцида или притворяться, будто верим, что Турция может иметь какую-либо позитивную роль в переговорном процессе урегулирования проблемы Карабаха», - заявил президент Армении в столице государства, которое Турция видит главным своим пособником в вопросе привлечения Анкары в полноценную переговорную деятельность. А пока, в целях «спасения лица» президента США Барака Обамы, думается, после всех встреч в Вашингтоне, на свет божий может появиться некая аморфная бумага, в которой будет указано о стремлении Еревана и Анкары «продолжить движение по пути налаживания армяно-турецких отношений». P. S. Статья уже была готова к публикации, когда пресс-секретарь МИД-а Турции Барак Озугергин официально заявил, что министр иностранных дел Турции Ахмед Давудоглу никакого интервью азербайджанскому информагентству АПА не давал. Что и требовалось доказать.

-

Сборная Армении по хоккею с шайбой разгромила сборную Грузии 14-18 апреля в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване пройдет чемпионат мира по хоккею с шайбой 3 дивизиона. На чемпионате примут участие сборные Армении, Монголии, Северной Кореи и ЮАР. До старта чемпионата сборная Армении провела товарищеский матч со сборной Грузии. Армянские хоккеисты победили со счетом 22:1. Официальное открытие чемпионата состоится 14 апреля, после которого начнет игра ЮАР - Армения.

-

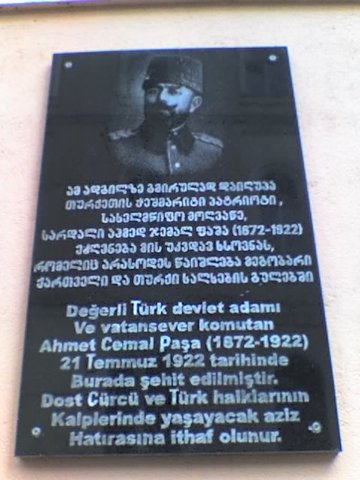

Ради бога, пусть повесят мемориальную доску своему большому другу на прежнее место. На фоне многочисленных поруганных и отнятых у армян храмов она будет смотреться логично и символично. На фотографии на мемориальной доске "мясник", обвешанный цацками, видимо, должен вызывать уважение у дружественного грузинского народа. А нам, армянам, привычнее видеть этих зверей такими, какими они должны быть. В виде попранных трупов...

-

В минусе курды и Азербайджан Итак, 12-13 апреля в Вашингтоне состоится саммит по ядерной безопасности, в котором примет участие главы более 45 государств. И хотя выражение «ядерная угроза» давно уже превратилась в идеологическое клише для оправдания военно-политических решений, саммит, безусловно, будет иметь большое значение для всего мирового сообщества, его безопасного будущего. Ожидается, что основное внимание участников саммита будет сконцентрировано на ядерных программах Ирана и Северной Кореи. Руководителей этих государств, в полном соответствии с демократией, на саммит, естественно, не пригласили. Вообще-то саммит будет посвящен уязвимости ядерных материалов и их защите от угрозы попадания в руки террористов, но Америка на то и Америка, чтобы пытаться одновременно решать беспокоящие ее проблемы. Именно по этой причине на саммит приглашены лидеры некоторых государств, не имеющих отношения к ядерным технологиям, в том числе президент Грузии М. Саакашвили и премьер-министр Турции Р. Т. Эрдоган. Из государств СНГ на саммит приглашены еще и президенты Армении, России, Беларуси и Казахстана – все они, как видим, имеют прямое отношение к ядерным технологиям. Если приглашение Саакашвили является чисто политическим актом, направленным на демонстрацию поддержки Грузии, то участие в саммите Эрдогана преследует исключительно прагматичные цели. И цели эти вряд ли находятся в Южном Кавказе, иначе на саммит был бы приглашен и президент Азербайджана. По этой причине более логичным представляется мнение, что на «мини саммите» Обама – Саргсян – Эрдоган будут обсуждаться не отношения между НКР, Арменией и Азербайджаном, а исключительно армяно-турецкие отношения. На это обстоятельство указывает и время встречи, которая должна иметь место менее чем за две недели до 24 апреля – Дня памяти жертв Геноцида армян в Османской Турции. Напомним, начиная с 1978 года президенты США в этот день выступают с официальным посланием к гражданам США армянского происхождения. В Турции, впрочем, как и в Армении, понимают, что лишенное всяких юридических последствий обращение президента США обладает огромным моральным воздействием и способно вызвать эффект домино: признание государствами Европы (и не только) Геноцида армян. Это обстоятельство становится причиной напряженного ожидания: назовет президент США геноцид геноцидом, или ограничится общими выражениями соболезнования. В обращении 2009 года Барак Обама использовал армянское выражение «Метц Ехерн», что стало серьезным предупреждением для Турции. Легко догадаться, что для Эрдогана на саммите незримо будет присутствовать угроза применения Обамой точного юридического термина, и не в этот день, а как раз 24 апреля. Собственно говоря, именно угроза официального признания Америкой Геноцида армян в Османской Турции заставила Анкару вернуть в Вашингтон отозванного посла Тана и принять приглашение Обамы. Тем не менее, можно быть уверенным: США не довольствуются прибытием премьер-министра Турции и попробуют выжать максимум выгоды из этого обстоятельства. Вашингтон потребует от Эрдогана ратификации армяно-турецких протоколов, сворачивания политических и экономических отношений с Россией, Ираном и Сирией, возможно, согласия на размещение элементов американской ПРО на территории Турции и восстановления связей с Израилем. Насколько реально выполнение этих требований? Судя по тому, что Эрдоган согласился на встречу с Сержем Саргсяном в Вашингтоне, Турция уже согласилась на ратификацию протоколов. Наверняка, в Анкаре уже придумали объяснения для Баку, и столь же наверняка можно сказать, что Баку эти объяснения не удовлетворят. Поэтому уже сегодня можно предвидеть новый этап обострения отношений между Турцией и Азербайджаном. Баку чувствует себя обманутым: Турция неоднократно и на самом высоком уровне обещала связать открытие границы с Арменией с урегулированием нагорно-карабахской проблемы по азербайджанскому сценарию. Теперь эти два процесса разведены, и, кажется, окончательно. Хваленая турецкая дипломатия просто напросто запуталась в собственных хитросплетениях и проиграла армянской дипломатии. И бравурные речи известного азербайджанского политолога, «слово в слово» рассказавшего корреспонденту «Регнум» разговор Обамы, Саргсяна и Эрдогана иначе как «озвучиванием мечты» не назвать. Другая проблема Анкары – отношения с соседями в свете политики США на Ближнем Востоке. И если с Сирией все не очень сложно (Анкара с легкостью может порвать отношения с Дамаском) особенно на фоне глобальных арабо-турецких отношений, то с Ираном у Турции могут возникнуть серьезные трудности. Необходимо учесть, что между Анкарой и Тегераном огромное количество застарелых проблем: территориальных, этнических, религиозных и цивилизационных. Выбраться из этого лабиринта непросто, даже при наличии доброй воли обеих сторон. А разрыв, или просто ухудшение отношений под давлением США станет для Ирана дополнительным аргументом в пользу подтверждения вероломности турок. В этом случае не исключены скрытые ценовые договоренности между Ираном и Азербайджаном по поводу продажи Турции энергоносителей. Меньше всего проблем вызовет налаживание отношений Турции с Израилем. Собственно говоря, их и сегодня нельзя назвать плохими (достаточно напомнить, что между министерствами обороны Израиля и Турции продолжаются интенсивные контакты), а все кажущиеся проблемы вызваны исключительно амбициями лидеров двух государств. Интересно, что согласие Анкары на размещение американской ПРО в Турции автоматически решает многие проблемы со многими соседями. И именно в выгодном для США ракурсе. Со многими, но не с Азербайджаном. Безусловно, Турция будет торговаться с Америкой. И, скорее всего, попытается развязать себе в руки в борьбе против курдских повстанцев. Одним из признаков этого является арест и осуждение на три года известной курдской правозащитницы Лейлы Зана – лауреата международной премии имени А. Сахарова и номинанта Нобелевской премии мира. Лейла Зана уже была однажды осуждена на 15 лет, хотя и отсидела «всего» 10, с 1994 по 2004 годы. Новый арест и осуждение по уже приевшемуся обвинению «призывы к терроризму» известной в западном мире правозащитницы вряд ли мог произойти без молчаливого согласия. Думается, что ближайшее будущее курдов Турции вряд ли можно будет назвать спокойным. Равно как и курдских руководителей Азербайджанской республики.

-

На фотографии - Джемаль-паша по кличке «мясник», военно-морской министр Османской империи, член младотурецкого триумвирата, кровавый палач миллионов невинных людей - армян, ассирийцев, понтийских греков и других. За свои многочисленные преступления заочно приговорен Константинопольским военным трибуналом к смертной казни. Операцию по выслеживанию и уничтожению чудовища разрабатывали Зарэ Мелик-Шахназарян и Степан Цагикян. А возмездие состоялось 25 июля 1922 года в Тифлисе. Приговор не дрогнувшей рукой привели в исполнение армянские мстители Петрос Тер-Петросян и Арташес Геворкян. Вместе с Джемалем были казнены его адъютант Сурсен и секретарь Мусфет. А теперь новость: В Тбилиси на стене дома на пересечении улиц Ингороква и Чайковского, практически напротив здания Гос. канцелярии Грузии, появилась мемориальная доска следующего содержания: «На этом месте героически погиб истинный патриот Турции, государственный деятель, военачальник Ахмед Джемаль паша (1872-1922). Посвящается его бессмертной памяти, которая никогда не сотрется в сердцах дружественных грузинского и турецкого народов». http://pandukht.livejournal.com/104024.html

-

На завершившемся в Минске Чемпионате Европы по тяжелой атлетике сборная Армении еще раз доказала, что сегодня она является одной из сильнейших в Старом Свете. Армянские штангисты завоевали 7 «больших» медалей, и это лучший результат армянской дружины на континентальных первенствах. Особо радует то, что армянская команда уверенно выступила в Минске даже не первым составом. По разным причинам отсутствовали Аракел Мирзоян, Тигран В. Мартиросян, Геворг Давтян, Назик Авдалян. Эти спортсмены также являются реальными претендентами на медали.

-

Гость из столицы государства с названием иранских провинций избрал для себя новую форму участия в форуме: в тему "Азербайджан и вокруг него" он собирает новости, которые, по его мнению, должны показать окружающим величие его монархии, а в тему "Армения и вокруг нее" тащит новости, которые, опять же по его мнению, должны показать, что в Армении все плохо. Причем все эти длиннющие статьи не сопровождает ни единым собственным комментарием. По-моему здесь есть потребность в работе форумных ветеринаров. Кстати, если в Армении сталинская система правосудия, какая же она в "Азербайджане" (да простят меня парсы).

-

Это интересно: Оксана Мхитарян

-

-

О мнимом противоречии между принципами международного права в нагорно-карабахском конфликте Мнимое противоречие между правом народов на самоопределение и территориальной целостностью государств используется Азербайджаном в переговорах по Нагорному Карабаху (Арцаху). Азербайджан выдвигает следующие основные аргументы против права народа Нагорного Карабаха (Арцаха) на самоопределение в форме создания самостоятельного государства: а) Международно признанные принципы самоопределения народов и территориальной целостности государства противоречат друг другу, поэтому в вопросе конфликта вокруг Нагорного Карабаха (Арцаха) должен быть достигнут компромисс, понимая под этим компромиссом отказ населения НКР от уже реализованного права на самоопределение. б) Международное право допускает самоопределение народов только в форме автономии, а не создания независимого государства. Не может быть и речи о независимости Нагорного Карабаха (Арцаха), так как это противоречит международному праву. в) В мире уже есть одно армянское государство и создание второго недопустимо. Эти аргументы к месту и не к месту многократно повторяются пропагандистами, аналитиками и политиками Азербайджана. К сожалению, армянской стороне вплоть до настоящего времени не удалось убедить в их полной несостоятельности не только значительную часть мирового сообщества, но часть своих собственных граждан. Так, например, отвечая на вопрос корреспондента PanARMENIAN.Net, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос) недавно заявил, что стороны нагорно-карабахского конфликта пытаются примирить непримиримое: принцип территориальной целостности государства и право народов на самоопределение, и что это является одной из причин, по которой переговорный процесс зашел в тупик. (Командос высказался иначе: переговорный процесс зашел в тупик, так как армянская сторона настаивает на правомочности реализованного 2 сентября 1992 года права населения НКР на самоопределение, а Азербайджан оперирует неправильно интерпретируемым принципом территориальной целостности государств. Не вина Аркадия Ивановича, что некоторые журналисты неправильно передали его слова. - Редакция Voskanapat.info). С этим заявлением уважаемого Героя Арцахской войны согласиться нельзя, так как в современном понимании международного права принцип территориальной целостности государства не противоречит праву народов на самоопределение, а дополняет его. Отсутствие этого противоречия было неоднократно показано специалистами в области международного права, но, видимо, недостаточно доведено до широкой общественности и, по-нашему мнению, не в полной мере используется для разрешения нагорно-карабахского конфликта. Отсутствие противоречия между правом народов на самоопределение и принципом территориальной целостности государств совершенно ясно и однозначно следует из «Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 года». Попробуем показать несостоятельность аргументов Азербайджана еще раз. В первом абзаце раздела Декларации ООН от 1970 г., названном «Принцип равноправия и самоопределения народов», сказано: «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закрепленного в Уставе, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава». Из этого абзаца следует, что развязанная Азербайджаном война против мирного волеизъявления народа НКАО Аз. ССР (Арцаха), направленного на определение своего политического статуса, противоречит Декларации ООН от 1970 г. В четвертом абзаце раздела Декларации ООН от 1970 г., названном «Принцип равноправия и самоопределения народов», указаны пути осуществления народом права на самоопределение: «Создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединению с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются способами осуществления этим народом права на самоопределение». Из этого абзаца следует, что утверждения Азербайджана о недопустимости создания второго армянского государства совершенно необоснованны и противоречат документам ООН, как и попытки Азербайджана представить «широкую автономию» как единственно возможный способ осуществления армянским народом Арцаха своего права на самоопределение. Из Декларации ООН от 1970 г. следует, что только сам армянский народ Арцаха имеет право выбрать, каким способом он будет осуществлять свое право на самоопределение: в виде создания суверенного и независимого государства, свободного присоединения к независимому государству или объединению с ним, или в виде установления любого другого политического статуса, и никто не вправе навязывать ему свои решения по этому вопросу. В седьмом абзаце раздела Декларации ООН от 1070 г., названном «Принцип равноправия и самоопределения народов», сказано: «Ничто в приведенных выше абзацах не должно толковаться как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, действующих с соблюдением принципа равноправия и самоопределения народов, как этот принцип изложен выше; и, вследствие этого, имеющих правительства, представляющие весь народ, принадлежащий к данной территории, без различия расы, вероисповедания или цвета кожи». Это ключевой абзац для понимания того, как мировое сообщество соотносит право народов на самоопределение с принципом территориальной целостности. Из этого абзаца однозначно следует, что международное сообщество не противопоставляет принцип самоопределения народов принципу территориальной целостности, наоборот, эти принципы, по мнению ООН, с необходимостью дополняют друг друга. Действительно, в приведенном абзаце Декларации ООН от 1970 г. ясно сказано, что принцип самоопределения не может использоваться против территориальной целостности только тех государств, которые соблюдают принцип самоопределения народов. Иначе говоря, необходимым предварительным условием соблюдения принципа территориальной целостности государства является соблюдение этим государством принципа самоопределения народов. Поясним это. Если, например, франкоговорящий Квебек проголосует на референдуме о том, чтобы остаться в составе Канады, то любые действия, направленные на отделение Квебека от Канады будут признаны мировым сообществом незаконными. И, наоборот, если этот же Квебек проголосует на референдуме о том, чтобы отделиться от Канады и образовать самостоятельное государство, то любые действия, направленные против отделения Квебека от Канады будут признаны мировым сообществом неправомерными. Таким образом, согласно Декларации ООН от 1970 г., государство получает право на защиту своей территориальной целостности только в том случае, если все народы, его населяющие, желают остаться в составе этого государства. Если же какой-либо народ желает выделиться из состава существующего государства, то у этого государства нет оснований для сохранения своей территориальной целостности. Международное сообщество в Декларации ООН от 1970 г. ясно и недвусмысленно говорит, что оно уважает территориальную целостность только тех государств, которые могут доказать, что они образовались на основании свободного волеизъявления населяющих их народов. В противном случае эти государства не могут рассчитывать на поддержку ООН своей территориальной целостности. В основу такого подхода ООН положен общепризнанный принцип создания и существования современных многонациональных государств – добровольное согласие на это всех народов, их населяющих. Необходимо или убедить все народы, входящие в государство, что им выгоднее жить в одном государстве или прекратить препятствовать этим народам создавать свои собственные государства. Третьего не дано. Но если согласие всех народов о вхождении в одно государство достигнуто, то никто не вправе посягать на территориальную целостность этого государства. Совершенно ясно, что тут нет никакого противоречия между принципом территориальной целостности и принципом права народов на самоопределение. Оба принципа не противоречат друг другу и одинаково важны для международного права. Если применить к переговорам о судьбе Арцаха терминологию из хорошо развитой теории ведения переговоров, то эти переговоры могут протекать с использованием позиционного торга или иметь принципиальный характер, то есть вестись с использованием объективных критериев. Позиционный торг характеризуется тем, что каждая из сторон, отстаивает свою позицию, которую она считает единственно приемлемой для себя. Объективные критерии, не зависящие от мнения и позиций сторон, в таком споре, как правило, не используются. Стороны спорят по поводу позиций и сами себя ограничивают рамками этих позиций, пытаясь убедить другую сторону в невозможности изменить свою первоначальную позицию. Позиция армянских сторон: вопрос независимости Нагорного Карабаха (Арцаха) не подлежит обсуждению. Позиция Азербайджана: не может быть и речи о независимости Нагорного Карабаха. Главным в таком споре является не достижение разумного компромисса, а в «спасении лица». Специалисты отмечают, что в позиционном торге по мере того, как стороны все больше внимания уделяют позициям, все меньшее внимание придается основополагающим интересам сторон. Достижение согласия становится все менее вероятным. Обычными в таких переговорах являются угрозы сторон выйти из переговорного процесса и всякого рода иные запугивания оппонента. Стороны обычно с самого начала выдвигают свои крайние позиции, стараясь ввести оппонентов в заблуждение относительно своих истинных оценок ситуации, и периодически соглашаются на небольшие уступки, необходимые только для продолжения переговоров. При этом каждая уступка создает предпосылки для дальнейшего увеличения давления, или для дальнейших уступок, и у сторон теряются стимулы для их успешного завершения. Позиционный торг неэффективен для стороны, которая настроена на достижение реального компромисса и полезен для стороны, которая ведет переговоры с единственной целью выиграть время для усиления своих позиций. По нашему мнению, переговоры между Арменией и Азербайджаном в настоящее время могут классифицироваться как классический позиционный торг и, по указанным причинам, выгодны, в основном, Азербайджану. Совершенно по-другому протекают принципиальные переговоры. В этих переговорах стороны не стараются сломить оппонентов своей непреклонной волей и запугиваниями, а прибегают для выработки соглашения к независимым критериям, которые не зависят от воли и интересов сторон. Например, стороны договариваются, что при разрешении разногласий они будут руководствоваться нормами международного права. Очевидно, что такие принципиальные переговоры выгодны Армении и в какой-то степени руководству Азербайджана. Армении они выгодны, так как в вопросе самоопределения Арцаха ее позиция полностью согласуется с документами ООН, а руководству Азербайджана они выгодны, так как в значительной степени выводят его из-под критики оппозиции в случае неизбежного признания мировым сообществом независимости Арцаха и существенно усиливают позиции Азербайджана по вопросу установления границ. Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 1. Нет никакого противоречия между принципом территориальной целостности государства и правом народов на самоопределение. Оба принципа не противоречат друг другу и одинаково важны для международного права. 2. Аргументы Азербайджана против права народа Нагорного Карабаха (Арцаха) на самоопределение в форме создания самостоятельного государства противоречат международному праву и полностью несостоятельны. 3. В настоящее время переговоры между Арменией и Азербайджаном ведутся с использованием позиционного торга, выгодного Азербайджану и невыгодного Армении. 4. Для армянской стороны принципиально важно перейти от позиционного торга по вопросу о независимости Арцаха к принципиальным переговорам, базирующимся на нормах международного права. Борис Оганов

-

Ничего не могу сказать по поводу невиданной потенциальной энергии (хотя и она, разумеется, не смогла разрушить Капан ), но могу сказать, что к жуткому физическому изничтожению порою приводит регистрация ников-клонов, а это, в свою очередь, может действительно привести к краху. Если не духовному, то форумному точно.

-

Отличная, абсолютно раритетная, а потому, где лежит рука Игоря Маратовича, еще и знаковая фотография. На эти фото обязательно нужно наложить логотип форума, иначе все, что называется, растащат. Я тоже попытаюсь заняться организацией того, о чем здесь говорилось.

-

Главный проигрыш армянского руководства Как бы оценивались проигрыши и ущербные моменты процесса турецко-армянских переговоров, дело не было ощутимо проиграно, пока карабахская тема ни стала предметом обсуждений и размена в этой очень грубой и очевидной игре. Турция пристегнула это тему к своей политике по продавливанию своих условий на Западе как очень удобный отвлекающий маневр. Причем, именно нежелание США и России рассматривать карабахскую тему как условие и аргумент в турецко-армянском урегулировании привело Турцию к пониманию необходимости этой темы в своей нынешней политике. И это вовсе не парадокс, а способ мышления опытных политиков, которые пытаются выдвинуть свою страну на более обширную политическую арену. Конечно, политика США по сдерживанию внешнеполитических амбиций Турции, продолжается и будет набирать обороты, но эта политика предполагает вовсе не только постоянное ущемление ее интересов, но и предоставление определенных преференций. Дело в том, что, так же, как, и Россия, США не могут «в одиночку» предложить Турции решение карабахской проблемы в том или иной смысловом содержании. Тем более, что Запад и Россия прекрасно понимают, что Турции нужен не «Карабах», а принятие ее условий и гарантии неиспользования «армянского фактора» как способа давления на нее. Если бы политическое руководство Армении было готово абстрагироваться от политического антуража, который постоянно предлагают «большие дяди» в больших столицах, то оно могло бы уверенно игнорировать обсуждение карабахской темы в процессе турецко-армянского урегулирования, без какого-либо ущерба для отечественных интересов. Вместе с тем, трудно представить другое правительство в другой стране, которое могло бы столь автоматически и мультипликативно исполнять малейшие пожелания внешних участников игры. Последний этап игры характеризовался тем, что президент Серж Саркисян «недостаточно подал сигналы о готовности действовать по карабахской теме» (примерно так). И сигналы стали поступать, что означает добровольное вовлечение Армении в обсуждение карабахской темы в контексте турецко-армянского урегулирования. Это стало подлинным проигрышем, так как создается прецедент легитимности ответственности Турции по карабахской проблеме. Таким образом, в регионе меняется геополитическая ситуация, и нужно принять во внимание, что главные сдерживающие силы турецкой экспансии – США и Россия - не в состоянии противодействовать этому, как и раньше, политическими способами. Это главное, чего пытался добиться Азербайджан долгие годы. Весь этот новый расклад может стать очень опасным. Конечно, есть надежда, что США и Россия попытаются противодействовать этому, но остается фактом то, что, приняв участие в обсуждении карабахской темы, Турция обусловит дополнительную напряженность в отношении Армении, и угрозы в регионе возрастут. Пока карабахская проблема спала, как большая пастушья собака, все было спокойно, независимо от криков и истерик. Теперь собаку разбудили, разбудили не армяне, но армянам почудилось, что они сами пастухи.

-

Нужны ли НКР азербайджанцы? Сообщение оппозиционной азербайджанской газеты «Азадлыг» было интригующим. Согласно газете, в начале апреля группа азербайджанских вынужденных переселенцев численностью до ста человек попыталась перейти государственную границу между Азербайджанской и Нагорно-Карабахской республиками. При этом азербайджанцы, в основном, жители поселка Дорд йол, размахивали белыми флагами. Газета сообщает, что целью вынужденных переселенцев было «сдаться властям НКР» и остаться на жительство в Республике Арцах. Согласно «Азадлыг», «терпение жителей закончилось, когда очередные проливные дожди затопили их дома, вследствие чего они вынуждены были покинуть населенный пункт. Многочисленные письма в адрес исполнительных властей, с просьбой решить проблему затоплений, были проигнорированы». При этом, сообщает газета, жители Дорд йол заявили буквально следующее: «Если собственное государство о нас не заботится, значит, мы обратимся за помощью к армянам». Имея в виду остановить движение вынужденных переселенцев к границе НКР, азербайджанская сторона прибегла к помощи полиции, однако это не помогло. Тогда в срочном порядке были вызваны дислоцированные в городе Барда подразделения внутренних войск, которым с большим трудом удалось остановить разъяренных переселенцев. Сообщение «Азадлыг», естественно, вызвало интерес редакции Voskanapat.info, командировавшей к месту событий своего сотрудника Каро Карапетяна. Как сообщил К. Карапетян, инцидент действительно имел место. Практически все действо происходило на глазах у служащих Армии Обороны НКР, несущих в этом районе боевое дежурство. «Для того, чтобы остановить переселенцев, азербайджанские военнослужащие прибыли туда на девяти грузовых машинах. Кроме того, они использовали два военных и один гражданский вертолеты, - рассказали К. Карапетяну армянские военнослужащие, - стрельбы практически не было. Мы слышали всего несколько выстрелов, судя по всему, сделанных в воздух. Среди митингующих было много женщин и детей». Армянские военные не слышали выдвигаемых азербайджанскими переселенцами требований. И хотя у нас не было оснований не верить газете «Азадлыг», тем не менее, К. Карапетян попытался на месте выяснить причину волнений в сопредельной республике. В результате, ему удалось связаться с одной из участниц «бунта», которая подтвердила сообщение газеты «Азадлыг». Вместе с тем наш «информатор» сообщила, что наводнение явилось поводом, а не причиной, для массового возмущения людей. Выяснилось, что вопреки Указу правительства, местная власть заставляет их платить за потребленную электроэнергию и воду, а газ они просто не получают. «Нам говорят, если вы зарабатываете на электричестве, то должны платить за него», - возмущалась женщина. Как ни странно, электрики «выявляют» потребляющих электроэнергию бизнесменов на основании… показаний счетчика. «Если использовал 500 или более киловатт, значит, у тебя есть подпольный бизнес», - считают чиновники. Однако переселенцам не до шуток. «У меня четверо маленьких детей, их надо обстирывать, им надо готовить, дом надо обогревать, а у нас ни дров нет, ни газа. Естественно, мы используем на эти цели электричество. А теперь с нас требуют долги и выключают электроэнергию. Почему мои дети должны умереть с голоду? Почему нас выселили из Баку и бросили в этих степях, где вокруг одни шакалы, как на двух, так и на четверых ногах. По ночам мы видим, как в Карабахе у армян ярко освещены дома и улицы, а мы вынуждены сидеть в темноте и холоде», - возмущенно рассказывала женщина. Переселенка рассказывала о некачественных, халтурно изготовленных домах, о холоде зимой и слякоти, комарах и мышах – летом, о том, как у них отобрали электрические отопительные приборы, выданные Красным Крестом, об отсутствии рабочих мест (только учителя и полиция), о нехватке учебников, единственном магазине, в котором все продается дорого, «как будто сделано из золота», и еще о многом другом. «Поэтому мы решили уйти к армянам. Или сразу убьют, и мы избавимся от этих мучений, или позволят жить по-человечески. Хуже, чем сейчас, все равно быть не может». Между тем, азербайджанские вынужденные переселенцы рано или поздно превратятся в серьезную проблему для НКР. В Азербайджане уже выжали из переселенцев все, что было возможно, и теперь относятся к ним как к досадной помехе, мешающей бакинской «элите» жить в свое удовольствие. Они страшно надоели тем, кого перипетии войны обошли стороной, ими прикрывается власть для объяснения собственной никчемности; на них зарабатывают огромные деньги и их же проклинают, брезгливо отворачивая нос от полунищих немытых соплеменников. Столкновения между переселенцами и «благополучными» азербайджанцами происходят по всей республике. Не удивительно, что азербайджанские переселенцы, лишенные возможности покинуть республику и уехать куда-нибудь в Россию, стремятся попасть в НКР. И это сегодня, когда Баку официально считает себя в состоянии войны с армянскими государствами. Можно быть уверенными, после урегулирования нагорно-карабахского конфликта, когда бы это ни случилось, азербайджанские массы хлынут в НКР. Сможем ли, и можно ли будет отказать им, особенно с учетом того факта, что немалая их часть родилась на территории НКР? Подписание мирного соглашения практически лишит армянскую сторону возможности отказать переселенцам в праве вернуться туда, где они родились. С другой стороны, разрешить азербайджанским переселенцам вернуться в Карабах, в котором их предки жили всего лишь несколько поколений, означает вновь поставить НКР перед опасностью ежедневных столкновений. Вопросов в этом деле много. В частности, как быть с теми переселенцами, кто успел обзавестись семьей и детьми? Карабах покинули в общей сложности примерно 350 тысяч беженцев, а вернуться, теоретически, могут захотеть в два и более раза больше людей. Конечно, значительная часть азербайджанских переселенцев давно уже покинула пределы республики, и, тем не менее, на практике их может быть свыше полумиллиона. Как представляется, соответствующие структуры НКР уже сейчас должны озаботиться этой проблемой. В частности, на основании свидетельских показаний необходимо составить списки тех переселенцев, кто совершал военные преступления. Необходимо разработать правовые обоснования для запрета на возвращение тех азербайджанцев, кто с оружием в руках воевал против законной власти НКР. Конечно, сегодня можно принять население одной или нескольких поселений переселенцев, это существенно укрепит позиции НКР на переговорах по урегулированию конфликта. Но и думать о будущем необходимо уже сегодня. Мир, посредством войны или без нее, когда-нибудь наступит. Как бы потом не оказаться в безвыходной ситуации. Азербайджанцы, жестоко притесняемые авторитарным режимом Алиевых, непременно будут проситься в НКР.

-

Ехбайр, не отнимай у нас Адабаса!

-

Как мало нужно природному азеру для счастья, что даже победа в шахматы помещается в раздел "Политика".

-