-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

ЗОВ СЕРДЦА В своего рода уникальном учреждении — Комитете по приему и устройству возвращающихся из-за границы армян при Совете Министров республики, хранится множество документов, по которым прослеживается путь караванов на родину. Разметанные в один трагический день (правильнее будет сказать ночь), в один день превратившиеся из землепашцев, ремесленников, строителей, учителей родного языка, поэтов, хранителей очага пандухтами-скитальцами, долгими десятилетиями складываются в армянские колонии в чужих странах. Франция, Аргентина, Ливан, Уругвай, Иран, США, Сирия... Вновь пускают корни, вновь ждут цветения и, не дождавшись, снимаются с мест. Родина зовет. По этим документам можно судить о пестроте социального состава репатриантов. Государству сложная задача — обеспечить работой по профессии, выделить жилплощадь, сделать все необходимое для полной акклиматизации. За десятилетия репатрианты обжили не одну тысячу квартир. Они, новые граждане страны, активно участвуют в процессе созидания, бесплатно обучаются и лечатся, получают пенсии. Это уже не чужие среди чужих, а свои у своих. … По закону притяжения родной земли осели и обрели счастье переселенцы из дальних краев. Может, от того эти сельские двух-трехэтажные дома оставляют впечатление особой крепости и основательности, что стоят на обновленной земле предков. Армения встает откровеньем... Величайшее из откровений — мирный очаг армянина. Есть стены, отмеченные печатью исторической известности и значимости. А есть еще не воспетые красноречием, обойденные большой историей и бесконечно желанные Стены Родного Очага — туфовые камни, пахнущие сладчайшим и приятнейшим дымом Отечества. В них наша любовь и надежда наша. Иосиф ВЕРДИЯН

-

О ТЮРКСКОМ АКПЕР-ГАСАНОВСКОМ ПОНИМАНИИ ЧЕСТИ Акпер Гасанов. Человек, давно подвизающийся в принадлежащем придворному шуту Азербайджана Анару Мамедханову информагентстве Day.az. Человек-флюгер, млекопитающее с двойным прошлым и таким же настоящим. Свое собственное, весьма, надо сказать своеобразное понимание искусства дипломатии Гасанов проявил свыше трех лет назад. Тогда он работал в русскоязычном журнале «Монитор», оппозиционном издании, пользующемся популярностью в Азербайджане. Выполняя задание редакции, Гасанов написал критическую статью «Если завтра война», вышедшую в свет 29 января 2005 года. Через два дня Гасанов был задержан сотрудниками Бакинской военной комендатуры, где его продержали около пяти часов. После «общения» с военными Гасанов собственноручно отказался от собственной же статьи. Написал опровержение. Нашел и оправдание: «они угрожали уволить с работы моего дядю, который работает в системе Минобороны и грозились разделаться со мной. Они говорили, что знают мои телефоны и место, где я живу». Кто это «они», Гасанов прилюдно уточнять не стал, просто, поскольку он «очень любит дядю», потому и покаялся прилюдно. Но вот ровно через месяц «они» убили редактора «Монитора» Эльмара Гусейнова, и Гасанов оказался у «них» на службе. Правда, в Баку тогда поговаривали, что за дядю Гасанов расплатился натурой, однако эти сведения никак не могли затронуть его чести. По той простой причине, что у этого человека исключительно своеобразное понимание чести. Сообразно цивилизационному восприятию собственного племени. Дело, конечно, хозяйское, однако поговорить об этом стоит. И вот почему. В последнее время Гасанов вдруг озаботился армянами и Арменией. «Переживает» человек за все трудности армянского бытия. «Выявляет» правых и виноватых, ведет, так сказать, виртуальную правозащитную деятельность для граждан Армении. Однако «армянозащитная» деятельность недавнего кочевника удивительно специфична: от нее за версту разит убогим мировоззрением пропахшего овечьим «горошком» и конским потом степного бродяги. Будучи прихлебателем у шута и обладая соответственным пониманием жизни, Гасанов невольно проецирует мировоззрение кочевника на армянскую действительность. Так, он считает, что рефреном повторяющееся в его статьях упоминание о карабахском происхождении Р. Кочаряна и С. Саркисяна в конце концов непременно приведет к тому, что выходцы из других армянских регионов возьмутся за вилы и пойдут крушить все и вся. Прочтут Гасанова и других тюркских авторов, осознают все, и… карабахская проблема будет решена. На радость самому Гасанову и его хозяевам. Подобные планы действительно могли бы сработать, если бы речь шла о конгломерате тюркских племен. Как, если бы в Азербайджане кто-то взялся доводить до жителей правду об исторических взаимоотношениях афшаров с айрумами, падаров с шахсевенами, или карапапахов с таракеменами. Не потому ли, кстати, вся власть в современном Азербайджане сосредоточена в руках курдских аширетов, чтобы тюрки не перегрызлись вконец? Гасанов, в силу мышления, ограниченного опытом кочевого быта своих предков, не в состоянии понять, что в нашем случае речь идет о едином этническом монолите - Армянском Народе. Оказавшись не в состоянии понять то, что ему не дано понять никогда, Гасанов решил взяться за… штудирование истории Армении. В угаре верноподданного угодничества он даже забыл о наказе Ильхама Алиева азербайджанским ученым: доказать, что в истории никогда не было государства под названием Армения. Прочитав несколько строк из истории Армении 4 века (не поддающиеся восприятию тюрка стародавние времена), он позволил себе заговорить… о чести армянской царицы! Гасанов вдруг узнал, что в 369 году Шапух II поместил плененную армянскую царицу Парандзем в особое помещение, в котором каждый из его солдат мог надругаться над несчастной. «Что привело к тому, что Парандзем скончалась в страшных муках и бесчестии, - констатирует спустя 17 веков Гасанов Однако, констатирует опять же по-своему своеобразно. Если более точно – злорадствуя. Ибо воспринимает значение слова «честь» сообразно своей цивилизационной ментальности. Гасанов, явно искренне, считает, что царица Парандзем была обесчещена. Между тем, для нормально мыслящего человека бесчестию подверглась не царица Парандзем, а те человекообразные приматы, которые насиловали беззащитную пленницу. Вспомним начало этой истории. Царица Парандзем, в условиях, когда муж и сын ее были в плену, четырнадцать месяцев защищала крепость Артагерс от многочисленного иноземного захватчика. Четырнадцать героических и трагических месяцев! И открыла ворота только тогда, когда в крепости кроме нее остались в живых лишь две ее служанки. Великий патриотический подвиг великой царицы. И какой-то Гасанов сегодня считает, что эту женщину возможно было обесчестить? Для армян, честь – понятие духовное, мало связанное с плотью. Плоть царицы испоганить оказалось возможным, но надломить дух и волю царицы Парандзем оказалось не под силу: ни Шапуху, ни его войску, ни истории. Но продолжим о чести. Спустя пару лет после событий, смакуемых Гасановым, при царе Папе, сыне царя Аршака и царицы Парандзем, Шапух был наголову разгромлен спарапетом Армении Мушегом Мамиконяном. Он бежал, оставив на поле брани не только награбленное в Армении, но и всех своих жен, наложниц, сестер. Однако царь Пап и полководец Мушег приказали изготовить для них паланкины и переправить к венценосному мужу, Шапуху. А часть пленных освободили, чтобы они прислуживали им в дороге. Шапух тогда повелел на золотой чаше изобразить Мушега на коне, и каждый раз за обедом поднимал чашу «во славу всадника на белом коне». Подобное понимание чести, отношение к поверженному врагу, всегда было залогом побед армянского народа, его прошлого и будущего. Вопреки всем тем многочисленным племенам, что время от времени с неотвратимостью рока приходили из ниоткуда на нашу родину и столь же неотвратимо уходили в небытие. Но Гасанов, в силу своего этногенетического воспитания, явно убежден, что сумгаитские и бакинские нелюди, группами насиловавшие среди бела дня армянок и русских, жительниц этих городов, бесчестили их. Нормальное человеческое сознание диктует другое: эти животные бесчестили себя, своих предков, своих матерей. Хотя, о чем это я? Ведь именно предки и матери зародили в этих приматах кошачьи инстинкты. Те самые инстинкты, что заставляли вооруженных соплеменников Гасанова насиловать семидесяти и восьмидесятилетних старушек в Мараге и Храморте. Насиловать группами. Насиловать, чтобы потом убить. Чтобы вбить гвозди в убеленные сединами головы. Чтобы отрезать груди, вспороть животы… Гасанов и иже с ним никогда этого не поймет. Он не понял это даже после того, как в Бакинской военной прокуратуре гогочущие мужики в погонах «бесчестили» его самого. Не поймет, потому что искренне убежден: сильный вправе насиловать. Убеждение его исходит не только от общего корня в этих словах. Нет, это убеждение от цивилизации, в которой рос и формировался Гасанов. Потому и защищал он подонка Сафарова, подлого ночного убийцу, способствуя героизации его образа для сотен тысяч азербайджанских мальчиков. Трагедия азербайджанцев в том, что их интеллигенция, в основном, состоит из людей типа Акпера Гасанова, Искандера Гамидова, Рамиля Сафарова, Акифа Наги, или, что весьма символично, «первого героя Азербайджана» Шахина Тагиева, лично насиловавшего и отрезавшего головы престарелым жительницам Мараги. Это и трагедия, и закономерность, ибо честь и доблесть для истинного тюрка заключается в умении резать слабых и больных, насиловать и глумиться над пленными женщинами. Мы же жили, живем, и будем жить так, как нас воспитала наша цивилизация. И воевать так, как воевали воины Мушега Мамиконяна. Александр АЗАРЯН Defacto.am

-

Арцахская свадьба вызвала спазмы толерантности в соседней стране и, в частности, у мрази по фамилии Гасанов...

-

В субботу в селе Адзви Горийского района (Восточная Грузия) был взорван автомобильный мост. Как сообщает телекомпания «Рустави2», мост был расположен на дороге, соединяющей грузинские и осетинские населенные пункты. Мощность взрыва была такой, что он был слышен на расстоянии 12 километров, а в ближайших селах взрывной волной были выбиты стекла. В результате взрыва обрушились две опоры, ввиду чего движение транспорта по мосту невозможно, жертв и пострадавших нет. /Новости-Грузия/

-

Вообще-то "еврейская рука" - Виктор Александрович Шнирельман - доктор исторических наук и научный сотрудник российской Академии наук, человек очень уважаемый и является признанным авторитетом в историко-научных кругах, уж поверьте мне на слово. Как вы его... http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=818056

-

А вот откровения с сайта бакинской епархии Русской Православной церкви: http://baku.eparhia.ru/history/articles/genesis/ Так называемое 1700-летие... А понравилась бы им фраза "Так называемое 1000-летие крещения Руси?" Интересно, когда же наши попы по поводу вот таких вот исторических "изысканий" зададут пару вопросов старцу Алексию?

-

Перемирие - Перемирие, ребята, никаких выстрелов, - приказывает Монте своим воинам. - А если они начнут стрелять? - Тогда пусть их матери рыдают, - был ответ. merhayrenik.narod.ru

-

675 пар обвенчались в четверг в Арцахе Большинство новобрачных обвенчались в шушинской церкви Казанчецоц, остальные получили благословение в старинном монастыре Гандзасар. Инициатива проведения коллективного бракосочетания принадлежит российскому бизнесмену, благотворителю Левону Айрапетяну, который является уроженцем Нагорного Карабаха. Поздравив новобрачных, Айрапетян пожелал им счастья и долголетия. «Желаю, чтобы пары жили на нашей родине и создавали блага для нашего народа», - сказал он. «Наша цель - стимулирование демографического развития в Карабахе. Население НКР должно составлять не менее 300 тысяч человек. Каждый из спонсоров станет крестным нескольких семей, а крестный - это уже определенные обязательства. Каждой паре молодоженов будет выделено по 2,5 тысяч долларов. На имя первого ребенка в семье будет перечислено 2 тысячи долларов, второго - 3 тысячи долларов, третьего - 5 тысяч, четвертого - 10 тысяч, шестого - 50 тысяч и седьмого - 100 тысяч долларов. Та пара, у которой раньше всех родится три ребенка, получит в подарок трехкомнатную квартиру в Степанакерте». На новеньком степанакертском городском стадионе в честь молодых было устроено красочное шоу, в котором приняли участие кумиры российской эстрады – Вилли Токарев, Валерий Леонтьев, а также звезды армянской эстрады. Тамадой празднества был искрометный Ашот Казарян. Не обошлось и без неожиданностей. Во время шоу были организованы также ослиные бега. Неожиданно на стадион въехали десяток мальчишек на осликах и, сделав наперегонки полный круг, уехали. А один ослик остановился, как вкопанный посредине стадиона, парнишка бил его как мог, но ослик несколько минут не желал покидать стадион… Завершилось шоу за полночь грандиозным фейерверком. В настоящее время в Нагорном Карабахе проживает 139,5 тыс. жителей. За восемь месяцев текущего года было зарегистрировано 2160 бракосочетаний, что в 4,6 раз больше аналогичного показателя прошлого года.

-

-

ДОРОГА ЖИЗНИ «Крунк» — песнь песней. Это сравнение принадлежит поэту Геворгу Эмину. Точность поэтическая и историческая. Песнь изгнанника о журавле звучит с давних пор, щемя душу чужбинной печалью. Крунк! Куда летишь? Крик твой — слов сильней! Крунк! Из стран родных, нет ли хоть вестей? Стой! Домчишься вмиг до семьи своей. Крунк! Из стран родных, нет ли хоть вестей? Наши светлые мечты журавлем парят в поднебесье — отчего так? Отчего самая грустная из народных песен едва ли не самая массовая? От того, что все еще за порогом Дома родного миллионы сыновей и дочерей. А репатриация началась в массовом порядке сразу же после установления Советской власти в Армении. В 1924-ом потянулись к большому очагу первые караваны скитальцев. Михаил Кольцов в «Правде» в те годы писал: «Приходится с армянским трагиком из Парижа изъясняться по-французски, с армянским беллетристом из Нью-Йорка договариваться по-английски, с музыкальным критиком из Вены спорить по-немецки. А для хозяина, что так отечески меняет чашки у спорщиков, — надо вспомнить хоть несколько турецких слов. Здесь люди из всех стран, сюда все дороги ведут друзей армянских тружеников». Дорога возвращения стала воистину дорогой жизни. В родном языке появились новые понятия «спюрк», «зарубежный армянин». Репатриант... Это слово заносилось в официальные бумаги, оно ложилось в графу чеканом былой скорби, но не привилось к народной речи. Теплая волна чувств выплеснула другое — братья. Братья по горю стали братьями по счастью. Армения восставала из тысячелетней пыли, прочерчивая небо высоковольтными линиями, раздаваясь в плечах новостроек, примеривая рабочую спецовку созидателя. Сарьяновской кистью и чаренцовским пером она писала свою новейшую историю. Республика приютила сотни тысяч зарубежных армян, дала им кров и работу. Повсюду, в любой точке республики, да и страны, живут тысячи приезжих — делают станки в Чаренцаване, выращивают виноград в Араратской долине, лечат больных, учат детей в горных селах... И много строят. Возводят очаги. Об одном из приезжих армян мне рассказали несколько лет назад. Изящный, улыбчивый, мягкий, всегда поигрывающий тростью, пересыпающий армянские слова французскими, он был очень экзотичен в нищем селе. Школы Цовагюх не имел. Никогда. И хоть рабоче-крестьянская власть построила школу даже раньше здания сельсовета, когда в село пришел Ерванд Овасепян, школы еще не было. Он собрал всех босоногих цовагюхских мальчишек и девчонок и, близоруко щурясь и беспрерывно поправляя пенсне, объявил: — Как в Платоновой академии, будем заниматься на открытом воздухе. И с тех пор его высокую фигуру в клетчатом пиджаке можно было видеть лишь в центре пестрой ватаги ребят. Вот учитель и ученики у самой синевы Севана. Быстрые взмахи тростью — на мокром песке появляются буквы. Вот хор малышей под единственным в селе деревом во дворе дедушки Асканаза. Мелькает трость, вроде дирижерской палочки, ученики постигают основы композиции. Первое слово просвещения, прозвучавшее в армянском селе, было «Платонова академия». Потом ученики узнали: Сорбонна — университет их учителя. Свет знания хлынул из самых сильных источников. — Проучившись четыре года, - вспоминает заслуженный архитектор республики, выходец из Цовагюха, Сос Мнацаканович Манукян, - в городе мы без труда сдавали экзамены за семь классов. К тому же знали французский язык. Немало врачей, музыкантов, искусствоведов, партийных и хозяйственных деятелей вышли из учеников Овасепяна. Из Парижа — в Цовагюх, из центра Европы в бедное армянское селение. Но столь притягательна была сила революции, столь огромны преобразования, участником которых стал коммунист Ерванд Овасепян. На протяжении веков беженцами покидали родную землю и своим талантом украшали чужбину армянские сыновья. С революцией они получили возможность жить и созидать на родине. Конечно, не всегда ровно и гладко проходит встреча с полузабытым отчим домом. Они едут в Советскую Армению, как жених на свидание с нареченной незнакомкой. Родные пенаты, слов нет, магнетически притягивают, однако советский лик родины им неизвестен. Привыкшие к волчьим законам капитализма, некоторые репатрианты поначалу теряются: тут не объегоришь, частную торговую лавчонку не откроешь... Да и правила общежития другие. Короче говоря, росли-вертелись по одним законам, а на склоне лет приходится кружиться в обратную сторону. Тогда свидание с долгожданной землей оборачивается горечью: сын встречается с матерью и... не узнает ее. И это трагедия огромная, все признаки которой заложены в далекой эпохе, в эпохе гонений, избиений и резни, принудившей армян искать спасение в фешенебельных джунглях западных стран, приспособиться к жестоким, хищным нормам другой жизни. Но в целом спюрк душой и сердцем с Советской Арменией. Так было и в войну, когда зарубежные армянские колонии сомкнули свои ряды с антифашистами и взметнули ввысь крепкие кулаки протеста. Танковые колонны, сформированные на средства спюрка, громили врага на полях сражений. За тысячи миль от Отечества они выполняли сыновний долг. Невыносимая грусть сжимает сердце, когда слышишь передачи ереванского радио для зарубежных соотечественников: «Ереван говорит!» Разбросанные по всем континентам, родные и близкие ищут друг друга: кто откликается из тревожного Бейрута, кто из Калифорнии и Марселя, а чей-то голос утопает в артиллерийской канонаде ближневосточных споров... В редакции этих передач радиожурналисты показывали пачки писем с проштемпелеванными заморскими марками — с родиной делятся заботами, печалью, радостью. Они спрашивают у нее совета. Пишут, вспоминая полузабытые месроповские буквы, аргентинские ремесленники, исфаганские ковроделы, парижские часовщики, египетские ткачи и лос-анджелесские мастеровые; старательно отвечают на вопросы радиовикторины: «Кого из армянских царей короновал Нерон?», «За что Арам Хачатурян был удостоен Ленинской премии?», «Кто автор строк «Ты кружись, ты кружись, карусель, в этой музыке юности хмель...». А однажды включил и поразился: разучивали армянскую песню: «Раскрыла весна зеленые двери дня и, точно струна, запела в ручьях Бингела...», — несколько нараспев, как добрая учительница диктант, читала диктор. — «Я сбился в пути, ищу твой порог напрасно, все чуждо вокруг, брожу без дорог напрасно. Я странник, в ночи устал и продрог напрасно; скажи мне, сестра, где путь на яйлаг Бингела?» Они учатся петь на волне отчизны. Где-то в полночь тонкий волосок касается знакомого деления радиошкалы, и сквозь дискомузыку и рекламную скороговорку, преодолевая верещанье игорных княжеств и бойкий галоп непонятных языков, летит к разлученным сыновьям армянская речь: «Ереван говорит! Ереван говорит! Дорогие соотечественники!» И каждый это обращение воспринимает в свой адрес, лично. Кто знает, о чем думается в эти минуты. О прошлом, о завтрашней безработице, о горькой участи чужестранца, а, может, о красных камнях в стенах туфового очага. «Я странник, в ночи устал и продрог напрасно; скажи мне, сестра, где путь на яйлаг Бингела?» Ереванские передачи помогают зарубежным армянам сохранить в глубине души язык горного ключа и манускриптов, культуру родного народа, свой национальный облик — не раствориться в вавилонском тигле чужих языков. Не таково ли высокое, гуманистическое назначение и учрежденной на днях премии Президиума Верховного Совета Армянской ССР «За активную деятельность на благо мира и укрепления связей с матерью-родиной»? Благо мира и мать-родина поставлены рядом по закону первостепенной важности их в судьбах людских, в судьбе каждой личности. Министерство просвещения, Министерство культуры республики, президиум Академии наук Армении, творческие союзы писателей, журналистов, художников и композиторов также учредили премии для прогрессивных деятелей культуры и науки из числа зарубежных армян. Премии имени Месропа Маштоца, Петроса Адамяна, Анания Ширакаци, Хачатура Абовяна, Мартироса Сарьяна, Комитаса. На каких бы языках, на каких бы сценах и вернисажах ни сверкали талантом зарубежные армяне, родина оценит, воздаст хвалу им, несущим факел знаний, делами множащим национальную славу, честь и достоинство. Уильям Сароян на английском повествует об «этих» армянах: — «Они и в самом деле такие симпатичные и веселые?» — спрашивали его американские читатели; Шарль Азнавур по-французски выражает печаль и надежду предков, а Рози Армен, по-армянски смуглая и экспрессивная, поет, будто вспоминает детство, народные мелодии, услышанные ухом маленькой девочки и понятные, близкие сердцу зрелой француженки... Французской армянки. Алан Ованес — один из ведущих композиторов современности, замечательные поэты Рубен Мелик и Алисия Киракосян, известный карикатурист Сарухан, мастер прозы Анри Труайя... Американские армяне, французские армяне, армяне иранские, аргентинские, ливанские, сирийские, бразильские, кувейтские, суданские, эфиопские... Разбилось — разлетелось на пять частей света западноармянское зеркало. Везде и повсюду зарубежные армяне в своем подавляющем большинстве по ту сторону баррикад, где собран честный люд. Познавшие беду, судьбой разлученные с родным очагом, ониценят и чтят слово правды. А очаг, между тем, растет и крепнет. Его осеняют победные Красные знамена: песнь во славу очагапоет известная миру академическая капелла народного артиста СССР, депутата Верховного Совета СССР, лауреата Государственной премии СССР Оганеса Чекиджяна, стамбульского армянина; в сиянии орденов республики отсвет славы знатной ткачихи, Героя Социалистического Труда Цахкануш Галамтерян, репатриированной армянки; изучает историю древности греческий армянин, профессор Симон Кркашарян... Тысячи, десятки тысяч репатриантов, приобретя под небом родины знания, профессиональное мастерство, трудом славят республику. Иосиф Вердиян. Отрывок из очерка "Песнь об очаге", 1980 г.

-

17.10.2008 | 19:06 Ереван-Тбилиси: притяжение и отталкивание На фоне российско-грузинских двусторонних отношений политика Грузии в отношении своего непосредственного соседа Армении традиционно оставалась в тени. Инвентаризация проблем двусторонних отношений между кавказскими государствами после «пятидневной войны» продолжается. 30 сентября 2008 года президент Армении Серж Саркисян нанес визит в Грузию. Два лидера соседних государств провели закрытую встречу. Неслучайно она прошла в Авлабарской резиденции Саакашвили (Авлабар- армянонаселенный район столицы Грузии). На совместном брифинге с президентом Михаилом Саакашвили Саркисян заявил: «Мы должны сделать переоценку наших взаимоотношений, сделать все для того, чтобы они вновь улучшились. Я уверен в том, что мы действительно будем друг другу взаимополезны». В свою очередь Михаил Саакашвили высказался в том духе, что «последние события в Грузии, война против нее, ясно продемонстрировали, насколько важно региональное сотрудничество, насколько страдают все от проблем и конфликтов, и насколько важно то, чтобы не откладывать решение этих вопросов для других поколений». Дипломатические любезности, положенные по протоколу, произнесены. По случаю визита президент Армении получил грузинский орден. Однако гораздо важнее то, что осталось за пределами политически корректных заявлений. Речь в данном случае о политическом меню под названием «Тбилиси-Ереван». На фоне российско-грузинских двусторонних отношений (к этому комплексу относятся не только события «пятидневной войны», но многолетние споры по поводу статуса Абхазии, Южной Осетии, интеграции в НАТО и пр.) политика Грузии в отношении своего непосредственного соседа Армении (а также курс официального Еревана по отношению к Тбилиси) традиционно оставалась в тени. Между тем, грузино-армянские отношения - сложный узел проблем, который оказывает не меньшее влияние на весь геополитический ландшафт Южного Кавказа, чем конфронтация РФ и Грузии. С одной стороны Грузия с опасением относилась (и даже если не декларирует это публично, то продолжает относиться) к Армении, как к стратегическому союзнику России. Однако в двусторонних отношениях Еревана и Тбилиси российский фактор далеко не единственный раздражитель. Для Грузии Абхазия была и остается важным национальным символом и во многом основой современной грузинской идентичности. В этой связи для Тбилиси трудно принять тот факт, что армянская община Абхазии в целом благожелательно относится к проекту строительства независимого государства вне политико-правового пространства Грузии. Среди абхазских армян немало кавалеров высшего ордена этой республики (ордена Леона) и героев Абхазии. Многие принимали участие в вооруженном конфликте 1992-1993 гг. Известен батальон имени маршала Баграмяна, принимавший участие в грузино-абхазской войне против Грузии. Хотя некоторые исследователи отмечают участие армян на грузинской стороне (известный бельгийский политолог Бруно Коппитерс), но, скорее всего это были выходцы не из Абхазии, а из других областей Грузии. Они были не структурированы, как тот же баграмяновский батальон и политически не были «раскручены». Более того, эти факты единичны, не отражают общего настроения абхазских армян. Достаточно сказать, что в период 1993-2008 года между двумя практически равными по численности общинами (армянами и абхазами) не было крупных конфликтов, тем паче вооруженных столкновений. В абхазской элите есть также представители армянского населения республики. Но и Абхазия - далеко не единственное проблемное поле двусторонних отношений. И в Тбилиси, и в Ереване где с надеждами, а где и с опасениями наблюдают за ситуацией в Самцхе-Джавахке (армянонаселенном регионе Грузии). «Армянский вопрос» в Грузии на фоне ситуации в Абхазии и в Южной Осетии находится на периферии общественного интереса. Вместе с тем проблема Джавахка по своему конфликтному потенциалу не менее серьезна. Любое обострение армяно-грузинского столкновения намного опаснее новой грузино-осетинской или даже грузино-абхазской кампании. Памятуя о карабахской истории, необходимо представлять, что любой межэтнический конфликт с участием армянского этноса автоматически вовлекает в него «армянский мир», то есть диаспору с мощными ресурсами и лоббистскими возможностями в США, России и европейских странах. Ничем подобным сегодня «грузинский мир» не располагает. Край Самцхе-Джавахк расположен на стыке границ Грузии, Армении и Турции. Самцхе-Джавахк, как административно-территориальная единица - результат объединения Самцхе и Джавахка. В состав Самцхе входят Адигенский, Аспиндзский, Ахалцихский, Боржомский районы. В Джавахк - Ахалкалакский и Ниноцминдский районы. В районах Самцхе большинство населения составляют грузины, а в Джавахке численность армян равняется 95% населения. В объединенном регионе армяне - это почти 56% населения. Заметим, что даже в Абхазии процент абхазов был намного более скромным, он составлял 17%. В самом начале 1990-х гг. на территорию Джавахка фактически не распространялся грузинский суверенитет. Местное население не принимало грузинских префектов-назначенцев Тбилиси. Были созданы собственные органы власти - временный Совет уполномоченных (24 человека) и президиум Совета (7 человек). Однако с приходом к власти Эдуарда Шеварднадзе джавакский «сепаратизм» перестал быть политически актуальным вызовом. Но требования предоставления Джавахку статуса автономии в составе единой Грузии остались. Время от времени они озвучиваются. 19 августа 2008 года общественные организации Джавахка признали «формирование федеративного государства единственно возможным вариантом развития Грузии». С точки зрения джавахкских активистов, «территориям, населенным армянами, необходимо придать статус суверенных субъектов Федеративной Грузии с широкими полномочиями самоуправления». При этом армянские лидеры не единожды говорили о нежелательности борьбы за отделение Джавахка от Грузинского государства. Однако для Тбилиси любые разговоры про автономию воспринимаются негативно, оцениваются, как сепаратизм. По словам Хачатура Степаняна, «термин «автономия» сразу ассоциируется у грузин с Южной Осетией и Абхазией. В нашем же понимании автономия никак не ущемит территориальную целостность Грузии». По его мнению, наиболее оптимальным путем стало бы создание «Грузинской Федерации, в которой Самцхе-Джавахк получит статус субъекта». Главным лозунгом армянских «автономистов» стал следующий «Интеграция, но не ассимиляция». В недавнем интервью корреспонденту известного Интернет-ресурса «Кавказский узел»» ереванский политолог, заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян заявил, что самая главная проблема Джавахка- это отсутствие позитивной мотивации и стимулов для изучения армянами грузинского языка. Среди трудностей для интеграции армянского меньшинства Минасян называет ограниченные возможности для кадрового роста. Добавим также, что помимо Джавахка армяне проживают компактно на территории Аджарии и самого Тбилиси (там армяне составляют примерно 7% населения). Они также переживают непростой процесс адаптации к новой грузинской государственности, однако воспринимаются они менее болезненно, чем в Джавахке. В Ереване также неоднозначно оценивают участие Грузии в региональных транспортных и энергетических проектах, которые развиваются в «обход Армении». Вместе с тем армянские лидеры прекрасно понимают, что от географии не уйти. Грузия (а также Иран) является окном для выхода Армении в мир. А потому, несмотря на стратегический выбор Армении в пользу России Ереван заинтересован в сохранении ровных отношений с Тбилиси. Почти 70% внешней торговли стратегического союзника РФ идет именно через Грузию. Ни один лидер этой страны не хотел бы оставаться заложником российско-грузинского конфликта. А потому Серж Саркисян воздержался от признания Абхазии и Южной Осетии. В самом деле, не признавая независимость Нагорного Карабаха, было бы нелогично бежать в признании двух бывших грузинских автономий «впереди паровоза». В то же время после фактической потери Абхазии и Южной Осетии (хотя этот факт официальный Тбилиси не признает) грузинское руководство заинтересовано в оптимизации отношений с ближайшим соседом, иначе новый этнополитический конфликт может вообще поставить точку в истории грузинского государственного проекта. Отсюда и слова благодарности Саакашвили в адрес армянского коллеги: «Мы очень ценим позицию руководства Армении в связи с непоколебимой поддержкой территориальной целостности Грузии. Армения однозначно, как и многие, практически все другие страны мира и непосредственно региона, выразила непоколебимую поддержку территориальной целостности Грузии, ее единства, мирного урегулирования конфликтов. Единство по всем таким вопросам, уверен, навсегда останется в памяти не только наших правительств, но и народов». Однако риторика Саакашвили не отражает всей сложности восприятия Армении и «армянского вопроса» внутри Грузии грузинским политическим классом и обществом. В этой связи интересно заявление одного из оппозиционных грузинских лидеров Шалвы Нателашвили. Президенты двух соседних стран договорились построить автомагистраль. Эта дорога должна соединить районы высокогорной Аджарии с грузино-армянской границей (и одновременно через южную часть Грузии с Тбилиси). По мнению Нателашвили такая магистраль (которая должна пройти через армянонаселенные районы Грузии) может вызвать «призрак сепаратизма». На сей раз армянского. По словам Нателашвили, «Саакашвили пытается построить в Грузии новый Рокский тоннель (соединяющий Южную Осетию с Россией - С. М.), построен в 1981 году) и создать условия для сепаратизма еще в одном регионе страны». Как говорится, с такими оппозиционерами, и Саакашвили – большой демократ. А ведь мнение Нателашвили, что называется, репрезентативно. Он не одинок в понимании причин сепаратизма в Грузии, а также в объяснении провалов грузинского государственного строительства. Такой подход одобрят многие политики и интеллектуалы в Грузии (полностью или частично). Не все, как Нателашвили это публично выскажут, то, как говорится, что у Нателашвили на языке, то у многих на уме. При таком подходе все эти провалы объясняются исключительно внешним вмешательством (российским или армянским не имеет значения), а Грузия представляется государством, где этнические меньшинства должны по определению играть второстепенную роль. Грузия воспринимается, как коллективная этническая собственность грузин. Такой подход (а не Рокский тоннель) и привел к утрате Абхазии и Южной Осетии. Сегодня на «армянском вопросе» можно попытаться выработать новую модель интеграции регионов в единое государство. По справедливому замечанию руководителя земляческого общества «Джавахк», депутата парламента Армении Ширака Торосяна, если Грузия «обеспечит решение проблемы нацменьшинств, то сепаратистское движение не начнется». Не будет говорить (как Гамсахурдиа) про происки «армянства», «осетинства» или Российской империи, а начнет нормальную интеграцию меньшинств на основе гражданской нации. В этом случае никакие империи не смогут нарушить оставшееся после «пятидневной войны» территориальное единство Грузии. Как не нарушили они единства Казахстана или Киргизии. Хочется надеяться, что обе соседние страны достаточно пострадали от конфликтов, чтобы провоцировать еще один. Впрочем, на том же Кавказе иррациональные соображения часто брали верх над доводами разума. Сергей Маркедонов

-

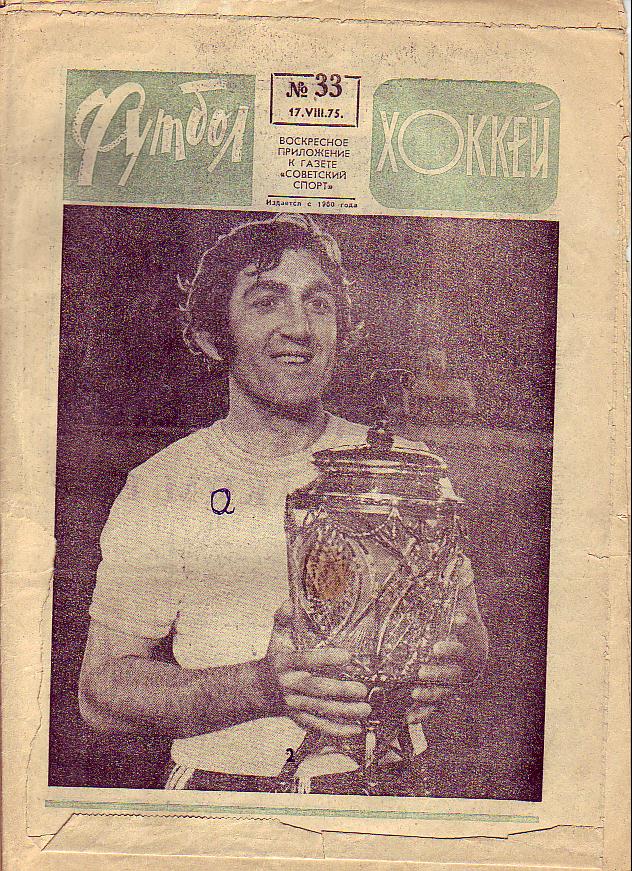

А давайте-ка я подниму всем настроение! Это из моего архива: Аркадий Андреасян с кубком СССР, 1975 год. За букву "а" на футболке извините - шалости босоногого детства...

-

В греческом городе Калитея состоялся первый тур клубного первенства Европы по шахматам 2008 года. Все четыре шахматных клуба, представляющие Армению отметили свои первые победы. Таким образом, один из фаворитов первенства - «Мика» (MIKA Chess Club) со счетом 4.5-1.5 обыграл литовскую команду «Паневежис» (Panevezys Chess Club). Превосходства над противником из игроков «Мики» добились Борис Гельфанд, Баадур Джобава и Арман Пашикян. Вничью сыграли Левон Аронян, Габриел Саргсян и Тигран Л.Петросян. Шахматный клуб «Банковский король» (Bank King) одержал победу в игре с голландскими шахматистами клуба «Кадлер» (HMC Calder) со счетом 6:0 в свою пользу. Ирландский шахматный клуб «Фибсборо» (Phibsboro Chess Club) проиграл клубу «ФИМА» (FIMA Chess Club) с результатом 1:5. Вничью сыграли только Завен Андреасян и Гагик Акопян. В женском турне «Мика» со счетом 3:1 добилась преимущества над своим соперником «Хаифа» (Madatech Haifa Chess Club, Израиль).

-

ЗАПИСИ В БЛОКНОТЕ 1978 год, октябрь. Заключительный концерт, посвященный празднованию 150-летия вхождения Восточной Армении в состав России. Выступает народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии Людмила Зыкина. — В прошлом году я гастролировала в Лос-Анджелесе. Выхожу на сцену, зал набит битком. И где-то с передних рядов раздаются истерические выкрики хулиганствующих антисоветчиков. Другие возмущаются поведением молодчиков, шикают, словом, шум, гам. Стою и выжидаю. И вдруг слышу могучий зрительский хор: «Давай, Люда-джан, начинай!» То были местные армяне, которые Советскую Армению, Россию, Советский Союз воспринимали слитно, в одном кадре, олицетворявшем родину. Оперный зал, стоя, аплодировал замечательной певице. 1979 год, май. Советский дипломат, работающий в ООН, получил письмо, в которое была вложена фотография. «Я стар и немощен, я не могу приехать в Советскую Армению. В пятнадцатом году вместе с другими сиротами очутился здесь, за океаном. Мытарствовал — долгая история... Прошу самую малость: показать Арарату эту карточку. Чтобы глаза мои видели его вершину...». Ностальгия, тоска по очагу. Он хотел с фотографии взглянуть на гору, он хотел сказать: я жив, твой сын, Айастан, и никогда не забуду дом, где родился. 1977 год, декабрь. Мне хотелось одним единственным, точным словом обозначить восприятие Оганесом Чекиджяном Советской Армении. Разговоры вели продолжительные и о музыке, и о друзьях-товарищах, и о приезде в Советский Союз. Знал уже биографию блестящего маэстро назубок, не было того, единственно верного слова, выражающего душевную метаморфозу репатрианта... И однажды он сказал просто и мудро: «Вот стоит дерево, я чувствую — растет мое дерево». 1975 год, август. Раннее утро. Мы за городом. Везем друзей очаровывать республикой. Дорога вьется, поднимаясь все выше, и с каждым ее поворотом все новые виды открываются взору. Одно неизменно — Арарат. Только в особенно крутом вираже на миг теряешь этого сопутчика и не веришь, что его нет рядом, и с недоумением оглядываешься: неужто отстал? Машина вынырнула из шоссейной петли, и вновь он рядом. И сколько ни мчись, расстояние между тобой и им не уменьшается. Мы останавливаемся, и приглашаем гостей выйти из машины. Перед вами Арка Чаренца. Два старичка — он и она — стояли под Аркой и тихо плакали. Потом мы спросили их, кто они, откуда. Армяне (это было ясно), из Австралии. Держат крошечную бакалейную лавку. Всю жизнь копили деньги, чтобы приехать сюда. Но ради этого часа стоило плыть по океану, преодолевать самолетом континент. Теперь они вознаграждены за все. — Щедрая родина, — заплакала вновь старушка, — она делает счастливыми даже заблудших своих детей. Один вопрос Уильяму Сарояну. — Каково значение Советской Армении для зарубежных армян? - Мы — народ горный, вольнолюбивый, покорить наш дух не удалось никому. Армянский народ отстоял свою самобытность, великие культурные ценности. Наша древняя культура известна всему миру, она — наша гордость. Армения растет сегодня, творит на своей свободной и счастливой земле. Этого отрицать никто не в силах. Я рад успехам моих соотечественников. Я родился не здесь, но не могу прожить без этих камней, архитектуры моего народа, это — моя родина. Я чувствую постоянную потребность приобщения к моей древней земле. Не будь Советской Армении, зарубежные армяне через несколько десятилетий ассимилировались бы. Душа их здесь. Советская Армения — их душевное здоровье. Она надежда и мечта рассеянных по свету армян, ибо на этой земле хранится национальный очаг и от его огня греются и те, кто находится далеко от него. Ее здоровье, красота и величие поражают всех. Для меня, зарубежного армянина, Армения, моя Армения — невыразимая радость и счастье. Иосиф Вердиян

-

23-тысячное армянство провинции Самцхе против старых и новых вызовов Историческая провинция Самцхе составляет часть современного армянского региона Самцхе-Джавахк-Цалка (в целом Джавахк). Название «Самцхе», что на грузинском языке означает «Страна месхов», происходит от имени когда-то проживавшего и в дальнейшем исчезнувшего из этих мест месхетинского народа. Отсюда другое название провинции – «Месхетия». Происхождение, самобытность и кончина месхов еще нуждаются в серьезном исследовании. От этого имени происходит также название «турки-месхетинцы», носители которого получили данное наименование в результате сочетания мусульманской веры и этого географического названия. У некоторых авторов провинция под названиями «Самцихе» и «Самцхе» связывается/отождествляется с Ахалцхой, как: 1. крепость в области Гугарк Великой Армении1, 2. княжество в Грузии2, 3. губерния (пашалык, вилайет, княжество)3, 4. провинция в Тифлисской губернии4, 5. административный район в Республике Грузия5. Панорама города Ахалцха По данным переписи, проведенной в Грузии в 2002 г. (к которым нужно подходить с большими оговорками), в четырех муниципалитетах вышеупомянутой провинции-региона (в бывших Адигенском, Ахалцихском, Боржомском и Аспиндзском (Аспиндза была преобразована в поселок городского типа 16 сентября 1961 г., когда был также образован одноименный административный район) районах) в общей сложности проживало около 23.000 армян (в Адигенском районе - 698, Ахалцихском – 16.879, Боржомском - 3.124 и Аспиндзском – 2273 армян)6. Вследствие шагов Грузии, направленных на изменение и искажение демографической картины, численность армян региона Самцхе-Ахалцха, отличавшихся высоким показателем рождаемости, за 111 лет, в период с 1891-го по 2002-ой гг., увеличилась всего на 7355 человек, с 12.495 достигнув показателя 19.850. Если даже полностью признать цифру 782 в качестве показателя числа грузин в 1891 г., хотя в этот показатель было включено немалое число русских, то за те же 111 лет численность грузинского населения (среди которого в естественном росте практически не наблюдается положительных тенденций) каким-то образом увеличилась на 58.222, составив в 2002 г. 59.004 человек7... Добавим также одно очень важное обстоятельство: нынешний Самцхе, согласно правовому статусу и в административно-территориальном плане, входит в созданную в 1994 году губернию Самцхе-Джавахк и охватывает 4 муниципалитета (бывшие районы) – Адигенский, Ахалцихский, Боржомский и Аспиндзский. Исходя из этого, сегодня на территории Самцхе проживают в общей сложности 112.318 человек, из них грузин – 86.305, армян – 22.974, остальные – представители других национальностей (русские, азербайджанцы, украинцы, греки, езиды)8. Эти цифры, демонстрирующие демографическое соотношение, являются окончательными показателями, которые и представляются международному сообществу. Не лишним считаем и в этот раз продемонстрировать тот демографический процесс, который прошел в Самцхе-Ахалцхе: за 111 лет число армян в Самцхе-Ахалцхе увеличилось на 10.479, с 12.495 поднявшись до 22.974 (около 23.000), число грузин за 111 лет увеличилось на 85.523... Такие демографические показатели Самцхе-Ахалцхи за последние сто с лишним лет показывают, что грузинская элита всегда создавала для армян такие условия, при которых они были лишены возможности расти и развиваться на своей же родине. Искусственное создание подобных плохих условий с большим размахом продолжается и сегодня. 31 июля 1992 года Грузия стала 179-ым членом ООН9, таким образом ряд интересующих нас конвенций ООН распространился и на Грузию. Согласно пункту «d» статьи 2 резолюции, принятой 179-ым пленарным заседанием Генеральной Ассамблеи ООН в 1948 году (d. меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы)10, данные шаги Грузии можно расценить не иначе, как пример геноцида, осуществленного против армян Самцхе-Ахалцхи. Более того, захват и беспощадное уничтожение многочисленных культурно-религиозных центров, искусственное навязывание грузинской культуры, и, наоборот, применение «вето» в отношении основных составляющих армянской культуры – изучения языка, истории, вновь является грубым нарушением ряда конвенций ООН (Декларации о ликвидации всех форм расовой дискриминации (статья 2), принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1963 года11, Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.12, Конвенции о дискриминации в области труда и занятий (статья 1)13, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992)14). Этот ряд можно продолжить. Став в 1999 году членом Совета Европы, Грузия и здесь взяла на себя многочисленные обязательства, которые также не выполняются. Вышеуказанные обстоятельства доказывают, что геноцид сегодня продолжается: сегодня в Самцхе-Джавахке-Цалке – на исторической родине армян, Грузия осуществляет геноцид как в демографической, так и в культурной сферах. Такими «цивилизованными» методами отбиралась и отбирается у армянства очередная частичка его исторической родины. Этот процесс «нахиджеванизации» сегодня приобрел большой размах и в других частях Джавахка – в Ахалкалаке-Ниноцминде и Цалке. На территории Самцхе-Ахалцхи насчитываются в общей сложности 32 армянские церкви, из них 17 – апостольские, 15 – католические. Только в одном городе Ахалцха было 10 армянских церквей, 7 из которых – апостольские, 3 – католические (отметим, что эти католические церкви также упоминаются и как апостольские). В 1806 г., до установления российского господства, упоминаются «Пять армянских церквей»15 города Ахалцха. В 1883 г. в Ахалцхе было 6 армянских апостольских храмов (2 – кафедральных, 2 – приходских, 2 - церковных)16. Из церквей, построенных на протяжении веков в городе Ахалцха, в стоящем, полуразрушенном или разрушенном состоянии сохранились Сурб Аставацацин, Еревман Сурб Хач, Сурб Григор Лусаворич, Сурб Степанос, Сурб Пркич, Сурб Ншан (Сурб Вардананц)17. Армянская церковь Сурб Ншан в Ахалцхе Примерно 23.000 армян региона Самцхе-Ахалцхи сегодня переживают кризис не только в демографической, но и в духовно-религиозной сфере. В условиях отсутствия контршагов с армянской стороны в Самцхе-Ахалцхе были беспощадно уничтожены и продолжают уничтожаться и захватываться/грузинизироваться армянские архитектурно-исторические памятники, большую часть из которых составляют церкви. На сегодняшний день многочисленные армянские церкви, действовавшие на протяжении истории, либо уже не существуют, либо были отремонтированы и освящены как грузинские православные церкви. В 1991 году «спорной» объявлена церковь Сурб Ншан - средневековый религиозный памятник Ахалцхи, по этой причине местные армяне сегодня уповают лишь на единственно действующую в городе церковь Сурб Григор Лусаворич. Ремонтные работы ведутся и в церкви Сурб Геворг в городе Абастуман18: находясь долгие годы в полуразрушенном состоянии и служа в качестве пекарни, она «вновь нашла своих хозяев», будучи объявленной грузинской. У армянской духовной элиты об этом нет исчерпывающей информации: армянское духовенство и забытые миром последние представители армян Абастумана даже не поднимают этот вопрос, поскольку в них давно уже умерла надежда на достойную жизнь, защиту которой обеспечивали бы духовные и политические власти Республики Армения. Вместо этого в том же Абастумане на каждом шагу можно встретить представителей-священнослужителей Грузинской Православной церкви. Попытка обеспечения активного присутствия Грузинской Православной церкви наблюдается и в близлежащем от города Ахалцха армянском селе Чечерек (Чала, Чачарак). Прежде село входило в Ахалцихский уезд Тифлисской губернии, в 1907 г. в нем проживало 230 жителей-армян. Сейчас в деревне примерно 100 домов, из которых 5-6 занимают появившиеся здесь со временем грузины. В настоящее время армянская церковь Сурб Геворг в Чечереке тоже не действует. Есть программа по строительству грузинской церкви у находящейся возле деревни святыни, которую посещают и армяне, и грузины. Грузинские духовные центры – лучшее средство в плане усиления/активизации в этом регионе грузинского фактора. Существует множество примеров, когда в поселениях, где 100% населения составляют армяне, создаются грузинские духовные центры в виде комплексов и частных особняков. Такими мишенями стали села Пока и Сагамо (Ниноцминдский район), города Ниноцминда и Ахалкалак, бывшее греческое село Элианк (Ольянк – советский вариант топонима, Ольянги – нынешний грузинский вариант названия) (Цалкский район: в эту полуразрушенную деревню в последние годы были привезены аджарские семьи, сегодня они составляют 25 домов. Отметим, что село имеет важное военно-стратегическое значение, так как находится в «тылу» густонаселенного армянами Цалкского района: это та часть, которая связывает район с Джавахком. Не случайно, что именно в этой части региона вырастают аджаро-сванские деревни). В этом смысле строительство грузинской церкви всего для 5-6 грузинских семей Чечерека и примерно 70-75 семей соседнего села Миназа (Минадзе) (село Миназа в советский период было объединено с плодоводческим государственным хозяйством села Чечерек, сейчас в деревне имеется примерно 75-80 домов, из них армяне составляют 6-7 домов), в условиях наличия грузинской церкви в Миназе, имеет огромное значение не только в духовном, но и в политическом смысле: таким образом, армян этой части ждет обращение в православие (а за этим последует грузинизация)19. Историческая армянская территория Самцхе, согласно нашим последним исследованиям, искусственными и «естественными» путями подвергается массовой исламизации. Продолжается процесс по переселению в эти населенные пункты турок-месхетинцев, сосланных в 1944 году. Этот процесс выполнения обязательств, взятых перед Советом Европы еще в 1999 году, Грузия также использует в своих планах по выдавливанию армян из Самцхе-Джавахка-Цалки. 120 деревень, оставленных турками-месхетинцами, из которых 115 находились на территории Самцхе (остальные 5 находились на территории Джавахка), постигла следующая участь: из 115 деревень 65 опустели, остальные 50 – были заселены грузинами, направленными сюда из Имеретии (ныне губерния в западной части Грузии, состоит из 11 бывших советских районов, центр – город Кутаиси)20. Сейчас, когда уже начался процесс переселения, о застройке вышеупомянутых 65 запустевших деревень ничего не говорится, а говорить о «выселении» растущей грузинской массы из остальных 50-ти деревень смешно. Следовательно, пристанищем для возвращающихся турок-месхетинцев становятся места, постепенно покидаемые армянами. Правдивость этих предположений «доказывает» сама Грузия: жители армянского квартала, который находится по соседству с железнодорожной станцией Ахалцхи и называется «Товарный», отмечают, что в 8-ми из 12 приобретенных для репатриантов домов уже живут большие семьи турок-месхетинцев. Более того, в этом армянском квартале в скором времени будет построена тюркская мечеть, для чего уже предусмотрена соответствующая территория. На территории Самцхе строительство мечетей также осуществляется в Адигенском районе, на лесистой территории, находящейся между селами с условными названиями Чела (Чечла, Чечля)21, Покр Чела (Чечла, Чечля)22 и Саирме23, для мусульманского (аджарского) населения вышеназванных сел. В «Словаре топонимов Армении и сопредельных районов» Т. Х. Акопяна не указывается национальная принадлежность населения этих деревень, однако известно, что там жили турки-месхетинцы, сосланные в 1944 году. Позднее в этих местах появились аджарцы-мусульмане. К крупномасштабному строительству этой мечети приступили в начале 2008 года, а закончат уже к концу текущего года. Местное население сообщает, что мечеть строится на средства, предоставленные Турцией, Грузией и Аджарской Автономной Республикой. На всей территории Самцхе (в Адигенском, Ахалцихском, Боржомском и Аспиндзском районах) сегодня служат два священнослужителя – священник Тер Манук Зейналян (духовный пастырь Ахалцихского, Адигенского и Боржомского муниципалитетов (бывших районов))24 и священник Тер Егия (духовный пастырь села Дамала Аспиндзского района). В католических селах Сухлис и Цинубан служат еще двое священнослужителей Конгрегации Мхитаристов – Отец Григор (Григорий) и Тер Погос (Павел). Фактически, если трое из четырех священнослужителей распределены в соответствующих деревнях, то на долю священника Тер Манука Зейналяна выпадают три четверти армян всего региона (свыше 18.000 человек). По его словам, в духовной сфере Самцхе имеется серьезная проблема – это, в первую очередь, нехватка священнослужителей: «Я, служа в этом регионе, чувствую себя практически одиноким, потому что нет священнослужителей. Сегодня нам не хватает 8-9 священнослужителей, у нас много церквей, которые находятся в плачевном состоянии. И церковь Сурб Григор Лусаворич находилась в чрезвычайно плачевном состоянии, когда я пришел сюда на службу: в церкви не было ни принадлежащей конкретно ей территории, ни ограды». Вследствие культурно-образовательной политики Грузии, благодаря которой армянский язык считается второстепенным предметом, дети и взрослые вообще не знают истории армянского народа. Возникла ситуация, когда народ взял курс на окончательное отдаление от собственной культуры и церкви. Священник Манук Зейналян выразил недовольство по поводу этой ситуации: «Обряды в церкви совершаются как положено, мы проводим литургии, богослужения, проповеди: среды и субботы мы посвящаем проповедям, воскресенья – литургиям. Но людской поток опять же чрезвычайно мал, люди не ходят в церковь». Армянские учреждения, ответственные за эту сферу, оставили без внимания многочисленные церкви Самцхе, которые находятся либо в полуразрушенном состоянии, либо вовлечены в процесс присвоения со стороны Грузии. А их восстановление может привести как к спасению от окончательной потери армянских архитектурно-исторических памятников, так и к активизации вовлечения ахалцихцев в духовное поле и увеличению духовной пищи в Самцхе. Какие шаги предпринимаются для того, чтобы восстановить права владения в отношении наших исторических ценностей в Самцхе? Ответ священника Манука Зейналяна «вполне удовлетворителен»: «Безусловно, предпринимаются. Конкретно церковь Сурб Ншан в городе Ахалцха, можно сказать, в очень благоустроенном состоянии, однако есть целый ряд политических проблем, из-за которых в этой дивной церкви никакие духовные обряды не совершаются. У нас есть также церкви, которые находятся в чрезвычайно запущенном состоянии, то есть уже стоит проблема их разрушения. Но я затрудняюсь ответить на эту часть вопроса, поскольку у нас нет финансовой помощи, то есть никакой помощи от местных богачей мы не получаем». Абсолютно не сомневаемся в преданности служения нового священнослужителя армянству Самцхе и Святой Армянской Апостольской Церкви, но, тем не менее, то обстоятельство, что описание деятельности Первопрестольного Эчмиадзина ограничивается лишь указанием на благоустроенность церкви Сурб Ншан, доходит до курьеза. А в реальности церковь Сурб Ншан из-за бездарной деятельности ответственных лиц духовной и политической сфер армянства/Республики Армения еще с 1991 года «прервала связи» со Святым Эчмиадзином. Тем не менее, появление в Самцхе молодого и трудолюбивого священнослужителя – уже отрадный факт, благодаря которому вместо прежних 2-3 верующих бабушек сегодня число верующих армян Самцхе, посещающих церковь, достигло 250-300 человек: можно сказать, что лед начал таять. Хотя и с большим опозданием, но, тем не менее, сегодня перед Тер Мануком Зейналяном поставлена задача сформировать на территории Самцхе крепкую армянскую общину. Насколько удастся Святому Эчмиадзину достичь сплочения армян Самцхе и формирования общины, покажет время. Из-за бездарной деятельности тех же лиц, наделенных ответственностью в духовной и политической сферах Республики Армения, структура, заменяющая общую епархию Джавахка и действующая на территории региона Самцхе-Джавахка-Цалки в рамках Грузинской епархии ААЦ, до сих пор не имеет статуса отдельной епархии. Если Грузинской епархии ААЦ Грузия не дает юридического статуса, и здесь вина в какой-то степени возлагается на грузинскую сторону, то факт, что структуре, заменяющей общую епархию Джавахка, не предоставляется статус отдельной епархии – результат прегрешения исключительно армянских политических/духовных лидеров. Почему также политических лидеров? Да потому, что многие нюансы проблемы имеют исключительно политические оттенки. Так, связывать структуру, заменяющую общую епархию Джавахка, с Грузинской епархией/Тбилиси, в какой-то степени означает демонстрацию подчинения во всех смыслах региона Самцхе-Джавахка-Цалки Тбилиси. А отдельная епархия хотя бы в духовной сфере явно повысит самостоятельность региона, что может открыть дорогу и другим сферам. Вот здесь и зарыта собака, и это главная причина загадочной пассивности, которую проявляет Эчмиадзин в данном вопросе. Политические соглашения вокруг региона Самцхе-Джавахка-Цалки, достигнутые между Республикой Армения и Грузией, «не проигнорировали» и духовную сферу. В свою очередь, духовный предводитель Самцхе, Тер Манук Зейналян отмечает, что сам он не вмешивается в политические вопросы и не имеет никакой информации по поводу предоставления Грузинской епархии ААЦ юридического статуса, а также открытия отдельной епархии в Самцхе-Джавахке-Цалке. Не считая себя вправе комментировать такие тонкие вопросы политического характера, он наделяет этим правом структуру, заменяющую общую епархию Джавахка. Говоря о связи между Самцхе и Грузинской епархией, священник Тер Манук Зейналян с удовлетворением отметил, что конкретно со структурой, заменяющей епархию, и городом Ахалцха связь налажена: почти ежедневно епископ Вазген Мирзаханян звонит и узнает о проблемах Самцхе. Он уже 4-5 раз посещал Ахалцху, участвовал в службах и выступал с проповедями. О захваченной церкви Сурб Ншан в Грузинской епархии ААЦ пока «не забыли»: предводитель Грузинской епархии ААЦ, епископ Вазген Мирзаханян в связи с захватом церкви Сурб Ншан «выразил беспокойство». На территории Самцхе, помимо церквей, действующих под руководством четырех вышеупомянутых священнослужителей (город Ахалцха, д. Дамала, д. Сухлис и д. Цинубан), функционирующие церкви, где, однако, нет священников, есть также в селах Цугрут, Цира, Покр Памач, Мец Памач, Орал и Сазел. Благодаря своей преданной работе, молодой духовный пастырь Тер Манук Зейналян по составленному им графику успевает в разные дни месяца побывать в этих деревнях и провести богослужения. В различных уголках Самцхе – части региона Самцхе-Джавахка-Цалки – Адигенском, Ахалцихском, Боржомском и Аспиндзском муниципалитетах (бывших районах) вместе взятых ныне проживают около 23.000 армян. Армяне как Ахалкалака и Ниноцминды, так и Самцхе могут только выступать в качестве гаранта «прохождения» Республики Армения через этот военно-стратегический регион и историческую родину к внешнему миру и морю. В этом плане проблема перестает быть сугубо нравственной. Ваэ Саркисян, эксперт Аналитического центра «Митк» _______________________________________________________________________ 1 Крепость Ахалцха была построена в 10-11 веках. В 1752-53 гг., в период турецкого владычества, на территории крепости была построена мечеть. 2 При правлении Арташеса Первого (в 185 г. д. н. э.) Самцхе был присоединен к Великой Армении и вместе с соседней Аджарией стал ее административной частью. В 37 г. н. э. по римско-партевскому договору Самцхе присоединяется к Грузии. См. Армения в середине I века. Царство Великой Армении при первых царях династии Аршакидов, Арутюнян Б., Атлас истории Армении, часть «А», Ереван, 2007, с. 32. В 1266 г. военачальник Саркис Джагели с помощью монголов отделяет Самцхе-Ахалцху от Грузии и превращает в независимое княжество. В XIII-XVI вв. Самцхе являлся атабекством (упоминается под названием Самцхе-Саатабаго). 3 В 1575-1828 гг. Самцхе-Ахалцха находилась под турецким господством. В этот период, в 1625 г., был положен конец полунезависимому княжеству Самцхе-Ахалцхи. 4 Касательно региона Самцхе-Ахалцха, который сегодня становится жертвой победного похода Грузии, отметим один факт, который может свести к курьезу аргументы, приводимые теми, кто считает провинцию грузинской: по данным 1891 г. в провинции проживало 15.914 жителей, из коих 12.495 – армяне, 782 – грузины и русские, 2540 – евреи. См. Акопян Т. Х., Мелик-Бахшиян С. Т., Барсегян, Словарь топонимов Армении и сопредельных районов, Т. 1, Ереван, 1986, с. 107. 5 См. Акопян Т. Х., Мелик-Бахшиян С. Т., Барсегян, Словарь топонимов Армении и сопредельных районов, Т. 1, Ереван, 1986, с. 490. 6http://www.statistics.ge/files/english/cen...ic%20groups.pdf. 7 Там же. 8http://www.statistics.ge/_files/english/ce...ic%20groups.pdf. 9 «Свободная Грузия», 01.08.1992. 10http://www.un.org/russian/documen/convents/genocide.htm. 11http://www.un.org/russian/documen/gadocs/c...es/r18-1904.htm. 12http://www.un.org/russian/documen/convents/raceconv.htm. 13http://www.ilo.org/ilolex/russian/docs/conv111.htm. 14http://www.un.org/russian/documen/gadocs/convres/r47-135.pdf. 15 См. Карапетян С., Ахалцха, Ереван, 2008, с. 126. 16 Там же, с. 128. 17 Там же, с. 126. 18 Армянская Апостольская церковь Сурб Геворг в Абастумане была основана в 1897 г., освящена – 16 августа 1898 г. Архитектор – Григор Киракосян, переселившийся в 1877 г. из Карина в Абастуман. Помимо церкви Сурб Геворг, в городе Абастуман имелись армянский театр, библиотека-читальня, школа «Геворкян» и другие армянские культурные центры. Сегодня они прекратили свое существование. См. Карапетян С., указ. раб., с. 126. 19 Так были грузинизированы когда-то армянские населенные пункты региона Самцхе-Джавахка-Цалки Уде, Арал, Боладжур (Адигенский муниципалитет), Хзабавра и Варгав (Аспиндзский муниципалитет), Вале и Ивлита (Ахалцихский муниципалитет). 20 Саакян Т. Г, Политическая и духовно-культурная судьба региона Гугарк-Годердзакан Великой Армении от начала и до 1980-х гг., Е., 2004, с. 284. Ср.: Саркисян В. Д., Самцхе-Джавахк-Трехк сквозь призму армяно-грузинских отношений (конец 1980-х – 1990-ые гг.), Ереван, 2006, с. 284. Ср.: «Следствие, право», №30 (1306), 3-9 августа, Ереван, 2006. 21 Деревня на территории Адигенского муниципалитета (бывшего Адигенского района) региона Самцхе-Джавахка-Цалки, в бывшем Ахалцихском уезде Тифлисской губернии, примерно в 29 км западнее от города Ахалцха, на правом берегу реки Коблиан (одного из притоков реки Поцхов), на 1 км южнее села Покр Чела. В 1906 г. в деревне проживало 206 семей. На 5-верстной карте Кавказа она указана под названием Чечля, на Дорожной карте Кавказа – Чела. См. Акопян Т. Х., Мелик-Бахшиян С. Т., Барсегян, Словарь топонимов Армении и сопредельных районов, Т. 4, Ереван, 1998, с. 235. 22 Деревня на территории Адигенского муниципалитета (бывшего Адигенского района) региона Самцхе-Джавахка-Цалки, в бывшем Ахалцихском уезде Тифлисской губернии, примерно в 29 км западнее от города Ахалцха, на левом берегу реки Коблиан (одного из притоков реки Поцхов), в начале 20-го века в деревне проживало 86 семей. На 5-верстной карте Кавказа она указана под названием Чечля. См. Акопян Т. Х., Мелик-Бахшиян С. Т., Барсегян, Словарь топонимов Армении и сопредельных районов, Т. 4, Ереван, 1998, с. 231, 235. 23 Деревня на территории Адигенского муниципалитета (бывшего Адигенского района) региона Самцхе-Джавахка-Цалки, в бывшем Ахалцихском уезде Тифлисской губернии, примерно в 30 км северо-западнее города Ахалцха, в левобережной части реки Коблиан (одного из притоков реки Поцхов). См. Акопян Т. Х., Мелик-Бахшиян С. Т., Барсегян, Словарь топонимов Армении и сопредельных районов, Т. 4, Ереван, 1998, с. 465. Согласно первоисточникам XVI-XIX вв. (по данным османских налоговых реестров), Саирме указывается как армянонаселенная деревня. См. Бадалян Г. М., Джавахк и прилегающие края (карта). 24 Священник Манук Зейналян в 2000-2004 гг. учился в Севанской духовной семинарии Вазгенян, затем продолжил обучение в Эчмиадзинской духовной семинарии Геворкян. Закончив семинарию, в течение 1 года работал в сокровищнице Алека Манукяна. 9 июня 2007 г. по распоряжению Католикоса всех армян Гарегина Второго был назначен духовным пастырем Ахалцихского, Адигенского и Боржомского муниципалитетов (бывших районов).

-

Неармянские будни армянских школ Самцхе-Джавахка Уже на протяжении двух лет армянские школы Самцхе-Джавахка, как о былом счастье, вспоминают классные журналы, которые когда-то были на армянском языке и имели традиционный переплет. Решением правительства Грузии армянские школы региона будут использовать только журналы на грузинском языке. Решение решением, но неужели так необходимо использовать грузинские классные журналы в армянских школах? Конечно, нет. Это вновь говорит о применении грузинским правительством скрытой политики «интеграции», когда с виду кажется, что в отношении армянского языка посягательств нет, но в действительности все делается для скорейшего достижения именно этой цели. Возвращаясь к «логичным» нововведениям властей страны, нужно заметить, что педагоги, использовавшие на протяжении лет классные журналы на армянском языке, сегодня вынуждены для ежедневного выполнения служебных обязанностей использовать книжицу, языковой системой которой они, мягко говоря, не владеют, а насколько в армянских школах обязательно наличие грузинских журналов, остается непонятным. Согласно комментариям соответствующих структур, связанных с данной сферой, «мы граждане данной страны, рабочая сила этой страны, и мы должны подчиняться закону». Но когда тем же органам начинают напоминать, скажем, о соглашении относительно национальных меньшинств и о взятых в этой связи грузинским правительством обязательствах и обязанностях перед Советом Европы, начинаются приступы амнезии. Интересно, что этим страдают не только грузинские власти, но и те, кто поддерживает их. Яркое доказательство сказанному – посол США в Грузии Джон Тефт. Когда корреспондент А-инфо попытался получить некоторую информацию о «судьбе» соглашения о нацменьшинствах и о проводимых в этом направлении работах, гость на этот вопрос дал, наверное, самый короткий ответ, констатировав, что был очень занят и ничего об этом не знает. Однако, «к радости» джавахкцев уже в третий раз должностные лица обещают изучить и дать всеобъемлющую информацию по этому поводу, но сказанное так и остается голословным обещанием, которое становится реальностью только в воображаемой местным населением демократической стране... Оставляя этот вопрос, обратимся также к не менее важной для нас, джавахкских армян, проблеме. Грузинское правительство, считая, наверное, недостаточным запрет на изучение в армянских школах Джавахка истории армянского народа, занялось также искажением этой самой истории. Речь, в частности, идет об утвержденном Министерством образования и науки страны учебнике «Книга моей Родины» для 5-го класса, представляющем историю Грузии. На одной из помещенных в учебнике карт большая часть территории Армении четко приписывается Грузии и рассматривается в качестве ее «исторических» земель. Да, джавахкский ученик имеет право знать «богатую историю» своей прекрасной родины... Вышеупомянутые примеры явно свидетельствуют о грубом нарушении прав национальных меньшинств, проживающих в Грузии. О нарушениях и невыполненных обещаниях нынешним властям Грузии неоднократно говорилось, Совет армянских общественных организаций Самцхе-Джавахка и Квемо Картли в связи с этим разработал соответствующий документ и представил органам как грузинских, так и международных структур. И пока кто-то играет в «считалки», проблемы указывают джавахкским армянам путь миграции. А-инфо

-

Обиднее всего то, что из года в год мы надеемся, все-таки ходим на стадион или переживаем у телевизора, завидуем болельщикам тех стран, которые участвуют в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы, верим, что когда-то и нам выпадет испытать эту радость триумфа и единения. И вроде при Портерфильде мы было перестали бояться всяких там поляков с португальцами, наоборот, они с опаской ждали приезда в Ереван. А тут словно возвращение в начало 90-х. Ни игры, ни надежд, ни шансов на 2010 год, опять только горькое разочарование. Ведь те же эстонцы дали бой туркам. Турнир только начался, а для нас уже все окончено. Футбольные карлики и статисты... Просто нет слов.

-

"Занятые территории" - какой-то новый термин... Так и хочется сказать: "Простите, тут занято... "

-

17.10.2008 | 07:07 Церковь Сурб Ншан (Сурб Вардананц) в Ахалцхе Старые хозяева бесконечно удивлены тем, насколько новые зажрались… Ахалцихская церковь Сурб Ншан (Сурб Вардананц) – средневековая армянская церковь. Дата ее создания неизвестна. Одно из первых упоминаний относится к 1575 г. (подробнее о церкви Сурб Ншан см. Карапетян С., Ахалцха (провинция Самцхе), Ереван, 2008, с. 129-137). Спустя примерно два с половиной века возникла необходимость на месте старинной церкви Сурб Ншан, превратившейся в руины, построить новую. В 1861 г. было получено разрешение на строительство новой церкви, все расходы взял на себя почетный горожанин Ахалцхи Вардан Варданян. Торжественное открытие нового сооружения состоялось 27 февраля 1864 г. В советские годы церковь сначала использовалась в качестве склада для соли, затем – в качестве здания районного совета, а в 1980-ых гг. она превратилась в Музей дружбы народов. В 1970-ые гг. здание частично было отремонтировано, в результате чего с северного входа исчезла надпись. В период развала СССР местные армяне убрали церковь и попытались восстановить ее прежние функции, но… Вследствие немужественного поведения духовной элиты и, вместе с тем, чрезвычайной пассивности ахалцихских армян, в 1990-х гг. у этого чудотворного памятника появились новые владельцы: церковь Сурб Ншан, «нареченная» новым грузинским именем Иоване Натлисмцемели (Иоанн Креститель), сегодня объявлена «спорной» церковью, и якобы только в результате «исследований» каких-то комиссий можно выявить ее принадлежность. В результате всего этого даже объемная надпись, высеченная на восточной стене церкви и рассказывающая о создании храма, была объявлена фальшивой. Тем не менее, местные армяне до сих пор продолжают посещать и чувствовать себя хозяевами этого центра своей веры: недавно по инициативе духовного пастыря Ахалцхи, главы структуры, заменяющей Общую епархию Джавахка Грузинской епархии Святой Армянской Апостольской церкви, Тер Манука Зейналяна и Ахалцихского молодежного центра был организован очередной «субботник» на территории церкви Сурб Ншан. В работах по санитарной уборке участвовали многочисленные верующие, которые каждый понедельник посещают церковь. Духовный пастырь Ахалцхи, Тер Манук Зейналян тоже часто посещает эту «территорию», «навсегда запрещенную» для него и армянских верующих духовной и политической элитой Грузии. И на вышеупомянутом мероприятии молодой и преданный своему делу священнослужитель не только присутствовал и участвовал в работах, но и благословил всех присутствующих, призвав их постоянно посещать церковь и чувствовать себя хозяевами принадлежащего им духовного богатства. Информационное агентство «Национал» (14.10.2008 г.)

-

А теперь набери в любом поисковике, например в Google, Рустам Раза, а потом то, что ты написал на грузинский манер. Еще есть вопросы? Да, кстати, родиться в Тифлисе и быть грузином - две большие разницы...

-

Это стада наших дедов Талишец Смбат, которого называли Гудуром, сражался в отряде, действовавшем под командованием Монте. «Когда турки, гоня перед собой скотину, переходили в наступление, - рассказывал Смбат, - Монте всегда нас предупреждал: «Это стада наших дедов, подождите, не стреляйте, пусть пройдут. А мы накажем воров, что их угоняли». merhayrenik.narod.ru