-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Паспорт от Алиханашвили Шел 1974 год . В Советском Союзе проводилась замена паспортов старого зелененького образца на новые – красные. Поскольку у меня был зелененький паспорт, мне тоже предстояло его поменять. Мне это показалось неплохим поводом для того, чтобы привести в порядок мои документы, которые нуждались в некоторой корректировке, и я направилась в паспортный стол. Предварительно я основательно подготовилась, благо в нашей семье бережно хранили архив старых документов, в смысле, дедушкины и прадедушкины. Чтобы было совсем понятно, зачем они мне понадобились, - объясняю. После советизации Грузии наша фамилия несколько видоизменилась, и ее окончание русифицировалось, что было явлением довольно частым. Как и почему это произошло, никто мне толком не объяснил, но в данном случае это не имело значения. В новом паспорте эту ошибку надо было исправить. Задача казалась мне очень простой, учитывая, что старые, подлинные документы были у меня на руках. Словом, беспокоиться было не о чем, и я отправилась в паспортный стол. Меня пригласили в кабинет к начальнику, я заполнила все необходимые бумаги и положила их перед ним. - Я хочу поменять фамилию, - сказала я. - Хорошо, - ответил он и взял мои бумаги. Несколько минут он внимательно их рассматривал. Потом почему-то удивленно посмотрел на меня и снова начал что-то выискивать в бумагах. Что-то было не так. - Нужны еще какие-нибудь бумаги? - на всякий случай поинтересовалась я. - Нет, ничего больше не надо, – ответил начальник и снова начал вертеть мои документы в руках. Наконец, он положил их на стол, слегка отодвинул от себя и посмотрел на меня. - Зачем тебе менять фамилию? - Я хочу, чтобы у меня была моя настоящая фамилия. - У тебя нормальная фамилия. - Нет, у меня не нормальная фамилия, потому что она написана неправильно. Вот документы. Здесь всё правильно, и я хочу, чтобы в новых документах тоже все было правильно. Он явно меня не понимал. Я попыталась привести свои аргументы, но почему-то они на него не действовали. Наконец, видимо, устав от моего упрямства, он изрек фразу, которую я запомнила дословно на всю оставшуюся жизнь. - Люди деньги дают, чтобы переделать свою армянскую фамилию на грузинскую, а ты хочешь свою армянскую фамилию еще более армянской сделать? Этого я точно не ожидала услышать. - Я не хочу более армянскую, - разозлилась я, - я хочу свою фамилию. - Забери свои старые бумажки, - сказал он, давая понять, что разговор окончен. - Как в старом паспорте написано, так будет и в новом. Никакие мои аргументы не действовали. Продолжать разговор было бессмысленно, и я, расстроенная, вышла из кабинета. Когда дверь за мной закрылась, я, наконец, обратила внимание на табличку, прикрепленную к двери, которая гласила, что начальником паспортного стола является товарищ Алиханашвили. Теперь все стало понятно, и я разозлилась по-настоящему. Несколько секунд я раздумывала, стоит ли это делать, но потом мне стало все равно. Я открыла дверь. Товарищ Алиханашвили сидел за столом и перебирал какие-то бумажки. Он поднял голову и вопросительно на меня посмотрел. - Я уже все вам объяснил, - сказал он. - Вы только не объяснили мне, что вы – бывший Алиханян. Жаль, что я сразу не поняла, что вы попытались поделиться со мной опытом, как из армянской фамилии сделать грузинскую. Может быть вы в детдоме выросли и вам все равно какую фамилию носить, а у меня есть папа, дедушка, прадедушка и все остальные, и это наша фамилия. Интересно, что вы своим детям рассказываете... Товарищ Алиханашвили сделал вид, что очень занят. - Придете через неделю и заберете свой паспорт, - сказал он и уткнулся в свои бумажки. Через неделю я получила новый паспорт. Ничем, кроме цвета, он от старого не отличался. Аида Бабаджанова

-

Ожидаемая реакция профессионального прихвостня Статья азербайджанской журналистки Сабины Салим в Voskanapat.info вызвала вполне ожидаемую реакцию со стороны Бахрама Батыева, виртуального аскера отдельно взятого азербайджанского информационного агентства Vesti.az. Б. Батыев возмущен тем, что С. Салим выступила с резкой критикой в адрес семейства Алиевых. Но еще больше Батыева оскорбило тот «прискорбный» факт, что С. Салим опубликовала свою статью на нашем сайте, воспроизвести название которого – как устно, так и письменно – выше его ограниченных животной ненавистью возможностей. А потому Батыев придумал для Voskanapat.info собственное «название», по скудоумию своему решив, что таким образом он может оскорбить редакцию нашего сайта и меня лично. И хотя на этот раз мишенью для Батыева послужила азербайджанская журналистка, Бахрам по привычке решил лягнуть и меня, приписав мне «склонность к фальсификациям и отсебятине». Батыев уже не первый раз старается приписать Восканапату то, чем живет и за счет чего питается сам, однако каждый раз его смехотворные измышления сталкиваются с истиной. Этот субъект пытался приписать мне статьи К. Анчаровой, Ф. Самурви, Р. Мадояна, В. Керимова, Г. Магомедова и многих других авторов, публиковавшихся на Восканапате. Однажды он даже на пару часов обрадовал своих читателей «известием» о том, что «усилиями азербайджанцев» Восканапат закрыт. Каждый раз, когда его тыкали носом в им же порожденную ложь, он замолкал на пару дней, после чего возрождался как ворона из гуано с новыми «обвинениями» в мой адрес. При этом Батыев ни разу, повторяю, ни разу, не смог уличить Восканапат в неискренности. Не смог, ибо правда – главное оружие Восканапата, нравится это Бахраму и его хозяевам, или нет. Говорят, у страха глаза велики, и Бахрам поначалу решил, что статья Сабины Салим написана мной. Но, видимо уроки благотворно влияют даже на прожженных аферистов, и на этот раз он решил обратиться к автору статьи, которая и подтвердила свое авторство. И не только подтвердила, но и наивно постаралась объяснить Бахраму свое решение публиковаться в Восканапате. «Как существо сознательное, желающее наилучшего своей стране и мировому сообществу, я стараюсь внести свой посильный вклад в проблему восстановления мира и взаимоуважения между двумя соседними республиками и не вижу в этом греха», - ответила Сабина Бахраму. Этого оказалось достаточно, чтобы Бахрам Батыев назвал Сабину Салим «ненавидящей свой народ и свою родину» «бывшей соотечественницей». Интересно, считает ли Бахрам Батыев дочерей своего президента – Лейлу и Арзу – живущих за пределами Азербайджана, бывшими соотечественницами? И может ли он набраться гражданского мужества и заикнуться о своих сомнениях по этому поводу? Впрочем, Бахраму прекрасно известно, чем это чревато: в лучшем случае он лишится возможности публиковаться не только в Вести.аз., но и вообще жить в Азербайджане. И это в лучшем случае. Между тем, статья Сабины Салим вопиет именно об этом, о насаждаемом кланом Алиева страхе в азербайджанском обществе, о ежедневном терроре по отношению к жителям Азербайджана. В том числе, и по отношению к Бахраму Батыеву, который, в сущности, может и неплохой человек, но – предельно запуганный и погрязший в рабском раболепии перед власть имущими. Сабина Салим, уверен, писала не о нем и не для него: у нее достаточно опыта и знаний, чтобы понимать: рабскую психологию бахрамообразных не изменить. Она прекрасно знала, что Бахрам Батыев относится к тем самым 40% населения, о которых писала в статье: «Остальные 40% «живота просят», и за кусок с царского стола готовы петь любые дифирамбы». С. Салим писала и будет писать для той части населения Азербайджана, души которых еще не до конца изъедены психологией униженного и лишившегося всяких надежд раба. Она нашла в себе силы и мужество избавиться от кошмара средневековой алиевской деспотии, сломавшей жизнь сотням тысяч людей, лишившей здоровья многие тысячи людей, убившей Э. Гусейнова и Н. Мамедова, Р. Таги… Я также уверен, что Сабина Салим предполагала и ожидала подобную реакцию бахрамообразных – реакцию сытых рабов. Что ж, она вступила в бой с открытым забралом, а получила удар исподтишка. Удар подлый, коварный и несправедливый, но такова участь истинных бойцов, рабы предпочитают бороться с ними не лицом к лицу, а нанести удар сзади. Ибо рабам по духу никогда не было ведомо истинное мужество. Не странно ли, обширная и с огромным количеством фактов статья Сабины Салим не вызвала у изрыгающего «от имени азербайджанского народа» ругань Бахрама ни единого критического замечания или опровержения. Бахраму и в голову не пришло оспорить какой-либо из приведенных фактов, так как он прекрасно знает, все эти факты легко подтвердить, а выглядеть смешным в глазах «бывшей соотечественницы» ему явно не хочется. По этой причине ему остается лишь «обвинить» автора в… выборе площадки для публикации своих мыслей, словно от этого зависит количество памятников Алиеву в Баку. Или Бахрам считает, что если бы Сабина Салим опубликовала статью в ином издании («Вы выбрали совсем не ту трибуну», - обращается он к С. Салим), то какая-то часть из 37 с половиной тысяч загубленных Алиевым в Арцахе молодых ребят может воскреснуть? «Можно было бы понять, если бы свое недовольство она (Сабина Салим – Л. М.-Ш.) выразила на страницах оппозиционных СМИ Азербайджана, благо таковые в нашей стране имеются», - сетует Батыев, старательно забывая, что С. Салим публиковалась и в оппозиционном журнале «Монитор» и газете «Ени Мусават». Да вот ведь беда: Эльмар Гусейнов, главный редактор «Монитора», убит в центре Баку почти семь лет назад, а главный редактор «Ени Мусавата» Рауф Арифоглу столь часто подвергался арестам и избиениям, что, наверное, уже и счет потерял. В Азербайджане спать дома и питаться объедками позволяется лишь бахрамообразным с рабской психологией, и С. Салим это прекрасно известно. Особое внимание хочется обратить на примененнный Бахрамом грязный прием. Совершенно не коснувшись сути статьи С. Салим в Восканапате, и «вкратце отметив», что он «полон ненависти к сегодняшней политической элите Азербайджана» (читай, к узурпировавшим власть в республике ворам и убийцам – Л. М.-Ш.), журналист Батыев, обвинив Салим в ненависти к азербайджанцам, тут же публикует на сайте электронный адрес Сабины. Что это, как не команда «Фас!» для оболваненной бахрамообразными публики? P. S. Пару недель назад Бахрам Батыев пожаловался на одном из азербайджанских форумов, что американцы, пригласившие азербайджанских журналистов (в том числе и Бахрама) на ежегодное мероприятие в Баку, выставили их за двери на время обеда. Лишившийся обеда Бахрам поделился обидой с участниками форума… Было интересно читать, как участники форума подвергли Бахрама жесточайшей критике, главной мыслью которой было: журналист должен освещать мероприятие, а не заглядывать в чужие тарелки.

-

Где твой троллейбус? Однажды, тридцать пять лет назад, один советский спортсмен навсегда оставил занятия спортом. Казалось бы, ничем не примечательная история, таких в спортивном мире — тысячи. Но это — лишь на первый взгляд. Потому что речь идет (приготовьтесь считать!) об 11-кратном рекордсмене мира, 17-кратном чемпионе мира, 13-кратном чемпионе Европы, 7-кратном чемпионе СССР. Спортсменов с таким «послужным списком» во всей истории спортивных состязаний можно перечесть по пальцам. И вот на пике своей формы, в зените славы и карьеры он вдруг уходит из большого спорта, чтобы через несколько лет открыть в Москве маленькую мастерскую по пошиву обуви. Этот человек в полном смысле этого слова закопал свой талант в землю, вернее — утопил его в ледяной и грязной воде Ереванского озера. Но упрекнуть его за это вряд ли повернется язык даже у самых горячих болельщиков. …В тот день, 16-го сентября 1976 года, в Ереване сорвался в воду троллейбус, проезжавший по дамбе. Девяносто два пассажира оказались заживо погребены на десятиметровой глубине. Все они были обречены на неминуемую гибель, если бы не одно обстоятельство: именно в это время вдоль озера совершал тренировочную пробежку многократный чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян. Впоследствии эксперты признают: никто на свете просто физически не смог бы сделать того, что сделал тогда Шаварш. Нырнув в замутненную падением троллейбуса воду, он разбил ногами заднее стекло, и стал вытаскивать потерявших сознание пассажиров. Более двадцати минут в ледяной воде. Двадцать спасенных жизней. На самом деле он вытащил из троллейбуса больше людей, но не всех удалось спасти. Когда Шаварш очередной раз выныривал на поверхность, столпившиеся на дамбе прохожие видели, что все его тело истерзано осколками разбитого окна. Потом, на вопрос — что же было тогда самым страшным? — Шаварш ответил: «Я точно знал, что, несмотря на всю мою подготовку, меня хватит лишь на определенное количество погружений. Там на дне видимость была нулевая, поэтому я на ощупь хватал человека в охапку и плыл с ним наверх. Один раз я вынырнул и увидал, что в руках у меня… кожаная подушка от сиденья. Я смотрел на нее и понимал, что цена моей ошибке — чья-то жизнь. Эта подушка потом не раз снилась мне по ночам». Такой подвиг стоил ему тяжелейшей двусторонней пневмонии, осложненной общим заражением крови — в озеро сбрасывались городские канализационные стоки. Врачи с огромным трудом спасли ему жизнь, но о возвращении в спорт не могло быть и речи: Шаварш Карапетян стал инвалидом. Он навсегда погубил свой выдающийся талант пловца. Но дар любви к людям, столь же щедро отпущенный ему Господом, он преумножил за эти страшные двадцать минут многократно. http://je-nny.livejournal.com/1193028.html

-

1. Душа Форума-2011 -----Nazel 2.Умник (Умница) Форума-2011----------Kars, Тереза 3.Такт Форума - 2011"----------------------Тереза 4.Инициатива форума-2011--------------- Nazel 5.Националист Форума - 2011-------------LOUIS V 6.Подпись года-2011-----------------------Zinvor 7.ЧЕЛОВЕК Года - 2011--------------------Nazel 8.Чувство юмора Форума - 2011----------Zinvor 9.Тема года-2011---------------------------Не риторические вопросы; Армения и вокруг нее; События в арабском мире 10.Фото форума-2011-----------------------дети Ара55 11.Аватар года-2011------------------------Тереза 12.Online Форумчанин - 2011---------------Nazel 13.Открытие форума-2011------------------Мукик 14.Идея форума-2011------------------------Адабас - модератор раздела "Политика"

-

Мэтью Брайза может заняться бизнесом в Азербайджане Временный посол США в Азербайджане Мэтью Брайза возвращается после года работы в Баку. Напомню, что он был назначен на эту должность 29 декабря 2010 года указом Барака Обамы, воспользовавшегося тем, что Сенат США находился на рождественских каникулах. Такое право – назначать послов без согласия Сената – у президента Америки есть, однако срок этого назначения ограничивается двенадцатью месяцами. А сам Сенат, вернее, сенатский комитет по иностранным делам, усилиями членов комитета Барбары Боксер (штат Калифорния) и Роберта Менендеза (штат Нью-Джерси) – заморозили обсуждение кандидатуры Брайзы на пост посла в Азербайджане. С тех пор прошел ровно год, Б. Боксер и Р. Менендез своего мнения о кандидатуре посла США в Азербайджане не изменили, и теперь Государственный департамент США вынужден отозвать Брайзу. Бытует достаточно расхожее мнение, что посол любой страны является безропотным исполнителем-проводником политики своего государства в государстве пребывания. В целом это мнение верно, однако при этом не учитывается тот факт, что послы не только претворяют политику своих стран, но и формируют ее. Аналитические выкладки и справки посольств зачастую имеют решающее значение для выработки политики по отношению к тем или иным странам. Послы являются не только проводниками, но и генераторами политики своего правительства по отношению к государству пребывания. С этой точки зрения отзыв Брайзы нельзя трактовать иначе, как громкий успех армянской дипломатии и армянского лобби в США. Связанный родственными узами с Азербайджаном и Турцией, наглый, нахрапистый, нечистый (согласно сообщениям газеты «Азадлыг») на руку, Брайза, безусловно, не мог устраивать армянские государства на должности посла США в Азербайджане. И хотя в течение первого и единственного года пребывания на этой должности Брайза внешне старался сохранять паритет между Ереваном, Степанакертом и Баку, было понятно, что его «толерантность» имеет целью усыпить бдительность армянского лобби и выступавших против его кандидатуры сенаторов. Данная «тактическая уловка» не удалась, и теперь США придется подыскивать новую кандидатуру на должность посла в Баку вместо преданного интересам Азербайджана Брайзы. Последняя фраза отнюдь не является риторическим приемом. Брайза действительно является одним из крупнейших и влиятельных лоббистов экспансионистской политики Азербайджана. Не случайным является замечание сенатора Б. Боксер о том, что «господин Брайза проявил нежелание выступить решительно против усиливающейся угрозы азербайджанской агрессии против Нагорного Карабаха». Интересен также факт покрытия расходов роскошной и суперзатратной свадьбы Брайзы с турчанкой Зейно Баран, работавшей, кстати, директором Центра евразийской политики и старшим научным сотрудником Института Хадсона, функционирующего на средства имеющих интересы в азербайджанской нефти энергетических компаний. Согласно сообщениям СМИ, расходы на шикарную свадьбу (примерно 200 тысяч долларов) были покрыты министром экономического развития Азербайджана Гейдаром Бабаевым. Наблюдатели тогда отмечали, что на свадьбе в фешенебельном ресторане Стамбула присутствовала чуть ли не половина кабинета министров Азербайджана, в роли свидетеля выступал министр иностранных дел Азербайджана Э. Мамедъяров, а президент этой республики Ильхам Алиев отправил молодым «специальный подарок». Кстати сказать, висящая аж с 30 декабря опечатка на сайте Milaz.info, где Мэтью Брайза указан как посол Азербайджана в США, представляется симптоматичной именно в силу специфики отношений Брайзы с денежными мешками Азербайджана. Теперь, после несомненной удачи армянского лобби в США, Вашингтону не остается ничего другого, как искать замену Брайзе. Надо сказать, что задача эта не из легких. Напомню, что до Брайзы должность посла Америки в Азербайджане свыше года была вакантной. Трудно сказать, как сложится на этот раз, но нельзя не понимать одного: воодушевленные собственным успехом в противостоянии с Госдепом и президентом США по части кандидатуры Брайзы, американские сенаторы не преминут воспользоваться достигнутым успехом при обсуждении новых кандидатур на должность посла в Баку. С психологической точки зрения, это – весьма благоприятный момент, и армянское лобби непременно воспользуется им для того, чтобы посол США в Азербайджане, по меньшей мере, не работал против армянских государств. Посол США в Азербайджане или должен быть адекватным своей должности, то есть работать в Баку во имя интересов Америки, а не наоборот, или его не должно быть как можно дольше. И если новые кандидатуры на пост посла США в Азербайджане не будут отвечать критериям непредвзятости и искренней заботы о престиже Америки, то заполненный на один год вакуум в отношениях между Азербайджаном и США необходимо возродить. И речь здесь должна идти не об «армянском следе», как об этом любят рассуждать в Баку, а о сохранении американской политики равноудаленности (или равноприближенности) от межгосударственных отношений в Южном Кавказе. Некоторые обозреватели считают, что армянское лобби США зарубило карьеру Мэтью Брайзы, мол, карьерный дипломат вряд ли сможет оправиться после подобного фиаско. Возможно, что и так, и Брайза больше не будет мельтешить на всех собраниях, связанных с энергетическими проектами в Центральной Азии, на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Мне, однако, представляется, что отныне Брайза может и должен начать успешную карьеру... азербайджанского бизнесмена, благо он хорошо знаком со Стэнли Эскудеро - еще одним бывшим послом США в Азербайджане. После окончания срока работы послом Эскудеро остался в Азербайджане, открыв там несколько компаний, в том числе, Casрian Fish и Американскую торговую палату в Азербайджане. Casрian Fish занималась экспортом осетрины и черной икры, а Американская торговая палата – привлечением инвестиций по схеме: инвестиции, концессии и откаты для самого Эскудеро. «Бизнес» оказался более чем прибыльным, и вскоре Эскудеро превратился во владельца многочисленных отелей, мотелей, яхт, ресторанов… Расположенному на проспекте Низами в Баку офису С. Эскудеро может позавидовать любой финансовый воротила с Уолл-стрит, не говоря уже о живущем на подачки азербайджанских министров М. Брайзе. Между тем, если С. Эскудеро – всего лишь удачливый аферист, прекрасно разобравшийся в психологии закавказских турок, то Брайза действительно является крупным специалистом в области транзита энергоресурсов. И при известной изворотливости он способен легко перехватить у Эскудеро бизнес по привлечению инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. Разумеется, по накатанной схеме: инвестиции, концессии, откаты (это полужаргонное русское слово прибывающие в Азербайджан бизнесмены узнают в первую очередь). В этом случае Брайза, имей он хоть малейшее понятие о благодарности и порядочности, мог бы вносить на счет Армянского Национального Комитета в Америке по паре миллионов манат в год. А пока Мэтью Брайза плавает в неизвестности, как отход человеческой жизнедеятельности в проруби, мы вправе поздравить армянскую дипломатию и армянское лобби с тремя крупными успехами в декабре. Как наверняка знает читатель, первый из них имел место во Франции, второй – в Израиле, а процесс уничтожения надежд Ильхама Алиева – в Вашингтоне.

-

12 бессмертных героев Арцвашена

-

Политический национализм как задача Одним из реальных участников парламентских и президентских выборов может стать представитель партии АРФ «Дашнакцутюн», которая находится в двояком положении. Наряду с некоторыми обязательствами данной партии перед тандемом Р. Кочарян - С. Саркисян по основным политическим вопросам, АРФ «Дашнакцутюн», воодушевленная определенным успехом на парламентских выборах, который мог быть только благодаря солидарным отношением к партии со стороны властей, пытается упрочить свое политическое положение повышением популярности и выдвижением яркого политика в качестве претендента на пост президента. Внутри партии происходят интриги и выстраиваются позиции некоторых группировок, что не дает возможности этой партии предпринять необходимые усилия по выдвижению реальной кандидатуры, способной не только достойно провести выборы, но и обозначить место партии в обществе и политике. Лидер партии Грант Маркарян, во многом узурпировавший власть в партии, совершенно не заинтересован в выдвижении реальной кандидатуры на президентских выборах и, тем самым, в становлении нового лидера партии. Вместе с тем, Г. Маркарян и его окружение заинтересованы в развертывании самостоятельного участия «Дашнакцутюн» в политике, так как это позволит усилить его личные позиции и позволит собрать значительные денежные средства. Данные, далекие от принципиальности, позиции не могут позволить привести партию к пониманию новых, более амбициозных задач, нежели послушно плестись в «обозе» властей. Имеется достаточно существенный фактор, который подталкивает руководство партии к ведению самостоятельной политики - это требование зарубежных партийных организаций «Дашнакцутюн», которые считают, что лидеры партии в Армении отказались от принципов и традиции, от стратегических задач партии, и превратили данную революционную партию в послушное орудие властей. Внутри партии, как в Армении, так и за рубежом возникли новые люди и идеи, готовые работать если не автономно, то на некоторой дистанции от официальных органов партии. Так, например, в Европе и, в особенности, в США, Канаде и Ливане возникло новое течение крайне правого и националистического свойства, опирающеея на новое поколение весьма состоятельных людей, готовых сформировать и финансировать «новое лобби», имеющее разветвленную сеть по всему миру и способное входить в более эффективные отношения с политиками, политическими кругами и правительствами Запада и государств Ближнего Востока. Эти, блестяще образованные люди, обладающие общественной и финансовой поддержкой, пытаются не потеснить «Дашнакцутюн», а предложить альтернативную деятельность. Это уже не просто настораживает, а вселяет опасения палео-дашнакам, которые как идеологи и политики исчерпаны. Эти процессы возникли в условиях, когда «Дашнакцутюн» так и не сумела приобрести должную популярность на Родине и не в состоянии предложить ничего серьезного ни во внутренней, ни во внешней политике. Было бы несправедливым игнорирование значения социально-экономических условий в том, что партия не смогла мобилизовать патриотически настроенные слои населения на решение вопросов национальной стратегии. Но позиция нынешних лидеров стала основным фактором того, что «Дашнакцутюн» стала жалким придатком полукриминальной коалиции правящих партий, и не способной оказывать никакого влияния на ход событий и принятие судьбоносных решений. Так или иначе, если «Дашнакцутюн» удастся сохранить как политическую партию, любая власть и политическая сила будет считаться с ее мнением и позицией. Но в нынешнем своем состоянии эта партия интересует в качестве партнеров только крайне маргинальные группы. В связи с данным положением, выдвижение «Дашнакцутюн» интересного списка претендентов на парламентских выборах и своего представителя в качестве претендента на президентский пост на поверку окажется не очень продуманным и совершенно бессмысленным ходом, который лидеры партии постараются подороже «продать» в результате данного политического процесса. «Дашнакцутюн» имеет свой, относительно постоянный, фиксированный электорат, который очень важен в условиях возникновения внешних рисков, но не способный достичь серьезных результатов во внутренней политике. Возможные претенденты от «Дашнакцутюн» - Армен Ростомян и Ваан Ованесян недостаточно популярны, чтобы даже бороться за место депутата парламента по округу, не говоря уже о посте президента республики. Серж Саркисян, в какой-то мере, надеялся на поддержку «Дашнакцутюн» в ходе президентских выборов, и рассматривает участие этой партии в выборах как попытку отнять у него часть избирателей, хотя это совершенно не так, и дашнакские избиратели, скорее всего, в большой мере, не будут голосовать за иных кандидатов. И никакое решение нынешнего руководства не может повлиять на поступки рядовых членов и сторонников партии. Продашнакский электорат будет голосовать за С. Саркисяна только в одном случае: если его соперником окажется Л. Тер-Петросян. Для лидеров дашнаков наиболее комфортным и приемлемым партнером во власти является Роберт Кочарян, политическое будущее которого все еще остается неопределенным. Но чем более усиливаются позиции Р. Кочаряна, тем менее ему нужно сотрудничество с партией «Дашнакцутюн». Дашнаки, принимая во внимание, что все связанное с персоной Сержа Саркисяна обречено на общественное осуждение, порицание, и не имеет даже среднесрочной перспективы в формате внутриполитической ситуации, пытаются всячески дистанцироваться от него и, быть может, в этом содержится позитив в позиции дашнакской партии. В последние дни в отношении возможной солидарности «Дашнакцутюн» в ходе президентских выборов и сопутствующих процессов можно предположить возможное соглашение дашнаков с Левоном Тер-Петросяном. Подавляющая часть партии «Дашнакцутюн» заинтересована в недопущении возвращения АОД в политику, и поэтому любое сближение лидеров их партии с АОД приведет к окончательному расколу и распаду этой партии. Вместе с тем, рядовые члены партии «Дашнакцутюн» все больше приходят к мысли о целесообразности провала выборов в парламент и, тем самым, получить те или иные основания выдвижения требования революционного подхода к подбору кадров и разработки дальнейшей политики партии. Настало время всех истинных дашнакцаканов, кому не безразлична судьба партии, оказать поддержку тем товарищам, которые выступают за скорое обновление руководящих органов этой партии и выдвижение реалистичной и подлинно революционной программы. Партия не может оставаться удобным пристанищем для спокойного проведения времени и комфортного существования. Это и есть сейчас главная задача партии, которая станет локомотивом ее политической деятельности. Речь идет не о какой-то тотальной чистке в партии, а всего лишь о смещении 30 никому не нужных функционеров сомнительного свойства. Сейчас настало время не интриг и не авантюр, а серьезного осмысления будущего партии. Что нашла и обнаружила партия «Дашнакцутюн» в парламенте Армении, кроме позорного, бессмысленного существования и политического тупика? В этом смысле, вообще нет смысла в парламентских выборах. В оппозиции к нынешнему руководству партии в Армении оказалась подавляющая часть членов партии, в том числе, в диаспоре, которые предпочитают советоваться по вопросам будущего АРФ «Дашнакцутюн» не с лидерами партии, а с совершенно посторонними людьми. Всевозможные политические манипуляции, типа заигрывания с «Наследием» и, тем более, с АОД, представляются малопродуктивными и тупиковыми для АРФ. На данном политическом этапе парламентаризм не имеет никакого смысла, не лучше ли осознать подлинные задачи армянского национализма и начать борьбу за формирование националистической политики, которую, несомненно, поддержат многочисленные слои общества. Зачем же играми в парламентаризм ускорять гибель революционной партии? Армению ожидает война, а не парламентские игры. Партия должна заниматься подготовкой народа к войне и отпору посягательств на нашу Родину.

-

Армения 2011. Приурочить к юбилею В беседе с В. Путиным руководитель компании «Газпром» заявил, что проектирование газопровода по дну Черному морю по турецкой зоне начнется в 2012 году, а строительство завершится в 2015 году. Как известно, Россия получила согласие Турции. Принимая во внимание, что важный государственный договор России с Турцией был подписан в 2011 году 16 марта, то есть приурочен к 90-летию Московского договора 16 марта 1921 года, то можно ожидать, что завершение сооружения газопровода «Южный поток» будет приурочено к 100-летию геноцида армян, то есть 24 апреля 2015 года. Во всяком случае, это будет столь логично и соответствовать стилистике внешней политики России, ее политике в отношении Турции.

-

-

У армянского народа есть друзья в Азербайджане Уходящий год в Азербайджане ознаменовался событием, последствия которого эта республика может не переварить. Я имею в виду начавшиеся на этнической почве тектонические сдвиги. Азербайджан ожидают потрясения, на фоне которых провозглашение Республики Арцах может показаться детской игрой. Речь идет об опубликованном 10 декабря во многих СМИ Обращении общественных организаций и лидеров коренных народов Азербайджана к проживающим в республике сородичам. В этом Обращении видные деятели и национальные организации проживающих в Азербайджане коренных народов призывают свою молодежь отказаться от службы в вооруженных силах Азербайджана на границе с Республикой Арцах. «Мы ответственно заявляем, что не являемся врагами армянскому народу. Мы также ответственно заявляем, что не считаем армянский народ нашим врагом», - заявляют подписавшие Обращение лица, и претворение подобного подхода ставит крест на все экспансионистские планы Азербайджана. Добавлю также, что, по справедливому мнению лидеров коренных народов Азербайджана, «если мы примем это решение и решительно претворим его, угроза войны закончится, так как азербайджанцы никогда не осмелятся самостоятельно возобновить войну». Коренные народы Азербайджана не хотят войны и голосуют за мир. Лезгины, аварцы, талыши, рутулы, цахуры, удины, крызы, хиналугцы и другие коренные народы Южного Кавказа действительно стали серьезным военно-политическим фактором в регионе, и от их решения и решимости многое может зависеть. За последние годы мне удалось приобрести немало друзей среди автохтонных народов Азербайджана, и я очень рад тому, что некоторые из них подписали это Обращение. Есть среди них и такие, подписи которых, по разным причинам, отсутствуют под Обращением. Однако мне доподлинно известно, что эти люди целиком поддерживают основные постулаты Обращения. Интересно, что после Обращения подписавшие его люди стали получать угрозы, но это не напугало и не сломило их. Наоборот, писатель Фазил Дашлай, например, в интервью Voskanapat.info заявил, что подтверждает и вновь подписывается под Обращением. Стремление к миру и спасению жизней собственной молодежи превыше многих фобий. В Азербайджане у нас есть исторические друзья. У них с нами, особенно с гражданами Республики Арцах, схожая судьба: так же, как и арцахцы, они оказались под тюркской пятой вследствие преступной политики наднациональных сил, так же, как и арцахцы, эти народы были разделены. Сегодня независимость Республики Арцах служит для них примером, однако для налаживания полноценных дружеских отношений и нам, и коренным народам преступного образования под названием Азербайджан предстоит пройти немалый путь. Наша задача – восстановить с ними добрососедские отношения – отвечает их чаяниям. Нам необходимо сломать порожденный азербайджанской пропагандой лед все еще существующего недоверия между нами. И самое главное на этом пути, быть с друзьями и соседями честными, искренними и справедливыми. Это очень важно. Возобновление прерванной дружбы требует искренности. Численность коренных народов Азербайджана точно сказать невозможно. Существуют три статистики – государственная, национальных организаций и, количество людей, этническое самосознание которых не позволяет им причислять себя к закавказским туркам. Последняя цифра достаточно размытая. Тем не менее, численность коренных народов Азербайджана очень большая, а если учесть еще и татов, то, возможно, большая часть населения этой республики не является турками. Таты – наиболее интегрированный в государство этнос, и на сегодня никаких предпосылок к национальному движению в их среде не наблюдается. Возможно, что таты являются самым крупным этносом в Азербайджане, их на самом деле очень много, но этот этнос успешно адаптировался в тюркской среде, и практически не представляет альтернативы правящему этносу и режиму. Новые акции и шаги со стороны коренных народов Азербайджана уже есть, и продолжение, судя по всему, будет. Так, на днях организация лезгин в Челябинске заявила о своей поддержке Обращения от 10 декабря, а лидер лезгинской молодежи в России, Энвер Абдуллаев, выступил с видеоинтервью, в котором обосновал постулаты этого Обращения. Мне удалось связаться с некоторыми людьми (их электронные адреса есть в Интернете), подписавшими Обращение, и, надо сказать, что их решимость отстоять жизни своих ребят, а также способствовать налаживанию мира в регионе, крепка. Было бы хорошо, если бы МИД Армении занимался работой по налаживанию контактов с коренными народами Азербайджана. Еще лучше, если бы занимался, и мы об этом не знали. Хотя бы в целях безопасности лидеров и активистов этих народов. В начале наступающего года будет зарегистрирован Комитет, обязующийся оказывать правовую, моральную и иную помощь военнопленным и перебежчикам из вооруженных сил Азербайджана. В Комитете будет несколько сопредседателей, в том числе один армянин и по одному представителю от коренных народов Азербайджана. Я придаю большое значение работе этого Комитета, предварительное название которого является «Мост братства». Он действительно может стать мостом для восстанавливаемого братства между всеми коренными народами Южного Кавказа. Обращение от 10 декабря вызвало переполох в Азербайджане. Сейчас и на севере и на юге этой республики рыскают полицейские, сотрудники безопасности и их сексоты. Людей арестовывают по малейшему подозрению в симпатии к армянам, и количество арестованных и задержанных уже перевалило за сотню. По моим сведениям, офицеры из числа коренных народов Азербайджана отводятся с границы с армянскими государствами. То есть Азербайджан понимает, что проводимая им преступная политика насильственной ассимиляции коренных народов никак не способна вызвать к нему доверие со стороны автохтонов республики. Пока рано строить прогнозы. Если движение продолжит развиваться по нарастающей, а для этого есть все предпосылки, то Азербайджан окажется в сложнейшей ситуации. Баку действительно окажется перед трудным выбором: согласиться на федерализацию или усилить давление на коренные народы. Первое решение совершенно неприемлемо для Азербайджана, особенно если учесть причины его зарождения в 1918 году. Что касается усиления давления, то надо признать, что чаша терпения коренных народов этого государства и без того уже переполнена. Подобный шаг Баку может стать катализатором распада мини-империи, и закрытия последней страницы его короткой истории. Фактически, совместная деятельность и взаимная координация шагов между нами и коренными народами Азербайджана способна привести к бескровной победе, главным результатом которой станут возрождение государственности коренных народов и мир во всем регионе.

-

В храме Рождества Христова в Вифлееме произошло нападение группы армян на представителей православного духовенства, в результате которого пять членов Свято-Гробского братства получили травмы. Более масштабного кровопролития удалось избежать благодаря своевременному вмешательству полиции. Инцидент произошел во время генеральной уборки храма перед Рождественскими праздниками, участие в которой представителей той или иной конфессии регулируется особыми соглашениями о статусе святых мест. Tert.am

-

Прощальный луч памяти Этот музыкальный год прошел под знаком Арно Бабаджаняна (1921-1983). Недавно завершился фестиваль армянского композиторского искусства, посвященный 90-летию композитора. Фестиваль прошел под патронажем главы государства. Программа включала пять концертов, последний из них был целиком отдан бабаджаняновским песням. Многие из них он писал специально для Муслима Магомаева. Предлагаем читателям уникальный материал из азербайджанских СМИ “Муслим Магомаев и Арно Бабаджанян: дружба азербайджанца и армянина”. Однако упомянутая дружба артистов сегодня чудовищно диссонирует с враждой и ненавистью, которую культивируют соседи. И, тем не менее, перед Новым годом не грех вспомнить то хорошее, что было... В 60-70-х годах в СССР появилось яркое творческое трио Муслим Магомаев — Арно Бабаджанян — Роберт Рождественский, которое много лет восхищало публику своими произведениями. Судьба их свела, когда восходящей звезде советской эстрады было 19 лет, а композитору — 40. Из 242 песен, исполняемых Магомаевым, 36 написал Бабаджанян. Трансформация “Понедельника...” в “Свадьбу” “Муслима смело и по праву можно назвать соавтором композитора и поэта. Приведу простой пример с песней “Свадьба”. Она была мною написана для нового спектакля мюзик-холла в сатирическом плане и называлась “Понедельник — день тяжелый”. Мы с Робертом показали ее Муслиму. Услышав ее, он сказал, что эта песня должна быть решена в ином ключе, она должна быть звонкой и лихой, в общем, праздничной. Мысль Муслима нам понравилась, мы ее переделали, сделали такой, какой ее знают сегодня. Муслим — это певец, который своим мастерством превращает песни в праздник”. Начало творческого союза В своей книге “Любовь моя — мелодия” Муслим Магомаев вспоминал: “Мы встретились с ним так, словно знали друг друга давно. Показал ему запись его “Софии”. Он удивился тому, как просто и быстро удалось управиться с ударением. Сказал: “Лиха беда начало”. Первая песня, которую он написал для меня, была “Ожидание” на стихи Гарольда Регистана. У Арно был редкий дар — он умудрялся, услышав популярную тему и взяв какие-то стилистические элементы, переплавить в золото собственной мелодии. Так, “настроив слух” на твист Адриано Челентано “Двадцать четыре тысячи поцелуев”, написал свой твист “Лучший город земли”. Для Арно главным в момент создания песни была музыка, а не слова. Когда он писал “Королеву красоты”, то говорил: “Хочу такую... пахучую песню...” “Королева красоты” по итогам конкурса “Лучшая песня 1965 года” оказалась в ряду победителей. В газете “Вечерняя Москва” в статье “Экспромт сердца” на вопрос: “Что определило успех вашей песни?” — Арно ответил так: “Когда я писал “Королеву”, то думал о Муслиме Магомаеве, представлял, как он будет ее исполнять...” Муслим Магомаев о таланте Бабаджаняна “Недостатки — это продолжение наших достоинств. Темперамент Арно, его спешка в самовыражении граничили с тем, что можно назвать сочинительской жадностью. И при этом он словно обкрадывал себя, опережая события. С Николаем Добронравовым они написали песню “Гордость”. Песня получилась очень красивая, она могла бы стать шлягером, нужно было только время, чтобы, как теперь говорят, “раскрутить” ее. Я спел эту песню несколько раз, и тут Бабаджанян, который, как всегда, спешил, “задавил” ее: выдал очередную прекрасную песню “Благодарю тебя”. Всякий раз он считал, что именно она-то и есть его бессмертная мелодия. А старую тему, которая и молодой-то не успевала побыть, он оставлял без присмотра. Мне трудно сейчас сказать, отчего творческая судьба Бабаджаняна сложилась так, а не иначе. Массовому слушателю он известен как блистательный песенник, знатокам серьезной музыки — как автор академических произведений. Например, для Мстислава Ростроповича он сочинил прекрасный Виолончельный концерт... И еще был он олицетворением фантастического пианизма: и по тому, что он писал для фортепиано, и по тому, как он сам это исполнял. Про Бабаджаняна можно сказать, что это был человек-мелодия. Его мелодии не просто красивы — они чувственны. Веселость их зажигательна, а грусть пронзительна. Возможно, песни-то и сбили его с “истинного” пути — они стали для него искушением. Но и в песнях он оставался композитором масштабным. Когда он исполнял их на рояле, из-под рук его звучал целый оркестр”. Разрыв отношений Прошло время, и удачный творческий союз разрушился. Арно решил, как это говорят сегодня, “раскрутить” своего сына Араика и стал писать для него. Муслим Магомаев вспоминает об этом так: “Сын Бабаджаняна Араик был не бесталанным человеком — он удачно снялся в фильме “Невеста с Севера” и для него открывались горизонты кино. Но Арно решил, что Араик — певец и что надо писать песни для сына. Я понимал его как отца. Для меня он стал писать меньше. Правда, к тому времени у меня в репертуаре было много что исполнять. Когда-то у нас была первая песня, ставшая нашей общей с Арно визитной карточкой. Пришло время и последней. Помню ее смутно — получилась она какая-то невзрачная. И название ее было “Вальс прощания”. Не нужно мне было ее петь, но я не хотел обижать композитора. И почему-то в первый раз Арно не пошел со мной на запись, хотя обычно он болел за каждую нашу песню”. В этот момент в СМИ появилось интервью Бабаджаняна, где композитор рассказывал про свое житье-бытье, про свое творчество. На вопрос, кто ему близок из певцов, исполняющих его песни, перечислил всех (от Кобзона до совершенно незнакомых имен). Всех, кроме Магомаева. Обида... “Я нашел в себе силы записать его песню: не хлопнул дверью, не порвал ноты. Но звонить Бабаджаняну перестал. Позвонила Тереза. Оправдывалась: “Ты знаешь, эти журналисты - идиоты. Что они себе позволяют!” Из книги Муслима Магомаева “Любовь моя - мелодия”: “Прощальный луч памяти... Арно, сгорбившись, сидит за роялем... В зеркале открытой крышки, напоминающей крыло большой раненой птицы, двоится его портрет. Последнее произведение Бабаджаняна, память и прощание. Растянувшаяся на десять лет неизлечимая болезнь стоит за спиной, чтобы уступить место неизбежности. Сначала он писал эту прекрасную мелодию для балета и ни за что не поддавался на наши с Робертом уговоры сделать из этого песню, говорил, что балет он пишет по заказу. Потом, уже после его смерти, Роберт Рождественский написал на эту музыку слова. Но они уже были ни при чем... Вскоре ушла из жизни и жена Арно — Тереза Сократовна, кому был посвящен “Ноктюрн”... После ухода Арно я спел в зале “Россия” сольный концерт “Воспоминание об Арно Бабаджаняне”. Вскоре начался карабахский конфликт...”

-

Когда истина - не цель. К статье Ризвана Гусейнова 23 декабря сего года, в Баку прошла презентация очередного далеко стоящего от научности сайта. Авторы проекта, следуя проводимой Азербайджаном антинаучной концепции, взялись доказать, что Ереван основан ни кем нибудь, а именно азербайджанским народом. Абсурдность ситуации заключается в том, что, согласно научному консенсусу, Еревану - почти 3000 лет, а вот азербайджанцы, якобы построившие этот город, как единый этнос существуют всего лишь несколько столетий. Однако мы не станем вдаваться в подробности, известные всем, кроме ревизионистов с берегов Каспия, для которых очевидные вещи таковыми не являются. Поговорим о презентации сайта в СМИ. По поводу открытия армянофобского сайта разразился очередной статьей наш старый знакомый Ризван Гусейнов. В частности им была озвучена информация о том, что на сайте будет выставлена книга И. А. Орбели "Надписи Гандзасара". Говоря об этой книге, один из азербайджанских информационных сайтов, заявляет: "Найдена уникальная книга армянского автора об албанской истории Нагорного Карабахa"[1]. Примечательно, что все азербайджанские информационные агентства, верные духу человеконенавистничества, были едины в одном - на своих страницах они отмечали, что "Орбели скупил весь тираж своей книги, который был затем уничтожен". Естественно, никаких доказательств в подтверждение своих слов вещатели от бакинской пропаганды не приводили. Полностью игнорируя мнение ученных об армянском наследии Нагорного Карабаха, бакинские СМИ на своих страницах продолжали говорить, что в книге, "являвшейся диссертацией Орбели, им были собраны все надписи албанского Гандзасарского комплекса и других храмов Карабаха, и по ним было видно, что эти храмы относятся не к армянам, а являются албанскими культурно-историческим наследием". Отмечалось, что книга настолько редка, что сохранилась, в единственном числе, да и то в руках азербайджанца. Казалось бы, ничего особенного в этом нет, однако подводные камни, всегда сопутствующие плохо состряпанной лжи, говорят об обратном. Мы все прекрасно помним, с какой легкостью в Баку выдумывали и приписывали армянам несуществующие в природе книги. Еще свежа память о так и не увиденных никем книгах Дауда Хериняна, Зория Балаяна, Сурмаляна и др., цитаты из которых азербайджанцы, с упорством достойным лучшего применения, распространяли в сети. Но интересно, что в отличие от ранее выдуманных книг, у И. Орбели действительно существует подобная работа. Вот только называется она не "Надписи Гандзасара", как утверждают азербайджанцы, а "Надписи Гандзасара и Аваптука". В Санкт-Петербурге в Институте восточных рукописей РАН хранится типографский оттиск этой книги, состоящий из 42 страниц. В том же архиве находятся и другие надписи, переписанные ученым в маленькую тетрадку, озаглавленную как "Армянские надписи Хачена"[2]. Для самого же И. Орбели, как и для любого специалиста в данной области, историческая принадлежность Карабаха армянам не вызывала никаких сомнений. В одной из своих работ он говорит, что иногда встречающиеся термины "Албания-Агванк", пережиточны[3]. Еще одной странностью, связанной с "недавно найденным единственном экземпляром", является тот факт, что цитаты из только что обнаруженной "единственно уцелевшей книги", повсеместно используются азербайджанцами вот уже несколько лет. Странно, не правда ли?[4] Далее в статье речь идет об Албанской церкви, которая, с легкой руки Ризвана Гусейнова, становится автокефальной, то есть независимой. В действительности, которую несомненно знает сознательно вводящий читателей в заблуждение автор статьи, Албанская церковь, находившаяся в теснейшей канонической связи с Армянской, была автономной ее частью[5]. Лишь после того, как Армению в 590 году захватил византийский император Маврикий, насаждавший халкидонизм, Албанская церковь объявила о своей автокефалии, продлившейся чуть более ста лет. Начиная с 705 года, Церковь Кавказской Албании вернулась в лоно Армянской Апостольской Церкви, став окончательно ее частью[6]. Мовсес Каганкатваци, в своей книге "История страны Алуанк", признавая первенство св. Эчмиадзина и описывая подчинение Армянской церкви отмечает: "Mы [ныне] обязуемся перед Богом и перед тобой, hайрапетом (католикос армян - А. А.), что рукоположение в католикосы Алуанка должно совершаться через престол святого Григора (св. Эчмиадзин - А. А.), с нашего согласия, как оно и было со времен святого Григора[7]. В средневековье термины "Албанская церковь" или "албанский католикос" являлись историческим пережитком, сохранившимся в результате консервативности церковной традиции. Титул "католикоса Албании" не имел никаких преимуществ перед остальными епископами Армянской церкви[8], а само название "Албания" не несло никакого этнического содержания для армянонаселенного Нагорного Карабаха[9]. На презентации сайта выступила известный в Азербайджане историк Фарида Мамедова, прославившаяся в свое время подтасовкой цитат[10]. Примечателен один случай из ее деятельности, который наглядно характеризует ученого. Мамедова в своей работе "Политическая история и историческая география Кавказской Албании", ссылалась на страницу 236 работы Гюбшманна об армянской топонимике[11], пыталась доказать принадлежность Сюника к античной Албании, хотя на этой странице вообще нет слова "Сюник". Интересно, что в той же работе она ссылается на стр. 519 этого издания, которое содержит всего 490 страниц[12]. В своем интервью газете "Эхо" Мамедова отмечала, что Гейдар Алиев лично требовал научную критику на каждую книгу об истории Албании, издаваемую в Армении[14]. Таким образом, из интервью становится ясно, что не стоит ждать истины и правдивости от ученого той страны, где историческая наука стоит на службе государственной идеологии. Известный российский историк и этнограф В. А. Шнирельман в своей книге "Войны памяти" считает Мамедову главным пропагандистом т. н. "албанского мифа" - ревизионистской исторической концепции, проводящейся в Азербайджане при государственной поддержке. Историк отмечает, что в книге азербайджанского автора имеется ряд элементарных ошибок, среди которых такие, как незнание даты рождения Мхитара Гоша, путаница в генеалогии албанских Аршакидов, которые, вопреки ей, имели парфянские, а не персидские корни. При этом, несмотря на эти детские ошибки, книгу Мамедовой в Азербайджане встретили благосклонно. Положительные рецензии ее работе были выписаны И. Алиевым и З. Буниятовым[13]. Однако не все было так гладко в "датском королевстве". Мамедова имела неосторожность разместить в своей работе карту Великой Армении, существование которой, как и впрочем любого другого армянского государственного образования, отрицают в Азербайджане. За размещение карты она, закрепив за собой ярлык "армянской шпионки" и "предателя Родины", моментально настроила против себя весь цвет азербайджанской науки[14]. Но, видимо, время лечит, страсти поутихли, и Мамедова опять стала своей, переквалифицировавшись из "шпионки" в "ярого патриота", которому в свое время советские власти всячески препятствовали в изучении архивных данных. Выступая, Мамедова, со слов Ризвана Гусейнова, привела доказательства того, что столица Армении, оказывается, не является армянским городом. В своих потугах доказать правдивость слов ученого, автор статьи отсылает нас в Вену, где якобы на одном из научных форумов азербайджанский ученый "указала армянским коллегам на то, что один из основных источников - "История армян" средневекового автора Мовсеса Хоренаци, называет родиной армян местность у реки Евфрат в Малой Азии. В этом труде Хоренаци, описывая крещение армян, отмечает, что они вышли из Вагаршапата и были крещены в реке Евфрат. Поэтому совершенно не обосновано нынешнее стремление армянских историков располагать Вагаршапат у Еревана, поскольку река Евфрат находится на 1000 км дальше этих мест". Мы не знаем, что, как и, главное, кому указала азербайджанский ученый, но мы ясно видим, что ничего подобного у средневекового армянского хрониста нет. Если же представить на минуту и допустить наличие у Хоренаци подобного утверждения, то даже тогда, при всем желании, расстояние между Вагаршапатом и Евфратом не составляет 1000 километров. Чтобы понять это, достаточно элементарно взглянуть на карту региона и убедиться, что от границ современной Армении до Восточного Евфрата "рукой подать" (см. карту). В конце концов, не думает же Гусейнов, что армяне направились бы в противоположный от себя конец реки - к месту ее слияния с Тигром? Но и случись такое, это, в принципе, не было бы странным, ибо в древние времена люди, направляясь к святым местам в Иерусалим, пешком преодолевали куда большие расстояния. В этой связи заключения Гусейнова, мягко говоря, выглядят по меньшей мере нелепо. У нас же создается отчетливое мнение о том, что у автора статьи, помимо пробелов в области истории, существуют аналогичные в области географии. Однако для нас примечателен не столько факт отсутствия вышесказанного утверждения у Хоренаци, сколько поведение Гусейнова. Азербайджанский автор, сознательно, следуя национальной политике отрицания государственности у армян, переименовывает исторический труд Хоренаци с "Истории Армении" в "Историю армян". В своей статье Ризван Гусейнов возводит основание Еревана к началу XVI века. Им, опять-таки сознательно, игнорируются не вяжущиеся с его концепцией многочисленные факты, указывающие на существование города задолго до обозначенной им даты. Не особо желая углубляться в описание истории Еревана, мы предлагаем читателю ознакомиться с историей города самостоятельно. Чтобы понять, насколько циничны и лживы высказывания азербайджанских авторов, достаточно обратиться к работе любого, не связанного с армяно-азербайджанским конфликтом, специалиста по региону. От себя коротко отметим, что в XIV веке, до нашествия монголов, население города составляло около 15-20 тысяч человек[15], а сам город до 1441 года находился под управлением армян[16]. После этого Ереван почти на 4 столетия стал объектом борьбы между персами и турками, которые попеременно овладевали городом. За время этой борьбы, в результате переселений и резни, численность армян в регионе значительно уменьшилась, а освободившиеся армянские земли заселялись пришлыми кочевниками[17]. Так, к примеру, Шах Исмаил, чтобы усилить местного правителя, переселил из Ирака в Ереван часть племени Баят[18]. Давид Багратиони в своей книге "История Грузии" неоднократно говорит о попытках мусульман поселиться на армянских землях[22]. Но, несмотря на это, согласно Ризвaну Гусейнову, азербайджанцы не только построили город, но и составляли подавляющее большинство его населения, а армяне жили не в городе, а "на окраине ханства". В данном случае ценны свидетельства португальского путешественника Антонио де Гувеа, который, говоря о взятии города шахом Аббасом I-ым, отмечал, что Шах приказал взять Эривань, который к тому моменту был полностью населен армянами[19]. Упомянутый Гусейновым Тавернье, побывав в этих местах, отмечал, что на одного мусульманина приходится пятьдесят армян[24]. Желая укрепить свою власть, со временем мусульманские правители начали менять демографию города. В Ереванской области в XVI веке были поселены части кызылбашских племен устаджлу, алпаут и байят, при шахе Аббасе I были поселены также ахча-койюнлу каджар; еще раньше здесь утвердились курдские племена чамишкизек, хнуслу и пазуки[26]. Только в Ереване, Гяндже и Карабахе поселилось 50000 каджарских семейств, которые в течение времени еще более умножились[25]. В конце 1604 года Аббас начал производить выселения армян. Вывод населения Эривани был поручен Амиргуна-хану. "Персидские войска, посланные выселять народ, подняв, изгоняли его из деревень и городов, предавали огню и безжалостно сжигали все поселения, дома и обиталища"[20]. Вскоре персам удалось закрепить за собой Восточную Армению и, по словам Гувеа, в течение недлительного времени город был восстановлен и снова заселен, но на этот раз магометанами, а не христианами-армянами, которых царь выселил вглубь Персии[21]. Политика выселения армян продолжалась вплоть до появления у стен города русской армии. Генерал-майор Сергей Тучков, направляясь к Еревану, отбил у персов около пяти тысяч армянских жителей города, которых персы намеревались переселить вглубь своих владений[22]. Однако, несмотря на все попытки изменить демографию города, на момент взятия крепости армяне составляли здесь значительно преобладающий элемент населения Еревана[23], а сам город имел три квартала (махала). Армянский квартал назывался Конд, в нем располагались 4 старейшие армянские церкви города (всего их в городе было, по разным данным, от 7 до 10), там же находился роскошный, окружeнный садом дворец руководителей армян Еревана - меликов Агамалянов[15]. Ризван Гусейнов в своей работе говорит об уничтожении в Советской Армении архитектурных сооружений в контексте некой программы по уничтожению именно мусульманских памятников. Между тем, в начале 1930-х годов, помимо мечетей, был уничтожен и ряд армянских храмов. Так, на месте снесенных церквей строились кинотеатры и школы; в частности, в 1931 году была разрушена древнейшая церковь Еревана, Петра и Павла (V в.) - на ее месте был построен кинотеатр "Москва". Чудом избежала разрушения и колокольня XII века[15]. Проанализировав статью Ризвана Гусейнова, в свете написанного выше, мы задаемся вопросом: вправе ли верить читатель автору, который лжет и переименовывает историческое произведение, сознательно умалчивает и искажает факты? Автору, для которого цель - не истина, а пропаганда человеконенавистничества? Ответ на этот вопрос мы предлагаем дать самому читателю. Арсен Арзуманян, аспирант ЕрГУ __________________________________________ [1]. http://www.newsazerbaijan.ru/culture/20111223/296768036.html [2]. Ш. Мкртчян. Историко-архитектурные памятники Нагорного Карабаха. 1989, с. 13 [3]. И. Орбели. Указ, соч., с. 347 [4]. http://www.peeep.us/dd3fc446 [5]. V. Minorsky. Caucasia IV // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. University of London, 1953. Т. 15, № 3, c. 506 [6]. Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э. - VII в. н. э. C. 295 [7]. Мовсес Каганкатваци. История страны Алуанк, кн. 3, гл. VIII [8]. Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв. c. 26 [9]. А. Л. Якобсон. Из истории армянского средневекового зодчества (Гандзасарский монастырь), стр. 447 http://armenianhouse.org/caucasian-albania/433-456.html [10] А. А. Акопян, доктор ист. наук П. М. Мурадян, К. Н. Юзбашян (Ленинград). По поводу книги Ф. Мамедовой "Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н. э. -VIII в. н. э.)") [11]. Ф. Мамедова. Политическая история и историческая география Кавказской Албании (III в. до н. э. -VIII в. н. э. Баку, 1976, с. 106 [12]. H. Hübschmann. Die aitarmenischen Otrsnamen.Mit Beiträgen zur historischen Topographie Armeniens und einer Karte. In. Indogermanischen Forschungen von K. Brugmann und W. Streitberg. B. 16. Strassburg, 1904 [13]. Албанский миф. Глава из кн.: В. А. Шнирельман. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М., ИКЦ, "Академкнига", 2003 [14]. Газета "Эхо", №76(1316) Сб., 29 Апреля 2006 http://www.peeep.us/26fda45b [15]. Encyclopædia Iranica. Статья Erevan. George A. Bournoutian and Robert H. Hewsen [16]. Эривань // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890-1907 [17]. История Востока в 6 т. Т. 2. Восток в средние века. М., Восточная литература, 2002 [18]. Аббас-Кули-ага Бакиханов. Гюлистан-и Ирам. Баку. 1991, сc. 95-96 [19]. Relation des grandes guerres et victories obtenues par le roy de Perse Shah Abbas contre les epmereurs de Turquie, Mahomet et Achmet son fils. Par le P. Fr. Anthoine de Gouvea, traduit de l'original portuguais. Rouen, 1646, pp. 225 [20]. Аракел Даврижеци. Книга историй [21]. Relation des grandes guerres et victories obtenues par le roy de Perse Shah Abbas contre les epmereurs de Turquie, Mahomet et Achmet son fils. Par le P. Fr. Anthoine de Gouvea, traduit de l'original portuguais. Rouen, 1646, pp. 312 [22]. Давид Багратиони. История Грузии. Тб., Мецниереба, 1971, §121-131 [23]. Взятие Эривани (По рассказам старожилов) // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 4. Тифлис, 1884 [24]. Tavernier J. B. Les six voyages en Turque, en Perse et aux Indes. Paris, 1679 [25]. Аббас-Кули-ага Бакиханов. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991, с. 172 -173 [26]. Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв. C. 74.

-

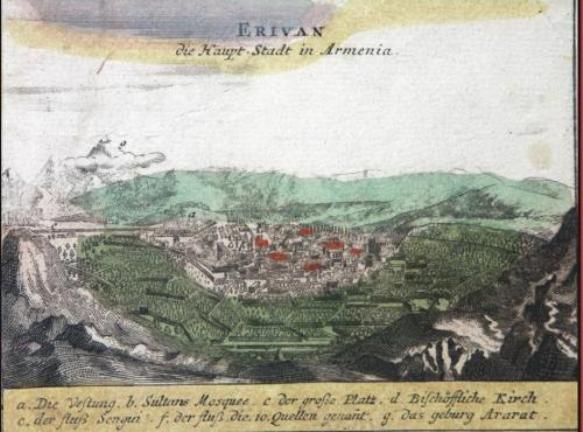

С азербайджанской пропагандой поневоле согрешишь В последние годы существования СССР армянские делегации, защищающие интересы арцахцев, постоянно попадались на одну и ту же уловку: бесконечные и никому не нужные споры о приоритете права народов на самоопределение над территориальной целостностью советской республики. Главной ареной для этих споров служила трибуна Верховного Совета СССР, а зрителями – обремененные собственными проблемами и неурядицами в своих избирательных округах депутаты. Думаю, что в первый, может, даже третий, раз им было интересно, но затем народным избранникам правовые споры между армянами и «азербайджанцами» смертельно надоели. А бессмысленные споры продолжались. Стороны искали и находили новые аргументы и озвучивали их с высокой трибуны в прямом эфире. Подозреваю, что зачастую это делалось для внутренней национальной аудитории, ибо все прекрасно понимали: и право народов на самоопределение, и территориальная целостность республик ровным счетом ничего для Кремля не значат. Между тем, все, чего добились спорщики, это неприязненное отношение руководства Советского Союза и депутатов ВС СССР. «Надоели, хуже горькой редьки», - вот, пожалуй, единственный результат этих яростных словопрений на умы и сердца наделенных правом принимать решения. А к надоевшим и отношение соответствующее. И если называть вещи своими именами, то в тех давних спорах армянская сторона, как одна из «надоевших», была обречена на поражение. От нас, как и от противной стороны, просто отмахивались, что означало одно: в подобной ситуации никто копаться в истории не будет, тем более, признавать совершенное в начале июня 1921 года преступление КавБюро ЦК КП(б) РСФСР. Однажды попробовав указать одному из наиболее активных армянских депутатов на этот эффект публичных споров, я чуть было не был обвинен в недостатке патриотизма. Между тем, так я считал тогда, при этом же убеждении остаюсь и сегодня. Наши споры, ныне захлестнувшие интернет пространство, вредят в первую очередь нам, ибо эффект от них, выйдя за пределы бывшего СССР, ничуть не изменился. Нас провоцируют на споры по любому поводу – этнографическому, историческому, топографическому, даже кулинарному – мы с готовностью втягиваемся в споры, смертельно надоевшие стороннему наблюдателю. Парадокс, но далеко не худшие представителя нации тратят энергию на то, чтобы отвратить мир от национальной проблемы. Стоит какому-нибудь «Аждару Сирабу», или «польскому историку украинского происхождения» опубликовать под копирку очередную заведомую ложь с привлечением нескольких искаженных или выдуманных источников, как тут же интернет заполоняется «опровержениями». Как можно опровергать чушь, да еще совершенно не учитывая ни ресурс, на котором публикуется «опровержение», ни интеллектуальный уровень его читателей? Неужели можно всерьез считать, что читатель тут же кинется проверять подлинники, сравнивать цитаты, запоминать имена и даты? Фактически, надо признаться, противник достигает желаемого эффекта, а наши ответы читают всего несколько десятков – в лучшем случае – человек. А остальная многомиллионная масса давно уже устала от «скрещивания копий». Ввязываясь в борьбу со штампами азербайджанской пропаганды, мы, вольно или невольно, становимся в восприятии сторонних людей на одну доску с закавказскими турками. Как бы парадоксально это ни звучало, но приводя подтверждающие нашу автохтонность в Южном Кавказе многочисленные факты и цитируя бесчисленные источники, мы… возбуждаем сомнения в том, что являемся исконными насельниками Армянского Нагорья. Необходимо понять, эти статьи читаются между строк, если вообще читаются, а эффект от них прямо противоположен преследуемому. «Раз стремится что-то доказать или оправдаться, значит что то там нечисто», - считает среднестатистический читатель. В Азербайджане давно уже поняли эту истину. Потому и публикуют различные несуразицы, что знают, мы непременно ввяжемся в спор: кому принадлежит блюдо толма и чьей национальной песней является «Вард сиреци» (Сари гялин), жили ли армяне в Южном Кавказе до 1828 года, и что имел в виду А. Пушкин, когда вложил в уста потомственного разбойника Касуба «ты трус, ты раб, ты армянин»..? Все инсинуации азербайджанской пропаганды, как и любая грубая ложь из уст невежи, легко опровергаются. Например, в Араратской долине расположены пять столиц Армении, в том числе, и бывшие таковыми до нашей эры, а толма просто не может быть блюдом турок любой масти хотя бы потому, что входящие в нее ингредиенты являются продукцией оседлого земледелия. Тем не менее, мы каждый раз стараемся найти новые, еще более «убедительные» факты, подтверждающие нашу правоту. Противной стороне только это и нужно, она готова бесконечно повторять свои нелепости, все остальное мы делаем сами. Вначале приводим аргументы, затем – новые, потом еще и, наконец, отчаявшись, начинаем ругать «тупых» оппонентов на чем свет стоит. С азербайджанским пропагандистом, как с дураком из русской пословицы, поневоле согрешишь. А вот ругань уже читают все. Читают и приходят к ожидаемому мнению, смысл которого заключается в «там каждый стоит другого». Не имея возможности подняться до уровня наших знаний и культуры, закавказские турки нашли способ компрометировать нас, то есть, по крайней мере, в восприятии сторонних наблюдателей, сравнять с собой. Данная ситуация, считаю, сложилась вследствие пассивности армянской государственной пропаганды и недопонимания армянскими учеными стоящих перед нацией вызовов. Именно ученых, а не интернет–бойцов, вынужденных заполнять возникший вакуум, как в советские годы боевые отряды АРФ «Дашнакцутюн» и АСАЛА заполняли вакуум государственной пропаганды по признанию Геноцида армян. Необходимы легко усваиваемые книги, вроде «Библии для детей», по одной две на основные темы: история, археология, литература, искусство, кулинария и т. д. Указанные книги не должны выглядеть и, тем более, являться ответом на провокации Азербайджана, они просто должны ясным и доступным языком преподнести читателю истину по рассматриваемой теме. Нет смысла отпугивать читателя именами авторитетных ученых античности или Средневековья, перегружать книги ссылками на первоисточники (достаточно указать список использованной литературы), надо просто излагать факты такими, какие они есть на самом деле. Параллельно необходимо снимать фильмы из картинок с минимальным текстом. Такие фильмы стоят недорого, и они легче воспринимаются большинством современных потребителей информации. И всю эту продукцию распространять по всему миру. Перед армянским народом и нашими государствами стоят более важные задачи, чем бездумное и даже вредное «опровержение» азербайджанской лжи. Нельзя потакать врагу и поддаваться искусу разоблачить его ложь. Самое большее, чего достойны лживые заявления закавказских турок, это – беспощадная сатира. Но гораздо достойнее и эффективнее, это в спокойной манере преподносить миру истину, которая, как известно, одна. Именно с этой целью предлагаю ознакомиться с открыткой, изданной в 1734 году картографической мастерской Иоганна Баптиста Хоманна – географа Его императорского величества Карла VI. На карте написано «Ереван – главный город (столица) Армении». Просьба обратить внимание: открытка была издана за без малого сто лет до столь любимого азербайджанской пропагандой 1828 года.

-

Армения 2011. Митинг у российского посольства У российского посольства в Ереване происходят митинги «демократически воспитанной» молодежи в целях поддержки требований российской оппозиции по поводу проведенных выборов. Конечно, дело благородное, в особенности если учесть погодные условия. Совершенно понятно, что совершается акция, что называется, впрок, то есть имеется виду возможная поддержка определенных политических сил в России Армянскому Конгрессу в период парламентских выборов в Армении. Практически имеет место весьма ущербная попытка напомнить о мелкобуржуазной солидарности крупной российской буржуазии. Примечательно, что те же оппозиционные группы в Армении и не помышляли провести митинги у российского посольства, когда в России время от времени убивают армян, разрушали памятник Андранику в Краснодарском крае и поставляли совершенное вооружение в Азербайджан. Любые игры с Россией не имеют смысла за исключением выдвижения вполне понятных и обоснованных для наших интересов целей. Хорошо бы вспомнить, что русские устраивали карательные экспедиции и организовывали танковые атаки на Карабах и в 1991 году при М. Горбачеве, и в 1992 году при Б. Ельцине и Е. Гайдаре. Какая оппозиционная группа в России дала оценки этим событиям? Каждая оппозиционная группа в России и в Армении в свое время изрядно наворовала и, видимо, - это единственная идеологическая основа для солидарности. Воровали и хотят воровать в будущем, вот и вся логика.

-

Фармони Фахраддину Абосзода – 55 лет! Мой дорогой друг Фахраддин! Сегодня тебе исполнилось 55 лет! 55 лет надежд, свершений, отступлений, достигнутых высот и побед. 55 лет борьбы! Можно прожить на этом свете сто пятьдесят пять лет, и при этом ничего не дать ни родному народу, ни природе. Можно прожить 20 лет, и оставить яркий и добрый след в истории своего народа! Твои 55 лет, дорогой Фахраддин, уже стали вехой в истории талышского народа. В тебе счастливо сочетаются мужество Попока, дипломатия Мир Мустафа хана Талышинского, виртуозное владение словом Зульфугара Ахмедзода… На небосклоне Талыша твое имя давно уже сверкает яркой звездой, и лучше всего ее видят недруги талышского народа, ибо со своими соотечественниками и друзьями ты остался простым дружелюбным и земным человеком. Однако твое мужество и твои способности, это – не только повод для законной гордости, но и налагает ответственность, которую ты, Фахраддин, достойно взвалил на свои плечи. Это удается далеко не каждому. И мне вдвойне приятно, что мой друг, Фармони Фахраддин Абосзода, вот уже много лет каждым своим прожитым днем подтверждает право талышского народа на достойную независимую жизнь, на дарованную Аллахом всем народам Свободу. Прошу тебя, Фахраддин, принять от моего имени и от имени всех моих соратников – Восканапатцев искренние пожелания здоровья тебе! Счастья и Свободы талышскому народу. С глубоким уважением, Левон Мелик-Шахназарян

-