-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Всем азербайджанским пограничникам посвящается

-

В тему: http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...st&p=894256

-

Флаги Азербайджана на мусорной свалке Футбольный матч 14 октября в Бурсе, как известно, спортивных последствий не имел. И армянская, и турецкая сборные еще до этой игры лишились шансов на выход в финальную пульку чемпионата мира. Однако интерес к игре двух сборных был колоссальный, и носил он не столько спортивный, сколько политический характер. За ходом игры с особым интересом следили в Армении, Турции и… Азербайджане. Причем, судя по всему, матч между Турцией и Арменией вызвал в этой республике намного больший интерес, чем в государствах, сборные которых встречались на зеленом газоне. Итог матча известен: 2 – 0. Проигравший тоже – Азербайджан. Ибо именно политика этой республики потерпела сокрушительное фиаско 14 октября. И не только в Бурсе, но и по всей территории турецкого государства. Несмотря на все старания азербайджанских политизированных «болельщиков», и возглавляемый крашеными дамами десант депутатов Милли меджлиса Азербайджана в Турции. И даже несмотря на 15 тысяч загодя заказанных флагов Азербайджанской республики. Кстати, именно о перипетиях с флагами незаконнорожденного государства и хочется рассказать. Итак, к матчу Турция – Армения Азербайджан подготовился основательно. Судите сами: стадион в Бурсе вмещает 20 тысяч зрителей, а флагов Азербайджана на игре, согласно задумке Баку, должно было быть 15 тысяч. И это при том, что собственно футбольных болельщиков на стадионе было меньше, чем сотрудников охраны. Таким образом, Азербайджан намеревался продемонстрировать свою приверженность к старшему брату и неприязнь к Армении. Однако турецкое правительство, движимое стремлением «показаться» Европе, не захотело оценить верноподданнические чувства непутевого отпрыска. И запретило проносить на стадион флаги третьего государства. Правда, уже на следующий день после игры Турция заявила, что выполняла распоряжение ФИФА, но эта отговорка носила настолько притянутый характер, что в нее не поверили даже азербайджанские политики и политологи, стремящиеся во что бы то ни стало сохранить хотя бы видимость дружественных с Турцией отношений. В самом деле, еще до начала матча прибывшие из Азербайджана «болельщики» постарались всучить мэру Бурсы, Шахабеддину Харпуту, флаг своей республики, однако натолкнулись на вежливый, но твердый отказ. Кроме того, за день до игры основных сборных состоялся матч молодежных сборных Турции и Армении, на котором также были запрещены азербайджанские флаги. Все это подтверждает, что решение о недопущении на стадион флагов третьего государства было принято в самой Турции, а не в ФИФА, которая просто не могла позволить себе дискриминацию на национальной почве. Такие вещи могут происходить в Турции, но никак не в уважаемой в мире организации. Все это прекрасно понимают и в Азербайджане, МИД которого вызвал к себе временного поверенного в делах Турции в Азербайджане Нихата Дживанери для выражения официального протеста Анкаре «в связи с неуважительным отношением к национальному флагу Азербайджана, проявленным во время проведения 14 октября в Бурсе футбольного матча между сборными Турции и Армении». Дипломатический язык, однако, не совсем точно определяет происходящее: отношение в Турции к азербайджанскому флагу было не неуважительным, а пренебрежительным. Специальная охрана на стадионе в Бурсе чуть ли не догола раздевала входящих на стадион, бесцеремонно отбирая чужие флаги и выбрасывая их в общую кучу, по которой проходили остальные болельщики. Многие «знаменосцы» сами выбрасывали флаги, и к началу матча все улицы Бурсы были замусорены растоптанными и пыльными флагами. Подобное отношение к одному из символов Азербайджана со стороны представителей турецкого государства стало поводом для непривычно резких высказываний со стороны азербайджанских политических деятелей и политологов. О реакции МИДа этого государства уже было сказано, а вот как отреагировали не стесненные дипломатическим этикетом некоторые деятели государства с униженным и оплеванным флагом. Председатель демократической партии Азербайджана С. Джалалоглу: «Турция перешла границы, пытаясь доказать свою искренность своим друзьям за границей. Мы хотим знать, почему сближение Турции и Армении должно происходить за счет отстранения Азербайджана?» Политолог М. Ахмедоглу: «Они не мусульмане и не турки. В турецком правительстве есть люди, которые считают армян святыми. Армения считает Азербайджан врагом, и эти люди относятся к нам также. Отсюда и такое отношение к флагу». Председатель Социал-демократической партии Араз Ализаде: «Растоптав азербайджанский флаг, турецкие официальные лица унизили свою страну перед Арменией. Этим шагом Турция показала, что Армения им дороже Азербайджана. Турецкое правительство продемонстрировало, что они готовы к сближению с Арменией и отказаться от Азербайджана». Подобных заявлений обиженных политиков Азербайджана много, и все они свидетельствуют об одном: Азербайджан теряет веру в своего родителя, пренебрегающего интересами отпрыска ради собственных интересов. Между тем, подобная ситуация в недолгой истории Азербайджана уже была. Осенью 1918 года, после поражения в Первой мировой войне, турецкая регулярная армия покинула ею же порожденную Азербайджанскую республику, оставив последнюю наедине с порожденными экспансионистской политикой нового государства многочисленными противниками. Азербайджан тогда стал разваливаться на глазах, и лишь советизация этого образования спасла его от скоротечной смерти. А еще до ухода из региона турецкий генерал Нури выселил министерство обороны Азербайджана из Баку. История сохранила его объяснение этому решению: «От офицеров закавказских турок дурно пахнет». Думается, что мэр Бурсы может повторить эти слова: «От политизированных азербайджанских «знаменосцев», пытавшихся превратить футбольный матч в околополитический фарс, дурно пахнет». Симптоматично высказывание первого вице-спикера азербайджанского Милли меджлиса З. Аскерова по поводу турецко-азербайджанских отношений: «Если граница будет открыта до освобождения наших оккупированных территорий, это станет ударом кинжала Турции в спину Азербайджана». Однако, судя по высказыванию Дениза Байкала – лидера крупнейшей оппозиционной партии Турции: – «Наша любовь к Азербайджану является не платонической, а реальной», речь идет не о кинжале, и уж вовсе не о спине. Наконец, хотелось бы привести еще одно высказывание уже упоминавшегося С. Джалалоглу: «Очень прискорбно, что в Турции к азербайджанскому флагу демонстрируют то же отношение, что и к флагу ПКК». Думается, что Джалалоглу даже не подозревает, насколько он близок к истине. Хотя бы потому, что и Азербайджанская республика и Рабочая партия Курдистана (ПКК) возглавляются курдами и финансируются в основном из одного и того же источника. Нефтяного.

-

Мадам, с Ходжалами - СЮДА - все разжевано и разобрано. Иначе вы офф-топите. Ну и для кругозора неплохо бы и СЮДА заглянуть.

-

Что светит экономике Азербайджана в период

Pandukht replied to Spezzatura's topic in Economy and State

Дэвушка, даже в этой фразе столько... фантазии -

Одинокий и покинутый В том, что урегулирование армяно-турецких отношений никоим образом не выгодно Грузии, в принципе, давно уже ни для кого не секрет. Причем дело не только в экономике. В чисто экономическом плане открытие армяно-турецкой границы нанесет серьезный удар по приходной части госбюджета Грузии, поскольку значительная часть импортируемых в Армению товаров будет доставляться из Турции напрямую, оставив грузинской стороне только то, что проходит через порты Поти или Батуми. А в случае открытия железнодорожного сообщения объемы транзита через Грузию станут более чем скромными. И все же не это должно беспокоить грузинское руководство. Страна, до пятидневной югоосетинской войны претендовавшая на то, чтобы стать если не важнейшим, то хотя бы одним из основных связующих звеньев в регионе, систематически оттесняется на задний план, шаг за шагом отчуждаясь от региональных процессов, которые объединенными усилиями США и России перемещаются на юг - в Армению. И это есть не что иное, как прямая угроза не только безопасности Грузии, но и вообще существованию этого государства как такового. Вопрос в том, что Грузия, вернее, режим Саакашвили, довольно безрассудно начав пятидневную войну, рассчитывал только на то, что, выполнив не существующий на самом деле заказ США, в итоге достигнет (при поддержке Вашингтона) вожделенного членства в НАТО, а затем в Евросоюзе и станет неоспоримым лидером в регионе. В принципе, это был вполне реальный сценарий с одной весьма серьезной оговоркой. Для достижения цели Тбилиси было жизненно необходимо, чтобы в Белом доме Буша-младшего сменил Маккейн. Последний, судя по всему, не только продолжил бы политическую линию своего предшественника, но и вполне сознательно обострил бы разногласия с Россией, доведя дело до новой холодной войны. Именно на этом сценарии зиждился авантюризм Саакашвили и его команды. И если бы он воплотился в жизнь, то Грузия для США имела бы такое же значение, какое в эпоху СССР имела Турция. Иными словами, Тбилиси стал бы ключом к южным границам России, оказавшейся в состоянии холодной войны с Америкой, и потому автоматически превратился бы в значимого игрока на международном политическом поле. Именно в этом контексте следует рассматривать начавшуюся в последнее время тенденцию изоляции Грузии. Белый дом, после того как в нем поселился Барак Обама, руководствуется одной политикой - ни в коем случае не допустить никаких острых углов в отношениях с Кремлем, и не собирается жертвовать этой целью ради интересов Грузии. Тем более что в случае возможного улучшения армяно-турецких отношений и урегулирования карабахского конфликта Грузия вообще теряет свое геополитическое значение и роль в регионе. Что касается России, то трудно не заметить, что Москву постепенно перестает интересовать грузинский фактор на Южном Кавказе. Грузия для Москвы превратилась в «черную дыру», то есть Россия просто отказывается замечать ее. Правда, если бы Вашингтон вдруг решил все же разместить какие-то элементы противоракетных систем Восточной Европы именно в Грузии (а такая информация была), то ситуация принципиально бы изменилась. Однако уже вчера госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что подобного проекта в связи с Грузией не существует. Это означает одно: хотя бы в этом вопросе у Вашингтона и Москвы в перспективе разногласий не будет. Кстати, довольно любопытно, что на фоне нынешнего армяно-турецкого диалога и ожидаемых рокировок в регионе «вдруг» вновь объявился небезызвестный Збигнев Бжезинский. Экс-советник экс-президента США предупредил Тбилиси и Киев: если они не устоят перед политикой России, то и Грузия, и Украина окажутся перед реальной угрозой потери государственности. По своей давней привычке Бжезинский объясняет это «имперской психологией» Москвы. Однако она может быть несколько приглушена, если русские не сумеют подчинить себе эти две страны. Почему Бжезинский решил выступить со столь мрачными прогнозами, понять нетрудно. Но факт остается фактом - в Украине (в связи с длительным политическим кризисом и предстоящими президентскими выборами) действительно существует угроза раскола единого государства. Если выборы президента в этой стране вновь превратятся в игры скоморохов, то совершенно не исключается развертывание сепаратистского движения в восточных районах страны. А это в условиях ослабления страны неизбежно приведет к ее расколу как минимум на две части. А что касается Грузии, то в данном случае поводов для таких однозначных прогнозов нет. Правда, в стране продолжается политическое противостояние, однако оно еще не достигло того уровня, чтобы создать угрозу государственности. С другой стороны, однако, Грузия продолжает неуклонно отдаляться от международной общественности, одновременно сохраняя довольно невнятные отношения с соседями. Именно слияние этих двух факторов, пожалуй, в один прекрасный день может стать самым серьезным вызовом Грузии. Ромик Арутюнян

-

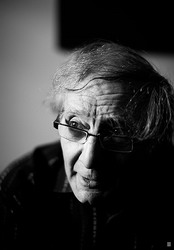

Притяжение родной земли Штрихи к портрету скульптора Арто Чакмакчяна В его жизни, как и в жизни каждого человека, есть прошлое, о котором всегда вспоминаешь с ностальгической грустью, даже если в этом прошлом было больше темных пятен, чем светлых. И есть настоящее, когда с высоты прожитых лет и обретенного жизненного опыта осмысливаешь свою жизнь, рассматриваешь ее в ретроспективе, когда все былые обиды становятся такими далекими, такими маленькими и несущественными... Но груз лет давит, дает о себе знать, делает тебя малоподвижным, тяжелым. И далекая родина притягивает, зовет, влечет к себе, становится щемящей тоской... В советские годы замечательный армянский скульптор Арто Чакмакчян был для правящей партократии большой «головной болью». Система каким-то шестым чувством определяла «чужих», которые вроде бы ничего плохого не говорят и не делают, но даже в их молчании, в их таланте, в их непохожести на преуспевающую творческую номенклатуру легко угадывались «внутренние эмигранты», «пятая колонна». Арто Чакмакчян родился в 1933 году в Египте. Он интеллигент в нескольких поколениях: отец был владельцем книжного магазина, да не совсем обычного, поскольку это был армянский книжный магазин. Дед был скульптором, и опять же не совсем обычным, потому что из всех «стройматериалов» отдавал предпочтение самому что ни на есть «непослушному» - мрамору. Трудно сказать, что сыграло решающую роль – генетика или наглядный пример деда, но уже в двенадцатилетнем возрасте Арто стал лепить замечательные небольшие глиняные фигуры. Когда в 1948 г. он вместе с семьей репатриировал в Армению, ему не нужно было долго мучаться над вопросом, куда пойти учиться. Юный скульптор поступает в Художественное училище имени П. Терлемезяна на отделение скульптуры и живописи. Училище он окончил в 1953 году, высшее образование по специальности получил в Ереванском театрально-художественном институте, который окончил в 1959 году. Для молодого скульптора начинаются «университеты жизни». В 1962 году Арто Чакмакчян участвует в Пражской международной выставке, где его работы удостаиваются самых высоких оценок и получают специальный диплом. А еще два года спустя его скульптурная работа «Хиросима» завоевывает первый приз на Международном конкурсе мира. Переломным в творческой биографии Арто Чакмакчяна оказался 1970 год, когда он при поддержке и содействии выдающегося физика Артема Алиханяна открыл первую персональную выставку своих работ в Ереванском институте физики. Она особенно не афишировалась, но, тем не менее, привлекла большое внимание любителей искусства и профессионалов. Достаточно сказать, что среди посетителей выставки были Минас Аветисян, автор монументальной статуи Месропа Маштоца у Матенадарана Гукас Чубарян, Ерванд Кочар... Чем она была примечательна? Скорее всего, своей необычностью. Скульптору удалось достичь в своих работах большой психологической достоверности, его фигуры имели свой национальный облик, они говорили по-армянски. Разве глина, гипс, мрамор, бронза, одухотворенные, очеловеченные мастером-ваятелем, не могут выражать тоску и печаль, отражать внутреннее состояние человека? Разве скульптор не может остановить мгновение и передать свое настроение, свое видение жизни и мира? Но как раз это и было необычно и говорило о незаурядном таланте состоявшегося скульптора. Системе был нужен стандарт - управляемый, уязвимый для «здоровой критики», для «конструктивных пожеланий». Между тем выставка Арто Чакмакчяна была принципиально иной - она поднимала вопросы, она заставляла думать. Сам автор отозвался о ней следующим образом: «Эта выставка стала событием, до этого подобные произведения не демонстрировались. Можно сказать, она имела историческое значение, поскольку после этого «тяжелый занавес» упал, а молодые стали смелее в своем творчестве». Да, Арто Чакмакчян в определенном смысле был первопроходцем: он расчистил и проторил дорогу для идущих следом - талантливым и тяготящимся в мире навязываемых условностей, в прокрустовом ложе канонизированных выразительных средств. Напомним, что в те годы модернизм был синонимом хулиганства в искусстве. Большие чиновники инстинктивно отвергали все то, что было для них непонятно. А непонятным было любое проявление неортодоксального мировосприятия. Все, что не укладывалось в творческий метод соцреализма, было от лукавого. Он был опасен - этот талантливый, замкнувшийся в своем мире, населенном странными друзьями и столь же странными скульптурными работами, человек. Он не вписывался в общий фон, он был непонятен и непредсказуем. Он был в аршинном измерении партократии высокомерным и зарвавшимся «выскочкой», которого непременно нужно было одернуть, наказать, «поставить на место». Самый испытанный метод – перекрыть кислород. Запрещаешь поэту публиковаться, закрываешь эфир для композитора или исполнителя, не даешь выставлять свои работы художнику или скульптору – и дело с концом. Они сломаются, станут податливыми, как пластилин. А если не станут – пусть пеняют на себя. С высоты сегодняшнего дня, говоря о давно пройденном советском «уроке», невозможно членораздельно объяснить нынешнему поколению, почему Система взъелась на Андрея Сахарова, Александра Солженицына, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Сергея Параджанова и многих других, своими же руками надев на них терновый венец мучеников, заставив их долгие годы ходить в «непризнанных гениях» и с иезуитской последовательностью лишая их возможности творить. Система приняла решение приручить, купить с потрохами скульптора Арто Чакмакчяна. Пусть он станет «номенклатурным» - так будет легче с ним изъясняться. Партийные руководители республики предложили ему щедрый дар - благоустроенную квартиру в престижном районе города и целых две мастерские. Но просчитались. И Система объявила ему открытую войну. Арто Чакмакчян стал изгоем, персоной нон грата, а его скульптурные работы оказались под запретом. А когда у него на глазах самым циничным и варварским образом разбили вдребезги его скульптуру «Комитас», которой он очень дорожил и которую высоко ценили искусствоведы, он понял, что в мире идеологизированного искусства ему нечего делать. Арто Чакмакчян уехал из родной Армении. Было это в 1975 году. Уезжая, он оставил друзьям-искусствоведам на хранение несколько десятков скульптурных работ. Они так и не были ему возвращены. Это очень известные люди, но мы не станем называть их имен, тем более что сейчас их нет в живых. Пусть это останется на их совести. Он обосновался в Канаде, в городе Монреале. С этого времени в его жизни произошел перелом. Он стал активно выставляться, принимать участие во многих международных выставках, в том числе и персональных. Его работы увидели любители искусства в Монреале, Сан-Франциско, Бостоне, Москве, Санкт-Петербурге, Париже, Софии и во многих других городах мира. В 1991 году Королевская Академия изящных искусств Канады избрала Арто Чакмакчяна своим членом. До этого он на протяжении многих лет вел в Академии мастер-класс по изобразительному искусству, графике и скульптуре. В январе-феврале следующего, 2010, года в Париже, в рамках ЮНЕСКО, состоится двухнедельная большая персональная выставка нашего именитого соотечественника. В Армении Арто Чакмакчян – частый гость. Обижала и отвергала его не Армения, а бюрократический аппарат, который при любой формации любит покуражиться над людьми искусства, показать свое всесилие. В первый раз после отъезда он побывал в Ереване в 1989 году. И те же самые вершители культурной политики республики, некогда всячески травившие его, стали его обхаживать, заискивать перед ним... В настоящее время выдающийся скульптор Арто Чакмакчян собирается перевезти в Армению и подарить родине более двух сотен своих скульптурных работ. Лучшего подарка для Армении и армянской культуры и придумать нельзя. Чем же отвечают властные структуры нашей республики? Ничем, кроме удивительной инертности и безразличия. Есть в этой инертности что-то оскорбительное - как для самого скульптора, так и для нас, его соотечественников. Так, на Северном проспекте, вопреки многочисленным заверениям, до сих пор не установлена монументальная скульптура работы Арто Чакмакчяна «Шагающий человек». И есть все основания думать, что она, во всяком случае, в обозримом будущем, установлена не будет. А ведь это удивительная работа. Ее высота – три метра. Она символизирует пешехода, шагающего по планете, которую считает своей большой родиной. Есть у нее и другое прочтение – это символ Армении, шагающей к своей подлинной государственной независимости. Не той, которую мы имеем сегодня, а той, которую хотели бы и надеемся увидеть завтра. И которой могли бы гордиться. Гурген Карапетян

-

С 2010 года в странах ЕС отрицание геноцида будет рассматриваться как уголовное преступление 27-28 ноября 2008 года на состоявшемся в Брюсселе заседании Совета по правосудию и внутренним делам Европейского Союза было принято Рамочное решение «О борьбе с некоторыми видами и выражениями расизма и ксенофобии посредством уголовного права». Согласно решению, уголовному преследованию и наказанию во всех странах-членах Европейского Союза подлежат некоторые виды расизма и ксенофобии, в том числе «публичное попустительство, отрицание или вульгарное опошление преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений (..)». Рамочное решение предусматривает наказание за подобные действия сроком от 1 до 3 лет заключения и оговаривает, что страны - члены ЕС за два года должны привести свое законодательство в соответствие с этим решением. В Армении об этом решении, как ни странно, стало известно спустя почти год: газета «Азг» напечатала «новость» 25 сентября 2009 года. Затем в эфире Общественного телевидения появился репортаж из Брюсселя, где также говорилось о решении Совета без указания, когда именно оно было принято. По сути дела, ни МИД РА, в частности постоянное представительство страны в Евросоюзе, ни какая-либо другая государственная структура не посчитали нужным сообщить о принятом решении. Между тем значение Рамочного решения именно для Армении и армян всего мира трудно переоценить. В первую очередь оно создает еще один прецедент – вслед за Швейцарией – уголовного наказания за отрицание геноцида, в том числе Геноцида армян. Ведь с учетом того, что Геноцид армян признан во многих странах - членах Евросоюза (Германия, Франция, Италия, Бельгия, Швеция, Нидерланды, Польша, Литва, Греция, Кипр, Словакия), на территории всех этих стран отрицание Геноцида армян с 2010 года будет, согласно решению Совета, караться в уголовном порядке. Тем самым международное признание и осуждение Геноцида армян именно в европейских странах получает новый импульс и наполняется новым содержанием в контексте еще и борьбы с ксенофобией и расизмом, а также предотвращения новых геноцидов. И армянские диппредставительства в странах - членах ЕС должны самым серьезным образом отслеживать выполнение и применение этого решения в отношении Геноцида армян. Рамочное решение очень важно и в плане другого своего положения, которое гласит, что уголовному наказанию подлежит «публичное подстрекательство к насилию или ненависти, направленное против группы людей или членов группы, определяемой по расе, цвету, религии, национальному или этническому происхождению». В контексте той агрессивной антиармянской кампании, которая развязана Азербайджаном, в том числе в странах Евросоюза, это положение и предусмотренные за подобные действия уголовное преследование и наказание, думается, также должны стать предметом пристального внимания со стороны армянских дипведомств. Стоит в этой связи вспомнить случаи проявления и разжигания этнической ненависти, а также языка вражды со стороны азербайджанских студентов, обучающихся в разных вузах Европы (в том числе Центрально-Европейском университете, Американском университете Болгарии и др.), за которые последовало административное наказание со стороны руководства конкретного университета. Теперь подобные действия будут преследоваться на уровне закона в уголовном порядке, что следует считать важным шагом Европы в борьбе с ксенофобией и расизмом. Остается пожалеть, что Азербайджан находится вне этого правового поля. В противном случае на скамье подсудимых и в европейских тюрьмах давно сидело бы все высшее руководство Азербайджана, действия и публичные высказывания которого как нельзя лучше подпадают под статьи Рамочного решения ЕС. Уже не говоря о Турции, руководство которой в последние дни дает множество поводов для уголовного преследования – за отрицание Геноцида армян. А также дополнительную пищу к размышлению о том – место ли Турции в Евросоюзе? Марина Григорян

-

-

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов пригласил в четверг в МИД временного поверенного посольства Турции в Баку Нихата Дживанери. В ходе встречи был высказан официальный протест в связи с неуважением к государственному флагу Азербайджана во время футбольного матча между сборными Турции и Армении 14 октября.

-

Вардгес Овян Родина - не футбольное поле В Цюрихе был подписан документ по урегулированию армяно-турецких отношений, против которого выступал народ. Когда в определенных политических кругах пытаются оправдать нашу 15-летнюю пораженческую дипломатию "давлением", я не могу понять и принять это. В моем сознании не умещается это давление (пусть и со стороны великих держав). Неужели купающиеся в миллионах, наряженные в дорогие смокинги, утопающие в мягких паланкинах, сидящие за столами переговоров господа ставят под угрозу большее, чем те, кто в свое время вышел с самодельными винтовками против намного превосходящего по силам противника, отобрал у них автоматы и танки, создал национальную армию и ценой своей крови и жизни защитил Родину, освободил оккупированные земли? Ладно, допустим господам в смокингах действительно "смертельно трудно" противостоять внешнему давлению. Но для этого существует очень простой и эффективно применяемый в течение веков способ - оставить и уйти. Сдать ключи и идти к себе домой. В политической терминологии - подать в отставку. Пусть на их место придут те, кто не боится этого "давления" и для кого родина начинается не с собственного кармана. Сегодня нашей нации нужна не "футбольная дипломатия", а лидер-патриот". Лично я не против налаживания отношений. Но не с Турцией, которая не признала факт совершенного геноцида в отношении 1,5 миллиона армян, где печатаются карты, на которых Армении нет и она включена в состав Турции.

-

Масис Маилян, председатель Общественного Совета по внешней политике и безопасности Нагорного Карабаха: Только мощная протестная волна в обществе может заставить парламент Армении отказаться от ратификации подписанных в Цюрихе 10 октября армяно-турецких протоколов. Тем более, что самые крупные парламентские фракции в Армении уже заявили о поддержке процесса армяно-турецкого сближения. Турецкая же сторона выдвигает новые условия и не скрывает, что процесс ратификации будет связан с территориальными уступками армян в Карабахе. Турки получили документ, в котором нашло отражение большинство их условий, и у них нет причин для отказа от ратификации протурецкого документа в собственном парламенте. Если бы процесс нормализации армяно-турецких отношений действительно протекал без предварительных условий, то это позитивно сказалось бы и на урегулировании отношений между НКР и Азербайджаном. Сегодня отчетливо видно, что турецкие власти связывают ратификацию Протоколов в своем парламенте именно с карабахским вопросом, имея ввиду территориальные и политические уступки со стороны армян. Турция пытается использовать как международное давление, так и международный интерес в вопросе армяно-турецкого потепления (тому пример - присутствие высокопоставленных чиновников мирового ранга на церемонии подписания в Цюрихе) в вопросе Карабаха. В этом состоит реальная угроза безопасности НКР и Армении. Для нейтрализации данной угрозы и предотвращения новых армянских уступок Национальному Собранию Армении следовало бы де-юре признать независимость Нагорно-Карабахской Республики, что позволит подписать договор о стратегическом партнерстве двух армянских государств. Кроме того, у Армении есть достаточно оснований для предъявления туркам встречных требований.

-

Провокационные действия против Национальной инициативы «Миацум» Национальная инициатива «Миацум» Сегодня в общине Нор-Норк, во 2-ом Норкском массиве, организовала очередную акцию по сбору подписей против «турецких протоколов» и «мадридских принципов». В предыдущие дни в других общинах Еревана сбор подписей прошел в относительно мирных условиях, не считая того, что представители правопорядка пытались помешать символическому сожжению «турецких протоколов». http://' target="_blank"> Сегодня, начиная с момента сбора подписей, несколько групп по 5-10 человек в гражданской одежде, периодически сменяя друг друга, пытались помешать работе организаторов. Прибегая к различным уловкам, накаляя ситуацию, эти лица пытались ввязать членов национальной инициативы «Миацум» в спор. Некоторые из них советовали гражданам не подходить к столику и не подписываться. За незаконными действиями этих лиц спокойно наблюдали представители правоохранительных органов, которым о сложившейся ситуации сообщили члены инициативы «Миацум». В момент присутствия журналистов, теле- и фотокамер лица, совершающие хулиганство, быстро удалились и вернулись только после ухода представителей СМИ. Представители правоохранительных органов даже посоветовали организаторам акции удалиться и не заниматься сбором подписей. Члены инициативы «Миацум», увидев, что обострение ситуации может в итоге привести к непредсказуемым последствиям, ушли. Национальная инициатива «Миацум» заявляет, что этот авторитарный режим путем незаконных действий пытается заглушить искренний голос армянского народа, сломить его волю и навязать народу ратификацию изначально пораженческих, предательских для армянства, Республики Армения и Арцаха документов, которые называются «турецкими протоколами» и «мадридскими принципами». По словам представителей национальной инициативы «Миацум», они настроены решительно и о своей дальнейшей деятельности проинформирует общественность через СМИ. armtoday

-

Привет от каспийских геев: «Потому что ты прекрасна, мой мальчишка дорогой!»

-

-

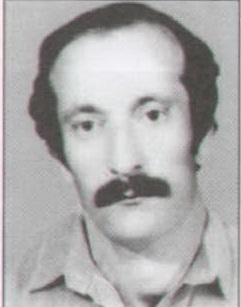

Айрапетян Дживан Левонович (1953-1992) Родился 21 декабря 1953 года в селе Вагуас Мартакертского района. Проживал в Степанакерте, получил среднее образование, служил в рядах Советской армии. После демобилизации работал водителем в специализированном управлении механизации и транспорта. Был зачислен добровольцем в ремонтно-восстановительное подразделение. Погиб 9 июля 1992 года в тяжелом бою за село Дрмбон Мартакертского района. Посмертно награжден медалью РА «За отвагу», медалями НКР «За мужество» и «Боевая служба». Был женат, имеет троих детей. Покоится на городском кладбище Степанакерта.

-

Что по сути говорят соглашенцы В последнее время часто приходится слышать от айастанских армян, пропонентов налаживания связей с Турцией, такой аргумент против "националистически" настроенных армян диаспоры: "Вы сперва приезжайте в Армению, живите нашей жизнью, всеми её тяготами, а уже потом будете иметь право что-то говорить про то, как нам жить и с кем нам дружить. А сейчас не чирикайте!" Аргумент этот, внешне звучавший совершенно логично, вызывал чувство глубокой тошноты (как раз, вероятно, из-за своей "справедливой" логичности). Но дадим себе труд и покопаемся в том, что по сути говорят нам сердобольные айастанские армяне-соглашенцы. Они имплицитно заключают, что Геноцид - это такая все не проходящая старая паранойя Диаспоры, патология, вяло текущий, в общем и целом безобидный психоз. Когда о геноциде только говорят и лишь говорят, он "не опасен" и вреда никакого не несет. Но совершенно нетерпимо, когда ИХ Геноцид вдруг ставится на одну чашу с НАШИМ желудком. Во-первых, соглашенцы совершенно глухи к крови западных армян, к их жертвам, к тому ужасу в замерших глазах выживших стариков, что передался через поколения до их правнуков и праправнуков, глухи к тем семейным преданиям, героическим и трагическим историям, которые по сути и есть единственная основа всех армянских семей западных диаспор. Соглашенцам на это наплевать: они лишь повертят пальцем у виска и скажут, что они-де продвинуты и свободны от "стереотипов". Во-вторых, самим фактом того, что соглашенцы ставят на весы "вашу паранойю" (на самом деле кровь), и "наш" желудок, и делают выбор в пользу последнего, они автоматически подразумевают что существование единого армянского народа - это блеф. А существует раскол, противоречивые субэтносы, которые лишь волею случая или по какой-то ошибке случайно до сих пор разделяют имя армян. Нет армянского народа, нет общей истории, нет общей повестки, ценностей, трагедий и жертв. Нет общей мечты. Всё это блеф и бездоходные сказки. Есть лишь взбесившееся отвратительное безродное ереванское мещанство, которое я ненавижу более всего в жизни! Именно его трибуны полтора года назад открыто торговали Арцахом и вели под оные лозунги широкие массы плебса, ныне же от имени того же плебса приторговывают Геноцидом и ведут дело к едва ли не крупнейшей национальной трагедии - трагедии смысловой, трагедии армянской идентичности. Ведут дело к концу. И нередко этим чуть ли не кичатся! comte-de-varand.livejournal.com

-

Скончался духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Такую информацию распространяют источники в иранской оппозиции. Сообщается, что 12 октября в 14:15 по местному времени Хаменеи потерял сознание и был экстренно госпитализирован. По некоторым сведениям, аятолла находится в коме и к нему пустили лишь сына и личного врача. Оппозиционеры, однако, утверждают, что Высший лидер страны умер 14 октября. Состояние 70-летнего Али Хаменеи в последнее время резко ухудшилось. Источники, сообщающие о госпитализации аятоллы, утверждают, что, судя по всему, резкое ухудшение самочувствия было вызвано естественными причинами, то есть не было отравлением.

-

"Парламент Турции обсудит армяно-турецкие Протоколы 21 октября", - заявил вице-премьер Турции Джемил Чичек.

-

Интересный хабар: "Российская сторона готова понизить цены на свой природный газ, поставляемый в Армению. В Москве вчера прошла встреча президентов РФ и Армении Дмитрия Медведева и Сержа Саргсяна. Главной темой переговоров было экономическое сотрудничество, прежде всего в сфере энергетики. Россия, считающая Армению своим стратегическим союзником в регионе, готова помочь ей преодолеть экономический кризис, понизив цену на поставляемый туда российский газ. Взамен Москва рассчитывает получить право на строительство в Армении новой АЭС. Цена вопроса составит от €2 млрд до $5 млрд." Ъ

-

Граница между НКР и Азербайджаном очерчена войной Проведенное Европейским Союзом расследование причин и последствий грузино-югоосетинской, а затем и грузино-российской войны прошлого года изобилует интересными выводами, многие из которых способны стать пособием к руководству для молодых государств, в том числе и для Нагорно-Карабахской Республики. В этой связи тысячестраничный трехтомный отчет, изданный 30 сентября, нуждается в скрупулезном изучении соответствующими структурами Степанакерта и, в первую очередь, внешнеполитическим ведомством НКР. Убежден, в этом отчете найдется немало практических рекомендаций, применение которых представляется необходимым в процессе международного признания государственного суверенитета НКР. Чтобы оценить важность этого документа, подчеркнем, что отчет рабочей группы ЕС под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини это первый подобный документ в истории ЕС. «Первый блин» вовсе не оказался комом. Отчет выдался на удивление беспристрастным, что, кстати, способствовало тому, что каждая из вовлеченных в войну сторон умудрилась найти в нем отдельные фрагменты, «оправдывающие» ее действия. В действительности, в отчете досталось на орехи всем сторонам, и даже формально не принимавшей участие в войне Республике Абхазия. Вместе с тем, и это очень важно, в отчете раскритикованы и те государства, что вольно или невольно подталкивали Грузию к военному решению проблемы бывших автономий, в частности, прозрачными намеками на возможность вхождения Тбилиси в североатлантический военный альянс НАТО. Нас, однако, на данном этапе интересует не степень вины вовлеченных в войну государств (отчет ЕС, кстати, щедро выдал каждой сестре по серьге), а уровень правовой легитимности оборонительной войны Республики Южная Осетия. Ибо данный аспект августовской войны прошлого года напрямую касается всех прошлых и будущих войн, пусковым механизмом для которых является стремление какого-либо народа к реализации права на самоопределение. В данном случае, речь идет о Нагорно-Карабахской Республике и ее оборонительной войне против военной агрессии Азербайджанской республики в 1991-94 годах. По этому вопросу отчет Европейского Союза принял знаменательное и, будем откровенны, долгожданное решение, согласно которому, в ответ на нападение Грузии, вооруженные силы Южной Осетии «действовали в согласии с международным правом в том, что касается легитимной самообороны». Это очень важный вывод, прецедент, который необходимо взять на вооружение армянской дипломатии. Тем более что НКР, в отличие от Южной Осетии, еще в далеком 1992 году юридически зафиксировала свое право на индивидуальную самооборону и поставила в известность о предпринимаемых ею мерах по индивидуальной самообороне Совет Безопасности ООН. Еще один важнейший аспект отчета ЕС: государственно-правовой статус Южной Осетии в нем не рассматривается. Совершена агрессия, а вооруженные силы подвергшегося агрессии образования (повторимся для особо одаренных оппонентов из соседнего государства) «действовали в согласии с международным правом в том, что касается легитимной самообороны». Остается лишь добавить, что любая военная агрессия автоматически порождает право подвергшейся агрессии территории (вне зависимости от ее государственно-правового статуса) на легитимную самооборону. И здесь самое время вспомнить начальные этапы военной агрессии Азербайджана против самоопределяющейся, а затем и провозгласившей свой государственный суверенитет Нагорно-Карабахской Республики. После трехлетних попыток запугать население НКР, выразившихся в блокаде армянского края, угона скота сельчан, поджогов посевов, многочисленных набегов, сопровождавшихся убийствами и «арестами» мужчин и других бесчинств на государственном уровне, весной 1991 года Азербайджан начал широкомасштабную вооруженную агрессию против армянского населения Нагорного Карабаха. Печальными итогами этой агрессии стали гибель сотен безвинных людей, полное уничтожение 24 армянских поселений и депортация тысяч жителей армянской национальности Шаумянского, Гадрутского, Шушинского районов Нагорного Карабаха. Подобные действия Азербайджана логично привели к возникновению вначале разрозненных, а затем объединившихся под единым командованием отрядов партизан, главной целью которых была защита жизни мирного населения. После провозглашения НКР эти отряды объединились в Силы Самообороны НКР (впоследствии – Армия Обороны Нагорно-Карабахской Республики). Находящаяся в осаде молодая Республика защищалась из последних сил, демонстрируя агрессору и всему миру чудеса мужества и воли к свободе. Жизнестойкость НКР привлекла к ней интерес многих близких и дальних государств: в НКР зачастили делегации из России, Ирана, Франции, США, СБСЕ (ныне - ОБСЕ), ООН. 14 марта 1992 года в НКР прибыл личный представитель Генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса Гали Сайрус Вэнс. Во время переговоров с руководством Нагорно-Карабахской Республики господину С. Вэнсу было вручено уведомление для Бутроса Гали, в котором сообщалось о предпринимаемых руководством НКР мерах по индивидуальной самообороне от военной агрессии Азербайджана. В документе указывалось на зафиксированные многочисленными свидетельствами противоправную вооруженную агрессию Азербайджана против НКР. Таким образом, указывалось в уведомлении, прямая агрессия Азербайджана не оставляет НКР иного выхода, кроме как воспользоваться зафиксированным в ст. 51 Устава ООН правом на ответные вооруженные действия – индивидуальную самооборону. Важно отметить, что действия в порядке индивидуальной самообороны могут иметь наступательный характер и распространяться на территорию государства-агрессора для ликвидации и (внимание!) предупреждения возобновления вооруженного нападения. Для индивидуальной самообороны международное право не предвидит никаких ограничений, кроме запрещенных видов оружия. Действия по индивидуальной самообороне считаются завершенными с достижение цели: восстановлением политической независимости. Наконец, о действиях, предпринимаемых в осуществление права на индивидуальную самооборону, необходимо известить ООН, что, как мы уже знаем, и было сделано НКР. Таким образом, Нагорно-Карабахская Республика, в полном соответствии с международным правом провозгласившая свой государственный суверенитет, столь же правомерно защищалась от прямой военной агрессии Азербайджана. И здесь самое время вернуться к отчету ЕС по августовской войне. Признание за Южной Осетией легитимности самооборонительных действий является также признанием действий НКР по индивидуальной самообороне в 1991-94 годах. Ибо не может Устав ООН и другие основополагающие документы международного права толковаться по-разному в разных ситуациях. Нагорно-Карабахская Республика защищалась и одержала победу в полном соответствии с международным правом, в частности, с правом на индивидуальную самооборону. Согласно этому же праву она распространила самооборонительные действия на контролируемые агрессором территории, и пока Азербайджан не признает государственного суверенитета НКР, пока не исчерпана угроза возобновления военных действий со стороны Баку, ни о каких переговорах по определению государственной принадлежности той или иной территории не может быть и речи. Существующая между НКР и Азербайджаном граница очерчена войной и может измениться только с наступлением прочного гарантированного мира.

-

Турецкая приправа к протоколам не удалась Не успели высохнуть чернила от подписей руководителей внешнеполитических ведомств Армении и Турции под протоколами о налаживании отношений между Ереваном и Анкарой, как официальные представители Турции заговорили о предусловиях их ратификации. «Отметились» все: президент, премьер-министр, министр иностранных дел Турции – словно протоколы явились единственным деревом, под которым они имеют возможность задрать ногу. И что интересно, единственным озвученным условием для их ратификации стало восстановление территориальной целостности советского Азербайджана. Правда, первым отреагировал на подписание протоколов в Цюрихе сам Азербайджан, МИД которого даже решил слегка заняться шантажом мирового сообщества: «Приняв во внимание важность открытия всех границ и коммуникаций в регионе, Азербайджан считает, что открытие турецко-армянских границ в одностороннем порядке поставит под вопрос архитектуру мира и стабильности в регионе». Несмотря на корявость стиля, это предупреждение способно выглядеть в глазах рафинированных европейцев весьма серьезной угрозой, особенно с учетом растущего в геометрической пропорции военного бюджета Азербайджана. Настолько серьезной, что европейцы могут не заметить совершенно спокойного отношения Армении и армянского народа к заявлениям радетелей архитектурного стиля «ретро». Как не заметить и того, что заранее подготовленное заявление МИД Азербайджана было озвучено спустя несколько минут после подписания протоколов. Совершенно иначе отнеслись к демаршу азербайджанского МИДа в Анкаре. Там совершенно правильно поняли: озвученные угрозы Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики, в действительности адресованы не Степанакерту, а Анкаре. Азербайджан способен нарушить «архитектуру мира и стабильности в регионе» именно в Турции, о чем нам уже приходилось писать. Собственно говоря, Баку уже не особо скрывает своего недовольства политикой Анкары, готовой, ради удовлетворения своих евроамбиций пренебречь желаниями и интересами Азербайджана. Не случайно в заявлении МИД Азербайджана оказалось следующее предложение: «Однако, нормализация отношений между Турцией и Арменией… составляет прямое противоречие с интересами Азербайджана и затмевает дух братских отношений между Азербайджаном и Турцией, построенных на глубоких исторических корнях». В Анкаре, безусловно, осознают серьезность этих угроз. Как осознают и то, что Азербайджан действительно способен повлиять на внутриполитическую обстановку в Турции. Потому и пытаются продемонстрировать своему незаконнорожденному пасынку свою приверженность «общетюркским интересам». Что и проявилось 10 октября в Цюрихе. И чуть было не привело к срыву всей церемонии «примирения» Армении с Турцией, задержав ее начало более чем на три часа. О том, что случилось в Цюрихе, существуют две версии: западно-турецкая и российская. Согласно первой из них, министр иностранных дел Турции Давудоглу намеревался в своем заявлении упомянуть проблему Нагорно-Карабахской Республики, что стало причиной неявки Э. Налбандяна на церемонию подписания протоколов. Согласно российской версии, Давудоглу возжелал конкретизировать функции подкомиссии по истории, представив ее как комиссию, изучающие проблемы Геноцида армян. Э. Налбандян, естественно, был против этого, почему и отказался принять участие в подписании протоколов. Две версии разнятся еще и ролью посредников. Западно-турецкая версия предпочитает говорить о решающей роли госсекретаря США Клинтон в нахождении взаимного компромисса. В то же время российская версия указывает на министра иностранных дел России Лаврова как на мудрого автора компромиссного решения. За этими неявными спорами, больше отражающими геополитические противоречия между Москвой и Вашингтоном, чем искреннюю озабоченность судьбой протоколов, как то стушевалась одна важная особенность: министр иностранных дел Армении наотрез отказался подписать протоколы, «приправленные» турецкими комментариями. В самом деле, как в случае упоминания «исторической комиссии» как органа, призванного изучать проблему Геноцида армян в Османской Турции, так и в случае требования подарить Азербайджану исконно армянский край, затрагивались интересы всего армянского народа. И твердая позиция Э. Налбандяна в полной мере соответствовала неоднократно озвученным заверениям президента Армении о том, что протоколы ни в коей мере не повлияют на борьбу за признание независимости НКР как суверенного государства, а также на требование Армении о признании Геноцида армян и осуждении Турции. Данный раунд налаживания отношений с соседней страной, на мой взгляд, должен, кроме всего прочего, послужить сближению взглядов и позиций сторонников и противников подписания протоколов и налаживанию дипломатических отношений с Турцией. К следующему раунду переговоров мы должны подойти с еще большей ответственностью, ибо возможная ратификация протоколов в парламентах двух государств имеет несравнимо большее значение, чем торжественно обставленная, но пока еще не имеющая юридических последствий церемония их подписания в Цюрихе. И первое, к чему мы должны стремиться всем миром, это заставить Турцию отказаться от каких-либо требований в качестве предусловий для ратификации протоколов. Цюрих наглядно продемонстрировал: Армения способна отстоять свои интересы.

-

Три принципа профессора Велиева

-

Война и мир В одной из публикаций обозреватель Рубен Маргарян метко заметил, что в последнее время (а именно после подписания 31 августа известных армяно-турецких Протоколов) воинственная риторика, столь свойственная политическому лексикону главы Азербайджанской Республики, уступила место более умеренным высказываниям. С этим наблюдением перекликается и острый спор в ходе последних парламентских слушаний в Ереване по вопросу установления дипломатических отношений с Анкарой. В частности, представители правящих коалиционных партий вновь реанимировали такие понятия, как «партия войны» и «партия мира», отмечая, что в случае неодобрения подписанных документов Армения встанет перед реальной угрозой военной агрессии со стороны соседей, «а мы – партия мира». Все это, конечно, не может быть простой случайностью. В данном материале мы постараемся понять логику приливов и отливов воинственной риторики Баку, а также «кардиограмму» армянской позиции по этому вопросу. История последнего пятнадцатилетия прекрасно иллюстрирует причинно-следственные факторы в этом важном вопросе. Более того, это своеобразный индикатор «повестки политического дня». В армянском обществе широко распространено мнение о том, что воинственная риторика азербайджанских властей является следствием осознания ими своего поражения в Карабахской войне; подобной позиции придерживается и большинство международных структур. Это в корне неправильный подход, который не только обрамляет подобные заявления некой естественной оправой, но и порождает преступное равнодушие в отношении к такого рода выступлениям. Свидетельством изначально искаженной природы столь расхожего мнения является тот факт, что, по крайней мере, до 1998 года внешнеполитический лексикон официального Баку не знал воинствующей риторики или (в случае своего фрагментарного наличия) она не представлялась дипломатическим фактором. Это в высшей степени важное обстоятельство практически не учитывается при рассмотрении данного вопроса и никоим образом не расшатывает устои доминирующего мнения. Очевидно между тем, что отсутствие агрессивной акцентуации в промежутке первых четырех лет после подписания соглашения о приостановлении активных боевых действий имеет политическую подоплеку и свидетельствует о том, что в указанный период официальный Баку возлагал конкретные надежды на деятельность Минской группы ОБСЕ относительно решения карабахского вопроса посредством сохранения территориальной целостности Азербайджана в границах бывшей союзной республики. Есть основания полагать, что такая политика являлась для данного периода вполне оправданной (с точки зрения интересов официального Баку), ибо с момента своего образования МГ ОБСЕ оказалась неспособной что-либо противопоставить агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха и Республики Армения. Азербайджан был вполне удовлетворен и формой участия ООН в урегулировании конфликта – воздержание от прямого участия, но при учете сохранения территориальной целостности Азербайджана. Подобное положение действительно устраивало официальный Баку, а посему поводов для тиражирования воинственной риторики просто не существовало. Более того, в процессе коренного перелома в ходе активных боевых действий в 1993 году СБ ООН принял сразу четыре резолюции, осуждающие действия Армии обороны Нагорного Карабаха. В промежутке же предшествующего года, когда судьба народа Нагорного Карабаха практически висела на волоске, Совет Безопасности ООН не принял ни одной подобной резолюции в отношении Азербайджана. В частности, никакой реакции не удостоились факты резни армянского населения села Марага (10 апреля 1992 года) и последующая оккупация Шаумяновского (12 июня 1992 года), а также части Мартакертского и Аскеранского районов Нагорного Карабаха. Вполне благоприятная ситуация на дипломатическом фронте складывалась для Азербайджана и после подписания майских соглашений 1994 года о приостановлении боевых действий по всей линии фронта. Несмотря на то, что итогом навязанной армянскому народу со стороны официального Баку военной агрессии стала утрата контроля последнего над территорией Нагорного Карабаха и рядом прилегающих районов, международные организации (в частности МГ ОБСЕ и ООН) продолжали оказывать Азербайджану поддержку. В начале ноября 1994 года в Армению прибыл Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали, предоставивший МГ ОБСЕ мандат на осуществление миротворческих усилий в Карабахе. 30 ноября - 2 декабря в Будапеште состоялась первая встреча представителей Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха в присутствии членов президиума Минской группы. На Будапештском саммите, видимо, впервые нашли свое место в политическом лексиконе такие понятия, как «пакетное» и «поэтапное» решение карабахского вопроса. Общий фон будапештских заявлений свидетельствовал, что без освобождения «оккупированных» территорий и возврата всех перемещенных лиц в родные очаги никакого конкретного статуса Нагорного Карабаха принято быть не может. Естественно, что такой подход вполне устраивал Азербайджан, вследствие чего никаких радикальных выступлений представляющий эту страну президент не делал. Спустя два года после Будапешта состоялся саммит в Лиссабоне. Обязующего решения в Португалии принято не было: Армения заблокировала подписание принципов по обеспечению территориальной целостности. В частности, Ереван поставил вето на 20–й пункт решения саммита, указывающий на территориальную целостность Азербайджана в границах, принятых ООН. (В этой связи следует отметить, что еще 8 июля 1992 года, на третий день после того, как представители НКР покинули совещание СБСЕ в знак протеста против нежелания этой организации дать политическую оценку азербайджанской агрессии и определить статус НКР в переговорном процессе, Верховный Совет Армении вынес постановление, гласящее: «Считать неприемлемым любой международный… документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет отмечена в составе Азербайджана»). Лиссабонский форум учредил институт трех сопредседателей МГ ОБСЕ в составе делегируемых РФ, США и Францией дипломатов. В апреле 1997 года состоялся последний раунд прямых переговоров в трехстороннем формате в рамках Минской группы ОБСЕ. Таким образом, общая атмосфера на дипломатическом фронте Карабахской войны действительно удовлетворяла Азербайджан. Более того, в июле и декабре 1997 года посредники представили на суд конфликтующих сторон предложения по урегулированию карабахской проблемы на основе уважения территориальной целостности Азербайджана. Очевидно, что эти документы – их общая направленность и акцентуация - полностью соответствовали интересам Азербайджана, чем, собственно, и объясняется отсутствие агрессивной риторики в политическом лексиконе официального Баку в «мирном промежутке 1994 – 1997 гг.». Это важнейшее обстоятельство, которое объективно призвано рассеять доминирующее и поныне общее мнение о природе агрессивных высказываний азербайджанских властей. Принципиальное изменение риторики наступило после смены власти в Армении (февраль 1998 год), когда официальный Ереван заявил о невозможности пребывания Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Именно данное обстоятельство и имел в виду первый президент РА Левон Тер-Петросян, который в своем последнем выступлении в качестве главы армянского государства заявил, что «уходит партия мира и приходит партия войны». Иными словами, он счел целесообразным довести до сведения общественности, что неуступчивая политика Роберта Кочаряна в карабахском вопросе, если даже она в большей степени отражает чаяния рассеянной по миру нации, все равно способна спровоцировать новую войну с Азербайджаном. В промежутке последующего десятилетия этого не произошло, однако именно с 1998 года в заявлениях представителей азербайджанского руководства, в том числе президента Гейдара Алиева, появились ростки «воинствующей дипломатии». Провозглашение более радикального курса официального Баку стало, таким образом, следствием смены власти в Армении и первых заявлений и. о. президента РА Роберта Кочаряна о невозможности пребывания Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, равно как и необходимости признания и международного осуждения Геноцида армян. Именно в этот период глава АР Гейдар Алиев впервые стал заявлять о возможности «возвращения оккупированных земель», в том числе силовым способом. Более того, 26 марта 1998 г. (менее чем через два месяца после отставки первого президента Армении) он издал указ, по которому день 31 марта был провозглашен «днем геноцида азербайджанского народа». То обстоятельство, что до 1998 года Гейдар Алиев не обращал особого внимания на «учиненные армянами массовые убийства азербайджанцев в Баку, Шемахе и других городах», также вписывается в контекст нового внешнеполитического курса официального Баку. Проявления воинствующей риторики особенно стали заметными после представления (10-11 ноября 1998 года) сопредседателями Минской группы ОБСЕ третьего предложения по урегулированию, которое обнаружило принципиальное отличие от двух предыдущих. Оно в известной степени иллюстрировало изменение общего подхода к данному вопросу, которое имело место после отставки первого президента Армении. Принципиальным отличием указанного варианта от предыдущих является попытка Минской группы синтезировать в одном документе два принципа международного права – территориальную целостность государств и национальное самоопределение. Ранее о таком синтезе не могло быть и речи: карабахский вопрос рассматривался исключительно в контексте нерушимости международно признанных государственных границ. Предоставление Нагорному Карабаху статуса республики («общее государство») явилось, по сути, первой международной констатацией правомочности существования НКР, а следовательно, частичным, но отражением наличествующих реалий. Именно это обстоятельство и имел в виду глава официального Баку Гейдар Алиев, охарактеризовавший третье предложение МГ ОБСЕ «провокацией против Азербайджана». Нагорный Карабах (каким он подразумевался в данном документе) никоим образом не являлся автономной республикой. Вместе с тем существует другой, не менее важный фактор, свидетельствующий об изменении общего подхода к карабахской проблеме, сразу после отставки первого президента Армении. Если Левон Тер-Петросян соглашался с первым предложением МГ, предполагающим односторонние по сути уступки, то новое руководство официального Еревана отвергло третий вариант, предоставляющий Нагорному Карабаху статус республики и очерчивающий контуры перспективной азербайджанской конфедерации. Модель так называемого общего государства была принята Арменией исключительно в качестве основы для ведения дальнейших переговоров, так как в ней констатировалось существование Нагорно-Карабахской Республики. С этого периода агрессивная риторика в лексиконе азербайджанских президентов стала только возрастать, причем подобными заявлениями отмечались уже не только президенты, но и министры обороны Азербайджана, как, например, Сафар Абиев, заявивший на саммите СНГ в Астане о почти 100%-ной вероятности возобновления Карабахской войны. В казахстанской столице впервые за историю карабахского противостояния высокопоставленный представитель одной из враждующих сторон позволил себе высказать степень вероятности возобновления активных боевых действий, причем этот коэффициент был приравнен им почти к абсолютному. Очевидно, что в Астане министр обороны Азербайджана выполнял поручение Верховного главнокомандующего, каковым является, согласно Конституции АР, президент страны Ильхам Алиев. И вот после подписания августовских армяно-турецких Протоколов воинственная риторика последнего уступила свое традиционное место более умеренной и выжидающей. Не означает ли это, что переговорный процесс вновь вернулся в исходное (устраивающее Баку) положение, иными словами - турецкие и азербайджанские власти возлагают конкретные надежды на эти документы? Гадать не будем, но ясно одно: воинствующий тон заявлений Алиева (в частности) снова даст о себе знать (причем в более радикальной форме), если Ереван в конечном итоге откажется от окончательного признания и одобрения предъявленных ему Протоколов. Именно этим и пугают нас сегодня «отечественные апологеты мира».