-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Zizou ахпер, а ты даже российские новости черпаешь из бакилилар.аза?

-

ПЕРОМ ЛЕТОПИСЦА АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ К 75-летию Вержине Свазлян Этнограф, собиратель фольклора, демограф, доктор филологических наук Вержине Свазлян родилась в 1934 году в Александрии (Египет), в семье чудом спасшегося от Геноцида общественно-национального деятеля Гарника Свазляна. Основатель и вице-президент отделения Комитета армянской помощи в Александрии, он всю свою жизнь ратовал за возвращение армян в уцелевшую часть исторической Родины. В 1947-м одним из первых караванов репатриантов семья Свазлянов приехала в Армению, но через 4 месяца отец скончался, и вся тяжесть по воспитанию 5 несовершеннолетних детей легла на плечи матери, тикин Сирарпи, которая была дочерью известного в Константинополе благотворителя Керовбэ Ага-Чракяна. В дальнейшем Свазляны все-таки покинули Армению, но Вержине, верная наказу отца быть полезной Родине, осталась. Потом, спустя годы, окончив Педагогический институт имени Х. Абовяна, В. Свазлян, собрав статьи и рисунки отца, издала сборник под названием «Для моей Родины». С первых же дней трудовой деятельности Вержине Свазлян посвящает себя делу, ставшему главным делом всей ее жизни: она собирает свидетельства, рассказы выживших в Геноциде, прошедших Дер-Зор, тем самым спасая для истории бесценные доказательства армянской трагедии начала XX века. С целью спасения оказавшихся на грани исчезновения духовных ценностей западных армян она записывает фольклор в различных уголках Армении, в общинах Спюрка, в приютах для стариков Стамбула (она даже легла в больницу Св.Спасителя, сказавшись больной), Лос-Анджелеса, Фрезно, Каира. С 1958 г. В. Свазлян работала в Институте литературы им. М. Абегяна Академии наук, где в 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию о жизни и деятельности известного собирателя западноармянского фольклора Саркиса Айкуни. С 1960-го по сей день Вержине Гарниковна работает в Институте археологии и этнографии НАН РА, а в 1996-2004 гг. еще и по совместительству в Музее-институте Геноцида армян. Огромную работу, проделанную ею за эти годы, представить в газетной статье невозможно. Назовем лишь некоторые изданные ею труды. Прежде всего, это объемистые тома сказок Арцах-Утика, Тарон-Туруберана, Ван-Васпуракана, собранных и изданных под редакцией Вержине Свазлян в серии «Армянские народные сказки». Огромная научная и национальная ценность этого многолетнего подвижнического труда несомненна. В 16-м томе серии «Армянская этнография и фольклор» в 1984 году вышла работа В. Свазлян «Муса лер», в которой автор обобщила сохранившиеся образцы фольклора, созданного на диалекте горы Муса. Позже она составила и отредактировала книгу коренного мусалерца Григора Гезаляна «Этнография горы Муса» (2001). Книга В. Свазлян «Киликия. Устное предание западных армян», в которой автор представляет историко-культурологические этапы армянской Киликии и западного армянства от начала до наших дней, вышла в 1994 году. Эта работа, как и изданная в следующем году книга «Геноцид. Устные свидетельства западных армян», посвящена 80-летию Геноцида. В том же холодном и темном 1995 году В. Свазлян защитила в качестве докторской диссертации объемистую монографию «Устные предания армян Киликии», составленную на основе всех предшествующих работ. Исключительную ценность представляют записанные этнографом тюркоязычные песни Дер-Зора, изданные в 1997-1999 гг. на армянском, русском и английском языках, а в 2005 г. и на турецком в Стамбуле. Книга, к крайнему неудовольствию турок, размещена в интернете. Сборник В. Свазлян «Фольклор константинопольских армян» (2000 г.) включает в себя разнообразные материалы, записанные автором рассказы современных константинопольских армян, а также армян, перебравшихся некогда в Константинополь из провинций Турции. Книге, впрочем, как и остальным работам В. Свазлян, был оказан восторженный прием в Спюрке. Изданная при содействии Музея-института Геноцида армян НАН РА и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I-го книга «Геноцид армян. Свидетельства выживших очевидцев» (2000 г.) - плод многолетних усилий ученого-фольклориста, включившего в сборник более 600 бесед, песен, посвященных теме. Эта работа, по мнению авторитетных историков, - ценный вклад в борьбу за признание Геноцида и восстановление прав армян. Кроме того, в сборнике содержатся образцы фольклора исчезнувших и исчезающих говоров и наречий Западной Армении. Не случайно книга удостоилась Почетной грамоты НАН РА (2000 г.), премии Культурного общества «Текеян» (2002 г.) и других наград. К 90-летию Геноцида вышла книга В. Свазлян «Геноцид армян и историческая память народа», впоследствии переведенная на английский, французский, немецкий, русский и турецкий языки. Она была отмечена памятной медалью правительства РА (2005 г.), премией и медалью президента РА (2006 г.). Заметим, что материальную часть премии Свазлян направила на издание других своих книг о Геноциде на иностранных языках. Перу признанного ученого-фольклориста принадлежит статья об Армении в четырехтомной энциклопедии «Мировой фольклор и народная жизнь» (на английском). Здесь армянский фольклор представлен шедеврами, сохраненными Хоренаци, эпосом «Давид Сасунский» и другими произведениями, среди которых есть и проходящая красной нитью через все исследования автора тема Геноцида. За этот содержательный очерк армянского фольклора, которому, кстати, было предоставлено вдвое большее, чем принято, количество страниц, Американский биографический институт присвоил В. Свазлян звание «Величайшая мысль XXI века» (The Great Mind of the 21st Century) с награждением медалью. Трудно в скромной по объему статье рассказать обо всем, что сделала Вержине Свазлян для армянской культуры. Невозможно перечислить все ее титулы (включая почетное членство землячеств Васпуракана, Зейтуна, Аджна) и медали. Дочь своего отца, не забывшая его заветов и наставлений, Свазлян всей своей деятельностью доносит до мира армянскую боль, приводит посредством свидетельств очевидцев неопровержимые доказательства совершения турками первого в XX веке Геноцида, требует восстановления исторической справедливости. Пожелаем неутомимой Вержине Гарниковне здоровья и энергии, так необходимых для реализации ее многочисленных творческих замыслов. Тамар Айрапетян, кандидат филологических наук

-

Героическая самооборона амшенских армян Джаник-Орду в 1915-1923 гг. В одном ряду славных страниц армянского сопротивления во время Геноцида в Османской, а затем и Кемалистской Турции, стоит малоизвестная широкому кругу читателей самая длительная самооборона армян Понта в течение 1915-1923 гг. Не будет преувеличением сказать, что эта героическая самозащита армянских фидаинов, длившаяся долгих восемь лет, опровергает миф о том, что армяне были безвольными и неспособными на сопротивление жертвами в самый страшный период нашей истории. Самооборона амшенских крестьян была не менее значима, чем подобные подвиги в Ване, Шапин-Карахисаре, Сасуне, Урфе, Зейтуне и т.д. Благодаря самопожертвованию организаторов и бойцов армянского сопротивления, тысячи армян остались живы, тысячи детей, женщин и стариков были спасены от кровожадного молоха турецкого нацизма. В Трабзонском вилайете было два крупных очага самообороны - в районе Трабзона (Емура), и в Джаник-Ордуйских горах. Помимо них, отряды самообороны действовали в волостях Трабзона и Карадере (Севкед). Наш краткий рассказ повествует о славных страницах движения сопротивления амшенских армян в Джанике и Орду и его героях. Принято начинать события Геноцида армян с выхода указа о депортации 1 июня 1915 г., хотя это не верно. До выхода этого указа повсеместно произошли еще два действа, во многом повлиявшие на состояние и положение армянского населения в годы Геноцида. Во-первых, до начала депортации была проведена мобилизация армян в ряды турецкой армии, где они были почти поголовно уничтожены. Эта акция в Понте прежде всего коснулась городских армян Самсуна, Чаршамбы, Терме, Унье, Бафры, Орду, менее - сельских армян, которые трудно поддавались учету, и часто саботировали призыв. Во-вторых, в апреле-мае 1915 г. по всем районам Турции прокатились репрессии против армянской интеллигенции и общественно-политических кругов. Не стали исключением в этом плане и районы Джаник-Орду. Так в Самсуне в апреле 1915 г. было арестовано несколько представителей партии Дашнакцутюн. После оглашения указа о выселении 24 июня 1915 г., эта акция была повторена в отношении других общественных лидеров армян, то же произошло и в Орду. Так, перед началом массовой депортации, армяне Понта оказались ослаблены, и в силу этого не смогли организовать достойного сопротивления в городах. Тем не менее, попытки самообороны были предприняты армянскими группами в Самсуне, Чаршамбе, Бафре и Терме, которые были тут же подавлены. Иначе дело обстояло в сельских округах, где население, сразу же после начала депортаций и массовых убийств, стало покидать населенные пункты, чтобы укрыться в горах и избежать высылки, и вскоре организовало ряд фидаинских групп самообороны во всех округах районов Джаник и Орду. Лидерами этих отрядов стали как местные члены АРФД, так и авторитетные представители общин. К осени 1915 г. сформировались фидаинские группы в Орду под руководством Гарабеда Вартаняна (Ваштоногли) с центром у села Памбуклуг, Сетрага Минасяна (Дели Сетраг, Минасогли) и Кучук Артына (Арзумонян Артын), в Чаршамбе - Дер-Хорена Календжяна (Дели Папаз, Дели Кешиш), Хачига Тулумджяна, Априома Хачадуряна, Агопа Кеяна (Агопос) и Саркиса Татуляна (Тякуйци Татулогли), в районе Терме - Зейтуняна Ованнеса (Зил Ованнес), Хачига Карагезяна (Кара Хачиг) и Минаса Касумяна, в районе Фатсы - Гарабеда Урумяна и Гарабеда Саряна, дислоцировавшиеся в районе села Савуджаг, в Унье - Гарабеда Тахмазяна (Дели Ходжа), Аведиса Чакряна, Дикрана Зейтунджяна, Кеворка Кесяна, чуть позже - Серопа Каракеяна, сосредоточившиеся в районе села Кеклуг и в урочище Таз-Даг. К осени из этих отрядов образовалось три партизанских соединения, первое в районе села Тякур под командованием Тякуйцы Татула, второе - в районах Терме - Чаршамба под руководством Зил Ованнеса, третье - в районе Унье - Орду во главе с Ваштоногли. В дальнейшем они были объединены под общим руководством Зил Ованнеса, одного из самых известных амшенских фидаинов, происходившего из армянского села Памбуклуг в районе Терме. Эту роль он выполнял вплоть до своей трагической смерти в начале 1917 г., в своем родном селе. Турецкая администрация и военные, осознав и почувствовав всю силу фидаинского сопротивления, весь 1916 год предпринимали неоднократные попытки покушения на Зил Ованнеса, в конце концов, смогли свести с ним счеты, только с помощью предательства. В 1915-1917 гг. амшенские фидаины провели ряд успешных операций и боев, память о некоторых из них сохранилась в фольклоре. Предания и воспоминания очевидцев повествуют о героической обороне армянского района Тякур под руководством Саркиса Татуляна. Обороняющиеся трижды отбрасывали превосходящие силы турок от местной святыни, церкви Сурб Минас, где хранились реликвии амшенских армян. Покидая эти места навсегда в 1920-1921 гг., армянские гайдуки по решению совета сожгли церковь и унесли с собой святыни, переправив их в Россию, не дав надругаться над ними турецким аскерам. Летом и осенью 1915 г. по приказу Зил Ованнеса Аведис Чакрян с отрядом фидаинов предпринимает затяжной поход в район Гиресуна, в результате которого были объединены в единый фронт все партизанские группы Джаник-Орду, собраны беженцы под его защиту, освобождены десятки пленных и заложников у турков. Так, что к концу 1915 началу 1916 г. армянское фидаинское движение представляло собой мощное военное образование. Главными заботами отрядов самообороны в первоначальный период были обеспечение провиантом, боеприпасами и оборудование мест дислокации и проживания для детей, женщин и стариков, находящихся при отрядах. Попытки обеспечить эти потребности нередко наталкивались на турецкие войска и жандармерию. В конце 1915 г. фидаины вышли победителями в сражении с отрядами Гюрджи Чавуша, у местечка Кез-депе. Это была первая громкая победа армянских гайдуков. В феврале 1916 г. развернулся бой у села Таз-Даг, в ходе которого фидаины снова нанесли поражение туркам. В этом бою геройски погиб один из хмбапетов Дикран Зейтунджян. На протяжении всего 1916 г. не прекращались попытки турков покончить с главным опорным пунктом Зил Ованнеса в урочищах Кеклуг, но все они были безуспешны. К тому же, в этом году в Джаник из Йозгата перебралась фидаинская группа Адама Чавуша, пополнившая местное соединение. В апреле 1916 г. русские войска вошли в Трабзон. После чего Зил Ованнес собрал совещание командиров отрядов в селе Уч-Пунар, на котором было решено послать делегацию в Трабзон с просьбой об их передислокации к русским и выводе мирных жителей из зоны военных действий. Но русское командование согласилось лишь помочь с беженцами, попросив гайдуков оставаться в Джанике, чтобы оказать помощь при продвижении русских войск. После этого штаб Зил Ованнеса обосновался в селе Кериш-Депе, под Терме. Вскоре турки предприняли массированное наступление по трем направлениям, чтобы окончательно покончить с фидаинским сопротивлением. Нападениям подверглись Кериш-Депе, Тякур и Кел-Депе. Но все эти попытки турков были тщетными, как в 1916, так и в 1917 годах. После суровой зимы 1916-1917 гг. армянские фидаины понесли невосполнимую утрату. В начале 1917 г. был предательски убит первый руководитель джаник-ордуйских сил самообороны Зил Ованнес Зейтунян. С этого времени объединение распалось на две группы: в Орду под командованием Ваштоногли, а в Чаршамбе и Терме под руководством созданного совета. Летом и осенью 1917 г. положение в регионе изменилось. Турецкий фронт разваливался на глазах. Дезертирство из армии приняло массовые масштабы. Армянские вооруженные отряды в этой ситуации стали поселяться в некоторых покинутых селениях, занялись мирной жизнью, но при этом сохранили военную организацию. Местные турки, памятуя о той роли, которую они сыграли в убийствах и грабежах армян, стали всячески заискивать перед фидаинами. Тем более, что вот-вот ожидалось наступление русских войск. Но в 1917-1918 гг. Россия оказалась в пожаре революции, и русская армия стала массово покидать Кавказский фронт. Вдохновленные этим турки предприняли попытки расправы с армянскими фидаинами по отдельности. В 1918 г. были предательски убиты Артын Минасян, Ованнес Урумян, в тюрьме оказался Гарабед Тахмазян, совершена попытка убийства Аведиса Чакряна и его сподвижников и т.д. В этот полумирный период армянские гайдуки помимо хозяйства занимались также и спасением, вызволением армянских детей-сирот из турецких семей, пленных, заложников и т. д. Уже к 1920 г. обстановка в Турции опять обострилась. В районе началась внутренняя борьба кемалистов и антикемалистов, во всю свирепствовали банды башибузуков и дезертиров. В такой ситуации армянские вооруженные отряды снова ушли в горы, и начался новый этап борьбы и самозащиты. В районе Орду по-прежнему действовали отряды Ваштоногли, Минасогли Младшего и Кучук Артына, в Терме и Чаршамбе Ованнеса Урумяна, Агопа Крбашяна, Гарабеда Саряна, Саага Камаляна, Месроба Языджяна и др., а также соединения Аведиса Чакряна. В 1920 г. ордуйские отряды Ваштоногли смогли отбить нападение самого свирепого из местных башибузуков, Топал Османа из Гиресуна. В 1921 г. в районе Эрбаг Агоп Крбашян нанес поражение кемалистам, предпринявшим попытку окружения и уничтожения армянских фидаинских групп. В 1921 г. фидаины вели самоотверженные оборонительные бои в районе Кел-Депе. В этот период армянским мстителям уже стало понятно, что помощи ждать неоткуда. Часть из них решила перебираться в Россию, и летом 1921 г. Сааг Камалян и Месроб Языджян покинули Термейские леса и отправились на Черноморское побережье Кавказа, за ними вслед покинули Джаник и другие группы. Но часть армянских фидаинов по-прежнему оставалась в родных горах, надеясь на чудо. Это, прежде всего, объединения Ваштоногли и отряды Дели Кешиша, Артына Хачадуряна, Татула в районе Тякура и Чаршамбы. К тому же в 1922 г. со стороны кемалистов прозвучали призывы к примирению и разоружению, часть армян поддалась этой провокации. Притом, что в Понте уже во всю разыгрывалась антигреческая истерия, и до погромов оставался один шаг. Все эти годы армянские фидаины рука об руку действовали с местными греческими гайдуками. В декабре 1922 г. туркам удалось заманить армянских и греческих партизанских лидеров под предлогом переговоров о мире и дальнейшей жизни. В результате были убиты пять греческих командиров, в тюрьму посажены Дели Кешиш, Дели Ходжи, Артын Хачадурян и др., погиб один из самых любимых и известных в народе армянских фидаинов Кара Хачиг и многие другие. После этих событий в Джанике, и по всему Понту начались погромы греков и армян. В такой ситуации армянам ничего не оставалось, как прибегнуть к самообороне и попытаться любыми путями покинуть родину. Первый бой регулярным войскам кемалистов армянские фидаины дали у известного села Кеклуг, где, когда-то зарождалось фидаинское движение. После чего, большинство партизан Джаника покинули турецкие берега. Оставшиеся силы армян сосредоточились возле урочища Чанкириш под Орду, которому было суждено стать последним убежищем армянского освободительного движения в Понте. Руководителем этих сил был Ваштоногли, совместно с братьями Тахмазян, Калустом Кесяном и другими. Раз за разом они отбивали все попытки турков сломить их сопротивление. Понимая безысходность своего положения, окруженные со всех сторон превосходящими силами турков, армяне прибегли к вызову. В ближайших турецких селах они взяли в заложники несколько известных турков и потребовали переправить их вооруженных в Россию. Турецкие военные, зная опыт и возможности загнанных в угол фидаинов, согласились на этот вариант. 16 ноября 1923 г. последние армянские отряды фидаинов вышли из Чанкириша, сопровождаемые по сторонам турецкими военными группами добрались до морского берега недалеко от города Унье, погрузились в шлюпы и покинули свою родину навсегда… Впоследствии, живший и умерший в Абхазии, Гарабед Вартанян, известный фидаин Ваштоногли, и многие его соратники не раз вспоминали это событие. Как они, окруженные турками в последний раз на своей родине, под звуки зурны и давула, плясали амшенскую военную пляску "тртруг" и пели песню о чанкиришских храбрецах, и как текли по их щекам слезы, потому что они сражались храбро и беззаветно восемь лет, и они побеждали, но судьба распорядилась иначе... по материалам книги М. Торлакяна «По следам моих дней» («Орерус hет») и воспоминаниям участников

-

В этот день... 24 апреля. День поминовения жертв Геноцида армян. А тут такое творится. Не хочу выплескивать эмоции и давать какие-то оценки – все это хорошо делать на «трезвую» голову. Что касается завтрашней траурной даты, то, склоняя голову перед памятью невинно убиенных, хочу напомнить и о несправедливо забытых – тех, кто в этот весенний день погиб с оружием в руках как мужчина, защищая наш с вами Айастан. 24 апреля 1992 года. Город Капан. День скорби. День, когда армяне всего мира, да и не только они, поминают невинных жертв турецких зверств – жертв Геноцида армян в Османской империи. …Жители Капана плотными группами поднимались к мемориалу жертвам Геноцида, возлагали венки и цветы, зажигали свечи. Но, затаившись в густых лесах приграничных гор, за этой скорбной нескончаемой процессией наблюдал безжалостный враг. Наблюдал и готовился отметить… по-своему. Начался траурный митинг. И в эту минуту на мирный город обрушился свинцовый дождь… Люди тщетно пытались понять, что происходит, метались из стороны в сторону; стоял свист пуль, плакали дети. Горожане спешно покидали мемориал, искали убежище, прятались в подвалах… Наступали тяжелые дни. Зажатая в тисках блокады, разрушенная землетрясением Армения, как могла и чем могла, помогала своим братьям, мужественно сражавшимся с захватчиком в Арцахе. А в Капане, тем временем, шла своя война. Героический Капан, отрезанный от остальной Армении, понимающий, что главное поле битвы сейчас там - в Арцахе, без горючего, без дальнобойных орудий, задыхался в огне бесконечных вражеских обстрелов. Оседлав высоты Орац кара, турок осыпал огнем мирные улицы города, сея разрушения и смерть. А в своих заветных мечтах - перерезал пополам армянский Сюник – эту вековую неприступную крепость Армянских гор, засевшую, как кость в горле, посреди безбрежного тюркского мира. Жестокие бои шли в окрестностях села со знаковым названием Сюник. Участок стратегически важной автодороги Капан-Сюник находился под постоянным обстрелом азерской артиллерии. Нашим бойцам удалось расположить огневую точку на одном из склонов Барабатума. И в какофонии вражеской артиллерии наконец-то зазвучал долгожданный голос нашего тяжелого орудия. Через какое-то время в штаб поступила радиограмма о том, что на точке подходят к концу боеприпасы. Возникла срочная необходимость сформировать группу храбрецов, которые смогут доставить боеприпасы на Барабатум. Во дворе военного комиссариата стояла, груженая снарядами и готовая к отправке, боевая машина; здесь же выстроились бойцы. Нужны были добровольцы, которые под огнем врага сумеют доставить груз в место назначения. Ребята, готовые пожертвовать жизнью ради спокойствия родного города… Знали ли они, что идут на верную смерть? Конечно, знали… Феномен армянского героя – фидаи, зинвора, бойца, солдата - на протяжении веков ведущего неравную борьбу с превосходящим в десятки раз - по людским, материальным, финансовым ресурсам, - безжалостным врагом, до конца не изучен. Какая неведомая сила кроется в грозных скалах Армянского нагорья, что позволяет побеждать врага в ситуациях, когда победа представляется, нет, не сложной – попросту немыслимой?! Аварайр, Киликийские крепости, монастырь Аракелоц, Сардарапат, Капан, Шуши - Сурб Вардан, Андраник, Нжде, Леонид, Монте… …Боевая машина с добровольцами на борту, нагруженная снарядами, тяжело тронувшись с места, двинулась в путь. …Вот и участок дороги, находящийся под огнем врага, объехать невозможно – иного пути нет. Турки сразу заметили машину и открыли по ней артиллерийский огонь. Водитель сделал несколько зигзагов, уворачиваясь от огня, но когда до высоты оставалось совсем близко, один из вражеских снарядов пробил бок боевого транспорта. От страшного взрыва содрогнулись глубокие капанские ущелья. Вспыхнула огромным факелом боевая машина... Они ушли от нас. Как и стояли во дворе комиссариата – все вместе. 25 апреля 1992 года. Запомните, пожалуйста, их имена: Армен Саакян из Капана. Ему было 24 года; Гагик Алавердян из Севакара – 24 года; Феликс Аванесян из Капана – 22 года; Арамаис Хачатрян из Сумгаита – 22 года; Карен Дуринян из Капана – 22 года; Норайр Акопян из Еревана – 26 лет; Гагик Арутюнян из Капана – 30 лет. Вечная им память и слава! http://pandukht.livejournal.com/34462.html

-

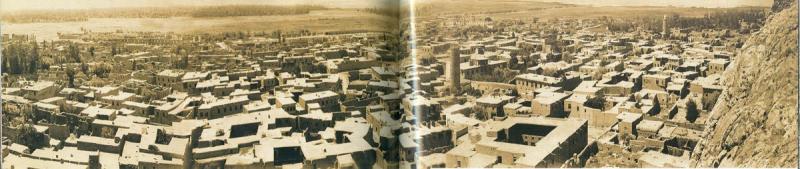

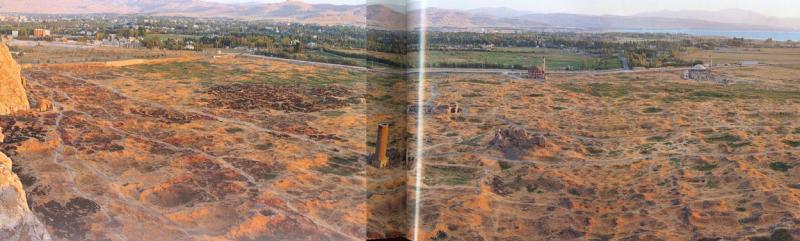

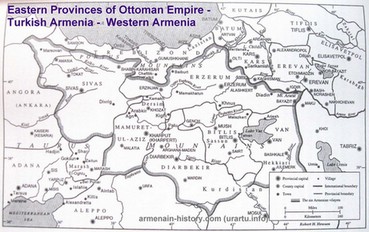

город Ван, армянский квартал Айгестан, 1916 город Ван, армянский квартал Айгестан, 2003 Айгестан - это место героической самообороны ванских армян против турецких войск, штурмовавших Айгестан по приказу губернатора провинции Ван Джевдет бея (деверя Энвера Паши, одного из лидеров младотурецкого правительства). dabavog.livejournal.com/150379.html

-

Комментарии армянских политиков и политологов: "Дорожная карта как итог "Футбольной дипломатии"

-

АНКАРА, 24 апр - РИА Новости. Подробности "дорожной карты" нормализации армяно-турецких отношений, договоренность о выработке которой была достигнута в минувшую среду в Швейцарии, стали известны турецким СМИ. Как сообщает в пятницу газета "Сабах", принятые в Швейцарии решения могут быть оглашены в мае. "Процесс уже начат. Для нормализации отношений между двумя странами будут созданы комиссии высокого и низкого уровня", - сообщил изданию высокопоставленный представитель турецкого МИД, пожелавший остаться неназванным. В среду вечером МИД Турции, Армении и Швейцарской Конфедерации сообщили о принятии решения по установлению "дорожной карты" на переговорах по нормализации армяно-турецких отношений, которые около двух лет проходят при посредничестве Швейцарии. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года. Турция выдвигает ряд предпосылок для налаживания двусторонних связей, в частности, отказ Армении от политики международного признания геноцида армян и урегулирование карабахского конфликта. В Ереване, со своей стороны, заявляют о готовности к установлению дипломатических отношений с Турцией без предварительных условий. Согласно информации "Сабах", на переговорах в Швейцарии достигнуты договоренности по пяти пунктам. В частности, принято решение о том, что Армения признает подписанный в 1921 году между Турцией и Советской Россией Карсский договор, и он более не будет предметом для обсуждения. С целью рассмотрения проблемы геноцида армян будет создана комиссия историков двух стран, к которой могут присоединиться третьи страны. Договоренности также предусматривают открытие границы между двумя странами и подготовку соглашений по налаживанию взаимной торговли. Согласно "дорожной карте", в рамках работы по установлению дипломатических отношений на начальной стадии обе страны на взаимной основе аккредитуют своих послов в Тбилиси, а затем откроют посольства в Анкаре и Ереване. Законодательные акты, связанные с реализацией "дорожной карты", будут направлены на утверждение турецкому парламенту. По сведениям "Сабах", проблема Нагорного Карабаха не отражена в договоренностях, принятых в Швейцарии. В то же время, как отмечается, "дорожная карта" де-факто связана с этим многолетним вопросом. По сообщениям турецких СМИ, премьер страны Тайип Эрдоган в ближайшие дни может посетить Баку для разъяснения руководству Азербайджана позиции официальной Анкары в вопросе нормализации отношений с Арменией.

-

Дэви БЕРДЗЕНИШВИЛИ ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА Промышленник, строитель, меценат, благотворитель Александр Манташев Рассказывают, что на одном из благотворительных вечеров в Тифлисе сын известного промышленника Александра Манташева пожертвовал весьма большие деньги. Пожертвование самого предпринимателя было куда скромнее. Организаторы вечера упрекнули богача в том, что щедрость его сына намного превзошла его собственную. «Что же тут удивительного, - ответил тот, - он - сын миллионера Манташева. А мой отец был скромным торговцем». В таком утверждении (если, конечно, эта история не выдумана, как многие другие об овеянном легендами Манташеве) есть доля лукавства. Купца Ованеса Манташянца можно было назвать скромным разве что на фоне его единственного сына - владельца одного из самых крупных состояний во всей Российской империи, миллионера, мецената и просто грандиозного человека, родившегося в Тифлисе в 1842 году. Некоторые источники, впрочем, называют датой рождения Александра Ивановича Манташева 1849-й, и, если верить им, нынешний год оказывается юбилейным. Детство и юность Александра Манташева прошли в персидском городе Тавризе, где семья занималась мануфактурной торговлей. В 1869 году молодой человек был направлен отцом в крупнейший европейский центр производства мануфактуры - Манчестер и стал поставлять товар прямо оттуда. Работая самостоятельно, пытливый начинающий предприниматель не только досконально изучил хитросплетения международного бизнеса, но и приобрел европейский лоск, приобщился к английской культуре и, с детства одинаково хорошо говоря на армянском, грузинском и русском языках, овладел также английским, французским и немецким. Через 3 года Манташевы возвращаются в Тифлис, открывают на первом этаже гостиницы «Кавказ» на Эриванской площади сначала один магазин тканей, затем - второй и начинают оптовую торговлю мануфактурой. Дела, видимо, шли недурно, поскольку после смерти отца в 1887 году Александр Манташев наследовал весьма солидный капитал - 200 тысяч рублей. Он умело распорядился им, скупив большую часть акций Тифлисского центрального торгового банка и став в нем главным пайщиком, а затем - и председателем административного совета. Это единственное на Кавказе финансовое учреждение, акции которого котировались на Санкт-Петербургской бирже, задавало тон во всем регионе. И его операции позволили Александру Ивановичу существенно приумножить состояние. В начале 1890-х годов он - уже респектабельный финансист, купец Первой гильдии и гласный Городской думы Тифлиса. Но Манташев не был бы собой, если бы остановился на этом - натура неугомонного авантюриста толкала его к новым свершениям и новым прибылям, которые в то время, как, впрочем, и в наше, могли принести добыча и переработка нефти. Это была эпоха становления мирового нефтяного бизнеса. Черное золото сулило невероятные доходы и открывало грандиозные перспективы тем, кто осмеливался вложить в него средства и был способен умело управлять делами. Убыточные скважины, купленные Манташевым вместе с другим легендарным бизнесменом Микаэлом Арамянцем, вскоре начали приносить баснословные деньги. Фирма Манташева строит в Баку заводы по производству керосина и смазочных масел, морскую пристань и элеватор для перекачки нефти и мазута на суда. В Батуми ей принадлежат нефтехранилище и завод, выпускающий тару, в Забрате - механическая мастерская, в Одессе - нефтеналивная станция и 100 вагонов-цистерн, циркулирующих по юго-западным железным дорогам империи. Два танкера, приобретенные Манташевым в Англии, поставляют нефть в страны Средиземного моря, а также в Индию, Китай и Японию. Энергия этого человека неуемна. Очевидцы рассказывали, что перед покупкой нефтяных приисков Манташев сам приезжал туда в окружении геологов, нефтяников и инженеров, осматривал участки, задавал бесчисленные вопросы, щупал землю, даже нюхал ее, узнавал о состоянии соседних скважин. Потом останавливался и, ткнув тростью, говорил: «Бурите здесь». Понять, почему выбиралась именно эта точка, было невозможно. Но Манташев не ошибался. Всякий раз, когда начинали бурить в указанном месте, из земли бил фонтан. Однако при таком даре безошибочно чувствовать нефть Манташев очень считался с достижениями науки и техники, высоко ценил людей, обладающих глубокими знаниями, и всегда консультировался с ними. В частности, он не раз обращался за советами к великому химику Дмитрию Менделееву. И при этом, как вспоминает его главный бухгалтер, в коммерческих делах старался держать под контролем каждую мелочь. Ни одна бумага не выходила в делопроизводство без его личной резолюции: «Астцов» («С Богом»). В 1899 году тифлисский капиталист основал торговый дом «Ал. Манташев и Ко», представительства, конторы и склады которого сразу же открылись в Смирне, Салониках, Константинополе, Александрии, Каире, Порт-Саиде, Дамаске, Марселе, Лондоне, Бомбее и Шанхае, а вскоре стал акционером ряда мировых нефтяных компаний. В 1904 году по добыче бакинской нефти «Дом Манташева» уступал только компании «Братья Нобель» и «Каспийско-Черноморскому обществу», во главе которого стояли братья Ротшильды. Манташев поддержал идею Менделеева использовать новые, более дешевые пути транспортировки нефти и предложил финансировать сооружение нефтепровода Баку-Батуми. Так за десять лет, в 1897-1907 годы, им был построен первый в мире 835-километровый нефтепровод. Александра Ивановича в глаза и за глаза стали называть нефтяным королем. В первые годы XX века по объему основного капитала в 22 миллиона рублей компания Манташева была одной из самых крупных, а по некоторым данным, и самой крупной среди промышленных компаний Российской империи. В 1908 году этот миллионер - действительный статский советник, почетный блюститель Манташевской торговой школы, член попечительского совета Тифлисского коммерческого училища, член дирекции губернского попечительского комитета тюрем, почетный попечитель Тифлисской гимназии, член Совета кавказского попечительства императрицы Марии Александровны о слепых... И многочисленные попечительские должности были для него отнюдь не простой формальностью. Тут надо вспомнить о тифлисских традициях благотворительности, которая культировалась в городской элите. Детские сады, школы, больницы, жилые дома, бани строились и безвозмездно передавались городу меценатами, которые вкладывали немалые деньги в культуру в самом широком смысле слова, покровительствовали деятелям искусств. Их усилиями Тифлис постоянно благоустраивался, множество неимущих людей получали безвозмездную медицинскую помощь, пожилым обеспечивалась достойная старость. А сотни молодых небогатых горожан благодаря такой поддержке смогли получить хорошее образование. К этой благородной деятельности привлекалось и «широкое население». Благотворительные балы, концерты, гулянья, распродажи, ярмарки, вечера были в порядке вещей. По сложившейся традиции, каждый год в апреле обязательно устраивался красивый весенний праздник «День белого цветка». Дамы и барышни из богатых семей ставили на улице столы и раскладывали на них букеты ландышей и подснежников, предназначенные для продажи. Каждая старалась продать цветы подороже. Все вырученные деньги передавались в помощь неимущим и детям-сиротам. Но даже на этом фоне благотворительность Александра Манташева была образцовой. Как отметил его современник, писатель Александр Ширванзаде, она у него «всегда носила печать истинного христианства: левая рука не знала, что дает правая...» Рассказывают, что Микаэл Арамянц, которого называют «главным архитектором буржуазного Тифлиса», построил знаменитую больницу, которую до сих пор называют его именем, после того, как Манташев упрекнул его в том, что он мало делает для города. Сам Александр Иванович содержал самый большой на Кавказе приют на 156 сирот. Он вложил средства в строительство здания школы для слепых детей и до конца своих дней продолжал заботиться о ее воспитанниках, выделяя учебному заведению крупные суммы. Александр Манташев принадлежал к элитному сословию потомственных тифлисских горожан (мокалаков), любил город, в котором родился и жил, делал для него несоразмерно больше того, что обязывало делать даже его высокое положение. Объектов, связанных с его именем, в Тбилиси так много, что их трудно перечислить. Это и Манташевские торговые ряды возле Сионского собора, и гостиный двор на Армянском базаре, и жилые дома на улицах Табидзе, Мачабели, проспекте Агмашенебели, и дом для престарелых под горой Мтацминда, где впоследствии открыли детскую больницу, и гостиница «Бомонд», и здание Тифлисской реальной школы, и конный завод - знаменитые Манташеские конюшни в Дидубе... Кстати, первый телефонный кабель, положивший начало телефонизации города, был протянут к этим конюшням от дома Александра Манташева в Сололаки, в котором сейчас находится Дом работников искусств. А неподалеку от этого дома - 43-я средняя школа, фасад которой некогда украшали герб и надпись «Манташевская торговая школа». Десятки тысяч людей, окончивших эту школу в разные годы, обязаны своими ученическими годами Александру Манташеву. Школа, построенная в 1910-1911 годы и оснащенная на самом, по тем временам, современном европейском уровне, была его любимым детищем. В ней были прекрасно оборудованные кабинеты и лаборатории, классные комнаты и спортзал, до 1922 года в ее вестибюле стоял бюст ее основателя и попечителя, а в день его смерти ежегодно заказывалась панихида... Этот человек, не получивший систематического образования, уделял много внимания подготовке квалифицированных специалистов. В общей сложности на его средства в российских и европейских университетах прошли обучение более 200 молодых соотечественников, многие из которых впоследствии проявили себя как выдающиеся деятели в различных областях. Александр Манташев строил не только в Тбилиси, но и в Боржоми, Ликани, Марнеули, Баку, Ереване, в Петербурге, Москве, Париже... Он передал большую сумму на реставрацию храма Светицховели, очень поддерживал армянскую церковь. На пожертвованные им Святому Эчмиадзину 250 тысяч рублей возведено нынешнее здание ризницы Католикоса Всех Армян. А строительство армянской церкви Сурб Ованес Мкртыч в центре Парижа обошлось ему более чем в полтора миллиона франков. Этот храм поныне считается самым красивым в армянской диаспоре, и именно за него президент Франции наградил Манташева орденом Почетного легиона. На вопрос, почему он построил армянскую церковь именно в Париже, предприниматель обычно отвечал: «Это - город, где я грешил больше всего». Этому жизнелюбу было не чуждо ничто человеческое. Он был большим поклонником искусств, дружил с писателями, художниками, музыкантами и материально поддерживал их. На его средства в Тифлисе было построено здание Питоевского театра, в котором сегодня расположен легендарный театр имени Руставели. Театр вообще был его страстью. В Academic National de Musigue в Париже у Манташева была своя ложа, а Малый зал Армянской госфилармонии - его подарок Еревану. А вот в быту это был человек неприхотливый. У него, владельца нескольких конных заводов, в Тифлисе не было даже собственного выезда. По родному городу он предпочитал ходить пешком или ездить на трамвае. Рассказывают, что на прогулки Манташев обычно брал с собой 20 золотых монет достоинством по 5 рублей. Проходя мимо реального училища, он подходил к кому-нибудь из бедно одетых учеников и заводил с ним разговор. При этом незаметно для собеседника, чтобы не обидеть его, опускал монету ему в карман. И так раздавал все деньги. Александр Манташев умер 19 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге. Тело его перевезли в Тифлис и похоронили рядом с женой в усыпальнице Ванкского собора, главная церковь которого в свое время была отреставрирована на его деньги. В первые годы советской власти этот собор был разрушен. Наследниками Александра Ивановича были его 4 сына. Наиболее известен из них Левон - кутила и повеса, человек экстравагантный, но при этом, видимо, деловой. Поначалу он повел дело довольно успешно, но после прихода большевиков все пошло прахом. Нефтедобычу в Баку национализировали, и братья оказались за рубежом. Левон послужил прототипом одного из героев романа близко знакомого с ним Алексея Толстого «Эмигранты». Там он описан как «нефтяной магнат, расточитель миллионов, липнувших к нему безо всякого, казалось, с его стороны усилия, человек с неожиданными фантазиями, лошадник, рослый красавец». Есть данные, что окончательно добили когда-то колоссальный капитал именно лошади. По некоторым свидетельствам, остатки состояния Александра Манташева его сыновья промотали на ипподромах Европы.

-

"Дорожная карта между Арменией и Турцией – всего лишь предварительный документ. Она еще не разработана, мы не знаем, какой она будет. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что карабахская проблема вынесена за армяно-турецкие переговоры", - заявил руководитель центра Кавказских исследований Московского Государственного Института по международным отношениям Владимир Захаров. По его мнению, то, что соглашение обнародовано именно перед 24 апреля, днем памяти жертв Геноцида армян – «заслуга Барака Обамы». «Вопрос Геноцида армян в армяно-турецких отношениях обязательно будет подниматься, но не сейчас. Вообще это соглашение я считаю подковерной сделкой администрации США», - подчеркнул Захаров.

-

Уважаемые форумджане! Просьба не переходить на личности. Тем более в этот день...

-

Вечная память!

-

Национальная инициатива «Миацум» выступила с заявлением относительно совместного документа Министерств иностранных дел Армении и Турции, а также департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации по нормализации армяно-турецких отношений. Заявление После заявлений о готовности под лозунгом установления мира с Азербайджаном cдать освобожденные территории - главнейшее достижение Арцахской освободительной войны, власти Армении продолжают свою пораженческую и предательскую политику на этот раз с Турцией, намереваясь, под завесы «нормализации отношений», официально признать расчерченные, согласно печально известному Карскому договору 1921 года, сегодняшние границы Армении с Турцией. Последние сомнения по этому поводу рассеяли недавно опубликованный доклад Международной Кризисной Группы (ICG), турецкая пресса и опубликованные там признания анонимных «высокопоставленных армянских чиновников». Доклад «Кризисной группы» и предложенные в нем Армении унизительные и пораженческие «рекомендации» показывают, в каком русле идут «переговоры» Армения-Турция и каково будет содержание готовящегося соглашения. Не следует забывать, что опубликованные в 2007 году, той же печально известной Кризисной группой, рекомендации по вопросу Нагорного Карабаха, через несколько месяцев, с небольшими и несущественными редакционными правками, превратились в официальные «Мадридские предложения» трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Вопреки неоднократно повторяемым лживым заверениям, власти Армении собираются пойти на позорное соглашение с Турцией, напрямую приняв два из предъявленных ей предварительных условия, признание сегодняшних границ Турции и создание комиссии по вопросу Армянского геноцида, и косвенно, третье – капитуляция в Арцахском вопросе. Целью властей при совершении этих шагов является – угодить внешним силам и увеличить торговые прибыли им и их «спутникам». Национальная инициатива «Миацум» считает, что: - принятие вышеуказанных условий является предательством и принявшие их ответят перед народом и историей; - в созданных сегодня в стране позорных экономических, социальных, демографических и морально-психологических условиях, открытие границ с Турцией изобилует опасностями, угрожающими национальной безопасности и следовательно пока эти условия не улучшатся это не исходит из интересов Армении и армянского народа; - новое сближение Россия-Азербайджан, а также серьезные и опасные намерения формируемые вокруг Арцаха, также являются непосредственным следствием пораженческой политики властей Армении. Национальная инициатива «Миацум» требует от властей Армении: - немедленно прекратить переговоры, ведущиеся вокруг установления отношений с Турцией; - информировать граждан Армении и армянский народ об уступках, сделанных во время переговоров; - не сметь уступать ни дюйма территорий, завоеванных в Арцахской освободительной войне. У национальной инициативы «Миацум» вызывает удивление молчание общественных и политических сил страны по поводу вышеизложенных вопросов и она призывает в свете данных событий выразить свою специальную позицию по поводу переговоров армянские власти-Турция и готовящегося соглашения, а также по поводу уступок в Арцахском вопросе. Инициатива призывает здравомыслящий армянский народ в Армении и за рубежом выразить свой протест против безответственной и предательской позиции властей, перед лицом народа и истории. Национальная инициатива «Миацум» призывает также население Армении организоваться и начать борьбу за формирование власти, обладающей национальным самосознанием, в основе внутренней политики которой будет положен принцип справедливости, в результате чего, народ и страна, став духовно, морально и материально сильнее, смогут противостоять опасностям, угрожающим как изнутри, так и из вне.

-

-

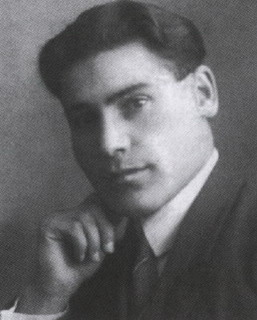

Так мы отомстили Не так много времени осталось до 100-летия геноцида армян. Много раз говорилось о том, что к годовщине резни необходимо создать несколько серьезных фильмов, в том числе и игровых. Писали о том, что было бы логично, если б один из этих фильмов был посвящен армянским мстителям из группы «Немезис», которые прославились тем, что привели в исполнение законный смертный приговор в отношении главных организаторов геноцида. Говоря об акциях «Немезиса», чаще всего упоминают о блестящей операции, проведенной в Берлине Согомоном Тейлеряном, застрелившим неформального лидера младотурок Талаата-пашу. Но часто забывают о его предшественниках и последователях. А ведь мстители провели не меньше десятка успешных акций по устранению палачей армянского народа. Старт этой масштабной кампании был дан 19 июня 1920 года Арамом Ерканяном. Этот видный деятель национально-освободительного движения, несомненно, заслуживает того, чтоб его имя знали потомки. Биография этого человека — готовый сценарий для фильма. Ерканян — представитель знатной фамилии, давшей Армении замечательных музыкантов, историков, архитекторов. Он родился в Карине (Эрзрум), где и получил образование. Во время геноцида находился на родине, а когда русские войска отступили, ушел с ними на Кавказ и вступил в армянский добровольческий отряд под руководством Драстамата Канаяна. Во время Баш-Апаранского сражения командовал пулеметным взводом, был на передней линии. Состоял в партии Дашнакцутюн. По-видимому, Арам был тайным сотрудником спецслужб Республики Армения. По крайней мере, известно, что в 1919-м году он был в Константинополе с некой секретной миссией. В Константинополе он и познакомился с выдающимся деятелем национально-освободительного движения Шааном Натали (Акоп Тер-Акопян). Эта встреча изменила жизнь Ерканяна. «Мне сразу же показалось, что я знаю его с детства. Нет, этот парень особенный — подсказывало мне сердце», — напишет потом об Араме Шаан Натали. Осенью 1919-го года в Ереване состоялся IХ съезд партии Дашнакцутюн, на котором было принято историческое решение о приведении в исполнение смертных приговоров в отношении главарей младотурок и предводителей мусаватистского Азербайджана, повинных в осуществлении геноцида армян. Было рассмотрено 650 имен исполнителей и пособников геноцида. Из них был отобран 41 главный виновник. Операция получила название «Немезис» (Немезида — имя греческой богини возмездия). Для осуществления операции был образован ответственный орган, возглавляемый послом Армении в США Арменом Гаро. Оперативное руководство и материальное обеспечение было поручено Шаану Натали и Григору Мержанову. Шаан сразу же взялся за поиски надежных людей, способных выполнить ответственную миссию. На Согомона Тейлеряна и Арама Ерканяна ставку он сделал сразу же. Араму была доверена первая акция, а первой жертвой был выбран бывший премьер-министр Азербайджана Фатали хан Хойский, лично отдавший приказ о резне армян в Баку и Шуше. Операция была выполнена блестяще. Хойский был застрелен в тот момент, когда прогуливался в Тифлисе по Головинскому проспекту вместе с другим палачом армянского народа — бывшим министром внутренних дел Халил беком Хасмамедовым. Хойский умер на месте, Хасмамедов — в больнице. Вот что пишет об этом в своих мемуарах Шаан Натали: «Только тот, кто знал хана Хойского, знаком с его историей, может оценить мужество Арама. В сопровождении своей свиты хан разгуливал по улицам Тифлиса, игнорируя вынесенный армянами приговор. Ведь все покушения на него оканчивались неудачей. Опытный и наглый зверь, он не учел только одного — что перед ним, разорвав бронированную цепь телохранителей, один на один встанет Арам и совершит справедливый приговор. Арам хотя и был ранен, под градом пуль сумел доказать, что он так же ловок и хитер, как и смел...» Еще до формирования группы «Немезис» декретом Османской империи от 16 декабря 1918 года лидеры партии «Единение и прогресс» и ряд видных деятелей младотурецкого правительства были преданы суду. Им было предъявлено обвинение в вовлечении Турции в войну и организации депортации и геноцида армян. В феврале 1919-го года в Константинополе начался судебный процесс над младотурками. Среди обвиняемых были бывший великий визирь, председатель комитета «Единение и прогресс» Саид Халим-паша, министр внутренних дел Талаат, военный министр Энвер, министр военно-морского флота Джемаль, члены генерального совета Ибрагим Шюкри, Халил и Ахмет Нессими, глава центрального аппарата тайной организации «Тешкилати махсуссе» доктор Бехаэтдин Шакир и другие. Члены трибунала единогласно решили приговорить лидеров партии «Единение и прогресс» к смертной казни. Но приговор был заочным, так как все они бежали. Одним из тех, кому было суждено привести этот приговор в исполнение, был Арам. Вот что пишет сам Арам Ерканян в своих мемуарах про тот день, когда он от Шаана Натали узнал, какая ответственная миссия ему доверена: «...И когда я расставался с ним, он с улыбкой прошептал: «Тебе достался Бехаэтдин Шакир. Ты должен наилучшим образом узнать, кто выпал на твою долю. Это он одобрил злодейский замысел — утопить в море армянских детей и исполнил его руками Азми-паши. Это он приказал отравить всех тех детей, которые еще могли помнить своих отцов и матерей. Этот преступник объехал буквально все вилайеты, изучая и оценивая действия губернаторов, повсюду организовывал депортацию, определял формы уничтожения армян и назначал конкретных исполнителей. И горе тому, в ком он мог заподозрить недостаток жестокости... Остальное я доскажу тебе в тот день, когда ты сам увидишь в Берлине эту гиену в обличии европейского джентльмена...» А вот строки из приговора турецкого трибунала: «...Доктор Бехаэтдин Шакир отправился в Трапезунд, Эрзрум и другие вилайеты в качестве председателя Специальной организации, состоящей из чете (нерегулярных войск) и преступников, освобожденных из тюрем. Взяв на себя руководство этими отрядами, он явился автором трагических актов массовых убийств и хищений...» Арам хорошо знал, с кем будет иметь дело. Несколько членов его семьи стали жертвами деяний этого палача. Он был счастлив, что ему доверена честь отомстить за них. В этом ему помогали Григор Мержанов и Грач Папазян, выслеживавшие лидеров младотурок в Берлине. Арам немедленно отправляется в Германию. В дороге он узнает об успехе очередной акции «Немезиса». Все европейские газеты писали о том, что 5 декабря 1921 года в Риме был убит бывший великий визирь Османской Турции Саид Халим-паша. Это было делом рук друга и соратника Арама по «Немезису» Аршавира Ширакяна. «Браво, Аршавир, — подумал Арам. — Я приму у тебя эстафету». Мститель тогда еще не знал, что спустя всего пару недель Аршавир будет направлен в Берлин и присоединится к нему для помощи в осуществлении операции по устранению Бехаэтдина. Но убийство Саида усложнило задачу, так как скрывающиеся в Европе предводители младотурок стали еще более скрытными и осторожными. Выйти на след Бехаэтдина можно было через бывшего губернатора Трапезунда Джемаля Азми, который был близок с семьей Шакира. Он имел в Берлине небольшой магазин. В годы Первой мировой войны Джелаль Азми прославился необыкновенной, чудовищной жестокостью по отношению к армянам. В приговоре турецкого трибунала о нем говорится: «Часть женщин и детей по его приказу оставили в Трапезунде, разместив в больницах и домах дервишей, якобы с намерением защитить их. Во многих местах женщин и даже девочек, собранных в группы, посадили на баржи под предлогом отправки морем в другое место. Но как только баржи исчезли из виду, эти женщины и дети были сброшены в море и утоплены...» Арам и Аршавир получили приказ: постараться через Джемаля Азми выйти на Бехаэтдина Шакира и застрелить их обоих. Эта миссия стала для Арама делом всей его жизни. Однажды в одной турецкой кофейне Арам услышал разговор сына Джемаля Азми Экмеля со своими друзьями. Тот рассказывал, что в 1915-м году отец подарил ему — 14-летнему юнцу — целый гарем из 8-10-летних девочек из знатных армянских семей Трапезунда. При одном воспоминании о тех днях у негодяя текли слюни. «Иногда мой отец завидовал мне, видя меня разлегшимся на этих бутонах лилий...» — рассказывал сын палача. Арам еле сдержался, чтоб не застрелить Экмеля прямо в кофейне. Но возмездие не заставило себя долго ждать. Бехаэтдина удалось выследить. Как оказалось, он часто гостил в доме Джемаля Азми. Вначале акция была запланирована на 15-е марта. Этот день был символичным — ровно год назад Согомон Тейлерян застрелил Талаата-пашу. Но главная причина выбора даты заключалась в том, что в этот день возмездие можно было осуществить в отношении сразу нескольких палачей. Ведь скрывавшиеся в Берлине соратники Талаата в связи с годовщиной смерти своего предводителя должны были навестить его вдову, дабы высказать слова утешения и поднять рюмку «раки» за упокой. Использовать шанс не удалось — подвел кто-то из информаторов. Но приказ оставался в силе — приговор должен быть приведен в исполнение в отношении как минимум двоих и одним из них непременно должен быть Бехаэтдин Шакир. Значит, нужно дождаться случая, когда «кровавый доктор» вновь встретится с кем-то из бывших соратников. Спустя две недели по вине информаторов был упущен еще один такой шанс. Было известно, что член младотурецкого триумвирата, бывший министр военно-морских сил Джемаль прибыл в Берлин для тайной встречи с Бехаэтдином и другими сообщниками. Оттуда он должен был сразу же выехать в Москву для встречи с Назымом-пашой, координировавшим контакты младотурок с Владимиром Лениным. После этого планировал отбыть в Туркестан и присоединиться к басмаческим отрядам местных пантюркистов, возглавляемых бывшим военным министром Османской Турции Энвером. Было установлено, что встреча Джемаля с сообщниками состоится на вилле Энвера, расположенной в берлинском предместье Грюнвальд. Но, видимо, предводители младотурок, напуганные акциями «Немезиса», решили перестраховаться и в последний момент изменили место сходки. А может быть, вновь подвели информаторы. Арам и Аршавир были необыкновенно подавлены. И только Шаан Натали улыбался, дабы придать духа своим друзьям. Он-то был уверен, что и Джемаль, и Назым, и Энвер рано или поздно получат свое. Так оно и получилось. 25 июля 1922 года Джемаль был застрелен в Тифлисе Петросом Тер-Погосяном и Арташесом Геворкяном. 4 августа 1922-го Акоп Мелкумов в Туркестане зарубил шашкой Энвера. Назым же был повешен в Турции согласно приговору кемалистского трибунала за неудачную попытку покушения на Ататюрка. Новый шанс осуществить возмездие возник сам собой 17-го апреля. Арам и Аршавир выяснили, что вечером Бехаэтдин Шакир и Джемаль Азми приглашены на ужин в дом бывшего начальника константинопольской полиции Азми-бея. Вместе с ними были их жены и дети, а также вдова Талаата-паши. Пора действовать — решили мстители. Расчет был на то, что гостеприимный хозяин после сытного ужина выйдет проводить своих гостей и тогда можно будет уничтожить сразу троих. Так оно и получилось. Никто из женщин, согласно приказу, не должен был пострадать. Но вдова Талаата чуть было не вынудила Арама нарушить этот приказ. Первый выстрел повалил Бехаэтдина, второй — Джемаля Азми. Но кто-то из сопровождавших турок сумел оттолкнуть Аршавира и выбить у него из рук пистолет. Пока другие женщины причитали над трупами, госпожа Талаат проявила небывалую смелость и попыталась скрутить руки упавшему на скользкий булыжник Аршавиру. И лишь приставленный Арамом к ее груди ствол пистолета заставил храбрую вдову понять, что проявляемая настойчивость может вынудить мстителя отказаться от принципа, согласно которому женщин и детей убивать нельзя ни в коем случае. Третий выстрел пришелся не в сердце женщины, а в лампочку уличного фонаря. В темноте было легче скрыться... Немецкая полиция не нашла никаких следов. На утро едва ли не все берлинские газеты опубликовали фотографию из морга, на которой были изображены тела убитых палачей. И только тогда Ерканян облегченно вздохнул: значит, выпущенная пуля действительно была смертельной. «Я чувствовал себя легко, будто гора, сдавливавшая грудь, наконец-то свалилась с меня. Возмездие свершилось. Обет мой, данный мученикам, исполнен», — напишет потом Арам в своих мемуарах. Книгу «Так мы отомстили» Арам написал уже в Аргентине, куда он эмигрировал в конце 20-х. А до того он провел несколько лет в Румынии. В Бухаресте Ерканян основал армянскую газету и был ее редактором. Издавал газету и в аргентинском городе Кордоба. Туберкулез унес его из жизни совсем молодым. Могила Арама Ерканяна в Кордобе по сей день является местом паломничества всех аргентинских армян. Артем Ерканян

-

Фредерик Маклер Истребление армян С тех пор как говорят о резне армян, с той поры как на счету бывшего султана Абдул Гамида числятся полмиллиона его армянских подданных, убитых по его приказу, европейские нации, видимо, привыкли к раздающимся с Востока этим душераздирающим призывам, и эта человеческая бойня становится чуть ли не нормальным явлением, с которым уже почти смирились. К тому же союзным державам предстоит выполнить достаточно трудную задачу, чтобы найти свободное время для вмешательства в дело защиты жертв оттоманского варварства. Есть и другие европейские народы, которым достаточно было бы сказать лишь слово, чтобы незамедлительно положить конец этим жестокостям. Однако они не только не произносят этого слова, но еще устами некоего графа Ревентлофа провозглашают право и обязанность турецких властей «принять действенные меры против недостойных доверия, жаждущих крови и непокорных армян»! В этом стремительном натиске народов друг на друга, где жажда смерти, потребность разрушения, страсть к уничтожению стали правилом, поражает заметный рост числа погромов, убийств, преступлений, словно смерть в недостаточной мере выполнила свою работу, уничтожив тех, на чью долю выпал долг сражаться, честь победить или умереть. И задаешься вопросом: в чем причина этого рецидива турецкого фанатизма по отношению к армянам? Причину эту найти нетрудно. Она объясняется позицией армян. Искать ее следует и в характере самих турок. Как только в августе 1914 года началась война, армяне, руководствуясь лишь своей совестью, решительно примкнули к союзникам: одни добровольцы встали под французские знамена, тогда как другие вступили в ряды русской армии. Это было более чем достаточно, чтобы навлечь на себя ненависть турок. Каковы же глубинные тайники турецкого менталитета? Турки сами ничего не умеют делать. Несмотря на несколько веков пребывания в городах, они остались кочевым народом. Тщетны были бы старания назвать хотя бы один построенный ими значительный населенный пункт. Они заставляют работать других, даже оставляют им поначалу некоторую свободу действий; затем, когда усилия работника венчаются успехом и начинают приносить плоды, когда турок полагает, что гяур может стать для него опасным, он подстрекает к мятежу, за которым неминуемо следуют погромы мятежников. За время своего существования армянский народ никогда не был на иждивении завоевателей, всегда заботился о своей религии, школах, больницах и других благотворительных заведениях — и это несмотря на все более изнурительные легальные и нелегальные налоги, которые он исправно платил. Турецкое правительство никогда не потратило на армян ни единого «пара». Обратное же происходило часто, и в крупных центрах, где есть армянские, еврейские и турецкие больницы, нередко можно наблюдать, как турки идут бесплатно лечиться в армянские больницы, содержащиеся исключительно на средства армян. Другое явное доказательство некомпетентности турок — это то, что в их центрах нет ни одного турецкого экспортера, который непосредственно ведет дела с Европой. Турки довольствуются тем, что торгуют внутри страны. Они совершенно неспособны вести крупную торговлю — настолько, что посредниками турецких коммерсантов являются армяне или греки, которым они отправляют свои товары на комиссию. Уже многократно повторялось, что, будучи фаталистами и не имея никакого воспитания, турки не могли европеизироваться. Их мозг притуплен двумя этими факторами: фатализмом и отсутствием воспитания. У турок менталитет их предков, и в течение шести веков, опустошая и разоряя Европу и Переднюю Азию, они не сделали никаких усилий, чтобы решительно вступить на путь цивилизации и прогресса. Турки грабят, убивают, устраивают массовые погромы, насилуют, как это делали их предки, хорошо себя чувствуют при таком порядке вещей и поддерживают его. Они считают, что тем более имеют для этого основания, коль скоро их открыто одобряют союзники. И не видят, бедняги, что само их невежество является одной из побудительных причин, в силу которых их немецкие друзья поощряют их уничтожать армян. Армяне же вместе с греками и другим коренным населением являются трудящимся, кормящим, производящим элементом Оттоманской империи. Как только этот элемент будет уничтожен и торговля, банковское дело и промышленность окажутся в руках одних турок, они, эти самые турки, в силу своей исконной бездарности бросят клич своим, если можно так выразиться, друзьям, которым уже видится вступление во владение всем, что некогда было Оттоманской империей. ...Тактика турецких властей, вывозящих армян за город, чтобы удобнее было их убивать, заключалась, прежде всего, в том, чтобы исключить для их жертв возможности укрыться у сочувствующих мусульман. В открытом море или в глубинке резню совершали свободнее, не опасаясь жалости неудобных свидетелей. Истребляя армян, турки делали «благое дело» и полагают, что в одном лишь Трапезунде чистые убытки армян как в движимом, так и в недвижимом имуществе могут быть оценены в сто миллионов франков. Если в 1896 г. довольствовались тем, что разоряли армян и сразу же после объявления банкротства захватывали их состояние, то в 1915 г. их просто-напросто истребляют, чтобы завладеть их богатством. То, что произошло в Трапезунде, имело место во всех крупных оттоманских центрах, насчитывавших большие армянские общины, и число уничтоженных именем «Единения и Прогресса» жертв правительства младотурок — союзника немцев, австро-венгров и болгар — оценивается более чем в миллион. Воспитанные в правилах кровавого султана, ученики намного превзошли учителя. Кровь стольких невинных жертв взывает о мщении, и число убитых приобретет большой вес, когда, наконец, пробьет час победы и придет пора воссоздавать человечество, свободное от дерзкого милитаризма и навсегда избавленное от турецкого кошмара. из сборника «Autour de l`Armenie» («Об Армении», 1917 г.) (с сокращениями) Статью впервые перевела и подготовила ст. научный сотрудник ЕГУ Элеонора Гукасян.

-