-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Никогда не было так тяжело. Никогда не был так счастлив Необходимое вступление Шуши! Город крепость. Город, ставший в 1920 году братской могилой для 30 тысяч армян. Город, подаривший армянскому народу многочисленных ученых, поэтов, писателей, героев... Город, превращенный для армян Арцаха в страшное и любимое воспоминание одновременно. Шуши – естественный исторический центр Арцаха, неприступная природная крепость. Город на скале: на которой только армяне, умеющие «из камня хлеб выжимать», и могли жить. Шуши, отнятый у армян в 1920 году, но так и не ставший чужим. Согласно злосчастному решению КавБюро ВКП (б) от 5 июля 1921 года Шуши должен был быть центром армянской автономии. Оставим на время «законность», вернее, проявленный произвол при принятии этого решения. Задумаемся, почему в 1923 году, когда претворялось в жизнь решение от 5 июля, Шуши не был провозглашен столицей Нагорного Карабаха? Какие цели преследовал Баку, лишая единственный город в Арцахе естественного права быть политическим центром Арцаха? Вопреки решению КавБюро ВКП (б), тому самому решению, которого Азербайджан добился путем закулисных грязных игр. Проблема была в том, что в Азербайджане прекрасно понимали, центр армянской автономии неминуемо вновь заселится армянами, превратится в крупный очаг армянской культурной и политической жизни, в защищенный самой природой центр освободительного движения армянского населения Арцаха. Баку испытывал страх разбойника перед неминуемым наказанием. Кроме того, Шуши являлся географически связующим звеном большей части Арцаха с остальной Арменией. Он расположен на пути к «материковой» Армении. В 1923 году в Шуши практически не было армян, их, как уже было сказано, вырезали за три года до этого, однако в Азербайджане знали, что в городе (при одно- двухэтажных застройках!) до того жили без малого сорок тысяч армян. Именно поэтому Шуши, по замыслу спешно перекрасившихся в большевиков мусаватистов (и те, и другие, кстати, стоят друг друга, потому и «смена декораций» прошла практически незаметно), больше не должен быть заселен армянами. Вместе с тем, согласно задумке тех же «большевиков», Шуши должен был продолжать играть роль крепости, теперь уже для азербайджанских тюрок. Крепости с многофункциональным значением. Именно поэтому в Баку решили, что центром армянской автономии должен был стать Степанакерт, малюсенькое поселение с населением в 350-400 человек у подножия Шуши. Отметим, что хотя автономия армянам была предоставлена на сильно усеченной части Арцаха, тем не менее, территорий «под центр» было достаточно: тот же Мартакерт, например, имеющий возможность значительного территориального разрастания. Однако в Баку был выбран Степанакерт, сильно пересеченный ландшафт которого не позволяла разрастись городу до необходимых для столицы размеров. Кроме того, Шуши в самом прямом смысле нависал над Степанакертом: при отдалении по прямой менее трех километров, Шуши расположен выше Степанкерта на 750 метров. То есть в расчет брался и чисто психологический фактор: всякий раз, поднимая голову вверх, армянин должен был видеть нависающий над ним до боли родной, но азербайджанонаселенный Шуши. Ну и, естественно, каждый арцахец, решивший выехать в Армению, должен был пройти «шушинский» контроль. Все это красноречиво указывает на то, что бакинские деятели прекрасно понимали чудовищную несправедливость пребывания Арцаха в пределах Азербайджана. Понимали и то, что рано или поздно армяне поднимутся на борьбу за освобождение украденной и попранной Родины. Понимали и готовились. С 1921 года... Шуши против армян? Уже с двадцатых годов прошлого века Азербайджан стал активно использовать стратегическое расположение Шуши против коренного армянского населения Арцаха. В Шуши была расположена тюрьма, превращенная Азербайджаном в кару Божью для армян. В этой тюрьме невозможно было увидеть уголовников, она использовалась исключительно в качестве «меры воздействия» на армянскую интеллигенцию. Практически все национально мыслящие армянские интеллигенты Арцаха прошли испытание шушинскими застенками. Все семьдесят с лишним лет пребывания города под властью иноплеменников! Вплоть до благословенного мая 1992 года. Но если бы только тюрьма? В Шуши нередко «пропадали» армяне, «рискнувшие» приехать в город за покупками (город снабжался несравненно лучше Степанакерта). Из самого Шуши азербайджанцы частенько совершали разбойничьи набеги (генетика – великая наука) на окрестные армянские поселения. Так, шушинцами было полностью сожжено армянское село Гайбалу, неоднократным набегам подвергались Каринтак, Мехтишен, Цахкадзор (Тас верст) и другие армянские деревни. И все это на протяжении десятилетий. В Баку на «проделки» проживающих в Шуши азербайджанцев закрывали глаза: они были нужны Азербайджану для стратегических целей. Армяне, проезжающие через или мимо Шуши в «материковую» Армению или армянские поселения урочища Бердадзор, частенько подвергались забрасыванию камнями. Многие брали с собой в рискованное путешествие теплые одеяла, чтобы можно было прикрыться от камней. Находящиеся в Шуши армянские храмы: уютный Канач Жам и великолепнейший, величественный Казанчецоц были превращены в питейное заведение и свалку для мусора соответственно. Армянское кладбище было разграблено и разрушено. При этом, обратите внимание, в городе много десятилетий сохранялись в неприкосновенности руины и развалины сожженных в 1920 году армянских домов. Равно, как и разрушенное армянское кладбище. В качестве убедительного напоминания армянам о том, что их ожидает в случае попытки заявить о своих национальных правах. Одно лишь не удалось Азербайджану – заселить город большим количеством азербайджанцев. Несмотря на все потуги, на серьезные льготы и неприкрытые денежные вознаграждения, азербайджанцев в Шуши больше не становилось. Можно было бы сказать, что армянский город отторгал от себя пришельцев, однако причина гораздо прозаичнее и... глубиннее. Азербайджанские тюрки, потомки кочевых пришельцев, не привыкли жить в суровых условиях каменистого плато, где обрабатывать надо было не землю, а... камень, скалу. Непривычные для кочевников скотоводов природно-климатические условия, чуждый для них ареал проживания становился причиной постоянного оттока жителей. Армянский город Шуши так и не стал городом для азербайджанцев. Однако с началом карабахского противостояния азербайджанцы стали использовать Шуши в качестве военного опорного пункта против армян. И вновь Шуши вынужден был выполнять непривычную для себя роль. Шуши – это крепость, подаренная армянам Богом и природой. Азербайджанская сторона использовала город не в качестве оборонительного бастиона, а как разрушительную силу. День и ночь из Шуши обстреливался Степанакерт и все окрестные армянские села. Все типы оружия, имеющиеся на вооружении у Азербайджана, находились в Шуши. Артиллерийские установки, в том числе и ракетные реактивные установки залпового огня БМ-21 «Град», танки, БТРы, крупнокалиберные пулеметы... С начала ноября 1991 года и до 9 мая 1992 года. Каждый божий день. Каждую ночь. Методично, квартал за кварталом огненный смерч из Шуши разрушал Степанакерт, убивал ни в чем не повинных и практически беззащитных стариков, женщин, детей. Как писал один из азербайджанских авторов: «Каждый офицер мог ночью проснуться с головной болью от выпитого вечером, сесть за установку и начать обстреливать Степанакерт». Безжалостно, с садистским удовлетворением от вида рушившихся домов. Жители Степанакерта не имели возможности даже хоронить погибших, ибо похоронные процессии, даже самые немногочисленные, превратились в излюбленную мишень для азербайджанских солдат и офицеров. Многих погибших тогда хоронили два, а то и три раза. Вначале во дворе дома, затем, улучшив момент, быстро везли на кладбище. И в этих условиях было принято решение об освобождении древнего армянского города. Этот день победы... В данном рассказе я не ставил перед собой цели рассказывать о военно-стратегическом составляющем Шушинской операции. Речь о другом. Решение об освобождении Шуши вначале было принято гражданским населением Нагорно-Карабахской Республики и, в первую очередь, Степанакерта. При этом никто не сомневался, что операция по освобождению Шуши может провалиться. В городе постоянно звучал один и тот же вопрос: «Когда будем брать Шуши?» Однажды я спросил у знакомого пожилого человека, ныне, кстати, живущего в Шуши: «А как быть, если операция закончится неудачей?». Он внимательно посмотрел на меня и ответил вопросом на вопрос: «Как может операция по освобождению родного города завершиться неудачей? Кому мы тогда нужны? Какие мы после этого армяне?» За несколько часов до штурма я заехал к супруге и сыновьям. Приказав им никому ничего не говорить (начало операции хранилось в тайне), я наказал ночью не спать. «Поднимитесь на холм и смотрите: возможно, никогда больше не посчастливится видеть такое». Скажу также, что вся моя семья до сих пор с неописуемым чувством счастья вспоминает эту ночь, когда первые армянские снаряды полетели в расположение обороняющих Шуши азербайджанских аскеров. Меня, однако, из города не выпустили. Ашот Гулян (Осколка, или теперь более известный как Бекор) фактически силой заставил меня остаться на рабочем месте. «Ты нужен здесь». Вообще-то, он был прав конечно, но я не хотел ничего слышать. Тогда Осколка протянул мне рацию: «Ты знаешь наш маршрут. Если будет тяжело, я тебя позову на помощь. Обещаю. Честное слово». Слово у Осколки было крепче стали, и я согласился. И, горько жалею об этом. Никогда в жизни мне не было так тяжело: видеть летящие в наших ребят трассирующие пули, всматриваться в темень, пытаясь угадать, как там держатся ребята, переживать за каждого из них. Столь дорогих и родных. При этом я сидел на радиоперехвате и сообщал нашим командирам о передвижениях солдат противника. До самого конца операции я ходил в обнимку с рацией Осколки, и каждые тридцать-сорок минут Ашот выходил на связь: «Л-мек, все нормально, все идет по плану». Это потом мне придется узнать, что Ашот был ранен в руку, и даже во время перевязки не забывал сообщать мне, что у них «все нормально». Но и без сообщений Осколки было видно, что операция движется к успешному завершению. Вскоре мы уже узнали, что азербайджанские вояки бегут в сторону села Лисогор. Связавшись в очередной раз с Осколкой, я узнал, что он с ребятами уже вошел в город. И тогда у меня, не спавшего несколько суток, случился самый настоящий упадок сил. Впервые в жизни. Я буквально поплелся в кабинет... спать. Будучи уверенным, что Шуши нас не предаст, Шуши примет своих сыновей. Проспал я, как мне показалось, минут пять. Меня разбудили шумные радостные крики: «Вставай! Едем в Шуши! Президиум Верховного Совета в полном составе едет в Шуши! Принимать освобожденный армянский город». Наспех побрившись, я выбежал из здания и сел в машину, которая рванула в Шуши! Вокруг была сумасшедшая радость. 9 мая 1992 года. Мы едем в Шуши! Шуши свободен! Волею Божьей и силой воли наших ребят, Шуши свободен! Никогда в жизни не испытывал я такого счастья! Шуши свободен!

-

Обама не выполнил и второе свое обещание Барак Обама предлагает на 38% урезать предоставляемую Армении помощь, в то же время на 20% увеличить помощь Азербайджану. В 2010 году предлагается в качестве экономической помощи предоставить Армении на 48 млн долларов меньше, чем в 2009 году При этом, помощь нагорному Карабаху не предусмотрена, тогда как до 2009 года Карбаху предоставлялось 8 млн долларов. В качестве Внешней военной помощи в 2010 году предусмотрено выделить Азербайджану 4 млн долларов, а Армении - 3 млн долларов. Для осуществления международных военно-образовательных и учебных программ Армении будет предоставлено 450 тысяч долларов, а Азербайджану - 900 тысяч. Армянская Ассамблея Америки заявляет, что, фактически, президент Обама второй раз нарушает свое предвыборное обещание. Всего две недели назад президент США Барак Обама, не выполнив свое предвыборное обещание, не признал Геноцид армян. Сегодня он отказался от другого своего обещания и сократил помощь, предусмотренную бюджетом в 2010 году. Обама во время своей избирательной кампании сказал: "Я подтверждаю нашу помощь Армении, которая была нашим надежным партнером в борьбе против терроризма и экстремизма. Я буду способствовать безопасности Армении, пробуя положить конец турецкой и азербайджанской блокаде". Председатель Армянская Ассамблея Америки сказал, что они приложат все усилия, будут работать со своими американскими партнерами - конгрессменами - над тем, чтобы это предложение не было принято. А1+

-

Судя по источнику новости, ребята опять выдают желаемое за действительное.

-

Надо открыть тему в подразделе "Heroes of Armenia".

-

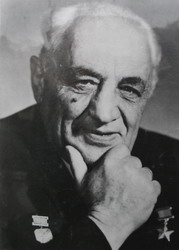

ПОЛЕТ ЗА МЕЧТОЙ К 100-летию со дня рождения Рафаила Каприеляна Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель, многократный рекордсмен мира Рафаил Иванович (Овнанович) Каприелян родился 5 мая 1909 г. в Шуши, в семье врача. Семья жила сначала в Баку, а в 1935 г. переехала в Ереван. Именем его отца, основателя педиатрии в Армении, Овнана Амбарцумовича Каприеляна названа детская клиника в районе сквера Абовяна. После окончания школы молодой Рафаил поехал в Москву и поступил в цирковое училище, однако, когда отец узнал об этом, он лишил его средств, и Рафаил был вынужден поступить в Ленинградский институт гражданской авиации. Окончив в 1932 г. Институт гражданской авиации, Р. И. Каприелян стал инженером-эксплуатационником, а в 1934 г. - окончил Батайскую авиашколу гражданской авиации, став одним из первых инженеров-летчиков СССР. Р. И. Каприелян работал в Московском управлении гражданской авиации. Начало его летной работы озарено дружбой с одним из замечательных летчиков страны Н. П. Шебановым. С легкой руки Шебанова в предвоенные годы Рафаил Каприелян успешно осваивал воздушные просторы Сибири и Дальнего Востока, Средней Азии. Изучил многие типы транспортных самолетов, в том числе первые скоростные, с убирающимися шасси, освоил полеты ночью и в сложных метеоусловиях. В 1937 г. в гражданскую авиацию поступил новый самолет ХАИ-1. Р. И. Каприелян под руководством летчика-испытателя А. И. Восканова первым в Аэрофлоте освоил полеты на этом самолете и накануне 20-летия Октябрьской революции совершил перелет из Москвы в Ташкент и обратно. Полет в один конец длился 10 часов 20 минут. В то время это было выдающимся достижением авиации. В 1938 г. Р. И. Каприелян в сложных условиях высокогорья доставлял в Китай грузы. С апреля 1941 г. Р. И. Каприелян - командир авиаотряда, который вскоре становится лучшим в Аэрофлоте. Рафаил Иванович открыл ночные движения на таких воздушных трассах СССР, как Москва-Ленинград, Москва-Харьков и др. В начале Великой Отечественной войны, когда враг подбирался к Москве, Р. Каприелян ночью летал вокруг Москвы и, вызывая огонь на себя, составлял карту расположения сил неприятеля. Воевать он начал не на истребителе, не на бомбардировщике и не на штурмовике, а на сравнительно тихоходном, мирном Ли-2, отличавшемся от своих пассажирских собратьев только тем, что в его кабине отсутствовали атрибуты пассажирского летательного аппарата. Их место занимали дополнительные баки с горючим, благодаря которым Ли-2 мог летать чуть ли не в два раза больше и дальше. Каприелян был одним из первых, если не первым, кто начал доставлять разведчиков к месту назначения. Доставлял темной ночью, с весьма неточной информацией о ждущей впереди погоде, при бездействующих средствах радионавигации, через линию фронта и многие сотни километров над занятой противником затемненной территорией. В первую военную новогоднюю ночь наступление фашистов на Москву было уже отбито, но они оставались еще очень близко от столицы... Бесконечно далеким, абстрактным, а не конкретным географическим пунктом представлялось нам тогда «логово врага» - Берлин. Всем - но не Каприеляну. Именно туда, в предместья Берлина и Вены, доставил он своих очередных пассажиров в первые же ночи только что наступившего 42-го года. Территория третьего рейха, да и вся оккупированная Европа быстро превратилась для Каприеляна в поле текущей боевой работы. К тому времени Р. И. Каприелян был назначен заместителем командира авиагруппы действия по летной части. Начавшиеся полеты проходили в сложных метеоусловиях при сильном противодействии средств противовоздушной обороны противника. Часто приходилось уходить от истребителей врага в сплошную облачность, где нередко самолет покрывался льдом и становился тяжело управляемым. Всего Р. И. Каприелян совершил 33 боевых вылета на временно оккупированную территорию Украины, Беларуси, Прибалтийских республик и Восточной Европы. Но это будет потом. 28 января 1942 г. при возвращении из пятнадцатого полета самолет Р. И. Каприеляна попал в сложную метеообстановку, обледенел, стал неуправляем и упал в районе Кривого Рога, занятого фашистами. Трое из экипажа чудом остались живы, из них двое были тяжело ранены. К месту аварии шли люди, которых летчики приняли за советских патриотов. Однако они оказались полицаями, которые обманным путем привели летчиков в деревню и сдали гитлеровцам. Р. И. Каприелян пробыл в лагере военнопленных в г. Николаеве 6 месяцев. Никакие пытки и истязания не сломили волю отважного советского летчика. Он вел подпольную работу, занимался агитацией. Дважды пытался бежать, но неудачно. Сидя в карцере, он 21 день ждал смертного приговора. Но 13 августа 1942 г. Р. И. Каприеляна и других летчиков фашисты отправили в лагерь смерти в Майданек. Группа, которую возглавил Р. И. Каприелян, ночью в пути взломала доски дверей вагона и 33 летчика на ходу поезда выпрыгнули в темноту. Фашисты открыли огонь, но лес уже скрыл беглецов в районе станции Клевань у г. Ровно. Вскоре они встретились с партизанами. Партизаны об экипаже Р. И. Каприеляна сообщили по радио в Москву, 23 октября 1942 г. за ним прилетел Герой Советского Союза П. Ф. Еромасов, который посадил самолет на поляне у партизан, в 8 километрах от немецкого гарнизона, и доставил экипаж в Москву. Но на этом история не закончилась. Трудно рассказывать, сколько незаслуженно обидного пришлось выслушать Каприеляну, сколько сил и нервов потратить, пока он добился права воевать - получил новое боевое назначение. И до последних дней войны успешно командовал авиационным бомбардировочным полком. С февраля 1944 г. до конца войны авиатранспортный полк Р. И. Каприеляна совершил большое число боевых и оперативных вылетов, выполняя особые задания Генштаба Красной Армии. Сам Р. И. Каприелян совершил более 110 боевых и много оперативных вылетов к линии фронта. После победного завершения войны Р. И. Каприелян участвовал в параде Победы 24 июня 1945 г., выполняя фейерверк над Красной площадью с самолета. С 1947 г. Р. И. Каприелян - летчик-испытатель. В первый же год работы он принял участие в государственных испытаниях самолета Ту-4. Во время очередной посадки одно колесо шасси не выпускалось. Р. И. Каприелян совершил несколько кругов - бесполезно. С земли дана команда - экипажу покинуть самолет. Но Р. И. Каприелян принял другое решение: истратить горючее и совершить посадку на одно боковое и носовое колесо. Он спас ценный опытный экземпляр самолета, блестяще посадив его на два колеса - переднее и правое. В московской квартире летчика висел большой фотоснимок самолета Ту-4 с надписью «Рафаилу Ивановичу Каприеляну в память о совместной работе и о первой блестяще выполненной посадке этого самолета на одну ногу. А. Н. Туполев». За четыре года работы Р. И. Каприелян провел много экспериментальных летных испытаний. В ходе работы он обучал летчиков-испытателей. В 1953 г. Р. И. Каприелян был переведен в КБ генерального конструктора М. Л. Миля, где проработал 13 лет, из них 12 - шеф-летчиком-испытателем. Опять новое дело, но Каприелян быстро освоился. Когда в самом начале работ А. Н. Туполев впервые приехал на аэродром знакомиться с вертолетной техникой, он был потрясен и произнес фразу, сразу ставшую крылатой среди летчиков: «Лучше тигрицу в зубы целовать, чем летать на вертолете». За время работы в КБ М. Л. Миля Р. И. Каприелян стал основоположником практической методики летных испытаний, подготовил славную когорту молодых летчиков-испытателей вертолетов, в том числе Гургена Карапетяна, который позже сменил Р. И. Каприеляна, став шеф-летчиком-испытателем. Многие из учеников Р. И. Каприеляна стали Героями Советского Союза и заслуженными летчиками-испытателями СССР. Едва ли не все новые вертолеты, созданные за многие годы конструкторским бюро, которым руководил М. Л. Миль, были испытаны Каприеляном. Р. И. Каприелян испытал и дал путевку в небо вертолетам Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, многие из которых по своим летно-техническим качествам и грузоподъемности превосходили зарубежные серийные вертолеты такого же типа. В 1956 г. началась борьба за мировые авиационные рекорды. На вертолетах Ми-8 установлено 11 мировых рекордов, 8 из которых - на счету Р. И. Каприеляна. Мировые рекорды устанавливали также Гурген Карапетян и Николай Митинян. В 1969 г. Комитет по делам спорта при Совете Министров СССР присвоил Р. И. Каприеляну звание мастера спорта международного класса. В 1961 г. Р. И. Каприеляну одному из первых в СССР было присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР». Он награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной звезды, орденом «Знак Почета», медалями СССР. В честь 30-летия Победы над гитлеровской Германией Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1975 г. за героические подвиги в годы Великой Отечественной войны и испытание новых вертолетов в послевоенное время, проявленное при этом мужество и героизм заслуженный летчик-испытатель СССР Рафаил Иванович Каприелян был удостоен звания Героя Советского Союза. Р. И. Каприелян практически раз в один-два года приезжал со своей супругой Верой Ефимовной в Армению, часто провозил в Ереван своих друзей - летчиков и не летчиков. Однажды он привез в Армению внука Айвазовского, автора фигуры, впоследствии ставшей элементом высшего пилотажа, «штопора», Констинтина Константиновича Арцеулова и его сына известного оператора-документалиста Олега Арцеулова. Рафаил Иванович Каприелян очень любил Армению. Умер Р. И. Каприелян 12 июня 1984 года. Подготовил Армен Назарян по материалам книг Игоря Шелеста «Лечу за мечтой», Марка Галлая «Испытано в небе», «Книга о героях», «Герои огненных лет».

-

Генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян: «В 1994 году мы вполне могли добить Азербайджан, просто Азербайджану повезло в том, что наше тогдашнее руководство в 1994 году убедили подписать перемирие, что я считаю большой ошибкой. Начнем с того, что именно сами азербайджанцы вынудили нас воевать. Первоначально у нас не было для этого ни желания, ни возможностей. Все это появилось уже потом, вначале же наша сила была лишь в том, что мы за время оккупации Нагорного Карабаха советскими войсками и азербайджанским ОМОНом научились сопротивляться внутри своей страны. А когда СССР развалился, и советская армия ушла из Азербайджана, азербайджанцы оказались неспособными воевать с нами, так как они уже не могли стрелять по нашим бойцам из-за спин русских. Тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев попросил Бориса Ельцина, Нурсултана Назарбаева и остальных лидеров СНГ сделать все, чтобы остановить наступление армянских сил по всему фронту противостояния. В результате президент Армении Левон Тер-Петросян был поставлен в такие условия, что ему ничего не оставалось, как пойти навстречу уговорам президентов России и Казахстана. Сказать, что у нас в 1994 году был потенциал для продолжения дальнейшего наступления на азербайджанского агрессора, значит не сказать ничего. Азербайджанская армия в то время была полностью парализована и была попросту не способна оказывать сопротивление. Мы тогда не имели ни одной проблемы в плане продолжения наступления. Однако в результате Бишкекского договора азербайджанцы получили передышку и возможность перегруппироваться. Я считаю, что нам нужно было добить врага, неуклонно наступая на Азербайджан, и лишь после этого отойти на те позиции, на которых мы реально могли бы закрепиться. Мы этого не сделали и тем самым подвели целый народ - талышей, которые стремятся создать Талышскую республику. Та линия обороны, которую Армения имеет сегодня против Азербайджана, в плане обороны является оптимальной. Мы привыкли говорить об Азербайджане и азербайджанцах, но азербайджанцев в этом самом Азербайджане по большому счету и нет. Продолжив наступление в 1994-м, мы дали бы возможность угнетенным нацменьшинствам Азербайджана самоопределиться, тем самым положив конец «существовавшему веками Азербайджану». По всей вероятности, в дальнейшем Алиев попытался бы их объединить хотя бы в автономии и, вероятно, ему бы это удалось, так как он всегда был «хитрым лисом». Сейчас же в Конституции Азербайджана вообще нет даже упоминания об автономиях. И то, что они собираются на словах предоставить «высокую степень автономии» Карабаху, не имеет ни единого основания даже по их законам. Азербайджан в своих угрозах в отношении Армении и НКР постоянно блефовал, продолжает блефовать и сейчас. Допустим, Алиев войдет в противоречие со здравым смыслом и начнет новую войну, и чего он добьется помимо тысяч новых жертв с обеих сторон? Это единственное обстоятельство, которое объясняет нежелание Армении участвовать в новой авантюре Баку. И в Баку прекрасно осознают, что мы войны не боимся в той же степени, в какой ее не желаем. Азербайджан сегодня к войне не готов. В первую очередь это не нужно самому Алиеву, в карман которого текут нефтедоллары, принадлежащие всем азербайджанцам. К Алиеву попадает лишь 10-15% сумм, вырученных за нефть, остальное принадлежит иностранным компаниям, которые инвестировали в добычу нефти миллиарды, которые они должны выкачать обратно и еще заработать при этом. Поэтому в этом смысле Алиев связан по рукам и ногам. В утешение Алиеву остается военная риторика, закупка вооружений, их производство на месте. У Азербайджана достаточно большая программа по закупке и производству вооружений. В Баку даже собрались производить вертолеты системы «Ураган» и т. д. Однако мы не должны забывать, что это тоже вид генеральского бизнеса: если реально разобраться в том, что азербайджанцы приобрели за последнее время, то выяснится, что они вывезли из Украины весь хлам, который валяется там еще после вывода советских войск из ГДР. Что поделаешь, бизнес есть бизнес. Кроме того, нельзя забывать о пораженческом синдроме, который появился в Азербайджане после карабахской кампании, аналогичный синдром существует, к примеру, у Турции в отношении России. Именно это обстоятельство в виде укоренившегося в азербайджанском обществе пораженческого синдрома и является одной из причин воинственности Алиева, он пытается заменить этим в Азербайджане дух карабахской армии, который ничто не способно сломить». Из интервью агенству АрмИнфо

-

Арис КАЗИНЯН Три листа с подписью одной стороны на каждом В эти дни исполняется 15 лет режиму прекращения огня на фронтах Карабахской войны. Сами фронты пролегали не только по периметру азербайджано-карабахского военного противостояния, но и вдоль государственной границы Республики Армения: боевые действия развивались на территории 11 из существующих на тот момент 36 районов республики и сопровождались массированными обстрелами не только прифронтовых сел, но и многих райцентров – Ноемберян, Красносельск, Капан и др. В самом начале 1990 гг. вылазки врага наблюдались и в 50 км к югу от Еревана, в Ерасхаванской степи, где также шли упорные и ожесточенные бои. Баку всегда находился далеко от фронта и, кстати, никогда не ощущал масштабность и трагизм навязанной им же войны. К тому же он вел колониальную, а не отечественную войну; обстоятельство, которое в свою очередь способствовало инертному восприятию событий, характерному для жителей всякой метрополии. Апшеронские магнолии и акации не вырубались, а если что-то и колыхало верхушки пальм, так только каспийский бриз. Новые бакинцы воспринимали войну как социальное явление и рассматривали ее сквозь призму таких процессов, как приток десятков тысяч людей «из далекой провинции», и связанных с этим неудобств. В 1989-1994 гг. население бухты действительно ощущало некоторый социальный дискомфорт, в чем, естественно, обвиняло армян. Таким образом, граждане этой республики в подавляющем своем большинстве не могли в полной мере осознать значимость подписанного 15 лет назад Бишкекского протокола, равно как и последующих документов. Иначе думала официальная власть. Она прекрасно понимала необходимость установления «режима передышки», так как в противном случае силы армянской самообороны вполне были способны установить контроль над жизненно важными коммуникациями, причем это могло сопровождаться и новым подъемом лезгинского, талышского и некоторых других движений, чреватых полным раздроблением этой искусственной государственности. В нашем предыдущем материале мы постарались представить «азербайджанский мотив» присоединения к Бишкекскому протоколу и подписания московского акта. Однако почему на этот шаг пошел Ереван? В зависимости от политических пристрастий и уровня знания предмета можно, конечно, строить разные версии. Проблема в том, что владеющий информацией малочисленный контингент либо молчит, либо представляет событие в приглядном для себя свете. Вопросы, связанные с наиболее важными этапами новейшей армянской истории, в лучшем случае становятся деталью технологии предвыборной борьбы. Самвел Бабаян – бывший командующий армией Нагорного Карабаха - обещал ознакомить население страны с деятельностью первого президента РА Левона Тер-Петросяна в период войны, но до сих пор этого не сделал. Второй президент Армении в свою очередь рассказал о «горисском эпизоде» исключительно в контексте предвыборной гонки. Возникает вопрос: имеет ли право армянский народ быть информированным в этом деле или это его право является виртуальным и ограничивается лишь предвыборным периодом? Нет никаких оснований полагать, что вопрос позиции Левона вообще бы затрагивался, если б тот продолжал свою затворническую жизнь. Почему Ереван вообще подписался под документами, чем, кстати, способствовал трансформации правового аспекта проблемы, - ее перехода из плоскости азербайджано-карабахского в формат азербайджано-армянского противостояния? Не здесь ли корни постепенного вытеснения Степанакерта из переговорного процесса именно как стороны конфликта? По крайней мере, доподлинно известно, что «ереванская подпись» под соответствующими актами была поставлена по требованию Баку. Вот как описывает этот фрагмент Владимир Казимиров (в 1992-1996 гг. глава российской посреднической миссии, полномочный представитель президента России по Нагорному Карабаху, участник и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России): «Казалось бы, путь к соглашению был открыт. Но сорвать все могла и мелочь. Руководство Азербайджана хотело оформить прекращение огня с Ереваном, который не желал этого без участия Степанакерта. Сводить их представителей - значило терять время и утратить шанс в случае перемены обстановки на фронте. Оставалось лишь обойти капризы сторон и подписать документ в любой приемлемой форме. В кабинете тогдашнего азербайджанского президента Гейдара Алиева в Баку мы подготовили текст соглашения с тем, чтобы его подписали министр обороны Азербайджана и командующий Армией обороны Нагорного Карабаха. Но Гейдар Алиев просил еще раз попытаться подключить Ереван. Российские дипломаты, кстати, давно говорили Еревану, что Армения - прямой участник конфликта, но там уходили от признания своей роли, хотя в итоге все же согласились подписать». Таким образом, подготовленный в алиевском кабинете текст пришлось повторить на трех листах для раздельной подписи каждой из трех сторон. Азербайджанский министр обороны Мамедрафи Мамедов подписал свой лист 9 мая 1994 года в Баку в присутствии российского посредника. Затем 10 мая документ подписал в Ереване его армянский коллега Серж Саргсян и 11 мая в Степанакерте - командующий карабахской армией Самвел Бабаян. Эти три листа с подписью одной стороны на каждом, сведенные в Москве воедино, и стали соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Подтвердив идентичность этих текстов конфликтующим сторонам, Россия как посредник объявила соглашение вступившим в силу с 12 мая. Прошло 15 лет с этого знаменательного события, однако до сих пор вопросов намного больше, чем ответов.

-

Из интервью отставной козы барабанщика: http://www.rulife.ru/index.php?mode=article&artID=1259

-

Sorry за офф-топ, но эту книгу давно пора отсканировать и выставить на форуме. Кто этим готов заняться?

-

Freedom House и Human Watch призвали страны-члены ООН не позволить некоторым государствам получить голоса в Совете прав человека. Организации опубликовали доклад, который свидетельствует о том, что в двух третьих 20 стран-участниц выборов, намеченных на следующую субботу, было зарегистрировано грубое нарушение прав человека. Согласно исследованиям, Азербайджан, Камерун, Китай, Куба, Джибути, Россия и Саудовская Аравия не соответствуют критериям прав человека. Наибольшее давление наблюдаются в Китае, Кубе и Саудовской Аравии, где нарушаются все основные политические и гражданские свободы. Согласно докладу, еще в 6 странах - Бангладеш, Иордании, Кении, Киргизии, Нигерии и Сенегале – зафиксированы случаи частичного нарушения прав.

-

Рубен Мелконян О ПРОЯВЛЕНИЯХ АРМЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТУРЦИИ Вопрос похищенных мусульманами в годы Геноцида армянских женщин и девушек, особенно в последние годы, появляется в поле зрения турецких научных и литературных кругов, принося с собой множество открытий и вопросов. Особенно в восточных районах Турции (т. е. в ряде областей исторической Армении) довольно часто встречаются люди, утверждающие, что имеют предков-армян. Проблема существования исламизированных армянок стала материалом современной турецкой литературы, и можно даже говорить о формировании определенной литературной тематики. В современной Турции проживают люди, родившиеся от смешанных браков и, в том числе, браков между мусульманами и похищенными ими и насильственно исламизированными армянскими женщинами и девушками, образуют целую армию, в которой также заметны поиски корней, проявления кризиса идентичности. Этот щепетильный для Турции вопрос в настоящее время набирает обороты и порождает новые явления, становится причиной раскрытия личных трагедий и скрываемых десятилетиями семейных историй. В то же время, тема этнического происхождения не обходит практически ни один слой турецкого общества. Имена нескольких высокопоставленных представителей турецкого духовенства также муссируются в контексте вопроса армянского происхождения, становясь предметом общетурецкого обсуждения. Несколько лет назад в Турции начал активно обсуждаться вопрос о том, что 82-ой Армянский Константинопольский патриарх Шнорк Галустян и председатель управления по делам религии Турции (духовный предводитель мусульман Турции) Лютфи Доган – сводные братья. Отмечается, что мать будущего патриарха Шнорка Шушан Гюлтане во время Геноцида 1915 г. была похищена турком-мусульманином, и что якобы один из детей, рожденных от этого брака, в 1970-х гг. стал духовным предводителем мусульман Турции. Как отмечают многие источники, о том, что они братья, десятилетиями говорилось в армянской константинопольской общине, однако шум вокруг вопроса поднялся после публикации в сентябре 2005г. в турецком журнале «Ени Актуел» интервью предводителя Германской епархии Армянской Апостольской Церкви Гарегина Бекчяна, в котором он сказал следующее: «Патриарх Шнорк мне рассказывал, что его мать (в 1915 г.) похитили, а он попал в детский дом. Затем мать вышла замуж за похитившего ее мусульманина, от которого родила двух или трех детей, один из которых – председатель управления по делам религии Лютфи Доган». Бекчян также добавил, что в похоронах матери патриарха участвовали также ее дети-мусульмане, в том числе, Лютфи Доган. Тогда многие говорили: «Какой святой женщиной она была. У нее два сына: один – патриарх христиан, а другой – предводитель мусульман». Эта статья «Ени Актуеля» была перепечатана в ряде турецких газет и стала главным предметом обсуждения. Реакция на нее была длительной и, можно сказать, не стихла до сих пор. Следует отметить, что управлением по делам религии Турции один за другим руководили два Лютфи Догана. После публикации этой вести сразу возник вопрос, который из Лютфи Доганов (10-ый и 11-ый предводителя мусульман) приходится предполагаемым сводным братом патриарха Шнорка. Добавим также, что оба бывших предводителя сразу опровергли информацию о своем армянском происхождении, более того, посчитали это оскорблением. Говорилось даже о возбуждении судебного дела. Кроме того, будучи в противоположных лагерях, они не преминули использовать утверждения об армянском происхождении в своих целях и намекнули, что армянское происхождение имеет другой Лютфи Доган. Если провести параллели между подобными событиями нынешней Турции, то сходство будет очевидно. С комментариями по поводу вопроса выступили многие, однако об этой темной странице в истории своей семьи ранее говорил и сам блаженной памяти патриарх. Так, в 1965 г., в связи с 50-летней годовщиной Геноцида армян, турецкие журналисты прямо спросили патриарха Шнорка, был ли на самом деле геноцид. Для всех армянских патриархов периода Турецкой Республики этот вопрос всегда был одним из самых трудных, и от них требовалась дипломатическое мастерство, чтобы избежать ответа на вопрос. Патриарх Шнорк дал уклончивый ответ: «Я не историк, пусть на это ответят историки». Однако когда журналисты настояли на ответе, патриарх сказал: «В 1915 г. мне было 7 лет. Из нашего рода, состоящего из 70 человек, остались в живых только я и моя мать. Во время депортации я потерял свою мать, поскольку она вынуждена была выйти замуж за мусульманина-турка. Теперь вы мне ответьте, где мои родственники. Если вы найдете ответ на этот вопрос, тем самым ответите на вопрос, был геноцид или нет». К вопросу семьи патриарха Шнорка в 2005 г. довольно подробно обратился также нынешний Константинопольский патриарх Месроп Мутафян. По его словам, ни один из Лютфи Доганов не приходится сводным братом патриарха Шнорка: «Отец патриарха Шнорка – Мигран, в свое время перебрался из Себастии в село Езгати Игдели. Галустяны были одной из знатных, высокоуважаемых семей села, а мать патриарха была из села Езгати Бебек. Ее звали не Гюлдане, а Шушан Гюлтане. Если не ошибаюсь, переехав в 1908 г. в село Игдели, она вышла замуж за Миграна Галустяна. От этого брака родились четверо детей – Ануш, Шнорик (в дальнейшем – патриарх Шнорк), Армен и Аршак». Ануш в возрасте двух лет умерла от болезни. Во время погромов в Игдели Мигран Галустян, его братья и родственники были убиты. Патриарх Шнорк говорил, что братская могила убитых находится у оврага недалеко от села. Некоторые даже называют эту местность Кровавым оврагом (по-турецки – Каныл дере). Вдову Шушан Гюлтане вместе с тремя детьми забрал к себе их сосед Хаджи Али Доган – как вторую жену. Шушан вместе с детьми живет на первом этаже ограбленного дома мужа (Миграна)». Месроп Мутафян считает маловероятным, что Лютфи Доган и Шнорк могут быть братьями, поскольку у Шушан Гюлтане от второго мужа сыновей не было. Однако примечательно следующее: Месроп Мутафян отметил, что Шушан Галустян тревожилась, что к его спасшимся детям односельчане-мусульмане могут относиться плохо и, может быть, причинят вред, поэтому искала пути их спасения. Она послала старшего сына Армена в детский дом в Таласе, а спустя полтора года, известив находящихся в Кесарии родственников покойного мужа, отправила в детский дом в Таласе младшего сына Аршака. Старший сын Армен в 1923 г. заболел и умер в детском доме. Аршака американские миссионеры-протестанты на первое время поместили в одном из детских домов недалеко от Бейрута, затем – в другом приюте в палестинском городе Назарет. В 1927 г. Аршак Галустян поступил в духовную гимназию Иерусалимского Армянского Патриаршества, а в 1935 г., тезоименовавшись в Шнорка, стал священнослужителем. В 1955 г. в Эчмиадзине был рукоположен в епископа, вернулся в Стамбул и после 33-летнего перерыва посетил родное село и встретился с матерью. Во время активных обсуждений этих вопросов с комментариями выступил также племянник патриарха Шнорка, сын его сводной сестры Ханифи Йылмаз, проживающий в родном селе патриарха – Игдели. Он также заявил, что Лютфи Доган не является сводным братом Шнорка Галустяна, и эта история может быть связана с тем обстоятельством, что фамилия второго мужа Шушан также была Доган. Племянник-мусульманин патриарха также заявил, что его бабушка – мать патриарха, выйдя замуж во второй раз, обратилась в ислам. Как сказал Ханифи Йылмаз, «этот факт был известен также нашему дяде (патриарху Шнорку – Р. М.)». Ханифи Йылмаз рассказал, что после переезда в Стамбул к Шушан наведывалась ее дочь Ханымкыз, рожденная во втором браке, которой Шушан Гюлтане якобы сообщила, что продолжает оставаться истинной мусульманкой и об этом знает также патриарх Шнорк, однако, чтобы ее сыну ничего не угрожало, она скрывает свою истинную религиозную принадлежность и совершает мусульманские обряды тайно, т. е. является своеобразной криптомусульманкой. Следует отметить, что этот эпизод жизни Шушан Гюлтане достоин особого внимания: известно, что после смерти мужа ее исламизировали и дали имя Гюлкыз. Однако нынешний Константинопольский патриарх Месроп Мутафян в своем интервью отметил, что в 1959 г., когда епископ Шнорк был местоблюстителем Иерусалимского Армянского патриарха, его мать Шушан Гюлтане перебралась в Иерусалим, стала паломницей и начала жить в армянской церкви Святого Акопа. В 1961 г. патриарх Шнорк был избран Армянским Константинопольским патриархом. После этого его мать переехала в резиденцию патриаршества и начала жить вместе с сыном. «Когда здоровье позволяло, каждое воскресенье вместе с сыном-патриархом ходила в церковь и участвовала в литургиях. Так что слухи о том, что она «криптомусульманка», несколько странны», – считает Месроп Мутафян. Известно также, что мать патриарха до своей смерти жила с сыном, похоронена на армянском кладбище, в армянской прессе даже хранятся данные о ее похоронах. Т. е., достаточно правдоподобно предположение о том, что она официально повторно обратилась в христианство, а если бы она осталась мусульманкой, то ее не разрешили бы похоронить по христианскому обряду и на армянском кладбище. Действительно, представленные факты опровергают родственную связь патриарха Шнорка и духовного предводителя Турции. Как говорил Грант Динк, «был положен конец этим слухам, десятилетиями муссируемым в армянской общине, однако стало ясно, что у патриарха есть также родственники-мусульмане». В результате этого скандала оставил свою должность также главный редактор журнала «Ени Актуел». А на днях нам стал известен комментарий Гарегина Бекчяна по этому вопросу, в котором Бекчян вновь подтверждает, что ему об этом рассказал сам патриарх Шнорк. Однако даже после вышеупомянутых разъяснений слухи об армянских корнях одного из религиозных лидеров Турции не прекращаются, и во время шумихи, поднявшейся вокруг патриарха Шнорка, профессор Зекерия Беяз по телевидению заявил, что в действительности армянкой является мать 12-го предводителя Турции Сулеймана Атеша. Более того, по словам профессора, Сулейман Атеш в своих статьях положительно отзывается о христианстве и, таким образом, служит армянскому лобби. Некоторое время спустя к нему присоединился также отличающийся националистическими взглядами Сулейман Йешилюрт: в опубликованной в 2007 г. книге «Армянские и греческие верообращенные с древности до наших дней» он со всеми подробностями написал об армянском происхождении Сулеймана Атеша. Отметим, что эта книга, имеющая научные притязания, полна «фактами»-сплетнями и «разоблачениями». А в целом автор винит за верообращение только его жертв, а вовсе не организовавшее и побудившее к этому турецкое государство. Сулейман Йешилюрт утверждает, что в результате изучения различных источников выяснил следующее: профессор Сулейман Атеш родился 31 января 1933 г. в селе Тадым (Харберд). Его отец – Ибрагим-ага, мать – армянка Бетин, которую во время «ссылки» 1915 г. ее родители-армяне оставили одной из местных турецких семей. Позже Бетин выдали замуж за считающегося набожным Ибрагима-агу и дали ей новое мусульманское имя Бехие. Исламизированная Бехие родила двоих сыновей – Сулеймана и Явуза. Сулейману с детства дали исламское образование. Он закончил богословский факультет Анкарского университета, затем защитил научную диссертацию, получил ученую степень доктора, а позже – профессора. Пришедшее в 1976 г. к власти новое коалиционное правительство уволило с работы 11-го начальника управления по делам религии Турции Лютфи Догана (считающегося левым) и назначило вместо него Сулеймана Атеша. Уже в то время начались разговоры об армянских корнях его матери, даже распространилось мнение, что «левого» начальника поменяли на начальника-армянина. Пришедшее к власти в 1978 г. новое правительство освободило от должности Сулеймана Атеша, и он вернулся к университетской деятельности. В турецкой прессе того времени слухи об армянском происхождении матери Атеша вызвали большой шум, который затем утих. Однако после интервью Гарегина Бекчяна этот шумиха вокруг этого вопроса начала набирать новые обороты. Интересно, что Сулейман Атеш отрицал армянское происхождение матери, однако проживавший в Харберде его брат Явуз в интервью СМИ заявил: «Да, моя мать имеет армянское происхождение, однако она всю жизнь жила как истинная мусульманка». Вышесказанное является проявлением «болезни этнического происхождения», получившей в Турции широкий размах. В связи с этой проблемой в одной из турецких газет была высказана следующая небезынтересная мысль: «Те, кто сегодня делает антиармянские призывы, должны быть готовы к сюрпризам, поскольку люди тех местностей, где были совершены погромы, отнюдь не могут быть уверены в своем происхождении». К общераспространенной привычке использования в Турции армянского происхождения в качестве обвинения на днях обратилась жительница Константинополя Алин Ташчян, с сарказмом отметив, что одной из выгодных сторон нескрываемой армянской идентичности в Турции является то, что тебя никогда не «обвинят» в армянском происхождении. Общеизвестно, что во время Геноцида похищенных женщин заставляли обращаться в ислам, и исключением не была также мать патриарха Шнорка Шушан Гюлтане. Однако при удобном поводе, даже в преклонном возрасте, она вернулась к своим корням – христианству, а тысячи армянских женщин, разделивших ее судьбу, не имели такой возможности и в основном держали тайну и память о своих корнях в секрете до конца своих дней. Кроме того, они были в сложном психологическом состоянии и должны были сделать выбор: либо вынужденно остаться в новой семье и заботиться о детях, родившихся от своих похитителей, либо бежать. Эта жестокая дилемма и материнский инстинкт многих вынудили пойти на своеобразное самопожертвование и страдать всю жизнь. Однако случалось, когда при возможности они покидали свои «новые» семьи, а дети росли с ненавистью к своей матери-армянке, покинувшей их. Факты также показывают, что мать патриарха Шнорка всячески желала спасти своих детей, и это удалось только в случае с одним из них, а оставшаяся в селе девочка Шнорик вышла замуж за курда. Очевидно, что после принудительного обращения в ислам у армянских женщин привязанность к своим корням не угасла. Красноречивый факт: один из самых видных руководителей Армянского Константинопольского патриаршества, патриарх Шнорк, – сын одной из таких женщин. То есть, мы еще раз становимся свидетелями того, что в случае с исламизированными армянами очень важны обстоятельства, и неправильно занимать отвергающую позицию в отношении всех них.

-

Вооруженные Силы Республики Армения не будут участвовать в плановых учениях НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира» в Грузии. Как сообщили в Министерстве Обороны Армении, решение об отказе уже принято, но официальное подтверждение данной информации распространит МИД страны. Напомним, что спецпредставитель России в НАТО Дмитрий Рогозин недавно заявил, что список «отказников» от учений не окончательный и не ограничится Белоруссией, Казахстаном, Латвией и Эстонией.

-

Спасибо Гарегин джан! merharenik.narod.ru и hay.do.am - это также огромная и нужная для армянства работа. Творческих удач тебе лично, благодарного читателя и процветания твоим = нашим ресурсам!

-

Игорь МУРАДЯН ТУПИК - КАК ВЫЗОВ И УСЛОВИЕ ДЛЯ ПРОРЫВА Армяне ощущают, что происходят какие-то события, но не в состоянии понять, что именно. Осенью 2008 года, когда русские пытались продать карабахскую провинцию азерам, практически, задаром, армяне все еще испытывали некие сомнения по поводу целесообразности некоторых шагов армянского политического руководства. Сейчас, когда в Швейцарии было подписано что-то такое, что даже не имеет официального названия, в армянских душах стали пробуждаться сомнения и усиливаться подозрение, что дело это тухлое и, в конце концов, пахнет паленым. Так что же произошло? Задолго до прихода к власти в Вашингтоне Демократической партии, когда еще имя сенатора-демократа от Иллинойса не было широко известно, некоторые армянские политические авторы предупреждали, что новая демократическая администрация в США будет достаточно опасна для интересов Армении, так как, вследствие своей идеологической и политической природы, она вернется к приоритетам политики Б. Клинтона и очень быстро развернет в регионе политику гашения конфликтов различного рода. При этом, подозрение в том, что Барак Обама - некий политик-идеалист, не имеет ничего общего с действительностью и, тем более, не дает ответа на вопрос, в чем состоят приоритеты демократической администрации. Никто из нынешних членов американской администрации, в первую очередь, вице-президента и государственного секретаря, а также министра обороны и шефов разведок, даже отдаленно не напоминают политиков-идеалистов. Это профессионалы, с большим опытом администрирования, опирающиеся на достаточно известные группы политиков, функционеров и аналитиков, которые считают, что проведение США успешной внешней политики требует применения неких принципов и технологий. Гашение конфликтов во внешней политике США нужно воспринимать как метод контроля и управления различными процессами в регионах, только и всего. Именно таким образом и нужно воспринимать усилия администрации Б.Клинтона на Ближнем Востоке и на Балканах. В настоящее время, США применяют аналогичные технологии в отношении Турции и Ирана, которые рассматриваются в политике США, как две дистанцированные, но сопряженные проблемы. Нынешняя администрация США продолжает применять по отношению к Турции такую же политику изоляции и блокирования, что применяла администрация Дж. Буша. В отношении Ирана политика США изменилась. В Вашингтоне считают, что Иран готов к урегулированию отношений с США, и подают иранцам очень серьезные сигналы. Если американо-иранские отношения улучшатся, хотя бы отчасти, США получат новые возможности по решению вопросов в Афганистане, фрагментации Пакистана, по проникновению в Центральную Азию, управлению арабским миром, а также снижению стратегической значимости Турции. Очень давно в Вашингтоне не делали таких реверансов в отношении Турции, которые турки увидели от Б.Обамы в Константинополе в начале апреля 2009 года. Нужно сказать, что, прежде всего, сами турки восприняли эти заявления и пожелания как фантастические и почти как насмешку. Если даже предположить, что США пытаются вернуться к своей двусмысленной политике по проталкиванию Турции в Европейский Союз, это вовсе не означает, что данная политика имеет какие-либо политические ресурсы. Будет ли принято Лиссабонское соглашение или нет, вопрос о невозможности приема Турции в ЕвроСоюз уже решен. В последние годы США умело выстроили в геополитическом окружении Турции два десятка проблем, которые Турция разрешить политическими методами не способна и вынуждена прибегать к военным действиям. США не для того блокировали экспансию Турции в Евразии, чтобы допустить осуществление ею проектов по региональному господству, тем более, сейчас, когда США осуществляют новый рывок в Южной и Центральной Азии, с прицелами уже даже не на Россию, а на Китай. Турция, как равноправный партнер, американцам не нужна. Зачем же американцам нужны некие «прорывы» в турецко-армянских и армяно-азербайджанских отношениях? Мысль о том, что это нужно США для дистанцирования Армении от России, следует отнести к политическому багажу хорошо подзабытого тезиса из отечественной истории. Американцы уже давно работают в регионе и очень хорошо понимают, что, несмотря на высокую заинтересованность Армении в интеграции с евроатлантическими структурами, такой малозначимый фактор, как открытие турецко-армянской границы и установление между двумя странами более-менее терпимых отношений, не приведет к уходу Армении от тесного сотрудничества с Россией. В этой американской игре Россия если и принимается в расчет, то только как государство, пытающееся создать некий временный или частный, но весьма неприятный для США альянс с Турцией - для недопущения усиления военного присутствия США в Черном море и в Южном Кавказе. В Вашингтоне очень хорошо представляют себе реалии в данном регионе, и нет каких-либо «благоприятных» ожиданий по поводу быстрого разрешения проблем и конфликтов. Как и в любом политическом проекте, допускаются два результата – «положительный» и «отрицательный», и очень важно представить, что в данном случае можно считать «положительным» результатом. Несмотря на декларации о том, что турецко-армянская и карабахская проблемы рассматриваются параллельно, но изолированно, американцы не могут не оценить весьма низкую вероятность открытия границы без вполне определенных и катастрофических для Армении территориальных уступок в карабахской провинции. Турецкие политики вполне определенно заявили об этом, и ожидать изменений позиций Анкары вряд ли возможно. Поэтому, «положительным» результатом может считаться исключительно принятие Арменией условий, которые содержатся в Мадридском соглашении, то есть, возвращение Азербайджану сначала Низинного Карабаха, а затем и Нагорного, при вводе миротворческих войск и возвращении многочисленных азеров на армянские земли. Если этот план будет реализован, то США продемонстрируют свои возможности решить столь ощутимую проблему для Азербайджана и окажут услугу Турции, что обеспечит в некой, хотя бы ближней перспективе, лояльность этих двух государств. Вряд ли при этом США решат фундаментальные проблемы в отношениях с Турцией, но на это американцы не рассчитывают, ставя задачу сдерживания этой страны. Нужно понимать, что политика «сдерживания» предполагает не только возведение ограничителей, рычагов давления, шантаж и враждебную пропаганду, но и определенную поддержку по тем или иным вопросам, вплоть до оказания военной помощи. США имеют опыт проведения политики «сдерживания» в отношении Ирана и Ирака (двойного сдерживания), Индии и Пакистана, а также в отношении государств, находящихся в конфронтации с Израилем. США начинают развертывание глобальной системы сдерживания Китая, и, при этом, полны готовности тесно сотрудничать с ним по мировым и региональным проблемам. США не «бросили» Турцию на произвол судьбы ни по одному из ее региональных проблем – Кипр, Эгейское море, Балканы, Крым, Северный Кавказ, турки-месхетинцы, отношения с Арменией и Ираном, курдская проблема, отношения с Сирией, и, наконец, Центральная Азия. Повсюду США осуществляют «опеку» над Турцией, не допуская полного разворота ее политических амбиций. Таким образом, решение турецко-армянских проблем и карабахской проблемы может быть только в интегрированном виде. Можно успешно согласовывать и решать эти две проблемы в сочетании друг с другом, при этом заявляя, что между этими двумя проблемами нет связи, и обе они решаются изолированно. При этом, как бы ни подчеркивалась роль Минской группы в урегулировании проблемы, при данном исходе всем будет понятно, что реализован именно американский план по двум проблемам. Но может быть и «отрицательный» результат, когда турецко-армянская граница не будет открыта, а в карабахской провинции будет сохранен статус-кво. Нужно сказать, что это гораздо более предпочтительный вариант для США, так как Турция, а заодно и Азербайджан могут быть обвинены в деструктивной позиции, в неспособности к примирению и еще во многом другом. Армянский вопрос остается во всей своей полноте нерешенным, что станет сильным аргументом в руках американцев в выстраивании отношений с Турцией. Данное положение обеспечивает новое возвращение к проблеме турецко-армянских отношений, со временем, когда сложатся благоприятные условия. В этой версии необходимо принять во внимание одно вероятное обстоятельство. Любые «положительные» результаты могут быть сорваны, пересмотрены или, вообще, могут обернуться новым этапом конфронтации. При этом, Армения останется с вновь закрытой границей с Турцией и с утраченным Карабахом. Нужно помнить, что в соответствии с Мадридским соглашением, окончательное определение статуса откладывается на 15 лет, а вернее, вообще отменяется. Можно ли допустить, что турецкие политики не приняли во внимание данные возможные результаты, насколько их страна теряет политическую самостоятельность и сталкивается с ограничениями в региональной и, вообще, во внешней политике в результате данных политических приемов США? На протяжении последних 10 лет мне доводилось обсуждать проблемы турецко-армянских отношений, в том числе, роль и позиции России, США и Евросоюза, со многими турецкими аналитиками и экспертами, в том числе, проживающими и работающими в США и в Европе. В связи с этим, можно сделать следующие выводы. В последнее десятилетие усиливалось враждебное отношение к США и ЕвроСоюзу со стороны турецких интеллектуалов как левого, так и правового и религиозного толка, что во многом обусловлено пониманием того, что США и ЕвроСоюз вовсе не заинтересованы в урегулировании турецко-армянских отношений. Турецкие аналитики в начале 2000-ых годов блестяще спрогнозировали, что по мере разворачивания нового содержания в трансатлантических отношениях возникнет американо-европейский, а вернее, американо-франко-германский альянс (при согласии Великобритании), направленный на блокирование и изоляцию Турции. По замыслам турецких аналитиков, определяющую роль в блокировании Турции будут играть группировки, образующие сферу непубличной политики, католические круги, новые правые в Европе и христианские фундаменталисты в США, а также Израиль. Не столь давно, в беседе с турецкими аналитиками, можно было узнать, как и каким образом в арабском мире проводится организационная работа по блокированию усилий Турции на Ближнем Востоке. Турок мало интересует карабахская проблема, они стараются не включаться в какие-либо дискуссии по этой теме, весьма опасаются быть втянутыми в процессы и события, связанные с армяно-азербайджанскими отношениями. В Анкаре считают карабахскую проблему совершенно чуждой для себя, связанной с играми других держав, и считают, что втягивание Турции в карабахский процесс имеет целью столкнуть ее с Россией, внести большую разобщенность в турецко-российские отношения. В апреле 1998 году, во время исторических переговоров между С. Демирелем и Г. Алиевым в Анкаре (во время лечения Г. Алиева в военном госпитале), президент Турции сообщил руководителю Азербайджана идеи концепции внешней политики Турции в отношении Армении, что сводилось к такому определению: Турция и Азербайджан не могут уничтожить Армению в условиях современного мира, поэтому необходимо абсорбировать Армению, вовлечь ее в некие планы, которые могут принести к превращению ее в сателлита. Турецкие политические проектировщики неоднократно обращали внимание на то, что Армения не может выступать в отношениях с Турцией как вполне самостоятельный субъект, и поэтому она всегда будет рассматриваться третьими силами как фактор давления и принуждения Турции, наряду с другими факторами. Из всех имеющихся проблем Турцию волнует исключительно Карсский договор, и она крайне заинтересована в признании Арменией этого договора, без чего остается главное препятствие в открытии границы и в установлении официальных отношений. И ранее, на определенных этапах обсуждения карабахской проблемы, и в настоящее время, то есть, весной 2009 года, карабахская тема навязывалась Турции как некое условие или обстоятельство в урегулировании турецко-армянских отношений. Из высказываний турецких экспертов, Карсский договор - это, прежде всего, проблема Турции, а не Армении. После развала СССР Турция оказалась в состоянии, когда часть ее государственной границы оказалась непризнанной. В данном случае, США и Азербайджан совместными усилиями навязали Турции карабахскую проблему, причем, по сценарию, который предложила Россия в рамках своего успешно провалившегося плана осенью 2008 года. США предлагают осуществить Майндорфское соглашение в своей редакции. Россия попыталась решить свои вопросы и выстроить отношения с Турцией, в какой-то мере, за счет интересов Армении, а конкретно, путем сдачи Карабаха Азербайджану. Это очень насторожило США, и они не могут упустить инициативу, понимая, что Россия не в состоянии продолжать эту инициативу, не пересмотрев свои отношения с Арменией. Россия, в этом смысле, для США не опасный конкурент. Россия пытается играть в ту же игру, которую вели США в отношении Турции и Армении. Аналогичным образом, и США пытаются определить геополитическую роль Армении - как фактора, ограничивающего установление регионального господства Турции. Что же является основным политическим ресурсом США и России в этой игре, и кто представляется им наиболее предсказуемым и надежным партнером? Нынешнее политическое руководство Армении более зависимо от внешних влияний, чем Армения. Одновременно, происходит максимальное сближение позиций нынешнего руководства и актуальной оппозиции. И те, и другие готовы практически на любые условия, которые предлагают внешние стороны, ради удержания или захвата власти. Армения вовлечена в квази-стационарный процесс, который, при различных псевдо-позитивных ближних результатах, приводит страну к катастрофе. И, как ни странно, и Россия и США в гораздо большей мере сомневаются в капитулянтских настроениях в самом Карабахе, как это подразумевают в Ереване. Почему? Американцы имеют хорошую аналитическую традицию, русские ее не имеют, но, все же, прислали в Степанакерт своих аналитиков буквально накануне подписания соглашения в Москве.

-

Действительно классное видео! Гарегин с большим патриотизмом делает свой сайт. Молодец!

-

Их служба и опасна и трудна... В ночь на 27 апреля начальник московского ОВД «Царицыно» майор Денис Евсюков устроил настоящую охоту на людей, убив сначала водителя подвозившей его машины, а затем застрелив еще двух и ранив шестерых человек в магазине. Между тем, данный случай в практике российских правоохранителей вовсе не является единичным. ■ 2001 год. Нижний Новгород. Ольгу Маслову избили и изнасиловали сотрудники милиции и прокуратуры. В российском суде разбирательство прекращено «за недоказанностью вины обвиняемых». ■ 2002 год. Нижний Новгород. Три сотрудника милиции в медвытрезвителе избили Александра Аношина обломком стула и задушили, а чтобы замести следы, засунули в петлю. ■ 2004 год. Москва. На станции метро «Сокольники» милиционер проверял документы у уроженца Таджикистана Рустама Байбекова и выяснил, что у того нет регистрации. На требование заплатить штраф Байбеков ответил, что у него нет денег. Сотрудник милиции заявил Байбекову: «Что мне с тобой сделать, пристрелить что ли?», после чего произвел выстрел в рот потерпевшему. Пуля прошла сквозь горло и вышла над лопаткой. ■ 2004 год. Ульяновская область. Пьяный участковый пытался сжечь беременную жену. Он облил ее бензином, а потом поджег. Женщина выпрыгнула в окно, ожоги составили более 50 процентов тела, ребенка, которого она уже 26 недель носила в себе, женщина потеряла. ■ 2004 год. Башкирия. Сержант милиции на машине сбил пенсионерку. Чтобы замести следы, он забил насмерть женщину молотком и скрылся с места преступления. ■ 2006 год. Подмосковье. Милиционеры приехали к 16-летнему юноше для проверки подозрений в совершении им кражи. Участковые вывезли подростка в лес, где пристегнули наручниками к дереву и стали избивать. ■ 2007 год. Владивосток. Милиционер убил женщину, нанеся ей более 60 ран, когда узнал, что она намерена обратиться в прокуратуру по поводу бездействия милиции. ■ 2007 год. Тольятти. Оперуполномоченный в нетрезвом состоянии произвел два смертельных выстрела в задержанного прямо в камере. ■ 2007 год. Махачкала. Офицер ГИБДД после скандала с женой бросил в комнату две гранаты и открыл стрельбу. Жена и дочь офицера были убиты, а сын, зять и другая дочь - ранены. Зять разбушевавшегося офицера, также милиционер, застрелил тестя. ■ 2007 год. Ханты-Мансийский АО. Милиционер «ударил девушку головой в лицо» за отказ с ним знакомиться. ■ 2007 год. Кемерово. Пьяный оперуполномоченный выстрелил в голову водителю из-за конфликта на дороге. Скрываясь с места преступления, насмерть сбил двух пешеходов. ■ 2007 год. Екатеринбург. Два милиционера ППС задержали гражданина Таджикистана и обокрали его. Когда тот стал требовать вернуть вещи, отвезли его в лес и расстреляли. ■ 2008 год. Новосибирская область. Милиционер избил подростка, отвез его в лес и бросил там умирать. ■ 2008 год. Москва. Майор милиции ради забавы расстрелял прохожих: один человек оказался в реанимации. ■ 2008 год. Саратов. Трое милиционеров, «выбивая» из гражданина Армении Армена Гаспаряна показания, сожгли его заживо, облив бензином. По материалам российских интернет-изданий

-