-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Удар по Турции К 30-летию операции "Ван" 24 сентября 1981 г., Париж, пр. Хосмана, 170, консульство Турции. Четверо молодых армян 20-24 лет, вооруженные пистолетами и автоматами, взрывчаткой, в течение считанных минут захватывают консульство, взяв при этом 60 заложников. В ходе перестрелки убит один из турецких охранников, ранены двое бойцов и вице-консул. Так началась операция Армянской секретной армии по освобождению Армении (АСАЛА) под названием "Ван", осуществленная комитетом "Егия Кешишян" и ставшая исторической в летописи освободительного движения. Кем был Егия Кешишян и почему операция называлась именем первой армянской столицы? Бойцы АСАЛА Егия Кешишян и Завен Абетян, выполняя задание руководства, совершили нападение на здание турецкого посольства в Тегеране. В перестрелке погиб один охранник, а ребята были арестованы. Иранские власти жестоко покарали армянских азатамартиков, расстреляв обоих в столичной тюрьме "Эвин". Это произошло 17 сентября, когда ребята из группы собирались вылететь из Бейрута в Париж для выполнения задания. В честь этих двух мучеников группе было присвоено имя Егии, а один из бойцов в поддельном документе взял имя Завена. Название "Ван" объяснялось тем, что руководство АСАЛА считает Ван столицей объединенной Армении. Операция "Ван" - новое явление в деятельности АСАЛА и вообще в истории вооруженной борьбы в процессе национально-освободительного движения 1970-80-х годов. Перечислим эти особенности. Четыре бойца АСАЛА представляли различные партийные течения. Руководитель Вазген Сислян и его заместитель Геворг Гюзелян - гнчаки, Арам Басмаджян - дашнакцакан, Акоп Джулфаян - беспартийный. АСАЛА впервые осуществила операцию с заведомой перспективой гибели бойцов, чего не было ранее. В дальнейшем были осуществлены аналогичные самоотверженные действия, в том числе в Анкаре и Стамбуле (с гибелью Зограпа Саркисяна, Левона Экмекчяна и Мкртича Мадаряна). До операции "Ван" мишенью операций бойцов АСАЛА являлись турецкие дипломаты и иные объекты, что хотя и было чревато опасностью, но не предполагало встречных действий. На сей раз риск был велик, в том числе и потому, что вследствие повторяющихся нападений турецкие власти превратили свои представительства по миру в неприступные крепости. В результате операции "Ван" удар Турции наносился на ее территории, ибо дипломатическое представительство является территорией страны. Конечно, и до этого, и после АСАЛА наносила удары и на собственно турецкой территории и в захваченной турками Западной Армении, но "Ван" выделяется среди них масштабом и самоотверженностью. АСАЛА впервые осуществила взятие заложников. Более того, в течение всех 16 часов операции ее участники проявили высокую степень благородства к заложникам, никоим образом не задевая их человеческого достоинства, обеспечивая едой и лекарствами, что подтвердили в суде все заложники, в том числе и некоторые турки, от чего пришли в бешенство турецкие официальные представители. В ходе операции "Ван" АСАЛА предъявила турецкому государству конкретные политические требования в качестве условия завершения операции. Речь шла о признании Геноцида армян и возвращении прав армян, а также об освобождении из турецких тюрем армянских священников Манвела Еркатяна и Гранта Гюзеляна вместе с рядом курдских деятелей. "Ван" привел к всплеску патриотических чувств в среде находящейся на грани потери национальной идентичности армянской молодежи Франции. После распространения информации о случившемся в считанные минуты группы молодых людей из армян собрались у консульства и выразили скандированием солидарность с участниками акции. Неподалеку выстроилась и турецкая толпа. Французская полиция предотвратила чреватое кровопролитием столкновение. Операция сплотила все слои армянской общественности. Даже дашнакцаканы, которые до этого крайне отрицательно воспринимали деятельность АСАЛА, проявили нейтральность либо промолчали, хотя многие из них внутренне выражали одобрение. Операция "Ван" получила широкий отклик в армянских и международных СМИ. Ей был посвящен специальный выпуск "Айастана" (официальный орган АСАЛА) - 1981г., №16. Были сложены даже народные песни ("24 сентября") и др. Особняком стоит и процесс над четырьмя участниками операции, прошедший с 24 по 31 января 1984 года. Это был первый политический процесс после суда над Согомоном Тейлиряном 1921 года. Он превратился в трибуну обвинения Турции. Представители турецкой стороны, в том числе и историк азербайджанского происхождения Т. Атаев, были пригвождены к позорному столбу. Достаточно указать, что председатель суда запретил участникам заседания называть подсудимых террористами, потребовав употребления термина "комбатан" (бойцы). Интересы армянства блестяще защитили адвокаты Леклерк, Тейджан, Синьяр, Патрик Деведжян, Асланян, Пештималджян. С осуждением Геноцида армян, учиненного Турцией, выступила на процессе вдова национального героя Франции Мисака Манушяна госпожа Мелинэ и попросила у председательствующего разрешения поцеловать лбы четверых участников акции, что ей было позволено в виде исключения. Были также зачитаны письма Шарля Азнавура и Ашота Малакяна (Анри Верноя), разоблачающие антиармянскую, геноцидальную политику турецких властей. Суд заслушал свидетельства переживших Геноцид. Прокурор потребовал для Геворга Гюзеляна срока в 10 лет (учитывая, что он убил турецкого охранника), для Вазгена Сисляна и Арама Басмаджяна - по 7 лет, Акопа Джулфаяна - 5 лет. Ребята попросили вынести всем одинаковое наказание. И французское "правосудие" осудило всех четверых на 7 лет лишения свободы. По приговору предусматривалось возмещение материального ущерба, причиненного консульству. В ходе вынесения приговора и после произошел ряд знаменательных событий. На слова председательствующего ("Подсудимые, встаньте!") подавляющее большинство зала, состоящее из армян, встало. А когда зашла речь о финансовой компенсации консульству, певица Рози Армен запела песню "Проснись, лао", и ее поддержало в зале множество голосов. Протокол судебного процесса над бойцами "Вана" - ценный исторический документ. Его первая часть в переводе на западноармянский вышла в Бейруте в газете "Спюрк" (август 1991 - январь 1992 гг.), а на восточноармянском усилиями писателя и переводчика Григора Джаникяна - в журнале "Норк" в Ереване, затем отдельной книгой "Суд армян в Париже" - весной прошедшего года, с предисловием Каро Варданяна. Не удовлетворившись французским судом, Турция организовала свой процесс над четырьмя бойцами и приговорила их к смертной казни. Из бойцов на свободу вышли трое. Французские власти так и не дали отбывающим наказание статуса "политических заключенных", более того, создали вокруг них тяжелейшую морально-психологическую обстановку, в результате которой Арам Басмаджян в 1985 году покончил жизнь самоубийством. Он похоронен в Париже на кладбище Пер-Ла Шез. Вазген, Геворг и Акоп были освобождены раньше срока, в августе 1986 года, и возвратились в Ливан. Потом они обосновались в Армении. Геворг Гюзелян, являясь командиром отряда "Мецн Мурад", воевал в Арцахе, Вазген также внес свой вклад в эту борьбу. Сегодня Вазген и Акоп с семьями живут на родине, являются членами общественной организации "Обет Арарата" ("Ухт Арарати"), объединяющей большинство бывших бойцов АСАЛА. Они сегодня не пользуются какими-либо льготами или вниманием властей, порой даже некоторые чиновники "кидали" их или пытались "кинуть". Но это для них не суть важно. Главное - любовь и уважение народа. Вазген и Акоп заверяют, что, если будет нужно, они готовы вместе с сыновьями взять оружие и защитить родную землю. "Мы должны освободить еще много армянских земель", - считают бывшие бойцы АСАЛА. Геворг Язычян, 24.09.2011 г.

-

Нина Михайловна Вермишева-Киласонидзе (1908—1992) Н. М. Вермишева - выпускница Тбилисской Академии художеств. Полностью посвятила себя театру: она была главным художником Театра юного зрителя, оформляла спектакли в Театре имени А. С. Грибоедова и в Армянском драматическом театре. Автор оформления спектаклей Тбилисского театра музыкальной комедии им. Абашидзе, театров гг. Чиатура и Цхинвали. Член Союза художников СССР. Много и плодотворно работала в грузинском мультипликационном кино. В художественных работах она неожиданно предстает оригинальным графиком со своим особым взглядом на мир, воспринимая его остро и очень субъективно. Рисунок «Городская улица», так же как и набросок «Ночь в городке» — это лаконичный и в то же время насыщенный по содержанию рассказ о суетливой и шумной жизни большого города. А очаровательные в своей миниатюрности черно-белые, выполненные тушью и пером пейзажики (собственность семьи художницы) пленяют изысканной точностью линий, виртуозной передачей воздушной среды, ощущением покоя и единения с природой.

-

Маргарита Михайловна Хунунц (1916—2002) М. М. Хунунц - дочь Михаила Хунунца, выпускница Тбилисской Академии художеств. Жила и работала в том же доме, что и ее отец. Работала на киностудии «Грузия-фильм», и знание специфических особенностей искусства кино придает ее коллажу «Старая грузинка» неповторимый колорит. Привлекают своим мягким лиризмом и акварели «Портрет девушки» и «Пионы».

-

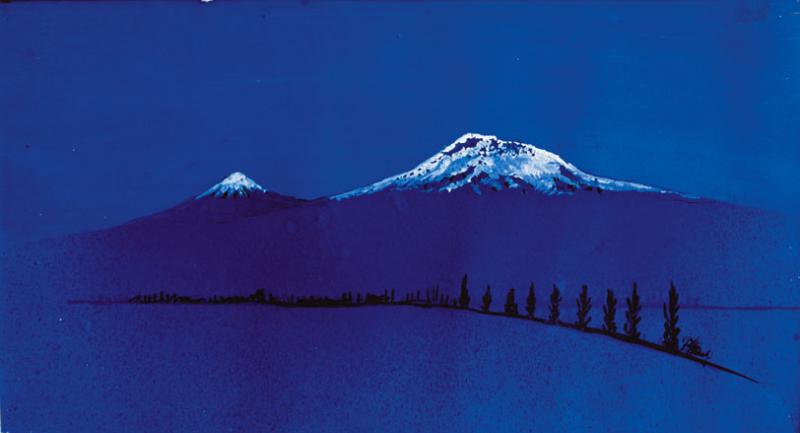

Роберт Гегамович Налбандян (1914—1974) - Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1955) Родился в Караклисе (уездный городок в Армении). Окончил Художественное училище в Ереване. С 1939 года и до конца жизни оставался главным художником Тбилисского армянского драматического театра им. С. Шаумяна. Будучи экспонентом выставок в Тбилиси, Баку, Ереване, Москве, он все-таки никогда не изменял своему истинному призванию — быть театральным художником, и это четко прослеживается в изысканной декоративности и изобретательной технике графического листа «Арарат». Спектакли: "Уриэль Акоста" (1940); "Георг Марзпетуни" по Мурацану (1942), "Хатабала" Сундукяна (1958), "Вернулся человек" Абшилава (1960). Оформлял также спектакли в Тбилисском русском театре им. А. Грибоедова, в Кироваканском арм. театре. Его работы имеются в театральных музеях Тбилиси, Еревана, Москвы, а также в частных коллекциях. «Арарат», б/г

-

Михаил Мнацаканович Хунунц (1883—1931) Родился в г. Шуша (Нагорный Карабах, ныне Арцах). Вскоре после его рождения семья переехала в Тифлис, купив на Вознесенской (Давиташвили) большой хороший дом. Обучался архитектуре в Киеве с 1907 по 1912 гг., а затем продолжил свое образование в Германии, в Дрездене. С 1914 года он уже в Тифлисе, где занимается преподавательской деятельностью, одновременно принимая участие в художественных выставках, экспонируя, в основном, орнаментальные мотивы, иллюстрации к сказкам, акварельные пейзажи.

-

Саркис Александрович Киракосян (1895—1984) Родился Саркис Киракосян в Армавире на Северном Кавказе (ныне город Армавир Краснодарского края). В трехлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Тифлис и с тех пор не покидал его. Выпускник тифлисской школы живописи и скульптуры при КОПИИ. Вся жизнь и деятельность Саркиса Киракосяна была связана с Тифлисом. С 1913 по 1918 гг. он учился в школе при Кавказском Обществе поощрения изящных искусств. Рисунки, акварели, эскизы плакатов, книжная графика — все привлекает художника, во всех этих видах искусств он стремится попробовать свои силы. Экспонируемые его произведения — акварель «Старый Тифлис. Мельница на Песках» и карандашный «Портрет композитора Тиграняна» — свидетельствуют как о хорошем профессионализме, так и о многообразии творческих интересов мастера. «Портрет композитора А. Тиграняна», б/к, 1925

-

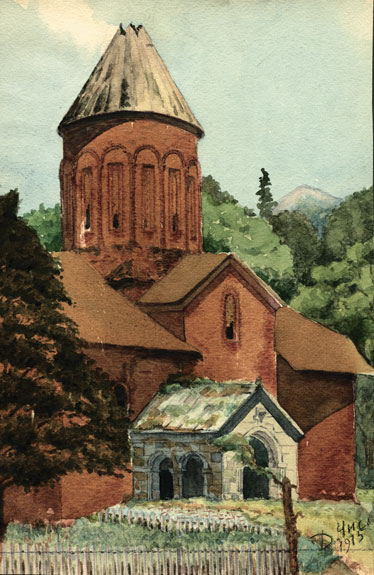

Давид Георгиевич Числиев (1878—1969) — архитектор, общественный деятель и меценат. Родился в Нахичевани-на-Дону. Талантливый зодчий, получивший профессиональное образование в Рижском политехническом институте, он является автором двух сохранившихся до наших дней зданий: это дом в стиле модерн по улице Галактиона Табидзе №17 и здания бывшего Дома офицеров на пр. Руставели. Числиев оказывал поддержку молодым художникам: приобретя несколько работ у М. Сарьяна, он помог ему укрепить материальное положение в первое время пребывания в Тифлисе. Числиев был одним из активных деятелей Союза художников армян, входил в число сотрудников издававшегося в Тифлисе в 1918—1919 гг. литературно-художественного журнала «ARS». «Церковь», б/акварель, 1915 О Числиеве дополнительно можно прочесть здесь: http://aidatiflis7.livejournal.com/38635.html

-

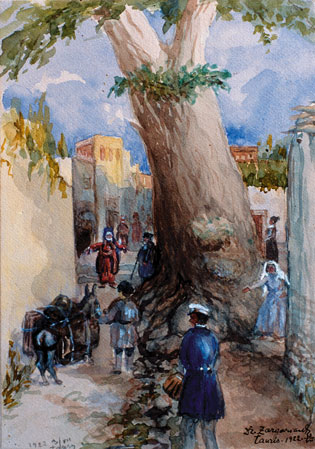

Аристакес Айрапетович Заргарян (1864—1935) Родился в селе Акулисы (Нахичевань). В 1886 г. окончил Тифлисскую первую гимназию. В 1891 году он поступил на медицинский факультет Московского университета, завершив образование, вернулся в Тифлис (1898), где работал врачом-педиатром. В 1920-1923 гг. работал врачом на советско-персидской железной дороге (Тавриз). Скончался в Тифлисе. Доктор Заргарян был и интересным художником: в 1919 году на II—й выставке Союза художников-армян экспонировались две его работы — «Венеция» и «В Стокгольме». Является автором совершенно уникальной акварели «Тавриз» (1922). К сожалению, остальные его произведения остаются пока неизвестными, и честь открытия этого нового имени целиком принадлежит А. Б. Пирадову. «Тавриз», б/акварель, 1922

-

Марали Григорьевна Бек-Мармарчева (1870—1937) Имя Марали Бек-Мармарчевой незнакомо большинству любителей искусств. Она родилась в Тифлисе, но вся ее жизнь прошла вдали от родного города. Отправившись в Петербург для получения художественного образования, она занималась в Школе Общества поощрения художеств под руководством О. Э. Браза, а затем закончила Высшее художественное училище при Академии художеств, где ее наставниками были П. Е. Мясоедов и И. Е. Репин. Получив право преподавать рисунок и живопись в средних учебных заведениях, она уехала в Ревель (Таллин), где открыла собственную студию и преподавала в городских гимназиях. «Автопортрет», х/м

-

Василий Богданович Пирадов (1865—1918) был активным участником художественной жизни Тифлиса. Не окончив Петербургской Академии художеств, откуда он был отчислен за участие в студенческих волнениях, он, вернувшись на родину, был вынужден преподавать рисование в тифлисских и бакинских гимназиях. Почетный член Кавказского Общества поощрения изящных искусств и непременный участник его выставок, он был одним из учредителей и экспонентов Общества взаимопомощи кавказских художников. К сожалению, творческое наследие художника невелико, но живописный «Портрет сына» и графический «Портрет матери» дают представление о его творческих возможностях. «Портрет сына», к/м «Портрет матери», к/уголь, 1907

-

Трдат Оганезович Налбандян (1908—1988) Родился в г. Ван. В 1923 г. окончил художественное училище и затем повышал свой профессиональный уровень в мастерской-студии Мосе Тоидзе. Большую роль в формировании его творческой индивидуальности сыграла дружба с Александром Бажбеук-Меликовым. Даже небольшой натюрморт «Груши» (1963) говорит о незаурядном колористическом даровании художника. Автор оформления многих грузинских журналов и книг, в частности книги Н. Кецховели и Н. Хомезурашвили "Плоды Грузии" (одна из первых работ в Грузии по цветной печати), "Атласа культурной флоры Грузии" и др. «Груши», к/м, 1963

-

Григорий (Гиго) Микаэлович Шарбабчян (4.04.1884—6.01.1942) — один из учредителей Союза художников армян — художник, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Тбилиси, в котором он родился. Закончив в 1905 году школу рисования и живописи при Кавказском Обществе поощрения изящных искусств, он с 1906 года учился в Париже в академии Жюльена. По возвращении в родной город в 1913 году он устраивает первую персональную выставку и плодотворно работает как живописец и график, а в 1930-е и как театральный художник. Его пейзаж, изображающий уголок старого Сурами, характеризует его как мастера уверенной композиции, обладающего тонким чувством цвета. «Уголок старого Сурами», как и еще 6 этюдов, написанных там же, экспонировался на II—й выставке Союза художников армян в 1919 году. «Армянский уголок Сурами», к/м, 1918

-

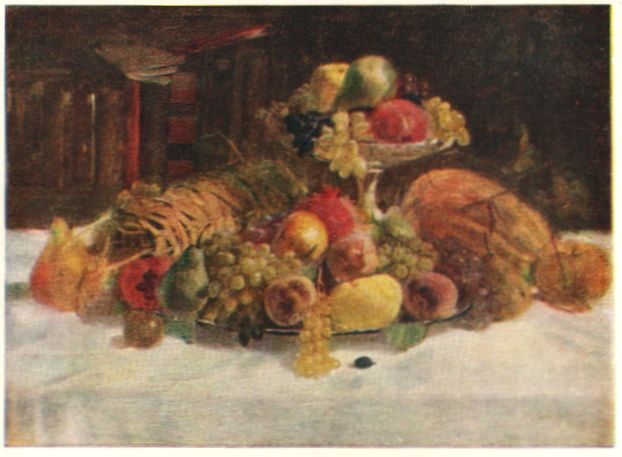

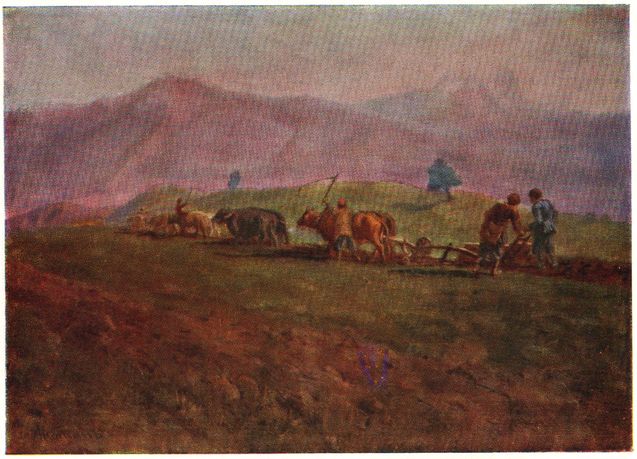

Амаяк Степанович Акопян (1871—9.12.1939) В начале XX века имя Амаяка Степановича Акопяна было хорошо известно в художественных кругах. Уроженец Тифлиса, он свое художественное образование начинал под руководством Ф. А. Рубо, помогая ему в работе над картинами для Военно-исторического музея. По рекомендации Рубо, которого А. Акопян считал своим наставником, он выбрал для завершения своего художественного образования Мюнхенскую Академию художеств, где и учился с 1891 по 1895 гг. Вернувшись в Тифлис, он принимал активное участие в художественной жизни города. Тематика его работ — это портреты-этюды, типаж которых составляют городские ремесленники, крестьяне, представители национальных меньшинств («Курд», «Персиянин») и городские пейзажи. Значительное место в его творчестве занимает натюрморт, в основном, изображение овощей и фруктов. Тщательная пластическая разработка, несколько сумрачный колорит указывают на влияние голландской и фламандской художественных школ. «Натюрморт с бутылью, бокалом, яблоками и ножом», возможно, не самый лучший из написанного художником. Но ценность его в том, что он буквально был спасен от забвения и гибели А. Б. Пирадовым, которому удалось разглядеть в загрязненном и безымянном холсте почерк мастера. «Фрукты», 1901 «Пахота на склонах Арагаца» «Натюрморт», х/м, 1897.

-

Шамшинян Арутюн Исаакович (21.02.1856—14.02.1914) - армянский художник реалистического направления. Уроженец Тифлиса, учился в Петербургской Академии художеств с 1877 по 1882 гг., а завершил свое образование, посетив Мюнхен, Вену и Париж. В 1884 г. он возвращается в родной город, и с этого времени начинается его творческая и преподавательская деятельность. В 1885 г. получил звание классного художника. Шамшинян увлекался изображением сцен колоритной уличной жизни Тифлиса. Наибольший интерес представляют жанровые картины художника: «Улица на Майдане» (1887), «Шайтан базар» (1890), «Кейноба» (1893) и др. Работал также в области пейзажа («Верховье реки Самур», 1886, «Привал горцев», 1902), а также портрета. «Пастух с отарой овец в горах»

-

К сожалению, «воз и ныне там» Вот что писал о феномене Туманяна Аветик Исаакян: «Подобно горному потоку спустился он с диких вершин легендарного Лори, чтобы принести с собой целый мир — богатую природу, древний народ с его родовыми песнями и фольклором, его переживаниями и чаяниями. И подобно великой творящей природе, расстелил он перед нами подлинную искреннюю поэзию». «Араратом нашей новой поэзии» называл Туманяна Егише Чаренц. Туманян и сегодня всенародно любимый писатель и останется таким навсегда. В настоящее время в Москве проживает внучка поэта — Анаит Туманян. Она любезно согласилась ответить на некоторые наши вопросы. — Тикин Анаит, вы старшая внучка Туманяна, помните ли вы деда? — Мне было четыре с половиной года, когда я видела дедушку в последний раз, но я хорошо помню его. Я помню, как он сидел в кресле-качалке на балконе своей квартиры, а я сидела у него на коленях. Я плакала. Дедушка посмотрел на слезы, капающие из моих глаз, и сказал: «Мы назовем ее Шахик» («шахик» по-армянски значит росинка — Р. М.). С тех пор мои родственники так меня и зовут — Шахик. — Семья Туманяна. Какова она была? — Семья была большая и дружная. У дедушки было десять детей: шесть дочерей и четыре сына. После его смерти в 1923 году дети свято соблюдали его завет — жить дружно и никогда не падать духом. Во многом этому способствовало мудрое руководство бабушки Ольги. — Ольга Васильевна прожила долгую жизнь. Расскажите, пожалуйста, о ней. — Это хороший вопрос. Дело в том, что об Ованесе Туманяне написано много, а про Ольгу Васильевну почти ничего. Это несправедливо, так как она была очень хорошей женой. В этом дедушке повезло. Он говорил, что она Великая Мать и что у нее святая душа. Любовь и преданность своей семье, свойственные армянской женщине, она сочетала с природным умом и терпением. После смерти дедушки жизнь осложнилась, но она не унывала, переносила все трудности. Дети ее очень любили. Но забот бабушке хватало и при жизни дедушки. Ованес Туманян был неутомимым общественным деятелем и очень много времени проводил вне дома и семьи. Бабушка понимала общественное назначение своего мужа и все домашние заботы почти целиком брала на себя. Постоянный член литературного кружка «Вернатун» Дереник Демирчян, бывая в гостях у Туманяна, любил повторять один тост: «Ольга-джан, я пью за твоего одиннадцатого ребенка и за твое терпение». Ясно, что он имел в виду Ованеса. Сама Ольга Васильевна не занималась литературным творчеством, но прекрасно понимала, какое это важное и трудное дело. Однажды, спустя годы после смерти поэта, произошел такой случай. Ольга Васильевна принимала очередную группу посетителей дома Туманяна. Во время осмотра квартиры поэта руководитель группы патетически заявил: «Какой прекрасный дом! Живя в таком доме, невозможно не стать поэтом!» На что вдова Туманяна ответила: «Я прожила здесь многие годы, но не написала ни одной строчки». В 1954 году, когда в Ереване открылся Музей Туманяна, Ольга Васильевна подарила музею домашнюю утварь и мебель тбилисского дома и весь бесценный архив поэта. — Тикин Анаит, вы сказали, что у Туманяна было десять детей. Как сложилась их судьба? — Для родителей все дети одинаково дороги. Судьба дочерей в целом сложилась, как у большинства людей того времени, но сыновей постигла совершенно иная участь. В годы Первой мировой войны Артик ушел добровольцем на фронт и в 1918 году погиб на ванском направлении при невыясненных обстоятельствах. О гибели сына, как пишет в своих воспоминаниях дочь поэта Нвард, Туманян узнал из газет («Оризон» за 3 декабря 1918 г.). Три оставшихся сына были объявлены «врагами народа» и арестованы в 1937 году. Амлик и Арег были расстреляны в том же году. А Мушег, мой отец, был сослан в Восточную Сибирь на 10 лет. Там он и умер в 1938 году. По мужской линии оставался только мой родной брат Виген, которого по достижении призывного возраста не хотели брать на военную службу, потому что он был «сыном врага народа». Однако он добился того, чтобы его взяли в армию. Он погиб в бою в 1941 году. Таким образом, с гибелью Вигена род Ованеса Туманяна по мужской линии прервался. Иногда я думаю, может, это к лучшему, что мой дед Ованес рано умер и не стал свидетелем той трагедии и сам не пал жертвой репрессий. — Кто из потомков Туманяна ныне жив, и где они проживают? — Мои двоюродные сестры — дочь Арега, Сурма Туманян, живет в Петербурге, дочь Седы – Ирма Сафразбекян – самая молодая и энергичная из нас, живет в Ереване, моя родная сестра, Надежда Туманян, живет в Тбилиси. Подробно о потомках поэта можно узнать из составленного Ирмой «Родового древа Туманяна». Надежда живет в доме дедушки, который находится в аварийном состоянии. Я помню тревожные статьи по этому вопросу в газете «Гракан терт» и «Ноев Ковчег». Но, как говорится, а воз и поныне там. Видимо, должностные лица Тбилиси и Еревана считают, что дом Туманяна в Тбилиси не стоит того, чтобы спасать его. А жаль. Ведь чиновники обеих столиц могут выглядеть благопристойнее в глазах мировой общественности. — А чем занимаются потомки Туманяна? — Надежда по образованию геолог, я – инженер-технолог, сейчас мы обе на пенсии, Сурма – кандидат медицинских наук, офтальмолог, Ирма – доктор филологических наук, туманяновед. — Говоря о семье Туманяна, невозможно не вспомнить о знаменитом туманяновском гостеприимстве. Известно, что Туманяна также называли тамадой всех армян. Тикин Анаит, учитывая нашу многолетнюю дружбу, осмелюсь заметить, что и Вы очень гостеприимная хозяйка. Может, Вы это качество унаследовали от дедушки? — (Смеется.) Ты преувеличиваешь, но если у меня и есть такое качество, то, наверно, это от дедушки. Однако не надо забывать также, что я была замужем за известным советским дипломатом Амазаспом Арутюняном, который также был очень гостеприимный человек. — Про Ирму вы сказали, что она самая молодая и энергичная. Не могли бы вы рассказать более подробно о ней? — Ирма активно занимается изучением наследия Туманяна. Последняя ее книга «Письма семьи Туманяна» издана в Ереване в 2002 году. Она продолжает свои исследования, работает над новой книгой. Но как бы невероятно это ни прозвучало, в Армении находятся люди, которые чинят ей препятствия, усложняя ее деятельность. Я имею в виду те отношения, которые сложились между ней и руководством Музея Туманяна в Ереване. Мы, потомки Туманяна, не требуем к себе особого внимания (хотя это было бы естественно), мы только просим Министерство культуры Армении, чтобы оно приняло должные меры по обеспечению дружелюбной атмосферы для посетителей музея, в том числе, разумеется, и для туманяноведа Ирмы Сафразбекян — единственной внучки поэта, проживающей в Ереване. В музее не должно быть места для интриг. Там должен царить только дух Туманяна. — В Армении именем Туманяна названы улицы, школы, район, поставлены памятники. В Москве есть площадь имени Туманяна. Есть океанский лайнер, носящий имя поэта. Всего не перечислишь. На Ваш взгляд, чего еще не хватает? — То, что имя Туманяна так широко используется, говорит о всенародной любви к нему. Трудно сказать, чего не хватает. Наверно, самое главное мое пожелание в том, чтобы люди как можно больше читали Туманяна. И не только его художественные произведения, но и публицистику, письма. У Туманяна есть чему учиться. Особенно это будет полезно молодежи. И не только полезно, но и важно, ведь в их руках – будущее страны. Хочется, чтобы молодые люди крепко держались за свои корни, изучали свою культуру, традиции, понимали и любили свой народ. Чтобы они росли культурными людьми и патриотами Родины. — Тикин Анаит, от имени редакции благодарю Вас за содержательную беседу, желаю Вам и Вашей семье благополучия. — Спасибо, я также желаю сотрудникам редакции «НК» и ее читателям мира, здоровья и счастья. Беседу вел Руслан Мискарян, специально для «НК»

-

Русский полководец, генерал-лейтенант Валерьян Григорьевич Мадатов (родом Мадатян) родился в карабахском селе Аветараноц. Мадатов участвовал в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. и отличился в битве при Батине. Во время Отечественной войны русского народа 1812 года он командовал кавалерийским отрядом, был награжден орденом св. Анны 2-й степени и получил звание полковника. В 1813 году в «Битве народов» при Лейпциге В. Мадатов был тяжело ранен, а за инициативные действия и проявленную храбрость удостоился звания генерал-майора. В 1816 году он был назначен командующим русскими войсками в Карабахе, а в 1817 г. - окружным начальником Карабахского, Ширванского и Шекинского ханств. Участвовал в русско-персидской войне 1826-28 гг. Возглавляемый генералом Мадатовым малочисленный отряд 3 сентября 1826 года близ Шамхора сумел наголову разбить 10-тысячную персидскую армию. Осенью 1826 года Карабах был уже полностью очищен от персов. Во время русско – турецкой войны 1828-29 гг. Валерьян Мадатов сражался на Дунайском фронте, где его кавалерийская дивизия одержала блестящую победу у болгарской крепости Шумла и заняла Исакчей и Гирсов. Однако здесь выдающийся русский военачальник тяжело заболел и скончался. Впоследствии его прах был перевезен в Петербург и захоронен в Александро-Невской лавре. «Ноев Ковчег»

-

Предки военачальника, дипломата, политика и реформатора Микаела Тариеловича Лорис-Меликова происходили из старинного рода лорийских меликов (князей). В 12 лет Микаел поступил в Лазаревский институт в Москве, через 5 лет – в школу кавалерийских юнкеров; в чине поручика был переведен на Кавказ, где служил 32 года, принимал участие в 180 сражениях с горцами и турками. В 1877 году Лорис–Меликов назначается командующим отдельным корпусом Кавказской армии, которая приняла участие в войне с турками. Тогда в рядах российской армии сражалось много армян, они были и в командном составе – И. Лазарев, Б. Шелковников, И. Лорис–Меликов и другие прославленные военачальники. 5 ноября 1877 года Карс был взят штурмом, и в этой акции действия М. Т. Лорис–Меликова вызывали удивление знатоков военного дела в Европе. Турецкая армия была разбита наголову, город Эрзерум сдался без боя, к России была присоединена территория в 17 тыс. кв. км. Лорис–Меликов был непосредственным руководителем военных операций, блистал своим полководческим талантом. Вынужденный действовать со сравнительно меньшими силами, он стремился к глубокому пониманию и оценке обстановки. Отличаясь бесстрашием, он проявлял осторожность, заботясь о солдатах в бою и походах, тщательно взвешивал идею, прежде чем претворять ее в жизнь. Будучи хладнокровным и мужественным воином, он не отступал перед препятствиями. Благодаря своему дипломатическому таланту он нередко добивался успехов путем переговоров. В Российской военной энциклопедии 1913 года его полководческому таланту дана высокая оценка. До 1880 года Микаел Тариелович временно исполнял должность наместника Кавказа. В годы правления Лорис–Меликова велось строительство дорог, школ, гимназий в Грозном, Кизляре, Владикавказе и других городах, он многое сделал для восстановления мира и улучшения жизни народов Кавказа. В те годы ситуация в России была таковой, что, несмотря на отмену крепостного права в 1861 году, половинчатые шаги самодержавия не способствовали развитию страны и улучшению работы государственной машины. И именно граф Лорис–Меликов взял на себя смелость продолжить политику реформ, даровать народу свободы, совместимые с сохранением монархической власти. В этом его поддержал император Александр II, уверенный в его способностях, честности и деятельной воле. Речь шла о возможности введения в систему управления выборного начала по образцу европейских стран. Однако в России произошло событие, оказавшее роковое воздействие на дальнейшую историю страны. 1 марта 1881 г. император Александр II стал жертвой покушения и погиб накануне публикации Манифеста, провозглашающего ограничение самодержавия народным представительством. Новый царь отказался от политического завещания императора Александра II. Граф Лорис–Меликов, чье здоровье было подорвано, ушел в отставку в 1881 году и через несколько лет скончался в Ницце. По мнению ряда российских историков, реализация реформ Лорис-Меликова могла бы спасти Россию от кровавой диктатуры большевизма. «Ноев Ковчег»

-

Турция хочет лишить армян даже права на мечту Турки сегодня открыто говорят о восстановлении Османской империи. Конечно, они хотят это оформить иначе, однако суть от этого не меняется. И это не просто на уровне разговоров: есть четко сформулированная и осуществляемая государственная политика. Если Ленин в свое время назвал Российскую империю «тюрьмой народов», то Османскую империю мы можем назвать «бойней народов». В мире не было ни одного другого государственного образования, во всяком случае, за последние пятьсот лет, где представители иной национальности и иной религии на государственном и законодательном уровне подвергались разного рода дискриминации, жестокой резне и, наконец, беспрецедентному геноциду. Представляете, что было бы, если бы немцы говорили о восстановлении Третьего рейха или его влияния? А мы обошли и обходим молчанием подобные заявления Турции, вместо того, чтобы как государство и нация, подвергшаяся геноциду и лишенная родины со стороны этой империи и ее правопреемницы, на каждом политическом перекрестке протестовать против этого. Может быть, мы ждем, что турки с признательностью отнесутся к нашему сдержанному поведению? Блаженная наивность, которая может быть только у тех, кто не знает турок. Неужели не ясно, что восстановление Османской империи, независимо от формы ее проявления, означает конец Республике Армения? Несколько дней назад на простой вопрос студента о будущих границах Армении, Серж Саргсян дал довольно мягкий, весьма общий, и я бы сказал, уклончивый ответ. Более того, он, по сути, сказал, что не намерен предъявлять Турции каких-либо требований, поскольку считает дело своего поколения завершенным. Он не сказал, что как президент Республики Армения сделает все, чтобы положить конец незаконной оккупации Турцией территории Республики Армения, повторяю, территории Республики Армении, а не абстрактных армянских земель. Этот инцидент остался бы незамеченным, если бы не последовал шум, поднятый Турцией. А какова цель Турции в данном случае? Думаю, в очередной раз вырвать у Армении заверения (а это уже один раз было закреплено в протоколах) в том, что у Армении нет никаких требований к Турции, то есть очередное унижение Армении в сфере международных отношений посредством политики отречения. В сегодняшнем поведении Турции отражается также загадка пресловутых армяно-турецких протоколов. Многие говорят: зачем Турции нужно было выносить протоколы на подпись, заранее зная, что она их не ратифицирует? Как это, зачем?! А как же публичное унижение армянской государственности?! Турция продемонстрировала миру, что за отношения с ней Армения готова пойти почти на все, на любое отречение. Это лежит в практической плоскости, а в глубинном плане цели Турции опаснее. Турция хочет лишить армян даже права на мечту. Турки лишили нас почти всего, а теперь хотят заковать нашу душу и посадить на цепи наши мысли. Лишите любую нацию способности мечтать, и из нации она превратится в потребительский рынок. Мечта, даже мечта, кажущаяся недостижимой, – соль национальной души, которая спасает эту нацию от погибели.

-

Армяне в ожидании возвращения Мгера Младшего «Мы прямо идем по пути превращения в нежизнеспособный демографический организм» Рубен Еганян, демограф Если вышеупомянутые строки перевести с профессионального языка на простой человеческий, то мысль очень проста: мы вымираем. Когда годы назад, во время одной из научных конференций я озвучил эту же мысль, один из псевдоученых из Диаспоры обвинил меня в сочинении «апокалиптических сценариев». Конечно, не замечать горькой правды всегда удобно. Теперь все говорят о демографической катастрофе в Армении, однако не говорят о путях ее преодоления. Безусловно, что-то говорят: «Государство должно принять меры». А кто-нибудь считал, сколько денег нужно для этого? По моим подсчетам, нам дополнительно необходимы средства, в два раза превышающие размер нынешнего бюджета. Вот здесь постоянно возникает вопрос: откуда у нас столько денег? Давайте не будем заниматься самообманом. Якобы тогда, когда решится Карабахский вопрос, или когда все начнут платить налоги, все будет хорошо. Во-первых, оба пункта недостижимы в ближайшее десятилетие. Во-вторых, конечно, будет хорошо, если это произойдет, но по большому счету этого недостаточно для выхода из нынешней демографической пропасти. В мировой истории пока ни один народ с показателем рождаемости ниже 1.9 (без миграции, войны и землетрясения) самостоятельно не выходил из кризиса. Проще говоря, нужно, чтобы ежегодно государство осуществляло многомиллиардные, повторяю, многомиллиардные программы по поощрению многодетности. Более пяти лет назад я все оставил в стороне и целиком занялся возможными вариантами решения Армянского вопроса. Я начал это делать не потому, что остался без дела или из желания иметь более крупную и сильную Родину (хотя я, конечно же, этого хочу), а потому, что пришел к простому и прискорбному осознанию того, что решение Армянского вопроса – единственный путь нашего спасения. Если в ближайшее десятилетие мы не решим Армянского вопроса, то мы потеряем нынешнюю Армению. Путь решения Армянского вопроса обстоятельно представлен в отдельной концепции, к которой, однако, я не буду сейчас обращаться. Обращаю внимание читателя на предисловие к указанной концепции, надеясь, что больше людей поймет, что, кроме решения Армянского вопроса, у нас нет иного варианта спасения. В древнем мире существовал один обычай: приносящему плохую весть отрубали голову. Когда я был ребенком, то не понимал, почему люди берут на себя смертельную миссию недоброго вестника. Потом понял. С точки зрения национального, общественного интереса нет ничего выше, чем истина. Простая, иногда жестокая правда имеет насущное значение, поскольку невозможно найти путь спасения, если не смотреть правде в глаза. Разве может слепой быть поводырем слепого? Теперь настала наша очередь взглянуть правде в глаза. В течение 5-тысячелетнего существования армянскому народу никогда еще не угрожала такая опасность, как сегодня. Это обусловлено сложившейся в Армении опасной демографической ситуацией, неуклонно падающей рождаемостью, старением общества, ростом уровня смертности, а также непрекращающейся миграцией. Причин много, но сейчас мы не будем их обсуждать. Согласно демографическим данным ООН, к 2025 г. население Армении уменьшится на 25%. В то же время, население Азербайджана вырастет на 31%, а Турции – на 43%. Через 50 лет в Армении останется половина нынешнего населения. Для обеспечения простого воспроизводства любого общества необходимо, чтобы показатель рождаемости был, как минимум, 2.11. Общества с показателем рождаемости 1.3 обречены на исчезновение. В 2007 г. показатель рождаемости в Армении составлял 1.348. Даже в годы геноцида положение не было столь трагичным. Было ясно, что какое-то количество армян спасется: на какой-то части своей родины они вновь построят дома и будут отстраивать страну вместе со своими детьми. Вопрос заключался во времени: больше бы спаслось, меньше бы понадобилось времени для восстановления нации, меньше бы спаслось – больше бы времени потребовалось. Дитя вечности – время – было нашим союзником. Сейчас время – наш враг. Через 5-10 лет в Армении, впервые за годы мира, число рождающихся на свет уступит числу ушедших в мир иной. То есть мы начнем исчезать, как вода в ручье после высыхания источника, как свет на небе после заката солнца. Просвещенный XXI-ый век может стать для нас последним. Начало конца уже заложено. Конечно, исчезновение нации не означает исчезновения отдельных ее представителей. Пожалуй, еще 1-2 века будут существовать какие-то общины, какие-то отдельные граждане будут разрабатывать программы по спасению нации, какие-то партии будут собирать деньги для спасения нации. Быть может, еще будет какая-то административно-территориальная единица – Армянский форпост или Ermenistan vilayeti. Быть может, даже ее руководитель будет называться президентом и иметь «свиту». Однако это уже будет не Армения, а будет жертвенный агнец в чужом загоне, которого в любой момент могут принести в жертву, молясь за здоровье сына хозяина. Помните, однажды нас уже приносили в жертву на пути победы мировой революции? Теперь обратимся к естественному вопросу: что делать? Ответ очень прост: нужно поощрять многодетность, то есть за родившегося в Армении первого ребенка до его совершеннолетия семье нужно ежемесячно выплачивать по сто долларов, если хотите, в драмовом эквиваленте, за второго – двести, за третьего – триста долларов и так далее. Для этого в год дополнительно необходимо 2-3 млрд долларов. Столько же потребуется на восстановление инфраструктур, на обновление систем здравоохранения и образования, короче говоря, для того чтобы превратить страну в нормальную страну. Конечно, 5-6 млрд долларов, которые ежегодно дополнительно будут расходоваться в Армении, станут существенным стимулом для экономики страны, создадут новые рабочие места и, естественно, обеспечат новые денежные поступления в виде налогов, пошлин и других платежей. На первый взгляд, расходная часть в размере 7-8 млрд долларов в год, по сравнению с нынешним бюджетом РА (2,7 млрд долларов), кажется гигантской, однако в реальности, это – всего лишь половина расходной части бюджета за 2008 г. такой, к примеру, небогатой европейской и близкой нам по критериям страны, как Литва. Теперь обратимся к самому важному вопросу: где же взять такие деньги? Очевидно, что с точки зрения сбора налогов Армения никогда не станет Швейцарией, а с точки зрения прав человека – Швецией. Предположим, стала, и что потом? Потом то, что бюджет Армении в лучшем случае может удвоиться, и мы сравнимся с Албанией. Разве наша мечта – построить армянскую Албанию? Конечно же, нет. Даже в случае удвоенного бюджета мы не сможем позволить себе тратить 2-3 млрд долларов в год на сохранение нации, а, проще говоря, на репродуктивные программы. Очевидно, что наша сегодняшняя ситуация – глухой отзвук Геноцида армян и лишения родины. Не было бы геноцида, нас было бы больше в пределах большой и процветающей родины. Топор, поднятый убийцей почти сто лет назад, в наши дни нанес последний удар. Древо жизни нашей нации отныне неспособно самостоятельно залечить свои раны. Следовательно, 2 величайшие трагедии национального существования – геноцид и лишение родины – должны стать двумя основными источниками, дающими новую силу для существования нации. У нас нет альтернативы. Дорогой читатель, более обстоятельное и профессиональное обсуждение вопроса смотри в «Концепции решения Армянского народа», включенного в данный сборник. Для всех нас должно быть ясно одно: решение Армянского вопроса – не интеллектуальное упражнение для профессионала и не абстрактная головоломка. Это единственный путь для существования армянского народа. Если в течение ближайших 10 лет мы будем получать от Турции по 3-5 млрд долларов в год в качестве компенсации за материальные потери и арендной платы за использование Турцией армянского имущества и территорий, то, может быть, мы выкарабкаемся из демографической пропасти, создадим основы для обеспеченного существования и экономического развития, а если не сумеем, то присоединимся к нашим бывшим соседям – вавилонянам, шумерам и другим. Предлагаемая концепция реалистична, потому что имеются мощные правовые основы и заинтересованные политические силы. Однако мы ничего не добьемся до тех пор, пока утверждение наших прав и программа компенсации за потери не станут общенациональной целью и государственной политикой. Мелкие успехи и громоподобные разговоры о них не спасут страну. Политическим шаманизмом страну удержать невозможно. Настало время для практических задач. Герой последней ветви нашего национального эпоса – Мгер Младший, победил родного отца – Давида Сасунского, а затем, не оставив после себя детей, ушел и заточил себя в скале Агравакар. Неужели армянский народ, потерпев поражение от самого себя, заточит себя в скале истории, не оставив после себя детей?

-

Армянство должно поднять вопрос компенсации за Геноцид (пресс-конференция) Пришло время для смены акцентов, Армения и армянские лоббистские организации должны перейти от требования международного признания Геноцид армян в Османской Турции к предъявлению требований компенсаций за имевшее место преступление против человечества. Необходимо смотреть на вещи реально, признание Геноцида сама по себе не предполагает компенсации. Турция может хоть завтра признать Геноцид армян, извинится, и вопрос будет закрыт. Процесс выдвижения требования признать Геноцид армян, естественно, на определенном этапе было оправданным – мир узнал об этом преступлении. Однако после 1991 года, когда Армения уже обрела независимость, необходимо переходить к следующему этапу. Территориальные права Армении закреплены в арбитражном решении президента США Вудро Вильсона, которое является обязательным для 142 из 192 стран ООН. Согласно данному решению, площадь Армении должна составлять 165 тыс км, в состав Армении должны входить не только территории, которые сегодня де-факто находятся под управлением Турции, но также Низинный и Нагорный Карабах и Ахалкалак. Данный документ является серьезным правовым и политическим инструментом, используя который Армения может добиться компенсаций. Этот документ не подлежит обжалованию и обсуждению, а также не имеет срока давности. Арбитражное решение может остаться невыполненным, как в нашем случае, но силы своей не теряет. Данное решение подразумевало создание Малой Армении. Для достижения поставленных целей в ближайшие 4 года - до 100-летия Геноцида армян, необходимо собрать, обработать и распространить все документы, подтверждающие права армян на вышеуказанные территории, следующим этапом необходимо организовать исследования международных экспертов, иными словами получить оценки слабых и сильных сторон собранного материала. Только после проведения данных работ Армения может обратиться в Международный Суд со следующей постановкой вопроса – «Может ли считаться правомочным данное арбитражное решение?». Я на 90% уверен в положительном ответе международного суда, получив которое Армения уже может обратиться в Совбез ООН, который и предпримет меры для воплощения данного решения в жизнь. Насколько подобное развитие событий исходит из интересов Армении с учетом демографической ситуации в стране, а также того факта, что в настоящее время, к примеру, на турецких территориях проживает большое количество курдов? Даже невзирая на эти факты, данная ситуация выгодна армянской стороне. Существуют множество вариантов решения данной проблемы, к примеру, закрепив свои права на эти территории, армянская сторона может потребовать у Турции вывести с этих территорий свои войска. В настоящее время турецкие войска расположены в 40 км от столицы Армении, отвод войск повысит уровень безопасности не только Армении, но и Карабаха, в подобных условиях Азербайджан, не имея должной поддержки Турции, не рискнет возобновить военные действия. Кроме того, Армения также может потребовать процент с налога на имущество, открывая гостиницы на этих территориях, армянские предприниматели будут выплачивать в бюджет Армении налог на прибыль с деятельности этих туристических объектов. Все полученные средства должны будут направляться в специальный фонд, основной целью которого будет устранение последствий геноцида – то есть стимулирование рождаемости посредством выплаты пособий за каждого рожденного ребенка. Это также будет способствовать решению демографических проблем самой Армении.

-

Визит в Нахиджеван продемонстрировал, почему армяне не смогут жить под игом Азербайджана Шотландский научный работник Стивен Сим описал свои неприятные впечатления от визита в Нахиджеван - историческую армянскую территорию, ныне оккупированную Азербайджаном. Поскольку обличительный доклад Сима 2006 года не освещался в международной прессе в достаточной степени, мне хотелось бы в этой статье представить некоторые важные моменты из этого доклада. Сим сообщил, что он приехал в Нахиджеван на автомобиле через турецкую границу и двинулся к селу Абракунис, расположенному в долине Ернджак. Когда он спросил мальчика лет 12-ти, где находится сельская церковь, то мальчик показал на пустующий участок земли. Затем Сим посетил село Бананияр, которое армянам известно под названием Апаранк, где, по его словам, «в центре села, по крайней мере, до 1970-х годов находились развалины большой средневековой церкви. Теперь на месте бывшей церкви построена мечеть». В Норашене, у северо-западного края деревни, были две армянские церкви и кладбища. Никаких следов церкви или кладбища он там не обнаружил. На третий день, когда он на поезде ехал в Джульфу, Сим заметил руины кладбища Джуги. Он сообщил, что видел «покрытые каменными плитами три горных хребта и холм. Все без исключения надгробные плиты были перевернуты». Когда в Ордубаде Сим подвергся приводу в полицию, то его допросили относительно цели визита и обыскали сумку. Затем на следующем автобусе его отправили в город Нахиджеван. Оттуда он поехал в Шурут, который «в конце средневековья был маленьким армянским городом со своими церквями, школами, монастырями, библиотеками и населением в несколько десятков тысяч человек». Следов местной армянской церкви, расположенной по соседству с деревней Крна, уже не было. Та же ситуация была и в селе Гах. Когда у нескольких прохожих Сим спросил о церкви в селе Шурут, то один из них ответил, что церковь была уничтожена. В селе Шурут Сим столкнулся с группой сельчан. Когда он сказал, что приехал посмотреть на старинную церковь, те ему ответили, что в деревне никогда церкви не было. Как только он выехал из Шурута, водитель такси сказал Симу, что жители деревни позвонили в полицию Джульфы, и что сотрудники правоохранительных органов, вероятно, ждут его на дороге. Полицейские, действительно, уже ждали Сима. «Полицейский сел в такси на заднее сиденье и спросил, есть ли у меня топографическая карта и этнографическая книга», - рассказывает шотландский исследователь. Когда Сим ответил отрицательно, полицейский быстро обыскал его сумку. В Джульфе Сима остановили возле отделения полиции, где его сумку вновь досмотрели. Некоторое время Сим простоял в коридоре, после чего его отвезли в гостиницу города Араз. Его проводили в сад, расположенный позади здания. Продержав Сима три часа, его, в итоге, освободили. Из сумки Сима «вытащили все вещи и тщательно осмотрели, чтобы выяснить, нет ли в сумке потайных карманов. Это длилось 15 минут в тишине». Сима спросили о его работе: сколько он зарабатывает, кто спонсирует его визит в Нахиджеван, и почему он потратил собственные средства на приезд сюда. Полицейские скрупулезно проверили записи Сима, а также все фотографии на его цифровом фотоаппарате. Их внимание особенно привлекла фотография, сделанная в городе Нахиджеван. «Это была каменная плитка, которую я видел в саду напротив усыпальницы Момина Хатун, окруженной каменными надгробиями в форме капители. На этом камне был высечен крест, который устремлялся ввысь из прямоугольной основы». Азербайджанские должностные лица сказали ему, что это не крест. Сим ответил, что прочитал о церкви в одной армянской книге. Они рассерженно ответили: «Это – неправда. Там написана ложь. Понимаете, армяне всегда обманывают, всех обманывают». Они также отметили, что «в Нахиджеване никогда не существовало ни одной армянской церкви. Ни один армянин здесь никогда не жил, следовательно, откуда здесь могли взяться церкви?». Азербайджанцы сказали Симу: «Думаем, что вы приехали в Азербайджан с недобрыми для нас намерениями». Сим отметил, что неприятные впечатления от визита в Нахиджеван «в некотором плане приоткрыли отношение азербайджанцев к армянам и ко всему армянскому». В докладе видно, почему для армян Арцаха вновь жить под эксплуататорским игом азербайджанцев невозможно. Если азербайджанцы проявили подобное отношение к шотландскому путешественнику, то представьте, насколько хуже азербайджанцы обращались с подвластными им армянами до освобождения Арцаха. Арут Сасунян, редактор газеты «Калифорнийский курьер»

-

Восстановить Армяно-халкидонитскую церковь в Армении Недавно совершенный патриарший визит Католикоса Всех Армян Гарегина Второго в Грузию (в Тбилиси и Джавахк) неожиданно принес не столько моменты радости, сколько горечи и не только для многих наших соотечественников, но, убежден, и для широких масс армян диаспоры, живущих национальной жизнью. Ожидания были большими, звучали заявления о том, что визит будет историческим, но этого не случилось, вместо этого нам преподали исторический урок. В очередной раз. Далее я не намерен обращаться целиком к визиту, потому что это материал для более широкого разговора, но хочу выступить с несколькими предложениями, которые, на мой взгляд, должны привлечь внимание аналитиков, более того, трансформироваться в скорейшие практические шаги. Визит армянского Католикоса вновь и вновь подтвердил ту прискорбную истину, что продукции советской идеологии – «дружба народов», «братские армянский и грузинский народы», «Армянская и Грузинская церкви-сестры», «соседние нации с общей судьбой» и другим подобным эмоциональным декларациям, остались верны мы, а соседний народ, особенно, элита духовенства давно относится к подобным наивным вещам с ухмылкой и не упускает возможности за счет имущества «брата» приумножить собственные богатства. Так было всегда, со времен утверждения Грузинской церкви, причем на протяжении почти тысячи лет, жаль, что некоторые деятели, вставшие у руля государственного и духовного управления, в таких случаях удивляются. О двух из полученных уроков я хочу поговорить. Во-первых, Грузинская церковь и сегодня продолжает руководствоваться принципом «Все, что плохо охраняется, нужно присвоить». В данном случае наша задача – подумать, что мы плохо охраняем. Выясняется, что многое. Возникает вопрос: а кто хранитель и страж нашего имущества? Поразительно, но и здесь мы сталкиваемся с неопределенностью. Начинаем понимать, что национальная собственность – это одно, национально-духовная, культурная собственность – это другое, а церковно-духовная собственность – это нечто третье. Силою привычки все то, что относится к духовной сфере, мы считаем собственностью Армянской Апостольской Церкви или ей приписываем распоряжение судьбой этих ценностей. Между тем, Эчмиадзин не придерживается того же мнения. С его точки зрения, его охране подлежит духовное и материальное наследие Армянской Апостольской Церкви. Вот здесь мы неожиданно делаем открытие: если многие из нас, как простые смертные, не отделяют друг от друга национальные и церковные ценности, то Церковь очень четко различает, что принадлежит ей, и что она должна охранять. Это – казус. Мы народ, имеющий государство, однако в некоторых случаях это, как будто, не совсем хорошо осознается, и мы продолжаем руководствоваться традициями. С уверенностью можно сказать, что в этом заключается причина того, что годы назад наши государственные мужи приняли соответствующие законы, и подавляющая часть церковных сооружений, находящихся на территории республики (монастыри, церкви, часовни и т. д.), были переданы Армянской Апостольской Церкви. К сожалению, сегодня мы видим, что это не является самым надежным и эффективным способом сохранить наше наследие. Как показал патриарший визит, при первой же трудности Эчмиадзин готов бросить на произвол судьбы церкви, не являющиеся армяно-апостольскими: конкретно, армяно-халкидонитские храмы. Представитель Армянской Церкви, Первопрестольного Святого Эчмиадзина, иеромонах Шаге Ананян, который, кстати, находился в составе армянской делегации, на днях по телевидению (серия передач «Грапарак», телеканал «Еркир медиа», 24.06.2011) на ясном и доступном армянском языке объяснил, что, согласно церковным законам, сооружения, возведенные в духовных целях, принадлежат той Церкви, в соответствии с ритуалами которой в них проходят церемонии. Следовательно, когда данная религиозная община исчезает, то владельцем ее строений, культовых сооружений считается та церковь, которая исповедует эту же веру. После ознакомления с подобной позицией неуместно возмущаться словами грузинского священнослужителя о том, что права армян-халкидонитов может наилучшим образом защитить только Грузинская церковь. Получается, что Армянская церковь позволяет Грузинской церкви выступать с требованиями. Незамедлительные отклики из Еревана в связи с проблемой продемонстрировали, что, слава Богу, армянское общество уже начало отличать национальный интерес от церковного интереса, и намерено поднять голос протеста, если Церковь вдруг пожелает урегулировать церковные вопросы во вред национальным интересам. А если этого сегодня не произошло, то это не значит, что этого не произойдет завтра. Патриарший визит раскрыл удивительный, странный и обидный для армянина факт: Армянская церковь, Католикос Всех Армян готов встать на защиту не всех национальных вопросов и не всего национально-культурного наследия. Но это лишь одна сторона явления: в конце концов, можно запретить любому сановнику выступать с такими заявлениями и совершать такие действия, которые могут нанести вред нации. Армянское общественное сознание действительно настолько созрело, что может пресечь роковые ошибки. Но, пожалуй, только это. Вновь открытым остается вопрос о том, кто должен сохранять, защищать, изучать и представлять миру значительную часть нашего национально-культурного наследия. В случае с армяно-халкидонитской культурой Армянская церковь отказывается взять на себя эту роль, а государство, как вы знаете, формально возьмет эту роль на себя, но в реальности не будет обращать на него никакого внимания, потому что наши государственные структуры просто не отличаются последовательностью и сердоболием. Грузинская церковь обо всем этом прекрасно знает и всегда готова к шагу вперед. Самым благоразумным шагом с нашей стороны может стать… передача этого наследия его настоящим хозяевам – армянам-халкидонитам. Но как это сделать? Вот этот вопрос мы и должны решить усилиями всей нации. Мы должны восстановить Армяно-халкидонитскую церковь в Республике Армения и предоставить ей тот же статус, что и Армянской Апостольской Церкви. Сегодня – это жизненно важный императив. Сейчас я всего лишь поднимаю вопрос, выдвигаю проблему, а когда вопрос мой будет воспринят и принят, тогда можно будет обсудить пути его решения. Пока заметим только, что армянский царь Трдат поставил Григора Партева руководить делом по распространению христианства в стране. Если при необходимости можно основать Церковь, то, тем более, можно восстановить ту, которая существовала прежде. Сразу же подчеркнем, что этот процесс не будет происходить за счет или во вред Апостольской церкви, а только на пользу армянскому народу. Не секрет, что Армянская церковь в разные периоды истории была халкидонитской, а до XIII-XIV вв. (в некоторых местах даже до XIX в.) широкие слои армянского народа все еще были халкидонитами, действовали отдельные епархии. Сегодня армяне-халкидониты проживают в России, естественно, в Грузии, а также в Армении. Армяне-халкидониты создали огромную культуру, из которой сегодня мы можем представить только храмовую архитектуру и искусство фресок (храмов Звартноц и Св. Рипсиме достаточно для того, чтобы составить представление о том, какую культуру они завещали нам). Но сейчас императивом дня стало не столько спасти эту культуру от забвения и презентовать ее (с радостью можем отметить, что в настоящее время довольно большое число армянских и зарубежных ученых занимаются этим делом), сколько встать на защиту и не позволить, чтобы ее отняли у армянского народа. Захватить сегодня церковь – означает завтра предъявить законные притязания на территорию. Грузины избрали этот путь для требований, и пресечет это не армянское государство, и не армянская церковь (этого не может сделать также ни одна общественная организация или земляческий союз). Быть может, так и должно было быть, потому что эту роль может исполнить только Армяно-халкидонитская церковь. Она должна поднять свой голос не только в защиту армяно-халкидонитских храмов, находящихся в Лорийской и Тавушской областях Армении, но требовать храмы, расположенные в Северном Лори и Джавахке, ныне находящихся в составе Грузии и, наконец, уточнить вопрос принадлежности халкидонитских церквей, находящихся на территории Турции - в Ани, Барцр Айке и Тайке. Считаю нелишним повторить: ситуация не роковая, но крайне серьезная. Опасность, ползущая с грузинской стороны, не остановится, а обычные шаги для противостояния ей нам ничего не дадут, потому что у грузин на все это готов ответ (инциденты в ходе шестидневного визита – тому свидетельство). Армяно-халкидонитская церковь – та мощная преграда, которая может остановить и отбросить назад притязания желающих отнять нашу родную землю из-под наших же ног. Это – не программа по расколу нации, как некоторые могут расценить, потому что халкидонитство – исповедание, стоящее на стороне государственности. У Армянской Апостольской Церкви также не должно быть причин для беспокойства, так как новая церковь никогда не сможет выступить в качестве ее конкурента (если в Армении действуют Армянская Католическая и Армянская Евангелическая церкви, то почему бы более древней Халкидонитской церкви не зарегистрироваться и не действовать). Эчмиадзин в этом плане должен проявить широкий кругозор и толерантность, и видеть фронт для духовной борьбы там, где он действительно существует: на поле деятельности сект, хозяйничающих и распоряжающихся в стране. Таким образом, восстановление Армяно-халкидонитской церкви, в первую очередь, будет означать усиление обороноспособности страны, перемещение армяно-грузинских отношений в новую плоскость, возвращение самим себе значительной части национально-культурного наследия и подготовку решения других сопутствующих вопросов. Гамлет Давтян, историк, публицист

-

Боюсь, неуважаемый, что подобными репликами вы сильно сократите свое пребывание на данном форуме.

-

Небеса, рыдающие от счастья, или К итогам Евровидения Никогда серьезно не относился к конкурсу «Евровидения», поскольку никогда не любил и, в силу возраста и несколько иных музыкальных предпочтений, вряд ли уже когда-либо полюблю так называемую «попсу». Но раз интернет дымится от восторгов с одной стороны и криков «Խայտառակություն!» - с другой, позволю и я себе небольшую реплику. Две высокоталантливых особи неопределенного пола с характерными для азеротурок именами Элл и Никки и песенкой под привычным и, что уж там! - симптоматичным для азербайджанского электората названием «Убегаю, испугавшись», принесли-таки нефтеносному султанату вожделенную победу на празднике европейской гомофильной поп-культуры. Ради победы в ход было пущено всё: огромный бюджет, песня шведских авторов, мальчик, похожий на девочку, и его напарница в постоянно открывающемся взору исподнем белье, становящимся основной и наиболее красноречивой деталью азербайджанской женственности и т. д. А после объявления результатов в счастливой руке над трусами появилась непременная кроваво-красная турецкая прокладка с полумесяцем. Ну а проследить за проявлениями толерантных радостей в стане появившегося на этнической карте мира в 1936 году народа, названного советской властью по имени иранской провинции, доложу я вам, - прелюбопытнейшее занятие и настоящий кайф для истинного азербайджанолога. Крики и визги, сопли и слезы счастья, взрывы хлопушек и воздушные шарики, стихи и проза – вот только небольшой перечень того, что творится в эти дни в лагере кудесников ножа и топора. Льются рекой поэтические рулады: Ликует центр Европейской Песни, Народ кричит: «Вперед, Азербайджан!», И лица дюссельдорфских горожан Сияют, отразившись в снимках прессы. На сцене, засверкавшей от восторгa, Два лебедя исполнили дуэт… Song «Running Scared» is a really great!!! Победы ей осталось ждать недолго! От счастья зарыдали небеса, Услышав птиц прекрасных голоса… Зал замер, упоительно внимая… Страна поющих, горных соловьев Справляет праздник в городе ветров Под музыку пятнадцатого мая!!! Присоединившись к рыдающим от счастья небесам и девяти миллионам «горных соловьев», зарыдали от восторга и труженики азагитпропа. Зашелся в верноподданническом угаре голубок Акпер Гасанов: «Мы – нация победителей. В первую очередь, хочу выразить свою глубочайшую признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и его супруге президенту Фонда Гейдара Алиева, депутату Милли Меджлиса, Первой леди нашей страны Мехрибан ханум Алиевой. Нам нужно воспитывать будущее поколение азербайджанцев в гордости за свою страну, свою культуру, свой народ. Нам нужно формировать в будущих поколениях азербайджанцев психологию победителей. И пусть теперь кусают локти все те, кто сам себя лишил возможности посещать нашу страну». Его подобострастному блеянию вторит из московских далей Гамид Гамидов: «Список наших достижений за относительно короткий период независимости Азербайджана можно продолжать очень долго. Причина в выбранном курсе развития страны. В верном курсе, которого придерживается руководство Азербайджана. Мы также планомерно движемся к своей главой цели – возвращению всех оккупированных азербайджанских земель. И я уверен, убежден, что мы их обязательно вернем. Европа всеми фибрами души желает сотрудничать с Азербайджаном. Оккупация не навсегда. Время идет, и оно точно играет не против нас». Трудно сказать, какое отношение имеет «Евровидение» к курсу страны и чужим территориям. Спишем это на спертое от радости в зобу дыхание Гамидова. А сами переведем дух, отставим в сторону «страну горных соловьев», где «птиц прекрасных голоса», оставим в покое Акпера Гасанова с его «психологией победителя», наработанной, видимо, в подвалах бакинской военкомендатуры, и не будем указывать место назначения, куда «планомерно движется» радостный Гамидов. Мы просто от души поздравим потомков пришлых тюркских кочевников с поистине выдающейся победой. Ведь ее с полным основанием можно поставить в один ряд с победами славного азербайджанского воинства над Александром Македонским, Киром Великим, сокрушением Римской империи величайшим полководцем античных времен Атропатом Мамед оглы Иреванлу и, конечно же, безоговорочной победой героической азербайджанской армии над трусливыми армянами и воевавшими за них не менее трусливыми русскими в Карабахской войне 1992-94 гг., которая позволила Азербайджанской республике наслаждаться плодами правления Ата(азеро)тюрка на оставшихся после героической победы 80 процентах ее территориальной целостности при миллионе беж… победителей. Теперь, в свете будущего праздника европейской песни в Баку, можно себе живо представить, как толпы европейских педерастов, крепко обнявшись со своими каспийскими коллегами, размяв как следует голосовые связки, дружно бредут меж рядами похожих друг на друга как кучи коровьего дерьма, бронзовых и каменных истуканов, возлагают алые гвоздички на живописной аллее шахидов-потрошителей, с деланной скорбью опускают подведенные глазки у мемориала «жертвам геноцида азербайджанцев» в Губе, вспоминают о других геноцидах из предложенного обширного списка таковых и, в связи с этим, в обязательном порядке пищат нелицеприятные слова в адрес проклятых дашнаков – «террористов и убийц». А сын той статуи всенепременно напомнит всем присутствующим о «безграничном и вот-вот готовом лопнуть терпении азербайджанского народа». Вне всякого сомнения, по поводу и без повода будут упомянуты и гигантский военный бюджет, и беспредельная мощь никого никогда не побеждавшей армии. А над всей этой европейско-тюркской идиллией будут развеваться красные и серо-буро-малиновые тряпки-флагалища с полумесяцем. Пока Истанбул медленно, но верно седлает Европу, та спешит в толерантный Баку, куда ей, собственно, и дорога… А что же мы? Повсеместный на постсоветском пространстве упадок вкуса и нравов зажигательно маршево шагает по Армении. Общественное телевидение давно уже превратилось в некое подобие помойки, где правят бал ханжество и безвкусица, щедро разбадяженные сериалами, превращающими мозги зрителя в желеобразный студень, и музыкальными клипами а-ля «Եվրոտեսիլ». Где нет места ни Борису Геворкяну с его «Бердом», ни Гагику Гиносяну с «Карином». Где «Бум-бум», проскочи он вдруг в финал европейского поп-праздника, будет объявлен замечательным творением и несомненной творческой удачей. И это в то время, когда по всей Армении - от Мегри до Джавахка и от Артика до Мартакерта, множество прекрасных и действительно талантливых ребят в составах традиционных национальных музыкальных и танцевальных коллективов могут только мечтать о большом экране и большой сцене. Прошу понять меня правильно. Я нисколько не против подобных конкурсов и ничего не имею против шоу-бизнеса в целом. Я веду речь о том психозе, который сопровождает данное действо, и о том огромном внимании, которое уделяется «попсе» в ущерб национальному искусству и дедовским традициям. Кроме того, следует понять одну простую вещь. Вероятность победы участника от Армении (как, кстати, и Грузии) в этом, насквозь политизированном конкурсе, немногим выше нуля. Потому что всем прекрасно известно, кто, как и за кого там голосует. За Турцию всегда есть стопроцентные очки от Азербайджана и Албании (впрочем, как и наоборот), страны бывшей Югославии отдают баллы друг другу, точно так же поступают прибалты, скандинавы, Молдова с Румынией, Греция с Кипром и проч. Рассчитывать на голос стратегического партнера можно только после того, как он отдаст свои баллы за братьев-славян из Беларуси и Украины. Вот и получается, что все эти страны имеют для себя «гарантированные» баллы. И только мы с соседями-грузинами всегда вынуждены стартовать с «нуля». Об этом не стоит забывать нашим «звездам», собирающимся «покорять» Европу, и их многочисленным поклонникам. …Тем временем генеральный директор Общественного телевидения и радио Азербайджана Исмаил Омаров поспешил сообщить об отказе армянской стороны от участия в конкурсе «Евровидение-2012» в Баку. Не знаю, откуда у Омарова столь оперативная информация. Но и необходимость выступления армянских эстрадных артистов в гнезде агрессивной армянофобии достаточно спорна, да и представить нахождение армянской поп-делегации в Баку можно с очень большим трудом. Как бы я к этому действу не относился. А вообще лично я – двумя руками за приезд армян в Баку. Но вижу этот приезд только в единственном случае: в составе танковых колонн нашей Армии…

-

Свидетельствует Гамбарян Соня Арташевна (показания взяты 19 марта 1988 г. в с. Арзакан Разданского района): Гамбарян Соня Арташевна, 1936 г. р., уроженка с. Баллуджа НКАО, замужем, проживала по адресу: г. Сумгаит.., работала водителем трамвая. С 1967 г. вместе с семьей проживаю в г. Сумгаите. Моя семья состоит из 7 человек: муж – Гамбарян Левон Николаевич, сын - Гамбарян Сергей Левонович, сын - Гамбарян Николай Левонович, жена старшего сына - Гамбарян Элла Амаяковна, жена младшего сына - Гамбарян Жанна Георгиевна, внук - Гамбарян Эрнест Сергеевич. О событиях в Карабахе я узнала, как все - через газеты и телевидение. Кроме этого у меня живут родственники в г. Степанакерте, и несколько раз я звонила туда и была в курсе всех событий. 27 февраля 1988 г. ко мне домой позвонила жена брата Люба Азизбекян и сказала, что в городе бунт, не выходите из дома и будьте осторожны. Я сразу же позвонила на работу к диспетчеру Рагимову Вяли и попросила, чтоб сына больше не выпускал на линию и послал домой. Мой сын также работает водителем травмая. После этого в 21 час сын Сергей пришел домой и рассказал, что армян ищут, их убивают, разбили несколько травмаев. Кроме этого Сергей рассказал, как в трамвай заходил один азербайджанец, встал около места водителя и спрашивал у пассажиров, есть ли в трамвае армяне, у него в руках был нож. Но никто из пассажиров, зная о том, что водитель трамвая армянин, его не выдал. На следующий день, 28 февраля 1988 г. ко мне из работы позвонил начальник службы движения Фархад и сказал, чтоб мы на работу не выходили. Этот день все оставались дома. Старушка-соседка за нас ходила в магазин и покупала продукты питания. Мы из дома не выходили и 29 февраля 1988 г. В 17:00 час. во дворе напротив нашего дома появилась большая толпа азербайджанцев, и начали в этом доме громить армянские семьи. Видя это, мы всей семьей спустились в подвал дома, там заперлись и приготовились топорами защищаться, если, в случае чего, они разузнают и обнаружат нас. Через некоторое время мой сын Сергей вышел из подвала, чтоб разведать всю ситуацию. Его долго не было, мы забеспокоились и все вышли во двор нашего дома. Отсюда я увидела, что на расстоянии около 40-50 метров в кустах лежал один парень, он не шевелился. Основной толпы не было, но невдалеке отдельными маленькими группами стояли люди, по всей вероятности азербайджанцы. В это время подошел мой сын Сергей, и мы решили перебраться к другим родственникам. Когда хотели уже идти, во двор приехал наш сосед Эли-Юсиб Гусейнов, который работает в Апщероне в милиции и имеет звание майора. Гусейнов, узнав о нашем намерении перебраться к родственникам, не дал нам это сделать и пригласил к себе домой. Мы всей семьей пошли к нему в дом. Они нас накормили, Гусейнов сказал , что скоро, вернее, что с 1 марта 1988 г. будет в городе военное положение, будет тогда безопасно, но этот день останемся у него, так как опасно выходить, всюду убивают и насилуют армян, а в случае чего он защитит нас, у него есть оружие. При этом он достал охотничье ружье, сказал сыну: "Это возьмешь ты" и, вытащив пистолет свой служебный, сказал, что если будет нападение на дом, то из балкона будем стрелять. В этот день мы переночевали у Гусейновых. На следующий день, так как узнали, что в горкоме собираются армяне и стало более безопасно, ввиду того, что власть была в руках военных, мы решили пойдти туда. Когда пришли в горком, там было уже много армян. Через 2-3 часа мы перешли в здание напротив горкома - в клуб СК. Там тоже было очень много армян, несколько тысяч, свободного места не было. В клубе СК среди армян я заметила трех азербайджанцев, одного я знала в лицо, имени не знаю, опознать смогу. Это было примерно около 23-х часов вечера. Мне стало подозрительно, что среди армян появились азербайджанцы, и решила за ними проследить. Я заметила, как один из них, которого до этого не знала в лицо, со ступенек нижнего этажа смотрит в сторону подвального помещения. Я тоже посмотрела в сторону подвала, мне показалось, что там горит свет. Это более подозрительным стало, и я решила вызвать военных, чтоб они проверили, что есть в подвале, так как появление здесь азербайджанцев и их поведение о хорошем говорить не могло. Попросив рядом стоявшего армянина и сказав ему о своих опасениях, я пошла за солдатами. Со мной пришли 6-7 солдат и один офицер. Когда солдаты пришли к тому месту, троих азербайджанцев уже не было. Я высказала свои подозрения. Солдаты решили всех проверить и искать азербайджанцев. По их указанию все мужчины вышли на улицу, где стали проверять их паспорта, а затем, когда снова зашли в клуб СК и стали вновь проверять всех, задержали трех азербайджанцев и увели их. Где азербайджанцев задержали, в какой части здания, я не видела. Но сразу в народе стали говорить, что у одного задержанного была бутылка бензина. Три дня мы с семьей были в клубе СК, а после нас отвезли в санаторий "Химик''. Здесь мы пробыли около недели, после, достав билет на поезд, 14 марта приехали в г. Ереван. В здании горкома я от Вали, жены двоюродного брата мужа, узнала, что убили ее мужа, его звали Шурик, он играл на кларнете. Его убили дома в присутствии членов семьи. Как мне Валя сказала, отрезали голову ее мужа. Она сама вся была избита, мне неудобно было спрашивать о подробностях. Валя и ее муж - убитый Шурик Гамбарян жили в 3-ем микрорайоне. Их точного адреса я не знаю, но дом и квартиру могу показать. В доме, где жил Гамбарян Шурик, живет моя тетя, сестра матери Седа Сарксян. Ее семья еле успела спрятаться у соседей азербайджанцев, а их квартиру всю разграбили, подожгли их личный мотоцикл, ворвавшая в их квартиру толпа азербайджанцев. В этом же квартале - 3-ем - разграбили квартиру дочери моего брата, дочь зовут Камела, как она пишется по мужу, не знаю, ее девичья фамилия Григорян. Семья Камелы еле успела убежать и скрыться у соседей. 29 февраля 1988 г., когда мой брат Григорян Армен приехал с женой из Краснодара, по дороге домой в районе Джейрамабада на них напали двое азербайджанцев с ножами, потребовали, чтобы жена брата Рая Григорян разделась. Мой брат стал с ними драться, он тоже достал нож кухонный, который был в сумке. Разбили палкой голову брата, он упал, а сбежавшиеся на крики жены люди оттащили этих азербайджанцев. После этого брат с женой нашли приют у незнакомых армян, которые проживали недалеко от этого места, так как боялись идти домой. О случившемся мой брат рассказал военным через несколько дней. Он им сказал, что может опознать, кто на него нападал, где они работали. Придя с военными в Джейрамабад на то место, он среди работавших там рабочих опознал тех двоих, которых забрали с собой солдаты. Мой брат живет в 21-м квартале, квартиру могу показать. Как мне известно, сейчас мой брат находится в Армении, но где остановился, не могу сказать. Хочу дополнить, что со мной работает Алескерова Таира контролером, числа 25 февраля 1988 г. во время рабочего спора она мне сказала с угрозой, что ничего, через два–три дня вашей пыли здесь не станет. Об угрозах Алескеровой я говорила сразу же со мной работающей Будакян Ермоне. Будакян Ермоня, как я знаю, тоже с семьей переехали в г. Ереван.