-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

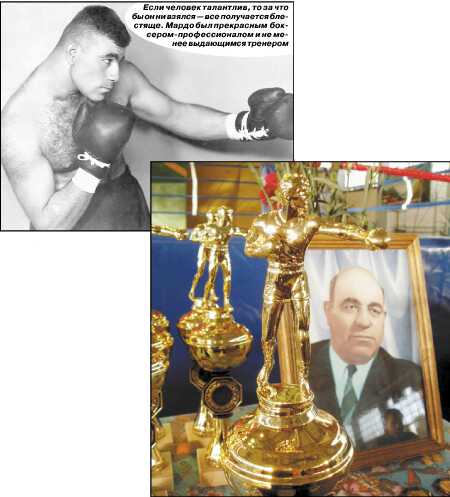

Делом всей жизни Мардо Покрачьяна был бокс Однажды, еще в школьные годы, учитель спросил нас на уроке истории: “Назовите мне знаменитого человека, родившегося в одной стране, прославившегося в другой, а умершего в третьей”. Сейчас бы я назвала учителю своего отца - Мардо Левоновича Покрачьяна. Скорее всего, он родился в Турции, но вырос и избрал себе дело всей жизни в тогда еще палестинском городе Хайфа. Там он и прославился как профессиональный боксер, был чемпионом Палестины и Ближнего Востока, а в 1947 году стал чемпионом Европы. Он исколесил полмира, и где бы ни останавливался хоть на месяц, свободно мог разговаривать на местном языке. По нашим с ним подсчетам, отец знал около 14 языков. Профессиональный бокс даже тех лет требовал от спортсмена не только великолепной техники, тренированности и выносливости (все-таки 10 раундов надо как-то выдержать), но и артистизма, зрелищности. В одном из анонсов египетской газеты “Бокс” в 1945 году так и было написано: “Любители красивого бокса! Приходите в субботу, 9 октября, аплодировать “Черному Утесу” Абду Кабри в большом бою из десяти раундов с асом, армянином из Палестины Мардо”. Кстати, этот бой закончился скандалом и дракой в зале. Решение арбитра после восьмого раунда присудить победу Мардо вызвало недовольство среди отдельных зрителей. В судью был брошен стул, и завязалась драка, пришлось вмешиваться полиции. Мой отец, как и многие армяне-репатрианты, приехал на свою историческую родину, в Советскую Армению, в 1947 году. Еще в Ереване он совмещал тренерскую работу с выступлениями на ринге. И, несмотря на то, что здесь культивировался только любительский бокс, а это совсем другая техника, на Всесоюзных соревнованиях в г. Иваново в составе сборной Армении он занял второе место. В Сибирь, как отец рассказывал, он был выслан из Армении по глупости. Плохо, что в баню в то время ходили даже генералы, а в бане, как известно, все одинаковые. И надо же было Мардо не поделить шайку с каким-то генералом, а уже в предбаннике ему пришлось рассказать о том, кто он и откуда. Тут же ему прилепили клеймо “дашнака-националиста” и как неблагонадежного выслали в Сибирь. Так поступили с ним власти на исторической родине, куда он приехал в надежде на счастливую жизнь. Недружелюбно встретил суровый сибирский край Мардо. Из этого плена, сколько отец ни пытался, вырваться уже не смог. За приезжими с Кавказа, особенно такими “дашнаками”, как Мардо, следили здесь зорко, малейшая провинность – шьют длительный срок. Здесь, в России, он стал уделять основное внимание физической подготовке, то есть проводил ежедневные тренировки и, как сопутствующее, установил себе запрет на табак, алкоголь и даже кофе. И здесь же, в России, ему, репатрианту с клеймом “дашнака-националиста”, дважды судимому советским государством, пришлось попробовать еще много всякого: валить лес, работать водолазом, шофером, кровельщиком, а в 1968 году из-за болезни ног моему отцу пришлось оставить тренерскую работу и обосноваться в сапожной мастерской. Основной и любимой он всегда считал тренерскую работу. Но получить ее человеку с такой биографией было непросто. Привожу воспоминание об отце Валерия Малютина, мастера спорта, одного из лучших учеников Покрачьяна, до последнего дня тренировавшего ребятишек и ушедшего из жизни 31 октября прошлого года: «Было время, когда Мардо Левоновича нигде не хотели принимать на работу, и он решил ехать к родственникам в Америку. Ему в 1964 году пришла выездная виза, но из Союза его, как дважды судимого, не выпустили. Тогда он, явившись на прием к секретарю Алтайского крайкома КПСС Георгиеву, показал свое заявление с отказом и сказал: “Или разрешите уехать, или дайте работу”. Георгиев вызвал председателя одного из спортобществ и, устроив ему разнос, приказал основать секцию бокса во главе с настырным армянином Покрачьяном». Наверное, не зря говорят: если человек талантлив, то за что бы он ни взялся - все получается блестяще. Мардо был прекрасным боксером-профессионалом, не менее выдающимся тренером, иначе он не смог бы вывести в люди и воспитать таких тренеров, какими являются Геннадий Ходусов, Валерий Малютин (совсем недавно ушедший из жизни), Виктор Белоуско, Владимир Мандров и другие. И надо сказать, что у его учеников есть уже свои ученики-тренеры… Несмотря на наличие судимостей, Алтайский краевой союз спортивных обществ позволил ему тренировать школьников, доверил подготовку взрослой сборной края к первенству Сибири. Юрий Иванов, мастер спорта по боксу, выступавший за сборную края в тяжелом весе, вспоминает: “Мардо очень ответственно отнесся к этому поручению. Такой пример. Мы перед поездкой на зональные соревнования проводили сборы. Мне нужен был спарринг-партнер, но ребят моей весовой категории больше не было, и оставалось долбить боксерский мешок. Мардо не поленился, съездил в далекую Бобровку и договорился там с перворазрядником Толей Стрельниковым, чтобы тот приехал со мной потренироваться”. По словам мастера спорта Юрия Иванова, отца отличала внутренняя интеллигентность: он не ломал в боксерах индивидуальность, не навязывал свою волю. Воспитывал в своих учениках смелость. Он говорил: “Мне не нужны трусы”. Но вместе с тем, он убедительно просил вне спортзала засунуть свои кулаки глубоко в карманы и не распускать их. Мальчишки в его секцию шли записываться толпами. Как магнит, тянула их необычная судьба тренера. Рассказывает Геннадий Ходусов, мастер спорта, призер первенства России, тренер по боксу спортклуба “Смена” г. Барнаула: «К Мардо Левоновичу я пришел втайне от родителей, бросив занятия в музыкальной школе. Когда все открылось, дома был настоящий скандал. Мама с возмущением пришла к тренеру, но тот сумел ее убедить, что я - способный парень и что она, пока я занимаюсь у него, может быть абсолютно спокойна, что ее сын не попадет в объятия уличной шпаны. После тренировок мы играли в баскетбол, ездили рыбачить, купались. Наши поражения на соревнованиях тренер Покрачьян воспринимал как свои собственные и очень переживал». Делом всей жизни для моего отца, Мардо Покрачьяна, был бокс. Он умер 27 лет назад, но ученики не забывают своего любимого тренера. Доказательство тому - прошедший недавно Второй юношеский турнир по боксу памяти Мардо Левоновича Покрачьяна. Он прошел с 11 по 14 декабря в спортивном манеже Алтайского ГТУ. Кто хоть раз бывал на боксерских поединках, уже для себя определил, приемлет он этот вид спорта или нет. А это спорт не для слабонервных, несмотря на то, что уж в юношеских-то турнирах всегда строго соблюдаются все меры предосторожности, и в зале все четыре дня турнира неотлучно дежурил врач. 160 участников из 17 городов, включая Казахстан, собрал этот турнир. Юноши 1987-1988 годов рождения по 14 весовым категориям оспаривали призы и медали имени легендарного мастера. Захватывающие бои все четыре дня приковывали внимание зрителей, среди которых были и бывшие ученики Мардо Покрачьяна. Среди действующих учеников-тренеров, выставивших своих подопечных на эти соревнования, были Геннадий Ходусов, Владимир Мандров и Виктор Белоуско. А в организации турнира, в приобретении призов неоценимую помощь оказал также ученик моего отца, председатель Алтайского краевого комитета НПСР Валентин Неменов. Турнир можно считать состоявшимся, и прошел он на очень высоком уровне благодаря главному организатору и тренеру спортклуба “Смена” Валерию Коломотову и уже упомянутому Валентину Неменову. Открывая его, В. Коломотов отметил: «Этот турнир мы проводим ради мальчишек, любящих бокс, а также в честь памяти знаменитого на Алтае тренера Мардо Покрачьяна» Лучшим боксером турнира стал Олег Сарайкин из Барнаула (вес 46 кг), кстати, его тренер - Валерий Коломотов. За лучшую технику приз вручен Александру Гоману из Рубцовска, призом за волю к победе был награжден Константин Пятков из Новосибирска. Все призеры соревнований получили дипломы, медали, а отличившиеся - призы. Мой отец прожил тяжелую, но очень яркую и плодотворную жизнь, он оставил о себе добрую память, и любимое дело его жизни не забыто. Оно воплощено в спортивных достижениях боксеров Алтая, оно продолжается его учениками и их подопечными – юными боксерами края. И я этим горжусь. Ведь бокс – это жизнь. Эрика Покрачьян, Барнаул

-

Слово об академике Арзуманяне Академику Анушавану Агафоновичу Арзуманяну по праву принадлежит почетное место в концептуальном развитии отечественной экономической мысли и организации науки на большом периоде ее истории (50-60-е годы). Именно он возглавил - при поддержке двух других крупнейших академиков-экономистов того времени Е. С. Варги и В. С. Немчинова - возрождение экономической науки после сталинского разгрома. Это были годы хрущевской оттепели, когда возникла острая потребность в понимании новых явлений и процессов мирового общественного развития. Естественно, что обновление проходило только в рамках «творческого развития марксизма-ленинизма». Вместе с тем, именно в те годы А. А. Арзуманян, его сподвижники и ученики вольно или невольно посеяли семена сомнения в справедливости целого ряда положений марксизма-ленинизма, которые дали всходы в 80-е годы. Академик А. А. Арзуманян принадлежал к той немногочисленной когорте образованных марксистов, чудом сохранившихся после сталинских репрессий, которая пришла в коммунистическое движение в молодые годы и на всю жизнь сохранила романтическую веру в идеи коммунизма, открывавшие, по их представлениям, безграничные возможности развития нового общества. Но он был и честным ученым, не уходил от объяснения «проклятых» вопросов, которые никак не вписывались в рамки догматически усвоенных марксистских построений. А. А. Арзуманян родился 14 февраля 1904 г. (селение Каварт, Армения) в семье рабочего, впоследствии - десятника и мелкого подрядчика Кафанских медных рудников. В 16 лет он стал комсомольцем, а в 17 - членом Коммунистической партии Армении. Для молодого поколения того времени он был весьма образованным человеком (с 1912 по 1918 г. учился в реальном училище г. Шуши) и поэтому сразу же выдвинулся в число организаторов комсомола Армении, избирался секретарем РК и членом ЦК ЛКСМ. Несколько раз его посылали учиться и отзывали на работу в Армению – первым секретарем райкома, заведующим Отделом ЦК КП(б) Армении, членом ЦК КП(б) Армении. Правда, одно очень престижное в то время учебное заведение - Аграрный институт красной профессуры (Москва) ему удалось закончить в 1935 году. В августе 1937 г., в разгар массовых репрессий, его назначают ректором Ереванского государственного университета - основного сосредоточения армянской интеллигенции того времени. Однако и он не избежал ареста - в ноябре 1937 года его посадили в подвалы Ереванской лубянки. Как он сам пишет в своей краткой автобиографии: «...был оклеветан врагами народа, привлечен к следствию». В мае 1939 г., когда волна репрессий спала, он был освобожден и «полностью реабилитирован». Однако путь в политику был для него закрыт и он преподавал политэкономию в Ереванском университете. Личность Арзуманяна-человека характеризует его неординарное поведение «под следствием» в тюрьме. Он не подписал ни одного выбиваемого из него обвинительного признания или раскаяния, хотя уже в первый день ареста его для устрашения провели мимо трупов двух его друзей. Он не любил говорить о пытках или избиениях. С его слов родственники рассказывают: однажды ночью его вызвали из камеры, и он простился с товарищами, думая, что ведут на расстрел. Когда же его привели к начальству и объявили об освобождении, он с угрозой начать голодовку потребовал вернуть его в камеру или немедленно возвратить партийный билет. Ночью же «согласовали» вопрос с первым секретарем ЦК КП Армении и вернули партбилет. В июле 1941 г. А. А. Арзуманян добровольно ушел на фронт и всю войну сражался в действующей армии и вел политработу, награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды. После демобилизации он работал деканом и проректором Бакинского университета, защитил кандидатскую диссертацию на малоизученную в то время тему: «Аграрный кризис 80-х - 90-х гг. XIX века в России». В конце 1952 г. А. А. Арзуманян по рекомендации академика Е. С. Варги был приглашен на должность заведующего сектором империализма в Институт экономики АН СССР, где после смерти Сталина стал заместителем директора. Конечно, в этом назначении сыграли свою роль его родственные отношения с А. И. Микояном (они были женаты на сестрах). Но лишь со смертью Сталина срок его отстранения от политической жизни кончился. В 1956 г., после XX съезда КПСС, был создан Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО). Встал вопрос воссоздания в новом качестве научного центра вместо уничтоженного в 1948 г. Сталиным Института мирового хозяйства и мировой политики, который в течение более двух десятилетий возглавлял Е. С. Варга. При поддержке последнего первым директором ИМЭМО назначают А. А. Арзуманяна. На этом посту он остается вплоть до своей смерти в 1965 г. В 1958 г. он избирается членом-корреспондентом АН СССР, в 1963 г. – академиком, ведет большую работу в качестве депутата Верховного Совета СССР (Комиссия по иностранным делам). В эти годы полностью раскрылись его творческие и организаторские способности. Те, кто имел счастье лично общаться с Анушаваном Агафоновичем, знали его не только как ученого, пытающегося честно познать перемены, происходящие в стране и мире, но и как очень доброго человека, как руководителя, который терпеливо и заботливо «взращивал» молодых ученых. Он покорял всех, кто с ним работал, и своим ясным умом, пониманием обстановки в стране, масштабностью философского видения общественных процессов и умением сформулировать истинные интересы страны. Большая заслуга академика А. А. Арзуманяна состояла в организации ИМЭМО как мощного научно-исследовательского центра, быстро получившего международное признание. Это была нелегкая задача: советская общественная наука все еще пережевывала те или иные положения классиков марксизма-ленинизма. Практически отсутствовали научные школы крупных ученых, в которых могли бы «взрослеть» молодые. Все нужно было создавать заново. Первые плоды были получены уже в 50-е-60-е годы: ученые ИМЭМО, в первую очередь молодые, обогатили науку не одним десятком крупных исследований в области мировой экономики, социологии и международных отношений. Перу самого А. А. Арзуманяна принадлежит около 100 научных работ. Среди них нет толстых монографий - на это у него не было времени. Но его научные доклады и выступления на Ученом совете ИМЭМО, международных конференциях и симпозиумах, его статьи в журналах и газетах становились важными вехами в научной жизни, определявшими направления исследовательской работы по международно-политической и экономической проблематике. В своих работах А. А. Арзуманян анализировал практически весь спектр проблем мировой капиталистической системы того времени – теорию и, главное, практику государственного регулирования рыночной экономики, влияние научно-технического прогресса на структуру производства, профессиональную структуру занятости, развитие западноевропейской интеграции, проблемы освобождающихся от колониализма и развивающихся стран. Важное место в трудах А. А. Арзуманяна занимали вопросы международных отношений. Он был одним из первых исследователей, кто рассматривал международные политические тенденции 50-60-х годов в тесной связи с развитием научно-технической революции. Он внес также немалый вклад в разработку проблем мирного сосуществования государств с различным общественным строем, непримиримо выступал против экспорта революции, подчеркивал, что перспективы преображения мира будут прежде всего зависеть от результатов экономического соревнования двух систем. Приходится признать, что вера А. А. Арзуманяна, как и многих других, в победу лагеря социализма не сбылась. Исследования Института были нацелены на разработку практических рекомендаций, которые зачастую оформлялись в виде записок, адресованных в «инстанцию» под грифом “Для служебного пользования” или “Секретно”. В числе их были такие, которые не потеряли своей актуальности до сих пор. Приходится сожалеть, что результаты этих исследований, весьма важных и полезных для страны, оказались за «семью печатями» даже для научной общественности. В 1963 г. А. А. Арзуманяна избирают академиком-секретарем вновь созданного Отделения экономики и членом Президиума АН СССР. На плечи первого академика-секретаря легла тяжелая ноша: надо было, прежде всего, выводить из упадка экономическую науку страны. В своих докладах и выступлениях он призывал к изучению всей совокупности аспектов повышения эффективности экономики, к глубокому анализу опыта хозяйственной практики. Он видел главную задачу в том, чтобы ликвидировать отрыв экономических исследований от хозяйственной практики. Уже тогда он называл приоритетными исследования проблем ценообразования, преодоления уравниловки в материальном стимулировании оплаты труда. По инициативе А. А. Арзуманяна проводится реорганизация научных исследований Института экономики АН СССР, создаются Центральный экономико-математический институт АН СССР и Институт организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР. Большую роль сыграл А. А. Арзуманян и в создании академических институтов международного профиля (США и Канады, Африки, Латинской Америки). При А. А. Арзуманяне Отделение экономики АН СССР разработало ряд важных практических рекомендаций для правительства. Однако все эти начинания А.А.Арзуманяна в значительной степени оказались тщетными, поскольку партийный и государственный аппарат либо молчаливо отвергал их, либо они тонули в бесконечных межведомственных согласованиях. Заслуги А. А. Арзуманяна перед экономической наукой на посту академика-секретаря не сводятся лишь к его огромной научно-организационной деятельности. Велик его вклад в разработку ряда проблем экономической теории. Большим историческим событием стала его статья «Актуальные проблемы развития нашей экономики», опубликованная в двух номерах «Правды» в 1964 г. В ней поднимался ряд принципиальных вопросов теории и практики экономического планирования. Это была фактически первая за многие годы суровая критика системы планирования СССР и тем самым всей политики страны. Он выступал против тех ортодоксов, которые утверждали, что в планировании нельзя исходить из совокупного общественного спроса, считая такой подход потребительским. В противовес этому А. А. Арзуманян обосновывает значение роста личного потребления, как важной составной части воспроизводства, так и обязательного условия высоких темпов его развития. Он отстаивает необходимость радикального изменения пропорций промышленного производства в пользу потребительских товаров. Сегодня такая постановка вопроса кажется очевидной, но тогда после «сталинской индустриализации» это был крупнейший шаг вперед. К великому сожалению и с трагическими последствиями для судеб страны эти соображения были проигнорированы и десятилетия спустя, когда разрядка международной напряженности создала все предпосылки для их реализации. Вместе с коллективом ИМЭМО А. А. Арзуманян глубоко исследовал новые явления мирового хозяйства того времени и настаивал на обязательном учете этого опыта при определении пропорций воспроизводства в нашей стране. По тем временам это было неслыханно: чего стоило, например, первое рассмотрение в советской открытой печати такого важнейшего фактора здоровья экономики, как снижение капиталоемкости и материалоемкости промышленного производства в США или перевод и издание по инициативе Арзуманяна и с его предисловием самого знаменитого американского учебника «Экономика» П. Самуэльсона. А. А. Арзуманян писал, что в начале 60-х годов Советский Союз занял первое место в мире по абсолютному объему капиталовложений (сейчас такое даже не приснится), тогда как по производству ВВП резко отставал от США. Отсюда вывод: главная задача - «получение как можно большего эффекта» от капиталовложений. Прямо скажем, то, что оказалось возможным для капитализма, стало непосильной задачей для социализма – эффективность экономики страны перманентно снижалась, что, собственно, и стало коренной причиной развала СССР. С горечью приходится констатировать, что поднятые еще в те времена Институтом и лично А. А. Арзуманяном насущные вопросы экономики страны так и не нашли своего решения ни при его жизни, ни в последующие годы. В. А. Мартынов, академик Российской академии наук, советник РАН

-

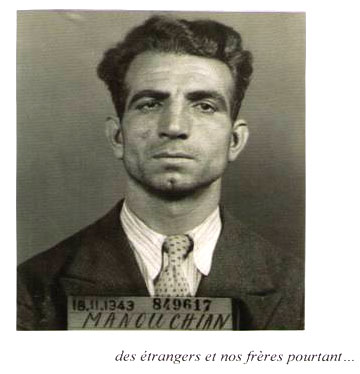

Мишель Манушан (настоящее имя Мисаг Манушьян) руководил группой до самого конца (она и называлось "группой Манушана", став наиболее эффективной из всех подпольных организаций во Франции). Он был уроженцем города Семсур в Западной Армении, (ныне это турецкий Адыяман). Отец Манушьяна был федаином - то есть повстанцем, воевавшим с турецкими войсками, осуществлявшими геноцид в отношении армянских жителей, и погиб. Мать умерла с голоду во время депортации, а сам Манушьян с братом были спасены французскими представителями Красного Креста и переправлены во Францию. До войны Манушьян был поэтом, прославившимся переводом на армянский язык Рембо и Верлена, и на французский - Аветика Исаакяна. Во время же немецкой оккупации Манушьян начал вести непримиримую террористическую борьбу в духе армянского повстанчества. После его назначения командиром началась охота за высокопоставленными немцами. Вскоре Йосефом Эпштейном был ликвидирован комендант Парижа фон Шамбург, и несколько видных членов СС. Готовилось даже покушение на Гитлера, который, якобы, планировал посетить Париж. Манушьян был казнен вместе с со своей группой - расстрелян в Париже. В интернациональную группу из 23 человек кроме Манушяна входил еще один армянин - Арпен Лавитян (Arpen Lavitian).

-

Суди, чтобы не быть судимым Планета переживает средний возраст. Охвативший ее всеобъемлющий кризис стал экзаменом на жизнеспособность практически всех международных политических и правовых институтов. Не в последнюю очередь это относится и к заседающему в Гааге Международному уголовному суду. 9 сентября Интерпол выдал ордер на арест лидера ливийской джамахирии Муаммара Каддафи, его сына Сейфа аль-Ислама и бывшего директора военной разведки Ливии Абдуллы аль-Сенуси. В пресс-релизе этой организации уточняется, что по просьбе прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено-Окампо на всех троих были выписаны "красные уведомления", т. е. свергнутый ливийский лидер и его соратники оказались причисленными к наиболее разыскиваемым лицам. Всем троим вменяются преступления против человечности, в том числе убийства и незаконное преследование. Первый ордер на арест был выдан Международным уголовным судом еще 27 июня. Международный уголовный суд был учрежден летом 2002 года, и его внутренняя компетенция ограничена всего тремя видами преступлений. I. Геноцид - намерение целиком или частично истребить национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. II. Преступления против человечности - часть масштабного или систематического преследования, направленного против мирного населения, причем о возможном преследовании преступнику заранее было известно. III. Военные преступления - нарушение законов и обычаев ведения войны, регулирующих поведение вооруженных формирований во время войны и защищающих гражданское население, военнопленных, культурное достояние и др. Так вот, в Международном уголовном суде считают, что все трое причастны к нападениям на участников антиправительственных демонстраций, кроме того, им вменяются преступления против человечности, в том числе убийства и незаконное преследование. Но вот в чем вопрос: еще летом 2008 года Международный уголовный суд выдвинул обвинение против суданского лидера Омара аль-Башира в связи с конфликтом в Дарфуре. Более того, в 2009 году тот же суд выдал уже ордер на его арест по обвинению в геноциде (убийство, истребление, насильственное перемещение, применение пыток, изнасилование) и военных преступлениях (намеренное применение силы против мирного гражданского населения). Омар аль-Башир стал первым действующим главой государства, против которого органом международной юстиции было выдвинуто обвинение. И наконец, 12 июля 2010 года Международный уголовный суд выдал новый ордер на арест суданского президента, предъявив ему обвинения в проведении геноцида трех этнических групп в Дарфуре. Тем не менее 9 июля 2011 года президент принял участие в празднике независимости Южного Судана и поздравил народ с обретением суверенитета. Таким образом, его публичное появление на празднике поставило под сомнение авторитет, принципиальность, последовательность и бескомпромиссность заседающего в Гааге Международного уголовного суда. Влиятельными державами разработана определенная схема признания независимостей новых государств. На богатых сырьевыми и коммуникационными выходами территориях провозглашается независимость, после чего вспыхивают неизбежные конфликты, затем в регион командируется международный миротворческий контингент для контроля над месторождениями и коммуникационными выходами. Так, например, в 1993 году на севере Эфиопии образовалась Эритрея – государство с крайне пестрым этническим составом (народности тигринья, тигре, кунама, афары, сахо, исповедующие ислам, древневосточное православие, католицизм, протестантизм, местные верования). Мировое сообщество дало добро на суверенитет одной из беднейших стран мира и уважило право на самоопределение дисперсного народа (это было растиражировано в контексте эталонного образца справедливого решения, призванного стать залогом прочного мира и спокойствия в регионе). Но уже в 2006 году там "вдруг" начались массовые беспорядки, столицу нового государства Дили захватили враждующие банды и разные полицейские группы, вследствие чего в страну "вынужденно" был введен международный контингент. Стоит ли говорить о том, что побережье, шельф и особенно дно Тиморского моря богаты нефтью и газом. Тот же сценарий действует в случае признания Южного Судана – нового государства площадью более 600 000 кв. км, весьма богатого углеводородами. Большинство населения принадлежит к негроидной расе, исповедует либо христианство, либо анимистические религии. Основную группу составляют представители нилотских народов, единого языка также не существует. Очевидно, что скоро и здесь "появится необходимость" иностранного вмешательства. Все это понятно, но спрашивается: при чем тут Международный уголовный суд, поразительно переменчивая позиция которого в отношении суданского президента Омара аль-Башира указывает на предвзятость и спекулятивный характер признания (или непризнания) мировым сообществом тех или иных государств, тех или иных референдумов. В случае надобности он вполне может себе позволить "закрыть глаза на отдельные вещи".

-

Новый свет на старый ужас – и по-прежнему нет справедливости В среду утром, 14 апреля 1909 г., британский вице-консул майор Чарльз Даути-Уайли отправился в турецкий город Адана, получив письмо от своего драгомана – турецкого переводчика, человека по имени Трипани,– который сообщил, что "в этом городе царит очень опасная атмосфера, свободно высказываются угрозы, было несколько убийств..." Даути-Уайли отправился на следующем поезде, отметив в своей депеше в Министерство иностранных дел в Лондоне: "Так мало я ожидал, что резня неизбежна, что я взял с собой свою жену". Можно только представить реакцию доброй дамы, когда "примерно в двух станциях от Аданы мы увидели мертвое тело... Чем ближе мы подъезжали к Адане, тем больше тел видели, и пока я сопровождал жену в дом г-на Трипани... два или три человека были убиты под самым носом у турецкого караульного..." В депешах Даути-Уайли, отправленных в течение последующих четырех дней, находим подробный доклад о начале современного Холокоста армян – не резни и бойни, массовых изнасилований и маршей смерти, в которых османские турки убили полтора миллиона армян в 1915 г., а массовых убийств до 30 000 армян на юге Турции шестью годами ранее, – "пробного прогона", хотя и очень кровавого, для осуществления последующего Геноцида армян. "Я надел мундир, пошел к стражнику и строго напомнил офицеру о его долге предотвратить убийство", – написал Даути-Уайли. Собрав нескольких османских солдат, пришедших с неохотой, чтобы поддержать его, наш вице-консул "маршировал по городу под трубный звук... Мы очищали улицы, иногда бросаясь в штыки, а иногда стреляя над головами толпы". Ах, это были дни! Письма Даути-Уайли, у которого позднее было неоконченное дело с Гертрудой Белл до его смерти в Галлиполи, являются, по сути, отчетом о героизме (я в долгу перед исследователем Мисаком Келечяном, нашедшим их в Британском национальном архиве), так как вице-консул спас многочисленных британских подданных и защитил несколько сотен армянских беженцев. Пытаясь спасти их жизни, вице-консул попал под снайперский огонь из мечети. Турки обвинили армян в массовых убийствах, утверждая, что они вооружились и планировали создать армянское княжество на турецкой земле, – убийцы имеют привычку обвинять жертв в их же смерти (например, мусульманские жертвы Боснийской войны, палестинские жертвы среди гражданского населения в Газе в 2008–2009 гг. и т. д.), однако Даути-Уайли, хотя и признал, что один армянин застрелил двух турок, подозревал, что насилие включало "какие-то секретные приготовления с турецкой стороны". Из 2000 погибших в Адане 1400 были армянами. Турецкие власти предположительно повесили девять турок за их участие в резне. Вот вам и справедливость. Отметив, что многие из убитых были брошены в реки, британский вице-консул заключил в дальнейшей депеше, отправленной в Лондон, что "в деревнях, хотя точное число пока не может быть установлено, потери... могут быть оценены между 15 и 25 тыс.; среди них очень мало людей, если таковые имеются, могут быть мусульманами. Во многих случаях женщины, даже маленькие дети были убиты вместе с мужчинами". Ровно через две недели после того, как Даути-Уайли получил письмо от своего драгомана, журналист The New York Times в Адане сообщил, что в вилайете (провинции) города было убито до 30 тыс. армян. И Турция, как она это делает в отношении гибели 1,5 миллиона армян, до сих пор отрицает – наряду с Великобританией, США, нужно ли добавить остальных? – что это был Геноцид. Я раньше указывал, что даже в 1930-х гг. Черчилль упомянул о Холокосте армян. Теперь же появилось доказательство того, что геноцид 1909 г., не говоря уже о более поздней резне 1915 г., был известен как Холокост – правильно с большой буквы – до Первой мировой войны. Музей Геноцида армян в Ереване недавно обнаружил и опубликовал книгу очевидца Дакетта Ферримана об убийствах 1909 г., которая первоначально была озаглавлена "Младотурки и правда о Холокосте в Адане в Малой Азии". The New York Times, по сути, писала о "другом армянском Холокосте" после кровопролития 1895 г., но Дакетт Ферриман собрал имена жертв, даты, детали отдельных убийств, статистику о сиротах, вдовах, разрушенных деревнях, фотографии и информацию о военизированных формированиях: как и турецкие власти в 1915 г. и нацисты, убийцы в 1909 г. использовали "специальные подразделения" для убийства и изнасилования – и для массового изнасилования женщин. По чрезвычайному везению книга Дакетта Ферримана совпадает с публикацией в Бейруте на следующей неделе мемуаров Акопа Арсеняна, пережившего Холокост армян 1915 г., чьи рукописные дневники были недавно переведены на английский язык его внучкой Ардой Экмекджи. Что делает эту работу примечательной, так это то, что Арсеняны составляли самую верхушку среднего класса. На своем смертном пути в северную Сирию они смогли короткое время путешествовать по железной дороге, в первом классе. "Они везли нас к нашим могилам на наши собственные деньги",– писал Акоп. В других случаях, по-прежнему платя за билеты на поезд, они были размещены в крытые вагоны, 45 человек на вагон, в нацистском стиле. Есть свидетельства о том, что турки закапывали армян, не удосужившись убедиться в том, что жертвы мертвы. Как и многие евреи на пути к смерти во время второго Холокоста ХХ века, Акоп "задавался вопросом, неужели мы были такой ужасной нацией, что Бог решил... проявить свой гнев и наказать нас..." Есть хорошие турки в этих рассказах – и в 1909 г., и в 1915 г., – но есть и много преступников. И опять же нет справедливости для армян. Мало кто из турецких военных преступников был повешен. Один из худших, Талаат-паша, был убит в Берлине в 1921 г. в бенладеновском стиле: его застрелила армянская группа мести под названием "Немезис". Большинство же не получило по заслугам, даже не представ перед судом, как Демьянюк, в пожилом возрасте. Все они теперь мертвы. "Война не закончится, пока истина не станет известной", – заявило ливанское гуманитарное агентство четыре года назад. И это все, что осталось, за что нужно бороться. За признание того, что эти преступления имели место на самом деле. Справедливость – странная штука. Роберт Фиск, 22 сентября 2011г.

-

Подвиг разведчика Андраника Григоряна Каждый год 9 мая благодарные жители Гатчины, а также представители армянской общины Санкт-Петербурга приходят к барельефу отважного разведчика Андрея Григорина и мемориальной доске с именами разведчиков его отряда, погибших в сентябре 1941 года - 70 лет назад. Недалеко от Санкт-Петербурга расположен старинный, уютный город Гатчина со множеством культурно-исторических достопримечательностей. В летопись города золотыми буквами вписаны подвиги воинов, сражавшихся с фашистами. Улицы, площади, школы, скверы названы именами героев, которые ценой своей жизни обороняли город на Неве. Одна из улиц носит имя бесстрашного разведчика Андрея Григорина. ...Сентябрь, 1941 год, город Красногвардейск, ныне Гатчина. С самого утра немцы под дулом автоматов и лай овчарок погнали жителей в сторону центральной площади. Люди с ужасом смотрели на виселицу, сколоченную ночью, не зная, что станут молчаливыми свидетелями казни советского офицера, командира разведчиков Андрея Григорина и шестерых его однополчан. Через некоторое время появился конвой, который сопровождал пленного красноармейца. Андрей Григорин шел к эшафоту с высоко поднятой головой, без тени страха в глазах. Шел и, наверное, думал о своем сыне и любимой жене. Где они? Что с ними? Последний раз они виделись в Вырице, в доме отца жены, что под Ленинградом. Он мысленно прощался с ними, с родителями, сестрами и братьями, в то время жившими в далеком Закавказье. Дойдя до виселицы, он увидел скованных в кандалы своих товарищей-разведчиков. Казнив командира, немцы застрелили шестерых пленных. Так оборвалась жизнь Андрея Григорина, а по свидетельству о рождении - Андраника Григоряна. ...Андраник Григорян родился в 1906 году в многодетной семье в Азербайджане, в городе Гяндже. Отец Семен был прекрасным садовником, мать Сатеник растила детей. После окончания школы Андраник отправился в Баку, устроился на работу на механическом заводе, вступил в комсомол в частях особого назначения - ловил бандитов, орудующих в молодой республике. От бандитской пули погиб отец, не выдержав горя, умерла и мать. Удары судьбы не сломили молодого парня. По комсомольской путевке Андраник отправился в Ленинград на учебу в коммунистическом университете, по завершении которой работал на заводе "Вулкан", где его приняли в партию. Он мечтал стать геологом, поступил на работу в институт "Союзникельоловопроект" на должность помощника начальника экспедиции. В Ленинграде Андраник встретил свою любовь - Галину Николаевну. Она работала воспитателем в детском саду. Скоро у них родился ребенок. Мальчика назвали Георгий в честь прадеда. Но, к сожалению, их радость длилась недолго, ее омрачила война с финнами. Началась Великая Отечественная война. С первых дней войны на оборонительных рубежах Ленинграда трудились сотни тысяч добровольцев: сооружали доты, рыли траншеи. Из добровольцев формировались боевые отряды, взводы, полки. Среди отважных защитников был и Андраник Григорян, которого стали звать Андрей Григорин. Немецкая армия "Север" приближалась к Ленинграду с юго- западного направления. В августе-сентябре 1941 года основные военные действия происходили в городе Красногвардейске и в приближенных районах. Немцы здесь сосредоточили восемь дивизий. Андрей Григорин служил в 267-м отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне, был командиром разведгруппы. Командование поручило ему (он владел немецким языком) подобрать среди ополченцев нужных ребят и сформировать разведгруппу для постоянного наблюдения за противником, получения информации о его планах и намерениях, проведения диверсионных налетов и т.д. Разведчики отлично справлялись с этой задачей. Ценой больших потерь немцы шаг за шагом шли вперед и захватывали новые позиции, а однажды им удалось перехитрить наших военных и взять очень важный стратегический объект. Командование вызвало Григорина и, объяснив ситуацию, приказало любой ценой вернуть утраченное. Изучив обстановку и разъяснив каждому разведчику его задачу, командир решил нанести превентивный удар по позициям противника. Нападение разведчиков было столь неожиданным и так хорошо организованным, что немцы все бросили и кинулись кто куда. Благодаря этой успешной операции деревня Малое Замостье снова перешла к нашим. Командование высоко оценило подвиг разведчиков. Из приказа коменданта Центрального сектора генерал-майора Крылова от 6 сентября 1941 года. "Боевой подвиг политрука Григорина командование Центрального сектора рассматривает как образец действий боевого командира, достойный подражания. Политрука Григорина и всех находившихся под его командованием храбрецов-бойцов поздравляю с боевым успехом и объявляю благодарность. Возбуждаю ходатайство перед командованием армии о представлении товарища Григорина к правительственной награде". Забегая вперед, скажем, что Григорину не посчастливилось носить заслуженную награду. И только спустя 20 лет орден Отечественной войны I степени передали его сыну Георгию. Лишь спустя годы из рассказов матери, воспоминаний однополчан и собранных скудных архивных материалов ему (сегодня он живет в Санкт-Петербурге) удалось воссоздать светлый образ погибшего отца. …Под натиском врага наши части начали сдавать позиции. Командование предприняло все меры, чтобы осуществить отступление из Красногвардейска без ощутимых потерь. Андрей Григорин получил приказ - увеличить число разведчиков и обеспечить прикрытие отступления батальона. Задача была не из легких. Почти 36 часов разведчики вели ожесточенные бои, обеспечивая плавный отход наших войск к новому укрепрайону вблизи Пулковских высот. Григорин, убедившись, что задание выполнено, решил собрать оставшихся в живых ребят и уйти в лес. Но немцы схватили их. О храбрости отважных разведчиков и их предсмертных страданиях ни командование, ни семья Григориных так ничего бы и не узнали, если бы не письмо сандружинницы разведгруппы. В 1943 году бывшая медсестра Клавдия Федорова написала письмо своим подругам-сандружинницам, рассказав в нем о последних днях и часах разведотряда. Она описала, как разведчики попали в засаду, пытались сопротивляться, но силы были неравны. В день казни командира и его шестерых товарищей она вместе с другими пленными была на площади. Немцы согнали их туда, видимо, из психологических соображений... Потом Клаве удалось бежать из плена. Ей помогли найти адрес родной части, куда отважная разведчица и отправила свое письмо. А вот еще одно воспоминание, которое характеризует Андрея Григорина как доброго, широкой души, отзывчивого человека. "Когда я приехал в место расположения группы прикрытия, в ней было 4 человека - политрук Григорин, два пожилых ополченца и молодая девушка-сандружинница. Я доложил о том, что привез. Невольно подумал: что будет с ними, если в город войдут фашисты? Я попросил у командира разрешения остаться. Он спросил: "Что вам было приказано?" Я ответил: "Отвезти боеприпасы и доложить о выполнении приказа". Григорин, подумав, сказал: "Выполняйте приказ". Конечно же, он пожалел меня, 16-летнего. Спас мне жизнь". Да, бывший ополченец Александр Морозов с чувством благодарности помнит свою незабываемую встречу с прекрасным человеком, храбрым разведчиком Григориным. …Уходят в историю героические события Великой Отечественной войны. В городе Гатчине и его окрестностях до сих пор можно встретить следы той эпохи. Волею судьбы в этом уютном, старинном русском городе навечно оставил свое сердце сын армянского народа, ленинградец Андрей Григорин – Андраник Григорян… "Голос Армении"

-

Россия ставит на продолжение конфликта МИД России поспешил заявить, что для Москвы не имеют никакого значения выборы в НКР, что, в сущности, не стало чем-то новым в российской политике. Но на этот раз какое новое обстоятельство стало мотивацией столь беспрецедентного заявления. В мире происходит некая дискуссия по признанию независимости НКР, и это не может не беспокоить Россию, которая этим самым продемонстрировала свою ставку на продолжение карабахского конфликта. Данное заявление явилось предупреждением всем тем государствам, которые готовы признать независимость НКР, исходя из различных интересов и позиций. На протяжении двух десятков лет ведущие государства, в целом, сходились во мнении о недопустимости признания НКР и даже по проблеме выборов в НКР. Вместе с тем, нынешний период отличается лишь формальным сочетанием мнений и взглядов США, России и Франции. Вполне понятно, что для США признание новых государств является элементом их стратегии, Франция, при этом, имеет большие возможности для проталкивания этого вопроса через «болото» европейских структур. Что касается России, то признание Абхазии и Южной Осетии оказалось таким кошмаром для российской элиты, что, видимо, так и останется «респектабельной экзотикой» российской политики. Россия, как военно-политический партнер Армении, наносит ей исторический ущерб и могла бы компенсировать его, естественно, поставками вооружений. Непризнание НКР, включая выборы, а также попугайское повторение брутальной фразы о «территориальной целостности», означает ни что иное, как призыв к геноцидным действиям. И при этом, речь идет о военном партнерстве. Поэтому, есть все основания потребовать у России пояснений того, каким образом дальнейшее игнорирование прав карабахских армян отразится на безопасности в регионе. В связи с этим, следовало бы заявить следующее: Россия изрядно позаботилась о том, чтобы не только поставить под контроль, но и подчинить себе армянских политологов, или, вернее тех авторов, которые таким образом называют себя. Это стало ключевым фактором отсутствия подлинной дискуссии по вопросу о роли и позиции России в части карабахской проблемы.

-

Геворг Исмаилян Армянская община Тбилиси и ее историко-культурное наследство на грани исчезновения Армянская община в Тбилиси, согласно переписи населения 2002 года, насчитывает порядка 80 тыс. человек из примерно 1,1 млн всего населения города. После грузин, армяне являются самой большой этнической группой, населяющей город. Еще до 1920-ых гг. армяне составляли большинство населения Тбилиси. На протяжении всего ХХ-го века численность армян в городе сократилась с 41% до 7%, при том, что население города увеличилось втрое. Одним из проявлений сокращения армянского присутствия в городе стало почти полное исчезновение религиозно-исторических памятников. Так, из 25 действующих в конце XIX века армянских церквей к началу 21 века сохранилось лишь две - Св. Геворга и Св. Эчмиадзин. Исчезновение памятников произошло в несколько этапов Первый этап - снос армянских церквей властями Грузинской ССР в 1930-е годы. Среди разрушенных в то время церквей - трехкупольный кафедральный собор Ванк (X век), Кукийская церковь Св. Богородицы, церковь Благовещения Богородицы Джиграшен (XVII век), церковь Св. Саргис и ряд других. Отметим также, что в это же время был закрыт пантеон "Ходживанк" (разрушенный полностью уже в наши дни при строительстве собора св. Троицы - Самеба), а так же был разрушен русский собор, стоявший на месте нынешнего здания парламента Грузии. Церкви и соборы, относящиеся к Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), в это время не уничтожали. Второй этап охватывает период с конца советской власти в Грузии по 1995 год. В 1989 году, согласно множеству свидетельств, была взорвана церковь св. Шамхорецоц Кармир Аветаран (XVIII века), бывшая на тот момент самой высокой церковью города. Ряд памятников был грузинизирован в тот же период. К примеру, церковь Св. Петхаин (Бетлеми) (XVII век), Карап Св. Геворк (XVIII век), монастырь Св. Степанос (XVIII век), с которых были сбиты надписи и прочие признаки, свидетельствующие об их армянском происхождении (однако ряд атрибутов все еще напоминает о многовековой истории этих храмов). В 1995 году грузинскими священниками была предпринята попытка грузинизировать церковь св. Норашен (1467 год), что вызвало бурный протест со стороны армянской общины. Третий этап относится уже к современности. Ряд наиболее важных памятников ААЦ, все еще сохраняющихся в Тбилиси, объявлены "спорными церквями", из-за чего они остаются без присмотра. В 2002 году по непонятным причинам сгорела и пришла в аварийное состояние церковь Св. Ншан (1701 год), в 2009 развалилась церковь Мугни Св. Геворг (XIV век), все ухудшается состояние церкви Св. Норашен, которая также объявлена спорной, и при этом грузинские священники все еще продолжают претендовать на нее (ряд инцидентов имел место в 2008, 2009 и 2010 гг.). Абсурд ситуации заключается в том, что при наличии 80-тысячной общины в Тбилиси действуют всего две армянские церкви, а например другие национальные меньшинства с подобной проблемой не сталкиваются. Для сравнения только отметим, что в Тбилиси действуют две синагоги, хотя численность еврейской общины не превышает 3 тыс. человек. Положение в армянской общине Сама армянская община Тбилиси сегодня очень слаба и разобщена. Она активно эмигрирует (порядка 2000 человек в год) из Грузии, а также ассимилируется и опускается на социальное дно. Так, например, на сегодня в Тбилиси осталась лишь одна армянская школа и несколько армянских классов в 3 смешанных школах, в то время как еще в 2007 году армянских школ было две, а классы присутствовали в шести. Помимо этого, нередко армян принуждают менять фамилии на грузинские, либо отказывают в трудоустройстве, даже в частном секторе, что в стране с высоким уровнем безработицы является существенным аргументом. В отличие от роста религиозных настроений среди грузин, армяне Тбилиси все больше отдаляются как от армянской церкви, так и от армянского языка. Воскресные службы посещают не более 300 человек. Еще в 2002 году из 80 тысяч армян лишь 50 тысяч назвали себя прихожанами ААЦ (среди остальных были православные, католики и сектанты). В силу своего маргинального положения и слабости, армянская община не способна бороться за свои права. На демонстрации в защиту церкви Св. Норашен собиралось не более 100 человек. Армянская епархия Грузии оказалась неспособна взять на себя роль объединяющего звена, следствием чего стало постоянное сокращение паствы и активный прозелитизм со стороны грузинской церкви и различных сект в среде армян Тбилиси. Решения, принимаемые армянской епархией, нередко расходятся с ожиданиями общины, в связи с чем ее авторитет продолжает падать. Уязвимость положения ААЦ в Грузии была в очередной раз продемонстрирована в ходе кампании Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) против регистрации других религиозных общин, начавшей пропаганду армянофобии. ААЦ даже не была приглашена на недавние обсуждения вопроса религиозных меньшинств в Грузии (куда были приглашены даже представители такого нового для Грузии религиозного направления, как баптизм). При этом следует отметить, что регистрация традиционных для Грузии религиозных общин была инициативой правительства Грузии, которое в итоге было вынуждено пойти на частичные уступки реакционерам из ГПЦ. Ряд наблюдателей характеризуют произошедшее как конкуренцию между светскими и религиозными властями Грузии, в которой, однако, "крайней" оказалась Армянская церковь. В случае сохранения этих тенденций армянскую общину в Тбилиси с одной стороны ожидает поглощение путем ассимиляции, а с другой - исчезновение как этнической единицы посредством миграции. По наблюдениям экспертов, ситуацию можно исправить, если Грузинская епархия ААЦ сможет стать центром притяжения для общины, бороться за их права и достичь решения назревших перед ней проблем путем диалога с грузинскими властями. В противном случае от полного исчезновения общины в этнической мозаике Тбилиси вряд ли удастся избежать.

-

Сложноподчиненная республика Подчинение, или подчинительная связь – отношение синтаксического неравноправия в словосочетании и предложении. Сложноподчиненным называется сложное предложение, части которого связаны подчинительными союзами или относительными (союзными) словами. Подчинительная связь между частями сложноподчиненного предложения выражается в синтаксической зависимости одной части от другой. Часть сложноподчиненного предложения, синтаксически зависимая от другой, подчиняющей части, называется придаточной частью. Часть сложноподчиненного предложения, подчиняющая себе придаточную, называется главной частью. Раздел лингвистики, изучающий строение предложений и словосочетаний, называется синтаксис, что в переводе с древнегреческого означает «порядок», «построение», «составление». Законы синтаксиса вполне применимы к другим сферам, в частности, на взаимоотношения государств или населяющих отдельное государство этнических единиц. При этом необходимо учесть, что существуют еще и сложносочиненные предложения, в которых отдельные простые предложения связываются между собой сочинительными союзами и интонацией, и не находятся в зависимости друг от друга. Разновидностей сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, как и государств, несколько, и мы сегодня постараемся рассмотреть сложноподчиненное государство на примере Азербайджана. При этом необходимо учесть, что сложноподчиненные предложения и государства могут состоять из нескольких зависимых (придаточных) частей – этносов, а также то, что придаточные (зависимые) этносы в сложноподчиненной республике бывают нескольких видов. В то же время в сложноподчиненном предложении (государстве) главной частью (этносом) выступает одна единица. Сегодня в Азербайджанской республике главной частью (этносом) выступает хрупкий союз разношерстных тюркских племен. И хотя живущие в республике курды стремятся к изменению сложившейся ситуации, в массе своей закавказские турки пока прочно и неоспоримо удерживают позицию главного этноса государства. Все остальные этносы на данном этапе истории являются придаточными (зависимыми) частями Азербайджана. Придаточные определительные Обозначают признак этноса и относятся к одному слову (этносу) в главной части. Отвечают на вопрос «какой»? В Азербайджане есть несколько этносов, относящихся к придаточным (зависимым) определительным: ассимилированный, выдавливаемый, выживающий, борющийся. К ассимилированным и практически забытым этносам относятся чилби, сильвы, гаргары, лпины, гелы и другие. К выдавливаемым – лезгины (Храх уба, Марьян уба!), цахуры, авары. К выживающим – курды и, частично, таты. К борющимся зависимым этносам относятся талыши, лезгины, аварцы. Придаточные изъяснительные Данные этносы в Азербайджане дополняют и конкретизируют значение «главного» этноса и самим своим существованием невольно раскрывают его мысли и планы. К ним в сложноподчиненном Азербайджане относятся «Шахдагские» народности, в действительности являющиеся лезгинским субэтносом, удины, гурулы, ингилойцы (грузины - мусульмане). Глядя на них, остальные подчиненные этносы Азербайджана легко могут представить свою дальнейшую судьбу. Придаточные обстоятельственные Эта категория этносов Азербайджана весьма разнообразна, и их, как и в грамматике, можно было бы классифицировать более подробно: образа действия и степени, места, времени, условия, причины, уступки, следствия. Однако поскольку практически все придаточные (зависимые) этносы Азербайджана прошли один и тот же незавидный путь и испытывают одни и те формы подавления этнической идентификации, просто перечислим ответы на основные вопросы придаточных обстоятельственных этносов. Как? Каким образом? В какой степени? Все живущие в Азербайджане зависимые этносы, за исключением курдов, оказались в положении абсолютно придаточных (зависимых) вследствие неумения сопротивляться агрессии и излишней доверчивости. Где? Куда? Откуда? За исключением курдов и турок-месхетинцев, все зависимые этносы Азербайджана, в том числе и забытые, адаптированы на территории своей исторической родины. Когда? Как долго? С каких пор? До каких пор? Процесс возникновения зависимости у придаточных этносов Азербайджана растянут во времени с ХIV по ХХ век. Таким образом, второй вопрос должен рассматриваться дифференцированно для каждого зависимого этноса. Наиболее интересен последний вопрос, особенно в свете последующих вопросов. При каком условии? В каком случае? Избавление от обидного и неприемлемого определения «придаточный» (зависимый) этнос может произойти при условии и в случае объединения оказавшихся в зависимом положении этносов. Это может произойти в случае осознания необходимости совместной борьбы против «главного» этноса, занявшего эту позицию вследствие разрозненности этносов придаточных (зависимых). Почему? Отчего? По какой причине? Ответ на приведенные вопросы заключается в предыдущем пояснении: отсутствие готовности к борьбе неминуемо приводит к придаточному (зависимому) положению. Зачем? Ради какой цели? Если лишенный свободы придаточный (зависимый) этнос не находит ответа на эти вопросы, то он очень быстро, по историческим меркам, превращается в этнос реликтовый, а затем и забытый. Подобно чему? Подобно кому? Ответ может быть и лаконичным – Подобно Арцаху! – и развернутым. Подобно армянскому народу, сумевшему отстоять свою самобытность, изгнать узурпаторов, избавиться от определения придаточный (зависимый) и построить на родной земле государство, в котором нет зависимого этноса. Несмотря на что? Вопреки чему? Несмотря НИ НА ЧТО! Вопреки ВСЕМУ! Благородная цель избавления от положения зависимого этноса не может быть предметом спекуляций и торга даже с самим собой. Борьба ведется несмотря на мнимую неготовность масс и кажущееся отсутствие союзников, вопреки мнению сильных мира сего и испуганно-льстивым заверениям представителей «главного» этноса. Что из этого следует? Из всего этого следует простой, как стремление организма к жизни, вывод: медленная смерть придаточного (зависимого) этноса не только тяжела и болезненна, но и дает возможность «главному» этносу на протяжении десятилетий безнаказанно топтать и плевать в душу своей придаточной части. Любому придаточному (зависимому) этносу сложноподчиненного государства жизненно необходимо понять: сложные предложения легко разбиваются на простые. Однако если в грамматике подобное происходит лишь в случае разделения сложного предложения на простые составляющие, то сложноподчиненные государства могут превратиться в государства простые еще и путем исчезновения придаточных (зависимых) этносов. И уже неважно, каким путем это будет происходить. Упрощение государства может произойти путем ассимиляции, вытеснения и предания забвению придаточных (зависимых) этносов. Что, в свою очередь, возможно лишь в случае прекращения борьбы за выживание.

-

Уникальности Сафара Абиева, или Суп из петуха У давших миру порох и бумагу многомудрых китайцев есть поговорка: «Кто громко кукарекает, из того и суп». Очень, на мой взгляд, грамотная и справедливая поговорка. Она сразу приходит на ум, как только в печати появляются цитаты из очередного вдохновенного выступления министра обороны Азербайджанской республики Сафара Ахундбала оглы Абиева. Честно говоря, Абиев – в своем роде уникальная личность. Если вообще можно личностью называть человека, продавшего всех и вся, начиная от собственных сородичей, заканчивая своими бывшими командирами, и за полтора десятка лет министерской должности заслужившего массу отнюдь не лестных для армейского чина эпитетов. Таких, например, как министр «циапов» (прозвище, данное Абиеву соотечественниками-лезгинами, в переводе означающее «конское дерьмо». Этим словом лезгины Азербайджана презрительно называют потомков тюрок-кочевников. – Пандухт) или «голубой» министр. Хотя нужно признать, наиболее метко Абиева охарактеризовал не кто иной, как дезертировавший из Азербайджана записной «патриот» или, если точнее, самый патриотичный азербайджанский дезертир Вугар Сеидов, назвавший главного тамошнего оборонца коротко и по существу – «штабное чмо», развалившее и разворовавшее всю армию». При всем нашем брезгливом отношении к дезертиру Сеидову, здесь он попал в самую точку: обворовывающий родимую армию Абиев действительно никогда не нюхал пороху. И в этом состоит его первая уникальность. В советские времена он подвизался в должности командира «голубой» дивизии, т. е. дивизии без личного состава, укомплектованной только техникой. При этом щеголяя между давно не заводившимися ЗИЛами в голубых пузырящихся на коленках рейтузах-трениках. Даже во время Карабахской войны Абиев умудрился избежать прямого контакта с армянским воином-освободителем. Апофеозом его ставшей притчей во языцех трусости стали события, случившиеся после освобождения армянскими воинами бывшей столицы Нагорного Карабаха города-крепости Шуши в ночь с 8 на 9 мая 1992 года. Едва получив весть о том, что азерская неприступная огневая точка в Шуши подавлена армянскими отрядами, и азатамартики начали наступление в направлении Бердзора (тогда Лачин – П.), Абиев – в ту пору в чине полковника и в должности заместителя начальника генерального штаба азербайджанской армии – в панике бросил вверенные ему воинские части, дислоцированные на территории между Бердзором и Санасаром (бывший Кубатлу – П.), а также всю военную технику, склады боеприпасов и продовольствия, и дал откровенного деру из зоны боевых действий, или, попросту говоря, банально дезертировал. Впечатленные бегством своего трусоватого командира, следом за Абиевым ринулись наутек и его героические подчиненные. О событиях тех дней рассказывал военный журналист Георгий Казарян: «Прямо на дороге можно было увидеть артиллерию и полностью заряженные боевые установки «Град», из которых не было произведено ни единого выстрела. Помню, как шутили наши солдаты: «Противник удирает с такой космической скоростью, что невозможно догнать и спросить, куда они бегут, ведь впереди Каспийское море». Видимо за эти «боевые подвиги» почивший в бозе общенациональный Памятник, а по совместительству – и сам тот еще дезертир Гейдар Алиев позволил Абиеву в течение 3 месяцев (июнь-август 1993 г.) исполнять обязанности министра обороны Азербайджана. Итогом полководческих талантов «голубого министра» стали сокрушительные поражения и отступления, а если уж быть совсем точным, - стремительное бегство азербайджанских аскеров на всех направлениях азербайджано-арцахского фронта. Причем, едва заслышав гул приближающейся армянской техники, перегоняя своих подчиненных, быстрее всех мчался в восточном направлении сам «министр циапов», обдавая этих самых подчиненных характерным запахом своих подгузников с лампасами. Бывший начальник разведки артиллерии министерства обороны Азербайджана, ныне гражданин Украины Анатолий Сысоев на вопрос о том, что представляет из себя Абиев, отвечал так: «Что может представлять из себя человек, который занимался тем, что продлевал командировочные предписания офицеров на фронт?» В отличие от Сысоева в спринтерских талантах Абиева нашел изюминку все тот же общенациональный Папа. За поражения вооруженной до зубов азерской военщины от немногочисленных армянских войск, за позорное бегство, оформленное задним числом как героическое спасение 20 процентов азербайджанской «целостности», Абиеву, так и не познавшему радости побед и, более того, так и не удосужившемуся нюхнуть фронтового пороха, в итоге с барского плеча был пожалован чин… министра обороны Азербайджана. И в этом его вторая уникальность. Но главные свои «подвиги» Абиев совершил и продолжает совершать в мирное время, зарабатывая на поставках в Азербайджан военного металлолома из стран Восточной Европы и Украины, а на вырученные деньги открывая многомиллионные зарубежные счета. В этом – третья уникальность главного азербайджанского оборонца. А в свободное от зарабатывания.., извиняюсь, - от командования время, «штабное чмо» любит озвучивать угрозы в адрес двух армянских государств. И это, пожалуй, главная уникальность генерал-полковника. А что? Безопасно, патриотично и очень эротично. Во всяком случае, женской, а также нетрадиционной части азербайджанского электората вполне нравится. Причем за время своего «командирства» этих самых угроз Абиев набормотал такое количество, что на соответствующем сайте даже был установлен специальный «счетчик угроз Абиева». И не беда, что грозные цитаты «министра циапов» похожи друг на друга, как то самое конское дерьмо, а изменяются только даты их произнесения. Хотя, надо сказать, это лягушачье кваканье продолжается (вы только вдумайтесь!) уже без малого 16 лет. Ну, что ж, наслаждайтесь (как обычно напоминаю, что все цитаты взяты с открытых азербайджанских интернет-ресурсов, соответствующие ссылки имеются – П.): «Чем дольше армянская сторона удерживает оккупированные территории Азербайджана, тем выше вероятность возобновления войны» (22 ноября 2003г.). «Терпение Азербайджана не безгранично и мы решительно стоим на позиции освобождения наших земель от оккупации Армении» (15 июня 2004г.). «Если переговоры не дадут результатов, Азербайджан мобилизует все усилия с тем, чтобы освободить оккупированные Арменией территории. Мы способны на это» (24 января 2006г.). «Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий, и если путем переговоров не удастся достичь результатов, то мы прибегнем к другим возможностям» (3 марта 2006г.). «Вооруженные силы Азербайджана готовы освободить свои территории от оккупационных вооруженных формирований Армении» (1 февраля 2007г.). «Если Армения не отступит от своих оккупационных целей, то Азербайджан прибегнет ко всем мерам для освобождения своих территорий» (2 февраля 2008г.). «Азербайджан любыми путями вернет все оккупированные земли» (20 февраля 2008г.). «Безрезультатные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта вынуждают Азербайджан прибегнуть к альтернативным методам решения проблемы». (8 декабря 2009г.). «В случае неурегулирования мирным путем нагорно-карабахского конфликта военный путь его решения будет неизбежен» (12 декабря 2009г.). «Азербайджан не может ждать еще 15 лет. Теперь слово за войной, и эта угроза постепенно приближается» (1 марта 2010г.). «Если мирные переговоры не дадут результатов, Азербайджан воспользуется всеми возможностями для восстановления территориальной целостности, в том числе используя силу армии» (30 октября 2010г.). «Азербайджан ведет серьезную подготовку для освобождения своих земель от оккупации» (11 февраля 2011г.). «Страна прибегнет к любым методам для возвращения своих территорий, в том числе и через силовую составляющую» (14 февраля 2011г.). «Азербайджан приложил максимум усилий для того, чтобы подготовить свои вооруженные силы и, когда это будет необходимо, освободить свои земли» (8 апреля 2011г.). Знаете, даже самый крикливый петух в самой затерянной в горах деревеньке от такого длительного и, главное, абсолютно пустозвонного кукареканья, покраснев от стыда, сам бы попросился в суп. Но Абиеву не привыкать к тому, что его угрозами не испугаешь даже едва вылупившегося из яйца цыпленка, и к тому, что сам «министр циапов» давно и прочно стал посмешищем по обе стороны границы Азербайджана с двумя армянскими государствами. Зато, вместо боевых побед, Абиев может похвастаться тем, что является самым «долгоиграющим» оборонцем на просторах бывшего соцлагеря и, более того, одним из самых «долгоиграющих» чиновников в мире. Ну чем не уникальность? Что же касается достижений Абиева на «боевом» посту в мирное время, то здесь надо сказать следующее. Согласно заявлениям бакинских официальных лиц, военный бюджет Азербайджана растет ежегодно, и в геометрической прогрессии. Хотя в этом как раз таки заслуги Абиева никакой. Спасибо доставшейся туркам от советской власти мазутной луже. Зато полная «заслуга» Абиева в том, что этот огромный армейский бюджет нещадно разворовывается, а сама азербайджанская армия за все эти годы армией, по существу, так и не стала. Высочайший уровень коррупции, плачевный профессиональный уровень подготовки войск, отсутствие в частях ГСМ, нормального питания и обмундирования, жалкий моральный дух личного состава, полное отсутствие воинской дисциплины, разгул дедовщины и гомосексуализма, насилие и издевательства офицеров над солдатами, а старослужащих над новобранцами, высочайшая смертность и постоянные небоевые потери. Таковы невеселые реалии ведомства генерал-полковника Абиева. После всего вышесказанного угрозы в его исполнении выглядят еще более карикатурно. Ежели, паче чаяния, спустя 16 лет пустого кукареканья наш петушок всё ж таки сподобится хотя бы предпринять попытку осуществить озвучиваемое, то, согласно поговорке многомудрых китайцев, незамедлительно попадет в суп. В армянский суп. В котором вместе с Абиевым растворится и искусственное гособразование, чье оборонное ведомство он покуда возглавляет.

-

Парад победоносной Армии 21 сентября. Десятки тысяч людей заполонили территорию вокруг площади Республики столицы Армении. Они пришли соприкоснуться с Праздником Независимости, пришли к знакомым и незнакомым друзьям, пришли, чтобы выплеснуть переполнявшее их чувство гордости. Они пришли заявить: это – наша страна! Мы хозяева нашей страны! А в это время на площади проходит парад Армянской Армии. Стройные ряды защитников Родины и сияющие глаза матерей и отцов. «Умереть мне за твою землю, Армения!» Эти слова, как заклинание, повторяет притулившаяся у небольшого деревца старушка в черном одеянии. Каждое гордое восклицание ведущих заканчивается рефреном старушки: «Умереть мне за твою землю, Армения!» Группа счастливой молодежи восторженно смотрит на проходящую по площади грозную боевую технику. «С-300! Целых четыре установки! У нас четыре установки С-300!» - радостно восклицает один из них. Второй снисходительно поправляет: «Почему всего четыре установки? Неужели ты думаешь, что все установки сняты с боевого дежурства? Я уверен, что еще как минимум четыре установки сейчас охраняют небо Арцаха и Армении». Симпатичная девочка добавляет: «Какое же это счастье, заслужить честь охранять небо Родины». И шутит озорно: «Вы, мальчики, как хотите, но я выйду замуж только за Воина, охранявшего наше небо». Не могу удержаться, и вмешиваюсь в игривый разговор счастливой молодежи: «А чем тебе не нравятся те наши Воины, что сидят сейчас в окопах? Или, например, танкисты, артиллеристы, связисты?» Отвечает, чуть смутившись: «Мой старший брат служит в артиллерии. Старший сержант. Я хотела сказать, что каждый наш Воин, где бы он ни служил, защищает наше небо». «Признаю, дитя мое, твой ответ умнее моего вопроса. Спасибо твоим родителям», - отвечаю вконец зардевшейся девочке, едва сдерживаясь, чтобы не погладить ее по светлой головушке. Смущенная нашим вниманием, группа отходит, и только что занимаемое ими место заполняется другими. Эти молчат, напряженно вглядываясь в проходящую по площади технику. И вдруг один из них, мужчина лет сорока, откликается на очередной рефрен бабушки в черном: «Майрик джан, теперь умирать не надо. Теперь настало время жить. Жить на свободной Родине! И звать обратно всех тех, кто в приступе пессимизма покинул Родину. Посмотри на эту красоту, на эту силу. Какая смерть, майрик джан? Самое время жить! Когда это мы имели возможность гордиться нашей Армией? Веками служили в чужих войсках. А теперь посмотри, майрик джан, как прекрасна жизнь, как прекрасна наша Родина, какие красавцы – наши Воины». «Пусть Бог хранит наших детей, - отвечает старушка, - да буду я жертвой топота их ног!» А по площади в самом деле шагают красавцы, одетые в самый лучший наряд армянского мужчины – прославленную форму Воина Страны Армянской. Форму мужества и победы, форму, которая обязывает быть героем. Есть в нашем параде еще один важный нюанс: практически вся закупленная военная техника усовершенствована нашими учеными и умельцами. В руках армянского воина она творит чудеса. Обыкновенное оружие с ограниченными конструкторами возможностями, после усовершенствования армянскими учеными превращается в руках нашего Воина в меч-молнию Сасунци Давида. Да, армянин – прирожденный воин. Но армянин, это еще и ученый, и врач, и оружейник, и земледелец. А Армения, армянские государства – это сплав армянского народа. Мы ходили вокруг площади и слышали говор выходцев из Ширака и Сюника, Вайоц дзора и Араратской долины, Арцаха и Котайка, слышали восторженные комментарии на западноармянском языке. Все возможные говоры и диалекты армянского языка. И все это сочное разнообразие сливалось в единые по смыслу фразы: СЛАВА СТРАНЕ АРМЯНСКОЙ! СЛАВА АРМЯНСКОЙ АРМИИ! СЛАВА АРМЯНСКОМУ НАРОДУ!

-