-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Свидетельствует Степанян Николай Исакович (показания взяты 17 марта 1988 г. в с. Арзакан Разданского р-на): Степанян Николай Исакович, 1935 г. р., уроженец с. Сусалых Гадрутского р-на НКАО, женат, проживал по адресу: г. Сумгаит.., работал слесарем. В Сумгаите проживаю с 1958 г. Примерно за 3 дня до 27 февраля ко мне домой пришли из ЖЭК-а и предложили, чтобы квартплату удерживали из моей зарплаты на заводе, и при этом спросили мою фамилию. Я отказался от этих услуг, сказал, что я пенсионер и мне удобно платить квартплату в сберегательной кассе. 26 февраля как обычно утром я вышел на автобусную остановку и сел на автобус 9а, который шел до завода. В автобусе мой товарищ по работе, Шукюров Ярахмад, поздоровался со мной, а его соседи-азербайджанцы сказали ему по-азербайджански, что армян собирают, на что Шукюров ответил, что наш армянин хороший. Я воспринял это как шутку. Во время перерыва в столовой тоже были подобные шутки со стороны других наших работников. Так, например, они говорили, что Юзбашян Армик мы уже повесили, я и это воспринял как шутку, так как ее портрет висел на доске почета. В понедельник 29 февраля ее портрета там уже не было. 27 февраля моя дочь вышла из дома в центр города за покупками. На площади Ленина она увидела огромную толпу, из которой выкрикивались угрозы в адрес армян. Один мужчина спросил мою дочь: “Ты армянка?”, на что она ничего не ответила и пошла дальше, только услышала, что тот же мужчина сказал другому по-азербайджански: “Все равно всех армян убьем”. Она все это рассказала, когда вернулась домой. В тот же день моя жена возвращалась с работы автобусом. У автовокзала толпа людей кричала: “Армяне, выходите из автобуса”, но автобус без остановки проехал мимо этой толпы. 28 февраля примерно в 15 часов я увидел, что за нашим домом с дикими криками идет толпа народа, впереди шли более взрослые люди, а за ними молодежь в возрасте 18-20 лет, они несли флаг Азербайджанской ССР. От этой толпы отделилась группа человек 30, подошла к нашему дому и стала кричать: “В этом доме есть армяне”, на что наши соседи-азербайджанцы отвечали: “В нашем доме армян нет”. За домом стоял подъемный кран, в который они стали бросать камни, и при этом кричали. Утром 29 февраля я и жена пошли на работу, как обычно. В автобусе знакомые азербайджанцы меня спросили: “Ты еще жив?”, на что я ответил, что никому ничего плохого не делал, почему я должен не жить. В автобусе люди между собой говорили о том, что вчера этого убили, у другого дом подожгли и т. д. В это время у меня появился страх, но я сам про себя думал, что у нас в деревне боевые люди, которые не боялись фашистов, почему я должен бояться здесь в Сумгаите. Когда я пришел на работу и зашел в мастерскую, чтоб отметиться в табеле, один работник из мастерской, азербайджанец по национальности стал меня ругать нецензурными словами. Видя, что я не обращаю внимания, он взял железный лом, длиной приблизительно 80 см, и занес его над моей головой и требовал, чтобы я сказал слово “фндыг”. Я старался его успокоить, но он не успокаивался. А стоящие рядом никак не реагировали. Тогда я обратился к начальнику цеха Алисаибу (цех №21), сказав, что так же нельзя, что есть Советская власть и закон. После этого Алисаиб отстранил этого парня, а мне сказал, чтобы я поднялся на третий этаж. Когда я поднялся наверх, ко мне подошел Шукюров и сказал: “Лучше иди через черный ход домой, а то этот парень все еще грозится тебя убить”. Со мной вместе был еще один армянин - Агасян Арамаис из другого цеха. Потом от его детей я узнал, что Арамаиса при выходе с завода избили, и он находится в Баку в больнице Ахмедлы. Когда я пришел домой, моя жена была уже дома. Она сказала, что ей на работе предложили уйти домой, так как положение в городе очень напряженное. В этот же день я узнал, что в город вошли войска, а в наш двор примерно в полдень пришли танки. Соседи сказали мне, что солдаты пришли, чтобы собрать армян и перевезти в безопасное место. Я сначала отказался, сказав, что не оставлю свой дом, а потом, пока собрался, танки уже ушли. Я попросился на ночь со своей семьей к соседям, и наш сосед Мамед нас приютил. Эту ночь мы провели у Мамеда. На следующий день наш сосед Чингиз пришел к нам и сказал, что оставаться опасно, нам лучше уехать, и что он уже остановил машину с автоматчиками, и они нас ждут. Нас провели до машины солдаты, и мы поехали во дворец культуры СК, что напротив здания горкома партии. Вся эта площадь была окружена военной техникой и солдатами. Всю ночь мы провели во дворце культуры, сидя на полу. Через два дня нас отвезли в военный городок “Насосный”. Когда мы были в Насосном, там я встретил жену и детей моего односельчанина Авакяна Юрика, которые мне рассказали, какой ужас творился в их третьем микрорайоне. Они спаслись просто чудом, а Авакяна Юрика, который был болен и не сумел убежать, убили в квартире, потом выволокли во двор и бросили в костер. Так дети и жена не имели возможность присутствовать на его похоронах. Там же находился Авакян Валатоля, который рассказал, что его квартиру разгромили и его собственную машину сожгли. Разгромили также квартиру Погосяна Гримы и Петросяна Эдика. В городе создалась такая обстановка, что ни один, даже очень смелый человек не мог оставаться там и вынужден был куда-нибудь уехать, лишь бы подальше от Сумгаита. Поэтому 15 марта из Бакинского аэропорта мы вылетели в г. Ереван и в настоящее время находимся в пансионате Главгаза в Агверане.

-

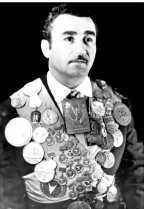

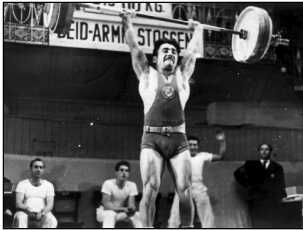

Жизнь, отданная спорту Мы встретились с ним в небольшой комнатке на втором этаже спортивного комплекса «Лагуна-Вере», куда он зашёл после очередной изнурительной тренировки. Начиная с 1946 года, когда семнадцатилетним юношей он впервые переступил тренажерный зал в одном из старейших районов Тбилиси – Земеле, и до сих пор он не провел ни одного дня без тренировки. В этом районе он родился 23 марта 1929 года и живет до сих пор. Отец его Аркадий Макарович Чимишкян был служащим Управления железных дорог Закавказья, а мать Нина Александровна Беридзе – домохозяйкой. Старший брат будущего чемпиона стал военнослужащим, а сам Рафик всю жизнь посвятил тяжелой атлетике. Рафаэль Аркадьевич или, как все его уважительно называют, «дядя Рафик» начал рассказ о своей жизни. Говорил он очень эмоционально, заново проживая свою нелегкую жизнь. Наше интервью с олимпийским чемпионом, одним из первых советских олимпийских чемпионов, двукратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы, десятикратным чемпионом Советского Союза, победителем III Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине, десятикратным чемпионом города Тбилиси – Рафаэлем Чимишкяном. — Как Вы пришли в спорт? — Напротив сегодняшнего комплекса «Лагуна-Вере», на берегу Куры, в 1946 году была купальня – наше любимое место отдыха. В один из жарких дней, в конце августа или в начале сентября, мы с ребятами затеяли здесь веселую возню. Я, несмотря на свой малый рост, с легкостью поднимал моих друзей и сбрасывал их в воду. Оказалось, что за нашей схваткой с интересом наблюдал Валентин Янкович, бывший фронтовик. Испытав на себе мою силу, он пригласил меня в клуб, находящийся в подвале дома №4 по улице Бесики, где в то время занимались такие знаменитые штангисты, как чемпион СССР, заслуженный мастер спорта Касьянник, чемпион СССР, серебряный призер чемпионата мира 1946 года, заслуженный мастер спорта Владимир Светилко, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта Мамия Жгенти. — Кто был Вашим первым тренером? — Моим первым наставником стал тренер общества «Динамо» – Павел Гумашян. Все звали его «дядя Павлик». Дядя Павлик с удивлением посмотрел на меня, когда в первый раз Валентин Янкович представил меня ему, и, не поверив, что мне семнадцать лет, потребовал справку о моем здоровье. Однако после того, как я поднял несколько раз над собой сорокакилограммовую штангу, его отношение ко мне изменилось, но справку о здоровье мне все равно пришлось принести ему. Так я начал свою спортивную жизнь. — Какими были Ваши первые шаги в большом спорте? — Так как я быстро делал успехи, меня включили в сборную команду Грузии, и уже в декабре 1946 года я поехал на свой первый чемпионат СССР. Это было командное первенство в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В то время не было деления спортсменов на юниоров и взрослых. Мне пришлось выступать с опытными, бывалыми спортсменами. Я занял в тех соревнованиях девятое место. Диктор – судья международной категории, объявлявший мои результаты, во всеуслышание заявил, что атлеты в легкой и полулегкой весовой категории приобрели, как он выразился, «грозу и молнию» в моем лице. Эти слова я запомнил на всю свою жизнь. Здесь же, в Горьком, состоялась одна удивительная для меня встреча, о которой я до сих пор вспоминаю. Мимо нас, спортсменов из Грузии, прошел человек маленького роста, но широкий в плечах, похожий на шкаф. Я спросил, кто это. Узнав, что это знаменитый Новак, я не удержался и сказал «Вах! Такой маленький?», хотя сам был даже немного ниже его. В ответ Григорий медленно повернулся, смерил меня внимательным взглядом и сказал: «А ты что, очень большой?». Так состоялось мое первое знакомство с легендой тяжелой атлетики – Григорием Новаком – первым чемпионом мира среди советских штангистов. Забегая вперед, хочу сказать, что через 6 лет судьба свела меня с Григорием в одной комнате гостиницы Хельсинки на Олимпийских играх, где он стал серебряным призером, а я олимпийским чемпионом. В апреле – мае 1948 года в Киеве проводилось личное первенство СССР, где я, выступив в легчайшем весе, в первый раз выполнив норму мастера спорта, занял шестое место. В августе того же года, выступив на юбилейной спартакиаде общества «Динамо», которому исполнилось 25 лет, занял второе место. Там же, впервые, попытался взять рекордный вес, но не удержал штангу весом 118 кг. в толчке. После этого, вернувшись в Тбилиси, я с еще большим рвением тренировался. В декабре 1948 года на командном первенстве СССР в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), в возрасте девятнадцати лет, стал чемпионом Советского Союза в легчайшем весе. В начале 1949 года меня включили в состав сборной СССР. В мае 1949 года, в Воронеже, уже на личном первенстве Советского Союза, я вновь стал чемпионом Союза. Однако на Всемирный фестиваль в Будапешт я не поехал, из-за того, что на медицинской комиссии обнаружили инфильтрат в области той злополучной операции аппендицита, и врачи не подписали медицинское заключение. В апреле 1949 года я установил свой первый мировой рекорд в легчайшем весе – рванул 92,5 кг. В этом же году я вновь выиграл соревнования общества «Динамо», стал чемпионом Советского Союза в командном первенстве в Челябинске. В мае 1950 года, в Харькове, выступая уже в новом для меня, полулегком весе, в соперничестве со знаменитым Евгением Лопатиным-старшим я уступил ему, заняв второе место. В том же году я выиграл первенство «Динамо» и меня отобрали в запас для участия в октябре, в Париже, в очередном первенстве мира и Европы. Ехал я туда вторым номером в полулегкой весовой категории, однако, из-за того, что выступавший в легчайшем весе Удодов в детстве был на оккупированной немцами территории и ему не выдали разрешения на выезд из СССР, руководство по тяжелой атлетике, в лице Александра Васильевича Бухарова, решило выставить меня в этой весовой категории в качестве основного участника. Но для этого я должен был скинуть в весе, доведя его до 56 кг, и мне это удалось сделать. На этих соревнованиях я стал чемпионом Европы и занял второе место в мире в легчайшей весовой категории, установив мировой рекорд в рывке – 97,5 кг. После чемпионата мира, в декабре 1950 года, в Тбилиси было первенство Советского Союза, где я, выступая в полулегком весе, выиграл у Евгения Лопатина, уступая ему почти на два кг. в собственном весе. Наступил 1951 год. В этом году я выиграл первенства СССР в Каунасе и Баку, занял первое место на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Берлине, установив три рекорда студенческих игр. — Какое место в Вашей жизни занимает Олимпиада в Хельсинки? — В жизни каждого спортсмена проходит множество соревнований, но самое главное из них – участие в Олимпийских играх. Чтобы спортсмена из Тбилиси, да еще армянина по национальности, включили в олимпийскую сборную Союза, надо было, чтобы этот спортсмен был, как говорится, «на голову выше» своих соперников. Меня замучили многочисленными прикидками, и, в конце концов, ехал я на Олимпиаду в Хельсинки с воспалением легких. Как помню, ехали мы на поезде в последнем вагоне – мой земляк, борец Арсен Мекокишвили, знаменитые штангисты Григорий Новак, тяжеловес Куценко, Шатов и много других известных спортсменов, что придавало мне силы и уверенность в себе. Вспоминается эпизод, когда покойный Гиви Картозия положил свой правый локоть на мой локоть и сказал: «Моя сила – тебе. Ты должен победить, Рафо-джан». А к тому времени я уже проигрывал в жиме пять килограмм темнокожему Уилксу из Тринидада. Но в рывке и толчке я одолел его и стал чемпионом. Воспоминания об этой Олимпиаде омрачаются воспоминаниями об отношении ко мне со стороны руководства нашей делегации. Я был брошен тренерами, врачами, массажистами. Все толпились у Николая Саксонова из Свердловска, помогая ему стать чемпионом. Было сделано все, вплоть до неправильно заказанных весов штанги для моих подходов. Эти манипуляции с весом штанги лишили меня возможности установить мировой рекорд в толчке. Я очень перенервничал и не взял с первой попытки навязанный мне вес в 135 кг. Во втором подходе, решающем, я справился с волнением, очень сильно разозлился, громко выругался и взял эти 135 кг., набрав в сумме 337,5 кг, что на 5 кг превысило олимпийский и мировой рекорд египтянина Фаяда, установленный им на XIV Олимпиаде в Лондоне. Когда мы возвращались после соревнований, а это уже было после полуночи, в темноте я увидел знакомую фигуру Гиви Картозия, который с нетерпением поджидал нас. Подбежав к нам и узнав, что я стал чемпионом, он вскинул меня на плечи и так внес в гостиницу, разбудил всю нашу команду, громогласно разнося весть о моем успехе. Утром на всеобщем построении Николай Романов, руководитель Спорткомитета СССР, зачитал приказ о присвоении мне звания заслуженного мастера спорта. Одновременно присвоили звание заслуженного тренера СССР и моему «дяде Павлику» – Павлу Гумашяну, позднее присвоив ему звание заслуженного мастера спорта. — Самое необычное соревнование в Вашей спортивной биографии… — Конечно, чемпионат мира в Тегеране в 1957 году, когда меня в очередной раз не поставили в основной состав. Исходя из каких-то своих, неведомых мне целей, руководство Федерации и Спорткомитета СССР вновь, как и год назад на Олимпийские игры 1956 года в Мельбурне, вместо меня поставило на этот чемпионат Минаева, который снова, как и год назад, проиграл тому же Бергеру из США. Самым обидным для меня было то обстоятельство, что на моей родине, в Грузии, по радио объяснили мое неучастие в этом чемпионате моей болезнью. Это была ложь. Я был здоров. И это доказал на следующий день после чемпионата, когда шах Ирана Реза Пехлеви, большой любитель тяжелой атлетики, устроил в специально выстроенном для этого чемпионата дворце спорта вечер рекордов. На этом турнире я установил два мировых рекорда – в рывке и в толчке. Особенно впечатляющим был рекорд в толчке. Я толкнул штангу весом в 145 кг, что на 2 кг превысило прежний мировой рекорд. Сам шах стоя аплодировал моему успеху. — Ваше отношение к Панармянским Играм? — Мне до сих пор больно оттого, что «благодаря» действиям некоторых личностей я не попал на III Панармянские игры, хотя предполагалось, что буду идти на параде открытия Игр впереди спортивной делегации моего родного города Тбилиси и нести его знамя. Непрофессионализм одного человека, который претендовал на право называться организатором поездки многочисленной спортивной делегации на эти Игры, привел к тому, что многие спортсмены, готовящиеся принять участие в соревнованиях, просто не смогли поехать на них. Эти действия напомнили мне те времена, когда из-за таких же функционеров от спорта страдали спортсмены, страдало дело, страдал весь спорт. Что же касается самих Игр – то это большое и нужное дело. И оно должно быть в руках порядочных людей. — Что бы Вы посоветовали молодым спортсменам? — Я начал выступать на соревнованиях семнадцатилетним юношей с 1946 года, а закончил выступления в 1963 году в возрасте 34 лет. 17 лет я провел в большом спорте. За все эти годы я не проиграл ни одного международного матча. Был или его победителем, или занимал второе место. Установил четырнадцать мировых и тринадцать всесоюзных рекордов. Судья международной категории, заслуженный мастер спорта СССР. Заслуженный работник физкультуры и спорта. Почетный гражданин города Тбилиси. Почетный член Федерации тяжелой атлетики Грузии. Удостоен звания «Лучший штангист Грузии XX века», кавалер ордена «Знак Почета» (1956 г.), имею «Орден Чести» (1996 г.) и «Орден Вахтанга Горгасали II степени» (2002 г.). Десять раз становился чемпионом родного города, и это для меня особо ценная награда, так как многие спортсмены, будучи обладателями многих регалий, никогда не побеждали в своем родном городе. Очень большая доля в моих успехах принадлежит моей жене, которая всегда была рядом, независимо от ее физического присутствия. Что я могу пожелать молодым спортсменам? Тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь. Необходим строгий режим и правильное питание. Слушайтесь своих тренеров-наставников, и к вам обязательно придет успех. Беседу вел Валерий Унанянц, Тбилиси

-

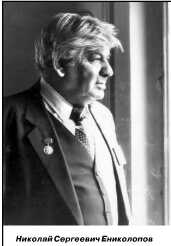

Человек на все времена Очерк об академике Николае Ениколопове Выдающийся ученый и организатор науки, всемирно известный физико-химик академик Николай Сергеевич Ениколопов (Ениколопян) родился 13 марта 1924 г. в столице Нагорного Карабаха — Степанакерте. После окончания армянской средней школы на родине Ениколопов в 1940 г. поступает на химико-технологический факультет Ереванского политехнического института (ныне Армянский государственный инженерный университет). Первые научные шаги Ениколопов сделал под руководством основателя армянской физико-химической школы замечательного ученого Левона Александровича Ротиняна. По его же рекомендации Ениколопов в 1946 г. был направлен в Москву. С 1946 по 1949 годы Ениколопов — аспирант в знаменитом Институте химической физики АН СССР, где под руководством будущего Нобелевского лауреата академика Н. Н. Семенова и профессора А. Б. Налбандяна выполняет научное исследование и в 1949 г. в возрасте 25 лет защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Механизм низкотемпературного окисления оксида углерода». В годы аспирантуры Ениколопов слушал лекции знаменитых ученых: В. Н. Кондратьева, В. В. Воеводского, Д. А. Франк-Каменецкого, Я. Б. Зельдвича. В Институте химфизики Ениколопов прошел все ступени научной карьеры — от младшего научного сотрудника до заведующего лабораторией. Одновременно Ениколопов читал лекции по химической кинетике в Московском физико-техническом институте, сначала как доцент, затем профессор с 1961 по 1993 годы. После защиты в 1960 г. докторской диссертации «Кинетические особенности сложных цепных реакций окисления углеводородов» Ениколопов вскоре избирается членом-корр. АН СССР (1966), а затем — академиком (1976). Научная и научно-организационная деятельность Ениколопова на протяжении 40 лет была связана с Институтом химфизики АН СССР, в котором он работал вместе со своим учителем и неизменным другом академиком Н. Н. Семеновым. В 1985 г. Ениколопов основал Институт синтетических полимерных материалов АН СССР, директором которого он состоял до своей скоропостижной смерти 22 января 1993 г. в Гейдельберге (Германия). Решением Президиума Российской АН в 1998 г. Институту было присвоено имя академика Ениколопова — Институт синтетических полимерных материалов имени академика Н. С. Ениколопова РАН. Академик Ениколопов автор свыше 1000 научных трудов, в том числе 9 монографий, трех открытий. Многие его труды переведены и изданы на иностранных языках. Живя постоянно в Москве, Ениколопов не порывал творческих и дружеских связей со своей исторической Родиной — Арменией и Нагорным Карабахом. Он много сделал для развития химической науки и промышленности Армении. Подготовленные им ученые возглавили научные центры, кафедры и лаборатории в вузах Армении. Он регулярно выезжал в Армению для чтения лекций в АН Армении, в институтах Еревана. Ениколопов предостерегал правительство Армении от поспешного закрытия предприятий и заводов — основы национальной промышленности. Он всячески оберегал, защищал и укреплял традиционные дружеские и взаимополезные научные связи Армении и России, духовные и культурные связи между армянским и русским народами. Ениколопов пользовался международным авторитетом как ученый и личность. Начиная с 1957 г. он участник многих Международных научных конференций, конгрессов, симпозиумов по макромолекулярной химии. В зарубежных университетах он читал лекции по цепным реакциям в химии, по кинетике и полимерам, композиционным материалам. С научными, научно-организационными и культурными целями Ениколопов неоднократно выезжал в Чехословакию, Японию, Болгарию, Францию, Германию, США, Швейцарию, Швецию, Польшу, Мексику, Италию, Бразилию. Ениколопов был активным участником Пагуошского движения ученых за мир и разоружение. Он участвовал в работе Международной конференции во Франции, посвященной годовщине землетрясения в Армении (1989), а также первого Всемирного конгресса инженеров и ученых армянского происхождения в США (1989). Основные труды Ениколопова посвящены новой области химической науки — химии полимеров. Созданная Ениколоповым научная школа в области полимеров пользуется широкой известностью как у нас, так и за рубежом. Под руководством Ениколопова выполнены более 50 докторских и 200 кандидатских диссертаций. Он был председателем Научного совета по синтетическим полимерным материалам при Президиуме РАН. Как председатель комиссии по решению судьбы залива Кара-Богаз-Гол Ениколопов сделал много для предотвращения экологической катастрофы в регионе Каспия и спасения уникального природного объекта. Его активное участие в решении планетарных экологических проблем было отмечено Международными премиями. Академик Н. С. Ениколопов оставил большое научное наследство и добрую память о себе как редкого обаяния человек. В юбилейном сборнике, посвященном 75-летию ученого, академик-секретарь Отделения химии и наук о материалах академик В. А. Кабанов пишет: «Проходит время, но многие идеи и результаты, полученные Ениколоповым, не только уходят в историю науки, но и обретают новую жизнь, становятся более современными и востребованными. Он был одним из первых крупных физико-химиков, осознавших важность решения планетарных экологических проблем. В нем органически сочеталась любовь к Армении и России. Он был истинным ученым и гражданином». Из книги «Воспоминаний» уместно привести свидетельства ученых, знавших Ениколопова и характеризующих замечательную и обаятельную личность академика Н. С. Ениколопова — ученого и человека. «Я познакомился с Николаем Сергеевичем в 1957 г., — пишет вице-президент РАН, академик Н. А. Платэ. — Уже тогда можно было ясно видеть, что Николай Сергеевич — это человек незаурядный, а наиболее проницательные люди могли бы и предсказать ему большое будущее... Вопросы, которые задавал этот блестящий ученик Н. Н. Семенова, были под стать своему учителю — быстрые, острые, как удары сабли или рапиры, и на них надо было давать такой же быстрый и четкий ответ. С того 1957 года и началось наше знакомство, которое быстро переросло в личную дружбу. Одной из характерных черт Николая Сергеевича было его феноменальное человеческое обаяние. Вокруг Ениколопова всегда было активнейшее биополе. Противостоять его человеческому обаянию было невозможно. А как друг он был совершенно незаменимый и, я бы сказал, порядочный. Любил своих друзей и если мог что-нибудь сделать для них в минуту жизни трудную, то всегда самоотверженно это делал, чего бы это ему ни стоило. В 1966 г. мы с Ениколоповым оказались на симпозиуме в чудесном городе Ереване. Для меня это было первое посещение Армении, и я с удовольствием вспоминаю, как Николай Сергеевич открывал для меня Ереван. Мне казалось, он знает про Ереван и свою родину абсолютно все и готов щедро делиться этим знанием с друзьями». Ученик Ениколопова, академик А. А. Берлин вспоминает: «Николай Сергеевич обладал исключительно глубоким умом и потрясающей научной интуицией. Именно это позволяло ему видеть в любом, даже давно известном, факте нечто новое, то, что другие не видели и еще долго не увидят. Осталось много благодарных ему людей, которые всегда будут его помнить и передавать память о нем следующим поколениям». Академик А. Г. Мержанов: «Мне нравилось теплое отношение Николая Сергеевича к семье. Всегда трогательно относился он к Мадлен Григорьевне. Он как-то сказал мне: «Ученый, чтобы продлить жизнь в науке, должен сменить либо тематику, либо жену. Я сменил тематику. А многие меняют жен. А некоторые нахалы делают и то, и другое». У Николая Сергеевича сильно было развито «армянское начало». Родившись в Нагорном Карабахе, он преданно относился ко всякому армянскому. Так, в 1971 г. по его инициативе в Ереване в Институте химической физики АН Арм. ССР был создан сектор по самораспространяющемуся высокотемпературному синтезу, известный в мире своими оригинальными исследованиями в области синтеза гидридов... Николай Сергеевич очень любил играть в нарды, был сильным игроком. И часто в домашних условиях научные обсуждения кончались сражениями за доской». Профессор Г. Е. Заиков рассказывает: «Как-то Николай Сергеевич вспоминал: «Гена! Моя жизнь все время связана с открытиями. И самое большое для меня открытие — это количество моих родственников, которое теперь у меня есть. Когда моего отца расстреляли и мы жили очень бедно с мамой, то никто и никогда не приходил к нам домой... Я был уверен, что мы одиноки и у нас нет ни одного родственника на всем белом свете. Потом я приехал в Москву, поступил в Институт химфизики и стал кандидатом наук. Тут родственники стали появляться, их количество стало равно количеству жителей нашего села. Когда я стал доктором наук, то я понял, что весь Ереван — это мои родственники. Все они весело, всей гурьбой приехали ко мне в Москву в гости. Мой дом превратился в гостиницу. Когда меня избрали членом-корреспондентом АН СССР, мне показалось, что все жители Армении — это мои родственники. Но когда я стал академиком, то у меня уже не было никаких сомнений, что мои родственники — армяне со всего белого света». Профессор Политехнического института (Нью-Йорк, США) Шелдон Атлас: «Профессор Ениколопов был настоящим гигантом среди ученых-полимерщиков всего мира. Его работы и научные достижения хорошо известны, многие коллеги засвидетельствуют фундаментальное значение его работ. Нашему покойному другу была характерна человечность и доброта. Для меня честь внести вклад в воспоминания о выдающейся личности, профессоре Николае Сергеевиче Ениколопове — Человеке на все времена». Профессор Рольф Шульц (университет Майнца, ФРГ): «Имя профессора Ениколопова воскрешает в нашей памяти выдающегося человека, обладающего блестящим умом и оригинальным чувством юмора. Нам всегда доставляло огромное удовольствие принимать его у себя в университетах Дармштадта и Майнца. Даже критические замечания он умел подать так, чтобы это было скорее забавно, чем обидно. Он гордился своей страной и хотел, чтобы о ней знали всюду... При посещении музея Гутенберга в Майнце, где собраны известные образцы старинных печатных изданий и техники, профессор Ениколопов был восхищен прекрасной коллекцией старинных рукописных и великолепно украшенных Библий и немного огорчен тем, что там не было копии старинной Библии на армянском языке. Наверное, он был бы счастлив, узнав, что один профессор Майнцского университета недавно обнаружил старейшую армянскую Библию (XII век) в одной из библиотек Польши. Эта драгоценная книга была реставрирована в лабораториях музея Гутенберга и на короткое время экспонирована перед ее возвращением в Польшу». Нора Григорьян, доктор медицинских наук

-

Из хроники катастроф * * * 22 марта 1925 года в небе под Тифлисом потерпел аварию и разбился самолет “Юнкерс-13”. Погибли председатель Совнаркома Арм. ССР А. Мясникян, Г. Атарбекян и С. Могилевский — всего пять человек. Изначально и много последующих лет в Армении были совершенно уверены, что авария самолета — дело рук НКВД. Но, разумеется, восторжествовала официальная версия, то есть тривиальная авария, случившаяся из-за пожара на борту. Как все было в действительности — теракт, или несовершенство техники, или человеческий фактор, — так точно не удалось определить. Никакой особой экспертизы и исследований произведено не было, только констатировали факт. Сделали несколько фотоснимков и тем ограничились. Потом жертв торжественно предали земле. По неофициальной версии, Сталин при помощи верного Лаврентия Берии избавлялся от старых большевиков, которые слишком много видели, знали и помнили. Узнать истинные причины аварии в 20-е годы было невозможно прежде всего по политическим соображениям, а потом и вовсе было исключено. Так все покрылось мраком. * * * 15 июля 1975 года в Ереване стало известно об авиакатастрофе, случившейся влиз Батуми. Самолет Як-40 вылетел из аэропорта “Звартноц”... Страшная новость, конечно же, вызвала шок — погибли все 41 человек, находившиеся на борту. Утаить случившееся было невозможно, однако информация была минимальной. Разговоров и слухов было тогда множество... Сказали, что Як столкнулся в горой Мтирала. Появилась версия, что экипаж ошибся и нарушил схему ухода на второй круг. Между тем самолет был новый — 1974 года выпуска, и экипаж был опытнейший. Позже заговорили об ошибке служб УВД. Более подробных сведений о той давней катастрофе армянского самолета так и не появилось... * * * Еще один армянский самолет — А-320 — потерпел катастрофу 3 мая 2006 года при заходе на посадку в аэропорту Адлера. Airbus упал в море, не дотянув до полосы всего 5-6 километров. На борту находились 113 человек. В пути следования из аэропорта Сочи поступила информация об ухудшении погоды и было решено посадить лайнер в Тбилиси. Затем последовало сообщение диспетчеров об улучшении условий. Самолет прилетел в Сочи, но погода, увы, так и не улучшилась. Самолет вынужденно сделал второй заход на посадку и в этот момент исчез с экранов радаров. А-320 был технически исправен, высокий профессиональный уровень экипажа никто под сомнение не ставил. Стали говорить о нехватке горючего — оказалось, хватало. Краснодарский Гидрометцентр заявил, что в районе катастрофы не было условий для появления подобной аномалии. Но тогда почему экипаж дважды запрашивал аварийную посадку? В итоге когда, наконец, были обнаружены, подняты и расшифрованы бортовые самописцы, специалисты установили, что катастрофа произошла из-за того, что один из пилотов не включил систему контролеров... В Ереване до сих пор поговаривают, что были также виноваты наземные службы. Абсолютная правда, и степень вины участников той драмы вряд ли станет известна.

-

Для меня это тоже стало открытием!

-

Гусейнов Роман избежал азербайджанской тюрьмы Короткое сообщение: в понедельник, 26 сентября, Армения передала третьей стране военного перебежчика из Азербайджана Гусейнова Романа Новруз оглу. Передача состоялась при посредничестве представителей Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного агентства миграции. Процесса передачи бывшего азербайджанского аскера в третью страну более всего наверняка ждал сам Роман Гусейнов. Именно ради этого дня он, младший сержант вооруженных сил Азербайджана, рискуя жизнью, пересек 27 августа 2010 года границу с Республикой Арцах. У парня, оказавшегося в царящих в войсках Азербайджана невыносимых условиях издевательств, побоев и насилия, не оставалось иного выхода. Он надеялся на милосердие армянского политического и военного руководства, и не прогадал. Сегодня Р. Гусейнов может спать спокойно: он находится в абсолютной безопасности. Больше того, принявшее Гусейнова под свою опеку государство обязано обеспечить его жильем и работой. Теперь вся дальнейшая судьба Р. Гусейнова зависит от его трудолюбия и законопослушности, и, думается, парня ждет спокойная и обеспеченная жизнь в правовом государстве. Не менее Р. Гусейнова ждали этого события мы, не раз писавшие на тему о судьбе азербайджанских перебежчиков. Всего несколько лет назад азербайджанские солдаты массово перебегали на армянскую сторону. В те дни СМИ Армении едва успевали публиковать фамилии искавших спасение среди армян перебежчиков. Однако армянские государства почему-то возвращали их назад, при этом прекрасно понимая, что все они будут судимы в Азербайджане и непременно приговорены к длительным срокам заключения. То есть, возвращая перебежчиков туда, откуда они бежали, мы прямиком отправляли их в тюрьму. Трудно сказать, возможно, тюремное заключение в Азербайджане проходит в более комфортных условиях, чем служба в вооруженных силах этой республики, но надо признать, к нам они бежали не с этой целью. «Возвращенческая» политика армянских государств привела к истощению потока перебежчиков и… резкому увеличению количества суицидов в рядах вооруженных сил Азербайджана. Отчаявшиеся молодые аскеры Азербайджана, перед которыми мы фактически закрыли двери к свободе, не видели иного выхода избавиться от ежедневного насилия, издевательств и побоев и предпочитали покончить жизнь самоубийством. Между тем, мы могли бы спасти эти, и многие другие, жизни азербайджанских аскеров. В это трудно поверить, но из огромного числа перебежавших к нам солдат мы помогли лишь одному. Счастливчиком оказался перебежчик Самир Мамедов, которого наше государство переправило в третью страну. Если обратиться к старым новостям, легко заметить, что после успешного побега Самира Мамедова и известия о том, что он передан третьему государству, поток азербайджанских перебежчиков к нам резко усилился. Рамиль Худавердиев, Хаял Абдуллаев, Эльдяниз Нуриев, Вусал Гараджаев, Ягуб Мухтаров, Руслан Бакиров, Хикмет Тагиев, Айдын Гусейнов, Эльмеддин Абиев, Вюсал Эйбатов, да и сам Роман Гусейнов – все они перебежали на армянскую сторону в надежде удостоиться судьбы счастливчика С. Мамедова. И все они, кроме второго счастливчика, сегодня… томятся в азербайджанских застенках. Мы не учли уровня деспотии в Азербайджане, и сегодня на нас в определенной мере ложится вина за исковерканные судьбы парней, не пожелавших служить в вооруженных силах фашистского Азербайджана. Обратим внимание также и на тот неоспоримый факт, что подавляющее большинство перебежчиков из Азербайджана являются сыновьями коренных народов этой республики. В их случае мы обязаны учесть также идеологический фактор, так как многие из них, помимо указанных выше факторов, не желают служить в вооруженных силах государства, оккупировавшего их родину и узурпировавшего там власть. Если вчитаться в слова матери Р. Гусейнова, узнавшей о том, что ее сыну посчастливилось оказаться в нейтральной стране, то в них чувствуется плохо скрываемое удовлетворение: «Нам ничего не известно о том, где находится наш сын. В последний раз мы получили от него письмо в прошлом месяце. Сын писал, что все хорошо, и что скоро все будет в порядке», - говорит Натаван Гусейнова, явно радуясь тому, что это «скоро» уже наступило. За год с лишним разлуки с сыном она, безусловно, успела ознакомиться с судьбами возвращенных нами азербайджанских перебежчиков, и понимала, что в Азербайджане она могла увидеть сына только на суде. И вновь зададимся однажды высказанным вопросом: насколько возвращение военных перебежчиков Азербайджану соответствует праву, да и просто обыкновенному человеколюбию? Возвращая их туда, откуда они бежали с риском для жизни, не переступает ли армянская сторона черту гуманности, коверкая жизни доверившихся нам людей и способствуя усилению азербайджанской государственной карательной машины? И учитываем ли мы национальные проблемы и интересы проживающих в Азербайджане дружественных нам народов? Как уже было сказано, проблема перебежчиков из вооруженных сил Азербайджана имеет еще и этнический подтекст. Тысячи служащих в Азербайджане талышей, лезгин, аварцев, удин, цахуров надели военную форму этого государства отнюдь не по доброй воле. Власть на их родине узурпирована пришлым тюркским элементом, что не может не вызывать у них острое чувство этнической неудовлетворенности. Многие из них смотрят на нас как на своих естественных союзников. Лезгинский патриот Вагиф Керимов пишет руководству Азербайджана: «Мы, благодаря вашей глупости, уже переломили ситуацию, и в этом от помощи армян не откажемся». А мы не только не помогаем нашим тысячелетним друзьям-соседям, но и способствуем укреплению репрессивной машины Азербайджана. Не надо считать, что лишь один талышский интеллигент Фахраддин Абосзода понимает, что закавказские турки отняли у талышей историю, язык, культуру, государство. Это понимают десятки, сотни тысяч проживающих в Азербайджане талышей, и если сегодня их протест государственному бандитизму Баку выражается в стремлении избежать службы в вооруженных силах узурпатора, то наш долг – помочь нашим друзьям. Передача перебежчика Романа Гусейнову третьему государству должна из исключения превратиться в правило. Аскеры вооруженных сил Азербайджана должны знать, что переход на нашу сторону является гарантией их спокойной жизни и мирного будущего. Военнослужащие Азербайджана – представители коренных народов этой республики – могут и должны быть уверены в нашем дружелюбном отношении к ним. В августе 2010 года, спустя два дня после перехода государственной границы, капитан Армен Киракосян писал о Романе Гусейнове: «Если мы поможем ему уехать в третью страну, то Роману предстоит долгая и спокойная жизнь. Если же мы вернем его, как и десятки других перебежчиков из Азербайджана, обратно, то можно не сомневаться, Романа на долгие годы бросят в азербайджанские застенки. Возможно, в Азербайджане в тюрьме живется лучше, чем в вооруженных силах, не знаю, но уверен, что перебежавший к нам Роман надеется на лучшую участь». Сегодня мы можем констатировать: Роман Гусейнов избежал азербайджанской тюрьмы. И мы обязаны сделать так, чтобы каждый азербайджанский военнослужащий, перебежавший на нашу сторону, был бы уверен в своем спокойном будущем.

-

Из чего слагается "историческая цепь событий" Обзор грузинской прессы В последнее время материалы антиармянского содержания стали занимать все большее место в грузинской прессе. Многочисленные политики, историки, эксперты высказывают откровенно враждебные мысли в адрес соседей, а деятели типа советника президента Грузии, небезызвестного Вана Байбурта, утверждают, что никакой антиармянской истерии в грузинской прессе нет, а просто есть люди (тут явно подразумеваются некоторые армяне), которые своими действиями наносят урон добрососедству двух народов. О том, кто наносит урон дружбе армян и грузин, несложно заключить любому нейтральному человеку после ознакомления с выдержками из грузинской прессы последних месяцев. Предваряя интервью с политологом Вага Шубитидзе, газета "Асавал-дасавали" (2-8 мая 2011 г.) советует читателю заглянуть на сайт в Youtube и увидеть там, как армяне поют гимн "Великой Армении" (оказывается, есть такой гимн... - А. Т.), и прибавляет, что в Батуми уже проживают 5 тысяч армянских семей и они считают Аджарию своей территорией. Далее в интервью профессор Шубитидзе сообщает, что в дни августовской войны с Россией была информация о том, что армяне обсуждали вопрос: вводить ли им войска в Джавахетию или нет, но, к счастью, их желание не осуществилось. Профессор также уверен, что в свое время Католикос Вазген I отнимал деньги у I секретаря райкома (?) и покупал на них землю и дома в Абхазии, чтобы заселить ее соотечественниками... Другой ученый, доктор исторических наук Александрэ Абдаладзе, в другой газете ("Сакартвело да мсоплио", 28.07 - 03.08.2011 г.) пишет о претензиях армян на город Тбилиси, о том, что "если благодаря нынешнему руководству Грузии так называемые армянские церкви будут возвращены армянам, то не исключено, что они попытаются завладеть столицей Грузии и переименуют ее в честь Саакашвили, назвав Саакашени. Этот Саакянц-Саакашвили не церкви должен возвращать армянам, а просто открыть в них музеи" (замечательная идея в истинно турецком духе - А. Т.). В русскоязычной газете "Головинский проспект" (№18, 2011 г.) помещено мнение еще одного доктора и профессора Сухумского государственного университета (ныне в Тбилиси) Гурама Мархулия, где он "вносит свою лепту в разоблачение версии о так называемом геноциде армян". Профессор пишет: "Армяне во все времена занимались торговлей и шпионажем в интересах персов, арабов, русских и других, намеревавшихся захватить кавказские государства... Когда враг наступал на Грузию, армяне с хлебом-солью принимали его и занимали дома, оставшиеся от убитых в боях с врагами грузин... Предательство армян - это историческая цепь событий..." В другой газете ("Картули ситхва", 18-24.05.2011 г.) тот же профессор развивает тему "армянского предательства", придя к любопытным умозаключениям: "В Джавахетии, в Ахалкалаки, поставлен памятник Месропу Маштоцу. Да, грузинское руководство настолько демократично, что позволило армянам поставить памятник этому человеку. Это то же самое, что возвести памятник Шах-Аббасу в Тбилиси... Армяне утверждают, что Маштоц создал алфавит и для грузин. Это смешно для грузин. Установка памятника Маштоцу в Ахалкалаки означает, что мы признаем этого человека, его вклад. Это позор для грузинской нации и государства". Говоря о претензиях грузин на Лори и Ташир, профессор не исключает, что в годы Первой мировой войны (1914-1915 гг.) армяне уничтожили проживающих там грузин "по примеру геноцида азербайджанцев в Губе, совершенном армянами в тот период". А еще вместе с берущим интервью журналистом профессор приходит к выводу о том, что армяне собираются завладеть всем Черноморским побережьем Кавказа - от Аджарии до некоторых районов России. Так что русским надо держать ухо востро... Замечательная для прослывшей самой демократической страной в регионе мысль звучит в заголовке и в тексте интервью из уст уже упоминавшегося профессора А. Абдаладзе ("Асавал-дасавали", 16-22.05.2011 г.): "Ханджян заслуживал ту пулю, которую выпустил в него Берия". Автор утверждает, что в беседе с Берией Ханджян осмелился заметить, что Тбилиси - это армянский город, да еще заговорил о претензиях армян на Джавахетию, и тут, ясное дело, вспыльчивый Берия не вытерпел и выхватил пистолет. Точная цитата от батоно Александрэ: "Убийство - вещь не положительная, но убийство Ханджяна я считаю положительным". Остается пожалеть, что Берия не пристрелил Сталина, который в 20-е годы в одном из своих выступлений заявил, что Тбилиси - армянский город и титульная нация составляет там не более 20%. Хотя приписываемые Ханджяну высказывания в кабинете Берии, конечно, вранье. В той же газете (1-7 августа 2011 г.) политолог и вождь движения "Тетреби" Темур Шашиашвили, говоря о цели визита президента Саакашвили в Перу, пишет буквально следующее: "Визит Саакашвили в Перу организовало армянское лобби, и речь идет о тех 5-6 млрд долларов, которые Саакашвили использует для организации и фальсификации выборов... Благодаря Саакашвили Армения получила то, о чем мечтала веками, - выход к морю, или дорогу от Ахалкалаки до Батуми... В начале века дашнакские армяне требовали перенести столицу Грузии из Тбилиси в Кутаиси, но тщетно. Но сегодня Саакашвили осуществляет это желание дашнаков". Ограничиваясь пока вышеизложенным, хочется заметить, что это лишь незначительная часть армянофобства, которым полны разные СМИ Грузии. И не видеть во всем этом антиармянской истерии невозможно. Некоторые скажут: мало ли кто какую чушь несет?! Пусть говорят: нынче на дворе свобода слова и печати, а в итоге мы все равно с грузинами добрые соседи. Какие мы в точности сегодня соседи, сказать во всех подробностях я не берусь, и в рамки обзора это не входит. Но в том, что завтра, через годы при такой информационной, ярковыраженной антиармянской направленности многих грузинских СМИ мы станем плохими соседями, не сомневаюсь. Сегодня подрастающее грузинское поколение каждый день читает в прессе о том, что армяне - обманщики, шпионы, предатели и т. п. Это ведь откладывается в сознании, и, когда ребята, повзрослев, возьмут поводья страны, сложившийся образ "врага-армянина" непременно перевесит тосты о дружбе Айоса и Картлоса. Надо ли "открывать Америку" о том, кому это будет выгодно? И чем это для Грузии кончится? Как человек, просматривающий всю основную армянскую прессу, могу засвидетельствовать, что, в отличие от перехода всех норм и границ в комментариях внутриполитической жизни, в оценке внешней политики армянские СМИ в целом сохраняют цивилизованный уровень корректности. И никакими антигрузинскими комплексами мы не страдаем, стараясь подчеркивать лишь позитивное в наших отношениях и совместно решать возникающие проблемы. Да что грузины?! Мы даже азербайджанцев отнюдь не лепим сплошь извергами и врагами. Чего зря ненависть впрыскивать? Полезут - получат. Нет - пусть живут себе в своем нынешнем доме и не зарятся на чужое. Что касается вспышек ксенофобии в Грузии и, в частности, антиармянского всплеска настроений, то об этом в первую очередь должны подумать политики, потом интеллигенция. А простым смертным надо хотя бы иметь определенное представление о том, что думают об армянах представители грузинской элиты. Чтобы не попадать впросак, как с режиссером Робертом Стуруа, с юбилеем которого наши театралы пару лет назад носились, как дурни с писаной торбой, а потом юбиляр щедро отплатил, заметив нечто вроде: "Ну что взять с Саакашвили? Он же армянин..." Александр Товмасян

-

Новая историческая доктрина Азербайджана – угроза существованию армянской нации В последнее время заметно обострилась дискуссия по поводу исторических аспектов принадлежности Нагорного Карабаха. Однако, в отличие от прошлых времен, в этой дискуссии наметилась новая тенденция. Речь идет о мощном идеологическом наступлении азербайджанских историков. Раньше они в основном вели оборонительные бои, поскольку исторические права армян на землю Нагорного Карабаха в целом не подвергались сомнению. Обосновывалась лишь законность инкорпорации этого армянского анклава в азербайджанское государство на правах автономии. Сейчас фокус дискуссии сместился. Азербайджанская историческая наука стала делать основной упор на обосновании незаконности пребывания армян в Нагорном Карабахе вообще. На этом поприще азербайджанские историки менее чем за полгода сумели совершить определенный "прорыв". Им удалось поставить под сомнение некоторые, казалось бы, незыблемые и устоявшиеся представления, связанные с историей армянского народа. Они создали определенный плацдарм для написания новой истории Закавказья - истории, в которой армянам вообще не отводится места в этом регионе. Данный "прорыв" в азербайджанской исторической науке произошел не случайно, не спонтанно и не стихийно. Он явился итогом государственных усилий бакинских властей, направленных на изменение общественного мнения за рубежом относительно сути и истоков карабахского конфликта. Ведь действительно, решить данный конфликт в пользу Азербайджана фактически невозможно, пока в мировом общественном мнении утвердился взгляд на то, что исторически Нагорный Карабах – армянская территория. Поэтому-то некоторое время назад президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал азербайджанских историков начать активную работу по обоснованию принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. Видимо, эта работа дала определенные результаты, которые мы имеем возможность наблюдать в настоящий момент. Характерно также, что сам Ильхам Алиев и дал команду о наступлении на историческом фронте: новая историческая доктрина была изложена им 21 апреля сего года на встрече с представителями молодежных организаций Азербайджана. Там он заявил, что "нынешняя Армения возникла на азербайджанской земле". "В Ереванском ханстве жили в основном азербайджанцы, Зангезурский край силой отторгнут от Азербайджана для того, чтобы расчленить тюркский мир, так оно и случилось. Но настанет время, когда эта несправедливость будет устранена. Не сомневаюсь в том, что мы восстановим нашу территориальную целостность", – подчеркнул президент Азербайджана. Таким образом, Алиев не только подтвердил свои претензии на территорию собственно Нагорного Карабаха, но и фактически поставил под вопрос само существование Армянского государства в Закавказье. А это уже – посыл с далеко идущими последствиями. Вслед за этим последовал ряд статей азербайджанских авторов, обосновывающих данную историческую концепцию. На одной из них я хочу остановиться подробнее. Речь идет о статье Джамиля Гасанлы "Присоединение Карабахского ханства к Российской империи: Исторические реалии и мифы", которая была опубликована информационным агентством "Регнум" летом текущего года. Обращение именно к этой статье не случайно. Во-первых, в ней как в капле воды отражена суть новой азербайджанской исторической доктрины. Автор спокойно, без надрыва, сухим научным языком на основе вполне достоверных источников обосновывает тезис о том, что армяне в Закавказье – посторонние люди, пришлые чужаки, заселившие исторические азербайджанские земли при помощи правительства Российской империи. Во-вторых, в статье приведены те же самые аргументы, которые изложил мне недавно при личной встрече один азербайджанский историк. Причем наша с ним дискуссия пошла несколько глубже и затронула вопросы, которые Гасанлы в своей статье изящно обходит. Поэтому я решил продолжить эту дискуссию заочно и воспроизвести свою аргументацию на страницах печати. Начнем с названия статьи. Автор рассматривает вопрос о присоединении Карабахского ханства к России, но сразу же сползает на тему о численном соотношении азербайджанского и армянского населения Закавказья в тот период. Это и становится основным вопросом анализа. В таком случае не совсем логично название статьи. Было бы более правильно назвать ее как-то так: "Об этническом балансе Закавказья в XIX веке". Но автор этого не делает по простой причине: в таком случае у читателя возникнет естественный вопрос - а почему, собственно, Гасанлы ограничивает свой анализ XIX веком? Ведь было бы логично проанализировать динамику изменения этнического баланса в Закавказье в более длительной исторической ретроспективе. Но тогда Гасанлы пришлось бы отвечать на ряд неудобных вопросов. А так, начав отсчет времени с выгодного для себя момента, он выстраивает достаточно стройную систему аргументации в поддержку основного тезиса своей статьи: армянское население закавказских ханств составляло меньшинство по сравнению с мусульманским. Посему все эти территории должны рассматриваться как исторически азербайджанские. Первым аргументом автора является ссылка на этническое происхождение правителей Карабаха. Он указывает на то, что ханами Карабаха начиная с XVIII века являлись представители "знаменитого тюркского племени Джаванширов". "Ведь в истории нет тому аналогий, чтоб три процента населения могли построить свою государственность над девяносто семью процентами остального населения", – утверждает он. Выдвигая данный аргумент, как якобы серьезное доказательство своей точки зрения, Гасанлы забывает некоторые общеизвестные исторические факты. На самом деле все колониальные империи мира представляли из себя господство незначительного меньшинства над громадным большинством - достаточно сослаться на опыт Британской империи, где несколько миллионов человек осуществляли владычество над половиной мира. А губернаторами различных районов Индии были этнические англичане-христиане. Если следовать методологии Гасанлы, Индия должна считаться второй Англией и ее борьба за национальное освобождение была полным абсурдом. Таким образом, данный аргумент автора нельзя считать убедительным: правители-тюрки вполне могли властвовать над покоренным коренным населением Закавказья. Следующий аргумент Гасанлы также базируется на явной передержке. Он изящно смешивает этнический подход с религиозным и на этом строит свою дальнейшую аргументацию. Со ссылкой на письмо генерала Паскевича он утверждает, что в 1828 году, когда в пределах Ереванского и Нахичеванского ханств была создана "Армянская область", три четверти ее населения составляли мусульмане и приводит несколько цифр, подтверждающих этот факт. Например, в документе, подготовленном для Министерства внутренних дел России 19 июля 1811 года, указывалось, что в Карабахской области проживают 12 тысяч семей, из которых 2500 – армянские, а остальные мусульманские. А в "Описании Карабахской провинции" 1823 года, составленном царской администрацией, отмечалось, что в Карабахе имеется 600 селений. Причем 450 из них – мусульманские и только 150 армянские. Количество мусульманских семей также значительно превосходило армянские: первых насчитывалось 15.729, вторых – 4366. С моей точки зрения, эти цифры доказывают нечто совершенно отличное от того, что пытается обосновать Гасанлы. Прежде всего приведенные факты не доказывают численного преобладания этнических тюрков над армянами. А ведь нынешняя официальная доктрина Азербайджана исходит именно из того, что азербайджанцы принадлежат к тюркскому этносу. Неудивительно поэтому, что Гасанлы легким движением руки объявляет все мусульманское население Закавказья тюрками и, с другой стороны, приписывает всех тамошних армян к христианской конфессии. Такое упрощение не выдерживает научной критики. Проблему следует рассматривать либо под религиозным, либо под этническим углом. А смешение этих двух подходов по сути является фальсификацией. Закавказье было и остается полиэтническим регионом. В XIX веке помимо тюрков там проживало множество других этносов, исповедующих ислам – персы, курды, талыши, лезгины и др. С какой стати всех их записывать в тюрки? С другой стороны, известно, что Турция и Иран, которые контролировали этот регион, активно поощряли религиозную ассимиляцию местного населения. В итоге часть армян приняла мусульманство. Когда же стало безопасно быть христианином, они вернулись к своей изначальной конфессии. Поэтому объективная оценка соотношения тюркского и армянского населения региона на основе данных, приводимых Гасанлы, не представляется возможной. То есть выложенные им факты никак не подкрепляют исторических претензий нынешнего Азербайджана на Нагорный Карабах. Другой связанный с этим вопрос – появление тюрок в Закавказье. Общепризнанно, что они не являлись автохтонными жителями этого региона и впервые пришли туда в XI веке как завоеватели. Надо отметить, что Армения к тому моменту, выйдя из-под опеки соседних империй, уже почти два столетия существовала как суверенное царство. Таким образом, турки-сельджуки захватили не какую-то отдаленную провинцию некой империи, а вполне независимое государство. С этого момента и начался многовековой процесс вытеснения армянского населения тюркскими племенами. Тюркская захватническая политика строилась на насильственной ассимиляции покоренных народов и истреблении тех из них, которые такой ассимиляции не поддавались. Стержнем тюркской политики стал принцип "истребляй и властвуй". Именно благодаря крайней жестокости в подавлении национального самосознания других народов тюркский этнос смог сохранить контроль над обширными районами Евразии даже в условиях значительного отставания от уровня технологического и культурного развития соседних стран. Учитывая это обстоятельство, совершенно неудивительно, что численность армянского населения на собственно армянской территории оказалась ниже, чем численность завоевателей. Но можно ли рассматривать этническую чистку коренного населения той или иной страны как справедливую основу для исторических претензий завоевателей на данную территорию? Думаю, что такой подход не выдерживает критики ни с гуманитарной, ни с правовой точки зрения. Поэтому даже если в XIX веке тюркское население мусульманских ханств Закавказья и превышало армянское, то это нельзя считать историческим основанием для претензий Азербайджана на данные территории. Напротив, вся история появления тюрок в Закавказье являлась основанием для того, чтобы заставить их подвинуться и высвободить территорию для автохтонных народов региона. Это касается, кстати, не только армян, но и других этносов, завоеванных тюрками. Джамиль Гасанлы этот аспект проблемы в своей статье, естественно, не рассматривает. Но в дискуссии с азербайджанским историком, о которой я упоминал выше, мы его затронули. На мой аргумент, что тюрки завоевали Закавказье и установили свое господство над коренным армянским населением, мой оппонент высказал совершенно сногсшибательную версию: мол, армяне в Закавказье вообще никогда не проживали. А жили они в нынешней Турции вокруг озера Ван. Что касается территории Карабаха и нынешней Армении, то проживали там древние албаны. Такое игнорирование известных исторических фактов меня просто поразило. Ведь большинство древнегреческих и древнеримских источников, включая официальные документы Римской империи, указывают на границу между Кавказской Албанией и Арменией по реке Кура. Таким образом, вся территория современного Нагорного Карабаха находилась в составе Армении, не говоря уже о Ереванской области. Правда, в 387 г. н. э. во время раздела Армении между Персией и Римом персы передали своим албанским союзникам области Арцах и Утик. Тогда Нагорный Карабах, действительно, оказался в составе Албании. Но армянское население региона ведь никуда не делось. Это подтверждают антропологические исследования, проводившиеся в СССР в конце 40-х годов прошлого века и показавшие, что современные карабахские армяне являются прямыми физическими потомками древнего населения области. Конечно, можно утверждать, что в незапамятные времена армяне покорили племена, проживавшие на правобережье Куры, и ассимилировали их. Однако каких-либо научных данных, подтверждающих принадлежность этих племен к албанскому этносу, просто не имеется. Но даже если теоретически предположить такую возможность, то встает вопрос: какое отношение имеют албаны к тюркам? Ведь албаны – автохтонный кавказский народ, и только официальные азербайджанские идеологи пытаются, вопреки всякой логике и фактам, приписать албанам тюркское происхождение. В этой связи совсем по-другому видится политика массового переселения армян в Закавказье, проводившаяся русским правительством. Гасанлы считает, что это была политика искусственной христианизации региона. "Видимо, чрезвычайно было сильно желание полностью христианизировать Закавказье. Но своеобразие обстановки побуждало русских действовать осторожно", - отмечает он. В подтверждение своей точки зрения Гасанлы приводит следующие факты: за период 1823-1832 гг. пропорция армянского населения Карабаха выросла с 21,7% до 31,6%. А в Шуши этот рост был еще больше – с 27,5% до 44,9%. Со ссылкой на русского военного историка В. Потто Гасанлы отмечает, что первое большое переселение армян в Карабах состоялось в 1828 году. Если перед присоединением к России в Ереванской области проживали 49.875 мусульман и 20.073 армянина, то немедленно после образования "Армянской области" из соседних стран сюда переселили 45.200 армян. Также приводятся данные из книги русского исследователя Н. И. Шаврова, изданной в 1911 году. Шавров, опираясь на документы, отмечал, что в 1828-1830 годах в Закавказье переселились 40 тыс. армян из Ирана и 84,6 тыс. – из Турции. Их расселили в Елизаветпольской и Ереванской губерниях. А в общей сложности из 1,3 млн армян, проживающих в Закавказье, более миллиона были переселенцами. Я опять-таки не буду ставить под сомнения факты, приводимые Гасанлы. Однако мое понимание политики русского правительства принципиально отличается от его интерпретации. Россия видела свою задачу не в "христианизации" региона, а в восстановлении исторической справедливости. Выражаясь современным языком, Россия устраняла последствия этнической чистки, которую провели в Закавказье тюркские завоеватели. Похожая политика, кстати, проводилась Россией и на Балканах. Современные изыскания азербайджанских историков вполне вписываются в логику активизации тюркского реваншизма. Именно поэтому я посчитал важным написать комментарий к статье Гасанлы. Как я уже отмечал, мы имеем дело с формированием новой государственной идеологии Азербайджана. Идеологии, которая, как это ни прискорбно, имеет своим истоком практику средневековых тюрок. По существу, эта идеология закладывает основы масштабной этнической чистки, нового геноцида армян в Закавказье. Очень печально, что нынешнее руководство Азербайджана и его президент Ильхам Алиев, закончивший, кстати говоря, МГИМО, не нашли ничего лучше, как взять на вооружение именно эту идеологию. С другой стороны, нет никаких оснований полагать, что власти Азербайджана намерены скорректировать свой подход, привести его в соответствие с уровнем современного развития мировой цивилизации. Поэтому существует опасность, что данная доктрина прочно утвердится прежде всего в самом Азербайджане. А это может дать такой же эффект, какой в свое время возымела на немцев идеология нацизма. Тогда уничтожение расово неполноценных людей не только не рассматривалось как преступление, но, наоборот, считалось почетным. А в нынешнем Азербайджане, видимо, не будет считаться преступлением уничтожение "чужаков", "армян-переселенцев", якобы захвативших "исконную" тюркскую землю*. По этим причинам оставлять без ответа новые изыскания азербайджанских историков являлось бы верхом легкомыслия. И это касается не только этнических армян, но и всех людей доброй воли, не желающих появления в Закавказье нацистского государства. А ведь все условия для возникновения такого государства в Азербайджане уже есть. Это прежде всего политический режим полудиктаторского типа, отсутствие политических и гражданских свобод, политической конкуренции, жесткий контроль государства над СМИ и многое другое из того же репертуара. Не хватает только соответствующей идеологии. Но и, похоже, появилась. Между тем исторический опыт показывает, что нацистские государства являются источниками внешней агрессии и развязывания мировых войн. Поэтому нынешние тенденции в Азербайджане представляют угрозу не только для самих граждан этой страны, не только для их соседей-армян, но и для международного мира и безопасности. Впрочем, на аргументы Гасанлы могли бы лучше ответить сами армянские историки. Но от них не исходит скоординированной реакции на идеологическое наступление Азербайджана. Проигрывая Азербайджану в демографическом и экономическом плане, Армения до последнего времени могла выравнивать баланс за счет морального и идеологического превосходства. Однако сейчас это преимущество может быть легко утеряно. В мировом общественном мнении начнет формироваться проазербайджанская моральная позиция. Этот процесс неизбежно затронет и Россию. В такой ситуации сохранение армянского контроля над Нагорным Карабахом будет становиться все более проблематичным. И в конечном итоге дело может не ограничиться только потерей Карабаха - под угрозой окажется само существование армянского национального государства. Михаил Александров, политолог * От редакции. Напомним, что на судебном процессе в Будапеште в апреле 2006 г. адвокат Р. Сафарова заявил, что "убийство армянина не считается преступлением в Азербайджане"

-

Жизнь, подобная поэме Среди тех, кто в полной мере испытал на себе все последствия армянской трагедии начала XX века - скитания, сиротство, чужбину, - Петрос Контраджян. Более века отделяют нас от даты рождения этого замечательного художника и 55 лет со дня его трагической гибели, но горячий интерес искусствоведов к его творчеству не угасает. Старшему поколению зрителей близки по духу его чувства, мысли, судьба, которая заставила тысячи зрителей, видевших его картины в музеях Франции, Армении и, в частных собраниях, поклониться его душе. И, думается, юные любители искусства, кому адресована книга-альбом искусствоведа, заслуженного деятеля искусств РА Шаэна Хачатряна, познакомившись с жизнью и творчеством художника, полюбят его искусство, которому принадлежит свое особое место в истории армянского изобразительного искусства. Этот альбом на русском и армянском языках вышел недавно в издательстве "Тигран Мец" в серии "Узнай и полюби". Автор-составитель Ш. Хачатрян, перевод текста на русский язык осуществил Георгий Кубатьян. О творчестве художника и его трагической судьбе мы попросили рассказать Ш. Хачатряна. Три альбома этой серии под девизом "Узнай и полюби" посвящены тем, кто подарил Армении многие замечательные творения искусства, - говорит Шаэн, - а остальные, их будет около двадцати, нашим самым ярким и значительным мастерам изобразительного искусства. Этот альбом представляет художника Контраджяна, чьи чувства и переживания, запечатленные в разных по характеру произведениях, чисты и понятны и быстро воздействуют на зрителя. Он принадлежит к поколению тех, кто, едва познав отчий дом и родную природу, был в 1915 году оторван от истоков, потерял родителей и нашел пристанище (да и то не все) в приютах и детских домах. Родился П. Контраджян в 1905 году в Урфе. Петрос был еще ребенком, когда разразилась Первая мировая война, принесшая нашему народу национальную катастрофу. Его отец, участник героической самообороны Урфы, погиб, а мать угнали турки... Уцелевшие дети - Петрос, его младший брат Аршак и сестренка - очутились в приюте в Алеппо. Многие тысячи армян, обретших убежище в этом городе, сразу же энергично принялись обустраиваться. Будущий художник учился в школе "Айказуни". Он нашел применение своему художественному дару, украшая узорами рукоделия и скатерти народных мастериц. Первые уроки изобразительного искусства преподал ему учитель рисования Ованес Манджян. В 1923 году Петрос с братом отправился в Париж и продолжил образование в лицее "Ла Канал". Вечерами он работал, а днем посещал свободные академии Монпарнаса и студию Фернана Леже. Начиная с 1930 года Петрос Контраджян постоянно участвовал в "Осеннем салоне", был избран сперва членом этого товарищества, а затем и в его жюри. Принимал он участие и в выставках "независимых", а также свободных армянских художников. В его картинах, уже снискавших признание, по-своему отражались воспоминания о трагическом детстве. А его выразительный язык формировался на основе реалистических традиций и отличался насыщенностью и тончайшей нюансировкой идущего от Сезанна звучного цвета. Стихией Контраджяна были старинные и неприметные уголки большого города, будни людей, ведущих ежедневную борьбу за выживание. Во всех картинах чувствуется присутствие самого скитальца-художника и горькие размышления человека, которого лишили детства и который был изгнан с родины, едва познав ее. Известный французский теоретик К. Морро писал: "Я был счастлив, увидев пригородный пейзаж Контраджяна. В нем выражена редкостная способность наблюдать. Можно на деле убедиться, и это подтверждается несколькими фактами, что иностранцы тоньше чувствуют подлинный характер парижских предместий, особенно тех районов, которые кажутся лишенными красоты". В искусстве Контраджяна слились воедино высокий уровень французской живописи и жизнелюбивый, мечтательный армянский характер. Более того, его изобразительный язык, испытав воздействие современной французской живописи, не утратил связи с традициями нашего национального искусства. Парижский журнал "Ревю модерн" писал о Контраджяне: "Он умеет сполна перевести, воспроизвести ту эмоцию, которую рождает в нем натура..." Нам кажется, что нет и не может быть качества, более присущего настоящему художнику. На полотнах Контраджяна не найти ничего случайного. Все свойственное реальному миру звучит у него равноценно и в то же время выражает его душу и эстетическое восприятие. Тому же закону восприятия подчинены и его многочисленные разножанровые рисунки, выраженные углем, сангиной, тушью. Познание жизни началось у Петроса Контраджяна с войны, резни, трагедии. Вступив в зрелые свои годы, он опять столкнулся с войной. В 1939 его и брата призвали в армию. Тяжкие годы миновали. Франция наконец освободилась от оккупации. Братья снова были в Париже. В 1945-м вместе с Пабло Пикассо, Анри Матиссом, Марселем Громером и другими крупными мастерами Контраджян принял участие в нашумевшей выставке "Великие современные художники в пользу военнопленных". Он уже стоял на пороге широкой известности... Спустя два года слуха скитальцев-армян достиг зов родины - возвращайтесь домой. Контраджян не стал медлить. И в 1947-м, прихватив с собой всего лишь несколько небольших полотен и десяток рисунков, Контраджян покинул Францию. Первые годы художник провел в Ленинакане, а потом, в 1951 году, перебрался в Ереван. Художник Ара Бекарян вспоминал: "Он просыпался очень рано. Любил уединиться и уйти куда-нибудь подальше - до самого Макраванка. На природе чувствовал себя счастливым. Говорил мало, зато все время рисовал. Однажды, когда мы работали вместе, неожиданно спросил: "Есть у нас одаренная молодежь?" "Есть", - ответил я. "Где же она?". Не вполне понимая куда он клонит, я сказал, что самые талантливые учатся в художественном училище, а потом, окончив институт, совершенствуются в Москве. "Странно, - сказал он. - Проучившись пять в училище и столько же в институте, вдобавок еще три года совершенствоваться. По-моему, надо бы два-три года учиться и десять лет искать себя". Сам Контраджян был художником, отыскавшим и себя, и свое. И умел уловить подлинную суть избранного ландшафта. В Бюракане Контраджян внезапно почувствовал себя плохо. Говорят, с ним случился солнечный удар. Его переправили в Аштарак, оттуда - в Ереван. Рассказывают, будто в кузове грузовика, где его везли, с ним грубо обращались, оскорбляли. Рассказывают также, будто, увидев на столе в больницы графин с водой, Контраджян разбил его и крупным осколком полоснул себя по животу. Решив, что он помешался, ему связали руки. Немного погодя, он попросился в туалет и оттуда выбросился из окна пятого этажа... Жизнь оборвалась 23 августа 1956 года. Ему было чуть больше пятидесяти. ...В 1970 году в связи с выставкой армянского искусства "От Урарту до наших дней" я впервые побывал в Париже. Как-то вечером мой парижский друг Масис повел меня к Аршаку на улице Толбиак. Трудно передать, как слушал он рассказ о гибели брата, в которую, к слову сказать, до конца так и не поверил. Я убедил его, что свое ранимое, полное горечи поэтическое сердце дочь художника Сирвард унаследовала от своего отца. И, зная, что у Аршака нет детей, смог уговорить его позвать племянницу к себе и удочерить. В Ереван я вернулся в прекрасном настроении. Дома меня уже несколько дней ждала телеграмма. В ней сообщалось, что Гаяне и Сирвард умерли. Назавтра назначены похороны. Страшное, чудовищное преступление совершил сын Гаяне от первого брака. Он давно уже покинул Ленинакан, а накануне приехал домой из Краснодара и попросил у матери денег. У Гаяне их не было. Тогда он потребовал отдать ему браслеты Сирвард, купленные незадолго до того на деньги, вырученные от продажи картин. Ночью сын взял топорик для разделки мяса и разбудил Гаяне. Снова получив отказ, он расправился не только с матерью, но и с сестрой... Больно было узнать, что на следующий день после похорон мать Гаяне, как нечто совершенно никчемное, бросила в печку папку с рукописями Контраджяна, которую я добросовестно передал его семье. Мой рассказ, к сожалению, далек от искусствоведения, но в нем все правда. Правда искалеченного времени. Петрос Контраджян - один из символов суровой эпохи, пережитой нашим народом. Однако он символизирует и его неукротимый творческий дух в сочетании с мягким и добрым нравом, и свет его деяний. "Я не хочу исчезнуть из этого мира бесследно, как трава". Художник имел полное право верить в будущее своего народа, которое, подобно волнующей поэме останется в армянской культуре. Наталия Гомцян

-

Палестина "заморозила" Карабах В последнее время внешнеполитический курс Турции все чаще именуется неоосманизмом. Собственно, и сами турецкие лидеры позиционируют себя в качестве преемников Османской империи и тех "базовых ценностей", которые на протяжении долгого времени проповедовались в границах этого огромного государства. Известно заявление главы турецкого внешнеполитического ведомства Ахмета Давутоглу, озвученное им перед членами правящей Партии справедливости и развития: "Существует наследие, оставленное Османской империей. Нас называют неоосманами. Да, мы новые османы". Представляя характер амбиций нынешнего турецкого руководства, армянский президент также неоднократно употребляет этот термин. Так, например, в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Серж Саргсян заявил: "Что значит неоосманизм? Людьми, знакомыми с историей Османской империи, заявления о неоосманизме и сопутствующие этим заявлениям разговоры воспринимаются точно так же, как воспоминания потомков уничтоженных в концентрационных лагерях людей разговоры о чистоте арийской расы". Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, армянский президент вновь затронул эту тему: "Геноцид, осуществленный в Османской империи в отношении армян, признали и осудили многочисленные страны, парламенты, международные структуры, сообщество исследователей геноцида. Чего, к сожалению, не можем сказать о Турецкой Республике, которая продолжает вести политику отрицания этого совершенного против человечества преступления. Враждебные действия Турции в отношении Армении продолжаются, однако, если истинное лицо Турции было известно армянину, в каком бы краю земли он ни был, сейчас в результате указанного процесса лицо Турции обнаружилось также для мира". На фоне захлестнувшей мусульманский мир "революционной волны" неоосманистские или панисламистские (панисламизм являлся государственной идеологий Османской империи до 1908 года, когда он был вытеснен пантюркизмом) усилия Анкары умножились. Турецкие агентства обнародовали данные социологического опроса, проведенного Фондом экономических и социологических исследований Турции. В опросе приняли участие 2300 человек из Саудовской Аравии, Египта, Ирака, Ирана, Иордании, Ливана, Сирии и Палестины. По данным турецких агентств, 66% опрошенных считают, что Турция может служить примером для всего Ближнего Востока. Столько же опрошенных полагают, что Турция является успешной моделью совмещения ислама и демократии. Само исследование резюмирует: "Своей ярой критикой Израиля и энергичной защитой палестинцев Эрдоган заслужил для себя звание героя в арабском мире. Под его правлением, имеющим исламистскую основу, связи с арабскими странами и Ираном пережили впечатляющее возрождение". На фоне возрождаемого панисламизма Турция активизирует связи не только с арабскими, но и со всеми мусульманскими странами. Акцент ставится на "исламском братстве" с конкретным указанием и на те примеры регионального сотрудничества, которые в корне противоречат этому братству. Например, руководитель турецкого Центра стратегических исследований Синан Оган заявляет: "Иран соседствует с Азербайджаном и считает себя дружественной Азербайджану страной, но, несмотря на это, Тегеран также поддерживает военное и экономическое сотрудничество с Арменией. Это противоречит мусульманскому братству, так как армяне убили столько невинных мусульман и оккупировали азербайджанские земли". В ракурсе новых тенденций и выдвигаются сегодня суждения о постепенном отходе политического руководства Турции от пантюркистской идеологии и приближении к панисламистской или неоосманистской. Не углубляясь в эту полемику, отметим лишь, что к нам данный вопрос имеет косвенное отношение, так как по отдельно взятому армянскому вопросу позиции Турции и Азербайджана идентичны и лишь в худшем случае обнаруживают определенные тактические отличия. В частности, в аспекте резкого ухудшения турецко-израильских отношений официальный Баку достаточно долгое время проявлял сдержанность и явно остерегался односторонних высказываний. Впрочем, такое положение дел, видимо, не могло поддерживаться бесконечно долго. И вот 24 сентября официальный Баку выступил с заявлением. "Азербайджан является членом Исламской организации сотрудничества, государством, представляющим исламский мир. Мы, конечно же, должны поддержать палестинский вопрос. Территория Палестины оккупирована, и мы не можем закрывать на это глаза. На Генассамблее ООН Азербайджан проголосует в поддержку Палестины", - сказал замминистра иностранных дел Араз Азимов. На фоне активизации вопроса о возможном признании Палестинского государства и практически сразу после членства в ООН Южного Судана переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы на неопределенное время заморозился. Замороженное состояние процесса признают сами азербайджанские политики. "После Казанской встречи не было сделано ни одного шага вперед в урегулировании карабахского конфликта, - заявил 24 сентября замминистра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов. - Недавно министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров провел в Нью-Йорке встречу с сопредседателями Минской группы, но я не верю, чтобы там был какой-либо прогресс. На данный момент в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта наблюдается застой". Об этом говорил и армянский президент в своем выступлении перед представителями армянской диаспоры в Нью-Йорке: "К сожалению, у нас еще нет новостей, достойных упоминания <…> Я не сказал бы, что переговоры не плодотворны, однако Казань была лучшим примером того, что Азербайджан не выделяется большой конструктивностью <…> Необоснованные, односторонние уступки исключены, и у нас многократно был повод об этом говорить". Иными словами, процесс карабахского урегулирования сегодня – на фоне глобального кризиса, неопределенности палестинского и многих других вопросов - обречен на выжидающую позицию. Переговаривающиеся стороны и международные посредники просто не готовы к более решительным мерам и вынуждены лишь отслеживать сценарий дальнейших развитий. При этом армянские стороны заявляют о том, что сегодня идет процесс признания новых государств и почему бы тогда не признать независимость Нагорного Карабаха, азербайджанская же - о невозможности нарушения территориальной целостности страны – члена ООН, если она (эта страна) того не желает. В этой связи достойно упоминания выступление армянского президента на сессии Генассамблеи ООН, где он совсем не случайно говорит о Южном Судане: "Хочу поздравить новоизбранного 193-го члена ООН – Республику Южный Судан. Ее путь до обретения места в этом зале был долог и труден, однако народ Южного Судана свободным волеизъявлением реализовал свое право жить свободно и независимо, пройдя путь, который проторили для себя присутствующие в этом зале многочисленные государства-члены ООН. Тот же выбор два десятилетия назад сделал и народ Нагорного Карабаха, реализовав свое право на самоопределение, выстояв в развязанной Азербайджаном войне и ценой крови заслужив свое право на свободную жизнь".

-

Сегодня день рождения Комитаса. Вот его живой голос

-