-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Смену сдает первое поколение 2 сентября 1991 года совместная сессия областного Совета народных депутатов НКАО и Шаумяновского (сельского) районного Совета народных депутатов с участием народных депутатов Советов всех уровней приняла Декларацию о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Еще за два года до принятия этой декларации Верховный Совет Армянской ССР и Национальный Совет НКАО приняли (1 декабря 1989 года) совместное постановление "О воссоединении Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области". Несмотря на то что этот политический акт не был одобрен советской общественностью и союзным руководством, он стал констатацией необратимости естественного желания расколотой на два советских субъекта нации жить вместе и строить единое государство. В начале 1990-х Советское государство оказалось неспособно принять грамотный "график неотложных мер" по поддержанию собственной жизнеспособности, однако проявило немалую изощренность в деле пресечения прав армянского народа на воссоединение в рамках единой – и, между прочим, союзной - республики. Страна агонизировала, а процессы развивались своим путем. 30 августа 1991 года советские азербайджанцы приняли Декларацию о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики. Соответственно, нашим соотечественникам в Арцахе не оставалось ничего другого, кроме как на третий день после этого непродуманного шага принять в Степанакерте историческое решение. А непродуманной азербайджанская декларация была потому, что Азербайджанская Республика 1918-1920 гг., правопреемницей которой провозгласила себя нынешняя республика, не являлась субъектом международного права, ее границы так и не были признаны Лигой Наций, а Нагорный Карабах не входил в состав этого искусственного образования. Однако в суматохе политических будней международное сообщество и мировое руководство, представшие в качестве достойнейших сменщиков своих советских аналогов, не пожелали обратить внимания на это принципиальное несоответствие, чем уподобились канувшим в Лету дряхлым механизмам советской "народной демократии" и перенесли "железный занавес" из Берлина на линию карабахского противостояния. Если в алфавитном порядке - Азербайджан, Андорра, Армения, Босния и Герцеговина, бывшая Югославская Республика Македония, Грузия, Киргизия, Кирибати, Литва, Маршалловы острова, Микронезия, Молдавия, Монако, Науру, Палау, Республика Корея, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Таджикистан, Тимор-Лешти, Тонга, Тувалу, Туркменистан, Узбекистан, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Эритрея, Эстония… - более тридцати субъектов международного права стали членами ООН за истекшие двадцать лет. Ни одно из этих государств, в том числе Республика Армения, не проливало столько крови за свою независимость, не выстрадало ее настолько, как НКР. Тем не менее Нагорному Карабаху не нашлось места в "элитном списке" международно признанных. Сначала представляющие международное сообщество структуры, опьяненные, помимо прочего, и запахом нефти (той самой, которая, по образному выражению Керзона, "перевесила кровь армян"), стали подпевать бакинским властям: мол, где это видано, чтобы одна нация имела два государства? Но, как назло, тогдашний азербайджанский президент Эльчибей вел политику по идентификации своего народа с оттоманским и даже официальным языком в своей республике провозгласил турецкий. Позже Гейдар Алиев попытается пересмотреть этот подход, придумает специальный термин "азербайджанлыг", но поезд, как говорится, ушел. Полная несостоятельность начальной версии западных подпевал обнажилась, как нефтяная скважина. А тут еще арабский мир заявил о том, что, несмотря на наличие двадцати государств, "все мы являемся одной нацией". Подоспела к тому же перспектива двух албанских государств… Одним словом, назрела "настоятельная необходимость" придумать что-то новое. Тогда лидер "азербайджанлыга" заявил, что его республика уже принята в Организацию Объединенных Наций в рамках своих советских границ. Но и на этот раз практика рассмеялась в лицо алиевской теории: от полноправных членов ООН, таких как Индонезия, Эфиопия или Сербия, откололись Тимор-Лешти, Эритрея и Черногория. Плюс советский, балканский, германский прецеденты - что делать с ними, было и вовсе непонятно. А тут еще перспектива косовского, абхазского, югоосетинского… Потом придумали нечто совсем оригинальное: оказывается, нужно, чтобы уровень армянской демократии соответствовал "международным стандартам", коими, видимо, и пропитана вся внутренняя жизнь Кирибати, Микронезии, Науру, Тимор-Лешти, Палау, Тонга плюс еще как минимум ста стран... Вот так бедное международное сообщество и бьется над этим вопросом в течение целых двадцати лет. Двадцать лет – это второй год после совершеннолетия. Сегодня охрану границ Нагорно-Карабахской Республики "сдает" первое поколение граждан независимого государства - первые призывники, родившиеся в условиях суверенной жизни. Их мало интересует, как там обстоят дела с соблюдением норм в Палау и Тиморе. И если даже за прошедшие двадцать лет переговорный процесс ни на шаг не продвинулся, все равно они куда больше заинтересованы в другом: чтобы ни на шаг не продвинулся враг. А переговорный процесс - он ведь всегда "в тылу"…

-

Курс моделирования Ровно 70 лет назад стартовала совместная советско-британская операция по оккупации Ирана под названием "Согласие" (Operation Countenance). Она заняла чуть более трех недель (25 августа – 17 сентября). Ее провозглашенной целью были установление контроля над иранскими нефтяными месторождениями от возможного захвата германскими войсками и их союзниками, а также защита транспортного коридора, по которому должны были осуществляться американские поставки по ленд-лизу для Советского Союза. В ходе операции союзнические силы вторглись в Иран, свергли шаха и установили контроль над железными дорогами и нефтяными месторождениями. При этом войска Великобритании оккупировали южный Иран с выходом к портам Персидского залива, советские войска – север страны, именуемый большевиками "Южным Азербайджаном". В самом скором времени в Иране произошла смена кабинета министров. Новый глава правительства Али Форуги (занимавший до того пост главы внешнеполитического ведомства) вынужденно отдал приказ о прекращении сопротивления, парламент же страны должен был его одобрить. 29 августа вооруженные силы Ирана сложили оружие перед англичанами, 30 августа – перед Красной Армией. Каждая из вовлеченных в иранский передел сторон преследовала свои цели. Особенность же ситуации заключалась в многочисленности и многообразии самих целей; это были задачи глобального, регионального и локального характера. В отдельно взятом азербайджанском случае вышло так, что атмосфера всеобщей напряженности и скорая перспектива военных действий сыграли консолидирующую роль, стали своеобразным механизмом сплочения республиканской политической элиты под лозунгом единения двух Азербайджанов (лозунгом, прорабатываемым советским руководством на рубеже 1930-1940 гг.). На фоне острейшего дефицита "факторов солидаризации" у новой нации предвкушение неизбежности грядущих потрясений магическим образом действовало на ее лидеров. Руководитель Азербайджанской ССР Мирджафар Багиров активно работал над проектом по конструированию "нации южных соотечественников" из разрозненной среды тюркоговорящего населения северного Ирана. Показателен следующий пример: когда только пришло известие об установлении советского контроля над селением Туркманчай (где в 1828 г. был подписан Русско-персидский договор), он в качестве реплики "вскрыл" великий символический смысл события: "Это именно то место, где единый азербайджанский народ был разделен на две части". Багиров лично набирал носителей идеологии паназербайджанизма и направлял эти кадры в персидские провинции. С вторжением Красной Армии в Иран распределение в I Кавказскую дивизию получили пропагандистская группа С. Рагимова, хозяйственная группа М. Амирасланова, специальная группа А. Атакишиева, санитарная группа М. Гулиева, редакционная группа М. Ибрагимова, развернувшие самую разноплановую деятельность (например, редакционная группа издавала в Тебризе газеты "За Родину" и "Азербайджан", хозяйственная группа обеспечивала доставку из Азербайджанской ССР сахара, муки, пшеницы, тканей и т. д.). "Багировский десант" действовал не только в Тебризе, но также в Маку, Урмии, Зенджане, Пехлеви, Хойе, Ардебиле, Ношехре. Таким образом, советско-британское вторжение в Иран стало – в отдельном азербайджанском случае – катализатором стартовавшего процесса моделирования "нации южных соотечественников". В связи с продвижением германских войск на Москву стремление союзного руководства оказать "братскую помощь расколотому азербайджанскому народу" отодвинулось на второй план и поглотилось водоворотом судьбоносных угроз. Тем не менее данная азербайджанским властям рекомендация – на неопределенное время заморозить тему "южных соотечественников" и полностью сосредоточиться на добыче нефти – удостоилась неожиданной реакции со стороны республиканских властей. Противоречия между пансоветизмом и паназербайджанизмом со всей очевидностью обнажились на рубеже 1941-1942 гг. Багиров позиционировал себя в качестве "отца азербайджанского народа" и часто заявлял, что "судьба победы в руках моих азербайджанских нефтяников" (отметим, что в 1941 г. объемы добычи нефти в Баку стали рекордными – 23,5 млн. тонн; в последующие советские десятилетия этот показатель остался непревзойденным). Его именем назывались железнодорожные составы, дворцы, школы (известный востоковед Игорь Дьяконов не случайно характеризовал Багирова "локальным Сталиным"). Непрекращающиеся же разговоры о возможных бомбардировках Баку лишь насыщали "атмосферу отцовства". С лета 1941 г. союзнической Англией разрабатывались планы по уничтожению кавказских нефтепромыслов. Несмотря на стратегический характер советско-британских отношений, Лондон опасался (особенно на фоне успешного продвижения немцев к Москве) наступления вражеской армии на Кавказ и установления контроля над апшеронской нефтью. В такой вот благоприятной (именно в аспекте консолидационного потенциала) атмосфере и протекал в советском Азербайджане процесс "кристаллизации" единой нации из аморфной среды тюркских союзов. Однако подобные факторы мобилизации направлялись азербайджанским руководством по вектору реанимации замороженного (в тот период) советским руководством проекта "воссоединения двух Азербайджанов". Собственно, данная политика и вскрыла явный антагонизм между пансоветизмом и паназербайджанизмом. Противоречия проявились в форме конфронтации между руководителем азербайджанской миссии в Иране, секретарем ЦК КП(б) Азербайджанской ССР Азизом Алиевым (будущим тестем Гейдара Алиева) и главой советской дипломатической миссии Андреем Смирновым. Первый проводил багировский курс по активизации требований тюркского населения по воссоединению с "советскими братьями", второй – официальный советский курс, направленный в тот момент на минимизацию этой активности. По сути речь о беспрецедентном в советской истории случае, когда в сложнейший этап Великой Отечественной войны приоритеты центральной власти и руководства отдельной союзной республики не только не совпадали, но даже противоречили друг другу. Дело дошло до того, что посол Смирнов телеграфировал в Москву: "Вряд ли нам полезна столь значительная расшифровка работы группы Алиева, который сам широко известен здесь как секретарь ЦК КП(б) Азербайджана. Одно то, что он возглавляет эту работу, вызывает уже недоверие и боязнь у иранцев, турок и англичан". Советский посол в Тегеране неоднократно давал понять, что осуществляемая азербайджанским руководством политика по нагнетанию напряженности в северных провинциях Ирана – нож в спину СССР. Вскоре Москва, Лондон и Вашингтон официально признали нерушимость границ Ирана (последний предоставлял территорию для транспортировки стратегических грузов по ленд-лизу) и сосредоточили основное внимание на поиске новых схем противодействия фашистской агрессии. Однако руководитель Азербайджана Багиров продолжал поддерживать курс воссоединения "двух Азербайджанов", посещал Тебриз и вовлекал в эту работу поэтов и писателей (Самеда Вургуна, Мирзу Исмаилова, Сулеймана Рустама). Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, которая, впрочем, не могла поддерживаться бесконечно долго. Уже вскоре по настоянию Москвы миссия Алиева вернулась в СССР. При исследовании темы противоречий между пансоветизмом и паназербайджанизмом, а также вопросов, связанных с "южными азербайджанцами", всегда важно учитывать и этот срез.

-

Вечно живой романтик К 80-летию со дня рождения В эти дни Микаэлу Таривердиеву исполнилось бы 80 лет, но уже 15 лет его нет с нами. Еще при жизни о нем складывались легенды. Однако ни одна легенда не способна передать сущность живого Таривердиева. У него было много друзей по всему свету, и популярность приобрела особый масштаб. А восторг от музыки композитора и рукоплескания в Тбилиси или Риге, в Варшаве или Нью-Йорке были не менее искренними, чем в Москве. В чем был секрет его популярности? Почему время и мода не властны над этой музыкой? Почему его лирические мелодии любимы разными поколениями, независимо от возраста и национальной принадлежности? Музыка Таривердиева говорит на языке нашего времени - трудного, трагического, дисгармоничного, жаждущего идеала. В ней покоряют поэтическая возвышенность, красота мелодии, своеобразие стилистических приемов, особая доверительность тона, широта жанрового диапазона и бескомпромиссная авторская позиция. Масштабные концепции Таривердиева, в центре которых вечные вопросы бытия, всегда озарены остротой личного переживания. Вот почему мы воспринимаем его музыку как изживание собственной боли, как слово о каждом из нас, о мире в целом. Все его творчество независимо от жанра (в его наследии балеты, оперы, романсы, органная музыка, инструментальные концерты, камерно-вокальные циклы на стихи Цветаевой, Вознесенского, Ахмадулиной и многое другое) отмечено неповторимой интонацией, имеет свое лицо. Особую популярность композитору принесла его киномузыка, удостоенная государственных наград. Он обладатель 18 международных премий, среди которых Государственная премия СССР, премия Ленинского комсомола. Народный артист СССР, он трижды становился лауреатом премии "Ника" за лучшую музыку к фильму года... В подходе к творчеству М. Таривердиева нет, кажется, расхождений. Люди с самыми разными музыкальными вкусами единодушны в оценке его искусства: это ярко, интересно, это настоящая музыка. У Таривердиева своя лирическая интонация, своя гармония, своя драматургия и всегда узнаваемый звуковой облик. Вместе с тем это всегда откровение, открытие, в котором постоянно обнаруживаешь все новые достоинства. Так считают не только поклонники таланта композитора, но и его коллеги. Им слово. Рубен Саркисян, композитор: Деревце Таривердиева - Это было в 1986 году в Сухуми в Доме творчества композиторов. Дом был большой, пятиэтажный. Перед ним были посажены молоденькие деревца, за которыми простирался невероятных размеров теннисный корт, больше смахивающий на футбольное поле. Глядя на этот корт, я каждый раз старался мучительно понять, что же это: корт или футбольное поле? Наконец решился спросить у директора. - Корт? - переспросил он. - Не знаю даже, что сказать… А вот это деревце, - он кивнул на один из саженцев, - посадил Таривердиев. - Кто? - Таривердиев, - повторил директор с оттенком почти благоговения в голосе. Наступила пауза, и мы оба уставились на деревце. Я дотронулся до ствола. Деревья, животные и даже вещи становятся легендарными, когда они связаны с легендарными людьми. В Доме-музее А.Хачатуряна, в нижней комнате, одиноко и сиротливо высится коричневый портфель композитора. Каждый раз, когда я смотрю на этот портфель, он поражает меня. Ведь до портфеля дотрагивался сам Хачатурян! Смешное чувство, наверное… Другие люди так, очевидно, не реагируют… А может, реагируют? Таривердиев и его музыка сплелись воедино и стали легендой. Вот почему мы с директором молча смотрели на посаженное композитором деревце. Ведь оно - часть легенды. Уж не фантазирую ли я? Но что-то подсказывает изнутри: нет. Таривердиев был прост в своем творчестве. Он не гонялся за сложными технологическими приемами, коими так богата музыка ХХ века, он инстинктивно избегал их, справедливо полагая, что средства зачастую становятся ширмой, заботливо прикрывающей творческую беспомощность. Темы его музыки просты и касаются самых обыкновенных, понятных любому человеку чувств и мыслей. Но эти темы многомерны, как многомерно всякое подлинное произведение искусства, и потому и пережили своего автора. Лев Толстой как-то спрашивал: какая музыка нужней - ученая или народная? Таривердиев с присущим ему юмором, наверное, ответил бы: не знаю, что нужней, не могу сказать… Впрочем, знаете… недавно в Сухуми я посадил деревце… Зара Долуханова, народная артистка СССР: Интонация души - Таривердиев - один из самых узнаваемых композиторов. У него свой почерк, своя интонация. Я имею в виду интонацию не только в узкомузыкальном смысле, но шире - интонацию души, сердца. Эльдар Рязанов, кинорежиссер, народный артист СССР: Секрет долголетия - Я в восторге от работы с Таривердиевым. Есть такое выражение: половина нашей красоты принадлежит парикмахерам и портным. Если это аксиома, то Микаэл наделил нашу картину теплотой и душевностью. Как произошла наша встреча? Я не выбирал именно Таривердиева. Произошел некий казус, как потом оказалось, весьма счастливый. У нас с Эмилем Брагинским была пьеса "Ирония судьбы", которая прошла по многочисленным театрам страны. Это был водевиль с элементом буффонады. В 1974 году я задумал ставить по этой пьесе фильм. В то время я как бы искал иное направление в комедийном жанре - хотелось поставить фильм лирический, чуть грустный, ностальгический о людях не очень счастливых, и чтобы в нем непременно звучало восемь песен на стихи Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Киршона, Евтушенко, Львовского. Я пригласил - такая была странная идея - четверых композиторов: Андрея Петрова, Яна Френкеля, Исаака Шварца и Микаэла Таривердиева - с тем чтобы каждый написал две песни. Но, видимо, такой "колхоз" не слишком пришелся мэтрам по душе, и под благовидными предлогами трое отказались. Остался только Таривердиев, чему я был безмерно рад. Песни-романсы, созданные им, отмечены знаком его прекрасного поэтического, тонкого дарования и, кроме того, единством стиля, что оказалось очень важным. Мелодии Таривердиева, контрастируя с комедийным ходом фильма, придали ему своеобразную стереоскопичность. На контрасте зрительного и звукового образов родилась особая атмосфера фильма, очень человечная, близкая многим людям, в этом, наверное, и состоит тот "секрет долголетия", о котором все говорят. И поэтому я считаю Таривердиева одним из главных авторов фильма. Таривердиев замечательно знал и глубоко чувствовал поэзию, хотя и не шел у нее на поводу. Те его романсы, что я слышал, и особенно те, что написаны к нашему фильму, не похожи один на другой, но каждый отражает индивидуальность поэта. В то же время все они чисто таривердиевские, их не припишешь другому автору. После завершения съемок мы реже виделись с Микаэлом, но я сохранил к нему самые добрые чувства. При том что мы с ним самые разные люди. Как-то мы отдыхали вместе в Пицунде, он уплывал в море часа на два, а потом таскал меня в воду, учил кататься на водных лыжах. И, надо признаться, совершенно безуспешно. Я все время тонул, только хохол торчал из воды... Так вот, Микаэл из тех людей, в чьей абсолютной человеческой порядочности, верности и дружбе у меня не было никаких сомнений... Борис Покровский, режиссер: "Мне симпатично его дарование" - Мне было интересно привлечь к камерному театру именно такого нестандартного, современно мыслящего композитора. Таривердиев, по-моему, обладал именно камерным театральным дарованием. Вероятно, это было в природе его личности, характера. Я думаю, что оперное творчество Таривердиева органично вытекает из его камерно-вокального творчества, оно как бы его продолжение. Таривердиев - композитор камерного жанра, но, кроме того, в основу оперы он ставит свои драматургические принципы и требования к театру. Мне симпатично его дарование. Наталия Гомцян

-

Из пионеров французского джаза В части музыкального общества крепко сидит убеждение, что джаз могут играть только в Америке и только афроамериканцы, а все остальные - так себе, балуются. Но люди, чуть больше осведомленные в истории этого жанра, знают, что европейские музыканты внесли в развитие джаза ничуть не меньше, чем их американские коллеги. Достаточно вспомнить имена хотя бы таких корифеев, как Стефан Грапелли, Джанго Рейнхард, Джо Завинул, Джордж Ланкастер, чтобы понять: и Европа кое-что может в этом плане. Более того, оказывается, среди пионеров европейского джаза были и наши соотечественники. Имя Андрэ Экияна, к сожалению, мало известно у нас, а вот во Франции, в Европе его почитают в качестве одного из основоположников континентального джаза. Принято считать, что европейцы сильны лишь в каких-то необычных, неортодоксальных стилях и инструментах. А вот профессиональные издания сравнивают Экияна с такими американскими звездами джазового саксофона, как Джонни Ходжес, Бенни Картер и даже Коулмен Хокинс и Бенни Гудмен. Более того, Майкл Такер - автор книги о мастерах саксофона утверждает, что Экиян был "элегантнее в своей манере игры, чем его американские коллеги". Андрэ Экиян родился в Испании в городе Аликанте в 1907 году. Мать Андрэ была венгеркой, отец переехал в Европу из Западной Армении. Его настоящая фамилия Эчкиян в процессе натурализации превратилась в более удобную для западного уха. В детстве Андрэ ничто не предвещало его музыкальной профессиональной карьеры. Правда, мальчик занимался музыкой - играл на кларнете, но родители прочили ему совсем другое будущее. Через несколько лет семья переехала во Францию, и там юноша поступил в университет на медицинский факультет, предполагая стать дантистом. Там же, в университете, он на деньги от разовых заработков купил себе альт-саксофон и, как утверждают, мог вполне прилично играть уже через неделю. К 1920 году он практически забросил вроде бы выбранную профессию и из дантиста переквалифицировался в профессионального музыканта. Первый шаг в этом направлении он сделал в знаменитом тогда в Париже Orchestra of Perroquet, а через несколько лет создал и свой собственный небольшой оркестрик, который каждый вечер играл в кабаре "Крест Востока". В то время знаменитый цыганский джазовый гитарист Джанго Рейнхард часто бывал в этом кабаре, вначале в качестве посетителя, а позже - музыканта. Там же вскоре появился и скрипач Стефан Грапелли. Они вдвоем создали оркестр Le Jazz du Post Parisien, который регулярно выступал на той же сцене. Андрэ к этому времени уже создает себе имя и аранжировщика и делает несколько весьма удачных работ для названного оркестра. А затем он в качестве руководителя группы French Hot Boys делает и несколько ставших популярными аудиозаписей. Оркестр, управляемый Экияном, играет все - от джаза до водевилей, аккомпанирует заезжим гастролерам и местным шансонье. Его авторитет растет день ото дня. К середине 30-х годов он становится одним из основателей кабаре Boeuf sur la Toit, в котором была создана своеобразная база для парижских джазовых музыкантов, где и делалось большинство записей периода становления джаза во Франции. К концу того же десятилетия Экиян едет в Америку, обосновывается в Нью-Йорке и играет с такими гигантами джаза, как Томми Дорси, Фэтс Уоллер и Джо Тернер. Казалось, что карьера сделана, жизнь удалась, можно здесь пустить корни, но что-то не устраивало Экияна в Америке, и через пару лет, после успешно начавшейся карьеры на родине джаза, он возвращается во Францию. Не желая быть лишь одним из аккомпанирующих музыкантов, он снова собирает свой собственный состав, выкупает помещение и основывает новое кабаре - Swing Time, где находят пристанище практически все французские джазмены и часто гастролировавшие в то время по Европе американские музыканты. Кстати, в воспоминаниях практически всех афро-американских музыкантов всегда отмечается, что в Европе они себя чувствовали гораздо спокойней, чем на родине, ввиду полного отсутствия какой-либо расовой проблемы, а, кроме того, в Европе их музыку внимательно слушали, воспринимали серьезно, а не как приятный фон к еде и выпивке. Очевидцы и историки джаза вспоминают, что одним из самых значительных и запомнившихся музыкальных вечеров того периода был джэм-сейшн в кабаре Экияна с участием уже упоминавшихся Бенни Картера, Коулмена Хокинса, Джанго Рейнхарда, Билла Колемана и самого хозяина и основателя заведения. Американцы приехали тогда по приглашению знаменитой организации Hot Club du France, одним из основателей который был и Экиян. По утверждению признанного авторитета в мире джазовой критики и журналистики, историка джаза Юга Панасье, типично французский стиль джаза, который обычно олицетворяет Hot Club du France, появился именно в кабаре Экияна, где встретились основатели по-французски легкого и симпатичного, по-европейски основательного и интеллектуального джаза - Джанго Рейнхард и Стефан Грапелли. Рейнхард, услышав Грапелли на сцене кабаре, сразу же подошел к нему и предложил создать свой собственный коллектив с новыми идеями и целями. Тот согласился. Так появился очередной классный коллектив, до сегодняшнего дня считающийся джазовым эталоном. Вместе с ними играл и Андрэ. В одном из источников указывается любопытный факт: в какой-то период совместного творчества Рейнхард отказался от услуг Грапелли ввиду неудовлетворенности качеством игры скрипача и оставил в качестве солиста лишь Экияна. Не хочется делать громких заявлений и утверждать, что именно Андрэ Экиян стоял у истоков создания знаменитого и почитаемого Quintette du Hot Club de France, но то, что на свет группа появилась с его помощью и при его пусть и невольном содействии, это точно. Сама обстановка кабаре Экияна была проникнута теплотой и дружелюбием, а атмосфера как нельзя кстати подходила для творчества и свободного эксперимента и музицирования. Это отмечают все авторы-современники Экияна. В самом конце 30-х годов один из известных джазовых продюсеров, критиков, писателей, Шарль Деланэ, основывает джазовый лейбл SWING. Сын известных художников Роберта и Сони Деланэ, он прекрасно разбирался во многих жанрах искусства и музыки в первую очередь. Он поставил себе целью популяризацию качественного джаза, и весьма символично, что в качестве дебюта студии выпускает записи именно Андрэ Экияна. Эта же фирма записывает и выпускает записи многих американских музыкантов, и практически на всех из них в качестве гостя слышен саксофон Андрэ Экияна. Ну и, конечно, прекрасные соло Экияна записаны на пластинках пионеров французского джаза, эпохи свинга, золотого века джаза... Звукозаписывающая фирма Swing создала собственное звучание, на ней записывались лишь отобранные лично создателем музыканты, и в результате она стала законодателем моды в особом стиле и саунде джаза, который впоследствии стали называть по имени ее создателя - "деланэ-джаз". Так вот, на многих пластинках, выпущенных этой фирмой, вместе с теми же Джанго Рейнхардом и Стефаном Грапелли играет и Андрэ Экиян. Если сегодня в любом из интернет-поисковиков набрать слова "Андрэ Экиян, джаз", то он принесет несколько десятков сайтов с упоминанием об этом замечательном музыканте, пионере французского джаза, основателе ряда музыкальных площадок Парижа, авторе многочисленных композиций, аранжировщике и бэндлидере - саксофонисте Андрэ Экияне. Критики утверждают, что от множества других саксофонистов его легко отличить по интересной и яркой манере игры, по выработанному им собственному уникальному мягкому звуку и интересным идеям. Его имя можно найти на всех джазовых интернет-сайтах и, главное, в престижнейшей джазовой энциклопедии Леонарда Фезера, а это уже есть свидетельство мирового признания. Говорят, его имя вписано в историю французского джаза золотыми буквами, его аранжировки изучают в музыкальных колледжах, а по его записям до сегодняшнего дня учатся молодые европейские саксофонисты. Андрэ Экиян погиб в автокатастрофе в августе 1972 года. Он с группой гастролировал по Испании... Армен Манукян

-

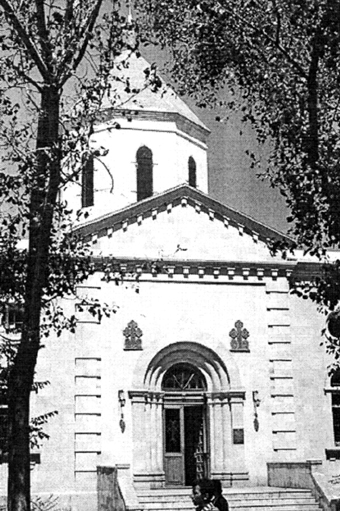

Неутомимый служитель церкви В нынешнем году исполняется 120 лет со дня рождения видного деятеля Бакинской и Туркестанской епархии Армянской Апостольской Церкви Варткеса Бахшиевича Григоряна. Бакинцы старшего поколения наверняка помнят его либо слышали о пастыре от верующих родителей. Тер Варткес (в миру Андрей) Григорян родился в семье священника в 1891 году в городе Шемахе, бывшем в то время центром древней армянской общины, ее духовной культуры. Шемахинская губерния Российской империи была образована в декабре 1846 года. После разрушительного землетрясения в мае 1859 года город пришел в упадок, губернские учреждения были переведены в Баку, а губерния переименована в Бакинскую. Детство и юность будущего священника прошли в ШемахеЕ. Большое влияние на юношу оказали отец и другие представители духовенства - глава Шемахинской епархии ААЦ епископ Епрем Сукиасян, архиепископ Анания, вставший на защиту бакинских армян во время погромов 1905 года. Своими многочисленными научными трудами (на армянском и немецком языках) приобрел европейскую известность глава Шемахинской епархии с 1914 года арменовед, теолог и философ, епископ Карапет Тер-Мкртчян. Вот какие учителя были у Варткеса Григоряна, принявшего духовный сан в 1916 году и получившего место священника в церкви Св. Фадея и Варфоломея (Будаговской) в центре Баку. Ее строительство было завершено в 1911 году. Расположенный на пересечении улиц Армянской (М. Горького, М. Ибрагимова) и Будаговской (лейтенанта Шмидта, Р. Бейбутова), собор, по свидетельству современников, был одним из красивейших зданий Баку. Белый камень, свет, падающий в собор через разноцветные витражные окна, величавые линии архитектора Ованеса Каджазнуни (Игитханяна) - все это придавало церкви особую прелесть. Молодой священник с женой Шогакат поселился в доме на 1-й Кантапинской (Свердловской) за Сабунчинским вокзалом. Неспокойно было в предреволюционном Баку. Священник тер Варткес не ограничивал свое общение с прихожанами богослужением в храме. Он был наставником и в повседневной жизни, снискав любовь и уважение верующих. С середины 20-х годов Советская власть взяла курс на ликвидацию церквей. Началась кампания по изъятию церковных ценностей, преследованию представителей духовенства. В Баку постепенно снесли все армянские церкви, уцелел лишь храм Григора Лусаворича, построенный в самом центре на Парапете (ныне пл. Фонтанов). В начале 30-х был разобран собор Св. Фадея и Варфоломея, а на его фундаменте возвели здание консерватории. Собор разрушали три года - был построен на славу. Пришлось взрывать. Вместе с имуществом собора была конфискована и квартира тер Варткеса, в семье которого было 5 детей. Обосновавшись в Арменикенде на 10-й Нагорной, тер Варткес принялся строить жизнь заново, организовал гончарный цех. Началась война, троих сыновей призвали в армию. В эти тяжелые годы верный своему долгу священник помогал людям добрым словом, советом, утешал получивших похоронку. В середине войны в ходе переговоров с союзниками по поводу открытия второго фронта Сталин понял, что послабления в вопросах религии помогут делу. В Азербайджане в русле изменившегося повсеместно курса властей 1-й секретарь ЦК КП республики Мир Джафар Багиров предложил Варткесу Григоряну принять участие в возрождении армянской церкви. После некоторых колебаний священник дал согласие. Благодаря настойчивым усилиям тер Варткеса стала восстанавливаться былая слава и престиж Армянской церкви. Причем не только в Азербайджане, но и в Средней Азии. Священник много ездил по епархии, выступал с проповедями в открывшемся храме Григора Лусаворича в Баку, который действовал вплоть до 1989 года, до сожжения. Бакинского пастыря высоко ценил Католикос Геворг VI. Тер Варткес рано ушел из жизни - в 1953 году. Его похоронили у входа в армянское кладбище в Баку, разрушенное впоследствии современными вандалами. В апреле 2010 года Католикос Гарегин II в рамках саммита духовных лидеров в Баку посетил храм Лусаворича, превращенный в книгохранилище. Под сводами церкви, где так часто звучали проповеди тер Варткеса и других армянских священников, вновь прозвучала армянская молитва. Католикос выразил надежду, что по Божьему благословению церковь когда-нибудь вновь откроет двери перед верующими, продолжит свою миссию. Юрий Багдасарян

-

Азербайджанские специалисты комментируют планы по перекрытию армянских рек Руководитель азербайджанского национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов в интервью газете «Эхо» заявил, что Армения не справится с задачей перекрытия текущих в Азербайджан армянских рек. «Во-первых, они не хозяева запасов воды, это контролируется ООН. Во-вторых, есть международные конвенции, и такими вещами шутить нельзя. Никто им не даст право повернуть реки. Да, они могут построить у себя водохранилища для обеспечения сельскохозяйственных угодий, орошения и всего остального. Но, даже если чисто теоретически представить, что они перекроют реки, которые текут в Азербайджан, да они просто затопят себя. Они не смогут поменять русла рек, куда они их повернут, по любому они дойдут до Азербайджана. В противном же случае они всего-навсего затопят себя». Знакомство с мнением Т. Зейналова оставляет двойственное впечатление: жалость к Азербайджану, национальным центром экологического прогнозирования которого руководит исключительно некомпетентный человек, а также удовлетворение от того же факта. Собрание некомпетентных людей на государственных должностях Азербайджана означает дефицит умных и компетентных кадров, даже с учетом коррупции, пронизавшей эту республику сверху донизу. Как можно понять из комментария Т. Зейналова, у него есть целых два аргумента, «подтверждающих» невозможность перекрытия текущих в Азербайджан рек, и улучшение условий сельского хозяйства в Армении: Международное право не позволяет, и Армению «просто затопит». К слову сказать, у Зейналова, как это ни странно, хватило ума не разглагольствовать о «нищей» Армении, отсутствии средств и подобных глупостях, которыми любит оперировать И. Алиев и которыми переполнена вся официальная пресса Азербайджана. Рассмотрим, однако, «аргументы» Зейналова. «Они не хозяева запасов воды, это контролируется ООН», - ничтоже сумнящеся заявляет он. ООН «контролирует» практически все сферы межгосударственных и межнациональных отношений, в том числе и законность блокады государств, отношение государств к коренным народам, национальным и религиозным меньшинствам, свобода слова, совести, право на самоопределение народов, право на жизнь и так далее. Но никакая организация в мире, будь это хоть трижды ООН, не вправе предлагать стране, и Армении в том числе, поить соседнее государство в ущерб собственному земледелию и народному хозяйству вообще. Как мною уже указывалось, армянские реки в основном текут по глубоким ущельям, и лишь на территории Азербайджана начинают «служить» сельскому хозяйству. При этом огромные территории Армении лишены живительной влаги, и испытывают острую потребность в поливной воде. Данное обстоятельство приводит к невозможности эффективного развития сельского хозяйства Армении, ухудшению жизненных условий и оттоку населения в города или за пределы государства. Исправление этой ситуации является обязанностью и долгом руководства Армении, и никакие ООН не вправе помешать этому. Мы действительно вправе, в том числе, согласно тем же упомянутым Зейналовым конвенциям, построить у себя водохранилища для обеспечения сельскохозяйственных угодий, орошения и, в целом, повышения производительности сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны. Все это в совокупности входит в обязанности государства по повышению благосостояния населения страны. Тем не менее, не могу спорить, никто не вправе помешать Азербайджану жаловаться во все мыслимые и немыслимые инстанции, аргументировать свой протест, а также писать массовые письма протеста в компетентные организации. Что касается «Армению просто затопит». Трудно сказать, что это: обыкновенное самоуспокоение или все та же некомпетентность. В предыдущей статье указаны пути преодоления связанных с постоянным аккумулированием воды трудностей. Все водохранилища, построенные на территории Армении, возможно «опорожнить» в осенне-зимние месяцы, после чего вновь начать накапливать воду. А весной и летом воды армянских рек должны исправно служить армянскому народу. Свое мнение по поводу предложенных планов высказал газете «Эхо» также «профессор и политолог» Фикрет Садыхов. К сожалению, последний, несмотря на внушительные регалии, не смог подняться выше уровня бульварного журналиста, и пустился в рассуждения об экономических возможностях Армении и стоящих перед нашей страной политических задачах. «Вряд ли, то, о чем говорят в Армении, реально. В это, вообще, сложно поверить. Тем более что Армения сейчас находится в такой ситуации, что она просто не в силах блокировать какую-то страну. На это у них не хватит ни сил, ни воли. Основные усилия Армении надо сосредоточить на выходе из экономического кризиса, в который она попала, и ей надо решать политические вопросы, освобождать оккупированные азербайджанские земли, ей надо идти на компромисс с Турцией. То есть проблем более чем достаточно, и Армения сейчас не в том положении, чтобы кому-то диктовать что-либо, а тем более пытаться перекрывать реки», - Садыхов, кажется, вошел в раж. Аргумент «в это сложно поверить» имеет, конечно, право на существование, но от этого реалии не изменятся. Профессор Садыхов, видимо, не в состоянии понять, что строительство водохранилищ и электростанций, резкое увеличение поливных площадей, создание возможностей для дальнейшего развития рыбного хозяйства – все это является одним из способов преодоления экономических трудностей, охвативших весь мир. Не может понять и то, что любая страна обязана быть лучше подготовленной к всемирному продовольственному кризису, начальный этап которого уже сегодня ощущают на себе многие государства мира, в том числе и Азербайджан. Что касается чисто политических вопросов, то, думается, Садыхов является далеко не той фигурой, в советах которого нуждается Армения. Тем не менее, на всякий случай, напомню азербайджанскому профессору, что: 1) Армения, как и Республика Арцах, не контролируют ни сантиметра территории Азербайджана, вследствие чего разговоры на эту тему представляются излишними, да и просто неумными. 2) Армении не в чем идти на компромиссы с Турцией: это Турции необходимо покаяться перед армянским народом за совершенный в 1894–1923 годах Геноцид. Восстановление связей с Арменией и решение вопросов репарации и компенсации потомкам жертв Геноцида армян, сегодня стало одним из условий выживания Турции как государственного образования, и политологу следовало бы понимать это. И последнее: 7 сентября азербайджанская пресса взахлеб цитировала своего министра экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багирова, заявившего на проходящем в Габале (Куткашен) ХI Международном форуме по пестицидам: «Армения самовольно полностью изменила направление течения реки Товузчай, и я уверен, что природа и Всевышний накажут их за это. Когда пойдут мощные потоки воды, Армения не сможет справиться с ними и направить в нужное русло». Кажется, Всевышний остался последней надеждой Азербайджана. Зачем же, в таком случае, было рушить мечети?

-

Спасибо, Армения!

-

Турция в режиме свободного падения Пару лет назад Турция объявила о своем стремлении построить политику, красиво названную «Ноль проблем с соседями». Внешние предпосылки для этого, надо сказать, были. По крайней мере, у Турции к тому времени возникли предпосылки урегулирования отношений с Арменией, начался бурный роман с Россией, и сложились достаточно взвешенные отношения с Ираном и Сирией. Так, в опубликованной сайтом WikiLeaks депеше бывшего посла США в Израиле Джеймса Каннингема за номером 09TELAVI2500 от 17 ноября 2009 года передается беспокойство израильской делегации о том, что «в настоящее время правительство Турции стало двигаться в сторону Сирии и Ирана и отдаляться от Израиля». Однако именно после провозглашения курса «Ноль проблем», Анкара стала раз за разом допускать грубейшие ошибки, совокупность которых позволяет констатировать крах внешней политики Турции. Сегодня мы вправе констатировать: политика Турции «Ноль проблем с соседями» на самом деле обернулась в проблемы разной степени тяжести со всеми соседями за исключением, пожалуй, только слабосильной и податливой Грузии. Это тем более удивительно, что у Турции, казалось, накоплен огромный опыт лавирования между геополитическими центрами. Но факт остается фактом, Турция загнала себя в тупик, выбраться из которого будет невероятно сложно, если не сказать невозможно. Анкара умудрилась не только разбередить старые раны и обиды с соседями, но и нажить себе врагов там, где у нее, казалось бы, не должно было быть проблем. Более того, у Турции никак не складываются отношения даже с Азербайджаном, единственным государством в регионе, ведущий (но не основной!) этнос которого происходит от общего с турками корня. И сегодня будущее этого государства, как сказали бы гадальщицы на кофейной гуще, закрыто пеленой тумана. Сегодня Турции может «похвастать» наличием целого ряда врагов и недругов, а также «друга», не упускающего случая вставить ей палки в колеса, и ускоренным ухудшением отношений с государствами, с которыми еще совсем недавно Анкара переживала этап положительной динамики. Речь в данном случае идет не только об Израиле, давнем стратегическом партнере Анкары, неожиданно оказавшемся в предвоенном состоянии с Турцией. Турция никак не может договориться с Азербайджаном по вопросам транзита и оплаты за него нефти и газа. И хотя в Анкаре прекрасно понимают, что неуступчивость Баку исходит не столько из желания больше заработать, сколько вследствие проводимой Турцией политики жесточайшей дискриминации курдов на своей территории, изменить ситуацию она не в силах. Для руководства Азербайджана, большей частью состоящей из этнических курдов, курдский фактор имеет решающее значение. Президент Азербайджана, формирующий из курдов (в том числе и, в основном, переселяемых из Турции) мощную социальную базу, не может предоставить курдам повода усомниться в своей преданности курдским этническим чаяниям. Азербайджано-турецкие проблемы, таким образом, вряд ли могут быть разрешены до тех пор, пока в самой Турции не будут разрешены проблемы с курдами, или пока в Азербайджане у власти продолжат пребывать представители курдских племен и аширетов. Каким путем Анкара попробует прийти к «взаимопониманию» с Азербайджаном, предсказать несложно. Совершенно другой вопрос: насколько этот путь, учитывая огромные ресурсы власти Алиева в Азербайджане, может оказаться эффективным? Как представляется, реакция арабской улицы на скандально-эпатажное поведение Эрдогана в Давосе инициировала новую внешнеполитическую доктрину Турции – нео-османизм, предполагающую установление политико-идеологического лидерства на всем пространстве бывшей Османской империи. Реализация этой доктрины началась с эксплуатации исламизма и отрицательного отношения многих арабских стран к Израилю. В этой политике Турция вначале взялась за огульное охаивание Израиля, затем, эксплуатируя ею же спровоцированный инцидент с «Флотилией свободы» и чуть ли не ежедневно накаляя обстановку, довела ситуацию практически до предвоенной. О том, как и почему Турция «внесла в список врагов» своего стратегического партнера в регионе, еще будет сказано в следующих частях данной работы. Ошибки в ориентации и оценке происходящих в арабских странах событий привели к тому, что у Турции сложились неоднозначные отношения с «демократически-революционно» настроенными арабами. Так, Турция вначале поддерживала М. Каддафи и призывала западные страны не вмешиваться в происходящие в Ливии события, однако уже после того, как Запад не внял ее призывам и приступил к бомбардировке верных Каддафи воинских частей, Анкара «неожиданно» изменила свои взгляды по отношению к Каддафи. Точно так же Анкара вначале поддерживала своего союзника, президента Сирии Б. Асада, с которым, напомним, она в 2005 году подписала соглашение, снимающее территориальные споры между двумя государствами. Однако затем турки в очередной раз «передумали», и даже принялись угрожать Сирии войной. Сложилась ситуация, при которой любой исход событий в Ливии и Сирии поставит (или оставит) у власти в этих странах отрицательно настроенные к Турции силы. Окончательно испортились у Анкары отношения и с Тегераном, вначале с симпатией относящимся к политике исламизации Турции. Турки поддержали существующую в Бахрейне власть, жестко подавившую выступления оппозиции. Необходимо сказать, что власть в Бахрейне сосредоточена в руках приверженцев суннизма, составляющих всего одну пятую часть населения островного государства. Напротив, три четверти населения Бахрейна составляют восставшие шииты. Турция, подавляющее большинство населения которой исповедует ислам суннитского толка, поддержали своих единоверцев, что вызвало недовольство и признанного лидера шиитов мира – Ирана. Недоверие Ирана к Турции еще больше усилилось после того, как Анкара пообещала объявить войну Сирии, пожалуй, самого преданного союзника Тегерана на арабском Востоке. Однако наиболее сильный удар по Ирану турки нанесли подписанием соглашения с США по размещению на своей территории радаров раннего оповещения, входящих в противоракетную систему ЕвроПРО. США и их партнеры заявляют, что эта система предназначена для отражения «исходящих из Ирана угроз». Однако у самого Ирана, как, кстати, и у России, другое мнение об этих установках. Эксперты этих стран считают, что противоракетные установки ЕвроПРО являются прямой угрозой их государственности. Таким образом, Анкара одновременно испортила отношения и с Россией, и с Ираном, уже успевшим обещать нанести военный удар по Турции в случае ввода ее сил в Сирию. Портятся отношения турок и с Ираком, населенные курдами северные регионы которого перманентно подвергаются авианалетам турецких ВВС, а также рейдам турецких аскеров. Официальным предлогом для этой агрессии называется ликвидация баз курдских боевиков, однако в результате артобстрелов и авиабомбежек гибнет в основном мирное население. Отметим также, что на территории самой Турции уже свыше 40 лет проводится военная операция по «подавлению курдского сепаратизма». Наконец, буквально на днях Анкара заявила о возможности применению ею военной силы против Кипра, намеревающегося начать в октябре разведку газовых месторождений на своем (кипрском) шельфе в Средиземном море. Интересно, что свои угрозы Анкара мотивирует тем, что разведывательные работы нарушают права никем, кроме Турции, не признанной Турецкой республики северного Кипра. Турция также заявила, что не признает соглашения между Кипром и Израилем по совместной экономической зоне. Причина та же: соглашение игнорирует интересы «ТРСК». Таким образом, вытекающая из нео-османизма политика «Ноль проблем с соседями» поставила Турцию в ситуацию, которую можно охарактеризовать как «Вражда со всеми соседями». Сегодня трудно сказать, как Анкара сможет выпутаться из этой ситуации. Гораздо легче представить, что политика нео-османизма окажется тем самым неподъемным для Турции грузом, под тяжестью которого она окажется раздавленной. Надежды на США вряд ли могут оправдаться, особенно в свете небезызвестной карты Петерса, все яснее обозначаемой как приоритетная задача Вашингтона на Новом Большом Ближнем Востоке.

-

Армении лучше признать Палестину В сентябре на 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ожидается заявление правительства Палестинской автономии о признании независимости Палестинского государство. Несмотря на проявленный «энтузиазм» арабскими государствами, они весьма озадачены данным намерением руководства Палестины, хотя палестинцы уже достаточно основательно обсудили и согласовали этот вопрос в арабских столицах. Длительное время большинство арабских государств ощущали себя достаточно комфортно в связи с создавшейся ситуацией в израильско-арабском конфликте. Вполне понятно, что Израиль уже давно не угрожал никакой из арабских государств, кроме Ливана и Палестинской автономии, но и эти угрозы были связаны с реакцией Израиля на деятельность определенных радикальных организаций. Ни экономически, ни политически Израиль, практически, не оказывал каких-либо помех арабским государствам. В нынешней ситуации, когда серия революций прошла по арабским странам, и неизвестно, что еще ожидает арабский мир, рассмотрение в ООН палестинского вопроса в плане признания независимости Палестины означало бы для арабских лидеров либо ненужное дополнение к их проблемам, либо совершенно иначе, то есть, они могли бы воспользоваться этим фактором в диалоге с США и с другими державами. Рассматривая реакции арабских экспертов и экспертов США и Европы, занимающихся данной тематикой, арабские лидеры все еще не уверены в своей позиции и, скорее всего, будут принимать решения по ситуации. В настоящее время в арабских странах нельзя обнаружить каких-либо выступлений с требованием признать независимость Палестины, так как общественность этих стран занята иными вопросами. Позиция ведущих государств Европы по этому вопросу вполне однозначна, европейцы солидарны с США, хотя, в отличие от американцев, рассматривают независимость Палестины в стратегической перспективе как свершившийся факт. Нужно признать, что подавляющая часть государств уже имеют свою позицию и постараются воспользоваться этим событием в собственных интересах. Однако, наверняка эти интересы будут связываться, прежде всего, с позицией США и различных партнеров. Турция займет «пропалестинскую» позицию, но постарается, чтобы по поводу данного события происходила масштабная дискуссия, которая будет использована Анкарой для выстраивания своих позиций на Ближнем Востоке, но, все-таки, позиция Турции будет, в конечном счете, не настолько однозначной, как это сейчас представляется. Анкару устроило бы, скорее, некое промежуточное решение. Россия займет позицию, близкую позиции государств Западного сообщества, и, так же, как Турция, предпочтет двусмысленную ситуацию. Иран, без сомнений поддержит заявление палестинцев, вместе с некоторыми мусульманскими и латиноамериканскими государствами. Государств, готовых признать независимость Палестины, насчитывается вдвое больше, чем число государств, признавших Албанское Косово. Но проблема еще и в том, что позиция США также не совсем однозначна, хотя это может показаться фантастичным, потому что Вашингтон уже выразил свое отрицательное отношение к стремлению палестинцев, на данном этапе. Возможно, США попытаются продемонстрировать раскол в арабском и исламском мире, и тем самым изолировать в регионе и Турцию, и Иран, а также дистанцировать от региона Россию и Китай. И дело не только в позиции США, но и в интригах некоторых государств. Достаточно много «центров силы» в мире хотели бы «половить рыбу в мутной воде» и воспользоваться данной игровой и противоречивой ситуацией. Армения, принимая данное решение в ООН, должна понимать, что речь идет о процессе, который, несомненно, будет завершен признанием независимости Палестины, и выиграют только те государства, которые примут принципиальное и твердое решение, даже если возникнет ситуация, когда эти государства останутся в меньшинстве. До сих пор Армения никак не демонстрировала свою позицию ни по одному геополитическому вопросу. Внешняя политика Армении не определена, и поэтому она не может рассчитывать на серьезное партнерство в мире. Отказ от признания Албанского Косово ничего не принес Армении, как и не принесет индифферентная позиция по поводу независимости Палестины. Со временем Палестинское государство установит отношения взаимопонимания и добрососедства с Израилем и США, а также с европейскими государствами, а половинчатая позиция Армении останется в компьютерной и живой памяти палестинцев и арабов. Израиль ожидает кардинальное изменение его внешней и внутренней политики, и международное признание Палестины станет началом урегулирования израильско-арабского конфликта. Элиты арабских государств давно вестернизированы и мыслят глобально, игнорируя часть проблем своих стран, которые не вмещаются в ритмы и логику эпохи постмодерна, чего не скажешь о позиции «мястечковой», в основном, психологии израильского политического класса. Нужно вспомнить одно из мнений Муаммара Каддафи относительно того, что «Если арабские страны не могут одержать победу над Израилем, нужно его включить в арабский мир и принять в Лигу арабских государств». Эта ситуация и перспектива лучше всего выражена экспертами Иордании. Так или иначе, еще долгое время останется открытым вопрос Иерусалима, и без решения этого вопроса трудно представить решение израильско-арабской и палестинской проблемы. Помимо вопроса Иерусалима, имеются еще много проблем, например, проблема возвращения или размещения беженцев в Палестине и за ее пределами. Так что, признание независимости может быть при определенных условий. Армения на Ближнем Востоке имеет большие проблемы и задачи, в том числе проблемы в Иерусалиме, которые невозможно решить без активного присутствия в регионе. Азербайджанские эксперты призывают свое правительство признать независимость Палестины, чего, конечно, не будет. Этот вопрос давно обсужден с Израилем и с США. Признание Албанского Косово и Палестины Арменией станет также, материалом для размышлений для тех в Грузии, кто предполагает, что могут блокировать транспортное сообщение Армении. В Армении есть мнение, что признание новых государств должно быть связано со взаимным признанием Нагорно-Карабахской республики, что является обывательским подходом и ничего не имеет общего с политическим видением данной проблемы. Признание Арменией новых государств - это совершенно самостоятельная и актуальная внешнеполитическая задача, и она должна решаться индифферентно от карабахской проблемы. В любом случае, Армения уже потеряла немало времени, которое было необходимо для тех или иных контактов и согласований вопроса признания независимости Палестины с различными заинтересованными сторонами.

-

Что изменит радар в Турции Стратегической задачей США в отношении Турции является проведение политики «сдерживания» внешнеполитических амбиций этой страны. Данная политика включает подходы и приемы давления и сотрудничества, и США располагают огромным багажом данных методов во многих регионах. США, способствуя и инициируя геополитическое и геоэкономическое блокирование и изоляцию Турции практически во всех направлениях, конечно же, не собираются ограничивать действия рычагов по обеспечению контроля над Турцией, и располагают хорошо разработанной политикой в связи с этими целями. Размещение радара раннего предупреждения, выделяемого со стороны США НАТО, на юго-востоке Турции, является элементом не только сотрудничества, но и контроля над Турцией. Следует отметить, что после нескольких лет, когда наблюдался пик ухудшения турецко-американских отношений, в Анкаре поняли, что успешность проведения политики неоосманизма несовместима с позицией конфронтации в отношениях с США. Турция ничего не добилась ни на одном из принципиальных направлений, ничего не сумела обрести, делая реверансы в адрес Ирана и России, напротив, она оказалась даже в некоторой зависимости от обстоятельств, связанных с этими двумя государствами. Американцы продемонстрировали Турции тщетность ее усилий в кавказско-центральноазиатском направлении, но, что самое главное, она проиграла по крупному на Ближнем Востоке. Турция не смогла прорвать «шиитский пояс», и поняла, что без сотрудничества США она не способна обрести важные позиции на Ближнем Востоке. Турция промолчала также, наблюдая усиление военно-политического присутствия США в Черноморско-Кавказском регионе. То есть, так или иначе, Турция решила в большей мере согласовывать свои решения с американцами, хотя говорить о том, что Анкара отказалась от своих амбиций в региональных направлениях, было бы совершенно не обоснованно. В этой ситуации Иран, который не торопился придти к «братским отношениям» с Турцией и так и не ответил на встречные услуги, практически ничего не проиграл. Что касается России, то ее надежды на более тесное сотрудничество с Турцией и взаимопонимание в части политики ограничения присутствия США в регионе Черного моря и Кавказа, практически утрачены. Слишком уж, Россия поверила в антиамериканский тренд в политике Турции (или ей помогли в это поверить, когда кто-то играл на дилетантизме нынешнего российского руководства). Таким образом, очевидным стало то, что США в некоторой степени вернули свои позиции в контроле над Турцией, и это означает большую предсказуемость действий Турции в регионах, в том числе, в Южном Кавказе. Турция не может, находясь в режиме политики согласования с США, предпринимать антисистемные действия в регионах. Азербайджан, безусловно, ощутил это новое обстоятельство, когда при «предупредительных» диалогах с русскими и американцами относительно авантюрных решений Турция не предприняла ничего для поддержки милитаристских настроений своего ближайшего партнера. Можно с уверенностью утверждать, что в стратегическом смысле контроль США над Турцией устраивает не только все небольшие страны Южного Кавказа и Балкан, но, в какой-то мере, и такие страны, как Иран, Саудовская Аравия, Сирия, Египет, которые несут ответственность за судьбу Ближнего Востока. Данное обстоятельство очень важно для верного понимания дальнейших действий и принятия решений небольшими государствами региона, в том числе, и Арменией, которой, несомненно, предстоит новый этап в процессе урегулирования отношений с Турцией.

-

Турция сталкивается с проблемами Я неоднократно писал в своих статьях и говорил в выступлениях, что процесс «урегулирования» турецко-армянских отношений связан не с достижением данной цели как таковой, а со стратегией США по «сдерживанию» внешнеполитической экспансии Турции, прежде всего, в региональных направлениях. Армянский вопрос до данных контактов между руководителями Турции и Армении пребывал не в очень динамичном состоянии, и необходимо было придать армянскому фактору иное звучание и значение. Это было успешно достигнуто, и Армения, а также весь комплекс армянских проблем занял более значимое место в масштабной политике США по «сдерживанию» Турции, что предполагает, одновременно, и сотрудничество, и блокирование этой страны. Я сразу скажу, чтобы не было превратных домыслов, я весьма позитивно отношусь к этой стратегии США, и хотя она чревата усилением напряженности в регионе, в том числе, повышает угрозы и риски для Армении, но это пока важнейшее условие независимости внешней политики Армении. Турецко-армянские отношения - это не нечто изолированное в региональной политике, они тесно связаны, вернее, сочетаются с целым рядом других региональных проблем, которые США успешно выстроили в части той же политики «сдерживания» Турции. В каком бы направлении ни пыталась Турция осуществить свою экспансию, здесь возникают весьма серьезные проблемы, которые призваны втянуть Турцию в малые и крупные военно-политические проблемы. Представляется неопровержимым фактом то, что в результате серии революций в арабских странах усилилось не просто блокирование, но и изоляция Турции на Ближнем Востоке, где Анкара делает свою главную ставку на политику неоосманизма. Попытки Турции интегрироваться с курдскими политическим пространством, в том числе, с Иракским Курдистаном, привели к развернувшейся войне с курдами. Мы имели возможность наблюдать за перипетиями турецко-иранских отношений, воздвижением еще более сильного шиитского «пояса» на пути турецкой экспансии, в результате ухудшения отношений с Сирией и Ираном, а в скором времени и с Ираком. Турция довольно быстро поняла, что она не сможет добиться от США и Европы своей главной цели на «армянском направлении», то есть, окончательного нивелирования Армянского вопроса, который продолжает оставаться важным рычагом политики Западного сообщества в отношении Турции. Турции не нужно урегулирование отношений с Арменией, если Армянский вопрос сохранит свое место в международной политике. Кроме того, нужно принять во внимание, что Турция надолго увязла на Ближнем Востоке, где ее пытаются включить в большую войну или вооруженный конфликт регионального масштаба, что и происходит, поэтому Турция не имеет возможности активизировать свою политику ни в Южном Кавказе, ни на Балканах и, тем более, в Центральной Азии, о которой она успела подзабыть. Нужно также ожидать серьезного экономического кризиса в Турции, чего она стала очень опасаться. Так или иначе, Турция уже пошла на частичное, скорее, показное «возвращение» под контроль США, хотя, видимо, надеется продолжить свою внешнюю политику. В этих условиях Анкара не может допустить, чтобы ее политика в отношении Армении, вернее, Армянского вопроса подвергалась бы сомнению. В этом вопросе все должно быть абсолютно определенно и не вызывать сомнения, так как Армянский вопрос, которым внешние стороны, даже партнеры, могли бы манипулировать, - это не просто вопрос внешней политики, но и вопрос территориальной целостности Турции.

-

Это лучшее, что я видел в исполнении наших за долгие годы. Фантастика! Даже не спится.

-

Не только обычное вооружение Прежде всего, нужно сказать, что на протяжении всего периода протестных акций в Сирии не было никаких реальных признаков того, что США и Франция хотели бы устранения от власти алавитского клана. Напротив, Башару Асаду были предоставлены шансы на укрепление его положения и положения его окружения. США, не делая, практически, ничего, создали крайне благоприятную для себя ситуацию на Ближнем Востоке. Они одобрили координацию действий между Турцией и Саудовской Аравией, которые приложили немало усилий для смещения алавитского клана, но только для того, чтобы оказать сильное давление на Сирию. На деле произошло то, к чему стремились ранее Саудовская Аравия, ряд других арабских государств, включая Египет, а также и США. А именно, перед экспансией Турции в направлении Ближнего Востока была создана надежная стена, которой стала Сирия. В последние 7–8 лет отношения между Сирией и Турцией успешно развивались, что не могло не беспокоить ни США, ни арабские государства. Данные отношения сейчас разрушены и, скорее всего, надолго. Сирийская элита ощутила в полной мере, что означает сердобольность Турции и ее намерения. Пока Турция не перешагнет через «шиитский пояс», она не имеет шансов утвердиться в регионе. Одновременно, пролегла «пропасть» недоверия и враждебности между Ираном и Турцией. Трудно сейчас сказать о последствиях других арабских революций для перспектив Турции на Ближнем Востоке, но то, что произошло в Сирии и в Египте, приведет к большему блокированию и изоляции Турции в регионе. Конечно, именно на Ближнем Востоке делается главная ставка региональной политики и США, и Турции, но весьма важно и Черноморско-Кавказское направление. Видимо, в последние месяцы Турция ощутила, что без соучастия и поддержки США она не в состоянии реализовать свои геополитические планы и приняла решение о некотором согласовании своей политики с позицией США. Не может быть сомнений в отказе Турции от ее политики экспансии в регионах, но попытаться сочетать свои интересы с американцами в Анкаре хотели бы попробовать. Турция «скрепя зубами» восприняла продолжение политики США по усилению своего присутствия в Черном море, но убедилась, что от сдержанности ничего не выиграла. США продемонстрировали еще раз, что намерены осуществить свои планы в Черном море с другими партнерами, но без непосредственного участия Турции. Собственно, вытеснение Турции из планов по этому бассейну и представляется смыслом политики США и формирования политики «Третьей силы». Эти намерения и действия США привели к большему сплочению Турции и России, так как Анкара ощутила, что лучше терпеть политику США, чем влезать с ними в конфронтацию. Все это необходимо осмыслить государствам и правительствам, которые все еще игнорируют геополитические реалии и политический анализ как таковой. Хотелось бы сказать еще и следующее. Находясь в довольно сложном геополитическом положении, Армения должна с большим интересом относиться к Ноу-Хау и поддерживать небольшие группы, занимающиеся новейшими разработками. В Армении группой энтузиастов-биологов и физиков создано вещество, которое способно, с большой скоростью, распространить свое действие на внутреннее содержание нефтетрубопроводов. При этом, содержащаяся в них нефть, независимо от динамики, за считанные часы превращается в очень твердый субстрат. Для этого достаточно сделать в трубе небольшую врезку. Возможности армянских вооруженных сил по уничтожению нефтепромыслов, терминалов и насосных станций явно недостаточны. Необходимо обеспечить уничтожение линейной части энергокоммуникаций при нанесении необратимого ущерба. В настоящее время ведутся разработки для уничтожения газопроводов, что нуждается в более существенной поддержке. Нынешнее благодушное отношение правительства Армении, которое надеется только на обычные средства поражения, преступно.

-

Армянская история не закрыта Хотелось бы верить, что это не случайное высказывание и что во внешней политике Армении могут произойти перемены. Невозможно и далее просто реагировать на внешние вызовы, нужно обозначить и свою позицию. В данном случае, независимо от мотивов данного высказывания, стало понятно, что президент отразил национальную идею армянского народа. Можно по-разному оценивать содержание, характер и стиль данного высказывания, которое, скорее всего, было рассчитано на поддержание некого имиджа, в особенности, после скандальных соглашений в Цюрихе. Но внешнему миру были поданы сигналы о том, что в будущем Армения может избрать и иную позицию. Может ли данное высказывание иметь практическое значение? В этом нет сомнений. Нужно понимать, что до конца первой четверти 21 века Армении придется заниматься азербайджанским направлением. Нужно понимать, что Азербайджанская республика является временно существующим государством, которое становится все более опасным для стабильности, безопасности и сбалансированности в регионе. Даже так называемые партнеры Азербайджана, в том числе Турция и США, предпочитают умерить смехотворные амбиции этой искусственной страны. Азербайджан не может далее оставаться в нынешних границах, хотя бы исходя из безопасности самого азербайджанского народа. В Юго-Восточной части Кавказа должно находиться адекватное своему месту и роли в истории скромное азербайджанское государство, при разумной правящей элите. В Армении должны понимать, что нынешние официально признанные границы и политика Азербайджана не дадут возможности успешному существованию Армении. Армения должна выполнить определенную миссию и помочь азербайджанцам избежать национальной катастрофы и привести их к пониманию своего места в регионе. Большой Ближний Восток ожидает глобальное переустройство геополитической конфигурации, и в этом, прежде всего, заинтересованы США, но не только американцы. В частных случаях эта доктрина, так или иначе, соответствует интересам других мировых центров силы и отдельных больших и малых стран региона. Нефтегазовые резервы Азербайджана территориально совпадают с зоной южно-кавказского транзитного коридора, что обусловит вскоре формат интересов внешних авторов, которые декларативно обозначили Азербайджан как своего партнера. В Южном Кавказе уже имелись недавние печальные прецеденты. Само понятие партнерство становится опасным, так как призывает к жертвам политических, экономических и иных интересов. Это должно напомнить элитам, что нельзя бездумно и послушно выполнять функциональные задачи, заданные даже самыми респектабельными партнерами. Способна ли понять все это нынешняя правящая армянская элита? Понять, конечно, это вполне возможно, даже дрессированным животным в цирке, но обнаружатся ли интересы? Если эти интересы и намерения не обнаружатся, вот тогда и наступит подлинное внешнее вмешательство, так как Армении придается совершенно понятная уже функция, а кто же должен ее реализовывать? Таким образом, каковы бы ни были подлинные мотивы данного высказывания президента С. Саркисяна о Западной Армении и горе Арарат, оно внимательно изучается и, несомненно, будет компьютеризировано, по крайней мере, американцами и турками, а может быть и другими. Сейчас, когда диаспора и многочисленные слои общества в Армении продемонстрировали, что армянская история не закрыта, и никому не удастся ее прикрыть, а наиболее традиционная защитница идеи Западной Армении - партия АРФД практически выразила недоверие своему нынешнему руководству из-за соглашательской политики, настало время президенту страны не опоздать с переосмыслением, хотя бы только внешней политики, которая гораздо менее «затратна», чем внутренняя.

-

А Капан видел, Симпл джан? Смело жми сюда и наслаждайся!

-

Тысячи поляков имеют армянское происхождение В Европе происходят любопытные события. Происходит явное военно-политическое ослабление Великобритании. Франция пытается проводить многовекторную политику, выстраивая свои отношения с США в рамках трансатлантических отношений, формируя, практически заново, свои тесные оборонные и экономические отношения с Германией и создавая новый оборонный альянс с Великобританией, тем самым напоминая и США, и Германии о своих традиционных интересах и целях. Франция и Германия, выступая в тандеме, пытаются «привязать» к своим интересам Россию, при этом сохраняя дистанцию в отношениях с ней. Представляют интерес намерения Европы в отношении Турции, когда происходит постепенное формирование общности целей европейцев и американцев в части политики сдерживания экспансии и претензий Турции, как в европейском, так и в региональном направлениях. Над европейской политикой все более довлеет экономический кризис, в который погружаются США. Россия в нынешнем своем уязвимом экономическом и военном положении вынуждена идти на любые предложения европейцев, но при этом позитивные результаты от такой политики не ощутимы. В Центрально-Восточной Европе происходит некий политический застой, что связано с нахождением стран Балтийско-Черноморского региона в составе ЕС и НАТО. Все эти страны продемонстрировали неспособность проводить сколько-нибудь активную внешнюю политику и не стремятся к этому. Тем не менее, им приданы вполне очевидные функции балансира и создания зоны безопасности в Европе. Практически все они заинтересованы в выполнении данной задачи, так как чрезмерное сближение позиций Германии и России, несомненно, угрожает их независимости и сокращает степень их внешнеполитической свободы. В данных условиях только Польша проявляет стремление к выстраиванию активной внешней и региональной политики, с чем связаны отношения Польши с государствами Балтийско-Черноморского региона и Южного Кавказа. Так или иначе, геополитические задачи, которые выдвигает Польша - это сдерживание России. Именно в выполнении этой задачи Польша видит осуществление своей европейской и внешней политики в целом. Как бы ни были позитивно декларированы цели политики Польши в отношении России, без выполнения задачи сдерживания России вся внешняя польская внешняя политика останется малосодержательной и не интересной, в том числе, для государств рассматриваемых регионов. На Польшу возлагают надежды многие государства данного региона, так как именно Варшава стала основным провайдером геополитики США в отношении Восточной Европы, и только Варшава способна донести до Вашингтона те проблемы, которые не всегда отчетливо слышны в столице США. Вместе с тем, избрание президентом Польши Бронислава Комаровского, ответственного и умеренного политика европейского «класса», внесло в эти геополитические задачи иной, более сдержанный политический стиль. С личностью Б. Комаровского связывают надежды не только государства Балтийско-Черноморского региона, но даже и политики в Москве. Понятно, что Польша не обладает достаточными политическими и экономическими ресурсами для выполнения роли геополитического «полюса», но имеются возможности для проведения последовательной политики, которая предоставила бы данным государствам некую альтернативу во внешней политике. Проект «Восточное партнерство», инициаторами которого стали Польша и Швеция, призван не только предложить альтернативный формат интеграции данных государств с Европой, но и является попыткой заново выдвинуть геополитическую задачу сдерживания России. Франция и Германия весьма недружелюбно отнеслись к этому проекту, не только по экономическим соображениям, но и понимая цели проекта - как некоторого противовеса России и барьера на пути сотрудничества Берлина и Москвы. Польское политическое руководство не может не понимать, что визит президента Польши в Южный Кавказ, так или иначе, будет негативно рассматриваться не только в России, но и в Германии, и перед Б. Комаровским стоит непростая задача, в особенности, принимая во внимание истеричность позиции Грузии и смешную высокомерность позиции Азербайджана. Но, по имеющимся сообщениям, визиты польского президента в Азербайджан и в Грузию не принесли никаких эпатажных моментов, если не иметь в виду «жалобы» И. Алиева и традиционную театральность в Тбилиси. Вполне понятно, что Польшу очень интересуют эти две страны как важные участники геополитического пояса антироссийского назначения, а также поставщики топлива. Однако, нужно отметить, что, в отличие от печально известного блока ГУАМ и других однобоких проектов, которые исключали участие Армении, «Восточное партнерство» и вообще инициативы Польши в части Восточной Европы предполагают участие Армении. То есть, институционально Армения вряд ли что-то проигрывает, если не будет вести пассивную политику в отношении данных инициатив. Наряду с данными обстоятельствами, имеются и определенные геополитические ожидания. Если, принять, во внимание, что в настоящее время не только США, но и ведущие европейские государства, при различных мотивациях и при различных скоростях, но все-таки, активно осуществляют политику сдерживания внешнеполитических амбиций и экспансии Турции, то нужно предположить, что любой геополитический проект, в особенности, относящийся к Черному морю, будет связан с данной задачей. Разъединительные линии, которые проектируются в Балтийско-Черноморском и Черноморско-Кавказском регионах, так или иначе связаны со сдерживанием не только России, но и Турции. Поэтому роль Армении в рамках данного проекта неизменна и со временем станет геополитической. Более того, именно Армения может стать страной, где сомкнутся интересы Европы и России в части сдерживания Турции, несмотря на то, что Россия пытается продемонстрировать свои тесные партнерские отношения с Турцией. Польские политики сколько угодно могут делать дипломатические заявления в желательности вступления Турции в Европейский Союз, но совершенно ясно, что Польша не может дистанцироваться от позиции подавляющего большинства европейских государств и не имеет никаких оснований способствовать Анкаре реализовать ее европейский проект. Не нужно забывать, что в Средние века значительная часть армянского народа проживала в Речи Посполитой и была интегрирована в польское общество и политику. Невозможно отрицать, что сейчас многие десятки тысяч, а возможно, и сотни тысяч поляков имеют армянское происхождение. Как можно сбрасывать этот фактор из отношений Армении с Польшей.

-