-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Люди Кашатаха Путешествие по местам, куда, как казалось, цивилизация еще не могла ступить Минувшим летом мы с сыном совершили путешествие по Кашатаху, отправившись в дорогу вместе с Тиграном Кюрегяном, одним из инициаторов заселения освобожденных земель Арцаха. Тигран – основатель более десятка деревень на значительной части севера Кашатаха и в долине реки Дутку в Карвачаре. Он был депутатом Верховного Совета – первого парламента независимой Армении, депутатом НС НКР в 2000-2005 годах. Но "депутатский" блок биографии меркнет перед вкладом Тиграна в дело заселения, которому он посвятил свою жизнь. Живет он в Бердзоре с супругой Анаит почти аскетически. Сын и дочь учатся в Ереване. Отведав меда и сыра с Кашатахских гор, мы сели в известную всему Арцаху (и его автоинспекторам) зеленую "Ниву" Тиграна, на правой дверце которой красуется надпись "Менк" ("Мы") по имени созданного Тиграном Союза сельской взаимопомощи, и отправились на север Кашатаха – к ущелью реки Шалуа. Тому, кто не бывал здесь, трудно представить бесконечно вьющийся вдоль зеленеющих склонов серпантин дороги, сотни поворотов которой, как водоворот, втягивают тебя в лоно ошеломляющей своей красотой природы. "Бархатные" леса плавно перерастают в альпийское высокогорье. Останавливаемся у родника, чтобы запастись водой для машины, которой давно уже пора соорудить памятник – столь много добра в прямом смысле принесла она людям. Еще 30 километров пути, и мы в селении Вардут. Здесь действует небольшая больница, построенная для оказания экстренной медпомощи жителям северных сел. От Вардута на север дорога становиться сложнее, а рельеф местности еще более пересеченным. Через полчаса мы в селе Вазгенашен в гостях у Артака Кюрегяна. Несколько лет назад Артак, давно живший в Кашатахе, "подустал" и переехал в места полегче. Личный пример многих арцахцев свидетельствует – у покинувших освобожденные земли поселенцев жизнь как-то не "клеится". Вот и Артак, растеряв созданное в Кашатахе состояние, вернулся, чтобы начать все заново. Дай бог ему удачи и большой крепости духа, ему есть ради кого стараться - родился еще один сын. Основной, да простится мне, человеческой достопримечательностью Вазгенашена является его староста Самвел Гюлзадян – уважаемый в Ереване архитектор с квартирой у Оперного театра. В 1994 году он переехал из Еревана в еще совершенно пустое село и хотя до прошлого года жил там без электричества, сумел создать прекрасное хозяйство, воспитал, дал образование детям и даже продолжил карьеру архитектора. В своем кашатахском жилище он выполняет заказы на проект новых зданий столицы. Пока Тигран беседовал с Самвелом, который вместе с ним стоял у истоков создания союза "Менк", мы с сыном навестили близких ему людей – уроженца Сарушена (Арцах, Мартуни) Мишу Балаяна, директора школы в соседнем Мовсисашене, и его супругу Глафиру из Мартакертского села Дрмбон. После 14 лет жизни без электричества сегодня наконец у них есть свет и телевизор. Далее маршрут пролегал через глубокое лесистое ущелье реки Шалуа, где даже в яркий солнечный день царит величественный полумрак. После доброго получаса пути ущелье, а с ним и лес расступаются, и мы въезжаем в село Карут. Жителей здесь немного, но заботливое присутствие человека ощущается сразу. Вдоль дороги узкая полоска вырубленных деревьев, по которой в ближайшие села верхнего течения реки Шалуа пришло электричество. Вырубка была мерой вынужденной. За почти два десятилетия буйный рост леса подавил своей силой множество старых коммуникационных линий и поселенцам пришлось заново прокладывать и возводить жизненно важные инфраструктуры. За Карутом "Нива" Тиграна остановилась у средневековой церкви села Шалуа. Простое строение стоит полуразрушенным, но жители окрестных сел приходят сюда помолиться. В этом селе несколько лет назад поселился Джаник Саргсян. Родом из Армавира, он был успешным предпринимателем средней руки. Жил в Ереване, занимался грузоперевозками, но в одночасье, как это, увы, нередко бывает, потерял почти все как в материальном, так и в человеческом плане – мнимые друзья отвернулись, оставив его в одиночестве. Но Джаник не отчаялся, не покинул Армению и не пополнил ряды тех, кто хулит Родину за собственные неудачи. Когда-то, много лет назад, он был в Кашатахе и сохранил прекрасные воспоминания о красоте и непочатых возможностях края. Тогда это были просто восхитительные впечатления, но, когда Джаник, как казалось, был уже у порога полного краха, он вспомнил, что есть Кашатах, на последние средства нанял грузовик, погрузил в него оставшуюся мебель и отправился навстречу новой жизни. Жилые дома на севере Кашатаха часто оставляют желать лучшего, и дом, доставшийся Джанику в Шалуа, не был исключением. Многие бы ужаснулись, но Джаник принялся за работу, возвел хлев, хотя денег на скот еще не было, построил погреб. В селе, где с момента основания не было электричества, установил небольшой генератор, давший ему одну-две лампочки света, возможность слушать радио и заряжать батареи. Супруга Джаника, присев у пианино, начала играть Баха и Моцарта. Все, даже сидевшие с нами за столом животноводы, замерли: столь необычными и утверждающими были звуки классической музыки там, куда, как казалось, цивилизация еще не могла ступить. Дети Джаника, а их четверо, в полной мере ощущают себя хозяевами новой земли, уверенно разъезжая на соседских лошадях по всей округе. Младший сын родился буквально за пару недель до переезда в Кашатах, но старшие сыновья, не один год проучившиеся в ереванской школе, не особенно по ней скучают. На их лицах нет и намека на чувство неполноценности в связи со "сменой жизненной обстановки". Незадолго до этого Тигран Кюрегян благодаря щедрому пожертвованию пожелавшей остаться неизвестной австрийки помог поднять с нуля хозяйство Джаника. Сегодня у семьи семь голов рогатого скота, пчелы. В Шалуа доехать сложно – десятки километров по грунтовой дороге, магазинов стройматериалов там тоже нет. Чтобы отремонтировать дом, Джанику пришлось прибегнуть к средневековой технологии смешения глины с золой. Полученный раствор оказался очень эффективным. Из Шалуа мы направились в село Вериншен, где нас ждала встреча с Артаком Ованесяном - для него заселение было логическим продолжением войны, через которую он доблестно прошел до конца. Дочь Артака, закончив факультет востоковедения ЕГУ, вернулась к родителям и преподает в средней школе селения Шалуа. Завидев зорким глазом зеленую "Ниву" Тиграна, Артак стал быстро спускаться к нам с высокогорных лугов, поднимающихся прямо к вершинам Цавдейского хребта. Я была заворожена простотой и величием души и быта этих людей. Темные тона стен и мебели, множество книг удивительным образом сочетаются с теплотой ковров и всей атмосферой семейной обстановки. Есть еще телевизор, питающийся от двух панелей с солнечными батареями. В Вериншене нам предстояло познакомится с Кареном Бадаляном, занимающимся животноводством и производством сыра. Сыр его марки - "Бадалянакан Карененц" - пользуется большим спросом в магазинах райцентра Бердзор. Дочь Карена – ученица третьего класса не только с удовольствием позировала перед фотоаппаратом, но и гордо показала кашатахскую районную газету "Меран", в которой были опубликованы сочиненные ею стихи. Возвращаясь в Бердзор, Тигран несколько отклонился от пути и проехал через селения Антарамеч и Азарапат. В Антарамече обитает всего несколько семей, они используют для передвижения лошадей, поэтому дорога почти полностью заросла. Машина в прямом смысле таранила зеленый массив, а сама дорога на протяжении многих километров казалась тоннелем, прорубленным в сплошной зеленой массе. После "джунглей" Антарамеча мы попали в царство глины – Азарапат, но и он был красив в окружении мягких горных массивов и сплошных зеленых лесов. Поселенцы – люди, как вы уже поняли, далеко не однозначные. Неважно, что многие из них приехали заселять земли не из возвышенных соображений. Важно другое – они стали их живым воплощением, восстановив армянское присутствие на этой части нагорья. Живя годами в невероятных по тяжести условиях – без транспорта, электричества, связи, они выстояли и дали жизнь новому поколению и типу армян – армян, возвращающих Родину, очищающих и исцеляющих ее. Кашатах даровал мне массу незабываемых ощущений, главное из которых – гармония величия природы и силы духа наших соотечественников, вернувших армянский облик древней области Сюника, той, что в священной географии "Ашхарацуйц" именуется Агаэджк. Нора Кананова

-

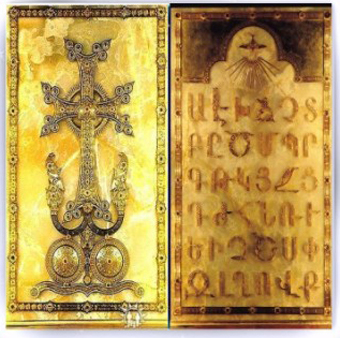

Нападками на церковь проблем не решить Происходит то, чего следовало ожидать – политологические недоумки, отвратительные персоны предприняли атаку на Армянскую Апостольскую церковь, а вернее, на Католикоса. Хорошо бы вспомнить времена давно минувшие, когда лидеры АОД и их шавки повергли безобразным нападкам Католикоса Вазгена Первого, только лишь потому, что он не стал их функционером, не подчинился их идиотизмам. История повторяется, и после исчерпания всех возможных «аргументов» актуальной оппозиции, когда стало понятно, что организованные ими протестные настроения затухают, взялись за Церковь - как «виновника» неудачи нынешних лидеров. Проблема в том, что до сих пор никто ни за что не ответил, и поэтому безобразные истории повторяются. С позволения сказать, авторы, с ущербным мышлением, абсолютно ничего не понявшие в истории армянского народа, завели старую пластинку, которая заведена очень давно теми, кто ставил задачу уничтожить Армянскую Апостольскую церковь и привести армян к совершенно чуждым культам. Причем, данными идеями увлеклись и, вроде бы, позитивные авторы. Только действительно ущербное сознание может вообразить, что нападками на Церковь можно решить насущные вопросы. Ни одному народу, который посмел отторгнуть вековую, тысячелетнюю традицию, не удавалось достичь чего-либо успешного. Нации и империи гибли, отказавшись от своей традиции. Даже в воровском мире принято держать масть, неужели армяне не в состоянии жить даже по воровским законам и правилам? Это очень опасные игры, и ни к чему хорошему не приведут.

-

Письмо Папы римского Бенедикта XV султану Османской империи Мехмеду V В то время как боль, причиненная ужасами страшной борьбы, в которую вовлечена могущественная Империя Вашего Величества с великими нациями Европы, рвет нам сердце, до нас доходит так же болезненное эхо стонов целого народа. Этот народ на огромных османских территориях подвергается невыразимым страданиям. Армянская нация уже видела, как большое количество, очень большое количество ее сынов были отправлены на казнь, среди которых много священнослужителей и даже несколько епископов, заключенных в тюрьмы или сосланных. Теперь мы узнаем, что население целых деревень и городов вынуждено покинуть свои дома, чтобы уйти ценой невыразимых трудностей и страданий в отдаленные места концентрации, где в дополнение к душевным страданиям они должны страдать от лишений самой страшной нищеты и даже мук голода. Мы думаем, Государь, что эти бесчинства происходят вопреки воле правительства Вашего Величества. Поэтому мы с доверием обращаемся к Вашему Величеству и горячо призываем его в его великодушной щедрости проявить жалость и вмешаться во благо народа, который даже в силу своей религии побужден оставаться верным в масштабе страны Вашему Величеству. Если же среди армян есть предатели или виновные в других преступлениях, пусть они будут законно осуждены и наказаны. Но не позволяйте, Ваше Величество, с вашим высочайшим чувством справедливости, чтобы невинные люди были наказаны, и сделайте так, чтобы даже сбившиеся с пути пользовались Вашим Суверенным Великодушием. Скажите Ваше слово мира и прощения, вдохновенное и мощное, и Армянская нация, заверенная в том, что больше не будет страдать от насилия и репрессий, благословит августейшее имя своего Покровителя. С этой сладкой надеждой мы просим Ваше Величество принять наши наилучшие пожелания, которые мы выражаем для Вашего благополучия и счастья Ваших народов. Ватикан, 10 сентября 1915 г. Бенедикт XV.

-

Скорее, сдерживание Ирана и Турции В израильских СМИ имеется информация, что «Анкара и Каир готовятся заключить соглашение о военном и экономическом альянсе в ходе предстоящего визита премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет на будущей неделе…». Конечно, то что израильтяне «предупреждают» американцев о весьма экстравагантном намерении Египта и Турции, это не плохо, тем более, что и Турция и Египет находятся в состоянии поиска дальнейших путей развертывания внешней политики, что может, действительно, привести к неожиданным результатам. Но, говорить о якобы имеющихся намерениях создать альянс - это просто абсурд. Еще совсем недавно Египет и Саудовская Аравия объединили усилия, чтобы предотвратить турецкую экспансию на Ближнем Востоке, и, прежде всего, не позволить Турции усилить свои позиции в Сирии и в Ираке. Вполне понятно, что арабская политическая элита в настоящее время разобщена как никогда, и наблюдается глубокий кризис в представлениях арабских политиков о том, что ожидает арабский мир в ближайшем будущем. В данной ситуации возможны различные маневры и соглашения между государствами. Египетская революция, вернее, политический переворот обусловливает стремление различных групп в этой стране внести корректировки во внутреннюю и внешнюю политику, а скорее, они хотели бы продемонстрировать показную политику и утвердить некие новые клише в позиции Египта. Следует отметить, что Египет и Саудовская Аравия, наряду с политикой противодействия Турции, озадачены политикой Ирана, чьи позиции на Ближнем Востоке гораздо более сильны, чем Турции. В настоящее время, когда политика Турции на Ближнем Востоке потерпела поражение, вследствие событий в Ливии, Сирии и деятельности курдов, два ведущих арабских государства могут позволить себе предложить новую игру, и теперь уже с акцентом на противодействие Ирану. Арабская элита, при различиях в позициях и взглядах, в целом, убеждена, что Иран преследует цели внести серьезные геополитические изменения в арабском мире и подчинить его своим интересам. Так или иначе, иранский фактор может стать решающим в некоторых соглашениях между Египтом, Саудовской Аравией и Турцией. Во всяком случае, не Израиль, а именно Иран может стать причиной некоторого сближения Египта и Турции. Но утверждать, что отношения между этими государствами могут обрести характер альянса, было бы либо результатом излишних опасений, либо утрированным сигналом американцам. Египет, кардинально отличающийся от большинства (если не всех других) арабских государств, является страной университетов и аналитических центров, располагает сильными вооруженными силами и разведывательными службами. Египетская элита - это не временщики и не марионетки, что продемонстрировала египетская революция 2011 года. Несмотря на значительные изменения в политике, Египет и Турция продолжают оставаться партнерами США и не могут радикально дистанцироваться от Вашингтона. Позиция американцев в части необходимости сдерживания экспансии Турции на Ближнем Востоке однозначна, и США тесно сотрудничали с Египтом и Саудовской Аравией по этому поводу. Египет продолжает сохранять свои обязательства перед США и Западом, а также перед всей арабской элитой, и говорить о столь «внесистемном» решении, как создание альянса с Турцией, просто смешно. У власти в Египте остается прежняя политическая и административная элита, которая понимает, что главное для их страны - это сохранение нынешнего международного и регионального статуса их страны. Вот формирование в регионе новых условий блокирования и проведение политики «двойного сдерживания», имея в виду претензии Турции и Ирана, одновременно, при некотором чередовании акцентов, - это действительно представляется актуальным для политики Египта.

-

Азербайджан более не ждет от Турции приказа начать войну Сверхдержавы не желают разрешения карабахского конфликта, несмотря на многочисленные заявления об обратном, а категории урегулирования более не существует. Нежелание сверхдержав урегулировать конфликт подтверждается тем примером, что США промолчали, когда истек предоставленный России трехлетний срок на разрешение проблемы. Несмотря на заявления о желании разрешить конфликт, сверхдержавы на самом деле хотят лишь сохранения статуса-кво: в этом стержневая позиция международного сообщества. Что касается в целом возможностей урегулирования, то таковых вообще не существует. Ни народ Азербайджана, ни руководство страны, ни политическая элита, ни военное командование не хотят войны – из страха. Особенно боятся власти. Войну Азербайджан может развязать только по приказу Турции, а такого приказа турецкое руководство в ближайшее время вряд ли озвучит. И об этом прекрасно знают в Азербайджане. Турция после долгих колебаний и различных шагов наконец поняла, что не может вести какую бы то ни было политику без поддержки США, и по некоторым принципиальным вопросам турки пришли к соглашению с американцами. Очевидно, что буквально в последние недели в создавшейся ситуации кое-что изменилось для Армении – в позитивном смысле.

-

Свидетельствует Асрян Жора Акопович (показания взяты 21 марта 1988 г. в с. Арзакан): Асрян Жора Акопович, 1943 г. р., уроженец с. Сусалах Гадрутского р-на НКАО, женат, проживал по адресу: г. Сумгаит, 10-й микрорайон.., работал плотником в тресте «Азхимремонт» гор. Сумгаита. С 1964 года я постоянно проживаю в г. Сумгаите. Женат, у меня трое детей: два сына и дочь. Старшему сыну Артуру Асряну 13 лет, он ходит в школу. Дочери Лауре 19 лет, работает лаборанткой на заводе химреактивов, второй сын, точнее вторая дочь Лена, ей 17 лет, не работает, не учится. Уточняю: у меня две дочери и сын. Жена Мариэтта домохозяйка, не работает. 27 февраля 1988 года и 28 февраля 1988 года мы всей семьей были дома, это были выходные дни, я не работал. Я живу в 10 микрорайоне, который считается на стыке центра и окраины города. Эти два дня в нашем микрорайоне я демонстраций на улицах не видел и даже понятия не имел, что в городе проходят демонстрации и беспорядки. 29 февраля 1988 года ут¬ром я ничего не подозревал, пошел на работу, где мой начальник Эльдар, фамилии не помню, меня предупредил, чтобы я не работал, ушел домой. Я спросил: «В чем дело?» Эльдар ответил, что в г. Сумгаите идут демонстрации азербайджанцев, они убивают армян, нарушают порядок, и что армянам опасно появляться на улице. Я сразу вернулся пешком домой, потому что транспорт не работал. Домой я вернулся по окраинам и демонстрации не видел. Придя домой, жена сказала, что моих детей забрали наш знакомый Анвар, азербайджанец, потому что азербайджанцы врываются в армянские дома, грабят и убивают, и детей опасно оставлять дома. Я со своей женой до 2 марта 1988 гола из дому не выходил, боясь выйти на улицу. До нас доходили слухи о насилиях и беспорядках в г. Сумгаите. Был даже такой случай. 1 марта 1988 года вечером, когда я и жена были дома, к нам в дверь постучали несколько человек. Я в испуге двери не открыл: подумал, что это азербайджанцы. Мой сосед Исмаил, это я слышал через дверь, сказал этим людям, что их нету дома, то есть нас, и только после этого эти люди ушли. Потом Исмаил мне сказал, что приходили четверо молодых азербайджанцев и спрашивали меня. Но кто они были, Исмаил не знал. Я сам уже чувствовал, что обстановка нехорошая, и что надо срочно уходить. 2 марта 1988 года я вышел из квартиры, так как на улице были солдаты и танки и было несколько спокойно. Решил пойти по родственникам и узнать, что с ними. Зашел к сестре Норе Сардарян. Они были с мужем дома. Сестра мне рассказала, что к ним в квартиру даже не заходили. Нора мне сказала также, что 28 февраля 1988 года днем она видела большую демонстрацию у горкома партии, где выступал Первый секретарь горкома Муслимзаде. Со слов Норы, Муслимзаде приветствовал демонстрантов, сказал, что не трогайте только государственное имущество, а остальное, что хотите, делайте. Потом Муслимзаде спустился к толпе, сам взял в руки азербайджанский флаг и вместе с толпой пошел по улице. Об этом случае я слышал от других людей тоже. Фактически получилось так, что секретарь горкома был с ними вместе. Потом я начал ходить по другим знакомым. Лично я видел, как была разгромлена квартира Авакяна Коли, который живет на 34 квартале, и также была разгромлена квартира Погосяна Гримы, который живет так же в 34 квартале. Видел так же разгромленную квартиру Григоряна Беника, который живет в 9 микрорайоне. Назвать точные адреса я не могу. Еще была разгромлена квартира в 8 микрорайоне моего друга Вартаняна Гришы, а так же квартира Альберта и Юры. Их фамилии не помню. Все указанные мною люди - мои друзья, и я сам лично видел их разгромленные квартиры. Добавлю, что Вартаняна Гришу при этом сильно избили. До 14 марта 1988 года я со своей семьей был у себя дома в г. Сумгаите, а 14 марта 1988 года на поезде приехали в Армению. В Армению мы приехали из-за страха, что резня может повториться. Сейчас мы находимся в селе Арзакан в пансионате «Карин», чувствуем себя в безопасности. Никто из членов моей семьи не пострадал ни физически, ни материально, нашу квартиру мы оставили в г. Сумгаите, а ключи забрали с собой. Со слов моего товарища Ромы я узнал, что азербайджанцы убили всю семью его родной сестры, которая жила в 41 квартале. Назвать фамилии сестры я не могу, но Рома сказал, что убили сестру, мужа и троих детей прямо в квартире.

-

Свидетельствует Аракелян Иван Мисакович (показания взяты 21 марта 1988 г. в Ереване): Аракелян Иван Мисакович, 1933 г. р., уроженец с. Б. Таглар Гадрутского р-на НКАО, женат, 3 детей, проживал по адресу: г. Сумгаит, ул. С. Вургуна д. 82 кв. 8, работал каменщиком в РСУ-1 г. Сумгаита. С 1956 года проживаю в г. Сумгаите. В этом же году женился на Алтунян Норе Аршаковне, и мы имеем троих детей. Старшая дочь – Аракелян Зоя Ивановна 1957 года рождения, сын – Аракелян Завик Иванович 1959 года рождения, сын – Аракелян Вячеслав Иванович 1963 года рождения. Все, кроме дочери Зои, которая проживает в г. Ереване, с семьями жили в г. Сумгаите и там работали. Около десяти лет работаю каменщиком на РСУ-1, где директором работает Алиев Иман. Мои отношения с руководством РСУ-1 были хорошие, меня на работе уважали как хорошего работника. 28 февраля 1988 года около 8 утра я с женой вышел из дому. Жена пошла на работу в столовую №21, а сам пошел домой. Около 12 часов я пошел на площадь Ленина около горкома, где проходила демонстрация. Я пошел туда вместе с отцом жены моего старшего сына Завена – Галстяном Юрой. На демонстрации выступал первый секретарь горкома Муслимзаде, который в своем выступлении сказал, что это советская земля, сказал, чтобы расходились, но его не слушали, свистели. Тогда к микрофону пригласили одного из вожаков демонстрантов, которого я не знаю, этот человек провозгласил, что смерть армянам в Азербайджане, стал призывать к насилию. Увидев, что страсти накаляются, я и Юра ушли домой. В воскресенье мой сын Завик сказал мне, чтобы я не ходил на работу, и сказал, что его на работе предупредили, чтобы в понедельник никто из армян не ходил на работу, но я не послушал и в понедельник 29 февраля утром я пошел на работу. На работе я заметил, что никого из армян на работе нет. Я приступил к работе. Ко мне подошел молодой человек и сказал, чтобы я одевался и уходил домой, но я его тоже не послушал и продолжал работать. Ко мне подошел мой прораб по имени Алтай и сказал, что все эти разговоры – провокация, не беспокойся, спокойно работай. Через несколько минут ко мне вновь подошел тот же прораб и сказал, чтобы я быстро одевался и убегал. Он сказал, что банда зашла на стройку, быстро убегай, и показал, откуда я могу убежать. Я быстро оделся и пошел пешком домой, стараясь не попадаться никому на глаза. Я пришел домой и увидел, что дома все собраны и с беспокойством ждут моего прихода. Вечером мы очень беспокоились, потому что узнали, что в разных районах города происходили погромы, избиения, убийства, и мы боялись, что в любую минуту могут прийти и к нам домой. Я вместе с сыном Завиком пошли в проектный институт, который находится рядом с нашим домом, и попросили, чтобы пустили на ночь нас и нашу семью, но там нас не пустили и сказали, что из-за вас разломают учреждение. Всю ночь остались дома, не спали, в любую минуту ожидая нападения. На следующий день около 10 часов я вместе с моими родственниками, с сыновьями, с семьями и родственниками невесток пошли в горком партии, потому что узнали, что там собираются армяне, и что так безопаснее. Через три часа нас переселили во дворец культуры им. С. Вургуна, где были собраны армяне, и там остались трое суток. Этот клуб был окружен войсками, и они охраняли нас. 4 марта мой сын Завик с женой Мариной и другой сын Славик вместе с женой Асмик поехали в Баку, а оттуда приехали в Ереван. А я с женой приехал 13 марта. Впоследствии я узнал, что в городе происходили погромы, убийства, поджоги квартир, автомашин. Я конкретно видел, что полностью подожгли квартиру моего знакомого Хачатряна Володи, его соседа Коли. В этом здании было сожжено около семи квартир. Это я видел лично, пошел туда и увидел собственными глазами. Кроме того, слышал, что убили моего знакомого Артюшу (Боцман), Мишу, который работал на почте водителем. Слышал, что было много случаев причинения телесных повреждений, убийств, поджогов, но их имена и место работы или жительства не знаю. Это я слышал, когда мы находились в горкоме и в клубе. Мне рассказывали родственники убитых и избитых, но я сейчас не могу назвать их имена и фамилии, потому что специально не запоминал. В настоящее время я нахожусь на квартире моего зятя, т. е. мужа моей дочери. Я со своей семьей, сыновья со своими семьями проживаем по адресу: г. Ереван, 15 квартал, дом 39, квартира 72, тел. 35-61-88. К своим показаниям я хочу добавить, что 27 февраля вечером я вместе со своим сыном Славиком и женой находились в гостях у тестя сына в четвертом микрорайоне. Около их дома возле Дворца Химиков мы видели, что собралась большая группа людей, и шли в направлении автовокзала и кричали «смерть армянам». Мы вышли из дома, сели в попутную автомашину и ехали домой. По улице С. Вургуна в первом квартале навстречу вышла большая группа людей, в руках лопаты, палки, железные прутья, камни, и потребовали, чтобы мы остановились. Мы сказали водителю, чтобы развернулся и въехал во двор. В это время они обкидали машину камнями. Когда въехали во двор, мы вышли из машины и пошли домой.

-

Свидетельствует Аракелян Асмик Юрьевна (показания взяты 21 марта 1988 г. в Ереване): Аракелян Асмик Юрьевна, 1962 г. р., уроженка г. Степанакерт НКАО, замужем, проживала по адресу: г. Сумгаит, ул. С. Вургуна д. 72 кв. 8, работала инспектором ОТК на АзТЗ. В 1987 году я вышла замуж за Аракеляна Вячеслава, проживала на квартире по адресу 1 м/н дом 31 кв. 34. С 1982 года работаю в г. Сумгаите на заводе АзТЗ им. В. И. Ленина инспектором ОТК, взаимоотношения с работниками очень хорошие. Начальник уч-ка Саламов. С 10 декабря находилась в декретном отпуске и на работу не выходила. 26 февраля 1988 г. муж пришел домой и рассказал, что в городе неспокойно. Мы в … момент находились в 4 м/не у моей матери, а 27 утром приехали на Объединенный квартал к родителям мужа и целый день сидели дома. Под вечер часов в 6 муж с его родителями поехали в 4 м/н. Часов в 10 вечера мы вышли на балкон с Мариной и увидели толпу людей, которые шли в сторону горкома. Попозже приехали муж и его родители перепуганными. А 28 февраля утром рано я с мужем поехала в 4 м/н и находилась там, и из дома я не выходила. 4 марта я, муж, его брат с женой выехали в Баку в аэропорт. Муж нас троих послал в г. Ереван, а сам остался и приехал 5 марта. В данный момент мы проживаем у моей золовки по адресу: г. Ереван, 15 квартал, дом 39, кв. 72. Я лично не была очевидцем побоев, погрома, поджогов, убийств, потому что все это время находилась дома, хотя слышала, что такие случаи происходили в городе.

-

Вратарь Об армянах в хоккее существует немало шуток и острот. "Почему армяне не играют в хоккей?" - "Потому что ни один уважающий себя армянин не позволит, чтобы его прижимали к бортику". "Главный армянский хоккеист в НХЛ - это Дональд Брашир (темнокожий таф-гай - главный забияка на льду, защищающий самых ценных игроков своей команды). Он типичный армянин: черный, большой и всегда дает сдачи". "Самая "армянская" команда в НХЛ - "Питтсбург Пингвинз" - достаточно внимательно посмотреть на символ этого клуба. Сразу же понятно, откуда этот носатый пингвин". Не знаем, как насчет главного армянского хоккеиста в НХЛ, но то, что одним из самых великих вратарей советского хоккея является Григорий Мкртычевич Мкртчян (Мкртычан) - это факт. Спортивный отдел "ГА" решил рассказать своим читателям об одном из основоположников советской хоккейной вратарской школы. Благодарим за предоставленную информацию Совместное объединение армянских казачьих сил в лице его председателя Нвера Суреновича Торосяна и советника президента хоккейного клуба "Легенды хоккея", заслуженного мастера спорта России Александра Борисовича Гвоздева. Григорий Мкртчян родился 3 января 1925 года в Краснодаре, где его отец, выходец из Западной Армении, нашел спасение во время Геноцида армян в Османской империи. Вскоре семья Мкртчянов переехала в Москву. Любовь к спорту зародилась у Григория в школе. Эпидемия кожаного мяча не миновала здесь ни одного мальчишку. И этому было закономерное объяснение: недалеко от школы находился стадион "Красная Пресня", на котором играли братья Старостины, Артемьевы и другие замечательные мастера тех лет. Подвижность, отличное чувство мяча, природная скорость выдвинули юного Гришу в число лучших. Вскоре без него не начинался ни один товарищеский матч, ни один спор "двор на двор". С первыми заморозками московские футболисты всех возрастов и рангов становились на коньки и начинали играть в хоккей. Здесь дела у Григория шли не так хорошо, как в футболе. Овладеть искусством скольжения на льду удалось не сразу. По просьбе друзей Григорий вынужден был стать в ворота. Вот так он и нашел свое призвание. Свою спортивную карьеру Григорий Мкртчян начинал в команде мастеров "Трудовые резервы" (впоследствии он выступал за клубы ЦДКА, ВВС, ЦСК МО, сыграв в чемпионатах СССР 170 матчей в 1947-1958 гг.). Туда его пригласил знаменитый тренер Гавриил Качалин. Зимой 1946 года в полуфинале Кубка Москвы по хоккею с мячом команда Мкртчяна играла с ЦСКА, в составе которого выступали прославленные Бобров, Бабич, Никаноров, Виноградов, Тарасов. Героем матча оказался вратарь "Трудовых резервов", оставивший свои ворота сухими в основное время игры. Фамилия "Мкртчян" попала в блокнот наставников армейцев, и на следующий год он играл уже в ЦСКА. Вратари первой волны были в полном смысле слова героями, играя и тренируясь в легком обмундировании, без масок, которых в Союзе еще не было, а за рубеж до 1954 года советские хоккеисты не выезжали. Их игра требовала немалой отваги. "Получилось так, что Гриша стал как бы подопытным кроликом, - вспоминает в своей книге патриарх советского хоккея Анатолий Владимирович Тарасов. - Ведь мы тогда еще ничего не знали и не умели. Приходилось только догадываться, из чего складывается умение играть в воротах. Наши спортсмены не знали, какова основная вратарская стойка, какие нужны приемы, чтобы парировать скользящую шайбу, как ловить ее рукой, если она летит высоко. Мы не знали, как тренироваться, не было никакой тактики игры в воротах. Вратари только еще учились играть клюшкой. Мкртчян стал родоначальником вратарской школы игры". А вот что пишет в своих мемуарах первый старший тренер сборной СССР Аркадий Иванович Чернышов: "Григорий Мкртчян стал первым, кто заиграл на уровне международного класса. И в этом смысле он действительно родоначальник советской школы хоккейных вратарей". В феврале 1948 года Григорий Мкртчян в составе ЦСКА стал чемпионом страны. Он был первым вратарем первой официальной сборной СССР. Ему вместе с его учеником и напарником Николаем Пучковым выпала трудная и завидная судьба - охранять ворота команды в дни ее незабываемых победных дебютов на чемпионате мира 1954 года в Стокгольме и на VII зимних Олимпийских играх в 1956 году в Кортина д’Ампеццо. В 1960 - 1962гг. после завершения спортивной карьеры Григорий Мкртчян был старшим тренером хоккейного клуба "Локомотив" (Москва), в 1961 году привел его к бронзовым медалям чемпионата СССР. В дальнейшем работал на руководящих должностях в Спорткомитете РСФСР и СССР, Федерации хоккея России, Межнациональной хоккейной лиге, арбитражном комитете ПХЛ. Григорий Мкртчян умер 14 февраля 2003 года в Москве. В 2004 году он был избран в Зал славы отечественного хоккея. Вне всяких сомнений, наш знаменитый соотечественник заслуживает, чтобы его хорошо знали на исторической родине. К сожалению, имя хоккейной легенды СССР в армянском спорте не на слуху. Этот непозволительный пробел необходимо заполнить. Этим материалом "ГА" попытался внести свой скромный вклад в это важное дело. А красноречивее всяких слов говорят спортивные достижения Григория Мкртчяна, представленные ниже. Григорий Мкртчян - чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР, четырехкратный обладатель Кубка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1951). Заслуженный тренер СССР (1967). Награжден орденом "Знак Почета" (1979), медалью "За трудовую доблесть" (1957) и медалью "За заслуги перед Отечеством" (1996). Вадим Мкртчян

-

Ашот Мелик-Шахназарян Ашот Зарэевич был из категории людей, общение с которыми остается в памяти на всю жизнь, его кипучая энергия, редкая эрудиция и человеческое обаяние заражали и очаровывали всех, кто имел счастье быть с ним знакомым. Но надо было видеть его, когда речь заходила о любимом детище – Панармянских играх. Для карьерного дипломата, журналиста и общественного деятеля Ашота Мелик-Шахназаряна спорт был особой ипостасью деятельности – вовсе не случайно он стал автором романа "Олимпионик из Артаксаты", посвященного реальному факту из жизни армянского царя Вараздата - победителя Олимпийских игр в Греции по кулачному бою. Отлично понимая притягательную силу спорта для молодежи и мечтая объединить под спортивным стягом разъединенных век назад соотечественников, Ашот Зарэевич еще с советских времен был в хорошем смысле слова одержим идеей основать Панармянские игры. И посвятил осуществлению своей мечты практически весь период работы в армянском МИД, куда он, опытный дипломат, перешел работать сразу после обретения Арменией независимости. Много разъезжая по миру в силу должностных обязанностей, он нигде не упускал возможности встретиться и обсудить с организациями Диаспоры свою идею. В 1996 году в Париже, будучи гостем Всемирных игр Армянского всеобщего благотворительного союза, он впервые публично выдвинул вопрос организации Панармянских игр, а уже в следующем году стал первым президентом Всемирного комитета Игр. Он вложил в осуществление этой мечты все силы и весь щедро дарованный ему талант организатора. Но не только: будучи многосторонне одаренным человеком, Ашот Мелик-Шахназарян стал также автором почти всей атрибутики, музыки и слов гимна и прощальной песни Игр. А 28 августа 1999 года, когда состоялось открытие первых Панармянских игр, наверняка стало одним из самых счастливых в жизни уроженца Арцаха и представителя знаменитого шушинского рода Мелик-Шахназаровых. С тех пор Панармянские игры были проведены уже 4 раза и признаны самой значительной гуманитарной традицией независимой Армении. В январе 2004 года Ашот Зарэевич скоропостижно скончался, но заложенная им традиция оказалась настолько притягательной и наполненной такой мощной силой, что сегодня уже трудно представить армянскую действительность без Панармянских игр. Марина Григорян

-

Наш дедушка - Маруне Дургарян К 125-летию со дня рождения Маруге Григорьевич Дургарян родился в Карсе в 1886 году в многодетной бедной семье. Фамилия Дургарян (корнь "дургар") произошла от слова "плотник". Видимо, наши предки работали с деревом. Маруге - имя знаменитого сирийского отшельника, которого посещали армянские монахи, сильно приглянулось нашим прадедушке и прабабушке. Этим именем они назвали своего первого сына, красивого златокудрого ребенка, который, к сожалению, умер в раннем детстве. Следующего сына снова назвали Маруге. Не выжил. Когда родился третий сын, засомневались, стоит ли рисковать в третий раз? Но соседи и родственники, глянув, единогласно постановили: этому замухрышке-уродцу ничего не грозит, будет жить с любым именем. Пророчество сбылось, дедушка Маруге III, как он сам себя в шутку называл, прожил почти 90 лет... Семья дедушки была очень простая: полуграмотный отец был ремесленником, мать растила детей. Они, как и другие армянские семьи, бежали из Карса от резни. После тяжких скитаний до Александрополя добрались отец, мать, старшая сестра Заруи и Маруге. Родители вскоре умерли, от большой семьи остались только брат и сестра. Трудно сейчас сказать, в какой школе учился дедушка Маруге, но в зрелые годы кроме армянского языка он прекрасно владел также и русским. Удивительно, как многому выучился он, самостоятельно расширяя свой культурный и образовательный кругозор. Учительствовать Маруге Дургарян начал еще в Карсе. Уже имея немалый стаж педагога, дедушка экстерном сдал экзамены и заочно окончил Московский педагогический институт. Вскоре после смерти родителей судьба привела нашего дедушку на Северный Кавказ, где в городе Дзауджикау (Владикавказ) он познакомился со своей будущей женой Сусанной. Она была старшей в многодетной семье Арсена Дей-Карханяна, зажиточного купца. Статная девушка-гимназистка не на шутку вскружила голову молодому учителю. Так началась любовь и дружба на всю жизнь. Сусанна получила высшее педагогическое образование, работала воспитательницей в детском саду, учительницей в школе, а впоследствии преподавала русский язык в Ереванском государственном университете. Вскоре у молодых родилась дочь Мариетта, через два года сын Сурен. Мариетта продолжила традиции родителей, работала преподавателем. Сурен получил техническое образование. Он один из признанных представителей армянской школы механики, в 80-е годы был директором Института механики АН Арм. ССР, доктор наук, профессор Ереванского политехнического института. Но вернемся к дедушке. В России свершилась Октябрьская революция, к власти пришли большевики. Революционные идеи будоражили народ. Разные партии приходили и уходили с исторической арены. В Закавказье царил хаос. В этот исторический водоворот был втянут и М. Дургарян, примкнувший к большевикам. В смутные годы дедушка продолжал учительствовать, много разъезжал и инспектировал местные школы, совмещая поездки с революционными целями. В рассказах о дедушкиной подпольной революционной деятельности был такой эпизод. За дедушкой следили, ему надо было срочно скрыться, при этом пересечь ряд постов. Один крестьянин спрятал его в своей арбе под копной сена. В дороге арбу несколько раз останавливали, а на одном из постов добросовестный жандарм начал штыком протыкать сено, проверять, нет ли под ним кого-то. К счастью для всех нас, штык прошел совсем рядом... В дальнейшем дедушка отошел от политики, вышел из партии и направил все свои силы и талант на преподавательскую и культурно-просветительскую деятельность. В начале 20-х годов М. Дургарян с группой таких же, как и он энтузиастов, взялся за создание в Армении новой передовой системы дошкольного и школьного образования. В основу легла советская (российская) система образования. Отличительной чертой стал ее национальный характер, опирающийся на армянскую историю и культуру. Помимо новой программы обучения при школах создавались кружки и группы продленного дня, открывались детские сады, национальные детские художественные студии и театры. Издавались книги и журналы для детей, писались пьесы, детские рассказы. Разрабатывались новые учебники, пособия, прописи. Активная деятельность М. Дургаряна заслуженно была отмечена почетной медалью Х. Абовяна, вручаемой за исключительный практический вклад в педагогику. Маруге Дургаряну первому в Армении была присвоена степень кандидата педагогических наук, а затем звание доцента Ереванского педагогического института. Так он, простой бедный беженец из Карса, положил начало поколениям научных деятелей нашей семьи. Долгие годы М. Дургарян преподавал в Армянском педагогическом институте имени Х. Абовяна, был доцентом кафедры педагогики и психологии. Студенты уважали и любили его не только за профессионализм, но и за уважение к личности каждого. Он всегда мог понять непредвиденные обстоятельства в жизни слушателя и дать возможность восполнить знания и заново пересдать экзамен или зачет. Еще в Карсе Маруге Дургарян был хорошо знаком с Егише Чаренцем и подолгу общался с ним. Образ учителя Маруге, созданный Чаренцем в своем романе "Страна Наири", имел документальную основу. Близкие дружеские отношения связывали Маруге Дургаряна с Аветиком Исаакяном. На его письменном столе стояла фотография Исаакяна, датированная 1911 годом, с дарственной надписью: "Дорогому Маруге от Аветика". В 1980-х годах семья Дургаряна передала эту фотографию в музей Исаакяна в Ереване. В 30-х годах М. Дургарян был главным редактором газеты "Пионер канч". Народный художник Армении, профессор Эдвард Исабекян вспоминал, как в первые годы творчества М. Дургарян поддерживал его, заказывая рисунки для газеты. Из художников старшего поколения М. Дургарян знал и встречался с народными художниками республики Степаном Агаджаняном, Акопом Коджояном. Когда дедушка вышел на заслуженный отдых, он продолжал работать - преподавал в институте, консультировал коллег и студентов, составлял учебники и пособия. Активно участвовал в работе гороно (городской отдел народного образования) по проверке работы школьных учителей и детсадовских воспитателей. По разнарядке гороно несколько раз в году в каждую школу приходили комиссии на прослушивание уроков. Постоянным членом этой комиссии был и М. Дургарян. Его практические советы высоко ценились молодыми специалистами. У дедушки был особый распорядок дня: рано утром он выпивал чашечку черного турецкого кофе, первую из многочисленных за день. Затем выходил из дома с пухлым портфелем - в институт, в издательство, в министерство, в школу и т. д. Возвращался со свежими газетами и журналами, новыми книгами и продолжал дома читать, писать, редактировать. Во второй половине дня часто заходили коллеги, обсуждались текущие дела, планы. Почти каждый вечер собирались друзья, родственники: попить чаю, поиграть в нарды, поговорить о жизни. Телефона, телевизора тогда не было, за общением шли в гости. Дедушка в шутку называл наш дом клубом. И он действительно был центром притяжения, местом встреч. Дух педагогики витал в нашем доме, поэтому она казалась нам очень простой наукой, доступной и понятной каждому: надо поступать с детьми честно и справедливо, за плохие проступки наказывать, за хорошие - поощрять. У дедушки это получалось без длинных нравоучений, мы его слушались беспрекословно. Знали, что если он обидится на нас, то не будет вечером читать вслух затертую до дыр, обожаемую и давно выученную наизусть книжку, например, про Буратино. В угол нас ставили исключительно редко. Прежде чем наказать, старшие всегда обосновывали, почему, например, нельзя залезать на перила или высокую крышу. Мы росли организованными детьми. Дисциплина и порядок были во всем, у всех свои обязанности, всему свое время - сначала уроки, потом игры или чтение книг. Вроде бы мы были предоставлены самим себе, но, с другой стороны, взрослые и в первую очередь дедушка незаметно направляли нас, наше развитие. Он следил за тем, что мы читаем, как понимаем прочитанное, увиденное, услышанное. Когда по радио передавали концерт, дедушка звал нас послушать музыку, предлагал станцевать под нее, передать ее настроение. Показать, как порхает бабочка или тяжело ступает старуха. Летними вечерами водил нас в "кировский садик", где играл оркестр и дети танцевали на большой площадке. Книги занимали особое место в нашей жизни - дедушкины книжные шкафы, запираемые на ключики, привлекали наше внимание. Дедушка просил, не требовал, а всегда только просил - в этом была главная суть его натуры - пересказать ему прочитанное, высказать свое мнение. В беседах мы, бывало, запальчиво спорили с ним на равных. Наши детские незрелые мысли он бережно и тщательно шлифовал и как хороший ювелир вытаскивал на свет самое ценное, лелея наше достоинство и самобытность. Пожалуй, из всего материального мира больше всего наш дедушка ценил книги. В старших классах с его подсказки мы стали собирать высказывания великих людей, цитаты из произведений. Он охотно помогал подбирать эпиграфы к школьным сочинениям. Его большая домашняя библиотека всегда была в нашем распоряжении. Эта генетическая тяга к печатному слову передалась и дальше - внукам, правнукам. С раннего детства дедушка водил нас в кукольный театр и на другие детские утренники. Дедушкин старый друг, кукольник Карлос, иногда устраивал маленькие представления прямо у нас дома. В более взрослом возрасте дедушка брал нас с собой в музеи, театры, на концерты Гоар Гаспарян, Зары Долухановой, Лусинэ Закарян, Арно Бабаджаняна, эстрадного оркестра Константина Орбеляна, спектакли молодого Армена Джигарханяна в театре им. Станиславского... Это были особые моменты совместного сопереживания прекрасного. Дедушка попутно рассказывал много интересных историй о своих современниках, людях искусства. Кроме научных статей по педагогике и рецензий, сам также писал пьесы и рассказы для детских журналов, эссе, воспоминания, делал литературные переводы, редактировал. Был членом Союза журналистов СССР. На вопрос, почему он не сочиняет стихи на русском языке, а пишет их только на армянском, он ответил: "Потому что армянский - мой родной язык, а стихи пишутся только сердцем". Для нас, детей, по-видимому, это было первое осознание национальной принадлежности - "мы - армяне". О национальности разных людей в нашей семье говорилось без патетики, без надрыва, без ненависти. По сути, мы росли и воспитывались в интернациональном духе в лучшем смысле этого слова. Дедушка, семья которого пострадала от турецкой резни, всегда был сдержан и корректен в своих высказываниях на эту тему. Особое место в научной деятельности М. Дургаряна занимало создание учебников русского языка для армянских школ и написание прописей. Этим они занимались вместе с бабушкой, когда выигрывали конкурс (сейчас это называется "получить грант"). После этого начиналась кипучая деятельность, которая частично протекала на наших глазах. Макеты учебников делались вручную: каждая страница с ее текстом, рисунками, упражнениями собиралась на отдельном листе. При этом перелистывались горы литературы. Во всех армянских школах Армении в середине прошлого века обучение русскому языку велось по учебникам, авторами которых были М. Г. Дургарян и С. А. Дургарян. У дедушки был большой письменный стол орехового дерева с мраморным чернильным прибором, стаканчиком наточенных карандашей, аккуратными стопками рукописей, книг и словарей, рамочками черно-белых фотографий. Он непреодолимо притягивал нас. В тесноте между двумя громадными тумбами, устроившись на коврике, мы играли в "дом-дом", в "медведей" и другие игры. Часто при этом он сам работал за столом, а мы копошились буквально под ногами. И дедушка, работая, замечал наши игры, незаметно для нас вмешивался, направлял игру, развивал тему. Например, а где живут медведи, а чем они питаются? Тут же появлялись книжки про зверей, организовывался поход в зоопарк. Дедушка был постоянным посетителем городских библиотек. Детской библиотеке им. Хнко-Апера (в свое время он был лично знаком с Атабеком Хнкояном) уделял особое внимание - консультировал сотрудников библиотеки, помогал составлять методические материалы и библиографические справки, комплектовать фонды. В публичной библиотеке им. А. Мясникяна (ныне Национальная библиотека Армении) у дедушки был индивидуальный абонемент, по которому разрешалось брать книги на дом. Мы, уже повзрослевшие ученики и студенты, тоже зачастую пользовались этой исключительной привилегией. Еще при жизни М. Дургарян отдал большую часть своих книг Институту усовершенствования учителей и библиотеке им. Хнко-Апера. В 1961 году отмечался 75-летний юбилей Маруге Григорьевича Дургаряна. В вестибюле Дома учителя на улице Пушкина были выставлены многочисленные экспонаты, с трибуны произносились хвалебные речи, вручались подарки и грамоты. Дома во время праздничного застолья было произнесено много искренних теплых слов. А четверо внуков сидели на самом почетном месте, рядом с именинником. Через десять лет из этого же Дома учителя хоронили нашу бабушку, еще через три года - дедушку, заслуженных учителей Армении. Они научили нас и многих своих студентов, учеников, младших коллег смотреть на мир добрыми глазами, быть верными и честными. Примером своей жизни показали возможный путь к таким истинным ценностям, как гуманизм, духовность, просвещение, культура. Они были щедрыми. Они были мудрыми. Они подарили нам свои сильные гены: гуманизм и эстетика - от дедушки, наука и прагматизм - от бабушки. Материальных благ они не копили, всем тем, что зарабатывали своим трудом, делились с близкими. Нам посчастливилось родиться и вырасти в исключительной семье, в доброжелательной интеллигентной атмосфере с высокими моральными и нравственными устоями и не менее глубоким уважением к людям. От наших старших нам досталось богатое духовное наследство. Мы постарались его не растерять, сохранить, по возможности приумножить и передать дальше. Среди нас есть кандидаты и доктора наук, представители точных дисциплин и искусствовед, педагоги и музыканты. Любовь к книгам, к чтению от поколения к поколению трансформировалась и обрела новые формы в гармонии с инновационным настоящим. Безусловно, каждый член семьи играл свою важную и неповторимую роль, но дедушка был ее главой по признанию, по убеждению, по уважению. Дедушка, такой мягкий и добрый, остается для нас образцом нравственности и человеколюбия. Частица его просвещенного духа продолжает жить в четвертом поколении. Ирина Дургарян, Борис Зурабов, Светлана Дургарян, Карине Дургарян

-

Танк №442 Одна из моих уцелевших в Сумгаите родственниц (девятиклассница) упрекнула: "Где же были армянские войска? Почему они не пришли на помощь?" Я не стал объяснять, что тогда армянских войск не было, а советские - "опоздали на три часа". После Сумгаита необходимость создания собственных вооруженных сил, несмотря на противодействие крикунов типа Л. Тер-Петросяна ("Наша сила - в нашей слабости..."), пробивала себе дорогу. Наконец, 28 января 1992 года вышел указ, и в том же году, 8 мая, при штурме Шуши прославился экипаж танка №442. ...Во время наших посиделок на берегу Воротана я рассказал землякам о командире этого танка Гагике Авшаряне. Он по происхождению не вписывается в "Сагу о Воротане", хотя приходится мне родней, двоюродным братом по матери. Но все же скажу два слова. У наших ведь тогда всего два танка было, оба не первой молодости. Вторым, естественно, командовал второй Авшарян - брат-близнец Гагика - Мхитар. К сожалению, мне до сих пор не удалось увидеть сразу вместе всех пятерых братьев Авшарянов и расспросить про эпизод из штурма Шуши. По скупым фразам знаю, что танк Мхитара подбили еще внизу и ему пришлось кусая локти гадать, как дела у идущего впереди Гагика. Тот успел подбить на серпантине два вражеских танка и смотрел в бинокль, высунувшись из люка, когда снаряд ударил по броне. Гагика волной вышвырнуло из танка. Два других члена экипажа, Шаген Саркисян и Ашот Аванесян, погибли. Шуши был взят, а крышка от люка, спасшего жизнь Гагика, еще долго валялась в качестве талисмана у них во дворе. Сегодня у нас есть войска в двух армянских государственных образованиях. Они надежно защищают существующие границы, являющиеся не капризом, а единственным условием выживания армянского этноса. Тем нашим посредникам-"благодетелям", которые несут чушь о возвращении беженцев и советуют возвратить азерам армянские земли между бывшей Армянской ССР и бывшей НКАО, я предлагаю представить своих внуков в роли "божьего агнца". Может, тогда поймут, что два этих народа уже не смогут жить под одной крышей. Хватит, пробовали. Александр Товмасян

-

"Божий агнец" Эта быль мучает меня 5 лет, с первых посиделок на берегу Воротана, когда мы ловили рыбу и рассказывали вечерами при свете газового фонаря друг другу разные истории. Прошу прощения у читателя за этот рассказ. С другой же стороны - виню себя за то, что столько лет молчал о том, о чем нельзя молчать. ...Воротан нес свои воды, учительница математики Каринэ говорила о том, что пережил ее бывший ученик Г. Б. Он служил в армии, когда 1 марта 1988 года их часть ввели в Сумгаит, где уже 3 дня шли погромы армян. Их группе солдат с офицером дали адреса квартир армян и поручили пройтись, проверить, при необходимости спасти. Г. Б. был единственным армянином в группе. Дверь в одной из первых квартир была заперта. Они по инструкции взломали ее. Г. Б., не находивший себе места от волнения, вошел первым, крикнул по-армянски, мол, не бойтесь, выходите. Он увидел разбитую мебель и разбросанные вещи. Потом в тишине поднял голову вверх, к люстре - и потерял сознание. Ребята подхватили товарища, повезли в госпиталь. Он очнулся там полностью потерявшим слух, потом были операции, досрочная демобилизация. Сейчас он живет в Шинуайре, пользуется слуховым аппаратом, женат, имеет троих детей. Но перед тем, как отвезти товарища в госпиталь, солдаты, потрясенные не меньше Г. Б., сняли подвешенное к люстре вниз головой тельце армянского мальчика двух-трех лет с содранной заживо кожей. Не знаю, где похоронен этот божий агнец и почему он не фигурирует в так называемом списке армян - жертв Сумгаита. Официально считается, что тогда было убито около 30 армян. Но я слыхал от беженца из Баку, что разыскиваемый, к примеру, его родственник, убитый в Сумгаите, обнаружился в морге Баку в шеренге таких же безымянных мучеников под 70-м номером. Кто вообще держал им тогда счет?! Политбюро? ...Когда "опоздавшего со вводом войск в Сумгаит на 3 часа" Горбачева похоронят, стоит украсить его могилу памятником в виде подвешенного вниз головой божьего агнца и приписать, что именно за это (и за события в Кировабаде, Баку, Тбилиси, Оше, Фергане, Вильнюсе...) ему и вручили Нобелевскую премию. Вы хотите, чтобы после всего этого я уважал Нобелевскую премию и тех, кто ее вручает?! Александр Товмасян

-

Черный стул Этому стулу, хранящемуся в доме брата, по меньшей мере 93 года. Потому что, как ружье в чеховской фразе, он появляется и действует в сюжете 1918 года. Тогда после выхода большевистской России из войны и ухода русской армии с Кавказского фронта дед возвратился из части в Игдире в обуреваемый политическими страстями Баку к жене и 8-летнему сыну. После падения Бакинской коммуны и перехода власти к "Диктатуре Центрокаспия" ситуация в городе становилась все более критической. Турки в нарушение Мудросского перемирия продолжали покорять Закавказье. Из 28 тысяч защитников Баку более 20 тысяч были армянами. Они сделали все, что смогли. Часть размещенных в Баку англичан (всего их было около 1000) погибла, остальные на корабле "Армянин" отплыли в Персию. "Диктатура Центрокаспия" удрала, и 15 сентября город оказался в руках турок и ждущих своего часа "кавказских татар". Сокращенная цитата из книги Х. Дадаяна "Армяне и Баку": "Со всех уголков города народ - почти исключительно армянское население - бесконечными караванами бежал и накоплялся на пристанях... Громадные толпы желающих бежать и недостаток пароходов создали тот беспощадный переполох, который называется беженской трагедией... Родители теряли детей, братья - сестер, супруги - друг друга. Уехать вместе удавалось не всем". Нашим повезло. Дед, бабушка и мой отец на пароходе добрались до Гурьева, города на северном берегу Каспия, населенного казаками. Русские вольные люди, они пришли на пристань и выбрали каждый по одной армянской семье, дав на время кров и пищу братьям по вере. Вечная им благодарность за это. Приютившая наших семья к тому же не прогадала. Дед был токарем высшего разряда, одевался до революции в европейские костюмы с галстуком-бабочкой и на фаэтоне ездил на перерыв в ресторан. Он не только наладил на скорую руку мастерскую, не только перечинил все металлическое в доме хозяина, но и выполнял многочисленные заказы, вкладывая свою долю в бюджет казацкой семьи. Штрих про отца. В Баку он проходил "Божий закон", а в Гурьеве священник, приняв за "мусульмана", освободил было его от занятий. Но мой обидевшийся родитель заявил, что он этот самый урок давно уже учил и на удивление батюшке принялся на чистом русском шпарить соответствующие (кто кого родил) нюансы из Библии, после чего стал любимым учеником в классе. Вернусь к стулу. Наши приехали в Баку после советизации, вошли в свой начисто разграбленный дом. Соседи-мусульмане выразили радость по поводу возвращения деда, в искренность чувств углубляться не стану. Пили чай в доме соседей, толковали о пережитом, и тут отец увидел стул из нашего дома, на котором сидел сосед. И вцепился в ножки руками, твердя: "Отдай! Это наш стул!" Дед с бабушкой пытались как-то сгладить порыв "младенца, глаголющего истину". Но отец не унимался. И сосед, "великодушно" ухмыляясь в усы (из нынешних турок это великолепно получается у Давутоглу), отдал стул ребенку. В книге Х. Дадаяна на основании материалов Контрольной комиссии союзных держав, созданной в декабре 1918 Англией, Францией и США, выводится сумма ущерба, понесенного бакинскими армянами. Нынешний Азербайджан, преемник первой Азербайджанской Республики, должен преемникам убитых или только ограбленных армян Баку громадные деньги - 102 млн фунтов стерлингов. Турки - гораздо больше. Химера? Скажете вы. Конечно. Ведь "Баку-1918" потом обернулся куда более масштабными злодеяниями азербайджанцев в 1988-1992 гг., но суперсправедливое мировое сообщество не думает предъявлять счет (хотя бы моральный) насильникам. И не предъявит. Нашим хоть повезло - стул свой вернули. Александр Товмасян

-

Последний этап "Кольца": Атерк, август 1991 Одно из самых крупных и богатых сел Мартакертского района, да и всего Арцаха, Атерк, расположено по две стороны красивейшего каньона над долиной реки Тартар. Сегодня здесь тихо и мирно – жизнь в Атерке относительно благополучна и благоустроена. Но ровно 20 лет назад в селе разворачивались драматичные события: Атерку предназначено было стать практически последним этапом зловещей операции "Кольцо" в том судьбоносном для СССР 1991 году. К августу чудовищная по жестокости и методам осуществления террористическая операция азербайджанского ОМОНа и подразделений советской армии добралась сюда – позади были падение и насильственная депортация Геташена и Мартунашена, нападения на села Шушинского, Гадрутского, Мартакертского, Шаумянского районов и приграничные села Армении. Атерк оказался в осаде и его жителям ежедневно угрожала опасность изгнания с родной земли. Подобно всем остальным селам, в Атерке также захватили в плен и увезли в неизвестном направлении почти всех мужчин – вплоть до преклонного возраста. И атеркские женщины пошли на отчаянный шаг: захватили в заложники 40 советских солдат и 3 офицеров, заявив, что не вернут их, пока не будут возвращены их мужья и сыновья. Из отчета о поездке в село Атерк Мартакертского района Нагорного Карабаха 24-27 сентября 1991г., подготовленного членом Национального фонда мира Вашингтона Дж. Томасом Бертрандом. "Около 3500 солдат 23-й дивизии 4-й армии, состоящей в значительной степени из азербайджанцев, окружили село Атерк с явным намерением нейтрализовать этот стратегически расположенный армянский населенный пункт. После того как жителям Атерка удалось захватить и разоружить 40 солдат, конфронтация была предотвращена благодаря посредничеству генерала Смирнова и двух депутатов ВС СССР. Несомненно, что одной из причин того, что жителям села удалось избежать репрессий со стороны советской армии, явилось совпадение по времени с неудавшимся переворотом в Москве и последовавшим за этим приказом советским войскам сохранять нейтралитет.13 августа армянский защитник был захвачен в поле, вблизи Атерка, и его изрубленное тело было обнаружено на близлежащем холме, где он и был похоронен. 18 августа войска ОМОНа захватили в заложники восемь человек и переправили их в Баку. Пятеро из них были освобождены 21 августа, трое осуждены по сфабрикованным обвинениям и остаются в Баку". В августе 1991 г. в Атерке находились российские правозащитники, стремившиеся не допустить эскалации насилия. Рассказывает Елена Лунина, представлявшая Московский комитет солдатских матерей. "Объезжая село на машине, мы видели стоявшие на высотках БМП, БТРы. Солдаты и азербайджанские омоновцы вели себя как оккупанты. Они ездили по дорогам не снижая скорости, залезали в виноградники, заезжали на поля… Меня поразило, что жители вели себя в целом очень сдержанно и мужественно. Страха у людей не было, хотя все понимали, что Атерк может быть просто уничтожен бомбежкой с воздуха. Село было зажиточное, богатое и для азербайджанцев там было, конечно, много соблазнов. 18 августа армейское командование потребовало безоговорочной выдачи солдат, в противном случае они грозили принять самые суровые меры. Но 19 августа внезапно прекратилась связь, перестали работать телефоны, радио и телевидение. Мы поняли, что что-то произошло…" "Что-то произошло" – это был путч ГКЧП, который, кстати, горячо приветствовало и поддержало азербайджанское руководство. По словам Луниной, в условиях неопределенности военные не осмеливались действовать. "Еще через пару дней, когда стало ясно, что перевес в Москве на стороне Ельцина, жители села решили без каких-либо условий отдать заложников – это был акт доброй воли с их стороны", - вспоминает Елена Владимировна. ... Гюхапет Атерка Николай Искандарян везет нас высоко в горы – отсюда все село как на ладони. И показывает небольшие, заросшие травой углубления – вырытые карателями окопы по всему периметру, откуда легко можно было стереть село с лица земли прицельным огнем. Если бы не самоотверженные действия российских депутатов В. Смирнова и А. Шабада, которые переговорами оттянули депортацию Атерка, если бы не крах ГКЧП, все могло закончиться весьма трагично. События в Москве именно здесь остановили операцию "Кольцо". Продолжение последовало спустя ровно год - Атерк был захвачен азербайджанцами и освобожден уже в 1993 году. Там, за высокими горами – остающийся в оккупации знаменитый Геташен. А здесь, в Атерке, кипит жизнь и о событиях 20-летней давности напоминают разве что следы обстрелов на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне. По словам гюхапета, эмиграции из села нет, наоборот, в последние годы сюда вернулись многие прежние жители. Мужчины работают на расположенном недалеко заводе 'Бейз Металс'' и на Сарсангской ГЭС. Население Атерка увеличивается, и село можно по праву считать одним из наиболее благополучных во всем Арцахе. Рядом с новым зданием сельской администрации – детский сад, который посещают более 100 детей. Уютные помещения, чистота и порядок, а главное – прекрасные детские лица. Много светловолосых и голубоглазых детишек – мартакертцы вообще славятся северными красками, а девочка Виктория с огромными глазами и пухлыми губками имеет все шансы лет этак через 15 стать Мисс Мира... Эти детишки не видели ужасов войны, они мирно живут на родной земле, окруженные любовью и заботой взрослых. Их миновала участь геташенских и шаумянских детей, которые родились вдали от малой родины. "Посреди насилия и лишений этот стойкий народ продолжает вести жизнь, полную достоинства и находчивости. Его сила духа перед лицом жестоких обстоятельств - настоящее чудо. И тем не менее в этом нет никаких чудес. Суровые горы породили в них неукротимую силу и любовь к земле. И когда они заявляют, что скорее погибнут в бою, нежели сдадут высокогорные села Арцаха, которые их предки населяли с незапамятных времен, в это нельзя не поверить", - такими словами завершает свой отчет Томас Бертранд. 20 лет назад американский правозащитник понял, что никаких чудес в жизнестойкости и высоте духа народа Арцаха нет – всего лишь порожденная суровыми горами неукротимая сила и любовь к земле. Чем раньше поймут эту простую истину в соседней стране, чем быстрее осознают ее нефтелюбивые дяди из других стран мира, тем прекраснее станет эта древняя земля и эти люди, вот уже 2 десятка лет твердо стоящие на своем: они "скорее погибнут в бою, нежели сдадут высокогорные села Арцаха, которые их предки населяли с незапамятных времен..." Марина Григорян

-

Старых друзей не сдаем Как говорят ортодоксальные дашнаки, «старых друзей не сдаем», и это в полной мере относится к бывшему советнику президента Армении по безопасности (если не ошибаюсь, это называлось именно таким образом), имя которого упомянуто в депеше временного поверенного в делах США в Армении Джозефа Пеннингтона от 10 марта 2008 года, опубликованной на сайте WikiLeaks. В этой депеше сообщается очень многое, но нас интересует только следующее: «В депеше отмечается, что за последние 18 месяцев американские дипломаты успели хорошо узнать Исагуляна, а последний не смущается говорить искренне относительно информации, неблагоприятной для собственного правительства. Он идеалист, проамериканец и имеет в некоторой степени романтическое видение армянского народа». Дело в том, что игра происходит, все-таки, в обои ворота, и не только в посольстве США прослеживают за тем, что происходит в Армении, но и у нас кое-кто старается отслеживать то, чем занимается посольство США. Главное, чтобы было понято – в американском посольстве долгие годы имела место проблема аналитического и информационного отражения событий и процессов в Армении. Более того, некоторые сотрудники посольства явно представляли собой не совсем подготовленных и даже малограмотных «специалистов». Об отдельных сотрудниках посольства в Армении имеется «особое мнение», основывающееся на определенных признаках и впечатлениях (к сожалению, непосредственной информации не так много, но она, все-таки, есть). С приходом в посольство Джозефа Пеннингтона ситуация, видимо, изменилась, работа посольства стала более творческой и осмысленной, но данный материал WikiLeaks, все же, подтвердил ограниченность и отсутствие реалистических оценок у американцев. Речь идет о том, что Г. Исагуляна называют «националистом», и что бы это означало? Насколько известно, в общении с американцами, которое происходило весьма непринужденным образом, Г. Исагулян всегда последовательно выражал свое мнение о том, что какая-либо «сдача» низиной части Карабаха противнику невозможна, и тот, кто попытается это совершить, не жилец на этом свете. Что же в этом националистичного? Невозможность «сдачи» территорий Низинного Карабаха связана с пониманием того, что это приведет к национальной катастрофе для Армении, к уничтожению армянского очага в Карабахе, а также невозможности обороны Армении. Неужели нужно продать с потрохами свою Родину, чтобы американцы не называли человека националистом? Вот понятия «идеалист» и «романтизм» - это достаточно приличные и вполне разумные определения и тесно связаны с рациональной и патриотичной политикой. Интересно, как же в этом случае называть политических лидеров США, которые посылают свои войска во всевозможные регионы мира - наверное «интернационалистами» или «пацифистами». Тем не менее, эта информация не может не радовать, потому что американцы стали пользоваться оценками не только всевозможных псевдолибералов, отчаянно прикидывающихся проамериканистами и давным давно запродавших свою Родину, а вот таких «идеалистов» и романтиков-националистов, как Г. Исагулян, к сожалению не до конца понявшего свою суперзадачу на определенном этапе своей блестящей карьеры.

-

Вернется ли пора революционных романтиков Игорь Мурадян – человек, стоявший у самых истоков Движения, размышляет о пройденном пути, достижениях, ошибках и надеждах… - С чего начался путь к независимой Армении лично для вас? - Я переехал на постоянное жительство в Армению в 1982 году и, в отличие от других, отлично понимал, куда еду. Разочаровавшие многих негативные явления оправдывались для меня главным: я приехал на родину. Однако люди здесь не ощущали себя хозяевами своей страны – Армянского царства, как любила выражаться моя бабушка. В ее сказках Армянское царство существовало, а вот в стране, где жили 3 миллиона армян, его не было. Идея Карабаха сидела во мне с детства - я часто бывал там у родственников. Могу сказать совершенно четко, что карабахцы никогда не верили в то, что Карабах потерян для Армении и навсегда останется в Азербайджане. Тем более что в последние годы, несмотря на усиливающуюся экспансию Азербайджана, ситуация изменилась и люди начали мыслить более свободно. Мысль об освобождении действительно диффузировала в обществе, так что все, что произошло потом, случилось отнюдь не на пустом месте. Конечно же, нужны были пассионарии - люди, способные дать толчок процессам. Но я категорически не согласен с теми, кто считает карабахскую идею авантюризмом – в таком случае авантюризмом надо считать всю историю человечества. Не буду утверждать, что когда начались послабления, у меня в мыслях был только Карабах. Было также желание воспользоваться моментом и дать людям почувствовать, что они живут все-таки в Армянском царстве. И было острое чувство обиды за то, что Армянская ССР и армянский народ по сравнению с остальными республиками находились в очень ущербном состоянии, несмотря на всю свою лояльность к советскому строю. - В какой степени вопрос независимой государственности соотносился с национально-освободительной борьбой? - Идеи независимости на начальном этапе не было – была идея воссоединения родины, которая в определенный момент потребовала выбора декларированной формы. Я всегда считал, что речь идет о национально-освободительном движении, то есть борьбе нации за политическое освобождение - хотя бы потому, что в ООН оно считается субъектом политики. Но было выбрано самоопределение. Тем самым мы ввергли самих себя в дискуссионную зону. Идею самоопределения внедрили люди, появившиеся извне и щеголявшие своим знанием национальных проблем. А конъюнктурность многих местных деятелей привела к отказу от первоначальной цели - воссоединения. Мне кажется, это был не совсем осознанный выбор, тем не менее идея самоопределения победила именно на стыке дилетантских идей с конъюнктурой личных и групповых интересов. - Если не ошибаюсь, впервые эти разногласия проявились в процессе принятия Декларации о независимости. - Я очень хорошо помню скандал, который произошел тогда на сессии Верховного Совета. Ставленники АОД настаивали на очень обтекаемых формулировках в декларации, которые позволили бы не сжигать мосты и допускали возвращение назад, хотя отступать было некуда. Нам прямо говорили, что все наши идеи и требования – это революционный романтизм. А идея независимости появилась тогда как конъюнктурная. До сих пор эта идея ничего не дала нам, кроме красивых слов и лозунгов. Нация все еще разъединена и требует воссоединения. - Бытовало и мнение о том, что новые лидеры слишком поспешили с отмежеванием от Москвы и что их недальновидная политика слишком дорого обошлась народу, в частности, в Арцахе. - На самом деле Карабах и независимость тут были ни при чем – идея независимости витала тогда во многих республиках СССР. Проблема заключалась в проводимой тогда вызывающей и ничем не подкрепленной политике. Надо было не декларировать демонстративно независимость, а договариваться с теми, кто обладал реальной властью в СССР, и соглашаться на правила игры. Вместо этого пошли разговоры о том, что мы, дескать, до поры до времени терпим в республике советские войска, собираемся любой ценой добиваться международного признания и прочие глупости. При этом в экономическом плане у нас был большой люфт, позволявший при разумной политике и умелом пользовании ресурсами рассчитывать на более или менее щадящее существование в предстоящие зимы. Надо было думать о запасах продовольствия и топлива, альтернативных мощностях, договариваться о транспортных инфраструктурах и пр. Но этим, увы, никто не занимался. Взамен новая власть начала… со сбора денег на предприятиях доходных отраслей. Создавалось впечатление, что эти люди были заинтересованы лишь в разрушении старой структуры, но не знали, что делать с доставшимся им наследством и даже боялись его. Возможно, они надеялись очень быстро создать новые экономические базисы, однако тогда такой задачи не стояло: нужно было выживать, по возможности не подвергая народ и вооруженные отряды в Карабахе опасности и жесточайшим испытаниям. Я вообще удивляюсь, что все при этом закончилось средней кровью – не малой, конечно, но и не большой. - В какой момент, на ваш взгляд, были допущены роковые ошибки и Движение пошло не в ту сторону? - Эти люди просто не понимали, за что они взялись. Еще до прихода к власти новая элита откровенно декларировала, что, дескать, они ошибались: присоединить Карабах к Армении невозможно и с этим нужно смириться. И только развитие ситуации не позволило им окончательно предать забвению идею воссоединения. Ситуация развивалась так быстро, что новым руководителям приходилось все время догонять, чтобы возглавить процессы. Этим, кстати, умело пользовались их оппоненты, которые малыми силами и ресурсами создавали новые ситуации, вынуждая тем самым лидеров становиться во главе новых тенденций. Именно тогда началась сдача позиций. Потом уже перед ними встала задача не допустить в Карабахе прихода к власти тех сил, которые действительно выражали интересы и чаяния народа и понимали, что надо делать дальше. Причем оппоненты нового руководства Армении боролись не за власть, а за адекватное управление процессами. И если первые парламентские выборы были общими для Армении и Карабаха, то референдум 21 сентября был проведен отдельно и стал окончанием того этапа, который новое руководство называло революционным романтизмом. Начался этап откровенного предательства. Ведь вооруженные нападения в Карабахе продолжались вплоть до лета 1992 года – неужели нельзя было как-то договориться с русскими? Но у новых властей не было понимания того, что государство создается не на пустом месте, а в советском политическом пространстве, а значит, надо идти по пути осознанных компромиссов. - Тем не менее, что вы считаете самым большим достижением за годы независимости? - Национально-освободительную борьбу. Мы до сих пор живем за счет дивидендов от нее. Сразу после победы в Карабахской войне мы попали в очень благоприятную экономическую фазу. Мир усиленно развивался, и Армения не могла оставаться в стороне от общих процессов. Но вот в какой мере это стало нашей заслугой? На мой взгляд, это был, скорее, период упущений, нежели обретений. Мы, к примеру, до сих пор не поняли, из чего должна состоять наша экономика и за счет чего она должна развиваться. И не только: стратегии развития страны как не было, так и нет до сих пор. - Какой вы видите Армению спустя еще 20 лет? - Если говорить об основанных на реальных выкладках и расчетах прогнозах, то это будет мелкобуржуазное общество, ориентированное на внутреннее потребление. Мало что останется от образования, о науке забудут вообще. Но есть и интуитивные ощущения. Появилось поколение очень амбициозных молодых людей. Этому поколению не хватает образованности и духовности, но оно очень активно, а главное - находится в поиске новых путей и новых решений. Марина Григорян

-