-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Все шли в церковь, даже неверующие Самооборона, организованная инициативной группой в ноябре 1988 года в церкви Св. Григора Лусаворича города Кировабада, помогла местному армянскому населению избежать многочисленных потерь. Но полностью обезопасить армянское население Гандзака от зверств азербайджанцев не удалось. Так, было зафиксировано множество случаев изнасилований, в том числе 60-летней женщины и 9-летней девочки - оба со смертельным исходом. Согласно данным, опубликованным общественной организацией по вопросам армянских беженцев «Аазанг» (правопреемник Комитета самообороны), 2 декабря 1988 года горсовет Кировабада пригласил группу представителей этой организации на похороны трех армянок, якобы скончавшихся в результате тяжелой болезни. Когда в назначенное время они прибыли на кладбище, две женщины уже были похоронены, а третья находилась в закрытом гробу. Городские власти на требование армян открыть гроб ответили отказом. Тогда один из приехавших на похороны армян, М. Адиян, сдвинув крышку гроба, обнаружил на теле покойницы следы насилия. Головорезы, организовавшие широкомасштабное нападение на армянский район Кировабада, первым делом разгромили дом священника отца Саака, находившийся по соседству с армянской церковью. Отец Саак едва успел закрыть двери церкви, чтобы спасти ее от осквернения. Во время митингов, проходивших на площади Ленина, азеры угрожали обезглавить отца Саака и преподнести его голову армянам на подносе. «В трудные времена, в минуты опасности церковь была надежным укрытием для нас, она всегда поддерживала веру и надежду народа. Все шли в церковь, даже неверующие», - рассказывает исполнительный директор организации «Аазанг» Джульетта Вердян. Но в те дни звон колоколов оповещал не о начале мессы, а о нападении врага. По свидетельству Д. Вердян, в Кировабаде имели место поражающие своей дикостью и жестокостью преступления. Так, жену директора школы Рубена Петросяна, которая в эти дни находилась в городской больнице, выкинули вместе с матрасом на улицу. Петросяну не удалось переправить жену в другой город, она скончалась. А 12 стариков из Дома престарелых Кировабада, среди которых была и бывшая преподавательница школы №10 Асмик Тер-Саакян, были заживо похоронены азерами на берегу реки Куры. Позднее та же участь постигла и 35 пациентов психиатрической больницы, находящейся в северной части армянского района Кировабада. На берегу реки бульдозером вырыли общую могилу и побросали их туда. По словам учительницы кировабадской школы №10 Мариам Арустамян, армянские мужчины, уехавшие на заработки в Россию (в их числе был и брат ее супруга), поддавшись на уговоры своих жен (неармянок) вернуться - мол, здесь все спокойно, - в конце 1988-го приехали в Кировабад. Действия жен были спровоцированы властями. Уже в аэропорту их схватили, привязали цепями к машинам и отвезли к котельной, которая находилась напротив кинотеатра «Энгельс». Одна из жительниц этого двора, еврейка по национальности, рассказала, как этих мужчин - их было двенадцать - заперли в котельной и заживо сожгли. «В течение 10-15 дней мы чувствовали запах горелого мяса»,- сказала она. «Многие пропали без вести. Где они? Естественно, все они были убиты. Говорят, что в Гандзаке жертв было мало, при этом забывая, что жертв было относительно мало благодаря нашим усилиям, благодаря парням из деревни Кармир, заблокировавшим дороги. Если бы не комендантский час, в Кировабаде было бы больше жертв», - с трудом сдерживая слезы, говорит Джульетта Вердян. «В Армении не осталось ни одного правительственного органа, в который я не обратился бы по вопросу Кировабада, - рассказывает член организации «Аазанг» Сергей Еремянц. - В Ереване уже проходили митинги, и в эти дни я встречался со многими представителями интеллигенции. Увы, будучи в каком-то эйфорическом состоянии, они не воспринимали нас всерьез. Их больше волновали ереванские митинги, чем положение армян в Азербайджане. А комитет «Карабах» меня вообще разочаровал - их не интересовал не только Кировабад, но и Карабах. Когда произошли трагические ноябрьские события, я встретился с замполитом ереванского гарнизона, полковником Сурковым, который пообещал отправить 2 вертолета в Кировабад. Комитет «Карабах» приписал эту заслугу себе. Тем временем митингующие на Оперной площади были заняты лишь подсчетом статистических данных: сколько человек скончалось, скольких изнасиловали, даже удивлялись, почему число изнасилованных не так велико. Один из членов комитета «Карабах» пообещал в случае их прихода к власти незамедлительно помочь Кировабаду. Однако власти наглухо перекрыли все дороги, и оказать помощь армянам Азербайджана представлялось невозможным». В феврале 1988 г. Сергей Еремянц, объединив всех заинтересованных лиц и при содействии правительственных органов, организовал переселение армян Кировабада в Армению - процесс этот продлился до конца ноября. В результате халатности некоторых лиц было прервано движение возглавляемой им автоколонны, везущей 20 тонн продуктов питания и около 60 добровольцев в Кировабад. Подслушав телефонные разговоры, враг узнал о предстоящей миссии и расположил многотысячное войско в Казахе. Эта операция была заранее согласована с командованием штаба советских войск в Ереване и с Советом министров республики, и в Иджеване автоколонну ожидали два танка и военный вертолет, призванные обеспечить безопасность на территории Азербайджана. Но на пограничной заставе Севана колонну из 14 «Икарусов» не пропустили. Спустя несколько дней, 28 ноября, в Кировабад прибыли военные вертолеты и переправили армян на родину. «Большую помощь в вопросе спасения армянского населения Гандзака оказали Владимир Мовсисян, генерал-полковник Самсонов, полковник Сурков, представители армянской интеллигенции - Маро Маркарян, корреспондент агентства «Арменпресс» Мери Юзбашян, писательница Седа Вермишева, академик Сурен Айвазян и армянские добровольцы, в частности, Исаак Караханян и Бениамин Сисян», - говорит Сергей Еремянц.

-

Авантюра об авентюрах В бакинском Славянском университете состоялась студенческо-ученическая конференция на тему «Сравнение исторических эпосов «Китаби деде Коркут» и «Песнь о Нибелунгах». Мероприятие проводилось в рамках общенационального празднования 86-летия Гейдара Алиева – «общенационального лидера» Азербайджана. Трудно представить, какие параллели нашла азербайджанская профессура, а также студенты и ученики между немецким эпосом «Песнь о Нибелунгах» и пронизанным античеловеческим духом «Китаби деде Коркут». Общее там лишь то, разделение эпоса на отдельные песни. В «Песни о Нибелунгах» таких песен, именуемых авентюрами, тридцать девять, а в «Китаби деде Коркут» - 12 песен. Интересно, даже что академик В. В. Бартольд, первый переводчик и пропагандист общетюркского эпоса на русский язык, признает, что, что в книге «Китаби деде Коркут» «Резко проявляется культ войны для войны». Влюбленный в свою работу В. Бартольд достаточно мягок в своих оценках. В действительности, «Китаби деде Коркут» пропагандирует не войну ради войны, а набеги и грабежи. В среде тюрок уважением пользуется лишь тот, кто принимал участие в набегах, грабил деревни оседлых людей, проливал кровь, рубил головы. Интересно, что согласно самому эпосу, мальчикам в описываемые в эпосе времена давалось имя лишь после того, как они «пролили кровь», то есть убили человека. Вот характерный для «Китаби дед Коркут» эпизод: «Казан посмотрел направо – громко расхохотался, посмотрел налево – проникся большой радостью, посмотрел перед собой, увидел своего сына Уруза – ударил рукой об руку, заплакал». После того, как обиженный сын спрашивает у него о причине столь неприязненного отношения к нему, отец отвечает: «Приди сюда, мой детеныш, сын. Как посмотрел я направо, увидел брата, Кара-Гюне, он отрубил головы, пролил кровь, получил награду, достиг славы. Как посмотрел налево, увидел воспитавшего меня Аруза; он отрубил головы, пролил кровь, получил награду, достиг славы. Как посмотрел перед собой, увидел тебя; шестнадцать лет ты прожил; настанет день, я паду мертвым, останешься ты; лука ты не натягивал, стрелы не выпускал, крови не проливал, награды среди храбрых огузов не получал». Излишне говорить, что сокровенным желанием Казана, отца Уруза, видеть сына убийцей, проливающего кровь и рубящего головы людей. А желанная награда – это участие в дележе награбленного. Излишне также говорить, что желавший заслужить одобрение отца Уруз таковым и становится – убийцей и грабителем – и принимает участие в грабежах. Как же иначе он может «достичь славы и получать награды»? Вот наставление его отца: «Сын, хотя бы ты убил тысячу гяуров, никто с тебя платы за кровь не потребует; это – гяуры нечистой веры». «Китаби деде Коркут» - произведение огузских племен, по мнению ученых, зародилось в туркестанских степях, затем вместе со сказителями «перекочевало» в Переднюю Азию, где и было впервые записано. Произошло это событие примерно со второй половины ХIV до середины ХV вв. К тому времени огузы уже примерно три как обитали в Передней Азии, в том числе и на юге Южного Кавказа. Естественно, что в книге, при постоянном упоминании прошлых, нашли свое место многочисленные топонимы (Трапезунт, Стамбул, Ахалцих, Алынджак) нового места обитания. При этом в эпосе каждый раз подчеркивается, что это – место обитания «гяуров», то есть «неверных», не мусульман. Вообще, прибывшие в Переднюю Азию огузские племена Белого и Черного баранов не различали национальной принадлежности местных народов и звали их всех общим словом «гяуры». Сам эпос представляет из себя великолепное пособие по изучению быта и нрава тюркских кочевников, их верований, одежды, пищи, семейных, внутриплеменных и межплеменных отношений. И безусловно представляет из себя этнографическую ценность. Не случайны споры между некоторыми тюркскими народами об исконно «этнической» принадлежности эпоса. Занятно, что Азербайджан, сегодня установивший памятник Деде Коркуту, еще в сороковых годах прошлого века напрочь отрекался от сопричастности с эпосом. Тогда в этой республике доминировала «мидийская» теория происхождения азербайджанцев. Азербайджан в очередной раз отрекался от собственной истории. Так, лидер азербайджанских коммунистов М. Дж. Багиров, выступая на ХVIII съезде компартии Азербайджана рисовал образ тюрок-кочевников как грабителей и убийц, «мало соответствующих образу предков азербайджанского народа». В тщетном рвении «облагородить» свое прошлое азербайджанцы начали кампанию по отречению от эпоса «Китаби деде Коркут». Отдельным счастливчикам даже удавалось пробить статьи об этом в союзной прессе. Так, в газете «Правда» от 2 августа 1951 года была опубликована статья некоего Д. Джафарова «Об эпосе «Деде Коркут», в которой автор пытался доказать непричастность азербайджанцев как к эпосу, так и собственно тюркам. Но это уже были рецидивы «детской болезни» поиска собственного этногенеза. Сегодня азербайджанцы твердо определились: они – тюрки. Больше того, они яростно борются за право на единоличное «авторство» «Китаби Деде Коркут». И, как видим, пытается найти параллели между тюркским эпосом и «Песней о Нибелунгах». Вообще, азербайджанцам трудно позавидовать. Им постоянно приходится решать нерешаемую задачу: остаться тюрками, каковыми они есть на самом деле, и преподнести себя миру в качестве автохтонов на Южном Кавказе и в Передней Азии. Да еще и застолбить за собой «авторство» эпоса «Китаби деде Коркут». Между тем, как это заметил еще В. Бартольд, эпос показывает пути перекочевывания тюркских племен в Переднюю Азию, и, что гораздо интереснее, периоды «заселения» отдельных регионов Южного Кавказа. Так, Бартольд замечает, что ко времени письменного оформления эпоса Барда (Партав) и Гянджа (Гандзак) «находились вне области огузов». Данный вывод выдающего историка полностью опровергает претензии азербайджанцев на проживавших в этом регионе мыслителей и поэтов, в частности, Низами. Лишается всякого основания и утверждение бакинских пропагандистов об автохтонности тюркского населения на территории не только Южного Кавказа, но и всей Малой и Передней Азии. Однако если для этого общеизвестного вывода читать «Китаби Деде Коркут» было вовсе не обязательно, то следующий отрывок, «выловленный» нами из эпоса, представляет несомненный интерес. «Между тем, из крепости Дадиана с непокрытой головой, из крепости Ахалцых вышел разведчик гяуров, увидел их (отряд тюркских кочевников, собравшихся напасть на Ахалцых. – Л. М.-Ш.), пришел к тагавору и сказал: «Чего ты сидишь?..» Обратим внимание, разведчик из Ахалциха, заметивший отряд разбойников, пришел к своему тагавору (арм. - венценосец, царь, правитель). Таговором в эпосе именуется и правитель Трапезунта. Может ли быть более убедительное указание на национальную принадлежность этих городов и их правителей? Таким образом, самый что ни на есть тюркский источник является убедительным подтверждением несостоятельности притязаний Азербайджана на Арцах и утверждений о неармянском происхождении Джавахка.

-

-

-

Совершенно верно, на форуме существует масса тем о так любимом вами "умном" режиме. Возможно вы и обладаете даром определять величину гонорара между строк, возможно даже сумеете объяснить, почему "заказные" статьи не публикуются провластными СМИ, а по-моему все до безобразия просто: вякать на Мелик-Шахназаряна, в отличие от вас НЕ воюющего со своими соотечественниками, на порядок безопаснее, чем реально "бороться против режима, уничтожающего вашу страну".

-

Римма Демирчян Как Карен Демирчян отстоял государственный язык Сегодня очень много говорится об исключительной роли языка в процессе формирования национального мышления и самосознания, необходимости расширения сферы его воздействия... При этом многие почему-то забывают, что основа всему этому была заложена еще в 70-е годы, когда принималась так называемая «брежневская Конституция». Проблема заключалась в том, что в конституциях трех закавказских республик, принятых еще в 1936 году, в качестве государственного языка были закреплены родные языки (в отличие от остальных союзных республик, где государственный язык был русский). И вот, когда в 1977 году создавалась Конституция «развитого социалистического общества», решено было устранить это различие, признав в Азербайджане, Армении и Грузии русский язык государственным. Это, естественно, вызвало в республике волну недовольства, особенно среди научной и творческой интеллигенции. Григор Ханджян, Сильва Капутикян, Шираз, Серо Ханзадян, Амо Сагиян, Ваагн Давтян и другие открыто выражали свое несогласие, не ведая, как тяжело К. Демирчян преодолевал упорное сопротивление в этом вопросе высшего партийного руководства страны. Весной 1978 года мы с Кареном были в Москве, когда однажды он вернулся из ЦК КПСС (куда ходил как на работу — с утра до позднего вечера) очень озабоченным: волнуясь, он объяснил мне, что в секретариате ему сообщили о решении изменить в Конституции Арм. ССР статью о языке и что на это требуется его согласие. А поскольку Карен наотрез отказался, ему дали на размышление один день, посоветовав не упорствовать и хорошенько подумать, прежде чем окончательно ответить. На выходе из секретариата он столкнулся с Эдуардом Шеварднадзе, от которого узнал, что тот и Г. Алиев уже дали согласие на изменение в Конституции статуса языка. Это крайне осложнило его позицию: он оставался в абсолютном одиночестве в противостоянии с Кремлем. Тем не менее, все последующие дни, как его ни уговаривали, ни принуждали и даже угрожали, он своего согласия не дал. Дошло до того, что он вынужден был сказать: «Если решение о языке все-таки будет принято, оно будет принято при новом первом секретаре республики — я подам в отставку и готов написать заявление об уходе хоть сейчас». При очевидных успехах республики и высоком авторитете ее руководителя согласиться с этим в Кремле не могли, к тому же слишком явной была бы мотивация подобной кадровой перестановки, поэтому ЦК пришлось пойти на попятную, но с непременным условием — чтобы текст статьи о языке для новой Конституции Карен написал бы сам. Вечером, вернувшись в гостиницу, не переодевшись, не поужинав, он сразу же начал работать над текстом. Хотя содержание этой статьи давно уже созрело в его голове, он с присущей ему ответственностью долго сидел за рабочим столом, набрасывая варианты, тщательно обдумывая и шлифуя каждое слово, каждый штрих. Я, наш сын Самвел, брат Карена Камо просидели с ним до 4 утра, но больше не выдержав, ушли спать, а он все продолжал писать. В 9 часов в Секретариат был представлен готовый текст статьи, далее она должна была быть вынесена на рассмотрение Политбюро. О том, как проходило заседание Политбюро, позже рассказывал аккредитованный при Правительстве СССР корреспондент ТАСС Михаил Баратянц. «В ходе обсуждения Карен Демирчян твердо отстаивал свой вариант, секретарь ЦК КПСС М. Суслов бестактно оборвал его: «А вы, молодой человек, лучше сядьте и не мешайте». На что Карен Серобович, не оставшись в долгу, столь же резко ответил, что он, Суслов, не имеет представления об обсуждаемом вопросе: ведь за рубежом проживает многочисленная армянская диаспора, которая считает Советскую Армению своей единственной Родиной. Изменение в Конституции статьи о языке будет негативно воспринято, вызовет волнения и существенно повлияет на просоветскую ориентацию армянских зарубежных колоний. Все напряженно ожидали взрыва, но, как ни странно, Суслов промолчал...» Позже в Ереване статья о языке была еще раз детально обсуждена с секретарем по идеологии К. Даллакяном и вынесена на бюро ЦК КП Армении, с тем, чтобы буквально через день-два утвердить ее на пленуме ЦК, а затем и на сессии Верховного Совета республики. Однако, пока в Ереване готовились к пленуму, в Тбилиси начались известные события: студенчество осадило здание ВС с требованием признать грузинский язык государственным. Вполне возможно, что эти выступления были инспирированы самим руководством Грузии, желавшим любой ценой не отставать от армян. Не исключено также, что имела место обыкновенная утечка информации — по словам очевидцев, люди несли плакаты с требованиями дать грузинам то, что дали армянам — родной язык в виде государственного. Шеварднадзе обратился к Л. Брежневу: «То, о чем Вас предупреждал Демирчян, случилось в Грузии». Руководство КПСС, уже давшее слабинку в нашем случае, в итоге разрешило и соседям сохранить государственный статус национального языка. В дальнейшем, чтобы поднять пошатнувшийся в Грузии авторитет Э. Шеварднадзе, его сделали кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, а Карен вследствие этого противостояния «заработал еще один минус в своем досье». Поэтому более чем странно читать в книге воспоминаний Шеварднадзе «Мой выбор» строки, где он пишет о своих «героических» усилиях, позволивших сохранить государственный статус грузинского языка, непонятным образом забывая, что сам же, не желая портить отношений с Кремлем, с ходу дал согласие на изменение соответствующей статьи в Конституции. Если вопрос сохранения грузинского языка как государственного был (как пишет Шеварднадзе в своих мемуарах) в определенной мере согласован с Л. Брежневым, то чем объяснить волну протестов, осаду здания Верховного Совета и многочисленные митинги, проходившие в Тбилиси... Еще вопрос: каким образом, когда Шеварднадзе, опять же по его словам, «решил действовать по своему усмотрению», у него сразу же оказался текст статьи, написанный рукой Демирчяна? Очевидно, что соответствующий текст ему был любезно предоставлен ЦК КПСС. Откровенно и честно об этом пишет в своих записях более позднего периода сам Карен, недоумевая по поводу «неточностей» в мемуарах грузинского коллеги. «Он (Шеварднадзе) пишет, что при поддержке Брежнева, наперекор Суслову, провел в Конституцию статью о языке (сплошной обман), на самом деле он вероломно отказался от статьи, чем нарушил нашу договоренность отстаивать ее, тайно предал меня». В записях Демирчяна, датированных 28.10.1989 г., есть и такой фрагмент: «Сделать то, что разрешено теперь, не значит сделать то же самое в те времена, когда на все ставилось табу. Я помню эпопею с языком (как мы боролись за включение статьи о государственном языке в Конституцию). А ведь сегодня сам центр чуть ли не торопит с принятием таких статей всеми республиками. ...Разве на этом честно наживать политический капитал? Будь нынешнее руководство республики честным, оно сказало бы о том, что при апогее застоя мы принимали Конституцию со статьей об армянском языке как государственном». Кстати, тот же Шеварднадзе в своих личностных воспоминаниях о Карене писал: «Могу сказать, что в самое-самое застойное время он почти всегда находил правильный, рискованный выход, если того требовали интересы его республики»... Вопрос принятия статьи о языке не носил формального характера: цель, которую преследовал лидер республики, была крайне важна и актуальна — поднять роль и место родного языка и литературы в формировании истинно национального культурного пространства. В этой связи вопрос повышения эффективности преподавания армянского языка и литературы в общеобразовательных школах считался одним из приоритетных, чему красноречивое подтверждение та регулярность, с которой он выносился на обсуждение Секретариата и Бюро ЦК КП Армении. Даже такой, казалось, частный вопрос, как деление классов на уроках армянского языка с целью повышения уровня образования и трудоустройства педагогов-языковедов, и то решался на высоком «союзном уровне». Не говоря уже о том, что Карен Демирчян лично инициировал проведение во всесоюзном масштабе (в Большом театре или в Колонном зале Дома Союзов) юбилеев классиков армянской литературы. Так были отмечены юбилеи Х. Абовяна, Е. Чаренца, М. Налбандяна, А. Исаакяна, Саят-Новы и др. Большими тиражами издавались произведения армянских авторов на русском и других иностранных языках, проводились ежегодные переводческие праздники. Словом, самая широкая общественность (и не только в СССР) имела возможность приобщиться к армянской литературе, к нашей национальной культуре, неизменно занимавшей свое достойное место в мире. ...Мои современники помнят телепередачу «Наш язык — наше слово», восстановленную два года назад. Ее вместе с лингвистами и языковедами (в том числе и с Н. Парсамян) много лет вел ныне членкор НАН РА Артем Саркисян. Тогда передача по праву завоевала симпатии самого широкого зрителя, поскольку, будучи очень живой, интересной, нетрадиционной, обучала правильному употреблению отдельных слов и выражений армянского языка, обращала внимание на нюансы и специфику разговорной речи, и мало кто знает, что именно за нее (за излишнее внимание к национальному языку) Карен Демирчян получил замечание на Секретариате ЦК КПСС. Это, однако, отнюдь не помешало при его прямой поддержке присудить телепередаче Государственную премию Арм. ССР. А вообще-то он считал, что армяне должны быть «биязычной» нацией (Карен Серобович использовал этот термин), сознавая, что русский не только единственное в СССР средство межнационального общения, но также позволяет получать полноценную культурную, научную и образовательную информацию. Хотя издательское дело (в том числе и выпуск специальной литературы) в республике было на более чем удовлетворительном уровне, поспеть за все возрастающим объемом информации было немыслимо. Научная и творческая интеллигенция, специалисты всех сфер и уровней получали новейшую информацию по своим отраслям именно через русскую периодическую печать (реферативные журналы, научные бюллетени, многочисленные монографии и т. д.), а студенты наших вузов, особенно технических, в основном пользовались учебниками и пособиями на русском языке. Поэтому более чем непонятно звучало злопыхательство отдельных недоброжелателей о том, что якобы все должностные лица в республике имеют русское образование, а армянское образование недооценивается. Однажды мы с Кареном не поленились подсчитать, и выяснилась любопытная деталь — подавляющее большинство руководящих работников республики (в том числе и сам Карен) получили армянское образование: Ф. Саркисян, А. Киракосян. Дж. Киракосян, В. Галумян, К. Гамбарян, К. Даллакян, В. Мовсесян, Л. Гарибджанян и др., а также секретари райкомов, председатели райисполкомов, министры, председатели комитетов — одним словом, для всего партийно-хозяйственного актива республики (за очень редкими исключениями) базовый язык был армянский. Другое дело, что все они в основном хорошо, а порой и отлично владели русским языком, эта биязычность руководства была одним из необходимых условий успешной работы: странно, если не сказать неприглядно, выглядели бы представители Армении на многочисленных совещаниях всесоюзного ранга, пленумах ЦК КПСС, сессиях Верховного Совета СССР, встречах со своими коллегами из союзных республик, не владей они русским. В то же время все пленумы ЦК КП Армении, партхозактивы, республиканские совещания проводились на армянском языке, что вызывало, прямо скажем, зависть партийных функционеров и госчиновников других союзных республик. Доклады же, которые Карен готовил для Москвы, были на русском, затем эти материалы переводились на армянский, адекватность и точность этих переводов скрупулезно проверялась им лично. ...Но где сегодня «радетели чистоты родного языка», когда во всех средствах массовой информации, на всех государственных уровнях качество применяемого армянского языка вызывает озабоченность и тревогу? Нелепыми и неуклюжими выглядят попытки насильственного внедрения в наш обиход английского языка. Кроме того что разговорная речь значительной части нашей молодежи изобилует «полиязычным» сленгом, еще и визуальная реклама — вывески торговых объектов, развлекательных комплексов и пр. пестрят надписями на английском языке, несмотря на то что им владеет лишь незначительная часть населения республики. Нисколько не принижая значения иностранных языков в актуальном процессе внедрения в нашу жизнь общеевропейских и, если хотите, общечеловеческих стандартов и ценностей, хочется надеяться, что при этом не будет нарушена соразмерность, паритетность использования не только родного, но и русского языка, традиционно остающегося важнейшим средством межнационального общения.

-

В Адыгее за хулиганство по мотивам национальной ненависти и вражды осужден начальник поселкового отделения милиции. Пьяный майор милиции в центре поселка Энем Тахтамукайского района Адыгеи недалеко от Дома культуры несколько раз ударил двенадцатилетнего ребенка-армянина. В адрес родственников подростка начальник Яблоновского поселкового отделения милиции начал выкрикивать оскорбления, при этом явно проявляя свою ненависть к представителям армянской национальности. Когда окружающие попытались утихомирить разбушевавшегося милиционера, он стал угрожать им физической расправой, в том числе с использованием служебного положения. Тахтамукайский районный суд признал его виновным по части 2 статьи 213 УК РФ и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Как рассказали в прокуратуре Республики Адыгея, в качестве смягчающих обстоятельств суд учел добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда потерпевшим, положительные характеристики по месту жительства и прежней работы и то, что начальник ПОМ совершил преступление впервые. Милиционер уволен из органов внутренних дел. Российская газета

-

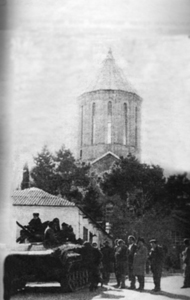

Наира Мартиросян Кировабад «С турком дружи, но палку из рук не выпускай!» Кировабад - один из древнейших городов Закавказья. В армянских рукописях V века он называется «армянский город Гандзак». Почти два тысячелетия местное армянское население жило под угрозой физического уничтожения. В ноябре 1988 года азербайджанцам удалось окончательно изгнать армян из этого древнейшего города исторической Армении. «До 1960-х годов в Гандзаке проживало более 45 тысяч армян, - говорит Джульетта Вердян, исполнительный директор общественной организации беженцев-армян «Аазанг». - Антиармянская политика усилилась с приходом к власти Гейдара Алиева, и если армянин был директором, то превращался в замдиректора, если главным инженером - становился просто инженером... Тогда и начался отток армянского населения, особенно представителей интеллигенции, в Армению». Река Гянджачай (Гандзак) делит город на две части: в правой части располагались армянские кварталы, в левой - азербайджанские. Азербайджанцы стали селиться в армянской части города при Г. Алиеве, и уже в 1988 году они составляли здесь уже 15 процентов. Армянский и азербайджанский кварталы соединял мостик, но их разделяла застарелая глухая вражда, завуалированная фальшивым советским интернационализмом. Гандзак был вторым по значению промышленным городом Азербайджана - как в свое время Ленинакан в Армении. Армяне Гандзака - будь то в сфере науки, культуры, промышленности, искусства или ремесел - отличались исключительными способностями. После изгнания армян азербайджанцы не зря сетовали: «Золотые головы ушли, пришли золотые зубы...», подразумевая под последними покинувших Армению азербайджанцев, занимавшихся исключительно сельским хозяйством. Однако все крупные предприятия находились в азербайджанской части города, а площадь Ленина всегда украшал большой стенд с фотографиями городов-побратимов - Ленинакана, Кутаиси и Кировабада. Первые тревожные симптомы проявились именно в Кировабаде. «В 1959-м, после победы футбольной команды «Ленинакан» из Армении над кировабадским «Динамо», азербайджанцы пошли громить армянские дома. Права народная поговорка: с турком дружи, но палку из рук не выпускай!», - рассказывает председатель организации «Аазанг» Гриша Оганезов. «Стадион «Спартак» был расположен в армянском квартале, там же рядом находилась армянская школа имени Абовяна, - дополняет его рассказ о событиях 1959 года Дж. Вердян. - В тот день учеников отправили собирать хлопок. Когда они возвращались, разъяренная толпа, увидев школьников-армян, накинулась на них. Один из азербайджанцев ударил ножом в спину девятиклассника. В кировабадской городской больнице парня не приняли, пришлось отвезти его в Ханлар». «Гандзак был 100-процентным армянским городом. Турецкие кварталы возникли здесь только после армянских погромов 1905 года. В 1905-м они начались 18 ноября, а в 1988-м - 21ноября», - замечает член «Аазанга» Сергей Еремянц. Г. Алиев создал в Баку фонд, в который азербайджанские толстосумы в порядке «национальной дани» вносили крупные суммы. По словам С. Еремянца, Алиев благодаря этим средствам еще в 1980-х сумел подкупить многие советские СМИ. Кстати, фонд «Гейдар Алиев» действует до сих пор, щедро финансируя всевозможные лживые публикации азербайджанцев. «Во времена власти Алиева в Азербайджане выходила русскоязычная газета. В одном из ее номеров за 1981 год на странице, посвященной Армении, герб ее умышленно изобразили без горы Масис, а в следующем номере изобразили герб уже без виноградной грозди и колосьев. А власти Армении словно бы ничего не замечали, - говорит гандзакец С. Еремянц: - Когда я работал учителем в одном из сел Ханларского района, со мной приключилась такая история. Азербайджанские школьники написали на классной доске ругательства в адрес армян. Несмотря на все мои требования, они отказались стереть надпись. Я в гневе дал оплеуху одному из учеников. Тут из соседней комнаты пришла учительница математики по имени Зейнаб, являвшаяся руководителем мусаватистской организации села, и сказала мне: «Сергей, армянам пришел конец, скоро мы всех вас вырежем!». Через четыре дня на меня в учительской набросился отец наказанного ученика. «Вот придет время, и мы начнем вас поголовно вырезать - и в Азербайджане, и в Армении!». И уже в 1987-м начались известные события в Чардахлу...» «Аквариум дружбы»? В точном соответствии с кровавым сумгаитским сценарием в Гандзаке были отключены электричество и телефоны. При поддержке милиции и учителей азербайджанская молодежь напала на армянский квартал. Первой подверглась нападению квартира Виктора Асряна, отца которого распоясавшаяся толпа жестоко избила. «Последние 14 лет я работала в интернациональной школе №14 имени Жданова, где было 120 учителей, - рассказывает Дж. Вердян. - После Сумгаита отношения в школе изменились кардинально: все стали враждебно относиться к армянским детям и учителям. Как раз в эти дни азербайджанцы схватили 11-летнего ученика-армянина и впихнули его в валявшуюся на улице трубу. К счастью, крики мальчика услышал живший поблизости парень по имени Андраник и спас ребенка. Тогда же всем стало ясно, что хваленый азербайджанский интернационализм надуман и лжив. Все крупные антиармянские мероприятия проводились в зале нашей школы, а руководил ими начальник внутренних дел Кировабада Мехтиев. Я никогда не забуду сказанные им во всеуслышание слова: «Азербайджан - аквариум дружбы!». «Как же тогда получилось, что в этом аквариуме дружбы 10500 человек набросились на мирный армянский квартал?» - спросила я у него. «Это были хулиганские действия»,- последовал ответ. - «Если в одном городе появляется сразу 10500 хулиганов, то, значит, и мы, педагоги, сильно виноваты в этом»,- парировала я. Именно во время этого собрания нас обязали дать Горбачеву телеграмму с требованием не отдавать Карабах армянам. Велели даже показать квитанцию об отправке телеграммы. «Мы нашу красавицу (имел в виду Карабах) никому не подарим!» - заявил Мехтиев. «Красавица-жена от хорошего мужа никогда не уйдет!» - ответила я». Межнациональная напряженность в Кировабаде неуклонно росла. «17 ноября на площади Ленина был организован митинг, который продолжался четыре дня, - свидетельствует Г. Оганезов. - Были уточнены адреса всех армян, на их домах нарисованы кресты...» В эти самые дни в гандзакской церкви Сурб Григор Лусаворич был сформирован комитет самообороны во главе с священником отцом Сааком. На территории храма, действующего с 1856 года, нашли пристанище 650 чудом спасшихся армянских семей, проживавших в азербайджанском квартале. Церковь превратилась в больницу, столовую, гостиницу... Здесь даже родились два младенца. Мальчика назвали Андраник - в честь Полководца. Благодаря отчаянной храбрости армянских парней инициативной группе удалось организовать самооборону, и в первую очередь вывезти из турецкой части армянское население. Эта группа оставалась в Кировабаде вплоть до 1989 года - пока отсюда не уехал последний армянин. Рассказывает бывшая учительница кировабадской школы Лидия Еремянц: «Придя 21 ноября в школу, я увидела, что барельеф Хачатура Абовяна разбит, а вся учительская разгромлена. Улица Шаумяна, самая большая в Кировабаде, была разрушена от начала и до конца. В учительской армянам велели немедленно разойтись, поскольку на улицах собрались толпы азербайджанцев и с лозунгами «Смерть армянам!» движутся в сторону армянских районов. Я кинулась в детский сад, но оказалось, что ребенка моего там нет - муж, предчувствуя недоброе, взял его с собой на работу. Мы жили в азербайджанской части города. Оставаться там было крайне опасно, и мы пошли к моей матери. Так я и не побывала больше в нашей только что отремонтированной и обставленной квартире, которую потом разграбили. По ночам мы не спали - разжигали огонь в бочках и с ужасом ждали рассвета. Было принято решение эвакуировать в первую очередь женщин и детей. Нас сопроводили до военного аэродрома. Когда прочитали мое имя, вместо меня пролезла какая-то женщина - спастись любой ценой... Как на войне. С двумя детьми и всего одним узелком. Было так страшно... В школе историю армянского народа мы не проходили, но я много слышала о судьбе армян, которые из поколения в поколение возводили дома и лишались их. Все отдали туркам, бросили. Я была оскорблена, рыдала и не могла успокоиться. Была оскорблена тем, что армянин, оказывается, не вправе жить в городе, где родился и вырос... На военном аэродроме нас несколько раз сажали и высаживали из самолета, снова и снова зачитывали списки. Повсюду детский плач, крики... настоящая эвакуация, о которой я знала только по фильмам об Отечественной войне. Когда в иллюминаторе военного самолета показался Ереван, я зарыдала еще сильней. Это было 30ноября 1988 года». 1 декабря газета «Авангард» рассказала о том, как удалось спастись этой молодой женщине. И 20 лет спустя наши депортированные из Азербайджана соотечественники помнят события тех кошмарных дней. Память эта не сотрется, более того - из дали времен она еще горче...

-

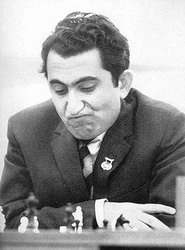

Арис Казинян Треугольник футбольной дипломатии Трибуны не обращали никакого внимания на вытворяемое безобразие; потеха между тем шла жаркая – мировой судья был избит и выдворен с поля. На носилках были вынесены и тела боковых арбитров. Игра без правил даже не забавляла болельщиков, они дремали или в лучшем случае безразлично наблюдали за беспределом. В тот страшный год никто ставок не делал: букмекеры откровенно зевали и проклинали свое неблагодарное ремесло. В самом скором времени выделявшаяся агрессивным нравом команда всем составом вывалилась на поле, чем и обеспечила себе не только численный, но и военный перевес. Соперник держал оборону, однако силы были на исходе, к тому же свирепые «чистильщики» в колпаках действовали не совсем аккуратно – ломали ноги, руки, головы, судьбы… Адресованный ему из далекого прошлого мяч был размером со школьный глобус. К тому же этот глобус в свое время хорошо пинали, вероятно, зрители на трибунах. Футболист технично обработал его и ринулся вперед. Обыгрывая агрессоров одного за другим, он вплотную приблизился к штрафной площадке соперника, однако был повален. Красной карточки показано, конечно, не было – судья укрылся в здании дипломатического представительства своей страны, но было дозволено нанести штрафной удар: все равно от ворот очень далеко – расстояние в 80 лет. Именно в тот день Юрий Джоркаефф и вколотит глобус в сетку команды «молодых турок»… Официальная Анкара заприметила футболиста давно: еще в групповом турнире Кубка УЕФА (сезон 1993-1994гг.) он в составе «Монако» отметился взятием ворот турецкого «Галатасарая», после чего не преминул заявить: «Это мой первый ответ на армянский Геноцид». Гол, следует напомнить, не имел решающего значения (он был вторым, первый забил Шиффо, а автором третьего станет Клинсман), но одного такого заявления, конечно, было достаточно для объявления Джоркаеффа нежелательной персоной в Турции. Уже в августе 1998 года Анкара заявила о неприемлемости его визита в Турцию в составе сборной мира в качестве участника матча с национальной сборной, посвященного 75-летию образования Турецкой Республики. Включение футболиста в состав прибывающей в Стамбул команды звезд было официально расценено как «личное оскорбление». Впрочем, к этому времени поборник международного признания Геноцида армян сам заявит о своем абсолютном нежелании ехать в Стамбул. Нечто подобное произойдет и в 2000 году, когда Джоркаефф откажется от участия в намеченном на 15 ноября товарищеском матче между сборными Турции и Франции. Как писала тогда газета Turkiye, «беспочвенные армянские обвинения о Геноциде начали распространяться и на большой спорт». Спустя три месяца Юрий Джоркаефф вместе с другим членом звездной команды Франции, чемпионом мира Аленом Богосяном, поблагодарит президента Пятой Республики за официальное признание Геноцида армян. С некоторых пор в региональном политическом лексиконе появилось новое словосочетание – «футбольная дипломатия». Каждый раз, когда умные люди строят свои умные рассуждения на эту тему, мне вспоминается история с Джоркаеффом. История, которая является подлинным отражением сути, направленности и характера турецкой версии «футбольной дипломатии». Впрочем, известна и азербайджанская версия. В конце 60-х годов, когда на волне национального пробуждения комплектовалась команда «Арарат», Комитет по физкультуре и спорту при Совете министров Азербайджанской ССР не отпускал в Ереван армянских футболистов, в их числе лучшего игрока бакинского «Нефтчи», участника чемпионата мира 1966 года Эдуарда Маркарова. Московский журналист О. Попов, посетивший в 1971 году Баку, написал материал, который так и не был одобрен цензурой и, к сожалению, остался неопубликованным. Уже в 2002 году очерк был напечатан в прекрасной книге А. Григоряна «Бразильцы» армянского футбола». Приведем несколько цитат из неопубликованного материала московского корреспондента: «Республиканская газета «Спорт» (ранее – «Физкультурник Азербайджана») сочла возможным жестоко «высечь» и развенчать своего футбольного кумира после десятилетнего самозабвенного воспевания ему величественного «Славься!» Не выстрадав до конца свою боль, не заглушив чувства обиды на любимца, взялись они за «разгромную» статью. А тут еще председатель Комитета по физкультуре и спорту при Совете министров Азербайджанской ССР М. Искандеров подлил масла в огонь: «Всыпьте ему как следует, чтоб другим неповадно было». Всыпали. В большой статье под заголовком «Где вы, Эдуард Маркаров?» бывший пять лет капитаном «Нефтчи» игрок обвинялся в коварстве и предательстве, во лжи и трусости, эгоизме и алчности… Привожу дословно выдержку из статьи: «Говорят, Эдик уже получил в Ереване меблированную трехкомнатную квартиру. Но тогда пусть он сдаст две квартиры в Баку (по ул. Басина и по ул. Пушкина). А ему обещают «Волгу», всевозможные льготы, место в аспирантуре и – в будущем – маркаровскую школу». Газету рвали из рук… Статья исторгала из уст болельщиков стоны, ругань, вопли, из глаз – слезы. Самые «темпераментные», оскорбленные «предательством» любимца, приходили к дому на улице Басина и бросали камни в окна его квартиры. Может быть, они не знали точно этаж, может, меткости лишало их «состояние аффекта», только стекла разлетались брызгами у соседей. В квартире же осужденного толпой кумира красивая молодая женщина в ужасе прижимала к себе очаровательного черноглазого малыша. Это были Стелла и Эрик Маркаровы». Почти Сумгаит… А есть еще версия армянская. Подлинная, продиктованная не извне, а исключительно внутренним побуждением и пробуждением. На ней стоит, пожалуй, остановиться подробнее. История порой развивается иррациональными витками - этакая инверсия национального давления и температуры. После Отечественной войны и репрессий, стоивших армянскому народу истребления второго вслед за чудовищным Геноцидом поколения, казалось, что адекватного национальным запросам воспроизводства ждать придется очень долго. Тем более что призванные консолидировать общество массовые акции, каковыми в советский период были обязательные парады, разные торжества и социалистические маевки, служили в большей степени интернациональному, нежели национальному сплочению. Именно в этот судьбоносный исторический отрезок на сцену общественной жизни армянского народа неожиданно для многих и выдвинется Спорт – наиболее легальный способ проявления приглушенных социалистическим рупором патриотических чувств. Завоеванное в 1952 году в Хельсинки олимпийское золото гимнаста Гранта Шагиняна станет первым мощным зарядом общенационального пробуждения. Вслед за этим выдающимся достижением золотые медали олимпиад завоюют гимнаст Альберт Азарян и боксер Владимир Енгибарян. К началу 60-х большой спорт поистине станет одним из консолидирующих нацию факторов: сами спортсмены будут восприниматься в ранге настоящих национальных героев. Коронация же в 1963 году девятого шахматного чемпиона Тиграна Петросяна ознаменует апогей общенационального энергетического выброса: неспроста великий Мартирос Сарьян пишет портрет шахматиста, брови которого однозначно отражают панораму двуглавого Арарата. Именно в 1963 году ереванская футбольная команда «Спартак» и будет переименована в «Арарат». И стоило ли нарекать клуб столь громким названием - ведь первой вершине человечества не пристало быть даже второй в чемпионате, по крайней мере, завоеванное в 1971 году серебро – уж, конечно, не библейский уровень Арарата. Впрочем, стоило! Ибо сам период национального пробуждения диктовал свои условия: именно для будущего чемпиона и был выстроен красавец стадион «Раздан»; выстроен на деньги Гюльбенкяна. К тому же легальное восклицание в 70 тысяч голосов одного лишь названия «Арарат», причем в считанных километрах от оккупированного национального символа – это похлеще любой политической манифестации. Никите Симоняну предстояло решить еще одну задачу. Сам он едва ли догадывался об этой своей миссии, однако национальная мысль ожидала ответа на совершенно конкретный вопрос: способно ли нынешнее поколение армян на коллективное достижение? Успехи в индивидуальных видах спорта – гимнастика, бокс, шахматы… – есть констатация сохранности традиционно высокого потенциала отдельных составляющих нации, но не более. В этом отношении лучшего кандидата, чем заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпийских игр, четырежды чемпион СССР, дважды обладатель Кубка СССР Никита Симонян просто не существовало. Ко всему прочему принципиальный и благородный человек, а самое главное – соотечественник. Осенью 1973 года он даст ответ на этот (далеко не спортивный) вопрос – при грамотном ведении дела «армянские индивидуалисты» способны на все - необходим Наставник! 10 октября 1973 года переполненные «Лужники» изливались араратской лавой: в драматическом финальном поединке со звездной командой киевского «Динамо» ереванский «Арарат» впервые станет обладателем Кубка СССР. Столь мощного вулкана страстей и эмоций московская синеклиза еще не видела. Спустя ровно 18 дней наша команда будет провозглашена и чемпионом страны. Нации необходим был дубль, ибо у Арарата две вершины… «Я, признаться, не видел прежде такого проявления чувств, – вспоминает Никита Симонян. – Высыпали на поле болельщики, народные ансамбли – все верили в победу, готовились к ней, загремела музыка, пошли танцы. Улицы были запружены народом. Гуляли, пели, наверное, до четырех утра. Футболистов, не преувеличиваю, готовы были принять в каждом доме, все двери для них распахнулись. На тротуарах появились мангалы, поплыл запах шашлыков. Люди выносили из домов кувшины с вином, не жалея ради такого случая запасов. Выражали свой восторг самым разнообразным способом: ездили, сигналя, на машинах, пели песни…» А мы говорим «футбольная дипломатия»…

-

ПОГОС ПОГОСЯН МАРШАЛ БАГРАМЯН - ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ Ереван - удивительный город. Здесь можно найти многое, что сложно поддается объяснению. В том числе и довольно прикольные вещи. Например, с улицы Прошяна открывается вид на проспект Баграмяна. Видим мы памятник Баграмяну, позади - Американский университет, справа - британское посольство. Говоря иначе (точнее, называя вещи своими именами), мы имеем на проспекте сталинского генерала (Баграмян стал маршалом в 1955 г., уже после Сталина) и за его памятником резиденцию ЦРУ и рядом же посольство довольно антисталинской страны, откуда и повеял первый (и главный) ветер холодной войны. Согласимся, что зрелище впечатляет! И что только армянам под силу проецировать столь причудливые коллажи… * * * Выдержка из советской энциклопедии Баграмян Иван Христофорович (1897-1982 г.), советский военачальник, Маршал Советского союза (1955 г.), дважды герой Советского Союза (1944, 1977 гг.). Член КПСС с 1941 г. В Великую Отечественную войну командующий армией, с 1943-го войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. В 1955-1956 гг. заместитель министра обороны СССР, в 1956-58 гг. начальник Военной академии Генштаба, в 1958-68 гг. заместитель министра обороны СССР - начальник Тыла Вооруженных Сил. Член ЦК КПСС с 1961 (кандидат с 1952 г.). Депутат Верховного Совета СССР с 1946 г. * * * Так лаконично представляют маршала Баграмяна в энциклопедическом словаре. Однако за скупыми строками кроется большая жизнь, наполненная множеством подвигов, каждый из которых послужил делу освобождения народов мира от фашизма и обеспечению мира на планете. В ноябре 1944 г. войска Баграмяна (1-ый Прибалтийский фронт) разгромили группу немецких армий «Север», освободили Эстонию, Литву, часть Латвии и заблокировали 33 (!) дивизии противника. До этого Баграмян освобождал Белоруссию, ну а заключительной битвой во Второй мировой войне для него стал штурм Кенигсберга - столицы Восточной Пруссии, блестяще укрепленного города, который Гитлер считал «абсолютно неприступным бастионом немецкого духа», на разгром которого советский генерал потратил всего четыре дня. «Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кенигсберг, столь быстро падет», - признавался взятый в плен командующий немецкими войсками, комендант города генерал Отто Ляш. Под Кенигсбергом немцы потеряли свою 100-тысячную армию, а в результате мощного натиска советских войск немецкое командование, по признанию Ляша, потеряло управление войсками. Баграмян вступил в войну полковником, закончил генералом армии. В столь стремительном взлете его превзошел только Константин Рокоссовский, к концу войны ставший маршалом Советского Союза. Но за каждым очередным повышением можно обнаружить проявления военного таланта и доблести. Например, одним из впечатляющих успехов Баграмяна, относящимся к заключительному периоду войны, является сложнейшая перегруппировка войск с Рижского направления в район Шяуляя. В кратчайшие сроки, за шесть дней, массы войск (сотни тысяч солдат, 10 тысяч орудий и тысяча танков) были тайно переброшены на расстояние, достигавшее 240 км. Когда в районе Шяуляя советские войска начали наступление, немецкое командование в это просто не поверило. «Маловероятно, чтобы они могли начать наступление», - воскликнул немецкий генерал Шернер, получив первые данные о движении советских войск. Летом 1943 г. войска под командованием Баграмяна участвовали в Курской битве. Первоначально замысел операции состоял в том, чтобы части 11-й гвардейской армии под командованием Баграмяна и 61-я армия Брянского фронта одновременно наносили удар по орловской группировке противника с целью прорвать оборону немцев и двигаться на юг на Хотынец для соединения с войсками Центрального фронта. У Баграмяна возникли сомнения в том, что в существовавших на тот момент условиях этот план удастся реализовать, кроме того, он видел дополнительные трудности в планировавшемся взаимодействии двух армий разных фронтов. Предложение командующего 11-й гвардейской армией было более реалистичным: на первом этапе орловской операции совместными усилиями уничтожить болховскую группировку немцев, что причинило бы противнику серьезные неудобства, создав в его обороне значительную брешь. Однако доводы Баграмяна отвергли командующие Западным и Брянским фронтами генералы Соколовский и Рейтер. Последний недоумевал, почему Баграмян столь упрямо добивается своего - план согласован, и его успешная реализация наверняка принесет Баграмяну высокую награду. Орден Суворова 1-й степени Баграмян действительно получил, но в замысел операции все же были внесены соответствующие коррективы. В последний момент его идею поддержал сам Сталин. А произошло это так. Окончательное решение принималось на совещании в Ставке. Под конец заседания, когда, казалось, все уже было ясно, Сталин спросил, есть ли у кого-то другое мнение относительно планируемой операции. Не рассчитывая на то, что удастся переубедить командование, Баграмян все же решил возразить. Как впоследствии вспоминал Баграмян, командующий Брянским фронтом Рейтер наградил его весьма укоризненным взглядом. Сталин же довольно неожиданно для всех присутствующих инициативу Баграмяна поддержал: «А ведь Баграмян дело говорит. По-моему, с его мнением нужно согласиться» - таков был вердикт Верховного Главнокомандующего. «После летних наступательных боев 1943 года он вошел в число лучших советских командармов», - писал впоследствии о Баграмяне маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров. В ноябре 1943 года Баграмян стал командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта. «Успешно проведенная вами операция в районе Орла и Брянска убеждает в том, что новый пост будет вам по плечу», - напутствовал Баграмяна Сталин, сообщив ему в Москве о новом назначении. После войны Баграмян занимал высшие командные должности в Вооруженных силах СССР. Был единственным армянином, дважды проработавшим заместителем министра обороны: в первый раз являлся главным военным инспектором, во второй раз, на протяжении 10 лет, - начальником тыла ВС СССР. И был единственным армянином, командовавшим фронтами в годы мировой войны…

-

Не заметил особых переживаний за Грузию. Зато заметно ваше "неровное дыхание" к Левону Грантовичу. С чего бы это?

-

Милитаристская конфедерация? Михаил Саакашвили посетил Баку с официальным визитом. Оставив в Грузии множество нерешенных проблем и, в первую очередь, тысячи ежедневно митингующих оппозиционеров. Видимо, важность визита не позволяла его отложить. Возможно и другое, Саакашвили не придает серьезного значения оппозиционным митингам. Не нам решать. Практически сразу по прилету в Баку президент Грузии посетил могилу Гейдара и Зарифы Алиевых, и возложил венок в аллее почетного захоронения. Лишь после этого обязательного в Баку ритуала, М. Саакашвили поехал в президентский дворец, где и состоялась церемония официальной встречи прибывшего с визитом в Азербайджан М. Саакашвили. После официальной встречи состоялись переговоры президентов Азербайджана и Грузии в формате тет-а-тет. Затем встреча продолжилась в расширенном составе. И здесь произошло самое интересное: президент Грузии Михаил Саакашвили публично заявил о единой политике Азербайджана и Грузии. «Между Азербайджаном и Грузией существуют братские отношения. Мы практически создаем неформальную конфедерацию. Естественно, мы разные независимые государства, но у нас практически братские конфедеративные отношения. Нет вопросов, которые не объединяли бы Грузию и Азербайджан и которые бы нас разъединяли. Нет вопросов, которые мы не могли бы быстро решать», - заявил Саакашвили в ходе встречи в расширенном формате. Подобные заявления не могут быть случайными. И требуют разъяснений. К примеру, как относится батоно Саакашвили к тому, что Азербайджан считает себя в состоянии войны с Арменией? Мы, безусловно, признаем, что этот вопрос не способен и не должен «разъединять» Грузию с Азербайджаном, однако хотели бы понять, насколько он «объединяет» эти государства? Имеет ли отношение явная дискриминация армянского населения Джавахка с объединяющим Грузию и Азербайджан фактором? А многолетний «ремонт» пограничного пункта Верхний Ларс? Или, к примеру, перманентные высказывания последнего времени, без всяких признаков должного уважения, президента Грузии об Армении? Не говоря уже о целенаправленных захватах и уничтожениях армянских церковных храмов в Грузии. Конфедерация – это форма государственного устройства, представляющая собой постоянный союз двух или более суверенных государств, созданный для осуществления определенных целей. Поскольку, повторимся, Азербайджан считает себя в состоянии войны с Арменией, мы вправе потребовать ответа на вопрос: какие цели преследует и стремится осуществить грузино-азербайджанская конфедерация? Пусть даже неформальная. Вопрос этот далеко не риторический и требует публичного, четкого и недвусмысленного ответа. Ибо от ответа на него зависит многое, в том числе и отношение армянских государств к соседней Грузии. Президент Грузии не может не понимать, что подобные заявления не могут остаться незамеченными. Не может он не понимать и того, что своими высказываниями в Баку он полностью дезавуирует свои же редкие высказывания о «нерушимой дружбе» армянского и грузинского народов. Действительно, Саакашвили не способен повлиять на отношения армянского и грузинского народов, однако на отношения армянского и грузинского государств заявления Саакашвили повлиять могут. И далеко не в лучшую сторону. Потому и считаем, что президент Грузии обязан публично объяснить значение и смысл сделанного им в Баку заявления. И еще: зря Саакашвили считает, что его «братские» чувства в Баку оценят по достоинству. Так, в аэропорту имени Г. Алиева прибывшего с официальным визитом главу Грузии встречал не «дорогой брат» Ильхам и даже не спикер парламента О. Асадов или премьер А. Расизаде, роль которого в Азербайджане ограничивается встречей и проводом второстепенных гостей. Президента Грузии встречал всего навсего первый заместитель премьер-министра Азербайджана Я. Эюбов. Правда при нем были и «другие официальные лица», в частности, завотделом министерства транспорта Азербайджана Э. Алиев, а также несколько людей в галстуках. В самом деле, зачем церемониться (в прямом и переносном смысле) с человеком, которого И. Алиев давно уже купил с потрохами? Еще во время переговоров по проектированию железной дороги Карс-Ахалкалак-Тбилиси-Баку. В Баку теперь на должном уровне встречают лишь президентов и премьеров имеющих политическую значимость государств. Турции, например. А теперь еще и мечтают о приезде Барака Обамы. А для президента Грузии М. Саакашвили сойдет и вице-премьер Я. Эюбов. Видимо, Саакашвили не мог не понимать истоков пренебрежительного к себе отношения Алиева. Потому и стремился по возможности сгладить возникшую неловкость. И продемонстрировать Азербайджану свои дружеские, более смахивающие на верноподданические, чувства. А как еще можно угодить президенту Азербайджана, если не словесным выпадом в адрес Армении?

-

А Гюльмамедов разве не арестован в Баку?

-

Грузия, несущая общемировую духовную миссию Меня восхищает неуемная активность грузинских монахов. На их фоне святые отцы Армянской Апостольской Церкви невзрачны и незаметны – ни, тебе, красочных откровений в прессе, ни оглушительных скандалов, ни бульдозеров, ни воровства могильных плит. И даже храмы армянских диофизитов на севере Лорийского марза наши священники брезгливо обходят стороной – ну, армянские, так ведь неправильные армяне строили, не с той стороны крестились! Да и вообще, своих, неприкаянных, полным-полно – с ними бы разобраться. Одним словом, скука! То ли дело шустрые поборники православия в грузинском исполнении. Один кропает труды, в которых что ни армянский храм – обязательно на месте грузинской церкви, другой - мечет громы и молнии на безбожных абхазов и приютившихся бездомных осетин, третий под стенами Норашена любовно сметает пыль с притащенных из дальних деревень грузинских надгробий и мечтает о… ну, сами знаете о чем. А вот вам еще один образчик христианской проповеди – от иеромонаха кутаисского монастыря Святых Мучеников Георгия Басиладзе, известного в Грузии инока-провидца – эдакого местного Нострадамуса. Интересные мысли, доложу я вам, излагает сей оракул: «Милостивый Господь и абхазам дает время и шанс для духовного спасения, но только путем общего сожительства с грузинами. Они рано или поздно придут к осознанию этого, но я бы посоветовал им сделать это вовремя. Грузия - это страна, несущая в себе общемировую духовную миссию и не потому, что мы хотим этого, а потому что так предрешено Господом. Если мы, грузины, так жестко отвечаем за свои грехи, то говорю Вам - по отношению к абхазам кара Божья будет еще сокрушительней! За неповиновение, за отход от Господа, за отрицание данного им жизненного пути... Если грузины смогут идти вперед по пути своего духовного возрождения, а абхазы - принять неизбежность божественного промысла и подчиниться ему, то возвращение в Абхазию будет мирным, но если наш народ начнет «тормозить» в сроках своего духовного развития, а в абхазах так и не откроется духовное видение - говорю Вам: война неизбежна!» Как это мило – одни несут в себе общемировую духовную миссию, а другим – шанс на спасение, но только жизненным путем сожительства и подчинения. А если не откроется духовное видение, тогда – война. И подумалось, вот ведь странно: вздохи о Лазистане и Тао с Кларджети так и остаются вздохами и не мешают принимать турок, дружить с турками, соглашаться с нарисованными турком границами, позволяют отказаться от каких-либо претензий к туркам – захватчикам и истребителям народов. Но какой шахсей поднимается, когда речь заходит о народах, искони живущих на земле своих предков – абхазах, осетинах и армянах и их праве жить на этой земле без сожительства и подчинения грузинам! И не лицемерие ли - предлагать широчайшую автономию тем, кто давно уже собственной кровью добился независимости от уродливой мини-империи и, в то же время, отказывать в праве молиться в своих храмах тем, кто не ударил (хотя запросто мог!) в лоб в ужасе бегущей от русских танков деморализованной армии. Конфронтация Армении с тюркскими соседями чрезвычайно выгодна прагматичной Грузии. Она позволяла считать барыши от транзита в обескровленную блокадой, войной и недавним землетрясением Армению тогда, позволяет, не особо утруждая себя, зарабатывать на необъявленной Армении войне и сейчас. Изоляция Армении – это в некотором роде фирменный товарный знак независимой Грузии и залог ее финансового благополучия. От непризнания Мец Егерна до готовности к расселению месхетинских турок, от завышения транзитных тарифов до дрожи при одном упоминании о возможности открытия армяно-турецкой границы, от роскошных автобанов в Турцию и Азербайджан до разбитых дорог в Армению, - все работает на эту изоляцию. Товарный знак проявляется даже в мелочах: в виде запрета на ввоз армянской картошки, ареста таможней книг на армянском языке (ара, откуда мы знаем, о чем эти книги?) или задержании на границе больного джавахкского мальчика, которого везли в близлежащую больницу на территории Армении и который умер на руках у убитого горем отца. Мертвые не имут сраму, и разбросанные вокруг храма Самеба кости с армянского кладбища Ходживанка – всего-навсего отработанный материал – забытые и ненужные останки тех, кто в числе многих народов строил и поднимал эту страну. Также, как не нужны ей и ее живые граждане, населяющие Джавахк - простые армянские крестьяне-горцы, по-армянски упрямо считающие этот суровый край своей родиной. Как, впрочем, не нужны они и Армении… http://pandukht.livejournal.com/42159.html

-

-

Я верю в Явера

-

Дашнакской угрозы боятся не только турки, но даже очень древние силы :lol:

-

Ваагн Чахалян отказался подписать прошение о помиловании 8 мая адвокат Степан Восканян навестил джавахкского общественно-политического деятеля Ваагна Чахаляна в тбилисской тюрьме №8. В ходе встречи по вызову армянского адвоката в изолятор пришла и адвокат Нино Андриашвили, которая занимается делом французского юриста армянского происхождения Патрика Арапяна. Напомним, что в ходе заседания 7 мая суд заслушал только подготовительную часть этого дела, после чего заседание было отложено. Следующее судебное заседание состоится 29 мая. Степан Восканян отметил, что Ваагн Чахалян был в хорошей физической форме и в отличном психологическом состоянии. По его замечанию, факта насилия или оказания иного воздействия на него не было. «Однако рано утром 6 мая сотрудники изолятора дали ему на подпись прошение о помиловании, от чего Ваагн Чахалян категорически отказался. Затем через 15 минут эти же сотрудники представили ему другой акт, по которому якобы за отказ от подписания прошения о помиловании предусматривается уголовное обвинение, под которым Ваагн Чахалян также отказался подписываться, сказав, что в отсутствие его адвоката он никакой документ подписывать не будет», - рассказал Степан Восканян. По словам адвоката, к концу дня, после того, как он навестил Ваагна, в изолятор пожаловали два следователя и один переводчик, которые должны были допросить Ваагна Чахаляна по поводу применения к нему силы 16 апреля. «Следователи мне не разрешили участвовать в допросе в качестве защитника Ваагна Чахаляна. Это обстоятельство они мотивировали тем, что у меня нет соответствующего ордера для защиты интересов Ваагна Чахаляна по этому отдельному уголовному делу. В допросе в качестве защитника участвовал другой адвокат – Зураб Ростиашвили, а мне после долгих требований позволили физически присутствовать на допросе», - продолжил Степан Восканян, обратив внимание на допущенные грузинской полицией нарушения и попрание прав человека. Допрос завершился 1,5 часа спустя, Ваагн Чахалян дал подробные показания о факте избиения, однако не указал имен этих людей, объяснив, что в случае необходимости, если их приведут на опознание, он сможет их узнать в лицо. После допроса следователи ушли, сказав, что в дальнейшем могут дополнительно допросить Ваагна Чахаляна по данному вопросу. А.А. Bagin

-

18 лет Сергей Маркедонов, возглавляющий отдел межнациональных отношений Института политического и военного анализа, разродился очередным приступом миротворчества. И, как обычно, за армянский счет. По доброй традиции перестроечных времен, вначале следует целая цветущая клумба паритетных фраз: «В Армении и в Азербайджане появились свои траурные и праздничные даты. Но, как справедливо отмечает профессор Джорджтаунского университета Майкл Смит, «ни одна резня не совершалась изолированно. На каждый март 1918 года приходится сентябрь 1918-го. На каждую Ходжалы приходится Сумгаит. На каждый Чёрный январь 19-20-го приходится не менее «чёрный» январь 13-14-го». Таким образом, следует признать непростую истину. И армяне, и азербайджанцы не раз в новейший (националистический) период своей истории выступали и как жертвы, и как насильники, и как благородные люди (сколько случаев спасения представителей «чужаков» зафиксировано и среди азербайджанцев, и среди армян)». Ловко, не правда ли? Оказывается, на Ходжалу пришелся Сумгаит, а вовсе не на мирное обращение карабахских армян - всего лишь о рассмотрении данного вопроса. И, оказывается, на 20 января (дата, которая, естественно, указана с большой буквы, и которая, по логике Маркедонова и в озвучании «справедливого» профессора Смита привязывается к армянам, а не погромщикам, покусившимся на устои советской власти в Баку) приходятся черные дни 13-14 января, что взяты в обязательные для определенных структур кавычки (дни наиболее жестоких погромов и убийств безоружного армянского населения «интернационального» города – П.). И уж кому, как не Маркедонову с его дипломом историка, знать о том, кто в истории (новейшей и не очень) выступал как насильник, а кто защищал от этих насильников свои семьи и очаги. Ну да ладно, оставим в стороне развесистую «историческую клюкву», посмотрим, к каким выводам приводит к. и. н. Маркедонова его «философия паритета». «…переосмысление прошлого с иных позиций (не примордиалистских) … помогло бы поиску «коридора возможностей» для компромиссов. …Современная политика не может строиться ради мертвых (даже если они - герои и заслуженные люди). Она должна основываться на сегодняшних реалиях и перспективах. В любом случае обе конфликтующие стороны должны понять, что «окончательной победы» или «возвращения к золотому веку» не будет». Сложно понять, что завуалировано под понятиями «окончательная победа» и, тем паче, «возвращение к золотому веку». Однако Маркедонов прав в одном: политика нужна живым, и ее необходимо выстраивать, исходя из сегодняшних реалий. А сегодняшним реалиям в виде существующей Нагорно-Карабахской Республики, как бы это кому-то не претило, 2 сентября исполнится 18 лет. 18 сложных, но, тем не менее, прекрасных лет жизни независимого государства. Из них пятнадцать - без насилия, погромов, взрывов, нападений и убийств – благодаря Армии Обороны НКР и вопреки разноголосым политикам, «аналитикам» и «миротворцам». Не бог весть, какой возраст, конечно, но уже далеко и не младенческий. И переосмыслить эту данность с иных позиций – не примордиалистских, действительно, давно пора – как в Баку, так и в Москве. Статья Маркедонова опубликована, как нетрудно догадаться, порталом hayinfo. http://pandukht.livejournal.com/41373.html

-

Неизвестные заплатили белорусским студентам, чтобы они голосовали за Азербайджан, и даже отвезли на автобусах на литовско-белорусскую границу. По подсчётам "Еврорадио" , такая акция стоила около 55 миллионов рублей. http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?p...&newsPage=0

-

Если прекратишь истерику, то заметишь, что практически ВСЕ постинги последних дней исчезли, потому что форум подвергся хакерской атаке. Не говорю за Карса, но я ни одного твоего постинга не стирал, а баны, которые ты получал, были наказанием за твой хронический офф-топ в историческом и спортивном разделах. Несмотря на это, ты - до сих пор в форуме, хотя другие за такое количество нарушений давно бы уже получили вечный бан. Скажи спасибо, что тебя на нашем форуме до сих пор терпят. Хотя, я думаю, это вопрос времени.

-

Балл, присужденный Арменией азербайджанскому дуэту, по мнению Мирзазаде, есть протест незначительного процента армянского населения к официально проводимой руководством страны кампании. "В армянском обществе есть те, пусть их немного, кто не согласен с официальным курсом в стране, - сказал он. - Однако их голос не слышен, они не в состоянии влиять на политику в своей стране". Этот балл принадлежит людям, которых притесняют, "которые хотели бы жить с азербайджанцами в мире, уважая их территориальную целостность", считает депутат. Сэр?

-

Слова Сержа Саргсяна о том, что насколько больше его критикуют в Армении, настолько больше он выслушивает похвал в Европе, мне напомнили первого и последнего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева. http://www.7or.am/ru/news/2009-05-19/2319/

-

А теперь, болтун, приведи примеры: что конкретно из твоей писанины лично я удалил, и где забыл оставить об этом комментарий?