-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Страсбург. Завтра проживающий в Германии азербайджанец Рустам Исмаил собирается покончить с собой перед зданием Европейского суда по правам человека. Каким образом азербайджанец собирается покончить с собой, он пожелал сохранить в тайне. Отметим, что гражданин Азербайджана Рустам Исмаил родился в 1970 году в Гейчайском районе. В 1998 году он отправился в Германию в качестве туриста. В настоящее время Р.Исмаил страдает 16 заболеваниями, среди которых[b] СПИД, инфаркт, туберкулез, депрессия, хронический простатит, рефлексия второй степени, хронический гепатит А, сифилис второй степени, геморрой и др.[/b] В 1998 году, прибыв в Германию в качестве туриста, он потерял документы, свидетельствующие о его гражданстве, и перенес тяжелое воспаление легких. Не получив лечения, он был зимой выброшен на улицу. В 1999 году он был зверски избит полицией. Более того, германский суд наложил пятилетний запрет на его обращение к врачам. Исмаил требует от Евросуда незамедлительно переселить его в другое государство Европы и обеспечить его лечение. Он также требует выплаты ему взамен нанесенного материального и морального ущерба 50 000 000 евро.

-

http://www.genocide.ru/lib/nersisyan/054-057.htm

-

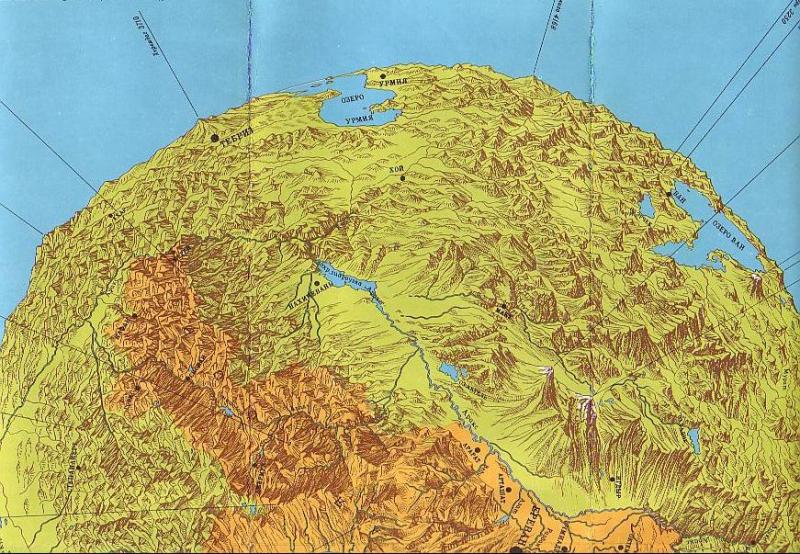

Панорамная карта, на которой отчетливо видны естественные границы восточной части Армянского нагорья: Друзья, у кого вдруг есть книга, из которой были сканированы первые постинги темы, помогите восстановить утраченные карты!

-

И поэтому они резали и сжигали армянское население Александрополя, Каракилисы, Нахичевана, Арцаха, Нухи, Баку - так, ради спортивного интереса... silvermiri, вы выбрали тему, в которой явно недостаточно осведомлены. Советую ознакомиться с Правилами форума, особенно в части пункта 3.3.9. http://forum.hayastan.com/index.php?s=&...post&p=1332

-

Добро пожаловать на форум, hwak! Интересная история вашей семьи и действительно редкая фамилия. Будем надеяться, что кто-нибудь из наших форумджан что-либо знает по этому вопросу.

-

За грубость на "Одноклассниках" в Армении убили 17-летнего юношу Жертвой мести за грубую реплику на сайте социальной сети "Одноклассники" стал 17-летний житель Армении Тигран Тадевосян. Его доставили в больницу города Гюмри с тяжелыми побоями, где он скончался, не приходя в сознание. По сведениям родственников Тадевосяна, общаясь на сайте "Одноклассники" с девушкой по имени Лида, он использовал выражение "да пошла ты..." Девушка попросила вступиться за нее четырех парней: Сергея, Самвела, Валерика и Эдгара (их фамилии не называются). Компания жестоко избила Тадевосяна. Уточняется, что позже в полицию с повинной явился Самвел, который был арестован. Семья Тадевосяна добивается ареста всех участников избиения. Кроме того, его родные выражают сомнение в желании полиции расследовать это дело. Брат погибшего, Арман, заявил, что, несмотря на обещание арестовать всех виновных, которое ему дали в полиции, остальные участники преступления до сих пор на свободе. "В Гюмри ходят слухи, что эти парни готовят документы, чтобы уехать из Гюмри", - сообщили родственники Тадевосяна. tert.am ------------------------------------------------------------ Форумные беспредельщики, мотайте на ус!

-

Грузия ввела запрет на импорт картофеля из Армении Грузия ввела запрет на импорт картофеля из Армении, в результате чего 100 тысяч тонн урожая остались невостребованными. Об этом рассказал председатель аграрно-крестьянского объединения (АКО) Армении Грачья Берберян. В качестве ответной меры он предложил запретить ввоз в Армению из Грузии минеральной воды "Боржоми". Отметим, что глава АКО также выразил озабоченность в связи с запретом грузинских властей на транзитный провоз в Армению удобрений иностранного производства. Грачья Берберян считает, что тем самым власти Грузии лоббируют интересы своих производителей удобрений. Напомним, что объединение приступило к импорту из Ирана 20 тыс. тонн высококачественной аммиачной селитры, используемой в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Как сообщил Берберян, в Армению также ввезено 850 тонн азотного удобрения и начата его продажа фермарам в регионах по ценам ниже рыночных на 17-19%.

-

Запущена «горячая линия» с целью противодействия информационным атакам на Армению ЕРЕВАН, 13 мая. Центр общественных связей и информации администрации президента Армении инициировал создание «горячей линии» для противодействия распространению антиармянской дезинформации в интернете и других официальных источниках информации, говорится в сообщении Центра. «Если в интернете вам попалась необъективная и пристрастная информация об Армении или армянстве, искаженные факты и дезинформация, призываем обратиться в горячую линию [email protected]», - говорится в сообщении. В центре отметили, «горячая линия» создана в результате исследования нынешней ситуации в интернете в контексте информационных интересов Армении и армянского народа. В рамках инициативы из интернета и других открытых источников информации будут собираться данные об искаженных фактах и дезинформации об Армении и армянском народе, а также нарушениях права на получение достоверной информации, с целью принятия мер по искоренению этих нарушений. «Распространение пристрастной, фальшивой информации и дезинформации, формирование отрицательного мнения об армянах и Армении является серьезной угрозой для международного авторитета Армении и информационных интересов всего армянства», - говорится в сообщении. Новости-Армения

-

Мертвые души азагитпропа — Вам нужно мертвых душ? — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе. — Да, — отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши,—несуществующих. — Найдутся, почему не быть... — сказал Собакевич. Н. В. Гоголь «Мертвые души» Агрессивная азербайджанская пропагандистская машина в своем стремлении очернить армян использует для этого разнообразные приемы. Одним из таких приемов является создание виртуальных авторов и, написанных от их лица, виртуальных же мемуаров. Причем подобные виртуальные псевдомемуары множатся, тиражируются многочисленными антиармянскими сайтами, распространяются на форумах от лица «липовых» русских, «бывших военнослужащих», а зачастую и подставных «армян». Иногда подобные материалы в качестве грязной пены всплывают и на российских интернет-ресурсах. К таковым можно отнести «Очерк полковника Твердохлебова». Произведение сие, висящее практически на всех азерских пропагандистских сайтах, обнаружилось, по словам азербайджанских «исследователей», в «архиве Отдела изучения военной истории и стратегии Генерального штаба Турецкой республики». Следом идут некие реквизиты: «Шкаф Первой мировой войны, полка 401, дело 1578. л. 1—24, 1—67». Трудно сказать, сколько макаронных изделий таит сей турецкий «шкаф первой мировой» с его сотнями полок, но якобы сдавшийся в плен туркам мифический «полковник Твердохлебов» говорит на русском с очень характерным акцентом и рассказывает об армянах поистине удивительные истории (стиль авторов сохранен – П.): «Полковник Торком… провозгласил автономию Армении, а себя царствующим правителем ее». «Я благодарю Бога за то, что обстоятельства сложились не дав мне уйти с теми, про кого еще древне-римский историк Петроний писал: «Армяне тоже люди, но дома ходят на четвереньках» и которых русский поэт Лермонтов метко охарактеризовал в стихе: «Ты раб, ты трус, ты армянин». Я думаю, этих двух фраз вполне достаточно для того, чтобы понять, где и кем создавался «Очерк Твердохлебова» и какое отношение он имеет к русскому офицерству. Или вот еще один фантом под названием «Хроника НКАО». Автор - Кондратьев В. Б. Как заявлено – «бывший член Республиканского оргкомитета по НКАО от Армянской ССР». И здесь самого начала налицо явная ложь: республиканский оргкомитет под руководством печально известного Виктора Поляничко являлся марионеточной структурой именно азербайджанских коммунистических властей в их стремлении задушить движение карабахских армян и, стало быть, к Армянской ССР не имел ни малейшего отношения. А теперь вслушайтесь в слог и слова «русского человека» Кондратьева: «Я не в силах обойти рифы гнева и пристрастия… Большое счастье, что Всевышний дал право каждому выразить свое мнение... Как-то в Ереване я имел беседу с молодым армянским парнем, арестованным по подозрению в убийстве старика-азербайджанца… Карабах, как и вся Елисаветпольская губерния, входил, естественно, в состав Азербайджана…» и т. д. и т. п. Кто-то из присутствующих еще сомневается в происхождении старика «Кондратьева»? Старт компании неприкрытой фальсификации и созданию околонаучных, а, скорее, совсем ненаучных «трудов» был дан печально известным академиком АН Аз. ССР Зией Буниятовым. Буниятов, неоднократно уличенный коллегами в плагиате, прославился тем, что в переводах трудов средневековых армянских первоисточников, все упоминания об Армении и армянах заменял терминами «Албания» и «албаны». Эстафету у Буниятова приняли его многочисленные ученики – Р. Геюшев, Д. Ахундов, Ф. Мамедова и др., которые в открытую озвучили тюркские претензии на всю территорию Армении и ее культурно-историческое наследие. Сегодня, поддерживаемая и финансируемая государством пропагандистская машина Азербайджана, фальсификации и создание «мертвых душ» поставила на поток. Отмашку дал сам покойный Вождь, а ныне Памятник: «И в дальнейшем надо создавать такие произведения, чтобы они постоянно, в последовательной форме доказывали принадлежность Азербайджану земель, где ныне расположена Армения. Мы должны открыть дорогу будущим поколениям». Как по мановению волшебной палочки эфир и страницы интернет-изданий заполонили фальшивые авторы и фальшивые произведения, поддельные фотографии и липовые документы. Из этой фантомной серии и никем доселе невиданная книга вымышленного Дауда Хейрияна «Во имя креста», которая существует исключительно на азербайджанских сайтах и представляет из себя ровно три абзаца бредового текста (якобы со страницы 19 по стр. 76). Это и сумгаитские «операторы», якобы снимавшие на пленку кровавую вакханалию, чтобы затем переправить ее на Запад. Опять же, кадры, снятые ими, никто никогда не видел. Из этой же серии недавно выдуманные и озвученные на Voskanapat.info провокатором Вугаром Сеидовым «Жирайр Азизбекян и Аркадий Оганов, орудовавшие в Сумгаите». Это и мифическая армянка под псевдонимом «Света Пашаева», видевшая вагоны с бородатыми «кафанскими мучениками», и «красные «икарусы» с кричащими беженцами», якобы виденные Арифом Юнусовым в Баку еще в январе 1988-го, но «вспомнившем» об этом десятилетие спустя. Что интересно, в миллионном городе кроме него беженцев тех никто больше не видел. Кстати, этот миф был подхвачен форин-офисовским спецом де Ваалом, ненавязчиво втиснувшим бездоказательный бред о «кафанских погромах» в свою, заявленную «нейтральной», книжку «Черный сад». А хотите сразу несколько десятков фантомов – пожалуйста, свидетельства некоего «Терри Кейгла» из «церкви методистов»: «19 октября 1996 года был в Лачине, видел 50-75 детей в возрасте от, примерно, 1-2 (! - П.) до 8 лет. Это были азербайджанские дети, которые оказались в городе после того, как он был захвачен армянской стороной». Итак, через 4 года после взятия Лачина азербайджанским детям исполнилось 1-2 года! Видел Терри их в люльках или же в колясках, история умалчивает. Хотя куда Кейглу до главной базарной кликуши азербайджанской политики - Ганиры Пашаевой, которая в «армянских концлагерях» насчитала аж 40 тысяч азербайджанских пленных! Вранья фальсификаторов не вытерпел даже всегда выдержанный Зорий Гайкович Балаян, которому азербайджанская пропагандистская машина приписала авторство несуществующей книги «Воскрешение души нашей». Мэтр армянской публицистики потребовал и добился-таки опровержения. Из этой же оперы и многочисленные «гугаркские сварщики», «горисские ветеринары», «монтинские людоедки», «норадузские физруки» и прочая нечистая сила. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Шовинистический психоз, порожденный атмосферой ненависти и лжи, требует постоянной подпитки. Политические деятели, ученые, музыканты и кулинары состязаются друг с другом в создании альтернативной истории и культуры. Достаточно только прочесть заголовки «трудов»: «С 1994 - по нынешний день на территории Армении и захваченных ею землях Азербайджана существуют 6 лагерей для пленных»; «Армянская мифомания и правда»; «Страна, притворяющаяся независимой»; «Должен ли совестливый гражданин платить налоги на поддержку армянского террора со стороны государства?»; «Армянский идеологический терроризм»; «Армяне, депортированные за предательство» и т.д и т.п. Что ж, настойчивое желание азербайджанского общества вписать свои фантасмагорические мечтания в окружающую действительность вполне понятно. Об этом метко сказал другой классик – Александр Поуп: «Тот, кто лжет, не отдает себе отчета в трудности своей задачи, ибо ему предстоит еще двадцать раз солгать, чтобы поддержать первую ложь». http://pandukht.livejournal.com/39889.html

-

Газовое соглашение между Турцией и ЕС ослабляет «мертвую хватку» России По словам некоторых высокопоставленных европейских чиновников, Европейский Союз и Турция заключили прорывное соглашение по строительству газопровода, которое может, наконец, открыть «золотое энергетическое дно» Каспийского бассейна спустя длительный период безвыходного положения. Соглашение, которое будет подписано в Анкаре 25 июня, является мощной поддержкой для невезучего проекта газопровода Nabucco, предназначенного для транспортировки природного газа через Среднюю Азию, Южный Кавказ и Ближний Восток в Европу. Nabucco является ключевым проектом, предназначенным для разрушения «мертвой хватки» Кремля над европейским импортом газа. «Это полный прорыв, - говорит высокопоставленный европейский чиновник, принимавший участие в трудных переговорах с Турцией. - Турки приняли наши условия. Нет никакой обусловленности». Проект Nabucco стоимостью 9 миллиардов евро является центром столкновения, в котором Россия противопоставлена ЕС, участвуют Турция, Австрия, Азербайджан и авторитарные режимы Средней Азии. Столкновение является попыткой обезопасить европейские газовые нужды, одновременно ограничив контроль Москвы и газового монополиста «Газпрома» над линиями поставки. С аргументацией в пользу Nabucco можно поспорить, но она была усилена газовой войной России и Украины в январе, которая подорвала поставки «Газпрома» в Восточную и Центральную Европу. Сходные конфликты уже возникали в 2006 и 2007 годах. Nabucco, протянувшийся на более чем 2000 миль от восточной границы Турции до главного европейского газового узла недалеко от Вены, может стать главным маршрутом для прокачки газа в Европу, неконтролируемом при этом «Газпромом», Но этот план споткнулся о тупик в переговорах ЕС и Турции по поводу соглашения о транзитном газопроводе. Более чем половина газопровода должна располагаться в Турции, что делает эту страну охранником энергетических поставок в Европу. Анкара вела сложные переговоры, настаивая на сборе «налога» за прокачку газа и требуя поставок 15 процентов транзитного газа по сниженным ценам. По словам европейских чиновников и консорциума шести компаний, который должен построить газопровод и управлять им, эти условия сделали бы Nabucco финансово нежизнеспособным. Патовая ситуация была разрешена на саммите в Праге, который прошел в прошлую пятницу между ЕС и странами, имеющими отношение к проекту. «Требование о 15 процентах исчезло, - рассказывает The Guardian европейский комиссар по энергетике Андрис Пибалгс (Andris Piebalgs). - Мы пришли к соглашению о транзите на основе себестоимости. Мы очень близки к заключению». Высокопоставленный чешский чиновник, принявший участие в организации саммита, сравнивает переговоры с «торговлей на стамбульском базаре», в то время как европейский посол в регион выражает беспокойство, что «ничего не сделано, пока оно не сделано». Но президент Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу (Josе Manuel Barroso) сказал, что президент Турции Абдула Гюль (Abdullah Gul) уверил его, что соглашение будет подписано в течение нескольких недель. «Это то, что президент Гюль сказал мне», - заявил Баррозу. Турецкий лидер косвенно связал любое соглашение по Nabucco с продвижение вперед в переговорах Анкары и Брюсселя по поводу присоединения Турции к ЕС. Переговоры заблокированы греческими киприотами, в то время, как несколько больших европейских государств втихую счастливы, что заявка Турции в ЕС заморожена. Однако Баррозу и остальные европейские чиновники утверждают, что Анкара не поставила никаких условий для соглашения по Nabucco. Европейский Союз импортирует примерно одну треть или 140 миллиардов кубических метров газа из России. «Южный коридор» - Nabucco и два других газопровода - должен прокачивать 60 миллиардов кубических метров в год или 10 процентов от необходимого к 2020 году объема в обход России. Строительство газопровода Nabucco много раз откладывалось, в то время как запланированные расходы взлетели до небес, что дало критикам газопровода повод объявить проект бесплодной фантазией. Но пражский саммит и грядущий договор с Турцией, похоже, подарили проекту второе рождение. Консорциум, планирующий построить и управлять трубопроводом, который протянется на 2050 миль от восточной границы Турции, через Балканы в Баумгартен, к востоку от Вены, возглавляется австрийской нефтегазовой компанией OMV и состоит из четырех национальных энергокорпораций - Botas из Турции, Bulgargaz из Болгарии, Transgaz из Румынии и венгерский MOL - и немецкой энергетической группы RWE, которая присоединилась к консорциуму в прошлом году, несмотря на то, что правительство страны предпочитает сотрудничать с «Газпромом» и сопротивляется строительству Nabucco. Все шесть компаний объединены в компанию Nabucco Gas Pipeline International. Помимо Nabucco, европейцы также впервые заговорили о поддержке строительства газопровода, который пройдет по дну Каспийского моря и соединит Туркменистан и Среднюю Азию с Азербайджаном. По словам высокопоставленного европейского чиновника, на среднеазиатский газ много претендентов, и если Европа не получит его первой, он уйдет в Россию или Китай. Если Nabucco все же случится, на первых порах ему будет нужен газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз-2, управляемого BP. Но чиновники в Брюсселе рассматривают Туркменистан с его огромными запасами газа как ключ к долговременной рентабельности газопровода. Русские сильно давят на среднеазиатов и Азербайджан, чтобы остановить строительство Nabucco и оставить за собой контроль над всеми маршрутами поставок на запад. Туркмены посетили пражский саммит, но отказались связать себя обязательствами, очевидно, решив стравить Россию и Европу в своих интересах. Иэн Трейнор «The Guardian», 11 мая 2009 Комментарий Voskanapat.info Данная статья в The Guardian, несмотря на потуги автора, лишний раз подтверждает политическое значение проектируемого газопровода Nabucco. Аргументы, которыми оперирует Европейский Союз – диверсификация тянущихся в Европу трубопроводов – не выдерживают никакой критики и в действительности являются стремлением к диверсификации транзитных стран и попыткой принизить роль России в обеспечении Европы газом. Проблема тут, как легко понять, не в самом газе, он везде горит одинаково, а в ограничении геополитического значения России. И в этом вопросе основными союзниками Европы в ее противостоянии с Россией играют Турция и Азербайджан. Интересный факт. Помощник госсекретаря США Мэтью Брайза, главный архитектор трубопроводной политики Вашингтона в регионе Ближнего Востока, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил: «Проект (Nabucco – Л. М.-Ш.) будет, когда будет соглашение по транспорту между Азербайджаном и Турцией. И это будет, скоро, может быть, в июне. Тогда вы увидите, что очень быстро этот газ появится, и деньги тоже». В том же интервью Брайза пытается уверить слушателей радио, что Nabucco преследует исключительно экономические цели, и даже пытается обосновать это стоимостью строительства трубопровода, который, по его подсчетам, обойдется дешевле, чем проектируемый Россией «Южный Поток». Не говоря уже о том, что Nabucco родился именно как соперничающий с Южным Потоком проект, отметим, что последний должен быть построен на российские деньги. В этом плане затрачиваемые суммы не должны бы особо беспокоить Брайзу и Запад в целом, так как мировые цены складываются из многих составляющих, в числе которых затраченные на коммуникации суммы имеют далеко не первостепенное значение. Проблема, однако, в том, что Nabucco обойдется гораздо дороже, чем Южный Поток. Не стоит забывать, что без среднеазиатского газа Nabucco будет иметь исключительно декоративное значение, а перекачка газа из Туркмении и Казахстана до Баку обойдется в дополнительные миллиарды евро. Отметим также и то, что, согласно проекту, Nabucco – это протянувшийся параллельно Южному Потоку проект, что также указывает на его политическую подоплеку. Примечательна во всей этой истории роль Азербайджана и Турции. В начале этого года мы писали, что Турция исключительно заинтересована в проекте Nabucco , но при этом постарается «выжать» из него максимум политических дивидендов еще до начала строительства трубопровода. «Можно не сомневаться: если «Набукко» начнет реализовываться, то Турция будет одной из самых активных участниц проекта. Проект этот в любом случае выгоден Анкаре, ибо, никак не ограничивая ее политические возможности, станет источником долговременной и надежной прибыли. Независимо от количества газа в трубе. Более того, обладание вентилем от ведущих в Европу труб с газом существенно повысит значение Анкары для Европы. А неминуемое ухудшение отношений с Россией с лихвой компенсируется укрепившимися отношениями с США и Европой», - отмечалось тогда в Voskanapat.info. Время показало нашу правоту. Поэтому рискнем сделать еще один прогноз. В ближайшее время, возможно, и даже, скорее всего, до 25 июня, Азербайджан подпишет документ, подтверждающий его участие в проекте Nabucco. Подобные сигналы уже есть, и исходят они не только из Европы, но и из США. На окончательный выбор внешнеполитической ориентации Азербайджана в сторону Запада указывает и принятие участия в учениях НАТО в Грузии в рамках программы «Партнерство во имя мира». Фактически для обдумывания проблемы выбора внешнеполитической ориентации у Азербайджана осталось менее полутора месяцев времени. И это тот самый срок, в течение которого все основные геополитические факторы региона будут применять против Азербайджана «политику кнута и пряника». Не приходится сомневаться, что основная роль и «кнута» и «пряника» выпадет на долю Нагорно-Карабахской Республики. И пользоваться этим «орудием» шантажа и приманивания будут как Запад, так и Россия. Однако не приходится сомневаться и в другом: ни при каком раскладе сил Азербайджан не откажется от прозападной ориентации: этого требуют как цивилизационные воззрения, так и экономические и геополитические интересы Азербайджана и Турции. Вместе с тем, «уход» Азербайджана на Запад способен привести к значительному ухудшению отношений между Баку и Москвой. Это может быть чревато для Азербайджана крупными неприятностями, преодоление которых потребует немало сил, средств и времени. Отмеченное «время на обдумывание» таким образом приобретает характер поиска приемлемого для всех сторон не решения, а объяснения. Ибо само решение предопределено. Таким образом, можно констатировать, что пик активного миротворческого процесса вокруг урегулирования проблемы Нагорно-Карабахской Республики достаточно близок. После этого наступит достаточно долгий спад активизации, характеризующийся лишь имитацией активной деятельности посредников. Не исключено, что период спада отметится поиском или приглашением (возможно и самовыдвижение) новых посреднических стран. С этой точки зрения возможная встреча президентов Саргсяна и Алиева в начале июня в Санкт-Петербурге приобретает особую значимость. Исходя из этого, нам следует осознать: необходимо занять более жесткую позицию в отстаивании государственных интересов НКР и национальных интересов ее населения.

-

-

Азербайджанцы на стороне Германии Гитлер запрещал формирование пехотных единиц крупнее батальона из бывших граждан СССР, но, видя преданность тюрков, не применял этот запрет в отношении азербайджанцев и тюрков Средней Азии. Летом 1943 г. была сформирована 162-я тюркская пехотная дивизия, которая включала в себя азербайджанский полк и отдельный строительный батальон. На базе тюркской дивизии было сформировано еще 4 азербайджанских батальона, которые использовались в карательных операциях в Украине и Белоруссии. В этот период начали активизироваться азербайджанские эмигранты второй волны, которые в первые месяцы войны добровольно перешли на сторону фашистов. Одним из них был бывший майор Советской армии Або Фатали-бей (псевдоним - Дудангинский). Получив звание майора вермахта, Фатали-бей был назначен заместителем командира 804-го азербайджанского батальона. По некоторым данным, он был инициатором уничтожения мирных жителей в районе Туапсе. В 1943 г. он создал "азербайджанскую национал-социалистическую партию", в которую активно вступали азербайджанские солдаты германской армии, был инициатором созыва съезда Национального объединения Азербайджана, впоследствии он был назначен руководителем азербайджанского объединенного штаба. В июле 1944г. Фатали-бей выступил с манифестом о великом будущем азербайджанских тюрок, полном уничтожении армян и нетюркских народов Кавказа и официально запретил азербайджанцам жениться на женщинах нетюркских племен с целью сохранения "чистоты тюркской расы". Это нравилось немцам, которые всячески возвышали статус тюркских народов. В конце 1944 г. , руководство Германии официально признало "туркестанское и азербайджанское правительство в изгнании", а Азербайджанский легион был переформирован в Объединенный штаб азербайджанской освободительной армии. Оценив участие азербайджанцев в карательных операциях против славянских народов, руководство СС начало формировать азербайджанские карательные полки СС, которые проявили особую жестокость при расправе с партизанами Крыма и Украины. Гитлер, который скептически относился к негерманским вооруженным частям, доверял лишь тюркским формированиям. К концу 1944 г. численность азербайджанцев, воевавших на стороне Германии, была самой высокой из всех народов, проживающих на Кавказе. Так, согласно официальной справке, в рядах немецкой армии насчитывалось около 38 тысяч азербайджанцев. Отдельно от вермахта и СС авбер организовывал свои разведывательно-диверсионные подразделения из числа азербайджанцев. Так, в 1942 г. в абвершколе "Цеппелин" была сформирована разведывательно-диверсионная группа "Зет", состоящая из азербайджанцев, которых планировалось перебросить на Апшеронский полуостров для ликвидации советских подрывников, которые в момент их отступления должны были взорвать нефтяные склады и вышки. Кроме группы "Зет" в 1941 г. был создан батальон особого назначения "Бергман", где из азербайджанцев была сформирована отдельная рота. Она использовалась немцами в советском тылу для подрыва мостов, складов с боеприпасами и устранения высокопоставленных офицеров. Азербайджанская рота "Бергмана", как неоднократно упоминали немецкие командиры, "проявила себя с исключительно хорошей стороны". После боев в Крыму в 1944г. азербайджанский батальон специального назначения был направлен в Польшу, а в августе 1944 г. вместе с другим азербайджанским пехотным батальоном принял участие в подавлении Варшавского восстания. Эти дни стали самыми трагическими и кровавыми в истории Польши. Узнав о восстании, Гитлер был в замешательстве. В момент активного наступления Советской армии на Польшу он меньше всего ожидал восстания в тылу своих войск и отдал приказ стереть Варшаву с лица земли, а восставших уничтожить. Для подавления восстания командующий операцией обергруппенфюрер СС Э. фон дер Бах-Зелевский бросил в бой бригаду "Каминского", дивизию СС "Дирлевангер", сформированную из уголовников и штрафников, и два усиленных азербайджанских батальона "Бергман-2" и "Денмек", известных своей жестокостью к мирному населению. В первые же дни Варшавского восстания батальон "Бергман-2" по приказу генерал-лейтенанта Райнефарта подавлял любое сопротивление и уничтожал все живое на своем пути. Согласно воспоминаниям оставшихся в живых польских жителей, азербайджанские солдаты хладнокровно расстреливали женщин и детей. К 5 августа азербайджанскими солдатами и бойцами групп "Дирлевангер" и бригады Каминского было зверски убито свыше 10 тыс. мирных жителей. Тем временем по инициативе полковников Исрафил-бея и Фатали-бея был создан азербайджанский полк СС, который использовался в карательных акциях против евреев и словаков. Еще не повешенный Фатали-бей Таким образом, можно констатировать факт активного участия азербайджанских добровольцев на фронтах II мировой войны, которые до конца оставались верны не только фашистской Германии, но и пантюркистским идеям. Многие из них, например Исрафил-бей, были приговорены к смертной казни. Других ликвидировали агенты НКВД.

-

[i]Вчера в 8 утра в поселке Бина Азизбековского района Баку бешеная корова напала на прохожих.[/i] Отмечается, что бешеная корова, принадлежащая жителю поселка Бина Фюрсяту Гамидову, напала на прохожих, после чего ее убил участковый, старший лейтенант полиции Шахин Мустафаев.

-

Призраки Праги Визит президента Армении в Прагу оказался более чем насыщенным. В столице Чехии Серж Саргсян кроме участия в саммите ЕС по вопросу "Восточного партнерства" провел также важные переговоры по двум самым актуальным проблемам — карабахскому конфликту и армяно-турецким отношениям. И в обоих случаях отмечен прогресс. Но весь парадокс в том, что за прозвучавшими в Праге официальными заявлениями о наличии положительных тенденций последовали неожиданные комментарии из Анкары и Баку, ставящие под сомнение эффективность переговоров. Так кому все-таки верить? Из зала, в котором проходила встреча Саргсян — Алиев, сопредседатели Минской группы вышли в приподнятом настроении. Все трое посредников смело заверили журналистов в том, что переговоры были успешными. Помощник заместителя госсекретаря США Мэтью Брайза заявил, что в ходе беседы президентам удалось достичь сближения позиций по основным спорным пунктам базовых принципов. Прозвучало в его выступлении и долгожданное слово "прорыв". Правда, пока лишь в контексте ожиданий от предстоящей санкт-петербургской встречи, для успеха которой пражские переговоры обеспечили весьма прочную почву. В любом случае налицо был факт того, что сопредседатели удовлетворены переговорами и расценивают достигнутые договоренности как существенный шаг вперед. И тем неожиданнее было заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, который вдруг решил опровергнуть все, о чем говорили посредники. "К сожалению, никаких продвижений на встрече президентов Азербайджана и Армении в Праге достичь не удалось", — отметил он в беседе с журналистами по возвращении в Баку. "Не могу сказать, что какие-то сдвиги были достигнуты. На пражской встрече прошло обсуждение сложных вопросов но, увы, армяне и в этот раз не продемонстрировали конструктивность", — заявил министр. Надо ли понимать, что Мамедъяров обвиняет посредников во лжи? Или, быть может, его слова просто следствие озлобленности на сопредседателей из-за оказываемого ими давления на официальный Баку? Есть косвенные сведения, позволяющие судить о том, что в последнее время посредники связывают надежды на успех переговоров именно с уступками азербайджанской стороны, непоследовательность которой уже начинает выводить сопредседателей из себя. За несколько дней до пражской встречи Мэтью Брайза в интервью азербайджанским журналистам отчетливо заявил, что переговоры должны проходить на основе договоренностей, достигнутых в позапрошлом году в столице Испании. "Последний вариант базовых принципов — это мадридские документы. Основой нашей работы является мадридский документ", — сказал он. Как известно, мадридские договоренности предполагают необходимость решения вопроса о статусе Карабаха. Между тем азербайджанские дипломаты продолжают настаивать на том, что соглашение может быть основано лишь на принципе территориальной целостности и безусловном возврате районов, контролируемых армянской стороной. Таким образом, получается, что посредники вынуждены оказывать давление на бакинских правителей с тем, чтобы вынудить их вернуться к обсуждению ранее достигнутых договоренностей. Между тем азербайджанская сторона утверждает, что чрезмерную жесткость на переговорах проявил Серж Саргсян. Бакинский телеканал "АНС", ссылаясь на дипломатические источники, отмечает, что "армянская сторона ужесточила свою позицию, и это связано с шагами по нормализации армяно-турецких отношений". Это еще одна попытка подорвать процесс сближения между Ереваном и Анкарой, который в последнее время очень беспокоит бакинских правителей. По сведениям из информированных источников, после состоявшихся в Праге переговоров с президентом Армении Абдулла Гюль предложил Ильхаму Алиеву вновь встретиться и обсудить достигнутые с армянами договоренности. (Утром того же дня Гюль с Алиевым уже встречались.) Журналисты, желающие освещать встречу, начали собираться в гостинице "Четыре сезона", в которой разместилась турецкая делегация. Однако через час им сообщили, что Алиев не приедет. Комментировать этот факт можно по-разному. Но наиболее уместной представляется версия о демарше. Президент Азербайджана отказался встречаться с главой Турции в знак протеста против того, что официальная Анкара подтвердила отсутствие предварительных условий, которые прежде выдвигала перед Арменией в вопросе установления дипломатических отношений. В Баку очень рассчитывали на то, что смена министра иностранных дел Турции приведет и пересмотру политики Анкары в отношении Армении. Бывшего главу внешнеполитического ведомства Али Бабаджана в Азербайджане за глаза называют проармянским политиком. Диалог армянских дипломатов с прежним министром был хоть и не простым, но продуктивным. Бабаджан не дипломат. Он бизнесмен. И данные им обещания — это слово делового человека, за которое он готов был отвечать. Его преемник Ахмед Давутоглу — кадровый дипломат. А дипломаты умеют трактовать достигнутые до них договоренности исходя из конъюнктуры дня. К счастью, в данном случае подобного не произошло. Абдулла Гюль и Ахмед Давутоглу подтвердили свою приверженность соглашению, закрепленному в "Дорожной карте" и трехстороннем заявлении от 22 апреля. Эти договоренности исключают какие бы то ни было предварительные условия, связанные с Карабахом и Азербайджаном. На вопрос о возможности выдвижения Анкарой новых условий Серж Саргсян по окончании переговоров однозначно заявил: "Это практически исключено". Отсутствие связи между переговорами по Карабаху и консультациями по вопросу нормализации армяно-турецких отношений в очередной раз подтвердил и американский сопредседатель Минской группы. Мэтью Браза в интервью радиостанции "Свобода" заявил: "Это два разных процесса". И тем неожиданнее было провокационное заявление премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о претензиях к Еревану. "Причиной того, что мы закрыли границы с Арменией, стала оккупация азербайджанских территорий. Пусть армяне уберут эту причину, и мы откроем границу". Эти слова полностью противоречат совместному заявлению министерств иностранных дел Турции, Армении и Швейцарии и никак не вписываются в обещания, данные Гюлем и Давутоглу. Это не первый случай, когда премьер выступает с заявлениями, противоречащими словам президента и министра иностранных дел. Турецким правителям давно пора наконец разобраться, кто из них формирует внешнюю политику и чье слово будет решающим. В противном случае продолжение переговоров может стать бессмысленным. Артем ЕРКАНЯН

-

Страсти по Малевилю В последнее время в армянском информационном поле и вокруг него царит какая-то вакханалия – иного слова не подберешь. Нападения на журналистов и их избиения, обвинения в адрес определенных СМИ в туркофильстве, «азербайджанскости», левонаканстве или официозе, поиски «руки» Москвы, Баку, Анкары, призывы к бойкотированию неугодных изданий и т. д. Я являюсь убежденным противником ЛЮБЫХ внутриармянских разборок. Это – моя принципиальная позиция. И в этом свете хотел бы высказать свое мнение по вышеупомянутому поводу на примере информационного агентства Регнум. Как известно, 9 мая это агентство опубликовало выдержки из книги французского адвоката Малевиля «Армянская трагедия 1915 года», что вызвало вполне ожидаемое возмущение армянских читателей данного информационного ресурса. Однако лично я по целому ряду причин не вполне разделяю поднявшийся переполох вокруг факта этой публикации. Изначально Регнум заявил о начале целой серии публикаций на данную тему, а работа (если, конечно, можно так ее назвать) Малевиля есть результат реальной деятельности турецкой политики отрицания Геноцида. Политики врага, которую мы обязаны досконально изучать, чтобы знать, как противостоять ей. Тем более, что на врага, нисколько не таясь, работают и лица армянского происхождения, причем, не один и не два. И не стоит забывать о том, что существуют «труды» фальсификаторов истории гораздо более грамотно состряпанные, нежели приведенный отрывок из Малевиля, в коем полно нестыковок и несоответствий. Что касается самого опуса Малевиля, он уже неоднократно был развенчан до этого, и во всем блеске его развенчание произошло на наших глазах прекрасными публикациями Ивана Ратцигера, Греты Каграмановой и, особенно, Давида Мартиросяна. Вместе с этим, на этот раз перед всем миром был показательно «опущен» будапештский дезертир Сеидов, публично уличенный во лжи на страницах достаточно посещаемого интернет-издания. По поводу других ресурсов, принадлежащих пострадавшему от нападения Аргишти Кивиряну, то, возмущаясь некоторыми материалами, публикуемыми там, должен заметить, что подавляющее большинство армянских масс-медиа не брезгует выдавать информацию, «изготовленную» на турецких и азербайджанских информационных «кухнях», обсуждать ее и делать из нее выводы. Сайтов, публикующих исключительно (про)армянские новости и авторские аналитические материалы, на самом деле, пересчитать можно по пальцам. Почему же тогда избирательно повышенное внимание именно к кивиряновским СМИ? Обращение к вражеским ресурсам - следствие информационного голода в армянском поле. И виновны в этом голоде не средства массовой информации, а руководство страны, политики и чиновники дипкорпуса, держащие в неведении собственный народ, что заставляет масс-медиа черпать информацию из сомнительных источников, а в народе порождает массу слухов - один невероятнее другого. Возьмем тот же Багин.инфо. Да, много перепечаток, откровенного мусора и непроверенной информации. Но это один из тех редких ресурсов, которые вообще дают хоть какую-то информацию из Джавахка. Чем тратить энергию на обвинения Багина, разве не правильнее и полезнее было бы употребить ее на организацию корреспондентской работы из этого армянского региона? Ведь там – просто полнейший информационный вакуум! Возвращаясь к Регнуму. Должен заметить, что само по себе бойкотирование тех или иных ресурсов – занятие бессмысленное, более того – вредное: от того, что тенденциозная работа будет развенчана в «прямом эфире» грамотным историческим трудом со ссылками, объяснениями, картами и т.д., в конце концов, мы только выигрываем. Я бы жаждал узреть прилюдное регнумовское разоблачение и других, подобных малевильскому, опусов, а заодно и людей, тащащих эти опусы на страницы инета. Дабы были они «опущены», так, как это произошло с лжецом Сеидовым. http://pandukht.livejournal.com/39601.html

-

Елена Асланян Заколоченая дверь С чего начинается родной город? Иногда, как и незнакомый, чужой – с первой прогулки-экскурсии, прикосновения к эпизодам его истории, в том числе не такой уж давней, которыми гордятся не меньше достопримечательностей старины. – Дети, вот здание театра оперы и балета. Посмотрите, какое красивое. А как красиво внутри! Этот театр построили в 1910 году в честь оперной дивы того времени Неждановой. И сейчас, в 1968 году, оно не только нисколько не устарело, но ничем не уступает лучшим, самым современным оперным театрам мира. Не уступит и через двадцать лет, и через сто! – Его построили братья Маиловы, рыбопромышленники, – громко заметила сопровождающая вместе с учительницей нашу колонну мама Майи Аванесовой. И твердо добавила: – Армяне. Мы, бакинские армяне, были очень и очень разными по своим корням, уровню образованности, уровню жизни, социальному положению. Но для всех армян Баку стали общими: • русский язык • интегрированность • угасающая память о родных местах – своих или родительских/дедовских (например, об Арцахе, Гяндже) • легенды и истории из городского фольклора о досоветском прошлом армян в Баку • добровольное/вынужденное отчуждение от армянской культуры и духовности • кладбище • исход История Для общности людей так же важно знать свою предысторию, как важно для отдельного человека знать своих родителей. Трудно сказать, кем ощущали себя армяне Баку начала XX века, в пору промышленного взлета этого города – просто настоящими бакинцами, временными поселенцами или пионерами освоения каспийского нефтяного «клондайка». Наверное, и теми, и другими, и третьими. Факт, что появились армянские фамилии, вошедшие в историю не только Баку, но и мирового бизнеса. Армяне – нефтемагнаты, миллионеры и меценаты, строившие библиотеки и оперные театры, школы и общественные столовые. Не жалевшие своих денег на превращение пыльного, неблагоустроенного восточного города в современный, с проспектами и скверами. Армяне - инженеры, армяне - врачи, армяне – рабочие на промыслах… Советская власть решила писать историю города фактически с чистого листа – со временем сами же бакинские армяне основательно подзабыли свою роль в становлении города на Каспии. Разве что иногда пересказывали друг другу какую-нибудь красивую притчу о Манташеве, Маилове... Благодаря фильму «Хаос» – его часто показывали по телевидению – мы вспоминали славное прошлое армян Баку, не представляя всех масштабов их общественной и благотворительной деятельности. Смутно помнилось и другое, казавшееся неправдоподобно далеким… В британском сериале «Рейли: король шпионов» есть эпизод, когда прибывших в Баку англичан и самого Рейли, роль которого исполнил Сэм Нилл, не пускают в город, потому что «татары режут армян». Произносит эти страшные слова какой-то русский начальник, вооруженный до зубов, с безмятежной улыбкой на лице. Так же безмятежно и равнодушно страшную информацию выслушивают, даже без естественной, казалось, для европейцев реакции на то, что совсем рядом льется кровь невинных людей. Тогда, в 1905 году, в Баку, крупном российском губернском городе, вдруг оказалось, что все армянское благополучие – дом на песке. Армяне здесь лишь до поры до времени находятся под защитой государственных законов. При определенных обстоятельствах власть не только не станет их защищать как граждан империи, но с одобрением будет смотреть на бесчинства толпы, без промедления откликающейся на призывы грабить и насиловать в полном соответствии со своей «культурой повседневности», которая до поры до времени поугасла из страха перед законом. Традицию армян строить и строить, тратя свои материальные и человеческие ресурсы на благо всех живущих в Баку, эти события не смогли поколебать. Армяне продолжали: • прибывать в Баку работать, зарабатывать, поднимать город • давать своим детям образование на русском языке ради более полной интеграции в русскоязычном городе и в империи в целом • основывать в Баку армянские культурные и благотворительные организации Часть молодежи увлекалась социалистическими идеями, вступала в ряды дашнаков, гнчакистов, большевиков, но подавляющее большинство армян Баку по-прежнему полностью полагались на защиту империи, считая события 1905 года результатом стечения обстоятельств. История Баку и в советские времена, и тем более сейчас – крайне оболгана, урезана и политизирована. Кое-что выплывает на поверхность только сейчас. Из учебников по истории СССР мы знали об англотурецкой интервенции в 1918 году, понятия не имея, что англичане, хорошо или плохо, но обороняли город от турок вместе с дашнаками. Знали о Бакинской коммуне и ее коммунисте №1 Степане Шаумяне, о других пламенных революционерах – армянах. Но даже не подозревали, что за определением границ советских республик и автономий стоят несправедливость и предательство по отношению к армянам, несмотря на весь их вклад в дело революции в первую очередь в Баку. В полном соответствии с установками советской власти разговоры о Карсе, Нахичевани и Карабахе воспринимались бакинскими армянами как ненужные и вредные: нас ведь так любят в Баку, мы получаем квартиры и образование без особых проблем, без всякой видимой дискриминации. Ведь «столкновения» 1905 года были спровоцированы царским самодержавием. (Вооруженные нападения на армян действительно были спровоцированы властями империи, но их характер имел хорошо знакомую нам специфику – нападали на всех без различия пола и возраста, резали, жгли, грабили, но быстро испарялись, едва получали достойный ответ.) Ведь в 1918 году армян в Баку убивали турки (на самом деле они на три дня отдали армянские дома на поток и разграбление местным «кадрам», а уже потом производили расстрелы интеллигенции и общественных деятелей, выводя их колоннами за город). «Теперь все это в прошлом, как конка, керосиновые лампы и адский труд на промыслах», – считали советские армяне, жители и строители теперь уже советского города на Каспии. После трудового дня интернациональный город фланировал по празднично освещенному Приморскому бульвару, и казалось, что ярко освещенные улицы, легкий бриз и кафе «Садко» будут всегда. Но история имеет свойство повторяться для тех, кто не любит ее уроков. История повторилась через десятилетия. В 1988-м и 1990-м, в Сумгаите, Кировабаде и Баку, тогда еще советских городах, где внутренним войскам ничего не стоило навести порядок – был бы приказ. Скажете, что в конце 80-х бакинские армяне не видели угрозы и не противостояли? Я свидетельница того, что армяне Баку в большинстве своем понимали: идет разрушение СССР, и армян опять заставят кровью платить за чужие интересы – геополитические интересы держав или интересы тех, кто ищет в погромах и смертях предлог для возврата к прежним временам «ежовых рукавиц». Мы понимали, что из Баку надо уезжать. Почему уезжать, почему не защищать с оружием в руках свое место под солнцем в Баку, заставив ВСЕХ смириться с мыслью, что мы НИКОГДА и НИКУДА не уедем? Как часто мы потом слышали попреки от «геройски» настроенных обывателей, проживающих за десятки тысяч километров от Баку, Сумгаита, Кировабада, – городов Азербайджана, в мгновение ока переместившихся из XX века в средневековые ужасы времен взятия турками Константинополя. Баррикадное красноречие и митинговый пафос так же далеки от реального противостояния, как героизм газетных пропагандистов – от участия в настоящей войне. Чтобы яснее выразить свою мысль, приведу пример. Скарлетт О'Хара стреляет в забредшего к ним в дом одинокого янки, будучи абсолютно уверена, что это просто отбившийся от своего отряда любитель пограбить. Перед такими вот одиночками – авантюристами или преступниками – уважающий себя человек не пасует, им дают достойный отпор. Та же самая Скарлетт благоразумно покинула Атланту, когда войска конфедерации оставили город, и какое-то время он должен был находиться во власти мародеров и неконтролируемых солдат-победителей. Вовремя уйти, оценив правильно ситуацию, как катаклизм, перед которым бессильно любое оружие. Уйти, не позволив себя убить, изнасиловать и ограбить – это задача национального значения, защиты генофонда, морального достоинства нации. Тем более если ты прекрасно сознаешь – речь не об отчей земле, дороже которой нет у человека ничего. После Сумгаита мы, бакинские армяне, часто собирались и спорили, пытаясь понять, что нас ждет. Помню те страшные дни, когда не знаешь, сколько еще до извержения вулкана, готового в мгновение ока покрыть пеплом и раскаленной лавой – нет, не весь город, а выборочные тысячи и тысячи квартир. В конце концов, во время беспорядков в ноябре-декабре 1988-го мы уже поняли, что идет развал Союза, формирование республик, военное решение вопроса спорных территорий. И перед армянами Баку стоит тактическая задача – быстро и достойно уйти. Что основная масса и сделала. Армяне Баку после 1988 года были совсем не теми армянами, которые в начале века приезжали за работой из обездоленных армянских областей. И не только потому, что больше знали, могли лучше предвидеть развитие событий. Но прежде всего потоу, что встала на путь национального возрождения и заявила о себе на весь мир Армения, на тот момент все еще одна из республик СССР, но уже способная позаботиться о своих детях, растущих пасынками в Азербайджане. Беженцев обеспечивали не только временным пристанищем в гостиницах и пансионатах, но, при желании, – землей в сельских местностях, ссудами по 20 тысяч рублей на строительство домов в деревнях. Тогда это были большие деньги – я знаю людей, построивших на эти ссуды двухэтажные дома. Нам выдавали довольно существенную материальную помощь в то время, когда Ленинакан и Спитак лежали в развалинах. Всех без исключения студентов принимали на родственные специальности в институты, техникумы – обеспечивали общежитиями, стипендиями! Представьте себе масштаб административных, финансовых, экономических проблем для республики – и они решались: вопросы с пропиской, трудовыми договорами, пенсиями... В Армению с 1988го по 1990-й выехала большая часть бакинских армян. По официальным данным Управления по делам беженцев и миграции, в 1988-м в Армению прибыло 380 тысяч армян из Азербайджана. По данным переписи в 2000 году, число азербайджанских армян, имеющих статус беженцев, составляло 238 100 человек – сюда не вошли десятки тысяч армян, выехавших из Азербайджана в 1988-м и имеющих собственное жилье в Армении, постоянную прописку, а значит, новые паспорта граждан Армении. Назову еще одну цифру – число беженцев из Баку, принявших гражданство Армении с 2000 по 2007 год, составило 80 тысяч. Мы чувствуем себя армянами в Армении, коренными, автохтонными, титульными – ни одно из этих слов не сможет передать всю сладость ощущения себя на своей Родине, которая худо-бедно начала постепенно двигаться к независимости и суверенитету. В фильме Генриха Боровика о событиях в Сумгаите есть кадры, когда обезумевшая женщина говорит в камеру: «Они мне кричали: Арушанян, иди, пиши новый том истории Армении...» Мы написали новую историю армян Баку, – правда, не ту, которую ожидали подонки, изгалявшиеся, как им казалось – безнаказанно, над Арушанян в Сумгаите. А ту, которую писал отряд «Егник» в Карабахе, где воевали преимущественно бакинские армяне. Новую историю написали бакинские армяне в Красносельске, Гукарке и Ахуряне. И в родном Карабахе, разумеется. За хороший совет спасибо, конечно. Может, им воспользуются и другие армяне. Кто предупрежден – тот воружен, ну, кроме толерантных и космополитичных – храни, Господь, их души. Русский язык Моя бабушка Гаянэ Рафаэловна Товмасян шестилетним ребенком в Ване пережила Геноцид 1915 года. Их детский дом колесил из одного места в другой. Она рассказывала, что лучше всего их кормили и содержали в Баку, где они оказались в 1916-м. К ним приходили очень нарядные госпожи в европейских платьях с зонтиками, дарили им такие же дорогие детские платья и игрушки и говорили с ними на армянском через два слова по-русски. Русскому западноармянских детей начали учить именно в Баку… На русском языке в Баку начинали говорить сразу и навсегда, безоговорочно принимая его в качестве родного. Ошибки речи и характерный акцент рабочей прослойки армян, не получивших русского образования, иногда даже закреплялись в качестве фольклора и обыгрывались с эстрады пародистами. На армянском языке бакинские армяне говорили редко, перемежая искаженные армянские слова с русскими. Так как бакинцами становились армяне из разных мест, то и армянский звучал разных диалектов. Именно в Баку я услышала неповторимый ахалцихский диалект, на котором бегло, без единого русского словечка, говорила с моей мамой ее подруга, родом из Ахалцха. Странно, но они, две подруги, никогда не говорили с детьми на армянском, хотя сами общались на настоящем западноармянском ашхарабаре, что меня всегда волновало – ведь так говорили и мои предки со стороны матери. Странно, грустно, непонятно... В начале 60-х годов, после официального закрытия последней армянской школы в Баку из-за отсутствия желающих учиться на армянском, армянский язык был полностью вытеснен из обихода. Получасовые программы на армянском языке на радио и телевидении два раза в неделю носили формальный и агитативный характер, но они были. К сожалению, у молодежи отсутствовало желание смотреть, слушать, учить и хранить свой язык, который они должны были бы чтить, как язык предков. Почемуто армяне в своих детях НЕ ВОСПИТЫВАЛИ уважение ни к предкам, ни к языку. А, собственно, почему? В 1988 году, встречаясь по поводу обмена квартир с ереванскими азербайджанцами, именно ереванскими, а не выходцами из сельских районов Армении, мы поразились их трехъязычию. Они одинаково свободно говорили на русском, на котором получали образование в Ереване (среди них попадались и дипломированные врачи, экономисты, инженеры), литературным армянским, на котором мы, этнические армяне, не могли, к нашему стыду, поддержать с ними разговор, и своим родным азербайджанским. Все, без исключения. Так что оправдания бакинским армянам – якобы трудно сохранить язык, живя вне родины, – нет. Для меня самой загадка: имея мать, закончившую медицинский институт в Ереване в 1959 году на армянском языке, ни я, ни моя сестра в должной мере не овладели родным языком. Возможно, разгадка этого явления в том, что армяне, в начале века или потом, в 20-30-е голодные годы, спускавшиеся с гор из своих обездоленных деревень в поисках лучшей жизни в Баку (советская власть еще в большей степени, чем прежняя, стремилась развивать здесь центр нефтедобычи и нефтепромышленности), ассоциировали свой родной армянский язык с отсталостью и униженностью. И эта психология привилась тем, кто создавал город и его благосостояние – тем, кто выжил, кто не уехал, остался на прежнем месте к началу 1920-х годов. Они же, в свою очередь, неосознанно передали новоприбывшим глубоко запрятанный страх – память о тех днях, когда быть армянином в Баку означало смертельный риск для тебя и твоей семьи. Армяне, веками притеснявшиеся именно как армяне, с готовностью прониклись идеологией интернационализма – в большей степени, чем азербайджанцы или другие народы Баку. Это была очень удобная идеология – она не требовала в явном виде отказаться от национального «Я» – сменить веру, имя и прочее. Она просто объявляла все национальное несущественным, устаревшим в «новом мире». И русский язык принимался не как язык другого народа, а как язык этого нового мира, где армян больше не будут попрекать их происхождением и подвергать из-за него дискриминации. Баку, несомненно, был хлебным и передовым городом, где было удобно и приятно жить, тогда как в Армении и в 50-е жилось трудно. Сейчас азербайджанские писатели с ностальгией вспоминают: «Если бы ты видел Баку в пятидесятые-шестидесятые годы. Знаешь, я не сентиментальный человек, но это был город мечты. Какой-то карнавальный город, где праздник никогда не кончался». Но как раз после шестидесятых ситуация начала меняться. Очень сильным осталось впечатление детства, когда с отцом, встретившим меня со школы, мы наткнулись на большую орущую очередь возле хозяйственного магазина. Очередь за ереванской водяной эмульсией, заменившей ужасный известковый раствор. – Что вы так убиваетесь за армянской эмульсией? – кричал якобы в шутку на азербайджанском продавец. – Сами не можете ее придумать? Опять пустили армян вперед. Ереван заявлял о себе и как культурная столица: здесь построили Оперный театр, получивший золотую медаль за архитектуру, и оперные дивы были здесь действительно мирового уровня, и промышленность в гору пошла. Вдобавок, много мелочей, из которых складывается целое. Со всего Союза приезжали в Ереван за новинкой тамошней легкой промышленности – махровыми полотенцами, о которых вообще тогда многие не слышали. О науке был разговор особый. Выпускники факультетов физики, биологии Ереванского Государственного Университета говорили на равных с ведущими учеными на мировых и всесоюзных конференциях. Особенно отрыв Еревана от Баку стал заметен после создания Института математических машин, Мергеляновского института. Карнавал в Баку закончился. А для бакинских армян, по глупости и близорукости отказавшихся от своего родного армянского языка – символа истинной духовности с наидревнейших времен, видевших только в русском пропуск в «высокую жизнь», от пиршественного стола участников бакинского «бала» остался «пикник на обочине». На обочине науки, культуры, высоких технологий и полнокровной жизни. Смешно и горько, но даже сейчас многие бывшие бакинцы, с 1988 года живя в Армении, не только сами не овладевают языком, но пишут жалобы на отсутствие русских школ, где их дети имели бы возможность получить русское образование. Есть обыватели, которых не может вразумить даже несчастье – самый эффективный метод вразумления. На закате советской эпохи какой-то процент молодежи из бакинских армян противился этой тенденции. Я была знакома с молодой парой, купившей участок земли под Ереваном, где они несколько лет строили собственный дом. Им помогали родственники с обеих сторон: они со своим домом считались чем-то вроде форпоста в Армении для своих родов, потерявших с армянством всякую связь. Видя эту молодую семью, приезжавшую в Баку к родителям и говорившую на литературном армянском, я им очень завидовала. А остальных жизнь вне Армении и русификация грозили в скором будущем превратить в самом прямом смысле – пользуясь выражением предпочитаемого ими языка – в Иванов, не помнящих родства. Интегрированность То, что я сейчас расскажу, – не анекдот, а совершенно реальный случай, который произошел в комитете комсомола Института нефти и химии (АЗИНЕФТЕХИМа) в 1982 году с участием моей близкой подруги Ирады Абдулкадыровой (лачки по национальности), члена комитета комсомола института. Она рассказала мне, что к ним пришел фотограф из какой-то газеты сделать снимок, а потом, когда записал фамилии передовых комсомольцев, спохватился: – Так, тут у вас армянина или армянки не хватает. Найдите срочно кого-нибудь, а то как-то неинтернационально получается. И быстро, у меня всего десять минут. Они как ошпаренные выбежали в коридор – как назло очники ушли, а вечерники еще не пришли – бросились к центральному входу и останавливали всех с вопросом: – Простите, вы – армянин (армянка)? Первого, кто дал положительный ответ, тут же обняли и со словами «брат, выручай» препроводили в комитет. После догожданного момента съемки пришла очередь назвать фамилию. – Салимов. После секундного ступора секретарь Арзу с покрасневшим лицом прошипел: – Ты, что, издеваешься над нами?! Тот достает студбилет и показывает: Салимов Владимир Ашотович. – Я – армянин, и моя фамилия Салимов, – немного с вызовом говорит Владимир. Фотограф хватается за голову: – Но так никто не поймет, что Вы – армянин, можно мы подпишем: Салимян. – Нет! Ни в коем случае. Этот эпизод о многом говорит: и о показушном интернационализме, и о бакинских армянах, и о нашей интегрированности по квоте. Армян в Баку можно было встретить везде, начиная от тюрем и заканчивая кабинетами ЦК Компартии АзССР. Однако... Было одно большое «однако». В результате политики «коренизации» руководящие посты были для армян исключены. Армяне иногда назначались руководителями среднего звена, директорами школ и тому подобное. Даже музыкантам и работникам культуры либо приходилось шифровать свои фамилии (Андрей Бабаев, например), либо уезжать из Баку. Но когда альтернативы не было, солистовармян терпели. Помню большую премьеру балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» в начале 80-х в театре оперы и балета Баку. Премьеру транслировали по телевидению, она находилась в центре внимания прессы, была отмечена наградами. Роль Шахрияра исполнял солист Бакинского балета Рафаел Григорян, его партнершей была азербайджанка, балерин-азербайджанок появилось тогда действительно много, армянок или русских больше не требовалось. И люди вокруг тихо возмущались – я лично слышала подобные реплики в институте, – почему партию Шахрияра исполнял армянин, и, что особенно раздражало, – незашифрованный армянин. Я считаю, что со стороны Рафаела и директора театра это был мужественный поступок. Впрочем, худруком театра был Лев Ваганович Леонов. Духовная среда армян Баку исчерпывалась обрывками армянской истории, почерпнутыми главным образом из романов Раффи (плюс отдельные имена – царя Тиграна Великого, мелика Шахназара), круга друзей-азербайджанцев/евреев/русских всех вместе взятых, пропаганды о советском человеке, презирающем националистический атавизм, с признанием роли русского языка как языка межнационального общения. Хаос, описанный Александром Ширванзаде в «Хаосе», продолжался. В первую очередь в головах бакинских армян. Оказавшись в новом большом государстве, в Союзе, они снова мыслили его масштабами, не замечая тех перемен, которые постепенно накапливались у них под носом. Со времен Ширванзаде во сто крат увеличилось число внуков-полукровок у армянских бабушек, чьи невестки избегали тесных родственных контактов с армянской родней и своим воспитанием выхолащивали армянский дух – как происходило в семье персонажа романа, старшего брата Алимяна. Разумеется, смешанные браки не помеха воспитанию детей в духе уважения к национальным традициям обоих родителей или даже воспитания в одном «отцовском направлении». Всем известен случай Роксоланы – пример отречения от своей веры из любви к мужу и воспитания славянской матерью, принявшей ислам, не самого худшего турецкого султана Селима, вошедшего в историю под прозвищем «Пропойца». Свой роман-шедевр Александр Минасович написал в 1898 году – впереди были трагедии 1905-го и 1918-го, о которых писатель при жизни узнал и отчасти предрек в своем романе. Предрек трагизм армянства в Баку, для которого не было будущего и которого ждали ассимиляция, «манкуртизация» и погромы с последующим исходом в конце XX века. Принято говорить о том, что Ширванзаде писал о хаосе капиталистического мира и разложении буржуазной семьи Алимянов, но другой трактовки в советское время этому роману никто дать бы не посмел. Сам этот роман можно считать ярким примером интегрированности. Александр Ширванзаде, как уроженец города Шемахи, считался уроженцем Азербайджана, был признан заслуженным деятелем искусств и Азербайджана, и Армении. Именно поэтому фильм «Хаос», снятый «Арменфильмом», часто показывали в Баку. Наверное, была еще тонкость, связанная с псевдонимом писателя: именно Ширванзаде, сын Ширвана. Азербайджанцы любили подчеркивать в разговорах со своими друзьями-армянами, что мы – «ихние», не такие, как «ермянистанские». Армяне до поры до времени нужны были в Баку в качестве «кадров» низшего и среднего звена. Совсем как во времена султана Мехмета, понимавшего, что с кочевниками османский Константинополь не создать. Нужна рабсила: строящая, чистящая, лечащая и обучающая. Мехмет создал свою империю, подобную паразитирующему на корнях и соках красивого большого растения цветку раффлезия (кстати, весьма любимому турецкими султанами, неспроста, наверное, – может быть, за источаемый этим цветком трупный запах или за его жизненную «философию»). Империю, которая использовала в качестве корней и питающих соков ум, созидательные способности живущих в Константинополе и специально переселенных сюда армян, греков, евреев. И Баку нужно было время для своей метаморфозы. Поэтому армяне были востребованы – строители, портные, цеховики-обувщики, зарабатывающие для теневой экономики Баку миллиарды рублей. А для среднего слоя интеллигенции – школьных учителей, заводских инженеров, врачей в поликлиниках – требовались в первую очередь наполовину разбавленные в смешанных браках, «кастрированные», болеющие за «Нефтчи» и на вопрос: «Кто ты по национальности?» отвечавшие по схеме Гарри Каспарова: «Я – бакинец». Некоторые из бакинских армян так и поступали – носили «зашифрованные» фамилии, благозвучные тюрскому слуху, и, признавая себя армянами, подчеркивали, что считают Баку своим родным городом, в котором родились и выросли, что являются носителями «особого бакинского менталитета», совершенно далекого от Маштоца, Нарекаци, сасунских песен и танцев «кочари». Что-то вроде полосатого слоненка, который умеет летать: не зебра, не птица и не слон. Но Хаос в Баку постепенно поляризовался, четко определяя для армян два полюса: или ты стараешься стать настоящим армянином, читающим на языке Маштоца, танцующим танец сасунцев и кочари и поющим своим детям колыбельные на армянском языке, или ты – по сути никто, безликая и безымянная обслуга хозяев бакинской жизни. Пусть даже у тебя ученая степень и квартира в центре города. Интегрированность армян в Баку, как и все на свете, имела свое начало. И свой конец. Кровавый конец... Началась пора интеграции бакинских армян в Армении, той части бакинских армян, которым надоело жить на чужой земле. И у этой поры сейчас заканчивается срок – мы стали настоящими: наши дети получают армянское образование, мы сами уже говорим, пишем отчеты на работе и думаем на языке предков. Память Дома бакинских армян были традиционно гостеприимны: дни рождения, праздники всегда справлялись шумно и обязательно с многочисленными родственниками. Мы поддерживали связь и с родственниками, оставшимися жить в родных местах. К нам домой очень часто приезжали родные из карабахских, сисианских деревень. У моей семьи, например, были родственники в Степанакерте и Сисиане со стороны отца. Моя мама прекрасно их принимала, но особенно экзотичными для меня и моей сестры Гаянэ были голубоглазые сестра дедушки Сирануш и ее родной брат, ну и брат деда, тоже голубоглазый Мушег из сисианской деревни Брнакот. Дядя Мушег получил ранение на фронте под Керчью, и мы подкладывали ему под ногу подушку. Дядя Мушег всегда говорил со мной и сестрой по-армянски, пел народные песни и все время говорил отцу, чтобы он обязательно хотя бы один раз отправил меня и сестру в Брнакот «увидеть отчий дом». Не хочу злоупотреблять терпением читателя, но это важно – отец отвез однажды нас в Брнакот именно для того, чтобы я и сестра увидели родную деревню. Надо сказать, это было очень типично для Баку. Выходцы из Карабаха, Сисиана ездили регулярно к родственникам, иногда выбирали себе жен из района. Эта традиция ослабевала или умирала в смешанных семьях. Чтить свои корни считалось хорошим тоном в Баку, и мы, видя, как держатся своих лезгины, таты, народности Дагестана, не говоря об азербайджанцах, тоже гордились своими корнями и памятью о них, о корнях. Родственные связи, не омраченные наследственными тяжбами и бременем материальных расходов, были светлыми и желанными. Подруга моей матери Елена Цолаковна Мкртчян каждое лето вместе с сыном Самвелом ездила в родной Ахалцха, потом они заезжали в Тбилиси к родне мужа. А те каждый год приезжали к ним в Баку на дни рождения и Новый год. Эти приезды у меня ассоциируются до сих пор с шумным карнавалом, весельем за ломящимся накрытым столом, шутками, обсуждение которых продолжалось до следующего года. Это было образом жизни бакинцев, помогавшим смягчать тоску по родным местам и успокаивать память. Как жестока может быть память, я увидела однажды в своей жизни в Москве на лице дяди отца Сергея Мажонца. И никогда не забуду. Сергей Мажонц был двоюродным братом моей бабушки Елены, родился в Брнакоте, откуда ушел на заработки в Баку, потом по партийной линии сделал большую карьеру и оказался в Москве. Своей семьи он не создал, но воспитал троих детей брата как родных. Они жили с ним в его шикарной и по сегодняшним меркам квартире около парка Горького. Его часто приглашали в Баку как ветерана-коммуниста, он сразу звонил отцу, и мы встречались. Но пришло время, когда дядя Сергей по возрасту уже не мог приезжать. И однажды отец попросил меня навестить своего дядю в Москве, куда я поехала по делам. – Ты была в Брнакоте? – первый вопрос ко мне. Ничто другое бывшего брнакотца не интересовало – ни его сестра Елена, ни ее здоровье, ни дела моего отца, ни мои дела. Дядя Сергей перебирал фотографии с видами Брнакота – речка, где он купался, дом, где родился, вековое дерево, к которому сбегал, чтобы побыть одному. Он плакал, руки его дрожали. Бывшему брнакотцу, в конце жизни в результате блестящей карьеры оказавшемуся в тупике своей московской квартиры, не было никакого дела до звука телевизора из соседней комнаты. Это было страшное зрелище еще и потому, что он стал совершенно чужим и для родных обрусевших племянников, которые закончили благодаря его протекции самые престижные московские вузы, в том числе и МГИМО. Отказавшиеся от Памяти, как ненужного армянского бремени, племянники говорили о ностальгии дяди, заменившего им отца, с подчеркнутым безраличием, граничащим с презрительным игнорированием и где-то с насмешкой. Итог всей жизни бывшего брнакотца и бакинца – пустота и маячившая рядом жестоким миражом Память. «Летит машина, как стрела, Маршрут Баку-Ереван» Это был маршрут памяти наподобие шланга с кислородом, сохраняющий нам нашу суть. Конечно, память угасала, но еще была жива у бакинских армян. Расскажу один случай. Я зашла в комитет комсомола за подружкой Ирадой и услышала армянскую речь: – Ес вернем са... Это говорил с завучетом Багиевой Михаил Тангян, завтипографией института. Я рассмеялась и на вопрос, по какому поводу смех, объяснила: – «Вернем» говорят только брнакотцы, как мой папа. Мама столько лет передразнивает его, а он все равно говорит «вернем» вместо «верцнем», «пярц» вместо «барц»... Миша развел руками, он тоже был родом из Брнакота. Я встретила его в 1995 году в Ереване, он жил с семьей постоянно в Сисиане, устроился работать на металлургический завод. Был очень доволен. – Я вернулся, Лена, – повторял он через каждое предложение. Многие из Баку переехали в Арцах на постоянное местожительство после 1988 года – память заискрилась, заиграла в нашей крови.. Что с человеком может сделать Память? – Все, абсолютно все. Может превратить его в животное, если уйдет. А может одарить сказочно, подарить вторую жизнь. Кто-нибудь не согласен с этим? Отчуждение Дерево, пересаженное в чужую почву... Эмигрант, лелеющий мечту покинуть «плохую» родину, как бедную мать, недостойную его сыновней любви в его понимании... У каждого бакинского армянина было свое Отчуждение от Армении: степень, природа и расплата. Правда, в последние годы наблюдалось и Отчуждение армян, родившихся в Баку, от своего места рождения. Молодое поколение, разочарованное совершенно открытым проявлением шовинизма в Азербайджане, стремилось уехать оттуда навсегда. Уехать... Куда ехать русскоговорящим армянам? Из интервью Арамаиса Саядова, дважды чемпиона СССР по самбо, неоднократного призера чемпионатов мира и Европы в 50-х годах, работавшего тренером сборной Азербайджана: «Я оставил в Баку три квартиры, даже шурупа не взял. Я с третьего этажа, истекая кровью – у меня остался шрам, – убежал на паром. Нас была масса людей. Капитан кричал: «Успокойтесь!» Была настоящая война. Чья это инициатива? Я 50 лет прожил в Азербайджане. Меня приглашали и на Украину, и в Россию, Армению, Грузию, но я никуда не поехал. Я патриот. Я родился в Азербайджане. Нас убрали. Теперь живу в Киеве! Я в Киеве чужой человек. Приютился. У меня здесь сын. Живу на Украине. Сейчас в Армению вызвали, посижу там. Лет тридцать там не был, поеду на родину. Хотя у меня родина – СССР. Я защищал честь Советского Союза и поднимал его флаг». Он был в Ереване в этом году, зангезурец, родившийся в Баку, помнящий рассказы отца о борьбе «кох» на сельских праздниках. Сразу поправил себя, непроизвольно оговорившись «на родину поеду». Степень Отчуждения человека – и его расплата. Принц Египта Моисей, осознав, что он еврей, пришел к единственному для себя решению – уйти к своему народу, заплатив за это отказом от придворного благополучия, от приемной матери, сестры фараона, зная и любя ее как единственную мать. Цена за обретение кровной родины высока – ничего не скажешь. И мы, бакинские армяне, решившие вернуться в Армению, где-то повторили мучительный путь Моисея между Отчуждением и Обретением. Мучительный путь, но конечный, приведший нас к дому, храму и роднику чистого родного языка. Сделали свой выбор, отвергнув легкий путь эмигрантов: вечный, тщетный в своей бессмысленности. Почему легкий? – Потому что люди хотят приехать в построенное чужими руками благополучие. Почему бессмысленный? – Во-первых, потому что много вот таких любителей сытого благополучия на чужой стороне. Во-вторых, и на чужой стороне случаются катаклизмы, наводнения, войны. Есть еще и «в-третьих». Этот вечный тщетный поиск из одного сытного благополучия в другое, более сытное заводит в своей нескончаемости каждого поедателя лотоса в тупик постылого Отчуждения. Впрочем, каждый волен делать свой выбор, платя за него соответственно. Кладбище Смерть – последний высший судья в философских спорах о любви, равенстве, братстве и прочих предметах, может быть, и демократии в том числе. До 1988 года умерших бакинцев: коммунистов и беспартийных, атеистов и верующих – хоронили каждого на своем кладбище. Армян – на армянском. Путаницы и хаоса тут уже не возникало. Супруги-азербайджанцы хоронили своих умерших армянских половин только на армянском кладбище – смерть разделяла их не только физически, но и духовно, показывая всем остальным: Что есть Главное и Настоящее. Армянское кладбище Баку было старинным, там встречались надгробия начала XIX века, располагалось оно на Монтино, город потом вплотную подошел к нему, рядом был построен автосервис. Каждое 2 мая армяне, иногда семьями, ходили на могилы своих родных на целый день, взяв с собой еду. Укрытое высокими деревьями кладбище напоминало парк – огороженные очень высокими оградами могилы, ухоженные аллеи. Здесь в самом деле можно было провести целый день скрытым от посторонних глаз. После Сумгаита армянское кладбище в Баку было осквернено. Но по личному распоряжению первого секретаря Наримановского райкома партии восстановлено, и там даже дежурили. Однако живым армянам Баку, еще тешившим себя мыслями, что Сумгаит – случайность, которая никогда не повторится, стало все понятно: мертвых случайно, просто из хулиганства, не тревожат. Прошел своего рода практикум вандализма, который явили «национал-демократы» из Азербайджана всему миру уже в январе 1990 года, уродуя, грабя и насилуя живых армян. Рассказывая мне о своем покойном отце, Рита Степанян, бывшая бакинка, сейчас проживающая как беженка в гостинице «Наири» в Ереване, вдруг подняла руки к небу: – Он как будто чувствовал, говорил: «Меня в родном Карабахе похороните, здесь не оставляйте». Слава Богу, исполнили его волю. Я расплакалась. В Баку был похоронен старший сын моих родителей, мой брат Арсен, умерший ребенком. Исход Исход армян из Баку в 1988-1990-х годах поставил точку на вековой нашей жизни в этом городе, который мы поднимали и создавали своим трудом из грязи и пыли. Но этот исход стал началом и нашего освобождения от Отчуждения, от пут Обыденности и Привычки, обвивавших наше сознание, постепенно деформируя его. Черный Январь разрубил гордиев узел, сплетенный из фальшивого интернационализма, местечкового патриотизма по формуле «я – бакинец», человеческой недальновидности и инертности армян Баку, преступлений власти в общем и отдельных личностей в большой политике в частности. Станет ли наш пример уроком для других? Время покажет. Время все расставляет по своим местам, ни во что не ставя философские выкладки прожектеров и демагогов, в какие обличья бы они ни рядились: марксистов ли, глобалистов, космополитов и прочей толератной братии. Время с презрением отметает и примитивненькие рассужденьица типа «родина там, где хорошо кормят». Хочу рассказать про одного бакинца – Хачатуряна Павла Вазгеновича, вообще про эту семью, выходцев из Атерка. Для тех, кто не знает, Атерк – это большое, крепкое, можно сказать, историческое село в Карабахе. Павел, третий сын в семье, родился в 1957 году, окончил Азербайджанский институт физкультуры и спорта (АзИФиС). Он уже был женат во время событий. Оставив семью на попечение родных, которые поселились все вместе в школе-интернате Еревана около Монумента (и кстати, до сих пор живут там), ушел добровольцем на фронт. «Кто-то из нас должен быть там». Воевал в отряде «Егник» – об этом отряде уже упоминалось здесь. Они стояли в Мардакерте, где проходила одна из важных и кровопролитных линий фронта. Сейчас Павел – капитан ВС Армении, награжденный боевыми наградами, три его сына (у Павла четверо детей и один внук) отслужили в армии. К сожалению, Павел не попал под программу обеспечения боевых офицеров квартирами, так как она охватывала старший офицерский состав. Не попал он пока и под программу жилищного обеспечения для бывших бакинцев. Конечно, рано или поздно эта проблема решится для Павла. И для всех бывших беженцев, потерявших свои квартиры и имущество, потому что они работают и решают свои проблемы вместе с государством, не очень богатым, но делающим все возможное. Речь сейчас не об этом. Глядя на всю эту семью, очень типичную для бакинских армян, живущих в Ереване, поражаешься силе армянского духа. Роберта, второго по старшинству, долго никак не могли «оженить» в Баку, но все же осознание того, что надо восполнить потери, понесенные Арменией в войне, взяло вверх. Роберт женился и воспитывает с женой двух детей, живя в военном госпитале. И каких детей – двух сыновей, армянских львят! Сам Роберт с 2002 года занимается общественной деятельностью, он председатель общественной организации земляков-бакинцев «Единство». Сестра Светлана, с отличием закончившая мединститут в Баку, тоже живет в Ереване, воспитывает четверых детей. Только самый старший брат Эдуард, нефтяник по специальности, очень давно уехавший в Тюмень, живет в России, но поддерживает связь с родными согласно армянским традициям. Наш исход из Баку был насильственным, страшным. Его нельзя сравнить с мучительным процессом рождения. Но вот с возрождением, с торжеством жизни над смертью – наш исход сравнить можно. Мы не просто выжили, прижились и продолжаем жить. Мы возродились на Родине. Послесловие За то, что мне снится еще и теперь, Хоть прочно туда заколочена дверь. А. Ахматова «Но сейчас была война. И десятки похожих на Нару девушек были за волосы выволочены на улицу и брошены под ноги улюлюкающей толпы. Нара каждую ночь просыпалась в холодном поту от ночных кошмаров, где ее преследовал один и тот же сон. Грязная толпа врывается к ней в дом, а она не успевает выпрыгнуть с балкона...» («Любовь на войне», Е. Асланян) Теперь, вспоминая свои кошмары, мы благодарим судьбу, что обернула трагедию бакинских армян во благо, заколотив дверь в отравленный ядовитыми испарениями «Раффлезиястан», вернув нам наш истинный облик, очистив от Отчуждения. И Нара, и сотни тысяч бывших бакинцев в Армении спят совершенно спокойно. А дети Нары даже не подозревают, какие сны снились их матери. Прочно заколочена дверь. Оружием наших мужчин.

-