-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

ГАЛУСТ ГЮЛЬБЕНКЯН И ЭРМИТАЖ Крупнейшего деятеля мирового нефтебизнеса Галуста Саркисовича Гюльбенкяна (1869-1955) в общих чертах я уже представлял в предыдущей публикации. Теперь же хотелось бы обратиться к одной из основных черт характера этой личности - коллекционированию произведений искусства, в частности, к чрезвычайно интересному эрмитажному «следу» его коллекции. Коллекционированием Г. Гюльбенкян начал заниматься еще с младых лет, и в течение своей долгой жизни он собрал около 6 тысяч уникальных произведений искусства и культуры разных народов мира: картин, древних монет, медалей, статуэток, керамики, предметов домашней утвари, рукописей, книг, изделий из драгоценных камней и благородных металлов и др. Он считал их своими «детьми» и писал: «Воистину, я чувствую, что это частицы моей души и сердца». Причем руководствовался он одним принципом: «Только самое лучшее достаточно хорошо для меня». Это говорит о том, что он был не только любителем искусства, но и его тонким знатоком - в самом широком смысле этого слова. Обратимся же теперь к предметам его коллекции из Эрмитажа и посмотрим, каким образом они попали к Г. Гюльбенкяну. Большевистская революция 1917 г., ожидание грядущей «мировой революции», одержимое желание разрушить все старое и построить новое внесли настоящую неразбериху в мир искусства и литературы. Художник-график Митурич заявлял: «Зачем собирать и хранить метеоры прошлого, если у нас их столько в будущем», а Малевич, «расправившийся» с традиционной живописью, говорил: «Если мы не будем иметь собраний, тем легче будет уйти с вихрем жизни». В конце 1920-ых годов руководство СССР провозгласило курс на индустриализацию отсталой аграрной страны. Для этого необходимо было закупить на Западе технику и технологии и построить заводы. Но валюты не было. Для этой цели было решено вынести на продажу... музейные ценности. В феврале 1928 г. Эрмитажу и Русскому музею было поручено составить список тех произведений, от продажи которых можно было выручить 2 миллиона рублей. Эрмитажу предписывалось продать 250 полотен, каждое из которых оценивалось не менее, чем в 5 тысяч рублей, а также гравюры и золотые изделия скифов. В Ленинграде открылось специальное агентство «Антиквариат», директором-распорядителем которого был назначен особый уполномоченный Наркомторга (Народного комиссариата торговли) Гинзбург, а членами - уполномоченные того же наркомата Простак (в Ленинграде) и Ангарский (в Москве). Это были не профессиональные искусствоведы, а обычные недалекие советские торговцы, которые понятия не имели о той сфере, в которую вступали, но именно от них отныне зависела судьба музейных ценностей. Ценностей, первым покупателем которых стал Галуст Гюльбенкян. Этот армянин, нефтяной магнат, сумел уговорить концерн «Шелл» заняться реализацией советской нефти. От имени СССР сделки совершал советский торгпред во Франции, председатель правления Госбанка СССР Г. Пятаков, который и предложил Г. Гюльбенкяну приобрести ценности Эрмитажа. Гюльбенкян согласился сразу. В 1929 г. Гюльбенкян купил за 54 тыс. франков картину Боуста «Благовещение» - единственного «Боуста» Эрмитажа, два полотна Робера, 24 французских золотых и серебряных изделий XVIII в., секретер эпохи Людовика XVI в. - работы знаменитого парижского мебельщика Ризенера. Общая сумма составила 54.150 фунтов (если вычесть стоимость полотна Боуста, то легко заметить, сколько было заплачено за остальные вещи). Спустя год, в 1930 г. Гюльбенкян приобрел «Портрет Титуса» Рембрандта, «Лютниста» Ватто (в 1934 г. перепродал музею Метрополитен), «Купальщиц» Лакре (впоследствии, согласно предварительной договоренности, перепродал известному парижскому антиквару Натану Вильденштайну), «Афину Палладу» Рембрандта, «Урок музыки» Терборха (за все это заплатил 120 тысяч фунтов), скульптуру Гудона «Диана» (20 тыс. фунтов), «Портрет Хелены Фоурмен» Рубенса (55 тыс. фунтов), 15 серебряных изделий (100 тыс. фунтов). Наконец, в 1930 г. за 30 тыс. фунтов он купил «Портрет старика» Рембрандта, и это было последнее приобретение Гюльбенкяна. Итак, за все приобретения из Эрмитажа Гюльбенкян заплатил 325 тысяч фунтов стерлингов. (Напомним, что в 1921 г. строительство церкви св. Саркиса в Лондоне обошлось ему в 21.500 фунтов). Может сложиться неверное впечатление, что Г. Гюльбенкян был безжалостной «акулой капитализма», который воспользовался удобным случаем и отхватил сокровища Эрмитажа. Это вовсе не так, и то, что он прекратил все контакты с главным музеем СССР, имеет под собой серьезные, в том числе и моральные основания. Дело в том, что для серьезного коллекционера, каковым являлся Гюльбенкян, первым условием приобретения ценностей является секретность. Недалекие и несведущие в этом деле люди, занимавшиеся продажей, нарушили эту заповедь коллекционеров и, кроме того, наводнили рынок, превысив спрос, что привело к демпингу. Это чрезвычайно разозлило Гюльбенкяна, который еще 17 июля 1930 г. направил Г. Пятакову меморандум, в котором писал: «(…) После всего сказанного Вы вправе спросить, почему же я пишу Вам об этом, когда и сам стремлюсь приобрести эти произведения. Вы, вероятно, помните, что я всегда рекомендовал Вам и продолжаю советовать Вашим представителям не продавать Ваши музейные ценности, ну а если Вы все же собираетесь продавать их, то отдать мне предпочтение при равенстве цены, и прошу держать меня в курсе того, что Вы намереваетесь продать. В публике уже много говорят об этих продажах, которые, по моему мнению, наносят огромный ущерб Вашему престижу. Возможно, что в некоторых случаях в Америке Вам и удастся добиться более высоких цен, нежели предлагаемые мною. Однако невыгодность сделок, совершенных таким образом, настолько значительна с точки зрения престижа, пропаганды и огласки, что мне приходится лишь удивляться, что Вы все же идете на них. Торгуйте чем хотите, но только не тем, что находится в музейных экспозициях. Продажа того, что составляет национальное достояние, дает основание для серьезнейшего диагноза. Если, несмотря на все сказанное, Вы все же решитесь на продажу ценностей из Ваших музеев (а я настаиваю на том, что этого делать Вам не следует), то вместо того чтобы их продавать посредникам, пустите все в открытую продажу на рынке, ибо наивная игра в прятки, практикуемая сейчас, принесет только убытки. Те, кому поручены эти операции, не отдают себе в том отчета, игнорируют огромный косвенный вред, причиняемый ими же. Я рассмеялся, когда один из них заявил мне, что во время Французской революции также распродавались собрания Версаля. Что за наивное простодушие, что за незнание эпохи и обстоятельств!» В ноябре 1930 г. (после приобретения «Портрета старика» Рембрандта) Гюльбенкян оставил сферу недостойных сделок, связанных с куплей-продажей музейных ценностей. А Советский Союз продолжил это безжалостное и бессмысленное дело, за смешные суммы продавая на Запад сокровища музеев Москвы и Ленинграда. Комизм был в том, что в итоге Советы получили всего... один процент ВВП, вместо этого лишившись уникальнейших, неповторимых сокровищ. Эта позорная история закончилась только в конце 1932 г., когда заместитель директора Эрмитажа Иосиф Орбели (директором тогда был активный участник советизации Армении Борис Легран) обратился с письмом к Сталину. Эрмитажные «дети» Галуста Гюльбенкяна сегодня демонстрируются в Лиссабоне, в одном из лучших музеев мира, носящем его имя. Хачатур Дадаян

-

Давид Бабаян Ильхам Алиев успешно прошел детектор правды 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью по случаю отмечаемого в этой соседней стране дня республики. В своей речи Алиев в очередной раз представил видение Азербайджаном урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Рассмотрим более детально некоторые высказывания азербайджанского падишаха. В начале своей речи Ильхам Алиев заявил, что “в результате оккупации 1992 году Шуши, Лачина и в первой половине 1993 года - Кельбаджара, можно сказать, была решена судьба первого этапа войны, но лишь первого”. Далее он добавил, что азербайджанская сторона старается добиться мирного разрешения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского вопроса, но, вместе с тем, они не исключают и все другие варианты. Затем Алиев предельно четко сформировал азербайджанскую философию урегулирования нагорно-карабахского конфликта. По его словам: “Мы не сделаем ни одного шага назад… В ряде случаев армянская сторона пытается представить принцип самоопределения народов наравне, на одном уровне с принципом территориальной целостности. Но это может быть принято лишь людьми, не знакомыми с данным вопросом, не занимающимися политикой. Неслучайно, мировая общественность отвергает такой подход. Достаточно посмотреть, внимательно прочитать Хельсинский заключительный акт 1975 года, там все указано. Принципы территориальной целостности являются основными. Вопрос самоопределения народов не должен нарушать территориальной целостности, противоречить принципу территориальной целостности. К тому же Армения – уже независимое государство, и армянский народ однажды самоопределился. Азербайджанское государство и азербайджанский народ никогда не позволят, чтобы на азербайджанской земле было создано второе армянское государство. Сегодня на столе переговоров - вопрос возвращения Азербайджану всех оккупированных земель, вопрос возвращения всех переселенцев к родным очагам. По этому вопросу периодически появляются различные спекуляции, поэтому хочу еще раз заявить, что на столе переговоров нет и не может быть механизма отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана. Ни сегодня, ни через 10, ни через 100 лет Нагорный Карабах не будет независимым государством. Позиция Азербайджана однозначна. Несмотря на все давления, мы будем до конца отстаивать эту позицию”. В заявлении Алиева, конечно же, имеются множество неточностей, пробелов и нестыковок, желаемое упорно выдается за действительное и т.д. Рассмотрим некоторые из них. Ну, во-первых, принцип территориальной целостности не имеет примата над другим основополагающим международным принципом – правом наций на самоопределение. Это зафиксировано во всех и нормах международного права, основополагающих международных документах, конвенциях и т.д. Таковым является, например, Устав ООН, тот же самый Хельсинский заключительный акт 1975 года и целый ряд других документов. Имеются даже документы, где, словно предвидя возможные разночтения, специально были указаны когда и при каких условиях один из вышеуказанных принципов имеет больший приоритет. Среди них особое место занимает Хартия Европейской Безопасности ОБСЕ, принятая в Стамбуле в ноябре 1999 года, подписантом которого, кстати, является и сам Азербайджан. В хартии прямо указано, что конфликты, относящиеся к национальным меньшинствам, могут быть положительно разрешены только в демократических образованиях, и что в том случае, если государства не демократические, принцип самоопределения имеет больший приоритет, нежели принцип территориальной целостности. Думается, дальнейшие комментарии в данном контексте излишни, особенно применительно к такому государству, как Азербайджан, недемократичность которого проявляется не только в восточно-деспотической ханской форме правления, но и в отрицании права другого народа распоряжаться своей судьбой. Следующей нестыковкой является заявление относительно того, что азербайджанское государство и азербайджанский народ никогда не позволят, чтобы на азербайджанской земле было создано второе армянское государство. Ну, во-первых, создание любого государства, как одно из проявлений права наций на самоопределение, в современном мире является правом этого народа, а не производным от желания бывшей метрополии, во что бы то ни стало сохранить ставшие достоянием истории границы. Кроме того, данная формулировка Алиева, по своей сути, явно расистская, особенно учитывая недавно сделанные высшим руководством Турции и Азербайджана заявления относительно того, что взаимоотношения этих двух стран базируются на формуле один народ-два государства. Значит, один народ уже имеет два государства в лице Турции и Азербайджана. Забывает Алиев и то, что в самом Азербайджане имеется Нахичеванская автономная республика, населенная ныне исключительно азербайджанцами, т. е. азербайджанский народ сам самоопределился дважды, причем в рамках одного и того же государственного образования. Получается, что в создании государств Алиев руководствуется селективным и дискриминационным подходом, что противоречит не только международному праву, но и морально несостоятельно. Однако, все данные доводы в контексте урегулирования азербайджано-карабахского конфликта являются второстепенными. Основным здесь предстает позиция Азербайджана, его видение будущего Нагорного Карабаха и возможные действия для достижения своей цели. И это будущее Ильхам-хан высказал, как уже отмечалось, предельно четко. Позиция Азербайджана вполне предсказуема, о чем не раз говорилось. В этой стране не завершен процесс формирования азербайджанского народа. Более того, он нарушен. Поэтому добровольное признание независимости НКР исключается, ввиду того, что после этого в Азербайджане, где на сегодняшний день территория компактного проживания только лезгин, талышей и аварцев составляет около 16 тыс. кв. км или более 1/5 территории этого государства (это почти в полтора раза больше территории Абхазии и Южной Осетии вместе взятых), а их численность превышает 1,5 млн. человек, могут начаться процессы самоопределения вышеуказанных народов. Признанию независимости НКР аналогичен и так называемый статус автономии, ведь после этого нацменьшинства Азербайджана могут потребовать автономии и для себя, после чего может быть поднять вопрос и об отделении. А всякая иная этническая автономия в Азербайджане является прямой угрозой существования и азербайджанского государства и этого пока еще окончательно несформировавшегося народа. Более того, сценарий автономии для Азербайджана более неприемлем, чем даже признание независимости НКР. Поэтому, для Азербайджана существование Карабаха приемлемо только лишь в одном случае – без армян. Ввиду этого, любая брешь в существующей системе безопасности НКР, любые односторонние уступки, чреваты изменением сложившегося баланса сил между НКР и Азербайджаном в пользу последнего, что, без преувеличения, поставит под сомнение будущее армянской государственности и армянского народа в целом. Это надо помнить всегда. Что же касается заявлений президента Азербайджана, то их можно квалифицировать как успешное прохождение детектора правды. Алиев и как человек, и как государственный деятель высказал то, что он и весь азербайджанский политический истеблишмент на самом деле думают. За это мы должны сказать ему спасибо, ведь было бы намного хуже в случае его успешного прохождения детектора лжи.

-

«Англо-саксонские хроники» – древнейшая летопись Англии, охватывающая период с римского завоевания – I в. до н. э. до XII в. н. э. Ее составление началось в конце IX в. при короле Альфреде на основе «Церковной Истории» Беде Достопочтенного, сохранившихся отрывках мерсийских и уэссекских хроник и устных преданий. Сохранилось 9 рукописей хроник, написанных на англо-саксонском (древнеанглийском) языке и на латыни. Ранняя часть хроник, описывающая события до 731 г., в основном взята из сочинения Беде, но содержит много дополнений, касающихся истории Южной Англии (особенно Уэссекса). А вот первый абзац оригинального текста манускрипта на языке оригинала. «The island Britain is 8o0 miles long, and 200 miles broad. And there are in the island five nations; English, Welsh (or British), Scottish, Pictish, and Latin. The first inhabitants were the Britons, who came from Armenia, and first peopled Britain southward». Bede, «Ecclesiastical History» i.1, THE ANGLO-SAXON CHRONICLE, Part 1: A. D. 1 – 748. И перевод: «Остров Британия имеет 8o0 миль в длину и 200 в ширину. На этом острове пять наций: англичане, валлийцы (или бритты), скотты, пикты и латиняне. Первыми обитателями острова были бритты, которые пришли из Армении и сперва заселили юг Британии». Беде, «Церковная История» ч. 1, Англо-саксонские хроники, по 748 г.

-

Битва за Карабах Перемирию между Нагорным Карабахом и Азербайджаном – 15 лет Министр обороны Нагорно-Карабахской Республики генерал-лейтенант Мовсес Акопян 11 мая 2009 года на пресс-конференции заявил, что в мае 1994 года Нагорный Карабах сумел принудить Азербайджан сесть за стол переговоров. «До этого были различные договоренности между сторонами о перемирии, однако никогда они не соблюдались, Азербайджан все время нарушал их. После 12 мая 1994 года серьезных нарушений режима прекращения огня не было, однако азербайджанская сторона все время пыталась улучшить свои позиции с тем, чтобы держать в напряжении Армию обороны НКР. Частично это ей удалось. В то же время, благодаря решительности Армии обороны, часть посягательств была предотвращена», - сказал М. Акопян. Нагорно-Карабахская Республика (НКР) образовалась в результате всенародного референдума о государственной независимости, проведенного в Нагорном Карабахе 10 декабря 1991 года, в полном соответствии как с международным правом, так и с законодательством еще существовавшего в тот момент СССР (Закон СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР»). В отличие от цивилизованной позиции многих других государств по аналогичным референдумам Азербайджан на референдум в НКР ответил широкомасштабной агрессией с использованием танков и авиации, бомбежками и ракетными обстрелами мирного населения, политикой этнических чисток на оккупированных землях. При массированных авиабомбардировках использовались шариковые и игольчатые бомбы, относящиеся к оружию массового поражения. Действия Азербайджана наглядно продемонстрировали мировому сообществу безальтернативность государственной независимости НКР. В захваченном на несколько часов 10 апреля 1992 года карабахском селе Марага был зверски убит 81 человек, взято заложниками 67 человек, судьба многих из них до сих пор неизвестна. Вице-спикер палаты лордов Великобритании баронесса Керолайн Кокс, посетившая село сразу после освобождения от азербайджанских войск, свидетельствует: «На кадрах, сделанных в те дни в Мараге, запечатлены свидетельства произошедшей здесь ужасной резни: обезглавленные и расчлененные тела, останки детей, окровавленная земля и куски тел в тех местах, где азербайджанцы распиливали живых людей». Не успевшее эвакуироваться население было уничтожено азербайджанскими войсками. Но, по мере укрепления боеспособности Армии обороны Нагорного Карабаха (АОНК) в ходе боевых операций весной 1993 года удалось освободить от подразделений азербайджанской армии временно оккупированные территории на севере НКР (Мардакертский район). В ходе только одного из боев карабахские военнослужащие в качестве трофеев взяли 22 танка и БМП, которые были отремонтированы и отправлены на фронт. После этого азербайджанская армия сосредоточила свои ударные части в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха и предприняла наступление с двумя целями: перерезать НКР посередине и уничтожить единственную «дорогу жизни» через Лачин, соединяющую блокадный Нагорный Карабах с Республикой Армения, также оказавшейся в блокаде В результате ожесточенных оборонительных боев АОНК удалось отразить наступление азербайджанских войск и, перейдя в контрнаступление, разгромить кельбаджарскую группировку противника. В ходе боев карабахцами были взяты в качестве трофея карта наступательной операции командира азербайджанской группировки, большое количество военной техники, танков, БМП и боеприпасов. Тем самым был ликвидирован западный фронт, освобожден и расширен коридор, соединяющий НКР с Республикой Армения. В течение всего азербайджано-карабахского конфликта со стороны военных баз азербайджанской армии постоянно шли ракетно-артиллерийские обстрелы городов и сел НКР. Азербайджанская армия неоднократно применяла оружие массового поражения - ракетную установку «Град». Последствием ежедневных Your browser may not support display of this image.азербайджанских обстрелов стали многочисленные жертвы среди мирного населения Нагорного Карабаха. С ноября 1991 по май 1994 года только на один карабахский город Степанакерт упало свыше 21000 реактивных снарядов «Град», 2700 ракет «Алазань», более двух тысяч артиллерийских снарядов, сто восемьдесят шариковых бомб, около ста пятисоткилограммовых авиабомб, в том числе восемь вакуумных. Вот данные только за три дня: с 19 по 22 февраля 1992 года: в Степанакерте было убито и ранено 150 человек, половина из них женщины и дети. Полностью разрушено и сгорело 90 жилых и административных зданий. Московская писательница Инесса Буркова 23 февраля 1992 года направила из Степанакерта обращение к президенту России, в котором говорилось: «Десятые сутки азербайджанская армия бьет по городу из ракетных установок «Град». Их огнем сметены целые жилые кварталы, уничтожены роддом, больница, телецентр. Повсюду полыхают пожары, но их невозможно потушить». Со стороны Агдамского района азербайджанские войска предпринимали неоднократные попытки наступления на НКР. В результате ответных действий Армии обороны Нагорного Карабаха военные базы азербайджанской армии в Агдамском районе были ликвидированы. Тем самым, была обеспечена безопасность населения НКР, подвергавшегося террористическим атакам. После серьезной катастрофы азербайджанской армии в ходе весенне-летней кампании 1993 года руководство Азербайджана было вынуждено запросить перемирия. Идя навстречу просьбам руководства Азербайджана, власти НКР согласились заключить перемирие, а потом и неоднократно его продлевали. Руководство НКР, приверженное принципу мирного урегулирования конфликта, пошло на этот шаг несмотря на серьезные опасения относительно того, что Азербайджан пытался выиграть время для подготовки очередной агрессии. В октябре 1993 года азербайджанские вооруженные силы, вероломно нарушив соглашение о прекращении огня, предприняли массированное наступление южнее Гадрутского района НКР. Азербайджанское руководство не отрицало того, что военные действия были начаты азербайджанскими войсками. В результате ответных боевых действий по отражению очередного наступления азербайджанской армии, Карабахские вооруженные силы ликвидировали Зангеланский корпус армии Азербайджана. Остатки его перешли в Иран. Таким образом, был ликвидирован южный фронт азербайджано-карабахской войны. В конце 1993 - начале 1994 годов азербайджанская армия, доукомплектованная афганскими моджахедами (полторы тысячи) и наемниками из других стран, предприняла еще ряд наступлений по всей линии азербайджано-карабахского фронта. По сообщению «Ассошиэйтед Пресс» от 14 ноября 1999 года, один из сообщников Усамы бен Ладена утверждал, что сам бен Ладен руководил моджахедами по меньшей мере в двух сражениях в Карабахе. Руководство Азербайджана, в очередной раз, поправ соглашение о прекращении огня, посреднические усилия России, нормы международного права, да и просто здравый смысл сделало ставку на военную силу и терроризм. Руководитель российской посреднической миссии, полномочный представитель президента РФ по Нагорному Карабаху с апреля 1992 по сентябрь 1996 года, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров вспоминает: «Упорные бои весной 1994 года у Тертера, что к северу от Степанакерта, грозили новой катастрофой: выход армян на реку Куру отсек бы северо-западный выступ Азербайджана (так было с юго-западом в 1993 году при их выходе на реку Аракс). Баку уже не выдвигал предварительных условий, готов был и к длительному перемирию». По оценке военных экспертов, азербайджанская армия стояла на грани полной катастрофы. 4-5 мая 1994 года прошла встреча глав парламентов Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении в Бишкеке (Кыргызстан) при посредничестве Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Армения и Нагорный Карабах вместе с посредниками поставили свои подписи под «Бишкекским протоколом». Азербайджан присоединился к этому соглашению позже, 8 мая 1994 года. «Бишкекский протокол» стал основой для заключения соглашения о прекращении огня в зоне конфликта. 9-11 мая 1994 года прошло оформление российским посредником договоренности о повсеместном прекращении огня. Документ подписан главами оборонных ведомств Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 12 мая 1994 года. Таким образом, в ходе отражения азербайджанской агрессии 1992-1994 годов Нагорно-Карабахская Республика провела операцию по принуждению Азербайджана к миру. Проблема выживания карабахского народа на своей Родине в ходе отражения азербайджанской агрессии потребовала сокращения линии фронта в два раза, освобождения ранее оккупированных Азербайджаном земель Нагорного Карабаха, прорыва блокады НКР и восстановления связи между НКР и Республикой Арменией. Между тем, Азербайджан продолжает оккупировать Шаумянский район, часть Мардакертского и Мартунинского районов НКР, а также Северный Нагорный Карабах: Ханларский, Дашкесанский, Шамхорский, Кедабекский районы. В период отражения интервенции Азербайджана произошла Карабахская Реконкиста, то есть освобождение земель исторического армянского Нагорного Карабаха от иностранного порабощения и возвращение коренного армянского населения на свою карабахскую Родину, что должно получить логическое окончательное международно-правовое урегулирование, основанное на воссоединении реинтегрированных территорий с Нагорно-Карабахской Республикой и восстановлении территориальной целостности Нагорного Карабаха. В ходе войны Азербайджан систематически и целенаправленно срывал все договоренности и соглашения о прекращении военных действий в январе 1993 года, в июне 1993 года, в июле 1993 года. При содействии России 18 августа 1993 года стороны прекратили огонь на 5 дней, но Азербайджан и на этот раз сорвал. Президент Азербайджана Г. Алиев тогда же публично признал, что азербайджанские части не раз нарушали соглашение о прекращении огня. НКР, Армения, сопредседатели МГ ОБСЕ в лице России, США, Франции имеют дело с Азербайджаном, который постоянно устраивает политические и военные провокации, раскручивает гонку вооружений, постоянно призывает к новой войне, способен в любой момент сорвать переговорный процесс и развязать вероломную агрессию. Азербайджан массовыми и бесконтрольными закупками вооружений открыто нарушает свои обязательства в рамках ДОВСЕ. В ходе переговоров по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта необходимо достичь подписания мирного договора между НКР и Азербайджаном. Периодически звучащие в мире заявления, что признание Нагорно-Карабахской Республики независимым государством в настоящий момент нереально и может привести к новой войне, что для позитивного перелома нынешнего положения необходимо передать Азербайджану реинтегрированные исторические земли Нагорного Карабаха, то есть удовлетворить ничем не обоснованные территориальные претензии Азербайджана, являются постмодернистским подходом к истории, политике и дипломатии и могут самым серьезным образом дестабилизировать ситуацию в регионе. Признание НКР не ведет к войне, напротив - только окончательное признание независимости НКР может предотвратить новую агрессию Азербайджана. Важно подчеркнуть, что признание НКР придаст беспрецедентную динамику переговорам между НКР, Азербайджаном и Арменией по заключению мирного договора между тремя странами. Постмодернистский подход в дипломатии фактически ставит на одну доску истинного агрессора Азербайджан и борющийся за свободу Нагорный Карабах, навязывает формулу «паритетного подхода» к действиям сторон, отрицает возможность постижения исторической реальности, исторического факта, навязывает искусственное представление о множественности истины. Такая постановка вопроса создает хаос в головах политиков, наносит серьезный удар не только по истории, но и по процессу урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Не в силах понять, что есть история, каковы реальные факты многотысячелетней истории армянского Нагорного Карабаха и 90-летней истории Азербайджана, постмодернисты от политики приняли концепцию отрицания исторического фактора и категории исторического прогресса в урегулировании азербайджано-карабахского конфликта, но при этом стремятся навязать понятие равной вины и равной правоты НКР и Азербайджана. Как верно отмечал Конфуций, если не будет правильных названий, то не будет и правильных дел. Игнорирование исторического фактора мешает результативности переговоров по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. Как писал Карл Ясперс, «история и настоящее становится для нас нерасторжимым». Армянский народ Нагорного Карабаха (Арцаха) является автохтонным (коренным) на данной территории. Античные историки Геродот, Птолемей, Страбон, Плиний, Плутарх считали Арцах частью Армении, а границу между Арменией и Кавказской Албанией проводили по реке Куре. Об этом пишут и азербайджанские историки. Так, например, основоположник азербайджанской историографии Абас-Кули-Ага Бакиханов (1794-1846) в своем труде «Гюлистан-Ирам» указывает, что река Кура является границей между Арменией и Ширваном, то есть Албанией Кавказской. В вышеуказанном труде Арцах много раз упоминается как часть Армении. Создатель армянской письменности Месроп Маштоц основал первую в Армении школу с обучением на основе нового армянского алфавита в 405 году в монастыре Амарас, который находится в Мартунинском районе НКР. По «Ашхарацуйцу» («Географии») Анании Ширакаци, важного источника VII века, Арцах был десятой провинцией Армении. На территории исторического Арцаха находится более 3000 армянских исторических памятников, в том числе церквей, монастырей, крепостей и других архитектурных сооружений. Среди них такие шедевры средневековой армянской архитектуры, как монастыри Гандзасар - XIII век, Амарас - IV век, Дадиванк - IV век, Варазгомаванк - VII век, Цицернаванк - IX век, Сурб Аствацацин - XII век, Гетамичиванк - XIV век. В позднем средневековье, когда Армения была разделена между Турцией и Ираном, армянские княжества Карабаха сохраняли свою независимость. В середине XVII - начале XVIII века пять армянских княжеств (меликств) Карабаха объединились на равных правах и создали государственное образование, известное в истории под названием «меликства Хамсы» (от арабского слова «хамса» – «пять»), территория которого превышала 14 тыс. км. Именно эти пять меликств встали во главе борьбы армянского народа против персидского и османского господства в XVII-XVIII веках. По Гюлистанскому договору (Гюлистан – село в Нагорном Карабахе) в 1813 году Карабах как самостоятельная армянская территория добровольно вошел в состав России. В этнопамяти карабахцев закономерно и органически утвердилась идея своей постоянной независимости. Стоит напомнить, что в мировой истории до 1918 года Азербайджана как государства вообще не существовало. Важно отметить, что и Турция фактически признавала Нагорный Карабах частью Армении. Приведу один факт. После начала Первой мировой войны турецкое правительство попыталось склонить армян поддержать Турцию против России, обещав им за это создание автономной Армении из Эриванской, Карсской и западной части Елисаветпольской губерний, то есть Нагорного Карабаха, с присоединением к ним прилегающих частей Эрзерумского, Ванского и Битлисского вилайетов. Таким образом, Турция считала Нагорный Карабах, причем в значительной степени в его исторических границах, а не в урезанных границах НКАО, армянской землей. Попытки умиротворения азербайджанского агрессора путем удовлетворения растущих территориальных претензий властей Азербайджана на карабахские земли противоречат международному праву и укрепляют уверенность азербайджанских властей в своей безнаказанности за предыдущие этнические чистки и геноцид, поощряют новую азербайджанскую агрессию. Никос Лигерос, научный консультант Министерства иностранных дел Греции, подчеркивает, что армянский народ существует вопреки всем и вся, но он находится в опасности до тех пор, пока внешние акторы пытаются настаивать на необходимости вернуть освобожденные территории. Одним из принципов урегулирования является необходимость восстановления территориальной целостности именно Нагорного Карабаха. 9 мая 2009 года Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян подчеркнул: «Есть только одна территориальная целостность - это территориальная целостность Нагорно-Карабахской Республики, записанная в конституции НКР». Статья № 142 Конституции НКР гласит: «До восстановления целостности государственной территории Нагорно-Карабахской Республики и уточнения границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики». Рубен Заргарян, советник министра иностранных дел НКР, кандидат исторических наук

-

ПРОВОКАЦИОННАЯ ОТКРЫТКА АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ВОЗМУТИЛА РОСТОВЧАН Оказывается, соседняя с Арменией республика имеет претензии не только к армянским, но и к российским территориям, пишет в четверг газета Аравот, касаясь распространенной нашими соседями очередной дезинформации. Газета отмечает, что по этому поводу свою обеспокоенность выразила группа ростовчан. По электронному адресу ... можно увидеть почтовую открытку, изображенные на которой здания и трамвай, на первый взгляд, не содержат никакой интриги. Однако в верхней части открытки написано Азербайджан, Нахичевань, сквер Л.Толстого и далее Галерея: Баку и Азербайджан. Любой житель Ростова при виде открытки, несомненно, скажет, что здесь изображено построенное в 1900 году армянским архитектором Турпахяном здание армянского театра Новой Нахичевани (Нахичеванский-на-Дону армянский театр), а рядом - здание армянской гимназии, построенное в 1912 году, которое являлось собственностью семьи Шилдянов. И вдруг, средь бела дня, на открытке, размещенной на азербайджанском сайте, появилась надпись Азербайджан, Нахичевань. Что это? Территориальная претензия Азербайджана к России?, - спрашивают ростовчане. Тут есть еще один важный факт. По открытке видно, что это изображение периода начала 20-го столетия. Об этом свидетельствует и обсуждение на сайте по поводу этой открытки. А в тот период, как отмечают авторы письма, на улицах азербайджанской Нахичевани не могло быть трамваев средством передвижения там являлись ослы. http://www.armtown.com/news/ru/prm/20090604/64735/

-

http://kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=7...;docsid=1180336 Кстати, очень интересно понаблюдать за составом участников оргии. Начиная с жены Будберга - пресс-секретаря президента РФ Тимаковой, заканчивая Сеславинским, Ястржембским и пр.

-

Как ты... мягко. Почитай, познакомься поближе с 20 см: http://www.bagin.info/default.asp?Lang=_Ru...;PagePosition=1

-

Карен Вртанесян ПРОПАГАНДИСТСКИЕ ТЕЗИСЫ АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОНФЛИКТА 1. Введение Армяно-азербайджанский конфликт имеет более чем столетнюю историю. То обостряясь, то внешнее стихая, он всегда сопровождался взаимными психологическими и пропагандистскими давлениями. Обе стороны конфликта разработали и используют соответствующую «пропагандистскую мифологию», состоящую из смеси пестрых фактов, мифов и стереотипов, цель которой – оправдать действия «своих» и поощрять дальнейшие акции, направленные против противника. В то же время, ставится цель дегуманизировать противника в глазах как «своих», так и условно нейтральных третьих сил. Делается попытка подавить волю противника к сопротивлению. Разработанный годами пропагандистский аппарат и сегодня используется в качестве оружия на информационных, психологических и идеологических фронтах армяно-азербайджанского конфликта. Это кажется невероятным, однако по сей день ни один армянский исследователь систематизированно не изучал направленную против армянской стороны «пропагандистскую мифологию». Мы решили хотя бы отчасти восполнить этот пробел и составить каталог и условную классификацию применяемых против армянской стороны пропагандистских тезисов. Нашей работе содействовали частные лица; весомый вклад в нее внесли Ваагн Мхоян и Андрей Мариносян. Некоторые замечания Следует учесть, что, в зависимости от меняющихся обстоятельств, некоторые тезисы теряют свою важность и актуальность, возможно также появление новых тезисов, редактирование и усовершенствование уже существующих. Тем не менее, существуют тезисы и пропагандистские трюки, которые почти без изменений используются с начала XX века. Многие тезисы невозможно однозначно причислить к какой-либо группе. Поэтому их классификация условна: один и тот же тезис может одновременно принадлежать к нескольким группам, использоваться при работе с разными аудиториями. Тезисы, содержащие грубые ошибки и выдвигаемые в надежде на незнание аудитории, в основном предусмотрены для внутренней аудитории, а также для аудитории, абсолютно не осведомленной о региональных реалиях и, в частности, об армяно-азербайджанском конфликте. Не все тезисы основаны на фальсификациях. В целом, самая эффективная пропаганда строится на реальных фактах, однако они зачастую представляются вырванными из контекста и/или с акцентами, необходимыми пропагандисту. Хотя первоисточники большинства тезисов в данный момент невозможно с точностью локализовать, можно предположить, что их авторы необязательно являются азербайджанцами или их советниками иных национальностей. К сожалению, иногда армянская сторона сама дает противнику поводы к спекулированию в пропагандистских целях. Тезисы собраны из различных источников – СМИ, литературы, интернет-форумов и блогов, частных интервью с азербайджанцами и армянами. 2. Классификация согласно целевой аудитории В соответствии с целевыми аудиториями, направленные против армянской стороны тезисы можно разделить на несколько групп: 1. Тезисы, предусмотренные для армян, которые, в свою очередь, могут отличаться друг от друга в зависимости от того, конкретно для какого сегмента Армянства они предусмотрены – населения РА, населения НКР или армян Диаспоры. 2. Тезисы, предусмотренные для условно нейтральных наблюдателей. 3. Тезисы для внутреннего пользования, предусмотренные для населения Азербайджана и, большей частью, для Турции. Это разделение, разумеется, не столь точно, поскольку в действительности многие из тезисов могут использоваться в нескольких аудиториях. К примеру, тезис для внутриазербайджанского пользования о повальном голоде в Армении трудно распространять среди населения Армении (во всяком случае, в таком виде), однако он отчасти распространен в некоторых кругах армян, проживающих за рубежом. С другой стороны, формулировки одного и того же тезиса могут отличаться в зависимости от целевой аудитории. Например, если экономическая ситуация в Армении преподносится проживающим за рубежом армянам как состояние голода и мрака, то жителям Армении этот же тезис преподносится как разрушение экономики вследствие блокады, торможение экономического развития. Тем не менее, существуют также конкретно адресованные тезисы. 2.1. Тезисы, предусмотренные для армян Тезисы о схожести армян и азербайджанцев, о якобы существовавшей между ними вековой дружбе. Дружбе, которая прервалась под воздействием самых разных сил и по самым различным иррациональным причинам, вопреки воле этих народов. Тезисы, ослабляющие восприятие Азербайджана и Турции как вражеских государств. Целью тезисов первой и второй категории является создание искаженного восприятия у армянской стороны реальных причин конфликта. Тезисы о неизбежности ожидаемой армяно-азербайджанской (армяно-турецкой) дружбы. Тезисы этой категории, продолжая искажение реальных причин армяно-азербайджанского конфликта, призваны запечатлеть в сознании армянской аудитории светлое будущее, для достижения которого требуется сделать всего несколько простых шагов, например, преодолеть несколько стереотипов. Тезисы, аргументирующие необходимость скорейшего урегулирования конфликта любой ценой. Цель – формирование максимальной толерантности у армян к возможным неблагоприятным для нас решениям. Тезисы, настраивающие различные сегменты Армянства друг против друга, вносящие в них раскол. Отметим, что тезисы этой категории, как правило, имеют несколько вариантов, в зависимости от того, конкретно для какого сегмента они предусмотрены. Тезисы, представляющие социально-экономическую ситуацию Армении в черных тонах, связывающие эту ситуацию с Арцахским вопросом. Их цель – расколоть общество и создать пораженческие настроения. Тезисы об одиночестве Армении, ее окруженности врагами и безысходном положении. Тезисы этой группы имеют варианты для армян Армении, Арцаха и Диаспоры. Цель – вызвать и усугубить пораженческие настроения. Тезисы о том, что освобожденные земли не являются армянскими, о ненужности этих территорий для нас, необходимости и даже неизбежности их возвращения. Тезисы, обесценивающие победу армян в Арцахской войне. Одной из целей является создание у армян неуверенности в своих силах. Тезисы, осуждающие и обесценивающие случаи и события, а также деятелей, ставших для армян символами. Цель – нанести удар национальной идентичности и дискредитировать национальные ценности. Тезисы, направленные на подтверждение «баланса вины» обеих сторон. Тезисы этой категории выдвигаются в основном «нейтральными» иностранными экспертами и советниками (принцип «обе стороны стоят друг друга»). Тезисы, заменяющие проводимую Азербайджаном критику антиармянской политики внутриармянскими проблемами и, как следствие, оправдывающие эту политику («перевод стрелок»). Тезисы о неизбежности усиления Азербайджана и ближайшем сведении счетов с «дерзкой» Арменией, если армяне не откажутся от «притязаний к Азербайджану» (тезисы типа «Армяне, одумайтесь!»). Цель – запугать, вызвать панику, снизить сопротивляемость. Цивилизационные тезисы: несогласие на безосновательные уступки представляется как отсталость, доказательство несоответствия «европейской цивилизации» или «христианским ценностям», детское упрямство. Делаются попытки вызвать когнитивный диссонанс у армянской стороны, спекулируя самовосприятием армян как цивилизованной, созидающей нации, имеющей намного более богатую культуру, нежели азербайджанцы. 2.2. Тезисы, адресованные нейтральным наблюдателям Тезисы, направленные на то, чтобы связать армян и Армению с терроризмом, наркобизнесом, траффикингом, другими «модными» международными преступлениями. Истории о жестокости, которые проявляли, проявляют и будут проявлять армяне в отношении азербайджанцев. Тезисы этой категории обычно содержат эпизоды разрушений, грабежа, поджогов, насилия (в частности, в отношении женщин и детей) и даже каннибализма. Тезисы о том, что Армения – агрессор, захватчик, провокатор конфликта и его единственный виновник. Тезисы, направленные (наряду с охаиванием армян) на маскировку агрессии Азербайджана и совершенные Азербайджаном преступления, представление Азербайджана в качестве пострадавшей стороны. Тезисы о вековом антисемитизме армян, а также представляющие армян союзниками нацизма. В основе тезисов первых четырех типов положены явления, причисляемые к ряду наиболее отрицательно воспринимаемых мировым постмодернистским обществом «смертельных грехов», которые и пытаются свалить на Армению и армян. Цель – лишить Армению и армян международного содействия, нейтрализовать возможное сочувствие к армянам. Обвинения в том, что армяне являются врагами ислама, марионетками мирового сионизма, России и других «христианских» держав. Следует отметить, что «обвинения» в сотрудничестве с евреями вкупе с утверждениями о семитском происхождении армян используются также для ведения антиармянской пропаганды среди расистских, националистических радикалов европеоидной расы. Часть исторических тезисов. Тезисы, обращающиеся к международному праву. Тезисы, подтверждающие «баланс вины» конфликтующих сторон. 2.3. Тезисы внутреннего пользования Все предусмотренные для иностранцев тезисы используются также для внутренней аудитории. Все тезисы исторического характера. Тезисы о необратимой «гибели» Армении (голод, мрак, разрушение экономики), тезисы об опустошении Армении. Тезисы об усилении Азербайджана и азербайджанской армии. Тезисы об армянах, как трусах, обманщиках, коварных, кровожадных и даже людоедах. Цель – сформировать и укрепить образ врага, дегуманизировать армян. 3. Классификация по темам По положению на данный момент составлен список примерно из ста тезисов, и эта цифра увеличивается с каждым днем. По тематической направленности эти тезисы можно разделить на следующие группы: Аргументы исторического характера, «Прагматическо»-экономические аргументы, Международно-правовые аргументы, Циливизационные аргументы. Из вышеперечисленных самую большую группу составляют исторические аргументы. 4. Исторические тезисы Ниже в качестве примера приводим список исторических тезисов с краткими комментриями1. 1. «Алуанский» тезис 1.1. В настоящее время Азербайджанская Республика (АР) – единственный законный преемник историко-культурного наследия Алуанка. 1.2. Тюркоязычное население нынешней АР происходит от алуанов. 1.3. Арцах исторически не только был провинцией Алуанка, но и изначально был заселен алуанами. Из тезисов 1.2. и 1.3. следует, что азербайджанские турки были аборигенами Арцаха. 1.4. Другой вариант предыдущего тезиса: сегодняшние арцахцы – не армяне, а арменизированные алуаны. К последователям алуанов причисляется также население Сюника. 1.5. Все христианские памятники, встречающиеся на территории АР и РА, – алуанские. 1.6. Алуаны проживали (по другой версии, сохраняли свое алуанское самосознание) в Арцахе до XIX века, а Гандзасар был резиденцией католикоса Алуанка. Католикосат Алуанка был упразднен в XIX веке из-за козней армянского католикоса. 2. Тезис о том, что армяне – пришлые 2.1. Освобожденные территории исторически не армянские. 2.2. Нет РА, есть «Западный Азербайджан» («Иреванское ханство») 3. Звездолет «Грибоедофф»2 3.1. «Западный Азербайджан» заселил привезенными из Персии и Турции армянами Грибоедов. То же самое касается Карабаха. До этого на этой территории армян почти не было: даже после иммиграции армян кавказских татар в Иреване было больше, чем армян. В целом, существует много вариантов тезисов о том, что армяне – пришлые племена с Балкан (тот факт, что, даже согласно балканской теории, армяне пришли на Балканы 3200 лет назад, никогда не отмечается). Другой пример: согласно доктору исторических наук Фариде Мамедовой, появление армян на этой территории связано с «перемещением» духовного центра Армянской церкви в Эчмиадзин после падения Киликийского царства3. Тем не менее, наиболее часто бакинский агитпроп использует тезис об иммиграции армян после освобождения Восточной Армении от персидского ига. Согласно этому тезису, армян в Восточную Армению и, в частности, в Арцах, привез Грибоедов, положив, тем самым, начало «армянской экспансии» в регион. Тот факт, что до этого из Восточной Армении был массовый отток армян вследствие организованной Шахом Аббасом Вторым депортации, а затем периодически имевших место в течение нескольких турецко-персидских войн погромов местных жителей, конечно, не упоминается. Более того, не говорится о том, что после стольких потерь за весь этот период постоянное присутствие армян продолжалось в Сюнике и Арцахе, а также в северных районах Армении. 3.2. Другой вариант предыдущего тезиса – «с вещественным доказательством»: «В НКАО существовал памятник, посвященный 150-летию миграции армян в Арцах, который затем армяне взорвали, чтобы скрыть следы этой миграции». В действительности речь идет о 150-летии памятника, посвященного основанию села Марага. Причем, от одного азербайджанского источника другому передается фотография этого памятника, на котором армянскими буквами написано «МАРАГА 150». Ставка авторов этой фальсификации сделана на невладение в целевых аудиториях армянским языком. 3.3. Армяне – искусные фальсификаторы, они готовят в Матенадаране (другой вариант – в Эчмиадзине) фальшивые древние книги и карты. 3.4. Армяне никакой связи со своими корнями не имеют. Армены были тюркоязычными племенами, а пришлые армяне (пишутся «хай») украли их самоназвание. 3.5. Наивные азербайджанцы приняли армян как гостей, а коварные армяне ударили по их гостеприимным спинам. 3.6. С целью подтверждения своих притязаний в отношении Арцаха армяне в советские годы привозили на вертолетах хачкары (крест-камни) с армянскими буквами и бросали их с вертолетов на территорию Арцаха. 4. 1905 – 1920 гг. 4.1. Утверждения, искажающие историю погромов армян 1905 г. и последовавших за ними армяно-татарских столкновений. Например, армянские погромы в Баку организовал... большевик Анастас Микоян4. Помимо всего прочего, курьез в том, что Микояну в 1905 г. было всего 10 лет. Другой интересный пример приведен в книге итальянского путешественника и писателя Луиджи Вилари «Огонь и меч на Кавказе» (Fire and Sword in the Caucasus), посетившем регион в 1905 г. Вилари рассказывает, как хан Нахичевана объяснял имевшие место в 1905 г. армянские погромы в Нахичевани. По словам хана, армяне совершили акты самосожжения в своих домах и магазинах, осквернили армянские церкви, чтобы взвалить вину на бедных азербайджанских турок5. Другой пример, который автор слышал от студента факультета журналистики ЕГУ. Во время одной из очередных армяно-азербайджанских встреч в Тбилиси директор азербайджанского филиала организации IWPR Шахин Рзаев по секрету рассказал присутствующим армянам, что армянские погромы Баку в 1905 г. были не чем иным, как «попыткой ликвидации армянской мафии». Иными словами, насилие было направлено не против всех армян, а против «армянской мафии», овладевшей нефтяным бизнесом и из-за своей алчности не оставившей азербайджанцам никакого иного выхода, кроме погромов. 4.2. Тезис, раздувающий погромы кавказских татар в марте 1918 г. и квалифицирующий их как геноцид. Причем, предшествующие марту столкновения 1905-1907 гг., а также последовавшие за ними армянские погромы Баку (1918 г.) либо не упоминаются вообще, либо представляются в весьма искаженном виде как азербайджанскими турками, так и некоторыми «нейтральными» авторами. См., например, хронологию, приведенную в книге Томаса де Вааля «Черный сад». 4.3. Армяне совершили геноцид в отношении евреев на территории Азербайджана (так называемый «геноцид Губы»). 4.4. Несмотря на геноцид марта 1918 г., азербайджанцы оказались такими великодушными, что менее чем через два месяца, подарили армянам древний азербайджанский город Иреван, чтобы армяне смогли создать свое государство с этой столицей. Как вариант, будто бы существует какой-то договор, по которому Иреван отдан армянам сроком на 150 лет, и по истечении этих 150 лет азербайджанцы должны потребовать его обратно. 4.5. Азербайджанские храбрецы отрезали ухо полководцу Андранику, из-за которого он всю жизнь, фотографируясь, садился так, чтобы была видна только одна сторона лица. Еще один вариант: Андраник был турецким генералом (за основу берется то обстоятельство, что Андраника называли «паша»), но оказался предателем, и в наказание ему отрезали ухо. По той же схеме подготовлен миф об «обезглавливании Монте азербайджанскими спецотрядами» (в другом варианте, «Азербайджанцы взяли Монте в плен, пленного террориста водили по азербайджанским селам, показывали народу, только потом убили»). Вообще, все делается для того, чтобы дискредитировать образы, ставшие символами для армянского народа, либо для того, чтобы поставить под сомнение их армянские корни. Например, Егише по происхождению грузин, маршал Баграмян овладел славой других, Арам Хачатурян – плагиатор, Юрий Варданян – хвастун и пр. 5. Советский период 5.1. Армяне посредством Микояна в советские годы продолжали осуществлять геноцид азербайджанцев. Речь идет о годах сталинских репрессий. 5.2. В советские годы армяне в Азербайджане жили лучше, чем местные азербайджанцы. 6. Причины и начало нынешнего этапа конфликта 6.1. Армяне и азербайджанцы жили мирно: все было сделано для защиты интересов нескольких мошенников-директоров и «цеховиков». 6.2. Армяне и азербайджанцы жили мирно: все спровоцировал КГБ (как вариант, ЦРУ США). 6.3. Погромы азербайджанцев Капана (беженцы Капана в сумгаитских погромах). Другой вариант – «погромы Гугарка». 6.4. Два азербайджанца подошли к реке напиться, армяне убили их – с этого все и началось. Этот миф без каких-либо дополнительных комментариев звучит в одном из документальных фильмов, снятых организацией «Интерньюс», из уст одного пожилого азербайджанца. По всей вероятности, это искаженный пересказ событий, имевших место в Аскеране в феврале 1988 г. 6.5. Армяне сами организовали сумгаитские погромы, более того, армяне заранее в Сумгаите на каждом шагу установили скрытые видеокамеры, чтобы потом суметь взвалить вину на наивных и ни о чем не подозревающих азербайджанцев. 6.6. В Сумгаите дашнаки убили тех армян, которые отказывались делать пожертвования «Крунку». 6.7. В январе 1990 г. советские войска силой подавили демократическое движение в Азербайджане, в результате чего погибли сотни невинных людей (бакинский «Черный январь»). 6.8. За 1988-1990 гг. на территории Армении были убиты 225 азербайджанцев. Так называемый «список Юнусова» еще в 1990 г. (со всеми детальными обоснованиями) опроверг КГБ АрмССР, однако он продолжает использоваться азербайджанцами до сих пор. 6.9. Война началась после того, как НКАО провозгласила независимость. 6.10. Тысячи мирных жителей азербайджанской национальности – женщины, старики, дети – погибли в результате жестокости армянских вооруженных сил. 6.11. (Аргумент нейтрального наблюдателя) Невозможно выяснить, кто начал конфликт, невозможно выяснить, кто виноват. В равной степени виноваты обе стороны. 6.12. Как могут армяне посягать на Азербайджан, если Армения даже не имела границ с НКАО. Не говорится о том, что Лачин до половины 1930 гг. входил в состав автономной области и обеспечивал непосредственную связь с Армянской ССР и только потом был отчужден от НКАО. Не отмечается также, что, руководствуясь той же логикой, азербайджанцы не должны посягать на Нахичевань. 6.13. (Аргумент нейтрального наблюдателя) Историческая принадлежность Арцаха не важна: нужно руководствоваться не историей, а настоящим. Однако, руководствуясь той же логикой, нужно предать забвению также нахождение Арцаха в составе Азербайджанской ССР, ведь уже 15 лет, как это история. Тем не менее, этот тезис упорно озвучивается с различных международных трибун, не получая никакой реакции с армянской стороны. Из данного краткого обзора пропагандистских тезисов (еще точнее, тезисов исторического характера), используемых в контексте армяно-азербайджанского конфликта против Армянства, можно сделать следующие предварительные заключения: А. Значительную часть антиармянской пропаганды составляют мифологизированные утверждения, которые либо полностью вымышлены, либо имеют очень мало общего с действительностью. Б. Эта тема почти не исследована армянскими специалистами, и еще нужно проделать большую работу для систематизации и обстоятельного анализа фактов. Безусловно, следует учесть, что эта работа никогда не будет считаться завершенной, поскольку в данной сфере постоянно происходят изменения. В. Сегодня армянская сторона не ведет какой-либо политики для нейтрализации подобной пропаганды. По нашему мнению, эту проблему для армянской аудитории отчасти можно решить реализацией специальных образовательных программ среди молодежи, а также за счет проведения специальной разъяснительной работы в средствах массовой информации. Этот процесс должен иметь продолжительный характер. Что касается третьих, «нейтральных» аудиторий, то здесь трудно предложить конкретные универсальные решения, поскольку каждая инонациональная аудитория имеет свою специфику, и решения должны разрабатываться в соответствии с этим. Это значительная и многоаспектная сфера, требующая особого внимания армянского экспертного сообщества. Даже в таком неполном, можно сказать, «сыром» виде данный список заслуживает внимание как специалистов, интересующихся армяно-азербайджанским информационным конфликтом, так и студенчества, что и диктует необходимость продолжения работы в этом направлении. ---------------------------------------------------------------------------- 1 Тезисы представлены в соответствии с азербайджанскими формулировками, но автор не счел нужным брать их в кавычки. 2 Название этой группы исторических тезисов взято из иронических комментариев участников-армян интернет-форума www.miacum.ru. По их словам, если совместить утверждения азербайджанских турок о генеалогии армян, то присутствие армянского народа в этом регионе можно объяснить только тем, что они спустились с неба, т.е. имеют инопланетное происхождение. 3 Журнал «Азербайджан и азербайджанцы», №7-8, 2001, с. 26 4 Charles van der Leeuw. Azerbaijan: Quest for Identity. New York, St. Martin's Press, 2000 5 Luigi Villari. Fire and Sword in the Caucasus. London, T. F. Unwin, 1906, p. 282.

-

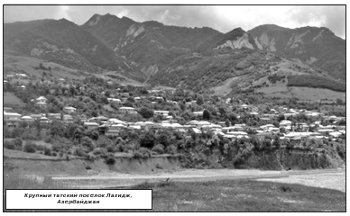

Арман Акопян Таты Азербайджана На современных этнических картах Закавказья и, в частности, на карте Азербайджана ареал расселения татов практически не выделяется, между тем, ираноязычные таты составляют довольно значимый процент населения современного Азербайджана. По разным данным, число татов в этой стране колеблется от 1 до 2 млн. До последнего времени в их число включали так называемых «татов-иудеев», а также «татов- христиан». Однако современные исследователи не находят каких-либо этнических связей между различными группами татов. Таты-иудеи ныне в научных кругах обозначаются, как горские евреи, а таты-христиане считаются неотъемлемой частью армянского этноса, в силу исторических событий воспринявших язык персов, но сохранивших армяно-григорианскую веру. После депортации и резни армян в Азербайджане татыхристиане переселились в Армению, основав ряд поселений недалеко от Еревана. Принято считать, что первые иранские поселения в Закавказье появились в эпоху Ахеменидов, а во время правления Сасанидов регион стал компактно заселяться ираноязычными группами. После появления тюрков в Закавказье и, в частности, на территории нынешнего Азербайджана многие этнические группы подверглись усиленной ассимиляции, в том числе и таты. Процесс этот продолжается и сегодня. По сведениям «Свода статистических данных о населении Закавказского края», извлеченных из посемейных списков 1886 г. (Тифлис,1893), таты составляли почти половину - 49% мусульманского населения Бакинского, 24% – Кубинского уездов. В источнике отмечается, что в целом в Азербайджане проживает 119.663 татов. Области проживания татов в источнике указаны в нижеследующем порядке: Бакинский уезд – 44.989, Кубинский уезд – 58.510, Геокчайский уезд – 14.555. Кроме того, татские поселения имелись в Сюнике, в частности, в районе Мегри, а также в некоторых других районах Восточной Армении. Кавказский календарь 1907 г. выявляет крупные поселения татов-мусульман на Апшеронском полуострове, а также в северо-восточных и центральных районах современного Азербайджана. Вот список татских селений, по данным статистики 1907 г.: Абдуль-оба, Айдикент, Айдинляр, Аллах-ярли, Алпаут, Амирджан, Ангелан, Араб-кишляг, Араскюш, Армяки, Армяни Дигах (бывшее армянское поселение в Кубинском участке), Аспарсанд-кишляги, Афурджа, Бинагады, Билиджи, Бильгя-1, Бильгя-2, Ахмед-булах, Баладжары, Балаханы, Бурган, Велибостан, Вардах, Гаджи-кишляги, Гасан-Гирей-кишляги, Гедык, Гендоб, Геокмалы, Гиланы, Гимейды, Гюлязы, Гюлях, Гюмур, Гюневша, Гюней-кишлаги, Данге, Дара, Дарагянды, Дараджа-Гейдар, ДараЗакрат, Дегирман, Дерк, Джугутляр, Дигя, Иснов, Калей-Худаб, Карс, Кевна, Кеш, Кизиль-казьма, Кон-хирт, Кюнчал, Мардакян, Масазыр, Памба, Пиремсиян, Пчух, Рустов, Ручух, Сартард, Саядхизы, Сиазан, Сюгюб, В. Телаби и Н. Телаби, Тух, Фатьмаи, Шихово. Вышеуказанные населенные пункты находились в Бакинской губернии; жители этих населенных пунктов во время переписи назвали себя татами, в остальных же селениях таты писались тюрками. Основным населением города Баку в начале прошлого столетия были таты. В 1921 г. число татов в Азербайджане превышало 100 тысяч. В 1931 г. зафиксировано 60,5 тысяч татов, а уже в 1989 г. 10 тысяч. По переписи 1999 г. в Азербайджане, по официальным данным, лишь 10,9 тыс. человек признали себя татами. Однако только в одном селении татов – Лахидже – проживает более 10 тысяч человек, следовательно, официальные статистические данные народонаселения в Азербайджане не могут отражать реальную картину расселения татов в этой стране и особенно их численность. Этнолингвисты из США провели исследование среди татов-мусульман Азербайджана в 2005 г. Несмотря на сильную ассимиляцию, жители ряда районов Азербайджана по-прежнему себя называют татами. Так, например, в Дивичинском районе отмечено 15 селений, население которых себя именует татами. В Сиазаньском районе таких селений 5 (Сиазань, Сейдан, ДагКушчу, Зарат и Эришкуш). В Кубинском районе 47, в том числе и селение Заргава, где армянское население было исламизировано и далее записано татами или тюрками. В Хизинском районе 17 селений – жители которых себя считают татами. В Исмаилинском районе таких населенных пунктов 21, а в Шемахинском районе - 8. Ираноязычные селения имеются и в других районах Азербайджана, например, в Евлахском или Казахском, однако татское население в этих районах уже больше века записано азербайджанцами. В некоторых регионах Азербайджана таты компактно соседствуют с тюрками, лезгинами, шахдагскими народностями и тюркизированными армянами, особенно в Исмаилинском и Шемахинском районах. В Дивичинском, Сиазаньском районах таты и сейчас составляют большинство населения, но лишь жители некоторых селений себя именуют татами. Татские селения разбросаны также в Хизинском, Кубинском, Агдашском районах, а также на Апшероне. В некоторых районах имеются локальные группы татов, где применяются разные этнонимы. Таты, жители Апшерона, называют себя парсами, а жители горных селений северо-востока именуются даглы. Отдельным этнонимом пользуются жители крупного селения Лахиджа Исмаилинского района. Они именуют себя по названию своего села. Много татов, выходцев из Азербайджана, проживают в России, особенно в Москве и в Московской области, некоторые исследователи отмечают, что среди азербайджанцев, проживающих в России, численно преобладают таты и талыши (другой ираноязычный этнос, также подвергшийся сильной ассимиляции в Азербайджане). Окончания фамилий у татов в большинстве тюркские – как и названия многих татских сел. В Азербайджане периодически меняются названия населенных пунктов, особенно в районах с мультикультурным населением. Так, за последние 15 лет переименованы почти все лезгинские, аварские, цахурские, талышские, рутульские и шахдагские селения, а также татские селения, названия которых имели иранское происхождение. А в некоторых случаях названия татских селений просто искажаются, приобретая тюркскую форму звучания, например Зардов (по-татски) и Зырдоба (по-тюркски). Однако процесс ассимиляции среди татов также происходит добровольно. Многие ираноязычные группы в Азербайджане себя считают тюрками, не придавая особого значения сохранению национального самосознания. Эксперты отмечают, что таты Азербайджана никогда не имели возможности обучаться на родном языке, даже в самых крупных татских селениях обучение велось только на тюркском, что создавало парадоксальную ситуацию, когда, живя среди своих, многие таты себя считали азербайджанцами. Вливаясь в тюркскую среду, таты начинают играть в ней заметную роль. Многие видные политические деятели, а также представители азербайджанской интеллигенции имеют татское происхождение. Татами по происхождению являлись первый секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР Вели Ахундов, председатель Центрального исполнительного комитета CССР Газанфар Мусабеков, председатель КГ Б Азербайджана Ильгусейн Гусейнов, председатель Совета Министров Азербайджанской ССР Садых Рагимов, министры Азербайджанской ССР Сатар Зульфугаров, Эльмира Гафарова, первый президент Азербайджанской ССР Аяз Муталибов и многие другие. Кроме Азербайджана, таты проживают также в Дагестане и Иране. В Дагестане татский этнос также подвергся сильной ассимиляции и опять же тюркизировался, став частью терекемейцев – особой группы азербайджанцев, проживающих на юге Дагестана. По религии таты в основном мусульмане-шииты, малая часть – сунниты. Однако, как отмечается в ряде исследований, таты, как и персы, изначально были зороастрийцами, и в некоторых традициях современных татов все еще прослеживаются следы зороастризма. Часть исследователей ранее отмечали некоторые особенности татов-шиитов и татов-суннитов, в частности, влияние окружающих народов на ираноязычный этнос. Там, где таты жили с лезгинами и другими дагестанскими народами, были заимствованы религиозные и культурные обычаи этих народов, и появлялись некие границы между татами, суннитами и шиитами. В Апшероне, а также в Кубинском, Хизинском, Исмаиллинском и Шемахинском районах Азербайджана имелись селения исламизированных армян. Жители этих сел впоследствии стали считаться татами и тюрками. Не имея возможности для развития своей национальной культуры, языка и этнических особенностей, таты практически растворились среди тюрков современного Азербайджана. Этническое самосознание сохранилось лишь у тех татов, которые жили изолированно, однако и в этом случае не удалось избежать частичной культурной ассимиляции. Нефтяной бум и связанная с этим внутренняя миграция из татских селений в Баку и другие крупные города окончательно смоют все следы этого ираноязычного народа. Осознавая, чем завершится история татов в Азербайджане, научные круги актуализировали татскую тематику, возможно, это поможет остановить окончательную ассимиляцию татов в Азербайджане.

-

Турция готовила вторжение в Армению 15 лет назад В прошлом году некоторая часть нашей общественности и определенные политические силы страшно обиделись на сравнение событий 90-летней давности (Сардарапатской победы и позора Батумского договора) с нынешними переговорами по Карабаху, когда все это было названо синдромом «дежа вю». Однако забывчивость политических деятелей вовсе не так безвредна для общества, когда перерастает в полную амнезию и маразм. Сегодня, когда открытие границы с Турцией считается уже решенным вопросом и политические шоумены пишут сценарии для «баскетбольной дипломатии» с участием нового президента США, который может на днях даже лично разрезать символическую ленточку на самой старой в мире закрытой границе; когда наши правители всерьез рассуждают об участии Турции в строительстве новой армянской атомной станции – самое время напомнить даже не про 1915 год, а про то, что всего 15 лет назад, в 1993 году Турция готовилась к нападению на Армению. Вы забыли? В самый разгар Карабахской войны, сразу же после открытия Лачинского коридора, уже 20 мая 1992 года, турецкая армия начала боевое развертывание для вторжения на территорию Армении. Нападение было предотвращено лишь благодаря вмешательству России и США: Госдума РФ провела по этому поводу специальные слушания с участием министра иностранных дел Андрея Козырева и главкома Объединенных Вооруженных Сил СНГ маршала авиации Евгения Шапошникова о резкой активизации турецкой армии у границ Армении. Шапошников срочно вылетел в Ереван и прямо в аэропорту на пресс-конференции заявил, что вторжение Турции может привести к 3-й мировой войне; об этом было немедленно доложено президенту США Джорджу Бушу-старшему, который в тот же день позвонил в Анкару и потребовал отвода турецких войск от армянской границы. Туркам пришлось подчиниться, однако через несколько недель около 150 старших офицеров турецкой армии, в том числе 10 генералов, были срочно командированы в Азербайджан для обучения и подготовки штурмовых диверсионных отрядов и разработки боевых операций против армянских сил. Тем временем, в Азербайджане произошла смена власти, и военным советником нового президента Эльчибея стал генерал вооруженных сил Турции Яшар Демирбулах. В августе 1992 года военным атташе Турции в Баку был назначен генерал-майор Халил Калайчи, который лично координировал подготовку контрнаступления азербайджанской армии для ликвидации Лачинского коридора. Тогда же, летом 1992 года, Турция закупила у бундесвера ФРГ для передачи Азербайджану крупную партию советского оружия из арсеналов армии бывшей ГДР на сумму 800 млн. долларов (цена была занижена в обмен на крупную взятку, что позднее вызвало скандал и вынудило подать в отставку министра обороны ФРГ). К концу 1992 года в Азербайджан было переброшено около 5 тысяч турецких офицеров и солдат (средние офицеры получали зарплаты около 7,5 тыс. долларов в месяц). Смены правительств в США и России зимой 1992-93 годов (Буш - Клинтон и Гайдар -Черномырдин) круто изменили политику великих держав на Кавказе и позволили армянской стороне извлечь максимум пользы из новой ситуации. Внешнеполитическая активность новоизбранной администрации в Вашингтоне резко, хотя и естественным образом снизилась – демократы были заняты формированием правительства и инфраструктуры под собственную политическую доктрину, которая, по крайней мере, на первых порах, была сосредоточена на экономических и социальных, то есть сугубо внутренних задачах, сократив на время дипломатическую, разведывательную и военную деятельность за пределами страны. В то же время в России произошел прилив патриотического популизма, когда жесткие экономические реформы Егора Гайдара на фоне растущей слабости и тотального отступления России из всех сфер прежнего влияния вызывали растущее раздражение и недовольство в обществе сверху донизу. Однако турецкая политика в отношении Армении отнюдь не изменилась. В феврале 1993 года 3-я полевая армия Турецких Вооруженных Сил в составе 7 тысяч военнослужащих в полном штате военного времени выдвинулась на линию Карс-Сарикамыш-Игдыр, получив новый приказ правительства и Генштаба Турции о подготовке вторжения на территорию Республики Армения. В середине апреля 1993 года Тургут Озал в ходе амбициозного вояжа по тюркским странам бывшего СССР заявил в Баку о полной и безоговорочной поддержке Турцией борьбы Азербайджана с «армянскими оккупантами». В поездке его сопровождал генерал-майор ВС Турции Эрдоган Ознал, глава отдела спецопераций Генштаба. Тогда же, в апреле 1993-го, в МИД Турции были вызваны послы стран-участниц Совета Безопасности ООН (США, России, Велик, Франции, Китая) и им было заявлено, что развитие событий в Нагорном Карабахе с точки зрения Анкары напоминает ситуацию 1974 года на Кипре, и что Турция может вновь прибегнуть к аналогичным действиям «для защиты братского азербайджанского народа». Одновременно были предприняты конкретные меры для новой подготовки вторжения в Армению – 3-я полевая армия Турецких вооруженных сил была приведена в полную боеготовность, на базах ВВС Турции штурмовые эскадрильи самолетов «Фантом» перешли на круглосуточное боевое дежурство для нанесения первого удара, а в парламенте Бюлент Эджевит, бывший премьером в 1974-м при оккупации турками Кипра, предложил немедленно Армению и оккупировать ее южные районы для соединения Турции с Азербайджаном через Нахичеван, Зангезур и Карабах. В то же время резко усилились обстрелы армянской территории с турецкой стороны. Ситуация обострялась с каждым часом. Спустя несколько дней, в начале мая 1993 министр обороны РФ П. С. Грачев по поручению президента Ельцина посетил Анкару с неожиданным однодневным визитом. Турецкая пресса прокомментировала этот блиц-вояж почти в стиле Цезаря: «Приехал, помочился, уехал». Дело в том, что маршал Грачев, очевидно, в полете выпил лишнего и первым делом, прибыв в правительственную резиденцию, отправился в туалет. После чего маршал резко и лаконично изложил российскую точку зрения на ситуацию и немедленно вернулся в самолет, не выслушав турецких соображений. Тем временем, в июле у села Шахбулах армия самообороны НКР в ходе наступления захватила склад азербайджанской армии с оружием турецкого и даже американского производства со складов НАТО в Турции. Доставленные в Вашингтон образцы незаконно экспортированного в Азербайджан оружия вызвали скандал в Конгрессе США и санкции против Баку. Между тем, в сентябре 1993 года началась третья эскалация напряженности на армяно-турецкой границе: 220-я механизированная и 9-я артиллерийская группировки 9-й Сарикамышской дивизии турецких вооруженных сил подошли вплотную к границе с Арменией на расстояние выстрела; новый премьер Турции Тансу Чиллер открыто угрожала введением войск, если армянское наступление в Карабахе не остановится. В октябре 1993 года произошел парламентский кризис в Москве с осадой и штурмом Белого Дома. По сообщениям французских и американских источников, в те дни проходили секретные переговоры представителей турецкой премьерши Тансу Чиллер с мятежным спикером ВС РФ Русланом Хасбулатовым о согласии властей РФ (в случае победы путчистов) на вторжение «ограниченного контингента» турецких войск в Армению под предлогом борьбы с курдским терроризмом на базах КРП в Армении; такое согласие со стороны Хасбулатова было получено, как и гарантии о «невмешательстве» России. В те дни Совет национальной безопасности Турции разрешил введение двух армейских бригад и эскадрильи в 15 боевых ударных вертолетов из состава вооруженных сил страны на территорию Нахичеванской области Азербайджана для удара по Армении в случае победы путча Хасбулатова-Руцкого; одновременно усилился обстрел армянских и российских погранотрядов с территории Турции. 5 октября 1993 года приказом президента Тер-Петросяна армянская армия была приведена в полную боеготовность в виду угрозы начала боевых действий со стороны Турции… Но путч Хасбулатова провалился, российские танки расстреляли мятежный парламент, а турецкие танки отошли от армянской границы. С тех пор пришло 15 с половиной лет. Всего лишь 15 с половиной… Вспомните об этом, когда будете хлопать на открытии границы и потом, когда одно за другим тут станут открываться турецкие представительства, банки и фирмы. Танки, как и банки, всегда приходят без виз. Che.am

-

Нарушение пункта 3.3.2 Правил форума и 3 дня бана. Товарищ Гай, будьте любезны прочитать вторую часть пункта 3.3.2.

-