-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Фетхие ЧЕТИН Бабушка Отрывки из книги Некролог в «Агосе» Ее звали Ерануш. Она была внучкой Ерабета Катаряна, единственной дочерью Искуи и Ованнеса Катарянов. Провела счастливое детство в деревне Балун Хабаб вплоть до четвертого класса. И сразу же нагрянули времена, полные страданий, о которых она говорила: «Пусть эти дни уйдут и больше не вернутся». Ерануш потеряла всю свою родню и не смогла больше с ней встретиться. У нее появилась новая семья, новое имя. Она забыла свой язык и свою религию, обрела новый язык и новую религию, в течение жизни ни разу не возроптала за это, но никогда не забывала свое имя, село, мать, отца, деда и родных. В надежде, что однажды встретит их, обнимет, прожила 95 лет. Наверное, благодаря именно этой надежде и прожила так долго, в полном сознании до самых последних дней. Моя бабушка Ерануш скончалась на прошлой неделе, и мы проводили ее в вечность. Мы надеемся с помощью этого объявления найти ту ее родню (нашу родню), которую не смогли разыскать при ее жизни, разделить с ними наши горести, сказать: «Пусть эти дни уйдут и больше не вернутся». Однажды, когда я была в нашем доме, в Анкаре, бабушка сказала: — Если тебе нечего делать, подойди-ка ко мне, скажу тебе кое о чем. Я подошла к ней, она, как всегда, взяла мои руки в свои и сказала: — Знаешь, моя мать, отец, брат в Америке, твой дядя затерял их адреса. Если кто-то и найдет их, так это ты. Найди их, ради меня. По тому, как она говорила, по ее монотонному голосу чувствовалось, что ей с большим трудом удалось принять решение рассказать мне обо всем. Я не сразу догадалась, о чем она: «Что ты говоришь, бабушка, выходит, у нас сейчас есть родня в Америке?» Говоря это, я даже чуть подтрунивала над ее словами. Но бабушка была очень серьезна. — Не знаю их адресов, только знаю, что живут в Америке, в Нью-Йорке, — сказала она. — Хорошо, бабушка, почему они уехали в Америку? — Уехали... — Когда уехали? — Когда я была ребенком. — Хорошо, а тебя почему не взяли? — Я позже должна была поехать. Твой дядя Махмуд испортил наши отношения. Потерял их адреса. Все в моей душе перевернулось. В голове возникла куча вопросов, но многое из того, что она говорила, я никак не могла воспринять как ответы на них. Днями пыталась я вытащить из нее хоть еще одно слово, но кроме того, что настоящие ее мать и отец в Америке, ничего не смогла узнать. Мы думали, что дед и бабушка — родители тетушки. Оказалось, что это неправда. Мы думали, что бабушка — чермикская, и это тоже оказалось неправдой. Многое из того, что я знала прежде, оказалось неправдой. Теперь уже мне больше хотелось узнать правду, чем найти родню бабушки. Я все допытывалась у бабушки, стараясь остаться с ней наедине. То, что я узнала в те дни, я не в состоянии была рассказать кому-либо, не смогла разделить с кем-либо свое потрясение. Не знаю, потому ли, что этого хотела бабушка или со стыда, но услышанное теперь уже я сама утаивала от других, пытаясь в одиночку преодолеть бурную сумятицу своих чувств и тяжелых переживаний. Между нами установились очень своеобразные и необычайно таинственные отношения. Потом, в один из дней, я почувствовала, что ей самой хочется рассказать, приоткрыть завесу над этой тайной, освободиться от груза того, что знает, и о чем никому не поведала, вместе с тем заметила, что она боится подвергнуть меня опасности, доверив мне больше, чем я знала до сего дня. Она щадила меня. Я была очень настойчива, и в конце концов она стала рассказывать. Рассказывая, часто останавливалась, но после моих упорных расспросов продолжала. Рассказывала о случившемся, не делая никаких комментариев, особенно избегала проявлять свои чувства, высказывать отношение. «Меня звали Ерануш, маму — Искуи, отца — Ованнес, он в то время с двумя своими братьями находился в Америке. У меня было два брата. Дедушку звали Айрапет эфенди. К слову его прислушивались не только в нашей деревне, но и по всей округе, многие приходили просить у него совета. Наше село было большое, имело трех сельских старост», — так начала она свой рассказ. Рассказала, что однажды в село пришли жандармы и увели деда, братьев отца и матери, всех мужчин, и больше никто о них ничего не узнал, вместе с матерью и братьями они нашли приют у молодой жены дяди в соседнем селе, но жандармы добрались и туда, забрали всех, мужчин, женщин, отвели в Балу — мужчин зарезали, побросали в реку, и река несколько дней текла вся в крови. Потом рассказала о дороге в изгнание. — Мать не хотела, чтобы мы оказались в последних рядах, когда нас изгоняли, и потому шла быстро-быстро и, чтобы мы могли шагать вровень с ней, тащила нас, держа за руки. Часто нам в спину доносились крики, плач, и тогда мать еще больше убыстряла шаги, чтобы мы не оборачивались назад. Вечером первого дня две сестры матери из последних рядов прибежали к нам, горько рыдая. Бабушка замолкла, вздохнула. Я поцеловала ее руку. Она стала рассказывать дальше. — Молодую жену дяди, которая захворала и не могла идти, жандармы закололи штыками и бросили труп на обочине пути. — Она была женой брата твоего отца, бабушка? — Нет, маминого брата, беременная. В пути жандармы закалывали штыками стариков, немощных, тех, кто не мог идти, оставляли там же, под открытым небом, в скалах. На корм волкам, хищным птицам. Я заметила, что, рассказывая эти ужасные, неправдоподобные истории, бабушка не глядела на меня, а, вперив взгляд в одну точку на ковре и крепко держа в своей левой руке мою руку, правой непрестанно проделывала одно и то же движение, проводя ею от бедра до колена, словно разглаживала ткань. — ...Перейдя через мост Мадена, в Авлере, моя бабушка с отцовской стороны сбросила в воду двух своих внучек. Это были дочери братьев отца, которых убили, их жен тоже убили, а сами дети уже еле передвигались. Одна из девочек сразу ушла под воду, но вторая вытащила голову из воды. Бабушка затолкала ее голову в воду. Ребенок снова высунулся из воды, в последний раз взглянул на светлый мир, бабушка опять погрузила ее в воду... Потом сама бросилась в безумную водную путину и исчезла из глаз. Бабушка замолчала. Было очевидно, что случившееся очень сильно подействовало на нее, в тот день она по нескольку раз повторяла свой рассказ. Спустя годы она вновь и вновь вернется к случившемуся, и каждый раз ее рассказ завершится глубоким молчанием. Еще она поведала о том, что произошло в Чермик Амамбаше, когда наступило короткое затишье, и мать, наперекор своей матери и тетке, отказалась отдать им свою дочь, но те похитили девочку. — Меня привели в какой-то сад. Как и сады в нашем селе, он весь утопал в зелени. Деревья гнулись под тяжестью плодов. Посередине сада протекала прозрачная речка. В этом саду кроме меня находились еще восемь девочек из нашего села. Нас накормили горячим обедом, разрешили полакомиться фруктами с деревьев. Спустя немного времени я стала громко плакать, требуя вернуться к матери, мне обещали, что поведут к ней. Другим девочкам тоже пообещали, что вернутся домой. Мы допоздна заигрались в саду. Срывали с деревьев яблоки, груши, поели вдосталь, попили холодной воды. В этот вечер всех девочек по одной разобрали по домам. За Ерануш явился в сад жандармский десятник. Ерануш наотрез отказалась идти с ним, стала плакать, повторяя, что хочет к матери, и так и проплакала всю ночь до самого утра. — Проплакала всю ночь до самого утра, увидели, что со мной нет сладу, утром повели в Амамбаш. Пришли, и что вижу: Амамбаш пустым-пустой, ни души. Наших увели, я поняла, что меня продержали всю ночь и только сейчас привели сюда, чтобы у меня не осталось никакой надежды. Я узнала, что маму и наших повели в сторону Сиверека (центр подчиненного Урфе гавара — прим. пер.). С того дня я каждый день смотрела на горы Сиверека и плакала. Все, что я услышала, никак не соответствовало тому, что я знала. Все, что я знала до того дня, перевернулось, все мои ценности разлетелись вдребезги от услышанного, мозг разрывался от страшного внутреннего разлада, голова раскалывалась от боли, меня обуял страх, словно накопившееся внутри могло прорваться наружу и потопить под собой всех и вся. Несколько видений, оживших в моем воображении, постоянно стояли перед глазами, будь они закрыты или нет: толпа, ожидающая во дворе церкви, особенно глаза детей, малыши, сброшенные в воду, и их головки, в инстинктивном стремлении выжить выплывающие из воды, миг похищения Ерануш у матери... И параллельно с этим я поневоле вспоминала стихи, которые по торжественным случаям декламировала в школе. Поскольку я считалась одной из лучших учениц, учителя на все праздники давали мне декламировать героические стихи. Душераздирающая лирика о «славном прошлом», которую я некогда декламировала, столкнувшись с широко раскрытыми от испуга глазами детей, с головками погруженных в воду младенцев, с реками, дни напролет истекающими кровью, разлетались на мелкие осколки. ...Я вспомнила, как всякий раз, когда мы проходили мимо кладбища Мадена, бабушка, замечая наш детский страх, говорила: «Дети, не бойтесь покойников, они не могут сделать ничего плохого, плохое делают живущие, а не умершие». Может быть, говоря это, бабушка вспоминала о том, что случилось с ней. Я так и не узнала этого. - Меня взял к себе начальник жандармского участка Чермика десятник Хусейн. Его жену звали Эсма. Как они ни старались, так и не смогли заиметь своего ребенка. Господь да озарит его душу, пусть земля ему будет пухом, хорошим человеком был Хусейн. Власти у него было больше, чем у иного сотника. Он принял меня как родную дочь и относился очень хорошо. О нем говорили, что он человек сердобольный. Армян, населявших Чермик, всех поубивали и сбросили в бездонный колодец. Между Чермиком и Дзюнагушем (центр гавара, подчинявшегося Диарбекиру — прим. пер.) находилось ущелье, называвшееся Андзавом. Обезглавленных армян сбрасывали в Андзав. Десятник Хусейн участвовал в убиении мужчин, но отказался идти в Андзав, куда сбрасывали детей и женщин, восстал против приказа. Поговаривали, что за это он понес наказание. Я, еле сдерживая себя, спросила: — Бабушка, сердобольное сердце десятника Хусейна не болело, когда он обезглавливал мужчин и бросал их в колодец? Слегка помолчав и поразмыслив, бабушка сказала: — Откуда мне знать? Чувствовалось, что бабушка очень любила десятника Хусейна и никогда не спрашивала его об этом, да и не хотела спрашивать. — Мне дали имя Сеер. За короткое время я выучилась турецкому. Слушалась их. Но только моя вода не текла по одному руслу с водой Эсмы-ханум. Десятник Хусейн хотел, чтобы я называла его отцом. Очень радовался, когда я называла его отцом. «Ну, дочка, повтори-ка еще раз «отец», — говорил он. ...Как-то на праздник десятник Хусейн вернулся домой с двумя отрезами на платье, Эсма-ханум и я встретили его, поцеловали руку. Он открыл сверток и достал оттуда два одинаковых шелковых отреза на платье и сказал: — Смотрите, что я вам принес! Эсма-ханум как только увидела, что муж купил для меня такую же ткань, что и для нее, с завистью сказала буквально такие слова: — Если прислуга и служанки будут носить шелка, во что тогда одеться ханум? Вот тогда-то я и поняла, что я всего-навсего прислуга. Из Чермика нас было восемь девочек. Все мы жили в разных семьях. Женщины, завидя меня, говорили: «Самая несчастная из них — ты». Когда я спросила у своей матери, почему от нас скрывали правду, она сказала: — Дочка, бабушка и нам ничего не рассказывала. Мы узнали по ряду событий, да и то от других? — Что за события? — В детстве, бывало, затеем ссору с дворовой ребятней, и они тогда называли нас ублюдками-вероотступниками. Бабушку твою эти слова очень гневили. Как только она такое слышала, тотчас накидывала на голову платок и прямиком шла к соседям. Вступала с ним и в долгие разговоры и споры, то лаской, то угрозами, но, в конце концов, добилась своего: нас больше не дразнили ублюдками-вероотступниками. Они замолчали, ну и мы больше не затрагивали эту тему. Прежде мы не знали, что значит вероотступник, а теперь узнали. Нам стало известно, что наша мать армянка и что ее родители, уезжая в Америку, оставили ее здесь. Но поскольку каждый раз, когда в доме заводили об этом разговор, тут же меняли тему, мы поняли, что не надо говорить об этом, и не говорили. --------------------------------------------------------------------------- Бесхитростная книга известного турецкого адвоката Фетхие Четин «Бабушка», изданная в Турции, сразу же стала бестселлером и уже выдержала несколько изданий. Ее армянский перевод, вышедший небольшим тиражом, тоже моментально разошелся. Фетхие Четин, адвокат Гранта Динка, известна в Турции не только как высококлассный юрист, но и своими левыми взглядами, за что не раз подвергалась гонениям и даже пару лет провела в тюрьме. Ее автобиографическая книга о жизни родной бабушки-армянки, вынужденно принявшей мусульманство, вызвала большое оживление среди потомков таких же исламизированных соотечественников Четин, которые начали поиски своих корней. Эта книга впервые в мире сняла табу с запретной темы, о которой не принято было говорить не только публично, но даже в кругу семьи. Фетхие Четин не только дала согласие на издание «Бабушки» в Армении, но и отказалась от авторского гонорара. В книге Четин сконцентрирована вся биография женщины, изменившей имя, язык, религию, но никогда не забывавшей о своем происхождении.

-

Степан СТЕПАНЯН Карсский договор как он есть Этот договор был заключен 13 октября 1921 года в Карсе правительствами Азербайджанской, Армянской и Грузинской Советских Социалистических Республик с одной стороны, и правительством Турции - с другой стороны, при участии Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Договор состоит из 20-и статей и трех приложений. В международных отношениях он отнюдь не может считаться самостоятельным документом. Если сравнить Карсский и Московский договоры (последний был подписан Россией и Турцией за несколько месяцев до Карсского), то нельзя не заметить, что Карсский договор по всем своим основным положениям копирует Московский. Разница между этими двумя договорами только в игре слов. Если московский документ называется договором о «дружбе и братстве», то в Карсском договоре слово «братство» выпало - осталась только «дружба». Забегая вперед, отметим, что как Московский, так и Карсский договоры нацелены на раздел исконных армянских земель как Западной, так и Восточной Армении между Турцией и Азербайджаном. 1-я и 2-я статьи Карсского договора «признают аннулированными и потерявшими силу все договоры, заключенные между правительствами, осуществлявшими ранее суверенитет над территорией договаривающихся сторон, и касающиеся означенных территорий, а также договоры, заключенные с третьими государствами и касающиеся Закавказских Республик». Это означает, что аннулированным считается и Севрский договор. Единственным исключением является Московский договор 1921 года. Статья 5-я договора провозглашает: «Турецкое Правительство и Советские Правительства Азербайджана и Армении соглашаются, что Нахичеванская область в границах, указанных в приложении 3 настоящего договора, образует автономную территорию под покровительством Азербайджана». Примечательна и статья 17‑я, которая гласит: «В целях обеспечить непрерывность сношений между своими странами, договаривающиеся стороны обязуются принять путем взаимного соглашения все необходимые меры для сохранения и развития с возможной скоростью железнодорожных, телеграфных и других средств сообщения, а равно и для обеспечения свободного передвижения людей и товаров договаривающимися сторонами без каких-либо задержек». По прочтении этого положения возникает резонный вопрос: если уж Карсский договор не утратил силу, то стоит ли прикладывать столько усилий для открытия армяно-турецкой границы? Если свести воедино все 20 статей и три приложения Карсского договора, то можно прийти к однозначному выводу, что этот документ фактически закрепляет определенную совершенно несправедливым Московским договором от 16 марта 1921 года передачу армянских территорий Турции и Азербайджану. Таким образом, Карсский договор представляет собой не что иное, как копию Московского договора или даже его приложение. Абсолютно понятно, что тогдашняя позиция Советской России способствовала захвату армянских территорий Турцией и передаче Нахичевана Азербайджану. Не случайно поэтому, что впоследствии Россия и Советский Союз предприняли определенные усилия по восстановлению исторической справедливости в отношении Армении и армянского народа. На Берлинской (Потсдамской) конференции, начавшейся 17 июля и закончившейся 2 августа 1945 года, руководители трех союзных держав - Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов - рассматривали также вопрос несправедливого Московского договора и аннексии Турцией армянских территорий. 16 июля, за день до начала конференции, состоялась беседа министра иностранных дел СССР В. Молотова с министром иностранных дел Великобритании А. Иденом. «В 1921-м году Турция воспользовалась слабостью Советского государства и отобрала у нее часть Советской Армении. Армяне Советского Союза чувствуют себя оскорбленными. Исходя из этих причин, Советский Союз поднял вопрос о возвращении принадлежащих Советскому Союзу территорий». В ходе этой же беседы Молотов отметил, что «территория, о которой говорится, туркам не принадлежит. Они несправедливо завладели ею, отобрав у Советской страны… Если территория армян расширится, многие из живущих за границей армян будут стремиться вернуться на родину». Но времена изменились, и восемь лет спустя, 30 мая 1953 года Советское правительство заявило правительству Турции, что «с целью сохранения добрососедских отношений и укрепления мира и безопасности правительства Армении и Грузии сочли возможным отказаться от территориальных претензий к Турции» Это, однако, вовсе не означает, что Республика Армения и армянство всего мира отказываются от своих справедливых требований. Всему миру прекрасно известно, что для исправления одного из важнейших последствий геноцида армян необходимо вернуть Армении и всему армянскому народу Западную Армению с извечным символом - Араратом.

-

Не раз приходилось отмечать, что армянские политики отличаются одной поразительной особенностью, которая наиболее присуща деятелям с аодовским или околоаодовским прошлым. С выходом в отставку – добровольную или вынужденную - ими внезапно овладевает особая форма амнезии, и мир столь же внезапно окрашивается в радужные цвета собственной политической девственности и праведности. Подробнее...

-

Арис КАЗИНЯН АРМЯНСКОЙ ПОДПИСИ - НЕ БЫЛО И НЕТ История эта приключилась более 35 лет назад. О ней известно узкому кругу историков, специализирующихся на вопросах советско-турецких отношений. Общественность нашей страны об этой истории практически ничего не знает. Но именно она является лучшей демонстрацией готовности рядового представителя рассеянного по миру армянства к отстаиванию национальных интересов, причем в невероятно сложных условиях советско-турецкого братания. Впрочем, рядовым его назвать трудно: Гурген Налбандян был полковником. Советским… Полковник Гурген Налбандян - один в поле воин Все началось с того, что в конце 60-х Турция вознамерилась окончательно оформить существующую на тот момент советско-турецкую границу и с этой целью попыталась воспользоваться советской инициативой о создании совместной комиссии «только для решения технических вопросов редемаркации государственной границы». Возможно, советское руководство прекрасно осознавало преследуемую турками главную цель, хотя есть и другие мнения. Как отмечает историк Аваг Арутюнян, «советская сторона не разгадала замыслов турок. Для турок самым главным была необходимость гарантированного подчеркивания неизменяемости советско-турецкой границы». Так или иначе, Совместная комиссия была создана и даже успела отметиться активной и последовательной работой. Заключительная же сессия прошла в декабре 1973 года в Анкаре и растянулась на целый месяц. Турция представила советской делегации свой вариант окончательного соглашения, в котором черным по белому констатировалась неизменность очертаний советско-турецкой границы. Это был продуманный шаг, и он был продуман маститыми дипломатами и политиками – членами турецкой делегации. В числе последних – посол Турции Мустафа Кенаноглу (председатель), директор департамента контрразведки Главного управления безопасности Турции Неджед Кахраман, председатель Главного управления турецкой жандармерии, полковник Хыдыр Акпынар, советник МИД Турции, доктор юриспруденции Гехкан Унсал и другие. Могущественный турецкий Генштаб был представлен в делегации сразу двумя представителями – полковником Генерального штаба Кямилем Аксу и начальником отдела Топографического управления Генштаба Ханти Балканом. В общей сложности в составе турецкой делегации было девять членов. Советская делегация состояла из пяти членов: посла СССР Павла Ермошина (председатель), генерал-майора Петра Иванова, советника МИД СССР Александра Бессонова, представителя Главного топографического управления Генштаба ВС СССР полковника Виктора Жиркова, представителя Грузинской ССР кандидата исторических наук Отари Гигинейшвили и представителя Армянской ССР полковника ВС СССР Гургена Налбандяна. Заключительная сессия на своем первом заседании 3 декабря 1973 года утвердила повестку дня по следующим вопросам: 1. Окончательная взаимная сверка вcех редемаркационных документов и исправление ошибок; 2. Подписание редемаркационных документов; 3. Церемония подписания редемаркационных документов в присутствии представителей Высоких Договаривающихся Сторон; 4. Принятие и подписание сообщения прессы СССР и Турецкой Республики о редемаркации советско-турецкой государственной границы. Гром средь ясного неба грянул во вступительной речи председателя турецкой делегации Мустафы Кенаноглу, который четыре раза решительно подчеркнул необходимость подписания комиссией документа, «который гарантировал бы неизменяемость советско-турецкой государственной границы». Как оказалось позднее, именно этой целевой направленностью была пропитана вся турецкая документация. Впрочем, называть это заявление громом средь ясного неба было бы не совсем правильно. Очевидно, что союзное руководство не могло не быть осведомленным на сей счет, соответственно – особых возражений не имело, а посему уполномочило председателя советской делегации, равно как и посла СССР в Турции, принимать решения самолично. Как показал дальнейший ход сессии, все произошло именно так. Если и грянул гром, то лишь над головой полковника Гургена Налбандяна. В преддверии нового, 1974, года Документ был наконец-таки подписан. Церемония состоялась в торжественной обстановке в конференц-зале турецкого внешнеполитического ведомства. Принимающая сторона и не стремилась скрывать радости по случаю «исторической победы», но одна «деталь» омрачала праздник: под документом отсутствовала самая вожделенная подпись – армянская. Полковник Гурген Налбандян в знак протеста демонстративно покинул зал заседания, заявив, что не уполномочен от имени целой нации подписываться под таким документом и что ни один армянин в мире не признает неприкосновенность этой границы. Нарушил ли он субординацию, ослушался ли приказа? Офицер, видимо, предпочел быть разжалованным в рядовые, но в «рядовые нации»… За 10 дней до подписания 16 января 1974 года на стол первого секретаря ЦК Компартии Армянской ССР Антона Кочиняна легла «Докладная записка о работе заключительной сессии Совместной советско-турецкой комиссии по редемаркации государственной границы». Под ней стояло то, чего так добивались турки - армянская подпись Гургена Налбандяна. Этот достаточно пространный документ опубликован в «Вестнике архивов Армении» (№1, 2008) как приложение к статье А. Арутюняна «Из истории редемаркации советско-турецкой границы (1973 г.)». Считаем крайне важным процитировать отдельные выдержки из этого документа. «После совещания делегации в 23 час. 19 декабря я наедине имел беседу с руководителем советской делегации, послом СССР т. Ермошиным П. К. Налбандян Г. С.: – Павел Константинович, знаю Вас как опытного дипломата, хорошо знающего армянский вопрос и имеющего большие заслуги в репатриации армян с Кипра, где вы были посланником СССР, поэтому хочу повести с Вами откровенный разговор относительно турецкого проекта. Турки намерены получить в свои руки новый политический документ, признающий за ними, по сути дела, захват армянских земель. Вся декларативная часть турецкого проекта подчинена этой цели. Я располагаю данными о том, что Мустафа Кенаноглу имеет жесткую установку Правительства и Министерства иностранных дел протащить фразу о «неизменяемости советско-турецкой границы», будет упорствовать в этом, поэтому прошу Вас проявить непреклонность в защите нашего проекта… В связи с тем, что сказал, прошу принять следующее мое официальное заявление: «Я категорически возражаю против концовки турецкого проекта сообщения прессы в части неизменяемости советско-турецкой государственной границы, считаю ее совершенно неприемлемой ни для Союза ССР в целом, ни, тем более, для Армянской ССР в частности. Если в этом вопросе возможны какие-либо колебания со стороны советской делегации, заранее прошу разрешить мне выехать в СССР для соответствующего доклада Министерству иностранных дел Союза ССР и руководству Армянской ССР» (подчеркнуто нами - А. К.). Ермошин П. К.: – Основная цель турок понятна и мне. Конечно, турки добиваются нового политического документа, гарантирующего неизменяемость ныне существующей советско-турецкой государственной границы, но это делается в порядке вещей. За последнее время наше правительство делало много заявлений об обеспечении неизменяемости установленных территориальных границ. Будем добиваться принятия комиссией нашего проекта за основу, но ожидаются большие сложности в этом деле. Самое трудное будет исключить из турецкого проекта фразу о неизменяемости государственной границы. Это может насторожить турок и создать у них мнение об обратном. Между прочим, турки все время намекают на то, что коммюнике по завершению работ по редемаркации государственной границы по своему содержанию должно соответствовать чаяниям турецкой общественности о гарантиях безопасности, неприкосновенности территории и неизменяемости границы. Это будет иметь для турок очень важное значение, особенно с учетом предстоящей кампании формирования нового правительства. Налбандян Г. С.: – Позволю себе некоторые замечания по высказанному Вами. Фраза о «неизменяемости советско-турецкой границы» в турецком проекте коммюнике не случайна и не в порядке вещей. Турки решают крайне интересующий их конкретный вопрос о новом признании нами захвата армянских земель. Как известно, турки решали и решают много вопросов, в том числе и приграничных, и с другими своими соседями, однако систематических заверений от них о гарантиях «неизменяемости границы» не требовали и не получали. Если пройдет турецкий проект, следовательно, турки, по их замыслу, получат более сильный и весомый документ, чем Карсский и Московский договоры 1921 года, и тот договор, который увез с собой в феврале 1921 года из Москвы после переговоров с Наркомом иностранных дел РСФСР Г. Чичериным и Наркомом по делам национальностей И.Сталиным глава делегации Великого национального собрания Турции Юсуф Кемаль-бей. На этот раз весомость нового документа, закрепляющего за турками захваченные армянские земли, будет обусловлена участием в принятии этого документа самой Армянской ССР в лице ее представителя. Но прошу учесть, что представитель Армянской ССР в принятии такого документа участвовать не будет. Существенное значение для коммюнике в турецком варианте будет иметь авторитетность присутствия на церемонии высоких представителей ведомств сторон. Заявления советского правительства о неприкосновенности границ, как я понимаю, имеют в виду законно принадлежащие государствам территории. В частности, такие заявления делались в отношении послевоенного устройства и границ некоторых западноевропейских государств, ныне входящих в социалистическое содружество. Кстати сказать, на Западе успешно и с лихвой решены все территориальные проблемы, в которых был заинтересован наш Союз. Этого нельзя сказать о южной границе. Вы опасаетесь того, что наши попытки исключить из турецкого проекта политическую часть насторожат турок. Турки отлично знают, что делают. Насторожиться надо нам. Думая об общественности, вернее об интересах господствующей и властной клики Турции, мы не можем забывать о законных интересах армян. Какой-либо дипломатический промах в этом вопросе может вызвать отрицательную реакцию общественности армян во всем мире. …Судьба советско-турецкой границы имеет прямое, непосредственное отношение к армянскому народу. Девятнадцать двадцатых армянских земель захвачены турками. Общественность Армянской ССР, многочисленные колонии армян-скитальцев по всему земному шару одобряют и поддерживают внешнюю политику нашей страны, пока мирятся со своей трагедией и не поднимают голоса за восстановление справедливости, но в то же время они требуют, чтобы не ковырялись в их ранах и не оскорбляли их национальных чувств. Учтите: признание захвата армянских земель означает и признание геноцида, так как не было геноцида армян без захвата армянских земель и не было захвата земель без геноцида. Не пора ли прекратить хотя бы официальные декларации, фактически признающие захват турками армянских земель?.. За 8 дней до подписания (в гостинице «Бульвар Паллас») Ермошин П. К.: – Турки очень упорствуют, не идут ни на какой компромисс, требуют принять их проект за основу и обязательно дать в нем абзац о гарантиях безопасности, территориальной целостности и неизменяемости границ. Что делать? Налбандян Г. С.: – Тупому и беспредметному упорству турок надо противопоставить разумное, обоснованное упорство советской делегации, заставить их понять, хотя они это и понимают прекрасно, что мы не правительственная делегация, заключающая договор о дружбе и ненападении… Ермошин П. К., Иванов П. С.: – Василий Федорович (посол СССР в Турции Грубяков) считает обязательным коммюнике о завершении работ о редемаркации советско-турецкой границы и предлагает на основе декларации товарища Подгорного во время его визита в Турцию в 1972 году… составить обоюдоприемлемый проект коммюнике. Налбандян Г. С.: – Фраза о «территориальной целостности и неприкосновенности советско-турецкой границы» остается? Ермошин П. К.: – Да. Для турок это – главное. Налбандян Г. С.: – Пользуясь правами, предоставленными лично мне постановлением Совета Министров СССР за подписью товарища Косыгина, категорически возражаю против предложения Советского посла в Турции Грубякова и требую о моем предложении по этому вопросу и просьбе все же сообщить Министерству иностранных дел СССР. У нас нет оснований дублировать Декларацию Председателя Верховного Совета СССР товарища Подгорного. Ермошин П. К.: – Поймите, товарищи, турки прицепились к этому и настоятельно требуют, надо же кончить скорей. Ведь тут ничего особенного нет, тем более что все это сказано в Декларации Подгорного. Коммюнике мы даем от себя, и это не требует дублирования Декларации товарища Подгорного. Налбандян Г. С.: – Если даем от себя, давайте внесем два употребительных в практике международных дипломатических отношений безобидных и справедливых слова с такой формулировкой фразы: «неприкосновенности законно принадлежащей территории и безопасности границы». Ермошин П. К.: – Турки никогда не согласятся. Налбандян Г. С.: – А почему не согласятся и чем конкретно могут обосновать свои возражения? Поставьте этот вариант декларативной части коммюнике на обсуждение Совместной советско-турецкой комиссии, пусть турки дадут ответ и обоснуют свои возражения. Ермошин П. К.: – По этому вопросу вы имеете какую-либо установку руководства республики? Налбандян Г. С.: – Во-первых, руководство Армянской ССР не могло предвидеть отклонение советско-турецкой комиссии от своих функций, определенных советско-турецким протоколом от 28 февраля 1967 года, чтобы дать какую-либо установку своему представителю. Но уверен, что если бы, как я просил несколько раз, МИД СССР сочел бы полезным посоветоваться с руководством республики, то с его стороны было бы полное одобрение советского проекта сообщения прессы о завершении редемаркации. Во-вторых, и самое главное: ЦК Компартии Армении, Президиум Верховного Совета Армянской ССР, Совет министров и Министерство иностранных дел Армянской ССР рассматривали весь комплекс по редемаркации советско-турецкой государственной границы только в планах интересов страны, а не в рамках узконациональных интересов республики… Разумеется, все было предрешено заранее, а посему в назначенный полдень 29 декабря 1973 года в торжественной обстановке были подписаны документы о «редемаркации советско-турецкой границы» и принятии совместного коммюнике с декларацией «Принципов независимости, суверенитета, равноправия, территориальной целостности и неприкосновенности границ». И, тем не менее, шампанское в тот день было кислым как в советских, так и в турецких фужерах. И даже грузинское вино перебродило в тот день в уксус, хотя благонадежный Гигинейшвили и соглашался с послами во всем и уж, конечно, поставил грузинскую подпись под территориальной целостностью Турции. Но под документами не было главного - армянской подписи, а этого предвидеть не мог никто. За пару дней до подписания в турецкую столицу прибыли генеральный секретарь МИД СССР, заместитель министра ИД СССР Ю. Черняков, заместитель начальника Генштаба ВС СССР генерал М. Козлов, начальник Пограничных войск СССР генерал В. Матросов. Но и визит столь высокопоставленных чиновников не смутил Гургена Налбандяна и не поколебал позиций «стойкого оловянного полковника». Офицер покинул зал, так и не поставив армянских инициалов под хитрыми документами. Конечно, он вызывает восхищение; его смелость, гражданское мужество, гибкость ума, свобода изложения, знание предмета, а самое главное – приложение всех этих талантов к отстаиванию национальных интересов. Приобщая своих подопечных к азам военного дела, он наверняка стократно повторял избитое «один в поле не воин». В декабрьские дни 1973 года полковник лично опроверг эту аксиому.

-

-

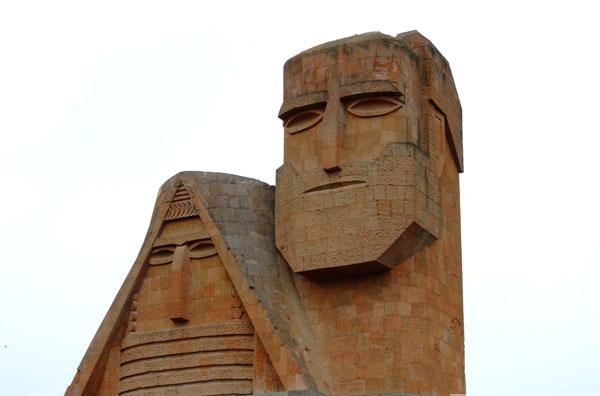

«Евровидение»: не буди лихо Конкурс «Евровидение», как всегда, оказался полем для разворачивания информационных войн. На этот раз поводом для скандала стало появление в ролике, рекламирующем Армению, памятника «Мы и наши горы» из Нагорного Карабаха. Когда памятник, который армяне называют просто «Дед и Бабка», был замечен в Азербайджане, вокруг него развернулось настоящее сражение. Сердобольные граждане Азербайджана стали бомбить обращениями собственную прессу, правительство, а потом и российское телевидение. Стоит отметить, что памятник был практически не известен жителям других стран. Малоискушенный зритель вряд ли бы успел выхватить взглядом коварно размещенное в клипе изображение. Даже в Армении мало кто успел заметить в быстром мельтешении образов «Деда и Бабку». Но азербайджанские СМИ и внешнеполитическое ведомство растиражировали изображение памятника архитектуры и связали его с Нагорным Карабахом. МИД Азербайджана потребовал от России убрать из ролика изображение памятника, который находится на территории Нагорного Карабаха и, значит, по официальной позиции Баку, не может быть в ролике, представляющем Армению. Организаторам в Армении только в день конкурса стало известно о решении Первого канала не идти на конфликт. Соответственно, письма и обращения от различных армянских организаций, отправленные в последний момент, не помогли, и уже к началу конкурса стало ясно, что Дед и Бабка не появятся на экране. Объяснения, что памятник строил армянский скульптор, что Нагорный Карабах давно не является частью Азербайджана, отправленные на телевидение за несколько часов до начала конкурса, не возымели действия. Ролик был подвергнут монтажу. Но армянская сторона не осталась внакладе. Во время объявления баллов позади армянской ведущей Сирушо на большом рекламном табло на фоне ночного Еревана светились «Дед и Бабка». Памятник оказался и на планшетке у нее в руках. Одним словом, два памятника вместо одного снятого. Возмущению азербайджанской общественности не было предела в этот момент. Как написала одна из потрясенных армянским коварством пользователей на азербайджанском форуме, «больше всего убил момент, когда Сирушо объявляла баллы и подняла свою карточку, а там была фотография того памятника. И когда они нам один балл дали, я просто умерла там». Сразу после окончания голосования началась вторая часть информационной войны. На этот раз под ударом оказалась уже азербайджанская сторона — Армения перешла в контрнаступление, используя прокол Баку. Тем более что повод оказался весьма существенным с точки зрения правил проведения «Евровидения». Выяснилось, что во время трансляции в Азербайджане были замазаны номера, по которым можно было бы голосовать за Армению. Кажется, что мелкая пакость, но при этом – очень грубое и серьезное нарушение правил конкурса. Армянская сторона уже обратилась к организаторам. Согласно сообщению руководителя проекта голосования Общественной телекомпании Армении Рубена Мурадяна, «в оргкомитет конкурса «Евровидение 2009» направлена соответствующая жалоба с требованием наказания азербайджанского вещателя». Чем закончится рассмотрение этого дела – пока не известно. Однако нежелание Ливана позволить своим гражданам голосовать за Израиль привело к тому, что страна была лишена возможности участвовать на конкурсе. Так что при последовательных шагах армянской стороны Азербайджан может оказаться перед лицом санкций со стороны организаторов «Евровидения». Как заявил «Росбалту» Рубен Мурадян, Азербайджану грозит как минимум штраф, как максимум – дисквалификация. Скандал вокруг «Евровидения» только начал набирать обороты, как вдруг выяснилось, что азербайджанская сторона пошла на еще более интересный шаг, чем армяне со своей заставкой. Если памятник из Нагорного Карабаха еще можно с натяжкой назвать спорным, потому что на картах в Азербайджане НКР рисуют как часть своей территории, то с Ираном такие шутки не проходят. А как оказалось, на заставке, которая представляла Азербайджан, был в самом центре изображен Мавзолей поэтов в иранском городе Табризе, где похоронены знаменитые деятели персидской культуры: поэты, музыканты и т. п. Армяне оказались не менее сердобольными и сразу поспешили обратиться в посольство Ирана в Ереване, обратив внимание на факт появления иранского архитектурного ансамбля в азербайджанском ролике. Молодежь принялась рассылать в иранские СМИ сообщения о том, что Азербайджан, обвиняя других, сам присвоил иранское культурное наследие. Как заявила «Росбалту» одна из организаторов этой акции, в посольстве Ирана в Ереване уже заинтересовались этим сообщением и намерены обратиться к организаторам конкурса за объяснениями. Одним словом, если для всех конкурс «Евровидение» закончился, то для армян и азербайджанцев только начинаются самые интересные и душещипательные аспекты шоу. Уже в ближайшее время будет видно, как далеко зайдет столкновение интересов и как к этому отнесутся организаторы конкурса. Самвел Мартиросян rosbalt.ru/2009/05/18/641402.html

-

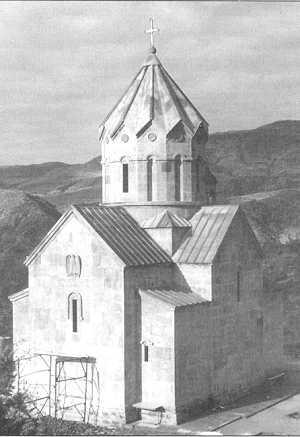

18 мая - день смерти Лачина. 18 мая - день возрождения Бердзора Бердзор – древнее армянское поселение, из которого армяне были изгнаны еще в XIX веке. Позже на этом месте возникла курдская деревня Абдалляр. В 1923 году населенный пункт был переименован в Лачин и стал центром Курдистанского уезда, первым председателем которого стал некий Гуси Гаджиев. Было объявлено, что границы уезда будут установлены вместе с границами автономной области Нагорного Карабаха (АОНК). АОНК, в итоге, была образована лишь на части армянских земель, а Красный Курдистан в 1929 году был благополучно ликвидирован, его земли стали простыми административно-территориальными единицами в составе Азербайджанской ССР. При этом часть Нагорного Карабаха, граничившая с Арменией, была включена в состав Лачинского района для искусственного создания анклавности АОНК. Таким образом, в результате различных не слишком хитрых административно-территориальных манипуляций, курды лишились своей автономии, а вскоре вообще исчезли из национального состава как Лачинского района, так и всей Азербайджанской ССР, а Арцах лишился своей общей границы с матерью-Арменией. Стратегическое значение Лачина, разделявшего армянонаселенные Арцах и Сюник, власти «широко шагающей» республики прекрасно осознавали. Начиная с 50-х годов прошлого века район стал активными темпами заселяться тюркским элементом, райцентр – интенсивно застраиваться. Параллельно с этим политика дискриминации и насильственного отчуждения, проводимая руководителями Советского Азербайджана, пошатнула авторитет Советского Союза в многомиллионной среде зарубежных курдов. Об этом свидетельствовали публикации в известных курдских газетах и журналах. Так, корреспондент газеты «Армандж» Гасане Мзгини писал: «Я был застигнут врасплох, прочитав одну статью о курдах Азербайджана. Почему? Потому что постоянно повторялась мысль о том, что курдам в Советском Союзе живется спокойно. Решен их национальный вопрос. Увы, мы разочарованы... Идеи интернационализма призваны к жизни для определенных честных целей. Однако в некоторых местах и для некоторых наций понятие интернационализма осталось на бумаге. Лучший пример тому — Азербайджан». Выполняя наказы курдских избирателей, депутаты от Армянской ССР на заседании президиума Верховного Совета СССР 18 июля 1988 года подняли проблему и своих соседей — курдов Лачин-Кельбаджара. Этот вопрос был в центре внимания армяно-курдской интеллигенции и в дальнейшем — на пленуме ЦК КПСС, посвященном национальным вопросам, на сессии ВС СССР и на съезде народных депутатов СССР. Депутаты от Армении и НКАО пытались вопрос восстановления курдской автономии держать в центре внимания съездов, тогда как противоположная сторона пыталась его всячески замять. Достаточно вспомнить усилия Зория Балаяна, задавшего вопрос председателю Комиссии Верховного Совета СССР по национальной политике и международным отношениям Георгию Таразевичу: «Будет восстановлена область Курдистан или нет?» Таразевич тогда публично признал, что проблема эта существует, что он встречался с представителями курдского народа, которые требуют решить этот вопрос. Чтобы добиться признания своих гражданских прав, декларированных перестройкой, в мае 1989 года около 3 тысяч курдов из 8 союзных республик приехали в Москву. Они приняли участие в митингах, демонстрациях, встретились с компетентными руководителями... 21-22 сентября 1989 года в Москве состоялся учредительный съезд курдов СССР. В работе съезда приняли участие 160 делегатов из многих республик, в том числе, из Азербайджана. Главной целью съезда было — не только восстановить область Красный Курдистан, но и добиться статуса репрессированного народа. Наконец, в 1989 г. курды были признаны репрессированным народом, а на сессии Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. известная Декларация этот факт зарегистрировала юридически. Тем не менее, азербайджанские власти в этом вопросе не намеревались ориентироваться на Конституцию СССР. В связи с этим тот же Гасане Мзгини отмечал: «Утверждение азербайджанских руководителей о «добровольном» отчуждении курдов бессмысленно, с другой стороны, азербайджанские руководители притворяются глухими к требованиям армян Нагорного Карабаха. Эти проблемы связаны друг с другом и имеют один исторический корень». Однако местное население, как тюркское, так и, к сожалению, записанное в «азербайджанцы» курдское, активно поддержало политику азербайджанских властей по удушению армянской автономии, когда с 1989 года Лачин был превращен в военную цитадель, держащую на замке ворота из Армении в Арцах. Более того, с территории района предпринимались перманентные разбойничьи вылазки как в армянские села шушинского Бердадзора, так и в приграничные села Горисского района Армении. После взятия 8 мая 1992 г. армянскими подразделениями бывшей (и, надеюсь, будущей) столицы Арцаха – Шуши, азатамартики, развивая наступление, вышли к реке Хакари и 18 мая 1992 года освободили город Лачин, тем самым прервав многомесячную блокаду мятежной республики. На первых порах местному курдскому населению было предложено заниматься восстановлением своей автономии, однако начавшееся летом того же года широкомасштабное наступление азербайджанской военщины по всему периметру границ молодой Нагорно-Карабахской Республики и, в частности, на Лачинский гуманитарный коридор, положило на эти планы крест. В 1996 году в освобожденном от врага, теперь уже навеки армянском Бердзоре началось строительство храма, и 31 мая 1998 года состоялось торжественное освящение церкви Сурб Амбарцум, на северной базальтовой стене которой были высечены слова: «С надеждою в Господа мы, новообжившийся народ Кашатаха, построили церковь Святого Вознесения в память о бесчисленных братьях наших, павших за Отчизну. Храм Святого Вознесения основан в поселке Бердзор в году 1996-ом в День Святого Духа и освящен в году 1998-ом во патриаршество Католикоса Всех Армян Гарегина, во предводительство епископа края Арцахского - Паргева и во пастырство архимандрита провинции сей - Атанаса в году Армянском 1447-ом (1998) во славу Господа нашего Иисуса Христа, вовеки, аминь». http://pandukht.livejournal.com/41695.html

-

17 лет назад была прорвана блокада 18 мая 1992 года Силы Самообороны Нагорно-Карабахской Республики выбили азербайджанские войска из города Бердзор (Лачин). После того как 9 мая 1992 года был освобожден арцахский город Шуши, армянские подразделения подошли вплотную к Бердзору (Лачину) и после перегруппировки сил начали новое наступление на запад, в сторону Гориса. Так называемый лачинский полк азербайджанской армии, которым командовал нынешний министр обороны этой республики Сафар Абиев, насчитывал более 3 000 человек, к тому же в его состав влились подразделения выбитые из Шуши - около 2 000 человек. Однако, несмотря на имеющееся у противника численное превосходство, Силы Самообороны Арцаха на данном направлении насчитывавшие около 3 000 бойцов, под командованием Аркадия Тер-Тадевосяна, провели удачную наступательную операцию - лачинский полк был отброшен к югу, а Арцах ранее окруженный и блокированный азербайджанскими войсками со всех сторон, смог воссоединиться с Арменией через Сюник. Кольцо трехлетней блокады было прорвано, и уже 20 мая 1992г. по дороге Горис-Степанакерт через Бердзор в столицу НКР были доставлены сотни тонн гуманитарного груза: продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости. Шуши-Лачинская операция сыграла ключевую роль, в начальной стадии войны. Арцах был обеспечен с тыла, стали поступать подкрепления, вооружение и боеприпасы, продукты питания, медикаменты. Впереди были еще два года войны, но именно прорыв блокады сделал возможной победу и заключение соглашения о прекращении огня. miacum.am

-

Эрдоган заговорил на нормальном турецком языке У него под брюками были шальвары янычара Будем откровенны: он никогда и не говорил на другом языке. Даже если изъяснялся на неплохом английском языке. Даже когда однажды произнес в телеэфире две фразы на курдском языке. Эрдоган всегда говорил, думал и действовал по-турецки. В полном соответствии с исторически сформировавшимся менталитетом турка. На языке, густо замешанном на лжи и обмане, лицемерии и лести... Органично наложившемся на кораническую тагию: разрешенный свыше, узаконенный обман. Какая-то часть армянского народа сегодня испытывает недоумение: как может человек, находящийся во главе крупного государства, прилюдно лгать? Лукавить, изворачиваться, обманывать, юлить, словно мелкий торговец подержанными вещами на восточном базаре. Меня же в этой истории удивляет другое: как можно раз за разом обманываться? Как можно верить тем, кто обманывал нас веками? Что заставляет нас экстраполировать собственное мышление на уже тысячелетнего недруга? Что это за удовольствие: быть обманутым в сотый, тысячный раз? Еще несколько месяцев назад некоторая часть армянского общества пыталась убедить себя и нас, что турок вот-вот откроет границу, что между турком анатолийским и турком закавказским наблюдается ухудшение отношений... Отдельные горе-бизнесмены уже потирали руки в предвкушении барышей от импорта турецких товаров. И вновь звучало сакраментальное: турок уже не тот. Некоторые СМИ Армении, будучи в совершеннейшем телячьем восторге от собственной недальновидности, в открытую граничащей с идиотизмом, уже рисовали идиллические картины экономического процветания Армении. При этом явно имея в виду отдельные небольшие группы импортеров некачественных турецких изделий легкой промышленности и напичканных разными пестицидами и химикатами товаров сельского хозяйства. Когда это, господа армяне, кочевник-турок, веками пестующий идеологию грабежа и набегов, успел превратиться в земледельца, способного (и выражающего готовность) прокормить армянина? Пусть даже за деньги. Когда это турок успел превратиться в мастерового, способного (и выражающего готовность) одеть и обуть армянина? Когда это турок успел превратиться в доброго и великодушного благодетеля для армян? Ах, да, я запамятовал: турок уже не тот. Это выражение, повторяемое как заклинание, как надежда на будущее без геноцидов, как молитва, способная оберечь наших детей от ятагана, давно уже превратилось в колыбельную для армянского народа. Колыбельную для разума. Но ведь не мной сказано: сон разума порождает чудовищ. А были ли в нашей истории чудовища более жестокие и кровожадные, чем турки. Какой вишап, какой дракон, какая гидра стоглавая нанесли нашему народу хоть миллионную долю тех бед и несчастий, какие мы испытали от перекочевавших в наш регион Бог ведает из каких далей турок? Да, да, не напоминайте, я помню: турок уже не тот. Некоторые из них ныне даже чистят зубы и умываются двумя руками, а наиболее просвещенные турки уже несколько лет, как перестали справлять малую нужду на корточках. Турок, десять веков назад разрушавший ирригационные системы в Армении и превращавший нашу страну в огромное пастбище, больше не существует. Он превратился в турка, отнимающего наших детей мужского пола, чтобы воспитать из него головореза, янычара, не знающего жалости, убивающего тех наших детей, которых удалось спрятать от янычарства. Что, этого турка тоже не стало? Согласен, он трансформировался в турка, топящего наших беззащитных женщин и детей в море. Гогочущего при виде тысяч и тысяч юных армянских дев, в стремлении спасти, сохранить свою и нашу (да, да, нашу, если кто этого не понимает) честь, принимающих добровольную смерть в водах священного и Богом проклятого Евфрата. Кто-то считает, что этот турок тоже успел очеловечиться? И даже книги читает. Не буду спорить: он превратился в турка, директора школы Аршада Мамедова, вместе с грамотными родственниками вбившего гвозди в светлую голову восьмилетнего Нельсона Мовсесяна, он превратился в Буниятова, призывавшего уничтожить все армянское население Карабаха, он превратился в студента, вспоровшего живот беременной Анжеле в Карабахе, он превратился в героя Азербайджана Шаина Тагиева, убившего с нечеловеческой, турецкой жестокостью свыше пятидесяти беззащитных стариков в Мараге, взявшего в плен девочек трех и пяти лет, он превратился в Рамиля Сафарова, элитного азербайджанского офицера, способного лишь на то, чтобы зарубить топором спящего Гургена... Убежден, турок рад был бы открыть границу. Пусть армяне едут, пусть смотрят на плененную Родину, на превращенные в хлевы армянские церкви, на поруганную память, пусть находят дома своих предков, в которых живут чужие, на посаженные нашими предками деревья, плодами которых пользуются чужие. Пусть любуются видом домов, построенных из камней, взятых на развалинах христианских храмов, пусть едут по мостам, в основание которых заложены хачкары... Пусть едут, пусть плачут, пусть страдают и... вносят деньги в турецкий бюджет. Пусть укрепляют турецкую экономику, турецкую армию. Да помню я, помню: турок уже не тот! И миллионную армию он содержит исключительно для церемоний встреч и проводов высокопоставленных гостей. В качестве необходимой декорации. А если время от времени эта армия забавляется уничтожением отдельной курдской деревни, так это же не мы живем в этих деревнях. Не армяне. А по отношению к армянам турок совсем изменился. Можно даже сказать, цивилизовался. Вон, даже отдельные представители турок публично извиняются за истребление полутора миллиона армян. И ничего, что на поверку почти все они оказываются курдами, армянами, греками... И ничего, что их иногда отстреливают истинные турки, ничего, что некоторых привлекают к уголовной ответственности. Главное, среди граждан Турции происходят какие-то глубинные изменения. Что за наивные глупости? Неужели мы так никогда и не поймем, что между армянами и турками лежит непреодолимая пропасть цивилизационной несовместимости? Неужели мы так и не поняли, что турок всегда будет стремиться полностью уничтожить те остатки армянской государственности, на которых мы сегодня живем? Разрушить Эчмиадзин, Санаин, Татев, Гандзасар. Сжечь Матенадаран, высушить Севан, стереть с лица земли наши города и поселки. И спастись от этой напасти мы можем лишь огородившись от турка армянской национальной идеологией, сплоченностью народа, крепкой, боеспособной армией. Мы этого не понимаем? Тогда почитайте, что на днях говорил Эрдоган в Баку и в университете города Гданьск. Из выступления Эрдогана в Милли меджлисе Азербайджана: «Мы - народы, имеющие общие корни. Мы – одна нация, два государства. В регионе и мире есть силы, которые с ревностью воспринимают наши отношения. Мы всегда чувствовали поддержку Турции, мы всегда опирались друг на друга. Так будет и дальше». И добавил, специально для тех, кто не желает понимать дипломатический язык: «Я неоднократно заявлял и заявляю сейчас, что Турция никогда не откажется от Нагорного Карабаха». Из выступления Эрдогана в Гданьске: «Армяно-турецкие отношения не независимы. Есть проблемы, препятствующие их установлению, например, разногласия между Арменией и Азербайджаном. Хотим мы этого или нет, а это связанная с вопросом проблема. По резолюции ООН, Армения – оккупант. Положат конец оккупации, откроем границу. Мы этого не можем не учитывать. Мы хотим, чтобы Армения вышла из Карабаха. Это решение принимали не мы, а Совет безопасности ООН. Из-за оккупации и закрыта граница Армении. Первое – причина, второе – следствие. Упразднят причину, граница откроется». В этом же выступлении Эрдоган заявил, что в их стране нелегально проживает 40 тысяч армян: «Если понадобится, 40 тысяч армян-беженцев депортируем». Как происходит «депортация» по-турецки, мы знаем не с чужих слов. К сожалению, не не один раз в своей истории пришлось это пережить. Но вот заявление Эрдогана о том, что Турция никогда «не откажется» от Нагорного Карабаха... Напомню, дней десять назад он же заявлял, что «Карабах – это тюркская земля». Кому-то нужны новые подтверждения того, что тюркское население Турции и Азербайджана является конгломератом одних и тех же кочевых тюркских племен? Кому-то нужны новые подтверждения того, что в регионе у нас всего один враг? Живущий в двух государствах. Эрдоган, как уже говорилось, действительно был бы рад открыть границу. Настежь. Это позволило бы ему не только влиять на экономику Армении, но и заполучить новый «материал» для будущих и, уверен, неминуемых «депортаций». Пусть даже, что вероятнее, проводимых порционно. Это не турок, конечно, изменился. Времена другие. Но Эрдоган – человек несчастный. То, что он понимает, не могут понять его темные и объятые ненавистью соплеменники в Турции и Азербайджане. Потому и выкручивался до сих пор. Однако в парламенте Азербайджана, среди соплеменников, Эрдоган был искренен. Настолько, насколько позволяла обстановка. Если кто заметил, из под дорогого костюма европейского пошива премьер-министра Турции явственно выглядывали шальвары янычара.

-

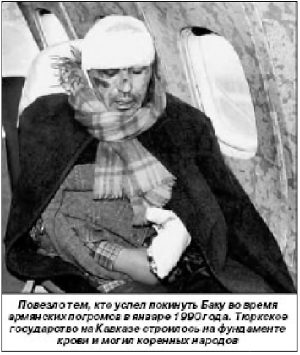

Наира Мартиросян Баку. Кровавая неделя Самая крупная армянская община Азербайджана находилась в Баку - 237 тысяч человек. Роль армян в развитии столицы соседнего государства неоспорима и неоценима. «В какой-то степени Баку был и нашим городом, - говорит бывший зампред Совмина Арм.ССР, а в период с 1991 по 1996 гг. - начальник Управления по вопросам миграции и беженцев РА Владимир Мовсисян. - Во всех областях народного хозяйства - от нефтяной промышленности до сферы обслуживания - были высококвалифицированные специалисты-армяне. Армяне считались уважаемыми людьми, потому что у каждого имелись заслуги». Некогда почетный гражданин Баку инженер-механик Роберт Мелик-Пашаев, оставивший в этом городе пятикомнатную квартиру и с ноября 1988 г. обосновавшийся в Армении, возглавляет сегодня общественную организацию «Возвращение в Айк». «Баку был городом, который армяне построили и подарили азербайджанцам, - с сожалением констатирует он. - Увы, мы веками оставляли построенное нами врагу, а сами уходили, спасая свои жизни...» Исход армян из Баку происходил в два этапа. Первая волна покинула этот город после кровавых сумгаитских событий в феврале 1988-го, оставшиеся же бежали после бакинских семидневных погромов в январе 1990-го. «Для армянских беженцев из Азербайджана я смог сделать максимум того, что позволяли возможности нашей страны, - рассказывает Владимир Мовсисян. - А наши возможности были очень ограничены, поскольку землетрясение 1988 года примерно на 40 процентов дезорганизовало все отрасли нашей экономики. Но наряду с этими заслугами на мне лежит и вина - после 1988-го я убедил некоторых бакинских армян вернуться. Мы вели переговоры с азербайджанскими властями, ситуация там к тому времени стабилизировалась, и около 30 тысяч человек вернулись - в основном это были представители смешанных семей». В 1990-м в Баку оставались только те армяне, которые все еще верили в надуманные идеалы стоящего уже на грани развала советского строя, либо те, кто еще не сориентировался, куда уезжать. С 12 по 19 января в Баку начались заранее запланированные и организованные массовые погромы армян. По официальным данным, в эти дни в Баку были убиты от 60 до 70 армян, тогда как, по мнению Зория Балаяна, число жертв составило не менее 250. Многие армяне переправились на паромах в Красноводск, где местные власти выдали им документы, подтверждающие их статус беженца. По свидетельствам очевидцев, основной дорогой спасения для бакинских армян стали переполненные морские паромы, причем азербайджанцы беззастенчиво грабили их. «Все началось в 1988-м, - вспоминает 68-летняя бывшая бакинка, председатель общественной организации «Женщины и демократия» Ангин Аракелян. - В Сумгаите три дня шли погромы, а мы в Баку ничего об этом не знали... На дверях подъездов писали: «Армяне, убирайтесь!», а на стенах красной краской рисовали топоры - недвусмысленный символ убийства. Я была уверена, что все это плохо кончится. Двух из трех своих дочерей я в 1988-м отправила в Ереван. Я тоже уехала, но потом вернулась. Помню, в один из дней президент Азербайджана А. Везиров провозгласил, что Центр в их руках и что пора покончить со всеми армянами. Это было 12 января 1990 года. Дни с 12-го по 19 января стали черной неделей для бакинских армян. Через ЖЭКи были заранее уточнены адреса всех армян. То был план «очистки» Баку от последних армян. Целую неделю убивали, а советские войска ждали у границ города. Только 20 января они вошли в Баку, чтобы предотвратить еще более жестокую резню. Но до сих пор никто не ответил за этот геноцид... Я жила в одном из домов на Ленинском проспекте. Утром покинула дом с двумя чемоданами. Повсюду толпами шлялись погромщики. Я подумала, что они увидят меня с чемоданами и сразу поймут, что я армянка. И тут возле кинотеатра «Дружба» я увидела такси. Ходили слухи, что таксисты убивают и выбрасывают из машины армянок. Но решила рискнуть, села в машину и заговорила по-азербайджански. Таксист дал мне понять, что он тоже армянин, и предупредил, что аэропорт закрыт. Город был переполнен вооруженными бандами. Кое-как доехали до аэропорта. Это было 15 января. Армян сажали на корабли и топили в море, их грабили, насиловали, сжигали заживо. Мы жили в Баку обеспеченной жизнью, но теперь я ненавижу этот город. Мне не удалось привезти с собой в Армению даже горсточку земли с могилы отца: пошла на кладбище и увидела, что оно окружено грузовиками, а собравшиеся там азербайджанцы разоряют могилы...» «Мою старшую сестру Зинаиду избили до такой степени, что нам просто чудом удалось ее спасти и 21 декабря 1989-го поездом доставить в Армению, - делится воспоминаниями бывшая бакинка, председатель детской благотворительной организации «Ерджаник» Инна Акопова. - Кстати, она была единственной армянкой (проживала в Баку по адресу ул. Первомайская, дом 251), которой Семинское отделение милиции Баку дало официальную справку о разграблении и уничтожении домашнего имущества. Была команда запретить армянам брать с собой что-либо из своего имущества. Вооруженные топорами и резиновыми дубинками азербайджанцы нападали на машины, которые вывозили армян из города. Большая часть бакинских беженцев уехала в Россию, в Армении остались в основном пожилые люди». По убеждению председателя организации «Возвращение в Айк» Роберта Мелик-Пашаева, январским событиям 1990 года в Баку до сих пор не дана адекватная правовая и политическая оценка. «В газетах появлялись сообщения, что в Сумгаите, Баку и Кировабаде происходили межнациональные столкновения между армянами и азербайджанцами. Официальный документ о межнациональных столкновениях правительство Армении представило на состоявшейся в 1996 году в Женеве международной конференции, посвященной проблемам беженцев. Официальное приглашение участвовать в конференции получил и я. Если за несколько лет до этого кто-либо осмелился бы сказать о межнациональных столкновениях, его расстреляли бы на месте, однако в 1996-м армянская сторона дала именно такую оценку осуществленной азербайджанцами массовой резне...» - говорит он. Р. Мелик-Пашаев рассказывает также, что в 1990-х годах, когда он работал в Управлении по делам беженцев, к нему обратился русский офицер, сотрудник правоохранительных органов, и с целью опознания убитых в Баку армян дал ему толстый пакет с фотографиями погибших. «Не могу описать охвативший меня ужас, когда я увидел эти снимки. Потом я вернул эти фотографии и сейчас очень сожалею, что упустил из рук столь важные доказательства. Все эти документы находятся сейчас в архиве Прокуратуры, МВД и КГБ бывшего СССР. Правительство Армении имеет право затребовать их, - говорит мой собеседник.- В 1985-м, когда в Армении чтили память жертв совершенного 70 лет назад турками геноцида армян, в Азербайджане этот день объявили общенациональным днем свадеб. Инцидентов, углублявших и усугублявших вражду азербайджанцев к армянам, было множество. В Баку сожгли Маиловский театр, а вину взвалили на армян. В 1989-м с большим трудом мы переправили самолетом из Баку в Ереван 75 человек. Азербайджанцы вели широкомасштабную подготовительную работу по истреблению оставшихся в Баку армян. Уточнили все их адреса и уже начали грабить, насиловать, убивать...» Семья Ованесовых жила в Баиловском районе Баку. Дочь пожилой четы была инвалидом, а сын - талантливым скрипачом. На глазах парня ворвавшиеся в их квартиру озверевшие азербайджанцы издевались над его больной сестрой и насиловали ее, а родителей жестоко избили. Молодой музыкант, до этого державший в руках только скрипку, зарубил топором одного из насильников, а второго искалечил. Отец пострадавшего насильника обратился в милицию, и Сашу Ованесова заключили в тюрьму, где его подвергали жестоким пыткам. И все-таки покончить с ним азербайджанцам не удалось, поскольку международные следственные группы, занимавшиеся его делом, установили строгий контроль. Его оправдали, когда он был уже в совершенно ужасающем состоянии. Как рассказывает Р. Мелик-Пашаев, Саше Ованесову удалось вырваться из Баку и перебраться в Ереван. Здесь он и скончался - всеми позабытый и в полной нищете. История с Сашей Ованесовым дала повод азербайджанцам кричать на весь свет, что армяне убивают азербайджанцев в их же стране. «Сегодня все эти истории и случаи переиначиваются: палач становится жертвой, а жертва - палачом, - говорит В. Мовсисян. - У азербайджанцев уже имеются специальные дни памяти и специальные могилы, к которым они водят высокопоставленных гостей. Показывают - вот, мол, их убили советские войска. А ведь не будь советских войск, эта резня могла бы обрести гораздо больший размах. И мне очень больно, что некоторые российские деятели, совершающие визит в Баку, посещают эти могилы и возлагают на них венки. Я тоже сожалею о жертвах, но только не тех, кто сам был палачом», - говорит Владимир Мовсисян.

-