-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Полоумные рассуждения Полухова Интервью президента Армении Сержа Саргсяна российской газете «Московские новости», как того и следовало ожидать, вызвали в Азербайджане всплеск откликов, в которых, уже по традиции, главная роль отводится официальному представителю МИД Азербайджана Эльхану Полухову. Полухов лицом в грязь не ударил, и в интервью бакинскому агентству «Тренд» с места в карьер заявил, что «Армении как таковой не существовало». К сожалению, Полухов не соизволил поделиться с аудиторией агентства методикой опровержения мировой исторической науки, и ограничился краткой констатацией одному ему известного факта. При этом он удивляется, что президенту Армении это неизвестно. Полухов также возмущается, что президент Армении, «говоря о Нахиджеване и о том, что армяне никогда не соглашались с его нахождением в составе Азербайджана… напрямую говорит о продолжении территориальных претензий к Азербайджану». Наверное, пресс-секретарь МИД Азербайджана удивится, если узнает, что Нахиджеван считают своей родиной примерно 10 миллионов армян. Удивится, ибо соплеменникам Полухова, прочно забывшим о своей исторической родине в Забайкалье, память, видимо, служит лишь на протяжении одного поколения. Потому Полухову и кажется, что с варварским уничтожением армянских храмов и хачкаров закавказским туркам удалось стереть и память народа. Полухов может быть уверен и даже впоследствии цитировать эти строки: «Армянский народ никогда не смирится с пребыванием в плену Нахиджевана, Утика, Карса и Западной Армении, и будет целенаправленно добиваться их освобождения». Каким путем, как и когда это произойдет, Полухову не дано знать, но в том, что это произойдет, он может не сомневаться. Плененная армянская земля, вслед за 12 тысячами квадратных километров Арцаха, будет освобождена и реинтегрирована в состав Армении. Кстати, судя по заявлениям руководства Полухова, освобождение части армянских земель не за горами. Откровенно говоря, полоумные рассуждения Полухова не заслуживают внимания, данная статья является ответом не ему (много было бы чести), а некоторым постулатам азербайджанской государственной пропаганды. Именно пропаганды, ибо в «комментариях» Полухова абсолютно отсутствует научное, да и просто логичное обоснование. Но вот «аргументаций» мелкого пакостника у Полухова с избытком. «Давая интервью и говоря о том, что такого рода самоопределения не бывает и что этот вариант усеченный и примитивный, глава Армении забывает о наличии ряда самоопределившихся автономий на территории России, тем самым или умышленно желая обидеть государство, СМИ которого дает интервью, или продолжает демонстрировать свою необразованность», - пытается ловить Полухов рыбку в замутненной им же воде. Это – оригинальный комментарий фразы президента Армении: «А вот право на самоопределение они (руководство Азербайджана. – Л. М.-Ш.) понимают только лишь (выделено нами. – Л. М.-Ш.) как самоопределение в рамках территориальной целостности Азербайджана». Серж Саргсян не утверждал, что самоопределение предполагает лишь независимость, это – домыслы Полухова. Самоопределяющийся народ сам определяет пределы своего самоопределения, это его неотъемлемое право. Так, в 1991 году народ Арцаха, воспользовавшись этим правом, проголосовал за государственную независимость, а население, например, канадской провинции Квебек, на референдуме 30 октября 1995 года с очень незначительным преимуществом (50,56% против 49,44%) проголосовало за пребывание в составе Канады в качестве автономии. Повторим для тех, кто слушает в пол уха: самоопределяющийся народ сам выбирает границы своего самоопределения – от культурной или языковой, до экономической или государственной независимости. И если бы это было не так, то Азербайджан давно уже вытащил бы на свет белый хотя бы одно положение международного права, в котором каким-либо образом ограничиваются границы самоопределения. Не комментарии собственных «правоведов» с дипломами выпускников Нахиджеванского педагогического училища, а положение международного права! Изучая международное право на протяжении свыше двух десятков лет, мы можем с уверенностью сказать, что данное предложение вновь повиснет в воздухе, ибо противная сторона предпочитает вместо права пользоваться голословными утверждениями. Напомним также Полухову, что референдум по независимости Квебека проводился именно в Квебеке, а не на территории всей Канады, а федеральное правительство Канады никак не вмешивалось в процесс голосования. Это и есть цивилизованный подход к праву на самоопределение. Между тем, Азербайджан почему-то считает, что независимость Республики Арцах должна быть утверждена населением Азербайджана, и даже закрепил это расистское положение в своей конституции. Кроме того, Азербайджан, вопреки международному праву, обязывающего его оказывать содействие самоопределяющемуся народу, предпочел вначале запугивание, а затем и вовсе вооруженную агрессию против Республики Арцах. Не потому ли это делалось (и делается), чтобы запугать коренное население республики, изнывающее под курдо-тюркским гнетом? Болезненное стремление руководства Азербайджана жаловаться на результаты ими же предпринятой агрессии способно вызвать лишь сомнения в их умственной дееспособности. Но еще более интересно то, что Азербайджан, цинично искажая недавнюю историю, пытается отречься от всего советского, кроме… границ. Полухов утверждает, что Армения и Азербайджан получили независимость «в результате добровольного развала СССР, без факта насильственного изменения границ республик, которые входили в бывший СССР и которые были признаны мировым сообществом в тех границах, в которых находились в рамках Советского Союза». Между тем, развал СССР не был добровольным: достаточно напомнить Полухову, что сам Азербайджан провозгласил свою независимость 30 августа 1991 года, когда СССР еще существовал. Сделано это было незаконно, без учета мнения население республики, за три с половиной месяца до этого заявившего о своем желании остаться в пределах СССР. Узурпировав власть на части Советского Союза, руководство Азербайджана способствовало вынужденному развалу СССР. Я, конечно, далек от мысли обвинять единственно Азербайджан в развале СССР, это – один из примеров вынужденного развала Советского Союза. Лелеемые в Баку территория и границы Азербайджанской ССР были наращены в советские годы – незаконным решением партийного органа третьего государства, изъявшего от Армении и передавшего Азербайджану армянскую землю. А армянская автономия Арцаха являлась признанием за его населением права на самоопределение. Границы Азербайджана в пределах СССР не имели государственного значения, и даже более того, они имели не большее административное значение, чем границы армянской автономии в пределах Азербайджанской ССР. Наконец, как Азербайджан, так и армянская автономия Арцаха являлись субъектами Союза ССР: население Арцаха, как и Азербайджана, имели лишь паспорт гражданина СССР, арцахские юноши, как и азербайджанские, служили в советской, а не азербайджанской армии, а государственный надзор в Арцахе осуществляла прокуратура СССР, а не Азербайджана. В Азербайджане обязаны понять, что при развале Советского Союза право на самоопределение у Арцаха было ровно столько же, сколько и у Азербайджана. Разница лишь в том, что Республика Арцах воспользовалась своим правом законным путем, а Азербайджан узурпировал власть на части Азербайджанской ССР, в том числе на территориях, исконно принадлежащих коренным в регионе народам.

-

Пресс-служба Союза армян России сообщает об убийстве 22-х летнего гражданина Армении Усняна Григора Сетраковича. Инцидент произошел 8 мая 2011 года в селе Новый Быт, Чеховского района Московской области. По предварительным данным на троих армян напали несколько десятков радикальных ксенофобов и в результате избиения Уснян Григор получил тяжелейшую травму головы и был доставлен в реанимацию Чеховской районной больницы, где скончался 15 мая 2011 года. Двa других товарища получили тяжкие увечья, но сейчас их жизни вне опасности. В Московской области Уснян Григор работал строителем и фактически являлся единственным кормильцем в семье, на иждивении которого находилась сестра, получившая инвалидность в результате потери ноги во время землетрясения в Армении и пожилая мама. Союз армян России надеется, что следственные органы ускорят расследование этого уголовного дела и привлекут виновных к суровой ответственности в соответствии с законом РФ.

-

Один из шести К 125-летию со дня рождения И. А. Тер-Аствацатуряна Журнал "СССР на стройке" назвал шесть выдающихся гидростроителей, пионеров электрификации Советского Союза, создателей советской школы гидростроителей: академик А. В. Винтер (ДнепроГЭС), академик Б. Е. Веденеев (ДнепроГЭС), академик Г. О. Графтио (ВолховГЭС, СвирьГЭС), профессор В. Н. Чичинадзе (ЗаГЭС, РиониГЭС), инженер И. И. Канддалов (ГЭС Средней Азии на Аму-Дарье и Сыр-Дарье), инженер И. А. Тер-Аствацатурян (ГЭС в Армении). Имя талантливого инженера и крупного общественного деятеля Иосифа Андреевича Тер-Аствацатуряна стоит в одном ряду с прославленными именами руководителей энергетики Советского Союза, претворивших в жизнь первый план электрификации страны - ГОЭЛРО). Член ЦИК СССР всех трех созывов, член ЦИК Армянской ССР, член Ереванского горсовета депутатов трудящихся, он был личностью поистине государственного масштаба, сочетавшей в себе качества прирожденного лидера, специалиста огромной эрудиции и практического опыта. Иосиф Андреевич Тер-Аствацатурян родился 15 мая 1886 г. в Шуши. Окончив местное реальное училище, он поступил в один из самых престижных институтов России - Петербургский институт инженеров путей сообщения, который окончил в 1912 году в звании инженера-строителя первого разряда. Обогащенный опытом работы на ряде крупных строек России, Иосиф Андреевич в 1922 году приезжает в Армению, где назначается начальником и главным инженером строительства Ширакского оросительного канала - первого крупного гидротехнического объекта республики. 21 июня 1925 года канал вошел в строй, обеспечив орошение 12 тыс. гектаров Ширакской степи. В 1927 году Тер-Аствацатурян становится начальником и главным инженером строительства крупной по тем временам гидростанции на реке Дзорагет мощностью 25,5 тыс. кВт. ДзораГЭС была первой в Союзе высоконапорной станцией. Строительство ее велось в чрезвычайно сложных инженерно-геологических условиях и почти вручную и тем не менее было завершено в срок 15 ноября 1932 года, вызвав большой подъем и энтузиазм у населения республики. Отдельные узлы и конструкции станции, как, например, напорный тоннель и цилиндрический автоматический затвор, вошли в мировую техническую литературу как значительные достижения инженерной практики. За строительство ДзораГЭС Иосиф Андреевич был награжден первым в Закавказье орденом Ленина. Мариэтта Шагинян посвятила ему свой роман "Гидроцентраль" При проектировании и строительстве ДзораГЭС был проведен ряд научных исследований, в частности, была создана лаборатория по исследованию бетона, которая позже стала базой для Института строительных материалов (АИСМ), первым директором института был назначен И. А. Тер-Аствацатурян. Исключительное значение имело строительство ДзораГЭС как кузницы кадров, необходимых для решения дальнейших задач электрификации и гидростроительства республики. Иосиф Андреевич уделял большое внимание подготовке квалифицированных кадров, он был первым председателем Государственной экзаменационной комиссии Ереванского политехнического института, многие выпускники которого прошли школу Иосифа Андреевича и стали видными специалистами - руководителями строительных и проектных организаций республики. С 1930 г. Тер-Аствацатурян возглавил техническое бюро Севанского комитета, которое на основе всеобъемлющих исследований Севанской экспедиции Академии наук СССР, возглавляемой академиком Левинсоном-Лессингом, составило комплексную схему использования озера Севан. Она предусматривала орошение свыше 140 тыс. гектаров засушливых земель и выработку 2,5 млрд кВт/ч электроэнергии на каскаде из шести гидростанций. Для составления проектов и строительства отдельных ступеней каскада было организовано управление "Севан-Зангастрой", а несколько позже Армянское отделение Всесоюзного треста "Гидроэнергопроект" - "Армгидэп". Общим руководителем этих организаций был назначен И. А. Тер-Аствацатурян. В 1936 г. вступила в строй первая электростанция каскада - Канакерская ГЭС. Для оптимального использования вод озера нужно было быстро построить все гидростанции каскада. Но строительство задерживалось из-за отсутствия средств. В 1936 г. Тер-Аствацатурян лично доложил Сталину о необходимости быстрого разрешения севанской проблемы. Генсек распорядился об ассигнованиях на строительство, приказал подготовить и доложить правительству обоснование о необходимости ускорения строительства остальных ГЭС. Однако, когда в июне 1937 г. Иосиф Андреевич как член ЦИК Союза выехал в Москву с докладом по севанской проблеме, он был арестован, обвинен во вредительстве и национализме и препровожден в Армению. 19 июля 1938 г. Тер-Аствацатуряна расстреляли. Реабилитировали Иосифа Андреевича в 1954 г. Завершенная через 30 лет после первоначально установленного срока Севано-Разданская ирригационно-энергетическая система обеспечила небывалый скачок в социально-экономическом развитии Армении, не обладающей иными водными и топливными ресурсами. В 1966 г. в день 30-летия пуска Канакерской ГЭС ей было присвоено имя И. А. Тер-Аствацатуряна и на территории станции был установлен его памятник-бюст. Огромные заслуги перед Родиной и большое человеческое обаяние снискали И. А. Тер-Аствацатуряну заслуженный авторитет и любовь в коллективе гидроэнергетиков Армении, который он создал и возглавлял долгие годы. И. А. Тер-Аствацатурян был человеком большой души, он умел зажигать и воодушевлять каждого, кто с ним работал. Решительный и хладнокровный в преодолении трудностей, требовательный в работе, непримиримый ко лжи и недобросовестности, он отличался большой чуткостью и отзывчивостью к своим коллегам и подчиненным. И мне хочется закончить эту статью словами из выступления старого рабочего - строителя ДзораГЭС и КанакерГЭС на торжественном заседании, посвященном 90-летию со дня рождения И. А. Тер-Аствацатуряна: "Я твердо верю, что благодарный армянский народ будет свято чтить память своего верного сына и когда-нибудь самую светлую, залитую огнями улицу в Ереване назовут именем Иосифа Андреевича Тер-Аствацатуряна, отдавшего все свои силы и жизнь родной республике". В. Мартынов, доктор технических наук, академик Армянской технологической академии

-

"Были у Меликов..." В самом начале 70-х годов XX века, почти сразу же после выхода журнального варианта романа "Мастер и Маргарита", я имела счастье посетить Елену Сергеевну Булгакову в ее квартире на Суворовском (ныне Никитском) бульваре, сидела рядом с ней в кресле под большой лампой (лампа - символ уюта, дух Булгакова в доме был силен). Как всякий молодой порывистый человек, я закидала Елену Сергеевну вопросами, и она, изголодавшаяся за тридцать задушенных лет по читателям своего мужа, охотно отвечала на них. Обо всем этом я написала в своем эссе "Великая вдова". Но и после написания этого эссе мысли о Булгакове у меня продолжали возникать (к слову сказать, возникают и до сих пор. Что поделаешь: писатель уж очень любимый). То тут, то там прочтешь что-нибудь поражающее воображение. Скажем, у Эдгара По в рассказе "Черт на колокольне": "Молодой человек иностранного вида" (так толпа восприняла черта). Любой незнакомый человек необычного вида воспринимается как иностранец. Вот и Воланд показался собеседникам на Патриарших прудах иностранцем, немцем. И ведь тоже черт, пусть и самый крупный. У Булгакова с его ухом, чутким к звуковой стороне слова, перекликаются, перезваниваются имена реальных людей и персонажей романа. Казалось бы, Иешуа - это галилейский вариант имени Иисуса. Но не все так просто. Жил некогда реальный сириец Ейшу (Эйшу). Вот откуда это: "Говорят, отец мой был сириец..." Этот Ейшу был известным врачом, близким к Пилату и лечившим его. В символической форме в образе древнего врача Булгаков изобразил, полагаю, самого себя. "Ты врач, ты великий врач?" - пытает Иешуа Понтий Пилат. Сириец Ейшу был широко известным на Переднем Востоке и в Риме натуралистом, автором многих трудов по медицине. Позднейшие исследователи ставят его в один ряд с Цельсом, Галеном, анатомом Везалием и другими выдающимися врачами. Лишь малоупотребительный арамейский язык (кстати, язык Иисуса), на котором написаны его сочинения, помешал его мировому признанию. Вот еще мысли, которые хотелось бы высказать. Все мы помним знаменитое выражение "осетрина второй свежести" у Булгакова. Не из "Дамы с собачкой" ли тянется невольная перекличка? "Осетрина-то нынче с душком-с..." Что ж, искусство всегда полно таких ауканий. А вот и Анатоль Франс, не читать которого Булгаков, конечно, не мог. Тут и беседа с Кадмом, финикийским купцом, создателем алфавита, и глава "Таинство крови" (а, как мы помним, о благородной крови Маргариты говорит Воланд: "Кровь, все дело в ней..."), и торжественный зачин: "В год тысяча триста шестьдесят восьмой по достославном воплощении Сына Божия". Помните зачин "Белой гвардии": "Велик был год и страшен по Рождестве Христовом 1918". И глава, так и названная Анатолием Франсом - "Мастер", а также его рассказ "Понтий Пилат". Конечно, важен факт обработки, а не только первоисточник. Воображение Булгакова не просто обогащало заимствованный факт, но и придавало ему небывалый масштаб и глубину, поднимало его на высоту беспрецедентного обобщения. "Сильное воображение рождает событие" (латинское). Но все-таки истоки творческой фантазии - то есть звук, породивший многократно превосходящий его отзвук, - тоже остаются куда как важными. Уже в Ереване, через много лет после той остро памятной встречи с Еленой Сергеевной Булгаковой, приобретя ее дневник, к тому времени изданный, я узнала, что одним из тех немногих друзей, кто до самого конца оставался с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым (сколькие, испугавшись гонений, отвернулись!), был Александр Шамильевич Мелик-Пашаев. В дневнике то и дело мелькают записи - "были Мелики", "были у Меликов" (то есть у супругов Мелик-Пашаевых). Если бы я знала об этом раньше! Я бы непременно поподробнее расспросила Елену Сергеевну о благородном рыцарском поступке Александра Шамильевича, безусловно делающем ему честь. Вокруг Булгакова вообще было немало армян, уже не говоря о его влюблениях в двух красивых армянок (одну во Владикавказе, другую - в Москве). Но Мелик-Пашаев - тема особая. Сегодня все привалили к Булгакову, а в самом конце 30-х годов оставалось всего два-три преданных друга... И среди них Мелик-Пашаев. Вспомним, что наиболее страшным грехом Михаил Афанасьевич считал трусость. Мелик-Пашаев трусом не был. Низкий ему поклон, ему, согревшему последние, самые горькие годы жизни Мастера. Горькие-то горькие, но громадная, нечеловеческая фантазия Михаила Булгакова и его же неистощимое остроумие все-таки скрашивали горечь. Вот восхитительная сценка, описанная в дневнике Елены Сергеевны: зная, что Мелик-Пашаев необыкновенно брезглив, Михаил Афанасьевич сделал себе мастерский грим - все лицо в гнойных прыщах, - и когда пришли Мелики, Булгаков бросился обнимать Мелик-Пашаева. Тот застыл в страдальческой позе. Грим был мгновенно смыт, и оба друга хохотали до изнеможения, теперь уже обнимая друг друга... ..."Аида" была, можно сказать, фирменной оперой Александра Шамильевича. Дирижировал он ею блистательно. Вспомните, что профессор Преображенский в "Собачьем сердце" постоянно напевает арии из "Аиды". И вот откуда это: "Поеду ко второму акту "Аиды"... Как же зародилась дружба Булгакова и Мелик-Пашаева? Она возникла, когда отставленному от всех драматических театров писателю милостиво свыше разрешили работать в Большом театре, писать либретто. Это его-то пером!.. Бедный Михаил Афанасьевич! Не напоминала ли эта сиятельная акция Сталина давнее прискорбное задание, которое дано было Пушкину, - писать отчеты о саранче?.. Позже трагедия коснулась и Мелик-Пашаева: он был несправедливо отстранен от должности главного дирижера Большого театра и вскоре умер. И без Сталина хватало происков и интриг в профессиональной среде. Театр есть театр! А потом, как видится, пришел черед тех, кто гнал. А вы на что рассчитывали, господа? На то, что с вами не поступят точно так же? И тут уже Мелик-Пашаева начали вспоминать с придыханием. О человек! А посмертная слава Булгакова оказалась и вовсе громовой. Нелли Саакян

-

Свидетельства комбата Сардара Гамидова Азербайджанцы подтвердили сенсационные сведения иранского аятоллы об афганских боевиках, воевавших против армян в Карабахе Попытки Азербайджана опровергнуть сенсационные сведения представителя духовного лидера Ирана - аятоллы Амели не увенчались успехом. Газета "Ени Мусават", обращаясь к теме обвинений имама в адрес властей Азербайджана, обратилась к Сардару Гамидову - командиру азербайджанского батальона, осуществившего нападение на Агдамском направлении в ходе Карабахской войны. Он, в частности, рассказал про афганцев и наемников других национальностей, которые были привезены в Азербайджан из Ирана. "В целом первое соглашение, которое было заключено между афганцами и Азербайджаном, не имело никакого отношения к Ирану. Правда, Иран имел тут небольшой батальон, который был тренировочным лагерем. Потом и афганцев тут разместили. Это был 776-й батальон Азербайджана. При Народном фронте Азербайджана в этом батальоне был специальный отряд афганцев, а потом их прогнали за осуществление миссионерской деятельности. После смены власти прибыла новая группа афганцев. Тогда этим процессом руководил заместитель премьер-министра Расул Гулиев. Меня как командира батальона позвали забрать оттуда бойцов. Я не взял иранцев, взял боевиков турецкого батальона, прошедшего подготовку в Азербайджане. Батальон турок показал свою храбрость в боях до Кельбаджара (ныне Карвачар). Афганцы, проходившие подготовку в лагерях иранцев, проиграли в боях при Физули и Агдаме. Во время руководства Гейдара Алиева мы получили приказ прийти и забрать оттуда афганцев. Там было два их генерала - Мозафереддин и Вахеддин. Однако и на сей раз я не взял ни одного афганца, и их батальон остался в селе Кервенд Агдамского района. Все знают, что во время Карабахской войны под руководством турецкого генерала - азербайджанца по национальности Вели Кючюка и других турецких высокопоставленных лиц на территории Азербайджана турецкими офицерами были созданы две воинские части, которые воевали против армян. Командиром одной из этих воинских частей был Хикмет Мирзаев, а другой - Эльдар Агаев. С 1992 по 1994 гг. турки принимали непосредственное участие в строительстве азербайджанской армии. Они создали в Насосной большой тренировочный лагерь. Турки оказывали нам самую серьезную психологическую и военно-гуманитарную помощь", - признался Гамидов. panorama.am

-

Дорогой "железных" фальсификаций В ближайшие дни начнет функционировать железная дорога, которая непосредственно свяжет нынешние Азербайджан и Турцию. Естественно, через территорию Нахиджевана. Как передают турецкие агентства, строительство полотна Нахиджеван - Игдыр уже завершено. Об этом заявил и премьер-министр Турции Эрдоган. По сообщению CNN Turk, турецкий премьер отметил: "Нахчыван - это наш вопрос. Пусть никто не ждет от нас другого подхода. Дорога, связывающая Нахчыван с Игдыром, является одним из проявлений этого. Строительство дороги уже завершено, и она откроется в ближайшие дни". Напомним, что в период большевистско-турецкого сотрудничества армянский Нахиджеван был передан "под покровительство" Советского Азербайджана. Передача закрепилась договором, подписанным в Карсе 13 октября 1921 года. С этого времени стартовала программа по окончательному выдавливанию из области армянского демографического присутствия и полной ликвидации тысячелетних следов армянской материальной культуры. А уже в период независимости были стерты последние "армянские следы". В 1999 году тогдашний президент Азербайджана Гейдар Алиев заявил: "Нахчыван - один из самых древних краев Азербайджана, часть Азербайджана, имеющая очень богатую историю, это азербайджанская земля с 3500-летней историей… Это нужно доказать". Этим заявлением и был дан официальный старт последнему этапу ликвидации следов армянского присутствия "на землях автономии". Завершающий аккорд в этом предприятии был поставлен в промежутке 2001-2006 гг., когда были стерты с лица земли тысячи армянских надгробий на историческом кладбище Джуги – средневековом городе купцов и ремесленников. Операция по окончательной ликвидации следов армянского присутствия производилась частями азербайджанской армии. Летом 2009 года азербайджанский президент Ильхам Алиев уже подчеркнул: "Нахчыван – древняя азербайджанская земля. Наш народ столетиями жил и творил на этой прекрасной земле. Расположенные в Нахчыване исторические и архитектурные памятники показывают, как велик талант азербайджанского народа… Нахчыван подарил Азербайджану великих личностей. Нахчыван подарил Азербайджану великого лидера Гейдара Алиева". Тогда же было заявлено, что будет "построена железная дорога, связывающая Турцию со всем тюркским миром". Речь шла как раз о дороге Нахиджеван – Игдыр. Вопрос о темпах строительства рассматривался в октябре 2009 года, когда в Нахиджеване проходил IX саммит руководителей тюркоязычных государств. Именно тогда турецкий президент Абдулла Гюль заявил: "Нахчыван имеет для Турции огромное значение. Граница между Азербайджаном и Турцией в Нахчыванском регионе физически мала, однако в политическом смысле представляет огромное значение. Политическое значение границы протяженностью 10-12 км чрезвычайно велико. Эта граница географически соединяет Турцию с тюркскими республиками". Прокладка полотна Нахиджеван - Игдыр воспринимается именно на этом фоне. 2 мая турецкий премьер-министр Эрдоган подчеркнул, что построенная железная дорога – это важнейший этап турецко-азербайджанского сотрудничества. Кроме того, он сказал: "Печаль Азербайджана - это наша печаль, радость Азербайджана - это наша радость. Здесь я вновь заявляю: пока не будет разрешена карабахская проблема, нормализация отношений с Арменией невозможна. Мы всегда стояли за Азербайджаном, за Карабахом, так будет и дальше". Несмотря на то что некоторые аналитики до сих пор характеризуют положение Нахиджевана как блокадное, на самом деле это не так. Приграничный с Турцией Нахиджеван ввиду особой стратегической значимости изначально был обречен на турецкую поддержку. Нахиджеван поддерживает непосредственную автомобильную связь с Турцией и Ираном, а также с Баку – по магистрали, отчасти пролегающей по иранской территории (небольшой отрезок дороги тянется вдоль армяно-иранской границы, по правобережью реки Аракс). Не обделена "блокадная республика" и железнодорожным сообщением с Ираном по полотну Нахиджеван - Тебриз - одному из восьми на сегодняшний день международных железнодорожных маршрутов. Таким образом, новый путь станет девятым железнодорожным выходом Азербайджана во внешний мир.

-

Великий строитель Константин Оганесович Марутян, великий строитель, внесший огромный вклад в развитие основы основ экономики Армении, - строительство электростанций, промышленных, жилищно-гражданских и других объектов хозяйства республики. Выпускник Политехнического института 1941 года, он, едва получив диплом, оказался на фронте. В 1943-м после ранения вернулся на родину и был направлен на строительство Севанской ГЭС. В течение 16 лет руководил возведением Севано-Разданского каскада ГЭС, затем возглавлял весь строительный комплекс республики, которому посвятил последние 26 лет своей трудовой биографии, - начальник управления строительства Совнархоза, министр строительства, начальник Армгидроэнергостроя, председатель Госстроя Армении. В этот период под его руководством были созданы наряду с гидроэлектростанциями Севано-Разданского комплекса также каскад ГЭС на реке Воротан, тоннель Арпа - Севан, Разданская ГРЭС и ТЭЦ, атомная электростанция, не говоря уже об аэропорте "Звартноц", Спортивно-концертном комплексе на Цицернакаберде, сотнях промпредприятий, миллионах квадратных метров жилья. Под его руководством воспитывалась и выросла также целая армия отечественных строителей марутяновской школы - школы четкости, профессионализма и ответственности в работе. За огромный вклад в дело развития экономики республики К. О. Марутян был награжден 5 орденами, в том числе двумя орденами Ленина и 19 медалями. Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета республики. Таков трудовой путь заслуженного строителя Армянской ССР, почетного энергетика СССР Марутяна Константина Оганесовича. Он пользовался особым уважением у коллег по работе, с ним считались как с высокопрофессиональным инженером широкого профиля и выдающимся управленцем высшего ранга. Такие лидеры республики, как Г. Арутюнян, Я. Заробян, А. Кочинян, К. Демирчян, весьма высоко его ценили. С большим уважением к нему относились и в руководстве Минэнерго СССР, а также другие высокопоставленные функционеры министерства. С 1985 года К. Марутян был пенсионером союзного значения. К. О. Марутян скончался на 94-м году жизни. Ушел из жизни человек, своим трудом заслуживший глубочайшее уважение своих современников, отдавший всю свою сознательную жизнь служению интересам своего народа и государства. Память о К. О. Марутяне не померкнет у знавших его и работавших под его высоким руководством. Министерство энергетики РА, Министерство градостроительства, Союз архитекторов РА, Союз строителей РА, ЗАО "Армгидроэнергострой"

-

Полевые мониторинги требуют новых принципов С конца апреля резко осложнилась обстановка на границе. В последние дни месяца противник обстреливал армянские позиции на всем протяжении линии соприкосновения, в общей сложности нарушив режим прекращения огня более 350 раз, выпустив свыше 2700 выстрелов. В результате карабахская сторона понесла потери. И вот на этом фоне сообщается: "4 мая миссия ОБСЕ провела очередной плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана севернее населенного пункта Талиш Мартакертского района Нагорного Карабаха и западнее села Тапгарагойунлу Геранбойского района Азербайджана. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано". Складывается впечатление, что полевые мониторинги ОБСЕ и реальное положение дел на границе – из двух совершенно разных миров. В одном мире – диверсия и снайперская война, в другом – "никаких нарушений не зафиксировано". Спрашивается, нужны ли в таком случае мониторинги? Последние события на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана являются результатом прилагаемых Анкарой и Баку усилий по выводу процесса карабахского урегулирования из формата Минской группы. Ранее мы уже отмечали, что избрание председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы турецкого политика Мевлюта Чавушоглу и вместе с тем переход (с ноября прошлого года) к Турции председательства в Комитете министров Совета Европы обусловят новые развития, в том числе: а) восстановление деятельности подкомитета ПАСЕ по Нагорному Карабаху; б) резкую эскалацию напряженности на границе (Баку резко нагнетает обстановку и обвиняет Минскую группу в бездеятельности, а Турция лоббирует проект по лишению МГ "монопольного права" на карабахское урегулирование). Именно на этом фоне и следует воспринимать особую напряженность последних месяцев. С учетом же того, что срок председательства Турции в Комитете министров Совета Европы истекал именно в мае, последние диверсии представляются вполне "естественными". Например, в какой эмоциональной атмосфере протекал 4 мая мониторинг ОБСЕ на территории Геранбойского района? Во-первых, была поднята шумиха по поводу стягивания к границе "лучших армянских снайперов". Проводившим наблюдения с азербайджанской стороны координатору офиса личного представителя Действующего председателя ОБСЕ Имре Палатинусу, полевому помощнику Анталу Хердичу и представителю Группы планирования высокого уровня ОБСЕ Майклу О'Коннору "советовалось не высовываться", так как "там, возможно, армянские снайперы". В день проведения мониторинга 1news.az сообщил: "В последние дни в некоторых СМИ распространяются слухи о том, что армянская сторона стягивает к прифронтовым азербайджанским районам своих лучших снайперов с целью объявить "снайперскую войну" азербайджанской стороне. По словам жителей прифронтовых азербайджанских районов, никто из органов местной исполнительной власти не предупреждал о подобной угрозе. Но, по словам корреспондента 1news.az, с армянской стороны не наблюдается никакой активности в этом вопросе. Возможно, это очередная армянская утка". Тогда же наблюдательскую миссию отвели в администрацию исполнительной власти Геранбойского района, где им рассказали о том, что село Тапгарагойунлу (где и был намечен мониторинг) 2 и 3 мая подвергалось массированному обстрелу со стороны армянских вооруженных сил. Азербайджанские агентства сообщают: "В этой связи была высказана бесполезность и неэффективность мониторингов ОБСЕ в связи с отсутствием их смысла, поскольку армянская сторона нагло подвергает обстрелу азербайджанские села до и после мониторинга, на что представители ОБСЕ и МГ ОБСЕ не проявляют никакой реакции". В принципе здесь все понятно: идет демонстрация несостоятельности ОБСЕ на предмет урегулирования конфликта и даже разрядки прифронтовой обстановки. Вопрос именно в том, что ничего не фиксирующие мониторинги как раз и призваны доказать это. Думается, что армянская сторона должна со всей серьезностью поставить вопрос о необходимости внесения изменений в принципы ведения полевых наблюдений.

-

Взятие Берлина, или танковождение по тоннелям метро 30 апреля 1945 года Советским командованием план взятия Берлина был составлен в обстановке эйфории: в профессиональной грамотности документа сомневаться, конечно, не стоит – уровень советского командования к концу войны был чрезвычайно высок, однако определенные недочеты все же имели место. Впрочем, время диктовало свои условия и Ставке очень хотелось как можно скорее решить задачу. Помимо прочего, взятие советскими войсками германской столицы диктовалось и сугубо политическими соображениями: Гиммлер и Риббентроп пытались найти общий язык с союзниками. В любом случае советское командование спешило, и разработка плана происходила несколько второпях. Немцы между тем сопротивлялись тоже профессионально и окружили Берлин такой системой обороны, что, казалось, нет оружия, способного в нужный (кратчайший) срок решить поставленную задачу. Не в полной мере были учтены особенности стратегических Зееловских высот… Недочеты отчетливо видел и командир 11-го гвардейского танкового корпуса полковник Амазасп Бабаджанян: вверенным ему подразделениям и предстояло штурмовать здание Имперской канцелярии. 37-летний офицер был компетентным полководцем: помимо Звезды Героя Советского Союза у него на груди уже красовались два ордена, которыми по статусу награждались лишь генералы. Впрочем, через несколько дней он станет таковым. А пока… А пока он определенно озадачен вопросом преодоления стратегических Зееловских высот - дальнейший ход событий подтвердил обоснованность тревоги командира. Наступление 8-й гвардейской армии и 5-й ударной застопорилось именно здесь. Немцы отражали практически все атаки, причем сражения приобретали такой размах, который удивлял даже участников Московской, Сталинградской и Курской битв. Уже после войны Бабаджанян признается: "Чтобы прорвать такую оборону, необходимо было ее предварительно надежно подавить мощными ударами артиллерии и авиации. Видимо, при подготовке операции была несколько недооценена сложность характера местности в районе Зееловских высот, где противник имел возможность организовать труднопреодолимую оборону". Однако в апреле 1945 года об этом говорить не рекомендовалось: план разрабатывал сам маршал Жуков, установки которого на фронте не обсуждались - одобренные Ставкой, они имели силу закона. "Кстати, много позже Георгий Константинович сам критически рассматривал план Берлинской операции, – вспоминал Бабаджанян. – Он пришел к выводу, что разгром берлинской группировки и взятие самого города можно было бы осуществить несколько иначе… Местность действительно благоприятствовала противнику и затрудняла наступление крупных танковых масс. Танковая армия понесла большие потери, и вновь подтвердилась мысль, что ввод танковых армий в зону тактической обороны противника редко целесообразен и всегда нежелателен. Но тогда что было делать – ведь все так стремились к долгожданной победе". И даже после занятия ценой неимоверных усилий и многочисленных жертв Зееловских высот и форсирования Шпрее ситуация не стала менее драматичной: до Берлина оставались считанные километры, однако 11-му гвардейскому танковому корпусу полковника Амазаспа Бабаджаняна предстояло продвигаться через Мюнхеберг – труднейший путь, сплошные завалы, заминированные перекрестки, а на наиболее важных отрезках – танки противника, противотанковые пушки, штурмовые орудия. Ко всему прочему, двигаться надо было через лес, а здесь танки подстерегали истребители, вооруженные фаустпатронами. "Честно говоря, за всю войну я так и не смог привыкнуть воевать в лесу, – признался как-то Бабаджанян. – Не знаешь, откуда чего ждать. Как в мешке… " В мешках они хранили кинжалы: расположенное в нагорной части Елисаветпольской губернии село Чардахлу всегда славилось своими воинами. Впрочем, едва ли стоит удивляться, ведь карабахские армяне традиционно слыли отменными вояками. Когда будущему главному маршалу бронетанковых войск СССР шел десятый год, он услышал от старших предание о знаменитом соотечественнике, которого за храбрость похвалил лично Петр Первый. "В нашем роду о военных говорили с чувством высочайшего почтения, – вспоминал маршал. – Издревле жило представление о воине как о человеке доблести, рыцаре-заступнике. Двоим моим родственникам удалось выбиться из голытьбы в офицеры русской армии: дядя стал штабс-капитаном, Георгиевским кавалером и погиб в Первую мировую, а брат моего деда дослужился даже до генерал-майора и вышел в отставку еще до 1914 года. Так что я уже с детства решил связать себя с военным делом. В этом смысле Чардахлу – уникальное село: оно дало не только офицеров русской армии, но и маршалов СССР, в том числе Ивана Баграмяна, генералов и полковников. В Отечественной войне принимали участие 1252 моих земляка!" Впрочем, обо всем этом Амазасп Бабаджанян будет делиться уже позже. Сейчас же он посылает на расчистку единственной дороги на Мюхенберг своих мотострелков и уже обдумывает план действий в самом Берлине: "Каково вести танковые бои на берлинских улицах? В городах танковая армия скована в движениях, уязвима между громадами зданий, особенно в узких переулках. Можно не сомневаться, что из каждой подворотни, из окон, с крыш на танки обрушат гибельный огонь, что уж говорить о фаустпатронах". К вечеру 29 апреля 44-я и 27-я бригады 11-го гвардейского танкового корпуса Бабаджаняна вырвутся на кольцо берлинской автострады. Приказ – наступать на Потсдамский вокзал и Имперскую канцелярию: в ночь на 30 апреля танки корпуса знаменитого полковника уже прямой наводкой обстреливают здание канцелярии. "Никто не знал тогда, что именно здесь, в бронированных подземельях прячутся Гитлер, Геббельс, Борман и другие главари фашистской Германии. Только на следующий день стало известно, что фюрер покончил с собой". Впрочем, не меньше Гитлера полковника интересовал Гудериан – его главный оппонент. Еще до войны, в период достаточно тесного сотрудничества СССР и Германии, имя "создателя немецких бронесил" генерала Гейнца Гудериана было весьма популярным в Союзе. Его нашумевшие книги "Внимание, танки!" и "Бронетанковые войска и их взаимодействие с другими родами войск" значились в числе обязательных предметов изучения в Военной академии. "Теоретические разработки генерала, конечно, сыграли значительную роль в операциях в Западной Европе и в начальный период войны против СССР. Но успех изменил ему, как только он столкнулся с глубоко эшелонированной обороной советских войск, особенно под Курском. Гудериану помешал шаблон – раз и навсегда выработанная им тактика ведения танкового боя, от которой немцы побоялись отойти. Им не хватило гибкости и осознания необходимости изменений. Позже ему придется только констатировать, что мы, мол, воевали не по правилам, хотя никаких новых теоретических разработок им продумано не было". Впрочем, о теории. 30 апреля 1945 года на улицах Берлина еще шли ожесточенные бои, когда полковник Бабаджанян примет дерзкое решение: наступать не только по земле, но и под землей – по тоннелям метро. Такого в практике танковождения еще не было. Через несколько дней ему будет присвоено звание генерала. Уже позже Амазасп Бабаджанян станет главным маршалом бронетанковых войск СССР…

-

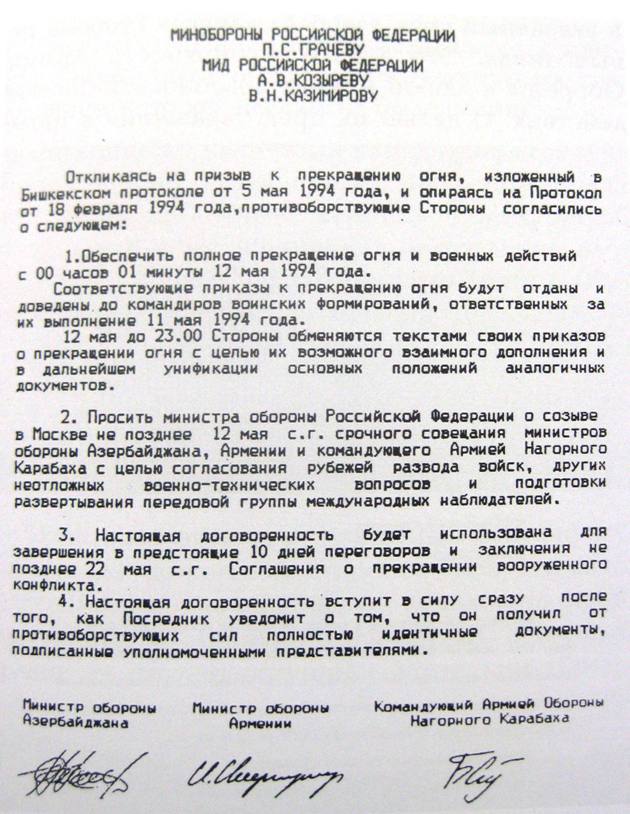

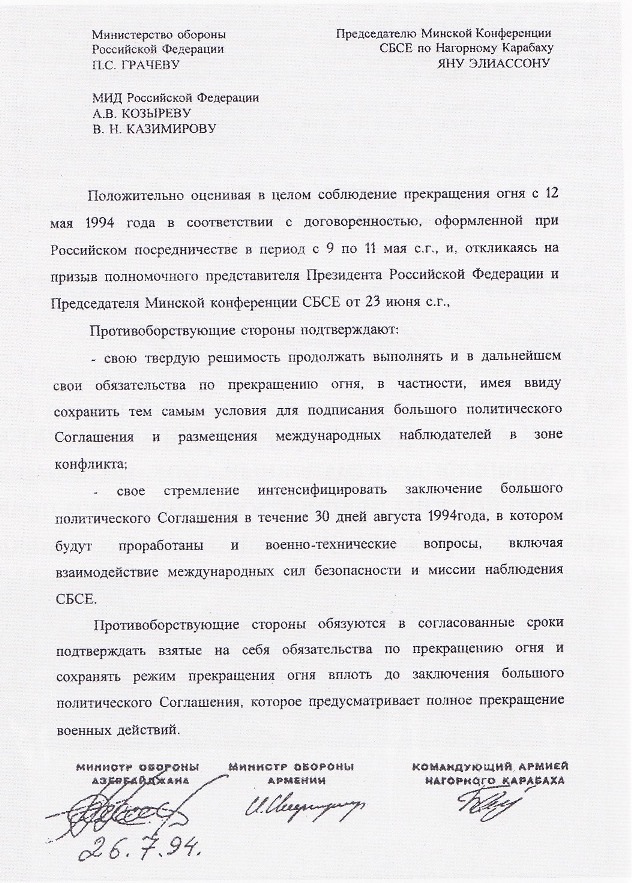

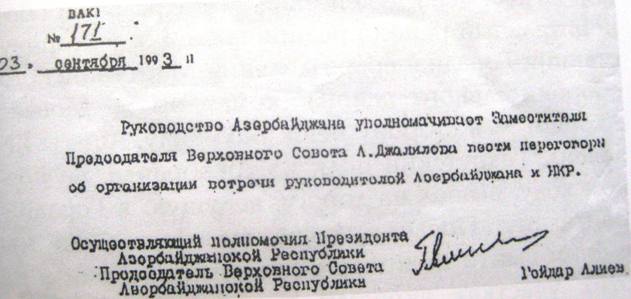

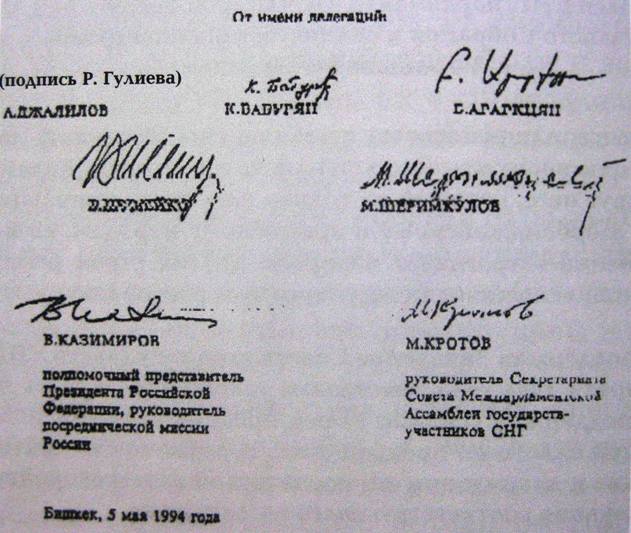

Презренный лжец Филип Честерфильд – английский государственный деятель ХVIII века, оставивший в назидание потомкам свои знаменитые «Письма сыну» - утверждает, что «ложь и коварство — прибежище глупцов и трусов». Тогда он не мог знать, что спустя два с половиной века после его смерти на карте мира появится незаконно родившееся государство, которое возведет ложь и коварство в ранг государственной добродетели. 17 лет назад, 5 мая 1994 года, в столице Кыргызстана Бишкеке был подписан Протокол о бессрочном прекращении огня между Нагорно-Карабахской Республикой, Азербайджаном и Арменией. Спустя несколько дней руководители оборонных ведомств Армении, НКР и Азербайджана в совместном письме министерствам обороны и иностранных дел Российской Федерации выразили согласие обеспечить полное прекращение огня с 00 часов 01 минуты 12 мая 1994 года (ксерокопия письма прилагается). Дублирование военными обязательств, взятых на себя руководителями парламентов государств, объясняется наблюдаемым в то время соперничеством между министерствами обороны и иностранных дел России. В то время это обстоятельство дало возможность руководству Нагорно-Карабахской Республики в очередной раз подтвердить свою международную правосубъектность. Спустя два с половиной месяца, 26 июля 1994 года, руководители оборонных ведомств НКР, Армении и Азербайджана обратились к МО и МИД России, а также Председателю Минской Конференции СБСЕ (ныне - ОБСЕ) по Нагорному Карабаху Яну Элиассону. В совместном письме они в очередной раз подтвердили «свою твердую решимость продолжать выполнять и в дальнейшем свои обязательства по прекращению огня». Как легко может убедиться каждый, все эти документы были подписаны руководителями вовлеченных в конфликт государств. Казалось, сегодня самое время выразить удовлетворение тем, что 17 лет назад, при посредничестве России, была остановлена самая кровопролитная война на территории бывшего Советского Союза. Выразить удовлетворение и поблагодарить страну и людей, приложивших для этого огромные усилия. К сожалению, в последние годы мы вынуждены наблюдать обратную картину. В частности, Азербайджан, существование которого ко времени подписания Бишкекского протокола, в самом прямом смысле этого слова, висело на волоске, и президент которого слезно умолял Россию помочь остановить войну, в последние годы взял за моду критиковать и Россию, и человека, который спас Азербайджан – В. Казимирова. В Баку решили переписать историю провальной военной агрессии Азербайджана против реализовавшей свое право на самоопределение Нагорно-Карабахской Республики, а также признание проигравшего агрессора государственной независимости и суверенитета НКР. Мы сегодня много и правильно говорим о необходимости дипломатических усилий по признанию государственной независимости НКР, однако практически не вспоминаем тот факт, что именно Азербайджан является государством, президент которого первым в мире признал Нагорно-Карабахскую Республику. Однако, факты – упрямая вещь, и копия приводимого документа является наглядным подтверждением сказанному. При этом, заметим, что данный документ является далеко не единственным, в котором Гейдар Алиев собственноручно подписывается под обращением к НКР. Прошу читателей также обратить внимание на то, что именно указанный в письме Гейдара Алиева А. Джалилов – вице спикер парламента Азербайджана – подписал от имени Азербайджана Бишкекский протокол. Откровенно говоря, совсем не об этом надо было бы писать в этот день. Но что поделать, если в Азербайджане пытаются обмануть не только различные международные организации, но и собственное население. Для этого в этой республике содержится огромный штат наемных писак и прихлебателей, задачей которых является тиражирование ложных сведений. Одним из этих платных лжецов является сотрудник агентства 1Ньюз.аз. Ризван Гусейнов, статья которого и послужила поводом для этой публикации. Начинает свою «работу» Гусейнов лихо: «Напомним, что 5 мая 1994 года при посредничестве России, Киргизии и Межпарламентской Ассамблеи СНГ в столице Киргизии городе Бишкеке представители Азербайджана, Армении, азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха подписали протокол…» Ризван Гусейнов не случайно придумал азербайджанскую общину, а также «низверг» Нагорно-Карабахскую Республику до уровня «армянской общины Нагорного Карабаха». На этих лживых посылах и будет строиться вся его статья, в которой он пытается убедить читателей, что в 1994 году Армения просила Россию помочь в достижении перемирия с Азербайджаном. Ложь эта опровергается уже в самой статье, противоречия в которой, видимо, не доступны сознанию Гусейнова. Так, бывший советник президента Азербайджана Вафа Гулузаде «вспоминает»: «Армяне пытались посредством российской стороны выпросить согласие Азербайджана на перемирие». Затем, ровно через предложение, проговаривается: «Тогда Россия вынудила (подчеркнуто нами. – Л. М.-Ш.) Армению дать согласие на перемирие с Азербайджаном, о чем и был оповещен официальный Баку». Для того, чтобы убедительно лгать, необходимо обладать хорошей памятью, советует пословица. Однако памяти Гусейнова с Гулузаде хватает лишь на один выдох. Но даже если бы неумные лжецы Гусейнов и Гулузаде умели врать логично, документы недавней истории легко опровергают неумную ложь. Начнем с того, что под Бишкекским Протоколом нет, и не могло быть, подписи «азербайджанской общины Нагорного Карабаха», там собрались государственные мужи, а не фантомные организации. Вот копия подписей Сторон под Бишкекским протоколом. Второе: Гейдара Алиева вынудили признать Нагорно-Карабахскую Республику военные успехи Армии Обороны НКР, а не В. Казимиров или Б. Ельцин. Казимиров мог лишь сообщить президенту Азербайджана, что руководство НКР не согласится на перемирие с агрессором, если Гейдар Алиев не согласится на признание НКР. «Общенациональный вождь» Азербайджана, почувствовавший угрозу своему правлению в республике, а также существованию самой республики, готов был подписать любой документ, дающий ему возможность спокойно править в государстве, власть в которой была им узурпирована в результате вооруженного переворота. А все нынешние потуги наемных лжецов объяснить поражение агрессора «рукой» Москвы легко опровергаются фактами и документами истории агрессии Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики. Что касается красочно и вдохновенно описанных Р. Гусейновым боев 1994 года между вооруженными силами Азербайджана и Армией Обороны НКР, в которых тяжелые поражения Азербайджана «легким движением руки» превращены в блестящие успехи, то ответом на них может служить лишь сложившиеся в их результате границы между ними. Куда, кстати, деваются «победы» Азербайджана в слезных жалобах на «оккупацию» Арменией (непонятно, причем тут Армения? – Л. М.-Ш.) «исконно азербайджанских» территорий? На Яндекс «Мой круг» Ризван Гусейнов обозначил свои профессиональные цели следующими словами: Делать профессиональную достоверную информацию – зарабатывать высокие гонорары. Судя по всему, вторая часть его цели достигается умением вовремя услужить хозяину, лизнуть его щедрую руку. А вот с «профессиональной достоверной информацией» у Гусейнова пока серьезные проблемы, ибо в этой части штампуемых им трудов мы пока видим лишь глупца и уклонившегося от войны труса. Впрочем, если судить по биографиям отца и сына Алиевых, последнее в Азербайджане не возбраняется.

-

Трагедия Воскепара: 20 лет спустя "Взвод армянской милиции по приказу Министерства внутренних дел Армении двигался к Воскепару по запасной проселочной дороге в 5 часов утра 6 мая, когда они попали в засаду и были атакованы двумя вертолетами Советской армии. Одиннадцать человек были убиты, а остальные взяты в плен. Армяне уверены, что захваченные в плен были переданы ненавистному ОМОНу". Эта цитата из отчета профессора Гарвардского университета Ричарда Уилсона, который в конце мая 1991 года побывал в приграничных селах Армении и Азербайджана в рамках правозащитной миссии Первого международного сахаровского конгресса. "Активные боевые действия имели место в Воскепаре с 27 апреля по 6 мая, - отмечает профессор Уилсон. - Следует также отметить, что Армения отказалась подписывать новый союзный договор". Именно отказ нового армянского руководства участвовать во Всесоюзном референдуме по сохранению СССР и, наоборот, угодливая готовность азербайджанского руководства стали, по мнению многих наблюдателей, одной из основных причин организации и осуществления зловещей операции "Кольцо". Вопреки устоявшемуся мнению, эта бесчеловечная по методам и целям совместная операция советских войск и азербайджанского ОМОНа охватывала не только армянские села Арцаха, но и приграничные районы Армении – Ноемберянский, Иджеванский, Таушский и Горисский. Трагедия Воскепара – самое убедительное тому доказательство. Как справедливо отмечает Уилсон, в конце апреля - начале мая приграничные села Ноемберянского района были окружены и подвергались непрерывному обстрелу. Для защиты Воскепара силами местного РОВД было организовано круглосуточное дежурство. Ранним утром 6 мая автобус и автомобиль "Нива", в которых на смену товарищам направлялись на посты 24 милиционера, напоролись на засаду. Машины были буквально изрешечены огнем из автоматов и осколками гранат, 11 человек погибли на месте, трое были тяжело ранены и вместе с остальными десятью переданы азербайджанской стороне. Раненые вскоре также погибли, а оставшиеся 10 лишь 3 с половиной месяца спустя были возвращены на родину… Вспоминает Анатолий Шабад, в те годы депутат ВС РСФСР, а затем и Государственной Думы РФ: "В первых числах мая 1991 года я вместе с официальной делегацией ВС РФ попал в Воскепар. Ситуция там была – полный кошмар. Назревали события, подобные тем, что произошли в Мартунашене, мы уже знали о них. Начальник милиции со слезами на глазах просил нас поехать и привезти тела тех милиционеров, которые ранним утром 6 мая выехали из Ноемберяна на смену дежурившим в Воскепаре. И по дороге в горах - кстати, это была армянская территория - они напоролись на засаду. Засада была устроена по всем правилам военного искусства – в виде буквы П, в которую и въехали эти автобусы. Их расстреляли. И вот мы поехали на место события, километрах в 20 от Воскепара. Картина была ужасная: 11 убитых милиционеров, забрызганный мозгами и кровью автобус. Остальных увезли и сдали Азербайджану, хотя территория была под юрисдикцией Армении". На снимке: раненый армянский милиционер. Как рассказывал автор снимка Алексей Рогов, в то время как он снимал, между военными и азербайджанцами шел спор, что делать с ранеными: азербайджанцы хотели везти их в Кировабад, а военные говорили, что раненых надо доставить в ближайший госпиталь или больницу (sumgait.info). Один из оставшихся в живых милиционеров, старший лейтенант Грант Арутюнян, вспоминал: "Когда я поднялся и подошел к "Ниве", увидел, что Арташ, Степан и Рафик убиты, чуть подальше лежал труп Вардана. Из автобуса вынесли трупы Ваграма Агабабяна и Мартика Гешяна. Это было ужасно. Стали помогать раненым, но не было бинтов, лекарств. Ничего не было. Военные, 40-50 человек, окружили нас и с места не двигались. Сколько мы ни просили, бинта не дали. Были вынуждены разорвать свою одежду и перевязать раны товарищей. От бессилия и ярости не знали, что делать. Не отходили от ребят, но наши повязки не помогали. После долгих просьб один солдат бросил нам бинт. Но этого было мало. Потом некоторые из ребят попросили, чтобы их расстреляли, не хотели зря мучиться. А мы обнадеживали их. С шести часов до 09.15, приблизительно три с половиной часа, оставались в таком состоянии". ("Республика Армения", 14.09.1991). 13 армянских милиционеров военные передали азербайджанскому ОМОНу, хотя все происходило на территории Армянской ССР. Их погрузили в грузовик и отвезли вначале в Казах. Ад начался уже в пути, когда милиционеров принялись избивать, в том числе раненых, которым не было оказано никакой медпомощи, и они истекли кровью на глазах товарищей. Тот же Грант Арутюнян рассказывал: "У больницы мы, пятеро здоровых, помогли выйти из машины восьмерым раненым, и нас начали бить. Собралось несколько тысяч человек, милиционеры стволами автоматов и пистолетов просто разбивали нам кости. Потом напали жители города. Не знаю, сколько часов продолжалось это. Они не щадили даже раненых, по нашим открытым ранам били также женщины-врачи и медсестры. Кажется, участковый инспектор села Баганис-Айрум разбил на куски стул о голову Шаго. Оставив нескольких раненых в больнице, нас повезли в отдел внутренних дел Казаха, где два дня и две ночи палками, стульями, дубинками разбивали нам кости" (там же). Спустя несколько дней армянских милиционеров перевезли в Гянджинскую тюрьму, где их ждали немыслимые испытания и страдания. Практически ежедневно по одному выводили из камер и избивали дубинками, кормили соленой похлебкой, потом днями не давали воды. В Гянджинском изоляторе ноемберянские милиционеры увидели своих товарищей, это были 29 сотрудников РОВД, которые, как выяснилось потом, сдались в заложники, чтобы спасти село Воскепар от уничтожения. Рассказывает А. Шабад: "После отъезда российской делегации я остался в Воскепаре, понимая, что последует продолжение. В тот же день был обстрел из танков, мне показали трех сельчан, внутренности которых были разворочены осколком снаряда. А утром вперед выехали танки и по громкоговорителю жителям села был предъявлен ультиматум с требованием сдать столько-то (называлось конкретное число) стволов оружия. Я хотел выйти на переговоры, но жители меня не пустили, говоря, что тогда меня уведут и они останутся без защиты. После истечения срока ультиматума начался обстрел". Сады и леса вокруг Воскепара были сожжены, многие здания были разрушены снарядами. Та же участь грозила всему селу в случае невыполнения ультиматума. И 29 милиционеров вынуждены были сдасться в плен. Танки отошли – войти в Воскепар карателям не удалось. Как свидетельствовал тот же профессор Уилсон, "мы увидели около шести пострадавших зданий в Воскепаре. Кроме того, 20 зданий было сожжено, равно как и церковь рядом с границей с Азербайджаном. С тех пор никто из жителей села не решался подойти к ней". Милиционеров освобождали группами, последние пятеро оставались вплоть до середины августа. Все это время в Арцахе и Армении продолжалась операция "Кольцо", в ходе которой почти 30 армянских сел с населением более 10 тысяч человек были насильственно депортированы, а приграничные районы Армении подвергались непрерывному обстрелу, нападениям, депортациям и насилию. Только в 20-х числах августа, с провалом ГКЧП, операция была прекращена: лишившись поддержки советских войск, азербайджанцы пошли на попятную, отлично понимая, что им не удастся справиться с набиравшей силу самообороной армян... Марина Григорян

-

Свет погасшей звезды Документальный рассказ о разведчице Ирине Тевиковне Аракелян-Мамаджановой Письмо в КГБ СССР Я знал Иру Аракелян лично. Перед войной она проживала в одном дворе с нами в семье Владимира Степановича Оголевца. Ира была одноклассницей одной из дочерей Оголевца Инны. Когда во время оккупации мы узнали, что Ира съехала от Оголевцев, потому что стала переводчицей гестапо, я, 10-летний мальчишка, возненавидел ее. Уже будучи офицером запаса госбезопасности и заслуженным журналистом Украины, мне довелось готовить материалы по письму дочери В. С. Оголевца и подруги Иры Инны Ширшовой, которые обратились в КГБ СССР: "Прошу вас сообщить о судьбе Аракелян И. Т., 1923 года рождения, уроженки г. Еревана. В 1937 году вместе с родителями она переехала на Украину в Полтаву. Вскоре ее родителей репрессировали. С квартиры ее выселили. Жила она или у преподавателя химии Н. А. Алексеевой, или в нашей семье. В сентябре 1941 года мы поступили в педагогический институт. И тут - оккупация. Жить стало неимоверно тяжело и опасно. Моя мама - еврейка. Только сейчас я поняла, что жизнью своей обязана Ире, которая, я уверена, приложила много сил как переводчица гестапо, чтобы спасти меня и многих еще людей. В одной из повестей упоминается, что в гестапо переводчицей работала патриотка, но имя и фамилия там изменены". Да, той патриоткой была Ира Аракелян. Среди спасенных ею от фашизма была и наша семья. Одна из соседок написала донос в гестапо, что отец воюет против немцев и что нас следует выгнать из дома, а квартиру передать ей. Донос попал к Ире. Зная, что в нашем районе живут честные и порядочные люди, она предложила следователю гестапо Фрюзорге, чтобы он заставил доносчицу принести подтверждение соседей. Так мы были спасены. Соседи не выдали. Я и сейчас вижу, как красивая чернобровая девушка с длинными косами в розовом платье идет моей родной улицей. Вижу и знаю, что это не изменница, а истинная патриотка, шагнувшая в бессмертие героиня, ибо свет яркой звезды доходит к людям и после того, как звезда погаснет. Путь в гестапо 18 сентября 1941 года в оккупированную Полтаву пришел "новый порядок". Кушать было нечего. Ира подалась в села, работала на осенней ниве. В ноябре похолодало. Ира возвратилась в Полтаву. Жила в семье В. Оголевца. Ира начала давать частные уроки немецкого языка, который хорошо знала. Как-то проходившие мимо дома Оголевца два немца в штатском спросили у Иры на ломаном русском дорогу и услышали ответ на прекрасном немецком. Вскоре Иру вызвали в ГФП - тайную полевую полицию. Там, учитывая знание языка и тот факт, что родители девушки были репрессированы, комиссар Тибусек предложил ей работу: переводы донесений агентов, допросов... Так Ира стала переводчицей тайной полиции. Ира не могла воспринимать фашистских издевательств над людьми. "Что делать? Как поступить?" - терзалась она в мыслях. Несколько раз попробовала подсунуть неточный перевод. Не заметили. Иной раз сделала не перевод, а от имени допрашиваемого дала ответ, который позволил тому избежать ареста. Так выработался стиль ее антифашистской деятельности. В мае 1942 года девушку вызвал новый шеф ГФП гауптман Мерец. - Мы продвигаемся на Восток, оставляем Полтаву... - Я бы не хотела уезжать. Тут остаются родные для меня люди. - Не надо просить, фройляйн. Вы остаетесь. В Полтаве нужны знатоки немецкого языка. Теперь вы становитесь легальной сотрудницей службы безопасности третьего рейха. Поздравляю! Сердце Иры похолодело: поняла, что теперь все ее знакомые, вся Полтава будет знать, что она - переводчица гестапо. Сколько будет проклятий как изменнице!.. Но возврата нет. Следователь гестапо Вальтер Фрюзорге был в восторге от этой умной, эрудированной, красивой девушки с хорошо развитым чувством юмора. Вальтер был убежденный идейный нацист. Это сразу поняла Ира. Удивительная аналитичность помогала ей вмиг сконструировать схему, позволяющую действовать всех по ее воле. Убедившись, что один из наиактивнейших сотрудников гестапо Виктор Каминский - жесточайший садист, враг умный, она искала путь навредить ему. И нашла. Узнав, что Каминский брошен в лагерь военнопленных для раскрытия антифашистской организации, она посетила лагерь, якобы разыскивая своего однокурсника. Увидев агента, она возмущенно крикнула сопровождающему ее охраннику-полицаю: - Этот господин наш сотрудник. Почему вы его здесь держите?! Каминский подал знак, отвернулся. - Ой, - улыбнулась Ира, - я ошиблась. Просто этот очень похож.Но пленные услышали ее слова и на следующий день Каминского нашли задушенным. Связи с подпольем у Иры не было. Да она и не искала. Практика ее работы свидетельствовала, что среди подпольщиков имеются предатели, а опытные фашистские контрразведчики наводняют подполье десятками провокаторов и доносчиков. Она решила бороться своими методами. Самым распространенным был перевод в пользу задержанного патриота, совет, как действовать. Делала это непосредственно на допросах. Безумность таких действий была кажущейся. Она убедилась, кто из сотрудников гестапо совсем не знает русского языка, кто к ней относится более благосклонно. Ира, тонкий психолог, могла так подать поступки изменников, что те своими руками уничтожали "соратников". Был такой проходимец Олещенко: доносил, грабил и убивал. Ира знала жестокость, преданность его своим хозяевам, но знала и неимоверную жадность. На этом и сыграла. Она обратила внимание Вальтера Фрюзорге, что в донесениях агента "Яковца" неоднократно сообщалось, что Олещенко во время расстрелов еврейского населения присваивает ценности, которые принадлежат рейху. - Если это так, у этого пса сегодня последний день свободы, - отреагировал Фрюзорге. ...Олещенко застали дома на кожаном диване. Увидев прибывших, агент вскочил на ноги: - Хайль Гитлер! Гутен таг, герр обершарфюрер! Фрюзорге обратился к Ире: - Переведите, чтобы немедленно положил на стол золото, драгоценности, присвоенные во время антиеврейских акций. Ира перевела. Изменник уставился на гестаповца. Тот открыл кобуру. Психологически Ира рассчитала все точно: Олещенко не мог не грабить, а сообщение "Яковца" было всего лишь ее ходом. - Сейчас, сейчас... - залепетал Оленщенко. Он полез под диван, достал из чемодана часы, статуэтки, золотые и серебряные вещи. Фрюзорге внимательно осмотрел ценности. - Все? - спросил удивленно. Изменник, встретившись с холодным взглядом гестаповца, кинулся к сундуку под образами, стал вытаскивать меховые воротники, оторванные от пальто, костюмы, платья... Фрюзоге повернулся к Ире: - Сегодня вы свободны. Отдыхайте. Я еще побеседую с этим дегенератом. Больше Олещенко не видели и ничего о нем не слышали. Крах агентов В то утро Ира пошла сразу в кабинет секретаря СД Вольмана. - Господин Вольман, - обратилась она. - Сделайте отметку: с этого времени я не Аракелян, а Мамаджанова. Я вступила в брак в Вартаном Михайловичем Мамаджановым.Этот брак был необходим Ире, чтобы избежать постоянных ухаживаний и сальных намеков офицеров гестапо. Проходя коридором, Ира увидела конвоиров, которые сопровождали Клару Кошман, 18-летнюю красавицу, в кабинет Зена Драбнера. Ира знала, что Клара из подпольной группы, руководителей которой Иосифа Баяна и Александра Лимова гестапо никак не могло взять. Девушку допрашивал уже и Вольман, и следователь Габорш. Ире хотелось помочь Кларе. Но как? Хотя... Ира вспомнила трагическую историю любви Зена Драбнера, рассказанную им. Служа в киевском гестапо, Зен познакомился с украинской девушкой Ольгой, полюбил ее. Об этом узнал его шеф и бросил Ольгу в концлагерь. Зен разыскал девушку и от имени СД написал в концлагерь письмо, чтобы ее немедленно освободили. Письмо Драбнера лежало на столе коменданта концлагеря, когда в его кабинет вошел шеф СД. Он увидел письмо, приказал вывести Ольгу в Бабий Яр и расстрелять, а Драбнера отправить в Полтаву. Вошел дежурный и передал радиограмму из Киева, из СД. Драбнеру предлагали немедленно туда прибыть. Ира передала телеграмму. Драбнер, прочитав, нахмурился. - Это конец. Обстановка на фронте требует демонстрации верности и видимости деятельности. Я на такое весьма подходящий объект.Ира положила руку на грудь следователя. - Милый Зен. Неужели вам не жаль девушки, которая в вашем кабинете ожидает смерти? - Она партизанка, Ирен. - Да какая она партизанка!.. Работала в вашей немецкой фирме. Ей всего 18 лет. Вы рассказывали, что столько же было вашей Ольге... Взгляды Иры и Зена встретились. Смотрели друг на друга долго и внимательно. - Вы ведь поедете и можете не возвратиться? Да? - Могу не возвратиться... - А эту девушку спокойно отдадут в лапы смерти... Драбнер еще раз перечитал радиограмму, почти шепотом произнес: - Она попала к нам случайно. Ошибка доносчика... Наверное, перепутали фамилию... - и зашел в кабинет. Через несколько минут Клару Кошман повели в тюрьму. Ознакомившись с пакетом СД, ее начальник Вилли Тилин недовольно промычал: - Какие-то придурки! Вроде нельзя было эту девку выгнать вон прямо из гестапо. Клару освободили. К сожалению, она решила, что это провокация, направленная на установление ее контактов с руководством подполья. Девушку, которая так и не спряталась, снова арестовали. 17 июня 1943 года Клару вместе с ее товарищами-подпольщиками расстреляли. Как-то Ира зашла в Мелании Яковлевне Бабенко, дворнику школы, с которой всегда была откровенной. - На фронтах у Гитлера дела швах, совсем швах, - сообщила с улыбкой. - А гестаповцы не успокаиваются. Вот видите список? Принесли доносчики, чтобы арестовали антифашистски настроенных людей. Печь топится? - Топится. - Вот и хорошо. И Ира, порвав список на мелкие кусочки, бросила его в печь. Десятки человек одним этим действием были спасены. Сентябрь 1943 года. Полтавское гестапо готовилось в эвакуации. Иру вызвало начальство. - Вот папка. Тут список наших людей. Их надо внести в картотеку. - Понятно, - взяла папку Ира. - Сделаю. В списке было 100 агентов. Вечером она посоветовалась с мужем. - Мы должны передать списки нашим, Вартан. Как? Мамаджанов повел плечами, встал, прошелся комнатой. - Может, фотокопии? - спросила Ира. - У тебя частная фотография. Вартан возразил. - Нет, нет, Ира, не та техника. Нужна пленка, а мы работаем на стеклянных пластинках. Разве что... - Что, Вартан? - Сева Есаулов хорошо знает немецкий. Он мой лаборант. Ни у кого не вызовет подозрения, если он закроется в лаборатории и никого туда пускать не будет. Ежедневно уходя на обед, Ира брала страничку списка, заносила в лабораторию, Есаулов переписывал его, а возвращаясь в гестапо, Ира клала страничку на место. Последние три страницы переписать не удалось. Когда Ира зашла к себе в кабинет, в ящике стола их не было. Очевидно, Вольман забрал уже все материалы СД. И тогда она те последние страницы списка просто выкрала. И - исчезла. Исчезла до 24 сентября 1943 года, когда те списки положила на стол армейской контрразведки. 23 сентября 1943 года в Полтаву вошли освободители, а уже с 24-го гестаповских агентов начали арестовывать. 26 сентября взяли агента под номером 48 из списка - Демьяна Санжаревского. При нем было 10755 украинских карбованцев, 305 немецких марок, русско-немецкий словарь, а еще - неотправленные доносы в адрес полтавсвкого СД. Санжаревский получил 10 лет лишения свободы. Капитан Ващуркин 17 февраля 1944 года зашел в Покровскую церковь в Кировограде, вызвал дьякона, спросил документы. Тот протянул справку: "Диакон отец Александр Настенко, рукоположенный преосвятейшим Вениамином, епископом Полтавским и Лубенским при Преображенском соборе в г. Полтаве 6 декабря 1942 года". - А о службе в полиции, отец Александр? - поинтересовался капитан. - О сотрудничестве с гестапо в Полтаве документов нет? Настенко был осужден к 20 годам каторжных работ. Дмитрий Крайник - к 10. Такая же судьба постигла и сотого агента Ивана Славка. Прыжок в легенду В мае 1944 года Ира получила приказ переправиться через линию фронта для выполнения специального задания в Румынии. После неудавшейся попытки пройти через фронтовую зону решено было забросить ее в тыл противника воздушным путем. 7 июля 1944 года самолет взял курс на Бухарест. Над линией фронта попали под обстрел, самолет подбили. Пришлось снова возвратиться. 11 июля 1944 года - это день, когда наши люди последний раз видели Ирину живой. Штурман самолета рассказал о районе прыжка. - Вот Бакеу, это - дорога. Приземлитесь где-то километров за 15-20 от Бакеу. дальше действуйте самостоятельно... - Конечно, - улыбнулась Ира. - Выкручусь. Есть даже запасной вариант. В Черновцах я познакомилась с земляком Метеряном. Говорил, что в Бухаресте есть комитет оказания помощи армянам, которые живут в Румынии. Не подставьте только меня под немецкие зенитки. - Не подставим, красавица, - улыбнулся штурман. - Готовьтесь! За бортом - июльская ночь. Ира подошла к дверце и бросилась в темень. Штурман увидел раскрытый купол парашюта. Ира улетела в июльскую ночь, в легенду, как звезда во вселенную. Запоздалая справедливость Определением военной коллегии Верховного суда СССР приговор отцу Иры Тевику Оганесовичу Аракеляну был отменен, а дело прекращено за отсутствием состава преступления. Постановлением президиума Полтавского областного суда приговор в отношении Ириной мамы отменили за отсутствием в ее действиях какого-либо преступления. Постановлением бюро Полтавского обкома партии Ирина Тевиковна Аракелян-Мамаджанова была утверждена участницей антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны (посмертно). ...С опозданием пришла справедливость, с большим опозданием, но - пришла. Пришла, как свет яркой звезды. Все, кто знал Иру, кто был ее товарищем, могут гордиться тем, что жил рядом с героиней своего времени, славной дочерью армянского народа, отдавшей жизнь в борьбе с фашизмом. Василий Котляр, заслуженный журналист Украины

-

Из поколения победителей Разведчик-артиллерист Нора Багдасаровна Сейранян - ветеран ВОВ. Ей 86 лет. В армию была призвана в 1941 году из Гадрутского района Нагорного Карабаха. Прошла всю войну в зенитной артиллерийской бригаде. "Артиллерия - бог войны, а разведка - глаза и уши армии", - любит повторять она. Красавица, всеобщая любимица и, наконец, разведчица была награждена орденами и медалями, знаками "Отличник-разведчик", "Отличник-артиллерист", благодарностями. Во время войны получила осколочное ранение в голову, но не демобилизовалась, а подлечившись в госпитале, вернулась в строй - ковать Победу. Пережившие геноцид После войны Нора Сейранян вышла замуж за военного - выпускника Ленинградской военной академии. Ее жизнь протекала в бесконечных переездах - Россия, Западная Украина, Дальний Восток и, наконец, Азербайджан. Там ее семья и обосновалась окончательно. Инженер-технолог Нора Сейранян, вплоть до выхода на пенсию, работала заведующей ателье в Баку. "Я сбежала из собственной квартиры, перелезая через балконы соседей. Мы пережили настоящий геноцид и чудом спаслись от озверевшей толпы", - рассказывает о бакинских погромах Нора Багдасаровна. Отметим, что нажитое за долгие годы добро ее семьи, как и часть медалей и фронтовых фотографий (за исключением двух, с которыми она никогда не расстается), остались и пропали в Баку. "Я страдаю..." Инвалид II группы ВОВ Нора Багдасаровна вместе с дочерью - 62 летним инвалидом III группы, вот уже двадцать лет ютится в крохотной комнатушке в богом забытом общежитии на периферии. Условий быта никаких. В здании даже нет питьевой воды (единственный источник воды, откуда жильцы набирают воду, находится в пятистах метрах). И Нора Багдасаровна два раза в день с двумя ведрами в руках, преодолевая крутые ступеньки трех этажей, идет за водой. К сожалению, это правда, а не вымысел журналиста... "Страдаю", - признается она. Несколько лет назад она перенесла инсульт, плохо слышит и жалуется на головные боли, но вместе с тем держится стоически. "Я ничего не хочу, столько лет мучаюсь... Что у меня за жизнь? Это разве жизнь? Может быть, если власти узнают обо мне, то распорядятся и мне тоже выделят квартиру?" - задается вопросом она. Добавим, что, по нашим сведениям, в Ереване проживает всего восемь ветеранов ВОВ, которые нуждаются в жилье. "Она квартиру не получит, а ты, если доживешь, то, быть может..." - так отреагировал один из чиновников Миграционного агентства Министерства территориального управления, когда дочь Норы Сейранян попыталась у него уточнить детали осуществляемой госпрограммы по обеспечению беженцев квартирами. Правда, чинуша вскоре уволился из данной структуры, но свое черное дело он сделал... Праздники Дня Победы проходят для Норы Багдасаровны самым обычным образом и ничем особенным не отличаются от других дней. И в этом году, как и в прошлом, вряд ли о ней вспомнят и уж тем более поздравят. - Из соседей был один фронтовик, мы вместе вспоминали былые времена. Пару лет, как он умер, и вспоминать о войне более не с кем, - сетует она. "Я помогу" Есть такая поговорка - не тем богат, что есть, а тем богат, чем поделиться рад. Это про Нору Багдасаровну, которая не сидит без дела. У нее золотые руки, и все соседи за переделкой старой одежды обращаются к ней. - Если тебе надо будет что-то ушить или дома не с кем оставить детей, то я помогу, - говорит она мне. От предлагаемой помощи престарелой женщины становится неловко, поскольку сказать ей в ответ нечто подобное я не могу. "Простите нас", - говорю и крепко обнимаю ее на прощание. Анна Бегларян

-