-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Прикольный туркес И тут же: Политикой не интересовался, но знает кто и сколько перешел границу Живет в изолированном обществе, но знает кому дали хорошую тачку Лично знает 8 армян, но не слышал про ублюдка Сафарова. Не, правда прикольный туркес!

-

Ի՞նչ է նշանակում "խատիս" բառը:

-

Самоопределение: права человека и право на отделение Одной из предполагаемых опасностей самоопределения считается возможность поощрения сепаратизма. Во-первых, в международном праве нет какого-либо закона, который осуждал бы каждое отделение при всех условиях. Право на самоопределение включает право на отделение[55]. В тех случаях, когда принцип территориального права несовместим с правом на самоопределение, первое, согласно современному международному праву, должно уступить свое место последнему[56]. К примеру, когда большинство или меньшинство продолжает такое международное преступление, каковым, например, является геноцид, или тенденциозной политикой полностью лишает человеческих прав другую часть населения, то принято, чтобы угнетенная часть, будь то меньшинство или большинство, обратилась бы к самоопределению – вплоть до отделения[57]. Поскольку свободному и мирному проявлению воли народа Нагорного Карабаха (демонстрации, митинги, исковые обращения, призывы и проч.) Азербайджан противопоставил насилие против мирного населения, предпринял неадекватные карательные действия с использованием внутренних войск, на государственном уровне организовал погромы армянских граждан Азербайджана (Сумгаит, Баку, Кировабад и др.), с помощью наемников (украинцы, афганцы, русские и др.) развязал беспощадную войну по отношению к своим гражданам, и понес позорное поражение, он не может надеяться, что народ Арцаха откажется от своего законного права и не претворит в жизнь свое право на самоопределение. На глубинном уровне международное сообщество находится под правовым и моральным обязательством признания политического самоопределения народа Нагорного Карабаха, т .е. Нагорно-Карабахской Республики. Когда de facto произошла кристаллизация государства, отрицание этого признания может быть равносильным отрицанию самоопределения. Кроме того, в международном праве имеется четкое восприятие: после того, как сражающейся стороне дается статус воюющей стороны (belligerency), как имело место с Нагорным Карабахом по Бишкекскому протоколу (Bishkek Protocol) (5 мая 1994 г.) и Соглашению о прекращении огня (Cease-fire Agreement) (12 мая 1994 г.), из этого вытекает обязанность полноценного признания, и отказ от признания равносилен отказу от политического самоопределения, что неправомерно[58]. Эта обязанность производна от того восприятия, что принцип самоопределения и право - erga omnes, т. е. принадлежат к числу правовых обязательств международного права, которые не являются двусторонними либо взаимными, но касаются всех членов международного сообщества[59]. В 1996 г. в вердикте Европейского суда по правам человека по делу Лоизиду против Турции (Loizidou vs Turkey) судья Вилдхабер (Wildhaber) выявил возросший консенсус к тому, что право на самоопределение и, в частности, отделение должно трактоваться как средство против определенных попираний прав человека: «До последнего времени в международной практике право на самоопределение было практически ограничено и, по существу, отождествлялось с антиколониализмом. В последние годы, кажется, появляется консенсус, когда народы, человеческие права которых постоянно и грубо попираются, либо они не имеют какого-либо представителя, либо их представительство массово нарушается антидемократическими и дискриминационными методами, также могут осуществлять самоопределение. Если подобная дискриминация в действительности имеется, право на самоопределение – тот инструмент, который может употребляться для восстановления международных стандартов прав человека и демократии»[60]. Как свидетельствует судья Вилдхабер, в кругах специалистов-правоведов имеется растущее согласие о том, что самоопределение – то средство, с помощью которого должно быть выправлено постоянно и грубо попирающееся государством право какой-либо группы[61]. Бесспорно, самоопределение народа Нагорного Карабаха должно быть оценено в качестве корректирующего правосудия (corrective justice). Посему право меньшинства на самоопределение нужно рассматривать в рамках прав человека. В соответствие с этим можно установить, что самоопределение есть право народа, утвердившегося на определенной территории, демократическим путем решать собственную политическую судьбу[62]. Абсурд полагать, что самоопределение должно осуществляться в бывших границах без учета культурной, языковой или этнической самобытности народа территории. В Советском Союзе зачастую внутренние границы очерчивались таким образом, что многие представители титульной нации оказывались вне своей титульной республики, как было в случае с Нагорным Карабахом[63]. Если на определенной территории какая-либо обособленная группа политически бесправна, эта группа имеет право на независимость[64], вне зависимости от того, организована она в какую-либо административную единицу, или нет. Без сомнения, поскольку народ Арцаха (а не только народ Нагорно-Карабахской автономной области) в Азербайджане был подвержен крайней дискриминации, он имеет право сам выбирать форму самоопределения.

-

Принуждение к уничтожению Азербайджана Новый аэропорт в Степанакерте не дает покоя Азербайджану. И дело не только в том, что строительство и ввод в эксплуатацию аэропорта с дорогостоящей техникой разбивает бакинскую пропаганду о «голодающей» Республике Арцах. В Баку прекрасно понимают, что функционирование Степанакертского аэропорта способствует развитию промышленности и туризма в Арцахе, что, в свою очередь, приведет к новым возможностям для популяризации молодого государства. Именно это понимание становится причиной злобного шипения и бессильных угроз азербайджанских государственных деятелей. Нам уже приходилось писать о высказываниях по этому поводу директора администрации государственной гражданской авиации Азербайджана Арифа Мамедова: «Согласно закону «Об авиации» даже возможно физическое уничтожение направляющихся туда самолетов», – а также некоторых других лиц, пообещавших сбить летящий в Степанакерт самолет. Писали мы и о непременных последствиях попытки Азербайджана сбить армянский гражданский самолет. Однако в Азербайджане решили продолжить тактику запугивания армянской стороны. На официальном уровне. Так, сотрудник пресс-службы МИД Азербайджана Эльман Абдуллаев заявил журналистам, что азербайджанская сторона известила международные организации о том, «что сохраняется опасность гражданских полетов» в Арцахе. Что означает это выражение, может понять лишь человек, хотя бы поверхностно знакомый с кровожадным менталитетом закавказских турок. Но догадываться не надо: азербайджанский политолог Араз Ализаде великодушно разъяснил смысл обращения Азербайджана к Международной организации гражданской авиации (ICАО), а также «всех международных организаций». По словам А. Ализаде: «В воздушном пространстве Азербайджана могут летать только те самолеты, которые получают разрешение со стороны официального Баку. Любое другое движение самолетов в воздушном пространстве Азербайджана является нарушением воздушных границ страны. При этом Азербайджан может или принудить к посадке данные самолеты, или сбить их». Оставим в стороне восприятие азербайджанского политолога воздушного пространства Республики Арцах в качестве воздушного пространства Азербайджана: в этой республике указание на суверенитет Нагорно-Карабахской Республики является признаком уголовно наказуемого дурного тона. Гораздо интереснее «сбить» или «принуждение к посадке», о котором говорит Ализаде, и которое больше напоминает принуждение к уничтожению Азербайджана. Как, впрочем, даже попытка сбить армянский самолет. Но воодушевленный собственными фантазиями Ализаде продолжает развивать свою мысль: «Азербайджанские военные самолеты имеют полное право принудить к посадке любые самолеты, поднявшиеся со стороны Степанакерта – эта техника великолепно отработана у военных». При этом он понимает, что «удар по гражданскому самолету не очень позитивно может быть воспринят международным сообществом». Видимо, Ализаде считает, что удар по гражданскому самолету будет воспринят мировым сообществом просто позитивно, хотя и не очень. Однако в данном случае Азербайджан должна интересовать не степень позитивности восприятия мировым сообществом удара по гражданскому самолету, а реакция армянских государств. Ибо, как уже было сказано, сама попытка принудить гражданский самолет к вынужденной посадке, не говоря уже о том, чтобы сбить его, станет неоспоримым Casus belli для Нагорно-Карабахской Республики и Республики Армения. Со всеми вытекающими последствиями. Несмотря даже на то, что военные самолеты Азербайджана лишены всяких шансов приблизиться к армянскому лайнеру. Однако если на высказывания А. Ализаде можно не обращать внимания – мало ли что может говорить представляющийся оппозиционером азербайджанский политолог – то подхваченная руководителем пресс-службы МИД Азербайджана Эльханом Полуховым эстафета угроз прямо указывает на официальную позицию этой республики. При этом трудно не заметить, что Полухов старается идеологически обосновать звучащие из Азербайджана угрозы. «Это армянские вооруженные силы подбили иранский самолет с гражданскими лицами на борту и до сих пор стыдливо умалчивают об этом факте», - заявляет человек, призванный озвучивать официальную позицию МИД Азербайджана. При этом сам Полухов стыдливо умалчивает о том, что сбитый 17 марта 1994 года иранский самолет был военным, что азербайджанские диспетчеры города Гандзак (Гянджа) преднамеренно направили его в сторону Степанакерта, столицы обороняющейся от военной агрессии Азербайджана Нагорно-Карабахской Республики. Но задача руководителя пресс-службы МИД Азербайджана состоит не в информации, а как раз в дезинформации общественности, вследствие чего Полухов пытается обвинить Армию Обороны НКР в стрельбе по гражданским вертолетам Азербайджана. При этом, опять же стыдливо, он забывает упомянуть, что в этих вертолетах в армянские села Арцаха прилетали вооруженные до зубов убийцы и насильники, для придания им официальности называемые отрядами милиции особого назначения (ОМОН) Азербайджана. Что представлял собой азербайджанский ОМОН, лучше всего знают жители десятков депортированных в 1990-91 годах армянских поселений Арцаха, поэтому поговорим о другом: о войне Азербайджана с гражданскими самолетами и вертолетами Армении. Но прежде напомню об одном преступлении Азербайджана, приведшем к гибели роты десантников из украинского города Болград, направленной в Баку для установления спокойствия в охваченном шовинистическим угаром городе. Это была восьмая рота десантной части №22081. 19 октября 1989 года, спустя два дня после прибытия в Баку, десантники получили приказ о возвращении. Однако практически сразу после того, как самолёт ИЛ-76д взмыл в небо, он загорелся. Пилоты включили пожарную систему, но система не сработала ни при первом, ни при втором включении. Самолет запросил срочную посадку, на что бакинский аэродром ответил отказом. Более того, с земли предупредили, что при попытке самовольной посадки по самолёту будет открыт огонь. Спустя несколько минут самолет рухнул. Погибли все находящиеся на борту десантники и экипаж воздушного судна. Известно ли Полухову об этой трагедии? Знают ли родители этих ребят, как и почему погибли их дети? 28 марта 1990 года при заходе на посадку с грузом муки для жителей осажденного Шаумянского района огнем из стрелкового оружия был подбит и разбился гражданский вертолет МИ-8Т 1 августа 1990 года у села Фарадж Лачинского (ныне – Кашатахского) района огнем с земли был сбит самолет Як-40, совершавший рейс из Еревана в Степанакерт. Погибли все 39 пассажиров и четверо членов экипажа. Уже спустя пару часов, вместе со спасательной группой, мне удалось прилететь на место крушения самолета, откуда при нашем появлении спешно убежали многочисленные мародеры. Фрагменты тел наших соотечественников были разбросаны на огромной площади, мы собирали их дотемна, до тех пор, пока по нам, безоружным, не стали стрелять из ближайших сопок. Потрясенные жестокостью закавказских турок российские военные буквально заставили нас сесть в вертолет и покинуть до утра ставшее опасное место. Расследование, в сотрудничестве с азербайджанскими представителями, проводил Госавианадзор СССР, спустя несколько дней пришедший к заключению, что «самолет разбился из-за потери ориентации в условиях плохой видимости». Вывод этот является абсолютной ложью, ибо, свидетельствую, разбитый оранжевый шар, так называемый «черный ящик», еще 6 августа находился недалеко от обломков самолета. 27 марта 1992 года ракетой ПЗРК «Стрела – 2» был подбит взлетающий из Степанакертского аэропорта самолет Як-40, эвакуировавший из города 32 раненых и беженцев. К счастью, боевая часть влетевшей в мотор ракеты не сработала, и летчикам удалось покинуть опасное место и продолжить полет без одного из трех двигателей. 9 мая 1992 года армянский самолет Як-40 был подбит пилотируемым Вагифом Курбановым азербайджанским штурмовиком СУ-25. В результате атаки на борту возник пожар. Пилотам удалось сбить пламя и посадить самолет с убранными шасси на аэродроме города Сисиан. В подбитом национальным героем Азербайджана В. Курбановым гражданском самолете находились беженцы и раненые. 15 мая 1992 года огнем из ракетной системы залпового огня был подбит и сгорел в Степанакертском аэропорту самолет Як-40. В момент обстрела самолет принимал пассажиров: раненых и беженцев. 29 сентября 1992 года в небе над Мартакертским районом азербайджанской стороной был подбит вывозящий раненых гражданский вертолет Ми-8. Находящиеся в вертолете люди погибли. Список этот можно продолжить, и воздерживаюсь от этого единственно с целью не причинять животной радости потомкам убийц. Добавлю лишь, что азербайджанские военные самолеты, начиная с самого первого угнанного В. Курбановым СУ-25 из аэропорта Ситал Чай, использовались лишь «против» населенных пунктов и мирных объектов, в том числе армянских храмов. Вот что пишет российский исследователь проблемы Михаил Жирохов: «Иногда использовалась другая тактика. Самолеты уходили ложным маршрутом, потом делали крюк, и на высоте 100-200 метров с неожиданного направления производили удар по городу (Степанакерту – Л. М.-Ш.). Потери среди населения были весьма значительными». Напомню, что в годы Арцахской войны армянские воины уничтожили 28 боевых самолетов и 14 военных вертолетов Азербайджана. Полухов и его покровители нагло врут, когда заявляют, что «в небе над Нагорно-Карабахской Республикой небезопасно летать и армянские ПВО могут сбить любой летательный аппарат, даже невзирая на то, что он гражданский». Дружественные самолеты свободно летают в небе над Арцахом, а вот азербайджанским убийцам на военных самолетах не стоит и мечтать об этом. Это приведет к неминуемой гибели как самолета, так и Азербайджана. Давно прошли времена, когда силы ПВО АО НКР использовали старую и малосильную технику. Сегодня (Полухов не соврал только в этом), Армия Обороны НКР оснащена средствами ПВО, действительно способными сбить любой летательный аппарат. И не только над Арцахом, или аэропортами Далляр или Насосная, но и над аэропортом имени Гейдара Алиева.

-

«Территориальная целостность»: восприятие, ограничение и статус согласно международному праву В современной политической жизни постоянно делаются ошибочные попытки представить «территориальную целостность» как общее ограничение права на самоопределение. Основа подобного ограничения полностью ложна. То государство, правительство которого не представляет весь народ территории без исключения, не может также ограничить право на самоопределение под предлогом ненарушения территориальной целостности[48]. При этом межгосударственная практика показывает, что ограничение принципа самоопределения на основе соблюдения территориальной целостности зачастую игнорировалось. Как, например, имело место в случае признаний Бангладеш (независимость от Пакистана), Сингапура (от Малайзии) и Белиза (несмотря на требования Гватемалы)[49]. В дополнение: после признаний международным сообществом распадов Советского Союза и Югославии, признаний Восточного Тимора и Эритреи, частичных признаний Косово, Абхазии и Южной Осетии, была создана ситуация, когда правительство, подвергающее угнетению народ определенной территории, более не может уповать на общую заинтересованность в соблюдении территориальной целостности в виде ограничения права на самоопределение. В свете вышесказанного, имеется четкое восприятие: лишь правительство того государства, которое позволяет всем народам без исключения свободно определять свой политический статус и экономическое, социальное и культурное развитие, может, только может (!) попытаться ограничить право на самоопределение. Посему территориальная целостность в качестве ограничения права на самоопределение может быть зарезервирована лишь за теми государствами, правительства которых представляют все население, позволяя последнему свободно и без ограничений использовать внутреннее самоопределение[50]. Имеется очевидная концептуальная связь между демократией и самоопределением. Демократия часто рассматривается как внутреннее самоопределение, а отделение – как внешнее самоопределение, т. е. право управления собой, а не другими народами[51]. Более того, очевидно, что те, кто лишен права на самоопределение, могут искать международную силовую поддержку – для помощи своему праву на самоопределение, однако государство, борющееся против самоопределения, не может использовать внешнюю силу против самоопределяющихся социумов. Как было указано выше, Декларация о принципах международного права (Declaration on Principles of International Law) закрепляет: «Любое государство обязано воздерживаться от какого-либо силового воздействия, которое лишает народ его права на самоопределение, свободу и независимость». В последний период заметен рост таких действий международного сообщества, которые могут быть квалифицированы как гуманные вмешательства. Так было в Сомали и в северной части Ирака – севернее 36 параллели, когда осуществлялась программа «Безопасное небо»[52] (1991-2003 гг.). В настоящее время международное сообщество не считает достаточно важной территориальную целостность тех стран, где права человека, включая право на самоопределение, грубо и постоянно попираются[53]. Право на самоопределение касается всех тех случаев, когда народы подвергаются угнетению посредством подчинения, утверждения господства и эксплуатации со стороны других. Это относится ко всем территориям – колониальным и нет, и всем народам[54]. Нужно принять, что многие движения за самоопределение зародились, когда государство осуществляло несправедливую, дискриминационную политику, а международный правопорядок соответствующим образом не среагировал на справедливые устремления народов.

-

Герой Арцахской войны Дмитрий Мотрич награжден медалью «За отвагу» посмертно 25 марта в культурном центре армянской диаспоры города Владивостока посол РА в РФ Олег Есаян в торжественной обстановке в присутствии представителей армянской общины от имени президента Армении вручил матери героя Арцахской войны Дмитрия Мотрича – Любови Яковлевне Мотрич медаль «За отвагу». Перед вручением награды посол рассказал о первопричинах возникновения карабахской проблематики и о причинах возникновения национально-освободительного движения арцахских армян в начале 90-ых годов. Вручая медаль, Олег Есаян выразил глубокую признательность всего армянского народа матери русского солдата за сына-героя, уверяя, что арцахская земля и весь армянский народ помнит его подвиг. В своей речи О. Есаян сказал: “Будучи уроженцем Мартунинского района Арцаха, вручение этой медали, в которой заложена крупица благодарности каждого армянина, для меня лично имеет особое значение, так как это родные для меня места и мои предки оттуда. Благодаря героизму Димы Мотрича наступление врага на Мартунинский район НКР было остановлено. Дима и его друзья-добровольцы, которые вместе с армянским народом поверили в правильность избранного пути, своими подвигами обрели бессмертие в наших сердцах и в истории возрожденного Арцаха. Они сражались на этой войне, которая стала для них борьбой за честь и идею”. Русский доброволец Дмитрий Мотрич из города Владивосток в 90-ые по зову сердца оставил родительский дом и отправился в Карабах, чтобы помочь армянскому народу, и вести вместе с ним, борьбу за Независимость армян. С первого своего боя до трагической гибели Дмитрий стал символом братской взаимопомощи между армянским и русским народами. Олег Есаян также отметил, что медалью "За отвагу" награждаются за личную храбрость, проявленную при защите Родины, и Армения, и освобожденный Арцах являются для Мотрича и его семьи второй Родиной. Мероприятие было продолжено показом фильма “Доброволец” режиссера А. Товмасяна, который подробно рассказывает о героических подвигах Дмитрия Мотрича. panarmenian.net

-

Дружба с Западом не является гарантией от бунта Арабский мир лихорадит уже почти три месяца, и все это время он остается в центре внимания мировых СМИ. И, что показательно, многие ищут первопричины беспорядков в самих этих странах. И молодежи много, и женщин мало, и руководители надоели населению. Как будто два, например, года назад там было меньше молодежи, а короли да президенты только заняли свои кресла. Между тем, те же Ливия или Бахрейн, те же два года назад, являли собой пример стабильности. Сегодня революции и столкновения населения в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии, Бахрейне, Сирии являются свершившимся, но далеко не завершившимся фактом. Неспокойно и в других арабских странах. Будем объективны: сложившаяся в арабских странах ситуация не могла возникнуть спонтанно. И пресловутый «принцип домино» - далеко не самый решающий фактор в цепочке «революций». Пожалуй, единственное общее во всех этих «революциях» - отсутствие лидера у оппозиции. В свою очередь, отсутствие лидеров (переметнувшиеся уже после начала бунта – не в счет) указывает на отсутствие какой-либо организованной оппозиции. А это, в свою очередь, указывает на то, что в арабских странах происходит не революция, а самый обыкновенный бунт: без идеологии, без лидера, без сколько-нибудь внятной цели. Ибо лозунги «Смерть диктатору!» не могут восприниматься идеологией, а свержение ради свержения – осознанной политической целью. Сказанное не является догматическим подходом к понятию «революция», как можно было бы подумать. Революция – радикальная и качественная смена общественно-экономической формации и политического режима, чего в охваченном хаосом Арабском Востоке не наблюдается. Бунты в арабских странах также не носят социально-экономического характера, «плавно переросшего» в политический, как сегодня пытаются «объяснить» происходящее в арабском мире некоторые западные аналитики. В Тунисе, например, откуда, по существу, началась цепочка «революций», наличествовали высокий жизненный уровень населения, достаточно качественное образование и все «блага» цивилизации: интернет, мобильная связь и так далее. Еще более высокий уровень жизни населения был в Бахрейне, в котором уже пролилась «революционная» кровь, и в Ливии, в которой сегодня перемешались гражданская война и военная интервенция коалиционных сил. Безусловно, «революции» в арабском мире инициируются и контролируется извне. И, на первый взгляд, со стороны Франции. Активность Н. Саркози, а также «статус» Франции в ЕС в качестве куратора южного направления, куда входят государства Северной Африки и Ближнего Востока, кажется, являются серьезным основанием подозревать Пятую республику в провоцировании арабских «революций». Добавим сюда и то обстоятельство, что многие арабские страны до недавнего времени являлись французскими колониями, и связь Парижа с этими государствами, в том числе и посредством «человеческого моста», достаточна прочна. Однако тут уже возникает другой вопрос: зачем это нужно Франции, и без того страдающей от наплыва арабских эмигрантов? В Париже не могут не понимать, что охваченный беспорядками Арабский Восток выбросит из региона огромную массу людей, значительная, если не сказать, большая, часть которого направится именно во Францию. Не могут не понимать и того, что беспорядки в арабском мире и связанное с этим резкое подорожание энергоресурсов неминуемо спровоцируют экономические трудности в самой Франции, что, в свою очередь, приведет к новому витку напряжения с арабской молодежью. Трагические события во Франции 2005 и 2010 годов повторятся с фатальной неизбежностью, причем, в значительно больших масштабах, ибо к «старым» французским арабам прибавятся десятки, а то и сотни тысяч новых. Но если во Франции все это понимают и, тем не менее, согласны играть роль «куратора революций», то это означает, что Париж сам является марионеткой в чужих руках. И здесь самое время вспомнить о «карте Петерса» и планах США по перекройке границ «Нового Ближнего Востока». Сегодня уже очевидно: США приступили к реализации кровавой перекройки границ и построения Нового Большого Ближнего Востока. И именно из Вашингтона, зачастую «транзитом» через Европу, посредством Фейсбук и Твиттера поступают сигналы – импульсы к «революционным действиям» в арабских странах. Не последнюю роль в «революционном настроении» арабских масс сыграл и Викиликс, разрушительное действие которого давно уже было предсказано. Трудно сказать, какую форму давления на Н. Саркози, некогда активного противника влияния США в Европе, использует Вашингтон, но в самом давлении сомневаться не приходится. Как не приходится сомневаться и в том, что данная президентская каденция Саркози станет для него последней. Отвлекшись от темы, заметим, что пример Саркози является убедительным подтверждением опасности избрания на высшие государственные посты людей с сомнительным прошлым – они легко становятся марионетками в чужих руках. То, что Европа вовлечена в ближневосточную авантюру США помимо своей воли, подтверждает и напряженные споры между государствами НАТО, связанные как с нежеланием возглавить военную интервенцию против Ливии, так и с трудностями при выборе государства – «командира». Как известно, споры между странами НАТО продолжались шесть дней, после чего все были приведены к консенсусу, более похожим на присягу. Даже Турция, единственное исламское государство в НАТО, в последние годы позиционирующее себя в качестве друга арабов-мусульман, была вынуждена отправить военные корабли для поддержания эмбарго против Ливии. На этом фоне всеобщего «одобрямс» с сжатыми зубами, интересно выглядят обещания США «не проводить наземную операцию в Ливии». Однако просто бомбардировки Ливии, без ввода сухопутных сил, могут лишь способствовать расколу страны с приходом к власти на «освободившейся» части радикальных исламистов. Вряд ли это входит в задачи Вашингтона, если он, конечно, не разрыхляет почву для большой войны между исламом и христианством. Думается, что это не так, а, значит, с большой долей вероятности можно утверждать, что Обама лукавит, и вторжение не заставит себя долго ждать. Скорее всего, оккупация Ливии произойдет со стороны войск НАТО, ибо прочно застрявшая в Ираке и Афганистане Америка пока не готова объяснить своему населению причины оккупации силами Пентагона третьей по счету страны. Ливия будет расчленена. Как минимум, на две составные: Триполитанию и Киренаику. Не исключено, что на карте может появиться и третье государство – Фессан. Чем больше маленьких, не способных к самоуправлению государств, тем легче ими манипулировать или, на крайний случай, стравливать друг с другом. Распад Судана в январе текущего года – начало процесса, конца которому пока не видать, тем более что все, без исключения, арабские страны имеют «предпосылки» для распада. В одних из них, как в той же Ливии, это межплеменные противоречия, в других, как в Бахрейне или Сирии, конфессиональные. Точнее будет сказать, что и межплеменные и межконфессиональные противоречия существуют во всех странах Арабского Востока, в одних из которых на первом плане религиозные распри, в других – межплеменные. Однако использование этих противоречий, что мы сейчас имеем возможность наблюдать, парадоксальным образом способствует их смягчению и, как следствие, зарождению новых экстремистских исламских группировок, по сравнению с которыми всякие «Братья-мусульмане» покажутся воспитанниками дошкольных учреждений. Думается, на Западе, в отличие, например, от Израиля, этот эффект «революций» в исламском мире пока до конца не осознан. Что же касается самого Израиля, то это государство ныне переживает самое трудное время со дня своего зарождения. Еще один интересный аспект нынешних «революций»: полное игнорирование Западом интересов своих союзников. Хосни Мубарак и Бен Али были преданными союзниками США и их партнеров и получали ежегодные дотации в сотни миллионов долларов (Египет – свыше полутора миллиардов). Египет помогал США в оккупации Ирака, а Судан принимал участие в транссахарской антитеррористической кампании. Тот же М. Каддафи, например, практически полностью уничтожил в Ливии влияние радикальных исламистов, в том числе и Аль-Кайеды. Но если у Запада с Каддафи все же были «свои счеты», то с Мубараком и Бен Али никаких проблем не наблюдалось. И, тем не менее, Запад «сдал» своих союзников. Отсюда следует вывод: в «Новом» Ближнем Востоке союзнические отношения с Западом не являются гарантией спокойной жизни. У США есть свои цели – вспомним еще раз карту Петерса – и ради претворения этих целей они готовы пожертвовать кем угодно. А это, в свою очередь, означает, что потуги некоторых государств и их лидеров «приглянуться» США, в том числе и путем участия в действиях коалиции по развалу Ливии, не являются гарантией их спокойствия. Речь, в первую очередь, идет о тех арабских странах, что содействуют военной блокаде Ливии, и Турции, передавшей под командование НАТО четыре военных фрегата и подводную лодку. Именно о Турции и ее перспективах оказаться сырьем для Нового Ближнего Востока и поговорим во второй части данной статьи.

-

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ» И ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ «Территориальная целостность»: развитие и содержание Понятие «территориальная целостность», в строго ограниченном восприятии, в международных документах употреблялось всего 3 раза. В остальных случаях присутствовали ссылки на эти документы. Концепции территориальной целостности и политической независимости появились сразу после Первой мировой войны. 10-я статья Лиги Наций провозглашает: «Члены Лиги Наций обязуются уважать и соблюдать территориальную целостность всех членов Лиги Наций от внешней агрессии»[44]. То же восприятие «территориальной целостности» и в Уставе ООН: 2(4) «Все члены [ООН] в своих международных отношениях должны воздерживаться от угрозы или применения силы против территориальной целостности или политической независимости какого-либо государства». Другой важный международный документ, на который в этом значении часто ссылаются, - Хельсинкский Заключительный Акт (Helsinki Final Act) (1 августа 1975 г.), который обязывает: «Страны-участницы в своих двусторонних, а также в целом в международных отношениях, воздержатся от угрозы либо применения силы против территориальной целостности или политической независимости какого-либо государства». Очевидно, что Хельсинкский Заключительный Акт, как Устав ООН и Статут Лиги Наций, осуждают лишь применение силы против территориальной целостности государства, а не безоговорочно выступают в пользу полного соблюдения территориальной целостности. Это разъясняет, что применение внешней силы либо угрозы силы против территориальной целостности и политической независимости неприемлемо. Одновременно Хельсинкский Заключительный Акт (глава 1) отдельно указывает: «Границы могут изменяться согласно международному праву, мирными средствами и по согласию». Очевидно, что с тех пор, как понятие «территориальная целостность» возникло в международном праве, оно тесно переплетено с применением внешней силы. Иными словами, «территориальная целостность» традиционно связана с основополагающим принципом угрозы либо применения силы[45], а не безоговорочным соблюдением территории государства. Как мы отмечали выше, это положение – лишь «запрет на применение силы»[46] и отказ «от захвата государством другого государства посредством применения силы, либо низложения его правительства»[47].

-

Турецкий писатель Орхан Памук осужден за фразу «турки убили 1 миллион армян» Известный турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Орхан Памук, по решению турецкого суда, выплатит компенсацию в размере 6 тыс. лир ($ 4 тыс.) за фразу «турки убили 1 миллион армян». Как передает турецкий Radikal, 3-ий стамбульский суд Шишли по гражданским делам удовлетворил иск подозреваемого по делу «Эрегенекон» юриста Кемаля Керинчсиза и пяти родственников убитого турецкого военного. По решению суда, каждому из них Орхан Памук должен выплатить компенсацию 1000 лир. Орхан Памук имеет право обжаловать решение суда в течение 15 дней. Отметим, что Кемаль Керинчсиз и 5 родственников убитого турецкого военного в 2006 году предъявили иск на общую сумму 36 тыс. лир в 3-ий стамбульский суд Шишли по гражданским делам. Однако суд отказал им в иске. Сторона истца обжаловала отказ в апелляционном суде, который принял решение, согласно которому, 3-ий стамбульский суд Шишли по гражданским делам должен рассмотреть дело. Напомним, что в 2005 году в интервью одной швейцарской газете Орхан Памук сказал, что в 1915 году турки убили 1 млн. армян и 30 тыс. курдов. «В Турции об этом никто не осмеливается говорить, но я говорю»,- заявил Орхан Памук. После этого его начали преследовать по 301 статье Уголовного кодека (оскорбление турецкого самосознания). Месяц назад в интервью одной греческой газете Орхан Памук повторил свои слова, отметив, что он не отступает от своих слов.

-

Статус, охват и содержание самоопределения в современном международном праве Согласно документам Объединенных Наций, а также мнению большей части авторов-юристов, самоопределение является частью современного международного права. Благодаря имевшим место, начиная с 1945 г., развитиям в ООН, в настоящее время юристы по большей части признают, что самоопределение является правовым принципом[21]. Данный принцип утвердился, развился и получил более ощутимое отображение в совокупности практики государств, и в числе «основополагающих принципов международного права» нашел место в Резолюциях дружественных отношений (Friendly Relations Resolutions)[22]. Всеобъемлемость и политическое содержание принципа самоопределения не лишают его собственной правовой сущности[23]. Более того, не сомневаясь, что принцип самоопределения является правовым принципом, в настоящее время многие юристы считают самоопределение jus cogens, то есть нормой международного права, не подлежащей кассации[24]. Таким образом, какое-либо отклонение от права на самоопределение не признается ни в договорах, ни в других международных соглашениях[25]. Необходимо подчеркнуть, что право на самоопределение является правом выбора политической организованности и взаимоотношения с другими группами. Выбор может быть как в виде государственной независимости, сосуществования с другими группами в союзном государстве, или самоуправления, так и в виде полного растворения в односоставном государстве[26]. Когда в какой-либо ситуации проявляется вопрос самоопределения, его невозможно отрицать ссылкой на внутригосударственное законодательство. Традиционное международное право, вне зависимости от ориентации государств, обязательно для всех государств. Независимо от этого, государства, образуя часть Устава ООН, сделали принцип самоопределения обязательным для себя[27]. Настаивания некоторых государств, что осуществление принципа самоопределения нарушает их права, или идет в разрез с их «конституционными процессами», не могут являться предлогом для лишения других народов права на самоопределение[28]. В настоящее время самоопределение как принцип имеет всеобщий охват[29]. Кроме того, оно безоговорочно, следовательно, страны – члены ООН претворение самоопределения в жизнь не должны связывать с иными вопросами[30]. Все эти воззрения обобщены в выступлении (UNDocA/47/PV.9) [абзац 6] главы правительства и министра иностранных дел Лихтенштейна Ханса Брунхарта (Hans Brunhart) на 47-ой сессии Генассамблеи ООН (23 сентября 1992 г.): «Право на самоопределение как принцип в настоящее время имеет всеобщее признание. Я хочу напомнить, что самоопределение не только является одним из положений Устава ООН; большая часть представленных на этой Генассамблее государств, вследствие первой статьи двух конвенций по правам человека 1966 г., уже находится под четкими правовыми обязательствами. По этой статье страны официально и в качестве правового обязательства признали, что «все народы имеют право на самоопределение». Именно благодаря этому праву они правомочны свободно определять свой политический статус и свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие»[31]. Несмотря на некоторые значительные исключения, практическое мирное применение принципа самоопределения зачастую игнорируется. Силы, утвердившие господство над другими, невзирая на обязательства, взятые в соответствии с Уставом ООН, постоянно препятствуют угнетенным народам в осуществлении их права на самоопределение. Итак, возможно ли определить, каким образом народ желает распорядиться своей судьбой? Имеются различные пути определения воли стремящегося к самоопределению народа. Воля народа может быть выяснена методом плебисцита (plebiscite). «Плебисцит», или практически то же самое означающий «референдум» (referendum), по существу, - признание права большинства населения определять политический и юридический статус собственной территории[32]. Воля народа может выражаться парламентом или любой иной выборной представительной структурой самоопределяющегося народа[33]. Вообще, распространены плебисциты без непосредственного публичного голосования по предмету вопроса. В этих случаях население самоопределяющейся территории выбирает представительный орган, который, в свою очередь, выражает волю народа. Если выборы этого органа и голосование внутри этого органа состоялись демократическим способом, эта форма изъявления воли народа полностью законна[34]. Это именно то, что мы недавно (23 мая 2010 г.) наблюдали в Арцахе во время парламентских выборов. Воля народа может также выражаться посредством массового протеста: гражданское неповиновение, демонстрации, сборы, газетные статьи и т. д. В конце концов, она может также получить свое воплощение в форме вооруженной борьбы и национально-освободительной войны. Последнее – крайнее средство проявления, и люди обращаются к нему только вынужденно. Согласно традиции, устоявшейся в международном праве в последние годы, принцип самоопределения включает также и право на независимость. На том же основании было узаконено вмешательство в национально-освободительную войну третьей стороны - в пользу сепаратистского движения[35].Применение силы и содействие национально-освободительным движениям для достижения самоопределения в последние годы начало прогрессирующим образом считаться законным. Это мотивируется тем обстоятельством, что в такой форме поощряется осуществление принципов Устава ООН[36]. В международном праве нет какого-либо закона, запрещающего сепаратизм, а Устав ООН четко выступает с защитой самоопределения. Самоопределение может протекать путем восстания, стремящегося свергнуть антинародное правительство, антиколониального восстания, сепаратистского движения и создания независимой страны[37]. Нужно особо подчеркнуть, что при выборе любого из этих путей, никакая «центральная власть» или другой народ не в праве решать проблему самоопределяющегося народа, поскольку это противоречит принципу истинного самоопределения[38]. Рассматривая вопрос охвата самоопределения, необходимо ответить на один важный вопрос: продолжают ли сохранять право на самоопределение народы и нации, уже осуществившие свое право на самоопределение? Ответ: да, поскольку Устав ООН признает право на самоопределение за всеми народами и нациями, не делая различий между имеющими или не имеющими государственность. Вопрос получил аналогичный ответ также и в резолюции Генассамблеи ООН, которая касается вопроса охвата положения, относящегося к правам человека в Хартии прав человека[39]. Бесспорно также, что при вмешательстве извне и без четкого согласия населения, нации, разделенные между государствами, продолжают сохранять унаследованное право на самоопределение, включая право на воссоединение[40]. Более того, нарушение права на самоопределение в качестве причины использовалось Европейским сообществом для отрицания признания государством единицы, стремящейся к независимости. В Декларации Европейского сообщества о признании всех новых государств на территории Восточной Европы и Советского Союза (EC Declaration on the Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe and in the Soviet Union) (16 декабря 1991 г.) есть следующее требование: идущие к признанию государства, до признания и для признания должны предоставить конституционные гарантии уважения демократии и прав этнических и национальных групп и меньшинств. Более того, новое положение международного права провозглашает, что государство, основанное попранием права на самоопределение, - ничто в международном праве[41]. Имеется еще один вопрос, связанный с самоопределением народов: может ли право на самоопределение относиться к неколониальным единицам? Безусловно, основной целью права на самоопределение было, насколько возможно скоро, положить конец колониализму. Вместе с тем, начиная с кодификации этого принципа в Уставе ООН, нет какого-либо международного документа, относящегося к самоопределению, который ограничивал бы право на самоопределение только колониальными странами. К примеру, общая 1-ая статья уже неоднократно упоминавшейся пары конвенций 1966 г., относящихся к правам человека, право на самоопределение предоставляет «всем народам» без ограничений. Восьмой принцип заключительного акта Хельсинкского совещания (1975 г.) провозглашает: «На основе равноправия народов и принципа самоопределения право всех народов полностью свободно, в любой момент, без внешнего вмешательства определять свой внутренний и внешний политический статус, и по собственному усмотрению осуществлять свое политическое, экономическое и культурное развитие». Межгосударственная практика также способствует расширенному применению права на самоопределение – вне колониальных рамок. Действительно, Международная Комиссия Юристов (International Commission of Jurists) в своем докладе об отделении Бангладеш указывает: «Если один из государствообразующих народов лишается равноправия и подвергается дискриминации, то вызывается к жизни его целостное право на самоопределение»[42]. Подписанный 4-мя из 5-ти членами Совета Безопасности ООН Договор об окончательном статусе Германии (Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany) (12 сентября 1990 г.) четко указывает: «Немецкий народ, свободно осуществляя свое право на самоопределение, выразил свою волю к объединению Германии как единого государства» [предисловие, абзац 11]. Это в том случае, когда ни Восточная, ни Западная Германии не были колониями. Это наблюдение также касается тех государств, которые возникли после распадов Советского Союза и Югославии[43].

-

Сюзи Кентикян защитила титул WIBF Сюзи Кентикян (28-0-0, 16 КО) провела очередную успешную защиту титула чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии WIBF. 26 марта в Гамбурге (Германия) Кентикян встретилась на ринге с мексиканкой Аной Аррацолой (19-6-3, 16 КО), которую победила единогласным решением судей со счётом 99-90, 98-92 и 97-92.

-

Стратегия США и Иран Даже в самые драматические моменты в отношениях между США и Ираном, когда американские разведывательные службы не могли со всей уверенностью утверждать или отрицать наличие в Иране необходимых составляющих для создания атомного оружия, оракул Америки Збигнев Бжезинский (выходец из польской семьи с армянскими корнями) продолжал настаивать на урегулировании американо-иранских отношений - как фактора решения многих проблем США на Ближнем Востоке и во Внутренней Евразии, и, конечно же, решения проблем в сфере нефти и газа. Данную линию З. Бжезинский проводит на протяжении не менее 20 лет, что вызывало явное недовольство друзей Израиля США, хотя политолог утверждал, что нормализация отношений с Ираном приведет и к обеспечению безопасности Израиля. Такой политический проектант, как З. Бжезинский, не мог не понимать, что рано или поздно произойдет «провал» в американо-турецких отношениях, но предпочитал не опережать события, хотя, если внимательнее вчитаться в его работы, то можно заметить отсутствие роли и места Турции в выстраивании новой стратегии США на «Евразийских Балканах». Политолога иногда упрекают в том, что он не сумел прогнозировать многие ключевые события, кроме развала СССР, о чем подозревала даже советская интеллигенция, но, видимо, политологи такого уровня вынуждены отказаться от тщеславия быть признанными авторами гениальных прогнозов, так как их высказывания могут заметно скорректировать международную политику. Не отметить и не заметить - это тоже профессиональная работа. «Я привык, что мои коллеги начинают беседу, чувствуя себя напряженно, но в конце разговора они неизменно ощущают большее понимание и раскованность. Размышляя о странах региона, я никогда не допустил какого-либо выпада по отношению к Армении, и, конечно, не потому, что мои далекие армянские предки добрались когда-то до Польши, а по причине того, что Армения могла бы быть незаменимым партнером и другом США». Как известно, любая легенда требует подпитки и актуализации, хотя бы в частных беседах, но нужно признать, что «иранская перспектива» во внешней политике США объясняется во многом ожидаемым еще в середине 90-х годов ухудшением турецко-американских отношений и поиском серьезной альтернативы в регионе «Большого Ближнего Востока». Несомненно, иранская тема интересует не только мэтра американской политологии, но некоторых других актуальных политических проектантов в связи с задачами решения проблем, связанных с Россией, но именно это направление и обусловливает поиск возможностей найти замену Турции - как стратегического союзника, в регионе. В аналитических материалах, публикуемых на сайтах ведущих исследовательских центров и институтов США, в последние месяцы прослеживаются весьма любопытные мысли, которые при первом приближении могут показаться результатом некоторой растерянности. Речь идет о том, что, наряду с «положительным сальдо», с которым США вышли из военного конфликта в Южном Кавказе летом 2008 года, что позволило американцам упрочить свое военное присутствие в Черноморско-Кавказском регионе, имеется пример того, как США были отвлечены от главной геополитической задачи – противостояния Китаю. Эта мысль не очень убедительно, но все же прослеживается в работах ряда американских политологов, в том числе тех, кто занимается проблемами Кавказа и Центральной Азии и Ближнего Востока. И это понятно, так как американские специалисты по Китаю вовлечены в решение более узких проблем и не обладают той феноменальной эрудицией и интуицией, которая присуща аналитикам, которые специализируются по данным регионам. Таким образом, проводиться мысль о том, что в американской политике наблюдается увлечение довольно «выигрышными» темами, которыми являются Центральная Азия и Ближний Восток, что отвлекает усилия и ресурсы США, тогда как это геополитическое направление, с точки зрения дальней перспективы, является всего лишь подчиненным в выполнении главной цели – сдерживания Китая. В связи с этим можно придти к выводу, что политика США во Внутренней Евразии связана с более глобальными задачами. Но даже преимущественные позиции во Внутренней Евразии не могут обеспечить создания надежного фронта государств для выполнения этой задачи, и американцам необходим стратегический союз с Индией, как страной, онтологически и экзистенциально противостоящей Китаю. При этом, Индия, по замыслу американских проектировщиков, должна стать «полюсом» притяжения обширных регионов Центральной Азии с предоставлением великой державе Южной Азии своих ресурсов. В 2006 году Дж. Буш подписал некий документ, содержащий задачи по организации перетока энергетических ресурсов Центральной Азии в Индию. Несмотря на то, что в данном документе отмечается вся Южная Азия, включая Пакистан, как потребитель данных центрально-азиатских ресурсов, но не вызывает сомнений, что истинная цель - это усиление Индии и предотвращение ориентации нефтяных, газовых и других сырьевых ресурсов Центральной Азии на Китай. Пока что данные задачи США успешно провалены, так как коммуникации между Центральной Азией и Индией, практически, отсутствуют, Афганистан, как транзитная страна - все еще нонсенс, а Китай, напротив, активно осуществляет транспортировку нефти и газа, и это весьма устраивает Казахстан, Туркменистан и Узбекистан, которые нуждаются в надежных, альтернативных маршрутах экспорта своих энегоресурсов. Уже сейчас данный импорт энергоресурсов привел к заметным последствиям в экономической ситуации в западных провинциях Китая. Это не может не беспокоить США. Возможно, нынешний мировой экономический кризис позволит отложить превращение Китая в еще более могущественную державу лет на 5–7, но не более, и в будущем США должны выработать эффективную региональную политику, где проблемы с Россией будут рассматриваться как приложение к генеральной задаче. Под «занавес программы» администрация Дж. Буша подписывает с Индией договор по проблемам использования атомной энергии и другим проблемам в этом ряду, что, практически, обеспечивает надежную базу для создания американо-индийского альянса стратегического характера. Нужно сказать, что администрация Дж. Буша несколько раз пыталась найти подходы в установлении более доверительных отношений с Китаем, что неизменно оказывалось несостоятельным. «Классическим» примером неготовности США противостоять китайской экспансии и росту его могущества стал провал «плана» Роберта Зоелика, который был назначен первым заместителем Государственного Секретаря США после переизбрания Дж. Буша президентом на второй срок. Данное назначение было связано непосредственно с выполнением задач по Китаю, и Роберту Зоелику удалось продержаться на этой должности не боле шести месяцев. В основе идеи Р. Зоелика лежали намерения не противостоять Китаю, а вовлечение его в решение общемировых проблем, при максимальной солидарности с США. Видимо, США наглухо отказались от этой затеи и пришли к выводу, что только сильное военно-политическое и экономическое противостояние позволит сдерживать Китай. То есть, сделана ставка на геоэкономику, и в этом проекте Иран может иметь заметное участие. Иран обладает крупнейшими в мире резервами природного газа, и данные резервы все еще являются предметом актуальной геоэкономической игры, хотя проблема использования иранского газа давно обсуждается в мировой политике. Европейцы понимают, что без иранских ресурсов газа им не удастся по-настоящему диверсифицировать поставки этого топлива и снизить зависимость от России. Азербайджанский газ может выполнять только очень локальную и ограниченную роль. Туркменский газ все еще остается сомнительным вариантом, так как за него происходит упорная борьба, при участии России и Китая. Несмотря на то, что европейцы без особой охоты соорудили бы газопровод через территорию Турции из-за растущего недоверия этой стране как партнеру, но объемы иранского газа позволили бы заметно погасить сомнения и риски. Для Турции сооружение газопровода проекта NABUCO и, в особенности, транзит иранского газа означал бы закрепление за ней статуса межконтинентального узла транспортировки энергоресурсов. Турция охотно приняла бы участие в разработке иранских газовых месторождений и уже заявила об этих намерениях. Но США категорически выступают против транспортировки иранского газа в Европу и причастности Ирана к проекту NABUCO. Было бы нелогично организовать катастрофическое падение цен на нефть и одновременно обеспечить Ирану доходы от экспорта газа. Но возникает вопрос. В современных условиях, когда энергетика оказалась в фокусе мировой политики, иранские запасы газа не могут оставаться незатребованными и не применяться длительное время. Ситуация вынудит решать этот вопрос, и он будет решен - если не при участии США, то другими державами. Для США, в настоящее время, стоит не одна проблема – не допустить транспортировку иранского газа не только в Европу, но и в Россию и в Китай. Поэтому перед новой администрацией США, так или иначе, встанет вопрос – что является менее неприемлемым: допустить транспортировку иранского газа в Европу или в Китай. В связи с этим и станут актуальными идеи З. Бжезинского относительно урегулирования отношений с Ираном. Иран, стремящийся максимально снизить зависимость от эксперта нефти, пытается заменить доходы от экспорта нефти доходами от экспорта газа. Поэтому газовая тема может стать хорошей базой для переговоров и урегулирования американо-иранских отношений. З. Бжезинский и аналитики, сотрудничающие с ним, считают, что транспортировка иранского газа в Европу не нанесет ущерба энергетической безопасности европейских государств, и Иран не сумеет шантажировать Европу, если этот проект будут контролировать США. В данных раскладах и размышлениях имеется один весьма уязвимый момент – возможность консолидации Ирана и России, когда данный газовый шантаж может привести к очень неприятным последствиям. Эта версия подкрепляется попытками России, Ирана и Катара создать газовый «ОПЕК», и во многом контролировать газовый рынок и проекты по транспортировке газа. Рассматривая последние немногочисленные работы американских аналитиков на эту тему, можно заметить некий «китайский фундаментализм», когда все больше геоэкономические проекты мирового значения примеряются на интересы Китая и угрозы, которые исходят для этой державы. Вместе с тем, имеется «третий» вариант направления иранского газа - это Индия, которая давно испытывает огромный недостаток в углеводородном сырье. Практически, энергетический фактор стал важнейшим ограничением экономического развития Индии, как и Китая. Здесь возникают следующие вопросы: насколько США заинтересованы в успешном решении энергетических вопросов европейских государств, особенно Германии и Франции; насколько для США приемлем транзит энергоресурсов через территорию Турции, которая все более становится ненадежной; что для американцев более важно – получение доходов Ираном или успешное развитие Индии и ограничение развития Китая; может ли привести организация транспортировки иранского в Индию к разобщению стран-участиц так называемого газового «ОПЕК», если окажется, что не остается предмета обсуждения выхода на общие рынки. Как видим, возникает игровая ситуация, в которой не может не иметь своих интересов Великобритания. Если спросить экспертов, например, аналитического совета компании «Би-Пи», то независимо от ответа, можно будет догадаться, что Великобритания вовсе не заинтересована в транспортировке иранского газа ни в Европу, ни в Китай. Но в особенности беспокоит британцев возможность транзита иранского газа в Европу через газотранспортную систему России. Это было бы существенным ударом не только по энергетической, но и всей политике Великобритании в Евразии и на Ближнем Востоке. Что касается транспортировки иранского газа в Индию, то Великобритания имеет немало шансов взять под свой контроль этот проект. Таким образом, «иранский план» З. Бжезинского обретают совершенно иной диапазон, и задача использовать Иран как инструмент противостояния России становится ограниченной задачей более обширного плана, направленного, в конечном счете, на сдерживание Китая. Конечно, при этом Армения лишается всяких надежд на транзит иранского газа в европейском или российском направлении, хотя запасы газа в Иране настолько огромные, что можно переиграть кого угодно, и обеспечить функционирование не менее двух стратегических направлений транспортировки.

-

Список возвращенных исторических наименований НКР Приложение 2 к работе "Тюркская топонимическая экспансия в Армянское нагорье и мероприятия по преодолению ее последствий" Возвращенное название Прежнее название Аскеранский район Айгестан Балуджа Акн Агдам Астгашен Дашбулаг Ачапняк Малибейли Варазабун Аранзамин Воскеваз Ханабад Гетик Кятук Иванян Ходжалу Карашен Дашушен Каренглух Мехтишен Мргашен Карвинтрест hОвсепаван Кятук Папеншен Цахкашат Птрецик Патара Сарнахбюр Агбулаг Тараав Даграв Хачен Сейдишен Хачтак Ханбаги Гадрутский район Авазот Гшлаг Акнахбюр Агбулаг Аревшат Доланлар hАйренатер Мулкидара Берд Дашкесан Ванадзор Баназур Варданашат Едиша Джракан Джебраил Каринк Арпагятук Кармракар Буниат Мариамадзор Маматадзор Меликашен Меликджан Мохренес Сусанлык Норашен Сулейман hОгер Дудукчи Плетанц Блутан Сараландж Джилан Тайк Тяк Ухтадзор Эдиллу Хандзадзор Агджакенд Цахкаванк Ахуллу Кашатагский район Аганус Фаталипея Азаташен Аликулиушагы hАк Минкенд Акунк Агбулаг Антарашен Хаджисан Ахавни Забух Бердзор Лачин Вазгенашен Хачинял Гандза Сеидлар Гегиберд Гюлебирд Гохтаник Пирджахан Дадиванк Ванк Дзагедзор Джагазур Знганадзор Джирджимли Казарапат Аликулу Караглух Агджакенд Карегах Караках Ковсакан Зангелан Миджнаван Минджеван Мшени Алхаслы Санасар Кубатлу Сраноцадзор Газидере Хандзаберд Хаджилар Хузен Газидере Цахкаберд Мурадханлы Цгук Ленинкенд Цицернаванк Малибей Шогаванк Велибейли Мартакертский район hАкаракаберд Имерет-Каравенд Акнаберд Умудлу Антарут Агдабан Арегуни Гюней Арцвашен Сейсулан hАцаван Ярмджа Ванкасар Бойахмед Верин Ванкасар Паправенд Гайлатаг Гюлатаг Гетарат Верин Чайлу Верин Гетарат Неркин Чайлу Неркин Геворгасар Улупап Даштамут Кенгерли Джрашен Моллалар Кангарк Шахбулаг Кусаберд Алиагалы Ланджик Айят Маник Маниклу Маргушеван Ленинаван Месропаван Баллыкайя Тигранакерт Казанчи Хаченаджур Алимадатлы Хтацар Чайковушан Чанкатаг Джанятаг Мартунийский район hАгорти Кендхурд Бердагюх Каракенд Варанда Физули Вардер Гюлаплы Дашт Муганлы Каваан Гавахан Карягино Айбасанлы Кусаберд Каракенд hОнашен Карадаглы Перетес Колхозашен Цоватех Дзавадых Шаумянский район hАнд Демирчилар hАнкадзор Караджанлы Бердашен Саридаш Джермаджур Истису Игадзор Багирлы Карвачар Кельбаджар Левонагюх Лев Лернанцк Яншак Цуртав Бабашлар Шушинский район Акунк Чайкенд hАмдзасар Гумарта Вараракн Мирзалар Каринтак Дашалты Когнашен Джамбархач Мракац Иманкулулар Мхитаришен Мхитаркенд Сгнах Халфалы Хожораберд Ирчан Царис Зарислу Шуши Шуша

-

Список возвращенных исторических наименований РА Приложение 1 к работе "Тюркская топонимическая экспансия в Армянское нагорье и мероприятия по преодолению ее последствий" Возвращенное название Прежнее название Марз Арагацотн Воскеат Ширазлу Египатруш Мравян Казараван Назрван Лусакн пос. при совхозе №3 Нор Сасуник Сасуник Марз Арарат Азаташен Алигулишаги hАйанист Достлуг Дарбник Демурчи Ехегнаван Шидлу Зангакатун Советашен Зорак Зангилар Нойакерт Халиса Норамарг Калинин Сис Сарванлар Сисаван Енгиджа Таперакан Киров Тигранашен Керки Хачпар Захмет Марз Армавир Армавир Октемберян Артимет Атарбекян hАцик Ворошилов Гегакерт Самагар Хоронк Ленуги Марз Вайоц Дзор Аратес Кзлгёл Артабуйнк Егегис Вайк Азизбеков Вартаовит Гюллидуз Гомк Гомур Егегис Алаяз Зедеа Зейта Нор Дзнаберд Гюлистан Угедзор Кочбек Марз Гегаркуник Авазан Гёйсу Айгут Гюлкенд hАйраванк Айриван Айрк Дашкенд Антарамедж Мешакенд Аргеламут Дживихлу Арегуни Гюней Арпуник Бахар Ахберк Агбулаг Барепат Бариабад Бердкунк Ахкала Ваан Орджоникидзе Ваневан Еникенд Гавар Камо Гандзак Батикян Гегакар Субатан Гегамабак Гайабаш Гегамасар Шишкая Гегатап Чичагбулаг Даранак Дара Джагацадзор Сариягуб Дзораванк Карагая Дпрабак Чайкенд Драхтик Тохлуджа Зорашен Джил Калаван Амрхер Кахакн Советакенд Кут Чайкенд Кутакан Гюнашли Масрик Мец Мазра Мец Масрик Покр Мазра Покр Норабак Азизлу Норатус Норадуз Сотк Зод Третук Шафак Хачахбюр Советакерт Цапатах Кзлкенд Чамбарак Красносельск Шатван Нариманлу Шатджрек Гошабулаг Марз Котайк Айлахперк (Варданаванк) Алапарс Аргел Лусакерт Артаваз Такярлу Каренис Гюмуш Пюник Ахундов Тежаруйк Корчлу Марз Лори Азнвадзор Гюзалдара Айгеат Данушаван Амракиц Киров Апавен Сариар Арджаовит Гуралу Арцни Кзлдаш Бовадзор Максим Горький Ванадзор Кировакан Гогаван Демирчилар Даштадем Илмазлу Дзорамут Эвлу Дзюнашох Кзлшафак Егитанк Ягдан Мегваовит Караиса Норамут Каракала Нор Хачакап Сарал Пагахпюр Совугбулаг Ташир Калинино Урасар Куйбышев Марз Сюник Агиту Агуди Аджабадж Аджибадж Алванк Айдара Вагатин Вагуди Гегаванк Пирлу Дицмайри Карачиман Егег Шабадин Кавчут Говшут Капан Кафан Кард Гярд Кашуни Малдаш Муцк Бардзраван Нрнадзор Нювади Танаат Джомардлу Торуник Кзлшафак Уйц Уз Цгуни Мурхуз Шенатаг Лернашен Марз Тавуш hАгарцин Куйбышев Ахавнаванк Салах Берд Шамшадин Гохтаник Кабахлу Коти Шаваршаван Нор Хачисар Верин Кёрплу hОвк Самед Вургун Хачардзан Полад Чермакаван Ахкилиса Марз Ширак Агворик Енийол Алвар Дузкенд Аравет Чайбасар Арденис Гюлли Арегнадем Азизбеков Ашоцк Гукасян Бердашен Тапакёй Гарнарич Кузикенд Гташен Магараджух Гюмри Ленинакан Дарик Оксюз Егнаджур Чивинли Еризак Ибиш Заришат Гонджали Зоракерт Балыхлы Камхут Чахмах Лорасар Эллар hОвтун Байтар Пагакн Шурабад Цахкут Гюллиджа Шагик Карабулаг Город Ереван Нубарашен Советашен Цорнатап Шорбулаг

-

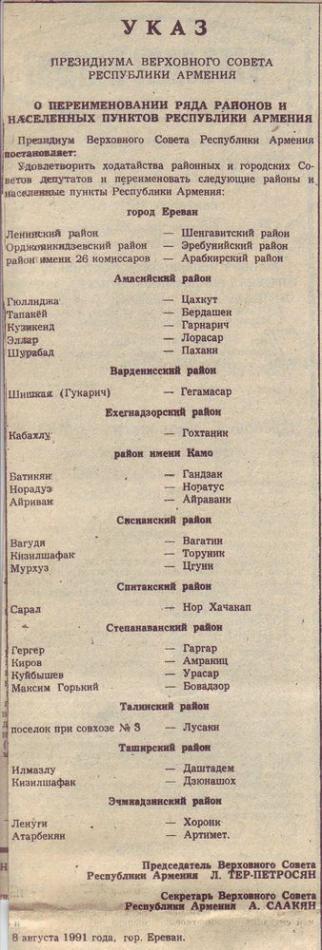

Тюркская топонимическая экспансия в Армянское нагорье и мероприятия по преодолению ее последствий Развал Союза, обретение независимости Республикой Армения, провозглашение Нагорно-Карабахской Республики – знаковые для армянского народа события конца прошлого века. Грянувшая вместе с этими событиями Арцахская война, ценою крови сотен наших азатамартиков и жизней тысяч мирных жителей завершилась героической победой, освобождением нескольких тысяч квадратных километров Нагорья и удалением пришлого тюркского элемента с части исторической родины. Однако долгожданное перемирие вынесло на поверхность целый ряд проблем, связанных с вековой тюркской экспансией в наш регион. В данной работе речь пойдет об одном из векторов данной экспансии – переименовании завоевателями армянских топонимических названий в тюркские, т.е. тюркской топонимической экспансии, и мероприятиях по преодолению последствий этой экспансии – возвращении исконной армянской топонимики населенным пунктам и географическим объектам Нагорья. ***** Не секрет, что помимо физического уничтожения коренного армянского этноса, изгнания его с исторической родины, разрушения и присвоения памятников его материальной культуры, масштабной фальсификации истории региона, захватчики в своем арсенале использовали и еще один прием: переименование исконной топонимики завоеванных ими земель. Цели, преследуемые при этом, достаточно очевидны: вместе с уничтожением коренного населения Армении уничтожить, стереть с лица земли и саму память об исконных жителях Нагорья - армянах. Переименования армянских названий местностей и населенных пунктов начались сразу после вторжения тюркских завоевателей в Армению в XI веке. Характер изменений в топонимике Нагорья можно проследить по многочисленным трудам как средневековых армянских историков и ученых, так и по работам их мусульманских и, в частности, турецких «коллег», таких, например, как Абу Бекр ибн Бахрам ал-Димешки («Джография-и кебир»), Шереф-хан Битлиси («Шереф-наме»), Эвлия Челеби («Сейахат-наме»), Кятиб Челеби («Джихан-нюма» и «Фезлеке»), Фындыклылы Мехмед и другие. С середины XIX века вместе с усилением в Османской империи деспотического султанского режима, известного в истории под названием «зулюм», и постепенного выхода Армянского вопроса на международную арену, усиливается и давление турецких властей на Западную Армению, ее жителей и ее естественную топонимику. Мощный толчок к активным антиармянским действиям в этом направлении стала неудачная для турок русско-турецкая война 1877-78 гг. К этому времени приурочен один из первых законодательных запретов на упоминание в официальных диванах Османской империи ненавистного названия «Армения», датируемый 1880-ым годом. Тогдашний великий везирь абдул-гамидовской империи - Камиль в этой связи заявлял: «Мы и Англия не признаем слова «Армения», и следует разбить ту челюсть, которая осмелится произнести это слово. Следовательно для достижения этой цели необходимо стереть эту армянскую нацию с лица земли, безжалостно уничтожить»*. Прошло три с половиной десятка бурных и жестоких лет. В недобрый день 26 января 1914 г. был сделан один из основных шагов тюркской топонимической агрессии в Нагорье, предваривших собой скорый Геноцид армян. В этот день из недр оттоманских исторических архивов был извлечен на свет уже порядком подзабытый термин «Анатолия» (в переводе с греческого – восток, восход), коим в глубокой древности именовалась западная часть Малой Азии, и в тексте русско-турецкого Соглашения, под давлением пришедших к власти и готовящихся к войне и Геноциду младотурок, название «Армения» было заменено бессмысленным с точки зрения логики и здравого смысла словосочетанием «Восточная Анатолия», или, иными словами, «Восточный восток». Шаг этот, при всей своей кажущейся простоте, преследовал (и надо признать, достиг!) и иные, далеко идущие цели. При обострении Армянского вопроса и активной деятельности в этом направлении России и некоторых других государств, отсутствие топонима «Армения», в понимании идеологов турецкого национализма, подразумевало отсутствие Армянского вопроса как такового. В трагические черные дни Геноцида конвейер переименования населенных пунктов коренных народов империи не останавливался ни на минуту. В этом плане особый интерес представляет текст эмирнаме члена младотурецкого триумвирата, военного министра Энвера-паши от 5 января 1916 г. Приведем несколько выдержек из данного документа, красноречиво свидетельствующих о сути происходивших в то время процессов: «В Османской стране переименование всех принадлежащих армянскому, греческому, болгарскому и прочим немусульманским народам наименований вилайетов, провинций, поселений городского типа, сел, гор, рек .., а также всех прочих имен в турецкие - обязательно. (…) А ежели не удастся найти имя.., в таком случае следует, к примеру, Эрегли наименовать Эрикли или же Эраклы; Галиболу - Велиболу, тем самым основа прежнего принятого имени не будет нарушена»*. Таким образом, термин «Анатолия» в своем «модернизированном» виде обрел-таки вторую жизнь и, начиная с 1923 года, территория, именовавшаяся на протяжении веков Арменией (с середины XVI века - Западной или Турецкой), - разоренная и лишенная своих законных хозяев, стала официально именоваться «Восточной Анатолией». Необходимо отметить и еще один факт. Все эти годы, вплоть до объявления Турецкой республики, турецкие власти, используя в своих людоедских целях курдские аширеты, натравливая их на армян и всячески поощряя погромы и убийства мирного населения, вместо названия «Армения», наряду с «Восточной Анатолией» охотно применяли еще один искусственный, не существовавший в истории до сельджукского вторжения в Малую Азию, термин «Курдистан». Но как только курды выполнили свою зловещую функцию, отношение к ним со стороны республиканских властей тотчас же кардинально изменилось. Процесс переименования армянских исторических названий на захваченной и очищенной от армян территории Западной Армении принял тотальный характер начиная с 1928 года. В 1940 году появился на свет циркуляр №8589 турецкого министерства внутренних дел о ликвидации топонимов, «вызывающих неверное восприятие используемых в обиходе чуждых языков и корней». Местным властям было поручено подготовить и представить в министерство списки названий населенных пунктов, подлежащих немедленному «топонимическому геноциду». Естественно, администрации на местах с поставленной задачей справились блестяще. В результате этого процесса, с разной интенсивностью продолжавшегося вплоть до 50-х годов прошлого века, подавляющее большинство армянских исторических названий на территории Турецкой республики было заменено на тюркские. С 1957 по 1978 гг. в Турции действовала «Специализированная комиссия по изменению топонимов», в составе которой «плодотворно трудились» представители высших учебных заведений Турции, чиновники министерства образования, члены «Турецкой лингвистической ассоциации», а также (куда же без них! – П.) армейские и полицейские чины. Комиссия поработала на славу. За два десятка лет в тюркские было переименовано около 28 тысяч (! – П.) «крамольных» названий населенных пунктов и географических объектов, включая названия улиц и жилых кварталов городов. Последние масштабные переименования населенных пунктов в Турции имели место в 80-е годы прошлого века. ***** Действия по уничтожению армянских исторических названий и географических имен проводились в нескольких направлениях. Чаще всего армянские названия заменялись абсолютно чуждыми тюркскими. Так, Карин становился Эрзерумом, Багеш - Битлисом, Аршакаван (Даруйнк) - Баязитом, Беркри превратился в Мурадие, Кохб в Тузлуджу, Харберд в Элязыг, река Арацани – в Мурат, библейская вершина Арарат (Азат Масис) на турецких картах звучит не иначе как Агридаг и т.д. Другим направлением топографической экспансии являлся перевод исконных армянских названий на турецкий язык. Так, Тандзут был переименован в Армутлу, Кармрик в Кызылча и т. п. Третье направление – искажение исходного армянского названия и его тюркизация с помощью перестановки букв, либо их замены. Из этого ряда отметим Маназкерт, в одночасье ставший Малазгиртом, Ахтамар, ныне звучащий как Акдамар, Сурб Григор, переделанный в непонятный Сипкор, благородный Ани, ныне издевательски обзываемый Аны. По этой же технологии Басен становился Пасинлером, Ерзнка – Эрзинджаном, Каратаван – Карадиваном и т.д. Нужно отметить, что в своем стремлении изничтожить саму память об Армении, турки порою доходят до курьезов. А как еще назвать форменные истерики, вызываемые в этом государстве употреблением даже таких косвенных упоминаний об Армении, как названия животных и растений. Таких, например, как vipera eriwanensis – армянская гадюка, или же рrunus armeniaca (латинское название абрикоса – П.). Вектор политики топонимической агрессии младотурок против Армении продолжает строго блюстись и в современной Турецкой республике, на географических картах этого государства вы при всем желании не найдете топонима «Армянское нагорье». Ведь согласно логике негационистов, раз нет Западной Армении, а есть Восточная Анатолия, не нужно напрягаться, отвечая на вопрос: «А куда, собственно подевалось коренное население Западной Армении?». Но как бы не старались агрессивные кочевники и их, стремящиеся в Европу, «окультуренные» потомки полностью уничтожить память о народе, тысячелетиями жившем и творившем на своей земле, это им не удалось и никогда не удастся. ***** Теперь перенесемся от западных к восточным границам двух современных армянских государств. Все, о чем мы сказали выше, полностью касается и другого, еще более занятного искусственного гособразования – турецкого выкормыша с украденным у соседей-иранцев названием «Азербайджан», где с тупым остервенением копируются любые турецкие образчики агрессивной армянофобии, а также в немыслимом количестве создаются свои собственные – как правило, откровенно карикатурные. Где, как аналог «Восточной Анатолии», не так давно был запущен в оборот термин «Западный Азербайджан», озвучивающий собой экспансионистские претензии на ту часть Восточной Армении, на которой располагается нынешняя Республика Армения. Где название непризнанного, но, тем не менее, уже два десятка лет существующего и успешно развивающегося второго армянского государства в Закавказье - Нагорно-Карабахской республики - обязательно должно употребляться в кавычках. Впрочем, естественно, как и термин «Геноцид армян». Топонимическая экспансия турок азербайджанских, как, собственно, и турок анатолийских, развивалась по тем же трем направлениям. Армянская топонимика или подменялась абсолютно чуждой тюркской, как то: hАк – Минкенд, Шаапонк – Шахбуз, Апаранк – Бананьяр, Шакашен – Ханлар и т.д. Здесь уместно вспомнить, как пекущиеся на словах о национальных меньшинствах закавтурки под шумок переименовали в тюркские названия удинских населенных пунктов Варташен и Куткашен, а также их запрет на употребление талышского топонима Ланкон. Ко второму – «переводному» направлению экспансии азербайджанских тюрок относятся Геташен, переведенный в Чайкенд, Караат – Дашкесан, Хндзорут - Алмалу, Севкар - Карадаш, Каринтак - Дашалты, Сарышен - Бузлух и т. д. К третьему направлению, связанному с искажением исконных армянских названий, относятся топонимы Агстев – Акстафа, Карвачар – Кельбаджар, Гетабак – Кедабек, Миджнаван – Минджеван, Воскепар – Аскипара, Вордуар - Ордубад и т.п. Причем в вопросе переименований азербайджанские турки умудрились переплюнуть своих старших собратьев с запада. В своем антиармянском раже они попытались переименовать названия даже тех населенных пунктов, где им в начале 90-х от души надавала по рогам Армия Обороны НКР. Так, на географических картах, щедро тиражируемых в государстве бывших кочевников, Степанакерт (бывший Вараракн) обозван раболепным именем Ханкенди, Мартакерт - Агдере, Мартуни – Ходжавендом, село Ванк – отвратительно-чудовищным Ванклу. В годы войны среди азербайджанских тюрок, денно и нощно подвергавшим ракетным обстрелам столицу непокорной республики, даже ходила такая «черная» поговорка: «Сколько еще армян нужно убить, чтобы Степанакерт действительно превратился в Ханкенди…» Можно, конечно, подсказать азеротуркам по-соседски, куда им сходить с этими картами, и куда засунуть свои карикатурные названия, но оставим пораженцам тешить себя этими безобидными чудачествами. Как вы понимаете, ввод в обиход новых, искусственно созданных географических терминов требует некоей «научной» подоплеки. Она-то как раз и создается трудами высокооплачиваемых «историков», составляющих то самое турецко-азербайджанское псевдонаучное лобби. Причем это, что характерно, вовсе не обязательно тюрки, на сей плодородной ниве пощипывает эрзац-травку немало западных ребят, имеются, к сожалению, и лица с армянскими корнями. Но если придуманный азерами термин «Западный Азербайджан» употребляют исключительно сами закавказские турки, то же самое нельзя сказать об искусственно созданном термине «Восточная Анатолия». Он постоянно фигурирует в терминологии как самих турок, так и в трудах западных ученых различных направлений, а также в публицистических и аналитических материалах западных изданий, охотно употребляется в дипломатических сферах. И нужно с грустью констатировать, что вражеский термин «Восточная Анатолия» зачастую можно слышать и у нас. А ведь он – не что иное, как мягко завуалированная легализация последствий Геноцида, учиненного над нашим народом, отказ от претензий к палачам и их самодовольным потомкам, предательство перед памятью миллионов наших мучеников и, по большому счету, демонстративное отречение от своей исторической родины. Давайте будем честны сами перед собой и просто вспомним, сколько раз мы сами отказывались от сугубо армянских названий и имен, славным Бердзорам и Карвачарам предпочитая разнообразные лачины и кельбаджары. А сколько словесного турецкого мусора издаем мы сами и ежедневно слышим вокруг себя. «Кясар», «кячал», «хияр», «ми гял» и прочая тюркская харахура… Отвлечемся на минутку от дел нашего неспокойного региона и обратимся к показательному примеру Японии. Не пасуя перед могучим северным соседом, японцы на государственном уровне и на всех международных форумах и площадках озвучивают претензии на «северные территории». На всех японских географических картах обязательно зафиксированы «оккупированные русскими» острова Курильской гряды. И это притом, что японские милитаристы в свое время сами развязали войну со всеми своими соседями. Да, отношения у Японии с Россией, в отличие от нашего случая, имеются, и переговоры ведутся. Но тема «возвращения островов» дамокловым мечом постоянно висит в воздухе. Так неужели истребленные на своей земле армяне имеют меньше прав на историческую родину, чем капитулировавшие в войне милитаристы-японцы? По нашему глубокому убеждению, правильные географические карты, информационные справочники и атласы, проспекты и буклеты несомненно должны быть и у нас. Карты, на которых в обязательном порядке должна отдельно быть выделена плененная тысячелетняя родина – Западная Армения, Киликия, переданная туркам российскими большевиками часть Восточной Армении, а также Нахиджеван и Утик. И к этому делу, на наш взгляд, требуется именно государственный подход. Такие карты должны висеть в каждом учебном заведении, в каждом государственном учреждении. Как сохранение памяти утерянной родины и напоминание о наших неоплаченных долгах. И, что не менее важно, с правильными наименованиями наших исторических местностей. Юное поколение должно себе четко представлять, откуда мы пришли и в каком направлении движемся. ***** С обретением независимости на правительственном уровне в двух армянских государствах был проведен целый комплекс мероприятий по топонимической детуркизации контролируемой нами части Нагорья. Был принят целый ряд указов о возвращении исконной армянской топонимики. В результате этого в 1991-92 гг. множеству тюркских и советских топонимов были возвращены исконные армянские названия. Вот скан с одного из таких документов: В 6 статье Закона РА об административно-территориальном делении РА от 7 ноября 1995 года говорится: «Переименование населенных пунктов производится только в целях восстановления исторических названий, исключения иностранных, неблагозвучных и повторяющихся названий, с учетом мнения населения населенного пункта». А 23 ноября 1999 г. в Армении был принят специальный Закон РА о географических названиях. С подробным списком возвращенной армянской топонимики читатель может ознакомиться в Приложении к данной работе. Однако работы на этом направлении в Армении все еще предостаточно. Помимо того, что чуждые армянскому уху названия все еще на слуху, некоторые из них и по сей день присутствуют в официальной топонимике. Причем помимо тюркской до сих пор имеются рудименты и анахронизмы советской эпохи. Достаточно вспомнить названия таких населенных пунктов, как Байсыз и Джамшлу (Арагацотн), Дзержинский, Жданов и Советакан (Армавир), Атарбекян (Котайк), Ахтала и Свердлов (Лори), Гюллибулаг и Казанчи (Ширак), Алдара, Гедаклу, Кзлджух и Софлу (Сюник) и т.д. Отражение тюркской топонимической агрессии – наша стратегическая задача, поскольку армянские топонимы, наперекор усилиям завоевателей во множестве сохранившиеся на всем пространстве Нагорья, вопиют об исторической истине. Вопиют о том, кто является тысячелетним хозяином Нагорья. Вопиют вопреки лжи, Геноциду, изгнаниям, эрзац-истории, псевдонаукам и масштабным переименованиям со стороны многочисленных агрессоров. Они – беспристрастные свидетели на будущем армянском Нюрнберге. http://pandukht.livejournal.com/138628.html * цитаты по: Саакян Л. Отуречивание топонимов в Османской империи и республиканской Турции

-