-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

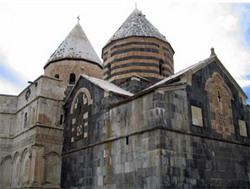

Сурб Тадеиванк в Артазе (остан Западный Адербадаган) Изображение Св. апостола Тадеоса на рельефе монастыря

-

А это материал по армянским храмам Ирана с сайта ЮНЕСКО: http://typo38.unesco.org/ru/cour-06-2008/cour-06-2008-4.html

-

ЮНЕСКО вносит архитектурные памятники по предоставлению государств, на территории которых они расположены. Понятно, что от турок (западных, восточных и православных) этого в ближайшее время ожидать не приходится.

-

Великий флотоводец Об адмирале Исакове написано много. Некоторым может показаться, что вновь обращаться к его деятельности и подробно говорить о ней нет необходимости, - и так знают. Но, во-первых, вошедшее в жизнь молодое поколение независимой Армении имеет весьма смутное представление о многих выдающихся соотечественниках, а во-вторых, как не вспомнить об адмирале к его очередному юбилею?! 22 августа 2009 года исполняется 115 лет со дня рождения адмирала флота СССР Ивана Степановича Исакова. Родился он в 1894 г. в селении Аджикент (Карсская область). В 1913 г. окончил Тифлисское реальное училище и поступил в Санкт-Петербургский технологический институт. В 1914 зачислен гардемарином флота Отдельных гардемаринских классов. Так он выбрал свой путь. Кстати, взяли Исакова не сразу. На прошение юноши о поступлении в морской корпус начальство наложило резолюцию: «Да-с, молодой человек, мы таких не берем». Исаков не пал духом и, в конце концов, добился наивысших флотских почестей. Унтер-офицер, мичман, командир канонерской лодки в Ильменской флотилии, эсминца «Деятельный» (Каспийское море) и тральщика «Якорь» (Балтийский флот) - это этапы его биографии в бурные пред- и постреволюционные годы. Жизнь испытывала его в различных морях: Черное, Северное. В 1933-35 гг. И.Исаков уже начальник штаба Краснознаменного Балтфлота, в 1938-м - командующий Балтфлотом. К началу Первой мировой войны Исаков становится начальником Военно-морской академии РККА им. Ворошилова. В 1938-1946 гг. занимал должность заместителя, первого заместителя наркома ВМС СССР. Параллельно в 1941-1946 гг. - начальник Главного морского штаба. После войны - заместитель министра Морфлота (1954-56 гг.), а с 1958 по 1967 гг. являлся генеральным инспектором генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Талант Исакова как крупного военачальника полностью раскрылся в годы Великой Отечественной войны. Он разрабатывал и осуществлял руководство множеством боевых операций флотов и флотилий. Герой Советского Союза, кавалер 6 орденов Ленина, 3 - Красного Знамени, 2 - Ушакова I степени, Отечественной войны I степени и Красной Звезды, множества медалей, И. Исаков был награжден и орденами иностранных государств. Адмирал написал много научных работ, недаром состоял членом-корреспондентом Академии наук СССР и был удостоен в 1956 году Сталинской премии. Его перу принадлежат и литературные произведения - о любимом море, нелегкой судьбе моряков. Флотоводец, ученый, государственный деятель, писатель, гражданин, Иван Степанович умел находить время и силы для своей неутомимой, многогранной деятельности, хотя стал после тяжелого ранения инвалидом. Известен исторический факт о позднем ночном звонке Сталина Исакову в первый послевоенный год. Исаков приехал в Кремль, где Сталин в беседе сказал: «Как вы посмотрите, если мы вас вновь назначим начальником Главного морского штаба?» - Товарищ Сталин, я без ноги. Мне трудно бывать на кораблях. - Лучше иметь на этом посту человека с головой, но без одной ноги, чем о двух ногах, но без головы. Я уже дал согласие, поздравляю с новым назначением. Армянский народ, его доблестные моряки чтят память о великом флотоводце. В Армении создана Ассоциация ветеранов Великой Отечественной войны и Военно-морского флота имени И. С. Исакова (2002 г.). На широкой ереванской магистрали имени адмирала воздвигнут величественный памятник герою. В 2004 году открыт музей, который пополняется экспонатами, связанными с флотом и лично Исаковым. Учреждена медаль «Адмирал Исаков». Ветераны во главе с председателем ассоциации, моряком с открытым сердцем Мартином Саакяном не жалеют сил для сохранения памяти о нашем великом соотечественнике. В Музее Исакова проводятся выставки, приходят сюда кроме взрослых и дети. И, может быть, кто-то из них «заразится» морем и станет бороздить водные просторы, стоя на капитанском мостике. А.Мелик-Пашаян, член ассоциации, врач-подводник, полковник медслужбы

-

Блог об армянских храмах Ирана Принадлежащий «Диас дель Футуро Пасадо» блог опубликовал взятую из интернет-сайта ЮНЕСКО информацию и уникальные снимки ряда армянских памятников, включенных в список имеющих мировое значение строений, опубликованных в сборнике «Мировое наследие». Эти храмы средневековой Армении - Сурб Тадевос (Тадеи), Сурб Степанос и Дзордзор (часовня) - находятся в северных горных районах Ирана, которые в настоящее время не населены. Поблизости живут только племена курдов и азеров. Армян здесь нет. «На первый взгляд многим покажется странным то, что вдали от Армении в чужих мусульманских землях построены такие прекрасные храмы, но после ознакомления с историей становится ясно, что они построены не далеко от Армении, а Армения отдалилась от них», - написано в комментариях блога. К снимкам прилагается карта, которая показывает, что храмы построены в центральной части исторической Армении - Васпуракане, в колыбели армянского народа. В восточной части ее размещался Тавриз - торговые ворота во времена Марко Поло, а наверху на берегу Аракса, находилась Джульфа - персидский шелковый путь. Согласно преданию, храм Сурб Тадевос был основан в 66 году одним из проповедников христианства в Армении апостолом Тадевосом (Фаддеем) на месте бывшего языческого храма. По утверждению Мовсеса Хоренаци апостол похоронен именно там. После землетрясения 1324 года храм был реконструирован, а за то, что он построен из белого и черного камня, местные жители назвали его «Кара килисе» (черная церковь). Храм Сурб Степанос упоминается с VII века, но построен намного раньше апостолом Варфоломеем. Местные жители называли его «Кизыл килиса» (золотая церковь) за ее блестящие, светло-коричневые стены. В нескольких километрах от храма можно встретить развалины последней армянской деревни - Дарашамба. Это была населенная армянами деревня в иранской провинции Маку. В 1916 года там было 280 жителей, которые занимались земледелием и животноводством. Большая часть из них иммигрировала в Советскую Армению в 1928 году, остальные - в 1946. Часовня Дзордзор наименее известна, она построена приблизительно в X веке и реконструирована после землетрясения 1324 года. «Азг»

-

Князь Аслан д` Апро Багратуни Счастливый художник и несчастный отец Скончавшаяся в этом году выдающаяся художница Гаяне Хачатурян в 1985 г. в Иерусалиме издала труд «Краткая теория армянского изобразительного искусства: эпохи и движения», в котором наряду с Г. Башинджагяном, В. Суренянцем, А. Шишманяном и другими причислила Аслана д` Апро Багратуни (Aslan d` Abro Pagratide) к плеяде художников национального реализма. А что за человек был Аслан д` Апро? В августе 1848 г. супруги Степан Апро и англичанка (по другим данным - голландка) Эмма Спаркс путешествовали и находились на острове Шира (Сирс). Женщина была на последнем месяце беременности, но это обстоятельство вовсе не беспокоило ее мужа. Рассказывали, что однажды Степан обедал с Папой Римским Григориусом XVI-ым, и патриарх спросил у него: - Когда же вы, все армяне, станете православными? - Когда Ваше Святейшество даст нашей нации независимость, - последовал ответ. 30 августа Эмма родила второго сына, и Степан (в память своих прадедов) назвал его Асланом. Младенца крестили в армянской церкви Смирны: обряд крещения провел местный епископ. Аслану было три года, когда умер его отец, и Эмма Спаркс с четырьмя детьми - Тиграном, Асланом, Гюльзаде и Ерануи - переехала из Смирны в Италию и обосновалась в Неаполе, посвятив себя образованию и воспитанию детей. Склонность к рисованию Аслан проявил еще в детстве и, получив начальное образование, поступил в Неапольскую художественную академию, где преподавали Манчинелли и Руо и где он стал учеником выдающегося Морелли. Закончил академию блестяще, с высокой успеваемостью и был награжден медалью. В 1870 г. 22-летний юноша приобрел дворец неподалеку от Неаполя в предместье Посилипо, перестроил его в неоромантическом стиле и превратил в свой постоянный дом и мастерскую. Безусловно, наших современников может заинтересовать, какими финансовыми средствами располагал Аслан, что смог не только приобрести особняк, но и всю жизнь прожить безбедно и обеспеченно и, более того, постоянно заниматься благотворительностью и удостоиться титулов «художник-благотворитель», «моральная личность» (ente morale). Дело в том, что его отец был не только богатым купцом, но и происходил от царского рода Багратуни (Багратидов) и был «доказанным» дворянином. Происхождение Апро от Багратидов - тема отдельного разговора, а о доказательствах скажу следующее: епископ Мартирос исследовал множество генеалогических документов, которые были у Апро из Смирны. 20 апреля 1804 г. он в письменной форме подтвердил их дворянское происхождение, а французский подлинный перевод документа (на пергаменте) Аслан д` Апро в дальнейшем передал на хранение в монастырь Св. Лазаря. Принадлежность к знати, высокосветскому обществу, равно как и полученное от отца наследство дало ему возможность жить и творить по своему усмотрению. В 1875 г. Аслан д` Апро начал активно заниматься общественной деятельностью: стал членом неаполитанских комиссий по здравоохранению, благотворительности и образованию. Начиная с 1878 г., занимал экономические должности в муниципальном совете и стал заместителем градоначальника Посилипо. В том же 1878 г. в Посилипо был открыт детский приют имени королевы Маргариты, и д` Апро стал не только одним из его учредителей, но и активным благодетелем: сперва он выделил полученную от продажи своих полотен и акварелей выручку в размере 50 тысяч лир, затем на протяжении долгих лет постоянно выделял приюту половину своего дохода. В 1879 г. стал почетным преподавателем Неаполитанской художественной академии, советником Ассоциации развития изобразительного искусства, членом Красного Креста, грамотой короля был назначен директором Неаполитанского музея искусств и промышленности. Когда в 1882 г. детский приют имени королевы Маргариты закрылся, через год князь д` Апро на свои средства опять открыл его и превратил в сиротский дом, приют для покинутых юношей. Дело в том, что из-за разразившейся в 1884 г. эпидемии холеры в Неаполе остались бездомными и стали бродяжничать множество детей, потерявших родителей. Д` Апро подбирал 14-18-летних юношей, приводил в приют, где их обучали ремеслам, после чего устраивал на работу в различных заведениях. Так, около 500 детей-сирот стали вязальщиками, сапожниками, плотниками и пр. Примечательно, что благодаря своему личному авторитету, он вовлек в это дело многих представителей знати, которые оказывали свое финансовое, материальное, организационное содействие. В 1884 г. д` Апро женился на дочери маркиза Мануэле Мелании ди Вилла Марине, а 16 октября 1886 г. родился их первенец. Желание крестить младенца выразила сама королева Маргарита, и по ее воле мальчика назвали Умберто. После начального образования и окончания лицея князь Умберто поступил на юридический факультет Неаполитанского университета. Следует отметить, что серьезный, вдумчивый юноша был полной противоположностью своих высокосветских сверстников-дворян: пока те с южно-итальянской страстью вели беспечную и веселую жизнь, предаваясь удовольствиям, Умберто всецело посвятил себя учебе. Он закончил университет с высокой успеваемостью, получив звание магистра юриспруденции и международного права и, помимо итальянского, владел французским, английским, немецким, русским, древним и современным греческим языками и латынью. Его ждало великолепное будущее, однако началась Первая мировая война, и случилось непредвиденное: Умберто решил добровольно отправиться на фронт. Этот шаг нуждается в пояснении. Безусловно, потомок княжеского рода, согласно принятому порядку, мог легко избежать воинской службы и, кстати, его никто в армию не призывал. Но воспитание и образование, которое он получил, а также активная общественная деятельность отца привили Умберто чувство ответственности и любовь к родной Италии. Именно это побудило молодого человека со сформировавшимся мировоззрением и образом мышления отправиться в августе 1915 г. на фронт в качестве офицера артиллерии. Пройденный князем Умберто боевой путь известен из множества военных рапортов. Скажу только, что он был смелым, отважным и опытным командиром. Красноречив следующий факт: когда в 1917 г. Умберто был ранен, вылечившись в госпитале, имел право получить 10-дневный отпуск и поехать домой, но он отказался оставить своих солдат и друзей. И здесь произошло символическое событие. Почти одновременно, когда Умберто отказался поехать домой в отпуск, член Конгрегации мхитаристов Керовбе Чракян повел группу воспитанников гимназии Мурат-Рафаелян к Аслану д` Апро. Он пишет: «Когда летом 1917 г. я повел воспитанников гимназии Мурат-Рафаелян навестить его в загородном доме в Ночерии, в жилах Апро опять заиграла армянская кровь. Лично сопроводив нас по всем углам и угостив нас, он (с присущими ему веселыми шутками) пожелал в память об этом дне подарить музею Св. Лазаря свою картину «Долина Сарно», которая, наряду с другими полотнами армянских художников, стала украшением отдела армянской живописи». Умберто д` Апро стал жертвой войны, но он не пал на поле боя: свирепствовавший в Европе испанский грипп, унесший жизни 50 млн. человек, не пощадил также молодого князя. 27 марта 1918 г., предчувствуя свою смерть, лежавший в лазарете Умберто д` Апро Багратуни сказал: «Это моя последняя болезнь»... И навсегда закрыл глаза. Смерть единственного сына была тяжелым ударом для Аслана д` Апро: веселый, любящий шутки и путешествия человек ушел в себя, отказался от общественных собраний, визитов и закрылся в своем особняке, занимаясь только живописью. Исключением стал 1922 г., когда в апреле-мае в Неаполитанской национальной палате открылась его персональная выставка. Это было событием в культурной жизни города. Были представлены его «Гессинген», «Стратфорд-на-Авоне», «Море Посилипо», «Ушио», «У озерка Гиларнеи» и другие произведения, удостоившиеся множества восторженных оценок, а также похвалы в прессе. Добавлю, что и сегодня на одном из интернет-сайтов можно приобрести одну из его прекрасных работ - картину «Интерьер кухни с монахами». … Я бы хотел представить Аслана д` Апро-армянина и начну с одного сравнения. В 20-х годах прошлого века в Париже Аршак Чопанян, один из представителей интеллигенции, ратовавший за АйДат, неоднократно обращался к Анри Труайя - наследнику патриотического рода Торосянов из русского Армавира - с просьбой поспособствовать своим авторитетом Армянскому вопросу. Однако Труайя, к которому и сегодня кое-кто относится с телячим восторгом, отвечал: «Я - продукт французской культуры и ничего общего с армянством не имею». Аслан д` Апро был продуктом итальянской культуры, но никогда не отказывался от своих обязанностей в отношении своей нации. В 1880-1888 гг. по национальным делам он периодически отправлялся в Париж и Лондон, вел активную переписку по Армянскому вопросу с патриархом Нерсесом, Джеймсом Брайсем, Минасом Черазом, Жаном Брусалли, секретарем Патриотического общества М. Свазли, членом Конгрегации мхитаристов Сукиасом Пароняном. Под председательством герцога Вестминстера, с участием английских священнослужителей, членов парламента и издателей газет создал комиссию по содействию армянским гимназиям. Для того, чтобы способствовать армянскому образовательному делу, он добывал крупные денежные средства у итальянского правительства и Папы Римского Льва XIII-го и через общества «Киликян», «Араратян», «Аревелян» и «Дпроцасирац» предоставлял их школам. Не случайно проживавший в Вене крупный купец, создавший фонд под своим именем Аствацатур Джунд писал ему: «Ты один сделал столько, сколько мы все не в состоянии были сделать». Д` Апро сохранял особо теплые отношения с мхитаристами Венеции. Помимо нескольких полотен, в 1923 г. он подарил архиву монастыря Св. Лазаря собственную Библию рода Апро - рукописную книгу, которую в 1647 г. в Константинополе написал и иллюстрировал миниатюрами дьякон из Львова Акоп. А в память безвременно скончавшегося сына Умберто предоставил гимназии Мурат-Рафаелян капитал - для содержания одного воспитанника. Таковым был продукт итальянской культуры - счастливый художник и несчастный отец, князь Аслан д` Апро Багратуни. Хачатур Дадаян

-

Ничего не сказал, а наврал с три короба Неча на зеркало пенять, коль рожа крива Заведующий отделом международных связей администрации президента Азербайджана Новруз Мамедов, отвечая на вопросы агентства АПА о вызове в МНБ азербайджанцев, голосовавших на Евровидении за дуэт из Армении Ингу и Ануш Аршакян, говорил долго и витиевато. «Я не знаю, кто проводит разбирательство в связи с этим. Но, в принципе, я тоже поинтересовался и увидел, что данный вопрос в определенном смысле раздувается какой-то заинтересованной стороной. Я узнал, здесь речь не идет вовсе о том, что под каким-либо давлением изучается позиция, на каком уровне это представляют. Просто, необходимо учитывать, что Азербайджан является молодым государством, которое всего лишь 18 лет, как приобрело независимость, чиновники пока не имеют такого богатого опыта. Поэтому сейчас различные круги, в особенности Армения, очень заинтересована раздуть этот вопрос. Вопрос вовсе не состоит так, как об этом пишет и рассказывает один человек. Я считаю, что, как и в других вопросах, связанных с Азербайджаном, и в данном вопросе просто для кого-то создали условия проводить какую-то кампанию. Безусловно, к подобным вопросам нужно подходить очень внимательно. В то же время в Азербайджане это превратилось в какой-то бизнес, некоторые представители с оппозиционным мышлением для достижения своей цели и для того, чтобы как-то угодить определенным западным кругам, не стесняются любыми путями унизить Азербайджан, занимаясь политической спекуляцией. Видимо, этот процесс может дать хороший дивиденд, так как подобные случаи в последнее время наблюдаются время от времени. Не только региону, но и во всем мире признается и принимается тот факт, что Азербайджан очень миролюбивое и толерантное государство. Вот уже десятки, сотни лет, как в Азербайджане дружно проживают представители ряда национальностей. Также и армяне здесь жили долгие годы, они жили и в Баку, и в других местах, и даже сегодня в этой стране проживают свыше 20 тысяч армян. Я не понимаю, почему армянские круги, другие западные источники ничего не говорят о том, что в Азербайджане в настоящее время проживают 20 тысяч армян? Однако для того чтобы нанести ущерб имиджу Азербайджана делают все возможное при удобном случае. Безусловно, попался повод в руки тех, кто выступает из интересов Армении, превратившей процесс этнической чистки в один из принципов внешней политики, они начали целенаправленную и предвзятую кампанию против Азербайджана. Здесь уместно лишь сожаление». Прошу прощения у читателя за столь пространную цитату, это вызвано моим восхищением эталонным иезуитским стилем Новруза Мамедова. Так и хочется воскликнуть: Ай да Новруз. Ай да сукин сын! Это же надо умудриться: ничего не сказать и… наврать с три короба. Да еще и попугать инакомыслящих. Вот ведь умница. Достойный ученик приснопамятной школы Гейдара Алиева. В самом деле: по всему миру разрастается скандал, связанный с действиями МНБ Азербайджана, третирующим тех граждан Азербайджана – всего 43 человека – кто отдал свои голоса на Евровидении за представителей Армении. Новруз посетовал на молодость (читай, инфантильность) Азербайджана, в котором отдельные чиновники могут неправильно воспринимать возложенные на них обязанности, и тут же продемонстрировал зрелость мышления, обвинив… Армению в раздувании скандала. И сразу же соврал в очередной раз, намекнув, что рассказал о вызове в МНБ «всего один человек». Сотрудники АПА, питающиеся из кормушки президентского аппарата, воздержались, конечно, от уточняющих вопросов, поэтому придется это делать мне. Новруз Мамедов, во первых, вызывали не одного, а всех, то есть 43 человека. Во-вторых, с ними провели «профилактическую» деятельность, в результате которой пожилые люди, вроде твоего тезки Новрузали Мамедова, умирают, а молодые по большей части умолкают. Еще бы не замолчать, если отправленная эсемеска становится причиной обвинений в государственной измене и терроризме. Как рассказал азербайджанскому корреспонденту BBC (не армянскому!) Ровшан Насиров, один из вызванных в МНБ, ему открыто угрожали: «Мне сказали, что у меня нет национального духа. Сказали, что сегодня ты голосуешь за Армению, а завтра взорвешь метро. Что я продал родину и так далее. Взяли объяснительную». Насиров также видел в руках у следователя список всех азербайджанцев, проголосовавших за армянский дуэт. Вызывают в МНБ Азербайджанской республики и семнадцатилетнего Турана Оруджлы. Его отец, политолог Арастун Оруджлы, не выпускал сына из дома, требуя, чтобы несовершеннолетнего Турана допросили в присутствии адвоката. И тогда связавшиеся с Арастуном чекисты пригрозили использовать полицию, чтобы привести Турана в МНБ. Политолог сам рассказал об этом корреспонденту ВВС. А вот как прокомментировало происходящее должностное лицо МНБ Азербайджанской республики: «Это нормально, Армения совершила агрессию против Азербайджана. И оба государства находятся в состоянии войны». О том, что военную агрессию против НКР совершил именно Азербайджан, рьяному сотруднику МНБ этой республики объяснять, наверное, не стоит. Будучи даже в курсе всех подробностей противостояния НКР с Азербайджаном, он будет повторять то, что ему внушило высшее руководство. Но при чем тут сын Арастуна? Одного имени мальчика, данного ему родителями, достаточно, чтобы все подозрения в измене Азербайджанской республике, даже незаконнорожденной, отпали. Все эти перипетии с азербайджанскими любителями истинной музыки хорошо известны высокопоставленному чиновнику аппарата президента Азербайджана. Потому и пытается он оправдать сотрудников МНБ Азербайджана небольшим возрастом своего государства. Мол, опыта не имеем. Однако отсутствие государственного опыта не мешает ему весьма грамотно и осторожно шантажировать как тех, кто распространил эту информацию, так и тех, кто голосовал за армянских певиц. Тут и обвинения в политической спекуляции, и открытые намеки на неправедные доходы, и, в качестве заключительного аккорда: «к подобным вопросам нужно подходить очень внимательно». Нетрудно представить, что ждет написавших об этом вопиющем случае азербайджанских журналистов после того, как волна обвинений в адрес Азербайджана слегка уляжется. Весьма интересны попытки Н. Мамедова обвинить Армению… в «раздувании скандала». Нужно понимать, это Армения подсказала молодым любителям хорошей музыки проголосовать за свой дуэт, а затем и подсказала МНБ Азербайджана вызвать и слегка намять бока «несознательной» азербайджанской молодежи. Наконец, это, наверное, Армения внедрила в азербайджано-турецкую компанию Azercell людей, готовых по первому запросу МНБ Азербайджана нарушить тайну переписки своих абонентов. Ну а то, что в ВВС работают исключительно ставленники Армении, известно давно.

-

Тема очищена от оскорблений и флуда, и открыта для обсуждения. Просьба участникам дискуссии придерживаться правил форума и элементарной этики.

-

Тему закрываю, чтобы очистить от грязи. "Кандидат в историки", по уровню общения напоминающий торговца с колхозного рынка, на три дня отправляется в баню.

-

Оглыция России В среду, 19 августа, в посольстве России в Баку состоялась церемония проводов азербайджанских выпускников школ, получивших стипендию на учебу в государственных вузах России. Количество стипендиатов составило 284 человека, подавляющее большинство из которых составляли счастливые парни, родителям которых удалось откосить свои чада от службы в вооруженных силах. Нас, однако, интересует не проблема выполнения Азербайджанской республикой плана по комплектации вооруженных сил, и даже не количество «официально» откосивших от армии, а причины, по которым год от года количество азербайджанских студентов в вузах России увеличивается в геометрической пропорции. Мы бы не заинтересовались этими вопросами, если бы не знали о стойкой (чуть было не написал расистское слово – генетической) нелюбви азербайджанцев к учебе. К сожалению, с этим неприглядным явлением мне не раз приходилось сталкиваться в годы преподавания в Ташкентском университете. Помнится, профессор В. А. Редькин называл неуспевающих студентов коротким словом – турки. Но речь опять-таки не о Редькине и не о Бог весть каким путем поступивших в вузы еразах (в те годы в Узбекистане наблюдался наплыв студентов азербайджанцев из Варденисского района Армении). Сегодня потоки азербайджанских студентов, кроме братской Турции, устремились в Россию. При этом Россия открыла им зеленую дорогу. Совсем как во времена Гейдара Алиева, добившегося от союзного правительства больших квот для обучения в московских и ленинградских вузах азербайджанских студентов. Алиев тогда преследовал две цели: по возможности поднять интеллектуальный уровень бакинцев и внедрить как можно большее количество азербайджанцев в союзный управленческий аппарат. На церемонии в российском посольстве посол Владимир Дорохин заявил: «В Азербайджане сохраняется большой интерес к получению российских дипломов, и мы это очень ценим и идем навстречу нашему партнеру». Трудно понять, что ценного нашел Дорохин в указанном интересе, если прекрасно известно, что подавляющая часть азербайджанских студентов в Азербайджанскую республику больше не вернется. Известно также и то, что значительная часть этих студентов едет в Россию без всякого намерения учиться: им просто нужны легальные основания для проживания в Москве и торговли на рынках столицы России. Однако в России есть вузы, учиться в которых даже азербайджанцы считают не только престижным, но и обязательным. Эти вузы они, как правило, заканчивают. И получают соответствующие дипломы, после чего устраиваются на работу по специальности в России. Но прежде чем рассказать об этих вузах и обучающихся там азербайджанцах, послушаем еще В. Дорохина. «Двухсторонние отношения Российской Федерации и Азербайджанской республики в области образования отличаются глубиной и уникальностью…» Обратим внимание на слово «уникальность». Представляется, что употребивший это выражение Доронин просто отдавал дань дипломатическому этикету. Между тем, эти самые двусторонние отношения уникальны тем, что носят односторонний характер. Сегодня в России, опять-таки со слов Доронина, «обучаются 5755 граждан Азербайджана, в том числе 1420 за счет федерального бюджета Российской Федерации». Посол Доронин, по-видимому, подсчитал лишь «официальных» студентов, числящихся «на балансе» посольства. Действительное число азербайджанцев со студенческими книжками российских вузов во много раз больше. Вернемся, однако, к престижным для азербайджанцев вузам России. Несколько дней назад Санкт-Петербургский университет МВД России вывесил на своем официальном сайте (www.univermvd.ru) список абитуриентов, принятых на первый курс обучения. В этом списке, состоящем из 110 человек, было примерно с полтора десятка азербайджанцев. Количество стремящихся и мечтающих стать милиционерами «оглы» зашкаливало за все разумные пределы. Но это было не все. На сайте был вывешен еще один список из 19 первокурсников, принятых в вуз МВД России уже не в результате отбора по ЕГЕ (Единому государственному экзамену), а согласно рекомендации (чьей?), по результатам сдачи вступительных испытаний (?! – Л. М.-Ш.). Списки эти, покрасовавшись на сайте дня два, были убраны, однако нашлись люди, догадавшиеся скопировать их. Поскольку никакого красноречия не хватит, чтобы описать означенный список прошедших вступительные испытания, предлагаю ознакомиться с оригиналом. Знакомая преподавательница из России, обратив внимание на код специальности – российская юриспруденция – логично высказалась, что иностранным гражданам как бы ни к чему изучать российские законы, если, конечно, Азербайджанская республика не вознамерилась вернуться в объятия России. Остается предположить, что все эти будущие милиционеры «оглы» являются гражданами России. Но как могла собраться столь экзотичная группа? «Значит, группа коммерческая. Кто-то заключил договор с вузом на обучение некоторого количества курсантов по этой специальности, внес в кассу вуза плату, и группа будущих офицеров полиции готова», - пояснила преподаватель. Она же сообщила, что по окончании вуза они вправе будут работать в любой структуре МВД любого уголка России. Насчет «любого уголка», думается, моя знакомая переборщила: где же работать азербайджанскому милиционеру в России, если не на рынках, превращенных азербайджанцами в восточные базары? Крышевать, простите, охранять своих соотечественников. Новая российская оглыция постарается освободить своих сограждан от проверки документов и качества продаваемого россиянам товара. Не нам решать, насколько оглыция МВД России способствует наведению правопорядка на просторах России. Не нам и доискиваться, кто этот щедрый спонсор, оплативший учебу будущих оглыционеров. Однако то, что делается это с дальним прицелом и явно не из альтруистических побуждений, сомнений вызывать не может. Помнится, некоторое время назад, когда только начались разговоры о сносе в Москве принадлежащего Исмаилову Тельману Мардан оглы Черкизовского рынка, некий торговец-оглы ударил женщину-прокурора доской по голове. Женщину увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, а торговца-оглы в отделение милиции. Скоро, наверное, такие эпизоды останутся лишь в воспоминаниях старожилов московских рынков, так как и торговцы, и прокуроры, и милиция будут носить почетные приставки «оглы». Как говорится: моя оглыция меня бережет.

-

Если уважаемые форумджане не против, эта чушка сходу отправляется в баню к другим улыбающимся соплеменникам.

-

-

Алвард Газиян, Ким Каграманян Требуются новые подходы Армения должна бороться за восстановление своей территориальной целостности Армяно-азербайджанские переговоры имеют важное значение для установления добрососедских отношений между двумя народами, обеспечения безопасности обеих стран и региона в целом. Однако переговоры, продолжающиеся уже более 10 лет, пока что дали лишь один результат: остановлено кровопролитие и постепенно укрепляется то убеждение, что проблема должна быть урегулирована только политическим путем. Во всех остальных вопросах стороны демонстрируют диаметрально противоположные подходы. Противопоставляются друг другу принципы территориальной целостности государств и свободного самоопределения народов, предложенные посредниками пакетный и поэтапный варианты, ни в чем не проявляется готовность к компромиссам. Причина, думается, в том, что азербайджанская сторона распространяет искаженное представление о своих территориях, которое, вследствие молчания армянской стороны, сознательно или несознательно принимается также и посредниками. Власти Армении, широкие политические круги и средства пропаганды вместо опровержения лжи и выступления с собственными инициативами всячески избегают обращаться к принципу территориальной целостности, оперируют только принципом самоопределения, чем только укрепляют позицию противной стороны. Делается это от незнания или тут действует инерция советских стереотипов, но во всех случаях подобный подход ошибочен и опасен. Мы полагаем, что в первую очередь именно армянская сторона должна поддерживать принцип сохранения территориальной целостности государств, и все армянские политические силы и средства пропаганды должны защищать эту точку зрения. Но для этого необходимо иметь четкое представление об истинных территориях и границах двух республик. В рамках газетной статьи невозможно затронуть все относящиеся к вопросу многообразные исторические факты, поэтому ограничимся лишь напоминанием о том, что все источники, начиная с древнейших греческих и римских, признавали северо-восточной границей Армении реку Куру - до места слияния ее с рекой Аракс. Оставим в стороне также то, что после многовекового пребывания в составе армянской государственности северо-восточные районы страны были включены в состав Персии. В результате длительных русско-персидских войн эти территории в первые десятилетия XIX века были присоединены к Российской империи. В составе империи они подверглись административному делению (губернии, уезды и т. д.) с учетом не исторических или этнических факторов, а интересов империи. Административное деление производилось таким образом, чтобы ни одна религиозная или этническая группа не могла достичь господствующего положения, тем более получить возможность национальной независимости. В 1918-1919 гг. значительную часть населения Елисаветпольской (Гандзакской) губернии составляли армяне, другую часть - мусульмане (персы, персидские турки, курды, лезгины, талыши и т. д.) и другие народности1. Вместе с разрушением основ империи, усилением демократических движений в России среди трех основных народов, населяющих Южный Кавказ, зрели идеи создания независимой государственности, которые, судя по всему, поощрялись и провоцировались со стороны внешних политических сил с целью ослабления России, вытеснения ее с Кавказа и занятия ее места. В известных исторических обстоятельствах в мае 1918 г. были провозглашены Армянская, Грузинская и Мусульманская (впоследствии названная Азербайджаном) республики - без уточнения и признания границ между ними. Преследуя дальние политические цели, мусульманские силы назвали свою республику «Азербайджан», который претендовал завладеть всей Елисаветпольской губернией, значительную часть населения которой составляли армяне, жившие на своей исторической родине, на земле своих предков, включая старую, армянскую часть города Гандзак (Елисаветполь), отделенной рекой Гандзак от возникшего позже мусульманского квартала. Согласие между тремя новообразованными республиками в вопросе границ между ними так и не было достигнуто, вследствие чего в 1918-1920 гг. произошли кровопролитные войны. Горные и предгорные районы Гандзака входили в состав Республики Армения, и силы самообороны вместе с армянской армией в те годы смогли дать достойный отпор агрессивной политике Азербайджана и защитить свою независимость. Это положение сохранялось на всем протяжении существования внезапно возникшего на арене истории государства Азербайджан - вплоть до входа 11-й Красной Армии в Баку. Мусульманские политические силы после советизации Азербайджана начали использовать большевистскую Красную Армию для осуществления своих агрессивных намерений в отношении Армении. Способствующим этому обстоятельством стало то, что 28 апреля 1920 г. Азербайджан был провозглашен советским, пользовался военной поддержкой Советской России, а Армения продолжала оставаться независимой. Исторические документы свидетельствуют, что даже в этих условиях армянские районы Гандзака продолжали оставаться в составе Республики Армения, управлялись, финансировались и защищались Арменией. Это фактически признавали и руководители Азербайджана, и командование Красной Армии. Учитывая важность проблемы, приведем полностью архивный документ. «Закон о границах четырех областей нынешней территории Армении. Утвержден на заседании Совета Министров от 25 мая 1920г. Установить границы четырех областей Армении следующим образом: 1. Араратская область. В нее входят Ереванский, Сурмалинский, Норбаязетский, Даралагязский, Шарурский и Нахичеванский уезды полностью и Эчмиадзинский уезд без Талинского округа. Центр области - город Ереван. 2. Ширакская область. В нее входят Талинский округ Эчмиадзинского уезда, Александропольский и Каракилисский уезды полностью и некоторые части округов А. и Г. - начиная от села Дашкенпри на южном берегу озера Члтыр по шоссе к югу Неркин паркет, пересекая по прямой железную дорогу до села Дайнали, армянские части Ахалкалакского и Борчалинского уездов и Дилижанский уезд. Центр - город Александрополь. Примечание. Дилижанский уезд временно выделяется из Ширакской области и образует отдельную единицу, которая поддерживает связь непосредственно с центральным аппаратом Министерства внутренних дел. 3. Ванандская область. В нее входят бывший Карсский район, кроме тех частей Карсского района, которые присоединяются к Ширакской области. Центр - город Карс. 4. Сюникская область. В нее входят Зангезур и Карабах (Варанда, Хачен, Гюлистан, Дизак, Джраберд и армянские части Гандзакского уезда). Председатель Совета министров А. Оганджанян (подпись) Управляющий делами (подпись)». Как свидетельствует приведенный архивный документ, и спустя месяц после ликвидации независимости Азербайджана весь Карабах, в том числе Гюлистан (Шаумянский район) и армянские части Гандзакского уезда (в соответствии с административным делением советских времен - Шамхорский, Гетабекский, Дашкесанский, Ханларский районы), находились в составе Республики Армения. Еще один документ тех дней2 дает представление о расходах, а также о структуре администрации и милиции этих районов в мае и июне 1920 года. Примечательно, что законом «О чрезвычайных нуждах Гандзака», принятым 23 июня 1920 г., было отпущено 5 млн. 670 тыс. рублей - значительно больше, чем на уездное управление Еревана (5 млн. рублей3). Этот факт сам по себе свидетельствует о том, какое важное значение придавали власти Армении этой окраине страны - Гандзакскому уезду. Архивные документы свидетельствуют, что в течение 1918-1920 гг. границы между Арменией и Азербайджаном (а также с Грузией) так и не были уточнены, хотя это и являлось важнейшей задачей. Деятельность специальной комиссии, в которую входили по 5 представителей от трех основных народов, не принесла результатов, так как позиции сторон были в корне противоположными. В правительственных кругах Армении в те годы не раз высказывалась обеспокоенность тем обстоятельством, что не уточнено, «где проходит государственная граница между Арменией, Грузией и Азербайджаном. Определение границы - задача, которая может быть решена правительственным протоколом. Несмотря на то, что соседние государства высказывают спорные возражения относительно нескольких наших окраинных районов, однако у Республики Армения есть своя точка зрения и позиция по этому вопросу»4. Иначе говоря, несмотря на то, что соседние государства выдвигали спорные возражения, Республика Армения приняла закон о своих территориях и сумела защитить «свою точку зрения и свою позицию» относительно «нескольких наших окраинных районов». Это де-факто признавали и сами азербайджанские власти, и командование Красной армии. Примечательно, что документ, свидетельствующий об этом, был опубликован в самом Азербайджане, да еще после начала арцахского движения - в 1989 г. 11 июня 1920 г. председатель ревкома Азербайджана М. Гусейнов отправил записку командиру 20-й стрелковой дивизии 11-й Красной Армии М. Великанову, в которой четко представлена граница между двумя республиками: «Вся горная зона Елисаветпольской области» и Шамхорский район находятся в руках армян, сообщает М. Гусейнов. Он с ложной тревогой сообщает, что армяне перешли в наступление и «во многих местах перешли границу»5. Руководитель Азербайджана призывает М. Великанова отобрать эти районы у армян. Он даже подсказывает ему такой коварный путь: надо сформировать военный отряд из армянских коммунистов и вместе с русскими красноармейцами отправить его в Чардахлу для того, чтобы отобрать село у дашнакских властей. Тот же азербайджанский источник обстоятельно описывает, где проходит граница между двумя республиками, отмечается, что «южные части Гандзакского и Казахского уездов занимают армянские войска»6. То же положение с границами после 4 августа 1920 г. подтверждают и другие документы7. Население армянских районов Гандзака против Красной Армии с оружием не выступило, так как армянский народ на протяжении веков связывал с Россией надежды на свое освобождение и создание независимого государства. Вот почему в Карабахе, в том числе и в армянских районах Гандзака, население передало власть на местах армянам-большевикам. После этого вопрос армянских территорий перешел в ведение властей России, руководствовавшихся собственными внешними и внутренними политическими интересами. При этом некоторые территории Республики Армения были принесены в жертву политическим интригам Советской России и крупных держав, в частности Турции. Не считаясь с мнением армян, Нахичеван, Карабах и армянские районы Гандзака были присоединены к Азербайджану. Причем армянские районы Гандзака стали жертвой двойной интриги – однако, об их судьбе полностью позабыли и армянские власти, не говоря уже об иностранцах. Примечательно, что и годы спустя после этого присоединения и объявления в урезанных границах автономии Карабаха (1923 г.) власти Азербайджана опасались, что автономию могут потребовать и армянские районы Гандзака8. Они прибегали к самым гнусным шагам, лишь бы ликвидировать возможность этого, как это было в период ослабления СССР, тем более, после его распада, когда, прибегнув к жестокому насилию, они очистили от армян армянские районы Гандзака. В ходе нынешних армяно-азербайджанских переговоров стороны, а также посредники должны опираться на исторические факты и современные реалии. В первую очередь власти Армении, как и все армянские политические силы, должны выступить с требованием восстановления территориальной целостности Республики Армения. Сегодняшние республики Армения и Азербайджан являются правопреемниками республик 1918-1920 гг. Следовательно, они должны исходить из правовых и фактических реалий тех лет. 11-я Красная Армия Советской России, вступив в Южный Кавказ, изменила эти реалии. После распада Советского Союза, как известно, Азербайджан категорически отказался выполнить требование армян Карабаха о самоопределении, развязал войну, в результате которой армяне в основной части Арцаха сумели защитить свое право на самоопределение, однако Шаумяновский район (бывший Гюлистан), армянские районы Гандзака были варварски очищены от армян. Следовательно, Армения должна бороться за восстановление своей территориальной целостности 1918-1920 гг. Армения для восстановления своей территориальной целостности должна обрести насильственно присоединенные Советской Россией к Азербайджану и очищенные в 1987-1992 гг. названные армянские районы. Обретение это должно произойти мирным путем, путем поиска политического урегулирования проблемы. Тенденции протекающих в мире политических процессов и фактическое отношение государств региона и крупных держав к армяно-азербайджанским переговорам подсказывают, что предложенные нами подходы являются наиболее реальными для окончательного урегулирования конфликта. ------------------------------------------------------ 1 ЦГИА РА, фонд 221, оп. 1, дело 380, лл. 1-5 2 ЦГИА РА, фонд 199, список 1, дело 160, л. 136 3 См. также л. 216 4 ЦГИА РА, фонд 199, список 1, дело 25, л. 70 5 Интернациональная помощь 11-й Красной Армии в борьбе за победу советской власти в Азербайджане (Документы и материалы. 1920-1921 гг. Баку, 1989, с. 66) 6 с. 101 7 см. Боевой путь 11-й Красной армии в период установления и упрочения советской власти в Армении. Сборник документов, Ереван, 1978, с. 43 8 об этом см. Баграт Улубабян. История Арцаха. Ереван, 1994, с. 251 (на арм. яз.)

-

И в провоцирование его участников. Настала пора внести вклад и в помывочные заведения. Думаю, недели для этого хватит.

-

Подвиг Патриота Данная статья была написана в марте 2007 года. Сегодня, после мученической смерти Новрузали Мамедова, статья нуждается в коррекциях и дополнениях. И самое главное, о чем хотелось бы сказать, Новрузали Мамедов – истинный талышский интеллигент – самой смертью своей одержал победу. Победу над построенным в Азербайджанской республике отцом и сыном Алиевыми фашистским режимом пантюркизма. Много десятков лет работал профессор Н. Мамедов в области пропаганды талышского языка и талышской культуры. Широко и разносторонне образованный человек, он занимался фонетикой и грамматикой талышского языка, фольклором и литературоведением, редактировал газету «Толыши сядо». Лишь после его ареста стало ясно, как тяжело приходилось ученому, интеллигенту и патриоту своего народа в условиях преступного режима Алиевых. Чтобы иметь возможность продолжать свою работу, Н. Мамедов вынужден был притворяться лояльным пантюркистскому режиму. Он шел на это сознательно, во имя будущего своего народа, прекрасно понимая, что значительная часть современных ему талышей будет относиться к нему с настороженностью. Но Н. Мамедов умел смотреть в будущее, умел пренебречь собственными интересами во имя глобальных интересов своего народа. «Я горд, что меня судят, как судили поэта Зульфигара Ахмедзаде - великого сына талышского народа, пусть меня даже расстреляют за талышский язык, как расстреляли Зульфигара, я буду счастлив умереть за свой народ!». Эти слова Мамедова, сказанные им на устроенном Азербайджанской республикой судилище, прекрасно передают все мужество и гордость патриота. За два с половиной года пребывания Н. Мамедова в азербайджанских застенках МНБ этой республики успело довести до смерти одного его сына и осудить другого. Баку боялся льва, даже скованного. Вот строки из написанного ровно год назад письма супруги Н. Мамедова – Марьям Мамедовой – президенту Азербайджана И. Алиеву: «Мой супруг – талыш, я сама - аварка. После того, как мой супруг был незаконно привлечен к уголовной ответственности, два моих сына были подвержены давлению, неоднократно неизвестные люди уводили их в неизвестном направлении и истязали их, в результате чего мой старший сын перенес инфаркт в возрасте 36 лет и скончался. Я не вижу для себя смысла жизни. До каких пор это беззаконие будет продолжаться? ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ ЗА ТО, ЧТО ОНИ ТАЛЫШИ». Все верно, вот только адресат выбран не тот. Ибо убийцей сына Н. Мамедова, как и его собственным убийцей, является возглавляемая И. Алиевым Азербайджанская республика. И убивали их только и только потому, что они являлись талышами. Да еще жена – аварка. Как же не убивать представителей таких семей?! Ведь они представляют коренные в Азербайджанской республике народы. Народы, которым, согласно замыслу и целей самого зарождения Азербайджанской республики, предстоит исчезнуть, умереть, раствориться, подвергнуться геноциду – все, что угодно, лишь бы они не препятствовали в деле построения тюркского государства на своей исторической родине. На родине аварцев, удин, талышей, лезгин… Вот что просил передать людям «на воле» Новрузали Мамедов: «Я и отсюда, из тюрьмы, требовал судить МНБ Азербайджана за уничтожение моих научных работ… И отсюда же кричу на весь мир: свободы нашему народу! Да, они могут меня убить, но, не сломают, не сломают, не сломают!» А на вопрос, что передать национальным деятелям талышского народа, ответил: «Пусть будут МЕРДами (людьми, мужчинами с честью – Л. М-Ш.), и не боятся за свою жизнь, если на самом деле хотят счастья для своего народа. А за меня пусть так сильно не переживают, я уже прожил свою жизнь, и практически добился всего, к чему стремился!»

-

Какой родине изменяют талыши? У НАС ОТНЯЛИ НАШУ ИСТОРИЮ! У НАС ОТНЯЛИ НАШУ ДУХОВНОСТЬ! ТЕПЕРЬ ОТНИМАЮТ НАШУ РОДИНУ! Это стенает и вопиет душа талышского интеллигента – Фахраддина Абосзаде, не желающего примириться с произволом, чинимым азербайджанскими властями по отношению к талышам. Другой талышский интеллигент – Захираддин Ибрагими – пишет: «В Азербайджане радикальная националистическая риторика возведена на уровень государственной политики. Не только государственные СМИ, но также оппозиция, которая живет с позволения и под контролем властей, проповедуют открытый национализм, сопровождаемый ярой ксенофобией, антирусскими, антииранскими и, естественно, антиармянскими выходками. А отношение к нацменьшинствам? И власть, и оппозиция в этом вопросе поют единым хором. Наличие такого вопроса либо игнорируется, либо, вывешивая ярлыки типа «сепаратисты», «противники независимости Азербайджана» и т. п., с ярой ненавистью оспаривается». Талышская интеллигенция озабочена судьбой талышского народа, численность которого в Азербайджанской республике оценивает примерно в полтора миллиона человек (при официальной статистике 80 тысяч). Между тем, еще в конце восьмидесятых прошлого века российский обозреватель Мурад Аджиев, поинтересовавшись в Баку о талышах, услышал в ответ от чиновника холодно-отстраняющий ответ: - «Талыши? Был когда-то такой народ. Теперь их нет. Ассимилировались». Тема насильственной ассимиляции талышского народа в советском Азербайджане весьма обширна, и выходит за рамки данной статьи. Отметим лишь, что талыши, еще в начале двадцатого века составлявшие солидный процент от общего населения Азербайджанской ССР, впоследствии перестали отмечаться при переписях, и указывались как азербайджанцы. Между тем, талышский народ, относящийся к коренным насельникам края, ничего общего с тюрками не имеет. Говорят талыши на родном языке, относящемся к иранской группе языков, имеют собственную богатую и самобытную культуру, достойную историю. Именно обостренное чувство собственной национальной идентичности привело к тому, что талыши в двадцатом веке два раза восставали против тюркского гнета и провозглашали собственное государство на своей исторической земле. В первый раз – в 1918-1920 гг. – восстание талышей было потоплено в крови усилиями турецких и татарских (азербайджанских) вооруженных формирований; во второй раз – в 1993 году – азербайджанцы справились собственными силами. Справедливости ради надо отметить, что восстание 1993 года не получило должной поддержки со стороны широких масс талышей. Сегодня талыши вновь переживают трудные времена, и связано это с обострением американо-иранских отношений. Дело в том, что талыши, являясь, по сути своей, иранцами, естественно не могут симпатизировать ни американцам, ни поддерживающему их тюркскому руководству Азербайджанской республики. Талыши испытывают естественное тяготение к братскому Ирану, и вовсе не желают оказаться с ним по разные стороны баррикад. Нет у талышей и повода для симпатий к узурпировавшим их родину тюркам. Конечно, официальный Баку, практически уже давший согласие на вхождение в антииранскую коалицию, прекрасно осведомлен об этнических пристрастиях талышей. Потому и стремятся правоохранительные органы Азербайджанской республики нейтрализовать наиболее уважаемых представителей талышского народа. Так, 2 февраля сего года в Баку был арестован Новрузали Мамедов, заведующий отделом Института языкознания Академии наук Азербайджана, главный редактор выходящей на талышском языке газеты «Толыши Садо» («Голос Талыша») и руководитель Талышского культурного центра. Предъявленное ему обвинение стандартно – измена родине. Стоит ли напоминать, какая часть Азербайджанской республики является родиной для талыша. Спустя две недели был арестован еще один талыш, сотрудник того же института, ответственный секретарь той же газеты Эльман Кулиев. По тому же обвинению. Третьего сотрудника газеты, тоже талыша, поэта Али Насира время от времени вызывают в «контору». Для острастки. А бояться ему есть чего. Как-никак, а два раза сидел уже, знаком не понаслышке со всеми прелестями азербайджанских застенок. Аресты эти вызвали у талышских активистов некоторое недоумение: и Н. Мамедов, и Э. Кулиев являлись лояльными клану Алиевых, почему и не пользовались особым уважением среди патриотично настроенных талышей. Наиболее дальновидные, однако, считали, что эти аресты являются прелюдией к новым массовым репрессиям среди талышей. И оказались правы. 10-11 марта текущего года в «Южном округе» Азербайджана, являющемся этнической родиной талышей, прошли многочисленные аресты. За двое суток азербайджанскими полицейскими были избиты, задержаны и увезены в неизвестном направлении десятки талышей, пользующихся уважением и авторитетом в собственной этнической среде. Обвинения пока официально не выдвинуты, но можно не сомневаться: большая часть их будет осуждена по статье 274 УК Азербайджана (измена родине). Пока еще остающиеся на свободе талышские патриоты пишут письма во все мыслимые и немыслимые инстанции, вплоть до Евросоюза или президента РФ Путина. Однако судьба оказавшегося на перекрестке мировых геополитических сдвигов народа, как видно, никому не интересна. По крайней мере, до тех пор, пока он сам, и громко, не заявит о своих правах.

-

Воспоминания о маэстро В один из будничных ноябрьских дней 1963 года в редакции тбилисской армянской газеты «Советакан Врастан» царило праздничное оживление – весь коллектив с нетерпением ждал обещанной главным редактором Акопом Блрцяном встречи с нашим земляком композитором Арамом Хачатуряном. Маэстро после долгого перерыва приехал в родной город и по просьбе редактора выкроил из своей перенасыщенной программы посещения Тбилиси время для встречи с нами. Арам Хачатурян (в центре) в гостях у газеты «Советакан Врастан», 1963 г. Гость приехал в редакцию с пунктуальной точностью, лично поздоровался с каждым из нас, сел на предложенный стул и без какого-либо вступления обратился: «Ваш покорный слуга слушает». Зная его дефицит времени, мы максимально постарались ограничить круг наших вопросов темой тбилисского периода его жизни и отдельными воспоминаниями о его творчестве. Большой, породисто красивый, с тронутой сединой волнистой шевелюрой, он, к нашему удивлению и великому удовольствию, начал рассказ на литературном армянском языке, лишь один раз споткнувшись на забытом слове и заменив его русским «потолок». С удовольствием несколько раз повторив подсказанное армянское «առաստաղ», по-детски сокрушался, как это мог забыть. О себе рассказал, что родился в курортном местечке Коджори близ Тифлиса. Вскоре семья перебралась в столицу, где отец приобрел дом на Великокняжеской улице (позже ул. Камо, 93). В этом же доме им была устроена переплетная мастерская, приносившая семье приличный доход. Композитор с особенной теплотой рассказывал о своих родителях: отце – добром и щедром человеке, любившем принимать гостей, его учителе и воспитателе в жизни, и матери, по его словам, божественной женщине, о которой можно написать целую книгу. До поступления в Московскую консерваторию учился в коммерческом училище на тогдашней Николаевской площади (ныне улица Хетагурова), располагавшемся в здании, подаренном городской управе под училище табачным магнатом А. Эфенджанцем. - Отец мечтал, чтобы я стал юристом, инженером или врачом. К музыке, как к профессии, относился с недоверием. Однажды, в мою бытность студентом консерватории, приехал ко мне в гости. В эти дни я был очень занят творческой работой и подолгу не отходил от пианино. В один из вечеров отец, чьей надеждой и гордостью был я, с грустью сказал мне: «Сынок, это бренчание не прокормит тебя…». Я, в свою очередь, пытался убедить его, что музыка – мое призвание и я не мыслю жизни без нее. Выслушав мои доводы, отец, улыбнувшись, согласился: «Ну, сынок, тебе виднее, наверное, ты прав». Спустя три дня после разговора, придя домой, я положил на стол сверток. Отец поинтересовался: «Что это?» И когда я сказал, что это гонорар за мое «бренчание», он откровенно удивился: «Неужели за музыку так щедро платят?» На что я ответил, что важнее денег то, что мой труд принят и высоко оценен. Маэстро интересно рассказывал о своей работе над балетом «Гаянэ», в частности, о создании «Танца с саблями», музыка к которому была написана позже, по просьбе постановщиков балета, настаивавших на внесении в композицию пламенного танца и определивших мне срок в один вечер. Утром партитура была готова. С волнением мы слушали и его рассказ о трудном периоде в его творчестве, наступившем после выхода печальной памяти постановления ЦК ВКП(б), осудившего за «антиидейность» оперу Вано Мурадели «Великая дружба» и другие произведения, в том числе и ряд его. Подчеркивал, что всегда максимально стремился к тому, чтобы в каждом его произведении звучала родная армянская нота. Откровением для всех нас был эпизод встречи уже всемирно известного автора «Спартака» со своим земляком в Ватикане кардиналом Казаросом Агаджаняном, уроженцем Ахалциха, принявшим после избрания в 1937 году Патриархом всех армян-католиков имя Григория-Петра XV-го, а с 1958 года по 70-ые - префектом (руководителем) конгрегации распространения веры Ватикана. Во время радушной встречи с патриархом, на которой присутствовала и супруга композитора Нина Макарова, большое впечатление произвела осведомленность служителя церкви в области классической музыки, в том числе русских и армянских композиторов. На встрече присутствовала и родная сестра патриарха Елизавета, приехавшая погостить к брату в Рим из Ахалциха. Композитор забавно повторил ее слова, сказанные ему на характерном диалекте месхетских армян: «հոգնել եմ, տուն կուզիմ…» («устала, хочу домой»). По поводу поездки в Рим композитор отметил: «Я – атеист, но являюсь сыном народа, первым в истории официально принявшим христианство, и потому посещение Ватикана было моим долгом». По сей день в памяти звучат слова, сказанные им напоследок: «Люблю жизнь, природу, людей, особенно молодежь. Люблю труд, поиск. Без этого трудно достичь высот в любом деле, а в вашем деле очень важно быть справедливым и объективным». Сергей Аракелов Заслуженный журналист Грузии

-

Главный атомный разведчик СССР очерк о Гайке Овакимяне Сегодня общеизвестно, что в создании атомной бомбы в СССР огромная заслуга принадлежит советской внешней разведке и, в частности, легендарному разведчику, генерал-майору госбезопасности Гайку Бадаловичу Овакимяну, всю свою жизнь посвятившему укреплению мощи советской империи. Писатель и журналист Ашот Агабабян многие годы занимался изучением связанных с Овакимяном архивных документов. В результате через семь лет вышел в свет документально-художественный роман «Резидент», благодаря которому мы узнали о патриотической деятельности и подвигах этого славного сына армянского народа. Гайк Овакимян родился в нахичеванском селе Джаари в 1898 году. В дальнейшем вся семья переехала в Армению, где Гайк стал работать в Чрезвычайной комиссии (ЧК) Армении. В 1923 году Гайк Овакимян по партийной разнарядке был направлен на учебу в Москву. Окончив с высокими оценками Высшее техническое училище имени Баумана, он поступил в аспирантуру Химико-технологического института имени Менделеева, защитил диссертацию и получил степень кандидата химических наук. В годы учебы Гайк, питавший большую склонность к изучению языков, в совершенстве овладел шестью языками, в том числе английским, немецким и итальянским. Человек, обладавший столь исключительными способностями, попал в поле зрения руководителей государства. В 1931 году молодого кандидата наук пригласили на работу в советскую внешнюю разведку. В том же году Гайк Овакимян, имея при себе удостоверение сотрудника советского торгпредства, был направлен в советскую резидентуру Берлина. Ему дали псевдоним «Геннадий». За время работы в Берлине - до 1933 года - Овакимян сумел завербовать целый ряд известных немецких ученых и с их помощью добыть огромное количество ценнейших материалов и документов, которые в значительной степени способствовали научно-техническому прогрессу СССР и помогли сберечь немало интеллектуальных, финансовых и энергетических ресурсов страны, а также быстрейшему внедрению в промышленность новой технологии. В 1933 году Центр направил Овакимяна в США, на этот раз уже с более ответственной миссией: «Геннадию» было поручено, опять-таки под прикрытием работы в советском торгпредстве, сформировать и возглавить в нью-йоркской резидентуре отдел научно-технической разведки. В документах советской внешней разведки «Геннадий» характеризуется решительным, требовательным как к себе, так и к коллегам человеком, способным принимать самостоятельные решения, умеющим сочетать конспирацию с разумным риском. Именно эти его качества позволили советской разведке в США в предвоенный период добиться исключительных успехов - и это вопреки тому, что из-за неверных шагов Берии и неоправданных репрессий сеть советской разведки в те годы сильно поредела и ощущалась сильная нехватка агентов. Овакимян много раз обращался в Центр с просьбой расширить агентурную сеть, однако все его обращения остались безрезультатными. В этих условиях разведчик пошел на беспрецедентный шаг, обеспечивший новые достижения в военной, экономической и научной сферах СССР. Гайк Овакимян без санкции Центра осуществил разработанный им план — создал новое звено из доверенных агентов, которые, в свою очередь, самостоятельно занимались вербовкой новых, подотчетных им агентов. Многократно расширившаяся сеть позволила внедрить своих агентов практически во все сверхсекретные учреждения, добывать самую важную и свежую информацию. В области внешней разведки эта инициатива получила название «метод Овакимяна». В 1997 году газета «Московский комсомолец» писала: «В закрытом музее внешней разведки мы нашли ответ на вопрос, что стало причиной невиданного взлета советской военной техники до 1941 года. Как правило, источниками информации являлись высылаемые нашей разведкой из США данные. Американское направление координировал Гайк Бадалович Овакимян. Только за последний год своей разведывательной деятельности в США он переправил в СССР 31000 страниц сверхсекретной информации, 1055 комплектов чертежей и 163 образца новой техники (отметим лишь один из них — прототип самолета Ту-4)». В 1933-1941 гг. Овакимян был сначала заместителем резидента, а затем и резидентом (руководителем разведывательной сети) советской разведки в США. На этом посту он проявил себя во всем блеске. Именно Овакимян первым передал информацию о начале атомного проекта в США. Созданная им сеть была столь мощной и всеохватной, что Сталин узнавал почти обо всех разговорах в кабинете президента Рузвельта уже на следующий день. Кстати, здесь, в Нью-Йоркском химическом институте, защитил он и докторскую диссертацию. Большой интерес представляет драматическое противостояние между Гайком Овакимяном и Лаврентием Берией. Чем оно было вызвано и почему всесильный Берия сразу же не расправился с Овакимяном? Все началось 24 марта 1938 года. Берия отозвал из США резидента Гутцайта — его расстреляли как врага народа. Вместо него резидентом назначили Овакимяна. В тот же день он направил в Центр шифровку, адресованную Берии, в которой обвинял последнего в разгроме резидентуры. «Я не удивлюсь, если под предлогом неудовлетворительных результатов работы отделения такой же ярлык наклеите и на меня. Именно по этой причине настоятельно прошу найти мне замену», — говорилось в шифровке. Эти строки привели Берию в бешенство. Через два месяца Овакимян прислал новую шифровку, воспринятую буквально как пощечина Лаврентию Павловичу. Берия, Ворошилов и Каганович выступили с заявлением, в котором утверждали, что Советскому Союзу не нужна научно-техническая разведка, ибо достижения советских ученых и без того велики. «Появившееся в прессе заявление о том, что Аттике (СССР) не нужны присылаемые из-за рубежа данные научно-технической разведки, объясняю исключительно некомпетентностью и шапкозакидательскими настроениями», — пишет Овакимян. Такого Берия не мог простить. Расправа была неизбежна. Но когда в мае 1941 года ФБР арестовало Овакимяна, Рузвельт благодаря личному посредничеству Сталина распорядился освободить его. В присутствии Молотова и Меркулова Сталин, обращаясь к Берии, сказал: «Овакимян заслужил право умереть своей смертью, Лаврентий, хотя, я знаю, он прислал две телеграммы против тебя...». Возможно, именно это и спасло Овакимяна. После возвращения из США Гайк Овакимян оставался одной из ключевых фигур в советской разведке. В 1941-м он был назначен заместителем начальника Управления внешней разведки НКВД. В 1942-1947 гг. Овакимян возглавляет им же созданную атомную разведку, получившую кодовое название «Энормоз». Именно благодаря его настояниям Сталин назначил руководителем советского атомного проекта И. В. Курчатова. До этого Сталин даже не слышал о нем. Овакимян дружил со многими известными людьми. В 1948 году композиторы Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев были объявлены представителями антинародного формалистического направления в искусстве. Последние двое подверглись преследованиям, а Араму Ильичу во многом благодаря Овакимяну удалось избежать их. Берии удалось отомстить Овакимяну лишь в конце 1947 года. Заместитель начальника внешней разведки страны генерал-майор Гайк Овакимян был без объяснения причин уволен из системы. 49-летний талантливый разведчик на полтора года уединился в своем доме. Но о его талантах не забыли: Овакимян был назначен руководителем Научно-исследовательского института азотной промышленности. Впрочем, стараниями Берии через три года он был уволен и с этой должности. Этот новый удар Гайк Овакимян перенес с присущей ему стойкостью. Ему еще суждено было увидеть смерть Сталина, арест и казнь Берии. С 1952 по 1967 гг. бывший разведчик возглавлял лабораторию в НИИ, продолжая по мере сил своих служить родине. Перед смертью он успел прошептать лишь: «Я не успел ничего сделать... ничего не успел...». И это сказал человек, о котором историки, изучив спустя 30 лет после его смерти сверхсекретные документы госбезопасности, будут говорить с восхищением. Тагуи Асланян

-

Новрузали Мамедов не умер! Его убил Азербайджан Ближе к вечеру 17 августа Voskanapat.info получил сообщение: «Только что в тюремной больнице города Баку скончался Новрузали Мамедов, 69-летний главный редактор газеты «Толыши сядо» («Голос талыша»), заместитель руководителя Талышского Культурного центра, ученый-лингвист, заведующий сектором Института языкознания НАН Азербайджана». Откровенно говоря, смерть талышского патриота и общественного деятеля была насколько неотвратимой, настолько и ожидаемой. Новрузали Мамедов приобрел за два с половиной года пребывания в бакинских застенках множество болезней, которые неумолимо подтачивали его здоровье. Об этом было известно. Множество организаций, в том числе и Voskanapat.info, обращались к мировой общественности с просьбой оказать влияние на Азербайджанскую республику и добиться помещения пожилого ученого в больницу. Пусть даже тюремную. Добиться этого удалось лишь в конце июля, однако доходящие из тюремной больницы сведения ужасали своей невероятной бесчеловечностью. Достаточно сказать, что первые три дня пребывания в «больнице» ему не выдавали даже постельных принадлежностей, не говоря уже о квалифицированной медицинской помощи. Медицинский персонал относился к талышскому профессору «согласно указаниям»: ему не давали необходимых лекарств, пищи, за ним не ухаживали, постоянно оскорбляли. Словом, против больного человека применялся весь профессиональный набор азербайджанских тюремных надзирателей, не зависимо от цвета униформы. По сути, Новрузали Мамедов был обречен. Нельзя сказать, что о тяжелой участи профессора никто не знал. Талышские патриоты и правозащитники били в набат, просили и требовали облегчить его участь, пересмотреть заказанное свыше решение неправедного суда. После предоставления необходимых документов, доказывающих невиновность Новрузали Мамедова в инкриминируемых ему преступлениях, европейские блюстители прав человека вынуждены были отреагировать. 27 октября 2008 года (спустя почти два года после ареста ученого! – Л. М.-Ш.) Всемирная организация против пыток (ВОПП, Женева, Швейцария) и Международная Федерация по правам человека (МФПЧ, Париж, Франция) приняли совместное заявление-обращение в связи с осуждением Новрузали Мамедова на десять лет лишения свободы за «государственную измену» и за «разжигание национальной, расовой и религиозной ненависти». На этом, как легко догадаться, европейцы сочли свою миссию выполненной. Что-то сказала и глухо замолчала «Международная амнистия». Не сомневаюсь: теперь они снова заговорят. Выступят с различными ничего не значащими заявлениями, чтобы… вновь замолчать, оставив талышей наедине с их болью, оскорбленным национальным чувством и узурпированной родиной. А Азербайджан продолжал медленно убивать талышского активиста. Необходимо сказать, что Н. Мамедов политикой не занимался. Более того, до самого своего ареста он считался (и являлся) лояльным Азербайджанской республике ученым. Но разве истинный ученый может лукавить в своих изысканиях? И Мамедов совершил «преступление», которое в кичащемся этнической и религиозной толерантностью Азербайджане не прощается. В газете «Толыши сядо» («Голос талыша»), главным редактором которой он являлся, Н. Мамедов «осмелился» написать о нетюркском происхождении приватизированных Азербайджаном исторических деятелях. В том числе Низами и Бабеке. Этого оказалось достаточно, чтобы ученого арестовали и судили. На суде также выяснилось, что в течение трех месяцев газете «Толыши сядо» оказывал помощь в размере одной тысячи долларов иранский ученый. Теперь к обвинениям в адрес Н. Мамедова «логично» добавились статьи: «шпионаж в пользу Ирана», «государственная измена» и другие, в частности, обращение Мамедова в международные организации (ООН, ОБСЕ и т. д.) с информацией о нарушении прав национальных меньшинств и формировании отрицательного имиджа Азербайджана, обращение в Общественное телевидение с целью открытия передач на талышском языке, регистрация в Министерстве юстиции Талышского культурного центра и газеты «Толыши сядо», сотрудничество с зарубежными исследователями и написание научных трудов… на основе полученных в местах компактного проживания талышей «разведданных»... Все это было бы смешно, если бы не закончилось столь трагично. Интересно, что в 38-страничном обвинительном заключении против Н. Мамедова появилась формулировка «Измена родине посредством помощи Ирану в его враждебной деятельности». Обвинение сочло, что Мамедов передавал информацию Ирану о возможности создания талышской автономии посредством… публикаций в газете «Толыши сядо». Невозможно без восхищения мужеством Н. Мамедова читать отрывки из стенограммы судебного заседания. Он прекрасно понимал: от него требуется покаяние и отречение не только от сделанных им научных выводов, но и от собственной национальной принадлежности. В этом случае карательная машина Азербайджана могла проявить снисходительность, возможно, даже помиловать его. Но Н. Мамедов не пошел на сделку с совестью, не уронил чувства собственного достоинства и национальной принадлежности. Поистине пророчески звучали на суде его слова. «Я прекрасно понимаю, что меня судят за мое этническое происхождение, за то, что я талыш. Я горжусь тем, что я талыш! И если быть талышом преступление, то, думаю, требуемые прокурором для меня 12 лет, недостаточный срок для такого «преступления». Посему требую для себя пожизненного приговора». Н. Мамедов действительно оказался осужденным «пожизненно», вернее, его убили, превратив десять лет в пожизненный срок. Азербайджан отнял у талышей Родину, язык, историю, литературу, духовное наследие… Сегодня (сегодня ли?) Азербайджан приступил к физическому уничтожению талышской интеллигенции, талышских патриотов, сотни и тысячи из которых находятся в вынужденной эмиграции. Обезглавить нацию и уничтожить. Лишить талышский народ духовных лидеров, чтобы окончательно расправиться с ним. Новрузали Мамедов не умер! Его подло убили. У убийцы нет конкретного лица, но есть конкретное имя – Азербайджанская республика. Но она жестоко просчиталась. Новрузали Мамедов, несгибаемый талышский патриот, самой своей смертью высоко поднял знамя Талышского национального движения, талышской культуры, талышского национального самосознания. Для миллиона живущих в Азербайджанской республике талышей. Ибо гибель истинного героя всегда порождает тысячи и тысячи последователей.

-

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана подтвердила факт ранения своего военнослужащего на линии соприкосновения сторон. Прапорщик Эльчин Джамал оглы Курбанов получил пулевое ранение в селезенку в Тертерском районе. Медики расценивают его состояние как тяжелое. Курбанов (1985 года рождения) родился в селе Союкбулак Акстафинского района и был призван на воинскую службу Акстафинским райвоенкоматом. hayastan.com

-

Что светит экономике Азербайджана в период

Pandukht replied to Spezzatura's topic in Economy and State

Снос Черкизовского рынка в Москве начнется во вторник Снос павильонов на территории закрытого полтора месяца назад крупнейшего в Москве Черкизовского рынка начнется во вторник 18 августа в 11.00, сообщила пресс-служба префектуры Восточного административного округа столицы. РИА-Новости -

Армения может разместить военные базы в Дагестане и Дагомысе Армения может получить возможность строительства двух военных баз на российской территории с целью защиты безопасности транспортно-коммуникационных сетей, связанных со снабжением республики. Как сообщил источник в Объединенном штабе ОДКБ, такая возможность существует, в частности, в рамках соглашения о создании Коллективных сил быстрого реагирования в составе ОДКБ. Источник сообщил, что данная тематика обсуждается в военных кругах двух стран. "Речь идет о возможности размещения ограниченного контингента, осуществляющего охрану безопасности транспортной инфраструктуры", - отметил источник. Местом размещения называют Дагомыс (Краснодарский край) и Дагестан. Regnum

-

http://pandukht.livejournal.com/54320.html

-

Что светит экономике Азербайджана в период

Pandukht replied to Spezzatura's topic in Economy and State

238-ой отправляется в баню на трое суток. Во-первых, жутко воняет. Во-вторых, после помывки учится пользоваться транслитом, умник. -