-

Posts

9,105 -

Joined

-

Last visited

Content Type

Events

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Pandukht

-

Армен Айвазян СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН Почти век минул после Геноцида армян. Однако и сегодня последствия этого страшного удара ощущают Армения, армянский народ и каждый армянин. Реабилитация и оздоровление Армении и армянского народа потребуют еще много времени. Начертим картину потерь, жертв и последствий геноцида, воздействие которых ощущается по сегодняшний день и для армянского народа, и для всей международной политической системы. Все это необходимо оценить в аспекте стратегических критериев. 1. Потеря жизненного пространства До 1915 года территория обитания армянского этноса на протяжении тысячелетий охватывала все Армянское Нагорье, т. е. всю историческую Армению. В геостратегичес-ком аспекте эта обширная территория более чем в 350 тысяч кв. км напоминает огромную крепость с целым рядом «укрепрайонов», каждый из которых самостоятельно может обеспечить свою защиту. Захват иноземными захватчиками одного или нескольких из этих областей еще не означал захват всей Армении, поскольку сосредоточенные в других местах армянские силы имели возможность для перегруппировки, и затем, в удобный момент перейдя в контрнаступление, снова становились хозяевами захваченной территории. Именно так и было вплоть до XIII-XIV веков. Ситуация кардинально изменилась в XV-XIX веках, когда армянская государственность надолго была упразднена, а его вооруженные силы были в основном уничтожены (мелкие военные формирования сумели сохраниться лишь в некоторых горных областях). В эти тяжелые времена основным залогом существования страны Армения стал демографический фактор – сохранение армянами этнического большинства на ее территории. Когда в результате татаро-монгольских и туркменских походов или турецко-персидских войн какая-либо часть Армении разорялась, иногда становилась безлюдной, через короткое время армяне из других регионов Армении вновь заселяли и осваивали родную землю, свято веря, что отечество рано или поздно обретет свободу, независимость, экономическую и военную мощь. Области и районы Армении являлись не просто территорией, а пятитысячелетним жизненным пространством и Родиной. Наихудшим последствием геноцида является то, что армян оторвали и удалили от их жизненного пространства. В стратегическом плане потеря среды обитания лишила армян их былой возможности иметь несколько оборонительных рубежей. Осталась маленькая Армения – единственная одинокая крепость. Она более не имеет возможности для отступления или перегруппировки сил. Армения более не имеет права ни на одно поражение. В противном случае, это станет концом Армении и армянской нации. 2. Культурные потери Неисчислимы наши культурные потери. Это не только отдельные церкви, различные неповторимые архитектурные памятники и сооружения, но и созданные в Армении на протяжении тысячилетий города, деревни, крепости, десятки тысяч рукописей, в которых были обобщены гений и знания армянского народа. Приведем один только факт: сегодня во всем мире сохранилось столько армянских рукописей, сколько было уничтожено во время геноцида; были уничтожены и канули в небытие бесценные сведения и тайны, лишив нас духовного наследия предков, оторвав нас от их мысли и духа. 3. Материальные потери Конфискация и грабеж всего имущества и недвижимости западных армян, подвергшихся геноциду, поставил их в положение, при котором они, вместо созидательной работы в пользу укрепления и обогащения коллективной национальной жизни, вынуждены были на чужбине тяжелым трудом обеспечивать физическое существование своих семей. 4. Психологическая травма В психологическом плане потеря жизненного пространства лишила армян ежедневного общения с природными, а также рукотворными национальными символами, тем самым уничтожив саму возможность естественного духовного развития армянской нации. Одновременно, геноцид породил во многих армянах комплексы неполноценности – неверие в будущее нации, в некоторых случаях даже отрицание национальных интересов и ценностей, преклонение перед всем иностранным. 5. Уничтожение народа - руководства, организованных общин и национальных структур Во время Геноцида армян были уничтожены не только огромные людские массы, но и народ, который был объединен и организован вокруг своих традиционных структур. Уничтожению подверглись общины, церкви, школы, многочисленные и разнообразные армянские организации, наконец – руководство армянской нации, включая политическую, интеллектуальную и культурную элиты. После геноцида, рассыпавшись по всему миру, всего лишь малая часть армянской диаспоры сумела вновь объединиться вокруг воссозданных национальных структур. Остальная же часть армян, нашедших убежище на чужбине, была вовлечена в чужеродную среду и постепенно ассимилировалась. Уничтожение вековой организационной инфраструктуры армян явилось одним из тех важных объективных факторов, который не позволил оказавшимся на чужбине осколкам армянства создать единую, объединяющую всю диаспору организацию. 6. Людские потери (человеческие потери армян в ХХ веке) Для понимания проблем, стоящих сегодня перед армянством, необходимо ясно представлять себе ужасающие итоги не только геноцида, но и трагедий, преследующих наш народ в течении всего последнего столетия. Людские потери во время этих катастроф повлияли не только на численность нашей нации, но и на ее совокупное качество. Проведенный в четыре этапа Геноцид армян, с 1894 по 1922 гг., уничтожив армянскую цивилизацию на большей части ее автохтонной территории, отнял жизни более 2 миллионов человек (около 300 тысяч армян было уничтожено в 1894-96 гг., 1,5 миллиона в 1915-16 гг., около 300 тысяч в 1918-1922 гг.). Провозглашенная в 1920-1921 гг. в центральной части Восточной Армении маленькая Советская Армения, за семидесятилетний период относительного мира и стабильного развития, сумела обеспечить серьезный прогресс в области экономики и культуры. Но в течение этого же времени армяне понесли огромные человеческие потери. Так, в 1920-1921 гг. был репрессирован почти весь армянский офицерский корпус, закаленный в период независимости в национальном духе. В 1930-е гг. жертвой большевистких репрессий стал цвет армянской интеллигенции, наряду с тысячами рядовых граждан. В 1941-1945 гг. в Великой Отечественной войне приняли участие около 600 тысяч армян, из которых около 300 тысяч погибли. Для того, чтобы представить насколько эта цифра ужасна для малочисленного армянского народа, достаточно отметить, что во время Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки и Великобритания потеряли почти столько же, соответственно – 291.557 и 357.116 погибших. Организованная сталинским режимом в 1949 году депортация армян из Армении в Алтайский край стала причиной для тысяч новых потерь. Беспрецедентно благоприятным периодом стабильности и экономического роста был период с 1954 по 1988 годы. Однако, начиная с 1988 г., существование армянской нации на этом последнем осколке Армении вновь было поставлено под вопрос: Спитакское землетрясение унесло жизни около 30 тысяч человек и полностью разрушило почти треть страны, включая по численности второй и третий города Армении – Гюмри и Ванадзор. В последующей Карабахской войне погибло около 7 тысяч армян. Сопровождалось все это эмиграцией, не прекращающейся и по сей день. Из Армении уже выехало более миллиона человек. К сожалению, за геноцидом последовал долговременный период, в течение которого армянам просто запретили в открытую говорить о своих жертвах и потерях, думать о путях выздоровления. Следует отметить, что Советская Армения не была формой полноценной армянской государственностии и не могла (да и не предполагала) преодолеть последствия геноцида, включая самое главное – реституцию исконно армянскиx территорий или хотя бы их части (будь то в Восточной или Западной Армении), что только и могло обеспечить безопасное развитие армянской нации в случае возможного распада Советской империи. Не был, да и не мог быть решен вопрос и о другом изнуряющем последствии геноцида – постоянно проходящем в диаспоре процессе ассимиляции – «белом геноциде». Возможность прибегнуть к организованной борьбе во имя восстановления национальных прав у армян появилась довольно поздно, только начиная с 1960-х годов. Подобная потеря времени обошлась дорого - за это время сотни тысяч армян стали жертвой «белого геноцида», а враг еще более укрепился на завоеванных позициях. Понятно, что подобные территориальные, духовные, культурные, материальные и людские потери должны были повлиять и на общий потенциал нации. Однако после всего пережитого, армянский народ нашел в себе силу для победы в навязанной ему карабахской войне 1991-1994 гг. и выстоял минимально необходимую территорию, обеспечивающую безопасность своей воссозданной государственности в лице Республики Армения и Нагорно-Карабхской Республики. * * * Однако, Геноцид армян имел катастрофические последствия не только для армянского народа, но и для всей международной политической системы, в особенности в Европе и на Ближнем Востоке. Убиение целого народа и безнаказанность за содеянное воодушевили самые реакцонные силы, послужили им примером для подрaжания. Учитывая последствия Геноцида, заключенный в августе 1920 года Севрский договор предусматривал существование независимой Армении на такой территории, которая была бы способна обеспечить ее военную и экологическую безопасность. Но игнорирование Севрского договора и его замена Лозанскими соглашениями в 1923 г. прямым образом способствовали возникновению фашизма в 1920-30-х годах и уничтожению масс по этническому признаку уже в сердце самой Европы. Во-первых, безнаказанность Турции за Геноцид армян продемонстрировала, что решение политических задач путем истребления миллионов мирных людей – приемлемая практика. Забвение Армянского вопроса в Лозанне было мощной пропагандой безнравственности в международной политике, которая очень скоро отомстила ее авторам – европейским государствам и России. И преступный фюрер Третьего Рейха А. Гитлер, и великий палач народов И. Сталин были детально осведомлены о ходе, методах и результатах Геноцида армян. Они извлекли для себя соответствующие «уроки», которые впоследствии, всего через полтора-два десятилетия, применили в своих геноцидальных проектах. Об этом, в частности, наглядно свидельствует брошенный А. Гитлером в 1939 г. риторический вопрос – «в конце концов, кто сегодня помнит уничтожение армян». Во-вторых, есть все основания утверждать, что одним из последствий Геноцида армян стало создание на периферии Европы первого фашистского государства –Республики Турция, которая имела все основные признаки, присущие фашизму и нацизму возникшим позднее в Италии, Германии и некоторых других государствах Европы. Среди этих признаков отметим тоталитаризм, крайний шовинизм, массовые репрессии, вплоть до депортации и уничтожения, по отношению к национальным меньшинствам (в Турции подверглись геноциду не только армяне, но и греки, асоры, курды, все выступления которых за свои национальные права подавлялись в Турции самым жестоким образом в 1925, 1927, 1937, а в 1980-90-х гг. депортации подверглись более двух тысяч курдских деревень), установление полного контроля над политической мыслью, абсолютное подчинение личности государству, культ личности (культ Ататюрка до сих пор остается в силе), милитаризация всех областей жизнедятельности, агрессия (Турция прибегла к военной агресии против Сирии, Кипра, Ирака, формой агрессии является также политика Турции против Армении сразу же после распада Советского Союза, включающая наземную блокаду, отрицание Геноцида армян, отказ от установления дипотношений, всемирная и разносторонняя поддержка и помощь Азербайджану в подготовке к новой военной авантюре против Армении). Нас не должно вводить в заблуждение то, что возникновение фашизма в Турции не получило адекватной оценки ни в советской, ни в западной историографии. Это тоже имеет свое объяснение: в СССР было просто невозможно назвать Ататюрка фашистом, поскольку «вождь мирового пролетариата» В. Ленин заключил с ним договор о братстве. А на Западе подобная оценка не давалась, так как Турция всегда считалось барьером против России и ключевым стратегическим союзником, что в 1952 г. было оформлено ее вступлением в НАТО. Попытки забвения и отрицания Геноцида армян по сиюминутным политическим соображениям, попытки реабилитации Турции без понесения ею должной ответственности, а именно – без соответствующих территориальных и иных компенсаций и реституций в пользу Армении, все подобные попытки чреваты порождением и повторением новых геноцидов. В этом и заключается основной вывод, который мировое сообщество всё еще должно сделать. 17 декабря 2008 г.

-

В Джавахке запретили открывать памятник армянскому художнику Художественный руководитель ансамбля песни и пляски «Карин» Гагик Гиносян сегодня на встрече с журналистами сообщил, что им не удалось открыть памятник художнику Вардгесу Суренянцу в столтце Самцхе-Джавахка Ахалцхе, так как грузинская сторона воспрепятствовала этому. После долгих стараний армянской стороны, которая арендовала зал и организовала собрание до открытия памятника, по словам Гиносяна, им сказали, что нет надобности в торжественном мероприятии, достаточно просто установить мемориал. Худрук отметил, что в связи с днем рождения художника на мероприятие собрался и ансамбль «Карин», однако ему пришлось вернуться, узнав, что открытие отменяется. Гиносян обеспокоен тем фактом, что в армянонаселенном Ахалцхе, который стал родиной многих известных армян, создалась ситуация, когда открыть памятник стало проблемой.

-

Арис Казинян ГЕЙДАР АЛИЕВ: ГЕНЕРАЛ НКВД И «ОТЕЦ НАЦИИ» Сотканный из, казалось бы, несовместимых слоев исторических напластований, он воистину являлся человеком-эпохой, уникальным олицетворением всего того, что XX век успел сосредоточить в созданном им же демографическом понятии – азербайджанец. Почти вековой сфинкс, который, несмотря на все хронологические перипетии, охранял и, как ему представлялось, еще долго должен был охранять созданную им же пирамиду власти. Как и всякий памятник эпохи, он, право же, застрахован самой историей. Впрочем, профессиональный чекист Гейдар Алиев всегда отличался особым умением вовремя застраховаться, благодаря чему ему и удавалось каждый раз выходить сухим из всепоглощающего водоворота революционных перемен. Более того, именно он и стал «отцом азербайджанской нации»… Между тем, «внешняя оболочка» жизни этого деятеля весьма походит на эволюцию карьерного роста вполне заурядного, пусть даже очень удачливого советского функционера. Она действительно не выдает сколь-нибудь значительных деяний и достоинств своего героя, обрамляя их скупыми биографическими (чаще – автобиографическими) строчками... В данном материале мы постараемся рассмотреть некоторые вопросы жизни и деятельности Гейдара Алиева, которые действительно скрываются за внешней оболочкой его биографии. Практически каждая судьбоносная дата карьерного роста азербайджанского лидера базируется на особом субстрате, который преднамеренно игнорируется. Ибо в противном случае, возникнет больше вопросов, чем ответов, что совершенно недопустимо с точки зрения официальной бакинской историографии. Ведь Гейдар Алиев – не Вопрос, а именно Ответ азербайджанской истории. *** Гейдар Алирза оглу Алиев родился 10 мая 1923 г. в Нахиджеване (в советско-татарской транскрипции – Нахичевань). К этому периоду этот край исторической Армении уже второй год, как находился под юрисдикцией Советского Азербайджана, причем бакинские власти принимали весьма радикальные меры в отношении автохтонного армянского населения. В частности, в 1926 г. руководство Азербайджана, несмотря даже на факт существования ЗСФСР, отказало армянским беженцам из Нахиджевана в просьбе возвратиться в родные очаги, мотивируя отказ тем, что «Нахичеваньская АССР малоземельна». В итоге эта часть Армении был тюркизирована, и армянский этнический элемент почти перестал там существовать. Впрочем, официальная биография Алиева на сей счет передает иную информацию: «Зангезурский уезд – это особая тема и особая боль азербайджанцев. Именно в Нахичевани нашли пристанище многие азербайджанцы, бежавшие от ужасов и трагедий, постигших мирное население во время похода в Зангезур армянских банд. Однажды здесь, на берегу реки Алинджа, что у высокой горы, азербайджанцы столкнулись с особой тактикой уничтожения армянскими боевиками жителей азербайджанских сел, когда, уходя, боевики возвращались вновь. То утро в Джомардлу началось трагически. Казалось бы, ничто не может нарушить покоя в этом райском уголке природы, в этом прекрасном живописном селе, расположенном на полпути к вершине. Однако выстрелы, ранним утром гулким эхом отдающиеся в горах, внесли столько ужаса в души женщин и детей, что решение было однозначным – бежать. Именно так начался исход азербайджанцев из Зангезура в Нахичевань». Страницы официальной биографии Гейдара Алиева, которые сегодня преподносятся уже как нечто и вовсе легендарное, неразрывно связаны с «описываемыми» событиями. И далее: «Нахичевань того периода была уникальным городом. С одной стороны, Нахичевань была, безусловно, типичным азербайджанским городом, расположенным на перекрестке древних караванных дорог и имеющим древние просветительские традиции, восходящие к обычаям средневековых городов. С другой стороны, Нахичевань и ее обитатели помнили о времени, когда она была столицей государства атабеков Ильдеизидов, и гордились своим историческим прошлым, культивируя в своих детях те традиции гражданственности, без которых не может быть и государственности». Помимо официальной версии «явления Гейдара народу», существует так и не одобренная бакинскими властями «внутриполитическая гипотеза», которая в ранге вполне устоявшейся догмы тиражировалась всегда, в том числе и со стороны самих татар: будущий «отец народа» родился не в Нахиджеване в 1923 г., а в 1919 г. в упомянутой выше деревушке Джомардлу, что в Сисианском районе Армении. Справедливости ради следует заметить, что еще лет 20 назад в окрестных сисианских селениях Ашотаван, Ацаван и Тасик жили люди, утверждавшие, что были лично знакомы с маленьким Гейдаром, который покинул Джомардлу с единственной целью – получить образование в Нахиджеване, где он жил в доме своего родственника Наджафали. Так оно или нет – судить не нам, однако достоин внимания следующий факт: Джомардлу, являясь, мягко говоря, отнюдь не самым крупным населенным пунктом Советской Армении, был вместе с тем единственным азербайджанонаселенным селом, откуда уже в зрелые советские годы еженедельно выезжал комфортабельный автобус, связывающий эту деревушку с Баку. Вернемся, однако, к официальной версии биографии Гейдара: «Долгий, мучительный, страшный путь через бездорожье, дорога, выбираемая по наитию, руководствуясь лишь инстинктом выживания. Старшие братья Алиева на всю жизнь запомнят эти горные тропы и ранящие ноги мелкие и крупные камни на этих горных зангезурских тропинках, эти травы, деревья и кустарники, утолявшие их голод, дававшие им тень и приют. Нахичевань была воспринята ими как земля обетованная. Именно здесь, в Нахичевани, Алирза из селения Джомардлу и Иззет-ханум из селения Сисиан обрели надежду на лучшую жизнь. Жилье удалось снять. И здесь в доме Наджафали 10 мая 1923 г. появился на свет Гейдар Алиев. Позже удалось купить домик с небольшим двориком. Жаль, что история не донесла до нас этого дома. Во время массового строительства он был снесен, и на его месте возведено типовое здание. Отец Алирза работал на железной дороге, мать – Иззет-ханум, занималась воспитанием детей, которых в семье было восемь: пять мальчиков и три девочки. Дети сполна смогли реализовать свой внутренний потенциал в различных областях, и каждый человек, обращающийся к истории этой семьи, желает постичь корни этого «феномена Алиевых»: каким образом в глухой провинции, на самой окраине бывшей империи могла появиться семья, члены которой представляли огромную страну на научных конференциях и политических форумах». *** Гейдар Алиев был четвертым ребенком в семье. Старший брат Гасан, который в 50-е годы в качестве секретаря ЦК руководил развитием сельского хозяйства АзССР, а с конца 80-х стал основателем экологического движения в Азербайджане, довольно часто рассказывал о высокогорном Сисианском перевале, который он и его семья «вынуждены были преодолевать, чтобы, минуя Бичалах и Шахбуз, вдоль русла Восточного Арпачая наконец-таки добраться до Нахичевани». Второй брат Гусейн неоднократно признавался, что с раннего детства мечтал запечатлеть на холсте «чарующие пейзажи Родины – Зангезура». Впрочем, любил рисовать и сам Гейдар: «Я действительно с юношеских лет любил рисовать, – признавался он в 2001 г. – Поскольку художественного института в Баку не было, я после школы выбрал родственную специальность – поступил на архитектурный факультет. В Нахичевани, где я родился, много древних памятников X-XII веков. Я рисовал их и так приобщился к архитектуре. Думаю, если бы закончил учебу, стал бы неплохим архитектором. Однако судьба распорядилась по-другому, и я стал, надеюсь, неплохим политиком». По окончании в 1939 г. Нахичеванского педагогического техникума Гейдар учился на архитектурном факультете Азербайджанского индустриального института (ныне Азербайджанская государственная нефтяная академия). Начавшаяся война не позволила 18-летнему студенту завершить образование, однако создала предпосылки для его становления именно как будущего архитектора азербайджанской политики. По крайней мере, с 1941 г. он работал заведующим отделом в НКВД Нахичеванской АССР и Совете народных комиссаров Нахичеванской АССР, а в 1944 г. был направлен на работу в органы государственной безопасности. Впрочем, следует отметить, что, когда началась война, студент Алиев, как и все, кто родился в 1923-м, должен был отправиться на фронт. Но Гейдар – очевидно, не без рекомендации своего всесильного дяди Гасана – остался в родном городке и при должности заведующего отделом сельского хозяйства Совнаркома Нахичеванской АССР (родной брат его отца в 1930-40 гг. был секретарем компартии Азербайджана, и о нем тогда говорили, что «он первый среди курдов защитил кандидатскую диссертацию»). Много лет спустя, когда Алиев уже работал в Москве, в ЦК КПСС поступило письмо, в котором сообщалось, что Алиев в 1941 г. представил в военкомат «липовую» справку о туберкулезе. Тогдашний председатель Комитета партийного контроля Борис Пуго отправил в Азербайджан комиссию для проверки вопиющего факта биографии члена Политбюро. Никаких справок, конечно, комиссия не обнаружила. Но странно, что не обнаружились и другие документы. Например, в метрической книге нахичеванской мечети не оказалось записи о рождении младенца Гейдара! И свидетельства о рождении тоже не нашлось. Зато в педтехникуме сохранилось вступительное заявление, в котором Гейдар собственноручно написал, что родился в 1922г. Что же касается автора, подписавшего письмо в ЦК, ему пришлось покинуть Азербайджан и скрываться в Ленинграде у тогдашнего первого секретаря обкома Романова. История с уклонением Алиева от службы в армии всплыла в 1991 г. и была опубликована в азербайджанской «Сельской газете». Так или иначе, но в 1944 г. молодого Гейдара взяли на работу в органы госбезопасности. Разумеется, не без рекомендации все того же дяди Гасана. *** Следует отметить, что среда, в которой протекало становление будущего генерала КГБ, обусловила особый вектор его деятельности, базирующийся, в том числе, на традиции урезывания армянских земель. На этой теме стоит остановиться подробнее. В частности, в 1923 г. от Карабаха, каким он понимался даже при принятии известного постановления Кавбюро от 5 июля 1921 г., были отчуждены и административно самоопределены Лачинский, Кельбаджарский, Кубатлинский, Джебраильский, Шаумянский, Ханларский, Гетабекский районы и другие территории, и лишь на основе оставшейся площади была создана Автономная область Нагорного Карабаха (АОНК). Часть отчужденных территорий была принесена в жертву виртуального образования «Красный Курдистан». Осуществленные в 1921-1923 гг. махинации по передаче «откровенно социалистическому Азербайджану» неоднозначно «советизированных» армянских земель нашли свое продолжение и в последующем. В 1927 г. десять армянских населенных пунктов Гетабекского района были переданы Шамхорскому району. Примечательно, что все это имело место в период существования ЗСФСР, когда казалось, что для подобных переделов не должно быть особого повода. Однако как раз по постановлению Президиума ЗСФСР от 18 февраля 1929 г. Азербайджану была передана территория площадью 4739 кв. км, до этого принадлежавшая АрмССР (площадь которой составляла 34539 кв. км) . Мы обращаем внимание на эти «детали», так как именно в такой среде и протекало становление будущего «отца азербайджанской нации». Очевидно, ему было известно содержание письма лидера армянских коммунистов Григория Арутюнова, адресованное в 1945 г. Иосифу Сталину: «ЦК и Совнарком Армении вносит на рассмотрение ЦК ВКП(б) и Советского правительства вопрос о включении в состав Армянской ССР Нагорно-Карабахской области Азербайджанской ССР в качестве Карабахской области». К началу 60-х Гейдар Алиев уже считался специалистом по этой теме и прекрасно разбирался в сути вопроса. Его карьерный рост в системе НКВД-КГБ эволюционировал в течение 20 лет; в 1964 г. он был назначен на пост заместителя председателя, а уже в 1967 г. – председателя КГБ при Совмине Азербайджанской ССР. Но какие именно события предвосхитили столь резкий скачок в карьере чекиста- Об этом также стоит поговорить поподробнее... В 1966 г. на столе заместителя главного азербайджанского гэбэшника лежала копия письма в ЦК КПСС и Совет Министров СССР от первого секретаря ЦК Компартии Армении А. Кочиняна. Оно было написано 30 сентября того же года и имело следующее содержание: «Передача Нагорного Карабаха Армении покончит с тем неестественным положением, когда малочисленный армянский народ в условиях Советского Союза имеет две государственности – одна союзная республика и рядом – автономная национальная область, но уже в составе другой союзной республики. На основе вышеизложенного... считаем крайне необходимым обсуждение вопросов возвращения Армении Нахиджевана и Нагорного Карабаха». Далее события развивались в ускоренном режиме. В 1967 г. лидер армянских коммунистов Антон Кочинян обратился к первому секретарю Азербайджанской ССР Ахундову с просьбой провести встречу по Карабахскому вопросу. Данное обращение вытекало из специального постановления секретариата ЦК КПСС о создании армянской и азербайджанской республиканских комиссий для совместной подготовки проекта решения проблемы НКАО. Само постановление, в свою очередь, стало своеобразным ответом на процитированное выше известное обращение Кочиняна от 30 сентября 1966 г. в адрес ЦК КПСС, Совета министров СССР и лично Леонида Брежнева. Для руководителя советского Азербайджана подобная просьба не стала неожиданностью. Ахундов принял предложение Кочиняна, однако продлил сроки предполагаемой встречи, ссылаясь на отпуск, который намеревался провести в Румынии. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что такой ответ был специальной разработкой и являлся частью заранее продуманного плана: именно в Румынии (Констанце) он провел встречу с послом Турции в этой стране и проинформировал о последних событиях. Что произошло дальше, можем догадываться исходя из фактов: именно в период пребывания Ахундова в Румынии первый секретарь партийного обкома Татарской АССР вдруг обратился в Москву с предложением объединить Татарию и Башкирию и создать Татаро-Башкирскую советскую республику в составе СССР. На вопрос председателя КГБ СССР Ю. Андропова о причинах подобного предложения руководитель Татарии ответил, что «тюркские народы желают объединиться так же, как армяне Нагорного Карабаха с Арменией». Наличие непосредственной связи между всеми этими событиями не подлежит сомнению. Очевидно, что Кремль не мог позволить себе очередной перекройки административных границ, ибо такой сценарий спровоцировал бы масштабную цепную реакцию и всплеск сепаратистских настроений. Собственно, на подобную реакцию Москвы и был рассчитан весь план. Обращение Антона Кочиняна в некоторой степени следует рассматривать в качестве предтечи событий 1988 г.: подобно тому, как известное решение внеочередной сессии Совета народных депутатов НКАО от 20 февраля имело своим следствием резню в Сумгаите, так и постановка того же вопроса в 1967 г. послужила поводом для убийства восьмилетнего Нельсона Мовсесяна. Директор сельской школы села Куропаткино Мартунинского района Аршад Мамедов и его родственники, А. Х. Мамедов и З. С. Мамедов, организовали убийство армянского школьника с особой жестокостью – выкололи глаза и вбили гвозди в голову; позже Аршад Мамедов с почестями был похоронен в Баку, на аллее славы азербайджанского народа. На его похоронах присутствовал лично председатель Совета министров Азербайджана Э. Н. Алиханов, а на надгробном памятнике Мамедова была изображена книга – как символ просвещения азербайджанского учителя. Эти события долгое время держали в напряжении центральное руководство страны. Именно в 1967 г. в Нагорный Карабах и был командирован ответственный работник КГБ Э. Норманн, который, ознакомившись с обстановкой на месте, доложил Ю. Андропову о необходимости назначения нового руководителя органов безопасности Азербайджанской ССР, причем непременно из центра (некое подобие Особого комитета А. Вольского). Однако против этого решительно выступили первый секретарь Ахундов, а также первый заместитель Андропова С. Цвигун (бывший глава КГБ Азербайджана); именно в 1967 г. на эту должность и был выдвинут любимчик Ахундова Гейдар Алиев. Проблему решили замять и даже более того: «за выдающиеся успехи в социалистическом строительстве» Нахичеванская АССР и НКАО были награждены орденами Ленина. *** Именно в 1967 г. на проходившей в Баку IV конференции народов Азии и Африки, Гейдар Алиев впервые публично признался в своей любви к руководителю советского государства: «Доклад Леонида Ильича Брежнева – выдающийся вклад в теорию марксизма-ленинизма, в практику Коммунистической партии, он являет собой истинно ленинский образец творческого подхода к основным задачам. Выдающаяся роль в борьбе за мир и безопасность народов принадлежит лидеру нашей партии и Советского государства Леониду Ильичу Брежневу. Сын рабочего и сам рабочий, он всю свою кипучую жизнь посвятил трудовому человеку. Верный продолжатель дела великого Ленина, человек, обладающий огромным талантом и душой, Леонид Ильич Брежнев достоин безграничной любви. Советский народ, все наши друзья за пределами нашей страны c огромным удовлетворением восприняли присвоение Леониду Ильичу Брежневу звания маршала Советского Союза. Позвольте от имени конференции поздравить Леонида Ильича c присвоением ему высшего воинского звания страны и пожелать ему огромных успехов». Уже через два года Алиев был назначен первым секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР. «1969 г. был для меня знаменательным. Я занимал пост председателя Комитета госбезопасности Азербайджана, получил звание генерала и был вполне доволен. Вместе с тем, в Азербайджане тогда сложилось очень сложное экономическое положение, республику в Москве все время приводили в качестве отрицательного примера. Чувствовалось, что дело идет к смене руководства. Учитывая специфику моей работы, я, конечно, знал, какие кандидатуры рассматривались и отклонялись. Но и мысли не допускал, что моя тоже может оказаться в их числе. И тут вдруг мне позвонил Андропов. Позвонил и сказал, чтоб я приехал, надо обсудить некоторые вопросы, которые я же и поднимал. Утром на следующий день я уже был в его кабинете. Раскрыл папку, стал докладывать. А Юрий Владимирович говорит: «Давай это в сторону, потом обсудим. Мы здесь обменялись мнениями и решили, что твоя кандидатура более всего подходит на должность первого секретаря». Я удивился, стал отказываться – не готов, не справлюсь. И эти же доводы повторил, когда со мной поочередно беседовали секретари ЦК, один, второй, третий. В конце концов Андропов сказал: «Езжай в Баку, думай, мы тебя еще раз вызовем». И сделал это уже через несколько дней. «Знаю твое настроение, – говорит, – но мы в политбюро еще раз подумали и другой кандидатуры не видим. Завтра тебя примет генеральный секретарь Брежнев. Он сделает тебе предложение, и ты должен дать согласие». Вот так я и стал первым секретарем». *** Став первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, Гейдар поначалу проявил необыкновенное рвение. В ту пору в республике обсуждали «хлопковый вопрос»: не сократить ли посевные площади очень трудоемкой, но малопродуктивной в этих краях культуры? В Москве такие разговоры вызывали неудовольствие: стране нужно было все больше и больше «белого золота». Алиев знал, чего от него ждут. Уже на первом своем пленуме в августе он заявил: «С антихлопковыми настроениями в республике покончено». Алиевский хлопок повторял историю хрущевской кукурузы – его насаждали всюду, сокращая посевы других культур и уничтожая пастбища. В первый же год резко сократилось поголовье скота. Азербайджанские крестьяне, оставшиеся без земли и работы, подались на промысел в города. Но Алиев умел чувствовать настроения и обладал даром говорить с людьми. Он проехал по пострадавшим от его «волюнтаризма» районам. И те, кто недавно ругал его в чайханах, принялись восхвалять. В результате незамысловатых арифметических упражнений Алиев доложил в Москву, что республика собрала два миллиона тонн хлопка, хотя на самом деле более миллиона ну никак не могла даже в лучший урожайный год. Алиеву мягко указали на неправдоподобную цифру. Он отреагировал немедленно – шесть секретарей хлопкосеющих районов отправились в тюрьму. За приписки. Со временем Гейдар научился управляться и с московской бюрократией. Вторыми секретарями у него были русские. Они часто менялись: получить эту должность в Баку для партийного чиновника в ту пору было равнозначно ссылке. Один из них, например, страдал заболеванием сердца, ему кто-то сказал, что при его болезни полезен инжир. Собственно, из-за этого фрукта он и согласился поехать в Баку. Алиев обеспечивал ему инжир в неограниченном количестве. Другой собирал старинные монеты – и этому Алиев постоянно помогал пополнять коллекцию. Ни один руководитель не ездил из Баку в Москву без подарков. Когда, например, президент Азербайджанской академии наук Ахундов ехал в столицу, к поезду прицепляли вагон, набитый рыбой и икрой. В Баку каждого высокого гостя тоже одаривали весьма щедро. Брежнев, конечно же, был осведомлен o фальсификациях Алиева в Азербайджане, но для него это были второстепенные задачи, a главным была «любовь» к алиевским дарам. Апофеозом алиевского подхалимства стала его речь на республиканском собрании партактива в Баку, посвященном выходу в свет книги Брежнева «Целина». Алиев начал цитатой из книги: «Будет хлеб – будут и песни», – и добавил: «В нашей стране, как и на всех меридианах и широтах планеты, люди c восхищением произносят эти слова, в которых заключено глубокое уважение к человеку труда. Книга «Целина» является событием, значительно превосходящим общее политическое значение в нашей партии, стране, советском народе, в жизни всего мира». *** Следует полагать, что инициированная азербайджанскими властями форма нивелирования имеющихся противоречий оказалась вполне эффективной. Во всяком случае, по мере дальнейшего возрастания армяно-азербайджанской напряженности соответствующие поощрения лились как из рога изобилия: в 1972 г. орденом Дружбы народов была награждена Нахичеванская АССР, а несколько позже той же «чести» удостоилась и НКАО. В 1974 г. Нахичеванская АССР стала двойным орденоносцем – получила еще и орден Октябрьской революции. Примечательная деталь: ни в одном из регионов СССР ни одна автономия не удостаивалась подобных регалий за столь короткий промежуток времени. Надо ли напоминать, что в этот период Гейдар Алиев уже был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Самое время поговорить о советских автономиях. Национальная политика, проводимая советским руководством по отношению к населяющим империю народам и малым этническим образованиям, помимо всего прочего, была юридически воплощена в сложившийся со временем принцип политико-административного деления Союза. Официальное наименование каждой из составляющих СССР автономий, причем вне зависимости от занимаемой иерархической ступени (автономный округ, автономная область, автономная республика, союзная республика), включало в себя и этноним. Это называлось «железным правилом национальной демократии», которое имело обязательное хождение по всей территории страны. Исключение составляли лишь два района с крайне пестрым этническим составом, где практически нельзя было выделить одну, отдельно взятую паспортную национальность, – Дагестанская АССР в составе РСФСР (аварцы, лакцы, даргинцы, лезгины, табасараны, рутульцы, кумыки, кубачинцы и др.) и Горно-Бадахшанская автономная область в Таджикистане (шугнанцы, рушанцы, бартангцы, ваханцы, шикашимцы, язгулемцы, ягнобцы и др.). Во всех остальных случаях (СССР насчитывал 40 различных автономий) «железное правило» действовало беспрекословно. Азербайджанская ССР была единственной из 15 союзных республик, логика становления которой не предусматривала применения «железного правила народной демократии». В частности, наименования переданных ей автономий – «Нахичеванская АССР» и «Нагорно-Карабахская АО» – не несли в себе этнонима: антропология и демография не знают лиц нахиджеванской и карабахской национальностей (примечательно, что к моменту карабахского конфликта некоторые представители кремлевской верхушки, прекрасно осведомленные относительно принципов политико-административного деления национальных автономий СССР, но не имевшие ни малейшего представления о специфике Азербайджана, на полном серьезе полагали обратное, не упуская случая заклеймить «этих карабахцев»). В этом аспекте вновь следует отметить и исключительную роль Гейдара Алиева. *** В сентябре 1978 г. генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев посетил Баку. Это было его уже вторым (после 1970 г.) посещением Апшеронской бухты (за два месяца до своей кончины, в ноябре 1982 г., генсек успел-таки в последний раз погостить в столице социалистического Азербайджана). Особое внимание советская пресса уделила трогательной встрече, долгим проводам и, в некоторых случаях, тостам: проводы Брежнева, по сути, являли собой настоящие «лукулловы празднества» в постановке лидера азербайджанских коммунистов Гейдара Алиева. Некоторые лаконизмы из сумбура застольных речей (типа «широко шагает Азербайджан») впоследствии обрели «дедаловы крылья» и стали вполне законченными афоризмами. Но был среди тостов один – явно выпадающий из общего контекста взаимных хвалебных од и реляций, – про который потом уже никто и никогда не вспоминал. Или, быть может, не хотел вспоминать. Генсек начал свою речь со слова «но...». А дальше уже и вовсе по легенде: «Но наряду с неоспоримыми достижениями вы должны помнить, что являетесь преемниками традиций интернационального Баку и делать все необходимое в деле дальнейшего упрочения братства народов». Продекламированный в сентябре 1978 г., этот тост Леонида Ильича заслуживает особого внимания. Тост этот имеет следующую «историческую подоплеку». 23 ноября 1977 г. в протоколе заседания президиума Совета министров СССР читаем: «Вследствие ряда исторических обстоятельств несколько десятилетий назад Нагорный Карабах искусственно был присоединен к Азербайджану. При этом не были учтены историческое прошлое области, ее национальный состав, желание народа и экономические интересы. Прошли десятилетия, и вопрос о Карабахе продолжает склоняться, вызывать беспокойство и моменты недоброжелательности между двумя соседними народами, связанными вековой дружбой. Надо присоединить Нагорный Карабах («Арцах» – по-армянски) к Армянской ССР. Тогда все станет на свои законные места» (Письма из АрмССР, Груз ССР, НахАССР, НКАО. Предложения и замечания трудящихся). Очевидно, что письмо подобного содержания, причем отправленное в столь высокую по значению инстанцию, не могло родиться без ведома и одобрения армянских властей. На то были свои основания: через год – в 1978 г. – Советская Армения должна была отмечать 150-летие вхождения части восточного сектора исторической Родины в состав России и питала определенные надежды в связи с юбилейной датой и приездом руководителя советского государства. Однако на октябрьские торжества Леонид Брежнев так и не приехал. Месяцем раньше – в сентябре 1978 г. – генсека к себе заманил (другого слова не подберешь) все тот же Гейдар. Злые языки шептали, что первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана щедро одаривает своего шефа золотом и бриллиантами. Долгие проводы, «лукулловы празднества», застольные речи – все это сентябрь 1978 г. Видимо, именно тогда опьяненный сказочным приемом и находящийся уже в первой стадии болезни Леонид Брежнев дал слово никогда больше не думать о Нагорном Карабахе. В Ереван же на участие в юбилейных праздниках он послал министра обороны (!) СССР К. Устинова. Гейдар Алиев тоже участвовал в октябрьских торжествах в Ереване. Он не скрывал своего удовлетворения проведенной неделями раньше встречей с генсеком и на радостях даже произносил тосты на чистейшем армянском. Наверное, никто тогда не мог предполагать, что ровно через десять лет заложенная в недрах советской национальной политики мина замедленного действия под названием «Нагорный Карабах» взорвется с небывалой доселе силой. Впрочем, это произойдет позже... *** Советский Союз видел много льстецов, но Гейдар Алиев среди них самый непревзойденный. Когда в сентябре 1982 г. Брежнев в последний раз посетил Баку, чтобы закрепить на знамени Азербайджанской ССР очередной орден Ленина, он уже был серьезно болен. В соответствии с тяжелым физическим состоянием вождя был разработан и протокол торжественного заседания. Так вот, Гейдар Алиев в своем коротком 10-минутном выступлении умудрился 31 раз повторить имя дорогого Леонида Ильича, приправляя речь самыми льстивыми эпитетами. В середине же выступления он оставил трибуну, подошел к президиуму, расцеловал брежневские губы, которые были его слабостью... прослезился и продолжил выступление. В этот последний приезд Брежнева на бакинском ювелирном предприятии изготовили золотой кулон с драгоценными камнями, который позже, вместе с другими ценными подарками членам Политбюро, был по распоряжению Горбачева сдан в Госхран. В период Перестройки Комитет партконтроля пытался выяснить происхождение этого кулона. Директор ювелирного предприятия в Баку вспомнил, что был высочайший заказ. Но никаких документов не сохранилось, и истинная стоимость вещицы осталась тайной. Четырнадцать лет Алиев занимал должность первого секретаря. Многие в Азербайджане и сейчас вспоминают его достижения. Ему удалось «пробить» в Москве строительство новых крупных заводов – нефтяного машиностроения, платформ глубоководного бурения, электронно-вычислительных машин. В середине 70-х годов упала добыча нефти на Каспии, что поставило под угрозу закрытия бакинские нефтеперегонные заводы. Алиев тогда добился строительства нефтепровода Грозный–Баку – по нему пошла в Азербайджан нефть из Татарии и Тюмени. Все эти успехи были возможны только благодаря покровительству Брежнева. Завод кондиционеров Алиев увел буквально из-под носа у своего украинского коллеги Щербицкого. В Ташкенте проходило совещание первых секретарей компартий союзных республик. Престарелый Брежнев тяжело переносил жару, а кондиционер в его гостиничном номере оказался никуда не годным. Утром не выспавшийся Леонид Ильич пожаловался: «Мне казалось, что в соседней комнате всю ночь работал трактор». Стоявший рядом Алиев посочувствовал генсеку, сказав, что у них в Баку есть специалисты по борьбе с жарой, но надо бы построить мощное предприятие по выпуску кондиционеров. Брежнев тут же одобрил предложение Алиева. Завод, который планировали строить в Запорожье, перекочевал в Баку. Сам уклонившийся от военной службы, Алиев вдруг увидел ущемление национального достоинства в том, что азербайджанских юношей берут исключительно в стройбат. Открыл «военную школу имени комдива Нахичеванского». Постепенно Гейдар входил в роль заботливого «отца нации». По его инициативе практически во все крупные вузы страны поехали учиться молодые азербайджанцы. Места для «нацкадров» выделялись целевым назначением. Именно эти специалисты сейчас занимают ключевые посты в республиканской промышленности (особенно нефтяной). Они тоже поддержали своего патрона в дни его второго пришествия в Баку. Надо ли говорить, что те студенты и курсанты в большинстве принадлежали к нахичеванскому клану. Их старшие родственники в первом правлении Алиева составляли третью часть секретарей райкомов, председателей райисполкомов и две трети академиков. В 1982 г., через двадцать дней после смерти Брежнева, новый генсек Андропов перевел Алиева в Москву на должность кандидата в члены Политбюро. В Москве он вел себя безупречно. Люди из обслуживающего персонала рассказывали, что никогда не видели его пьяным. Он не курил, не ругался матом, не искал развлечений, не ездил даже на охоту в Завидово. Ездил на брежневском «ЗИЛе» с ярко-красной обивкой салона – машиной этой он очень гордился. Лишь изредка по настоянию жены и детей он выезжал на какой-нибудь праздничный концерт в Кремлевский Дворец съездов. Жили Алиевы больше на даче в Горках-10. Была и в Москве пятикомнатная квартира на улице Алексея Толстого. Квартира раньше принадлежала секретарю ЦК Борису Пономареву. Алиев перед заселением лично руководил ремонтом (архитектор все же) и отделал жилище в восточном стиле. Сын Ильхам, будущий президент Азербайджана, преподавал в МГИМО. Его уволили буквально через неделю после того, как отца в 1987 г. сняли с работы. *** Впрочем, московская карьера Алиева поначалу складывалась удачно. Андропов сделал его кандидатом в члены Политбюро, потом – первым заместителем председателя союзного Совмина и членом Политбюро. Алиев курировал четырнадцать министерств – весь транспорт и социальную сферу. Смерть Андропова и назначение генсеком Черненко не внесли изменений в жизнь Алиева. Но с приходом Горбачева потянуло прохладным ветром перемен, а потом обрушился шквал неприятностей. Алиев пытался своими испытанными способами установить дружбу с новой командой. Даже в официальных документах, нарушая субординацию, ставил впереди подписи сотрудников аппарата ЦК, а затем уже подчиненных министров. Ничего не помогало. Горбачев при виде Гейдара с трудом сдерживал раздражение. Он, как нарочно, неуклюже произносил название республики – у него получалось что-то вроде «Азебаржан». И смерть жены Алиева не вызвала у генсека ни малейшего сочувствия. Однажды Михаил Сергеевич просто сорвался. Рассказывают, что дело было так. Алиев возглавлял комиссию по строительству БАМа. Стройка затягивалась, требовала все больше финансовых вливаний, отдача была минимальная. Алиев съездил в Сибирь, добросовестно разобрался, подготовил доклад на Политбюро. Во время выступления Горбачев прерывал его ехидными репликами, пытался сбить с мысли, потом орал, обвиняя Алиева в неудаче «стройки века» – через два дня Гейдар оказался на больничной койке с обширным инфарктом. Там же, в больнице, пришлось написать заявление об отставке. Еще три года Гейдар прожил в одиночестве в московской квартире. Фактически это был домашний арест. Дачу, машину, прислугу отобрали. Однажды Михаил Горбачев собрался в Баку, причем через своих помощников передал Алиеву строгое предупреждение оставаться на месте. Там, в Азербайджане, сменяя друг друга, правили ставленники Горбачева и ненавистные враги Алиева – Везиров и Муталибов. Алиев внял предупреждению. Но власть Горбачева уже теряла силу. И Гейдар сумел уловить нужный момент, чтобы вырваться на свободу. В январе 1990 г. разразились кровавые события в Баку, связанные с армянскими погромами и последующим вводом в город подразделений советской армии. Эти события до сих пор трактуются в Азербайджане в качестве «геноцида азербайджанского народа». Уже 11 января Алиев приехал в представительство Азербайджанской ССР в Москве и выступил с резкой антигорбачевской речью. Ее передали в Баку, где она вызвала восторг. Гейдар сделал крутой поворот и объявил себя сторонником независимости Азербайджана. В июле 1991 г., за месяц до путча в Москве, вышел из рядов КПСС. Обрушился с критикой на горбачевский проект союзного договора. Алиев тогда заявил: «Не могут быть все республики суверенными в составе одного суверенного государства». При первой же возможности он улетел в Нахичевань, где его немедленно избрали председателем Верховного меджлиса. По закону Азербайджана он одновременно был заместителем председателя парламента Азербайджана. Но в Баку Гейдар пока не появлялся – там правил другой его соперник, тоже нахичеванец – президент Эльчибей, лидер Народного фронта. Начинались новые времена... *** Болезненные процессы протекали в начале 1990 гг. в Азербайджане. 14 мая 1992 г. Милли меджлис Азербайджана вынужден был восстановить в должности президента страны Аяза Муталибова, подавшего в отставку еще 6 марта, с тем чтобы уже на следующий день опять лишить его властных полномочий. То, что 16 лет назад происходило в Баку, в большей степени напоминало общенациональную панику: 9 мая силами самообороны НКР был освобожден Шуши, 14 мая – подавлены азербайджанские огневые рубежи в Агдамском районе – Агдала и Гюлаблу. Официальный Баку более двух месяцев не имел своего главы. Исполняющий обязанности азербайджанского президента Якуб Мамедов призвал «туранскую нацию к единению во имя возвращения Шуши». Во второй половине мая в Баку прибудет специальная делегация во главе с премьер-министром Турции Сулейманом Демирелем. В состав высокопоставленных визитеров был зачислен и руководитель радикальной организации «Боз Гурт» («Серые волки») Алпарслан Тюркеш. В Баку он стал призывать население страны к поддержке Народного фронта и его лидера Абульфаза Эльчибея. «Турция помогает и будет помогать Азербайджану в этом конфликте», – подчеркнул Тюркеш. Впрочем, это произойдет несколько позже. А пока, как уже отмечалось, 14 мая парламент АР вынужден был восстановить в должности президента страны Муталибова, чтобы уже на следующий день вновь лишить его властных полномочий. Вторая отставка Муталибова явилась следствием не только турецкого вмешательства: к процессу внутриазербайджанских кадровых преобразований были подключены и другие силы, представляющие интересы международного терроризма. Не последнюю роль в смутных событиях 15 мая сыграли афганские моджахеды и чеченцы. Катализатором активного вовлечения моджахедов и чеченцев в кадровую политику АР послужил, конечно, Шуши. Сразу после сдачи этой важнейшей стратегической высоты бежавший оттуда Хаттаб встретился с Эльчибеем и обсудил с ним разработанный «серыми волкам» план прихода лидера НФ к власти. Второе назначение Аяза Муталибова – «ставленника Москвы» в должности президента Азербайджана – не входило в планы террористов. 15 мая при самом активном участии моджахедов и чеченского легиона он был отстранен от власти. Впрочем, и это не помогло Азербайджану: 18 мая части Армии обороны НКР вошли в Лачин, чем разрешили важнейшую стратегическую задачу: обеспечение непосредственного сухопутного сообщения между РА и НКР. Но как показал дальнейший ход событий, турецкий ставленник Абульфаз Элчьибей, в свою очередь, оказался, несостоятельным руководителем государства. В частности, его политика по определению формулы «национальной идентичности» стала реальной угрозой территориальной целостности Азербайджана в рамках бывшей советской республики. Невзирая на конфессиональные (в частности) различия между турками и азербайджанцами, он проводил государственную политику по их полной идентификации. В 1992 г. Милли меджлис Азербайджана принял «Закон о языке», в котором азербайджанский язык официально был переименован в турецкий. Реформа Эльчибея, ориентированная на курс превращения тюркизма в государственную идеологию, не встретила в среде азербайджанского общества должного понимания: рядовой «советский азербайджанец» психологически не был готов к столь скорому и одностороннему своему перевоплощению. Политика националистически настроенного президента вызвала недовольство и населяющих республику национальных меньшинств: талышей, лезгин, цахуров, рутульцев, татов, грузин-ингилойцев, удин… На фоне начавшейся Карабахской войны это могло иметь и вовсе роковые для Баку последствия – провозглашение Али-Акрамом Гумбатовым Талыш-Муганской Республики произошло именно летом 1993 г. Радикализм Абульфаза Эльчибея явственно высветил хрупкость руководимого им общества и подчеркнул реальную опасность проведения решительных шагов на предмет укоренения в массовом сознании собственно турецкого самосознания. Впрочем, и Турция настороженно отнеслась к политике своего ставленника. Глава официальной Анкары Тургут Озал, ратующий, как известно, за применение против Армении турецкой военной силы, тем не менее, в апреле 1993 г. выступая в Баку, заявил: «Азербайджанцы – наши друзья, я бы сказал родственники. На международной арене мы всегда защищаем наших азербайджанских братьев, но никто не должен рассчитывать на большее». Ввергший страну в очередной внутриполитический кризис Эльчибей вскоре вынужден был покинуть Баку. В этот судьбоносный период лоскутная империя – Азербайджан – действительно нуждалась в общенациональном лидере. И такой Лидер появился: именно тогда генерал КГБ Гейдар Алиев и решил вновь поменять свою масть. Позже он даже совершит хадж, чем обескуражит самых непревзойденных льстецов. «Религия играет важную роль в жизни каждого народа. Но в советское время мы были от нее отлучены. Когда же коммунистическая идеология сошла со сцены, народ в массовом порядке вернулся к религии. В Азербайджане ислам приняли еще в VII веке. Религия многие столетия была основным духовным началом в жизни нашего народа. Мать моя посещала мечеть, соблюдала обряды. Я сам, конечно, интересовался религией. Читал на русском языке Коран, историю ислама, его святынь. По своим корням я принадлежу к мусульманской вере, по национальности я азербайджанец, и никогда, ни за что от этого не откажусь. И поэтому, когда установилась свобода, я стал посещать мечеть, чтобы верующие имели возможность общаться со мной, а я – с ними. И совершил хадж – поездку в Мекку и Медину. Ведь это святыни нашей религии». *** 10 октября 1993 г. вернувшийся во власть новый президент АР Гейдар Алиев во дворце «Республика» произнес инаугурационную речь. После – грандиозный концерт. Особую эмоциональную окраску мероприятию придали песни Муслима Магомаева. Прозвучала на концерте и песня, написанная Севиль Алиевой в память матери своей, Зарифы-ханум. В память прошлого, откуда и начиналась эпоха Гейдара Алиева. Процесс поиска национальной идентичности имел свое продолжение и при Гейдаре Алиеве. В Конституции 1995 г. государственным языком в Азербайджане вновь был провозглашен азербайджанский. Неудачная попытка внедрения в азербайджанском обществе соответствующего идеологического вектора предопределила при Алиеве становление совершенно новой идеологии – «азербайджанлылыг» (азербайджанизм), по которой азербайджанцы и турки, при всей своей близости, являются разными народами. В данной связи базовой следует считать речь Г. Алиева «Азербайджан – родина всех азербайджанцев» (2000 г.), где он призывает народ брать пример с армян: «Как и армяне, все азербайджанцы, живущие за пределами Родины, также должны объединяться. Во имя чего - во имя независимого Азербайджана!» Именно после этого исторического выступления президент страны и был удостоен на манер Ататюрка титула «Гейдар-баба». В июле 1993 г. (непосредственно перед очередным восшествием Гейдара Алиева на престол) Афганистан посетил замминистра внутренних дел Азербайджана Ровшан Джавадов, который имел встречи с премьер-министром страны, лидером партии «Хезб-и-Ислам» Хекматиаром (контролирующем афганский наркобизнес) и генералом Рашидом Дустумом. В результате между Кабулом и Баку стала функционировать прямая воздушная связь, которая обеспечивала азербайджанскую армию военным пополнением. После прихода к власти в 1993 г. Гейдар Алиев начал уже сам привлекать афганских моджахедов и чеченских боевиков к войне против Нагорного Карабаха, что нашло отражение в документе Исследовательской службы Конгресса США о деятельности террориста «номер один» Усамы бин Ладена и его организации «Аль-Каида» на территории Азербайджана. Это признавалось и Москвой. Представитель МИД РФ в ноябре 1993 г. называл цифру 1500 афганских моджахедов, воюющих на стороне Баку. Директор службы внешней разведки РФ Евгений Примаков тогда также упомянул об активизации афганских моджахедов в карабахской войне. Еще в ноябре 1993 г. Управление национальной безопасности НКР продемонстрировало многочисленные подтверждения участия афганских наемников в боевых действиях. Это были списки отдельных подразделений по 100 человек каждое, фото афганских боевиков, сделанные в учебном центре бывшей 104-й российской дивизии ВДВ в Гяндже (Кировабад), словари: азербайджанский-пушту и азербайджанский-дари, религиозная мусульманская литература и газеты из Пешавара и Карачи (Пакистан), посылки, оружие и т. п. Все это было захвачено армянскими силами в ходе боев на южном участке карабахского фронта в Джебраильском и Физулинском районах . Практически сразу после взрывов 11 сентября в Нью-Йорке «Ассошиэйтед Пресс» сообщила о том, что Исследовательская служба Конгресса (Congressing Research Service) еще 10 сентября 2001 г. опубликовала отчет, в котором указывалось, что отдельные личности и группы, связанные с международным террористом Усамой бин Ладеном и его организацией «Аль-Каида», использовали Азербайджан в качестве одной из баз своей террористической сети. В этой связи необходимо напомнить, что еще в 1998 г., после террористических атак на американские посольства в Танзании и Кении, ФБР было зафиксировало более 60 звонков бин Ладена в Баку в азербайджанское отделение «Исламского джихада». Не удивительно, что уже 12 сентября 2001 г. многие в США заговорили и об «азербайджанском следе» в кровавых событиях. И наконец, именно по этой причине в октябре того же года власти Баку начали облаву против данной организации и, помимо своих граждан, арестовали также и «миссионеров» из Катара, Иордании и Саудовской Аравии. Показательно, что некоторые из сообщений, включенных в отчет Исследовательской службы Конгресса, свидетельствовали о функционировании различных радикальных исламистских группировок в Азербайджане еще до обретения им независимости в 1991 г. «Однако их присутствие в Азербайджане стало особенно заметным в ходе военных действий 1993 г., когда правительство Гейдара Алиева прибегло в широком масштабе к услугам боевиков-моджахедов из Афганистана и других стран в войне против армян Нагорного Карабаха, – отмечалось в отчете. – Азербайджан, характеризуя Карабахский конфликт как религиозную войну, использовал это для установления связей в исламском мире. Эти связи, включая заигрывания с радикальными организациями, проповедующими джихад, имели целью дипломатическую изоляцию Армении и поиск военной и финансовой помощи для развязывания новой военной кампании против Карабаха». Летом 1993 г. Гейдар Алиев использовал более 1000 исламских наемников в карабахской войне против армян . Тогда же один из сообщников бин Ладена сообщил, что «бин Ладен лично руководил моджахедами по меньшей мере в двух сражениях в Карабахе». В период установления перемирия в Карабахе в мае 1994 г. большинство моджахедов покинуло Азербайджан, чтобы воевать в других горячих точках, таких как Северный Кавказ и Балканы. Однако некоторые остались, чтобы возродить интерес к исламистским радикалам посредством создания сети из тренировочных лагерей, мечетей, благотворительных организаций и подпольных ячеек. Ибраим Эйдарус, недавно арестованный в Европе ФБР за участие в бомбежках посольств в 1998 г., возглавлял азербайджанское отделение «Аль-Каиды» между 1995 и 1997 гг. В ходе расследования было выяснено, что даже в 1997 г. исламские радикальные организации с филиалами в Азербайджане периодически предлагали свои услуги президенту Гейдару Алиеву в борьбе против армян . Начиная с 1998 г., после бомбежек посольств США в Кении и Танзании, администрация Алиева попала под давление Вашингтона, требующего прекратить деятельность радикальных исламистских группировок на его территории. В августе 1998 г. азербайджанское отделение организации «Исламский джихад», которое впоследствии слилось с «Аль-Каидой» бин Ладена, как сообщается, координировало бомбардировки посольств США в Кении и Танзании, в которых были убиты 224 и ранены около 4600 человек. ФБР удалось перехватить почти 60 звонков, сделанных посредством спутникового телефона бин Ладена из Баку в Восточную Африку и обратно. Посольство США в Азербайджане также опасалось нападения, однако, как заявил один из местных радикалов, они решили не подвергать атаке посольство США в Баку, «чтобы не портить хороших отношений с Азербайджаном». Показательно, что после бомбардировки американских посольств Вашингтон потребовал от Баку выдать разыскиваемых террористов, однако Алиев отказал США, чтобы «не вызвать гнева исламских фундаменталистов», и вместо этого переправил их в родные страны. Один из таких террористов – Ахмад Салам Мабрук, который в то время возглавлял местное отделение «Аль-Каида», был задержан при попытке приобрести в Азербайджане химическое и биологическое оружие. При Гейдаре Алиеве Азербайджан являлся привлекательным прибежищем для международных террористических сетей, в особенности тех, которые базировались в Афганистане. В конце 2000 г. глава миссии UNHCR (Верховного комиссара по делам беженцев) в Азербайджане Дидье Лей отметил, что большинство ищущих в этой стране политического убежища лиц прибывают сюда из Афганистана. «В столице Азербайджана мечети, построенные исламскими радикалами, привлекают широкий круг посетителей. Как сообщается, в этот круг входят и высокопоставленные чиновники администрации президента Гейдара Алиева. Совсем недавно в прессе муссировалось то обстоятельство, что, будь бин Ладен вынужден покинуть Афганистан, он оказался бы в Азербайджане. В течение лет сторонники бин Ладена покидали Баку с тем, чтобы создавать лагеря в сельских районах, в особенности в отдаленных горных местностях на севере страны». *** Скончался Гейдар Алиев 12 декабря 2003 г. в Квинленде (США). Ему так и не удалось покончить с Карабахским вопросом. Преследующая его с самого рождения проблема стала по сути «самым незавершенным делом его жизни»: именно Карабахский вопрос сотворил из него президента и на закате его политической карьеры вернулся к нему со «свежестью» 1923 г. Эту головоломку он и завещал сыну…

-

Он-лайн выставка на сайте Музея Геноцида: http://genocide-museum.am/eng/online_exhibition_5.php

-

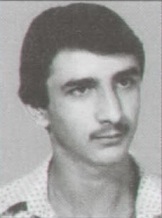

Айрапетян Камо Грантович (1966-1993) Родился 23 июня 1966 года в городе Баку. Получил среднее образование, отслужил в рядах Советской армии. С началом Арцахского движения с семьей перебрался в Степанакерт, где работал на обувной фабрике. Отправился в Ереван для продолжения учебы, получив высшее образование работал инспектором в министерстве финансов. Был зачислен оператором-наводчиком боевой машины пехоты в подразделение, защищавшее родину его предков - арцахское село Сгнах. Участвовал в боях в Карин таке, а также в ликвидации огневых точек противника в Шуши, Лачине (Бердзор), Физули, Кубатлы. Погиб 23 августа 1993 года в боях за Санасар (Кубатлы). Посмертно награжден медалью РА «За отвагу». Женат не был. Покоится на кладбище села Сгнах Аскеранского района.

-

Заявление Как известно, 19 июня грузинские пограничники запретили въезд на территорию Грузии председателю национального благотворительного объединения «Джавахк», депутату Национального Собрания от Республиканской Партии Армении Шираку Торосяну. Это событие не имеет аналогов в истории взаимоотношений между двумя странами. Высокопоставленному должностному лицу из Армении без объяснений запрещают въезд на территорию, находящуюся под контролем Грузии. Сам факт указывает на: · паническое поведение грузииского государства, когда борцов за справедливое решение Джавахского вопроса, держат по возможности далеко от региона, являющегося предметом споров, · наглое поведение грузинского государства по отношению к Армении. Это отмечаем особо, так как Ширак Торосян является не просто гражданином или должностным лицом, но и депутатом НС от правящей партии РПА, членом фракции, · очередное доказательство постоянных недружелюбных проявлений со стороны Грузии, когда грузины в своих действиях даже не принимают в расчет намеченный на ближайшее время визит президента Грузии в Армению, когда, как известно, поднимаются традиционные тосты о «добрососедстве», · исходя из того, что Ширак Торосян родом из села Гандза Джавахкского региона, связан со своей родной землей, имеет там много родных и при этом его не пускают на территорию Грузии, то это обстоятельство считаем шагом нанесения грузинской стороной личности Ширака Торосяна нравственного оскорбления, попрания чести личности. Исходя из данных обстоятельств, требуем, чтобы президент Грузии М. Саакашвили во время своего ближайшего визита в Армению публично извинился как перед Ш. Торосяном, так и перед многими тысячами джавахкских армян, которые каждый день подвергаются унижениям на всех пропускных пунктах на границе Армения-Грузия. Напомним, что депутат вместе с председателем партии «Могучая Родина» Варданом Вардапетяном, с бывшим советником премьер-министра Армении по вопросам СНГ Степаном Маргаряном и бывшим депутатом НС Ваге Ованесяном по предложению немецкого фонда «Фридриха Наумана» и по договоренности с ним, должны были провести в Грузии встречи с должностными лицами, общественными деятелями, журналистами для обсуждения проблем Джавахка и армяно-грузинских отношений. Аналитический Центр «Митк» 22 июня 2009 г., г. Ереван ----------------------------------------------------------------- А еще бы аналогично поступить с самим Саакашвили при пересечении армянской границы.

-